为什么《靖康稗史》如此明显的伪书,拖到这几年才有学者认真辨伪,研究宋史的学者都在做什么?

之前中华书局还为这部伪书出版了《靖康稗史笺证》,也是醉了

- 96 个点赞 👍

嗯,从去年搞稗史证伪我就觉得很难过,因为宋史学界似乎非常轻易接受了这本清朝光绪十八年才现世的“当时人记当时事的第一手史料”。

我不懂学界,也不是专业研究人员,仅仅是自己的一些感觉啊……之前发过,搬过来:

至于说为什么宋史学界内部一直用,我之前也说过不少了。

一方面,很多人希望《靖康稗史》是真的,《稗史》占据了宋朝研究里的一个很合适的生态位,它是真的,就能迎合很多人的痛愤与悲情,进而得出他们想要的结论。

一方面,就是很多年轻学者而言,他们的老师、师祖用过稗史,他们就不好出面否定。

另一方面,以前既没有辨伪的动力,也没有辨伪的环境。比如《三朝北盟会编》的版本研究,在1998年邓广铭刘浦江《〈三朝北盟会编〉研究》之前,竟然只有30年代陈乐素一篇重量级文章。而大家都知道《会编》袁祖安本有很多错讹,能不用就不用,但因为没有正经整理本,一直都在用。且《会编》各版本深藏各图书馆,即使专家学者也无法看到更多版本,随着古籍电子化公开化,才有了对《会编》版本研究的更多可能,才有了苗润博、邱靖嘉等的相关文章。

而我对《靖康稗史》的辨伪,正是得益于众多机构对古籍电子化、公开化、数据库化。比如傅斯年图书馆藏有几种《会编》,以前大家关注的是其中的明抄本,认为是珍本,忽略了清抄本。而实际上,其中一种清抄本,正是《会编》袁祖安本的校稿本——这是《靖康稗史》辨伪的重要一环,即光绪四年《会编》袁祖安本有其独特编校方式,复现于光绪十八年现世的《靖康稗史》。因此稗史抄袭会编无误,且会编袁本就是最早的“原书”和“祖本”,并不存在两书共同抄一个祖本的情况。

而傅斯年图书馆位于台湾省,古籍电子化也是这几年才开始的,之前既难以亲身去看,也难以获得电子版。

还有,大约是跨朝代研究的太少,很多宋史相关的人想要维护稗史,但他们不知道的是:

谢家福伪书宇宙里,明朝相关的《甲申日记》被顾诚批驳。太平天国相关的《燐血丛抄》也被多位专家批驳。《烬余录》里有关元朝的也被相关专家质疑过。——同一个人拿出的不同朝代的“独家史料”,其他朝代都是假的,那么宋朝相关的《靖康稗史》就是真的?

发布于 2024-05-17 10:29・IP 属地北京查看全文>>

知乎用户 - 42 个点赞 👍

简单来说就是,中国的传统知识分子里:小众性癖爱好者太多了;猎奇、恨女、绿帽、逆民文学人士太多了;分不清幻想和现实的边界线的性压抑者太多了;文学史水平极为低劣的自以为是者太多了。

简中网络上一种凰文题材叫做“女烈”。大致剧情是这样的:女主,(一般是抗击异族但在正史里寿终正寝的汉族女将)被异族所擒宁死不屈,却仍然被异族先*后*,慢慢折磨致死甚至吃掉的故事。这几天有乎友说看了一本《女文工团》被辣眼睛了,是的这也是一篇女烈文。

我见过的受害者有:靖康贵女、杨家将、梁红玉、秦良玉(你们放过老奶奶吧)、太平军女将、女革命党、女文工团、女红军。

女烈文中的受害者有其共同性:要么是抗击异族入侵的女将军,要么是被异族凌辱的公主贵女,要么现代题材就是革命女性,抗日女性。

光是写写恶毒同人也就算了,可惜女烈文爱好者要的是登堂入室。老网民可能知道,千禧年后有一段时间键史圈一直受到“女烈文”的骚扰。甭管哪个时代,很多女烈文会模仿正史文风写的一本正经然后编辑进各种百科和科普文里,被不明正常的网民大肆传播,键史人百口莫辩.jpg。

《靖康逼史》的作者就是女烈文的作者,肯定《靖康逼史》的学者就是女烈文的读者,《靖康逼史》就是晚清的《女文工团》。

他们恨这个民族,恨这个民族的女人,却能从女人的苦难中获取快感。

—-—

对了,《靖康逼史》里提到的公主的名字,是晚清妓女的名字,谢家福把北宋的公主取名为“赵金奴”;“谷道破裂”这个死法记载并不多见于两宋,反而是晚清妓女被蹂躏而死的死法;《靖康逼史》的文风和两宋毫无相同之处,反而明清味十足。

编辑于 2024-05-18 09:10・IP 属地上海查看全文>>

兰淋笑淆生 - 19 个点赞 👍

因为一部分学者希望这本书是真的,而另一部分学者没有逻辑和独立思考问题的能力,只会因循前人的说辞人云亦云。

说一句不好听的,国内的文科生和从事人文类专业的人,没有脑子,没有逻辑,没有道德,不会思考。你每年搜搜知网上有多少奇谈怪论的文科类学术垃圾,就知道我们国家历史类的学者平均素质有多低下了。所以在这个圈子里,如果你拥有了知识、逻辑、道德,和敢于挑战陈词滥调的勇气,那你就会做出不一样的成果。

这里推荐一下齐秋的打假。

有什么文物史料被人打假证明是伪造的? - <em>齐秋</em>的回答 - 知乎

这其中又以逻辑和道德最为重要。

至于为什么学者希望《靖康稗史》是真的,我建议你先搜索下“茂德帝姬谷道破裂”这个词条。所谓“谷道破裂”,其实就是肛裂的意思。这个剧情不存在于正经史书比如《宋史》、《三朝北盟会编》,《建炎系年要录》等宋方记载文献中,也不存在于《大金吊伐录》、《大金国志》等以金为主视角的记载中,宋金笔记里也没有提及,各种甚至宋史学界的圭臬《靖康稗史》,和以及早就被认为是假托辛弃疾的伪书《窃愤录》等书中都没有提及,纯粹是现在猥琐男造古代女人的黄谣。

然而,我敢说,只要你现在发一个“靖康时到底有多惨?”不一会儿就会有好几个号,兴致冲冲地跟你科普“茂德帝姬谷道破裂”。

《靖康稗史》也没有茂德帝姬被轮奸的剧情,只是说她被嫁给二太子后被下了春药两人发生了关系 宋朝没有任何文献记载过“谷道破裂”,这是现代A片看多了的猥琐男的发明 这又是一位擅自加戏的,原本的“谷道破裂”我没记错的话来自一本网文小说,也没有烧红的铁块这种情节 问就是“书上记载”,你要真的质疑哪本书这么写了。这几个号要么视而不见,要么立刻下跪求饶,表示“我也不知道啊,网上看来的,你这么认真干什么?”就跟缅北诈骗一样,主打一个身段灵活,能骗一个是一个,骗不到你,也不跟你硬刚浪费时间。

哪怕你看看《靖康稗史》呢?哪本书上记载的“谷道破裂”?我建议知乎规定所有“书上记载”都必须给出书名,不然发文不给通过。省得造谣传谣。 甚至还有女人跟着一起给古代女人造黄谣的,没有脑子。

其实用脑子想象也知道,以古代文献的尺度,除非黄色小说,不然根本不可能会有“谷道破裂”这种剧情。而黄色小说不可能是有史料价值的正经文献。那为什么这些人要兴致勃勃的造古代女人的黄谣,并到处传播,而且男的女的,听到这种这种黄谣都爱听都爱信,并继续传播呢?

这就是因为大部分人,没有脑子,没有逻辑,也没有道德。不独网友如此,所谓学者水平也高不到哪里去。

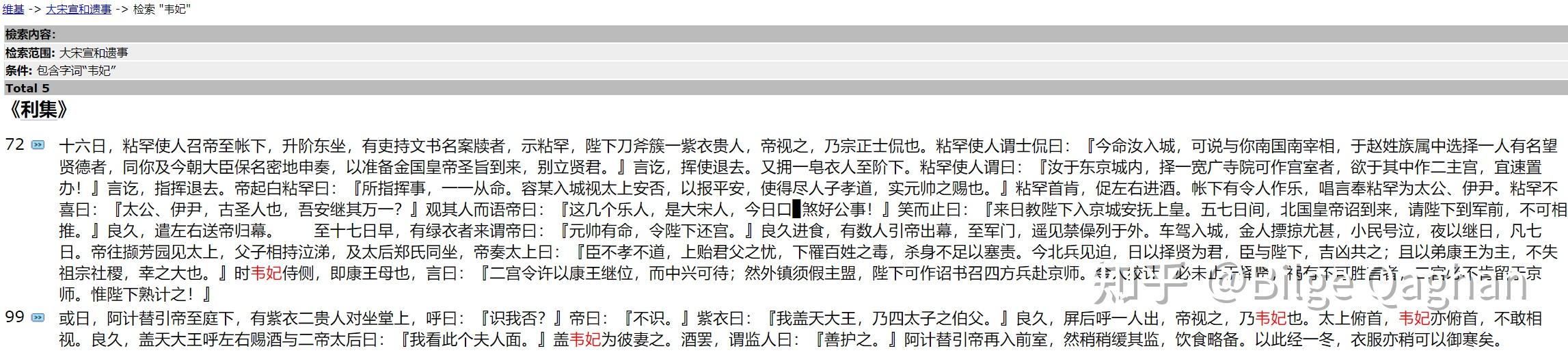

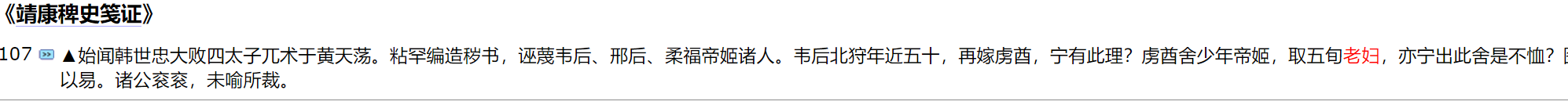

另一个,为宋史学者深信不疑,然而其实出自早就被鉴定为是小说书的《大宋宣和遗事》的情节,是韦太后为金人生子的剧情。

《大宋宣和遗事》中拉郎配四太子和韦太后 其实《大宋宣和遗事》是小说这件事基本上是学术界公认的,研究它的也有不少是把它和《水浒传》做比较研究。说明当独立看待《大宋宣和遗事》的时候,学者是能够明白这是一本小说,里面的情节是虚构情节。

而,被崔文印鉴定为史料价值很高,并在之后被宋史学者奉为圭臬的《靖康稗史》中对于韦太后在古代的黄谣是这么评价的:粘罕造黄谣,没人会看上五旬老妇女。

《靖康稗史》的作者下结论:怎么会有金人看不上美貌的帝姬,反而要五旬老妇韦太后?这是粘罕在给韦太后造黄谣报复赵构呀 换句话说,如果你信《靖康稗史》为真,那韦太后给金人生子的情节是粘罕在造黄谣污蔑韦太后。

如果你信《大宋宣和遗事》的剧情为真,韦太后真为金人生子,那必然《靖康稗史》中有些记载和结论是站不住脚的。

换句话说,这是一个不可能三角:

1)拥有逻辑和道德

2)相信《靖康稗史》记载为真

3)相信《大宋宣和遗事》记载为真

然而,绝大部分宋史学者就是做到了,把《靖康稗史》里每一处记载都当成真的,偏偏对《稗史》说韦太后生子是粘罕造黄谣视而不见;在脱离历史研究搞文学研究的时候,知道《大宋宣和遗事》是小说书,但是到了韦太后的剧情,又把《宣和遗事》小说虚构当真。

要同时相信明显有矛盾的《靖康稗史》和《大宋宣和遗事》,那就只能抛弃逻辑和道德。明明知道是小说书的虚构剧情,还要去相信,并且当作学术定论传播,这是没有学术道德。明明觉得这两本书的内容互斥,却做不明白研究,这是没有逻辑。

《靖康稗史》这本伪书拖到现在才被打假,就是因为宋史学界里没有逻辑和道德的学者太多了,而且成为了主流。

编辑于 2024-05-17 21:48・IP 属地上海查看全文>>

Bilge Qaghan - 7 个点赞 👍

那也没什么奇怪的。世界就是个巨大的草台班子,凑合着过呗。

咱做软件的,谁敢说自己的项目代码不是屎山?你看咱们程序狗早就习惯自我解嘲了。

学界又能好到哪里去?党同伐异,自我圈禁,片儿汤话翻来覆去说,修修补补就是一篇文章,难道就少了?

老师不做,那我干嘛要做?做的不好丢了老师的脸怎么办?做得太好打了老师的脸又怎么办?

各种著作的序,包括网络上的吹逼,谁还不是一套一套的了。真拆开来指不定有什么东西呢。

前阵子一个朋友的朋友群里发生过一件事,一个宋史界的老前辈发了一篇文章的链接,外加一堆感慨,然后下面的后辈们就接龙吹捧,哎呀老先生功力深厚说得好顶赞之类的,好不热闹。谁知过了一阵子一个计算机出身不知死活的家伙说,哪里哪里不对,群里顿时就噤若寒蝉了。你品品。

只不过大多数人没那么多精力像学者那样学习和工作,所以他们的问题就没人指出来而已。这就和大家都玩游戏找找bug是可以的,但是你不做项目不敲代码你就是不知道程序架构和运行有什么样破烂和奇葩的设计。道理是一样的。

学界的书要尽量多看,多尊重,毕竟做学问也不容易。但也不用太当回事,觉得他们就该搞清楚什么什么。没探讨或是有问题的课题海了去了。举个例子来说,后汉三国网上够热门吧,学界再怎么不重视,可黄巾起义这个大事件,总该研究透彻吧?以汉代民俗宗教信仰出发,探讨这个组织的社会基础和政治的联动与影响,绝对够做博士论文了吧,但我在知网上搜过,似乎也没看到什么好的,甚至这个思路的都少。

编辑于 2024-05-17 11:23・IP 属地广东查看全文>>

元修远 - 4 个点赞 👍

我今天刚和朋友讨论过这个问题,我们觉得问题本质上就是人性中某些阴暗的逆向自尊心理。

就好像一些人看黄文喜欢看绿,要是放现实中,他们甚至是最看重贞操的人,但在虚幻,他们会把自己代入苦主的视角,看着自己最珍视的人被凌辱,仿佛是在说,看,这就是不守贞洁的代价。

换到靖康也是这样,正是靖康带来的屈辱,让一些文人在描述靖康情状时竭力把它描绘的更屈辱,仿佛不这样能展现出自己高昂的民族情怀一般。

至于学界为何在错误的观点上陈陈相因,那就是另一个问题了。

发布于 2024-05-18 02:17・IP 属地河南查看全文>>

商阳玄羽 - 4 个点赞 👍

这是一种绿母、虐母心理的变种。

在学校和教育系统、文艺界的日常宣传中,经常强调“祖国母亲”这个概念,而“祖国”这个词不同于“国家”,它其实是和“民族”紧密联系在一起的。

因此,一定程度上,“民族”带有一定的“母亲”的含义。

因此,对于某些文人和小众的爱好者来说,对于自己所属民族的侵害,实际上就是一种变种的绿母、虐母的心理。

很典型的例子就是以前山大学伴事件以后,有人写了大量学伴题材的h文。也有很多黄蓉系列的。

在这些外男中女/汉女的h文里面,往往都是一个外男对汉女乃至多个汉女的伤害和糟践,并且在里面宣扬留学生相对于自己本族男性更大的规格。

另一方面,很多文艺作品里面“汉族军队以仁义之师的面貌作战,在和外族的敌军交战时出现巨大牺牲”也是这种心理的体现。

几年前某因为人海战术被恶评如潮的朝鲜战场的电影里面志愿军开局被敌人伏击,志愿军人肉地毯冲锋,敌人就一个碉堡架着机枪扫射,战斗最后也没见到敌人伤亡,镜头里面全是漫山遍野的牺牲的志愿军的尸体。

包括很多网络小说里面,也特别喜欢描述这样的情节。

总的来说

查看全文>>

知乎用户 - 2 个点赞 👍

学者的兴趣非常狭窄,在学者聊天圈里看看大家讨论点就很容易看到,本质上是学术精细化下的分裂化。

学者对自己没有研究的领域的迷信权威,互相奉承,或师承下不开阔的胸怀(当然,持真正是不符合学术规范的「民科」观点不要觉得我是表达支持意见)。做学生的有些人没有能力区别哪些是本质深思熟虑的思考,哪些是实际上无所谓的片面观点或片面材料所误,后者并不伤害老师学问的体面。

编辑于 2024-05-17 12:38・IP 属地浙江查看全文>>

gm zeng - 1 个点赞 👍

不读宋史,就不参与辨析真伪了。清朝虽然出了许多大学者,但不应过于高估古人,出于种种目的搞伪书的可能性不小。但历史系专业人士,引用史料之前不加辨析,没有职业素养是肯定的,整件事反而是圈外爱好者在那里研究考证,让我觉得颇为好笑。但这就是社会,这就是人,一个鼻子两只眼,不用把学者想象的多么完美,只怕还有更多丢人不堪的事情没有被外面人发现而已。有时候可能真是爱好者比职业人士更热情更真诚。当然我还是愿意相信学界整体水平的。

我特意下了一本瞅了瞅,这书其实和明清艳书有不少相似点,比如都打着非常堂皇的旗号,艳情小说都喜欢说自己是为了警世劝善,这书据称是为了记录国耻,但对于受害者被侵害过程的描述十分细节且充满“想象力”,不禁让我怀疑起作者的动机,是不是单纯只是为了迎合自己和观众一些xp。我相信金兵南下过程一定是参与制造了大量性暴力,但是否如书中所述,那是大大成疑的。

让我想起部分无良新闻媒体里对于性侵案过度详细、巨细靡遗的报道。这对于一部分男人来说,是可以正大光明的看黄听黄,舒缓性压抑,亦能迎合心中民族主义情绪,毕竟没有比本民族女性被强暴更让人痛悼的事情了,仇视他族更是顺理成章,有了“大义名分”,这自然不是因为部分男性民族主义者同情女性的悲惨遭遇,而在于汉女对他们来说是他们的属有物件,自己还没玩过呢先让胡人糟蹋了,真是岂有此理。同样的他们对于非处女性,外嫁汉女,更是极为不满,亦喜欢口头强暴他国女性。这其中还有一部分人更是因为仇女或者因为xp,喜欢看绿帽文,喜欢看贞女烈女贵女受辱受难受奴役,越惨他们越带劲。

人的内心是复杂的,欲求是多样的,各种稀奇古怪的欲望只要不害他人,其实没什么,而在社会运行中也难免需要自己做伪装,当口是心非的好好先生,压抑自身欲求,毕竟蔑视世情的狂人不是人人都能当的。道貌岸然的做假道学固然没什么错,当然,女性对于这种事情感到愤怒不愉快也是合乎天理的。

编辑于 2024-05-18 14:38・IP 属地江苏查看全文>>

知乎用户 - 0 个点赞 👍

关于《靖康稗史》这部作品,它的确是一个历史上存在争议的文本。这部书据称是南宋文人所著,记载了北宋末年靖康之变的前因后果,但由于其内容中存在许多与史实不符的地方,长期以来一直受到学者的质疑。

至于为什么直到近几年才有学者进行认真的辨伪研究,这背后有多方面的原因。历史研究是一个不断深化的过程。学者需要依赖新的考古发现、文献资料的出现,以及研究方法的进步,才能对历史事件有更深入的理解。对于《靖康稗史》这样的文本,早期由于缺乏足够的证据和对比资料,学者难以做出明确的判断。

而且学术界的研究重点和兴趣是会随着时间变化的。在过去,研究宋史的学者更关注其他方面的问题,如政治制度、社会经济变迁等,而对于《靖康稗史》这样的文献,并没有给予足够的重视。

至于中华书局为《靖康稗史》出版《靖康稗史笺证》,应该是出于对历史文献的整理和保存的目的。即使是存在争议的文献,也是历史研究的重要材料。通过整理和出版,可以为学者提供研究的对象,同时也方便了公众对历史文献的了解。

历史研究是一个不断发展和修正的过程。对于《靖康稗史》这样的文本,随着研究的深入和新资料的发现,学者对其真伪的辨析也会越来越清晰。这也体现了历史学的严谨性和动态性。

发布于 2024-05-18 08:37・IP 属地江西查看全文>>

乐说新讯 - 136 个点赞 👍

此事只能充分说明女人没有祖国。金兵能从侮辱汉女中得到快感,而汉男也能从幻想乃至主动下笔编造金兵侮辱汉女中得到快感。

我还是正儿八经就事论事一下吧。不要对历史学者或名校名系的学历抱有太深的滤镜。当一个学者或研究人员对某事不太上心、或心怀先入之见、或单纯就是懒的时候,ta的水平和史同女是没有肉眼可见的差别的,你可以理解为鹰很多时候飞得比老母鸡低。我见过剑桥历史系博士现南英格兰某知名大学教授在其作品中大量引用伪书和抄袭、鞠躬尽瘁研究其爱豆长达三十年的某Fellow of the British Academy为了在作品中维护爱豆完美形象而直接伪造材料、伦敦某名校名系教授为强行证明他笔下的某对帝后真爱而大搞循环论证、某十九世纪女诗人是否和其编辑育有私生子学界吵了小两百年结果她小孩的洗礼记录就在教堂登记册里还上传网络系统了。

编辑于 2024-05-18 22:27・IP 属地英国查看全文>>

HenriettaOnegina - 8 个点赞 👍

确实是丢人丢到姥姥家了。

当年第一次读靖康稗史的时候,还是02-03年,我还是一个大二学生。因为文字浅显,内容劲爆,故而一口气读了下去。当时也确实有不少小说网站,其中也有女烈这一种。两相对比,从这行文力图刺激感官这点上。便知道这稗史必是古代的女烈文。

后来眼看着越来越多的人拿这个文当作自己的观点的依据,只能说这个世界就是草台的世界。

发布于 2024-05-19 13:59・IP 属地北京查看全文>>

张晨 - 7 个点赞 👍

文人的职业病——自虐心理。

以前在一个论坛里面玩,经常看到有人暴怒地骂“XX作者文青”“XX作者就爱绿帽”,那时候扫了一眼就过去了。

直到今天刷到这个问题,我突然发现,自虐心理可能是文人群体的流行病?

而且男作者还更喜欢自虐,反而一些跑到男频写小说的女作者没这臭毛病。

总的来说,在历史领域里面,男作者很喜欢让自己所属的民族成为受虐幻想里面的受虐方。

女烈文里面这种情况是明摆着的。特别是一些现代的M男作者,还专门要强调受害人的民族身份。

几年前还有个梁红玉百度百科词条的事件,有人编的梁红玉被斩首的段子,把电视剧的编剧导演给忽悠了。

另外还有一种是隐藏着受虐倾向的“男烈文”,作者总是喜欢描写主角参照着现代PLA的纪律模板在古代建立一支集勇敢无畏、善良正直、乐于牺牲等优良品质于一身的军队,然后再描写在和外敌的战争中,这些本民族的优秀青年们组成的汉族军队被敌人像割麦子一样杀得尸积如山血流成河,付出巨大的牺牲以后获得一场惨胜,然后再以德报怨地去优待伤亡比自己低得多的敌人俘虏。

其实古代人写的杨家将故事里面,就有不少这类的描写宋军被割草的情节。写敌方战败的时候一般一笔带过“辽兵大败”就完事,写宋军败了就是“但见尸首相叠,血流满野,宋兵折去八九万”、“河中浮尸蔽满,水亦为之不流……计点将士,折去六万余人”“只见死尸重叠,皆宋军部号,嗟呀良久”

现代人写近代历史小说里面,敌人坚守工事把自己人打活动靶打得满地尸体的情节也是数不胜数。

至今记得有个作者当年因为特别喜欢写这种情节,被读者在评论区都开骂了。骂了之后过不了多久老毛病又犯,又写起了类似剧情,细写敌人怎么开枪射击,中方士兵怎么伤亡怎么遗尸满地,还非得中方士兵人均圣母不下狠手。

另一个被说喜欢狗血剧情的作者,写中方的军队要收复失地,强攻敌人的堡垒被敌人的机枪扫射,一排排的死,尸体层层叠叠地倒地上,血液流满了壕沟。

今天一看这提问下面的回答,突然感觉到,这类的文学,其实也是一种自虐狂心理的表现吧!

编辑于 2024-05-19 17:31・IP 属地四川查看全文>>

玉屏风 - 6 个点赞 👍

查看全文>>

西西石头 - 5 个点赞 👍

查看全文>>

风起天阑 - 5 个点赞 👍

查看全文>>

唐俟 - 2 个点赞 👍

《靖康稗史笺证》附录列诸跋共九份,众人对于书的来历、真伪有所陈述,仅供参考:

其一

右书上册为宣和奉使录、瓮中人语各一卷,耐庵取以补确庵所编同愤录也。下册即同愤录之下帙,为开封府状、南征录汇、宋俘记、青宫译语、呻吟语各一卷,合题靖康稗史。苏州谢绥之【家福】得自东洋,录副见贻,且示云:细勘所录,与正史异同处颇多。内如钦宗皇后之死烈,史称不知崩闻;张叔夜之死巩县渡河时,史称过白沟时,似皆有关掌故。前尝借得三朝北盟会编、靖康要录、大金吊伐录对勘,互有异同详略,书似可信。惟各家书目从无此种,又不能无疑云云。

丙按,耐庵姓氏与确庵同一无考。咸淳丁卯,为宋度宗三年,去祥兴二年宋亡止十二年,其时国政日坏,禁令日弛,此书之出,殆谢太后、全皇后与德佑帝入元之先兆欤!后序遗德笔于辛巳,中云:「检诸故府得此,有先『忠烈王』图印,是百年前传写。」又云:「正史隔越两朝。」以时考之,当在明季。由咸淳丁卯下数,三历辛巳为天顺五年,四历辛巳为正德十六年,五历辛巳为万历九年,六历辛巳为崇祯十四年,明亦将亡矣,究不知本已属于何代,遗德藩开何国。书自中土而流于异域,近又入于中朝,循环之理信非偶然。至诸家书目不载,初因禁忌而不敢出,继因唏嘘而不忍出,非若外洋之势隔情睽,第供考镜,故得久而不湮也。绥翁谓书似可信,丙亦云然。

光绪壬辰秋七月八千卷楼偶记。

其二

光绪乙未三月中,绥之忽中风偏废。五月半,口授人书来,云偶阅东藩记事,知靖康稗史序上遗德之名,乃嘉靖时朝鲜旧主,其先为大魁,后为国君者,附以奉告云。

丙案,辛巳当为万历九年。序中所云「微时见传钞本于同年家」,所谓「微时」,乃未践国祚之先;所谓「同年」,乃既登大魁之后也。绥之少有大志,尝创议赈济山左、山右、陕甘、河南、顺直、浙西各省水旱偏灾,活数百万人。又推广西法,行各路电报,经济宏远,皆见诸实事。即此考证一书,相隔三年,病废之中尚不遗忘,可佩也。丙又笔。

其三

是书钞本凡二册,所载为宣和奉使金国行程录、瓮中人语、开封府状、南征录汇、青宫译语、呻吟语、宋俘记七种。首有咸淳丁卯【按为宋度宗三年】耐庵序,又有辛巳三月上已遗德跋。耐庵姓名无考。遗德据东藩记事,知为明嘉靖时朝鲜国主,先中大魁,后乃践阼者。辛巳当为万历九年。跋中言「微时见传钞本于同年家」,「微时」谓未得国之先,「同年」谓既登大魁之后也。是书咸同以前各家书目皆不载。光绪初始由日本流传中土,钱唐丁氏八千卷楼得之,遂着于录。其中所记事实,悉具日月。开封府状则为当时公牍,似皆信实可据。如宋史于钦宗朱后不知崩闻,此则言后于天会六年八月二十四夜,在上京自缢,救免,复赴水死,金封为靖康郡贞节夫人【见呻吟语、宋俘记。】史言乔贵妃与韦后结为姊妹,呼后为姊。考乔妃北行时年四十二,韦后年三十八【见开封府状,】疑无以姊呼后自称为妹之理。史言徽宗帝姬三十四人,早亡者十四,余均北行,是当为二十人。考北行帝姬具有名号,实二十一人【见开封府状,】至恭福帝姬为乱兵所戕,【见开封府状,盖系饰词。】故不在遣中。史言金人未知,故不北行,亦误。【金酋据降阉邓珪所开目索诸帝姬,恭福名亦在内。】史言荣德帝姬驸马曹晟卒后改适习古国王。按,荣德名金奴【见开封府状,】被俘后适达赉,后没入宫,皇统二年封夫人。【见呻吟语、宋俘记】又,钦宗入金后生二子,长谨,次训【见呻吟语、宋俘记,】史但有训传,而脱漏谨名。其王安中讳灾进羡余各事【见使金行程录,】安中传亦失载。至金史言熙宗后为费摩氏,据此当作裴满氏【疑译音之异。】实宋五王府宗女随母被掠于忽达家,遂献为妃,非真忽达女也【见呻吟语。】史又载,与费摩后同被杀者有妃张氏,而不详其所出。据此,知张为斡离不与韦后侍婢张氏所生者,韦后南归皆出其力【见呻吟语。】此类遗闻佚事,足资证史者尚多。而南烬纪闻各伪书之诬罔,观此亦可了然矣。

宣统纪元九月秉衡丁国钧写于江南图书馆并记

其四

观此,知徽、钦降金之耻辱极矣!然足证南烬纪闻、宣和遗事之诬罔。序首之耐庵无姓氏可考,或即为水浒传之施耐庵乎?庚戌二月记于钵山图书馆,秉衡

宣统庚戌七月三日,吴曹元忠观于金陵图书馆

其五

昔陈寿撰三国志,以身为晋臣,而晋承魏统,不得不帝魏。【蜀志末扬戏传云,戏以延熙四年着季汉辅臣赞,其所赞而今不传者,余皆注疏本末于其辞下,并载戏赞,有「世主能承高祖之始兆,复皇汉之宗祀」等语,实其微旨。】司马氏作通鉴,以宋太祖纂立近于魏,因亦帝魏。朱子作纲目,其时宋已南渡,近于蜀,遂乃帝蜀。此四库全书提要论之所谓「能行当代者也」。以是推之,明靖难事著书者非一,提要悉入存目,但录朱睦木■挈革除逸史二卷,则以其能辨髠缁遯去之说,而凡类是之传闻者庶乎无忌焉。【建文出亡,朱彝尊曝书亭集辨之最力,然同治苏州府志杂记类卷六引梦阑琐笔云,致身录之作,大抵其子若孙伪造以实之,事业勋名半多附会,遂开指摘之端。是仲彬之行反为致身录所晦也。从亡之真断无可疑,致身录之伪亦断无可疑。又引朱欠庵云,致身录出于万历时人,疑为史氏之后妄作。然余闻嘉善池弯沉氏其先史壻也,家有建文帝篆「小雅堂」额,自史移至,惧祸铲其末欵。沈石田集有登小雅堂哭史彬诗,石田诗在万历前,谓史彬始见于致身录之传诬,其说非矣。杨、朱二说视明史惠帝纪、牛景先传之疑以传疑为胜。】宋靖康事著书者亦非一,提要悉入存目,但录无名氏靖康要录十六卷,则以其撮钦宗实录之大纲。此后高宗之贫位忘亲,暂可弗问,而凡宫廷事,当时有传疑者,并应俟质于实录而已,亦无责焉。【僧文莹湘山野录及权衡庚申外史,提要皆所谓「行于当代者」,但于宋事未知斧为玉斧,见光聪谐有不为斋随笔。顺帝非明宗子,赵翼廿二史札记云,遗民录等书所载未必无因。吴翌凤杂钞亦以余应诗为不诬。】此又所谓「孚于当代之论者也」。兹姑勿深考。第念此靖康稗史七种,近世丁丙善本书室藏书志着录外,从前各家书目均未登载。惟金国行程,引见徐梦莘三朝北盟会编及宇文懋昭大金国志,【晁公武读书志杂史类载汪藻编金人背盟录以下六种,有金国行程十卷,与此卷数不符,盖别一书。】其南征录汇所采有刘同寿圣院札记等十一种,是此本名虽七种,实具十有八种。据咸淳丁卯耐庵识语,开封府状以下为隆兴二年确庵订,宣和奉使录、瓮中人语为耐庵补证。以宋史云钦宗实录洪迈修【艺文志,】干道四年蒋芾上【孝宗记,】是实录已后确庵所编,五年要录当更在其后。使提要见之,吾知必着于录,决不入存目之列无疑也。其开封府状皆当时金人需索皇子、宫人之公牍,辛巳,朝鲜国王遗德题云「中土祸患至徽、钦而极,子息蕃衍,耻辱亦大」,意即指此。辛巳当为万历九年。丁丙尝考得其人。确庵在耐庵时已不知其姓氏,耐庵则丙亦无从稽考也。此吾友丁秉衡【国钧】手钞本,盖从丙所藏旧钞本迻录,其手跋以宋、金两史互勘,或据此补彼,或据彼订此,致为详核,尤有裨于后学。今赵、王二君搜得其本付刊,非惟永古籍之流传,亦足厉后人之忠爱者矣。抑余重有感者,此编绝笔于梓宫南返。度当时奉迎者,虽悲伤亦稍籍慰也。讵料徽、钦二帝金人早葬于五国城。自杨琏真珈发宋诸陵后,始知所归者空榇【详周密癸辛杂识、沈德符野获编,】而以在北不在南,转幸骸骨无恙。然高、孝、光、宁诸帝何辜,后世岂无杨髠其人?乃发者自发,有圣德者欲发而卒不被发。天道殆不可凭而可凭耶?附书之,凡以见所言皆非专为靖康发也。

己卯十一月,吴县胡玉缙时年八十有一

其六

右靖康稗史七种,宋咸淳丁卯耐庵编。一曰宣和乙巳奉使金国行程录;二曰瓮中人语,题韦承撰;三曰开封府状;四曰南征录汇,题李天民辑;五曰青宫译语,【节本】题王成棣撰;六曰呻吟语;七曰宋俘记,题可恭撰。惟行程录见于三朝北盟会编、大金国志,而国志所录已删节。余六种皆从不见于着录。据耐庵自题,谓见甲申重午确庵订同愤录下帙,补以宣和奉使录、瓮中人语各一卷而成是书,惜同愤录上帙已佚,耐庵又不详其姓名。靖康之难纪述甚伙,今见引于三朝北盟会编、建炎以来朝野杂记诸书者不下数十种,而原书多不传。即此七种,而亡佚居其六,又多不题作者姓名,编订者亦仅署别字,盖惩于高宗朝搜禁之事也。中惟南征录汇间有传本,故耐庵兼采曹氏本、李尧臣本勘其异同,着诸后跋,然仍阙文累累,知当时已不可校补矣。而中所征引之刘同寿圣院札记、克锡青城秘录、高有恭行营随笔、赵士先毳幕闲谈、阿懒大金武功记、李东贤辛斋笔记、谭清声札记、无名氏雏凤清声、宋遗民愤谈、屯翁日录、秘钞十一书,及呻吟语无名氏跋所引某公上京札记、钝者燕山笔记、萧庆杂录、燕人麈四书,皆可补宋、金艺文志之阙。光绪初年,由朝鲜、日本展转入我国钱塘丁氏善本书室,见藏书志。丁氏书归江南图书馆,常熟丁秉衡先生【国钧】手钞之,更详考史乘,附以长跋,因首有辛巳三月遗德题,谓据东藩记事,知为明嘉靖时朝鲜国主。辛巳当为万历九年。今考遗德为高丽定圣王,讳芳远,字初,擢进士,建文二年庚辰十一月嗣位。则辛巳当为建文三年,秉衡实緟丁氏藏书志之误也。又遗德跋谓检诸故府得此,有先「忠烈王」图印。今考忠烈王讳谌,宋度宗咸淳十年甲戌立。案,耐庵编此书在咸淳三年丁卯,然则未及数年东国已有钞本,而今日卒赖以传,盖越已六百七十余年矣。吾友顾君起潜【廷龙】先以传钞本见示,又从杭县叶揆初先生【景葵】假得秉衡手钞本,喜其为中土久佚秘籍,且足以证史也,爰校印而识其后。

岁己卯季冬。吴县王大隆跋

其七

靖康稗史,刘蘧六属丁秉衡从金陵图书馆钞出者,皆纪实较然可信。如瓮中人语,靖康二年二月初八,虏索近上宗室眷属出城,十三,虏尽索宗族男女出城,开封府状宗室男女有宗正谱牒,照依列目契勘等语,与实录二月癸酉金人于宗正寺取玉牒簿,指名取南班宗室,自二王宫以下近属及官序高者先取相合。实录又云,敌取宗族,皆据管宫合内侍所供名字,又与南征录汇宋使邓珪尝称妃嫔帝姬之美相合。今宋实录已佚,仅见永乐大典本旧闻证误所引,已符合如此。洵属南宋旧帙,据遗德跋,称践阼后检诸故府得此,有先「忠烈王」图印,是百年前传写本。考朝鲜忠烈王即尚元世祖公主者,元史高丽传至元十一年五月,皇女呼图克库哩页额实下嫁于世子愖是也。然则此书当是元初写本,经□臣□□之乱,流入日本,又从日本还归中国。鼎丞前辈手录是册,属跋数语,而城郭犹是,朝市皆非,正欲出都,忽遭先子大故,哀哀故国,惸惸鲜民,忍泪见辞,即以告别。

宣统三年正月棘人曹元忠

其八

是书印将成,潘君景郑【承弼】又获一钞本,有曹君直先生手跋,亦源出丁氏本,而为崔鼎丞【师范】属题者,考据甚核,因从假录附此。「忠烈王」名,据朝鲜徐居正等东国通鉴、近柯劭忞新元史诸书,皆作谌,元史作愖者误。又考袁桷清容居士集,购求辽、金、元三史遗书目中,有靖康草史,不知即此书否?惜无可证耳。大隆又跋

其九

昭宪太后惩柴氏使幼儿主天下,宋太祖遂得篡其位,因戒太祖万岁后传诸二弟,由是更迭相传,密为约誓,藏诸金匮。至太祖疾革,太宗入侍,有「斧声烛影」之疑案,而帝位卒传于太宗。后听赵普「岂容再误」之言。背金匮之盟,使德昭自裁,廷美忧卒。金太宗吴乞买当金太祖朝尝使汴京,其貌绝类宋太祖塐像,众皆称异。昔尝见于某书,今呻吟语中亦有此说,可谓报应不爽矣。至南宋孝宗,为太祖六世孙,则太祖一系仍绵延而未绝。自古亡国之耻辱,未有如赵宋者,读此靖康稗史七种,能不泫然泣下哉!

宋太宗第八子、周恭肃王元俨三十二世孙诒琛校毕记

发布于 2024-05-22 12:49・IP 属地新疆查看全文>>

冰镇酱香红酒 - 1 个点赞 👍

《稗史》证伪很早就有人在微博提了,好像16年还是更早吧,而且证伪的内容非常详实有据,以至于你看完后会很惊讶为什么这么明显的伪史还能被包括宋史大家在内的这么多人谣传。

类似的是天国史,前些年互联网上的太平天国基本就是平行世界,但凡史书上记载过的罪行都可以安到它头上,你把黄巢和杨广做的坏事一起套在洪秀全身上绝对没人反驳你。但近几年来情况也好很多了,特别是知乎上天国史存在着大量自发性辟谣,澄清了很多人的观念。

然而《稗史》谣却是传得越来越烈,前几年北宋史视频底下也就几句讲这个的,现在却是越来越多视频干脆就专门讲这个,其它与此无关或者没多大关系的视频底下也有一大批人专论此类,从没见过辟谣,甚至连知乎这种图文主流的社区也是这种情况。说这和民族自恨没关系我是不信的,当代汉人整天狗哨什么宋人明人PTSD裹小脚,然而真正被打出应激反应的是哪个时代的汉人我不好说。

发布于 2024-05-20 20:24・IP 属地重庆查看全文>>

汉家二十三星 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

我在你身后 - 0 个点赞 👍

大宋知乎:

为什么梅赜《古文尚书》如此明显的伪书,拖到这几年才有学者认真辨伪,研究经学的学者都在做什么?

之前李唐还为这部伪书出版了《尚书正义》,也是醉了。

发布于 2024-05-19 11:27・IP 属地江苏查看全文>>

月寒 - 0 个点赞 👍

《靖康稗史》作为一部记录北宋末年靖康之变的历史文献,长期以来在学界具有一定的影响力,但近年来逐渐受到学者的质疑和辨伪。这一现象的出现并非偶然,而是与历史学研究方法的演进、学术环境的变迁以及学者们的研究态度密切相关。

首先,《靖康稗史》之所以能在过去一段时间内得到认可,很大程度上是因为它满足了人们对于历史事件的情感需求。靖康之变是北宋灭亡的标志,也是中华民族历史上的重大耻辱之一,因此,许多研究者倾向于接受任何能够加深这种耻辱感的史料记载。然而,随着历史学研究的深入,学者们越来越重视史料的客观性和准确性,不再单纯为了满足情感需求而忽视史料的真伪问题。

其次,学术传统的继承也是一个重要因素。在过去,许多学者沿袭了前辈的研究方法和结论,缺乏对既有认知的批判性思考。但随着时间的推移,新一代学者更加注重独立思考和实证研究,他们更愿意挑战传统观点,对史料进行重新审视和评价。

再者,学术环境的变化也为辨伪工作提供了有利条件。例如,随着古籍电子化的发展,学者们可以更方便地获取和比较不同版本的史料,从而发现其中的差异和矛盾。此外,学术交流的增多也促进了新观点和新方法的涌现,使得辨伪工作得以顺利进行。

最后,学者们对待历史的态度也在发生变化。以往,历史研究往往侧重于宏大叙事和整体趋势,而忽视了细节考证和个体命运。如今,随着人文关怀的加强,学者们开始关注历史事件中个体的经历和感受,这促使他们对《靖康稗史》等涉及个人命运的史料进行更为细致的考察。

综上所述,《靖康稗史》的辨伪过程反映了历史学研究方法的进步、学术环境的优化以及学者们对待历史态度的转变。这些因素共同推动了对《靖康稗史》真伪问题的深入探讨,使得历史学研究更加严谨和科学。

发布于 2024-05-20 09:12・IP 属地辽宁查看全文>>

cherrierxing - 0 个点赞 👍

倒不如说建国后的某种风气过于兴盛,导致对史料的研究从一个极端走向另一个极端——即从奉正式为尊走向相信野史,《靖康稗史》就是其中的一个。

不过另一方面,确实也是辽金史料过于匮乏。辽国还有点底子,金国除了上层的部分人之外基本都是文盲,基础薄弱导致这两个政权压根就没设置史官传统,加上后来元朝政局混乱更没时间整理史料,这一切就让那段时间的历史迷雾重重,这本野史也算弥补了人们的想象

发布于 2024-05-20 23:57・IP 属地辽宁查看全文>>

玉兄 - 0 个点赞 👍

关于《靖康稗史》的辨伪问题,根据搜索结果,可以总结出以下几点:

1. **《靖康稗史》的历史和流传**:《靖康稗史》最早由清末谢家福发现,并在光绪十八年(1892年)将抄录本送给藏书家丁丙。后来在民国二十八年(1939年)被编入《己卯丛编》,并且中华书局将其列入“中国史学基本典籍丛刊”,由崔文印整理的《靖康稗史笺证》出版。

2. **辨伪的困难**:《靖康稗史》在宋史学界被大量引用,部分原因是因为它占据了一个合适的生态位,提供了一些正史中未记载的细节,迎合了一些人的研究需要。同时,由于历史上的学者可能出于对前辈学者的尊重,或者缺乏辨伪的动力和环境,导致这本伪书长时间未受到质疑。

3. **辨伪的进展**:随着古籍电子化、公开化、数据库化的发展,学者们现在可以更容易地访问和比较不同版本的文献。这为辨伪工作提供了便利,使得《靖康稗史》的辨伪成为可能。

4. **辨伪的依据**:一些学者通过对比《靖康稗史》与《三朝北盟会编》袁祖安本之间的高度雷同的文字,提出了《靖康稗史》是清末文人编造的伪书的观点。《三朝北盟会编》袁祖安本成书于清光绪五年(1879年),这为《靖康稗史》成书时间的推断提供了重要线索。

5. **学界的反应**:尽管《靖康稗史》被一些学者认为是伪书,但也有学者对其真实性进行了辩护。因此,关于《靖康稗史》的真实性,学界的意见并不统一。

6. **研究的进展**:近年来,随着更多学者开始关注这个问题,对《靖康稗史》的辨伪研究也逐渐增多。这表明学界对于历史文献的真实性问题越来越重视,也在不断推动相关研究的深入。

综上所述,宋史学者并非没有在研究《靖康稗史》,而是在不同的历史时期,由于多种原因,对这本文献的辨伪工作受到了限制。随着技术的发展和学术环境的变化,现在有更多的机会和条件来进行这方面的研究。

发布于 2024-05-21 10:32・IP 属地吉林查看全文>>

我爱你