整个隋唐100多年的时间里,关中动不动就饥荒乏粮,就食洛阳,来回往反,为何不直接迁都洛阳?

- 3 个点赞 👍被审核的答案

看热帖忍不住笑喷,讨饭的还把施主家当餐厅!?这气势足的。。。扶贫西安的苏州该吓尿了吧,联合国总部的自信是永远改不了的。

回正题,看看今天的关中还遍布窑洞就知道西安自古贫瘠,根本不适合做首都,所以只要当首都就必然要拉洛阳来顶缸,隋就干脆迁都洛阳。唐实际也迁都洛阳了,只不过在迁都后,有武周这一出,导致李唐玄宗在后期就又迁回长安,结果就安史大乱。

陕西老乡最爱吹嘘古代气候与今天不一样,所以关中富裕,其实这一观点在学术界关于关中气候是相当争议。有资料表明按对古代气象的研究,千年前的关中气候与今天相差并不大。关中与今天一样,人口稍多都需要扶贫的,到今天陕西的粮食自给率也仅70%。

乡党们吹嘘以地理险要来定首都,更是笑料。四川蜀道更险,成都平原更富饶,怎么不见哪朝在成都建都?西安之所以为都,正是因为离洛阳近,离中原近,远离汉人根据地中原的地方,是做不了首都的,西安正是蹭着中原才做了几朝首都。

至于乡党的西安兴,洛阳才能兴,一个六朝古都向十三朝古都这么说,只能说乡党们高兴就好。

最后真心建议乡党们还是少研究点历史,这种水准只会给自己家乡抹黑,有时间还是去去打打工,摆摆摊,多给老婆孩子买点肉夹馍吧!

编辑于 2023-11-30 23:13・IP 属地河南查看全文>>

ZLF - 378 个点赞 👍

查看全文>>

不知悔改 - 206 个点赞 👍

北京是现在的首都,水是南水北调引过去的,粮不用自己产,电不用自己发,那你说为啥不迁都呢?

首都重要的从来就是地理位置,或者说所有主要城市能发展起来全是因为地理位置,其他全部都是次要。

洛阳如没有特殊情况就不适合当首都,就这么个简单的事呗。

编辑于 2023-11-30 00:37・IP 属地陕西查看全文>>

一给我里GIAO - 112 个点赞 👍

隋炀帝不就是迁都洛阳了吗?虽然没有立太庙、没有法定称京师,但实质就是迁都洛阳了。谭其骧历史图集的隋朝全图,就是以东都为首都标识的。怎么这个时候大锅在身,一些网友就不强调隋炀帝迁都洛阳了呢?

因为结果已经显现,迁都了,然后亡国了。

先是杨玄感围洛,然后李密瓦岗军围洛,然后宇文化及围洛,然后王世充据洛,然后李建成至洛,然后李世民唐军围洛,然后窦建德来洛,然后唐军平定洛阳...

河南,古所称四战之地也。当取天下之日,河南有所必争。及天下既定,而守在河南,则岌岌焉有必亡之势矣。——《读史方舆纪要》河南方舆纪要序

粮食?四战之地够遭几回劫?各方军队就像老鼠见着敞着的肉一样围上来,主要就是劫粮仓。

东都,放篮球队里,就属于最佳第六人那个性质。时均数据很耀眼,不代表可以耀眼得打满全场。主力打久了累了,最佳第六人上,而且能够很好得承担镇场责任。等主力缓过来了,然后最佳第六人下。这就是最佳第六人的作用。可这代表最佳第六人体力好吗?要让最佳第六人作为首发一直在场上,他根本撑不了主力在场上这么久。

关中动不动就饥荒,是因为长安城的脱产人口太多了。有这个脱产人口,就饥荒。因为本地粮食加外地漕粮不足以供应庞大的贵族群体、官僚群体和京师军队。但如果没有这个都城附加庞大人口,同样的灾年就不是饥荒。

韩愈在唐德宗时代就在给皇帝的奏疏中说长安不啻百万人口,唐德宗是什么时代?经历了安史之乱、仆固怀恩之乱、吐蕃之乱、二帝四王之乱连续打击,人口跌入中唐低谷期的时代,长安就百万人口。那唐高宗到唐玄宗前期的唐朝全盛期,长安到底得有多少人?

脱产人口太多导致的饥荒,去洛阳的原因就俩:

1、洛阳人口少,作为粮仓能替长安减压。

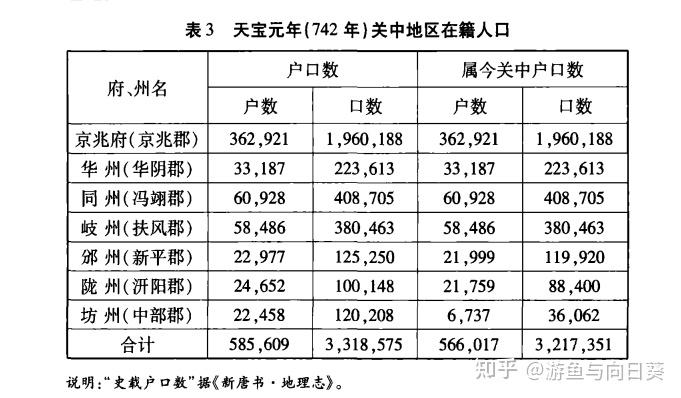

洛阳河南府人口在全盛时也只有长安京兆府的三分之二,人少。这还是武则天迁了关中十万户,至少四五十万人到洛阳的结果。唐朝更多时期,洛阳人口只有长安的一半。毕竟城池规模也就是一半。洛阳的脱产人口少,粮食消耗小,皇帝和百官去洛阳,能缓解京师的耗粮压力。这是给关中减压的行为,可不是什么关中凋敝,洛阳繁荣的结果。

恰恰是洛阳不够繁荣,人口和粮食的配比没有饱和,才能成为关中的替补和过渡,它如果和关中一样繁荣,皇帝去了是一样的粮食危机的结果,那就没必要去了。何况洛阳也不是没有天灾,不是不会遇到饥荒,只不过长安和洛阳一起闹饥荒的年份毕竟概率小,巡幸是利用概率错位避免粮食危机加深。洛阳的粮食是运河的漕粮,也不是洛阳本地的粮食。洛阳虽然运河能通达,可以囤积粮食,但洛水容易泛滥,也动不动就闹水灾。但两京一起遇到灾年的概率小,不代表一定不会发生,也终归遇到了。事实上唐高宗晚年一次去洛阳时,饥荒几乎是从长安到洛阳整个两京之间都在死人。

所以替补上去也要看情况,长安闹灾,洛阳不闹的时候,去洛阳,可以缓解长安压力,给予洛阳特殊待遇,皆大欢喜。要不然唐高宗临死那天还在洛阳大赦,洛阳老百姓很高兴。高宗问官员,听说洛阳百姓得到大赦很高兴,来了句:“洛阳百姓是高兴了,我的生命却快油尽灯枯了,要是老天爷再给我一两个月的时间,让我能回到长安,我才能死而无恨。”唐高宗这是临死抱怨呢——洛阳人是高兴了,我却遗恨到死了。

长安闹灾,洛阳也闹灾的时候,咋办呢?还是去洛阳啊。减轻关中的压力就是洛阳作为东都的第一使命。都闹灾,那也只能优先死洛阳人,尽量减少死长安人。所以高宗晚年从长安到洛阳的两京道路堆满了死去的灾民尸体时,他还是毅然决然得率百官赴洛。两京之间堆满死人之所以被记载下来,就是皇帝车架沿途所见。明明两地都在闹灾,他也得硬着头皮去祸祸洛阳人。长安才是家、才是宗庙所在、才是京师、才是自己未来的坟茔、才是统治集团的大本营所在。

所以去洛阳是太平时期缓解关中的粮食压力,但要迁都到洛阳,那杨玄感、李密、宇文化及、王世充、窦建德、李唐群狼撕咬的四战之地、亡国命运、前车之鉴,就又该上演了。唐高宗和唐玄宗唯二主动巡幸洛阳的皇帝也不傻啊。难道人家皇帝不看历史吗,何况前车之鉴还正好是人家的“建朝史”。我就问现在有谁把民国政策路线奉为圭臬的没?那是经验还是教训?

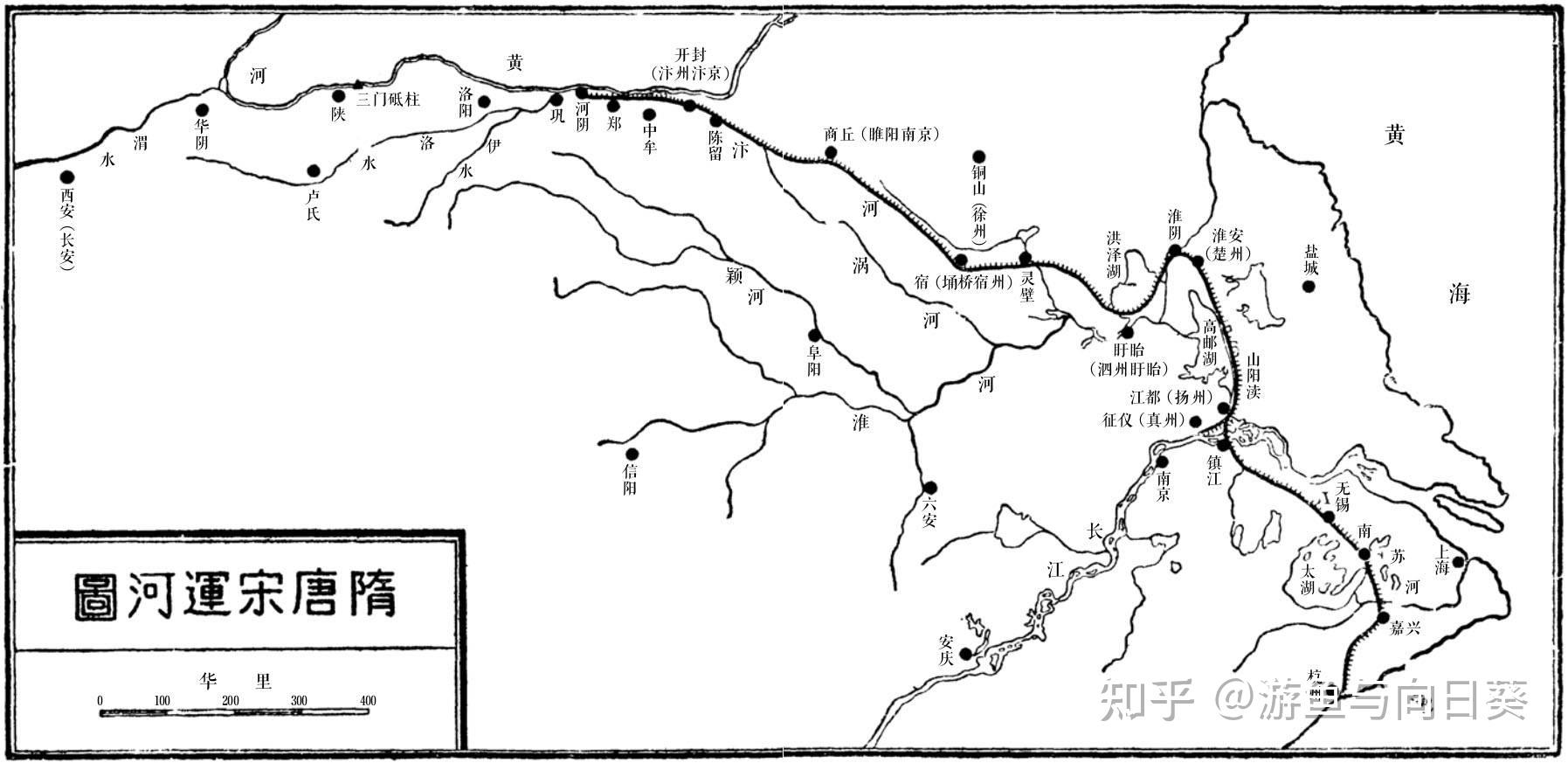

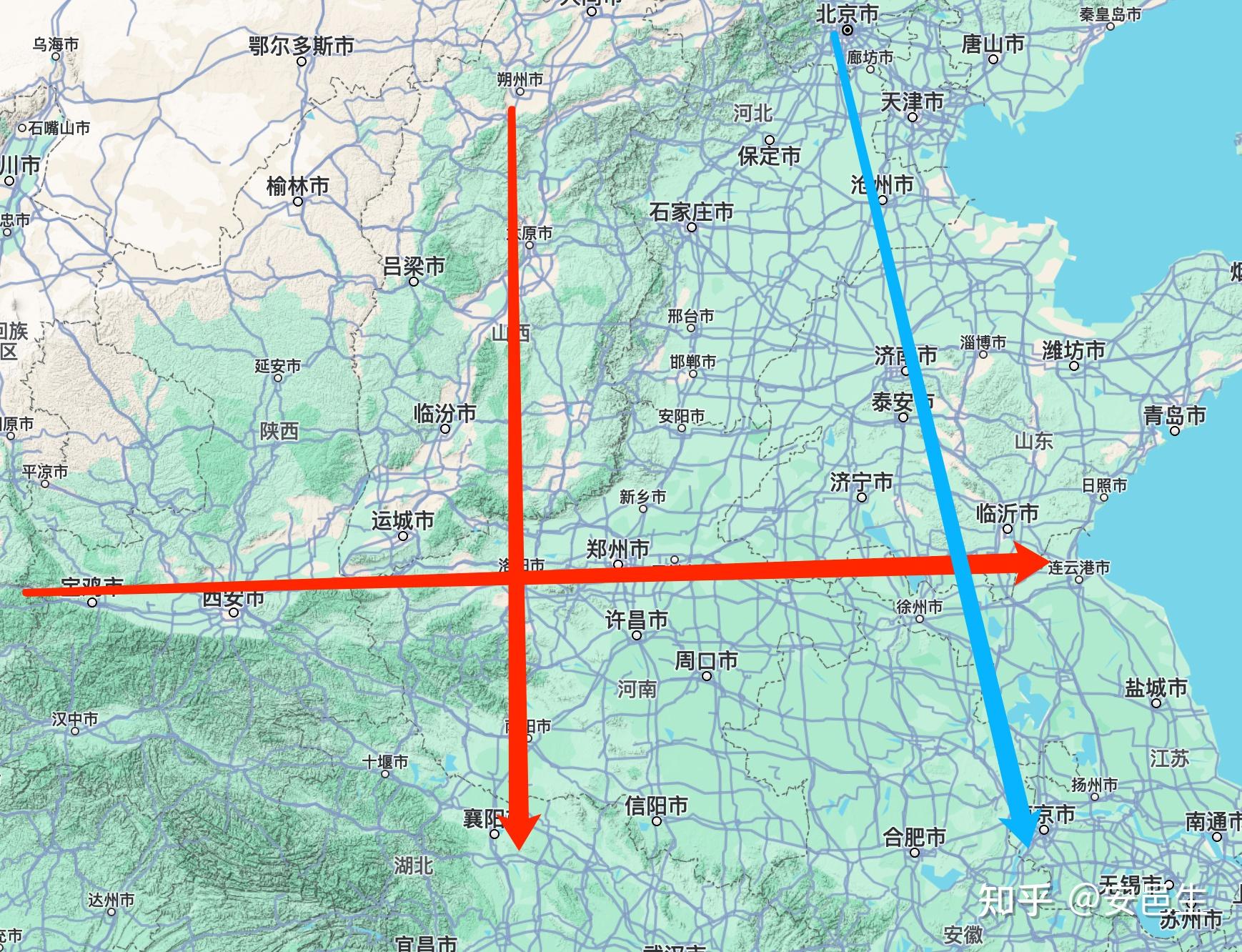

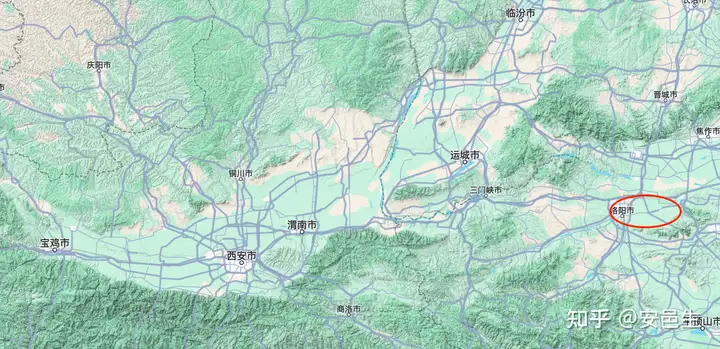

2、运河在三门峡砥柱山这块有漕运拦路虎,所以运河技术瓶颈不解决,只能先去洛阳。

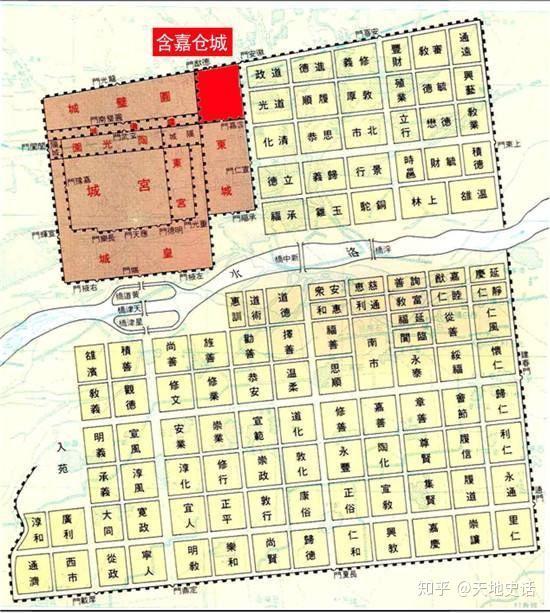

三门峡砥柱山,在唐朝是一群明礁加暗礁,漕船很难通过。李渊开始到李治,长安人口少,所需漕粮不过一二十万石,所以没想着要解决这个漕运的拦路虎。漕粮一般是从黄河进了洛河,然后卸货到洛阳含嘉仓,再从含嘉仓经过陆运送进潼关或者直接陆运送到长安。

到了李治中期,长安人口暴增,漕粮需求暴增,脚力消耗太严重,成本过高,这才想着要解决关中的粮食危机。

但李治和长孙无忌为首的关陇集团斗得很厉害,所以就越过三省的正规程序直接手诏升格洛阳为东都,用巡幸洛阳当做牵制关中的关陇集团的方法。所谓的长安粮食不够吃,只是李显跟洛阳搞暧昧,制衡关陇集团的一个理由。理由,和原因,这两个词有时候重合,但有时候不重合。理由有时候是借口,是因素之一,但不是唯一原因。

不过后来关陇集团已经被打压下去了,但武则天又借洛阳和太子时常独立监国和经营的长安朝廷斗,还把太子给毒杀了,所以后期李治也受制于武则天,实际上李治到后期是时候应该正面解决运河问题,却受到牵制无法解决问题,只能通过继续巡幸来回避运河问题。

武则天死后,没了掣肘,加上李显重用韦皇后身后的京兆势力,就着手正面解决运河问题了。但李显的方案是走江汉漕运,把粮食从汉江和丹江运到商洛,然后从商洛经百里水陆中转进灞水直抵长安。不过李显在位时间不长,政策没有足够时间落实。而且李显后期有所动摇,对韦后开始不信任,最终被韦后所弑。李显一死,这套方案又被废弃了。

李隆基上台后,因为要打击韦后背后以京兆韦氏为首的关陇势力,否定中宗李显执政路线,于是他倚仗关东的宋璟、张说等关东出身的武周遗臣,宠幸武氏妃,继续搞高宗那套两都巡幸以渡过灾年的方案。但最后他自己都烦了,在开元后期搞改良运河。等于是在掌控了整个局势后,要直面问题,解决运河瓶颈。

李隆基的方法简单有效——三门峡不是有砥柱山吗?那把砥柱山这一段中转就可以了,为什么非要进洛水,让洛阳当粮仓然后经过三百里陆运送到潼关呢?为什么非要洛阳掐住长安的命脉呢?只把砥柱山这一段中转不就可以了嘛?

然后,大部分漕船不再进洛水,而是直接奔向砥柱山,然后在砥柱山跟前卸货。越过砥柱山十八里,然后再装船重进黄河,从黄河进渭水直达长安。

三百里洛阳到潼关的陆运,变成砥柱山那一小段十八里陆运,就这么简单,从此以后洛阳就开始不可逆的衰落了。加上安史之乱时再次沦为战场,洛阳在乱后户口更是十不存一。

其实饥荒年份也只是少数,一般只要够积贮京畿两年的粮食,能够稳定渡过灾年,皇帝也是不想到处跑的。唐朝前期皇帝由于运河不畅,长安没法囤粮,属于“月光族”,漕粮来了仅够当年吃,还没等大规模饥荒发生皇帝就先去洛阳,以防万一了。从开元后期漕粮不再绕道洛阳后,基本上皇帝在长安都能囤个够吃一两年的粮食,可以稳定渡过灾年,所以根本就不动巡幸的心思了。

至于有些网友经常断章取义说的贞元二年唐德宗对太子说:“米已至陕,吾父子得生矣!”用这次漕粮危机来证明唐朝改良运河之后长安仍然会出现饥荒,基本属于不看大背景,抠字眼抠句子叙述历史的典型了。

唐德宗一上台,就杀了唐代宗时期改良运河的功臣刘晏,然后鲁莽削藩。而且他削藩是以藩镇制藩镇,搞得关东大乱,四镇称王,两镇称帝。其中朱泚称帝,还占据了长安,导致了长达近两年奉天之难。

贞元二年漕粮艰难入陕时,虽然朱泚之乱已经被平定,但二帝四王之乱还未彻底结束。另一个称帝的李希烈是这一年才被部将所杀。李希烈割据淮西,是运河沿线的割据势力。李希烈死后,运河才重新被打通。

唐德宗二帝四王之乱原本就是安史之乱后唐朝的至暗时刻,用这段历史去说关中进不来粮,属于典型的断章取义。在全国大乱之时,淮西运河被卡,这个时候别说是迁都洛阳,就是迁都运河更东边的开封,漕粮也照样进不来。因为唐宋元明清都是“奉京师以文化,仰东南之财赋”的政权。江南身处腹地无边患之忧,是真正的生产高地,漕粮主要都是来自于东南。淮河处在中原与东南之间,淮西都称帝了,运河不是被卡,而是被断了。这时候粮食危机是因为战乱,又不是因为地形。极端型洛友经常制造这些混淆视听的说辞,搞得不少一知半解的还信以为真了。可惜懂唐史的一见着地域相关话题就躲,没人正本清源为西安说句公道话。

唐德宗时期削藩失败,关东地区小一半的国土都处于半割据状态,但唐宪宗的元和中兴削藩成功,李愬雪夜入蔡州就平定了淮西,基本降服了所有藩镇。虽然唐宪宗死后河朔藩镇又开始搞自治和世袭,但唐德宗时期关东大规模割据的状态已经不存在了,河朔藩镇也至少还尊奉唐廷。此后中唐一直比较稳定。

唐宣宗,光复河陇之后,西北漕粮需求又暴涨,唐宣宗最后一次改良漕运时还年入长安120万石。唐朝不是宋明那样动辄六七十万京师禁军的强干弱枝军力部署,唐朝京师禁军最多时也只有十几万。多数时候是十万出头,这个运额的漕粮在刘晏将漕船损耗降至接近为零的唐朝已经够用了。这种年运额也足以让长安渡过灾年。即使到了实质性丧权的唐昭宗时期,在朱温进入关中前的十几年,朝廷动不动还能在禁军折损殆尽后迅速爆兵数万乃至十万,只不过唐廷由于自己的内部制度机器老化问题已经病入膏肓,一次次迅速爆兵,一次次打水漂。

中晚唐虽然跌跌撞撞,但能熬一个半世纪,逼近东汉定都洛阳的165年和北宋的167年,难道只是运气好,在遍地是雷的雷区没踩爆吗?

说到长洛历史话题时,历史如果有主次,但好像地域平等这个政治正确要求讨论历史就不能说主次...我也已经很克制了,但极端型洛友还是觉得不满意,觉得我不能下降到他那个宣传口号和满嘴人身攻击的层次、水平和素质去响应他的观点...我只能说,我真滑不下去,不好意思了。

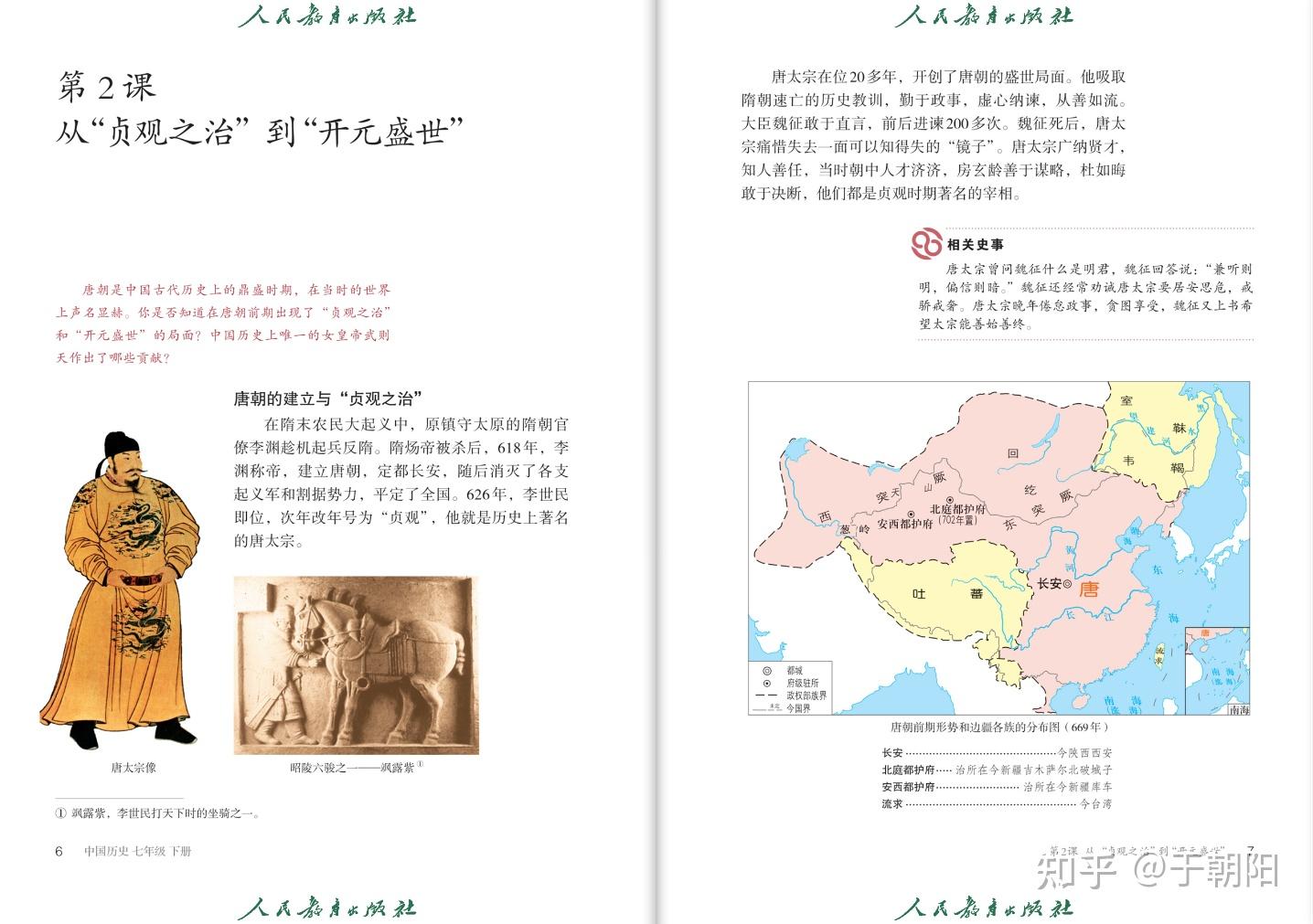

教科书,另外引一个 的国家博物馆的图:长安只是西宅,不是唐首都。我错了,你对对了。唐朝首都在洛阳,长安只是陪都。高兴就好,高兴到天荒地老。

编辑于 2023-11-30 14:10・IP 属地陕西真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

于朝阳 - 92 个点赞 👍

1、因为唐朝时洛阳人口太少了,远远少于长安,所以饥荒时期吃饭的压力没那么大。

2、唐朝建立前,长安已连续当了83年首都,几乎没有经历过战乱,比新中国建立至今的和平时期还要长。因此长安人口众多,并且出现了大量脱产人口,加剧了长安的粮食压力。

3、古代对自然灾害的抵抗能力非常差,一旦发生自然灾害,就会出现饥荒,这是普遍且不可避免的。古代各地都会经常出现饥荒。

唐朝首都在长安,皇帝正常情况下都在长安,长安饥荒时,会出现皇帝去洛阳的现象。

而当洛阳发生饥荒时,皇帝本来就在长安,对皇帝没有影响,因此洛阳饥荒的情况就会被无视。

这是典型的幸存者偏差。

4、长安作为唐朝首都,受关注度更高,灾害记录也更详尽。而洛阳的关注度低,灾害记录相对简陋,并且会被无视。

唐朝时,洛阳频发洪灾,唐代有记录的洛阳洪水在40次以上,且几乎每次都是大水灾。几乎每次洛阳发洪水都有毁城门、城桥、大量溺死民众的记载。

唐高宗到唐玄宗时期,洛阳79年里发生了18次大洪灾,平均每4年就会发生一次。

甚至有几次洛阳发洪水,都淹到皇宫里去了,连皇宫里的大多数宫人都淹死了。

(唐玄宗开元八年)暴雨,东都谷、洛溢,入西上陽宫,宫人死者十七八。

水灾比旱灾的破坏性要大得多,容易发洪水的地方,是非常不适合当首都的。

5、长安周边有4万平方公里的汾渭平原,自我产粮能力非常强,只有灾年才会依赖外运。

洛阳是山区里的一块小平地,只有1000平方公里,非常狭小,粮食严重依赖外部,更容易出现粮食安全问题。后唐定都洛阳,被饿惨了。

是岁大饥多流亡,租赋不充,道路涂潦,漕辇艰涩,东都仓廪空竭,无以给军士。租唐使孔谦日于上东门外望诸州漕运,至者随以给之。军士乏食,有雇妻鬻子者,老弱采蔬于野,百十为群,往往馁死。

帝(后唐庄宗)以军储不充,欲如汴州,谏官上言:“不如节俭以足用,自古无就食天子。”建国后,60年代吃饭最困难的时期,出现过一种很反直觉的现象,就是城里人主动返回农村老家。

因为那段饥饿时期,除了某几个特殊省份之外,其实农村吃饭的压力是要比城里小的。

原因也很简单,农村人少,人均土地相对较多,虽然吃的不好,但是比城里吃的饱。

唐高宗从长安去洛阳,其实和60年代城里人去农村,是一个道理。

很多人都以为西安和洛阳都是古都,那当首都的时间就差不多。

实际上,洛阳的定都时间绝大多数都在秦朝之前,从秦朝统一中国之后,洛阳一共就只当了300多年的首都,是四大古都里最少的。

从秦朝统一中国开始,到清朝灭亡,这2100年里,西安当了700年首都,北京当了600年首都,就连感觉定都时间不太长的南京,都当了390年首都。

而洛阳只当了320年首都,其中有260年都在西晋灭亡之前。

从313年西晋迁都长安之后,直到618年唐朝建立,这300年里,洛阳一共只当了40年首都,而长安当了170年首都。

因此,当唐朝建立前的这300年里,洛阳实际上长期都处于边缘地位,并没有得到多少发展机会。

而从535年西魏定都长安开始,到618年唐朝定都长安时,长安已经连续当了83年首都。

而且这83年里,长安,包括整个关中平原,一直是和平发展,几乎没有过什么战乱,李渊攻克长安非常迅速,很快就结束了,对长安城和关中平原基本没什么影响。

长安作为强势王朝的首都,进行了83年的连续和平建设,关中平原也几乎没有发生战乱,这在古代是一个非常长的和平时期,因此在唐朝建立时,长安已经是一个非常繁荣和成熟的城市,整个关中平原也是一样。

再经过唐朝对首都长安几十年的建设,到唐太宗时期,唐长安城的人口已经非常多了。

而洛阳在这80多年里,不但没有当过首都,在东魏西魏、北周北齐数十年的对峙中,洛阳还一直是双方军事前线,多次易手,战争不断,几乎没有什么发展空间。到了隋朝,洛阳刚缓过一口气,结果隋末又是血战洛阳。

613年杨玄感打洛阳,打了两个月。

617年李密打洛阳,打了两年。

620年李世民打洛阳,打了一年。

7年时间里,洛阳经过了3次恶战,每次都旷日持久,等到李世民攻克洛阳的时候,洛阳基本上已经被彻底打烂了。

这就直接造成了直到唐高宗时期,洛阳都还是地旷人稀,人口非常少。

《洛阳历代人口发展考索》,来学斋 唐高宗时期,升洛阳为东都,但基本上没有对洛阳进行什么投入,洛阳的人口仍然很少。

唐高宗死了8年后,武则天专门从关中移出“数十万户”,大约上百万人“以实洛阳”。

可见整个唐高宗时期,洛阳的人口都非常少,以至于武则天要大规模从关中移民,给洛阳补充人口。

(武周)天授二年七月二十四日,徙关内雍、同、秦等七州户数十万,以实洛阳。

那么这个从关中移出“数十万户”,来“以实洛阳”的效果如何呢?

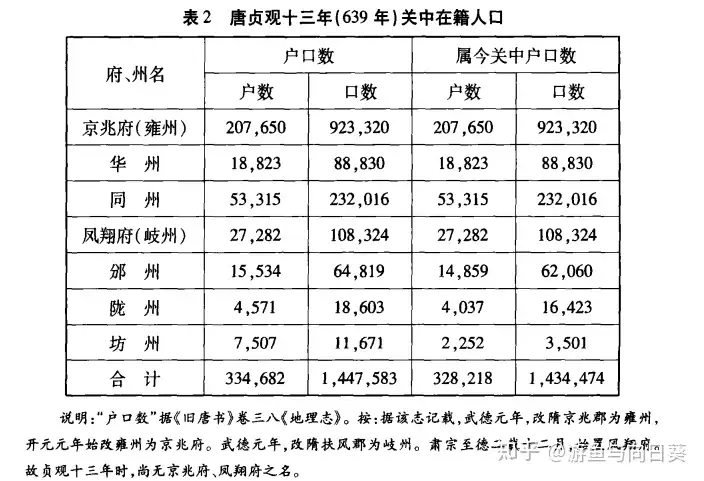

唐宪宗元和八年成书的《元和郡县志》记载,在武则天这次大移民50年后的唐玄宗开元年间,经过50年的和平发展:

长安城所在的京兆府(相当于西安市),人口36万户。

而洛阳城所在的河南府,人口12万户,只有京兆府的30%。

从关中移民上百万人到洛阳,和平发展了50年,结果河南府人口也才只有京兆府的30%,可见洛阳的人口远远少于长安。

而且唐高宗时期,洛阳的基础设施也很差,也是到了武则天时期才开始逐渐完善,直到唐玄宗时期才基本补全了洛阳的基础设施。

永昌中,遂改为神都,渐加营构,宫室、百司、市里、郛郭,于是备矣。

初,东都百司不备。武后时犹权寓他所。开元初,明皇幸洛阳,分地营建,乃备矣。宫室、百司、市里、郛郭,这些东西都是到了武则天时期才开始逐渐修建,可见唐高宗时期的洛阳还非常小。

所以,唐朝时相对长安来说,洛阳的人口很少,饥荒时吃饭的压力就没有那么大。

另外,从西魏定都长安开始,到唐高宗登基时,长安已经连续当了100多年的和平首都,人口众多,经济繁荣,需要供养大量人口。

同时,天子脚下,皇亲国戚和门阀贵族众多,造成长安存在更多的脱产人口需要供养。

并且,这些达官显贵也会大量侵吞土地,隐匿人口,在增加消耗的同时,却减少了税收。因此进一步加剧了长安的粮食负担。这些都是典型的首都病。

编辑于 2023-12-04 20:01・IP 属地广东查看全文>>

阿白 - 28 个点赞 👍

说洛阳是陪都的这种人,天天拿着现代专家的言论否认史书,

《隋书》:“大业元年,迁都洛阳”

唐朝宰相杜佑著作:长安:《通典·卷一百七十三》:“大唐初复为雍州,开元元年改为京兆府。凡周、秦、汉、晋、西魏、后周、隋,至於我唐,并为帝都。”今号西京。

洛阳:《通典·卷一百七十七》:大唐平伪郑王充,置洛州。开元元年,改为河南府。凡周、汉、魏、晋、后魏、隋,至於我唐,并为帝都。”今号东都,帝都即首都。

否则你无法解释,长安这个帝都的描述是什么属性。

你是信现代人的,还是信唐朝宰相对唐朝都城的定义?你自己选,我肯定是信人家当事人的。

《通典-卷十》:引渭水,自大兴城,即今西京城也,东至潼关。

《通典-卷一七二》:开元二十一年,分为十五道,置采访使,以检察非法:京畿、理西京城内。长安只是“西京城”,如果京城只有一个,为什么叫长安城是“西京城”?东京城在哪?很明显是洛阳。

权威史料记载,洛阳都是隋唐时期的都城。

有人拿这张不知道出处的图,说是国博的图在这混淆视听:

咱就算这张图是国博的,那有怎么样?

根据规定,全国所有博物馆,都属于国家文物局管辖:

我们看看比国博等级更高,含金量最高的国家文物局怎么说?

根据最具有含金量的百年百大考古成果报告:

隋唐洛阳城是鼎盛时期都城,是当时政治经济文化中心。

我想,整个百年考古成果的内容,不比一个小小的地图纸板有含金量?

国家文物局主办文物报:《中国文物报》2010年11月13日第11版):

“在历史价值方面,隋唐洛阳城作为帝国东都(东京),与隋大兴城、唐长安城并列为隋唐时期全国的政治、经济、文化中心,是丝绸之路的东方起点之一,是中国7~10世纪帝国时期具有国际影响的大都市之一,其遗址当属中华文明史上昌盛繁荣时期的重要物证。”链接如下:

此外还有人拿着什么河南卫视的王士祥,这些现代学者,说白了还是专家,而且王士祥是文学院的专家,还不是历史专业。

还有拿教科书的,教科书前面俩字“初中”

证明只有初中水平的人知道的历史。

另外,教科书既没有写长安是首都,更没有写洛阳是陪都,写的是东都。

南京大学历史系副教授武黎嵩:

陕西师范大学唐史专家于赓哲:

江西师范大学方志远:

甚至认为唐高宗直接就是迁都,而不是营建东都。

《唐会要》:“京洛两都,是唯帝宅”

《全唐文》唐高宗:“两都朕之两宅,来往不恒。”

儒家经典《春秋公羊传》曰:“京师者何?天子之居也。京师仅仅只是天子居所的意思,而非首都。

综上所示,无论是权威史料记载,最权威的国家文物局,历史方面的专家,教科书,等四个类别都佐证了洛阳是隋唐两代帝都(首都)

而认为洛阳是陪都的 只占了一个专家,最多只能在专家领域产生争议,其他内容都是被全方面碾压毫无争议。

西学家无非就是混淆视听 不敢直视史料,你拿出史料,他给你发专家,你也给他发专家,他给你发博物馆,你发比博物馆等级更权威的,他又跟你发教科书,反正就是左拼右拼,就是不直面回答。

编辑于 2023-12-01 16:27・IP 属地河南查看全文>>

Jin - 13 个点赞 👍

高赞都在抖机灵,这种抖机灵就是把古人当傻子,实则自愚。

古人分得清什么叫首都,什么叫行宫。

下面的三阳宫叫做行宫,而洛阳,在盛唐时期叫做两京上都。

——三阳宫去洛城一百六十里,有伊水之隔,崿阪之峻,过夏涉秋,水潦方积,道坏山险,不通转运,河广无梁,咫尺千里。扈从兵马,日费资给,连雨弥旬,即难周济。

陛下太仓、武库,并在都邑,红粟利器,蕴若山丘。奈何去宗庙之上都,安山谷之僻处?

——况两京上都,万方取则,而天子阙当阳之位,听政居便殿之中,职司其忧,岂容沉默。你见过有太庙社稷的餐厅?

唐朝皇帝从没有说过长安是主卧,洛阳是餐厅,相反人说的很明白,这是我的东宅西宅。

《唐会要》唐高宗:帝谓之曰:两都是朕东西二宅也。

《册府元龟》唐玄宗:京雒两都是惟帝宅。所以说高赞的抖机灵就很没有道理,知乎的历史区啊……

无论是当时的唐朝官方典籍,还是当下的学术研究,可以说当时的东巡西幸,本质上就是迁都。

首先看当时的史料。

中宗去其主而存其庙,盖将以备行幸迁都之置也。

高宗成蓬莱宫,充庭七十二架。武后迁都,乃省之。

中宗初复旧物,未暇详考典章,遂于洛阳创宗庙。是行迁都之制,实非建国之仪。只是说唐朝迁都之后,又迁回了西都,在两都之间东巡西幸,所以形成了独特的“两都制度。”

历代以降,建一都者多,两都者少。今国家崇东西之宅……

夫圣王建社以厚本,立庙以尊祖,所以京邑必有宗社。今国家定周、秦之两地,为东西之两宅,辟九衢而立宫阙,设百司而严拱卫,取法玄象,号为京师。既严帝宅,难虚神位,若无宗庙,何谓皇都?

今二都并建,各立神主,都洛则有洛庙,还秦则有秦庙。则是便于人而不敬其神也。这种制度在古代也是独一无二的。

很多朝代都实行多都制,但他们都是一主多陪,拿明朝举例。

明朝迁都北京之后,便不再回南京,南京的宗庙后来因故废弃,便不再重修。

然而洛阳呢?直到中晚唐后,武宗等皇帝还仍然想要东巡洛都,只是碍于藩镇,无法东出罢了。

东都太庙也要主持重建。

这在历史上可谓是独一无二,绝无仅有的。

——丁海斌

(四)移都就食期间长安的管理 皇帝就食洛阳期间,长安的政治地位相较于洛阳居于次要地位,转为陪都。在此期间,长安实行皇太子监国制度,管理常规政务工作,并令近臣、重臣辅佐。如“太宗幸洛阳,太子监国,命摄少师”;咸亨二年(671年)正月,“留皇太子弘于京监国,令侍臣戴至德、张文瓘、李敬玄等辅之。唯以阎立本、郝处俊从”;显庆四年(659年)十月,“如东都,皇太子监国”;永淳元年四月,“幸东都。皇太子京师留守,命刘仁轨、裴炎、薛元超等辅之”,这就形成了移都就食期间太子监国这一项重要的政治制度。但这项制度有时也有例外,如永淳二年(683年),“令唐昌郡王重福为京留守,刘仁轨副之。召皇太子至东都”。当然,在就食洛阳期间,虽然保证了长安行政机构的正常运转,但政治中心无疑是在东都。从看当时诏书的位次排序,便能看得出来主次之分。

——其都城已令中书门下疏理,其京城及北都各委留守,天下诸州委本道采访使及本州长官,随事决断,勿令冤系。

——其上都委中书门下疏理,京城委留守,天下诸州长官当日处理。

编辑于 2023-11-30 14:52・IP 属地河南查看全文>>

月半微 - 8 个点赞 👍

因为现在要宣传“古代都是靠天吃饭,利农基建是五千年来开天辟地头一遭”。

所以不会告诉你,开天盛世时,把汉朝灭亡后荒废的各种基础设施全部修复好后,关中还是粮食生产区,直接能出口粮食。

发布于 2023-11-30 11:58・IP 属地广东查看全文>>

遥想当年少年勇 - 4 个点赞 👍

迁都在现在都是大事。至于说四战之地等等。说的好像不是四战之地就多坚挺似的。大唐国都六陷,天子九迁,算上非唐势力,长安在唐朝是十几陷了。而北京自古就是和平之城。至于天子守国门,也就是先射箭再画靶,明朝毁就毁在这里。洛阳的优势是纵深是后勤,而且北京也在华北平原上。

编辑于 2023-11-30 12:19・IP 属地福建查看全文>>

陈圣 - 3 个点赞 👍

有些说洛阳多洪涝灾害?洛阳那地形地势就决定洪涝不可能多。

比如前几年郑州河南大暴雨大洪水,就洛阳没事。已经拍成电影的1942年华北大饥荒,洛阳还是没事。

有人拿了一堆史料证明(见下面链接),结果仔细一看,有些甚至都没有明确提到东都洛阳,只提到河南。洛阳是河南府的府城或者河南省省会没错,但不代表二者等同,河南地界更大。有些史料已明确将东都和河南并列,可见是有区分的,那么这里的河南极有可能指的是洛阳下游的河南黄河平原地区,如开封汴州一带。

材料还提到洛阳天津桥不断被冲毁,不代表全城受灾。此处正好就是皇宫到南岸的交通必经要道,但如果正是水流湍急处,那么结果只能不断修桥,不断被冲毁。

上面史料还有些是水淹洛阳的例子,我估计原因是。大家看下图隋唐洛阳城选址,隋唐洛阳选址是很奇葩的,正常来说古城都是直接把河流或者引河水来作为护城河,隋唐洛阳却是洛水从城市中心穿过(见下图),皇宫还正好在洛水边,这种选址,使城区与皇宫离洛水太近,很容易受洛水影响。饥荒的原因很多,比如蝗灾、洪灾、旱灾、地震,但上面链接史料里基本洪灾导致饥荒的记录少之又少,所以我估计洪灾对城外郊野田地影响不大。

江苏如皋 山东聊城 湖北襄阳 编辑于 2023-11-30 15:07・IP 属地福建查看全文>>

休闲 - 3 个点赞 👍

洛阳偶尔当一当餐厅还好,要是常住,漏雨的屋子怎么住?皇帝怕被淹了。

而且洛阳不止平均4年就要被淹一次,也经常发生饥荒,即使处在大运河中心也饥荒尤甚。

一、洛阳水灾

洛阳天津桥,在安史之乱前被冲毁5次,天津桥一断,洛阳南北交通断绝。有一年下了100多天的暴雨。

永隆二年,河南大水,准许百姓到江淮就食。

如意元年四月,洛水溢,坏永昌桥,漂居民四百余家。七月,洛水溢,漂居民五千余家。(洛阳一年内连发两次大洪水)

开元八年,洛阳皇宫被淹,宫人死者十之七八。

天宝十三年,洛阳两岸十九坊被淹。

一次大水几千家被淹,皇帝也怕啊。

后唐时期,洛阳大水数月不退,洛阳官民每天坐船渡洛河,天天都淹死人,(洛水泛涨,坏天津桥,以舟济渡,日有覆溺者)。后来庄宗实在看不下去了,专门发了个《以天津桥未通放朝参敕》,让官员们不要再每天坐船来上朝了,不然文武百官都淹死了朝廷就垮了……(如闻天津桥未通,往来百官,以舟船济渡,因兹倾覆)

开元盛世三十年,洛阳十年都是大雨,被淹。

水灾多,饥荒也多。水灾不止破坏的是居民财产,也阻断交通,救灾都难救。

洛阳水灾严重到什么地步呢?1935年,整个偃师县城都被洪水冲淹没了。

二、洛阳旱灾

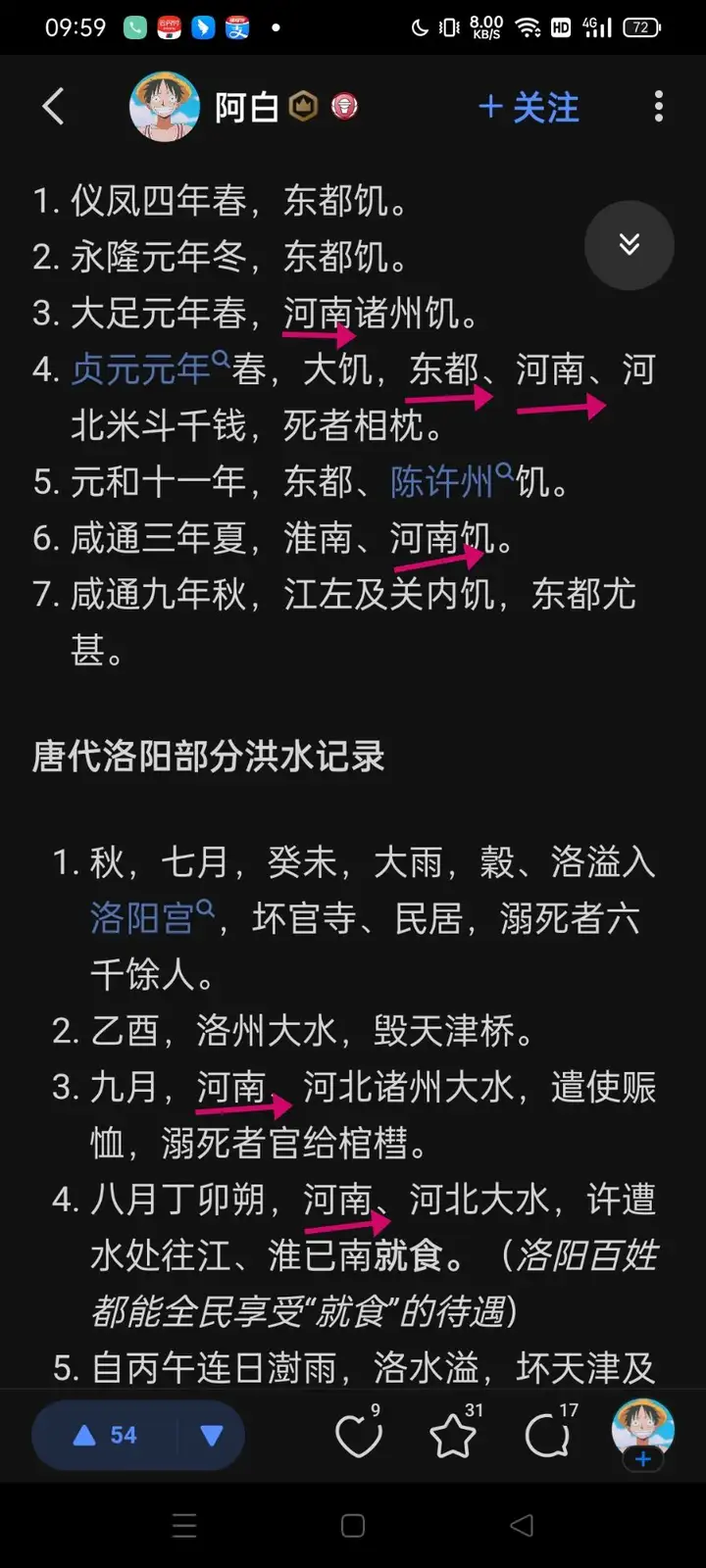

仪凤四年春,东都饥。

永隆元年冬,东都饥。

大足元年春,河南诸州饥。

贞元元年春,大饥,东都、河南、河北米斗千钱,死者相枕。

元和十一年,东都、陈许州饥。

咸通三年夏,淮南、河南饥。

咸通九年秋,江左及关内饥,东都尤甚三、唐代洛阳人口负增长

唐高宗时期,洛阳人口依旧十分稀少。武则天天授元年,徙关中数十万户到洛阳。到了天宝时期,洛阳人口竟然为24万户,人口还负增长了。

高宗时期,由于长安人口越来越多,便用长安城南一坊和旁边的半坊设立南市,以满足长安商业需要。武则天从关中迁徙数十万户到洛阳后,便以人口稀少为由把长安南市给关了。

长安四年,武则天在洛阳设立西市。第二年武则天就下台了。

开元十三年,玄宗要去泰山封禅,从长安出发,到洛阳后,就把洛阳西市给关了。

洛阳的北市南市西市三个市场加在一起也就长安一个市的面积一样大。开元盛世,洛阳可以说连长安一个市场的消费能力都达不到,玄宗于是把洛阳西市给关了,然后又从洛阳出发前往泰山。

天宝时期,玄宗又恢复了长安南市,又设立宫市,以满足宫廷需求。

洛阳为什么撑不起长安一个市场的消费?无非水灾多,要么则天迁徙到洛阳的人口跑了,要么一年一年洪水,财产人口,越来越少。

发布于 2023-12-01 13:17・IP 属地陕西查看全文>>

九朝迭建国 - 2 个点赞 👍

因为长安是西汉正都和东汉陪都,对后世的影响力太大,让隋唐的皇帝没有魄力放弃长安,总搞个两京制出来。

隋朝:

隋炀帝迁都洛阳后没有废除大兴(长安)的都城地位,最后在江都被思念家乡的关中人杀害。

如果当初把大部分大兴居民迁到洛阳,以关中人为主的禁军或许就不会那么思念家乡,毕竟隋唐大运河另一头就是家。

唐朝:

唐高宗立洛阳为东都,正式宣告唐朝两京制的建立。但是保留了长安的都城地位,此后皇帝们频繁地在两地奔波,浪费了大量财力人力和时间。

唐玄宗时期解决了向关中运粮的漕运问题,不再去洛阳,以为可以高枕无忧了。

结果粮食运输和两京制运行成本过大,耗费了国力,引发民怨,很快就爆发安史之乱,盛唐不再。

后面的皇帝仍以长安为都,没有解决根本问题,最终唐朝只能玩儿完。

一步错,步步错。

如果刘邦能够坚持主见,继续以洛阳为都。凭借周朝和汉朝都城的历史遗产,洛阳会一直是后代的都城。这就避免了国力的无谓消耗,中国历史又会是另一个局面。

编辑于 2023-11-30 12:55・IP 属地广东查看全文>>

顺风顺水 - 2 个点赞 👍

据说解放战争还在打的时候,领导们坐在一起开聊定首都的问题,主流有几个,一个是北平,也就是现在的北京,另一个主要是南京,毕竟国父曾经把南京试做大本营,并且出师北上以期望祖国统一!

然而那个时期的北平正在经历战争,多数人认为并不适合作为首都,毕竟战争的摧残大家都是知道的,而且建国后面对的第一个问题就是来自其他国家的国际压迫,也要考虑战争的可能性!

在这点上,教员总结了五千年发展的变化,有专家提出了历史兴旺论,在我国的大一统实现上,由于北方重政南方重商,文化氛围的发源地多数沿着黄河流域而兴旺,氏族之家多在北方绑团,历史上的几次统一都是由北向南,即便北伐多次也未能实现统一,历史上的统一都是由北向南才能完成祖国大一统这个事实摆在眼前是不容置疑的,况且我党在定址的时候还要考虑与前面定都是否有重复的问题,当然堪舆和风水也发挥了运用,定都北京可能面临战争威胁,但是沿海有辽宁和山东牵制,天津有束缚,战略要地需要规划到位,北面有蒙古作为缓冲,西面沿线太长,在最后一次会议上,教员一锤定音,新中国首都应运而存!

首都首先是军事要地和政治中心,地理位置举足轻重,牵一发而动全身,其次,文化底蕴需要雄厚,其次阶段存在一定会有,从全盘必须组织架构,包括下面各级行政机构的人员,人口带来的城市负载等等,这些都是一个国家存在的长期稳定因素!

所以你说洛阳,只能作为京畿战略补助,人口和地理位置并不足以担此大任!而关中,历史上也曾经过战争摧残,大治之后有大世,兴旺而来兴盛而去也是历史发展必然!

发布于 2023-11-30 12:36・IP 属地浙江真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

徐子陵 - 2 个点赞 👍

人,很难背叛自己的阶级势力。

隋唐开国时都是关陇军事集团支持建立的,你迁都洛阳,那就摆明了过河拆桥,所以杨广这么做了,也就这么死了,当然,这只是他死的主要原因之一。

李二开唐后,他和他的继任者都吸取了隋朝的教训,把洛阳作为陪都,名义上是陪都,但是,唉,皇帝时不时就过去小住一下,反复横跳,温水煮青蛙,既避免了关陇旧贵族集团完全掌控朝堂,也不至于直接把人家逼造反。

直到黄巢天街踏尽公卿骨,五代打烂中原地。后代王朝终于不用再纠结关中和关东了。

发布于 2023-11-30 12:27・IP 属地天津查看全文>>

你管我叫啥 - 2 个点赞 👍

围棋上有句话,叫金角银边草肚皮,洛阳就是那个草肚皮。

洛阳并不是一个整体区域的中心,而是一个十字路口。

作为十字路口,它的交通非常便利,但是想做首都,是很难的。

纵观历史,在洛阳建都的,大多是短命王朝,即使不去短命王朝,也会很快大权旁落地方势力崛起,最终崩溃。

原因就在于此,洛阳板块是作为关中的前出基地而出现的。

关中太小,又处在第二级阶梯上,过于闭塞了,假如要统治全国,就必须在函谷关以东有一个分基地来扩大中央的辐射面积。

洛阳便利的交通非常适合做这样的角色。

然而一旦形势有变,洛阳根本保不住,这时候就得退回关中,还可以积蓄力量重整河山?

假如连关中都保不住,最后一条路就是退入四川,但是退入四川后基本上就是死路一条了,进去就失去了争霸天下的资本,只能等对方出错才能有机会。

隋唐关中缺粮,难道洛阳就不缺吗?

洛阳的粮,也是从别的地方运过来的,只不过洛阳交通便利,又有隋唐大运河存在,粮食积蓄在此处罢了。

从洛阳到关中,陆上需要过函谷关那一路,都是山路还不好走,走水路的话要逆黄河而上,过三门峡进渭河,而这条水路到现在都不好走,所以粮食积压在了洛阳。

如果天下有变,洛阳还能有多少粮食运过来?不还是没有粮食吃吗?

发布于 2023-12-01 14:55・IP 属地陕西查看全文>>

紫川v流风 - 2 个点赞 👍

因为关中本位主义。

本质上为什么中国封建社会西北容易出大一统政权?因为在商品经济没有发展起来之前,粮、兵、马西北都占有一定优势。

但是西北政权成立以后就面对一个很麻烦的问题,怎么应对东部中国的广大人口和面积。

所以有了洛阳这个地方,以洛阳为中心的崤函地区,也就是灵宝到荥阳这一代建立起来就是为了防备东方、镇压东方的。

无论是秦汉还是隋唐,如果有长安大概率不会迁都洛阳,而至于为什么迁都洛阳,那是因为家没了只能到洛阳来。所以还是那就话,不是因为迁都洛阳而朝代衰败,而是朝代衰败,长安完了或者实在是镇压不住东方了才迁都洛阳,北魏和武周除外。

所以唐一百多年来洛阳是因为交通便利,离开是因为不太放心。而后面不来是因为洛阳被几轮战火毁了,而且藩镇已经在洛阳边上了,哪儿都不安全,就在长安呆着吧。

发布于 2023-12-02 13:13・IP 属地河南查看全文>>

蒙头读书 - 2 个点赞 👍

先审题:

整个隋唐100多年的时间里,关中动不动就饥荒乏粮,就食洛阳,来回往反,为何不直接迁都洛阳?

我们先从所谓的关中“饥荒乏粮”开始讨论,这里首先要说明的一点是,关中并非始终是饥馑之地,这里对粮食的需求量是一个与唐代人口增长、经济发展、政府组织扩张密切关联的过程。而对“乏粮”问题的解决也是一个反复解决,反复出现的问题。[1]

唐都长安,而关中号称沃野,然其土地狭,所出不足以给京师、备水旱,故常转漕东南之粟。高祖、太宗之时,用物有节而易赡,水陆漕运,岁不过二十万石, 故漕事简。自高宗已后,岁益增多,而功利繁兴,民亦罹其弊矣。 ——《新唐书·食货志》

由此可见,关中在唐初虽然尚且“所出不足以给京师、备水旱”,但凭借简单的漕运,每年仅需一二万石米仍可自足,对外在供给依赖较小,并不一定需要做出就食洛阳的选择,但随着上述因素的发展,情况很快就改变了。

随着和平的到来,社会的长期稳定,政府在经济政策上的持续鼓励,历经隋唐易代而锐减的人口引来了一个快速发展的时期。[2]

薛平拴《隋唐五代时期关中地区人口的兴衰演变》 今畿内数州,实惟邦本,地狭人稠,耕植不博,菽粟虽贱,储蓄未多,特宜优矜,令得休息。——《旧唐书·李季辅传》

本条可见,在贞观年间,随着经济生产的恢复,就已经出现了人口的日益增多和土地生产力损耗的问题,关中面临着越来越大的人口压力。而到天宝后,人口数量达到巅峰,其粮食生产能力更是远远不能仅靠自足了。

贞观六年,大省内官,凡文武定员,六百四十有三而已。(贞观)

今内外文武官一品以下,九品以上,一万三千四百六十五员。 (显庆)

大唐一万八千八百五员。内官二千六百二十一,外郡县官一万六千一百八十五。 (开元) ——《通典》除去人口方面的大大增长,政府组织的快速扩张也是问题的一环,其主要表现为官员数量及连带而来的俸禄开支的扩张。显庆年间的官员数量虽在计算上包含了中下级官员,但高级官员的激增也是不可否认的,而到开元年间,这一数量达到顶峰。我们可以很容易的理解这支庞大的官僚队伍对粮食供给造成的压力。

唐时,全倚之江淮之粟。唐太宗以前,府兵之制未坏。有征行便出兵行兵,不征行,各自归散于四野,未尽仰给大农。所以唐高祖、太宗运粟于关中不过十万。后来明皇府兵之法渐坏,兵渐渐多,所以漕粟自此多。且唐自明皇以后,府兵之法已坏,是故用粟乃多。 ——《《历代制度详说》》

再除去政府组织的扩张,军队由府兵制逐渐崩坏而最终让位于募兵制也是问题的另一环。原先在府兵制下,军队兵农一体,食粮自备,军队给养不用政府操心,而在募兵制下军队给养的压力则转到了政府的身上,政府必须为此再大大支出一笔经费。这使得驻兵众多的关中地区自然再次负担了更大的粮食供给的压力。

往者贞观、永徽之际,禄廪数少,每年转运,不过一二十万石,所用便足,以此车驾久得安居。今升平日久,国用渐广,每年陕洛漕运,数倍于前,支犹不给。陛下数幸东都,以就贮积,为国大计,不惮劬劳,皆为忧人而行,岂是故欲来往。——《通典》

在如次种种压力之下,关中粮食不能自给,必要更多的仰仗外界输运,而哪里有大量的粮食可供关中用度?那必然是此时富庶的江淮之地,而为了完成这一任务,则又必须涉及到运河的问题,而此时运河是怎样的呢?

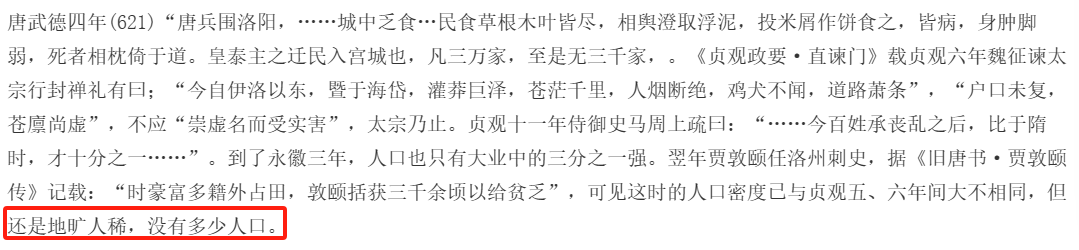

全汉昇《唐宋帝国与运河》 我们从图中可以详实的看到,长安在运输线上属于最末尾的一节,江淮之地的供给想到达这里是极其困难的。尤其是其中经过三门砥柱的洛阳陕州一线,其险滩极为凶险,船只经此常有颠覆之虞。为此在无法解决三门砥柱危险性的情况下,最稳妥的办法莫过于让供给从洛阳上岸,再经陆路运抵陕州,之后在陕州太原仓、渭河永丰仓、长安太仓间再经过一番波折最后才能到达长安。

运输之路如此艰难,每年真正能运抵长安的给养自然不多,高祖、太宗之时尚能自足,但自高宗之后财政支出,粮食压力日益增大,如此一条不稳定的运输线自然无法再充分保障关中的粮食安全,也就有了在特殊情况下就食洛阳的情况。就史实的例子而言,这个回答下一些答主已经讲了很多,这里就没再枚举。

陈寅恪在隋唐制度渊源略论稿中也对此有一番精辟的总结:

夫帝王之由长安迁居洛阳,除别有政治及娱乐等原因,如隋炀帝、武则天等兹不论外,其中尚有一主因为本章所欲论者,即经济供给之原因是也。盖关中之地农产物虽号丰饶,其实不能充分供给帝王、宫卫、百官俸食之需,而其地水陆交通不甚便利,运转米谷亦颇困难,故自隋、唐以降,关中之地若值天灾,农产品不足以供给长安帝王、宫卫及百官俸食之需时,则帝王往往移幸洛阳,俟关中农产丰收,然后复还长安。

在尝试简单回答了为什么会有就食洛阳的情况出现之后,我们接着就可以进一步的来回答 ”为什么不直接迁都洛阳“ 这个问题。

然洛邑自古之都,王畿之内,天地之所合,阴阳之所和。 控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等。——《隋书·帝纪》

开皇三年,朝廷以京师仓廪尚虚,议为水旱之备,于是诏于蒲、陕、虢、熊、 伊、洛、郑、怀、邵、卫、汴、许、汝等水次十三州,置募运米丁。又于卫州置黎 阳仓,洛州置河阳仓,陕州置常平仓,华州置广通仓,转相灌注。漕关东及汾、晋之粟,以给京师。 ——《隋书·食货志》

此都中兹宇宙,通赋贡于四方。……岂得宅帝之乡,独称都于四塞?来王之邑,匪建国于三川?宜改洛阳宫为东都。 ——《建东都诏》就上述原因来看,就食洛阳的主要原因始终都是经济问题,洛阳作为北方重要的交通枢纽,运河漕运极便,同时自然条件优越、物产丰富,而且具有前朝打造的良好的仓储、水道基础可以直接使用,通过就食洛阳可以暂时转移关中对庞大官僚队伍的供养压力,从而维系关中的粮食供给和需求的稳定。单纯从经济来看,定都洛阳无疑是极好的选择...但不要忘记,隋唐之际的经济中心南移趋势已经在逐渐发展,此时南方地区已经在经济上日益领先于北方,如果单纯考虑经济因素,直接在南方定都岂不是更好吗?这种推断当然是荒谬的,但如果只限于说明在这里起作用的不止于于经济作用,那已经足够了。

作为都城,对其选择起决定作用的始终是政治和军事原因,其必须具有政治重心和军事重心的地位,如果其同时成为经济中心自然最好,但如果无法保证,那也不能因噎废食而放弃首要的政治和军事因素,这一点在当时政治军事重心与经济重心逐渐分离而呈南北互立之势的隋唐之际最为明显。

而政治重心和军事中心又是由什么决定的呢?其取决于统治者的政治根基、当时的社会文化认同、利于长守的地理条件、所处时代之国防形势等等,经济因素固然也需要考虑进去,总不是首要考虑的。

就统治根基而言,关陇统治集团的“关中本位”政策发挥着重要的影响,陈寅恪已经详尽说明。隋唐之统治阶级以关陇之政治资源起家,为充分发挥其政治力量,维持政治稳定,那这里势必是要牢牢掌控的。如果远离于此,那么政治根基的动摇是不可避免的。举一例反证,武则天在位时期久居洛阳,真正待在长安的时间则仅有两年,其中为了避免被关陇集团施加影响,而逐渐驱离关陇集团掌握权力占了其中很大一部分原因,而这最终也成为了关中本位政策崩坏的开始。[3]

融合其所割据关陇区域内之鲜卑六镇民族, 及其他胡汉土著之人为一不可分离之集团,匪独物质上应处同一利害之环境,即精神上亦必具同出一渊源之信仰,同受一文化之熏习,始能内安反 侧,外御强邻。而精神文化方面尤为融合复杂民族之要道。

则知有唐一代三百年间其统治阶级之变迁升降,即是宇文泰“关中本位政策”所鸠合集团之兴衰及其分化。盖宇文泰当日融冶关陇胡汉民族之有武力才智者,以创霸业;而隋、唐继其遗产,又扩充之。其皇室及佐命功臣大都西魏以来此关陇集团中人物,所谓八大柱国家即其代表也。 —— 《唐代政治史述论稿》而在地理、国防方面,关中仍然有不可替代的位置。

留侯曰:“雒阳虽有此固,其中小。不过数百里,田地薄,四面受敌,此非用武之国也。夫关中 左殽函 ,右院蜀 ,沃野千里 ,南有巴萄之饶 ,北有胡苑之利 ,阻三面而守,独以一面东制诸侯。诸侯安定,河渭漕輓天下,西给京师;诸侯有变 ,顺流而下 ,足以委输。此所谓金城千里 , 天府之国也 ,刘敬说是也。’ ——《史记·留侯世家》

早在汉初,关中与洛阳的地理形势就已经得到了认识,本题目下有答主也引用了《河南方舆纪要序》中的”当取天下之日,河南有所必争。及天下既定,而守在河南,则岌岌焉有必亡之势矣。“ 同样十分在理。这些例子都很能说明洛阳与关中相比而言在军事地理上的劣势。更有隋炀帝的前车之鉴历历在目,统治者自然不会做出迁都洛阳的决定。

李唐承袭宇文泰“关中本位政策”,全国重心本在西北一隅,而吐蕃盛强延及二百年之久。故当唐代中国极盛之时,已不能不于东北方面采维持现状之消极政略(见下论高丽事节),而竭全国之武力财力积极进取,以开拓西方边境,统治中央亚细亚,借保关陇之安全为国策也。—— 《唐代政治史述论稿》

而唐代国防之形势处于一种什么样的情势呢?陈寅恪亦由此分析过。唐代面临的威胁和军队的主要战线主要维持在西北方向,国家之军事布防工作亦以西北为重。由此而形成的便是一种相互作用的过程,河西、陇右与朔方一带形成军镇重心,而从巩固京畿和制衡军镇的作用出发,关中的地位亦越发重要,反之亦然。[4]

而到玄宗提拔裴耀卿改革漕运,施行转搬法,从而解决了之前运输线中的一些困难,改善了航运效率,从而使得关中粮食供给大量增加,解决了一直以来关中的经济隐患,自然就不用再去考虑东迁的事宜了。

自是关中蓄积羡溢,车驾不复幸东都矣。——《资治通鉴》

参考

发布于 2023-12-03 00:01・IP 属地广东查看全文>>

游鱼与向日葵 - 1 个点赞 👍

第一,隋37年+唐289年共计326年

第二,隋唐皇室都要依靠关陇集团

第三,迁都国之大事不可随心所欲

第四,关中便于开拓管理西域诸国

第五,关中便于巩固草原压制吐蕃

第六,裴耀卿等人改善了漕运能力

第七,安史后关东地区实控力下降

所以唐廷为什么还要迁都?

——

以下为该提问的优秀模板展示,仅供参考

编辑于 2023-11-30 14:57・IP 属地陕西

编辑于 2023-11-30 14:57・IP 属地陕西查看全文>>

上弦月上雪无垠 - 1 个点赞 👍

公元709年,关中爆发饥荒,粮食价格上涨到百钱一斗,不但老百姓饿的受不了,便是上层社会也觉得亚历山大。于是,群臣上奏,请求皇帝移驾东都洛阳。然而,唐中宗却死活不愿意。

为啥?据说是因为他老婆韦皇后是个恋家的宅女,不愿意跑那么远的路,于是让巫师造了个谣,说今年往东走不吉利。中宗信以为真。

但大臣仍一股脑建议他去洛阳,中宗很是恼怒,于是讲出了一句颇有名的话:“岂有逐粮天子邪?”

这话说起来很硬气,但由此也可知中宗本人的历史水平。在此之前,唐太宗、唐高宗就曾经多次因为关中闹饥荒而跑去洛阳就食,高宗本人更是死在了最后一次的洛阳行中。

但在病危之际,高宗犹念兹在兹的便是回到长安:“若天地神灵延吾一两月之寿,得还长安,死亦何恨!”

中宗之后,唐玄宗也多次上演逐粮戏码,之后的德宗时期,长安再次出现大饥荒,这次情形更加严重。许多禁军士兵因为缺粮甚至开始上街乞讨,眼瞅着兵变随时可能上演。当地方上的粮食终于抵达京师时,唐德宗长期紧绷的心弦才得以释放,一时情绪激动地小跑到东宫,对太子脱口而出道:“米已至陕,吾父子得剩矣。”满满地劫后余生的庆幸感。

其实不止唐代如此,早在隋朝之时,关中粮食已然成为一个老大难。隋文帝在开皇四年、十四年两次因为粮食问题而前往洛阳就食。隋炀帝即位后,干的第一件大事就是大规模营建东都洛阳,为的是一旦遇到关中饥荒,整个官僚机构便可以直接迁移到洛阳,以缓解关中的粮食压力。

然而,我们不禁要问,为什么隋唐的皇帝(武则天的情况暂且不论)不干脆“釜底抽薪”,直接将首都迁往洛阳呢?老是整这种“长安——洛阳”两地游不嫌太麻烦了吗?

答案或许在于隋唐的立国根基——府兵制。

府兵制缘起于西魏的宇文泰。六镇起义后,北魏政权旁落,先是镇压叛乱的尔朱荣强势崛起,但不久便迅速覆灭,伴随着尔朱氏之亡,北魏分为东西两魏,其中,东魏由高欢掌权,西魏则是宇文泰称霸。

公元543年,西魏与东魏在洛阳北部的邙山爆发大战,结果宇文泰遭遇到前所未有的惨败,原有的以六镇北族兵为主的军队损失惨重。于是,宇文泰不得不团结一切可以团结的力量,扎根本土的关陇豪右集团便是他主要的争取对象。

史书记载是,“广募关陇豪右,以赠军旅”。到公元550年左右,宇文泰便完成了二十四军的编制,府兵制度自此诞生。

靠着府兵制,本身人口、经济实力远落后于高氏政权的宇文氏,愣是在邙山惨败后短短的三十多年间,迅速灭亡了北齐,统一了北方。

府兵制为何有这么神奇的威力?

这其实有些类似秦朝。商鞅变法后,秦国实行耕战立国之策,在战争中取得军功成为发家致富走上人生巅峰的不二法门,于是,秦国人人皆是虎狼,军队的作战能力非其他诸侯国可以比拟。

府兵制度是同样的道理,通过严格而清晰的奖赏制度,让士兵与政权成为利益共同体,军队战斗力自然大大提升。

另一方面,府兵制是一种兵农合一的制度,国家从农民中挑选家庭殷实、体格强健的人充当士兵,不给他们提供薪水,外出作战时所需的粮食、衣物、兵器等都需自备,国家只提供一些重型的军械。

如此,士兵虽多,但国家的负担并不太重。

与此同时,一般的农民则免去了服兵役的责任,于是也不会耽误老百姓的耕作,避免了全民征兵制的危害,即便打仗,国家的经济也可以得到正常的发展。

既然有这么多优点,很多人不免会生出疑问,为什么这种制度在唐代之后便绝迹了?

道理在于,府兵制诞生在乱世,其能够落实很大程度上取决于人们的自愿性,国家只是以利诱之而非强行摊派,它与后来明代的卫所制在制度起源上并不相同。而这种自愿性存在的前提,则是均田制与土地公有制。

因为只有国家实际控制着大量的土地,才可以将这些国有土地奖赏给那些有功的士兵,进而才会有人自愿去当兵以出人头地。同时只有士兵本身拥有一定量的土地,他们才有能力自带装备去打仗。

虽然都说“普天之下莫非王土”,但在历朝历代,土地兼并都是一个大问题,而土地的兼并意味着国家丧失了实际的掌控。这种兼并一方面是因为特权阶级的存在,另一方面则是经济发展的自然结果,即小农经济本身的脆弱性所导致的必然结局。

而中国之所以一直存在治乱循环的怪圈,正如《三国演义》里著名台词所说的:“话说天下大势,合久必分,分久必合”,原因就在于随着国家和平日久,土地兼并越来越激烈,贫富差距进而扩大,直到某一个临界点后,农民起义爆发,旧有的政权以及依附于其上的特权阶级被摧毁,新生的政权得以掌握国家大部分资源,进而能够重新分配,以照顾到更多的老百姓,从而实现耕者有其田的景象,国家由此进入新一轮的稳定期。

在隋朝及唐的前期,山东、河北一带,经过魏、齐一两百年的发展,地主经济较为发达,实际上由国家掌控的土地并不多,而这些地区因为是新近依附之地,出于稳定的考虑,隋朝统治者不会进行强硬的土地改革,故而北周及隋在这些地区进行的所谓授田,大抵上只能是一种形式。

而长江以南的地区,在陈朝灭亡之后,隋朝似乎连均田制度也没有推行。

与之相对,关陇地区自东汉以来就长期处在战乱之中,地主经济与地方势力并不发达,根本无法与国家力量相抗衡,故而土地很大程度上掌握在国家手中,均田制度也能相对稳定地维持下来。

简而言之,虽然府兵制是国家层面的政策,但真正能够实行的区域也不过关陇以及河东地区。故而,我们看到隋唐的府兵制有着明显的地理之别。

隋朝府兵来源史料有缺,但唐承隋制,可以由唐朝的情况来一以贯之。根据《新唐书》的记载,唐代全国折冲府共有566处,其中关中、陇右、河东三处加起来共有443处,占了四分之三还多。显然,关中及周边地区是府兵的主要来源。

国以兵立,既然隋唐以府兵制立国,而府兵制又严重依赖于关陇地区,那么也就不怪乎隋唐的皇帝宁愿做个逐粮天子,也不愿意放弃关中地区而冒然迁都了。

发布于 2023-11-30 18:25・IP 属地河北查看全文>>

瑞克 - 1 个点赞 👍

洛口仓的粮食也是通过大运河千里迢迢从淮南、河北运来的啊。

如果朝廷光为了吃饭而迁都,干嘛不直接迁都扬州、魏州?去洛阳就食,就是因为洛阳离关中近,等关中粮仓储备充足后,朝廷机构方便迁回长安。

发布于 2023-11-30 19:37・IP 属地四川查看全文>>

前田左卫门利家 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

双笑生 - 1 个点赞 👍

除了洛阳的战略地位不适合定都外,也因为洛阳饥荒多、自然条件差、土地承载能力弱,只不过没人在意罢了。关中的条件支持了西安从秦朝开始就至今一直位于大城市之列,但洛阳从北宋灭亡至今900年,一直都只是一个半大不大的中小城市,说明先天条件是比较差的。

第一,洛阳灾荒多

在中国古代饥荒其实很常见,即使是粮食产区,河北、河南、淮南、剑南这些地方,也一样会发生饥荒。但是首都往往是被高度关注,所以记载也最详细。即使如此,洛阳发生饥荒的频率也是较高的。新唐书上东都饥、河南饥一共8次,即使是唐高宗时期也有两次。洛吹特别喜欢说的贞元二年唐德宗“米已至陕,吾父子得生矣”,说这一年兵民率皆瘦黑。然而前一年洛阳饥荒就不只是“瘦黑”而已了,史书记载“贞元元年春,大饥,东都、河南、河北米斗千钱,死者相枕”。严重吧?但是没人在乎罢了。

这件事发生的贞元初,长达一年的建中之乱刚刚结束,本来也不是正常年景。建中之乱一个重要的背景是盘踞在淮西的李希烈反叛,在建中四年冬占据了汴州,一直到贞元二年初汴州才收复。汴州是运河的重要节点,这次叛乱导致运河失灵。这件事被记下来的要传达出的信息也在于收复汴州、运河复通,跟洛阳不洛阳的没什么关系。汴州没收复,就算在洛阳,粮食还是运不上来。洛阳都死者相枕了,政府过去只能更糟,还是在关中“瘦黑”一点强些。

这个故事还有一个背景,就是“米已至陕”,而不是至洛。为什么?原因是这一年二月,“自集津至三门,凿山开车道十八里,以避底柱之险”。所以粮食可以直接运到底柱,然后走十八里陆路,再运上长安。这个时候有没有洛阳也问题不大。

除了饥荒多,洛阳水灾极多,动不动就坏千余家、溺死千百人,甚至连宫中都不能幸免。

例如贞观十一年七月谷水溢入洛阳宫,深四尺,坏左掖门,毁官寺十九,洛水漂六百馀家。永徽六年,洛州大水,毁天津桥。永淳元年五月洛水溢,坏天津桥及中桥,漂居民千馀家。如意元年四月,洛水溢,坏永昌桥,漂居民四百馀家。七月,洛水溢,漂居民五千馀家。圣历二年七月神都大雨,洛水坏天津桥。神龙元年七月洛水溢,坏民居二千馀家。二年四月洛水坏天津桥,溺死数百人。开元四年七月洛水溢,沉舟数百艘。五年六月瀍水溢,溺死者千馀。开元八年六月谷、洛溢,入西上阳宫,宫人死者十七八。十年五月辛酉,伊水溢,毁东都城东南隅,平地深六尺。十五年五月,洛水溢,入鄜城,平地丈馀,死者无算,十八年六月壬午,东都瀍水溺扬、楚等州租船,洛水坏天津、永济二桥及民居千馀家。二十九年七月,伊、洛及支川皆溢,害稼,毁天津桥及东西漕、上阳宫仗舍,溺死千馀人。天宝十三载九月,东都瀍、洛溢,坏十九坊。广德二年五月,东都大雨,洛水溢,漂二十馀坊;咸通四年闰六月,东都暴水,自龙门毁定鼎、长夏等门,漂溺居人。六年六月,东都大水,漂坏十二坊,溺死者甚众。

第二,洛阳土地贫瘠,承载能力弱

洛阳山地多、平原少、土地贫瘠,人口承载能力也比较差。

沿着陇海铁路自宝鸡到徐州,唯一一片丘陵山区就是洛阳附近。图上的红圈处是洛阳盆地,是黄河南岸一大片山地丘陵中间的一个山间小盆地,面积仅有1000多平方公里。这个盆地的面积只有中国第四大平原——关中平原的2.8%,可以说相当逼仄了。

也是因为基本上是山区,唐代的河南府人口密度是比较低的。据新唐书地理志,天宝时期的洛阳的府级行政区河南府,一共辖县20,总户数19.4万,平均每县9700户。考虑到东都城人口比其他县要多,其他县的平均户数会更低。等到元和时期,虽然安史之乱已经平定了半个世纪,但河南府平均每县还是不足2000户,这反映出唐代洛阳极差的人口承载能力。

与此相比,无论是附近的汴州1.8万户、曹州1.67万户,还是成都的1.6万户,都比洛阳高不少。京兆府也是典型的高密度平原地区州府,即使有大量的军队、皇室、僧尼人口不纳入统计,平均每县人口也达到了1.8万户,元和时期甚至达到了每县2.12万户,是全国人口密度最高的地方之一。

第三,洛阳交通条件比较普通

隋唐时期,洛阳是作为首都的外港存在的,犹如天津之于北京。长安是土地肥沃、空间宽阔、四周险固、物产丰富的地方,做首都诸美皆备,唯一的弱势在于,军事上的险固的同时,也妨碍了和东部的交通。洛阳作为潼关以外的一个堡垒,就承担了首都水运港口的功能。隋唐很长一段时期,东部物资通过大运河运到洛阳,再运往长安。

然而洛阳的这一点优势只是相对的,高度依赖长安对它的需要。

从这张图上可以看到,洛阳位于关中、中原、山西、南襄盆地的中间,这就是为什么以前会被叫做“天下之中”的原因。这一方面是一个优势,但另一方面也高度依赖于周围四个板块的均衡。洛阳历史上最辉煌的时候也是长安做首都的时候,关中强大的力量把中国的经济重心拉得偏西,隋唐大运河经过洛阳,本身也是为了关中服务的。当首都迁走以后,大运河不仅不必经过洛阳,连开封都不必经过了。新的南北经济带沿新的大运河形成,西安依托腹地较广的关中平原尚维持了一方诸侯的地位,但洛阳因为丧失了对关中的价值,就变成寂寂无闻的小城了。

第四,洛阳自然条件差

虽然如今的洛阳市喜欢用橡胶坝在洛河、伊河之中拦造人工水库,以营造水面的假象,但洛阳本身是一个缺水的地方。如下图,洛阳是黄土高原余波的一部分,周边传统村落里还有不少窑洞。

虽然中国整个北方水资源都不丰富,但由于华西秋雨带存在的原因,关中平原是比洛阳盆地降水量更高、水资源更丰富的地方。

根据中国水利资源的记录,西安9983平方公里的土地多年平均水资源总量为23.47亿立方米,平均每平方公里23.5万立方米。洛阳15229平方公里的土地多年平均水资源总量是26.53亿立方米,平均每平方公里17万立方米,比西安少了17%。

近年来关中水资源越来越丰富的同时,洛阳却变得越来越干旱。例如2020年,西安水资源总量26.78亿立方米,平均每平方公里26.8万立方米;洛阳却只有20.4亿立方米(洛阳市水资源公报),平均每平方公里13.6万立方米,只有西安的一半。

综上所述,和长安相比,洛阳土地贫瘠、气候干旱、承载能力较弱、饥荒多,而且形胜差、军事战略地位差,并不适合替代长安做首都。虽然洛阳作为弥补长安的交通劣势存在的,但如果首都不在长安,大可以选择其他交通条件更好、军事战略地位更高、自然条件不像洛阳这么差的地方。

编辑于 2023-12-01 09:15・IP 属地加拿大查看全文>>

安邑生 - 1 个点赞 👍

以隋唐的农业生产力和运输技术,相较于长安的人口,你把首都放哪都不够吃。虽然转运到长安逆流而上的漕运成本过于庞大,但是以当时的版图来说,这大个临时大食堂绝是取代不了关中的战略位置。

编辑于 2023-12-01 13:34・IP 属地陕西查看全文>>

落坨翔子沉罐稀 - 1 个点赞 👍

洛阳人答一下,原因很简单,隋唐都是关中本位的政权,不把崤山以东的人当自己人。请看李世民的真心话:

上尝语及关中,山东人,意有同异。殿中侍御史义丰张行成跪奏曰:“天子以四海为家,不当有东西之异;恐示人以隘。”上善其言,厚赐之。

李世民的话很有代表性,隋唐时期东西对立的情绪十分严重,哪怕李世民是在洛阳开的秦王府,称帝后依然抱着东西不同的看法,自己作为皇帝把真心话说了出来,还要被臣子纠正。为什么李世民要赏赐臣子呢,因为作为皇帝,这样明显的歧视山东人是不妥的。这样的心态可以解释所有与长安和洛阳对比的问题,即关中需要运河运粮食,但运河修不到长安,所以需要一个据点转运粮食,洛阳就是这个据点,这样东西对立的心态也解释了隋唐为什么营造洛阳,但却处处比不过长安。关中本位王朝不把山东人当自己人,只是需要洛阳去承担工具人的角色去运粮食,一个工具人是做不了首都的。

感谢史官如实的记录了李世民的言行,让后人看到了关中统治者内心的真实想法。

发布于 2023-12-01 18:00・IP 属地河南查看全文>>

feather - 1 个点赞 👍

唐朝“移都就食”不光光是吃饭吃完就走,题目也很明白的写出“隋唐100多年”,安史之乱后的中晚唐,已无力支撑两都,更不用提耗费大量金钱重建东都,随着漕运完善,隋唐大运河的粮可以通过小河运到长安,也就没有必要再来回往返。

隋唐有没有迁都洛阳?

有,如隋炀帝迁都洛阳

大业元年(605年)三月丁未,隋炀帝迁都洛阳,命杨素、杨达、将作大匠宇文恺营建东京

大业二年(606年),春正月,东京洛阳建成,“制造颇穷奢丽,前代都邑莫之比焉”。

大业二年(606年)冬至,隋炀帝开创我国历史上首次万国来朝

大业六年(公元610年)上元节,隋炀帝召集各国君王到洛阳,于端门街盛陈百戏,通宵达旦,端门灯火照耀天地,终月而罢,所费巨万。元宵节赏灯习俗由此产生。唐太宗想重建洛阳宫(他自己烧的五凤楼,说人家太奢侈就烧了),

贞观三年(629年),唐太宗欲重修洛阳宫殿,被戴胄以“户口单弱、帑藏空虚”为由劝止;

唐高宗正式设立东都

显庆二年(657年),唐高宗颁布《建东都诏》,称“二京之盛,其来自昔。此都中兹宇宙,通赋贡於四方,交乎风雨,均朝宗於万国。”于是“改洛阳宫为东都,我名今而改后,式表宸居。”

弘道元年(683年),唐高宗病逝于东都紫微城贞观殿。下面就是武则天时期了(注意,武周属于唐史)

光宅元年(684年),皇太后武则天临朝称制,改洛阳“东都”为“神都”,又将紫微城号为“太初宫”。

天授元年(690年)九月九日,武则天于洛阳紫微城则天门登基称帝,改唐为周,定都神都。

神龙元年(705年)正月丙午,武则天还政李唐,唐中宗李显即位于紫微城通天宫。唐玄宗开元盛世二十年间往返长安洛阳十次

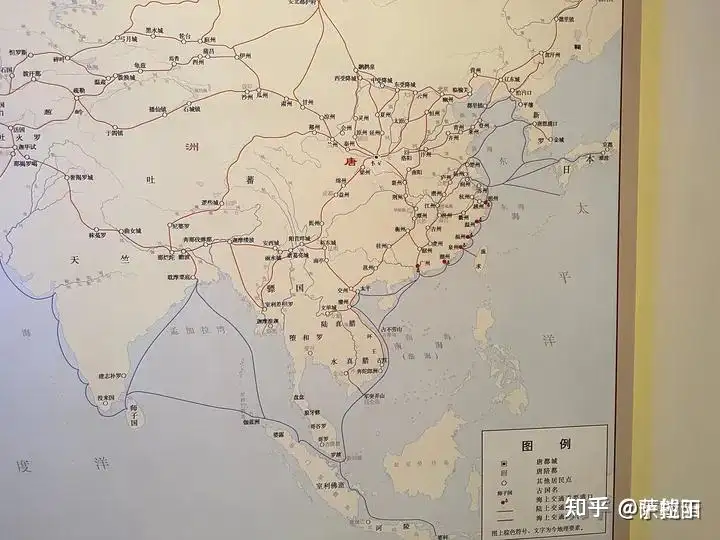

开元五年(717年),唐玄宗于洛阳应天门接见日本第八次遣唐使。玄宗认为“三秦九洛,咸曰帝京”,故多居东都接见万国来使,并形成“三年一上计,万国趋河洛”的朝贡惯例。

天宝元年(742年),改东都为东京。安史之乱后,上接回答开头

所以,在盛唐那种情况下,皇帝去哪儿都带着一堆大臣妃子,去洛阳,长安设留守,去长安,洛阳设留守,不存在要迁都到谁,连移都就食的说法也是皇帝在哪儿,都就在哪儿,前提是皇帝在的那个地方本身就有都,就有相关单位,这才能他在哪儿,都就在哪儿

发布于 2023-12-01 17:45・IP 属地广西查看全文>>

傻乎乎 - 1 个点赞 👍

动不动就饥荒乏粮,说明啥?

连基本的生存都不能保证,说明根本不适合做首都了。

唐高宗、武则天不是直接迁都定都洛阳吗?武则天如果解决问题继承人问题,那还有后来的唐?

唐玄宗当然是没有迁都,为啥呢?

“后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身”,哪有功夫迁都?再说,培养了一个安禄山坐大,结果不仅伤了贵妃的奶,而且革了自己的命。

再往后割据得大唐风雨飘摇,关外藩镇太厉害,那敢出长安?

发布于 2023-12-01 23:48・IP 属地河南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

长钾 - 1 个点赞 👍

自唐高宗——武周时期不就是迁都洛阳了吗?

唐玄宗即位后又迁回去了,当然整个开元时期唐玄宗经常呆在洛阳。天宝开始才定居长安。

安史之乱后,唐朝皇帝不再居住在洛阳,主要是洛阳离河朔三镇太近了,怕河北来的反贼太容易攻进京城。

发布于 2023-12-03 09:19・IP 属地加拿大查看全文>>

Bilge Qaghan - 0 个点赞 👍

撒缪尔·理查逊的书信体小说《帕美拉》和《克拉丽莎》。

他注意分析人物的感情和心理,在结构上又突破了流浪汉小说以主人公经历来串连多种事件的传统手法,而集中描写一个完整的事件。

这些都显示了小说发展的新的趋向。

发布于 2023-11-30 12:34・IP 属地北京查看全文>>

流光容易把人抛 - 0 个点赞 👍

洛阳在北魏末年至隋朝初年的一段时间里是一直战争前线,尔朱家屠过洛阳,高欢与宇文泰也曾多次在洛阳周边的邙山金墉一带大战,人口流失经济破坏严重,直到杨广重建洛阳才逐步恢复。

洛阳西有崤函,东有虎牢,北有王屋,南有伏牛,是东西陆路交通要道以及南北水路漕运枢纽,可以便利的从别的地方运粮过来。但洛阳周围没有大平原本身是不产粮的,如果陷入军事冲突中相当于即进入了保险箱也陷入了死胡同。

编辑于 2023-11-30 14:35・IP 属地辽宁查看全文>>

未期 - 0 个点赞 👍

安史之乱前,唐朝皇帝常常去洛阳,在洛阳处理朝政。

高宗,在洛阳待了9年,合计3377天。

玄宗,在洛阳待了9年,合计3302天。

武则天中宗睿宗,总共待了20年,合计7616天,折39年多。

后来安史之乱爆发,洛阳无险可守,很快沦陷,

而长安是因为人为的错误,才让敌军破了潼关而沦陷。

自此,唐朝再没有哪个皇帝把洛阳当过首都。

至于唐末,洛阳又做了三年首都,那是李唐王朝的屈辱史,不提也罢。

发布于 2023-11-30 14:58・IP 属地江苏查看全文>>

不苦