先审题:

整个隋唐100多年的时间里,关中动不动就饥荒乏粮,就食洛阳,来回往反,为何不直接迁都洛阳?

我们先从所谓的关中“饥荒乏粮”开始讨论,这里首先要说明的一点是,关中并非始终是饥馑之地,这里对粮食的需求量是一个与唐代人口增长、经济发展、政府组织扩张密切关联的过程。而对“乏粮”问题的解决也是一个反复解决,反复出现的问题。[1]

唐都长安,而关中号称沃野,然其土地狭,所出不足以给京师、备水旱,故常转漕东南之粟。高祖、太宗之时,用物有节而易赡,水陆漕运,岁不过二十万石, 故漕事简。自高宗已后,岁益增多,而功利繁兴,民亦罹其弊矣。 ——《新唐书·食货志》

由此可见,关中在唐初虽然尚且“所出不足以给京师、备水旱”,但凭借简单的漕运,每年仅需一二万石米仍可自足,对外在供给依赖较小,并不一定需要做出就食洛阳的选择,但随着上述因素的发展,情况很快就改变了。

随着和平的到来,社会的长期稳定,政府在经济政策上的持续鼓励,历经隋唐易代而锐减的人口引来了一个快速发展的时期。[2]

今畿内数州,实惟邦本,地狭人稠,耕植不博,菽粟虽贱,储蓄未多,特宜优矜,令得休息。——《旧唐书·李季辅传》

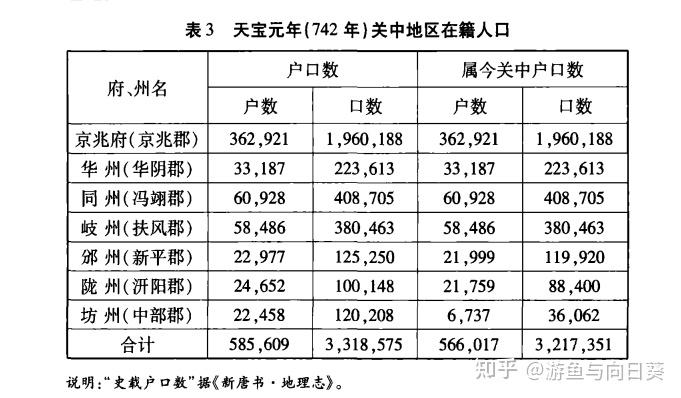

本条可见,在贞观年间,随着经济生产的恢复,就已经出现了人口的日益增多和土地生产力损耗的问题,关中面临着越来越大的人口压力。而到天宝后,人口数量达到巅峰,其粮食生产能力更是远远不能仅靠自足了。

贞观六年,大省内官,凡文武定员,六百四十有三而已。(贞观)

今内外文武官一品以下,九品以上,一万三千四百六十五员。 (显庆)

大唐一万八千八百五员。内官二千六百二十一,外郡县官一万六千一百八十五。 (开元) ——《通典》

除去人口方面的大大增长,政府组织的快速扩张也是问题的一环,其主要表现为官员数量及连带而来的俸禄开支的扩张。显庆年间的官员数量虽在计算上包含了中下级官员,但高级官员的激增也是不可否认的,而到开元年间,这一数量达到顶峰。我们可以很容易的理解这支庞大的官僚队伍对粮食供给造成的压力。

唐时,全倚之江淮之粟。唐太宗以前,府兵之制未坏。有征行便出兵行兵,不征行,各自归散于四野,未尽仰给大农。所以唐高祖、太宗运粟于关中不过十万。后来明皇府兵之法渐坏,兵渐渐多,所以漕粟自此多。且唐自明皇以后,府兵之法已坏,是故用粟乃多。 ——《《历代制度详说》》

再除去政府组织的扩张,军队由府兵制逐渐崩坏而最终让位于募兵制也是问题的另一环。原先在府兵制下,军队兵农一体,食粮自备,军队给养不用政府操心,而在募兵制下军队给养的压力则转到了政府的身上,政府必须为此再大大支出一笔经费。这使得驻兵众多的关中地区自然再次负担了更大的粮食供给的压力。

往者贞观、永徽之际,禄廪数少,每年转运,不过一二十万石,所用便足,以此车驾久得安居。今升平日久,国用渐广,每年陕洛漕运,数倍于前,支犹不给。陛下数幸东都,以就贮积,为国大计,不惮劬劳,皆为忧人而行,岂是故欲来往。——《通典》

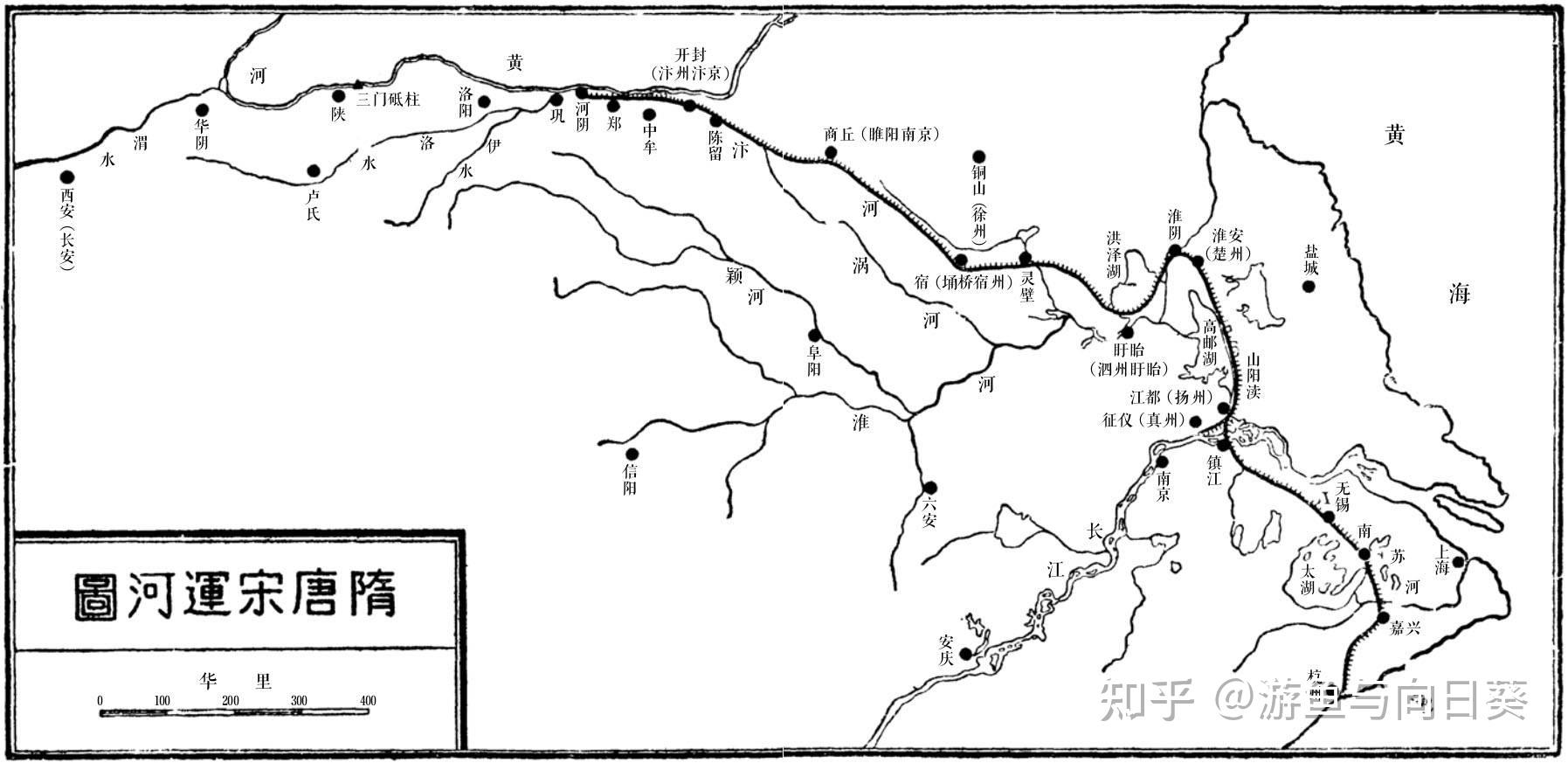

在如次种种压力之下,关中粮食不能自给,必要更多的仰仗外界输运,而哪里有大量的粮食可供关中用度?那必然是此时富庶的江淮之地,而为了完成这一任务,则又必须涉及到运河的问题,而此时运河是怎样的呢?

我们从图中可以详实的看到,长安在运输线上属于最末尾的一节,江淮之地的供给想到达这里是极其困难的。尤其是其中经过三门砥柱的洛阳陕州一线,其险滩极为凶险,船只经此常有颠覆之虞。为此在无法解决三门砥柱危险性的情况下,最稳妥的办法莫过于让供给从洛阳上岸,再经陆路运抵陕州,之后在陕州太原仓、渭河永丰仓、长安太仓间再经过一番波折最后才能到达长安。

运输之路如此艰难,每年真正能运抵长安的给养自然不多,高祖、太宗之时尚能自足,但自高宗之后财政支出,粮食压力日益增大,如此一条不稳定的运输线自然无法再充分保障关中的粮食安全,也就有了在特殊情况下就食洛阳的情况。就史实的例子而言,这个回答下一些答主已经讲了很多,这里就没再枚举。

陈寅恪在隋唐制度渊源略论稿中也对此有一番精辟的总结:

夫帝王之由长安迁居洛阳,除别有政治及娱乐等原因,如隋炀帝、武则天等兹不论外,其中尚有一主因为本章所欲论者,即经济供给之原因是也。盖关中之地农产物虽号丰饶,其实不能充分供给帝王、宫卫、百官俸食之需,而其地水陆交通不甚便利,运转米谷亦颇困难,故自隋、唐以降,关中之地若值天灾,农产品不足以供给长安帝王、宫卫及百官俸食之需时,则帝王往往移幸洛阳,俟关中农产丰收,然后复还长安。

在尝试简单回答了为什么会有就食洛阳的情况出现之后,我们接着就可以进一步的来回答 ”为什么不直接迁都洛阳“ 这个问题。

然洛邑自古之都,王畿之内,天地之所合,阴阳之所和。 控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等。——《隋书·帝纪》

开皇三年,朝廷以京师仓廪尚虚,议为水旱之备,于是诏于蒲、陕、虢、熊、 伊、洛、郑、怀、邵、卫、汴、许、汝等水次十三州,置募运米丁。又于卫州置黎 阳仓,洛州置河阳仓,陕州置常平仓,华州置广通仓,转相灌注。漕关东及汾、晋之粟,以给京师。 ——《隋书·食货志》

此都中兹宇宙,通赋贡于四方。……岂得宅帝之乡,独称都于四塞?来王之邑,匪建国于三川?宜改洛阳宫为东都。 ——《建东都诏》

就上述原因来看,就食洛阳的主要原因始终都是经济问题,洛阳作为北方重要的交通枢纽,运河漕运极便,同时自然条件优越、物产丰富,而且具有前朝打造的良好的仓储、水道基础可以直接使用,通过就食洛阳可以暂时转移关中对庞大官僚队伍的供养压力,从而维系关中的粮食供给和需求的稳定。单纯从经济来看,定都洛阳无疑是极好的选择...但不要忘记,隋唐之际的经济中心南移趋势已经在逐渐发展,此时南方地区已经在经济上日益领先于北方,如果单纯考虑经济因素,直接在南方定都岂不是更好吗?这种推断当然是荒谬的,但如果只限于说明在这里起作用的不止于于经济作用,那已经足够了。

作为都城,对其选择起决定作用的始终是政治和军事原因,其必须具有政治重心和军事重心的地位,如果其同时成为经济中心自然最好,但如果无法保证,那也不能因噎废食而放弃首要的政治和军事因素,这一点在当时政治军事重心与经济重心逐渐分离而呈南北互立之势的隋唐之际最为明显。

而政治重心和军事中心又是由什么决定的呢?其取决于统治者的政治根基、当时的社会文化认同、利于长守的地理条件、所处时代之国防形势等等,经济因素固然也需要考虑进去,总不是首要考虑的。

就统治根基而言,关陇统治集团的“关中本位”政策发挥着重要的影响,陈寅恪已经详尽说明。隋唐之统治阶级以关陇之政治资源起家,为充分发挥其政治力量,维持政治稳定,那这里势必是要牢牢掌控的。如果远离于此,那么政治根基的动摇是不可避免的。举一例反证,武则天在位时期久居洛阳,真正待在长安的时间则仅有两年,其中为了避免被关陇集团施加影响,而逐渐驱离关陇集团掌握权力占了其中很大一部分原因,而这最终也成为了关中本位政策崩坏的开始。[3]

融合其所割据关陇区域内之鲜卑六镇民族, 及其他胡汉土著之人为一不可分离之集团,匪独物质上应处同一利害之环境,即精神上亦必具同出一渊源之信仰,同受一文化之熏习,始能内安反 侧,外御强邻。而精神文化方面尤为融合复杂民族之要道。

则知有唐一代三百年间其统治阶级之变迁升降,即是宇文泰“关中本位政策”所鸠合集团之兴衰及其分化。盖宇文泰当日融冶关陇胡汉民族之有武力才智者,以创霸业;而隋、唐继其遗产,又扩充之。其皇室及佐命功臣大都西魏以来此关陇集团中人物,所谓八大柱国家即其代表也。 —— 《唐代政治史述论稿》

而在地理、国防方面,关中仍然有不可替代的位置。

留侯曰:“雒阳虽有此固,其中小。不过数百里,田地薄,四面受敌,此非用武之国也。夫关中 左殽函 ,右院蜀 ,沃野千里 ,南有巴萄之饶 ,北有胡苑之利 ,阻三面而守,独以一面东制诸侯。诸侯安定,河渭漕輓天下,西给京师;诸侯有变 ,顺流而下 ,足以委输。此所谓金城千里 , 天府之国也 ,刘敬说是也。’ ——《史记·留侯世家》

早在汉初,关中与洛阳的地理形势就已经得到了认识,本题目下有答主也引用了《河南方舆纪要序》中的”当取天下之日,河南有所必争。及天下既定,而守在河南,则岌岌焉有必亡之势矣。“ 同样十分在理。这些例子都很能说明洛阳与关中相比而言在军事地理上的劣势。更有隋炀帝的前车之鉴历历在目,统治者自然不会做出迁都洛阳的决定。

李唐承袭宇文泰“关中本位政策”,全国重心本在西北一隅,而吐蕃盛强延及二百年之久。故当唐代中国极盛之时,已不能不于东北方面采维持现状之消极政略(见下论高丽事节),而竭全国之武力财力积极进取,以开拓西方边境,统治中央亚细亚,借保关陇之安全为国策也。—— 《唐代政治史述论稿》

而唐代国防之形势处于一种什么样的情势呢?陈寅恪亦由此分析过。唐代面临的威胁和军队的主要战线主要维持在西北方向,国家之军事布防工作亦以西北为重。由此而形成的便是一种相互作用的过程,河西、陇右与朔方一带形成军镇重心,而从巩固京畿和制衡军镇的作用出发,关中的地位亦越发重要,反之亦然。[4]

而到玄宗提拔裴耀卿改革漕运,施行转搬法,从而解决了之前运输线中的一些困难,改善了航运效率,从而使得关中粮食供给大量增加,解决了一直以来关中的经济隐患,自然就不用再去考虑东迁的事宜了。

自是关中蓄积羡溢,车驾不复幸东都矣。——《资治通鉴》