为何明朝没有发生回乱?

- 322 个点赞 👍

查看全文>>

锦上送碳 - 229 个点赞 👍

这个问题并不复杂,要明白明朝为什么没有回乱,就得明白一个道理,你想要哪一种国家?哪一种社会?无论哪一种社会,利和弊都是相互的。

中国从古到今的社会形态其实粗略的看,只有两种,北朝型社会和南朝型社会。

所谓北朝型社会,通俗来说就是“绝对的秦制”。国家严格管理小农,从朝廷到基层一杆子插到底。基层组织被严格打压,不准私自结社。而对外则呈现出保守封闭的状态,和外界只有少量的交往。

所谓南朝型社会,就是“虚假的秦制”,在形式上南朝型社会是维持一个帝国的外形。而实际上帝国对私自结社组织睁一只眼闭一只眼,帝国权力机构之外各种宗教组织,帮会组织层出不穷。对外帝国和外界的交往更多,外界经济影响和文化影响更容易渗透到内部。

而明朝初年直到中期,是一个严厉的“北朝型社会”,对外闭关锁国。对内打击结社,让每户小农尽量原子化,松散化。

具体到伊斯兰教,明朝对伊斯兰教是“尊重且限制”,无论是明太祖明成祖还是明武宗对清真教阿訇都是赏赐不断,赐匾建寺。但是具体到实处,清真教阿訇被明朝廷严厉剥夺了法律裁判权,回民在明朝婚丧嫁娶或者刑事诉讼,阿訇都不得干预。必须完全由朝廷官员决定。这就形成了明代伊斯兰教是纯粹的宗教,有文化影响力无组织能力的局面。

这一点就连莫卧儿帝国的皇帝都知道,明朝万历年间,奥斯曼苏丹和莫卧儿皇帝胡马雍争论印度穆斯林念胡图白(赞美真主后第一个称赞的君主是谁)应该念印度皇帝还是土耳其苏丹的名字。土耳其使者坚持说“就算是契丹明国皇帝属下的穆斯林,他们第一句赞美对也是土耳其的哈里发,印度皇帝何必坚持要坚持念自己”。

结果胡马雍冷冷的回了一句“契丹皇帝不在乎没有权力的阿訇念什么,只要他们顺从契丹咖啡乐皇帝就行了,印度的阿訇也一样吗”

而对外关系上,明朝闭关锁国在隆庆之前执行的非常严格,新疆乃至中亚西亚的伊斯兰思想很难影响到内地。内地穆斯林只能更多的和内地佛教儒教道教交流。因此这个时期内地穆斯林开始“四教同修”,更多的道教化和儒家化。比如清真本来是道教的观念,在明代被穆斯林吸收借鉴。

而到了明末,也就是很多自由派眼中的黄金时代,一切都变了,明朝开始南朝化。闭关锁国的封闭制度被打破,人民也可以私自结社。对外经济文化交流开始复苏。很多人津津乐道的什么徐光启翻译希腊的《几何原本》还有天主教传入中国就是在这个时代。

而在西北,南朝化社会也带了巨变。新疆的宗教首领阿帕克和卓的父亲从明末崇祯年间就开始在内地传教,最远进入到了甘肃河州(今甘肃临夏)。阿帕克和卓本人也是出生在父亲去内地传教途中,离内地最近的哈密就是他的出生地。

而这一巨变在明末隐而未发,因为明朝灭亡后。满清摧毁了明末的南朝化社会。重新让中国回到了北朝化社会的时代。因此伊斯兰教苏菲教派虽然传入内地,但影响还没有爆发。

而在乾隆时期,满清也缓缓进入到了“南朝化社会”,乾隆时期东南沿海鸦片已经大量输入,甚至出现了熬烟制烟的家族。内地白莲教天地会等私人结社组织也不断出现。乾隆年间就已经出现了台湾天地会林爽文起义,山东白莲教王伦起义。

而在西北则表现为新疆中亚的伊斯兰教思想进一步传入,在乾隆年间就已经爆发了苏四十三之变。可以说鸦片战争和太平天国虽然爆发于道光时期,但在乾隆时期就已经埋下伏笔。而西北伊斯兰之变,明末已经有根苗,到乾隆时期已经小爆发过了。

这不能不说是南朝化社会和北朝化社会的利弊所在,北朝化社会虽然人民生活辛苦,可未必不是安稳之世。南朝化社会比如明朝万历时期,满清乾隆时期看似繁华,其实何尝不是烈火烹油呢?

第二点,是扩张型社会好,还是内卷型社会好?扩张意味着危险,可它也避免了内部矛盾,弃地内卷看似避免对外的危险,可迟早也会让内部矛盾爆发。

具体来说,汉和回很多时候并不是竞争关系,相反是合作关系。回族很多时候都是汉人扩张的帮手。在明朝汉人处于一个强大的扩张的时代,元末的中国,特别是北方,实际上民族格外复杂,不但有穆斯林也有基督徒和犹太人。在明代回是汉扩张的帮手,正是通过回族的打击和帮助,汉人才基本摧毁了蒙古人留下的基督教犹太教势力,把他们强迫并入回族或者是汉族(比如湖南回鹘人其实是信基督教的高昌回鹘,后来被明朝编入回教教坊管理)

而在满清时代,汉和回实际上都处于被满蒙压制的状态,一方面基督教犹太教势力在明朝已经被摧毁。汉回两族共同敌人已经不存在,另一方面汉和回都被禁止进入东北内蒙古,并且只允许在北疆活动,除了军人商人一般人不准进入南疆。

而对外扩张势力被阻止,共同敌人也消失。内部爆发也就是不可避免的了。

而同治之后的清末乃至民国,又是汉人当权,汉人得以自由进入东北内蒙古和新疆。汉和回又恢复到了明代那种合作关系。马鸿宾将军平定蒙古人达尔六吉恢复满清的叛乱,马仲英将军平定和田泛突厥叛乱,维护祖国统一,这也是外扩有路,内部矛盾被缓解的结果。

因此什么样的社会是好社会?我们不要妄下定论,任何社会都有利弊。

编辑于 2023-09-16 00:17・IP 属地湖北真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

土方岁三 - 214 个点赞 👍

说个最重要的问题。

我国穆斯林的宗教极端思潮,基本都源于中亚的和卓家族教派,比如我国人对穆斯林的一些不好的刻板印象:不诚实不值得信任、三年一小反五年一大反、敌视科学思想、仇视一切知识文化、极其严禁的忌口(猪肉、酒类)等等,都源于和卓家族的极端教派。

不然说个搞笑的,穆斯林起源地的阿拉伯人,是不是在大家的刻板印象中都没有我国的穆斯林这么事儿多呢?比如很简单的,阿拉伯人虽然也讲究塔基亚原则但不至于被所有人扣个不诚实不可信任的帽子吧,阿拉伯人也没有敌视科学思想仇视知识文化吧,阿拉伯人虽然也忌口但压根没有我国穆斯林这么严重吧。

再说个搞笑的,元朝和明朝的回回人,是不是也不存在现代人的刻板印象?比如最简单的,元朝和明朝从没有什么穆斯林的宗教战争,元朝的穆斯林不但不敌视科学文化,反而因为大部分来中国的穆斯林都有一技之长反而还是科技的代言人呢,而元朝和明朝很多穆斯林也对忌口之事不甚了了。比如最直观的——明朝名将马芳、麻贵、黑云龙,这仨人如果不好好研究刨根,谁以为他们是回族呢?但根据他们的家谱往下缕就会发现,他们三人的后代既有回族又有汉族,回族的部分是一直信教的,汉族的部分大部分是清代之后不信教的,换句话说,他们三个在明朝就是回回人,只是他们是既是汉族又是回族但不是穆斯林,不但爱喝酒,而且还吃猪肉,属于那种嘴上信教但实际上压根不算信教的传统回回人。

那为什么我国的穆斯林在清朝就出问题了呢,就因为这个和卓家族啊。和卓家族的老祖宗的师门传承,来源于中亚著名神棍阿赫拉尔,阿赫拉尔这辈子干了这几件大事:

1、宣扬知识无用论,忽悠广大中亚穆斯林摒弃一切知识,只跟随和卓学习伊斯兰宗教知识。在这个前提下,和卓们能像网络上的营销号大V一样,任意曲解经文,而广大群众什么都不懂,和卓们说个啥就是啥,谁也不敢质疑,因为质疑的结果就是死后下火狱。

2、鼓吹一种类似积分制的“伊玛尼”信仰理论,将伊斯兰教本来就有的“圣战”概念进行扩大化,导致受和卓家族影响的地区,经常会出现宗教人士鼓动大量连当炮灰都多余的老百姓去上前线找死。而有趣的是,我们看古代阿拉伯帝国时代,就算古兰经说圣战死了上天堂,圣训说有72个处女,但阿拉伯帝国时期很少鼓动老百姓直接上天堂,这些话更多的是鼓舞士兵的,不是忽悠老百姓的。

3、前半生,阿赫拉尔辅佐帖木儿帝国的卜撒因大帝南征北战,把帖木儿帝国中衰的原因曲解为“兀鲁伯沉迷科技”,然后焚毁了大量书籍,杀害大量科技人才。导致中亚文化逐步落后,将本来历史文化悠久,曾有过无数辉煌的中亚,弄成了亚欧大陆最落后的地方。

4、后半生,在卜撒因大帝死后帖木儿帝国内乱时期。阿赫拉尔背叛了他的老主公,不断和东察合台汗国的羽奴思汗抛媚眼,挑动卜撒因子孙内战,一直想攀上羽奴思汗,可谓是谁强就跟谁混。结果看走眼了,羽奴思汗根本不是雄主,诈骗了阿赫拉尔当免费内奸,也没能完成卜撒因以前的霸业。

阿赫拉尔的徒子徒孙里,有两个和卓来了中国新疆,在新疆传下了黑山派和白山派两个宗教派别,将新疆也中亚化了。

做个对比就是,在我国新疆地区,和卓们曲解经文,一次次忽悠老百姓去战场送死的同时。在中东的穆斯林,还处于世界文化的前列呢。

而到了清朝初年,白山派的阿帕克和卓因为政治斗争失败,一度前往青海和西藏避难,开始向内地的回族传播了一轮和卓家族的宗教主张,由于这一派宗教主张简单粗暴煽动性极强,就你想象的那种刻板印象就是,所以在回族群众中获得了威望。

不过搞笑的却是,阿帕克和卓的结局却颇具黑色幽默,他为了个人私欲,勾结达赖喇嘛和信仰佛教的噶尔丹,摧毁了穆斯林掌权的叶尔羌汗国。但这些都不重要,重要的是我国很多回族知识分子,在清朝的暴力统治下,想从宗教方面寻求解脱,往往陷入和卓家族教派传播的极端知识,于是一个个学唐僧西游,去中亚乃至中东“取经”,结果这些人无论去哪里取经,最终都选择了阿赫拉尔传给和卓家族,和卓家族在新疆发扬光大的这些极端思想。

比如清朝钦定的合法的“老教”,如华寺门宦、北庄门宦,其实其教义来源于阿帕克何卓在新疆的白山派。

清朝钦定的非法的“新教”,即哲合忍耶,其创教教主马明心明明是去也门求学,结果压根没学到中东的东西,其教义其实完全脱胎于新疆黑山派,而更具黑色幽默的是,黑山派虽然极端,但在新疆却一直致力于服务世俗统治者。

所以非常搞笑的结果就是,都是极端教派。但同出一源的新疆黑山和回族新教,一个支持清朝一个反清;同出一源的新疆白山和回族老教,一个反清一个却获得清朝支持。原因都是历史造成的,他们的教义其实都是很极端的。

而在元朝和明朝就存在的其他更老的教派,就逐渐被上述教派给渗透取代了。

这些才是明朝为什么没有回乱,而清朝回乱不断的缘故。

以及为什么,在宗教极端化问题上,我国受害最深的为什么是回族和维吾尔族。同样是穆斯林,为什么哈萨克、塔吉克等其他民族不怎么严重呢?也是这个原因。

编辑于 2024-01-27 13:34・IP 属地甘肃查看全文>>

关毛 - 197 个点赞 👍

证明只有皇汉才能庇护少族。前清后清挑动少族挑衅汉人恰恰是随时准备拿少的人头来收买汉人,把少的命当做矛盾泄压阀。

明朝这种皇汉国家 就是烂了也是平等的霍霍汉少 不存在长期宗教仇杀。

顺便 在明朝格迪目回教时期 以儒释回蔚然成风 差点就能在中土看到 儒释道回 四教合一的盛举!

惜乎格迪目回被满洲屠戮殆尽 并挑唆回汉对立。

编辑于 2023-09-15 15:21・IP 属地上海查看全文>>

报告达人 - 167 个点赞 👍

明朝时的穆斯林全部为格底目派,其经济基础是卫所制下的色目军户。一切的待遇都来源于政治身份,其立场当然和其他汉蒙军户一样。只要官府不拿民族和宗教找事,一个以军户为主的群体即便爆发矛盾,也一定是集中在土地分配、军人待遇、官兵地位的差异上,不可能是民族和宗教。

哪怕到了明末最烂的时候,明朝也是平等地祸害所有穷人。回族农民军和汉族农民军是一样的社会地位,一样的经济基础,受一样的压迫,有一样的敌人,而且他们原本就长期通婚,血脉相连,结果当然是合流,对陕西的地域认同远高于其他认同。

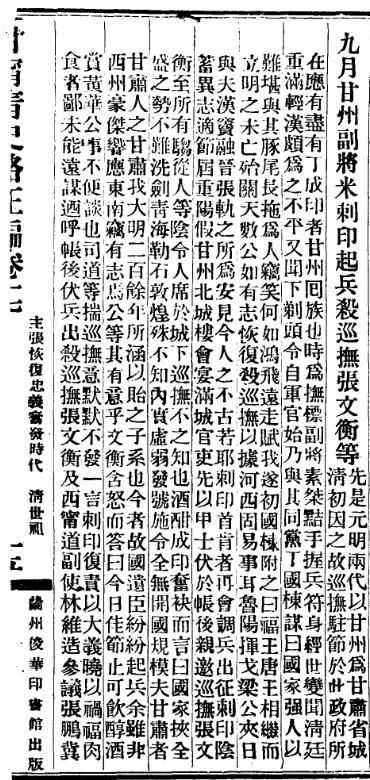

清军入关之后,陕西回族将领米喇印、丁国栋因反对剃发令,响应汉族将领王永强发动起义。在战争中,清军对陕西汉回军民进行了持续多年的大屠杀。

陕西格底目派人口锐减,其生活的基础卫所制也不存在了,这就为其他教派的传入创造了条件。更为致命的是,清朝砸碎了明朝的制度,却建不起新的基层秩序,根本恢复不了朱元璋时期那种严格的卫所制对基层的控制力。论能力,差着十万八千里;论身份,有侵略者buff;论客观条件,此时陕西人口就算被清朝屠杀过,也远多于明初。所以清朝根本管不了。

清朝的解决办法是:只要思想肯滑坡,办法总比困难多。既然管不了,那就干脆不管了。顺朝在陕西采取的是均田政策,要建立以小地主和自耕农为主的社会。清朝为了对抗顺朝,便反其道而行之,支持那些在明末就应该被扫进历史垃圾堆的大豪绅,支持他们去当还乡团,抢夺农民的土地。

于是,清朝治下的陕甘地区是标准的封建国家。县城是大清朝的王土,到了农村,就是一个个豪绅的小封国。基层的各种权力,都掌握在了这些铁打的老爷手中。

这种官府除了要钱屁都不管的局面,赶上各种教派从中亚传入,两者一结合,就出现了把持基层的门宦势力。尤其是清朝消灭准噶尔后,准噶尔由于屠杀和瘟疫人口锐减,西域的黄绿平衡被打破,陕甘宗教问题进一步严重。

要说清朝完全屁都不管,也是不对的,他们还得里挑外撅地找事呢。不挑唆挑唆汉人和回人的矛盾,他们联合起来剪辫子怎么办?所以清朝的民族政策是“汉强则助汉以杀回,回强则助回以杀汉,民不聊生,人心思乱”。

这种模式下,赶上一个土地、水源、燃料都严重不足,清朝统治又衰落的年代,不乱才有鬼呢。

发布于 2023-09-14 07:33・IP 属地北京查看全文>>

项天鹰 - 124 个点赞 👍

刚好我个人也是回族,我祖上是陕西人,被清朝征兵吊到了同心,在同心我祖上加入了伊斯兰教,后来又从同心迁移到了新疆,我祖上大概率和陕甘事件无关,因为我是迁移新疆的第七代,差不多两百年了,所以我认为我的看法更接近真相,首先大家别把民族绑定在一起,回族也罢汉族也好,都有地主和农民,地主和农民可是两种阶级,他不会信仰相同就可以绑定在一块的,而问题就是回族很多宗教领袖恰恰是大地主,陕甘本身土地贫瘠,尤其是清朝陕甘人口比明朝多了几倍之多,因此地主势力疯狂占地就显而易见了,朝廷正确的做法应该是宗教人士不可拥有土地,朝廷可以给他们发放俸禄和衣食,因为有了土地那么宗教人士就不单纯的属于宗教,还多了个地主身份,赚取大量土地是地主的特点,尤其是像陕甘这种土地贫瘠的地方会让地主对土地需求更是疯狂,这本来对朝廷问题也不大,但太平天国起义让地主有了组建团练的资格,这就更可怕了,有了军队的地主可以夺取更多的土地,而回汉农民又依附于本民族的地主,想不想打农民没有拒绝的余地,而地主势力之间又互相通婚,回族地主和回族地主互相通婚,汉族地主和汉族地主互相通婚,而陕甘的土地又就这么一点,但姻亲之间又不好抢夺,结果就是回族地主联合回族地主,汉族地主联合汉族地主,然后用各种冠冕堂皇的理由将对面的地主势力干翻,然后扩大自己的土地,利益才是根本,其他的都是扯淡,至于回汉农民,利益和他们没关系,但是不参加战争的话,地主会让他们全家消失。

发布于 2024-01-27 14:25・IP 属地新疆查看全文>>

阎魔 - 114 个点赞 👍

明末北京城沦陷是谁的原因?是回民背刺崇祯

王世德的《崇祯遗录》说:“外城西南隅,地名烟阁,皆回回所居。十八日,贼攻广宁门急,群回倡乱开门,外城遂陷。次日,贼自东直门角楼缘城而上,大城遂陷。野史云宦官献城,非也。”王世德当时是锦衣卫指挥佥事,就在北京城内,是亲历者,他的话更可信。看来开门投降的是那些回人。为啥史学界对此噤若寒蝉?http://t.cn/A6WYZAOt

发布于 2023-12-01 06:35・IP 属地江苏查看全文>>

万里江山如此多娇 - 84 个点赞 👍

总有些二百五就是不明白什么叫“以发展的眼光看待问题”。

有没有可能明朝没有发生回乱主要问题不是朝廷变了,而是回民变了?

现在科普一个概念:纳克什班迪教团

纳克什班迪教团属于苏菲派的一个支流,14世纪左右起源于中亚的布哈拉,其教义要求“修道于众”,强调修道者不应离群索居,应居于人群之中,与世人广交,行善除恶,在社会中履行教乘功修。并且主张“享乐于时”,也即只要是自己劳动所得的财富和乐趣,就可以视为真主的赐予,理所当然的享受。

这种教义对享乐、音乐、社交甚至是商业经营都持开放态度,显然比要求苦行禁欲避世隐修的传统苏菲教派更能获得信众的支持,因此在中亚的突厥语穆斯林中迅速的传播开来。

与此同时,纳克什班迪教团既巡游传教,又兴建道堂,再结合其适应普罗大众的教义,因此具有很强的传播性。

除此之外,纳克什班迪教团还有一个特点,就是首领世袭制。从第五代谢赫凯桑尼开始,教派首领继承从师徒相传转为父死子继,此后所有其教派的支流都采取“教长世袭”的传承方式。因此,纳克什班迪教团及其支流就产生了一个所有世俗统治者恨之入骨的群体——世袭宗教贵族。

事实上,纳克什班迪教团对中国的影响早在清中前期就表现出来。

新疆的和卓家族就是之前说过的,纳克什班迪教团第五代谢赫凯桑尼的后裔,他们家几个分支与康雍乾三代剪不断理还乱的恩恩怨怨,这是另一篇大文章,我们就不在这儿讲了。

康熙中前期,纳克什班迪教团的思想通过海路和陆路的不同渠道传入内地,起初,这些新教义带有强烈的底层色彩,不管是虎夫耶的马守贞、鲜美珍还是后来哲合忍耶的马明心,都极端强调清贫虔诚,面相社会最底层的回民贫民传教。

但我们之前提到过,纳克什班迪教团首领的“世袭宗教贵族”属性决定了,其后代势必迅速蜕化堕落为世袭的剥削阶级。

最嘲讽的例子就是被称为血脖子教的哲合忍耶,其第一代教主马明心恰恰是因为反对虎夫耶门宦父死子继的封建教门传统,提出革除世袭门宦制度,减轻教民宗教负担,简化宗教仪轨,强调布施应用于周济穷人,阿訇不能个人占有,教权传承应“传贤不传子”等具有鲜明的平民立场、反对宗教贵族的主张,开罪了华寺门宦的宗教贵族,后者勾结清朝官府镇压哲合忍耶,这才引爆了苏四十三起义。

但是谁能想到,他自己的后人,也迅速蜕变为世袭封建教门,脱离底层群众,聚敛无度,穷奢极欲,最后马化龙被个人疯狂的政治野心推动,不惜勾连沙俄,发动宗教战争,造成了十九世纪东亚最大的种族灭绝事件,害的几十上百万汉回平民身死丘壑,自己被左宗棠凌迟处死,满门杀尽。

从宏观上看,门宦制度是世界范围内伊斯兰教社会组织和宗教发展在东亚的一个支流,从微观上看,其缔造了“世袭宗教贵族”这一在中国从未出现过的社会阶层,对中央集权的基层治理造成了巨大的障碍,也因此成为历代政府的眼中钉肉中刺。

不要说是19世纪已经日薄西山的袋清,就算是政府治理能力和基层管控水平空前的当下,门宦制度也依然是回民地区基层治理的巨大障碍和主要难题。

本朝都棘手的事儿,你指望基层治理依托答辩的带明能行?

认为明朝没有爆发回乱等于明朝本身有什么优越性,大概跟吹嘘乾隆朝PM2.5低是一个意思。

编辑于 2023-09-15 14:17・IP 属地北京查看全文>>

顾则羽 - 80 个点赞 👍

补充几个问题:

1.元安西王阿难达大概率不是回教徒。他本人与佛教联系紧密。西北的回族来源也不是其手下军队,这个说法大概率是拉施特胡编的。

2.回乱某种程度上也是种族问题,即使到清代末年,回与汉仍然有明显的差别。在陕西,“回民隆准深眶,土人一望而知。”汉民嘲笑"高鼻子,深眼窝,不是回子是哪个?"左宗棠亦谓:“回则习俗不同,种类各别,又形状与汉民有异。陕甘汉人一遇回子即能识别,虽夹杂稠众之中鲜得脱者。”

3.并不存在清朝摧毁卫所取代回民生态位的变革,清代西北军队中依然保有大量回民,回民成为提督者也为数不少。仅从雍正至道光100多年时间的不完全统计,官至提督级的回族将官就有二十多名,总兵以下的中下级官员更多。

4.清时通西域,使得大量的伊斯兰文化涌入。而实际上用来以汉文翻译著作的回儒仅限于东部,而且多是学术性的,没有大众化。西北则是完全相反,完全不存在回儒,且缺乏士大夫阶层。一切与汉族元素的过于深入的接触都被视作潜在的背教行为。西北回民由此不重视汉文教育,大尔林精通阿拉伯语、波斯语的比比皆是,但却可能仅仅粗通汉文,很多人既不重视汉文教育,也很少从事汉文著述,几乎没有可观的译著,基本上不能进行伊儒对话,也缺乏积极调和族群关系的良好认知。

万历十五年的南京兵部右侍郎王世贞上奏,“回夷色目人,不得别造寺宇,崇奉满刺诸祀,以时(示)一统之盛。”应该说,大明对于回民也不放心。

明代各种官私著作中多有“回贼”、“回异”、“犭回族”之语。对于拨在各卫所的蒙古、回回军民,规定“卫不过二百,所不过二十,官不许专城,卒不许类聚”。就怕他们裹挟造反。

明代中业以后,史料中记载回贼时间数量猛增,

事实上,明代中晚期之后,渐渐有回民发动或参与民变的事迹。《夏河县志》谓之曰:“万历之后,渐有回乱。”

至于回回如何对大明赤胆忠心的嘛……

sir,this way!

1517年,吐鲁番苏丹入侵哈密、肃州,回回人为内应。

至于米喇印、丁国栋起义说是要反清复明……

但是如果把后续联合各种缠回的事迹一并说出来,其实挺乐的。

起义的首之一丁国栋属实大元忠臣,不过我记得他好像要复明来着?

土伦泰:你说我一个蒙兀儿穆斯林怎么被拥立为王了?

不过值得一提的事反对剃发的说法来自《十二朝东华录》,而《顺治实录》则是简单的说明其借由清军“征调入川,倡谋作乱”。

编辑于 2023-09-19 18:47・IP 属地河北查看全文>>

septim - 64 个点赞 👍

见到有人说什么清朝压迫穆斯林,我笑了!

感情啥事都怪到满清身上,恰恰相反,明朝奉行的是大汉族主义,对内压迫色目人包括色目人的宗教,清朝反而是穆斯林发展壮大的一个时期!

之所以在清朝发生严重的回乱,有两个原因

一是明朝时期伊斯兰传播受限导致穆斯林人数占比较少。

二是明清时期的穆斯林信仰不同!

这两个原因其实归根结底只有一个原因:信仰不同!

明朝时期的伊斯兰教曾经成功的中国化了!

主体是中国穆斯林学者把伊斯兰教思想与儒学结合,他们选择伊斯兰教典籍中与儒学思想相契合的内容,把伊斯兰教思想与儒家纲常伦理相契合,从理论上阐明伊斯兰教:

“以孝悌忠信礼义廉耻为条目,与儒家无异”。

而儒学与伊斯兰教思想的共通之处,则是两者会通的基础。

比如,在思想体系上,两者都重天道与人道,关注社会人生,鼓励人们投身于现实生活,以正当的手段获得幸福的生活;重视人与人之间的关系,引导人们履行自己的社会职责和对他人的义务;倡导公平、正义、良善、仁爱;在社会功能上,两者都教化民众修善止恶、寡欲清心、复命归根。

思想和实践层面的会通与融合,形成了中国化的伊斯兰教:

凸显礼法特征和教化功能;

以儒家思想和伊斯兰教思想共有的超越精神、道德关怀等为参照,并在形而上层面主动会通儒学;

修建具有中国建筑特色和装饰风格的清真寺,创作大量汉文伊斯兰教典籍,构建了中国伊斯兰教的经学思想体系。

当时的伊斯兰教宗教团体特征大于政治团体特征,在当时的老百姓看来,回教徒和佛教徒并没有太大区别!

以上伊斯兰教派俗称老教。

老教与新教 其次是明朝奉行的是大汉族主义,汉文化比较强势,在这种文化背景下,无论是佛教还是伊斯兰教都儒家化了,明朝的穆斯林杂糅了儒家思想,相对较为温和,并且比较容易与周边汉民共同生活,相处还算融洽!

最重要的是老教徒比较佛系,传教手段也比较温和,基本上都是家族传承,基本少有大范围逼迫汉民入教的案例。

这种温和的手段虽然让伊斯兰教成功的在中国扎根了,但也限制了老教的传播,终明一朝,伊斯兰老教徒人数都不多,汉回占比变动不大。

而清末穆斯林则不同。

自马明心1744年从也门取经归来,创立了哲合忍耶后,原教旨主义的新教派层出不穷,对比老教徒,新教徒则更加激进!

对内逼迫老教徒改信新教,焚烧老教汉文伊斯兰典籍,打断了几百年的伊斯兰中国化进程。

比如陕甘回乱前几年,在陕西榆树村,新教徒集中屠杀了6000名“冥顽不灵”的老教徒,而这只是老教徒穷途末路的冰山一角。

对外则采用包括但不限于恐吓(如诅咒下火狱)、威逼(如一些暴力手段)、利诱(如作为统治工具吸引一些不得志的读书人)、色诱(如必须入教才能嫁娶)等手段诱使或迫使其他信仰者皈依伊斯兰。

当新教势力坐大的时候,则统一行动采用暴力手段逼迫汉民或者其他民族改信伊斯兰,这个方式是效率最高的,短时间内就可以转化大量穆斯林,即便其中有一些是假意改信,也没关系,在清真寺的监督下,下一代必是真正的穆斯林。

这种激进的手段使得穆斯林人口在清朝中期开始指数级爆发增长!

大大加速了伊斯兰教的传播!

但也为日后的族群矛盾埋下了隐患!

118年后,1862年回乱爆发!

直至回乱结束,西北地区传统儒穆老教徒已经凤毛麟角。

编辑于 2024-01-28 10:10・IP 属地四川查看全文>>

行万里智 - 58 个点赞 👍

“x乱”是个很宽泛的词,其实更应该问“为什么明朝没有发生同治那种规模的种族仇杀”。

明朝也出现过回族叛乱,但是并没有多少jihad色彩,经常有汉人跟随参加,更没有同治年间那么惨烈的针对性灭绝行为。

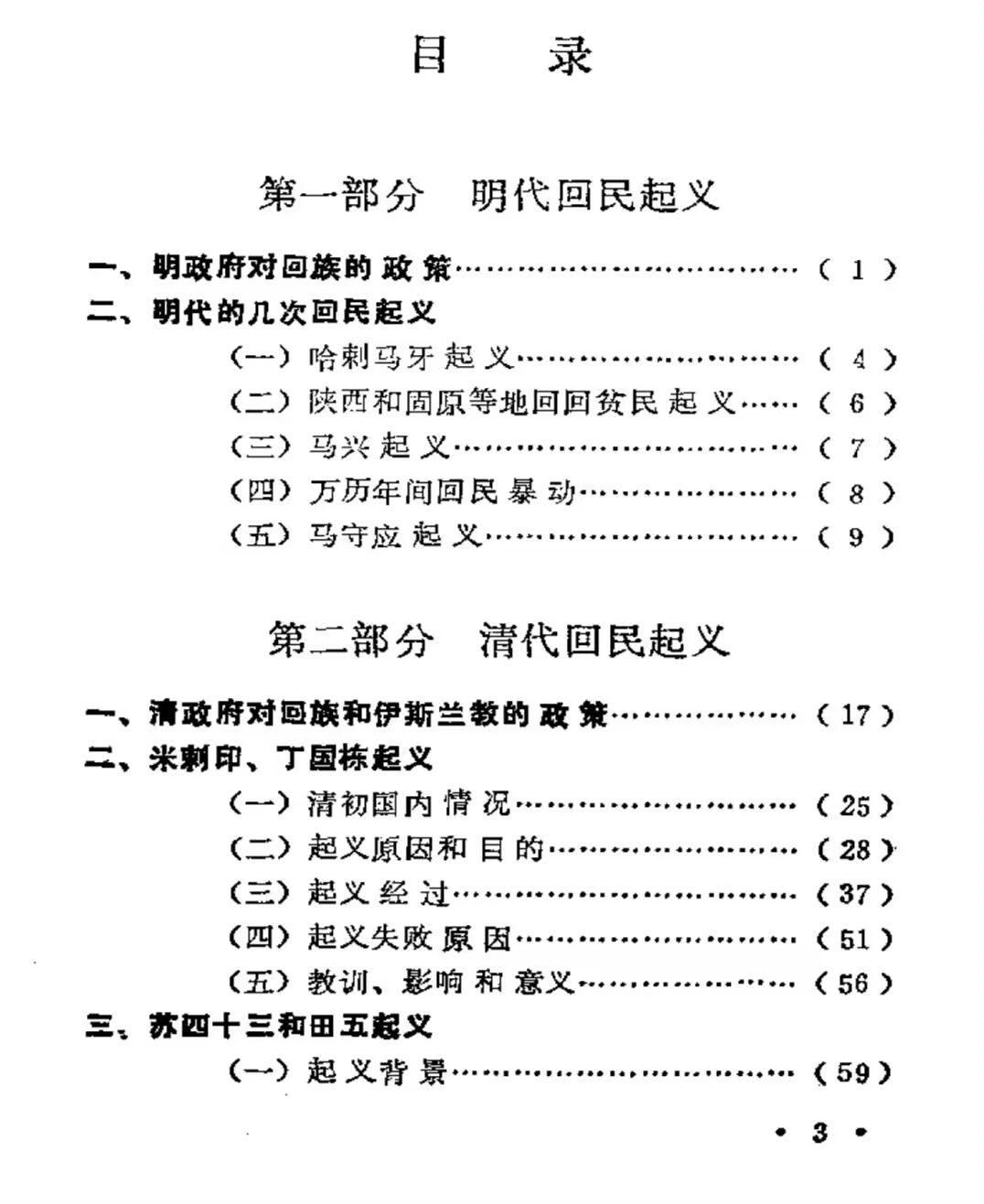

《西北回民起义研究资料汇编》有列出“明代回民起义”:

永乐八年,嘉峪关旁边的肃州就发生过”寄居回回“据城叛乱的事,可能算是第一次出现以民族为基础的叛乱。

永乐八年五月,肃州卫寄居回回哈剌马牙等叛,杀守御都指挥刘秉谦等,指挥冀望陈杰率众与贼战城中,不胜。遣人结赤斤沙州哈密为应援,时肃州卫先遣千户朱迪等领军出哨,城中军少,不敌,卢本佯为承顺,谓哈剌马牙等曰:今城中既服从,屯军在城者,宜令出灌田,庶不得误农事,而军饷有资。哈剌马牙等信之,遣总旗杨得用等各归屯,本密令得用,报诸屯寨,大集军余,多备器械,约千户朱迪等军向城南门,举炮为号,已戊子昏时,迪等军至城外,本闻炮声,举炮应之,内外合攻南门,杀贼十余人,贼皆北走,遂开门纳迪,军与贼战,本没于阵,贼亦大败,余党走匿观音寺钟楼,迪围杀殆尽,贼众百余人先出外剽掠,闻城中被杀,皆远遁去。

后来肃州人和回民相处逐渐和谐,当地的阿宏也很给力…

万历肃州地方志 还有米喇印、丁国栋起义,这次起义打着反清复明的口号还扶持了明朝藩王后代,而且基本上没怎么搞屠杀,整体来说形象比较正面,但是按清朝官方基调来看,这无疑就是种族色彩非常浓厚的“回变”,巩昌还留了一个《剿回保城万民感恩碑记》,记载清军曾为了抵抗回军实行种族隔离。

说实话读起来感觉挺恶心的。

而且响应起义的也以回民为主,起义军还招引了吐鲁番援军,记载此事的新疆史料也将入援甘肃视为参加jihad。

强调这次起义“反对剃发”的史料基本上出于民国年间甘肃地方学者编纂的《甘宁青史略》,可信度很低。里面甚至有米喇印说“甘肃者,甘肃人之甘肃”这种片段…看一看就好。

“与其豚尾长拖,何如鸿飞远走…南京、福京相继而立,大明不亡,殆关天数。公如有志恢复,斩清抚以据河西,固易事耳。鲁阳挥戈,梁公夹日,与夫汉窦融、晋张轨之所为,安见今人之不古若耶?”

这段真没什么严谨的参考价值,只能图一乐。

编辑于 2023-10-21 12:34・IP 属地上海查看全文>>

令居塞Avaring - 28 个点赞 👍

因为人口比例的关系,明朝穆斯林人口不多。当穆斯林在一个地区只有2%时他们是和平的,当5%时他们会与周边异教徒发生矛盾,当达到10-20%,圣战会发生。同治回乱时,陕西有些地区穆斯林人口达到“回三民七”

发布于 2023-10-30 15:11・IP 属地浙江查看全文>>

大马克西姆 - 25 个点赞 👍

在正德年间发生过回乱,不过很快就被镇压了。

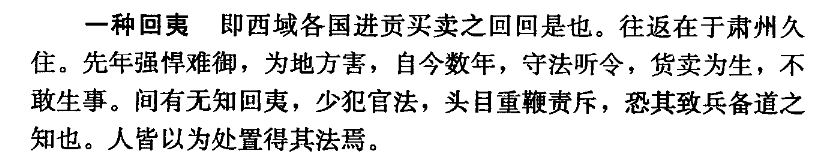

另外明朝时期对回回及其他番人也有特殊的管理方法。

《明律》蒙古色目人婚姻

凡蒙古色目人,听与中国人为婚姻。不许本类目自相嫁娶,违者杖八十,男女入官为奴。其中国人,不愿与回回钦察为婚姻者,听从本类目自相嫁娶,不在禁限。

《明律》婚姻卷四十二

编辑于 2023-09-16 13:39・IP 属地山东查看全文>>

浮起 - 17 个点赞 👍

因为明朝不搞以汉制回,以回制汉,回回本来都是一群小部落,一个部落造反,明朝可以命令某回回将领带着官军联合其他部落消灭他,清朝,一个部落造反,是满族将领命令消灭所有回回,结果所有回回起来造反,最后回回汉人都死光了。满族人在那里笑。

发布于 2024-01-15 12:50・IP 属地湖北查看全文>>

xun yin - 17 个点赞 👍

可以说回族就是带明通过律法和暴力,把多民族硬融合出来的两三百年的新民族。新中国给了官方认证。

朱元璋的民族政策一是靠砍,例如在云贵,迅速扩建大量军屯和当地土司长期硬碰硬,干碎之后立马扩建民屯从内地大量移民进行同化,稀释少民影响力。

二是强制同化,明初期,色目人(多民族统称,意为眼睛有颜色的人)以及蒙古人等在中国分布已经相当广泛,在明复唐制的影响下,禁止胡服胡语胡姓,同时禁止蒙人和色目人等自相嫁娶,只能和汉人通婚的。敢违抗轻者为奴,重者砍头。目的就是最快速度降低其人口数量。

结果第二个方法显然是不太理想的,兰经入脑那些人报团,娶着嫁着就都成了少民,逐渐就因宗教影响形成现在的回族。非但没达到削弱和同化的目的,反而还给他们壮大了。

初期还有个亲友关系拉扯,加上带明兵强马壮不敢造次,即使造反也由于是多民族融合的原因没多大民族和宗教色彩,过了个几百年,人口流动和社会结构(土地兼并再次加重)以及社会意识变化(民族以及宗教意识远大于国家认同),只要中央政权管控力下降,肯定会产生地方叛乱,只不过是到清才总体爆发出来而已。

结论是:还没来得及

编辑于 2024-03-10 14:14・IP 属地浙江查看全文>>

应润尽润得清净 - 7 个点赞 👍

1、因为彼时的「新疆」,也就是东察合台汗国作为中国伊斯兰教最重要的发源地却并不在明朝的统治之下。也就是说大量的“回民”就算要造反割据那也是祸祸东察合台汗国……具体来说,明初很长一段时间里东察合台自己都没完全伊斯兰化。

1.1、因为察合台汗国的不断东进蚕食,陕甘地区俨然成了明朝的西北疆前沿。遗留/逃离/驻守陕甘的回、蒙…甚至藏羌等少数民族便在大明一侧(有时甚至是两三侧)具备了很高的“统战价值”总体上得到朝廷优待。

1.1.1、统治思维上相对保守排他的清朝,对比明朝而言深度介入了回民内部冲突。当然这也就是因为前有明朝优待,加速回民往汉地特别是陕甘地区的大量迁徙和广泛传教,并因此在西北形成了包括但不限于:噶德忍耶、哲赫忍耶、库布忍耶、虎夫耶…等众多伊斯兰门派/门宦,这一现状使得清廷不得不介入其中。

1.1.1.1、清廷对回民的治理,说得好听点可以叫“分化拉拢/打击”,说难听点就是“熊瞎子掰苞米”。对于回民门宦的渊源以及各门宦教义分歧的考究是不存在的!对于个别造反门宦的镇压、迫害与图图是雷霆的!典型的就比如白山派“大小和卓叛乱”的后续处理,此后新疆白山派回民不仅成了朝廷重点打压对象,还纵容黑山派回民肆意迫害白山派……而这也就是晚清一系列新疆回乱的直接原因。

编辑于 2023-09-14 19:08・IP 属地广西查看全文>>

广西董狐狸 - 5 个点赞 👍

下面也有回答,提到了明朝其实是有的,不过规模并不算大。

我个人认为原因主要有三点。第一是人地矛盾,明朝末年人口也只有两亿人左右。人地矛盾并不算尖锐,而且根据当时的一些资料来看,西北那边还是以自耕农为主的,土地兼并最严重的地方其实是江南一带。西北之所以会陷入糜烂,很大程度上是因为天灾以及辽饷,而非所谓的人地矛盾或者地主兼并土地。

清朝末年,在太平天国起义爆发前,整个清王朝的人口就已经有四亿了,而且不要看清朝的面积有那么大,但很多边疆的地方人口是很稀少的,而且清王朝也不允许关内的人去边疆开垦,对东北开垦的禁令甚至一直持续到了日俄战争时期。所以当时西北的人地矛盾就已经变得非常尖锐了,事实上在太平天国爆发的同时,其他地方也因为人地矛盾等问题爆发了大规模的民变。两广大成国起义、華北捻军起义、四川李永和蓝朝鼎起义、福建红钱会起义、云南杜文秀之乱、再加上西北的那啥,可以说整个大清哪个地方没有乱?

第二个原因,我想是因为朝廷的不同。明朝朝廷总体来说并不是一个集权的王朝,他对内的各种控制能力远远比不上满清。永乐帝死了以后,到下面的宣德年间,很多文官大臣就已经开始试探皇帝的底线,或者开始尝试和皇权掰手腕了。等到后面的嘉靖那更是离谱,皇上连亲爹都认不了。万历皇帝也是被那帮文官折腾的20多年不上朝。为什么我要强调这一点呢?因为明朝对内部的控制能力较弱的情况下,绝大多数的民间人士都会把注意力放在一些世俗学术思想方面的研究,例如西学东渐,阳明心学等等。在这样的情况下西北那些天方门宦也更倾向于世俗化,研究今世的学问。等到满清统治时期,一切都改变了。清朝的文字狱使得全国绝大多数的文人全都噤若寒蝉,而且这玩意一直持续到道光年间都还非常的有活力,以至于龚自珍都写诗哀叹文字狱。此外,更别提清朝的那种愚民政策了,好多地方的学堂都被荒废掉了,识字率也是一跌再跌。在这样的环境下,整体的社会氛围就会从世俗化转变为宗教化,开始寄托来世的幸福。白莲教在明朝最严重的时期也不过就是唐塞儿这种占领几十个县。到了满清统治时期,居然能出现王聪儿这种纵横五个省,波及几百个府县的大规模起义。在这样的情况下,西北那些门宦也自然会从世俗化逐渐往宗教化甚至极端化改变。

第三点,我认为是外部环境的影响。明朝的时候游牧民族针对定居农业民族仍然具有优势。在东方对应的就是明朝必须得花大精力去解决蒙古问题,在西方对应的就是克里米亚汗国和奥斯曼帝国这两位。所以西北的那些门宦就是处在一个类似于战争前线的状态,必须要时常和漠北或者是西域雪域之类的一些匪盗作斗争。在这样的情况下,他们自然倾向于抱明朝的大腿,接受明朝的雇佣来对抗这些势力。毕竟这些门宦所代表的势力,本质上仍然是定居农耕文明,最多稍微掺杂了一点点商业元素,和这些游牧文明还是格格不入的,对比一下隔壁的叶尔羌汗国那叫一个惨啊,叶尔羌那个汗庭根本没有税收,没钱了直接往下面抢的。对比一下明朝的简直就是光之国了。所以西北门患看到叶尔羌汗国的统治者,是不会有那种同教的友情,多半是会感叹幸好我没有被这样凶残野蛮的家伙统治。

然而到了清王朝,尤其是清中后期以后,由于那几个板块都被满清所征服,所以他们就没有和周边的漢人以及朝廷抱团的理由了,甚至于朝廷还是限制他们进一步前往西域发展商业网络的阻力。再加上满清的刻意调所导致他们与周边漢人的关系开始进一步恶化。最终就酿成了那种结果。

发布于 2023-09-23 23:51・IP 属地海南查看全文>>

甘棠 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

momo6417 - 0 个点赞 👍

因为需要满足条件,1.回人人口达到一定比例,2.国家治理能力下降。3.地方势力不强。

郑和就是云南的回人,父母因为战争死了,郑和年龄小就被带回去当了太监。关于战争和郑和父母的情况都没有记载,但是明朝的一些行为是有规律可循的,明朝在当年攻打越南的时候,也是弄了好大一批阮姓太监送进宫里,这些太监很多都在历史书上提到过名字,有跟在皇帝身边的,有去军队监军劳军的,还有到地方办事的。所以郑和估计也是同样的逻辑。

明朝可能在不经意间就控制了回人的人口,控制了人口,客观上就减少了概率。

关于国家治理能力,明朝的巡抚制度就是专门镇压边关少数民族的,哪个地方乱哪里就设个巡抚专门来管。再配合明朝的都察院制度,那真是稳妥,都察院这些喷子上纲上线那是有一套的,不允许大明有回人这个禁忌那个禁忌的,不能允许有那么牛逼的存在。

关于地方势力,明朝是军户制度,加上藩王在外,这些都算是地方势力,有地方势力坐镇,回人的势力肯定会被打压,很可能是扼杀在萌芽,刚冒头就解决了。

发布于 2024-01-28 04:39・IP 属地陕西查看全文>>

NaP