补充几个问题:

1.元安西王阿难达大概率不是回教徒。他本人与佛教联系紧密。西北的回族来源也不是其手下军队,这个说法大概率是拉施特胡编的。

2.回乱某种程度上也是种族问题,即使到清代末年,回与汉仍然有明显的差别。在陕西,“回民隆准深眶,土人一望而知。”汉民嘲笑"高鼻子,深眼窝,不是回子是哪个?"左宗棠亦谓:“回则习俗不同,种类各别,又形状与汉民有异。陕甘汉人一遇回子即能识别,虽夹杂稠众之中鲜得脱者。”

3.并不存在清朝摧毁卫所取代回民生态位的变革,清代西北军队中依然保有大量回民,回民成为提督者也为数不少。仅从雍正至道光100多年时间的不完全统计,官至提督级的回族将官就有二十多名,总兵以下的中下级官员更多。

4.清时通西域,使得大量的伊斯兰文化涌入。而实际上用来以汉文翻译著作的回儒仅限于东部,而且多是学术性的,没有大众化。西北则是完全相反,完全不存在回儒,且缺乏士大夫阶层。一切与汉族元素的过于深入的接触都被视作潜在的背教行为。西北回民由此不重视汉文教育,大尔林精通阿拉伯语、波斯语的比比皆是,但却可能仅仅粗通汉文,很多人既不重视汉文教育,也很少从事汉文著述,几乎没有可观的译著,基本上不能进行伊儒对话,也缺乏积极调和族群关系的良好认知。

万历十五年的南京兵部右侍郎王世贞上奏,“回夷色目人,不得别造寺宇,崇奉满刺诸祀,以时(示)一统之盛。”应该说,大明对于回民也不放心。

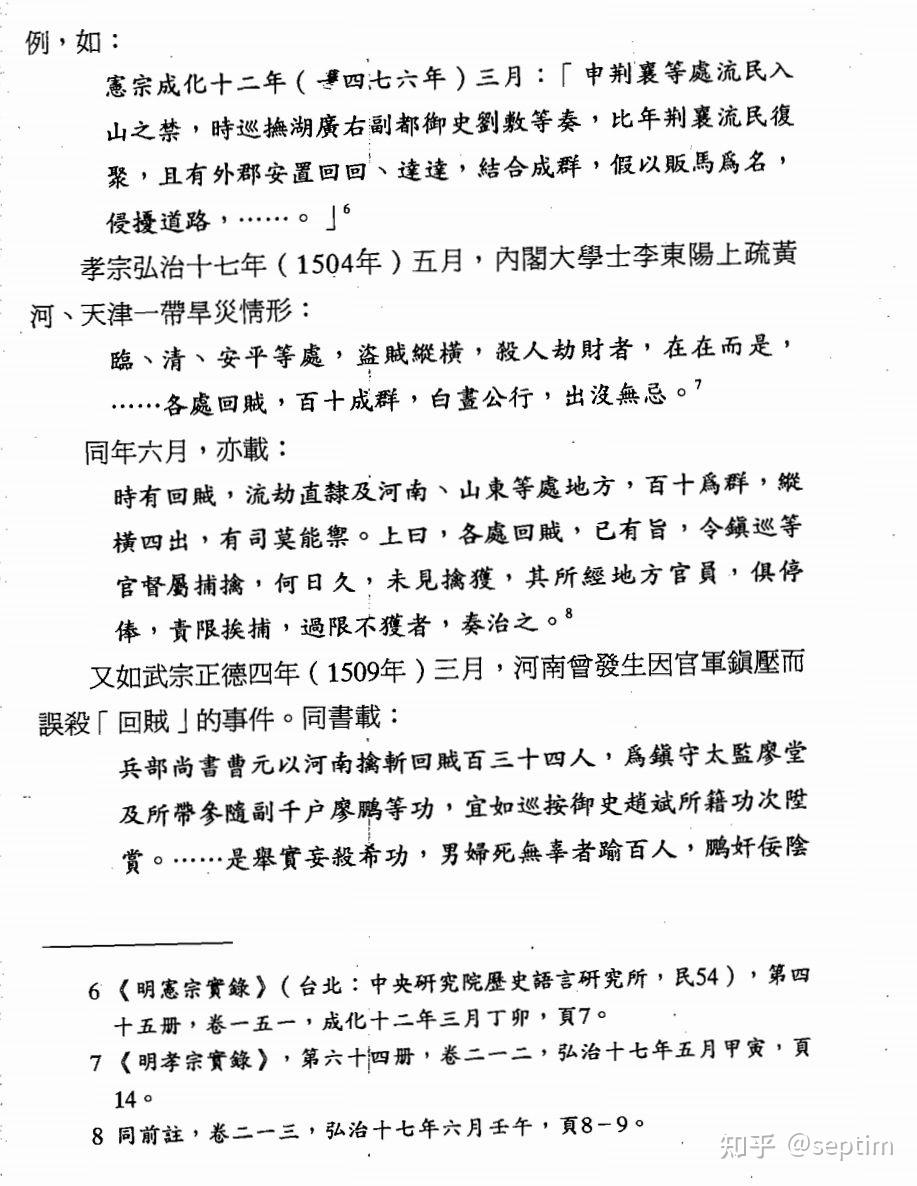

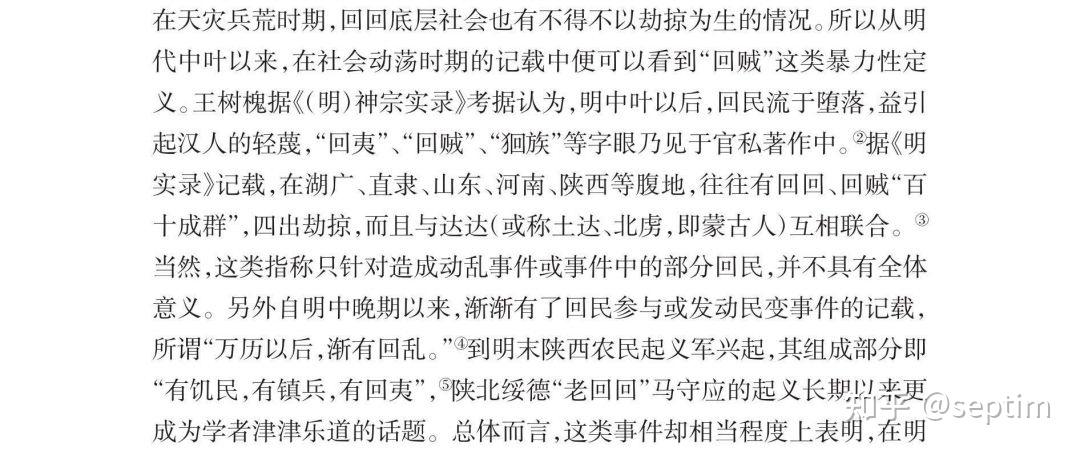

明代各种官私著作中多有“回贼”、“回异”、“犭回族”之语。对于拨在各卫所的蒙古、回回军民,规定“卫不过二百,所不过二十,官不许专城,卒不许类聚”。就怕他们裹挟造反。

明代中业以后,史料中记载回贼时间数量猛增,

事实上,明代中晚期之后,渐渐有回民发动或参与民变的事迹。《夏河县志》谓之曰:“万历之后,渐有回乱。”

至于回回如何对大明赤胆忠心的嘛……

sir,this way!

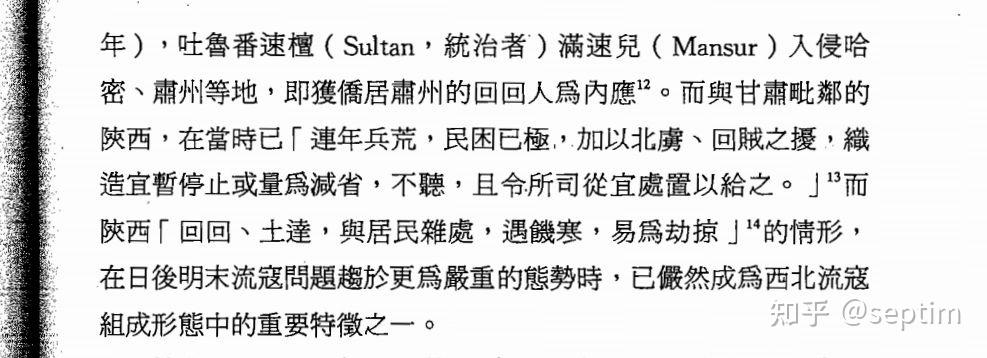

1517年,吐鲁番苏丹入侵哈密、肃州,回回人为内应。

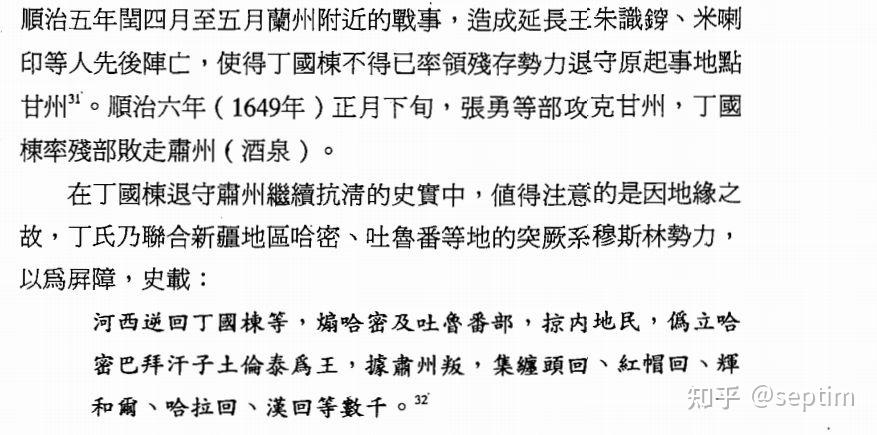

至于米喇印、丁国栋起义说是要反清复明……

但是如果把后续联合各种缠回的事迹一并说出来,其实挺乐的。

起义的首之一丁国栋属实大元忠臣,不过我记得他好像要复明来着?

土伦泰:你说我一个蒙兀儿穆斯林怎么被拥立为王了?

不过值得一提的事反对剃发的说法来自《十二朝东华录》,而《顺治实录》则是简单的说明其借由清军“征调入川,倡谋作乱”。