为什么中国南宋就有了活字印刷,明清还要抄书呢?

- 4 个点赞 👍

大多数人都是从技术角度来思考的。我认为必须先从古人需求上思考,然后按照经济学原理去分析,再结合技术去分析——我观点不同之处:技术上的缺点是可以跟着需求去演化解决的。

暂时只是个思路,以后深入研究后再补充完善。

首先,明确古人印刷需求:

①唐宋元明清,印刷佛经:印刷质量要好(因为信仰需求虔诚,不能马虎),印刷量要大,印刷内容几百年几乎不变,单册字数不会太多。甲方:非富即贵的信徒,政府/寺庙等。印刷目的:向识字的(信徒或潜在信徒)传教。

②唐宋明清,印刷读书人学习考试资料(四书五经之类):印刷质量可以凑合,印刷量要大,印刷内容上百年几乎不变,单册字数往往比佛经更少。甲方:书商,印刷目的:卖给穷学生。

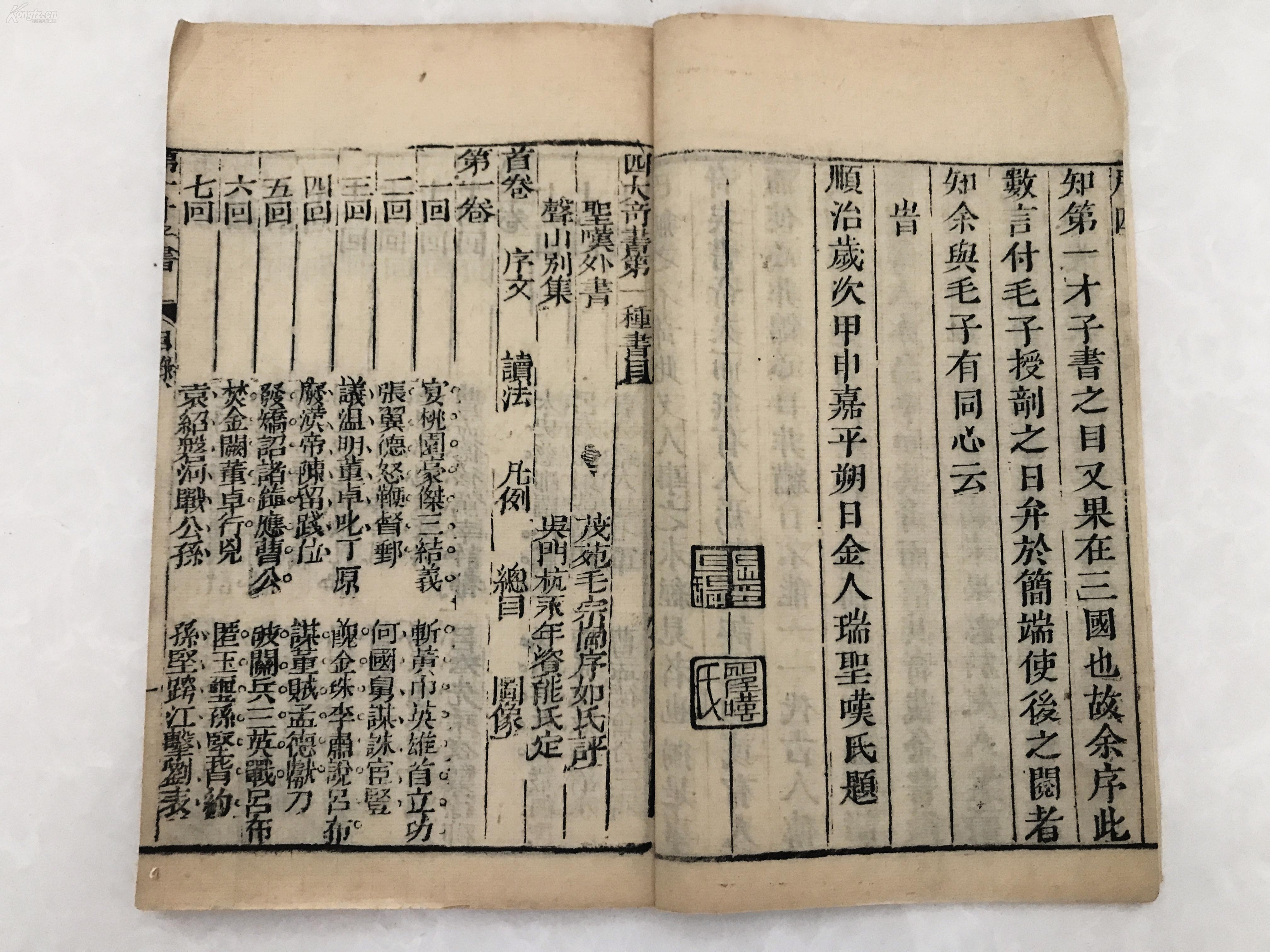

③明清:新增了很多世俗文学作品(比如小说),有了新的印刷需求。印刷质量可以凑合,印刷量相对②更少,印刷内容要根据市场反馈和说书新内容演变,单册字数多。甲方:书商;印刷目的:给识字精英或中产供给精神产品消磨时间。

由此,印刷需求催生了技术演化:

隋唐:佛教开始繁荣,首开科举考试(但主要是非富即贵才能学

查看全文>>

借我一双慧眼吧 - 4 个点赞 👍

结论:活字印刷并没有为中华文明带来这个增益效果,没有减少文化传播的成本。现在吹“活字印刷”只是当年李约瑟认为这玩意不错。

反而古腾堡的活字印刷才真正的推动了欧洲文明的进步。

中国古代先进的农业技术,水利技术远比活字印刷有代表性。

查看全文>>

Moche - 2 个点赞 👍

活字印刷效果不好,对不齐。后来雕版印刷还是主流。直到德国发明古登堡印刷机。

查看全文>>

知乎用户 - 1 个点赞 👍

抄书都是冷门书,买不着的书,单独印刷一本,不管那种印刷术都不现实。

查看全文>>

长城长工 - 1 个点赞 👍

活字印刷只适用于小批量,零星几本,费那功夫不如抄书,大批量直接雕版。

不但明清抄,现在小学生还在抄呢!

查看全文>>

一个纯粹的人 - 1 个点赞 👍

常用汉字有多少个?要排版这个数量少说乘个十吧。

查看全文>>

幽魂 - 0 个点赞 👍

印量大的用雕版,印量小用手抄,印量不大,周期性更新的用活字。

最终还是要考虑经济性。

查看全文>>

老豆 - 0 个点赞 👍

东汉蔡伦发明造纸术,但是到了三国还是用的竹简

查看全文>>

要啥自行车 - 378 个点赞 👍

30年前,镇上出现了一个租售一体的书肆,由一个中专毕业生开设。他戴着厚厚的眼镜,留着些许胡子,眼里满是理想。

店里头有许多古典名著,花花绿绿的武侠和杂志,也有流行歌曲集。

我头一回见到这种书店,就赖在了店里。

店主也不是傻子,看久了,就催促归位,并建议道:“你可以租。”

租金倒是不贵,可以带走,记得是五毛钱,只是要交押金。

对我来说,五毛钱是一笔巨款,更别说还有和书价等同的押金。便拿了烟盒,把书上紧要的内容抄下来。

我写字很慢,歪歪扭扭地写了几行,我爸来了,见我埋头抄书,就说:“买下来吧!”

五块钱。

不要以现在的眼光,去体会那时候的“五块”。要用合理的缩放法,即,用现在底层普遍工资与那时候底层普遍工资的比例,去乘以“五块”。

是以150块的价格买下来的。

古代的图书差不多就是这样的,同等字数的书,只能更贵。

而且,由于地方上行业不景气,印刷不普及,很多经典书籍就连县城里也买不到,想要买,得去省城。

借书更是一件难事,能借来就是很大的面子。

只要能借来,抄书就简单多了,但得“计日以还”。

用纸,用墨,用功。

那么,这是否说明了“活字印刷”对社会发展根本没起到什么作用呢?

不是的。

活字印刷的出现,确实大大减少了文化流通的成本。

帛书时代,一部书的花费大体为工人一个多月的薪资,相当于现在的5000元左右。

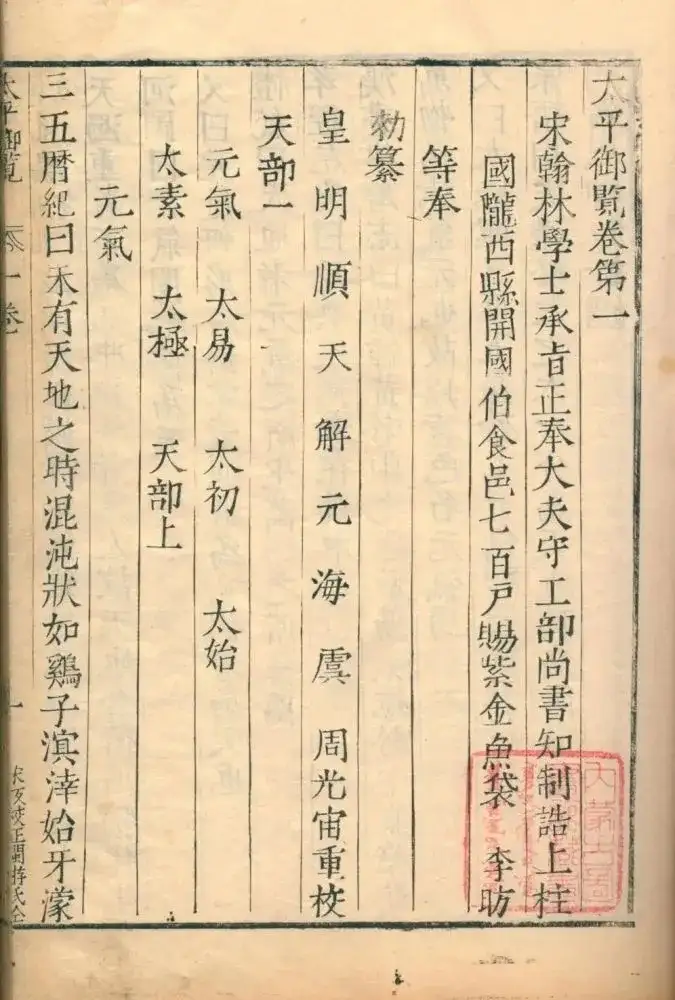

唐朝雕版印刷出现后,一卷书(一万字)的价格大为降低。大略只用花掉普通人一天的工钱,一部书(十万多字)要用掉十日所得,大略相等于现在的1000元。

明清时,人们只用花费唐朝人几分之一的钱,就可以读到同样的经典。

现在,我们再去买这样一部书,只要十几元。

明清出版业发达,也只是相对发达。不变的是读书人都是穷措大,要读的却太多。尤其是一些只有他自己才想看的作品,市面上根本买不到。由于比较稀有,定价就很昂贵,只能从藏书家或者大儒那里借,借了就要归还。

不抄下来,又能怎么办呢?

刘震云的小说《塔铺》,描写开放高考后借地理教材的故事。地理教材本该都有,但确实都没有。小说主人公的父亲,跑去县里教书的亲戚家借来一本,得以让孩子考上北大。

假设故事中的“刘震云”拥有了这么一本“稀有书”,有个关系很好的朋友来借,他应当不会借出去,但可能会允许朋友在他家里抄。

我们就可以借此理解明清时期读书人的心理状态,省钱是一方面,有时候花钱也买不到。加上抄书本来就是熟悉文本的一个过程,士子们便都“抄”了起来。

发布于 2023-07-19 23:47・IP 属地山东查看全文>>

豆子 - 333 个点赞 👍

查看全文>>

侃叔 - 255 个点赞 👍

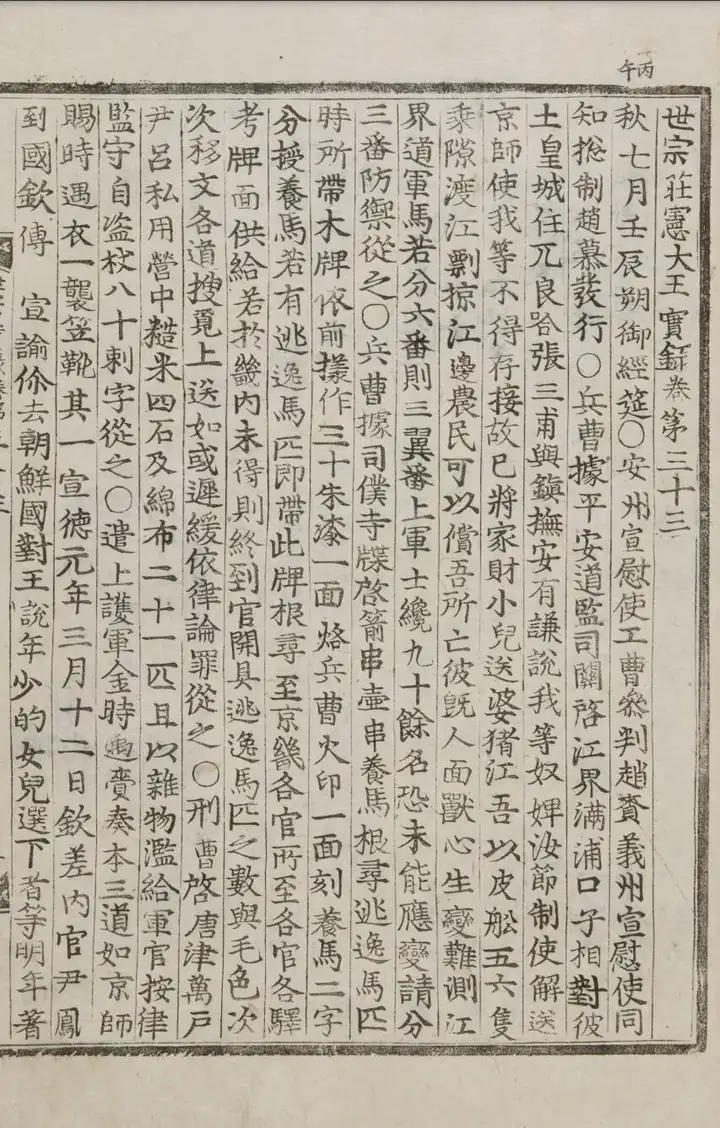

我导师有一篇论文阐述过印刷术在中国的发展历程。

论文中一个反常识的结论是:活字印刷术并不好用。

正如中学课本上所说活字印刷术有很多优点,比如可以重复使用、泥活字和铜活字耐久性比木制雕版印刷要高、占用空间小等等等等优点。

但这些优点相对雕版印刷术来说,都算不上绝对性优势。

而雕版印刷术相比活字印刷术,反而有一个决定性的优势——那就是刻版的工匠可以完全不识字。

可能很多人不太清楚活字印刷术的一个操作流程。

在活字烧制完成后,按照王桢《农书》中的相关文献记载,排版时需要一人唱版(把字读出来),一人拣字(把对应活字挑出来),一人排版。

到这里,你就会发现一个问题,这一整个操作流程,需要三个人都识字。但凡有一个人不识字,整个流程都没办法进行。

而古代的识字率可是很低的。

我导师在论文中考究过雕版印刷品,发现很多雕版印刷品中会出现一些仅此一例的异体字,比如字上多一横,少一横,多一撇少一撇。

其中有一些或许是母本原来的笔误,但更大的可能是因为刻版的工匠不识字,在雕刻的时候照猫画虎,刻错了版。(这是很有可能的,因为在明代嘉靖仿宋体,也就是枯柴体出现之前,印刷品是没有统一字体的)

这也很符合中国古代识字率低的史实。

所以一直到明清,中国印刷业依然是以雕版印刷为主,活字印刷术并没有大规模流行开来。

再其次,《梦溪笔谈》的作者沈括,曾经很精准的描述了活字印刷术的另一个特点。

若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。

也就是说活字印刷术必须要大规模印刷,才能体现出优势,如果我只需要一两本,那我为什么不直接手抄呢?

所以,活字印刷术和抄书这两件事并存,一点也不奇怪~

编辑于 2023-08-10 01:14・IP 属地浙江查看全文>>

冯.若衣卖 - 241 个点赞 👍

活字排版,最起码的要求是排版工人得识字。

常用汉字几千个,要是完全无序摆放让工人挨个挑,那得把人累死,所以备用字模必须按一定顺序摆放,比如说音韵。

但是,又识字又懂音韵的人,为啥要当工人呢。

发布于 2023-07-19 06:43・IP 属地北京查看全文>>

项天鹰 - 230 个点赞 👍

当年钱钟书回国的时候,带的东西里最宝贝的就是他在英国读书的时候做的几箱子读书卡片。

那钱钟书为什么做读书卡片?为什么要把几页书都抄下来,他就不能随身带一台活字印刷机进图书馆吗?

实在不行,他把书借出来,找一家印刷厂,让人用活字印刷再印出来也行嘛。

如果你觉得我这说法是犯傻,那你就知道了这其中最为关键的理由——不划算。

有查字符、排版的功夫,都够抄三遍书的了。

即便是在科技大进步的20世纪下半叶,这个问题也依然存在。我的老师当年读研、读博的时候,去过好几次国博,每次去都会复印一堆资料回来。

那他为什么不直接买那些书呢?因为专业内的很多书都很小众,有些只出过一版,印刷量只有几百本,市场上很难找到。而国博对于借出书的数量有限制,他人在外地,不可能来来回回还书,于是就只能赶紧找书,然后把需要的部分复印出来。

这就是拜复印机所赐,若是回到古代,他也就只能带着一堆纸在那儿抄了。

此外,在古代,出版也是一件大事。在明清时代,无论是雕版还是活字印刷,真正要“出版”一本书,价格都在几十两银子到数百两银子以上。很多读书人实际上并没有这个财力,他们的著作实际上是以“手卷”或者誊写本的形式存在的。那么,对于想看或者复制这些作品的人来说,唯一也是最好的选择也依然是誊抄。

在另一方面,很多人实际上也是低估了抄书的效率、高估了抄书的成本。实际上,即便是用毛笔抄书,一个熟练的抄书人一天也能轻松写到一两万字以上。而很多古籍,整本书下来也就是几万字而已。

《孔乙己》中写到孔乙己时曾说:

听人家背地里谈论,孔乙己原来也读过书,但终于没有进学,又不会营生;于是愈过愈穷,弄到将要讨饭了。幸而写得一笔好字,便替人家抄抄书,换一碗饭吃。

也就是说,在晚清时代,抄书实际上是一门不怎么挣钱的营生,否则孔乙己也不至于在走投无路之后才去给人抄书。而鲁迅对抄书的酬劳,也只有“换一碗饭吃”的描述,也能看出来这的确不怎么挣钱。

在这种情况下,自己抄书或者雇人抄书,反而是一种极为省钱的办法。而如果对字是否好看没有要求,找个字写的一般的人来抄书,估计还能更省钱。

说到底,雕版印刷也好,活字印刷也好,解决的都是大规模复制图书的成本和效率问题,而不是复制图书的成本和效率问题。这就如同是,如果你只想给自己做一个小手办,花上几百块找个3D打印工作室做了即可,但如果你想把这个手办上市,虽然手办的价格可能只有几十块,可在这之前,你首先还得给厂家掏个几十万乃至几百万的开模费。

而这个“开模费”,也就是活字印刷的启动成本。

发布于 2023-11-21 14:50・IP 属地北京查看全文>>

Zpuzzle - 216 个点赞 👍

查看全文>>

钦若昊天 - 199 个点赞 👍

关于活字印刷术,听听就得了。

如果你有兴趣,可以自己制作几个泥活字,用最简单的油印,看能不能印出书来。

由于不能有效控制字体大小,所以排版对不齐。排版对不齐,就很容易溢出墨迹,整张纸都是脏的。

如此印刷出的成品,还不如手抄本。

一直到元代,朝鲜人发明了金属活字,这项技术才算有了一定实用价值。

但高昂的成本仍然让绝大多数人望而却步。

一般情况下,仅仅服务于皇室和朝廷。

明人清人并不傻,如果活字印刷术真能够普及,为啥还要热衷于雕版印刷术?

任何技术想要推广,必须同时满足实用和便宜两点。

看似简单,做起来却并不简单。

否则人力手抄本,不会一直延续到民国时代,仍然盛行于社会。

实际上,近代印刷术起源于文艺复兴,发明者是德国人古登堡。

西方不但独立发明了印刷机,还普及了印刷刊物。

古登堡印刷机的模型在百度百科可以查到,其复杂程度,和泥活字印刷完全不可同日而语。

甚至连基础原理都不一样。

古登堡印刷机中的字体,是五种金属混合而成的合金。

其原料配比和制作工艺,经过了几十年间反复之实验。

本质上,古登堡属于最早一批科技工作者。

科技革命,自然需要诞生科技的土壤。

明清时代的中国(特别是清),显然不具备这种条件。

有时候,应该读一读编年体的历史书,横向对比一下,同时代的东西方都在干什么。

也许,你会得出一个崭新的世界。

编辑于 2023-07-24 22:31・IP 属地北京查看全文>>

萧夏 - 153 个点赞 👍

查看全文>>

WhySoHard - 118 个点赞 👍

查看全文>>

louischen - 115 个点赞 👍

活字印刷很好,但有个前提条件就是摆弄活字印刷术的人需要认识字,认识常用的所有汉字。

但是你想想,在古代,如果你识字,而且还是认识所有字而不是那种简单会写名字认识上大人孔乙己的识字,那你在这个县的学问差不多能排进前1%了。

那你直接去考科举不就得了?即便是只考了个秀才然后给人教书也可以啊。

发布于 2025-04-09 15:31・IP 属地安徽查看全文>>

宁南左侯 - 114 个点赞 👍

查看全文>>

洪导不会飞 - 91 个点赞 👍

为什么网上明明有景区照片了,你还要自己拍呢

你忽略了人自己记录的需要

为什么20世纪50年代就有精度可以达到每2000万年才误差1秒的原子钟了

你还要戴手表,用手机看时间呢?

你真的可以不计算成本的吗?

活字印刷很贵的!

先来了解了解什么是刻本吧!

铜刻本是这样的

印刷出来的字迹相对更清晰一些,但是铜很贵的!常用汉字也有几千个,但那得多少顿饭钱?

木刻本好一点,材料没这么贵:

但木刻本每个字也要手刻

要花时间排版

还要校对

他才能量产

这些也要花费人力物力的

所以古籍善本为什么贵

因为古代校对,出版一本书成本很高,加之为了表示对先贤文人的尊敬,看到地上的纸都要捡起来。

古代人对书可以说相当爱护!

就和今天你很爱护你花了好多钱买的华为手机平板电脑一样!

那么印一本书,成本要多少呢?

我们来计算下:

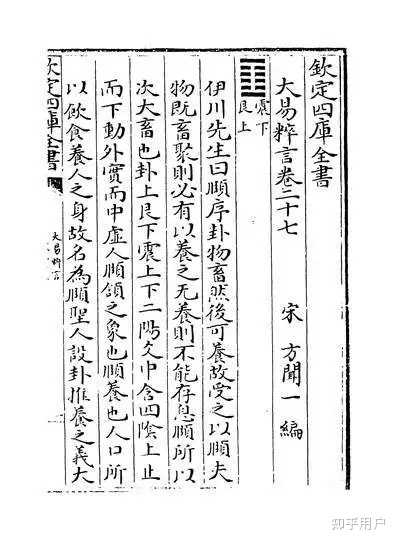

根据记载,南宋的淳锡年间,苏州地区印刷《大易粹言》二十册,就耗费了1300多张纸,不光纸张,其他的材料棕墨糊药,印背匠工人的吃饭的钱就有1.5贯,赁本钱,1.2贯,成本总共是大约3,3贯,这样成本的书,标定的售价是8贯。有人估算过,一贯大概能买300多块的东西,也就是说,一本书的价值差不多2400了。

清朝有一个叫徐增的人有一段记载:一部《元气集》一共是40页,整部书共印了100首诗,这本书的成本价在16两白银。在清朝一两银子也相当于人民币150元到200元,这样算下来,这本书的价格也是差不多2400元。

曾国藩算是封疆大吏,早年家里虽不至于大富大贵,条件也不差。曾国藩出生时,家里有田地百余亩,人均十二亩左右,是晚清全国水平的七点三倍,具备小康家庭水平。然而就他这样的人,早年落地后在当时的金陵看中了一部《二十三史》。狠狠心咬咬牙,把自己的衣服都当了出去,又借了一部分钱,才买下了这部书。他的父亲知道这件事情以后,不仅没有责怪他,反而特别的高兴。

买书究竟占官宦生活开支多大比重?曾帅自己有记载!

道光二十一年曾国藩在京安置妥当,生活工作日渐步入正轨,我们来看看这一年曾国藩的消费账单:

文化消费:买书、买文具约49两白银

交通消费:租马车,50两

人情往来:礼金、礼品、请客吃饭90两

服饰消费:清官要求繁缛铺张,头一年进京华销最大,这一年减半约33两

房屋租金:棉花六条胡同年租金66两(6年后徒增人口租更大屋租金约251两)

日常花销:以饭菜和杂役费用为主,约176两

孝敬老人:长子长孙到京后年年要寄钱贴补家用,约60两

由此算来,曾国藩在这一年约消费600多两,但他的法定收入只有130两。

当然,在清朝许多官员也有自己的办法,就是地方官馈赠,清朝有名的夏日“冰敬”、冬日“炭敬”、老乡“团拜钱”、临走“别敬”就是合理的地方官上敬京官的项目,以此为由,京官的业余生活,夜夜设宴、日日参加饭局,他们之间形成一张巨大的交际网络。这不是重点咱就此打住。因此为什么古人抄书?

虽然这篇文章不是课本里的内容,但我相信许多人做文言文阅读试题时肯定也都做过:

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。

印刷成本非常高!

再补充一点:

古代抄书还有个原因就是文化上的封闭保守:

清代文字狱盛行,让整个社会沉浸在压抑的社会氛围之中,一片死气沉沉的社会风气。你不准说大清朝任何的不好,否则就会招来衙门的打击。

短平快传唱的诗歌受到了当局的喜欢,轻松,愉悦,小乐惠。当时许多歌功颂德的诗词,颇受嘉许。

长篇大论的书,具有蛊惑性,很有思想,读书人读点历史,也就知道当朝嘉庆道光都干了什么?自然市场对大清朝信心就更糟糕了!

更令大清王朝害怕的是揭露事实,反应百姓生活,其中最典型的就是反应生活点点滴滴的小说。特别是世情小说,什么是世情小说呢?世情小说是中国古典白话小说的一种,又称为人情小说,世情书等。它是以“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”为主要特点的一类小说。宏观层面上的社会氛围与社会风气;所谓世情,指的是影响甚至决定人们如何处理各种矛盾,各种人际关系的微妙的情感、心理愿望和理想,也就是微观层面上处于特定环境中人们隐秘的精神世界。

为了管制书籍,当时还进行了一系列的打击,多种维度上进行,严重破坏了中华文明的创造力:

打压主要的方式就包括将这些收缴来的图书进行销毁,再或者就是篡改书籍当中的内容。

除此之外,大清王朝还在不断的出台法律政策,重拳出击,重剑出鞘,结合地方上的法律法规,让中央集权和地方共同发力,为书籍的查禁工作发挥最大的效力。

乾隆时期为了销毁那些对清政府利的言论或书籍,就达到了一万多卷,单本书的总册数也是十多万册,此前,雍正年间也对这些书籍进行大量销毁。

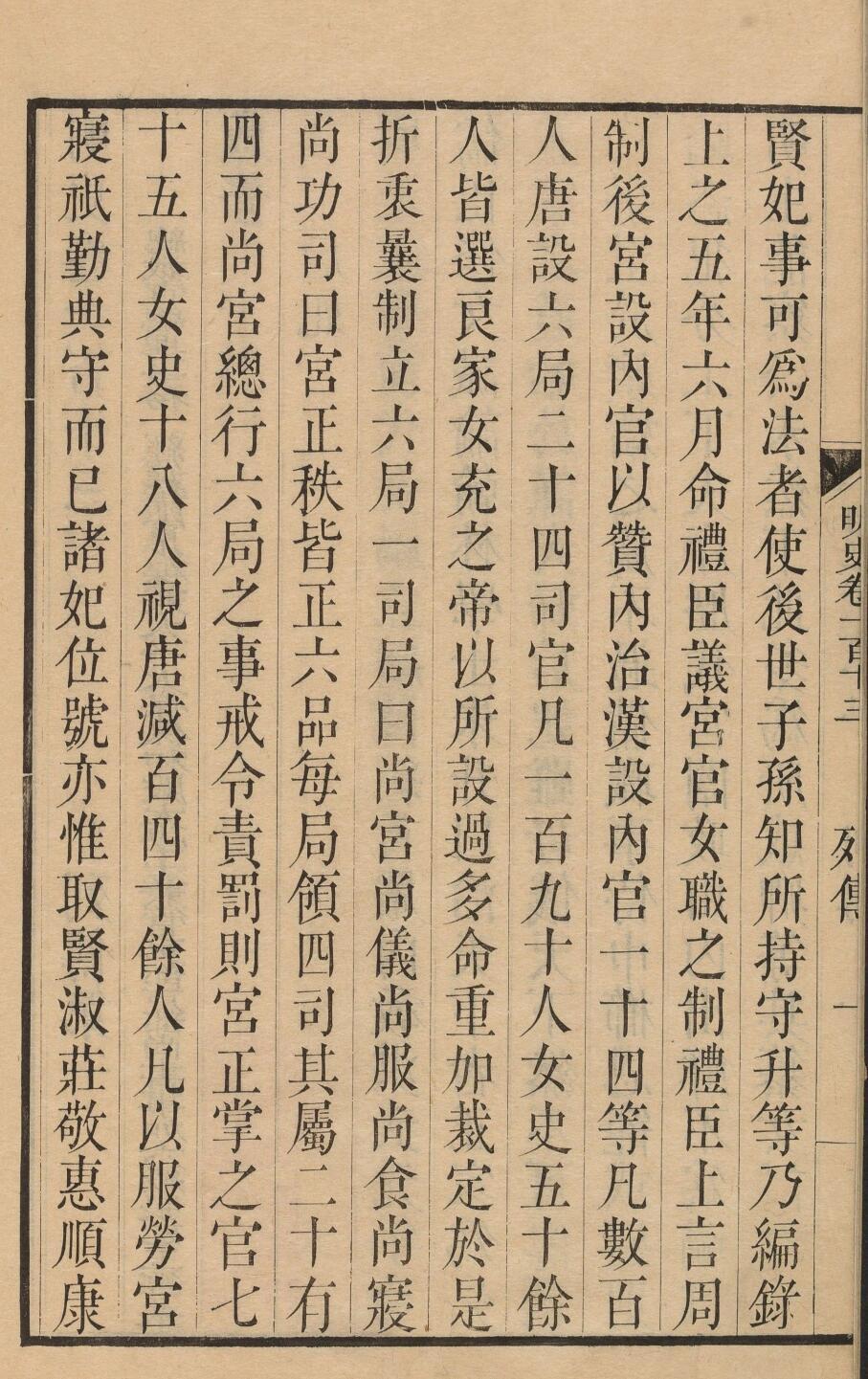

再就是有的书籍,虽然政府统治阶层非常想销毁,但是又不能销毁的图书就只能采取篡改的方式,例如像《四库全书》在这本书当中有的反应,民族矛盾以及阶级压迫这样的言语片段进行大量修改,所剩下的都是统治阶级良好的品德,有效的治理方式等等,这些都是对历史的重大篡改。

编纂重大的文化工程《四库全书》也是对文化的一种删减。

除此之外,大清王朝还在不断地颁布图书市场管理法令。出台了一系列的法律法规。像《大清律》、《大清报律》、《著作权律》以及《大清印刷物专律》,似乎法制建设在不断完善!这些都是从各个维度,像对作者出版商出售者,以及对于那些专管查书的官吏都有着明确的规定。

这样就让图书的管理模式从源头到禁书的所有流程,都有着十分严格的规章制度。

同时,进口书也不是法外之地:

清朝实行的闭关锁国的外交政策,自然就不会自由的让外国书籍进入到中国市场。

特别是一些宗教类的书籍,容易挑起是非,让清朝的地方秩序受到很大的影响,所以这些宗教类的书籍是严禁进口的。

但是,像西方《几何原本》以及其他社会学法学方面的书籍,都是能够在正常的流通范围内进行销售。

清朝政府对于那些外来的书籍是有着严格管控的,为的就是能够让中国图书市场不受外国书籍的影响,特别是在雍正乾隆年间,如果那些走私禁书到中国市场或者说管理不善的官员,都会受到严厉的处罚,甚至招来灭顶之灾。

这种情况下,手抄本意义就非常大

有的书是没有办法正式印刷出版的,它们便以手抄方式传播和保存。据说抄写最多的是《圣经》。

比如“中国古代十大手抄本”的明清小说,都是禁书,如果您还没有成年,这些书不可以看,如果您成年了,那博主就当发福利吧,可否帮忙点个赞:《海上花魅影》(清)袁枚抄本;《山水情》(明)高濂抄本;《双和欢》(清)吕天成抄本;《玉支肌》(明)沈德符抄本;《锦香亭》(清)李渔抄本;《雨花香》(清)纪晓岚抄本;《春消息》(明)文震亨抄本;《锦绣衣》(明)沈三白抄本;《人间乐》(明)田芝衡抄本;《归莲梦》(明)杨慎抄本。

上世纪60年代,70年代,也是手抄本盛行的时候。

当然60年代、70年代主要的手抄原因是因为文化、知识上的匮乏。人们在下地劳作之余大量时间需要打发。因此有大把的时间手抄。

当时只能读语录,娱乐上也就是样板戏了。但是当时也有大量的语录是手抄的。

六七十年代的初高中生,都喜欢互抄一些文摘,电影故事等,在那个缺乏娱乐的年代,抄书就成了他们那代人的精神食粮。

其中有一部分手抄本是被明令禁止的,在书荒年代,许多读者因传抄手抄本而挨批斗,甚至被劳动教养。但是还是一批以惊悚、侦破和反特故事为主,以及爱情与性方面的题材的手抄本文学在地下和民间流传。流传最甚的时候,是1974年、1975年。当时,社会广为流传的手抄本有300多种。其中,张宝瑞的作品占到二十多种。他被誉为“东方007”。许多读者因传抄这些小说,而受到过批斗,乃至被以“流氓罪”劳动教养。当时下乡插队的知青晚上阅读最流行当属《一双绣花鞋》。据说当时,每读几页,总要四下张望一下,看看屋里有没有诡异人影,才敢继续读下去。

编辑于 2023-08-11 08:51・IP 属地上海查看全文>>

何许人 - 88 个点赞 👍

这问题下的回答都是什么跟什么啊?

没有普及复印机的年代,人们去图书馆查资料也是要用手抄的。

为什么?

你想复制一本书,难道最方便的方法不是一支笔一叠纸抄下来吗?

难道你还去弄个印刷机慢慢排版吗?

明朝人又不是傻子,他为什么要抄书啊?

因为这书他买不到啊。

你以为明朝的书店和现代图书馆一样大吗?除了极少数的畅销书,一般是儒家经典和市井小说,其他书谁会去印刷出版啊?出版了卖给谁啊?

绝大部分文字都以孤本珍本的形式,藏在朝廷机构或是诗书世家。你想看,只能去借阅。你想复制一本,当然就只能手抄了啊。

不然呢?

顺便说一下,中文活字印刷的主要竞争者不是雕版也不是手抄,而是蜡版印刷术。

明清很多传教士都描述过这种中国独有的印刷技术。

简单来说就是用尖锐物在蜡版(蜂蜡和松香的混合物)上雕刻,然后刷墨印刷。

这个办法成本低廉速度又快,适合于需要快速刊印的消息发布。

编辑于 2023-07-19 13:09・IP 属地四川查看全文>>

绿影蓝刀 - 84 个点赞 👍

目前关于活字印刷术为什么没有在中国古代大规模流行,学界有两种截然不同的观点。

第一种:中国古代缺少如《圣经》一般印量巨大的书籍,使用活字印刷术并不划算

如邹振环在苏精先生的《铸以代刻》代序中所说的:

活字印书至少需要几万字的字范,从技术经济学角度来看,成本过高,对于印刷量不大的书籍,反不如用雕版印刷合算。这也是活字印刷从宋代印本文化形成以来,一直没有从根本上取代雕版印刷的原因。

第二种:中国古代恰恰是由于不同的书太少了,导致使用活字印刷术不划算

如艾俊川所说:

我以为,研究传统活字印刷为何未能取代雕版,应重点关注两个综合因素,一是古代知识更新迟缓带来的“藏版”需求,二是活字版的便捷印刷地位给受众带来的心理影响。

以往我同意第一种观点,原因很简单,一说西方活字印刷术,就会想到古腾堡圣经,一说到圣经,就能联想到这是世界上有史以来印量最大的书籍。但其实古腾堡圣经的印刷量并不大,只有一百多本。

如今我同意第二种观点。因为目前留存非常多的清代、民国时期的家谱、族谱,都是采用活字印刷,这种家谱族谱印量都非常小,但是需要经常做一些调整,这个时候使用活字印刷就必每次都重新雕版便宜得多。

再例如,如今流传许多清代的《硃批谕旨》,采用的都是木活字印刷,《硃批谕旨》并不是海量印刷的,而是展示的一种每天更新的“聊天记录”,如果用雕版,一块板子最多可能就印几次就没用了,这个时候使用木活字显然更加划算。

再例如,中国古代最有名的铜活字,当属清代武英殿铜活字,曾印刷出《古今图书集成》等大型类书,《古今图书集成》印量并不大,但是包含书籍相当多,用雕版太贵,用活字正好。

所以,相比于雕版印刷,活字印刷并不能让书的印量海量增加,只有到了近代,产生了知识大爆炸时,雕版印刷便不能适应飞速增加的图书种类,才有了以铅字印刷为代表的活字印刷大发展。当然,最后也被以石印为代表的影印所代替。

从雕版到活字再到影印,推动力从来都不是印量,而是图书种类,即知识大爆炸的程度。

发布于 2023-08-02 17:42・IP 属地四川查看全文>>

李子寒泉 - 56 个点赞 👍

活字印刷就是个笑话。

先不说古代,就是三十年前,在打印机复印机还不能普及的年代。活字印刷还仅仅出现在课文中的四个字。

汉字常用字就3千个,每个字备100个(其实不多),就是30万个。这就完了么?不,各种字体,各种字号,各种粗细笔画。每一个变化就得在30万基础上翻一倍。如果是泥铅字,磨损会非常严重并不比雕版好多少。如果是铁铅字,制作成本非常高。没有足球场这么大的备用铅字库房,想印书是不可能的。相反,活字印刷却适合字符数量少,重复体量大的欧洲,以字母作为文字的地方。

反观雕版印刷。一本40页的小册子,喊40个学徒,每人雕一页,可能一天就干完了。放到今天,只需要用利用油水互斥的原理,只需要照着母版抄一遍,就能开始印刷。八九十年代学校里给学生印复习试卷用的就是这个技术。

活字印刷只是写在书本上,让国人自嗨一下的笑话。就是到21世纪的今天的印刷术也是基于雕版印刷而来的。

如果我穿越回古代,开一个印书局,会毫不犹豫的放弃活字印刷,而用雕版印刷。

编辑于 2023-08-19 09:33・IP 属地湖北查看全文>>

皮皮 - 50 个点赞 👍

我小时候,我学校就有一间印刷车间,当年我们期末考试的卷子都是自己印的。我因为小时候学习成绩还好,被老师特批可以去印刷车间里帮忙干活,当初也算是大开眼界了。

当年的印象是,印卷子时老师会提前手写出卷子,然后我们负责找字,把卷子上写的东西都排列好,然后工人会把我们帮忙码好的字加上空白铅字排版。

我的找字经验是,数学卷子最好找,十个数字加上点加减乘除标点符号就搞定;其次是汉语拼音,当年有道题是看拼音写汉字,因为当年我们还没用到英语字母大小写,都是小写的拼音,也非常号召。

最麻烦的就是找汉字,印象里汉字特别难找,有工人随手放的常用字,还有按照拼音顺序排序的,还有按照笔画顺序排序的……总之,排数字和拼音,就是校对麻烦总免不了丢字漏字;而汉字,找起来不仅鸡飞狗跳,我们当年因为方言口音问题外加铅字是反的有时候不会数笔画,当年为找个字真能打起来……

总结就是,字母在活字印刷上真的比汉字便利太多太多了。如果不是因为义务教育的普及让我们一群十几岁的小孩也能识几百一千字,小数量的印刷活字的效率真是太低了,如果就印一百份,四五百字的东西,排活字还真不如找几十个人同时抄来的快……

发布于 2023-08-02 21:39・IP 属地江苏查看全文>>

绿皮工业 - 49 个点赞 👍

①

对于字数不多,需求量最大而且长期被需要,基本上不需要换版的书籍,雕版印刷才是成本最低,最便宜的。

因为刻一副雕版,比做活字成本要低得多。而且印刷起来也更方便,成本更低。

教科书说,活字印刷取代雕版印刷,是因为雕版成本更高,雕错一个字就废了,得重雕,导致成本更低的活字取代雕版。这种说法是很片面的,因为雕版是先写上字,再雕,校对好了,就不出错字。可能出现的问题是雕刻时用力重了之类导致雕废了。但很难出现。雕石碑都不容易出现,更不要说雕木头了。就算雕错了,雕木头的成本那也远低于做活字。

所以,只要雕版空置率低,肯定是成本远低于活字的。

只有作品的需求量不大,如果刻雕版,会使用时间有限,空闲时间很多,空置浪费严重。才会雕版成本高于活字。

活字的优势是,用来印刷需求量小的。印完了可以再排版印别的,提高使用时长,降低空置浪费率。

所以,如果需要的书籍是主流的需求量很大的,那就雕版。这类雕版书是所有书中成本最低最便宜的。

只有非主流书籍需求量大了,价格更贵也有人买,才会对活字需求量更大。

明清时期,生产力提高,以及科举竞争越来越复杂,对非主流印刷品需求快速增长,才导致活字印刷需求后来居上,超越雕版。

而对于字数越多的作品,则雕版成本越高,活字成本越低。

所以,字数越少,越适合雕版,字数越多,越适合活字。但大部头不是古人所需的主流书籍。

②

穷人买不起书。

主流雕版书价格远低于活字书。

最有钱的人,才会愿意去买昂贵的活字印刷品。

穷一点的,就只买主流雕版品。没有雕版,只有活字版的书籍,就不买了,自己手动抄写。

最穷的,雕版都买不起,只能自己抄写。

活字印刷,拯救的不是穷人。拯救的是相对有钱,买得起非主流昂贵书籍的人。

③

非主流中的非主流,需求量低到活字印刷都不愿意印,那就再怎么有钱都只能手抄了。

④对精美度的要求。

手写是最精美的,雕版其次,活字最难看且缺乏图。

综合以上原因,导致手抄才是历史上书籍的主流,能找到的古籍中,手抄占比51%,其次是雕版。活字印刷书籍是占比最低的。

编辑于 2023-07-19 07:59・IP 属地云南查看全文>>

象帝之先 - 49 个点赞 👍

一个冷知识。

活字印刷在中国成为主流印刷技术的时间,大约是从19世纪中期引入西方的铅活字算起,直到上世纪八十年代开始逐步淘汰铅活字,期间一共只活跃了大约一百四五十年左右的时间。

而在19世纪中期以前,中国主流的印刷技术是雕版印刷;然后从上世纪八十年代中期往后直到现在,中国的主流印刷技术……还是雕版印刷。

很反直觉吧?反直觉就对了。因为活字印刷比雕版印刷强这个观念,只是我们自己的宣传而已。实际上毕昇的泥活字从发明的那一刻起,就从来没有干赢过雕版。印刷质量巨差不说,从效率和成本上来讲,相比雕版也没有什么优势,就更别说玩什么套色印刷这种花活儿了。后来明清时期江南一带也搞出了金属活字,但总的来说相比泥活字并没有什么质的提升。

我们现在用的印刷技术,叫激光照排,本质上它就是雕版印刷。只不过制版的材质从木板变成了感光的材料,雕刻工具从刻刀变成了激光而已。当古老的工艺有了现代技术的加持后,便重新焕发出了惊人的活力,只用了短短十几年的时间,就把铅字排版从中国的印刷行业中给淘汰掉了。

从唐朝发明印刷术开始,一直到二十一世纪的今天,在长达一千四百年的时间长河里,活字印刷只不过占据了中国印刷史十分之一的时间。它更像是个意外的插曲,而雕版印刷,才是永恒不变的旋律。

编辑于 2023-10-20 00:17・IP 属地湖南查看全文>>

路朝西 - 25 个点赞 👍

查看全文>>

白苏 - 24 个点赞 👍

因为活字印刷术其实对于字母文字的效率很高,因为字母是有穷的,对于象形文字的意义没有那么大,效率也没有比雕版印刷术更高。

所以活字印刷术在西欧的意义远比在中国意义大

发布于 2023-07-22 19:44・IP 属地浙江查看全文>>

林先生 - 14 个点赞 👍

这么说吧,虽然宋代印刷技术已经相当普遍,但手抄书籍仍然是书籍传播的主要方式,明清同样如此。

主要出于以下几个方面的原因:

抄书工序简单

与书籍的印刷传播相比,手工抄写只需要人和笔墨纸砚即可,工序简单,操作起来也十分容易。而印刷传播,工序复杂,需要刻工、写工、印工、装订工、运输工、编辑校对人员等,而且是一系列的连续过程,中间任何一个环节都不可缺少。书籍的印刷传播在当时尽管属于新鲜事物,但作为新兴传播方式,在社会层面上普及和推广,以及被普通群众所接受,仍然需要一定时间。

抄书可以练字

宋代从皇帝到文人学士,几乎都有崇尚书法、练习书法的风气。宋太祖、宋太宗、宋真宗、宋仁宗、宋徽宗、宋高宗等皇帝,都喜欢书法。被称为“书法四大家”的苏轼、黄庭坚、米芾和蔡襄,他们的书法各有千秋。正是在这样一种书法氛围下,宋人更喜欢抄书。同时,这些名家的抄本由于稀缺难求而显得弥足珍贵,往往被人奉为至宝而沉醉其中。宋代一些精美的抄本往往具有很高的美学价值和艺术价值。

抄书可以谋生

抄书者在古代是一种职业,特别是在印刷术还没有发明之前,书籍都靠人工抄写,很多士子用抄书来获取报酬。宝元初,宰相吕夷简任人唯亲,范仲淹对其进行抨击,后被指控,贬到饶州,蔡襄作了“四贤一不肖”诗,为范仲淹打抱不平,这首诗歌出来之后,通过手抄传播,受到广大民众欢迎,一些抄书人抄写后拿来出售获利。在这里,抄书本身就是一种生存与生活的方式。

抄书可以祈福禳灾

宗教信仰者通过抄写佛教、道教经籍能够修炼功德。在这种观念的指导之下,抄写经书活动经久不衰。比如,宋哲宗“性庄重,从学颖悟,自皇帝(神宗)服药,手写佛书为帝祈福”宋哲宗通过抄写佛经来禳灾祈福。抄书还可以用来收藏。宋代许多私人藏书家都通过抄书这种方式来收藏书籍。“宋代私家藏书,多手自缮录,故所藏之书,抄本为多。”为了保证藏书的质量,藏书家在抄书的过程中,往往会对其中的错误进行校对,通过抄写,可以给自己留下副本。

此外,笔墨纸砚是抄书者不可或缺的抄写工具,没有这些工具,抄书活动就无法顺利进行。文字的产生,笔墨纸砚的发明,书籍的抄写传播,对社会产生了重要影响。“文字为之大辂,载籍为之六辔,先王教化所以行于百代,及物之功,与造化均,不可忽也”,书籍传播的这种影响不可忽视。

发布于 2023-07-19 15:57・IP 属地江苏查看全文>>

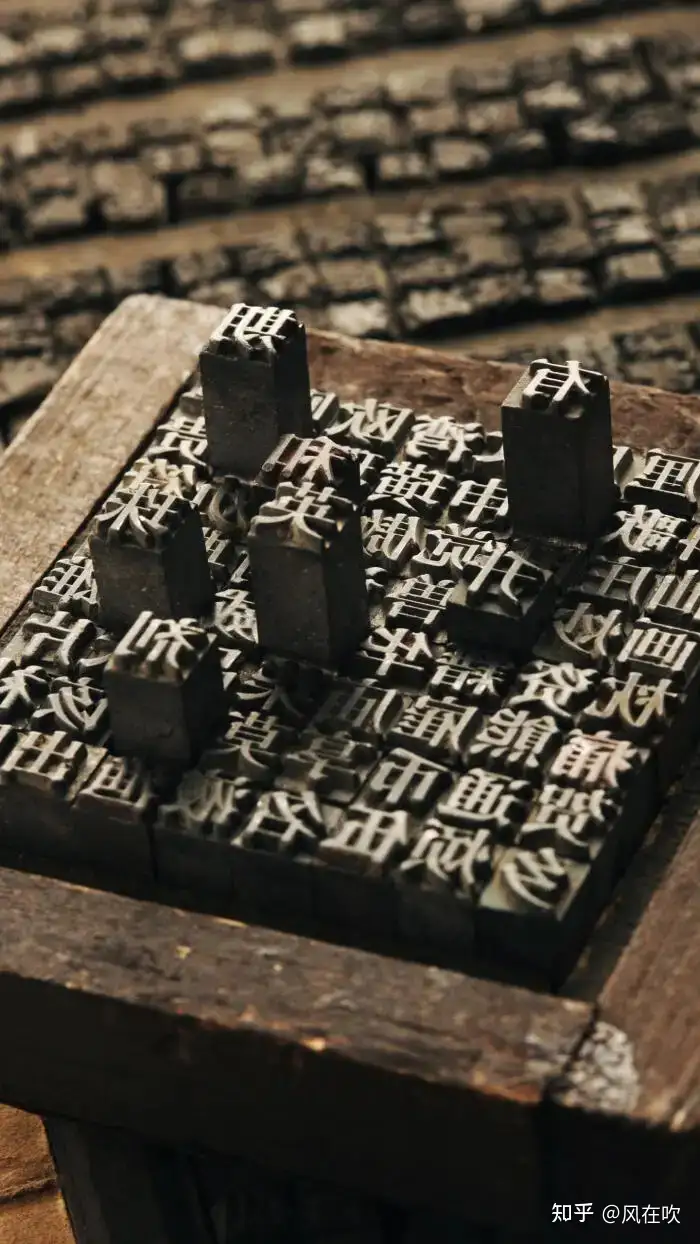

风在吹 - 6 个点赞 👍

活字印刷的一个刻板印象是:有了毕昇,雕版就靠边站了,以后都是活字的时代了。

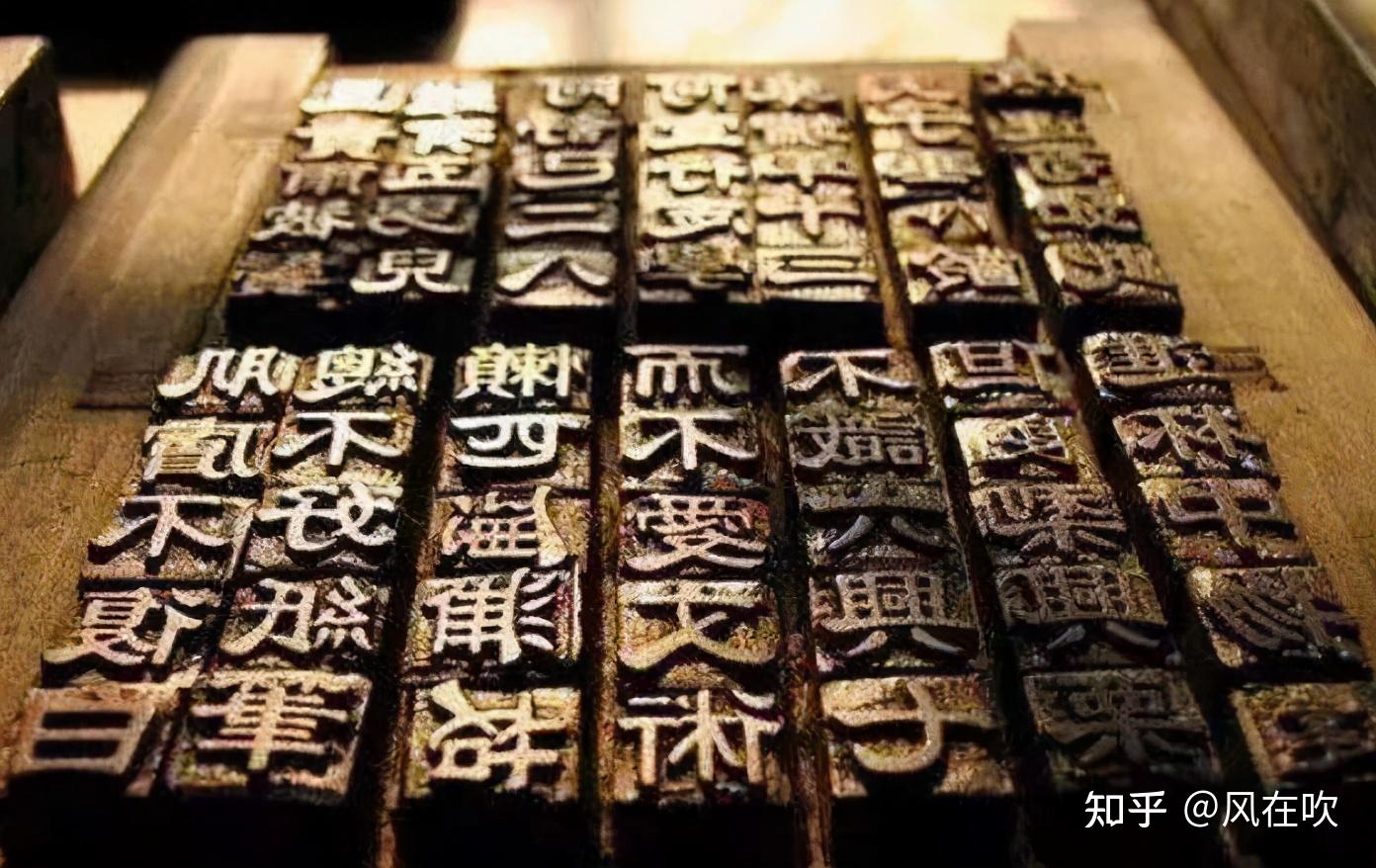

实际上,沈括在梦溪笔谈的原文里也说了,毕昇没能推广自己的发明,沈括的族人也只是拿毕昇活字当个稀罕收藏品。一直到清代,活字都只是雕版的补充,因为活字有以下几个问题:

出错的概率大得多,雕版雕好之后再印多少次,只会用久了字口磨损,不会内容出错。

需要大量识文断字并且通晓音韵学的排字工人,这个在科举时代是几乎不可能的。

活字无法做得绝对严丝合缝,所以总会有松动、错位,观感不像雕版那么严整。

上个世纪的铅字印刷,用久了就这么歪歪倒倒 雕版印刷的寿命比一般人想象的长得多。一直到上个世纪常见的油印,核心原理仍然跟雕版差不多,区别就是浮雕和透雕:

回到题主的问题,实际上搞混了两个概念:图书的生产和复制。雕版也好活字也好,都是【生产】的手段,而一个书生是不可能雇得起出版商专门给自己开版的,就算放在今天也不可能。如果把这个问题放在今天的技术条件下,你看到了一本已经绝版的好书,想要,但是原主不肯卖,你会怎么办?不想动手抄的话,你就得找文印社复印。实际上,我就曾经不止一次在某宝买到复印的绝版书,质量好的能凑合着看,质量差的或者是原书重点在图的就只能认倒霉,于是题主的疑问实际上就是:

现在已经有了激光照排技术,为什么还要复印呢?

编辑于 2023-08-03 22:42・IP 属地河南查看全文>>

潘大人