为什么网上明明有景区照片了,你还要自己拍呢

你忽略了人自己记录的需要

为什么20世纪50年代就有精度可以达到每2000万年才误差1秒的原子钟了

你还要戴手表,用手机看时间呢?

你真的可以不计算成本的吗?

活字印刷很贵的!

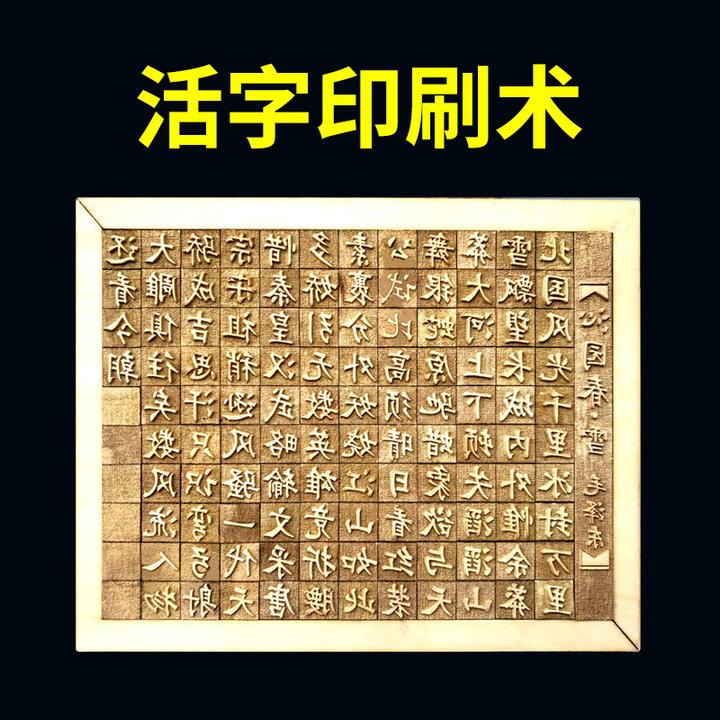

先来了解了解什么是刻本吧!

铜刻本是这样的

印刷出来的字迹相对更清晰一些,但是铜很贵的!常用汉字也有几千个,但那得多少顿饭钱?

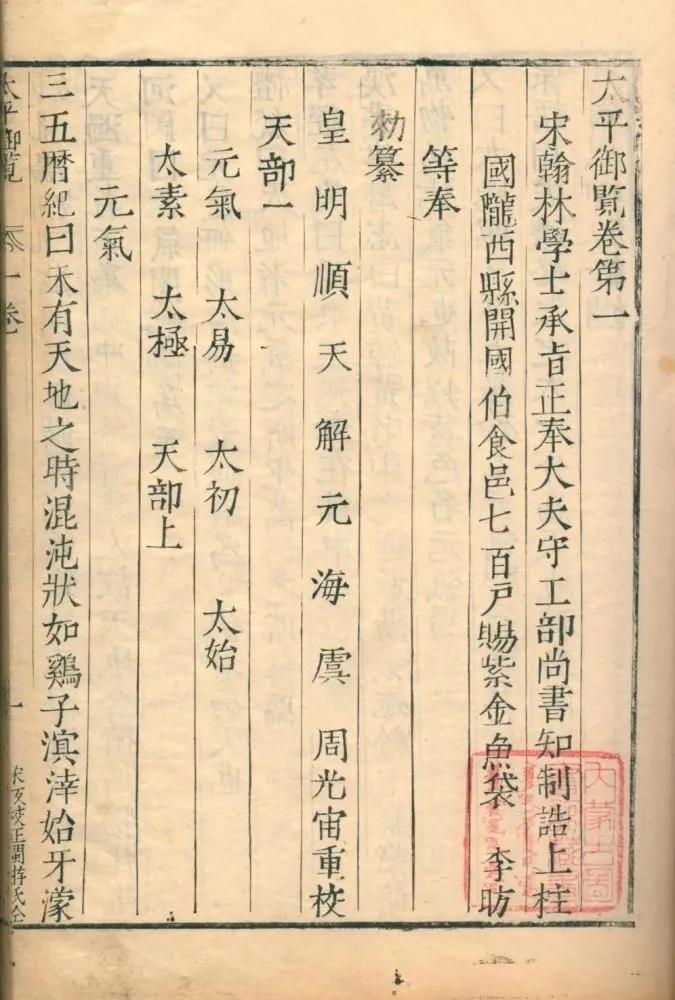

木刻本好一点,材料没这么贵:

但木刻本每个字也要手刻

要花时间排版

还要校对

他才能量产

这些也要花费人力物力的

所以古籍善本为什么贵

因为古代校对,出版一本书成本很高,加之为了表示对先贤文人的尊敬,看到地上的纸都要捡起来。

古代人对书可以说相当爱护!

就和今天你很爱护你花了好多钱买的华为手机平板电脑一样!

那么印一本书,成本要多少呢?

我们来计算下:

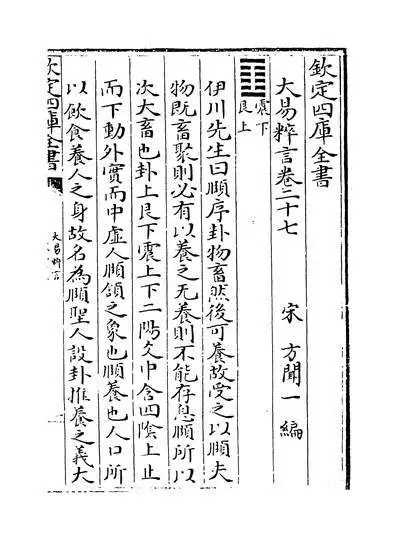

根据记载,南宋的淳锡年间,苏州地区印刷《大易粹言》二十册,就耗费了1300多张纸,不光纸张,其他的材料棕墨糊药,印背匠工人的吃饭的钱就有1.5贯,赁本钱,1.2贯,成本总共是大约3,3贯,这样成本的书,标定的售价是8贯。有人估算过,一贯大概能买300多块的东西,也就是说,一本书的价值差不多2400了。

清朝有一个叫徐增的人有一段记载:一部《元气集》一共是40页,整部书共印了100首诗,这本书的成本价在16两白银。在清朝一两银子也相当于人民币150元到200元,这样算下来,这本书的价格也是差不多2400元。

曾国藩算是封疆大吏,早年家里虽不至于大富大贵,条件也不差。曾国藩出生时,家里有田地百余亩,人均十二亩左右,是晚清全国水平的七点三倍,具备小康家庭水平。然而就他这样的人,早年落地后在当时的金陵看中了一部《二十三史》。狠狠心咬咬牙,把自己的衣服都当了出去,又借了一部分钱,才买下了这部书。他的父亲知道这件事情以后,不仅没有责怪他,反而特别的高兴。

买书究竟占官宦生活开支多大比重?曾帅自己有记载!

道光二十一年曾国藩在京安置妥当,生活工作日渐步入正轨,我们来看看这一年曾国藩的消费账单:

文化消费:买书、买文具约49两白银

交通消费:租马车,50两

人情往来:礼金、礼品、请客吃饭90两

服饰消费:清官要求繁缛铺张,头一年进京华销最大,这一年减半约33两

房屋租金:棉花六条胡同年租金66两(6年后徒增人口租更大屋租金约251两)

日常花销:以饭菜和杂役费用为主,约176两

孝敬老人:长子长孙到京后年年要寄钱贴补家用,约60两

由此算来,曾国藩在这一年约消费600多两,但他的法定收入只有130两。

当然,在清朝许多官员也有自己的办法,就是地方官馈赠,清朝有名的夏日“冰敬”、冬日“炭敬”、老乡“团拜钱”、临走“别敬”就是合理的地方官上敬京官的项目,以此为由,京官的业余生活,夜夜设宴、日日参加饭局,他们之间形成一张巨大的交际网络。这不是重点咱就此打住。

因此为什么古人抄书?

虽然这篇文章不是课本里的内容,但我相信许多人做文言文阅读试题时肯定也都做过:

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。

印刷成本非常高!

再补充一点:

古代抄书还有个原因就是文化上的封闭保守:

清代文字狱盛行,让整个社会沉浸在压抑的社会氛围之中,一片死气沉沉的社会风气。你不准说大清朝任何的不好,否则就会招来衙门的打击。

短平快传唱的诗歌受到了当局的喜欢,轻松,愉悦,小乐惠。当时许多歌功颂德的诗词,颇受嘉许。

长篇大论的书,具有蛊惑性,很有思想,读书人读点历史,也就知道当朝嘉庆道光都干了什么?自然市场对大清朝信心就更糟糕了!

更令大清王朝害怕的是揭露事实,反应百姓生活,其中最典型的就是反应生活点点滴滴的小说。特别是世情小说,什么是世情小说呢?世情小说是中国古典白话小说的一种,又称为人情小说,世情书等。它是以“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”为主要特点的一类小说。宏观层面上的社会氛围与社会风气;所谓世情,指的是影响甚至决定人们如何处理各种矛盾,各种人际关系的微妙的情感、心理愿望和理想,也就是微观层面上处于特定环境中人们隐秘的精神世界。

为了管制书籍,当时还进行了一系列的打击,多种维度上进行,严重破坏了中华文明的创造力:

打压主要的方式就包括将这些收缴来的图书进行销毁,再或者就是篡改书籍当中的内容。

除此之外,大清王朝还在不断的出台法律政策,重拳出击,重剑出鞘,结合地方上的法律法规,让中央集权和地方共同发力,为书籍的查禁工作发挥最大的效力。

乾隆时期为了销毁那些对清政府利的言论或书籍,就达到了一万多卷,单本书的总册数也是十多万册,此前,雍正年间也对这些书籍进行大量销毁。

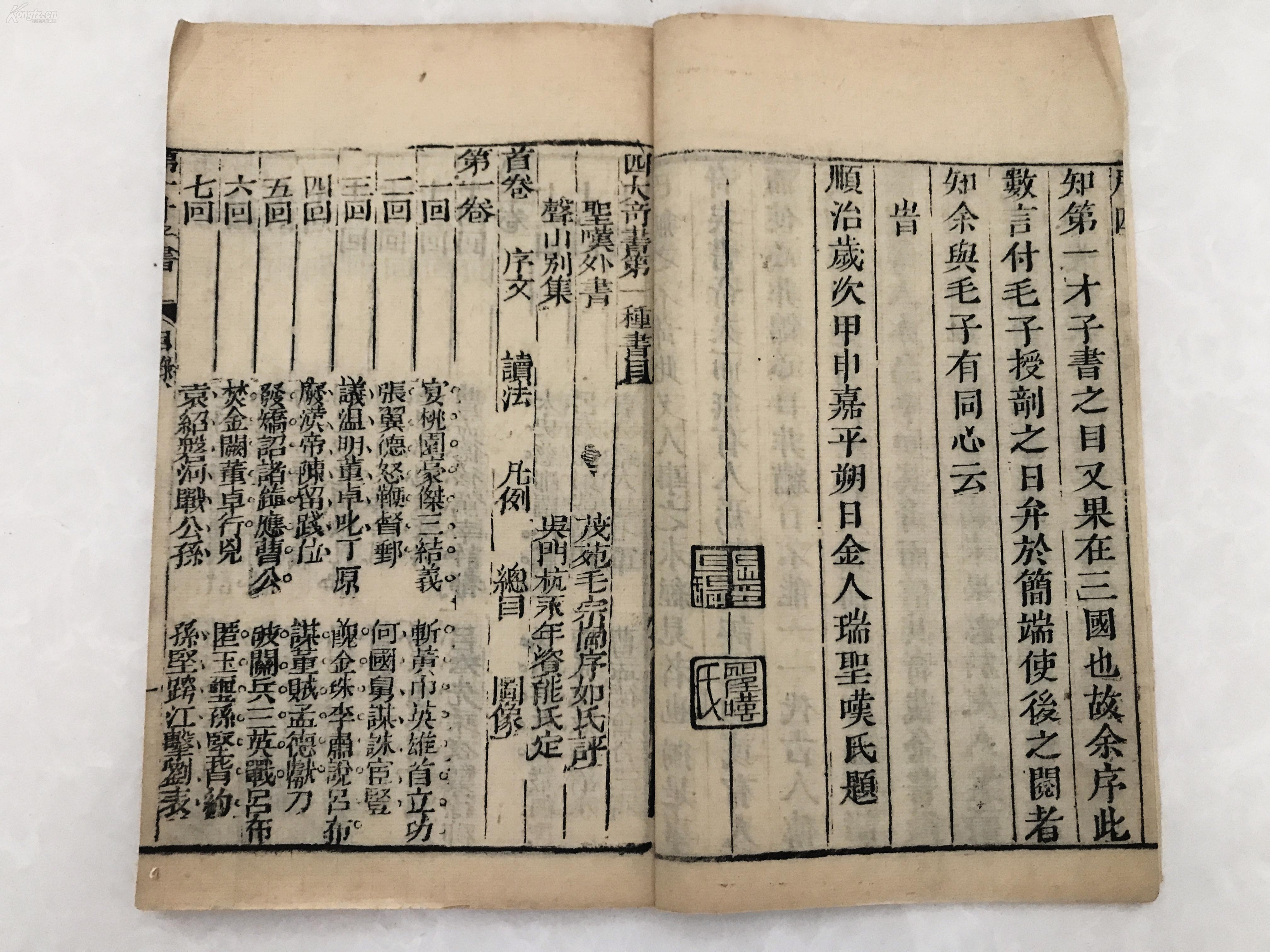

再就是有的书籍,虽然政府统治阶层非常想销毁,但是又不能销毁的图书就只能采取篡改的方式,例如像《四库全书》在这本书当中有的反应,民族矛盾以及阶级压迫这样的言语片段进行大量修改,所剩下的都是统治阶级良好的品德,有效的治理方式等等,这些都是对历史的重大篡改。

编纂重大的文化工程《四库全书》也是对文化的一种删减。

除此之外,大清王朝还在不断地颁布图书市场管理法令。出台了一系列的法律法规。像《大清律》、《大清报律》、《著作权律》以及《大清印刷物专律》,似乎法制建设在不断完善!这些都是从各个维度,像对作者出版商出售者,以及对于那些专管查书的官吏都有着明确的规定。

这样就让图书的管理模式从源头到禁书的所有流程,都有着十分严格的规章制度。

同时,进口书也不是法外之地:

清朝实行的闭关锁国的外交政策,自然就不会自由的让外国书籍进入到中国市场。

特别是一些宗教类的书籍,容易挑起是非,让清朝的地方秩序受到很大的影响,所以这些宗教类的书籍是严禁进口的。

但是,像西方《几何原本》以及其他社会学法学方面的书籍,都是能够在正常的流通范围内进行销售。

清朝政府对于那些外来的书籍是有着严格管控的,为的就是能够让中国图书市场不受外国书籍的影响,特别是在雍正乾隆年间,如果那些走私禁书到中国市场或者说管理不善的官员,都会受到严厉的处罚,甚至招来灭顶之灾。

这种情况下,手抄本意义就非常大

有的书是没有办法正式印刷出版的,它们便以手抄方式传播和保存。据说抄写最多的是《圣经》。

比如“中国古代十大手抄本”的明清小说,都是禁书,如果您还没有成年,这些书不可以看,如果您成年了,那博主就当发福利吧,可否帮忙点个赞:《海上花魅影》(清)袁枚抄本;《山水情》(明)高濂抄本;《双和欢》(清)吕天成抄本;《玉支肌》(明)沈德符抄本;《锦香亭》(清)李渔抄本;《雨花香》(清)纪晓岚抄本;《春消息》(明)文震亨抄本;《锦绣衣》(明)沈三白抄本;《人间乐》(明)田芝衡抄本;《归莲梦》(明)杨慎抄本。

上世纪60年代,70年代,也是手抄本盛行的时候。

当然60年代、70年代主要的手抄原因是因为文化、知识上的匮乏。人们在下地劳作之余大量时间需要打发。因此有大把的时间手抄。

当时只能读语录,娱乐上也就是样板戏了。但是当时也有大量的语录是手抄的。

六七十年代的初高中生,都喜欢互抄一些文摘,电影故事等,在那个缺乏娱乐的年代,抄书就成了他们那代人的精神食粮。

其中有一部分手抄本是被明令禁止的,在书荒年代,许多读者因传抄手抄本而挨批斗,甚至被劳动教养。但是还是一批以惊悚、侦破和反特故事为主,以及爱情与性方面的题材的手抄本文学在地下和民间流传。流传最甚的时候,是1974年、1975年。当时,社会广为流传的手抄本有300多种。其中,张宝瑞的作品占到二十多种。他被誉为“东方007”。许多读者因传抄这些小说,而受到过批斗,乃至被以“流氓罪”劳动教养。当时下乡插队的知青晚上阅读最流行当属《一双绣花鞋》。据说当时,每读几页,总要四下张望一下,看看屋里有没有诡异人影,才敢继续读下去。