为什么姬昌的大儿子叫伯邑考,二儿子却叫姬发?

- 12 个点赞 👍

刘备的儿子:

老大叫寇封;

老二叫阿斗:

老三叫鲁王:

老四叫刘理。

查看全文>>

青年军官毕巧林 - 8 个点赞 👍

因为伯邑考这个名字是对皇帝早逝的哥哥的一个尊称,伯显然是伯仲叔季的伯,考有去世的含义。

这其实挺让人绷不住的

这就好像那些没什么文化的编剧做的古装剧,对人家皇帝直称谥号,真就有种

“同志们,八年抗战开始了”的美

查看全文>>

平江故人 - 2 个点赞 👍

“伯”是嫡长子的意思,邑在那个时候特指王朝的首都,表明他王位继承人的身份(比如“大邑商”),考是表示辈分的尊称。他本名没有流传下来。

在商朝的时候,早殇王世子的祭祀待遇和先王一样。

查看全文>>

Valstagaris - 2 个点赞 👍

在先秦文献中没有看到伯邑考,如果找到有助于我们理解这事。

在汉代以后文献里看到叫他伯邑考,信息基本都源自《史記.管蔡世家》:「文王…其长子曰伯邑考,次曰武王发……故文王舍伯邑考而以发為太子。」

更多重要信息来自《逸周书·世俘》:王烈祖自太王、太伯、王季、虞公、文王、邑考,以列升维告殷罪。

古人有些东西会搞错,但对于名位排序绝对不会错,尤其这是打败殷商后最最隆重的祭祀祖宗。太王是古公亶父,三个儿子,老大太伯(奔吴那位),老二仲雍,老三季历,尊称王季。有人说虞公就是仲雍,但这样逸周书就彻底排错了。虞公如果是周武王封到虞地做公族那位,又不应该排在文王前面当列祖。这里面一定有什么地方错了,姑且不论。

接下来王季的儿子文王,和文王的大儿子邑考。能排武王前面作为列祖就这些人了。

注意到这种祖宗祭祀,大家都是用尊称,而且不带私名。这个尊称不是日常你我之间恭维那种“尊称”,是正儿八经祭祖的尊称。私名只是活着辨识彼此的代号,死了就是列祖神,私名不重要。所以我们才会看到一个虞公几百年下来还是虞公,你以为一个

查看全文>>

李隆肌 - 1 个点赞 👍

伯是老大的意思,考忘了,所以名字应该叫姬邑?

查看全文>>

肥鹅 - 1 个点赞 👍

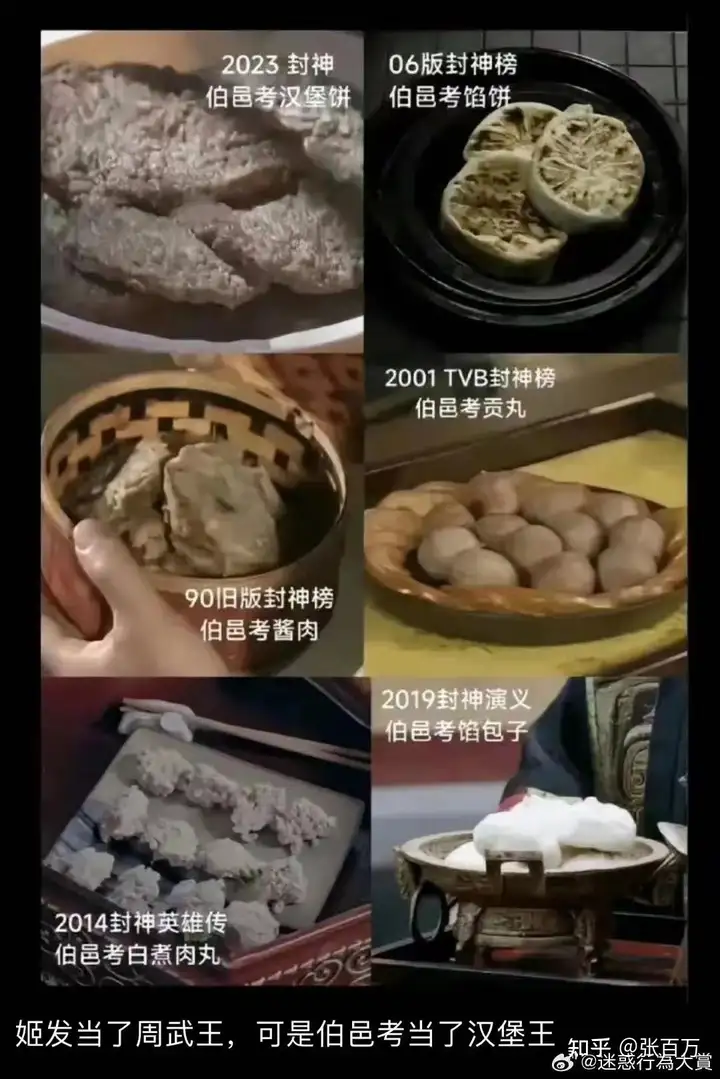

相当于李老八,老八秘制小汉堡,干了奥利给,

查看全文>>

嵇旦仙人 - 0 个点赞 👍

伯是家里排行老大的意思。邑是封地。考这个可以参考先考这个词的用法。

所以伯邑考就不是名字。

至于姬发,他姓姬没错,叫他姬发也是可以的。

但那时候古人是很少连名带姓一起喊的。

一般会报姓氏,就是姓+氏。上古的姓没有那么多,大家自报家门称氏的时候更普遍。

查看全文>>

妲己不是猫 - 0 个点赞 👍

我认为姬昌的儿子叫伯邑考,伯邑考的儿子叫姬发。

伯邑考=季历

我们过去误以为季历是姬昌的父亲,其实是正好相反的。

查看全文>>

罗贯西 - 7364 个点赞 👍

只是科普哦……

这个问题的意思似乎是:为什么大哥“伯邑考”的名字里没有“姬”姓,而二弟“姬发”却有?而且“伯邑考”这个名字怎么怪怪的?

其实啊,在先秦文献里,周武王兄弟几人的名字前面都没有“姬”姓,“姬”姓都是后人加的。就是在西汉的《史记》里,这个姓都没有加上去。(子乔按:注意是《史记》原文,不含后人的注,网上有些电子版《史记》是混在一起的,不要弄错。)

我们先说说为什么一开始都没有“姬”,文王、武王、周公到底应该叫什么,“伯邑考”这三个字是什么意思,最后再说说为什么后人在文王、武王、周公的名字前加上了“姬”姓,而“伯邑考”却没有加。

(一)

《史记•管蔡世家》云:文王“其长子曰伯邑考,次曰武王发,次曰管叔鲜,次曰周公旦,次曰蔡叔度,次曰曹叔振铎,次曰成叔武,次曰霍叔处,次曰康叔封,次曰冄季载。冄季载最少。同母昆弟十人,唯发、旦贤,左右辅文王,故文王舍伯邑考而以发为太子。及文王崩而发立,是为武王。伯邑考既已前卒矣。 ”

(子乔按:“冄季载”的“冄”同“冉”,读为“聃(耼)”,音nan2,另说音dan1,本为地名、国名,后为姓氏,又写作“冉阝(冄阝)”、“那”。网上的TXT版、网页版《史记》几乎都误作“厓”,此乃“冄”的扫描识别之误,不少人直接copy,都错了。《史记》一定不要看这种版本啊,至少是中华书局版的PDF吧。)

尽管司马迁也不完全清楚“姓”和“氏”的区别,但《史记》的这种称呼本身,是符合商周习惯的。当时的“姓”和“氏”是两回事。“姓”,从“女”从“生”,代表血统。但是,男人的全名并不能以“姓”开头,而是要以官职、爵位、封地、籍贯、住地、职业等等开头,这些属性中的一部分就形成了“氏”。如“管叔鲜”,“管”是封地,也是氏,“叔”是排行,“鲜”是私名,他当时可以叫“鲜”、“叔鲜”或“管叔鲜”,却不能叫“姬鲜”。

所以,象“子受”(纣王)、“姬昌”(文王)、“姬发”(武王)、“姬旦”(周公)、“姜尚”(姜太公)、“嬴政”(秦始皇)这些名字,在当时也都是不存在的,都是后人按后世的习惯想当然地去追称古人;而《史记》这种离先秦较近,且比较严谨的史学著作里,是没有这种称呼的。

这些人当时的称呼分别是:“受(或商王受)”、“昌(或西伯昌、文王昌)”、“发(或太子发、武王发)”、“旦(或周公旦、叔旦)”、“尚(或师尚父、吕尚,又称太公望、吕望)”、“政(或秦王政、赵政)”。(子乔按:请注意秦始皇本人的氏是“赵”。)不过,女人的名字里却要带有“姓”,这是为了避免同姓通婚,如“姜原(嫄)”(《史记•周本纪》、《诗经•大雅》)。此即所谓“男子称氏,女子称姓”(王国维:《殷周制度论》)。这也体现出了妇女的地位:女人是被男人挑选的对象,这是单向选择,所以要给女人贴上标签,也即代表血统的“姓”,以供取舍,而男人却不用。

同“姓”之人可能有不同的“氏”,如“嬴”姓之人可能是“赵”、“秦”、“徐”等氏;而同“氏”之人也可能有不同的“姓”,如“王”氏可能源于“姬”、“子”、“妫”等姓,再如很多人因居于城邑的西门而以“西门”为氏,彼此却未必是同姓。

后来,“姓”和“氏”逐渐合二为一。一方面,“姓”被当作“氏”看待和使用,男人也可以将其加在名字前面了;另一方面,“氏”被固定下来成为血统的标签,比如父亲以“西门”为氏,儿子就也以“西门”为氏了,哪怕他现在并不住在西门。到现在,统称“姓氏”,简称“姓”或“氏”。现在的所谓“姓”,有些如姬、姜、嬴等,来源于先秦的“姓”,有些如赵、管、吕等,来源于先秦的“氏”,有些在秦以后形成,但也大都相当于先秦的“氏”。

《史记•秦本纪》云:“太史公曰:‘秦之先为嬴姓。其后分封,以国为姓,有徐氏、郯氏、莒氏、……然秦以其先造父封赵城,为赵氏。’”

《史记•秦始皇本纪》:“(始皇)以秦昭王四十八年正月生于邯郸。及生,名为政,姓赵氏。”《史记索隐》注:“……生于赵,故曰赵政。一曰秦与赵同祖,以赵城为荣,故姓赵氏。”

因此,总的来说,现在的“姓”主要对应于先秦的“氏”。这样的话,如果现在问“秦始皇姓什么?”,我们回答“姓赵”、“姓嬴”都可以,看怎么理解和定义。回答“姓赵”,是理解为按后世的习惯来问,等于是问秦始皇的“氏”是什么。当然,更完整的答案是“秦始皇是嬴姓赵氏”。

传世文献多有称秦始皇为“秦王赵政”者,如《史记•楚世家》、《淮南子•人间训》。《北大汉简》中有一篇《赵正(政)书》,亦称“秦王赵正(政)”,这是出土文献。所以,秦始皇本人为赵氏,已经无可争议。(子乔按:秦始皇祖先的氏还存在争议,不过,即使其祖先不是赵氏,也不妨碍其本人为赵氏。)

按现在“姓”的意义,我们说“秦始皇姓赵”是没有问题的。如果按先秦的意义,也可以说“秦始皇姓嬴”,但不论怎样,当时都没有“嬴政”这种称呼。

当然,文学作品为了行文和阅读的方便,可以在叙述中称呼“姬昌”、“姬发”、“嬴政”,但如果是严肃的历史小说,在人物语言里,仍需慎重地使用这种称呼。至于学术研究场合,则有必要避免使用这种称呼。我发现,有些答主使用了“姬昌”、“姬发”、“嬴政”这种称呼,如果这个问题是属于历史和文字训诂的范畴,而非文学的话,那么这种称呼也是不严谨的。

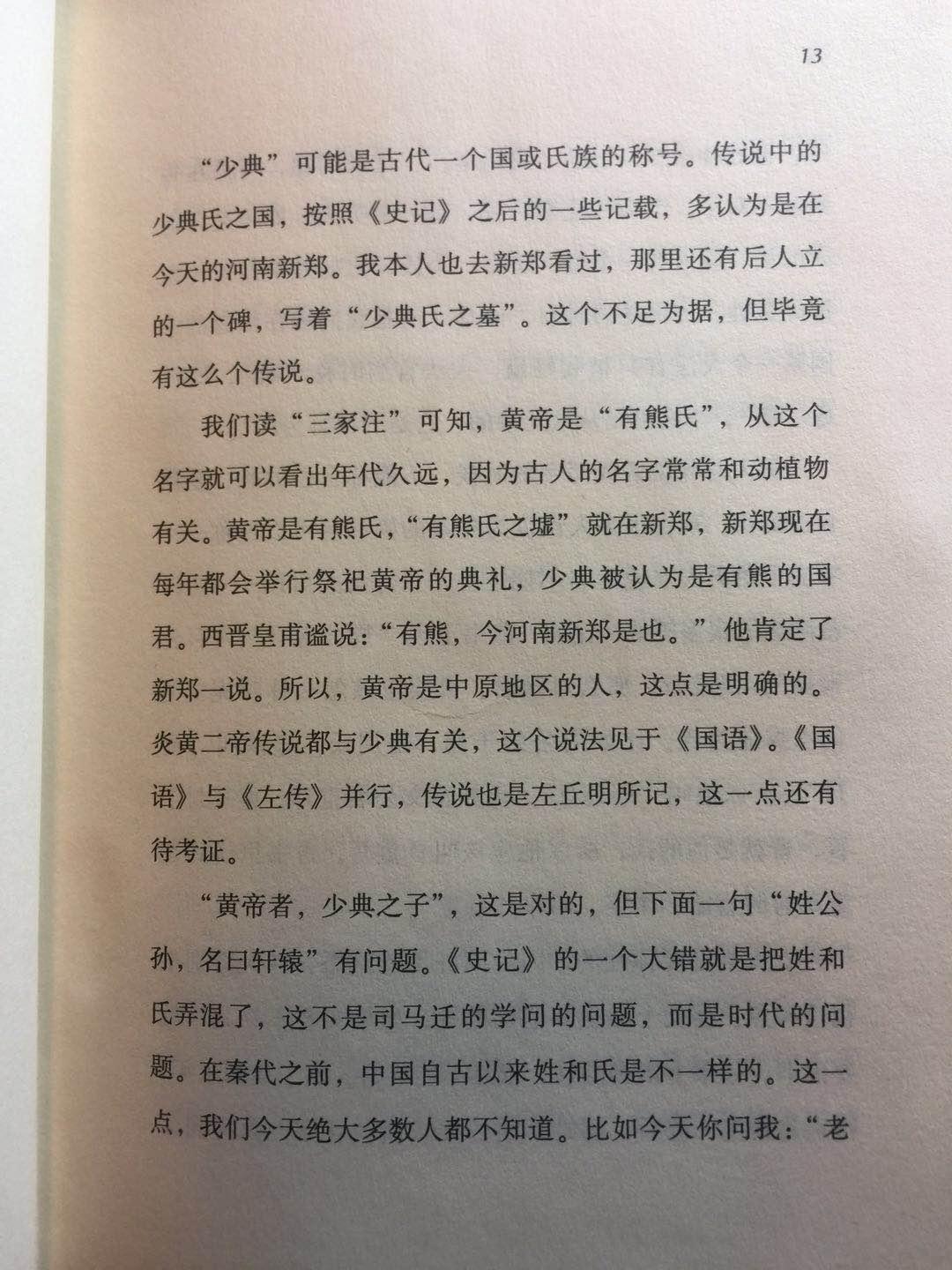

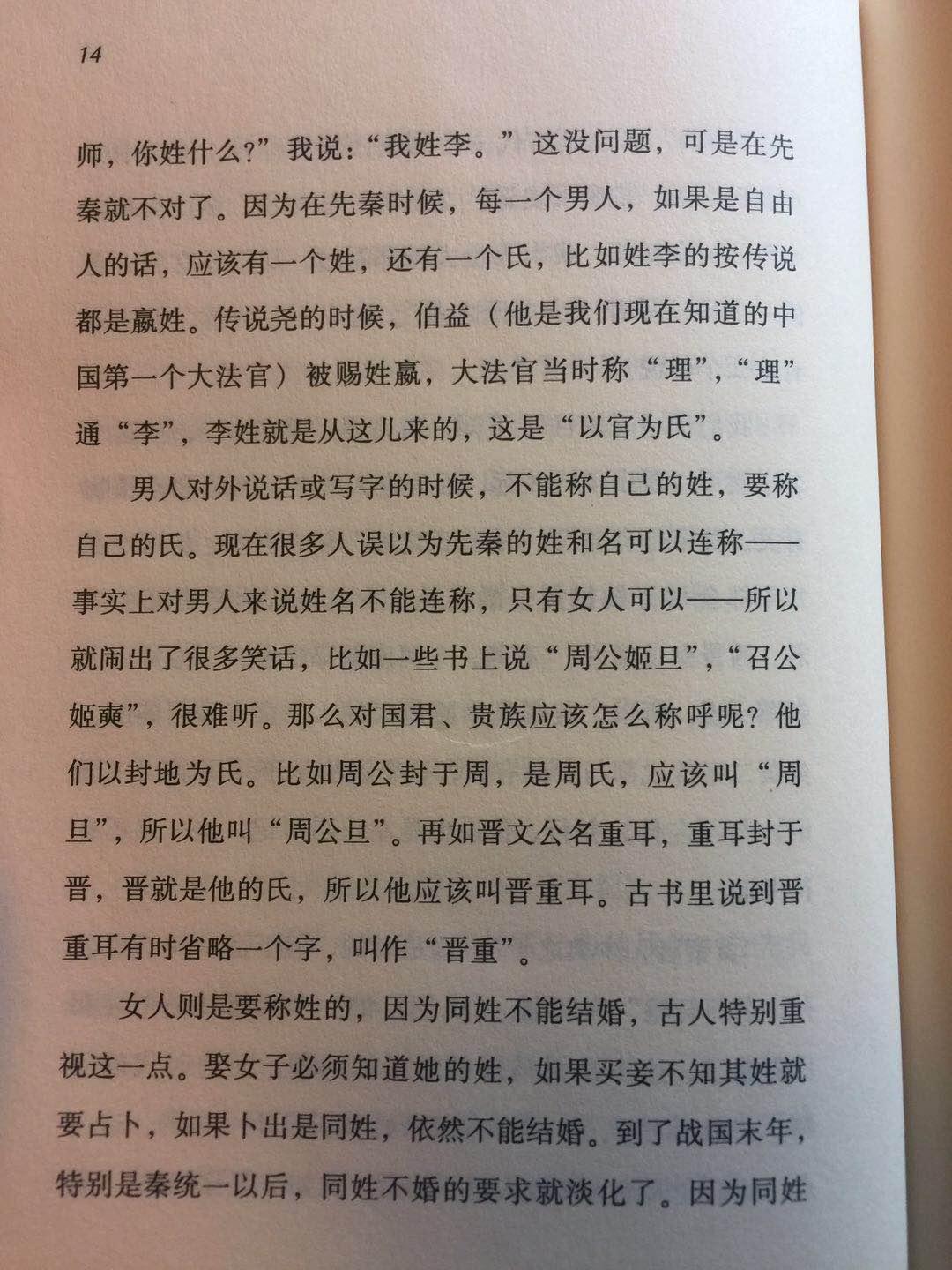

中国姓氏的源流和姓氏文化,是博大精深的专门学问,这里无法展开,大家请看文后附图所示的李学勤先生的有关文字。李先生特别提到了,不能称周公为“姬旦”。

(二)

好了,现在回到“伯邑考”的问题:“伯邑考”这三个字什么意思?

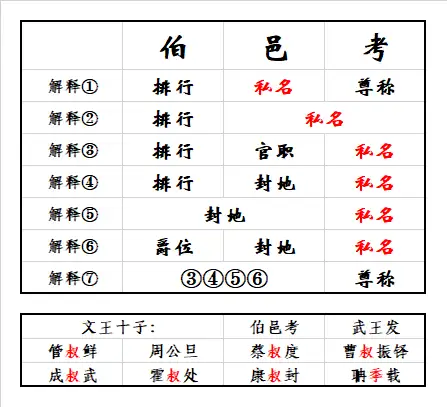

后人对“伯邑考”的解读有很多,比如以“伯”为爵位或排行,以“邑”为官职或封地,以“邑”、“邑考”或“考”为私名等等。

我认为,对“伯邑考”不能孤立地考察,而必须参照同时期的人名。可以拿来参照的是:“管叔鲜”、“冄(冉、聃)季载”、“师尚父”、“文考”、“邑考”等。参照之下不难确定:

1、“伯”肯定是排行。

“伯”对应于“管叔鲜”的“叔”。《史记索隐》:“伯邑考最长,所以加‘伯’”。所谓“伯仲叔季”,老大是“伯”,老二是“仲”,老幺是“季”,中间的不论几个都是“叔”。周武王“同母昆弟十人”中的老幺叫“聃季载”,老三、老五到老九的名字里都有“叔”,则老大名字里的“伯”就肯定是排行了,没有别的解释。

那么,文献为何不称周武王为“仲发”呢?我推测,他本来是叫“仲发”的,但他后来做了太子,又做了王,所以去掉“仲(老二)”字以示尊贵,导致文献中未见“仲发”之称。(子乔按:某电视剧中,周武王对小美眉自称“仲发”,可见编剧还是做了一些功课的。)老四“周公旦”也类似。周公对西周贡献极大,被尊为“公”,仅次于“王”,所以习惯上多称呼“周公旦”(子乔按:史上有“周公称王”之说,这里不讨论)。所不同的是,文献中可以见到“叔旦”之称(《天问》),只是较少,这是其地位比周武王低的缘故。

2、“伯”后面应该跟着私名。

伯邑考早死,没有封地,所以不能称为“封地 + 伯 + 私名”。参照其他九兄弟的全名,“伯”后面也应该跟着私名,但是有两种可能:

(1)、“邑”为私名,“考”为尊称。

参照“师尚父”(《诗经•大雅》、《逸周书•克殷》,即后世所谓“姜尚”者),“师”是官职,“尚”是私名,“父”是尊称;则“伯邑考”的“考”也可能是尊称,指已故的父亲。《离骚》:“朕皇考曰伯庸”。皇:大、美。周人先祖“公亶父”的名字也是这种结构。“公”就是“先公”,表明其先祖的身份,“伯”也是这个作用,表明是兄弟里的“老大”。(子乔按:顺便说一下,商周的“父”、“母”、“子”均不限于生父、生母、亲子,则“考”亦未必都是已故的生父。)

另外,文献中周文王有时被成为“文考”(《逸周书•世俘》、《尚书•泰誓》)。“文”是王号——是生称还是死谥这里不讨论——而伯邑考早死,并没有此类名号,故而只能称呼私名“邑”。所以,如果仅从构词上看,这么解释“邑考”是可以成立的。“伯邑考”可能是子侄对他的尊称,后被文献采用。但是,事情并没有这么简单。(子乔按:“伯邑考”也可能是周武王对兄长的尊称,长兄如父,详后。)

(2)、“邑考”为双字私名。

在《逸周书•世俘》里,伯邑考被称为“邑考”,与“文王”、“文考”同时出现:

“王烈祖自太王、太伯、王季、虞公、文王、邑考以列升……曰:‘古朕闻文考,修商人典,以斩纣身……惟予冲子,绥文考,……’”

一方面,《世俘》是公认的周初文献,其写作年代与所记之事的年代非常接近。伯邑考是周武王之兄,按后世的观念,这里似乎不应称之为“考”(已故的父亲),跟“文考”有所不同。这样看来,似乎可以把“邑考”理解为双字私名,“伯邑考”与“(曹)叔振铎”的构成方式相同,只不过伯邑考没有封地,前面没法加封地名。

然而另一方面,“邑考”又与周武王的“烈祖”一起受到祭祀。从“太王”到“文王”,都是尊称而非私名,则“邑考”也应是尊称,而非双字私名。

古人每视长兄如父,加之周文王废长立幼,周武王才得以成为太子,而周武王继位时,伯邑考已死;所以,周武王将伯邑考的地位提升,视同父辈,将其与祖辈父辈一起祭祀,也是合情合理的。如果上面的引文标点无误,似乎可以理解为:“邑考”在“烈祖”之内。既然可以称“祖”,则称“考”也不为过。“考”者,“老”也,就是一种尊称。其时殷商刚刚灭亡,西周的礼制还未建立起来,祭祀的规矩和“考”的用法可能不象后世那样严格。

(子乔按:关于商代和周初礼制不完善,祭祀时存在嫡庶直旁不分、上下贵贱无别的现象,可参看顾颉刚:《〈逸周书•世俘篇〉校注、写定与评论》中“王烈祖”这一句下的注释,以及王国维的《殷周制度论》。)

所以综合来看,我认为“邑”为私名,“考”为尊称的可能性更大。

(三)

最后,为什么后人根据自己的习惯,在“昌”、“发”等名字前面加上了“姬”姓,而对“伯邑考”却不加“姬”姓呢?

以《封神演义》为例,全书出现“伯邑考”全名39处,承上文简称“邑考”的98处,承上文简称“考”的1处,合计138处。除了最后一处,即第九十九回“姜子牙归国封神”称为“姬讳伯邑考”外,前面137处都不加“姬”姓,甚至与“姬昌”、“姬发”同时出现之处,也都不加“姬”姓:

“长曰伯邑考,次子姬发即武王天子也,……与世子伯邑考、姬发,领众军民人等,……”(第十回);

“邑考答曰:‘吾乃犯臣姬昌子伯邑考。’……比干奏曰:‘臣启陛下:西伯侯姬昌子伯邑考,纳贡代父赎罪。’”(第十九回)

当然,根据封神时“姓 + 讳 + 名”的格式,“姬讳伯邑考”就相当于“姬伯邑考”了,如“袁讳洪”即猴子精“袁洪”。但是,这显然是因为,封神时的人名都是这种格式,“伯邑考”不得不加上“姬”姓了。然而小说的大部分场合,都没有这种需要,所以都不加“姬”姓,包括与“姬昌”、“姬发”同时出现之处。这反映出:

1、作者认为“伯邑考”同样是“姬”姓;

2、但是作者持“能不加就不加”的态度。

提问的人对此有困惑,也是很自然的,那么究竟是什么原因呢?

不好意思,让列位看官失望了。我认为,这里面可能并没有什么值得深究的东西。“伯邑考”这个名字确实比较“怪”,在后人往“昌”、“发”前面加“姬”姓之时,他们对“伯邑考”可能已经无法理解了,或者是出现了分歧。

当然,后人肯定认为“伯邑考”也是姓“姬”的。但如果称为“姬伯邑考”,似乎太长,而且更加别扭;如果称为“姬邑”、“姬考”或“姬邑考”,又无法保证哪个是正确的——单名“邑”或“考”,还是双名“邑考”?于是,就只好原封不动地称为“伯邑考”了。

附记:

1、《封神演义》第九十九回“姜子牙归国封神”有“姬讳伯邑考”之称,系“马褂”先生告知,在此深表谢忱!

2、写完这个回答后,又读到刘洪涛先生新发表的一篇论文《文王食长子伯邑考事考》(《殷都学刊》2018年第1期)。刘先生根据古代“杀首子”的习俗,认为伯邑考刚刚出生就被周文王主动杀死了,周文王不但吃了伯邑考的肉,还将其献给了纣王。看得我脊背发凉。该文前面论证“杀首子”习俗,广征博引,有理有据,非常不错;但第三部分后半段和第四部分“真相还原”则完全属于推测。也即,“杀首子”的习俗肯定存在,但具体到伯邑考的遭遇是否如刘先生所说,证据还不够充分。文中关于伯邑考名字的构成方式,可与我的回答参照着看。我们都认为:伯邑考是后人的称呼;邑考不是双字名,而是伯-邑-考的结构;伯指老大,考是对已死之人的称呼。不同的是,我认为邑是私名,考是晚辈对他的尊称;而刘先生认为伯邑考本无名,邑是后人称呼时临时起的,读为冤,考指死者,伯邑考就是冤死的老大。刘先生这样解释,是因为他认为伯邑考刚生下来就被文王杀死了,但证据不足,暂备一说吧……

附图:李学勤先生关于先秦姓氏的一段文字,出自《〈史记•五帝本纪〉讲稿》。请从第一图的第三段看到第三图的第一段。

查看全文>>

子乔 - 1060 个点赞 👍

查看全文>>

应龙之翼 - 568 个点赞 👍

查看全文>>

张百万 - 426 个点赞 👍

查看全文>>

车右花盾 - 396 个点赞 👍

因为古代说书人和听书人没文化,把伯邑考名字弄错了。

周代最重“礼”,所以周代史书提到开国文王武王等先祖是不能直呼其名,有很多讲究的。

“伯”是指嫡长子,是周王位法定继承人,所以把这个字放到名前,等于历代周王室都承认伯邑考的法定继承人的地位,体现了对伯邑考的推崇。现在看来也确实达到了目的,《封神演义》里伯邑考都是作为一个完人、圣人般存在。

“邑”才是伯邑考的名字,按照姬发的叫法,哥儿几个应该叫姬邑、姬发、姬旦。

“考”指早亡,之所以强调早亡,是为了说明姬发继位的合理性,说明周王位在姬发一系是因为嫡长子早亡,而不是姬发夺取了王位。毕竟在周代,哥几个推让王位是道德高尚的表现。只要伯邑考这个名字里有“考”字在,后人就无法质疑姬发夺取了哥哥的王位。反面典型就是李世民,杀兄夺位,只能靠丑化李建成来证明政变合理性。

你看看,一个称谓,包含了这么多意义。但是后世说故事听故事的人没那么多文化,直接把“伯邑考”当成了名字。

编辑于 2023-01-30 18:44・IP 属地北京查看全文>>

广雅 - 273 个点赞 👍

好久没来答题了,这个问题可以答下。

1、周代的姓和氏不同,男子名前一般不称姓。所以“姬发”不过是战国姓氏合流之后的称呼,尤其是《封神演义》一类文学作品深入人心,但是较早的文献都看不到这种称呼的。比如《史记·管蔡世家》记载了文王十位嫡子:

武王同母兄弟十人。母曰太姒,文王正妃也。其长子曰伯邑考,次曰武王发,次曰管叔鲜,次曰周公旦,次曰蔡叔度,次曰曹叔振铎,次曰成叔武,次曰霍叔处,次曰康叔封,次曰冉季载。同母昆弟十人,唯发、旦贤,左右辅文王,故文王舍伯邑考而以发为太子。及文王崩而发立,是为武王。伯邑考既已前卒矣。

那么,我们知道,武王在当时是不能叫“姬发”的。

2、“伯邑考”三个字何解呢?先说“伯”。在排行中,“伯”为嫡长子,“仲”为次子,“叔”为次幼之间诸子,“季”为幼子;故“伯邑考”的“伯”代表其作为嫡长子身份,武王发的排行是“仲”。

再说“邑考” 。按照其他弟弟的格式,应该是“封邑+排行+名”,那么“伯邑考”无封邑,“伯”是排行,“邑考”是双名。但周人的称呼又有以“字+名”的习惯,如“孟明视”“叔梁纥”,故“伯邑”可能是字而“考”是名。

当然,这只是从称呼孤立看,如果结合其他史料,那么“邑考”两个字可能还复杂得多。根据《逸周书·世俘解》,武王克商之后:

王不革服,格于庙,秉黄钺,语治庶国,籥人九终。王烈祖自太王、太伯、王季、虞公、文王、邑考以列升,维告殷罪。

根据《礼记》:“生曰父,死曰考。”考是对去世的父辈的称呼,用于人名似乎不伦不类。那么我们可以假设,“考”或许本身就不是名字,而是对于去世的伯邑考尊称,在这套祭祀中称呼特别明显。不过根据《史记》,伯邑考是武王的哥哥而不是父亲,不知道尊称考是否有特殊意义。

“邑”字则更加难解。前述“邑”可能是名、也可能是字,其实还可能既不是名、也不是字;而是地名、谥号。我们注意到武王的王后、成王的母亲叫“邑姜”。周代女性的称呼一般是“(父/夫)氏+姓”或者“(己/夫)谥+姓”,这个“邑”作为氏名和谥号是极为罕见的。

那么,“邑姜”的“邑”和伯邑考的“邑”是否有关系呢?邑姜是否先是伯邑考妻子,后来又被武王收继了呢?这种可能性还是存在的。比如春秋时期晋怀公妻子被伯父晋文公收继,在文献中继续从前夫谥称为“怀嬴”。这个观点是上海大学王少林博士提出的,有一定参考价值。

3、另外说一下关于伯邑考去世的问题,我们注意到《史记》说的是文王废长立次,并不是伯邑考被做成肉饼吃了。这种说法来源于何处呢?传世文献最早可以看到的是西晋《帝王世纪》:

文王之长子伯邑考质于殷,为纣御。纣烹以为羹,赐文王,曰:“圣人当不食其子羹。”文王得而食之。纣曰:“谁谓西伯圣者?食其子羹尚不知也。”

在西汉定州汉简《六韬》中,可以看到原型:

质子于殷,周文王使伯邑巧(考)…………死,有诏必王食其肉,□免其血。文王食其肉,□免其

不过在更早的战国《吕氏春秋》中,说的是:

杀梅伯而遗文王其醢。

那么伯邑考是否真被文王吃了,可信度同样也比较低了。

结论:伯邑考的“伯”是排行或字,“邑”是谥号、封邑或者名、字,“考”则是先考或是名、字。

ps:伯邑考的墓在汤阴羑里城景区内,去安阳旅游的朋友不妨去逛逛,里面有个大八卦迷宫还是挺有趣的:

查看全文>>

林屋公子 - 256 个点赞 👍

封神演义的作者许仲琳对先秦时期人的称呼方式一知半解,导致封神演义里面有真实人物作为原型的角色称呼几乎全是错的

首先说到姬发,你去搜索史书原文,会发现全文根本不见“姬发”这个称呼,从来只有武王发

武王显然是号,名字是发,加上周王室是姬姓,所以许仲琳想当然的写出了“姬发”这个名字

但先秦时人压根不会这么叫

先秦时期,平民只有名,贵族才有姓氏,而姓和氏是两个不同的部分,贵族有姓有氏,姓代表来源,氏代表身份

所以一个贵族的氏会随着身份变化而改变,父子不同氏,一个人一生中有好几个氏都很常见

比如孔子,孔子是商王室后代,是子姓,孔是他的氏,而他祖上也不是孔氏,是宋氏,他是宋国内乱中被杀的大司马宋嘉的六世孙,他祖上为了避祸,取了宋嘉的字“孔父”的第一个字为氏,改为孔氏

宋国是商王朝后裔,纣王受的哥哥启被封在宋国,后人于是改为了宋氏

就商王一脉传到孔子这里,已经改了两次氏了

虽然改了氏,但姓是没变的,一直是商王室祖传的子姓,那为什么不用姓?因为氏是代表你本人家族的,同姓的太多了,都用姓不能区分谁是哪一支,就和刘备要称“中山靖王之后”一样,中山靖王是他这一支的正祖,他直接称“汉高祖之后”就没用了,刘姓宗室九成是汉高祖之后,没法区分啊

所以先秦时期,贵族男子只称氏,不用姓,那姓给谁用呢?由于有同姓不婚的规矩,女子称呼里用姓,且把姓放在名字的最后一位

所以妲己也不叫苏妲己,妲己是史书中的称呼,字妲(名失传了),姓己,妲己就是她的全名

许仲琳看着妲己这俩字觉得不是全名,加上妲己出自苏氏之国,于是擅自写了个苏妲己的称呼,也是完全错误的

然后妲己的爹苏护(虚构人物)看起误打误撞的写对了,但其实也是不对的,因为苏护有封国,有封国的贵族基本都要加上爵位,如同历史人物崇侯虎一般,苏护应该协作苏侯护

然后崇侯虎作为历史人物,因为这个称呼被许仲琳误以为是全名而逃过了一劫,但却给他虚构了个弟弟叫崇黑虎,自以为“侯虎”“黑虎”就像兄弟了,殊不知“崇侯虎”的“侯”其实是爵位

说回姬昌,上面我们可知,姬昌这个叫法显然是错误的,因为用的是姓而非氏

贵族男子,根据我看书的整理,通常有这么几种称呼方法:

1.氏+名,这是最常见的,如赵盾、商鞅等

2.氏+排行+名(有的也省略氏),也很常见,比如文王的后几子,管叔鲜、蔡叔度、曹叔振铎、冉季载等,老大叫伯、老二叫仲、老幺叫季,剩下的全是叔

3.封地+爵位+名,这个是有封地的诸侯最常见的叫法

4.尊称+名,常用于有特别历史地位的人,比如太公望(也就是通说的姜子牙),周公旦(若按照周王室的一般叫法,应当是鲁叔旦)

5.字+名,常见于地位不那么高的小贵族,比如秦国大将孟明视(姜姓百里氏,名视,字孟明)、叔梁纥(孔子他爹,字叔梁,名纥)

6.身份+名,见于有身份但暂时无官职/封地的贵族,如史书中各种公子xx,公孙xx

目前通说的叫法就是4,“文王昌”,因为他是有重要历史地位的人,其尊号为文王

同理,姬发这个称呼也是不见于史书的,史书中一般按照“文王昌”一样的叫法,称呼“武王发”

由于史书记载的滞后性,书写史书的时候文王武王都已经成了天子身份,所以书记他们称呼的时候,只能有尊称这一种叫法,对他们以前的周方国君主,就有其他叫法,比如文王昌之父,上一代周国国君,史书中记载为“季历”,就是上面的称呼2

同理,周文王昌还没有编程尊贵的人的时候,其称呼按照前面几个的规则可以有:

年轻时可以叫公子伯昌或周伯昌,继位后叫周伯昌或西伯昌

周武王发同理,年轻时叫公子仲发或周仲发,继位后叫周伯发、西伯发或周仲发

如果要增强历史感和真实感,小说、影视里面就可以这么叫,别抄封神演义了,许仲琳那个文笔和文学素养有什么照抄的价值

然后说道题目里问的伯邑考

伯邑考就属于,因为他的叫法比较奇葩而逃过一劫的,哪怕现代人也对伯邑考三个字到底是什么意思、怎么组成争论不休,以许仲琳的学术水平,更加搞不清楚伯邑考是什么意思

由于搞不清楚,他干脆原封不动照抄了,又因为带上姬字叫姬伯邑考就成了四字名,很诡异,所以姬字也不加了,就叫伯邑考,反而保留了史书的叫法

那么伯邑考三个字是什么意思呢?

伯最大的可能是排序老大的意思,因为文王十子,除了地位崇高的老二和老四,称呼上都是带排序的

问题在于邑考两个字,由于邑考俩字都不像人名,所以一直有人认为这俩字都不是名字

看文王的其他儿子的名字,发、鲜、度、旦、振铎、武、处、封、载,这都是好字

邑的古意是城镇、国,考的古意是家里死掉的长辈,都不像人名,和其他儿子的名字画风不一样,非要说的话,邑更像人名一点

所以目前主流观点还是认为“伯邑考”是排序(伯)+名(邑),而考是敬称,同时也点名其非正常死亡的结局,为武王次子继位增加合理性

发布于 2023-08-17 16:36・IP 属地江西查看全文>>

天边有个阿拉什 - 217 个点赞 👍

查看全文>>

卫冕时刻 - 197 个点赞 👍

查看全文>>

青年军官毕巧林 - 180 个点赞 👍

伯邑考不是名字,这三个字还有伯邑考的地位多是非常诡异的,诡异的高。这一切应该是周公旦执政时期,给自己的大哥上的尊号、荣誉,以此来论证自己这个弟弟执政的合法性。

查看全文>>

三岛之花伯纳德 - 179 个点赞 👍

兄的答案已很客观全面,我的答案首先对伯邑考的有关史料做一些补充,用手头的史料来对如今所习见的一些疑问一一回答。嗣后或能将自己与日本汉学家所持相通的一点小说家言整理出来与大家做一交流。

--------------------------------------------------补充史料-----------------------------------------------------------

Q:据传伯邑考为文王养子,所以没有为他用姬姓命名?

A:不知道从哪部狗血电视剧里头抄来的设定。伯者长也,伯邑考为文王长子之理至明也。

武王同母兄弟十人。母曰太姒,文王正妃也。其长子曰伯邑考,次曰武王发,次曰管叔鲜,次曰周公旦,次曰蔡叔度,次曰曹叔振铎(振铎,《白虎通》作铎),次曰成叔武(武,《列女传》《白虎通》作处),次曰霍叔处(武,《列女传》《白虎通》作处),次曰康叔封,次曰冉季载。

——《史记·管蔡世家》Q:你看看,你列举的这段文字里面,“伯邑考”跟“武王发”对应的多齐整啊,“考”就应该是他的本名嘛!!

A:齐整个头啊!请去好好查一查“考”字的本义再来吧,你不觉得其他几个崽子起名都是用的“发”(射发也)“武”(勇也)“鲜”(美也)“旦”(明也,日初升之时)“振铎”(郑玄云:振铎以作众。作,起也。)这样美妙而朝气蓬勃,寄予了父辈满满的祝福与希冀的名字,而身为宗族希望之星的老大却用个“考”字,怎么看怎么透着一股子死气,如果不是父母的恶趣味,就是姬老大已经超前感悟到“向死而生”的境界了。哲学家嘛,总是孤独的~

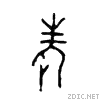

甲骨文,象偻背老人扶杖而行之状。

金文,象偻背老人扶杖而行之状。

考,从老省,丂声,本义与“老”同。在周人语言体系中,又引申为去世的父亲之义。

祭王父曰皇祖考,王母曰皇祖妣。父曰皇考,母曰皇妣。夫曰皇辟。生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。寿考曰卒,短折曰不禄。

——《礼记·曲礼下》所以你大概可以感受到,从《封神演义》一脉相承到今天的造魔电视剧中,西岐从上至下一概冲着活生生的姬大公子称呼“先父”是多么深的恶意了。

由此,“邑考”当是身后所加之号明矣。

Q:伯邑考的子嗣情况不明,甚至连有没有资格入庙享祭还说不准,又何来“国父邑考”之说?

A:从现今已知的材料来看,伯邑考的子嗣情况确实尚不明确,但请注意,伯邑考是有资格入庙享祭的。见于《逸周书·世俘解》武王克殷后格于宗庙的记载:

王不革服(革,改变。未曾改换戎装),格于庙,秉黄钺,语治庶国,籥人九终。王烈祖自太王、太伯、王季、虞公、文王、邑考以列升,维告殷罪。

好家伙,邑考在这里已经拔到“列祖”的高度了。由此可见,至少在西周初年,对于邑考这样见到了革命的曙光却没能尝到胜利果实的“革命烈士”,当权的后辈们从心眼里到供桌上,还是惦记着的。

--------------------------------------------------小说家言-----------------------------------------------------------

待编辑。脑洞巨大,头绪纷杂……

查看全文>>

夏建寅 - 174 个点赞 👍

第一,姬发这种说法其实是后人追认的。先秦的文献确实说周为姬姓,后人按照自己的理解就认为周王室姓姬。又根据文献名发,故合称姬发。

实际上周代的姓更像是“品种”的意思,先秦说“周为姬姓,与郑晋卫鲁为同姓”,从文本本意是“周氏族血统上属于姬品种,和郑晋卫鲁同种(即同姓)”。

而不是说周王室成员都带个“姬”字,这从先秦只有“姬姓、嬴姓、姒姓”的说法,而从没有“姓姬、姓嬴、姓姒”的说法可以看出端倪。

姬发姬昌的说法都是汉代以后的人改的,严格来说要说周发、周昌。(fa of zhou,chang of zhou),不过,由于他们地位尊崇,更多的说法是文王、武王、斌(文武王合称)。

第二,周代连周发、孔丘这种说法都不是包打天下,更早时很多时候会说“仲发、仲尼、伯夷、叔齐”,以伯仲叔季称呼。这种情况下就和“伯邑考”对的上了。

在和“伯仲叔季”连用时,大概是“字”而不是“名”,此时还可以在后面加一个“父”字作为男子通称。比如孔子大概可以称作“仲尼父”。

孔子的全套应该是:“孔仲子尼父”

周人从中可以截取出若干局部:“孔仲尼”,“仲尼父”(对比“仲山甫/仲山父”),“子尼”(对比子产子路子夏)。

后世人对字的理解,是这个系统的片段,其实这里真正的字只有“尼”、“山”、“产”、“路”、“夏”等等。其余的“伯仲”、“子”、“父”都是一定头衔或者通称,按固定格式与字组合使用。和缅甸人的“吴登胜”中的“吴”是一回事。

有人以为“伯仲”是字的一部分,喜欢“伯符”、“孟坚”、“孟德”取字。

有人可能又以为古人“子”是字的一部分,故取字“子美”。

还有人以为“父/甫”是字的一部分,故取字“纯甫”、“介甫”。

其实只要取了“符”做字,按周人的规矩完整形式是:“孙伯子符父”,其中可以摘出“伯符”、“子符”、“符父”。

以上三种形式是活的,按照场合视情况选用,但真正的字,只有“符”,而既不是“伯符”,也不是“子符”,也不是“符父”。

前面周武王的“发”如果是字的话,也可以构造“仲发父”这种结构。

伯邑考可能就是这种情况,也许他本名“邦”,字“邑”,称作“邑父邦”,“伯邑父”。

按春秋及以前规则,完全体是“周伯子邑父”,但周初是不是也有这么完善就不得而知。

传说他长得潇洒俊彦,连妲己都想引诱他。如果他本名真是和字“邑”为近义词的“邦”的话,他可谓是早期“西岐周邦彦”了。

第三、不是“伯邑父”吗?为啥又是“伯邑考”了呢?

这个问题我思考了很久,有两个可能:

第一就其实是“邑考”才是全名(或者字),好比后面的曹叔振铎的“振铎”。很多学者也有这个猜想,不过我认为这个可能性不是很大。

第二个可能就是,这里“考”是“父”死了之后的变体。生时曰“伯邑父”,死后曰“伯邑考”,宗庙里的牌位可能是这样写的。这点传统祭祀文化里也有,比如给亡父写什么就是“显考”,给亡祖父就是“祖考”,“父”变成“考”是规则。这个变形非常合理,也解释了格式。

但,需要解释一个特殊性,史书上基本只有他一个人顶着“考”字,别人都顶着“父”,为什么?很可能是因为他死得早,生前无甚大功绩。他发挥的作用主要存在于死后,周人天天把他的仇挂在嘴边鼓励士气,因此他在历史上是周代唯一一个长期以死人身份出场的。

当时的周人肯定是天天念叨我们的“伯邑考”被暴商害死了之类的。周人提到他时,提的是一个死人,因此用“伯邑考”。

至于武王周发,他当然见机得早,润的快,但总不至于尊称“周润发”吧?

编辑于 2023-01-25 17:30・IP 属地江西查看全文>>

羊教授 - 173 个点赞 👍

说到底,这就是封神演义犯的错误,没搞明白人家到底叫啥。

这个到底错哪儿了,大家都说的很清楚了,不再赘述。说个更可笑的:崇侯虎被他搞成了姓崇名候虎,还给人加了个叫崇黑虎的弟弟……

其实人家是崇国国君,所以叫崇候,名虎。

发布于 2024-04-28 08:21・IP 属地河北查看全文>>

刘某 - 125 个点赞 👍

姬昌也好,姬发也好,人家自己也不这么叫啊。

事实上封神演义是一部挺没有文化的书,所以它排不进名著里。

严格来说,这一大家子,封神演义里真叫对的还就伯邑考,算符合史书记载。

人家叫文王昌,武王发。

至于姬昌,姬发,你不能说它不对,因为确实是姓➕名的组合,但人家没有这种叫法。

商周时期不称姓。

方便理解的话,你可以简单的认为这相当于他们的“真名”。

但是看过小说的朋友都知道,“真名”是能随便喊的吗?除了诅咒、做法,平时谁用真名啊。人家也不会把“真名”当做自己的名字。

伯邑考就很合理,伯表示排序,老大的意思,邑大概率是名字,封地的可能性不大,因为他是嫡长子,按道理他会自动继承姬昌的封地,不会莫名其妙再给封一个小城镇。说白了,不是不可能有封地,而是邑的级别不够,配不上文王嫡长子。所以邑应该是名,考是对死人的尊称。

于是伯邑考因为名字太奇特,封神演义作者不知道怎么解释,反而成为了没文化的漏网之鱼。作为一个正确的称呼保存了下来。

当然,也只是没文化的漏网之鱼,对了但没完全对。因为按这个设定,伯邑考活着的时候显然不能这么叫。名字对了,但是叫法错了。

所以姬昌、姬邑、姬发、姬旦你就可以当做是他们爷四个的“真名”了。意思就是你知道他们姓姬名昌,或者名邑名发名旦就行了,但是不能这么叫。

因为商周时期的姓和名,要分开看的,就是简单的姓和名,而不是姓名。

便于理解,你就把这个姓名当做是“真名”就行了。

实际称呼的话,按姬昌活着的时候算,应该是文王昌,公子邑,公子发和公子旦。或者以封地为氏,应该可以叫周伯邑,周仲发,周叔旦。

不过史书肯定是以最终的称呼来定的,就好比如果一个人当了皇帝,史书记载的时候就不会记作重八了一样,哪怕他早年叫重八。

有封地爵位的还要把封地和爵位带上。

就像文王又叫西伯昌。按理说应该也可以叫周侯昌,就像崇侯虎一样,不过既然已经叫了西伯昌那自然就不用了。

所以老大最终记载为伯邑考,老二最终记载为武王发,老三不重要,老四周公旦。

所以崇黑虎就离谱,黑是个什么爵位?

发布于 2023-11-16 11:39・IP 属地辽宁查看全文>>

风起于青萍之末 - 110 个点赞 👍

我认同句玉大佬的观点,即伯邑考的真实名字没留下来,但是他肯定是有名的,西周贵族男孩活到三岁没夭折就会正式取名,才会被当成个人看,没活到三岁的史书不可能有记载。有第一个正式名字,后面会因为封地,受官,赏赐,改名或增减字,好,根据这个概念我们回到史记。

伯邑考,武王发,周公旦,管叔鲜,蔡叔度,曹叔振铎,郕叔武,霍叔处,康叔封,冉季载,根据之前提出的概念可以发现,这些名字都不是他们出生时父母给的名字,而是成年后创业,立功,受封后的名字,除了前三位,后面七人名字都是封地,排行,出生时父母给的名组成。再看老二老三,称号加出生时父母给的名,可以解释为这两人功绩远远大于其他兄弟,所以搞特殊,以武王,周公,爵位称呼,所以他们出生时父母取的名应该是发,旦,鲜……载,那么根据出现的两种规律,就看伯邑考要么是封地,排行加名组合,要么是称号加名组合。

前者伯是排行,邑可以作为名,但考古和史料没有发现或记载任何地方叫考或者叫邑,而且伯邑考早死也不可能有封地。

爵位呢,伯邑?这是什么爵位?如果伯表爵位(伯在当时虽然近似但其实并不属于爵位体系)那么周人对伯邑考事迹记载的详细程度不会低于成王之前的三位国君,至于为什么就不展开了。总之不可能。

最后一个办法,把伯邑考三个字拆开,伯,排行老大,邑,指代周,因为当时绝大多数国家只有一座城,即使是有多座城的国家其国名与首都名也能相互指代。重点来了,考字,这字不可能是活人的名,它和上面的发,旦,鲜……载不同,不可能是父母给孩子取的名字,父亲给孩子取个考字很奇怪,孩子天生体弱,给他一取虎,猪为名是为了他健康长大,孩子出生时出现了祥瑞,以此祥瑞为名是想祥瑞伴他一生,孩子出生时国家打了大胜仗,以此为名是为了让孩子长大后为国建功立业。希望孩子有良好的性格,就会以周,正……为名。有的爹偷懒,因为孩子屁股上有青色胎记,直接叫他黑屁股。但是父亲没有任何理由给孩子考字,因为考的意思是亡父,他爸妈怎么可能叫他亡父?考是后辈称长辈的叫法,所以组合起来看伯邑考的意思就是为国而死的大父,当时并没有出现把自己的儿子继嗣给早死兄长的玩法,所以伯邑考应该是周成王纪念他大伯为了周人在商当人质最后被杀的牺牲给他取的这么大的谥号,从而让他能享受周人的国嗣(评论有小伙伴说了颍考叔,我认为颍考叔应该也是和伯邑考一样的情况)

伯邑考的爷爷季历因为四面出击,开疆拓土极大的拓展了实力并且和部分羌人结成了同盟遭到商王的忌惮被骗到朝歌杀掉(史实)。所以我认为其父文王继位后周人和商人经过一系列谈判妥协让自己的长子去商做人质,同时商认可其西伯地位,获取了在西土的征伐权,然后周人继续苟发育,钢丝上跳舞,最终还是把伯邑考跳死了,剪商成功后成王和周人为了纪念伯邑考做出的牺牲称他为为国而死的大父(推测,考是后辈对长辈的称呼,加上武王死的很早,伯邑考应该是成王继位后给的)。

查看全文>>

123 - 85 个点赞 👍

先秦以前,姓并不能出现在名字中。而嫡长子无封地无氏。

所以这里伯是排行,邑是私名基本没有什么争议的。

唯一有争议的是「考」字,现在一般认为不可能是名字,只可能是死后追加的尊称。有的人认为它是双字名。但个人反对这个说法,因为取名兹事体大,拿「考」字取名怕不是冒天下之大不韪。这里显然刻意加上考字强调嫡长子已死,从而用来巩固次子继位的合法性。长兄如父,又死得早,因此加考字很正常。

已死的文王也有史料叫文考的,说明这些史实记载应该在武王给他们加考字之后,故文王以及长兄都加了考字。

换句话说,活着的时候,他应该叫「邑」或者「伯邑」,不可能叫「伯邑考」。——如果一个剧集给他扫墓,叫伯邑考是合理的,但如果是个大活人,应该叫伯邑,没有考字。

姓 封/氏 排行 私名 尊 姬 伯 邑 考 姬 武王 仲 发 姬 管 叔 鲜 姬 周公 叔 旦 姬 蔡 叔 度 姬 曹 叔 振铎 姬 成 叔 武 姬 霍 叔 处 姬 康 叔 封 姬 冄 季 载 发布于 2023-08-15 10:08・IP 属地湖北查看全文>>

pansz - 79 个点赞 👍

伯邑考,姬姓,周氏,名邑,行大曰伯,考为敬称。

姬姓周氏这个不用解释,‘其余的,需要解释下

在周文王(姬昌)在世的时候,他的几个儿子,应该分别被称为

伯邑、仲发、叔鲜、叔旦等等

完全按照排行+单字名的方式排列。

但是至晚在成王执政之后,出于对长辈的尊敬,出现了以下称呼

伯邑考:考,老也。是对长辈的敬称,怀疑是成王继位的时候,由叔旦主持的追加的敬称。通过对大哥的追赠,巩固自己的执政基础,是符合叔旦的需求的。

武王发:目前看是在文王去世武王即位之后就有的称呼,不是谥号,是尊称。

管叔鲜:老三只是正常的被封到管地,故称管叔鲜。

周公旦:应该是在叔旦执政的时候,由其自身策动,以成王之名颁发的敬称。周公的周不是周朝,而是周国,一个域内小邦。

查看全文>>

毛翎 - 41 个点赞 👍

查看全文>>

路鸣 - 4 个点赞 👍

查看全文>>

Sargon - 2 个点赞 👍

找一本电子版的《史记》,全文搜索“姬发”,会发现那个时候的周武王也不叫“姬发”。

就像搜索“嬴政”,除了索引,也几乎搜不到这个名字。

姓+名是当代人的习惯,但先秦时期的姓跟现在有很大区别。

参考周文王儿子们的命名,其实是有一定规律的。

伯邑考、武王发、管叔鲜、周公旦、蔡叔度、曹叔振铎、郕叔武、霍叔处、卫康叔、冉季载。

以上10人为嫡子。

郜叔、雍叔、毛叔郑、滕错叔(又称滕叔绣)、毕公高(与周公旦原理一样)、原叔、酆叔、郇叔、赖叔颖。

以上9人为庶子。

先来说嫡子的10位,

伯邑考、武王发、周公旦、卫康叔、冉季载这5人的名字与另外5人有明显不同。

另外5人,除了曹叔振铎,其他4人的命名格式都是X叔X。

曹叔振铎这个特例其实很好理解,曹叔振铎的名是两个字,其他人是一个字。

伯是老大的意思,仲是老二,由于老二是后来的周武王,所以就直接就叫武王发了,没有仲。

根据最小的嫡子冉季载来看,伯、仲、叔、季这代表长幼排序的四个字,排在第一个字、第二个字、第三个字的都有。

大多是排在第二个字,排在第三个字的,只有卫康叔这一位。

那卫康叔的叔为什么在第三个字呢?

其实跟后面我要提到的周公旦有些类似。

如果卫康叔没有参与平叛“三监之乱”,他会被称作“康叔封”。

叔不仅仅是老三,老二之后全是叔,季是最小的。

因此,解释了卫康叔这个特例,其他人的伯、仲、叔、季,一般都排在第一个字和第二个字。

伯邑考是嫡长子,伯是老大的意思,邑可能是嫡长子特有的象征,也可能是个官职(就像武王发的“王”一样)。

考可能是名字,也可能死后才叫考。

如果建立周朝是是伯邑考,那他的命名格式就会叫X王考(如果考是名的话)或X王X(如果考不是名的话,后面会带上真正的名)。

假设伯邑考没死,武王发没有继位,他的命名格式大概是X仲发(X指封地名,也就是之后的氏)或者仲X发。

再来说周公旦,如果周公旦没有摄政,他的命名格式大概是鲁叔旦。

因为周公旦在周成王前期掌权,因此命名格式与其他兄弟不一样,采邑在周,故称周公。

再来说说剩下的9个庶子。

庶子里只有叔,没有季,为什么呢?我猜测,可能这9个人都比冉季载年长。

这是最有可能的可能。

也可能庶子的排行是独立的,周文王自己也不知道以后会生多少儿子,所以没有季,但因为伯、仲也没有,因此这种可能性不高。

仔细观察,会发现庶子里面有些人的命名只有两个字,这个很好解释。

那就是这些人的名字没有流传下来,只有封地有记载。

封地是后来的氏,男子称氏,而不是姓。

因此,排除没有封地的周文王的嫡长子、原继承人伯邑考、顺利继位的武王发,其他人的名字,把叔和季去掉,就是如今的命名习惯。

管鲜、周旦(或鲁旦)、蔡度、曹振铎、郕武、霍处、卫封、冉载。

郜X、雍X、毛郑、滕绣、毕高、原X、酆X、郇X、赖颖。

《封神演义》我看的不多,但命名方式还是相当混乱的。

可能是作者不懂,也可能是作者太懂了。

当然,这又是另一个话题了。

发布于 2023-08-04 01:16・IP 属地山东查看全文>>

贾文涛 - 1 个点赞 👍

周文王的长子99%可能叫姬邑,还有1%可能是姬邑考,伯邑考这个名字可能是和周公旦蔡叔度对应的称呼,原意是封在西伯侯西周国这个伯的邑考,西伯侯姬昌被囚禁,国不可一日无主,邑考是代理西伯侯。

推理一:姬邑说。

伯仲叔季,伯这个字代表老大,代表伯邑考的嫡长子身份。而且文王其他的儿子里面基本有叔这个字,唯独武王姬发和周公姬旦这两个贡献重大,身份尊贵的儿子用的敬词。如果没有出现周代商这种重大历史变革,如果不是嫡长子伯邑考死的早,可能仲发,周叔旦才是真正的结局。

《史记》:同母昆弟十人,唯发﹑旦贤,左右辅文王,故文王舍伯邑考而以发为太子。及文王崩而发立,是为武王。伯邑考既已前卒矣。周代,宗法制里继承制度要求很严格,采用的是嫡长子继承大位的制度,而且这个制度是不容不打破的,除非嫡长子自己并不愿意继承皇位,这时候才能够传给其他的孩子,而周文王跟妻子太姒总共生了十个儿子,这十个儿子分别是伯邑考、姬发、管叔鲜、周公旦、蔡叔度、曹叔振铎、郕叔武、霍叔处、康叔封以及冉季载。

考字,同样是敬词,先秦不用于人名。

“考”的本义与“老”相同,指年纪大。“考”表示“老”的意义,一般出现于“寿考”“皇考”等表达中。《礼记·曲礼下》:“祭王父曰皇祖考,王母曰皇祖妣。父曰皇考,母曰皇妣。夫曰皇辟。生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。寿考曰卒,短折曰不禄。”《礼记》中解释,“考”是“死去的父亲”,“寿考”是“死去的长者”。也就是说,“考”表示“老”的意思,用于指已经死去的男性长辈。这是跟“老”用法最大的不同之处。

所以伯邑考的真名应该是伯考“邑”。

推理二:姬邑考说。

周文王在商朝只是西伯侯姬昌。

这个伯侯按照周礼,继承人只能是嫡长子。

这个在商朝有个公案。嫡长子纣王和庶长子微子启的继承权之争。

《吕氏春秋·当务》记载:“纣之同母三人,其长曰微子启,其次曰中衍,其次曰受德,受德乃纣也,甚少矣。纣母之生微子启与中衍也,尚为妾,已而为妻而生纣。纣之父、纣之母欲置微子启以为太子,太史据法而争之曰:“有妻之子而不可置妾之子。”

子启同母兄弟共有三人,子启是长兄,中衍(宋微仲)居中,受德(商纣王)最小。微子启的母亲生子启和中衍的时侯还是妾的身份,后来成为正妻后才生下了纣。父母想要立长子子启为太子,而太史则依据法典为此事争辩,认为有正妻的儿子在,就不可立妾的儿子做太子。子启因此没有成为商王的继承人。

西伯侯姬昌被囚禁,国不可一日无主,邑考便是代理西伯侯。当然,商朝也认为姬邑考在位成为新的西伯侯是理所当然的。

但是伯邑考死了。。。

《史记正义》引《帝王世纪》:囚文王,文王之长子曰伯邑考质於殷,为纣御,纣烹为羹,赐文王,曰‘圣人当不食其子羹’。文王食之。纣曰‘谁谓西伯圣者?食其子羹尚不知也’。”

既然新的西伯侯姬邑考死了,姬发成了新的嫡长子,然后成了周朝第一个王,周武王。

为了树立明大宗小宗的地位,邑考就只能被刻意忽略了。伯邑考不是废太子,只是早夭的继承人,类似朱标的地位,只是周文王考虑灭商的政治现实,最终选择了姬发继承大统。

必须要说的是邑这个字初文见于商代甲骨文,古字形上部是“囗”(wéi),表示城市;下部为跪着的人形。有土地有人,意思是都邑、城市。邑也作为县的别称。上古时,国都也称作邑。

“考”表示“老”的意义,一般出现于“寿考”“皇考”等表达中。《礼记·曲礼下》:“祭王父曰皇祖考,王母曰皇祖妣。父曰皇考,母曰皇妣。夫曰皇辟。生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。寿考曰卒,短折曰不禄。”《礼记》中解释,“考”是“死去的父亲”,“寿考”是“死去的长者”。也就是说,“考”表示“老”的意思,用于指已经死去的男性长辈。这是跟“老”用法最大的不同之处。

所以以邑考为名是尊贵无比的。

发布于 2023-01-27 09:19・IP 属地河北查看全文>>

及第状元郎 - 0 个点赞 👍

旧的电视剧版的《封神榜》偷了个懒,姜子牙宣读封神榜时,称“姬伯邑考”……有点怪怪的。但是也提醒了大家,伯邑考是文王的儿子,自然是姬姓。如果称他弟弟为“姬发”,那么伯邑考应该也是“姬某”。

然后说说氏。氏的大量出现是伴随周的大规模分封的,所以可能,他们家当时只有姓,没有氏。如果参照后世的习惯,比如“夏桀”“商纣”“周公旦”这种称呼,所以他们全家也可以叫“周某”。(打工是不可能打工的啦……)。

这里又有个问题了,根据周制,发哥是从他老爹昌那里继承的,所以用姬姓。大哥虽然是大哥,可是死得早,也只能降级了。但是大哥死早了又没有封地,怎么叫?所以就只有“伯邑考”这种记载了。

至于伯邑考三个字什么意思,别的答案说过了,我就不说了。

编辑于 2023-01-25 04:02・IP 属地四川查看全文>>

勃列日涅夫