周文王的长子99%可能叫姬邑,还有1%可能是姬邑考,伯邑考这个名字可能是和周公旦蔡叔度对应的称呼,原意是封在西伯侯西周国这个伯的邑考,西伯侯姬昌被囚禁,国不可一日无主,邑考是代理西伯侯。

推理一:姬邑说。

伯仲叔季,伯这个字代表老大,代表伯邑考的嫡长子身份。而且文王其他的儿子里面基本有叔这个字,唯独武王姬发和周公姬旦这两个贡献重大,身份尊贵的儿子用的敬词。如果没有出现周代商这种重大历史变革,如果不是嫡长子伯邑考死的早,可能仲发,周叔旦才是真正的结局。

《史记》:同母昆弟十人,唯发﹑旦贤,左右辅文王,故文王舍伯邑考而以发为太子。及文王崩而发立,是为武王。伯邑考既已前卒矣。周代,宗法制里继承制度要求很严格,采用的是嫡长子继承大位的制度,而且这个制度是不容不打破的,除非嫡长子自己并不愿意继承皇位,这时候才能够传给其他的孩子,而周文王跟妻子太姒总共生了十个儿子,这十个儿子分别是伯邑考、姬发、管叔鲜、周公旦、蔡叔度、曹叔振铎、郕叔武、霍叔处、康叔封以及冉季载。

考字,同样是敬词,先秦不用于人名。

“考”的本义与“老”相同,指年纪大。“考”表示“老”的意义,一般出现于“寿考”“皇考”等表达中。《礼记·曲礼下》:“祭王父曰皇祖考,王母曰皇祖妣。父曰皇考,母曰皇妣。夫曰皇辟。生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。寿考曰卒,短折曰不禄。”《礼记》中解释,“考”是“死去的父亲”,“寿考”是“死去的长者”。也就是说,“考”表示“老”的意思,用于指已经死去的男性长辈。这是跟“老”用法最大的不同之处。

所以伯邑考的真名应该是伯考“邑”。

推理二:姬邑考说。

周文王在商朝只是西伯侯姬昌。

这个伯侯按照周礼,继承人只能是嫡长子。

这个在商朝有个公案。嫡长子纣王和庶长子微子启的继承权之争。

《吕氏春秋·当务》记载:“纣之同母三人,其长曰微子启,其次曰中衍,其次曰受德,受德乃纣也,甚少矣。纣母之生微子启与中衍也,尚为妾,已而为妻而生纣。纣之父、纣之母欲置微子启以为太子,太史据法而争之曰:“有妻之子而不可置妾之子。”

子启同母兄弟共有三人,子启是长兄,中衍(宋微仲)居中,受德(商纣王)最小。微子启的母亲生子启和中衍的时侯还是妾的身份,后来成为正妻后才生下了纣。父母想要立长子子启为太子,而太史则依据法典为此事争辩,认为有正妻的儿子在,就不可立妾的儿子做太子。子启因此没有成为商王的继承人。

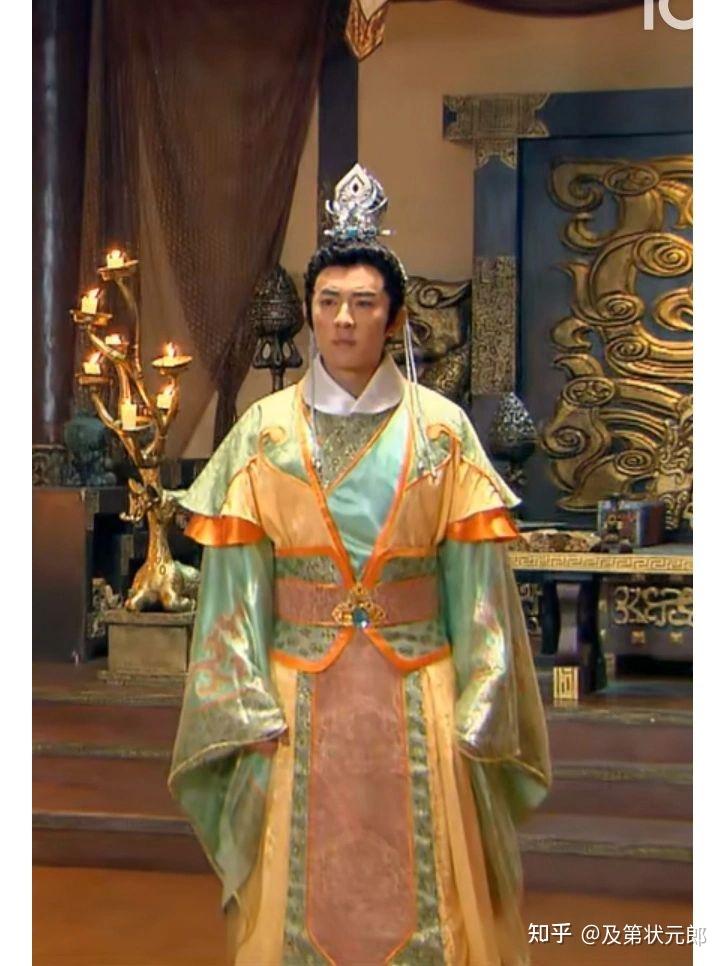

西伯侯姬昌被囚禁,国不可一日无主,邑考便是代理西伯侯。当然,商朝也认为姬邑考在位成为新的西伯侯是理所当然的。

但是伯邑考死了。。。

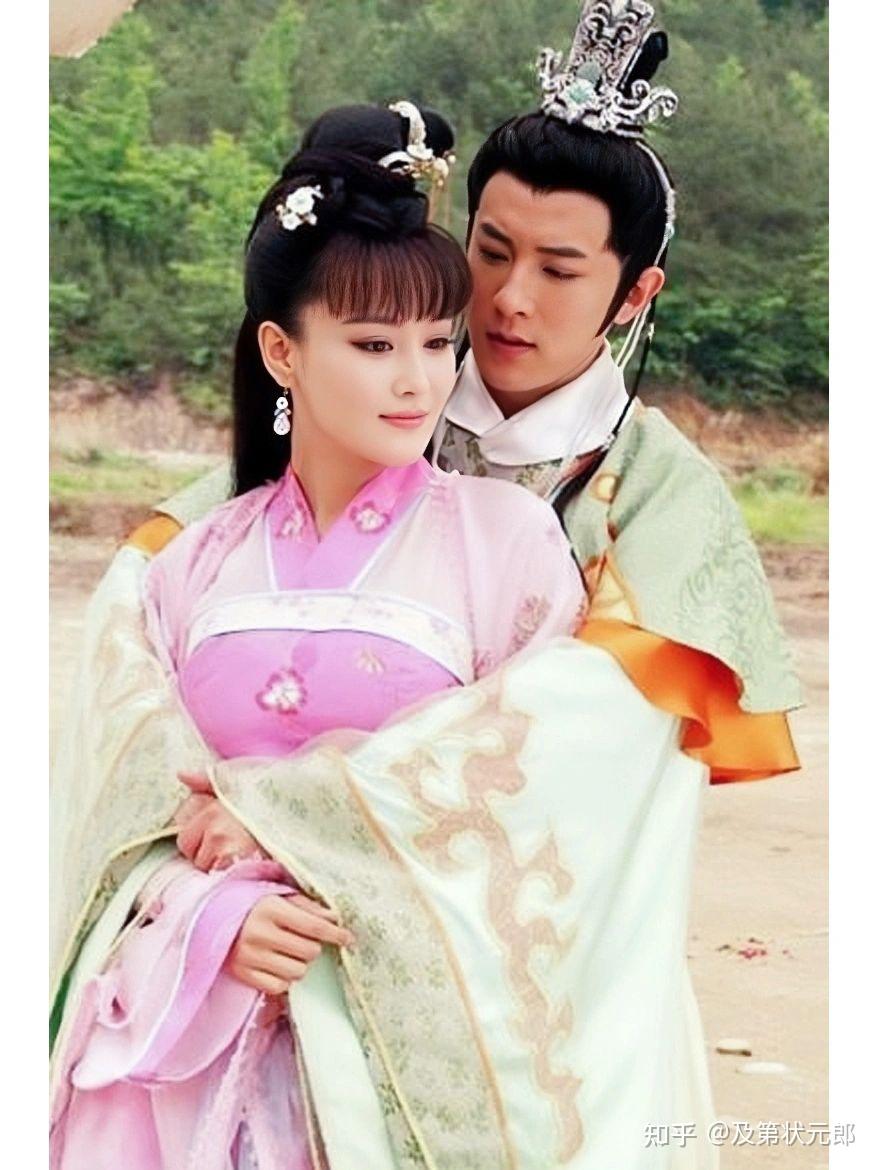

《史记正义》引《帝王世纪》:囚文王,文王之长子曰伯邑考质於殷,为纣御,纣烹为羹,赐文王,曰‘圣人当不食其子羹’。文王食之。纣曰‘谁谓西伯圣者?食其子羹尚不知也’。”

既然新的西伯侯姬邑考死了,姬发成了新的嫡长子,然后成了周朝第一个王,周武王。

为了树立明大宗小宗的地位,邑考就只能被刻意忽略了。伯邑考不是废太子,只是早夭的继承人,类似朱标的地位,只是周文王考虑灭商的政治现实,最终选择了姬发继承大统。

必须要说的是邑这个字初文见于商代甲骨文,古字形上部是“囗”(wéi),表示城市;下部为跪着的人形。有土地有人,意思是都邑、城市。邑也作为县的别称。上古时,国都也称作邑。

“考”表示“老”的意义,一般出现于“寿考”“皇考”等表达中。《礼记·曲礼下》:“祭王父曰皇祖考,王母曰皇祖妣。父曰皇考,母曰皇妣。夫曰皇辟。生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。寿考曰卒,短折曰不禄。”《礼记》中解释,“考”是“死去的父亲”,“寿考”是“死去的长者”。也就是说,“考”表示“老”的意思,用于指已经死去的男性长辈。这是跟“老”用法最大的不同之处。

所以以邑考为名是尊贵无比的。