世界各国的文字几乎都进化成了字母文字,为何唯独中国文字两千年来都保持汉字不变?

- 1750 个点赞 👍

查看全文>>

ZhangDali - 1686 个点赞 👍

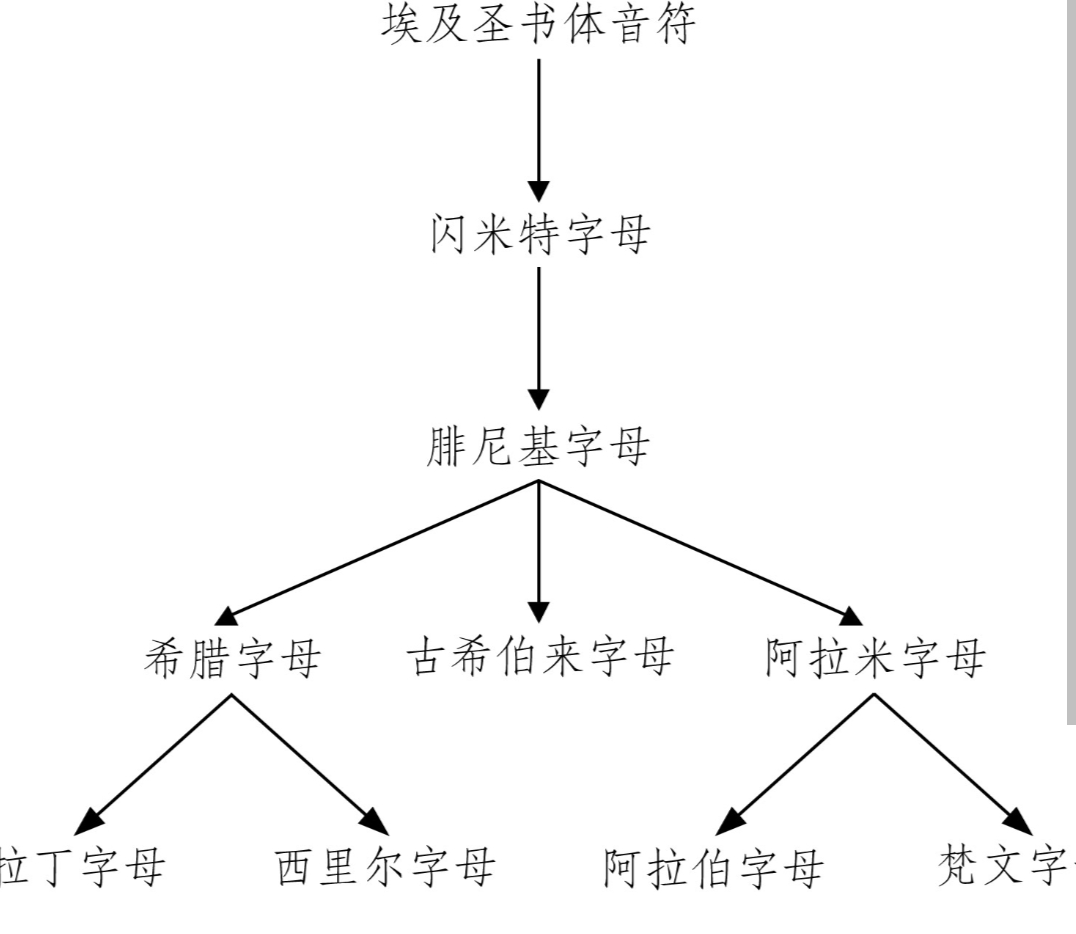

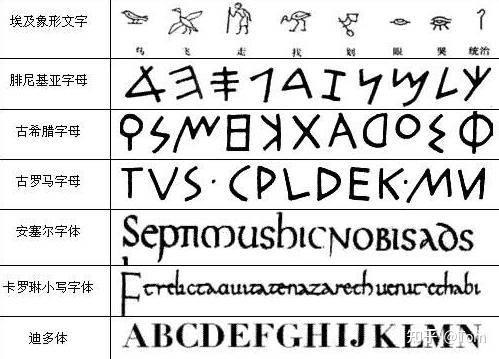

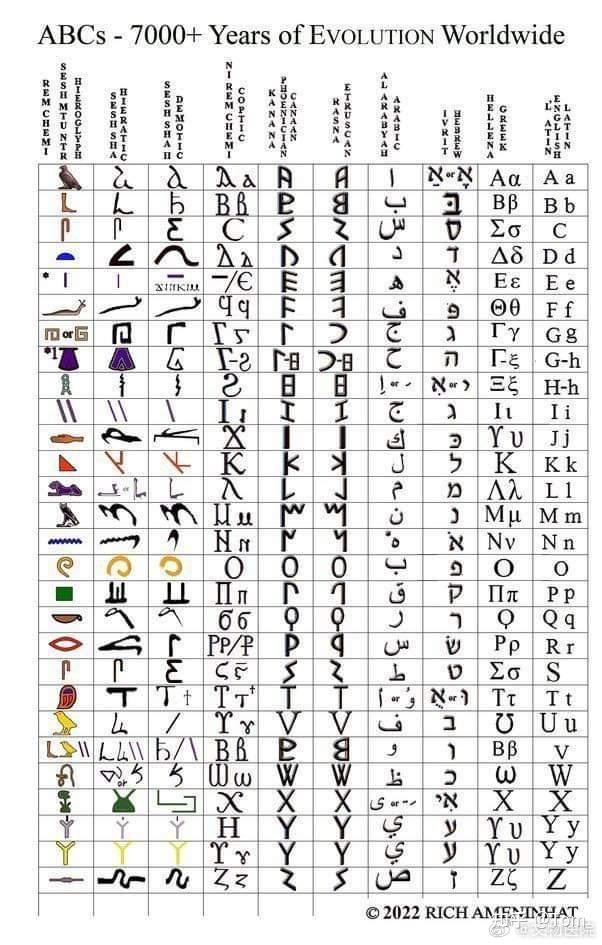

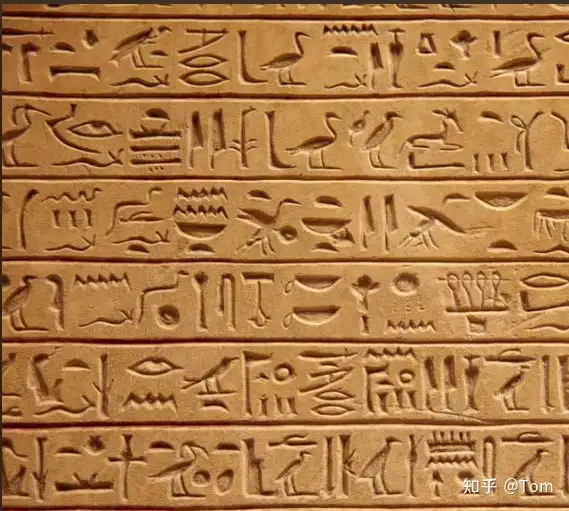

公元前2000年,埃及人家里有一头牛,想写信告诉别人,于是照着肖像一板一眼画出了牛头,用这个表示“牛”,后来人们称这个符号为埃及象形文字。

公元前1700年,隔壁邻居西奈人家里也有牛,也有表达牛的需求,但是没有书面记录方式,学到埃及人的画法后觉得这么画太麻烦了,于是将“牛头”用简易线条勾勒出轮廓,这就是原始迦南字母的“牛”。

迦南地区的闪米特人学到后,觉得西奈人这么搞笔画也太多了,不如抽象成一条弧线和一道竖线,两笔完成,简单高效,这就成了闪米特文字中的“牛”。

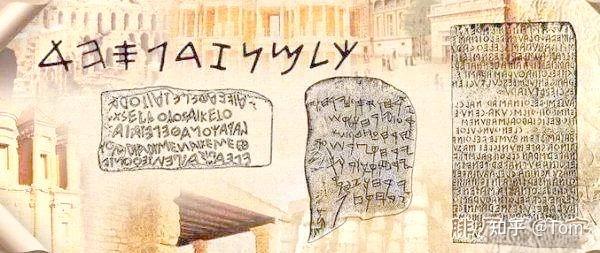

公元前1000年,腓尼基人觉得画直线比画弧线容易多了,照着闪米特人的符号改造出了“”,这个像牛角一样的符号仍有表示“牛”意义,但腓尼基人的需求显然不止于表达“牛”。他们将这个符号用于表达音素,广泛用于记录语言的场景,后来人们称其为腓尼基字母“Aleph”。

公元前800年,希腊人从往来的腓尼基海上商人那里学到了这个符号,将其用于书写希腊语言。希腊人觉得这个字母横着写不太方便,于是改为竖着写,既然容易书写又简洁美观,并赋予它元音 /a/ 的发音,这就是希腊字母“Alpha”。

至于古埃及人最初要用来表达的“牛”的意义,至此完全消失。

公元前600年,意大利亚平宁半岛伊特鲁里亚人学会了希腊字母,基本保留了希腊字母的字型,但他们对于字母发音做出了重大变革。希腊人对字母“A”的发音“Alpha”,显然直接继承于腓尼基人的“Aleph”,伊特鲁里亚人舍弃了“Alpha”的发音,完成了字母音值/a/的统一,这就是现代字母 “A” 发音的源头。

公元前500年,意大利半岛的拉丁人将字母“A”用于书写拉丁文,后来的故事大家都知道了,随着罗马帝国的扩张,以及基督教的传播,拉丁字母被广泛使用,欧洲各种五花八门的“蛮族”,纷纷用这种符号来书写自己的语言。

大航海时代后,曾经的“蛮族”一跃变身成为全球的“文明中心”,字母“A”被持续推广到美洲、非洲和亚洲,以至于本来就是次生文明之间互相借用文字系统的事情,被很多人误解为“文明的传播”,甚至称之为“进化”,多少有点可笑了。

我们最早学习的基础学科叫“语文”,但认真去思考“语言”和“文字”是两个完全不同概念的人其实真的不多。

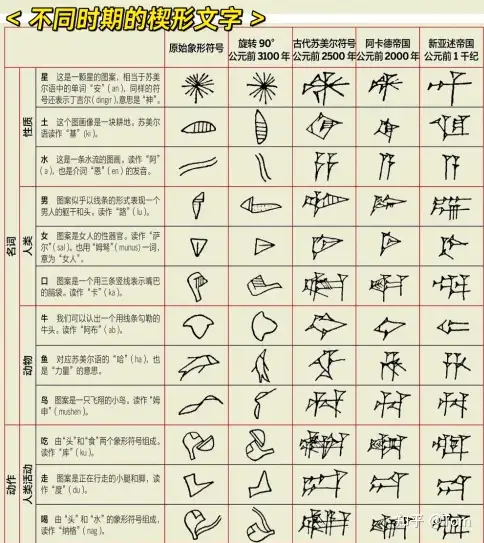

语言的诞生远远早于文字,从人类会使用声音来传递信号开始,某种意义上来说“语言”已经诞生了。文字则要晚的多,现如今发现的最早的苏美尔楔形文字出现在公元前 3200 年左右。

语言多样性远超文字,全球约7000种语言,但文字系统仅百余种,大多数语言只有口语没有文字。

语言诞生于人类的交流需求,而文字是语言的载体,任何人类族群都可以拥有自己的语言,但能创造出文字的却寥寥无几。

文字本来就是一套记录语言的符号系统,所以我真的不认为有什么“高级”或“低级”的区分,只有原生文字和次生文字。我们常常说的一句话叫做“需求是发明之母”,这在语言和文字的关系中体现的格外明显,如果留意的话,应该不难注意到我在前文的戏谑中反复提到“需求”的概念。

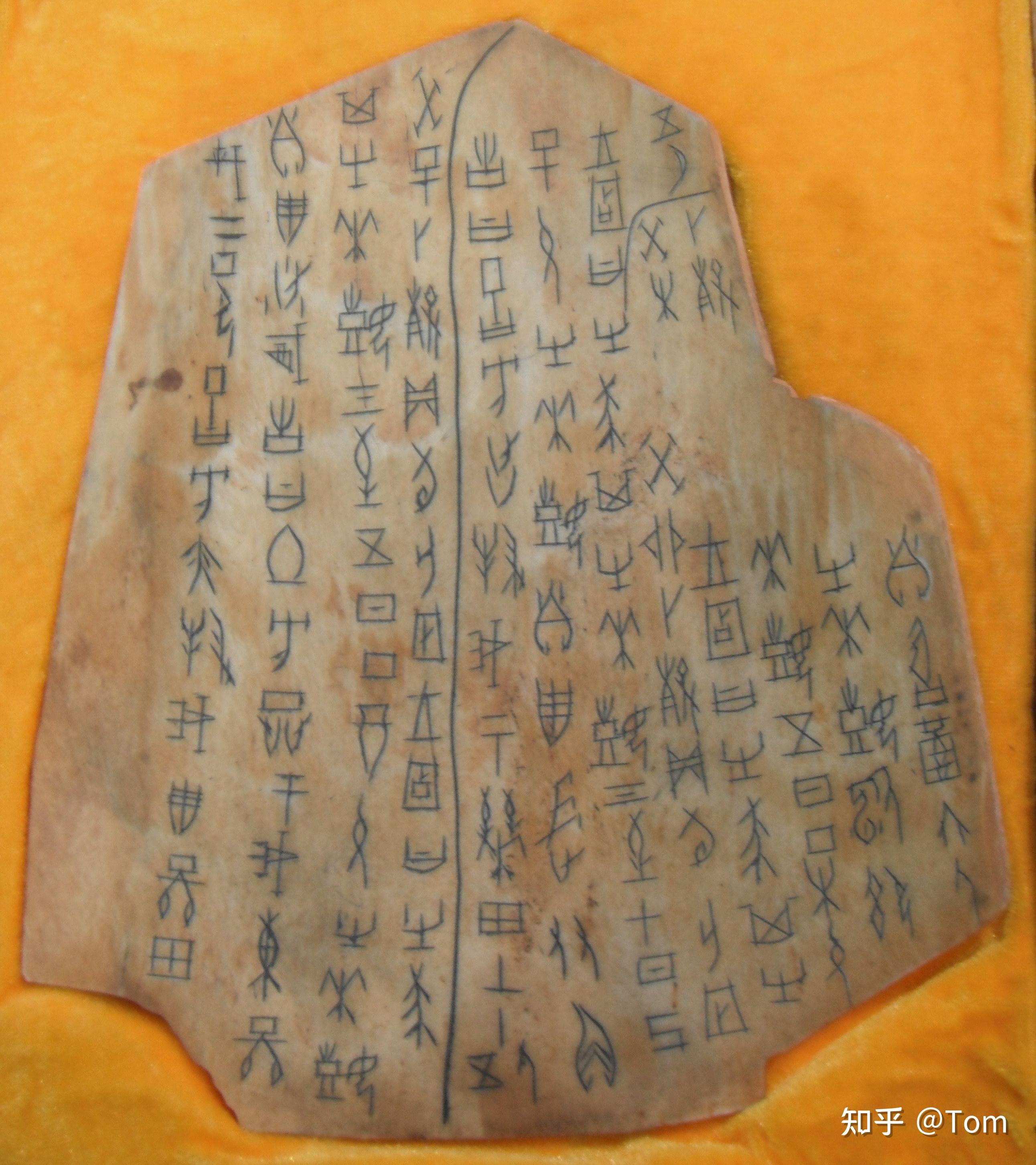

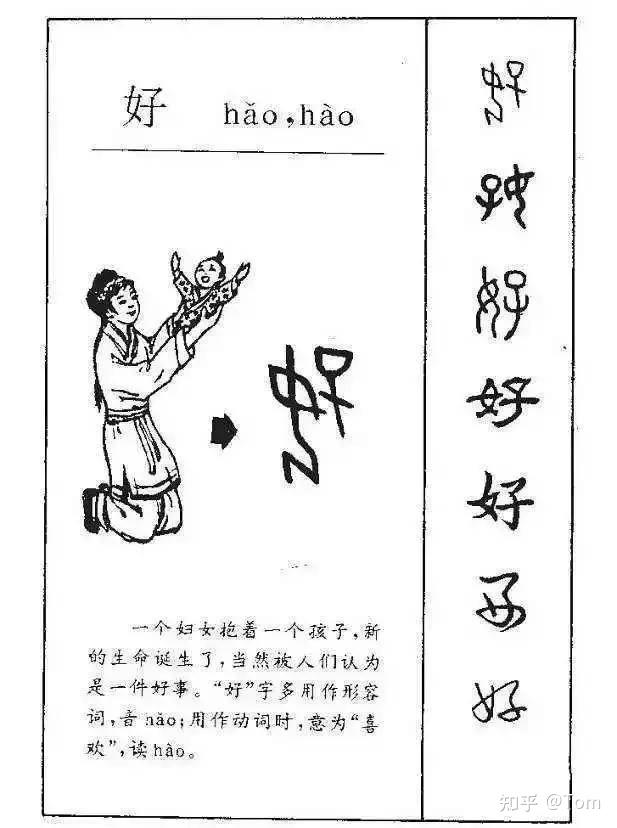

原生文字就是文明诞生的初期,早期文明根据自身需求发明出的文字系统,这个过程漫长而复杂,目前只有苏美尔楔形文字、古埃及圣书体、汉字和玛雅文字等少数几个书写系统被认为是原生文字。所以,原生文字最初都是“象形”的,用近似于图像的符号来描述直接存在的物体,比如日月星辰山川河流,这些都是肉眼可见的存在,虽然文字继续发展,继而会从存在的物质中发展出抽象的概念。

以前和一个学中文的法国人聊天,他问我为什么汉语中“想象”这个词是“想大象”,大象是实实在在存在的生物,既然是“想象”就应该想一种不存在的动物啊,比如“想龙”,难道不是更合理?我是一个理工科学生,也没对此有什么研究,当时觉得可能是“象”和“相”是通假字,有“形象”的意义,就流传了下来。

后来查阅了一下发现,“想象”最初的诞生还真可能是“想大象”。

《韩非子·解老》中记载:人希见生象也,而得死象之骨,案其图以想其生也。

这类由具体的事物转化为抽象概念的例子在汉语中数不胜数。

次生文字则是基于原生文字的书写系统,借用别人发明的符号来记录自己的语言,这比搞原创难度骤降。现存的所有字母系统,例如拉丁字母、西里尔字母,阿拉伯字母等等,都能追溯到共同的起源,反正大家都是抄来的,谁也别笑话谁。

蒙古文字的改革史就很有意思,13世纪铁木真为了解决蒙古日益发达的军事实力与文化地位不相符的矛盾,借用回鹘字母创造了回鹘式蒙古文,成为传统蒙古文的基础。忽必烈武装分裂大蒙古帝国的阴谋得逞后,命令国师八思巴在藏文基础上创立蒙古新字,后来被称为八思巴蒙文。20世纪初,为了拥抱“现代文明”,搞了次传统蒙文拉丁化,结果没搞多久,慈父的铁拳来了,被迫加入西里尔字母大家庭。

现在随着俄罗斯日益衰落,蒙古又哭着闹着要改回传统蒙文,几年前就说要2025年起恢复使用回鹘式蒙古文,算算也到时间了,不知道改革的怎么样了。

从蒙古的例子其实不难看出,使用次生文字的民族确实有优点,那就是船小容易掉头。什么回鹘字母、藏文、拉丁字母、西里尔字母,突出一个信手拈来,少数几个人合计一下创造出一套拼读规则,然后全民推广就完事了,反正都是借来的,用啥不是用啊。

我是真心建议人口低于千万的国家别折腾了,能改拉丁字母都都改了吧。

基于汉字的次生文字其实也不少,历史上的契丹文、西夏文、女真文等等,都是大家熟知的,不多做赘述了。

日本平假名源于汉字草书,片假名取自汉字部首,假名与汉字混合使用,形成了延续至今的书写系统。

朝鲜越南过去两千年上层阶级一直使用汉字,15世纪朝鲜世宗创制彦文,全球独一份的方块字母,显然源于汉字影响。南北两个朝鲜真正放弃汉字拥抱彦文,其实是非常短暂的事情,应该算现代史了。越南自创的汉字变体喃字,由于字形过于复杂,让当时的越南人觉得还不如继续用汉字,后来沦为法国殖民地,法国人帮忙创造了一套基于拉丁字母的书写系统,成为了现代越南文字。

我认为真没必要嘲讽南北朝鲜人和越南人看不懂他们祖宗的文字,他们出于拥抱“文明世界”的想法而改换文字的做法跟祖宗没什么不同,反正祖宗当初也是为了拥抱文明世界,但在未来的某一天,“文明世界”又转到了东方,我倒想看看下次他们怎么改。

还是那句话,反正都不是自己的,用啥不是用啊。

仓颉造字的传说相对于别的文字起源神话其实相当现实,传说仓颉观察鸟兽足迹、星辰分布、山川脉络受到启发后创造文字,这相当具有合理性。古埃及传说托特神创造了象形文字,他将文字赐予人类,作为与神灵沟通的工具。普罗米修斯的盗火传说里,他带给人类的除了知识还有文字。北欧神话里,奥丁为获得智慧,将自己倒吊在世界树上九天九夜,最终发现了神秘的符文。

归根结底,中国文字能保持千年不变的唯一原因只有一个:文明的载体足够强大。

从古埃及人-迦南人-闪米特人-腓尼基人-希腊人-伊特鲁里亚人-拉丁人的次生文字传播链来看,拉丁字母之前的文字变体没有留存下来的直接原因,就是文字使用者的主体民族消失了。

当然,前面虽然讲的很轻松,但文字的传播路径实际并不和平,反而充斥着难以想象的暴力征服血腥的种族灭绝。

我们可以想象,如果古埃及没有被入侵和征服,那么将看到一条埃及象形文字的演化道路。

如果是腓尼基人的海上帝国成为最早的环地中海帝国,那么腓尼基字母如今的地位肯定会更高。

拉丁字母能成为世界主流,唯一的原因就是背靠强大的罗马帝国,在诸多蛮族发明出文字之前早早完成了文化征服。

从工业革命到今天,日不落的大英帝国和新世纪唯一超级大国美利坚,成功将人们传统认知中的拉丁字母改造成了普罗大众口中常说的“英语字母”,多少有点天道好轮回你也有今天的幽默了。毕竟法兰西人、德意志人、西班牙人等欧洲大陆几十个国家使用拉丁字母的时间都不比你短,怎么就变成“英语字母”了?

落魄的罗马帝国,也难免像他们掠夺希腊人一样被新时代的霸主掠夺文化产权。

中国展示了一条原生文字演化的完整路径。

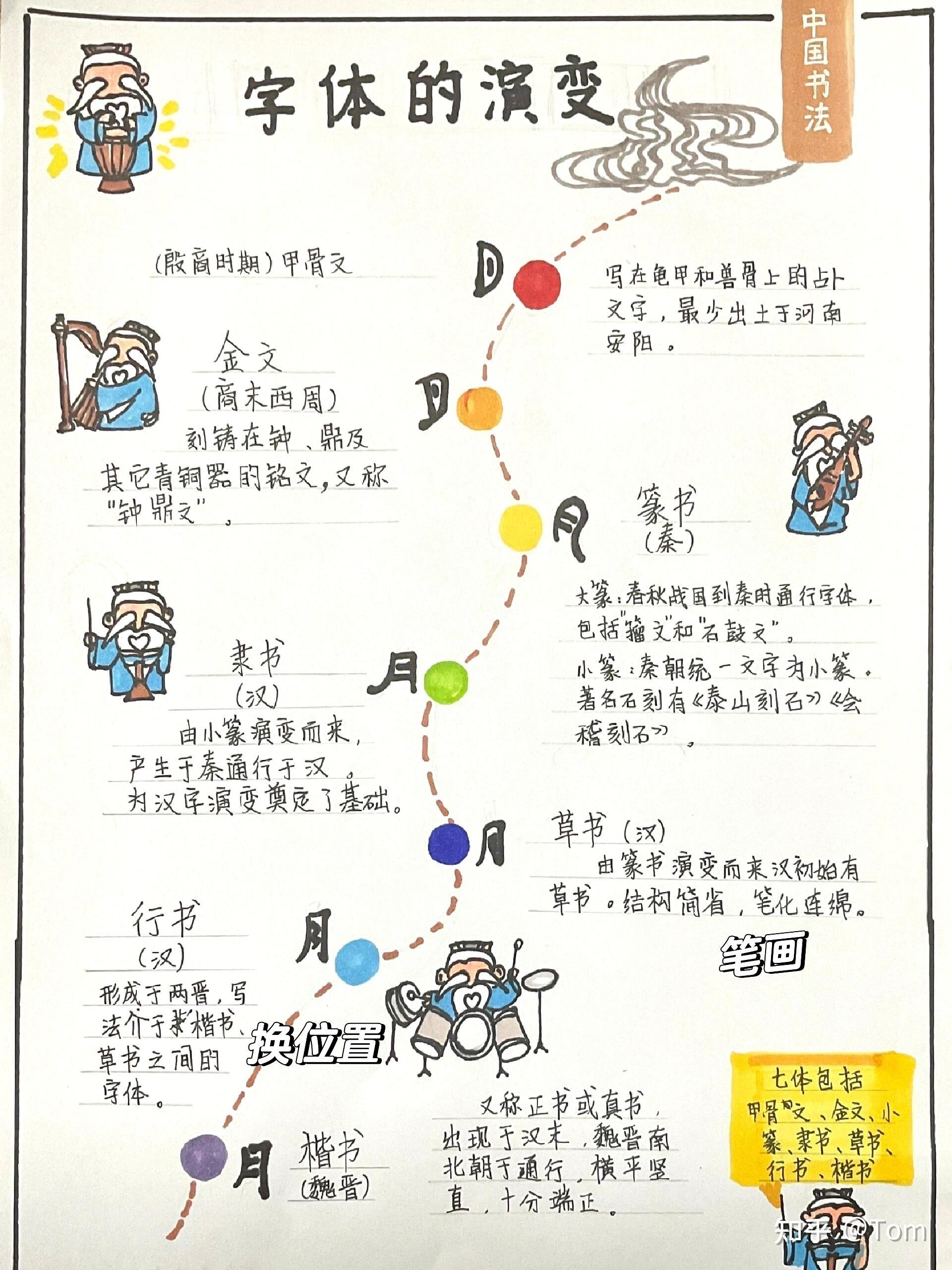

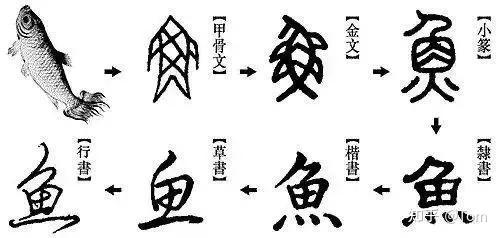

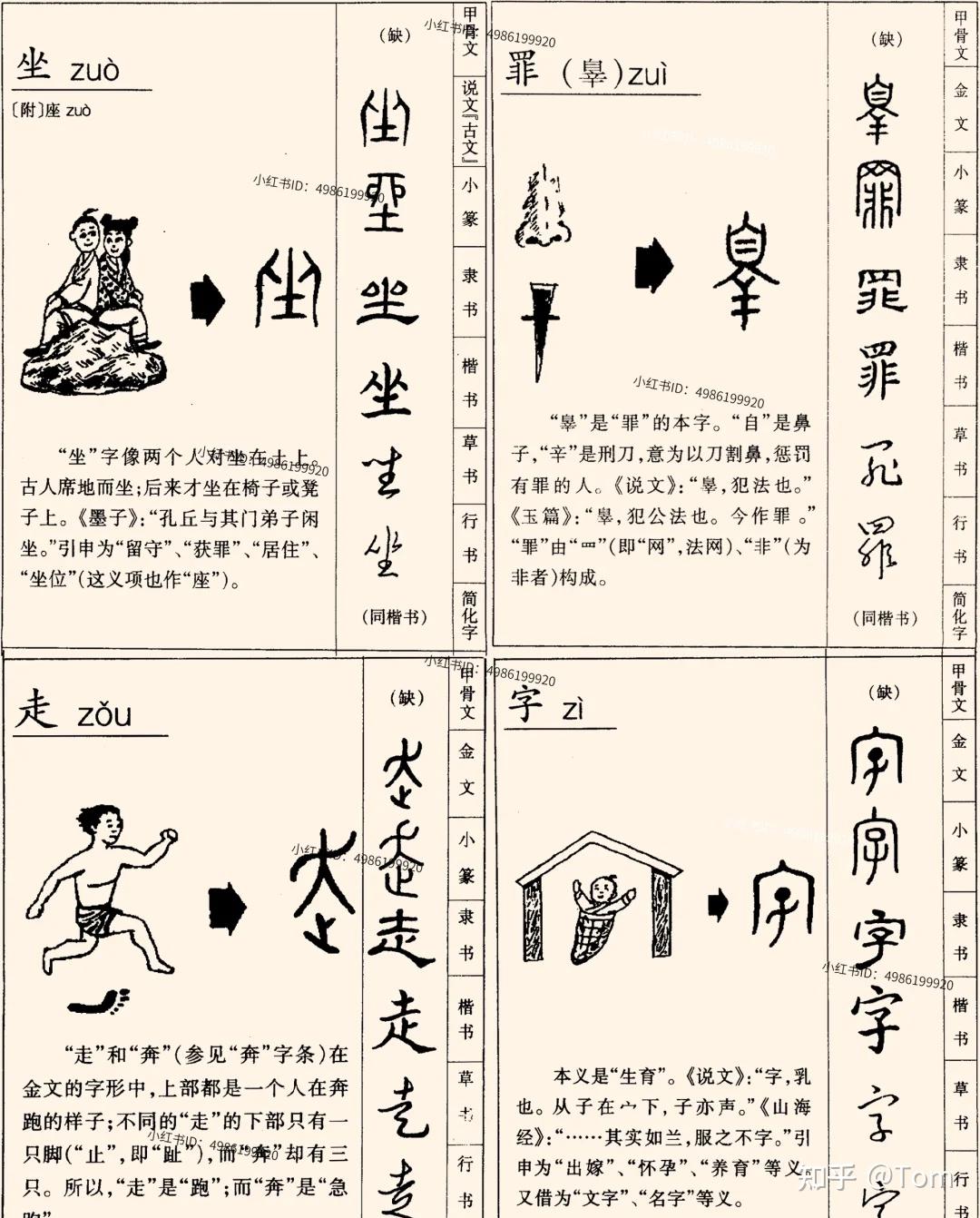

从图象到甲骨文,再到金文和篆书,完成了符号的抽象化。秦朝小篆开启规范化和标准化,汉朝隶书化曲为直,提升书写效率。后世的朝代,也一直在推广和完善。文字里没有什么祖宗之法不可变,祖宗也是从无到有而来,只有与时俱进,才是文字生命力的根源。

查看全文>>

飞隅 - 809 个点赞 👍

任何一个人类古文明在诞生的早期都是象形文字的

这是一个很反常识的结论,先别急,先慢慢看,我分析

关于文字最早的起源,对于绝大多数文明来说,都是为了远距离通过书面传达信息,说人话就是为了写信的必要

野人抓到了一只羊,想告诉住在山那边的弟弟,于是就会撕一块树皮,画一个羊头

全世界哪里的野人都一样,最早想传达信息都会画一个羊头,除此之外没有别的办法

所以说世界上任何一个古文明在诞生之初的野人阶段都是要先学会画画,然后再把这些话逐渐简化,最后变成了象形文字

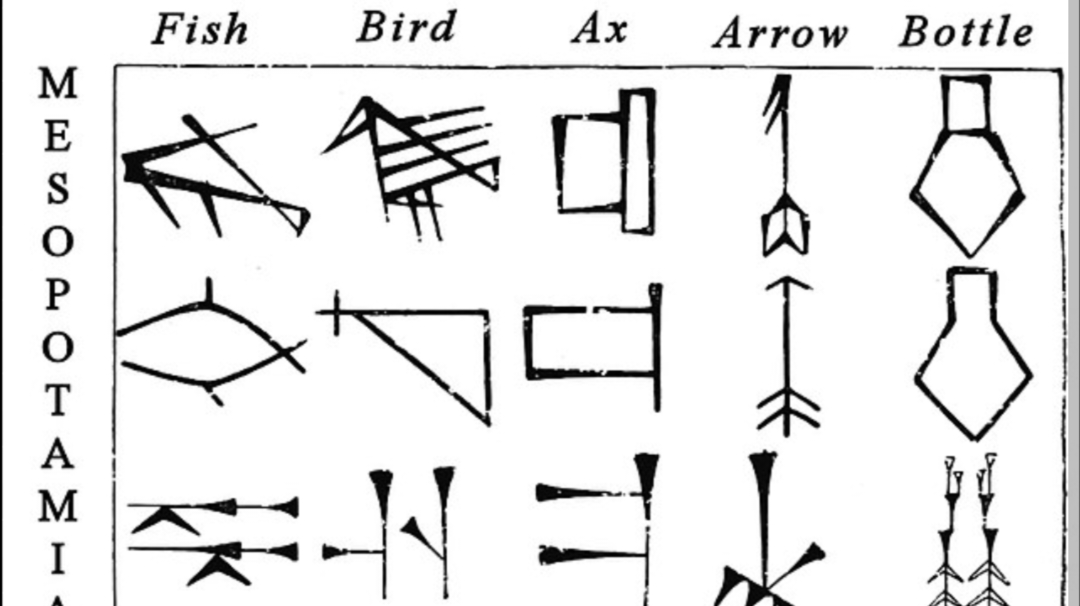

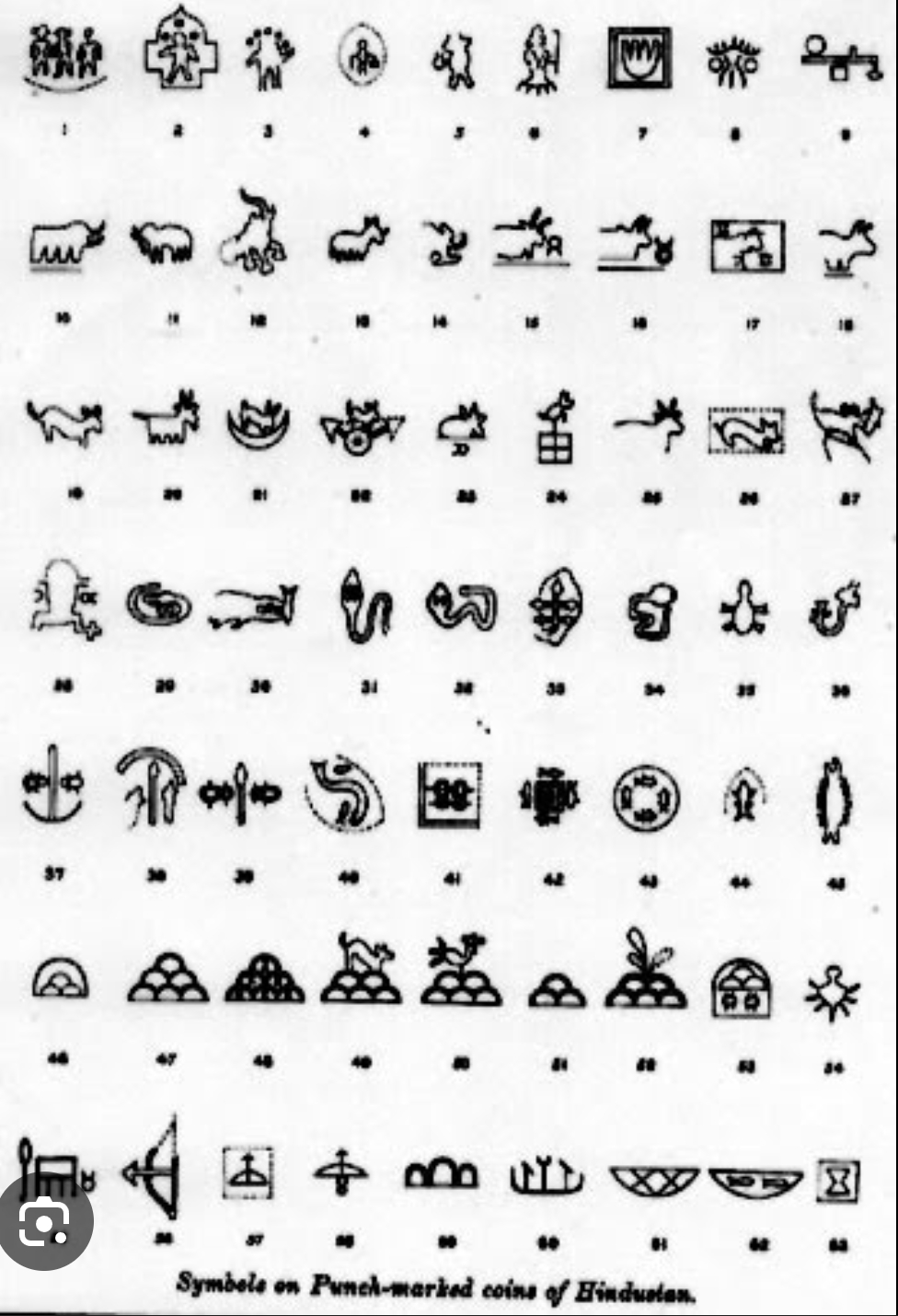

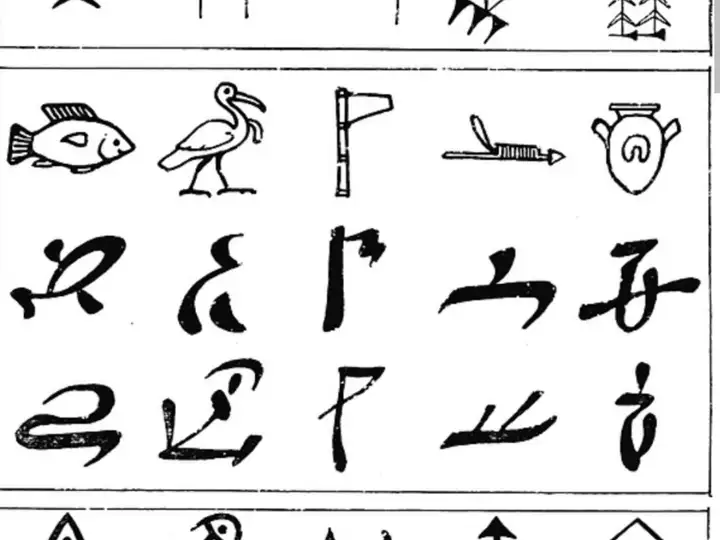

比如5000年前的埃及象形文字,圣书体是这样一步一步进化而来的

比如5000年前的伊朗伊拉克,楔形文字也是这样从象形的画进化而来的

比如5000年前的中国,汉字也是这么从抽象的画发展过来的

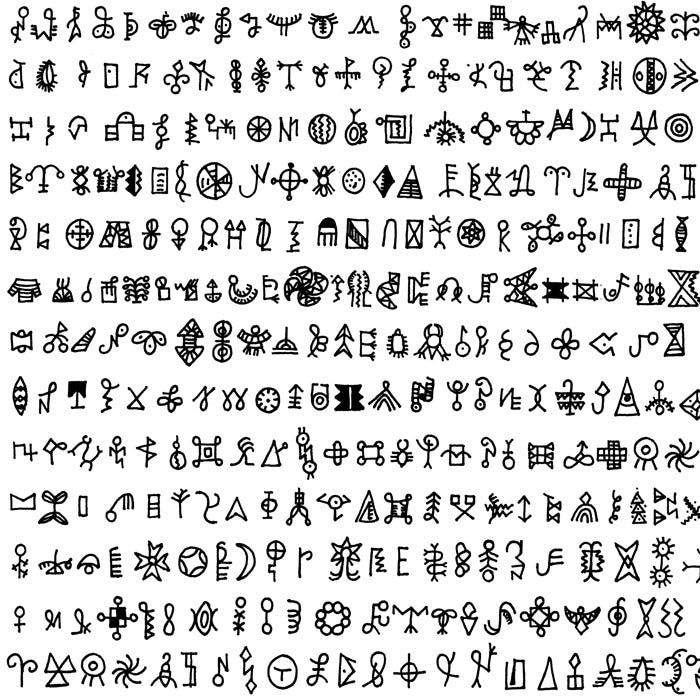

象形文字这种东西是研发成本最低,各大原神文明最容易点出来的技能,普遍存在于非洲各种刚进入农耕时代的部落,美洲印第安人的部分城邦文明或者说亚欧大陆古文明的初始阶段

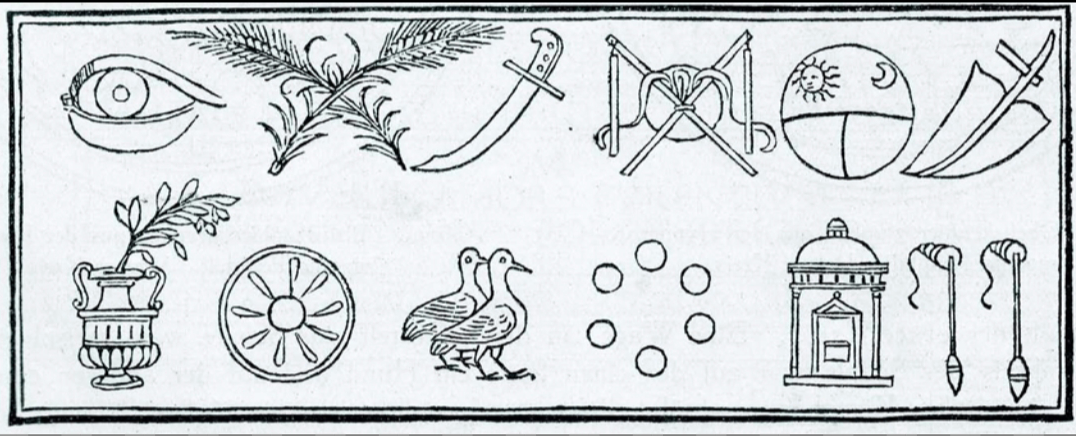

接下来我们来看看古希腊和古罗马最早诞生的象形文字

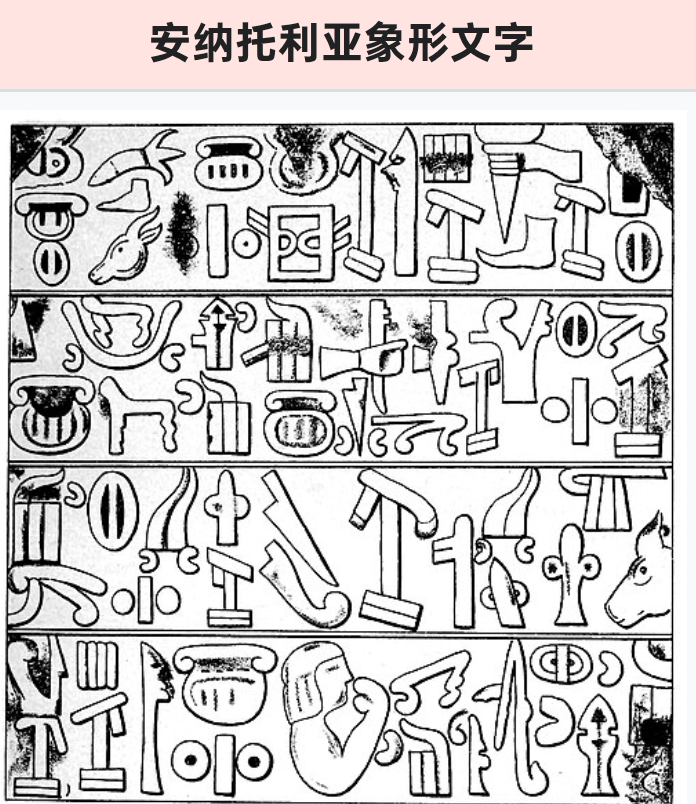

比如5000年前的在土耳其的赫梯象形文字

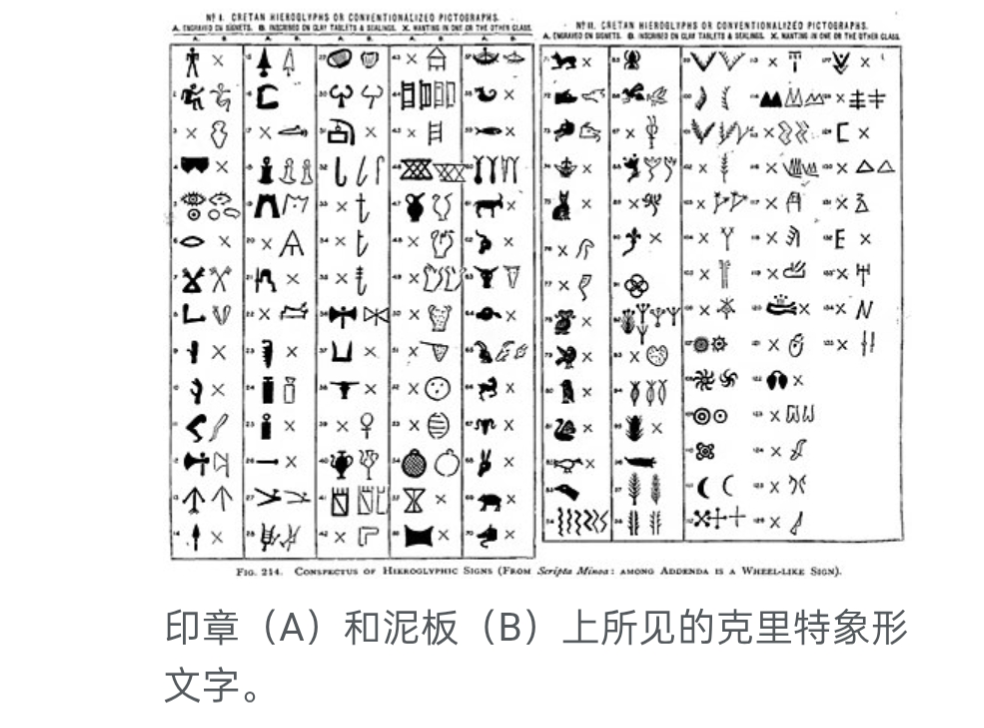

这是5000年前古希腊在克里特岛上使用的象形文字

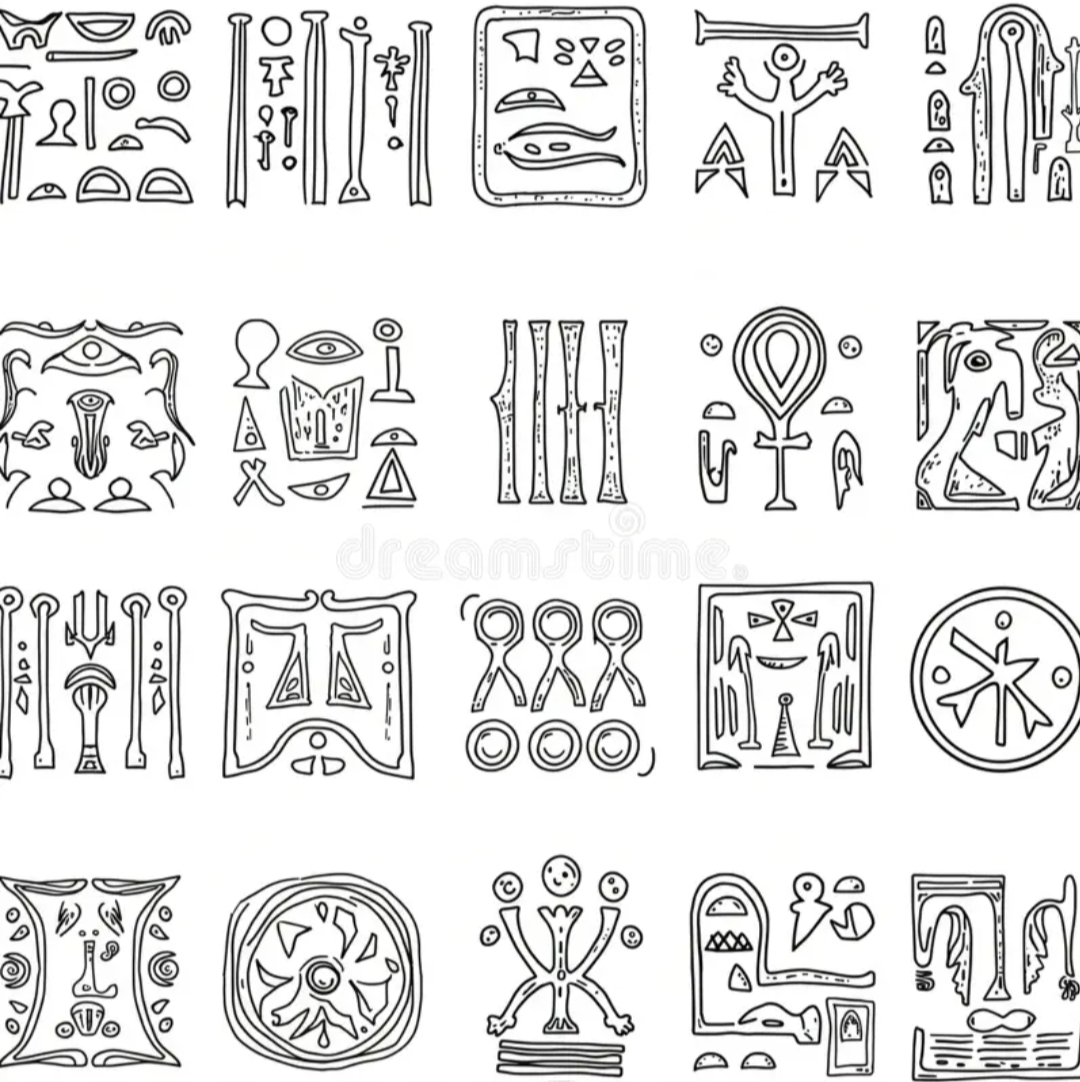

这是5000年前亚平宁半岛上原始意大利人使用的象形文字

这些文字看起来有什么特点?

复杂

为什么看起来复杂?

因为这些文字在后续的历史中没有被任何文明使用,没有被简化,这些文字都停留在前甲骨文时期,希腊意大利等欧洲文明纷纷抛弃了自己原生的象形文字而选择了字母型文字,如今这些老欧洲的象形文字只能通过考古在岩洞里挖到了一些碎片儿上面看到

当然也有一些进化程度比较高的

比如印度南方的象形文字

非洲西部的象形文字

这些文字明显是经历了近千年的发展,已经脱离出了原始的绘画阶段,足够简化,其一直发展到公元后才逐渐被字母文字取代

所以我们得出了一条结论

所有古文明一开始的都是象形文字

为什么这些世界各大原生文明的象形文字都会被字母文字取代呢?

答案是跨文明商贸接触的影响

每一个古文明都会发展出自己不同的象形文字,那么请问当两个古文明碰撞到一起的时候,我们用谁的文字交流呢?

……

如果要是在农耕文明这里解决问题很简单,因为两个农耕文明之间本身就不需要大量交流,偶尔少量交流的时候谁强就用谁的呗,再或者是谁当东道主就用谁的呗

但是这个问题在那些古代的商业民族上面来说就是一个极其头疼的问题

那咋办?

答:先把他说的那一大堆叽里呱啦的话想办法记下来,剩下的我具体再慢慢翻译

所以古代的商业民族就必须发展出一种没有任何实际含义只表示发音的书写系统,他能把陌生民族的人说的一大串叽里呱啦记下来

而这个民族就是海上商业民族腓尼基人

腓尼基发明了字母表,这20来个字母没有任何实际含义,他们对应的只是一个发音

这些腓尼基人是怎么记录发音的呢?

就跟我这种英语不好的人上英语课,用汉语记英语发音一样,比如interesting,我想把它读出来就直接写下4个大汉字“硬吹死挺”

腓尼基人也是这么做的,他们先整理出了古埃及语言中频率出现最高的20来个发音,拿他们的字形进行一定简化后就变成了拼音,再配合上各种音标调节拼音,这样一套纯表音的文字就发明成功了

a它对应的就是古埃及与里面牛的发音,b对应的就是盒子,g就是棍子,e就是人,k就是叉子,m就是线,n是虫子,o是眼,r是头,t是交叉,s是祭祀……

掌握这一套拼音系统,腓尼基人很快就能知道埃及人在说什么了

比如一个埃及人说“我要用一只羊换三只鸡”,腓尼基商人不懂埃及话,于是拿出他的小本儿,准备把他说的这些叽里呱啦记下来,按照发音大概一记就是“I want to exchange one sheep for three chickens”(知乎无法显示腓尼基文字,这里用英语代替一下,大概能理解到意思就行)

好,把发音记下来了

然后回到船舱,把这小纸条给会说埃及话的账房先生看,账房先生按照这上面的字母寻思寻思发音,一下子就明白了,然后告诉伙计“他是想用一只羊换我们三只鸡”

这样的话,就有利于大规模的商业贸易了

所以这一套腓尼基字母表正好是腓尼基文明商业贸易达到巅峰的体现

然后我们再说说这套字母表是怎么传开的?

还记得这个时期,希腊和意大利的象形文字长什么样吗?

长成下面这德行

这种原始象形文字只有古代极少数人群,比如大祭祀或者部落首领才能正确的看懂并且使用,那么复杂的东西,普通老百姓这辈子都别想看得懂用得上

然而这个时候,也就是公元前10世纪也就是中国的夏商时期,腓尼基人开着大船来找他们做贸易了,这一套既简单又便利的腓尼基字母就传到整个地中海地区,他们本土的象形文字在夏商时期分就已经被放弃了,取而代之的是腓尼基字母表改编版本蓬勃发展,包括希腊文和阿拉米文

这些字母的创新之处在于其语音特性,即一个声音由一个符号代表,这意味着只需学习几十个符号,就能完成最基本的表达

整个地中海沿岸地区原生的象形文字需要经过长期的专业训练才能熟练掌握,这使得识字能力仅限于少数精英阶层,而腓尼基字母表的简洁性不仅使其易于被多种语言所采用,也使普通民众能够学习书写,这打破了长期以来识字能力仅是部落酋长和大祭司

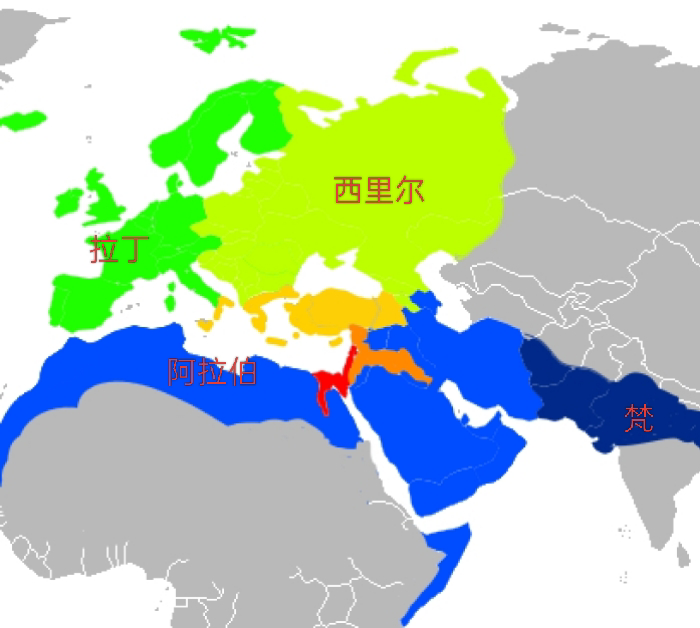

所以说在夏商时期,腓尼基字母表先是向西演化出了希腊文字,又向东演化出了阿拉米文字

随后希腊文分别向东欧和西欧衍生出了拉丁文和西里尔文字,阿拉米文字也分别向东向西演化出了阿拉伯文字和梵文文字

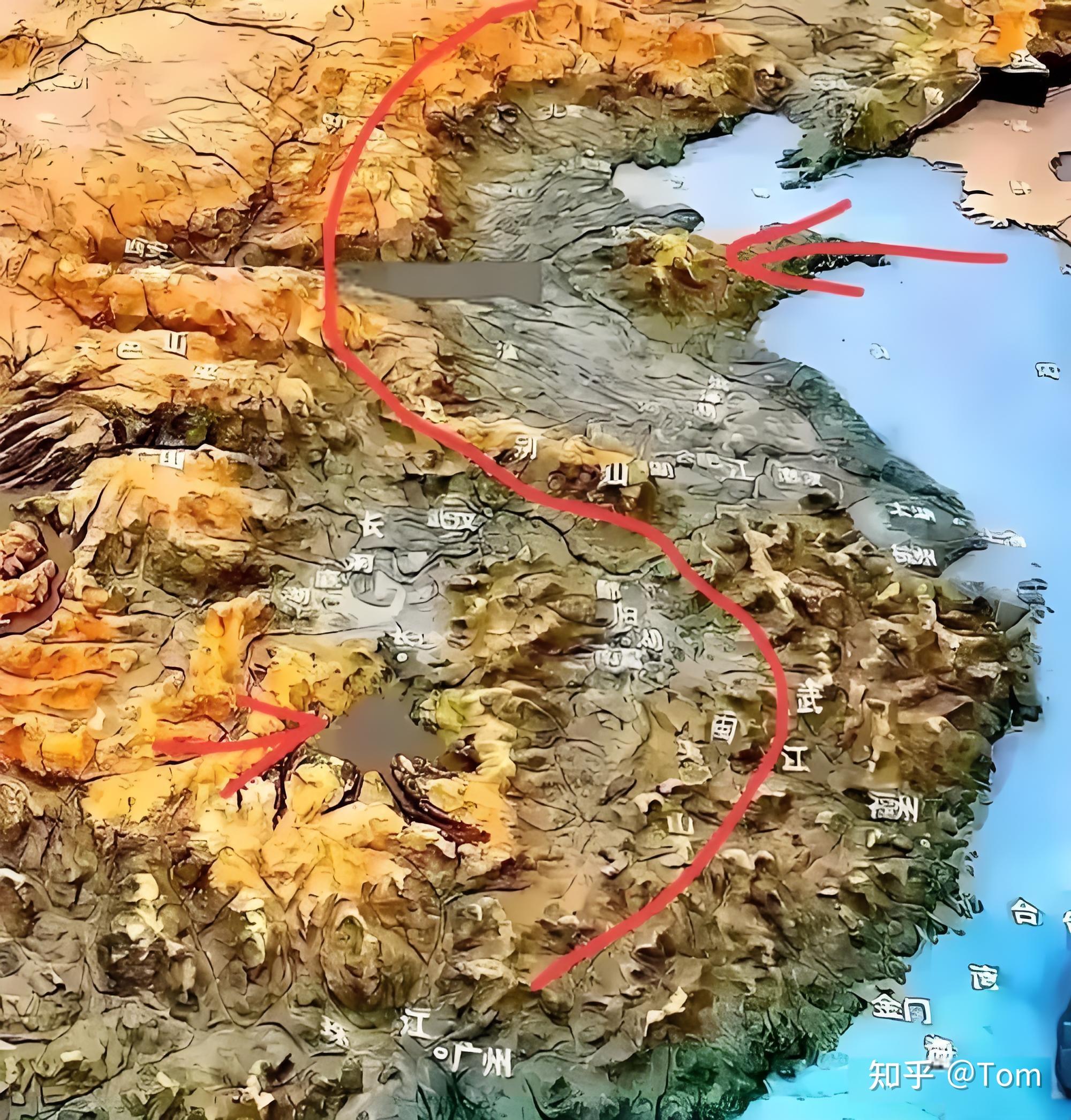

因为这些地方在地形上都是连成一片的,古代之间必定要出现大量的商品贸易,出现商品贸易就会有文字交流,有文字交流的话简单的字母表就会更容易替代掉原生的象形文字

再算上腓尼基字母的直系后代希伯来文字,拉丁字母,西里尔字母,阿拉伯字母和婆罗米字母这基本上就是在早期字母表的几个基本盘

然后接下来进入各大古代帝国扩张时期

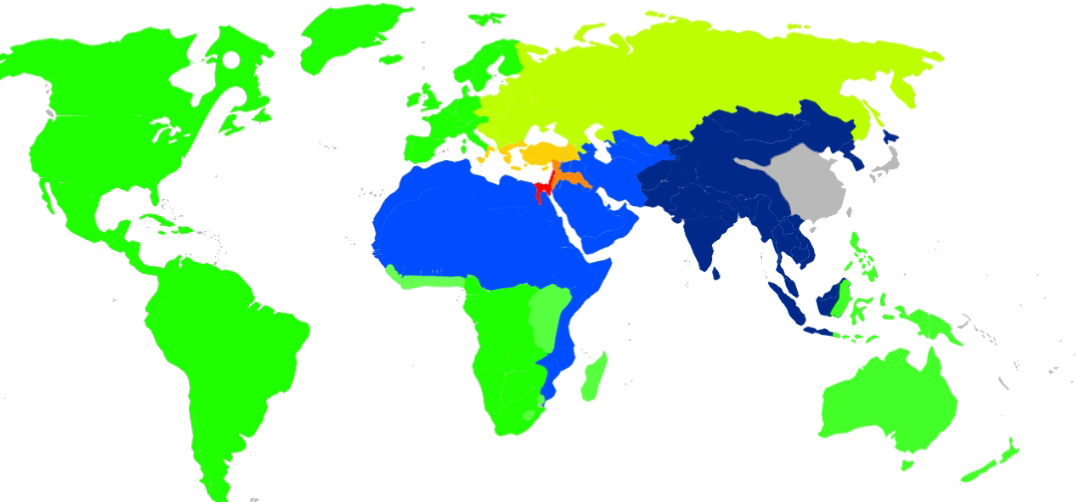

其中拉丁字母扩张的最凶,殖民了美洲,非洲,大洋洲

西里尔字母征服了整个西伯利亚还有中亚

阿拉伯字母随着伊斯兰教征服了北非东非还有伊朗

而婆罗米字母征服了南亚东南亚还有阿富汗

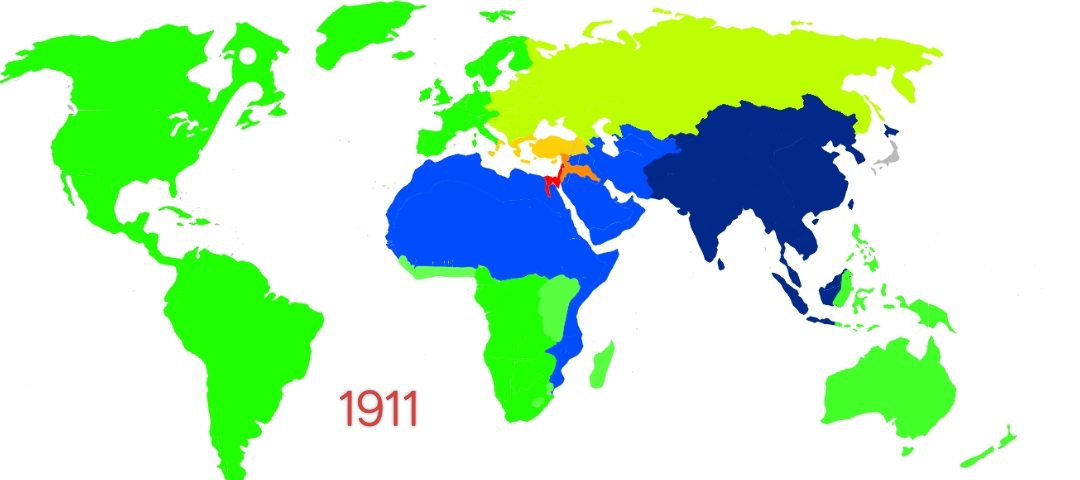

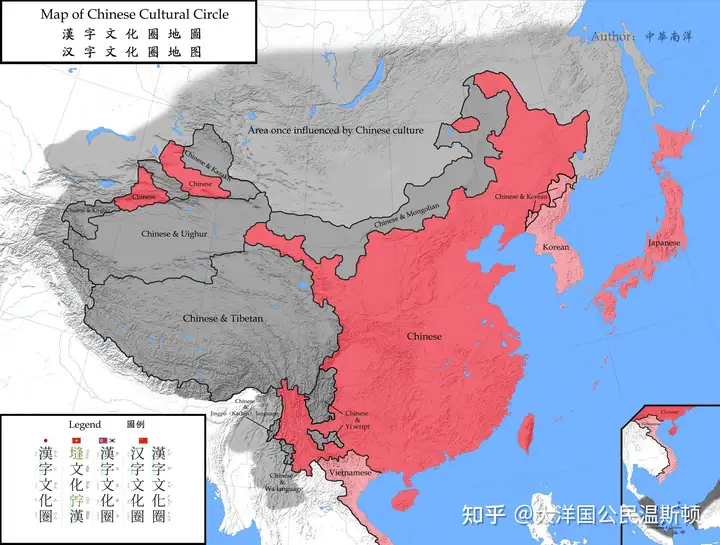

最终形成了下图这样的格局

其中印第安人死的最惨,下图为秘鲁墨西哥玛雅等印第安人的文字,他们也是刚好发展到象形文字阶段

这张图我们可以看出墨西哥的文字还比较青涩,看起来更像是画。而玛雅的象形文字已经比较成熟了

可惜他们并没有活到能传承下来的时候,头皮就全被西班牙人剥掉了。

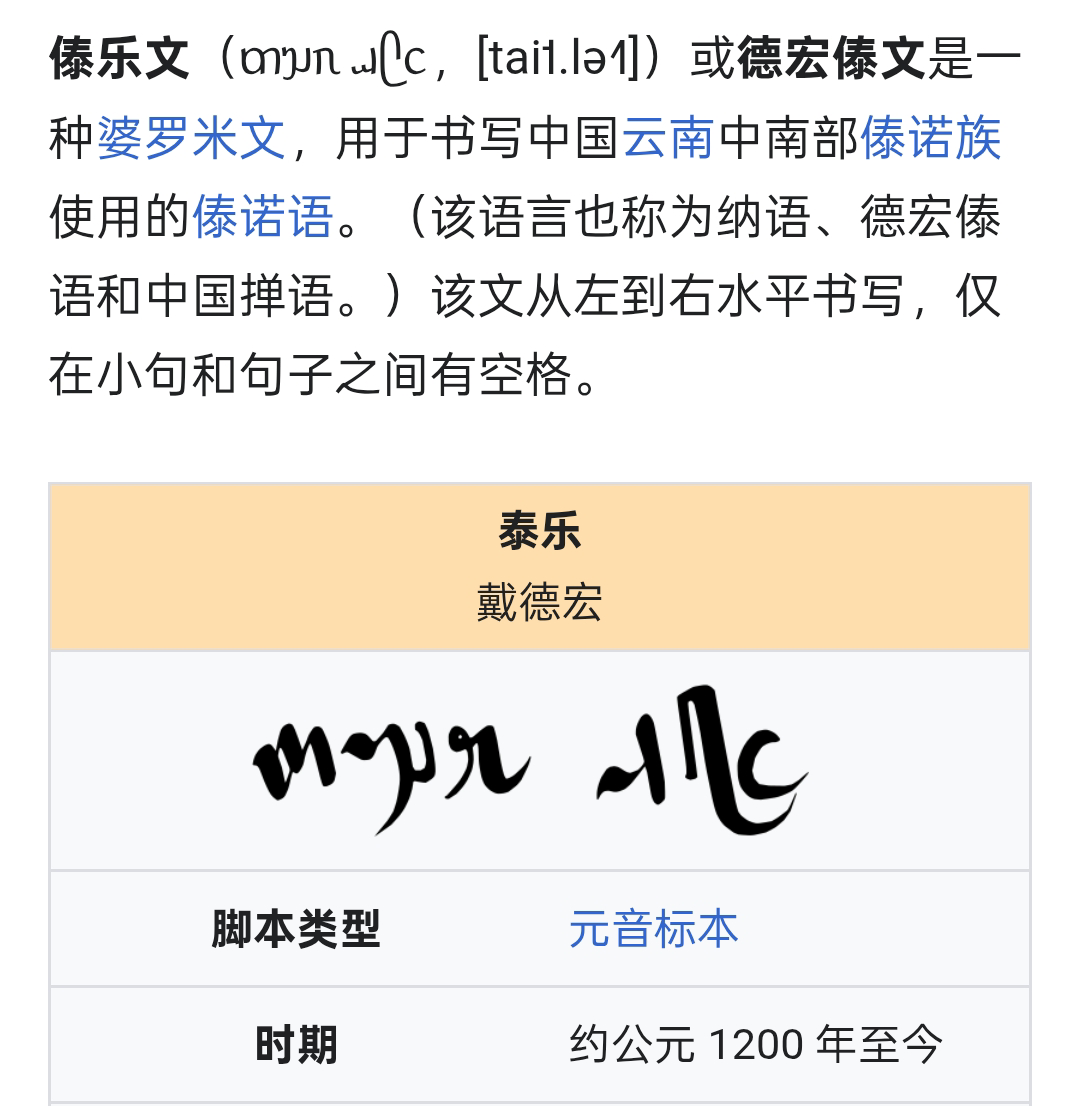

其中婆罗米文字对东方延伸的是最深的这个我详细先说一下

首先是在向高原发展,吐蕃学者吞米桑布扎学习籍多文字发明出了藏文,然后蒙古的西藏国师八思巴又根据藏文创造出了蒙古文字,而满族和朝鲜族又分别根据蒙古文字创造出了韩文和朝鲜文

又进一步影响到日本北海道的原住民文字

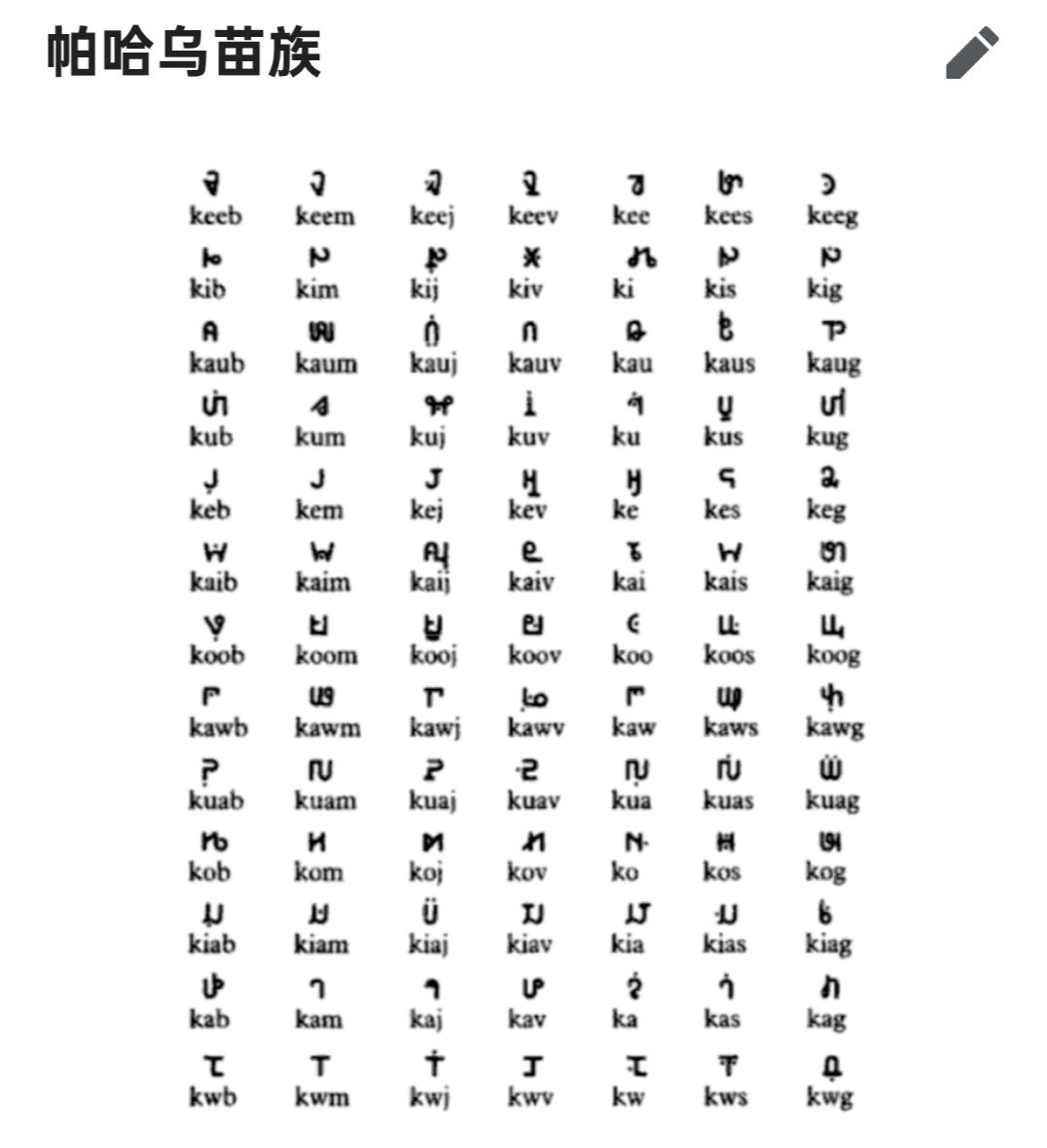

同时另外一条发展路线是通过东南亚和中国沿海地区的贸易线交流,首先是差不多在唐宋时期,古代的云南和缅甸做贸易出现了各种各样的傣族瑶族水族文字

在元明时期云南的这些傣族文字又开始纷纷北上,影响到贵州苗族桐族,四川彝族和广西僮族的书写系统

然后到了明朝,西南地区各民族之间的婆罗米文字已经很盛行,汉字难以融进去,这时候整个大西南好汉唐时期的大西南完全不一样了,于是太祖爷及其后代勉为其难的对西南各大部落进行了外科手术,以至于这些西南地区的婆罗米文字到现在几乎死绝

明末清初的时候,西南地区的婆罗米文字又逐渐有复兴的趋势,一直到清朝中期在西方传教士的帮助下又重新构建起了一套文字系统

如果要是没有近代史上的一些波折的话,历史发展的趋势可能就是婆罗米文字分别从南北两个地方渗透进东亚,最终彻底将东亚的文字字母化

在整个东亚历史上文字逐渐婆罗米化实际上是一个历史的必然

商周时期这种文字刚刚征服印度

秦汉朝的时候爬到阿富汗和缅甸

魏晋南北朝的时候顺着阿富汗征服了中亚,顺着缅甸征服了东南亚

隋唐时期征服了青海西藏

宋朝向北征服了西域

元朝又把文字带进了蒙古

明朝文字又蔓延到了云贵川

清朝又把这种文字带到了东北,朝鲜和日本北海道

如果清朝被农民起义推翻,那么在下一个“魏晋南北朝”时期,估计“后北魏”会形成一个婆罗米文字和汉字的2元文字帝国,河北山西甘肃陕西北部地区用婆罗米文字,河南,山东一带用汉字,“后南宋”也会变成一个2元文字帝国,云贵川广西广东以及湘西使用婆罗米文字,而江苏浙江安徽江西一代使用汉字

再往后2000年的时间会被逐渐渗透,最终世界文字实现大一统

当然

可以再夸张一点,如果我们只看宣称的话,把满文视为满清的官方文字

那么在1911年文字的格局分布可能是这样的……

图上只有一个地方的文字不是古埃及圣书体的后代,眼尖的列位诸公找到了可以将其发在评论区

查看全文>>

托卡马克之冠 - 459 个点赞 👍

查看全文>>

Wonder J - 371 个点赞 👍

查看全文>>

中年社畜文案狗 - 302 个点赞 👍

查看全文>>

隐身用户 - 292 个点赞 👍

首先,第一个结论,有象形文字的地方,除非是亡国灭种,被换种了,不然不会被表音文字取代。

表音文字是怎么来的?

是没有文明,没有创造文字的地方,突然遇到了有文字的文明,比如商旅,比如被打败逃难的分支。

双方在交流的时候,没有文字的一方,通过把对方的读音记录下来,完成一种对照,久而久之就形成了一套所谓的表音文字。

这一点和现实是完美相符的,很多在外国人多的地方做生意的老板,他通过长时间和外国人交流,知道很多词,也会说一些就简单的句子。

但是,你把这个英文单词写给他看,他就看不懂了。

这就是人类交流的正常逻辑,为什么会出现表音?就是因为不懂对方的文字,记住了对方的读音。

所以,你会看到,英文里面,有很多词的读音和我们国家一些地方的方言很像。

因为,这个词就是从中国传过去的。

当时对方根本没有文字,只能通过把中国商队的发音记录下来,以后听到这个发音,就知道指的是什么。

英文里面有大量的这种词语,证明,东大有成熟商队过去的时候,那些地方都是非常原始的,没有文字的。

所以,象形文字向表音文字“进化”这是一种倒反天罡,和很多虚构的历史一样,都是为了掩盖真实的历史。

你看前面的回答里面,竟然煞有介事的开始介绍,象形文字主动向表音文字进化,我的妈呀,这是人类能想象出来的脑洞吗?真有点绷不住了。

里面充满推测,编纂,想当然,他还觉得自己挺有道理的,实在令人难绷。

查看全文>>

优雅只于心间 - 262 个点赞 👍

说白了,第一代文明创造书写系统,第二代文明模仿书写系统,第三代及以后的文明只能借用书写系统

因为第一代文明根本没有东西可以借鉴,只能凭空创造,凭空创造的书写系统一定是表意的,因为你要在没有书写系统的情况下形成一个共识,只能是它长得像

而第二代文明有第一代文明的书写系统可以借鉴,自然不会吃力不讨好地凭空创造,而只会模仿第一代文明的书写系统,并针对自身的语言打补丁,打补丁最简单的方式就是借字表音,久而久之就产生表音文字。中国历史上周边民族并不缺乏这个现象,例如韩语就是在长期打补丁的情况下最终创设了谚文,而日语则是一种仍处在过渡期中的书写系统

而第三代之后的文明就更不需要这么费事,因为他们周边已经存在有成型的表音文字体系,他们直接拿来这些体系转写自己的语言就行,这是最简单的书写体系形成方式,当前世界上绝大多数语言的书写系统都是这样完成的。举个例子,汉语拼音可以在一代人的时间里推广完成,这跟汉字的演化相比就是一瞬间的事情

类似于很多知识你只需要学习一次,书写系统也只能创造一次,只在没有任何书写系统的时候会演化出象形文字。只要一个文明的活动范围内存在另一个书写系统,它就不会发明象形文字

原生的表意文字体系并不必然会自然过渡到表音文字体系,因为这个转变最大的驱动力即语言适配问题对原生文明不存在。历史上其他的第一代书写体系主要都是随着原生文明的衰落或者政权(统治集团)的多次更迭而式微。而第一代文明死一个就少一个,之后就再也没有这些表意文字了

所以对唯一活着的古神放尊重点,有的事轮不到用十八手字母的虫豸来评价

查看全文>>

rektboiz - 257 个点赞 👍

契丹当年觉得应该创造自己的文字,于是模仿汉字创造了象形文字的契丹大字。

但是虽然当时汉人是被统治阶级,虽然辽国是契丹人建立的以契丹人为主的主权国家。当时契丹贵族以会用汉字为尊。会用汉字为荣。张写文章张口闭口要塞两个汉字词进去~~

自然【契丹大字】这种玩意,汉人没必要学,契丹贵族也不屑用。而契丹底层穷人,更是没有精力学习复杂的象形文字。于是【契丹大字】直接变成死字了

于是退一步 ,搞出【拼音文字】的【契丹小字】。契丹底层老百姓用契丹小字。

最后就变成如此局面:

契丹贵族和汉人士族平民,使用汉字

契丹底层老百姓使用契丹小字。

——————————————————

全世界所有的至今使用的文字

往前都能追溯到三大始祖文字——甲骨文,楔形文字,圣书体文字。

字母文字从创造初期的目的就是为了给【底层穷鬼】用的

这里的【底层穷鬼】是泛称,比如相比较统治者帝国,其衍生文明也是【底层穷鬼】。

所以为什么中国几千年来依旧保留复杂的象形文字。

因为当年全世界最开始出来的那几个处于【贵族阶级】的【生态位】的【原生文明】,基本都被干掉了。

但是至今中国依旧有十几亿老百姓

【黎民百姓】——

黎民最初指九黎人,泛指被统治的奴隶阶级

百姓最初指炎黄百姓,泛指贵族阶级。

【华胄】——

泛指贵族或者汉族

—————————————————

知道为什么网上一群人巴不得我名声臭了嘛?

因为我这种【高水平的文科生】总会衬得他们比较智障

查看全文>>

遥想当年少年勇 - 256 个点赞 👍

这是个值得认真回答的好问题,先说结论:

因为字母文字是西方民族为了维持生存迫不得已“演化”的产物,而中华民族从未遭遇类似挑战,因而得以始终保持原生文字系统。

人类的原生“文字”都是象形文字

埃及象形文字和苏美尔的楔形文字中,一个牛头、一罐啤酒、一束大麦,都是直接描摹客观物象,其功能首先是记账——谁交了多少税、仓库里还剩多少油;中国甲骨文的“日”“月”“鹿”“鱼”等也首先是图画,其次才被用来记录商王口中的“贞辞”。

埃及象形文字

两河楔形文字 甲骨文 为什么这样?因为在抽象思维不发达的原始社会,先民们根据视野所及将看到的物体直接画出来用于交流是很自然的事情。文字最初并不是“语言载体”,而是用来描摹物象的“图画”——“一图一意”而不是“一音一字”,无需与语言对应,看图会意即可用于交流。比如甲骨文“山”字,三座连绵尖峰,一眼即知是山岭的侧影,它不含任何语音线索,商朝人怎么读它我们今天仍无从得知,但现代中国人读 shān,日本人读 yama,英语说 mountain,都不妨碍大家认出这是“山”。

所以一开始文字只是“视觉档案”,而非“语音档案”,直到腓尼基人发明了字母文字。

作为次生符号系统,字母文字的诞生是生存之需

多数人都知道字母文字由腓尼基人发明,却不太注意他们在发明字母文字前使用的是埃及和两河流域象形文字的变体符号,后来“发明”字母文字实为生存所迫。

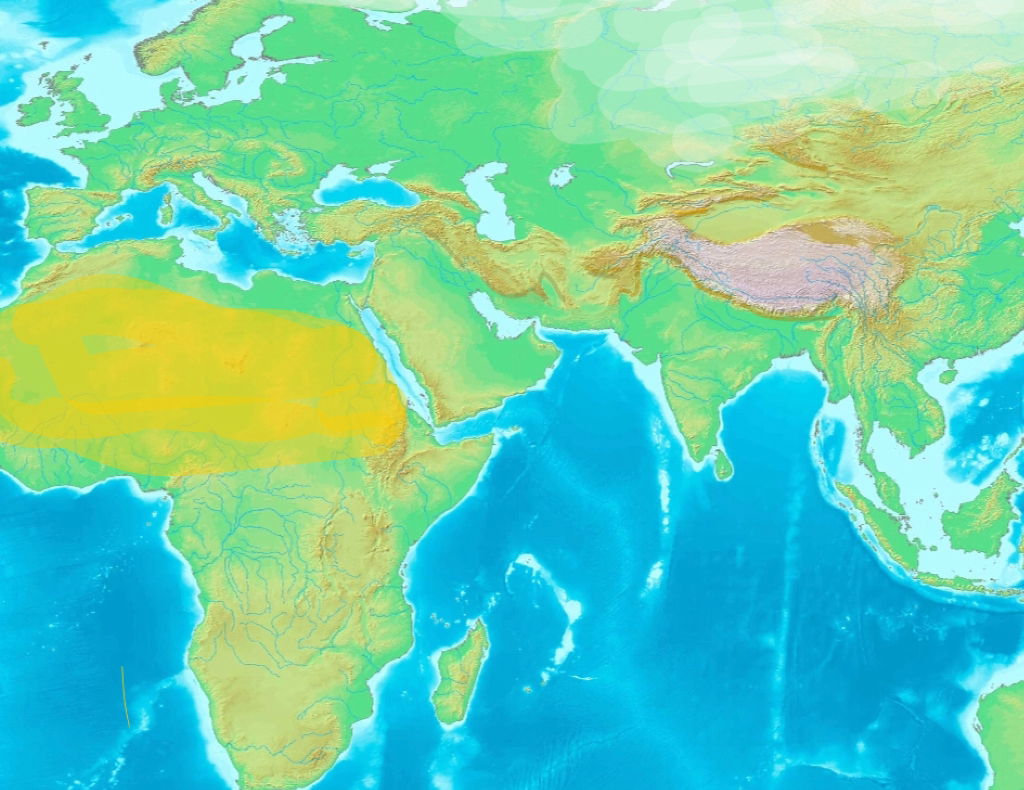

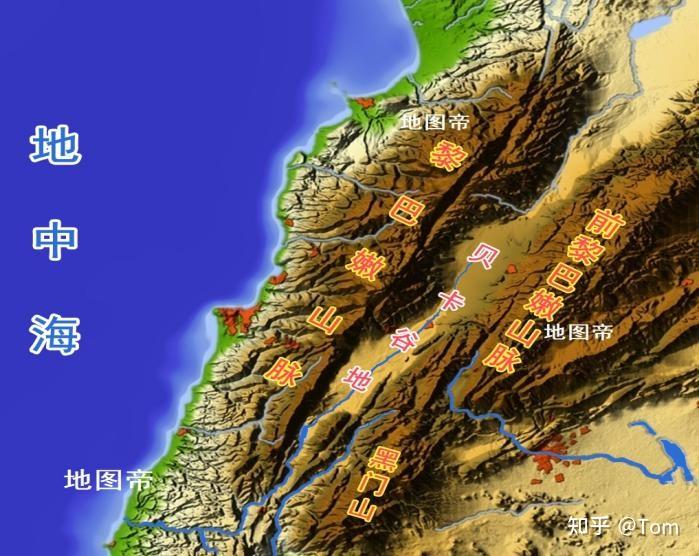

腓尼基人的“故土”是现在的黎巴嫩海岸——一条极其狭长、山海夹击的走廊,它西临地中海,东背黎巴嫩山脉,东西最宽处不足 10 公里,境内山多地狭、既无内陆纵深,又无统一政权,尤其是耕地严重缺乏,造成本地生产的粮食完全不够吃。这迫使腓尼基人不得不很早就进入商贸谋生状态——他们向东陆路至阿拉伯、两河,向西沿地中海岸达埃及、西班牙、西非,从“境外”换取粮食谋生。

腓尼基故土地形图 腓尼基人商贸航线图 问题是他们无论向东还是向西跨境经商,遇到的已经是异族文明不同种族部落的语言环境——要么已经形成了本地的象形文字,要么就还没有文字系统只有本土语言。设想一下,如果你到了一个新的地方,既看不懂当地的文字符号,也听不懂当地人说话,你怎么和他们沟通,你恐怕只剩一个办法,就是把对方说话的发音标注下来。

腓尼基人就是这么干的,他们借助原来的象形变体符号简化出22个辅音字母,形成一套音标体系,并在长期与语言不通的民族交流过程和商务记录中使用这套音标系统,原来的象形符号则被逐渐放弃不用——字母文字就此诞生。

此后字母文字遍及全球的主体脉络如下:

随着多利安人入侵引发“黑暗时代”,古希腊人在公元前1100年后的3个世纪里失去了文字,文化完全靠口传——荷马史诗就是这一时期口传文化的产物。直到公元前8世纪才靠改造腓尼基字母恢复书写能力。

其后,从希腊字母演化而来的拉丁字母随罗马帝国与天主教传遍欧洲,并在1492年后随殖民浪潮覆盖美洲、大洋洲——美洲在欧洲人到来前虽已拥有多套独立起源的文字,但随着人口灭绝而消失,而大洋洲彼时尚未形成任何文字。

字母文字的演化 总结一下: 字母文字作为象形文字的次生符号系统,只有在不同区域已经各自孤立形成了自己的语言或文字,而跨区域交流又是生存所需的情况下才会被迫产生。

而汉字之所以没有像其他古文字那样被字母文字取代,关键在于它从未遭遇必须跨地区跨种族交流才能生存的环境挑战,从而早早地被刻入文明基因,并在数千年的时间里不被打扰而独立发展。

相比环地中海的原始开放环境,中国是一个全封闭地貌——东临大洋,西隔高山,北接草原/荒漠,南靠丛林山地。

中原文明地形图 这种封闭空间,即使境外有粮有资源也难于获取,更何况,方圆数千公里内,这个封闭的广阔空间内(中原)是唯一产粮食的地方。中原地区一马平川,只需精耕土地,辛勤劳作,足以满足基本生存和发展需求。家里有一亩三分地,谁愿意面临巨大的不确定性风险,跋山涉水奔波谋生?于是“安土重迁”成为核心价值观。

中国恰恰需要压抑工商业,因为腓尼基人、古希腊人经商的目的是从海外换回最基本的生存资料粮食,而中国是封闭空间内唯一产粮食的地方,经商不仅换不回粮食,还得拿粮食做成本去换其他奢侈品,因而经商恰恰成了丧失粮食的过程,同时又无法从境外获取粮食,如果不采取重农抑商国策,大家都不安心搞农业,就会出现吃饭问题从而威胁到整个种族的存续。所以中国自古以来重农抑商,不是出于统治者的需要,而是为民族生存不受威胁而不得不采取的国策。

既然无需也做不到克服地理障碍跨文明交流,且一马平川的中原地区不存在“隔山隔水就隔音”的问题,中华民族很早就开始使用同一套象形文字交流,而无需再发明什么音标字符。

甲骨文已经是一套以商王室为核心的通用文字系统,各部族在参与王朝政治、军事、祭祀活动时共用此套文字,此后就在这套系统上不断“演化”:

商末—西周,字形规范化,金文(钟鼎文)——铸于青铜礼器,线条圆转,结构趋整,为“大篆”雏形;

春秋—战国,地域分化,大篆(籀文)——西周金文延续,各国书写风格各异;

秦统一,标准化为小篆——李斯等人“书同文”,统一六国异体,官方正体确立;

到唐代,楷体最终成为官方正体沿用至今;

1956 起的现代简化字为最新一次官方规范。

汉字演变图 你以为秦始皇统一文字难度有多大吗?实际上,六国文字与秦文字都源自西周金文(大篆),本质上仍属于同一套“篆文”体系,并非各自独立创造的文字。由于同源,诸子著作、外交文书、货币铭文在各国间流通,无需翻译即可大体识读。秦承袭西周大篆,统一后以小篆“罢其不与秦文同者”,实则是一次“标准化”而非另起炉灶。

至于南方百越各部族,彼时尚无自己的文字,那就更容易了,政治统一后很快就完成了汉字对越地的覆盖。

所以,自然封闭地貌与充足的内部耕地使得中华民族在文明生发期既无需也无法对外交流,因而原发象形文字系统被早早刻入文明基因,并在这个封闭环境中独立长期演化。

由于语言文字是人类思维的底层逻辑和最稳定的文明内核,因而,除非中华民族自身遭遇灭顶之灾,否则汉字系统将继续随中华文明的存续而发展,不会改弦更张。

下面解读一下题主的隐含问题——原发的汉字系统与字母文字是否存在高低之分。

事实上,我们从文字的生发历史可以看出,从象形到字母只是一种“路径变化”,而不是“等级提升”。不存在“谁比谁高级”的问题。我认为更值得探讨的问题,是两种文字系统各自的特点与优势、它们在东西方文明发展中起到的作用以及未来的前景。

象形文字最初只是摹写自然以及自然中具体的人、事、物,而不是为了记录语言;而字母文字则是从模拟和记录不同种类语言开始。因而象形文字记录“物象”,沿着“观看”的路线发展,字母文字记录语言,沿着“听说”的路线发展。这种差异带来汉字与西文的本质区别——重具象还是重逻辑。

字母文字与形式逻辑

因为字母文字记录的是语言,从一开始就与“语言”就是一体的,因而天然就重视语言学。而语言的本质是人的思维,底层是逻辑,这也是为什么“语言”和“逻辑”在西语中最初是同一个词——语言是思维的表达,语法则是语言的“法”即思维的“法”(逻辑)。

字母文字一旦形成,就出现一个问题——文字符号本身失去含义。比如中文的“书”这个字,单字含义明确;而英文book这个词,单独出现实际是无法确定其含义的,“read a book”和“book a flight”中,book的含义甚至词性都完全不同,必须靠句法和语用环境兑现具体概念。

因此字母文字需要一个非常严密的语法,以使这些字母和字母组成的单词变得有意义。这也是为什么,中国人传统上说一个人没有文化,意思是他"不识字"或者识字不多,而俄语中的没文化却是"不懂语法的人"。

字母的抽象化使得严密语法成为必要,人们考虑任何问题,每说一句话或写一段文字,都无法在字母符号本身上表达概念,而必须在强逻辑下运行自己的思维,由此为形式逻辑的诞生创造了条件,而我们都知道形式逻辑正是科学的方法论基石。

字母文字也很大程度上决定了西方哲学的底色。我们不难发现,西哲始终带有强烈的“语言哲学”特征:如康德的哲学革命,黑格尔的世界“意识”理念,海德格尔将“语言”看做“存在的家”,而在维特根斯坦看来,一切哲学问题都是语言问题。

由于整个认识与表述世界的“语法”和“逻辑”都根植于人的思维,以至于人的“想法/理念(idea)”似乎先天就存在于人大脑,而不是从外部世界或者从实践中获得,因而顺理成章产生了理念论。传统上将西方唯心论理解为意识决定物质的“心想事成”是浅表的。

由于理念论,我们很少听到西方人说“实践出真知”,反而科学总是从“形而上学”的“假说”开始,然后才用实验加以验证。比如伽利略对于亚里士多德落体理论的挑战,并不是从比萨斜塔铁球落地实验开始的(这个实验只是一个传说),而是从纯逻辑推理的“思想实验”开始的,他仅仅用逻辑悖论就证明了亚里士多德重物下落速度更快不成立——轻重二物绑定后总重量更大,速度应更快,而轻物拖慢重物,速度又应该更慢,这是自相矛盾。

汉字中的“具象”与“实践”

象形的中文恰恰相反,自诞生起就没有一个十分严密的语法体系,甚至可以说没有语法,文言文连标点符号都没有。为什么这样?因为象形文字循“观”之道,摹写物象,一字即一物,文字是图画,看图就明白了意思,不需要强语法逻辑表达。

简单的人、事、物象形文字就不说了,看图就明白。

复杂些的则是从具体情景做适度抽象。比如“从”字,就是两个行走的人一前一后,跟随之意一望便知,不需要依靠语法结构,因为它本质就是一幅画。比如“省”字,上部是“少”,下部是“目”,本义是“少看一眼”——“内省”时少看花花世界,微闭其目、反观自心。后来“省”既指“省察”,又指行政区域,仿佛说:一方官守,先正己心,再治其地。再比如"察"字,左边是肉,右边是一只手,手托着肉做祭祀,而上面的"宝盖"代表头上的神明监督你的祭祀活动,"察"的含义由此自明。后来的“监察御史”"检察院"中的察,仍然是原始造字时的含义。

单字是图画,那以字组成的文言文,表意过程就相当于一幅连环画,所以文章结构是没有语法逻辑关系的,甚至连标点符号都不需要。

正因为象形文字摹写物象,文字中就保留了现实中“物”的真实信息——这意味着,造字就需要提炼出“物”本身最具代表性的信息,在实践过程中精准认识物最根本、最与众不同的特点,然后以最简洁的方式浓缩为“文字”符号。

可见,汉字的诞生过程实际上是中华先人“格物”(实践)的过程,文字凝结人与物在实践中的关系: 老祖宗在种地、打猎、做陶、盖房时,一边干活一边记录,字和事连在一起,记的是人和东西怎么打交道,其本质既不在人也不在物,而在人与物的互动实践——中国人爱用典故、成语、比喻,不爱纯抽象推演,根源就在这里。所以中国人历来推崇“实践出真知”,而不是黑格尔认为的“世界是意识的延伸”。

《淮南子·本经训》有言“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭”,为什么文字产生,天上会突然下起谷子,而鬼在夜里哭泣?因为以前人们最怕的就是粮食收成不稳,只好求神祭鬼。等到文字产生,人们逐渐通过文字记录实践耕作经验,粮食稳定了,祭祀变少,鬼神吃不到供品,只能在夜里哭。

汉字西文这两条由不同生存方式孕育出的不同文字路子,早早就把东西方文明带向了不同的方向。

爱因斯坦1953年说过一句话:“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的:希腊哲学家发明的形式逻辑体系,以及发现通过系统的实验可能找出因果关系。……在我看来,中国的贤哲没有走上这两步,那是用不着惊奇的。令人惊奇的倒是,这些发现居然被做出来了。”

李约瑟说爱因斯坦对中国科技传统一无所知,这未必为真,但显然爱因斯坦惊奇于中国没有科学,却产生了那么多的科技成果。实际这正是西方科学范式与中国技术范式的差异——西方字母文字的抽象化带来语法的严密,产生形式逻辑,继而产生科学;而汉字象形会意不重语法而重与万物的实践关系,继而产生大量技术。

所谓科学,是建立抽象模型(如牛顿力学解释天体运动)在前,再实践检验;而技术恰恰相反,是先实践做事,再总结出一个理论模型(因而技术不需要实践检验,它本身就来源于实践)。显然,科学的前提是纯形式逻辑的产生,而技术只要生产生活实践多了,自然就会在能工巧匠的手里产生,与汉字的逻辑完全一致。

由于我们常常不加区分地将“科学”与“技术”混为一谈,以至于我们总是会有疑问——为何中国古代“科技”领先千年,现代科学革命却没有发生在中国,或者说,中国为何没有比西方更早建立起近现代科学体系。实际上,中国古代科技是人类技术史上的高峰,但中国的科技大部分属于技术范式而非科学范式。换句话说,中国历史上的“科技”成果,绝大部分都是技术而不是科学:

四大发明(造纸、火药、印刷、指南针)、都江堰、都江堰、赵州桥等成就,并不着眼于物理化学理论的探讨,其核心在于解决实际问题的工艺系统,完全依赖实践中的试错与经验积累;《天工开物》《考工记》详载工艺流程,但极少用几何或代数推演规律,对比之下,阿基米德杠杆原理用数学公式(F₁L₁=F₂L₂)精确描述现象,而中国的“称衡”技术仅停留在“权其轻重”的操作层面;再如中医经络理论、配方、炼丹术依赖师徒口传,始终未突破经验范畴,而欧洲则逐步从“经验医学”转向了现代“生物医学”,炼金术也最终发展为基于元素周期律的化学。

文字本质上是一个民族认识世界、解释世界的认知体系和价值体系,那么,字母文字与汉字在未来全球哪个更具前景,更可能吃得开?

基于汉字系统的优势,我更愿意押注汉字。

汉字的效率优势

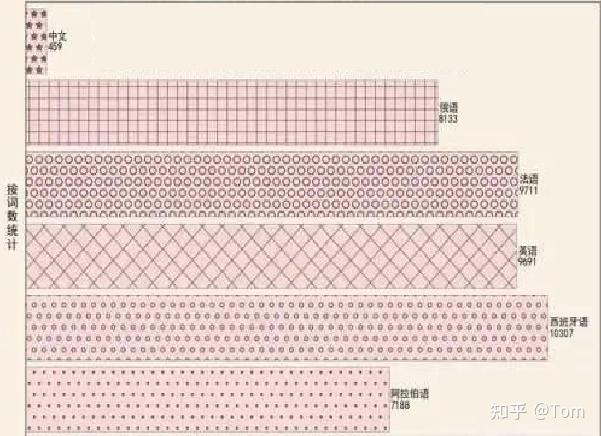

一个常识是,汉语言文字所包含的信息量大于西文,同样的内容,文字篇幅就要小的多。例如最常见的《联合国宪章》的六种官方语言版本词汇数量对比:

《联合国宪章》的六种官方语言版本 词汇数量阿拉伯文版7188个,英文版9691,法文9711,俄文8133,西班牙文10307;而中文版只有459个词汇,效率断崖式领先,是其它语言的20倍以上。如此逆天的高效率从何而来?一方面,如前所说,汉字的图画特征使得单字单词的信息量就比英文的字母单词大;另一方面在于汉语系统的结构:

中文最小的不可分割单位是“字”,一个单字就是一个稳固的意符,由字组词,像乐高积木,可以随手插接成新词。这样词汇识别的门槛被压到极低,很多新词第一次见就能猜个八九不离十。常用字仅有3500 个,却能拼出近乎无限的词汇(有人测算理论上限是6×10²⁴量级),所以近百年只新造了元素周期表里那几十个化学字,其他新词全靠旧字重排,既不生僻,也不用重新学习。

相比之下,拼音文字的最小意符单位是“单词”。每遇到新事物就得造一个新单词,牛津大学的数据显示,英语每年要添 8500 个新词,1900 年时英语词汇约 20 万,如今已破百万,翻了五倍。中文说“牛肉”“羊肉”“猪肉”,核心永远是那块“肉”,前缀只是点明来源;而英文的 cattle、beef、sheep、mutton、pig、pork 却是毫无关联的六个独立词。

由于人类对世界的认识永无穷尽,新事物会层出不穷,新“词”需求也会是无限的,这方面显然汉字强大的组词能力更据优势。

有人必会来辩,英语也会根据词根词缀组合造词,这没错,但是,与汉字3500 个常用字自由、高密地左右拼接,极低的造字成本相比,英语的造词就复杂多了,“词根/词缀/单词”本身已是多字母串,越拼越长,看起来全是生僻大词。而且造词不仅词根要加前缀、后缀,还要顾及音变、拼写变,比如electric 变形到 electricity、electrify,拼写、音值都要跟着变,复杂度越来越高。而中文始终是一字一块,短小精悍。

英语不仅现有百万单词堆积成山,普通人一辈子也记不完,中文不一样, 3500 个常用字顺序换一换就是新词,什么新意思都能装进去。美国人不背 2 万个单词读不了报纸,不到 3 万读不了《时代》周刊;大学毕业十年的人,词汇量得冲到 8 万。咱们这边呢,扫盲 1500 字就够,小学毕业看报没问题,理工科大学生 3500 字就能做研究。普通人掌握 2000 字,读书写字全搞定。也难怪中国人出神童早了。

季羡林说过:“汉语最省时间,同一件事英语啰嗦 60 秒,中文 5 秒就能说完”,更快的信息交换意味着更快的决策,也就意味着政治、经济、文化运行的加速。

那么,汉字的短板——逻辑呢?毕竟形式逻辑是现代科学的描述语言和语法,没逻辑怎么行?实际上如果我们抛开刻板印象,就会发现,现代汉语已经一定程度上弥补了这一短板:

20世纪初,梁启超、严复等翻译家把“若……则……”、“因为……所以……”、“非……不……”等显性连接词固化为高频逻辑标记

20世纪二十年代的白话文运动引入西式标点(引号、分号、冒号)与分段,首次把“前提—推论—结论”视觉化。

20世纪前30年,日译西方书籍回流把 “logic”译为“逻辑”,并批量引入“命题、定义、归纳、演绎”等术语,建立学术话语基础。

1922年壬戌学制,高中设“论理学”(形式逻辑)选修。

1981 全国高中语文大纲:把“三大逻辑规律(同一律、矛盾律、排中律)”纳入必考。

1983年出版的《怎样纠正逻辑错误》 这些汉语进化的结果是:底层的字符仍是具象的“意象拼贴”,而句法篇章则借助西文的结构形式完成严密的逻辑表达——像积木一样搭出的逻辑。

文字是文明的基石。据统计,目前全球英文书写系统总使用人口15.2 亿,但其中仅约3.8 亿为母语使用者。汉字的总使用人数略少于英语人口,但其中母语使用者约为 13.4 亿,远超英文母语人数。而母语人口才是文明的基本盘,从而决定了一个文明“能走多远”。

《智人之上》的作者赫拉利认为,智人之所以能战胜尼安德特人,核心是会讲故事,能用“想象的共同体”把成千上万陌生人黏在一起,从而创造并发展了文明。今天看来,能把14亿人装进同一个“未来故事”的国家恐怕只有中国,而这个“未来故事”,当然要用中文汉语来讲。

篇幅有点儿长,收藏了也未必有时间看,点个赞意思一下得了。

查看全文>>

Tom - 247 个点赞 👍

高赞里提到用音标读字母文字就很离谱,展开说一下。

其实,大部分中国人从小学英语,并没意识到用音标读英语单词是多么SB的一个行为。

前几年学了几天俄语,发现俄语没有音标,反而很诧异,

西里尔字母组合完了,读出来就是这个单词的发音(当然,俄语也有个bug,一部分字母的手写体和印刷体完全不一样,几乎没有任何联系的那种不一样,对初学者非常不友好)。

你可能不认识这个单词,但一定能八九不离十的发出音来(有些特殊的变音规则可能不了解)。

后来又看了几天德语,发现也和俄语逻辑差不多。

这才意识到英语的音标问题:你本来就是表音的,为什么还要用音标?

其根源就是英语是一种屎山文字,引入了大量的外来词,无法直接拼读出来。

查看全文>>

诗与星空 - 196 个点赞 👍

进化????

你是认真的吗?!

首先你要换位思考,站在原始人角度看看文字最初应该是什么样的?

原生文字必然不是拼音文字。原生原创文字必然是埃及象形文字,中国汉字这样象形表意而来的。看到一个数量结一个绳结,看到圆的画个圆,最初人类发明文字绝不是先拼语音,而是拟物或象形。

所以类似汉字,古埃及象形文字它肯定是原创的,是经久不衰经得起历史考验的,是老牌先进的。殖人鼓吹美国宪法经久不变可不是说成落后哦,怎么到这里经久不衰的汉字就是落后的,非进化的呢?

而拼音文字必然是本族没有造字能力,而又遇上交流需求,强行临时抱佛脚,借用外族少量语音元素符号,对自己语言的模仿拼写。这种模仿是简陋的、无逻辑的、拟音的。从腓尼基文字,到后面希腊文,罗马文,拉丁文,各种欧洲字母文字,都是一个个传抄下去,基于汉字参考的日语,韩语,越南语,本质上也是一种语音拼写提示方案。这种链式传染,到现在完整承载现代文明体量的文字只剩汉字没被传染了。

虽然我们也要体谅人家,不能一概贬为抄袭,毕竟语言易于发明,文字独立演变到成熟需要极长时间,地球文明太拥挤根本没给时间缓冲,只能抄抄补补,草草应付。所以字母文字必然是单薄的且没有持久性的、易变的。本来就是几个发音符号拼语音,借来的随时更换掉也不心疼。换句话说就是没有经得起历史检验的,是不断变动的。因为拼音文字无法解决持续性新词和语音变迁时文字的变迁,没法做到百年字同形。上了岸的鱼还叫鱼吗?变了形的中世纪英文还和现代英文是一样的吗?临时拼凑,用完即弃的快消品罢了。所以它是落后的,我们不能歧视人家,但也别妄自菲薄。

言尽于此,就酱!

查看全文>>

百夫长 断桥 - 190 个点赞 👍

字母文字一开始是用来记录外语的,商业民族有跨文化区记录语音的需求,对方说某个东西叫【叽哩哇啦】,你不明白是什么意思,也得把那个发音先给记下来再说。这个记录发音的符号就是最早的字母。

而东亚文化圈很长时间里并没有这个需求

查看全文>>

肥貓湯姆 - 71 个点赞 👍

查看全文>>

流浪的蛤蟆 - 62 个点赞 👍

查看全文>>

IIJEi - 41 个点赞 👍

查看全文>>

第二类永动机 - 23 个点赞 👍

所谓进化,自然要看哪个语言更便于使用,更有利于阅读和交流。

毕竟语言是要用的。

我用deepseek查了一下:

《汉语大字典》收录约6万字,但大多数是用不上的。

掌握2000-2500字:可理解约98%的日常书面材料(如报纸、简单文学作品)。

掌握3500字:覆盖率达99%以上,基本满足绝大多数场景。

掌握5000-8000字:可阅读古籍、专业文献或从事文学创作。

同样是字母文字,以现在最广泛应用的英语为例。

《韦氏大词典》第二版收录约60万个单词,大概估计英语有60万~100万个单词,和中文一样,大多数也是用不上的。

掌握3000-5000个单词,可基础交流。

掌握12,000个单词,则覆盖95%的日常文本。

掌握20,000-35,000个单词,才是英语母语者平均水平。

由此可以看出,外国人学习中文,难度是思维上的转化,而中文学习英语,难度是记忆力。

从使用效率来说,普通交流上,中文(2000-2500)比英文(3000-5000)稍微便利些,但相差不大,但到了阅读尤其是专业文献和创作上,中文的效率(3500-8000)要远远大于英文(12000-35000),中文可以用更少的词汇表达更多的意思。

原因也非常简单,因为中国是最早发明纸和印刷术的国家,在简约文字传达信息上有着天然的优势。

由此可见,从传达信息方面,中文优势更大,这也是为什么中国周边国家在书面文字上都会不约而同地采用中文进行记录和书写。

而表音文字更广,则是在历史上大多数国家在他们发展的开始其实没有那么大的信息量需要文字,等他们有这个需要的时候,他们已经不需要建立自己的文字系统了。

目前发现表音文字最早的字母表是原始西奈字母,出土于埃及西奈半岛的塞拉比特·哈迪姆绿松石矿区。

矿区,你就应该知道这种文字发明出来是主要为了记录名字的,也就是当时埃及为了挖矿,从不同地区“请”(抓)了不少人过来挖矿,人进去出来都得登记吧,要不是天天里面死多少个都不知道。

但这人是从不同地方抓,请过来的,如果按照完整的埃及文字,一个个去了解伍德大爷原来是木大爷,那得猴年马月啊,搞不好人都死完了还没把人名整明白,所以当时矿区就直接把埃及文字简化,直接借用埃及单辅音符号(如“牛头” →字母A),但彻底抛弃象形含义,仅保留发音。

而四大文明古国,苏美尔的楔形文字,古埃及的象形文字,古印度可能的哈拉帕文字,中国的中文,都是象形发展出来的表意表音文字,中文反而是里面最简单最容易操作的一直流传下来。

从人类的总体文明来说,现在的表音文字与其说是文字的进化版,不如说是文字的青春版。

查看全文>>

李小喵 - 15 个点赞 👍

首先,十几个世纪以来,在欧洲只有基督徒所掌握的“拉丁语”是通用语,但欧洲没有一个族群以拉丁语为母语,这是门死语言。

你今天所知道的英语,德语,法语,意大利语,俄语,西班牙语等,放到欧洲古代的英格兰,法兰西和俄国,保证绝大多数人听不懂。事实上,现代英语绝大多数的词汇是莎士比亚一个人创造的,现代法语完全就是巴黎的当地方言(古代法国懂法语的人只有20%),现代德语在德语版圣经出现(明朝中后期)前根本不存在。

是近代民族主义和大众教育的兴起才把这些国家的某种方言用行政力量统一为国家通用语。在此之前你用表音字母表达语言只会创造出一片片孤立的方言区。

而汉字可以说在第二次世界大战前,在整个东亚都是通用的,尽管使用汉字的人可能根本互相听不懂对方讲话。

查看全文>>

大洋国公民温斯顿 - 14 个点赞 👍

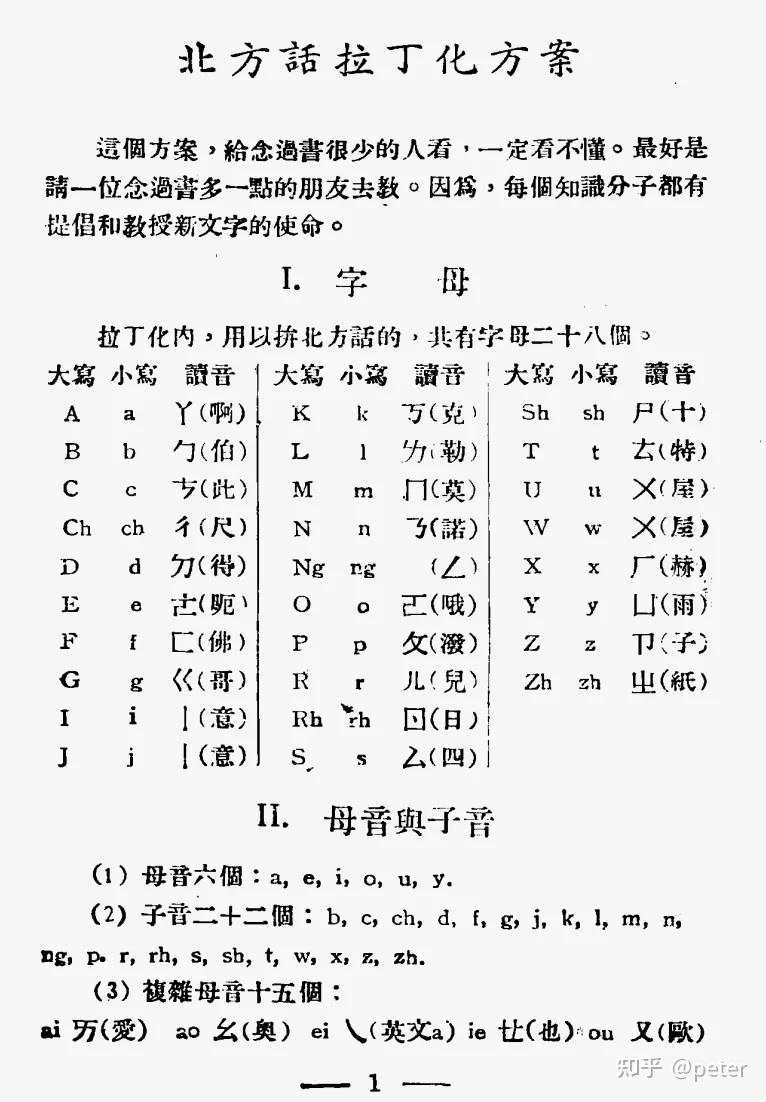

如果不是常凯申27年踩了刹车,中国文字恐怕难逃被拼音化的命运。新文化运动时期,汉字改革的呼声在文化界相当流行。绝大部分左翼文人和小部分自由主义知识分子均持有该种意见,其中就包括我D早期领导人,陈独秀、瞿秋白,左翼精神领袖鲁迅,以及后来掌握实权的知识分子郭沫若、夏衍,谢觉哉等。

下面举几个例子。

鲁迅在《关于新文字》一文中进而表示:

“方块字真是愚民政策的利器……汉字也是中国劳苦大众身上的一个结核,病菌都潜伏在里面,倘不首先除去它,结果只有自己死。”

在他临逝世前,“答救亡情报访员”时,更坚决地说:

“汉字不灭,中国必亡。”“因为汉字的艰深,使全中国大多数的人民,永远和前进的文化隔离,中国的人民,决不会聪明起来,理解自身所遭受的压榨,理解整个民族的危机。”

再看看延安五老之一的谢觉哉在观点。

“我们中华民族四万万五千万人民身上有一个很大的负担,是我们祖先留给我的,好像过去文庙乌龟身上那块石碑一样 ,简直把我们压死了,这个负担就是汉字。从前我们认为汉字是个宝贝 ,现在我们才知道汉字使 得我 国大多数人愚昧无知 ,我们要把这个问题解决一下 。”——谢觉哉

上面几位还只是停留在文人打嘴炮的阶段,而瞿秋白可是要来真的。他在列宁的“拉丁化是东方伟大的革命”的思想指引下,不仅主张激进的文字改革,而且已经在苏联专家(苏联汉学家郭质生为首)的帮助下提出和完善了具体改革方案。

1931年9月,中国新文字第一次代表大会在苏联的海参崴召开,大会以瞿秋白在莫斯科写的《中国拉丁化的字母》为基础进行讨论,并制订出了中国新文字的新方案。同年12月28日,瞿秋白经过深入研究后,又将《中国拉丁化的字母》修订为《新中国文字草案》。

在苏联统治下的少数族裔和卫星国多难逃被文化改造的命运。

布里亚特人历史上使用老蒙文。苏联时期,为了加强对少数民族的控制和同化,对布里亚特人实施了文化改造政策,其中就包括文字改革。1931年,在苏联的影响下,布里亚特的布尔什维克人创制了以拉丁字母为基础的新拼音文字,但在1938年又改用西里尔字母拼写布里亚特语,并自1939年起正式使用基于俄文字母的文字。

1937年,由于苏联担心远东地区的朝鲜族与日本勾结,将17万朝鲜族强制迁移到中亚。此后,苏联政府推行俄语教育,禁止使用韩语,焚烧韩语教科书。在学校里,朝鲜语教学被取消,朝鲜族被迫放弃自己的文字,转而使用俄语作为主要交流工具。

1941年2月,蒙古人民革命党中央政治局和部长会议联席会议颁布了使用拉丁蒙古文的决议。然而,受苏联文字改革政策变化影响,一个月后,蒙古国又决定以西里尔字母为基础创制新文字。1946年1月1日,蒙古国正式使用西里尔蒙古文,替代了此前使用的回鹘蒙古文。而我国内蒙依然使用回鹘蒙文至今(老蒙文是竖写的)。

苏联还在历史上使用拉丁字母的斯拉夫国家强推西里尔字母作为官方唯一字母书写系统,包括保加利亚、塞尔维亚。还试图用西里尔字母拼写罗马尼亚语(称为“摩尔达维亚语”),以削弱其与罗马尼亚的文化联系。

在我国抗日时期的陕甘宁边区,是真正实践过汉字拉丁化的。1938年边区出版了新文字刊物《Dikang Daodi(抵抗到底)。1940冬,边区政府发布了布告,宣布拉丁化新文字与汉字享有同等效力,各种单据、公文“用新文字写跟用汉字写一样有效”,政府的法令公告等重要文件也要一面印汉字,另一面印新文字。同时开办新文字冬学,出版各类新文字报刊、课本和读物。

当时的新文字是这样的。

还好43年这场汉字拉丁化被叫停了(43年国军那边开始积极搞军事摩擦了)。

查看全文>>

peter - 5 个点赞 👍

查看全文>>

零落 - 0 个点赞 👍

那这点就要感谢一直被知乎er所瞧不起的民国大师们了。

作为一种语言,最基础的是要有足够多的名词,能描述对应的现象,传递足够多的信息。

如果一个赤道部落语言里没有雪这个单词,把它就很难在北方用——当时的汉语就是这种窘境。

1840前的汉语,说实话毁灭了也就毁灭了,毫无留存的价值。因为那只是一门封建农业社会的。含量极其简陋晦涩的用语。

如果只用1840前的古语,那么现代社会80%的正常沟通都无法进行。

但在那一清末民初的大师们,以学习并且生生造词的方式,为汉语扩下了成千上万的名词,尤其是科技对应领域的。

这让汉语作为一门科技学习语言,和现代社会沟通语言,有了在后来存在的价值。

举例,能想象没有下列词汇的社会是什么样子?

1. 逻辑(logic):源自西方哲学与逻辑学,取代传统“名学”等说法。

2. 引擎(engine):机械工程术语,对应各类动力机械。

3. 细胞(cell):生物学名词,由日本译法引入并普及。

4. 电话(telephone):通讯技术术语,早期曾称“德律风”,后规范化。

5. 民主(democracy):政治术语,对应西方民主制度理念。

6. 科学(science):取代“格致”,成为自然科学与社会科学的统称。

7. 银行(bank):金融领域术语,规范了近代金融机构的称谓。

8. 保险(insurance):金融保障领域词汇,对应风险分担机制。

9. 商标(trademark):商业领域术语,指商品标识。

10. 电流(electric current):电学名词,描述电荷流动现象。

11. 小说(novel):文学体裁术语,虽古已有之,但近代对应西方长篇虚构叙事文学。

12. 博士(doctor):高等教育学位术语,完善了学位体系称谓。

13. 工会(trade union):社会运动领域词汇,指工人组织。

14. 防疫(epidemic prevention):公共卫生术语,对应传染病防控。

15. 坐标(coordinate):数学与几何学名词,用于定位描述。

16. 沙发(sofa):生活家具术语,源自音译。

17. 护照(passport):国际旅行证件术语,规范了出入境凭证称谓。

18. 基因(gene):遗传学核心术语,早期曾译“因子”,后统一。

19. 课程(curriculum):教育领域术语,指教学科目与进程。

20. 革命(revolution):政治与社会变革术语,在近代革命语境中强化含义。

查看全文>>

岁寒时 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

海底大鲨鱼 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

净江烟 - 0 个点赞 👍

中国文明和西方文明不一样,我们文字是一种三维文字,看到文字就能猜到干什么的,有什么。一个字里面包括了大量信息,比如河南简称豫,看到后第一反应就是矛和大象,说明几千年前河南有大象的,应该被人类驯化了。

查看全文>>

旅游达人 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

我这瓜保熟