这是个值得认真回答的好问题,先说结论:

因为字母文字是西方民族为了维持生存迫不得已“演化”的产物,而中华民族从未遭遇类似挑战,因而得以始终保持原生文字系统。

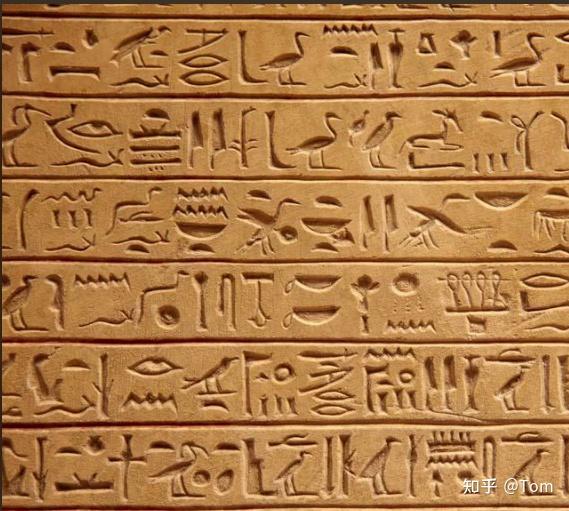

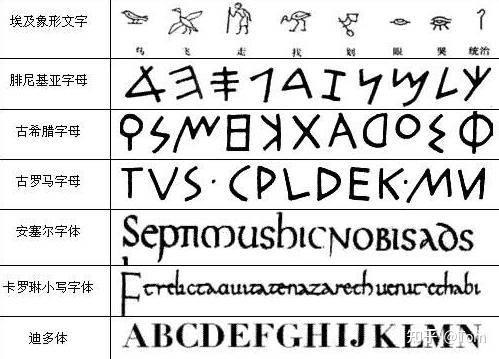

人类的原生“文字”都是象形文字

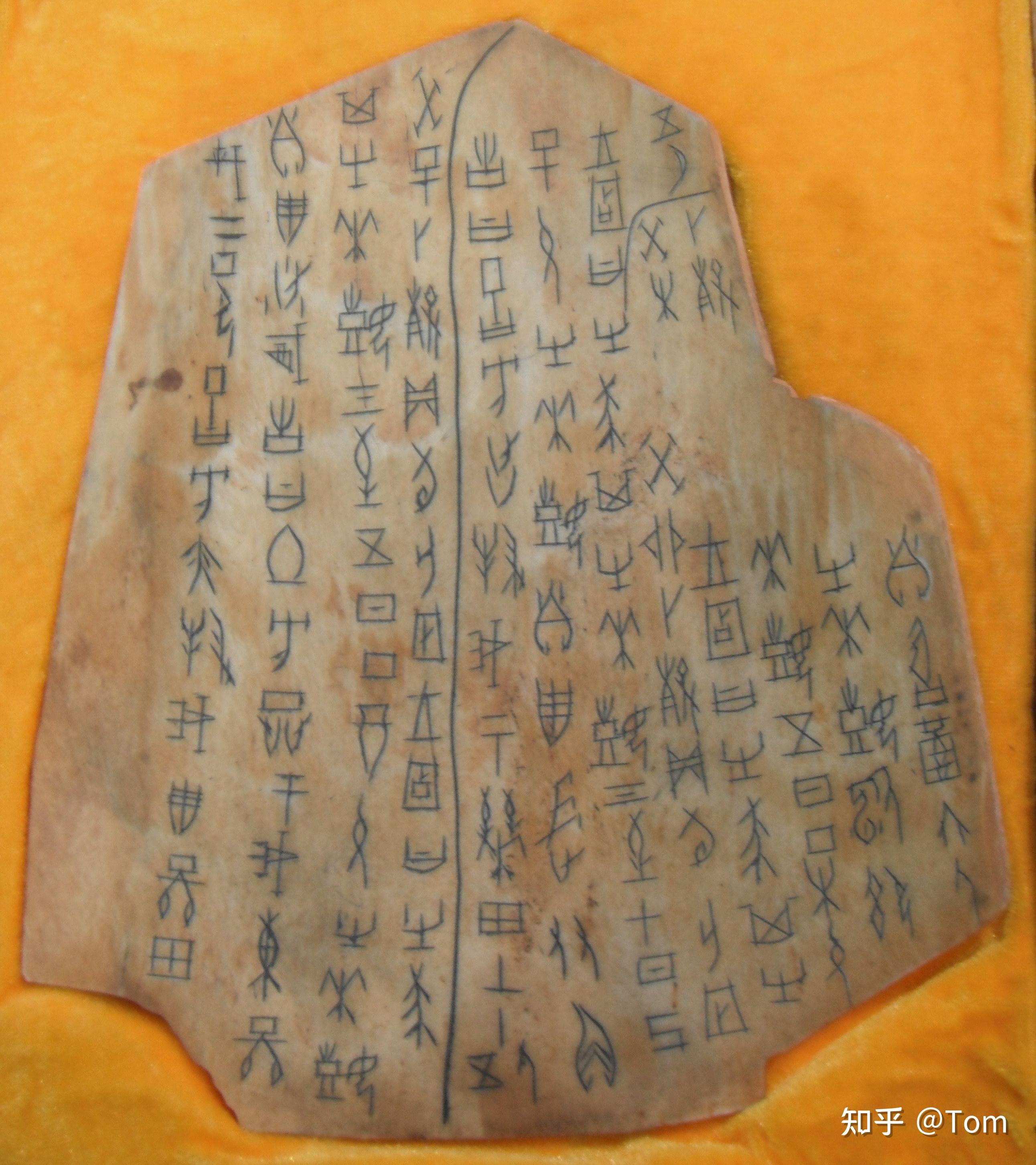

埃及象形文字和苏美尔的楔形文字中,一个牛头、一罐啤酒、一束大麦,都是直接描摹客观物象,其功能首先是记账——谁交了多少税、仓库里还剩多少油;中国甲骨文的“日”“月”“鹿”“鱼”等也首先是图画,其次才被用来记录商王口中的“贞辞”。

为什么这样?因为在抽象思维不发达的原始社会,先民们根据视野所及将看到的物体直接画出来用于交流是很自然的事情。文字最初并不是“语言载体”,而是用来描摹物象的“图画”——“一图一意”而不是“一音一字”,无需与语言对应,看图会意即可用于交流。比如甲骨文“山”字,三座连绵尖峰,一眼即知是山岭的侧影,它不含任何语音线索,商朝人怎么读它我们今天仍无从得知,但现代中国人读 shān,日本人读 yama,英语说 mountain,都不妨碍大家认出这是“山”。

所以一开始文字只是“视觉档案”,而非“语音档案”,直到腓尼基人发明了字母文字。

作为次生符号系统,字母文字的诞生是生存之需

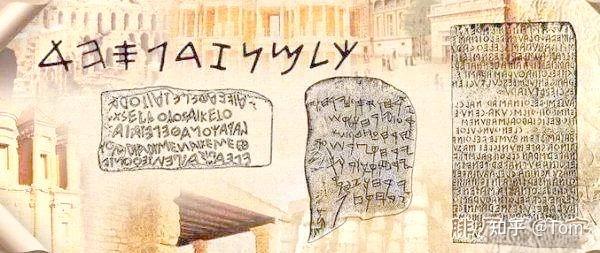

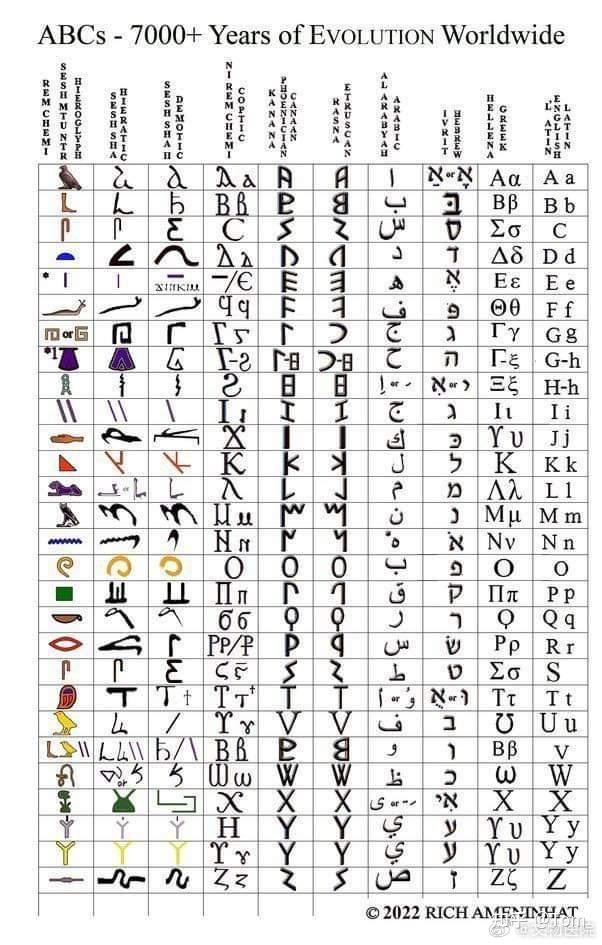

多数人都知道字母文字由腓尼基人发明,却不太注意他们在发明字母文字前使用的是埃及和两河流域象形文字的变体符号,后来“发明”字母文字实为生存所迫。

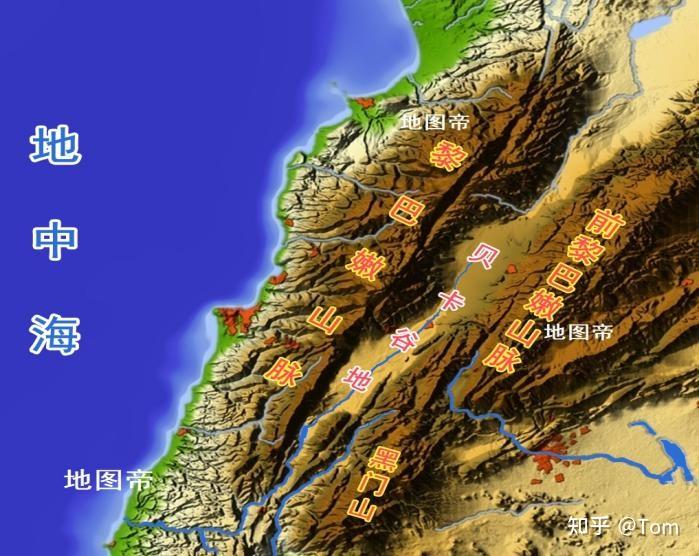

腓尼基人的“故土”是现在的黎巴嫩海岸——一条极其狭长、山海夹击的走廊,它西临地中海,东背黎巴嫩山脉,东西最宽处不足 10 公里,境内山多地狭、既无内陆纵深,又无统一政权,尤其是耕地严重缺乏,造成本地生产的粮食完全不够吃。这迫使腓尼基人不得不很早就进入商贸谋生状态——他们向东陆路至阿拉伯、两河,向西沿地中海岸达埃及、西班牙、西非,从“境外”换取粮食谋生。

问题是他们无论向东还是向西跨境经商,遇到的已经是异族文明不同种族部落的语言环境——要么已经形成了本地的象形文字,要么就还没有文字系统只有本土语言。设想一下,如果你到了一个新的地方,既看不懂当地的文字符号,也听不懂当地人说话,你怎么和他们沟通,你恐怕只剩一个办法,就是把对方说话的发音标注下来。

腓尼基人就是这么干的,他们借助原来的象形变体符号简化出22个辅音字母,形成一套音标体系,并在长期与语言不通的民族交流过程和商务记录中使用这套音标系统,原来的象形符号则被逐渐放弃不用——字母文字就此诞生。

此后字母文字遍及全球的主体脉络如下:

随着多利安人入侵引发“黑暗时代”,古希腊人在公元前1100年后的3个世纪里失去了文字,文化完全靠口传——荷马史诗就是这一时期口传文化的产物。直到公元前8世纪才靠改造腓尼基字母恢复书写能力。

其后,从希腊字母演化而来的拉丁字母随罗马帝国与天主教传遍欧洲,并在1492年后随殖民浪潮覆盖美洲、大洋洲——美洲在欧洲人到来前虽已拥有多套独立起源的文字,但随着人口灭绝而消失,而大洋洲彼时尚未形成任何文字。

总结一下: 字母文字作为象形文字的次生符号系统,只有在不同区域已经各自孤立形成了自己的语言或文字,而跨区域交流又是生存所需的情况下才会被迫产生。

而汉字之所以没有像其他古文字那样被字母文字取代,关键在于它从未遭遇必须跨地区跨种族交流才能生存的环境挑战,从而早早地被刻入文明基因,并在数千年的时间里不被打扰而独立发展。

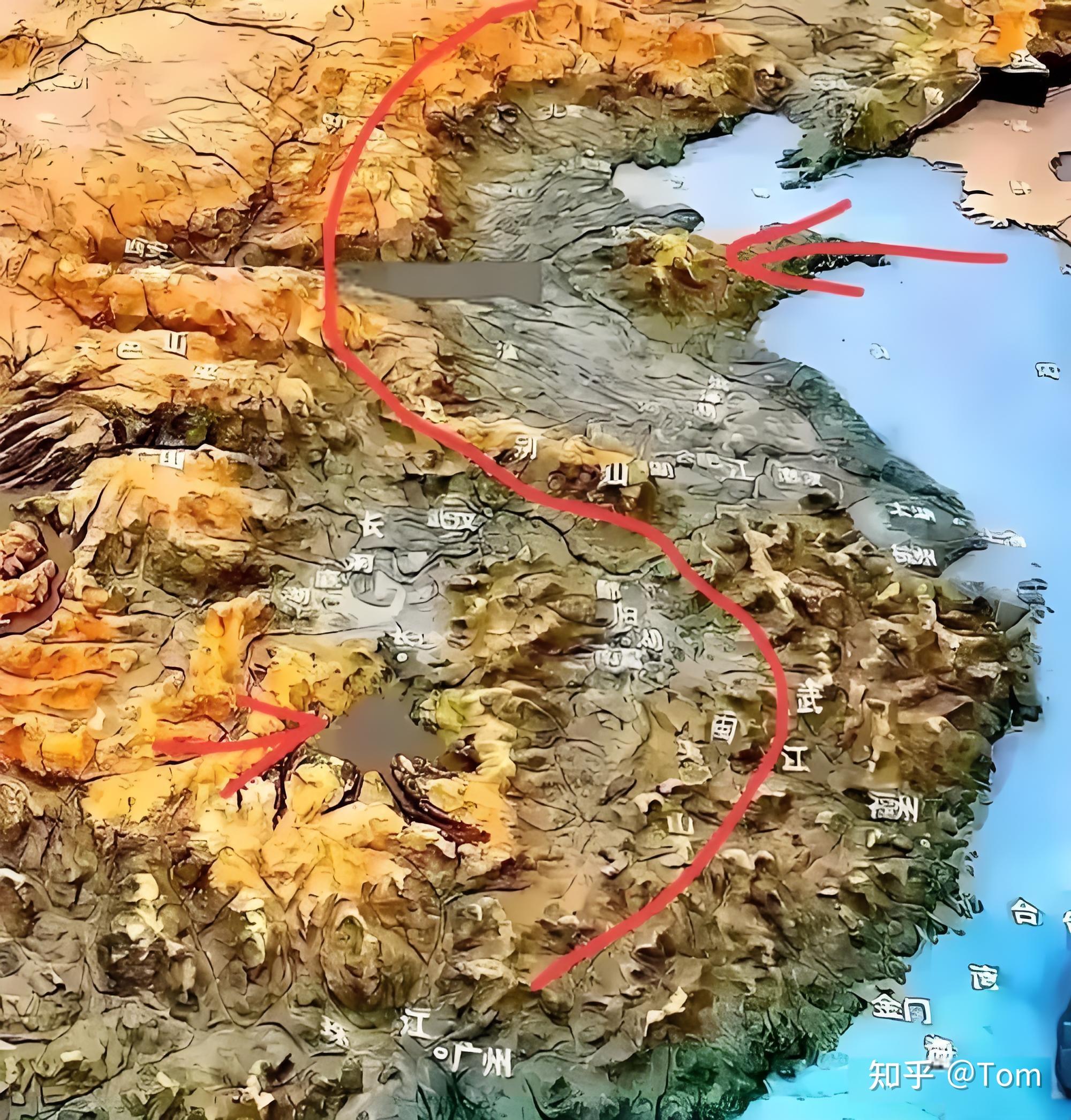

相比环地中海的原始开放环境,中国是一个全封闭地貌——东临大洋,西隔高山,北接草原/荒漠,南靠丛林山地。

这种封闭空间,即使境外有粮有资源也难于获取,更何况,方圆数千公里内,这个封闭的广阔空间内(中原)是唯一产粮食的地方。中原地区一马平川,只需精耕土地,辛勤劳作,足以满足基本生存和发展需求。家里有一亩三分地,谁愿意面临巨大的不确定性风险,跋山涉水奔波谋生?于是“安土重迁”成为核心价值观。

中国恰恰需要压抑工商业,因为腓尼基人、古希腊人经商的目的是从海外换回最基本的生存资料粮食,而中国是封闭空间内唯一产粮食的地方,经商不仅换不回粮食,还得拿粮食做成本去换其他奢侈品,因而经商恰恰成了丧失粮食的过程,同时又无法从境外获取粮食,如果不采取重农抑商国策,大家都不安心搞农业,就会出现吃饭问题从而威胁到整个种族的存续。所以中国自古以来重农抑商,不是出于统治者的需要,而是为民族生存不受威胁而不得不采取的国策。

既然无需也做不到克服地理障碍跨文明交流,且一马平川的中原地区不存在“隔山隔水就隔音”的问题,中华民族很早就开始使用同一套象形文字交流,而无需再发明什么音标字符。

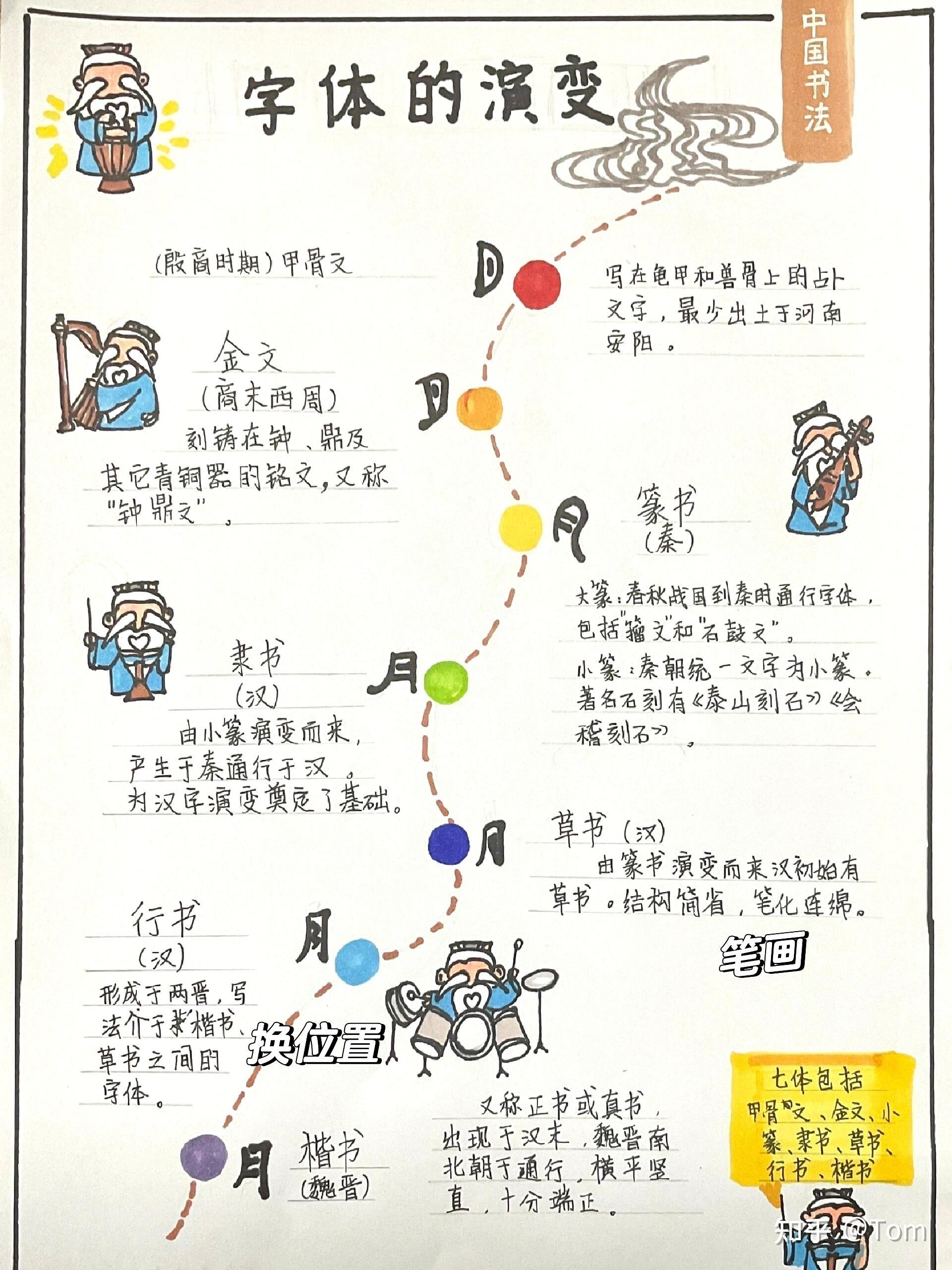

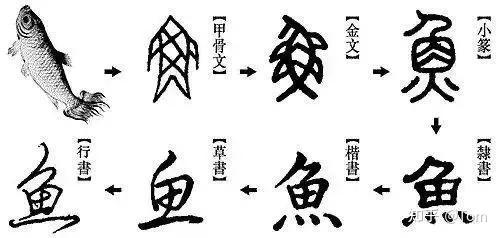

甲骨文已经是一套以商王室为核心的通用文字系统,各部族在参与王朝政治、军事、祭祀活动时共用此套文字,此后就在这套系统上不断“演化”:

商末—西周,字形规范化,金文(钟鼎文)——铸于青铜礼器,线条圆转,结构趋整,为“大篆”雏形;

春秋—战国,地域分化,大篆(籀文)——西周金文延续,各国书写风格各异;

秦统一,标准化为小篆——李斯等人“书同文”,统一六国异体,官方正体确立;

到唐代,楷体最终成为官方正体沿用至今;

1956 起的现代简化字为最新一次官方规范。

你以为秦始皇统一文字难度有多大吗?实际上,六国文字与秦文字都源自西周金文(大篆),本质上仍属于同一套“篆文”体系,并非各自独立创造的文字。由于同源,诸子著作、外交文书、货币铭文在各国间流通,无需翻译即可大体识读。秦承袭西周大篆,统一后以小篆“罢其不与秦文同者”,实则是一次“标准化”而非另起炉灶。

至于南方百越各部族,彼时尚无自己的文字,那就更容易了,政治统一后很快就完成了汉字对越地的覆盖。

所以,自然封闭地貌与充足的内部耕地使得中华民族在文明生发期既无需也无法对外交流,因而原发象形文字系统被早早刻入文明基因,并在这个封闭环境中独立长期演化。

由于语言文字是人类思维的底层逻辑和最稳定的文明内核,因而,除非中华民族自身遭遇灭顶之灾,否则汉字系统将继续随中华文明的存续而发展,不会改弦更张。

下面解读一下题主的隐含问题——原发的汉字系统与字母文字是否存在高低之分。

事实上,我们从文字的生发历史可以看出,从象形到字母只是一种“路径变化”,而不是“等级提升”。不存在“谁比谁高级”的问题。我认为更值得探讨的问题,是两种文字系统各自的特点与优势、它们在东西方文明发展中起到的作用以及未来的前景。

象形文字最初只是摹写自然以及自然中具体的人、事、物,而不是为了记录语言;而字母文字则是从模拟和记录不同种类语言开始。因而象形文字记录“物象”,沿着“观看”的路线发展,字母文字记录语言,沿着“听说”的路线发展。这种差异带来汉字与西文的本质区别——重具象还是重逻辑。

字母文字与形式逻辑

因为字母文字记录的是语言,从一开始就与“语言”就是一体的,因而天然就重视语言学。而语言的本质是人的思维,底层是逻辑,这也是为什么“语言”和“逻辑”在西语中最初是同一个词——语言是思维的表达,语法则是语言的“法”即思维的“法”(逻辑)。

字母文字一旦形成,就出现一个问题——文字符号本身失去含义。比如中文的“书”这个字,单字含义明确;而英文book这个词,单独出现实际是无法确定其含义的,“read a book”和“book a flight”中,book的含义甚至词性都完全不同,必须靠句法和语用环境兑现具体概念。

因此字母文字需要一个非常严密的语法,以使这些字母和字母组成的单词变得有意义。这也是为什么,中国人传统上说一个人没有文化,意思是他"不识字"或者识字不多,而俄语中的没文化却是"不懂语法的人"。

字母的抽象化使得严密语法成为必要,人们考虑任何问题,每说一句话或写一段文字,都无法在字母符号本身上表达概念,而必须在强逻辑下运行自己的思维,由此为形式逻辑的诞生创造了条件,而我们都知道形式逻辑正是科学的方法论基石。

字母文字也很大程度上决定了西方哲学的底色。我们不难发现,西哲始终带有强烈的“语言哲学”特征:如康德的哲学革命,黑格尔的世界“意识”理念,海德格尔将“语言”看做“存在的家”,而在维特根斯坦看来,一切哲学问题都是语言问题。

由于整个认识与表述世界的“语法”和“逻辑”都根植于人的思维,以至于人的“想法/理念(idea)”似乎先天就存在于人大脑,而不是从外部世界或者从实践中获得,因而顺理成章产生了理念论。传统上将西方唯心论理解为意识决定物质的“心想事成”是浅表的。

由于理念论,我们很少听到西方人说“实践出真知”,反而科学总是从“形而上学”的“假说”开始,然后才用实验加以验证。比如伽利略对于亚里士多德落体理论的挑战,并不是从比萨斜塔铁球落地实验开始的(这个实验只是一个传说),而是从纯逻辑推理的“思想实验”开始的,他仅仅用逻辑悖论就证明了亚里士多德重物下落速度更快不成立——轻重二物绑定后总重量更大,速度应更快,而轻物拖慢重物,速度又应该更慢,这是自相矛盾。

汉字中的“具象”与“实践”

象形的中文恰恰相反,自诞生起就没有一个十分严密的语法体系,甚至可以说没有语法,文言文连标点符号都没有。为什么这样?因为象形文字循“观”之道,摹写物象,一字即一物,文字是图画,看图就明白了意思,不需要强语法逻辑表达。

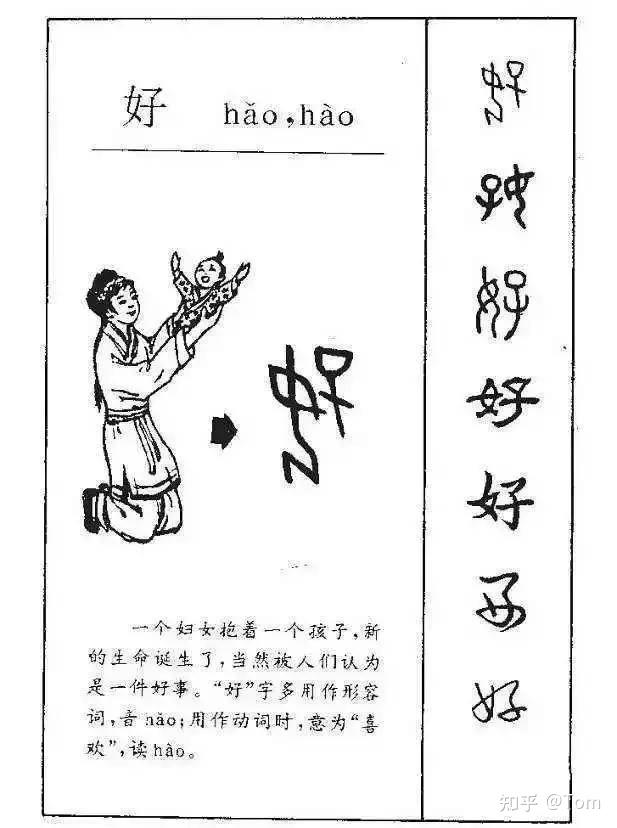

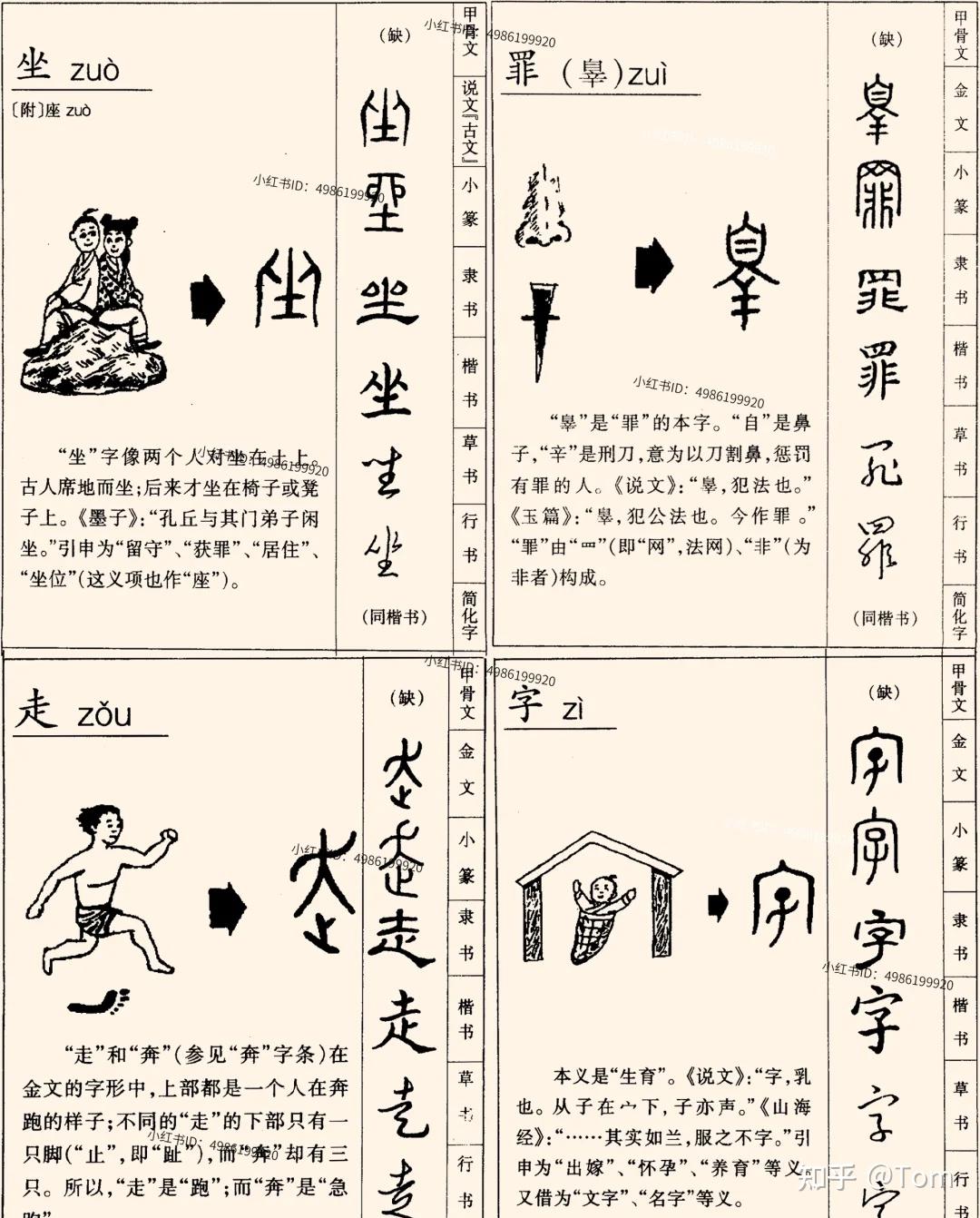

简单的人、事、物象形文字就不说了,看图就明白。

复杂些的则是从具体情景做适度抽象。比如“从”字,就是两个行走的人一前一后,跟随之意一望便知,不需要依靠语法结构,因为它本质就是一幅画。比如“省”字,上部是“少”,下部是“目”,本义是“少看一眼”——“内省”时少看花花世界,微闭其目、反观自心。后来“省”既指“省察”,又指行政区域,仿佛说:一方官守,先正己心,再治其地。再比如"察"字,左边是肉,右边是一只手,手托着肉做祭祀,而上面的"宝盖"代表头上的神明监督你的祭祀活动,"察"的含义由此自明。后来的“监察御史”"检察院"中的察,仍然是原始造字时的含义。

单字是图画,那以字组成的文言文,表意过程就相当于一幅连环画,所以文章结构是没有语法逻辑关系的,甚至连标点符号都不需要。

正因为象形文字摹写物象,文字中就保留了现实中“物”的真实信息——这意味着,造字就需要提炼出“物”本身最具代表性的信息,在实践过程中精准认识物最根本、最与众不同的特点,然后以最简洁的方式浓缩为“文字”符号。

可见,汉字的诞生过程实际上是中华先人“格物”(实践)的过程,文字凝结人与物在实践中的关系: 老祖宗在种地、打猎、做陶、盖房时,一边干活一边记录,字和事连在一起,记的是人和东西怎么打交道,其本质既不在人也不在物,而在人与物的互动实践——中国人爱用典故、成语、比喻,不爱纯抽象推演,根源就在这里。所以中国人历来推崇“实践出真知”,而不是黑格尔认为的“世界是意识的延伸”。

《淮南子·本经训》有言“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭”,为什么文字产生,天上会突然下起谷子,而鬼在夜里哭泣?因为以前人们最怕的就是粮食收成不稳,只好求神祭鬼。等到文字产生,人们逐渐通过文字记录实践耕作经验,粮食稳定了,祭祀变少,鬼神吃不到供品,只能在夜里哭。

汉字西文这两条由不同生存方式孕育出的不同文字路子,早早就把东西方文明带向了不同的方向。

爱因斯坦1953年说过一句话:“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的:希腊哲学家发明的形式逻辑体系,以及发现通过系统的实验可能找出因果关系。……在我看来,中国的贤哲没有走上这两步,那是用不着惊奇的。令人惊奇的倒是,这些发现居然被做出来了。”

李约瑟说爱因斯坦对中国科技传统一无所知,这未必为真,但显然爱因斯坦惊奇于中国没有科学,却产生了那么多的科技成果。实际这正是西方科学范式与中国技术范式的差异——西方字母文字的抽象化带来语法的严密,产生形式逻辑,继而产生科学;而汉字象形会意不重语法而重与万物的实践关系,继而产生大量技术。

所谓科学,是建立抽象模型(如牛顿力学解释天体运动)在前,再实践检验;而技术恰恰相反,是先实践做事,再总结出一个理论模型(因而技术不需要实践检验,它本身就来源于实践)。显然,科学的前提是纯形式逻辑的产生,而技术只要生产生活实践多了,自然就会在能工巧匠的手里产生,与汉字的逻辑完全一致。

由于我们常常不加区分地将“科学”与“技术”混为一谈,以至于我们总是会有疑问——为何中国古代“科技”领先千年,现代科学革命却没有发生在中国,或者说,中国为何没有比西方更早建立起近现代科学体系。实际上,中国古代科技是人类技术史上的高峰,但中国的科技大部分属于技术范式而非科学范式。换句话说,中国历史上的“科技”成果,绝大部分都是技术而不是科学:

四大发明(造纸、火药、印刷、指南针)、都江堰、都江堰、赵州桥等成就,并不着眼于物理化学理论的探讨,其核心在于解决实际问题的工艺系统,完全依赖实践中的试错与经验积累;《天工开物》《考工记》详载工艺流程,但极少用几何或代数推演规律,对比之下,阿基米德杠杆原理用数学公式(F₁L₁=F₂L₂)精确描述现象,而中国的“称衡”技术仅停留在“权其轻重”的操作层面;再如中医经络理论、配方、炼丹术依赖师徒口传,始终未突破经验范畴,而欧洲则逐步从“经验医学”转向了现代“生物医学”,炼金术也最终发展为基于元素周期律的化学。

文字本质上是一个民族认识世界、解释世界的认知体系和价值体系,那么,字母文字与汉字在未来全球哪个更具前景,更可能吃得开?

基于汉字系统的优势,我更愿意押注汉字。

汉字的效率优势

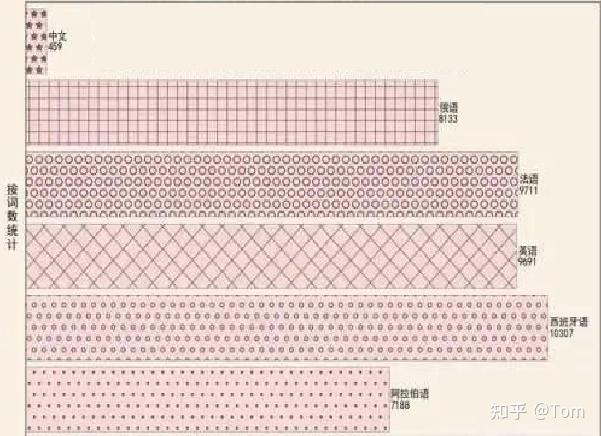

一个常识是,汉语言文字所包含的信息量大于西文,同样的内容,文字篇幅就要小的多。例如最常见的《联合国宪章》的六种官方语言版本词汇数量对比:

词汇数量阿拉伯文版7188个,英文版9691,法文9711,俄文8133,西班牙文10307;而中文版只有459个词汇,效率断崖式领先,是其它语言的20倍以上。如此逆天的高效率从何而来?一方面,如前所说,汉字的图画特征使得单字单词的信息量就比英文的字母单词大;另一方面在于汉语系统的结构:

中文最小的不可分割单位是“字”,一个单字就是一个稳固的意符,由字组词,像乐高积木,可以随手插接成新词。这样词汇识别的门槛被压到极低,很多新词第一次见就能猜个八九不离十。常用字仅有3500 个,却能拼出近乎无限的词汇(有人测算理论上限是6×10²⁴量级),所以近百年只新造了元素周期表里那几十个化学字,其他新词全靠旧字重排,既不生僻,也不用重新学习。

相比之下,拼音文字的最小意符单位是“单词”。每遇到新事物就得造一个新单词,牛津大学的数据显示,英语每年要添 8500 个新词,1900 年时英语词汇约 20 万,如今已破百万,翻了五倍。中文说“牛肉”“羊肉”“猪肉”,核心永远是那块“肉”,前缀只是点明来源;而英文的 cattle、beef、sheep、mutton、pig、pork 却是毫无关联的六个独立词。

由于人类对世界的认识永无穷尽,新事物会层出不穷,新“词”需求也会是无限的,这方面显然汉字强大的组词能力更据优势。

有人必会来辩,英语也会根据词根词缀组合造词,这没错,但是,与汉字3500 个常用字自由、高密地左右拼接,极低的造字成本相比,英语的造词就复杂多了,“词根/词缀/单词”本身已是多字母串,越拼越长,看起来全是生僻大词。而且造词不仅词根要加前缀、后缀,还要顾及音变、拼写变,比如electric 变形到 electricity、electrify,拼写、音值都要跟着变,复杂度越来越高。而中文始终是一字一块,短小精悍。

英语不仅现有百万单词堆积成山,普通人一辈子也记不完,中文不一样, 3500 个常用字顺序换一换就是新词,什么新意思都能装进去。美国人不背 2 万个单词读不了报纸,不到 3 万读不了《时代》周刊;大学毕业十年的人,词汇量得冲到 8 万。咱们这边呢,扫盲 1500 字就够,小学毕业看报没问题,理工科大学生 3500 字就能做研究。普通人掌握 2000 字,读书写字全搞定。也难怪中国人出神童早了。

季羡林说过:“汉语最省时间,同一件事英语啰嗦 60 秒,中文 5 秒就能说完”,更快的信息交换意味着更快的决策,也就意味着政治、经济、文化运行的加速。

那么,汉字的短板——逻辑呢?毕竟形式逻辑是现代科学的描述语言和语法,没逻辑怎么行?实际上如果我们抛开刻板印象,就会发现,现代汉语已经一定程度上弥补了这一短板:

20世纪初,梁启超、严复等翻译家把“若……则……”、“因为……所以……”、“非……不……”等显性连接词固化为高频逻辑标记

20世纪二十年代的白话文运动引入西式标点(引号、分号、冒号)与分段,首次把“前提—推论—结论”视觉化。

20世纪前30年,日译西方书籍回流把 “logic”译为“逻辑”,并批量引入“命题、定义、归纳、演绎”等术语,建立学术话语基础。

1922年壬戌学制,高中设“论理学”(形式逻辑)选修。

1981 全国高中语文大纲:把“三大逻辑规律(同一律、矛盾律、排中律)”纳入必考。

这些汉语进化的结果是:底层的字符仍是具象的“意象拼贴”,而句法篇章则借助西文的结构形式完成严密的逻辑表达——像积木一样搭出的逻辑。

文字是文明的基石。据统计,目前全球英文书写系统总使用人口15.2 亿,但其中仅约3.8 亿为母语使用者。汉字的总使用人数略少于英语人口,但其中母语使用者约为 13.4 亿,远超英文母语人数。而母语人口才是文明的基本盘,从而决定了一个文明“能走多远”。

《智人之上》的作者赫拉利认为,智人之所以能战胜尼安德特人,核心是会讲故事,能用“想象的共同体”把成千上万陌生人黏在一起,从而创造并发展了文明。今天看来,能把14亿人装进同一个“未来故事”的国家恐怕只有中国,而这个“未来故事”,当然要用中文汉语来讲。

篇幅有点儿长,收藏了也未必有时间看,点个赞意思一下得了。