发改委回应「中国是否会陷入通货紧缩」,称「不存在所谓的通缩,后期也不会出现通缩」,哪些信息值得关注?

国务院新闻办公室2023年9月20日(星期三)上午10时举行国务院政策例行吹风会,国家发展改革委副主任丛亮和工业和信息化部、财政部、中国人民银行有关负责人解读经...

- 23 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

人间不值得 - 7 个点赞 👍被审核的答案

级别是一次比一比高,这次是小郭嘉食物院,再下一次出面,估计就是大郭物院啦。

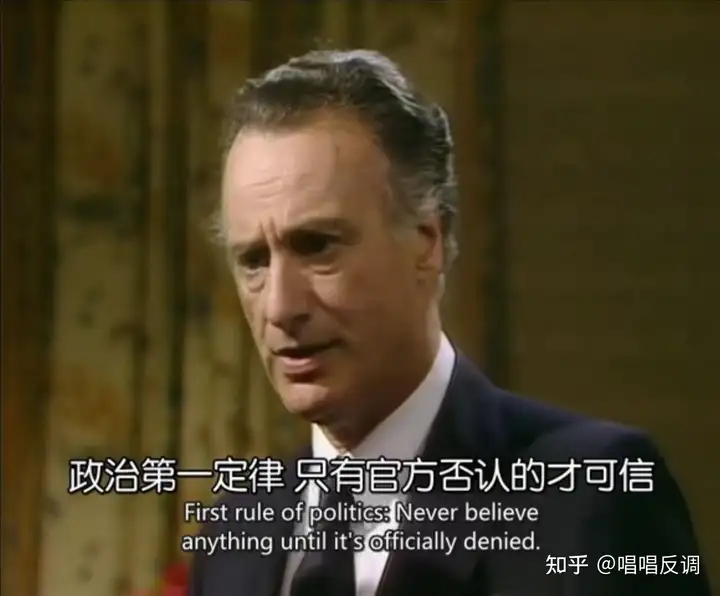

第一波辟谣

第二波辟谣

借用知友的图,不过此乃腐朽昂撒的习惯,诸君不要随意代入。

最后,稳中向好,韧性十足。

编辑于 2023-09-20 14:50・IP 属地上海查看全文>>

李苟乱 - 6 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

肖揆楠 - 1 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

夜羽 - 1 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

游民 - 0 个点赞 👍被审核的答案

通缩还是通胀并不是问题的根本

问题的根本是能否有足够的发展空间

中国就像一个渡河到一半的大汉

河水往东流还是往流根本无关紧要

能吸气才是关键

如果有人掐着你脖子不让你吸

那么你最好的选择是同归于尽看谁命大

发布于 2023-09-20 15:43・IP 属地江苏查看全文>>

机械核心 - 1 个点赞 👍

各位都很写,我只想问一句,你的资产今年缩水了多少?这为什么就不是通缩?

查看全文>>

莫名 - 1 个点赞 👍

社会主义科学,社会主义经济,都不能用资本主义科学和资本主义经济里的名词来解释,我们一切解释权来自于社会主义,需要通缩就通缩,不需要通缩就不是通缩,一句话的事。

查看全文>>

上官追命 - 0 个点赞 👍

好好好,棒棒棒

查看全文>>

斜阳又返照一下 - 726 个点赞 👍

现在的情况确实不能称之为通缩,因为缩的只是公众,高净值阶层和金融系统内那可是胀的厉害。

2019年末,中国的m2是198.65万亿元,而今年8月,中国的m2是286.93万亿元,3年多时间,中国的广义货币增长了将近90万亿元,这段时间人民币的汇率还一直在下跌。

这种情况下,说通缩那显然是不客观的,没有货币越缩越多的道理。

为什么银行天天没完没了的打电话,发短信,推消息,让你去贷款,给你提额度,劝你办信用卡?无他,大量货币淤积在金融系统内空转,社融数据一天比一天难看,大型商业银行不仅不通缩,而且胀的厉害。

另外就是高净值阶层,他们的情况就不多说了,说多了又发不出来,你只要知道一点就行了,他们赚钱很容易,很简单,比你赚钱简单的多,而且越有钱赚钱越简单,他们有些人召集投资人做产品,往往能在产品正式铺货前就靠渠道商保证金直接回本。

缩的是小民百姓,金融和高净值阶层最头疼的可是手握大笔资金苦于找不到稳妥的投资渠道,你觉得通缩,说明你既不是高净值阶层,也不是吃金融饭的。

现在这种情况其实是滞胀,也就是经济发展停滞,失业增加,货币泛滥,宏观上看货币不仅不缺,甚至过剩,只是流不到需要的人手里,旱的旱死,涝的涝死。

所以现在再讨论通胀通缩其实已经没有意义,耽误之急是打破这种僵局。

现在唯一的办法其实就是发钱,既然海量货币在金融系统内部空转,除了刷数据外啥作用都不起,那不如直接发钱,全国每人按身份证发个两三千,绕过渠道,不搞以工代赈,涓滴效应那一套,没有中间环节,直接一步到位增加消费能力。

既然客观情况是已经胀上了,那与其都淤积在金融系统内部胀,不如分散出去。

都说白花花的银子分给穷人那不是糟蹋了吗?我觉得白花花的银子在银行的账本上左手右手来回倒那才是真糟蹋,因为哪怕对高净值群体来说,这么做也是一种毫无意义的虚耗,分给所有人,对消费和生产的拉动作用是立竿见影的,人只要有钱,就会花钱,根本用不着去刺激。

该说的话都说干说净了,把目光从房地产那巴掌大的地方挪开,打开格局,做点像样的事吧。

发布于 2023-09-20 16:02・IP 属地云南查看全文>>

托卡马克之冠 - 523 个点赞 👍

与其关注通缩,要不还是谈谈背后的消费不足和产能过剩问题。

我们经济体是典型的混合经济体,即存在巨大的宏观政策力量来干预经济的运行,同时又有任何经济体都逃不开的市场规律,两种力量共同存在,优点在于集中力量办大事,迅速的工业化并且维持较长时间的超高速发展周期。缺点也自然是既会面临有形的手掌握的宏观资源使用效率问题,也会很难规避市场经济或者说资本主义经济的经济周期,而这种经济周期在过去是消费不足和产能过剩下的通缩螺旋,以及现代的金融体系不稳定性的现代金融危机。

阶段性通缩其实并不是什么大问题,尤其是我国的猪肉周期对cpi影响极大,吃便宜猪肉没什么不好的,所以确实没必要担心这个事情,但逃不开的经济周期中,我们到底处于哪一个阶段,这是更值得关注的问题,值得一提的是,经济下行周期在其他经济体中太正常了,也没见谁要死要活的,不要觉得经济一旦下行,就是所谓的崩溃论,照这个观点来看,欧洲、美国经济岂不是崩溃几十次了,所以更多的是正视问题。

传统的经济下行周期主要表现是消费不足,更深层次的原因是劳动者无法获得足够的分配去消化工业化的产出,某带货主播提出的不就是这个问题么,消费不起社会产出的商品,要多从自身找原因,但如果长期的收入增长赶不上经济增长,可能就不是简单的个人原因了,而是分配问题。经常提到一点,我国是最大的工业产出国,这是非常大的优势,产能过剩相对来说比制造业产出稀缺的经济体要好处理的多,同样是宽松货币政策和增加居民福利,要少一个高通胀的担忧,美国现在还在给2020年的政治周期的错误货币政策买单。

而现代金融问题也不避免的在我们经济体出现,纵观过去一年,再拉长到从08年至今,刺激房地产最终都指向了宽松货币和鼓励居民部门加杠杆的游戏,因为涉及到土地财税,让政策延续性存在巨大的问题,所有规则并不是以经济平稳发展为核心目标,而是往往以财税征收为目的,表现为房地产冷了刺激,过热了却很少真的抑制,结果就是把居民几辈人的储蓄拿出来也就够个首付,后面还有几十年的收入都提前预支了。

这种情况下,如果经济维持高增长,居民收入增长预期良好,那么原则上消费和债务都还是可以艰难维系的,如果这个预期不存在了呢?必然陷入长期且艰难的去杠杆周期,居民参与度下降,扩大内需和刺激房地产投资最不缺的是文件,缺的是钱啊,现在不夸张的说,中下层已经承担不住如此巨大的庞氏信贷和消费透支,传统的和现代的两个资本主义的经济问题同时出现在我们经济体。

由于发展阶段和发展模式的差异,我们的居民福利体系建设和收入占GDP的比重与发达资本主义经济体还有差异,但居民杠杆和税负压力却并不落后,每次看起来很大的一个问题都可以转嫁到居民身上消化,但韧性再强现在也表现出疲软了,接不住了。说句难听话,我们虽然是混合经济体,但集体财富存在很明显的分配问题,到底是家族的还是大众的,收益是否应该税收化反哺给全体劳动者,而不是去了某些世袭罔替的家族身上,一年货币供应快30万亿了,一年的宏观税负也差不多这个水平,为什么维系这个巨大的机器运转就是不够花呢?

此外再纠正几个常见的谬误:

1)发放货币可以化解债务。信贷创造货币,就好比你原来借100还不了,现在再借200还以前的100和利息,并不会化解任何债务,反而加剧了风险。同时,去年信贷供应超过11%,你收入涨到这么高的水平了吗?超发货币也涉及分配问题,离得近的分的多,多数人只会成为超发货币的代价。

2)以前的经济金融风险是靠一些工具化解的。任何金融工具都不会化解风险,而是转移了风险,往往是居民身上,比如早期的股市很大程度上就是消化烂账的,到现在还没改善多少。还是那个问题,高增长结合风险转移到十几亿人头上,确实可以解决一些问题,但现在这条路明显走不通了,居民自己高杠杆不违约,投资暴雷、烂尾了不闹就已经谢天谢地了。

3)工具箱还有很多工具,其实不管是货币政策还是财政政策,筹码都不多了,且货币政策存在明显的边际递减效果,而财政政策又遇到地方隐形债务的压力,现在还得输血给地方化债,空间也不大。

通缩与否只是表象,分配问题、消费不足问题、系统性金融风险问题都是更深层次的问题,而解决起来比推高基础生活物资价格要难得多,收入不涨物价也不涨并不是最差的结果,供给海量的货币到不了居民收入,如果物价指数再上涨,那才是更值得担忧的事情。所以去杠杆周期处理的好,会伴随着长期的低增速和低通胀,靠着长时间的分配改革和发展来消化风险。

发布于 2023-09-20 11:57・IP 属地安徽查看全文>>

王克丹 - 129 个点赞 👍

当前通缩根本不值得一提,需求不足才是最大的问题!

今天上午央行和发改委召开了发布会,说“中国经济运行中的确还存在不少困难挑战,中国发展没有过不去的坎!”这次发布会中,至少央行和发改委承认我们确实面对一个坎,其中最大的问题就是需求不足。

大家都知道,中国是工业大国,一个国家的生产力足够养活半个地球人,对于工业大国而言,生产商品往往不是多么复杂的问题,最难的是销售商品,怎么样才能把生产多余商品销售出去呢?

此时就有两种方法,一个是扩大内销,另一个是加大外销。先说内销,中国目前最大的问题就是消费力被严重透支,我也想从每天吃面变成每天吃饺子;每个人都希望从80坪的房子搬到160的大平层;是个人都想换好车,实在是兜里没钱,资金不允许啊。

当前国内房地产已经透支了太多购买力,再叠加三年疫情让大家都没挣钱,银行卡比脸还干净,社会有效购买力不足,你让大家去旅旅游、消费一下线下电影院和餐饮还行,你让大家买房买车买电子产品,那是真没钱。所以我们看到当下旅游市场火热,但真正能带动经济的大件消费那是一个都不行,内需需要养精蓄锐,进入一轮赚存款的周期了!一两个人开始努力存钱没有关系,现在整个社会都在存钱还贷,这就会进一步导致社会消费不足,内需短期三五年根本不可能回暖!

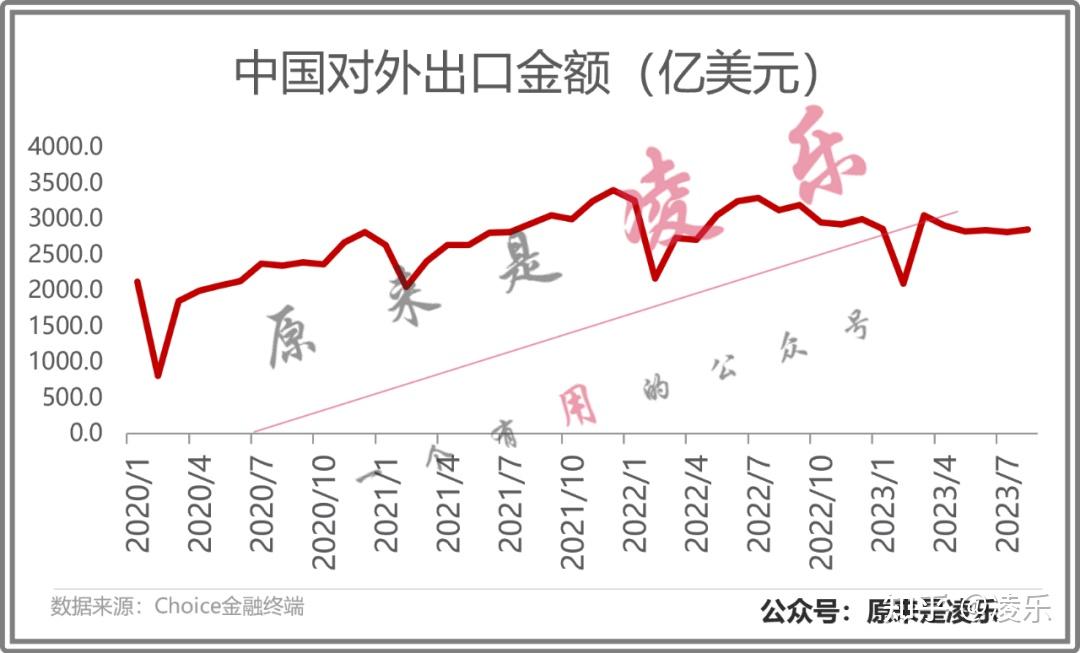

再说出口,外贸曾经是支撑中国经济发展的一大主力,从83年开始一直都在增长,但是在今年,却开始下滑了。

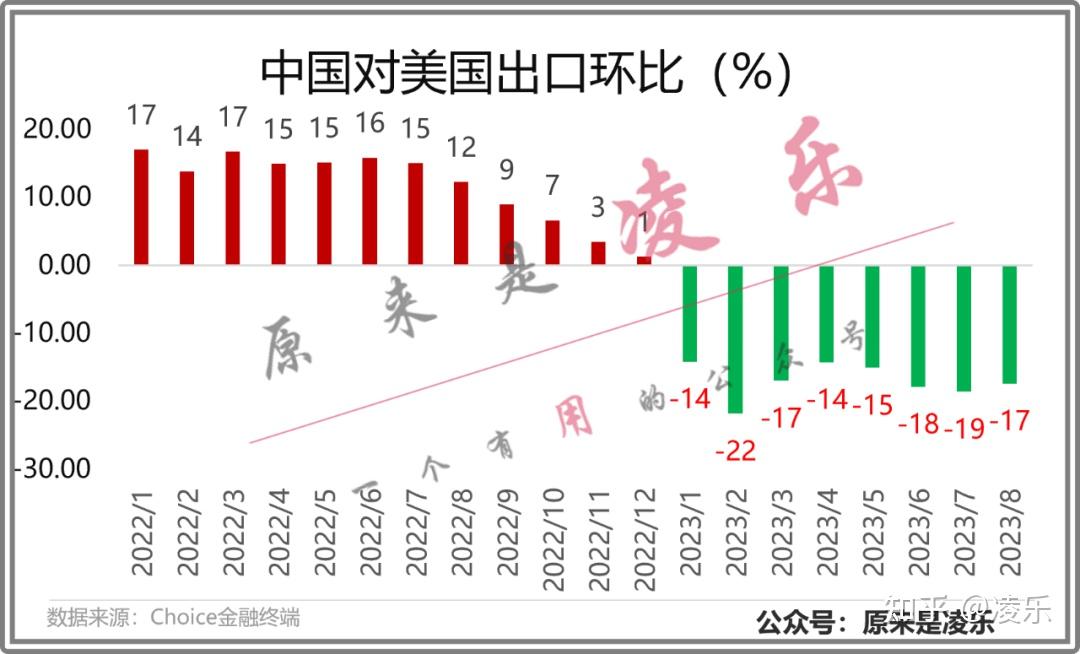

前段时间抖音有个博主在美国沃尔玛寻找中国制造的商品,结果寻遍了服装、小商品和家电,发现没有几款made in China的产品,大多数商品都来自墨西哥、印度尼西亚、越南等等小国家,可以看出来这一轮美国脱钩中国制造的想法格外强烈。

在美国这种强脱钩政策之下,今年我们对美出口的贸易额大幅度减少,前7个月出口额同比开始跳水式下滑。

所以当前的状况就是内需不举,外需脱钩,经济基本面受到了很强的压制,这种状况没个三五年,根本不可能缓解,因为内需还可以通过降低存量房贷利率、减税降费来稍微缓解,但外需主要由其他国家决定,不由我们的意志而转移。在这种供应过剩、需求不足的背景下,市场会出现以下变化

第一、销售端掌握绝对话语权,比如李佳琦

为什么近几年直播行业风生水起?为什么网红行业越来越赚钱?

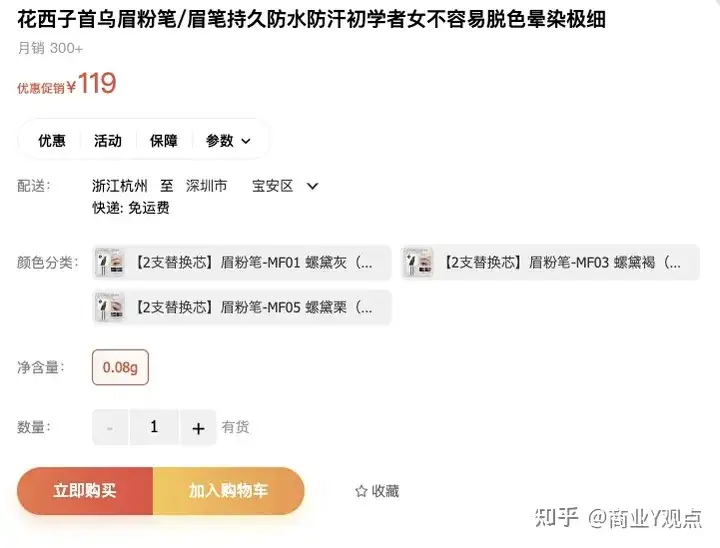

对于99%的工业企业而言,生产商品往往不是最难的,销售商品才是,大家产品都差不多的情况下,谁掌握了销售渠道,就是主要利润来源,所以我们看到花西子79元的销售价格,63元都付给了销售渠道,自己最后的利润只剩4元,这利润率就已经达到30%,算是非常赚钱的业务了。

第二、社会整体收益率降低,企业开始向外转移因为产品供应充足,毛利率就会很低,市场真正能赚钱的只有两种企业,一种是有产品壁垒的,这个就不用说了;另一种是打造品牌价值,靠营销挤压竞争对手,自己寡头垄断的,比如各位日常用到的洗衣液、洗发露、香皂、肥皂等等一切日常用品,是不是只用几个固定品牌?

除了这两类企业之外,其他行业就是充分低价竞争,大部分收益给了中间销售渠道,自身收益率很低,这就迫使很多企业转移到越南、印度尼西亚等国,目前在这些地方开厂的大多是中国人,甚至产业链都在中国,直接把中国商品运到那边,换一个品牌和标签,然后再出口到欧美。

短期来说,这种操作确实绕开了欧美的脱钩,同时让中国老板们赚钱,但长期来说还是很容易出现产业链的集体转移,后面生产链就真去了国外再也不回来了,留下的就业机会更少。第三、陷入螺旋式下滑

我问你一个问题,如果你的房贷利率为0,借钱不需要偿还利息,你还会提前还房贷吗?可能很多人觉得傻子才会提前还贷吧,通胀都不知道几个点,0利率我肯定无限借贷啊!

实际上如果真的出现这种状况,社会依然会大规模提前还贷,因为你找不到可以赚钱的渠道,你的所有投资都有亏本的可能,房价会开始大幅度下跌,先是跌掉你的首付,然后你的房价还没有负债值钱。

当初日本就经历过这种状况,整个社会0利率,但是企业依然大规模偿还负债,不再扩张、不再招人、社会停滞不前,最终成为日本失去的30年,直到最近才有复苏的影子。

2022年之前的中国跟1990年前的日本非常像,都坚信房价只涨不跌,都出现了年轻人失业率上升的问题、都是贸易顺差国家,都是面临需求不足,可以说当初日本出现的问题我们现在都在重演。

但是我们目前面临的情况比当初日本的情况更加复杂,三年疫情掏空了国家财政,美国强脱钩导致外贸受损,生育率下滑和人口老龄化问题近在咫尺,房地产低迷和城投债问题悬而未决,以上的任何一个问题都足以放慢经济的步伐,更遑论同时出现。

面对这么多问题,唯一值得庆幸的就是这些问题都能从其他国家寻找经验,找到一个相对最优解,在这一轮风险中,我们应当放弃幻想,能守住中国现存的资产就已经相当不易,不要幻想还能在这一轮风险中爆赚了!

凌乐往期精彩内容

发布于 2023-09-20 16:40・IP 属地四川查看全文>>

凌乐 - 123 个点赞 👍

有一说一,2023年五一期间,游客出行人数超过疫情前2019年同期,但人均消费只有500,说白了还是内需不足,国内有效需求无法消化中国作为工业产值世界第一的制造业产能。

疫情只是遮羞布,放开以后,经济的复苏,并没有如预期般想象的那么好,这段时间股市跌回3000点附近的内在逻辑也在这里。

根本原因在于:

1.疫情三年海外宽松退潮,欧美各国疫情期间发的钱基本上快用光了,对我们的影响就是海外进口需求萎缩。

所以去年国家主动拉闸限电,收缩供应端,就是不想疫情放开后,海外需求萎缩,国内产能因为疫情期间的暂时订单而过剩。

一带一路的贸易量虽然增长迅猛,但是基数低,很难在短时间内替代欧美发达消费市场。

2.内需上面,因为房地产已经掏空了六个钱包,这几年大家都在节衣缩食、艰难度日,在还以前借的信用卡、消费贷,所以尽管国家出台了各项刺激内需的政策,效果很乏力。

国内银行储蓄余额上升,与国家的放水形成鲜明对比,反映的是老百姓对未来经济增长预期不乐观,自然不愿意消费,转而增加储蓄,以应对未来不确定性因素。

3.08年那样的四万亿大规模基建投资也已经不太可能,原因就是国内的基建设施已经相对完善,很难再通过投资拉动来刺激经济。

我有一种预感,现在境外媒体在营造一种中国经济即将崩溃的论调。

虽然现在中国青年失业率不公布了、经济环境不好这都是客观存在的,但真相是现在整个世界经济都不好,因为处于康波萧条周期,中国经济再不好,也是一堆烂泥扶不上墙国家里面矮子中的将军,而不是中国经济不好,美利坚一枝独秀,这才是事实和真相。

外媒的唱衰中国经济的舆论战其实是为了配合金融战,目的就是在这波加息周期的强弩之末诱发资本撤离中国,顺带把中国人民币计价的资产打骨折,好方便将来美元宽松的时候捡钱、捡带血的筹码。

在现在经济环境如此不好的情况下,中国还没有出台大规模刺激政策,原因也很简单,就是想手里面多留些弹药和政策工具,在美联储加息政策方向没有发生全面转向之前,要对美国的金融战突袭留下足够的应对空间和手段。

发布于 2023-09-20 14:23・IP 属地安徽查看全文>>

朱定好律师 - 117 个点赞 👍

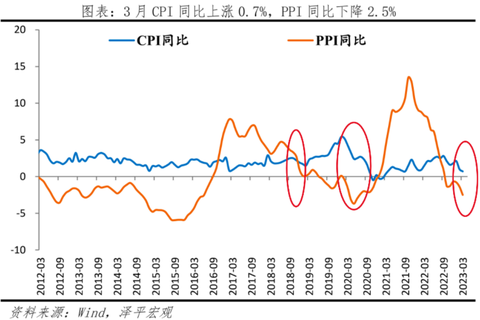

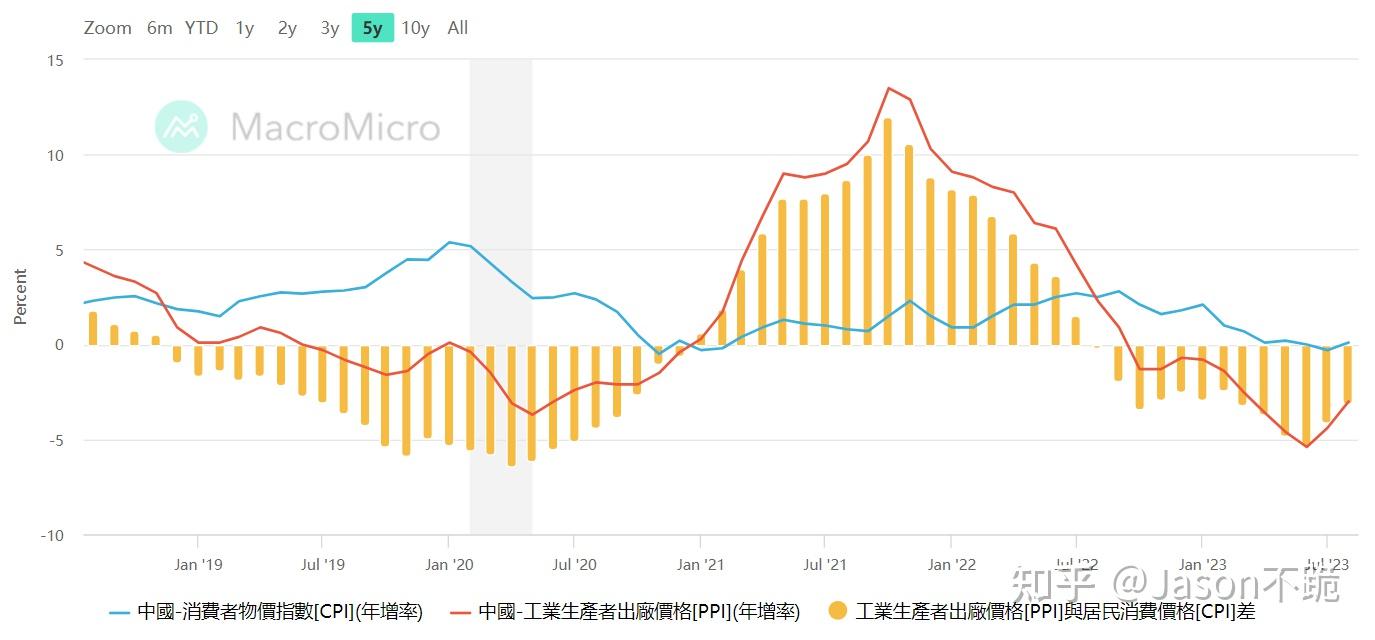

首先,确实没通缩啊,核心CPI环比为0么,确实没通缩,即使6月短暂-0.1也就是一个月,看3个月,6个月年化确实没有通缩,只不过快通缩了么

什么?你说同比?通胀看同比就没啥意义啊,不信你看今年经济数据大部分同比都是增长的,为什么?因为去年都关在家里啊,GDP都同比6%增长呢

2023年了,能不能现代一点,多看看环比,尤其是3个月,6个月年化的环比数据,这样才可以见微知著,客观一点嘛

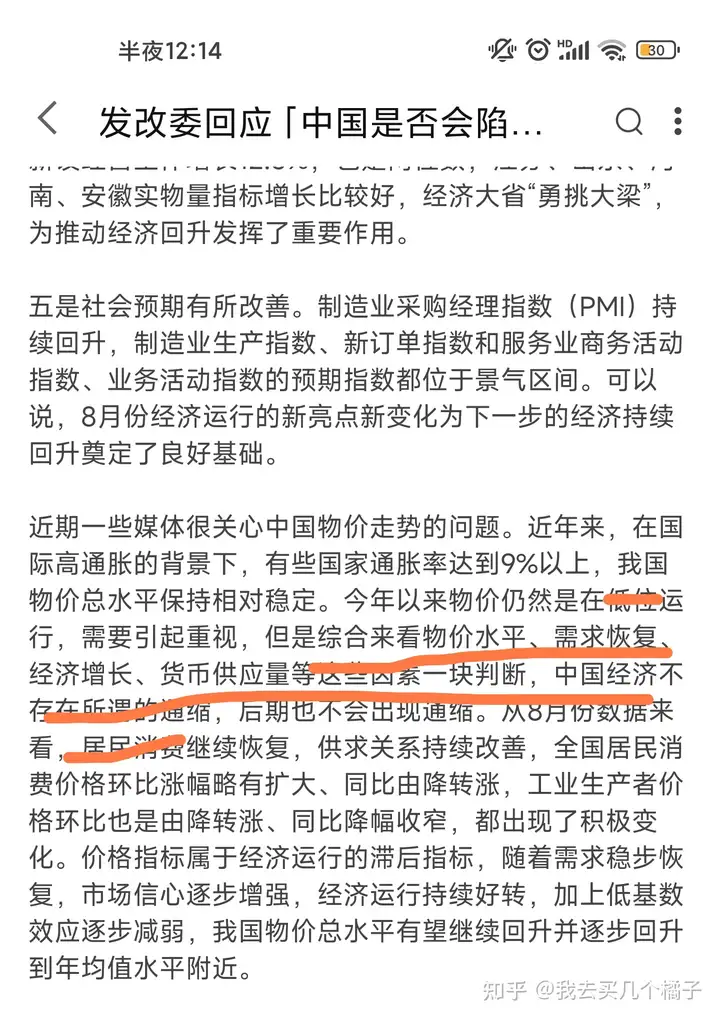

五是社会预期有所改善。制造业采购经理指数(PMI)持续回升,制造业生产指数、新订单指数和服务业商务活动指数、业务活动指数的预期指数都位于景气区间。可以说,8月份经济运行的新亮点新变化为下一步的经济持续回升奠定了良好基础。

这里明显有错误,PMI确实回升到50以上了,但是新订单指数可是还在49.8%虽然也回升了,而新出口订单不但没回升,还继续下降到47%,积压订单指数有所回升,但是依然在44%,大幅低于50%,另外服务业PMI确实是明显高于50的,今年以来服务业一直景气,但是最近一次数据是大幅下降的,甚至比预期更低,另外就是服务业用人指数大幅下降,这是不是意味着服务业的预期开始恶化呢?

然后我们制造业PMI回升主要来自于哪儿呢,来自于购进价格指数,大幅上升7个点,然后是库存指数也上升2.1,另外就是采购量指数上升1

这些数据什么含义呢?简单3个字:补库存

也就是一个行业去库存去到一个阶段以后,下游企业和渠道都没什么库存了,这时候如果大家预期后面需求可能会有好转,于是大家开始补库存,那么为什么大家预期后面需求可能会好转呢,首先肯定是因为库存足够低了,比如手上基本没货,不担心价格继续跌,好歹买一点免得踏空,其次看看最近的政策和舆论导向就知道了,大家预期刺激经济么,对吧

但是实际上能否持续改善呢?核心显然不是补库存,因为补库存的周期很短,如果下游需求继续恶化,我补一点库存发现库存去化时间更慢了,那我马上就会停下不补了,反而又要去库存,对不对。所以核心不是补库存,而是下游需求

那么下游是什么呢,无论下游是什么,大多数行业都是房地产拉动的,所以下游需求如何,基本上就看房地产,为什么是房地产呢,因为中国经济是投资拉动的,今年大家也看到了,出来消费的人是人山人海,但是经济依然不怎么样,主要就是因为三驾马车,除了消费增长8%,其他两架马车都不行,投资低个位数增长,外贸更是负增长,外贸看新出口订单指数,大概率没法快速改善,那么就得看投资了,而投资不就看房地产么

为什么8月数据有所改善,大家还是对经济很悲观,真的是水军不遗余力唱空么?如果是水军不遗余力唱空,经济实际稳中向好的话,我建议不妨直接加息一次,提振下大家的信心

实际上的原因很简单,就是因为大家预期房地产可能进一步下滑,导致投资继续向下拉动,还有一个问题就是投资和出口对消费有预示作用,一般提前9-12个月,比如说2018-2019年,投资从2018年下半年开始恶化,而消费是到2019年Q4才断崖式下滑。

另外就是消费里大头不是大家的吃喝玩乐,消费占比最大的是汽车,大概占消费数据的50%,也就是说,消费好不好,就看汽车销量,今年很明显汽车已经在以价换量,同时汽车有一定周期性,经过连续2年高增之后,明年是否还能维持高增是高度不确定的

最后就是物价通缩之前一般都是资产价格大跌,也就是资产价格通缩,由于资产价格大跌,会恶化各个部门的资产负债表,最典型的就是房价大跌导致居民,银行和地方政府资产负债表快速恶化,于是经济体就会进入被迫去杠杆,信用紧缩的环境,这时候即使你拼命印钞,除非你把钱实实在在发到各个实体手里,否则就会如同石沉大海,变成流动性陷阱。比如今年就是了,M2持续高增,但是M1不行,钱发下来,大家都拿去还贷,存款,或者买点吃的喝的,就是不投资,而现代经济里,投资是极其重要的一块,投资才是经济的加速器,投资没了,倒是不用担心资本无序扩张了,无非需要担心经济和信用持续收缩可能导致持续通缩了

这也就是为什么大家担心通缩的原因,发改委说现在没有陷入通货紧缩是对的,但是未来也不会有通货紧缩,这就……考虑到共产主义者都是唯物主义者,我觉得未来也不会有通缩不是发改委的预测,而是发改委的价值判断,它的美好愿望,否则不就成了唯心主义么

编辑于 2023-09-20 18:04・IP 属地新加坡查看全文>>

为什么又要改名字 - 102 个点赞 👍

1、宏观是不会承认通缩的。你想,如果现在宏观说:房价进入下行周期。

大家会怎么做?

有多余房子的,一定是挂牌争取尽早出售;

准备要买房子的,肯定是不着急买,把首付放在存款里,吃两份时间的钱。

这就意味着房地产市场一夜之间“崩了”,卖家踩踏、买家插兜,也意味着地方基本卖不出新的地,没有这块收入,你会看到宏观借用专项债(地方)和PSL(政策工具)拼命向广义现金流输血。(即QE)

同时,你会发现,现在媒体所精心描绘的“个别城市住房仍然供不应求”,其实也不存在。

一方面需求降低了;另一方面二手房供给太多了。

2、那么除了房价,别的物品存在通缩吗?

央妈在二季度的货币报告里说——国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战。

需求不足对应之前的需求收缩,说法虽然换了,但实质是一样的。

胀和缩,对应的是结构性供应和结构性需求,如果在A结构里,供应远大于需求,那么价格就会缩;

如果在B结构里,供应远小于需求,那么价格就会胀。

供应要看内部劳动力的变化(长期)+产业调整(中期),而需求要看内部收入(短期)+外部需求(中期)的变化。

所以在同口径的结构里,如果收入疲软,那么短期就是“缩”了。

但中长期还要看其他因素。

比如长期劳动力(红利)消失的速度更快,外部又没有合适的生产补充,那么胀也是会慢慢起来的。

3、我再提供另外一个角度,去看人们的需求变化。就是生育率。

如果生育率超预期紧缩了,那么能从侧面反映出现在的真实经济状况(人们的现金流紧缩----现阶段通缩)。

但和青年失业率一样,现在宏观不提供每个月的生育数据(以前个别城市能得到一些月度/季度数据),所以我觉得“不透明”程度(加深or淡化),又变成了生育率的侧面指标。

最近华尔街几个大厂,都在出各种空“中”的报告,不透明实际上强化了他们报告的可信度。(有些也是过于夸张)

4、最后一句,宏观少说,多做。

发布于 2023-09-21 12:53・IP 属地新西兰查看全文>>

Jason不跪 - 89 个点赞 👍

中国存在通缩,简直开玩笑了。

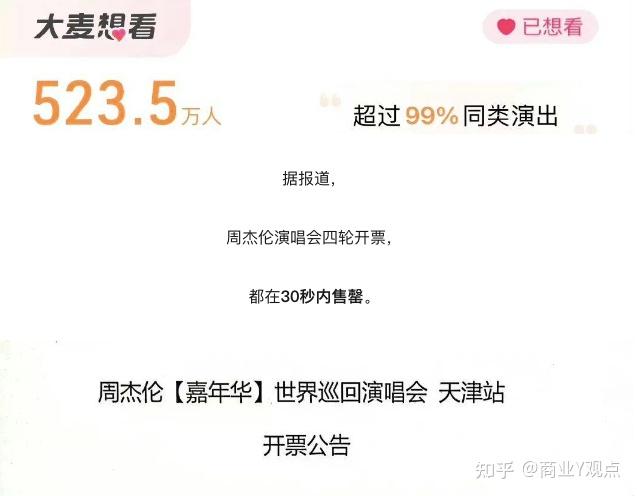

最近的各种热搜无一例外告诉大家,我们通胀的很。

1、热炒的李佳琦眉笔事件,当事方之一的花西子一边道歉,一边把淘宝定价从79元升高至119元,用无声的涨价力挺李佳琦,我看了下,居然还是优惠促销,但真有人买。

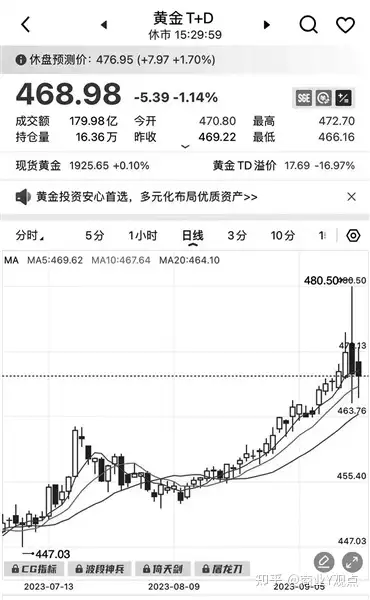

2、国外黄金跌了,中国黄金零售价不跌反涨。这也是热搜,中国大妈们排队买卖黄金。

3、梅西中国行、tfboy演唱会、周杰伦演唱会,黄牛票价最高几万元一张。梅西的专场见面会20万,抢的络绎不绝。

演唱会经济成为最近最热门的话题。门票几乎秒空,价格更是爆炒几倍,还是供不应求。

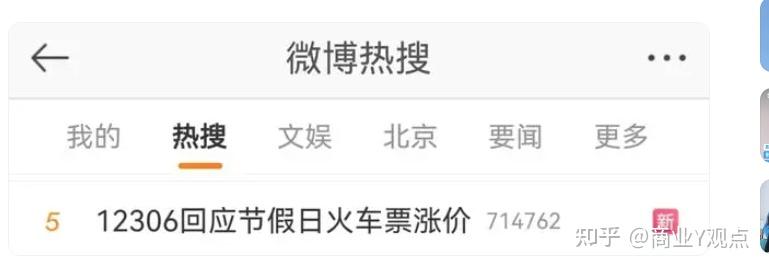

4、国庆节黄金周机票,酒店甚至于高铁价格暴涨。

机票恢复原价,热门区域酒店价格涨了2倍到3倍。就连高铁也涨价了,上了热搜第一条。

根据网友的信息,其购买的北京到深圳的D927卧铺,上铺平日1150元,但在9月28日(国庆假期前一日)价格涨到1860元,下铺动卧价格达到了2090元,超过了当日的机票价。

5、油价“五连涨”!

8月23日24时起国内成品油价格第五次上调,国内汽、柴油价格每吨均提高55元。

6、华为mate60 2秒抢空,苹果15两个平台预约量超过400万。

谁现在买到了华为和苹果,两个新机在国内简直可以是硬通货了,黄牛把价格都是直接一千往上加,就这样还供不应求。

京东这一个平台,iPhone15系列4款机型的预约量,就已经超过了250万,要是再加拼多多的预约量,早已超过了400万。

……

这些都是实打实的热搜,没有一个是告诉我们中国进入了通缩,实话说,通胀的可能性倒是更大。

中国今年到现在2次降息2次降准,如果按照以往的规律,现在中国早就大水泛滥,贬值的一塌糊涂了。

要知道,美国11次持续加息,人民币汇率现在能控制在7.3,更多还是要感谢中国持有世界第二的美债,以及中国的货币强管制。

有人感受不到钱增加,只不过是因为分配的问题而已。

在这样的大背景下,很多商品涨价是理所当然的事情。

除了我们cpi可以强控的一些人民生活必需品以外,我个人感觉很多商品和服务价格不但没跌,反而真的涨了。

而楼市本就不计入cpi统计范畴,和美国CPI一样,都是不考虑的。

住房这种不动产,根本就是有钱人的玩意,不代表广大人民群众的根本利益。

以楼市状况来判断中国进入通货紧缩,明显是以偏带全了。

无论通缩也好,还是通胀也好,都不是啥好事,两者的边界本就模糊,过度了都不好。

与其纠结这个,还不如真的好好想想如何减轻企业负担,如何提高老百姓的收入,最近他们失业的挺多,因此意见也挺大……

编辑于 2023-09-20 14:31・IP 属地广东查看全文>>

商业Y观点 - 62 个点赞 👍

介个,西方媒体都已经弃用通缩这个版本了,官媒还问这个干吗?

因为去年下半年什么样大伙都知道,今年下半年CPI数据会上去,所以拿通缩说事已经过时了。

西方的中国崩溃论,现在已经换成其他两个版本了:

一是中国经济增速下滑论,这个算是从事实出发,把增速下滑影响说的严重些,半真半假。

二是说中国脱钩论,即把中美脱钩说成是中国发起的,进而认为这种脱钩会造成中国经济进入一个未知的世界,这个版本早期是去年10月开始热炒中国要限制私营企业什么的,结果今年私营企业经营数据恢复的最好,于是换了个说法是中国开始打压外资。

好玩的是,知乎的很多人不用第一个有些合理性,能时不时得到数据支持的版本;反而用明显反智的第二个版本,不知道是水平看不懂经济数据呢,还是上面的要求。

发布于 2023-09-20 16:04・IP 属地山东查看全文>>

飞跃本屯 - 23 个点赞 👍

傳統通縮問題的確很棘手。

可是現在是雙循環沒建立起來。

歐美的經濟數據很難看。美國第一次公布的統計數據完全不可信。通通都會在幾個月內為了避免拉升基期「校正回歸」。

就像是瘋狂打強心針的狀況。大家都知道通常是在「等」。

大陸的問題是「三年之病,求七年之艾」。

地產狂飆後,自然要為超前消費付代價。不過不要忘了。在記載為負債的貸款部分,相對就是資產。比較麻煩的是少了一次騰飛的中型機會。不然這次趁對手暴斃,可以拿到很多工業的定價權。家戶錢多又可以建立及拉升更多中產消費行業。

現在就是「市場轉型」時,市場估價系統建立不起來的問題。這與傳統通縮不一樣。

雙循環只是過渡。總歸要回到內部市場為主的狀態。

就去看看 BMW, BENZ, 3M, Boeing 怎麼從國內市場走向全球的歷史就好。

编辑于 2023-09-20 17:04・IP 属地中国台湾查看全文>>

胖胖安 - 18 个点赞 👍

查看全文>>

让我好好躺着 - 18 个点赞 👍

要讨论通缩,首先要明确一件事:

只要企业还在追求利润,那么生产过剩是必然的事情。

生产过剩是必然的事情,那么经济扩张结束也是必然的事情。

换而言之——中国如今面对的不是商品价格越来越便宜,而是还不足够便宜。

中国现在面临的问题是生产过剩,而不是数字游戏的通缩,而且,伴随着生产力的增加,这种过剩会越来越严重。

所以现如今中国应该放弃传统的经济学思维,甚至于放弃以GDP论成败的思维方式,和以人均收入论成败的思维方式,而是更加直接的,增加各种居民人均消费来提升国民的生活水平。

换句话说——

中国的工业增长已经到了只能依赖对外掠夺和科技爆发才能更进一步的对国民提供更好的生活水平的时候了,中国不是一个对外扩张的霸权主义国家,那么中国现在需要的是加速对内的(商品)分配公平化和提升科技实力。

至于某些人张口闭口的发钱论……嘿,我就一个问题:发钱发出来的经济增长,那么等到不发钱的时候,你们怎么保证经济继续增长?总不能年年都发钱?你又不是美国,又做不到对外输出通胀。

没有美国的实力,还想学美国的方法。

找死这也不是这么个找法。

另外吐槽一句:发钱和现代房地产经济一样,都是吸成瘾物来让经济有增长嘛。所以,房地产经济完犊子会有戒断期,怎么,你发钱结束就没有戒断期?

而且房地产经纪最多就是个鸦片,发钱那可是海洛因,所以……不,没什么,不过有一说一,诸君可是要清醒一点:那些喊着想发钱的人,到底是不是和你一个阶级的,他们是不是会从发钱获得更大的利益呢?而你,是不是又可以从这波发钱的周期中,获得更多的收入呢?

发布于 2023-09-20 17:54・IP 属地四川查看全文>>

幻想乡的洛克马戏 - 14 个点赞 👍

我个人现在处在一个绝症患者心理康复阶段,根据悲伤五阶段理论[1],我对于【人口内需螺旋下降】和【通缩是不可避免的】的未来,已经处在了【接受】阶段:

对,通缩肯定是不可避免的,但是,通缩,那又怎样?

立论:

我们回看过去三年的经济,能够清晰发现这么几点

- 土地财政彻底熄火,今年一二线城市土拍全面流拍,一二月份房屋成交量同比去年跌50%+[2]

- 破局点在于【工程师红利】,我们既有的燃油车市场被合资品牌盘踞,高端制造业,即新能源车的勃兴,能够抢回来很大一块德国日本从我们身上撕下来的蛋糕

- 第二个破局点则是南方国家的失序,俄乌战争、巴以战争,都呼吁着中国下场,重构全球治理秩序

- 去年以来的文旅经济,凸显一个消费紧缩。北京天津土著们的穷乐呵观念,登堂入室,找一段我非常喜欢的 老姐的文章

我们国家的大部分地区,在2009年的时间点上,其实是未经工业化现代化普及的一张白纸。09年的四万亿刺激吹响了土建财政的号角,09-22年之间的土建经济模式,从0到1,在这张白纸上描绘了最新最美的图画,是一次社会中所有的成员都在受益,只有受益多少之分的帕累托改进。继承了92-08纯粹外向经济的改开,是一次极为成功的经济换挡。

我们用房贷透支了85-95人口顶峰一代人未来30年的劳动成果走到了今天。十五年过去了,大部分一二三线城市,基础设施已经建设的十分完善,发展空间已经是有限的了。维持旧日的高速增长已然不可能,我们应当去适应较低的增速。

通缩的实质是什么?是人口内需螺旋萎缩,高婚育成本引起的出生人口减少,与社会消费信心崩塌,两者交缠,形成的正反馈循环。“钱不好挣”。如我们小时候常听到的一句话,“信心比黄金和货币还要珍贵”。

但反过来说,通缩才是科学技术的真正春天。全社会所有的行业都钱不好挣了,政府可以通过对特定行业定向放水[3],来吸引理工科做题家进行行业攻坚,为未来二十年的中美产业竞争与军备竞赛打下基础。如圣人张雪峰所述,“文科去经济发达地区,理工科要看政府工作报告”。靠理工科做题家爆肝十年,超越美国。

引论(我没学过任何一门社会科学写作,这里是数学里lemma,引理的意思):

- 择业来说,旧时代的赢家,地方政府及其附属机构,应当慎重报考,特别是中小学校教师,直接受出生人口垮塌所打击。

- 我国地形摆在这,交通枢纽(首都)、重要产业基地,就那几个,其他地方的社会治理,并不是必须永远保持现在那么优秀的。况且现在是个数字时代,什么东西都留痕,社会治理不好又怎样?群众一个照片你就上网了,基层干部要受夹板气。这点破事以前还要劳烦新华社xx分社作为朝廷耳目写内参,足见科技是真的能改变社会的。

- 中美不会长期竞争,分出胜负就未来20年的事,中国生育率的垮塌,根本不会影响美国在竞争中失败的命运,但是群众不愿意给政府干工程技术,会。

- 生育率是很重要,但是把这事当成中国经济唯一变量的人,他对社会经济的观察分析,逻辑推导的思路,与反华媒体毫无区别,建议直接去给CNN和BBC投简历。我在这里就给出一篇范文[4],照着抄就行。有移民需求的,可以直接私信我。

- 中美竞争,输是输不到哪去的,我国制造业独步全球,新能源车爆杀德国日本,军工复合体自保有余。赢,也赢不到哪去,因为我国极其雄厚的制造业实力,囿于尖端技术基础薄弱(我在这里特指军工技术,电磁弹射、无轴泵推etc),还没有变现成为有组织暴力。中美的竞争是经典的帝国主义竞争,争夺的是对蓝星表面及其资源的瓜分。有组织暴力是这一竞争的根本。

- 美国的国情大家都知道,美国根本无法复苏航空航天之外的制造业,因为只有航空航天两个行业的利润养得起美国本土技工,美国连芯片都指望着日韩台!现在问题来了,我们拿这事有办法吗?

- 有朋友问,会MMT吗?我不认为我国会走上MMT的道路。

- 人口趋势摆在这,放水放给谁呢?股市里的股票,大伙不承认其价值,现在连广州南京这个水平城市的房产,大伙也不承认其价值了。无锚定放水,是要搞出来日用消费品全面通胀?

- UBI呢?更无可能。我国以制造业立国,UBI允许青年人躺平,对制造业是毁灭性打击。

不论走到哪里,都要记住,过去都是假的,回忆是一条永不复返的路,逝去的一切春天都不再存在,即使最狂乱坚韧的爱情,不过是一种转瞬即逝的现实。

高增长时代永远不会再回来,我们应当做好心理调适。经历了30年如梦似幻的中国经济奇迹,我们总算回到了一个国家的经济常态。孔子曾经曰过,拿着鞭子给人家牵马坠镫,也未必能追寻到暴富,既然如此,我不如随心所欲,追求自己所爱[5]。珍惜身边人,温柔相待,追求自己的兴趣,理性消费投资,追求个人幸福,就是我们能在这个通缩时代能做的事。

当然,如果对此不满意,我对移民这事还是不抱持任何反对意见的。

参考

- ^“五阶段”理论,并不能帮我们认识悲痛 https://m.guokr.com/article/440627

- ^2月房地产市场数据出炉:成交量同比下降超7成,百强房企业绩同比降6成 https://m.jrj.com.cn/madapter/finance/2024/03/01161439702327.shtml

- ^推动设备更新与消费品换新,促进投资和消费 https://www.stcn.com/article/detail/1131422.html

- ^外国人无法理解的中国 https://zhuanlan.zhihu.com/p/665287475

- ^《论语·述而》:富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。

编辑于 2024-03-02 18:08・IP 属地日本查看全文>>

比约-瓦伦 - 10 个点赞 👍

政府权力和资源扩张-企业和居民权力收缩~企业和居民信心不足~投资消费意愿下降~经济下行~经济恶化~政府权力和资源收缩~企业和居民权力扩张~企业和居民信心增加~投资消费意愿上行~经济上行。

整个社会财富蛋糕是有限的,即使整个财富蛋糕在慢慢做大。

但是当两级政府通过税收+土地财政+金融+官僚资本拿走企业和个人多数财富,把债务留给普通人那刻,结局就已经注定了!因为政府资源的扩张,就是居民蛋糕的变小,能跑的就跑,不能跑的就用不生育,躺平来消极应对!

经济要进入上行,说简单也简单,就是政府权力和资源继续收缩(政府继续深化改革约束权力,把政府持有的财富通过公共保障分配给所有普通人)~企业居民信心扩张~企业居民投资~经济上行。

说难也难!让一个权力没有制约,拥有绝对权力的两级政府主动收缩行政权力和财权,这种事情我打死也不愿意相信!我更相信的一个结果是,政府不愿意收缩行政权力和财权,居民继续躺平消极应对,大家都僵尸般苟着,直到有一天,有群体受不了,然后炸了!这个群体不得不采用极端的方式来反抗,然后新一轮内部冲突不可避免,到时候怎么办呢?真不知道了!

编辑于 2023-09-21 13:00・IP 属地浙江查看全文>>

Freedom - 3 个点赞 👍

有个寓言故事:掩耳盗铃自欺欺人

有一种比较强烈的感觉或突出印象,我们一些经济领域的专家出谋划策,乃至某些职能部门制订政策措施,似乎都将主要精力放在琢磨把老百姓口袋里的钱挤出来,而不是帮他们创造更多挣钱机会,让口袋鼓起来。

这实际涉及思维方式和价值取向及其用心用力点。如果把重心放在完善利益分配机制,从根本上解决“中国的钱都去哪了”的问题,逐步消除其间那些影响消费信心的主要后顾之忧(预测较长时间内难以顾及这方面的问题),让老百姓敢于花钱,放心花钱,至于怎么花钱则留给老百姓自己打算,因为没有多少人有钱不会花不想花。这样下来效果一定会好很多。

当下看,解决老百姓挣钱的问题,已经不是繁荣一两个产业的问题,更不是盯着农村那几个留守老人和儿童吃什么怎么吃的问题,那个“产业”真的没有想象的那么大,他们真的没钱!真正解决带有长期性根本性的矛盾和问题,是实现国际层面的战略突破,也就是更深度参与国际经济大循环及其分工,在这个问题上态度必须坚决,只能进不能退。

因此,堂上坊间要形成共识,思路和着力点放在重拾思想解放,也就是进一步强化开放、再开放,以更大胆识,更强有力的步伐深度融入世界。当然,这是很艰难的事情,主要还是涉及思想意识方面的重大障碍。

毋庸讳言,我们社会由来已久乃至根深蒂固的大河文明与海洋文明之争,并未因四十多年改革开放成就所消解,很大一部分人头脑中那根“辫子”,仍然很粗很长,稍一放松警惕就会被拉回去,这一点只是看网络极端分子的话语系统和围攻对象便清楚明了。

为什么反复强调经济外向而不能内卷?因为对于我们这样一个庞大经济体来说,失去外部空间是不可想象的事情,可以说当下没有比这个更严重的问题了。再者,为什么说当下中国面临的挑战决非战术层面努力所能化解,必须是战略层面的大突破?原因即在于此。怎样才能实现战略突破?亟待强大政治勇气生长不来。

否则,再用力也难从老百姓兜里挤出多少油水,且用不了多久就会挤干。一旦口袋里的钱被挤干,其情其景,不难想象。

发布于 2023-09-20 15:51・IP 属地广东查看全文>>

秦月秋 - 1 个点赞 👍

看通缩是如何定义的了。

从现在我们衣食住行这几个生活基本要素考虑,有缩,也有增。

衣服是需求最不足的,缺钱的时候,大家第一刀就会砍了衣服,不穿新衣服,不穿名牌衣服鞋帽,不买奢侈品,似乎成了一些年轻人的选择,去各种大小商场看看就知道了。

食品不会缩,量价都不会有大的缩,不吃饭,等着饿死么,所以不用担心,当然,季节性波动肯定有。

住房嘛,你懂的,大小城市都在大促销,但是,热了一分钟,大家反应平平,因为预期不好,也真的缺钱,所以,你再怎么忽悠,大家也无动于衷。

各种运输之类的,不会缩,人员,物品都要流动,汽油柴油价格一路狂飙。

一些服务业增长较快,比如宾馆饭店交通运输之类的。

总体来说,需求不足是真的,没到通缩的程度。

编辑于 2023-09-20 17:35・IP 属地北京查看全文>>

老疙瘩汤 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

Leon - 1 个点赞 👍

错过了解决问题的最佳窗口,现在再去解决那就是千难万难,不仅自己不具备解决问题的条件,外部环境也不允许你解决了,只能拖着了,拖吧,反正我们一直拖着呢。

2021年我们的经济发展全世界独一份,都过热了,国内欣欣向荣,国外都有求于你,那时候不去解决房地产这个大雷,反而是光打雷不下雨,拖着,给你机会你不中用,那就别怪反噬。

2022年俄乌冲突,我们多好的骑墙位,完全可以左右逢源,借机获利,引导外资进来解决房地产的问题,可我们呢?做了个里外不是人,既要又要反而成了黑瞎子掰棒子,不仅什么也没捞到,反而我们成了众矢之的。

到了今年所有的问题开始集中爆发,还是接着拖,我就想看看能拖到什么时候,拖到最后的结果就是大放水,他们也就会个这,买黄金是普通人能对抗未来大通胀的唯一选择。

所谓天予不取,反受其咎,变局到了你没能力去做改变,那你就是变局下的牺牲品,变局是有能力者的表演场,也是无能者的墓志铭。

发布于 2023-09-20 17:44・IP 属地河北查看全文>>

欧拉拉 - 1 个点赞 👍

通缩简易来说就是东西越来越便宜。

现今社会还处于初级发展阶段,通缩在这个阶段是不会出现的,因为社会基础薄弱,太多需要改进和发展的地方。

适度通胀是主流的经济政策,也普遍适用于发展中国家,也符合大家心里预期,超发货币即可。

发布于 2023-09-20 18:41・IP 属地北京查看全文>>

考拉 - 1 个点赞 👍

回答的原文:今年以来物价仍然是在低位运行,需要引起重视,但是综合来看物价水平、需求恢复、经济增长、货币供应量等这些因素一块判断,中国经济不存在所谓的通缩,后期也不会出现通缩。

从这段文字来看,大致可以这么去推:“综合来看物价水平、需求恢复、经济增长、货币供应量等这些因素一块判断”,得出“中国经济不存在所谓的通缩”。虽然也没具体的量化指标,但姑且还算有解释,优依据。

可是如何得出“后期也不会出现通缩”这一结论的?按照前面半句,是不是如出现果物价水平不稳、需求减弱,经济减速等情况就有可能出现通缩?

我不是说唱衰,我始终坚信我们会赢得最后的胜利的,我们经历了这么多苦恼,一定会站起来的。

但我们说话要有逻辑,要有数据支撑。我们有没有信心避免陷入通缩是一回事,会不会陷入通缩是另一回事。

就好比李大霄说:a股出台了这么多利好政策,目前不会跌了,以后也不会跌了。

以后的事,谁说得准呢?

这不是经济问题,是数学问题,是概率问题。

发布于 2023-09-21 00:24・IP 属地浙江查看全文>>

我去买几个橘子 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

天真的创新小天才 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

何衢既同