中国理工科人才是不是严重过剩了?

中国每年理工科毕业生占所有学科门类的40%,最近浏览招聘平台发现同样条件下的工科牲,应聘高中教培反而比应聘传统工科对口的制造业更容易获得offer,而且教培薪资...

- 166 个点赞 👍

不是人才过剩,是毕业生严重过剩。

我国的教育体制培养出来工科生存在明显的结构性矛盾,即总量庞大,但供需错配,说白了就是毕业生“数量过剩”与但是又出现“质量紧缺”并存的现象。

就目前来看,我国是工科毕业生总量真的庞大,今年应届毕业生1222万(不仅仅理工科),但高质量人才短缺(21世纪最缺的就是人才),其实我国每年工科毕业生数量超过全球总数的1/3,但制造业十大重点领域到2025年的人才缺口接近3000万,尤其是新一代信息技术、高端装备制造等领域缺口显著。百度了一下,2020年数据显示,中国制造业中科学家和工程师占比仅为3.55%,远低于德国(23.2%)和欧盟(14.2%)水平,高层次、创新型工程技术人才储备严重不足。

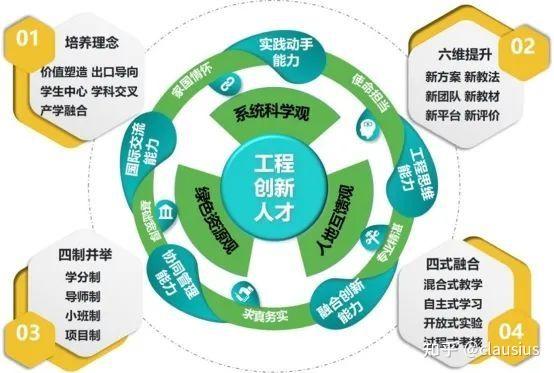

究其原因,主要还是教育方面有点问题,体现在教育与实践环节脱节,发生了“无效供给”现象。这方面,我深有体会,就是给学生制定的培养方案天花乱坠,实际上课程理论化倾向严重,工科的研究生教育过度偏重理论研究和论文发表,导致学生缺乏解决实际工程问题的能力,甚至现在还有高校挂羊头卖狗肉,专业型研究生跟学术型研究生(硕士、博士)的实际培养方式一模一样,因为高校招聘工科教师时,他就侧重论文数量和影响因子,而不是工程实践能力,或者说解决实际问题的能力,不是一个环节出问题了。这就导致了教学与产业需求脱节,甚至一些学校对专业型硕、博研究生的毕业要求还是以论文为主,校外实践名存实亡,导致学生不存在实际技能培养。

最近deepseek爆火,人工智能、芯片设计等新兴领域人才需求旺盛,主要就是高端岗位竞争激烈,但大部分的毕业生,怎么胜任,人家又不要发论文的,形成“高薪难招人”与“求职难”并存的局面。当然,我也得辩证的说,现在有些制造业招不到人,不是蓝领岗位月薪不够高,只是毕业的学生更倾向选择互联网、金融,销售等行业,认为工厂环境艰苦且晋升空间有限。

所以,中国工科人才并非总量过剩,而是存在“低端过剩、高端不足”的结构性问题,类似于,让我我发发知乎,聊聊天还行,解决实际问题我也无能为力,只能靠上层推动。

查看全文>>

clausius - 36 个点赞 👍

我觉得这么说肯定是不合理的。

先不说工科生嘲笑理科生的事情,单就题主所说的高中教培比传统工科对口的制造业更容易获得offer的事就很值得推敲。

如题主所言,理工科毕业生占所有学科门类的40%,除去公众认知中的“天坑专业”,剩下绝大多数的理工科专业如果就业得不到保证,为什么会有这么多的考生愿意报考呢?

如果确实如题主所言的情况,可能的原因无非两个。

第一,考生选择专业时,某个行业还很景气,现在突然不景气了。

现有可见的,确实有一些理工科专业对应行业有这样的情况,比如传统汽车制造、建筑和互联网等。

但对比我们所说的“生化环材”行业,传统汽车制造、建筑和互联网等好像又没有到完全找不到工作的地步。不过是需求量有所下降。

而除去这些行业萎缩的专业之外,其他理工科专业不应该有太大的波动。

第二个可能,就是题主所言的教培行业突然有一个爆炸式的增长,需求量极大,吸引了传统理工科的毕业生。

这一点,有一定的可能。因为在经历刹车式的行业震荡以后,教培行业会重新洗牌。经历了一两年的波动以后,教培行业在逐步恢复,新进资本和品牌为了抢占市场,可能会大量吸纳人员进行扩张。

其实,在讨论就业的时候,我们很难把行业和专业进行这种一一对应。

比如教培,感觉是师范专业更合适。但现在的实际需求上,会需要越来越多的教师有理工科的背景。那理工科学生去算不算也是对口呢?

即便在理工科专业内,随着专业融合,也经常出现这样的问题。

比如机器人行业,虽然有些高校开设了机器人工程专业,但这都是最近几年的事情。之前从事机器人设计制造的,包括学机械的、学计算机的、学自动化的、也有学材料的,还有数学等专业的。

算起来,机器人工程也是制造业,还有最近很热门的半导体芯片制造,题主显然并没有把它们加入到和教培行业的对比中。

所以说,中国的理工科人才肯定是没有到严重过剩。有的毕业生学业不精,达不到人才这个标准的,其实就说明了一些问题。

而就业困难有行业分布不均,供需不匹配的问题,还有部分高校专业开设狭窄的问题。

即便在我们认为已经很饱和的有些行业,我们仍然缺少高端人才。

比如材料专业,在高端半导体材料研发和生产方面,如极紫外光刻(EUV)光刻胶、大尺寸高质量单晶硅等关键材料领域,国内仍然缺乏掌握核心技术、能够突破国外技术封锁的高端材料科学家和工程师。

可以说是我们的总量达到了,但是在专业分布和能力深度上,还是有所欠缺的。

查看全文>>

悬崖上的哈士奇 - 7 个点赞 👍

我觉得不过剩。

现在的问题是大家对“人才”的理解差别太明显。

我感觉大学生对自己这个“人才”的认知是毕业就有一份包分配的工作,早九晚五是次要的,关键工作恰好就是自己大学学的,工资呢,一万有点儿低,两万三万刚刚好,够花,还能存点而。

但是,企业对人才不是这么定义的。

我之前几年在公司做企业数字化创新项目,也带过几个管培生。

公司对我们的期望时告诉老板,怎么帮公司跟得上IT新技术的发展,并且能保住业务、利润。

管培生们给了非常漂亮的PPT,领导问:具体怎么干?

答:新技术,新思想都在PPT里了,怎么干得结合实践。

领导说,那你们去一线吧。

去工厂工地调研了两个月,管培生跑了两……

供需双方的需求太不匹配了。

就说算法AI吧,我合作的博士跟我说,只要把包装箱从xyz调整为x1y1z1就行了,就能提升装载率20%盈利千万……我说,等等,这个包装箱调整了运输时运输车只能装一半,关键是产线那边得去看看放不放得下……包装箱的调整成本也得算进ROI计算里……对方表示,这么复杂,自己得到的课题是提升包装装载率。我说没问题,但是,实际应用要考虑工程配合。

我也不是说算法不能用,我只是苦口婆心的跟他们说企业环境里,不能仅仅理论测算,要跟我们工程部门确认。对方说,前面提要求时没说。我只能道歉说大家第一次合作,的确不知道你们不知道这个信息……

公司的算法团队解散之前,我了解到的数据,N个博士,三年,落地成功项目仅仅一个。

最后我们都不知道怎么提需求。提需求,初期都能做,中期都做不下去。

据我知道,即使如此,公司在疫情前还是准备继续砸钱的,希望大力出奇迹,找到前沿理论和工程实践之间的火花。

回到这个话题,人才过剩吗?

应该是说,社会实践需要的缺得狠。但是,教育(包括学校,职业,自学)出来的人才的确有太多用不上。

现实和前沿之间,站着太多人,找不到方向而已。

查看全文>>

许晓风 - 3 个点赞 👍

并非过剩,而是存在缺口

- 从规模比例看

- 中国理工科毕业生在绝对数量上高于美国、德国等发达国家,具有规模优势,但占毕业生总量的比重却在不断下降,如普通本科理工科专业毕业生1994年占总毕业生的比重为57.5%,2021年却不足40%,并且从占适龄人口(25 - 34岁)的比重看,仅有1.58%,处于较低水平,这表明理工科人才供给仍然不足。

- 《制造业人才发展规划指南》显示,中国制造业十大重点领域2020年的人才缺口超过1900万人,2025年将接近3000万人,缺口率高达48%,这体现出在制造业等领域理工科人才缺口明显,可能制约产业结构调整升级。

- 从就读和从业意愿看

- 全国调查显示,尽管80%以上的受访家长表示支持孩子参与科学、技术、工程和数学(STEM)学科的学习,但随着学生年龄增长,学习兴趣明显减弱。多种原因导致就读理工类专业意愿下降,包括功利性教育影响、理工科学习难度大等。

- 理工科专业学生就业时能获得高收入的比重相对较低,人文社科专业就业市场的赢家通吃特性使得薪资收入最高群体的比例高于理工科专业,一些基础性学科研发资金投入大、市场需求小等原因,导致从业意愿下降,我国每年仅有约37%的本科理工科毕业生从事理工类相关职业,并且有下降趋势,这都说明理工科人才存在供给不足的风险。

查看全文>>

李晓帅 - 2 个点赞 👍

近年来,关于中国理工科人才是否过剩的讨论愈发激烈。从数据来看,中国每年理工科毕业生占所有学科门类的40%,但就业市场的表现却让许多人质疑理工科专业的实际价值。尤其是在制造业与教培行业的对比中,理工科毕业生似乎更倾向于选择薪资更高、工作环境更舒适的教培行业,而非传统对口的制造业。这种现象引发了对理工科教育和就业市场的深刻反思。

一、理工科人才缺口依然存在

尽管每年有大量理工科毕业生,但从整体人才结构和市场需求来看,理工科人才仍然存在明显缺口。根据《制造业人才发展规划指南》,中国制造业十大重点领域在2020年的人才缺口超过1900万人,预计到2025年将接近3000万人,缺口率高达48%。这表明,尽管理工科毕业生数量较多,但高质量的理工科人才仍然供不应求。

此外,从国际比较来看,中国理工科人才占适龄人口(2534岁)的比重仅为1.58%,远低于发达国家水平。这种人才缺口不仅制约了制造业的升级,也影响了新兴产业的发展。

二、就业市场结构性问题

尽管理工科人才整体缺口较大,但就业市场仍存在明显的结构性问题:

(一)专业冷热不均

部分理工科专业(如集成电路、新能源汽车等)需求旺盛,但毕业生数量不足;而一些传统专业(如材料、生物等)则面临市场需求小、就业难度大的问题。这种结构性失衡导致许多理工科毕业生难以找到对口工作,进而转向其他领域。

(二)就业意愿下降

数据显示,仅有约37%的本科理工科毕业生从事理工类相关职业,且这一比例呈下降趋势。许多理工科毕业生选择进入高收入的垄断行业或转向教育、金融等领域,导致人力资本错配。

(三)教培行业的吸引力

教培行业对理工科毕业生的吸引力不断增强,主要原因包括:

1. 薪资优势:教培行业的薪资水平普遍高于制造业。例如,税前12k的教培岗位比税前7k的制造业岗位更具吸引力。

2. 工作环境和稳定性:教培行业的工作环境相对舒适,工作时间规律,且对专业背景的要求较为灵活。

3. 就业门槛较低:教培行业更倾向于招聘省属师范院校的毕业生,尤其是高中物理、数学等科目。

三、对理工科专业的误解

尽管理工科人才缺口明显,但一些学生和家长对理工科专业的兴趣和从业意愿正在下降,主要原因包括:

(一)学习难度大

理工科专业通常对逻辑思维和数学能力要求较高,学习难度较大。这使得许多学生在选择专业时望而却步。

(二)薪资预期与现实差距

尽管理工科领域的平均薪资较高,但部分专业(如材料、生物等)的薪资水平并不理想。这种薪资预期与现实的差距,导致学生对理工科专业的兴趣降低。

(三)职业发展不确定性

一些基础学科(如材料、生物等)需要大量研发资金投入,市场需求小,职业发展前景不明朗。这使得许多学生在毕业后不得不转向其他领域,如教培行业。

四、未来趋势与建议

尽管当前理工科人才存在缺口,但未来的发展趋势和政策导向也在逐步调整:

(一)政策支持

国家正在加大对理工科教育的投入,鼓励高校培养更多高质量的理工科人才。例如,通过设立专项奖学金、提供科研经费等方式,吸引更多学生投身理工科专业。

(二)新兴行业需求

随着科技革命和产业变革的加速,新能源汽车、人工智能、网络安全等新兴行业对理工科人才的需求将大幅增加。这些行业不仅薪资待遇优厚,职业发展前景广阔,也将成为未来理工科毕业生的主要就业方向。

(三)跨学科教育

建议高校扩大跨学科学习,鼓励学生文理兼修,提升综合能力。例如,通过开设跨学科课程、联合培养等方式,培养学生的创新能力和解决复杂问题的能力。

(四)优化教育体系和就业环境

1. 教育体系优化:改革理工科教育模式,注重实践能力和创新能力的培养。例如,通过项目式学习、实验室实践等方式,提高学生的动手能力和解决实际问题的能力。

2. 就业环境改善:企业应提高理工科人才的待遇,改善工作环境,提供更多的职业发展机会。例如,通过设立职业晋升通道、提供培训机会等方式,吸引和留住理工科人才。

中国理工科人才并不过剩,反而存在明显缺口。当前部分理工科毕业生转向教培行业,反映了就业市场的结构性问题和学生对职业发展的重新选择。未来,随着政策支持和新兴行业的发展,理工科人才的需求将持续增加。然而,需要进一步优化教育体系和就业环境,以吸引更多学生投身理工科专业,并为他们提供更好的职业发展机会。

查看全文>>

Try harder - 1 个点赞 👍

现在一千万毕业生抽奖都抽不出几个特等奖 海对面可是全世界精英教育的产物哦

查看全文>>

境外势力 - 0 个点赞 👍

理工科的打一顿能憋出一个蹩脚的小作文,勉强满足要求。文科的打一顿憋出来的还是小作文,而此时你需要的是设计图。

用现在的话说,理工科向下兼容文科。

查看全文>>

bluetrees - 0 个点赞 👍

谁找不着工作,那就谁过剩。

查看全文>>

三石子 - 204 个点赞 👍

不是人才过剩,是毕业生严重过剩。

我国的教育体制培养出来工科生存在明显的结构性矛盾,即总量庞大,但供需错配,说白了就是毕业生“数量过剩”与但是又出现“质量紧缺”并存的现象。

就目前来看,我国是工科毕业生总量真的庞大,今年应届毕业生1222万(不仅仅理工科),但高质量人才短缺(21世纪最缺的就是人才),其实我国每年工科毕业生数量超过全球总数的1/3,但制造业十大重点领域到2025年的人才缺口接近3000万,尤其是新一代信息技术、高端装备制造等领域缺口显著。百度了一下,2020年数据显示,中国制造业中科学家和工程师占比仅为3.55%,远低于德国(23.2%)和欧盟(14.2%)水平,高层次、创新型工程技术人才储备严重不足。

究其原因,主要还是教育方面有点问题,体现在教育与实践环节脱节,发生了“无效供给”现象。这方面,我深有体会,就是给学生制定的培养方案天花乱坠,实际上课程理论化倾向严重,工科的研究生教育过度偏重理论研究和论文发表,导致学生缺乏解决实际工程问题的能力,甚至现在还有高校挂羊头卖狗肉,专业型研究生跟学术型研究生(硕士、博士)的实际培养方式一模一样,因为高校招聘工科教师时,他就侧重论文数量和影响因子,而不是工程实践能力,或者说解决实际问题的能力,不是一个环节出问题了。这就导致了教学与产业需求脱节,甚至一些学校对专业型硕、博研究生的毕业要求还是以论文为主,校外实践名存实亡,导致学生不存在实际技能培养。

最近deepseek爆火,人工智能、芯片设计等新兴领域人才需求旺盛,主要就是高端岗位竞争激烈,但大部分的毕业生,怎么胜任,人家又不要发论文的,形成“高薪难招人”与“求职难”并存的局面。当然,我也得辩证的说,现在有些制造业招不到人,不是蓝领岗位月薪不够高,只是毕业的学生更倾向选择互联网、金融,销售等行业,认为工厂环境艰苦且晋升空间有限。

所以,中国工科人才并非总量过剩,而是存在“低端过剩、高端不足”的结构性问题,类似于,让我我发发知乎,聊聊天还行,解决实际问题我也无能为力,只能靠上层推动。

发布于 2025-02-16 06:24・IP 属地新疆还没有人送礼物,鼓励一下作者吧

发布于 2025-02-16 06:24・IP 属地新疆还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

clausius - 1 个点赞 👍

表面看是这样,大量的工科毕业生都转行去干别的了。例如销售。

这里的原因很多人可能没经历过,所以想不到。

在中国的加工业刚兴起的时候,大多数是私企,家族企业。那时候有很多工科毕业生想要去企业里做技术工作,但是很少企业需要。并不是真不需要,而是大多数企业主要做仿制,所以不需要太高级的工程师。几个有经验的工人就够了。另外那些私企老板需要的是能控制得住的人,最好是自己人。或者是普通工人,好拿捏。所以对那些工科毕业生看不上。反正国内企业都那样,谁怕谁。

后来开始重视技术人才的首先是互联网企业,几个网络工程师就可以撑起一个互联网企业。而且网络工程师成为了国内首批的高收入技术人才,但是这样的待遇在其它行业的工程技术人才身上还体现不出来。恐怕至今都是如此。相反,八级工反而能让某些企业主很在意,毕竟成品就在眼前。但是工程师的作用反而不那么直观能看得出来。

例如机床行业有没有华为那样的企业呢?

估计他们的观念还处于刚开放的时候,还远没有达到现在中国的发展水平。

发布于 2025-02-17 02:21・IP 属地北京还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

Peter Tam