如何看待“以失去入声的官话(包括普通话)为母语者,不经训练不能分辨入声字”的说法?

这句话本身似乎没有问题,但它似乎有种言外之意,就是就母语有入声的人不经训练就能分辨字了。相关问题:中国朝鲜族不经训练能分辨入声字吗?上百度上搜索这句话,可以看到...

- 19 个点赞 👍

正常啊,更何况入声是无声除阻,只做动作。别说无入声官话母语者了,就是有入声方言的母语者,不经训练也分辨不出,或者至少无法正确标记。比如某个表情包「个头 fa fa 声」

话说回来我到现在都搞不清楚,几岁的时候看见超市里有巨幅嘉顿时时食夹心饼干广告,是怎么马上就察觉到包装上写的 si si sic 可能是品牌名字的

发布于 2024-05-05 16:31・IP 属地广东查看全文>>

幹间建见罐惯卷涓 - 19 个点赞 👍

查看全文>>

幽酱 - 4 个点赞 👍

就一个“入声"嘛,搞得这么神秘!自从知道了入声,我模仿了两遍就明白了,挺简单的啊,倒是北方人的儿化音,很多南方人刻意练习了很久依然是不得要领,弄得人家哭笑不得!

发布于 2024-05-08 13:21・IP 属地广东查看全文>>

独孤鲜卑 - 3 个点赞 👍

从小説方言(属于西南官話云南片)的時候没有入声的概念

後来学了入声這个概念以後才发現入声字在自己的方言裡面声調歸派許多和普通話不一样

然後就仿佛发現了新大陸,用方言和普通話進行对比来判断入声字,然後就把很多入声字都判断了出来

而且还能準确地聼出年輕人説方言的時候哪些字的声調是被普通話带偏的

用方言和普通話对比来分辨入声字,比如

方言:我今天必/pi³¹/須去那边。

(必讀阳平)

普通話:我今天必/pi⁵¹/須去那边。

(必讀去声)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

方言:他説/ʂo³¹/的有点兒不合。

(説讀阳平)

普通話:他説/ʂuo⁵⁵/得有点兒不对。

(説讀阴平)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

方言:今天是哪样日/ʐʅ³¹/子?

(日讀阳平)

普通話:今天是什么日/ʐʅ⁵¹/子?

(日讀去声)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

方言:他有钢铁/tʰiᴇ³¹/一般的意志。

(铁讀阳平)

普通話:他有钢铁/tʰiᴇ²¹³/一般的意志。

(铁讀上声)

後来通過這样的方法就把大量的入声字都辨别了出来

编辑于 2024-05-09 08:44・IP 属地云南查看全文>>

铈和灰 - 2 个点赞 👍

在专家认为保留入声韵的一些方言区,其方言使用者,不经训练也不能分辨入声韵。尤其是入声韵尾简化的地区,表现尤为明显。而无入声韵的地区,很多人经过专业化的学习和训练能够分辨入声韵。至于入声字,可以不用训练,因为字音可以专门记忆,不用训练就可以判断。实际上很多音韵学家都是靠记忆记住汉字的音韵地位的。

发布于 2024-05-09 08:55・IP 属地上海查看全文>>

夜深沉 - 2 个点赞 👍

粤语,客家话,潮汕话都有入声吧?可是我遇到的广东人,读英语的时候,单词末尾的辅音完全不读。不是单纯像某些网上入声教程一样,不读出声来,而是连那个音位都完全不读,完全是读成舒声。所以,有入声字的方言使用者,也能不通过上下文分辨入声字吗?

发布于 2024-05-07 08:51・IP 属地美国查看全文>>

高乐菌 - 1 个点赞 👍

入声,就是单音节闭音节。但凡学过英语,都知道jeep、ship、pig、pick、tip、tap、late……怎么读。这些英语单词的辅音字尾就是入声。

所以,入声本身不难读。但是古入声字的辅音字尾在现代汉语普通话中已经消失,在绝大多数现代汉语各方言中也已消失,即便保留入声字尾的某些方言也正在脱落辅音字尾的过程中。

同一个汉字,在不同汉语方言中的入声字尾读法可能完全不同。所以,即便保留了入声,也未见得就是古音。

而如果不是保留了入声字的方言母语者,的确不通过特殊学习,当然就不知道这个字在某个方言中的入声怎么读。

发布于 2024-05-08 18:08・IP 属地海南查看全文>>

者也 - 1 个点赞 👍

首先这个推理就不太符合逻辑,若A则B为真不代表若非A则非B为真,一个命题不等价于它的否命题。当然题主产生这种感觉也正常,汉语母语者经常做这种对比焦点的解读。

至于问题本身,我觉得就是这样。从田野调查的流程来看,确认一个方言中有没有存在入声字,简单来说就是看母语者觉得中古入声来源的字和舒声来源的字是否同音,而田野调查的发音人大多数都是未经训练的。换句话说未经训练的母语者能分辨出入声字就是说某方言有入声字的前提,如果某个调查报告说这个方言里存在入声,那代表调查者一定问过母语者是否能区别舒声字和入声字。当然,这并不代表中古所有的入声字在这个方言中都没有和舒声字混同。

或许唯一值得进一步考虑的情况是,当一个方言处于入声消失过程时,你问各个发音人同不同音他们都支支吾吾拿不准,完全有可能是语音上已经合并但是因为文字的干扰让他们仍然有回答不同音的冲动。这时需要辅以双盲的辨认实验来观察选择是否随机。

编辑于 2024-05-09 11:13・IP 属地北京查看全文>>

轻纽 - 1 个点赞 👍

现版大学音韵学关于四声的概念是建立在清朝民间学者江永等人的揣摩基础上的,并不科学,入声部分更是纯属谬论。

目前很多人认为粤语闽南语吴语保留有入声所以比普通话更为存古,其实这是错的,现代汉语保留入声原始读法的只找到一个字,这个字是普通话读法的“廿(念)”。

“廿”这个字的读音具有入声的全部特点。

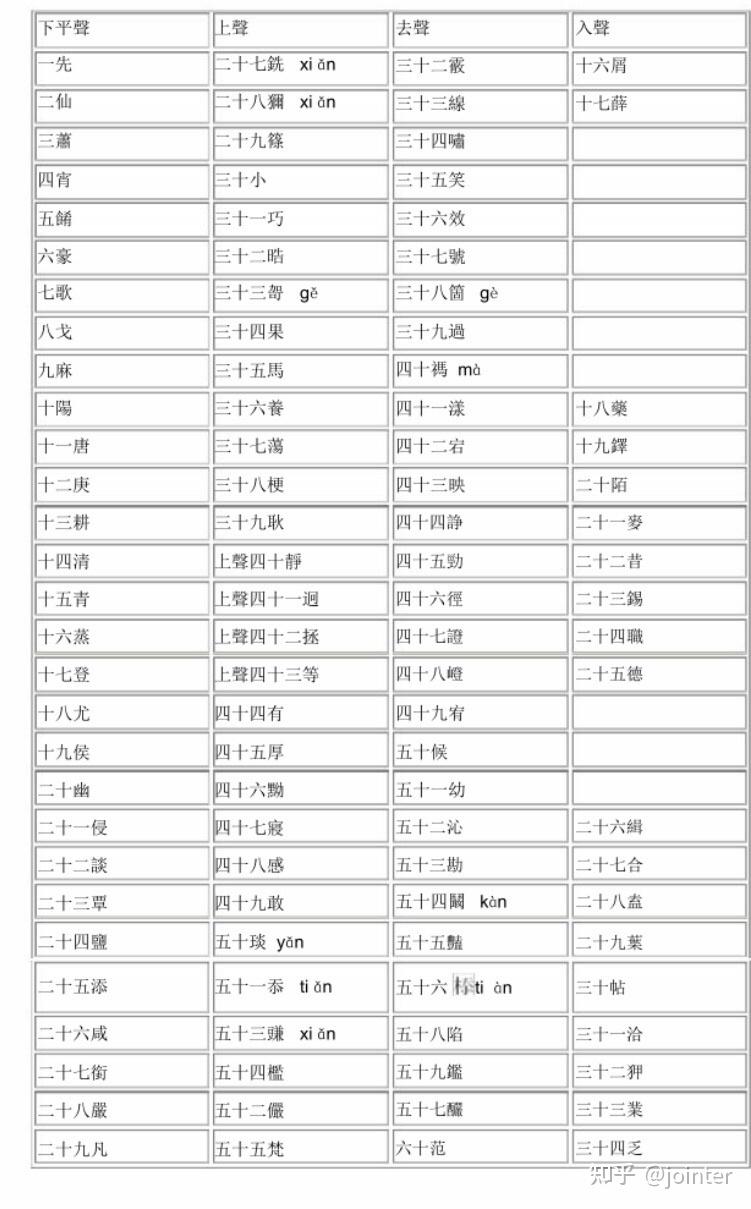

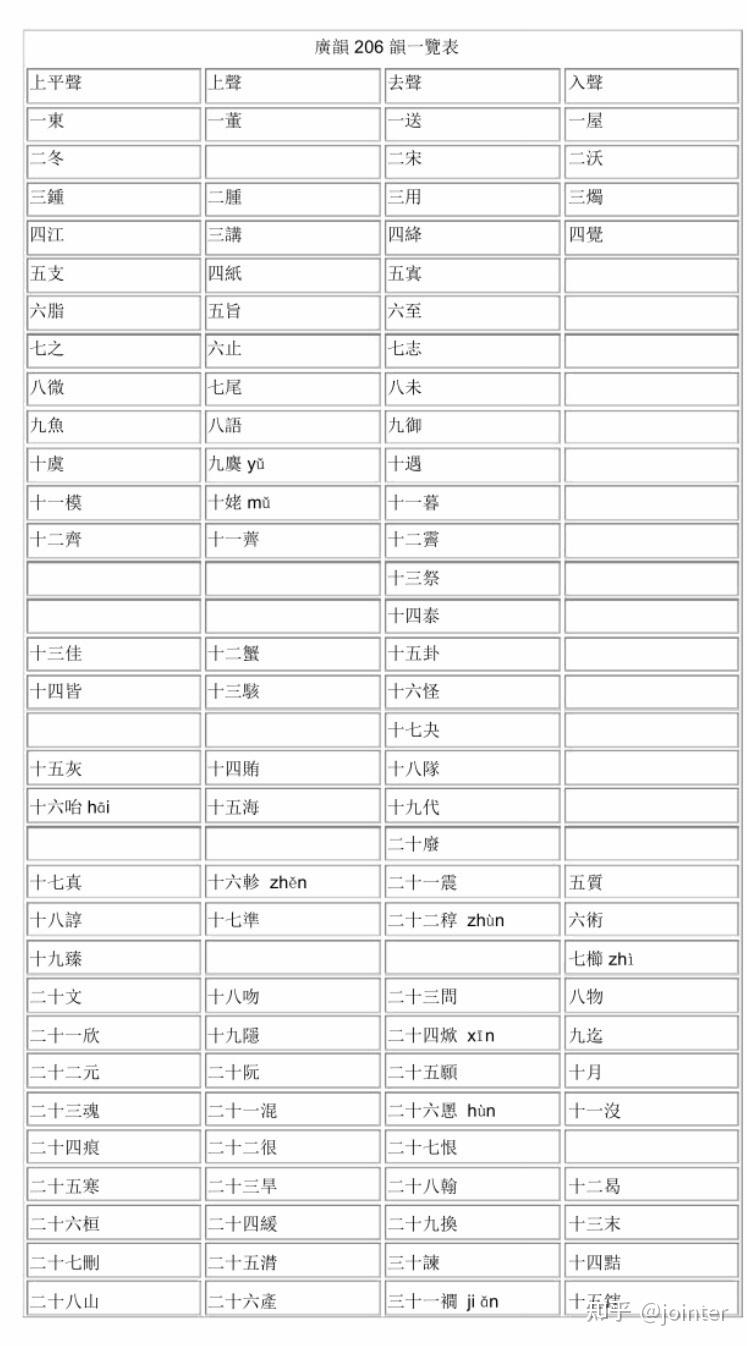

第一,入声是鼻音韵,这一点其实从广韵的韵部排列方式上一眼就可看出,只有鼻音韵的摄才有入声,例如“东董送屋〞“江讲绛觉”“先铣霰屑”等。

第二,入声表现为浊辅音声母即mnlr,“廿”的声母是/ʒ/。

第三,入派三声是双向选择,声母或由浊变清成为jq等清辅音,“廿”变成“见”“欠”。或变得更浊成为零声母,即“廿”变成“燕”“延”等。

东南沿海地区方言里入声标注的ptk尾是因为西洋人和东洋人没有足够的字母表示入声韵写上去的,成了英语里所谓的闭音节,纯属误导,已经不是汉语了。实际上常凯申的“申”才是“石”的入声读音而不是什么不伦不类的“shek(社科)〞。

入声字里有很多韵部是ie韵字和üe字,例如屑薛葉帖月業。比较一下它们的平上去声韵部发现都是ian韵。还有一些ia(丫)韵字如黠鎋洽狎的平上去韵部也是ian,说明入声字的ie韵和üe韵来自ian和“uan”韵,也就是说“屑”在古代读xian(先)。“薛”在古代读xüan(轩)。

那么,xian(先)是怎么变成xie(屑)的呢?首先是n变成i,xian就变成了xiai,然后是a和i重叠为e,xiai就变成了xie(屑)。

编辑于 2024-05-09 09:54・IP 属地四川查看全文>>

jointer - 1 个点赞 👍

“以失去入声的官话(包括普通话)为母语者,不经训练不能分辨入声字”这一说法需要从几个方面进行讨论。

首先,入声是汉语声调的一种类型,它在某些汉语方言中存在,比如北京话、天津话等。在这些方言中,入声字的声调是降调,而其他声调则是平调、升调或降升调。然而,普通话作为一种官方语言和标准汉语,已经失去了入声的区分,即普通话中的所有字都是平调、升调或降升调,没有入声。

对于以失去入声的官话(包括普通话)为母语的人来说,由于他们在日常交流中没有接触到入声,因此在没有接受专门训练的情况下,可能无法准确地分辨入声字和其他声调字之间的差异。

然而,这并不意味着所有以官话为母语的人都无法分辨入声字。实际上,对于那些具有语言敏感度和良好听辨能力的人来说,他们可能能够通过其他语音特征(如音节轻重、语调等)或上下文来推断出字词的正确读音,即使他们没有接受过专门的入声训练。

此外,即使以官话为母语的人在日常交流中无法准确分辨入声字,他们仍然可以通过学习和训练来掌握这一技能。通过系统的语音训练和反复的听辨练习,人们可以逐渐提高对入声的敏感度和分辨能力。

因此,可以说“以失去入声的官话为母语者,不经训练不能分辨入声字”的说法在一定程度上是正确的,但并不适用于所有人。语言是一种可塑的能力,通过适当的学习和训练,人们可以克服这种困难并获得对入声的准确分辨能力。

发布于 2024-05-08 12:44・IP 属地甘肃查看全文>>

北风残阳