为什么西方直到 19 世纪,数学还没有 0 的概念?

- 189 个点赞 👍

如果19世纪,西方数学还没有0的概念,那么极限的概念是怎么来的?无穷小的概念是怎么来的?

哦,按照伪史论者的说法,牛顿的结果是从又乐又典的“永乐大典”中copy的。

可是那也是17世纪的事情了啊?

(另外又有伪史论者说微积分是王文素发明的,主打一个只要能反对微积分源自西方,“自己人”这边的言论自相矛盾,互相拆台,那是管不了的。)

伪史论者又打补丁,说牛顿是19世纪的西方人伪造的。

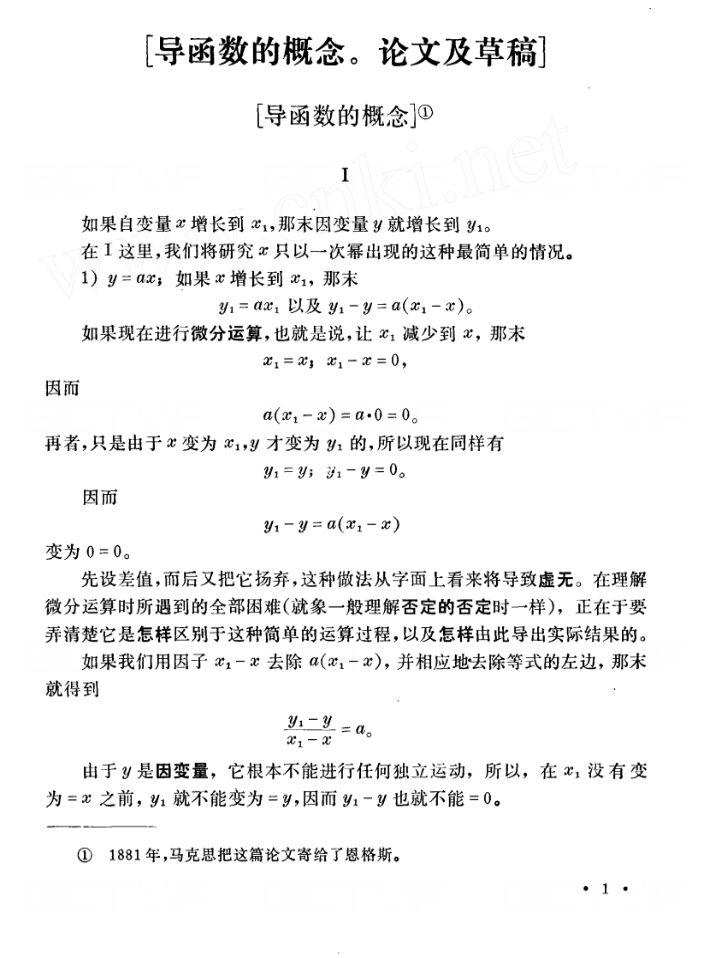

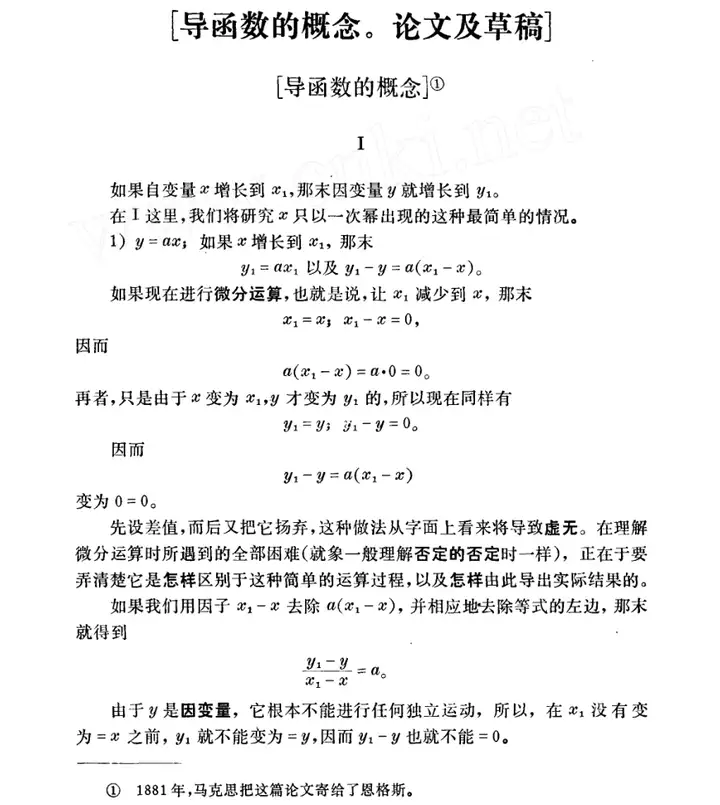

那么马克思的数学手稿呢?

马克思其实是不懂微积分的,他没有接触过当时柯西、波尔查诺、魏尔斯特拉斯等人,对极限这一概念的公理化的定义,尤其没有接触过魏尔斯特拉斯发明的ε语言,所以对极限的概念表示怀疑,倒也正常。

在对微积分的认识上,马克思的水平,比当今的一些数学民科,也没強到哪去。

但是至少马克思还是懂初等数学的,不至于连0是什么都不知道。

当然,伪史论者早就把马克思也打成伪造的人了:

伪史论者还认为麦克斯韦的电磁学理论,爱因斯坦的相对论,奥本海默团队的曼哈顿计划发明的原子弹技术,全部都源自《永乐大典》。

我是很支持你们继续这么认为的。毕竟多几个文盲也影响不了什么。

说起来,司马南这个人最近这几年是越来越放飞自我,不顾吃相了。

这个人早年还是反气功、反伪科学、反民科、反中医、反对妖魔化转基因技术出身的。

这几年为了恰饭,是完全放飞自我了,跟各种民科、伪史论者、阴谋论者厮混在了一起。

发布于 2024-04-17 19:03・IP 属地日本查看全文>>

知乎用户 - 64 个点赞 👍

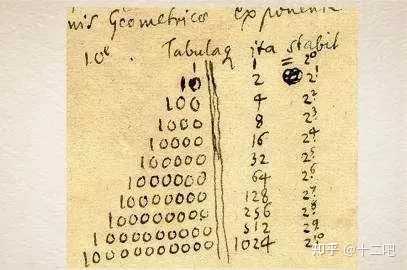

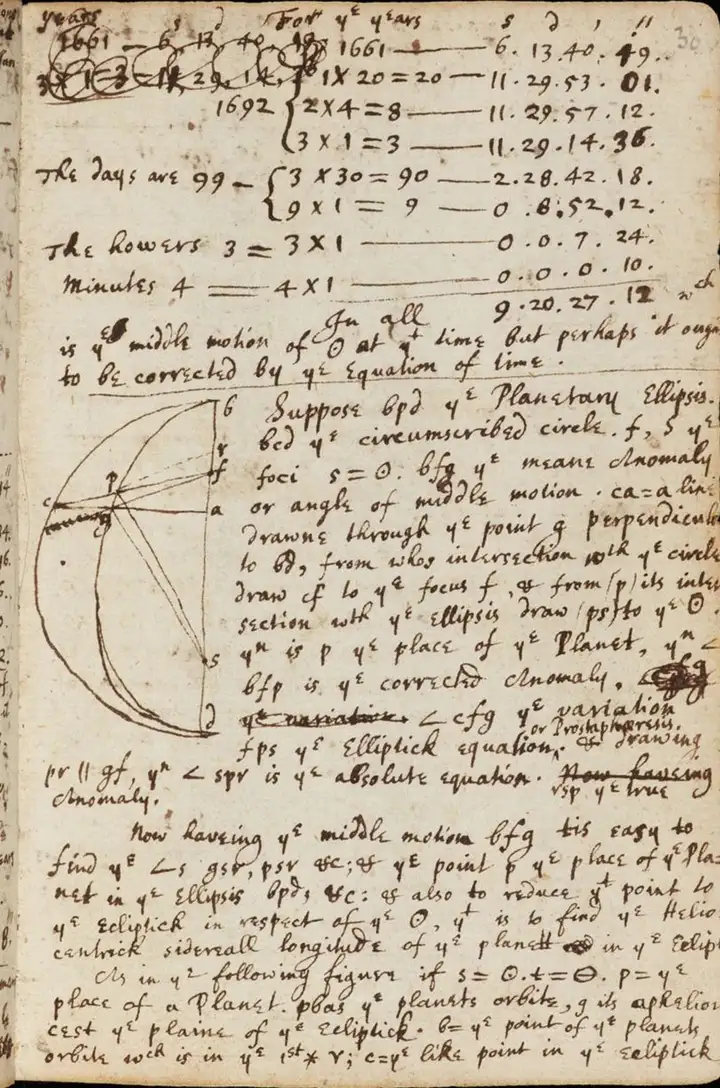

你说的对,在你的宇宙中是这样的。但是在我们这个宇宙中,微积分的奠基人(实际上是比牛顿贡献更大的奠基人)莱布尼茨出生于17世纪。这是他研究二进制留下的手稿,看见里面的这么多0了吗?

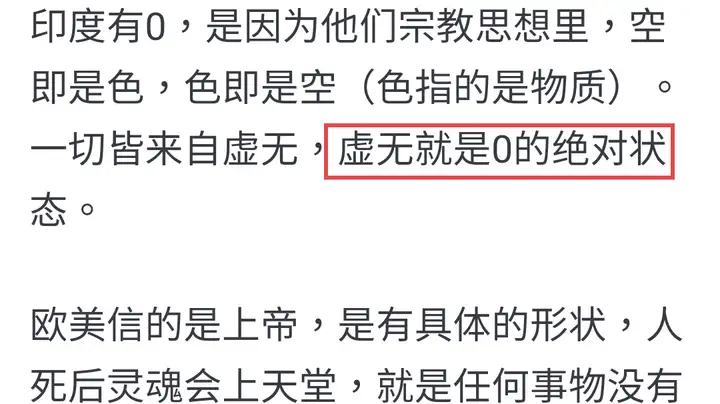

我们如今使用的0,1,2这些符号,叫“阿拉伯数字”,是斐波那契在12世纪的时候引进到欧洲的。但其实,是古印度人清晰地发明了零的概念和符号,并且被阿拉伯人通过商业和征服传播。尤其是0这个概念,因为印度哲学里非常强调“虚无”或者“空”,所以印度人很容易发明这个概念。

发布于 2024-04-16 16:16・IP 属地西班牙查看全文>>

十二吧 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

刘铁承莱 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

千金散尽还复来 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

年轻的神 - 786 个点赞 👍

查看全文>>

工地少年与砖 - 673 个点赞 👍

牛顿 1643-1727

莱布尼茨1646-1716

伯努利1667-1748

欧拉1707-1783

拉格朗日 1736-1813

我以前不相信知乎好多逆天问题是小学生提的,现在有点信了。但凡多上几年学,以上这些名字也应该熟了。

发布于 2024-06-11 05:42・IP 属地天津查看全文>>

凸凸 - 417 个点赞 👍

查看全文>>

细内习兴 - 352 个点赞 👍

查看全文>>

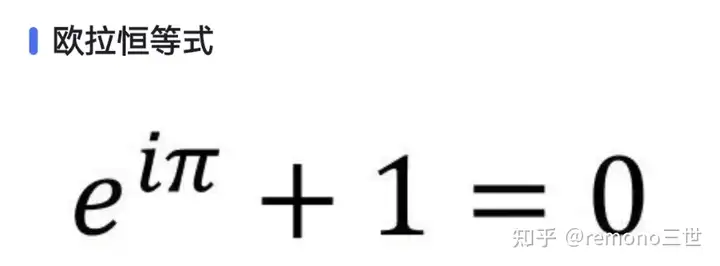

remono三世 - 194 个点赞 👍

查看全文>>

邵遥 - 143 个点赞 👍

查看全文>>

溃江方士 - 128 个点赞 👍

查看全文>>

Wilson-Edwards - 74 个点赞 👍

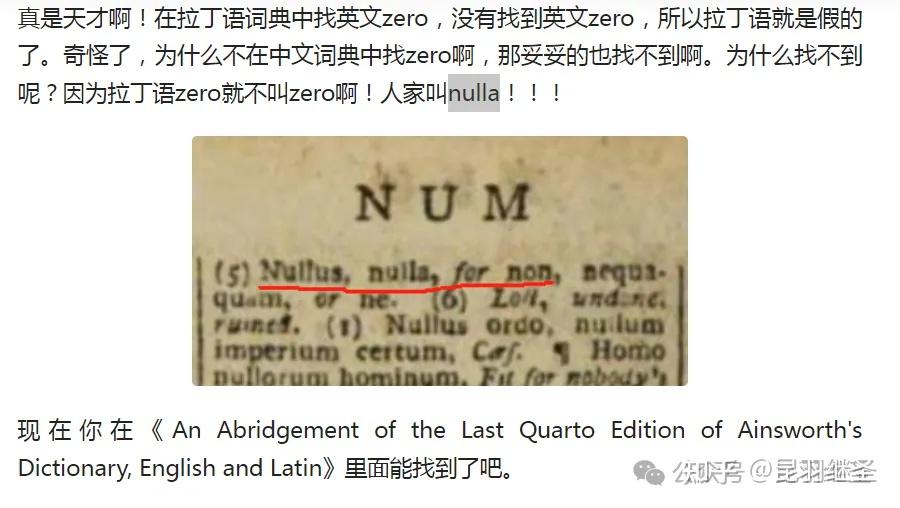

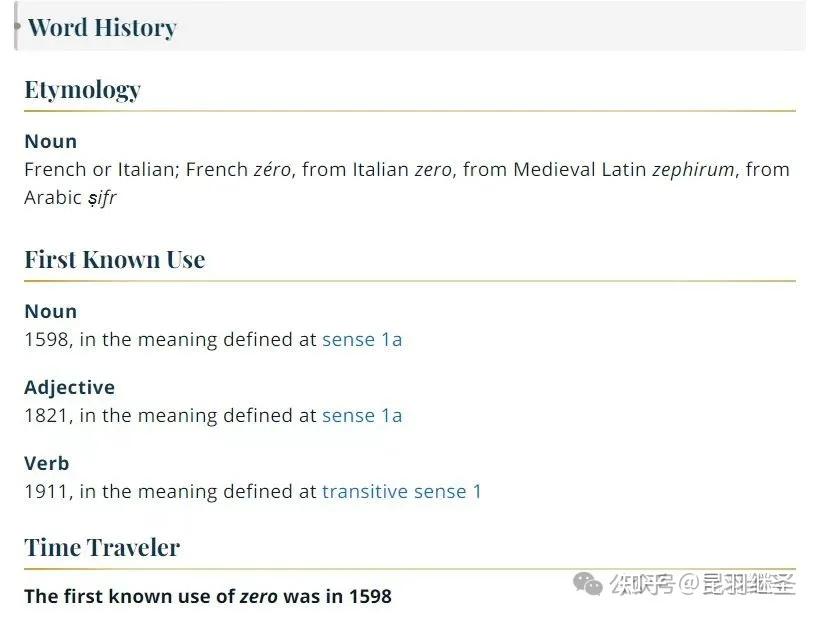

因为19世纪字典里没出现zero这个词,所以直到19世纪西方数学依然没有0的概念。

这个论证的抽象程度,好比“新华大字典里查不到厚入,所以至今中国人都只会女尚位”。

很符合伪史论者的智商。

发布于 2024-07-22 10:58・IP 属地浙江

发布于 2024-07-22 10:58・IP 属地浙江查看全文>>

仗剑寻医 - 72 个点赞 👍

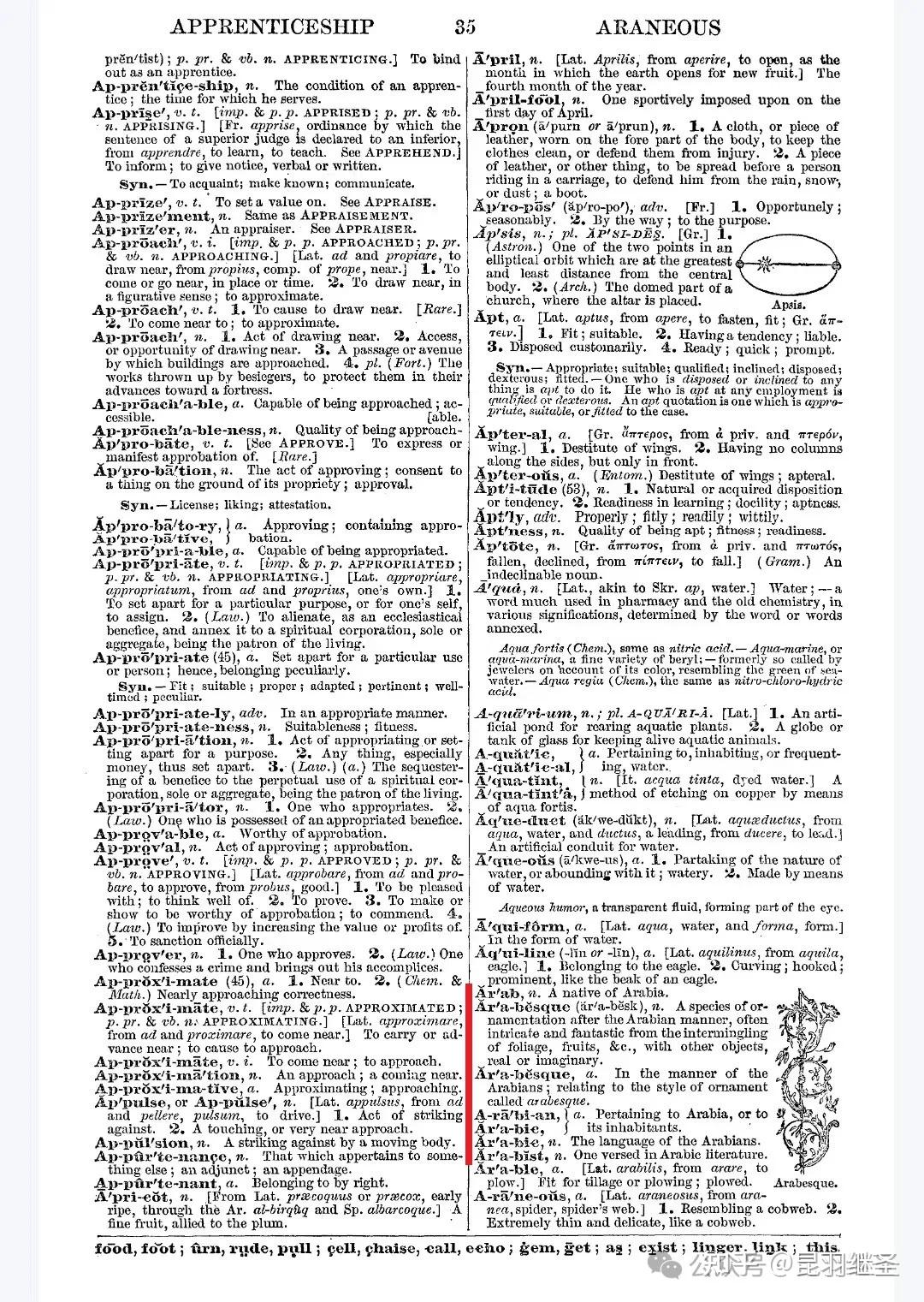

这个结论的依据就是“找了几本18世纪末到19世纪中期的英语字典发现前期字典里没有zero”

首先,单靠字典未收录就判断这个概念不存在是件很武断的事。

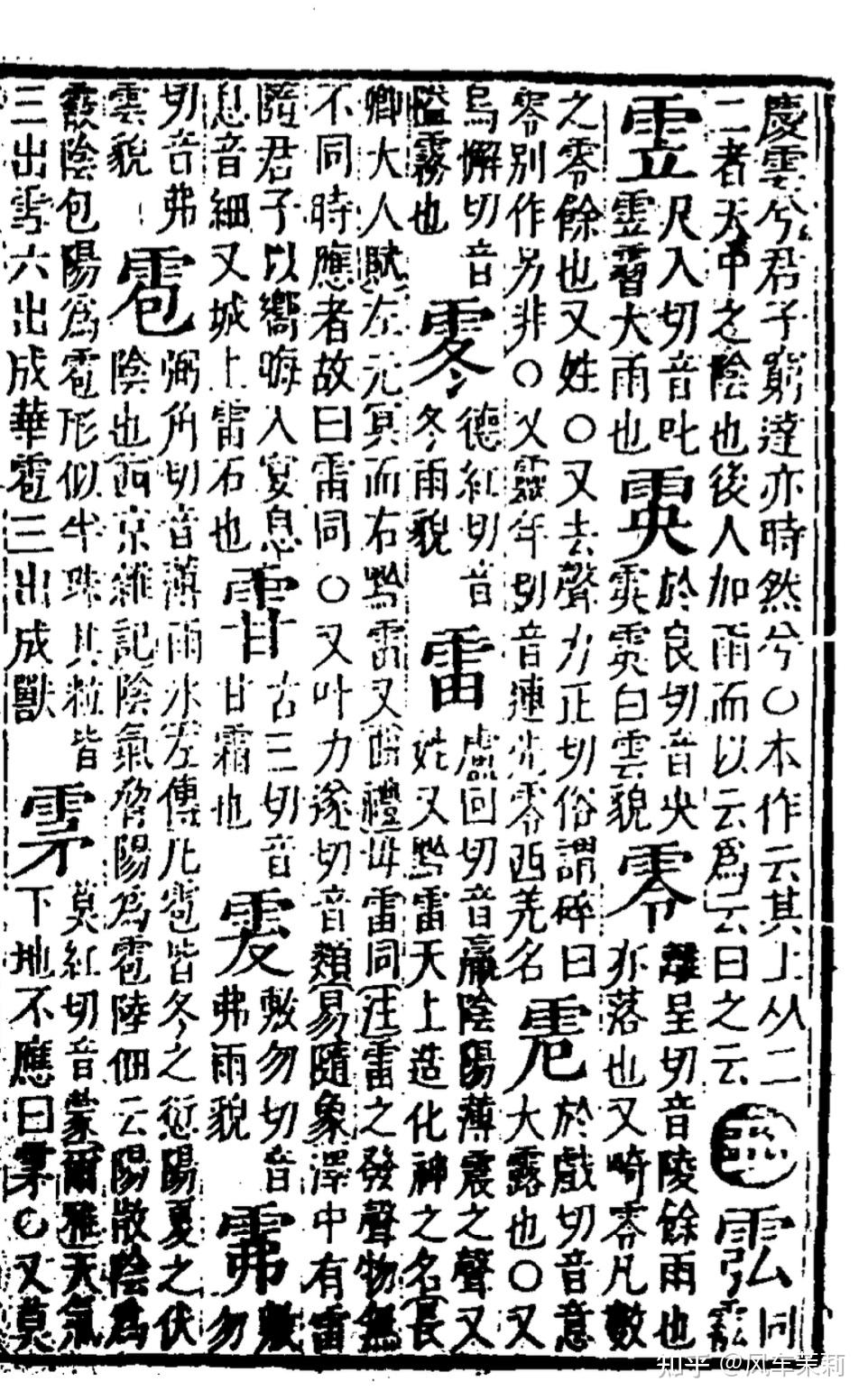

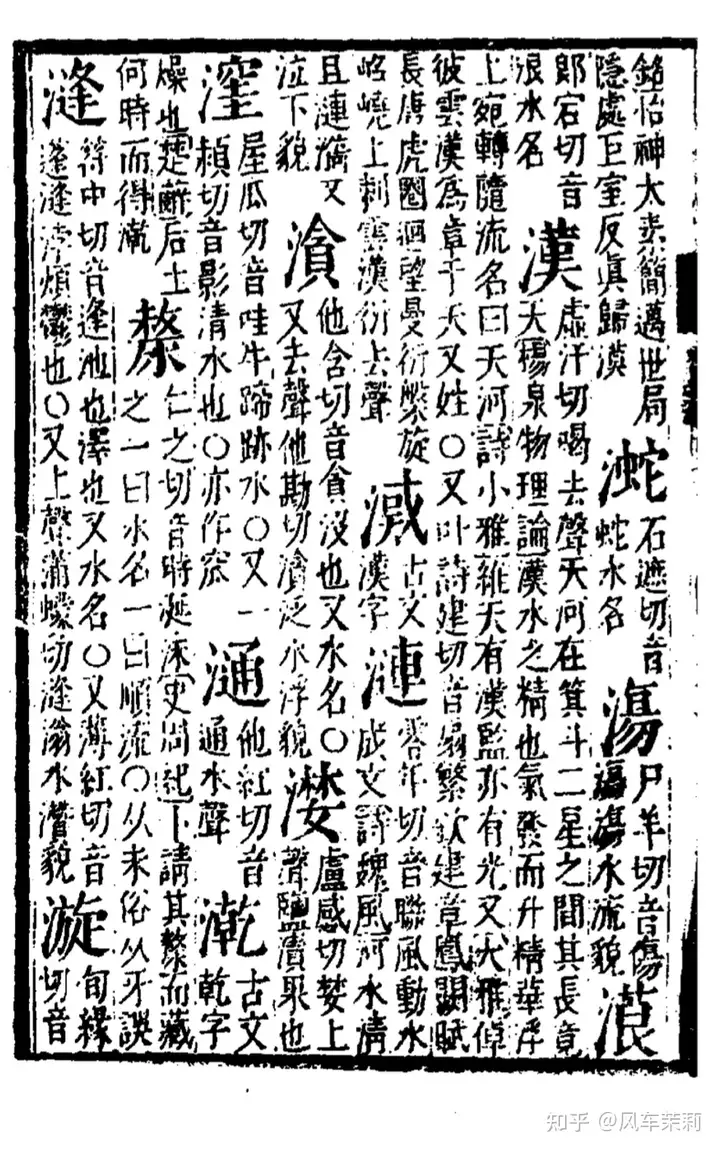

例如明代梅膺祚《字汇》的“汉”字里没有与汉人、汉朝汉族相关的释义:

18世纪的《康熙字典》也没有该义,不贴图了,在线词典都能搜。

能得出“明朝不存在汉人”“汉人是19世纪伪造出来的”这种结论吗?

而且《字汇》、《康熙字典》里也没有零=0的概念:

只有“畸零,凡数之零余也”,相当于《新华字典》里第三个释义:“整数以外的尾数”,和第五个“整数系统中一个重要的数,小于一切自然数,是介于正数和负数之间唯一的数,记作“0”。有时用来表示某种量的基准,如摄氏温度计上的冰点,记作“0℃”。”不一样。

所以哪来的底气拼字典的?

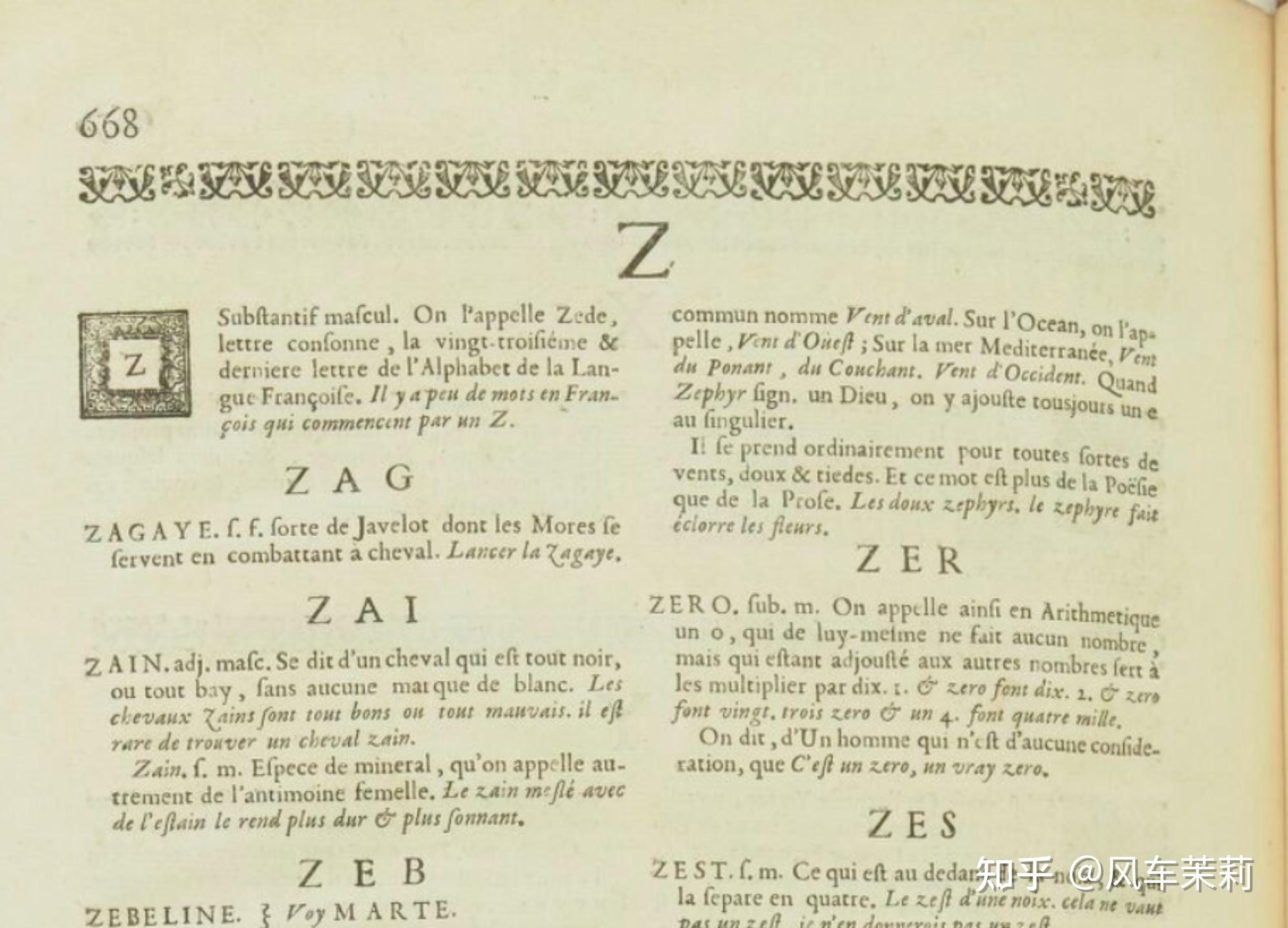

其次,即便真比字典,英国字典里没有zero,不代表别的语言没有。

这是法国1694年第一版《法兰西学院辞典》:

zero赫然在其中,0的意义也很明确,比“零没有0的概念”的《康熙字典》早吧?

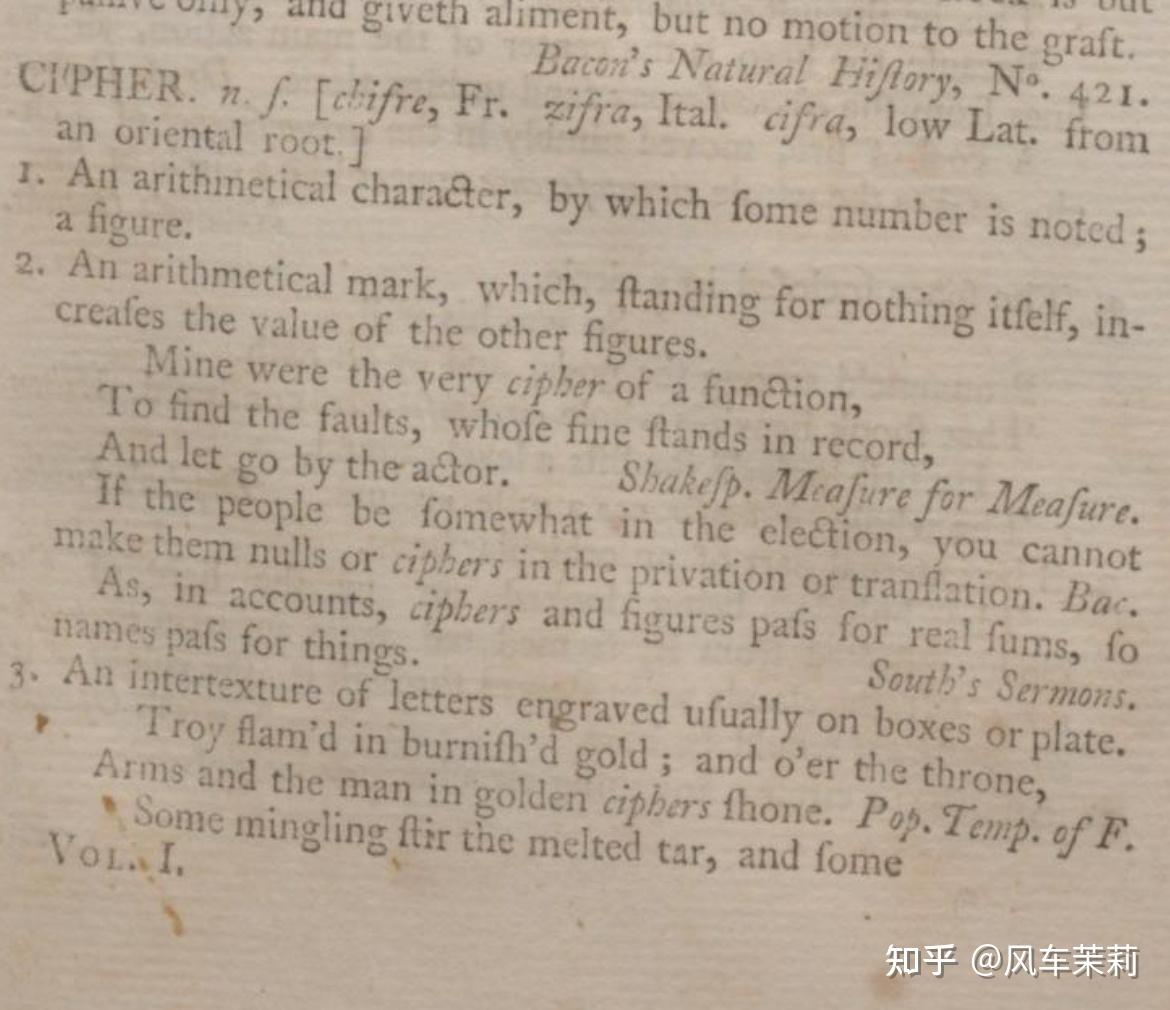

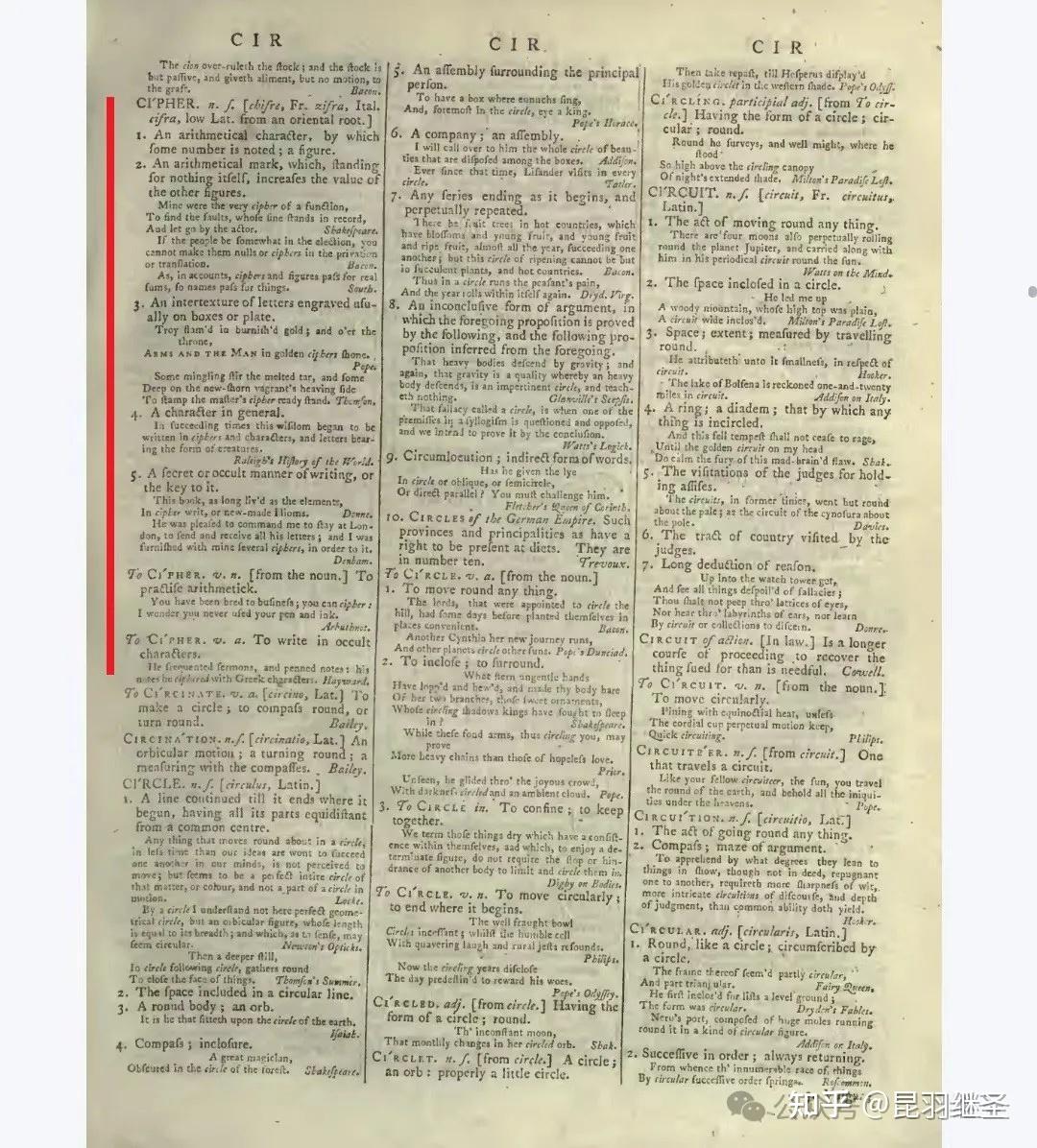

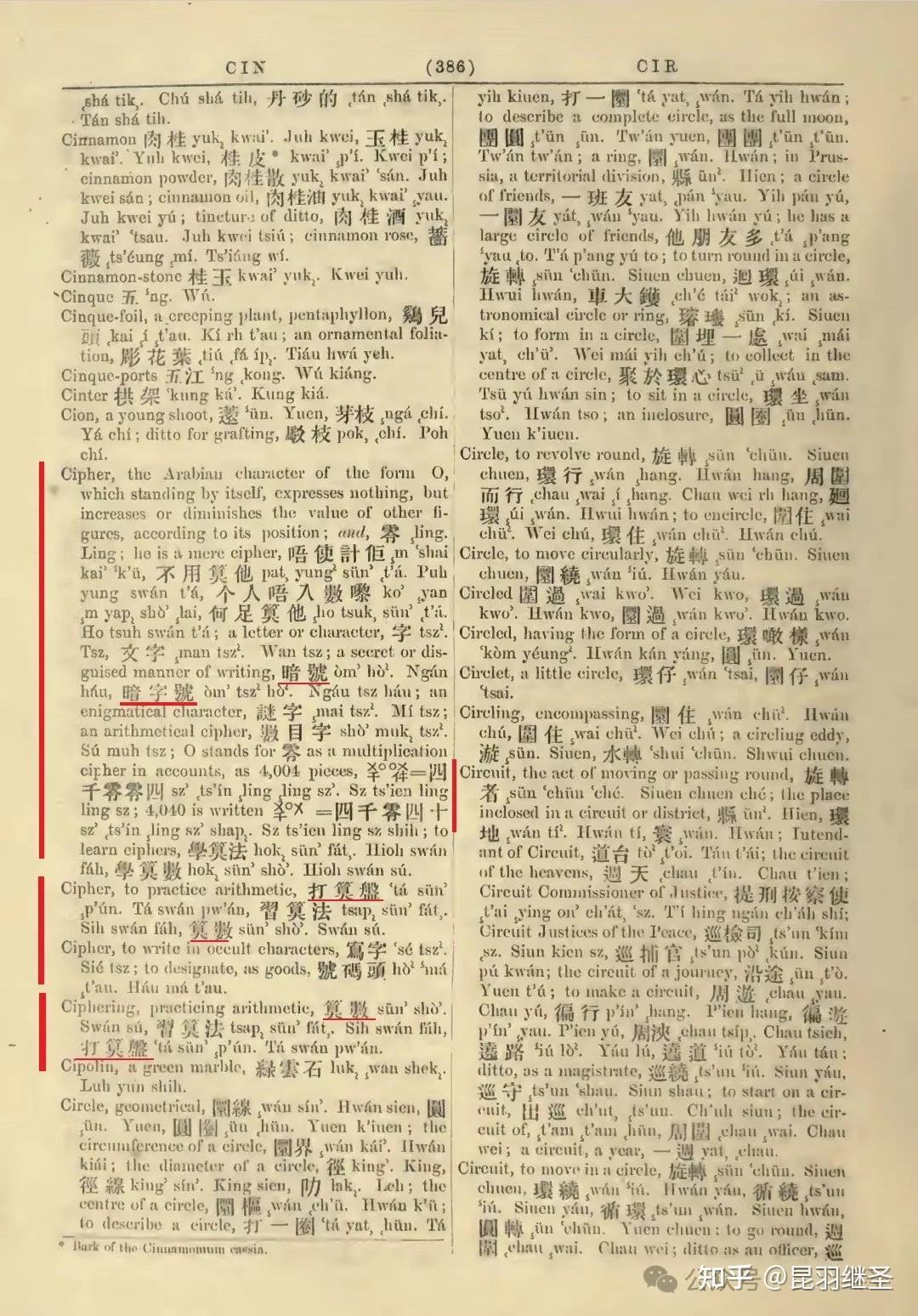

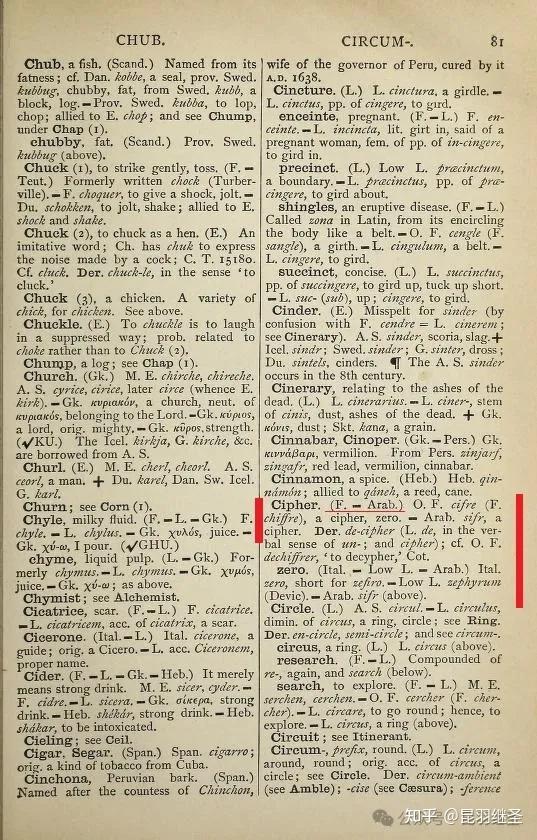

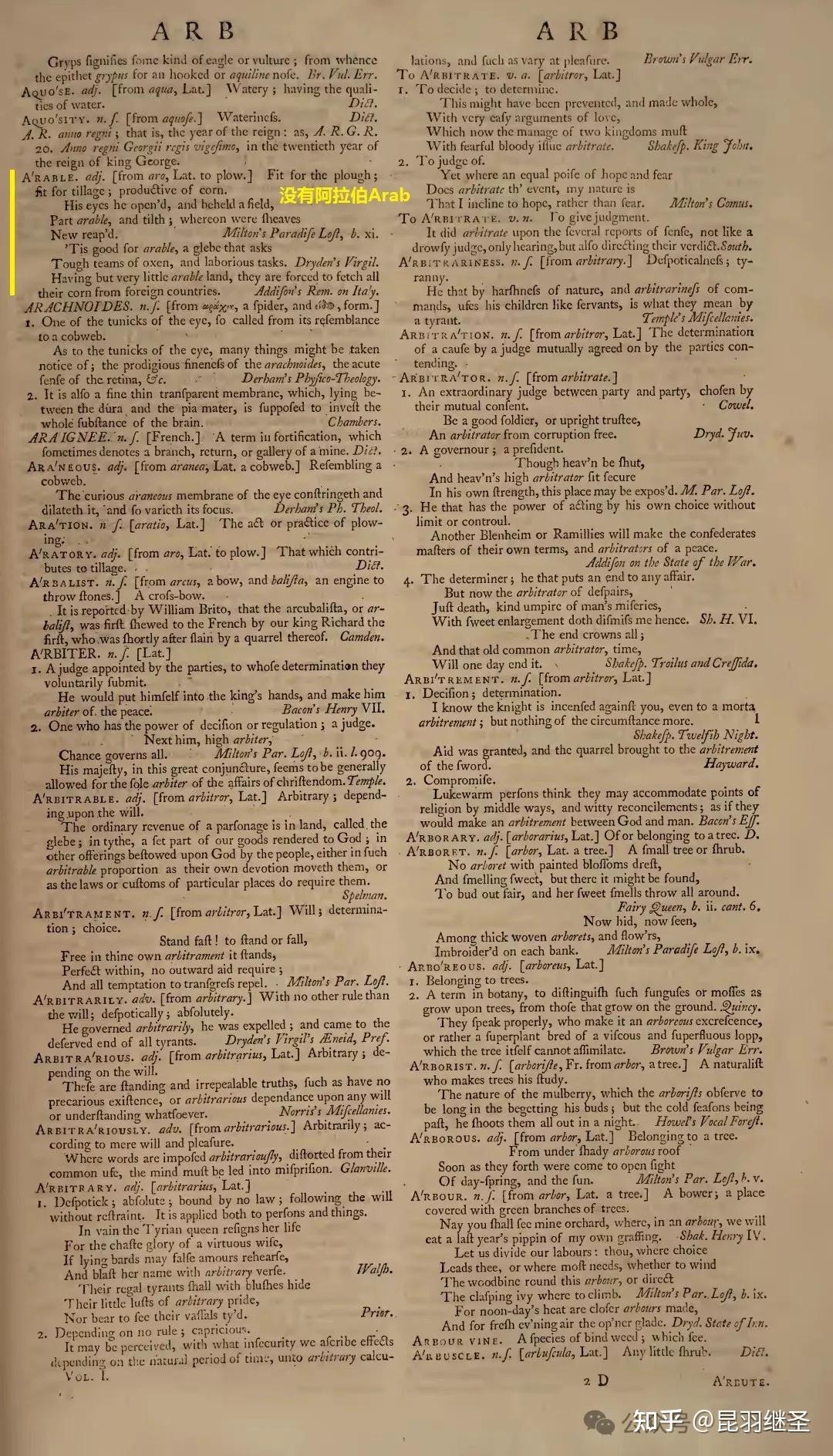

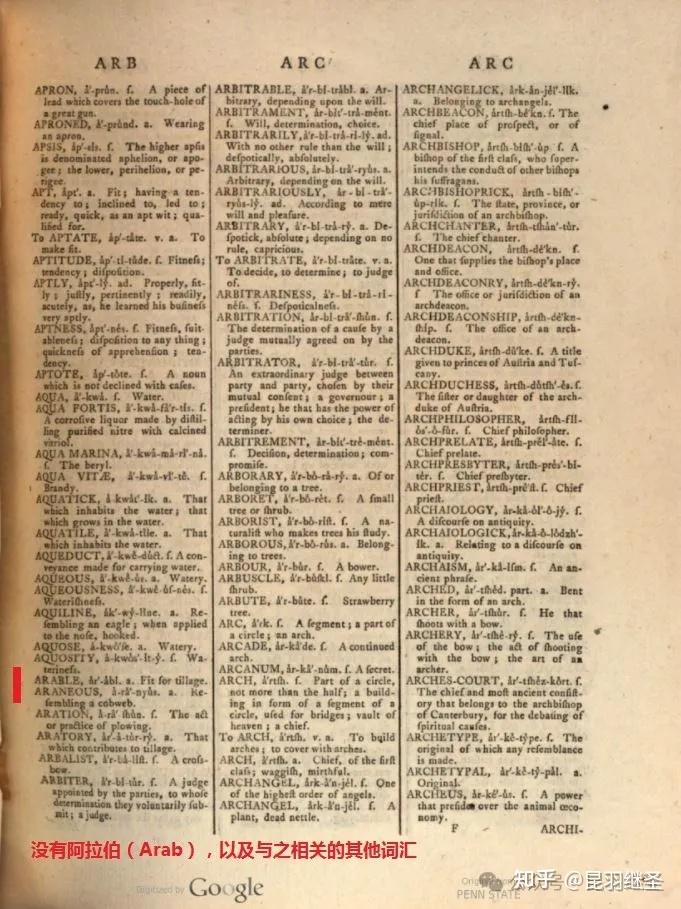

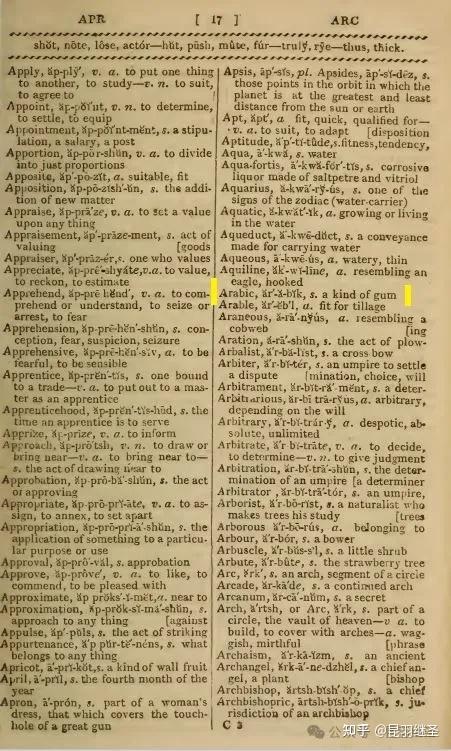

再次,哪怕把范围局限在英语字典,19世纪前也有cipher=0

见1755《约翰逊字典》:

发布于 2024-05-31 09:22・IP 属地福建查看全文>>

济车茉菜 - 64 个点赞 👍

查看全文>>

fffccc6668 - 35 个点赞 👍

查看全文>>

马农 - 8 个点赞 👍

最近,得益于傅老师和司马南老师的宣传,网上关于“零”的讨论多了起来。

零有多重要?

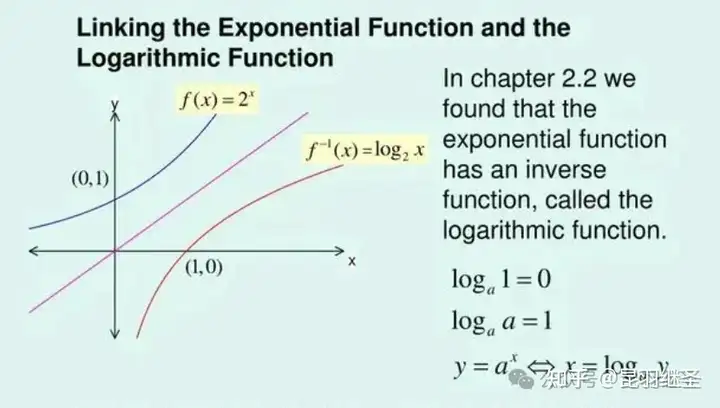

没有零,就无法定义负数,例如,将3与-3相加得到零,可以说-3是3的相反数。没有零,就没有正负数的相对概念,某些含零的坐标无法表示,某些对数运算无法进行,西史宣扬的笛卡尔坐标系就会坍塌,不复存在。

零扩展了对负数、分式、无穷级数和极限的理解,可以用零来定义分式的分子和分母(例如,分母不能为零,某个数不等于零),通过类似方式,还能定义无穷级数和极限的概念。通过零,可以研究乘法逆元、域论等抽象代数学中的重要概念。

没有零,有些复杂的数学运算就无法计算,包括某些代数运算、函数计算,乃至是微积分的计算。零为我们提供了一种有效地表示和处理数字的方法。在计算中,我们可以使用零来表示某个变量的初始值或未知的值。此外,零还在整数和实数运算中起着关键作用,它是加法和减法的中性元素,也是乘法中的吸收元素。

零是数论发展的基础。构建复数、虚数和数域等抽象数学结构,也离不开零。

……

如上所示,一个小小的零的问题,可以牵扯出一大堆数学基础问题,导致西方科学大神的形象土崩瓦解。

所以,精神跪族们完全无法接受这个事实,开始利用信息差拼命狡辩。

殊不知,笔者在此前的系列文章中早已将这个问题系统地梳理完毕(该系列已经有大约二十余万字,可以单独出书了),只是由于是多篇文章,有的人只看到了某一篇或其中一部分而已。为了让更多的人系统地认清这个问题,现将各篇文章中有关“零”的部分汇集起来,聊作增补,以正视听。

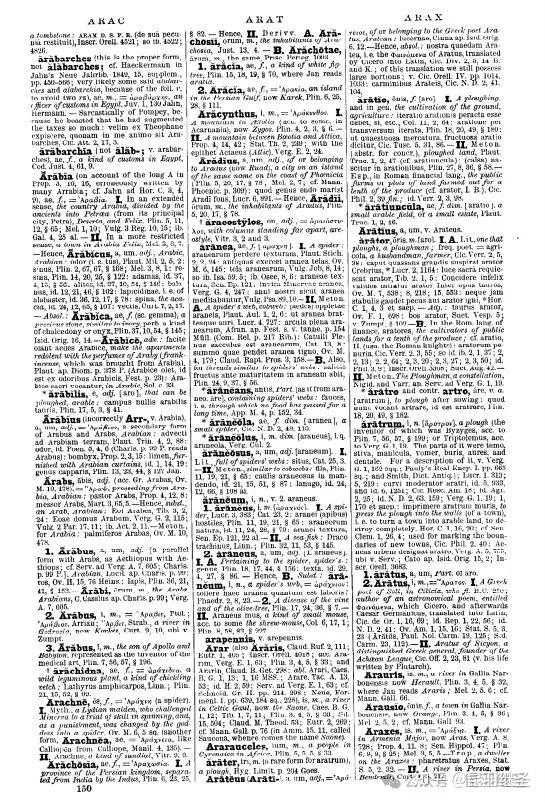

一、关于 Zero 的考证

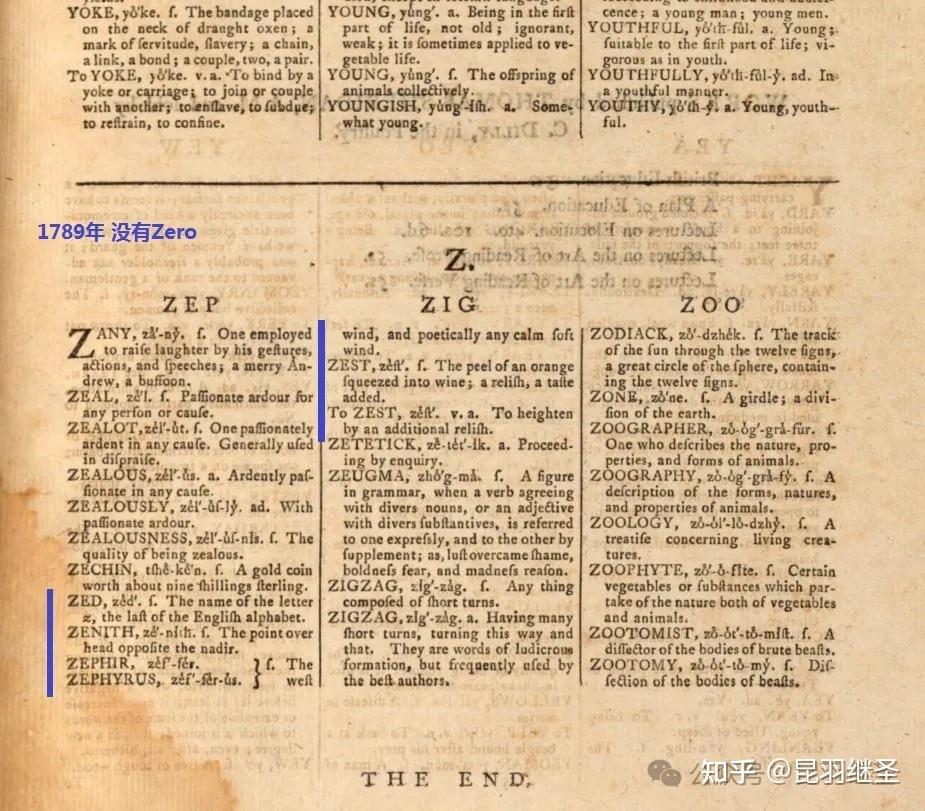

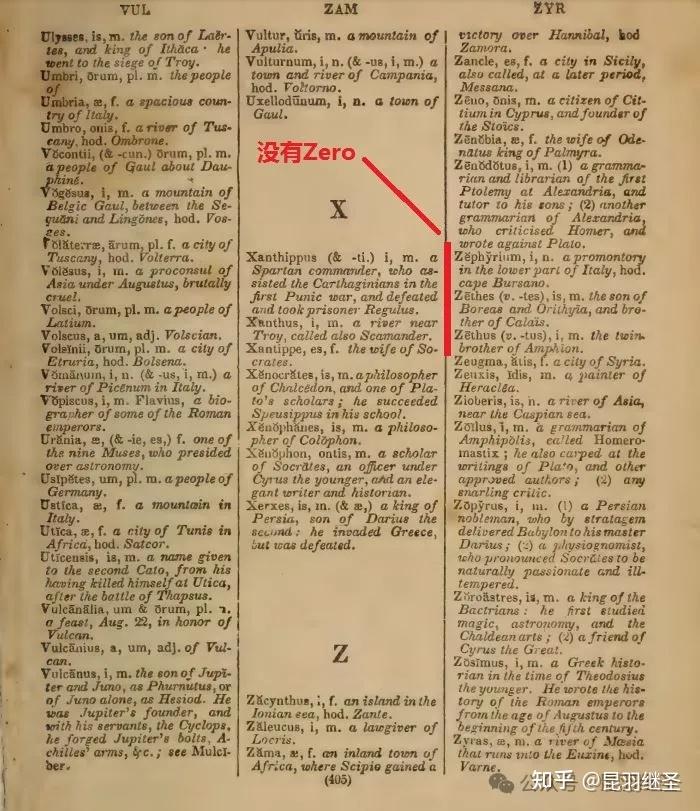

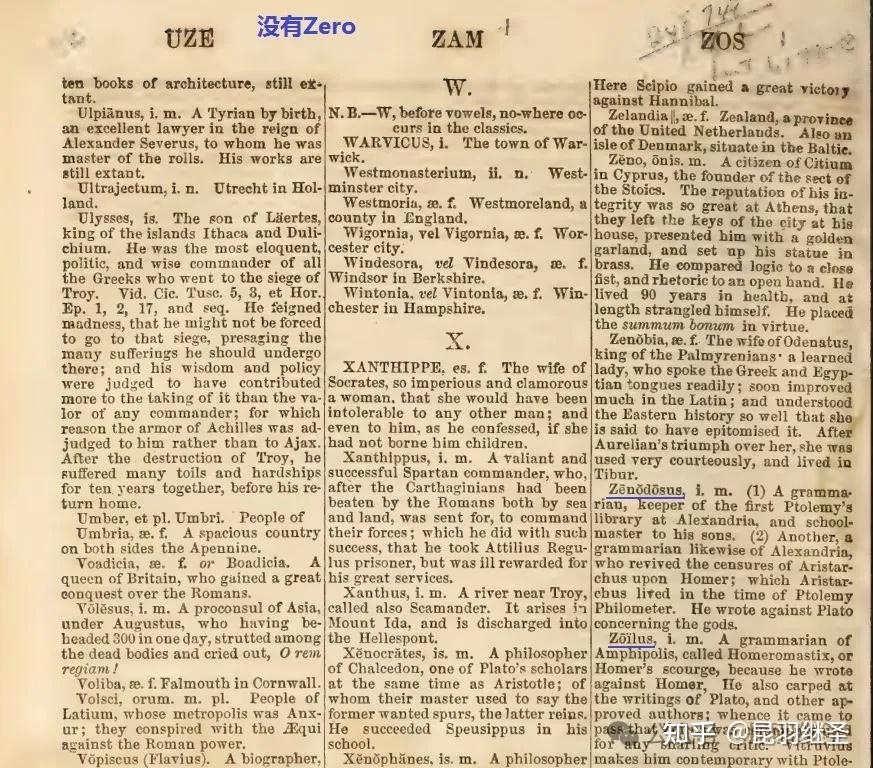

1)1789年托马斯·雪瑞登(Thomas Sheridan)的一本英语词典《A Complete Dictionary of the English Language》(第二版)关于字母Z部分,没有Zero一词。

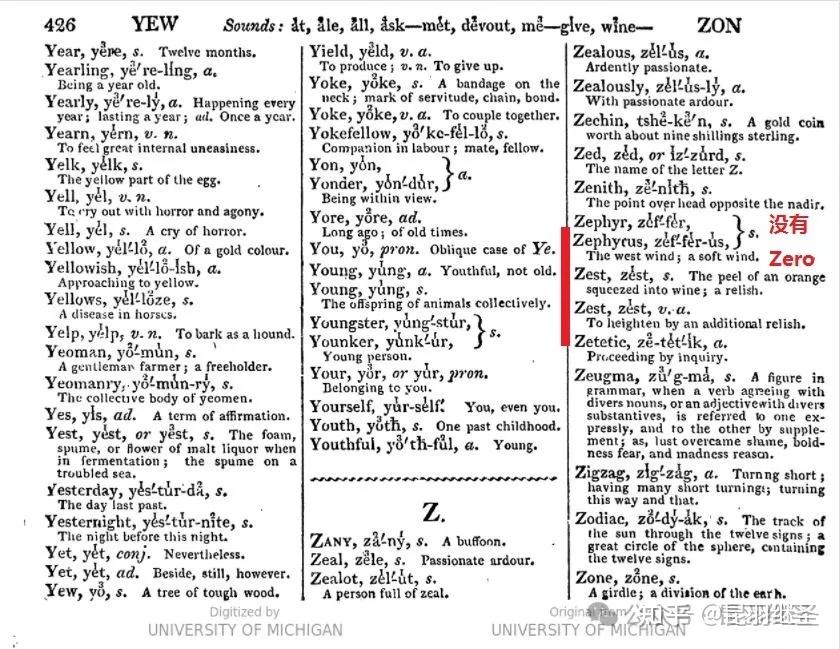

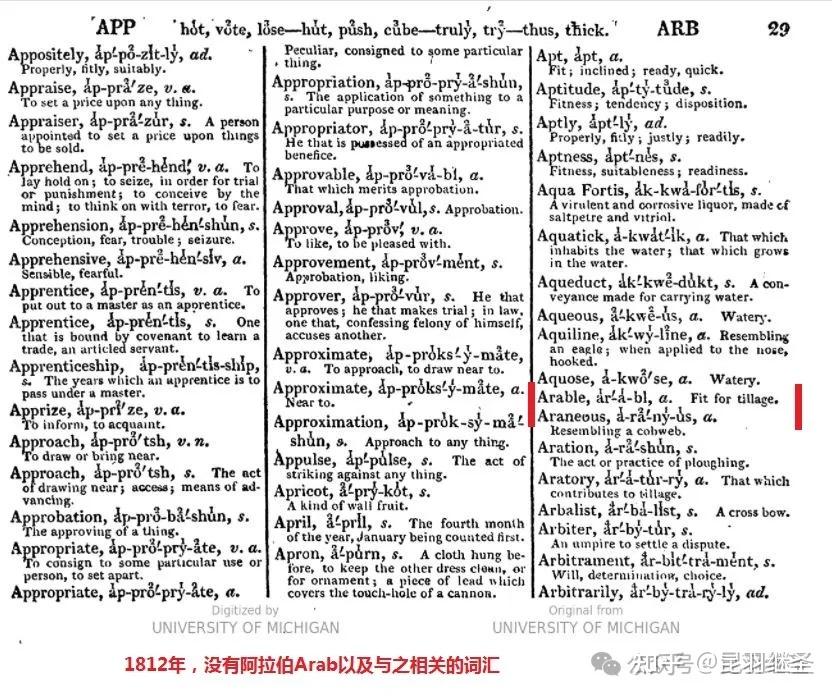

2)1812年斯蒂芬·琼斯《英语通用发音解释词典》(《A General Pronouncing and Explanatory Dictionary of the English Language》第426页中,没有Zero。

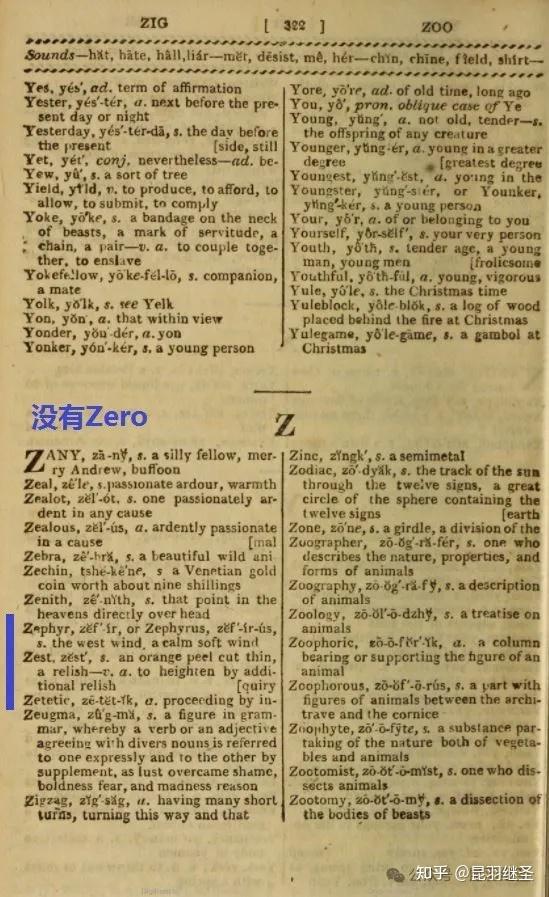

3)1816年威廉姆·恩菲尔德在伦敦出版的《通用发音词典》(《A General Pronoucing Dictionary)第322页,Zero一词尚未出现。

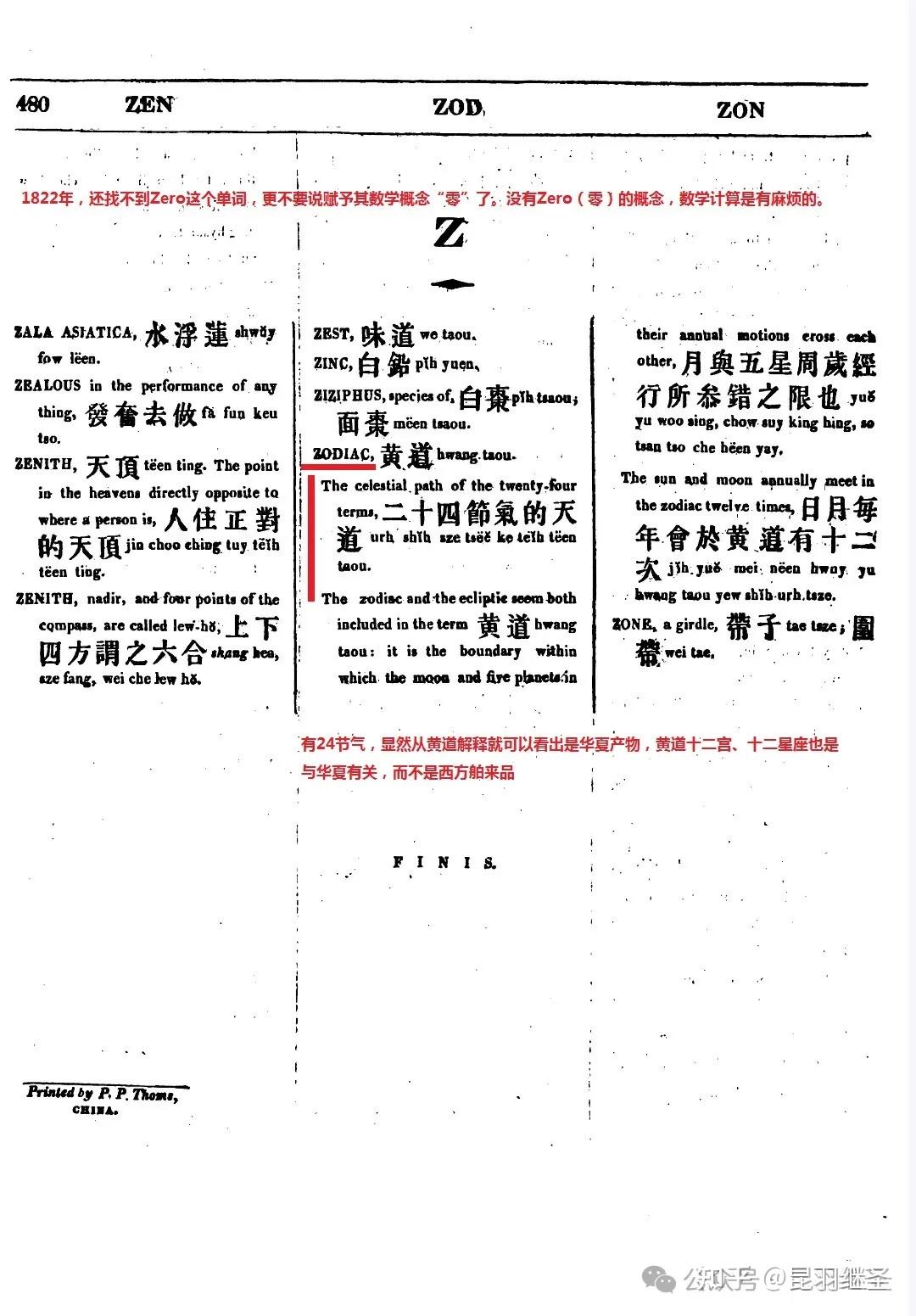

4)1822年马礼逊《华英字典》Z字部分(第480页)仅仅寥寥数个单词,还找不到Zero这个单词,更不要说赋予其数学概念“零”了。没有Zero(零)的概念,数学的基础计算都有大麻烦,更遑论发展高等数学了。

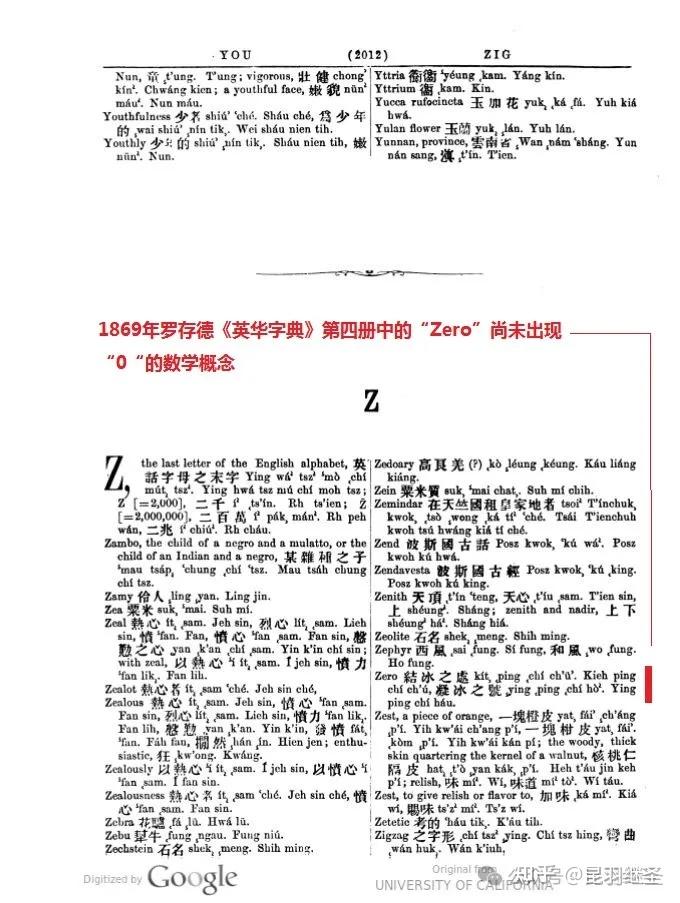

5)查阅1869年罗存德《英华字典》第四册第2012页可知,虽然1869年时已经出现了“Zero”这个单词,但其解释仅为“结冰之处”、“凝冰之号”,并没有“零”的数学解释。

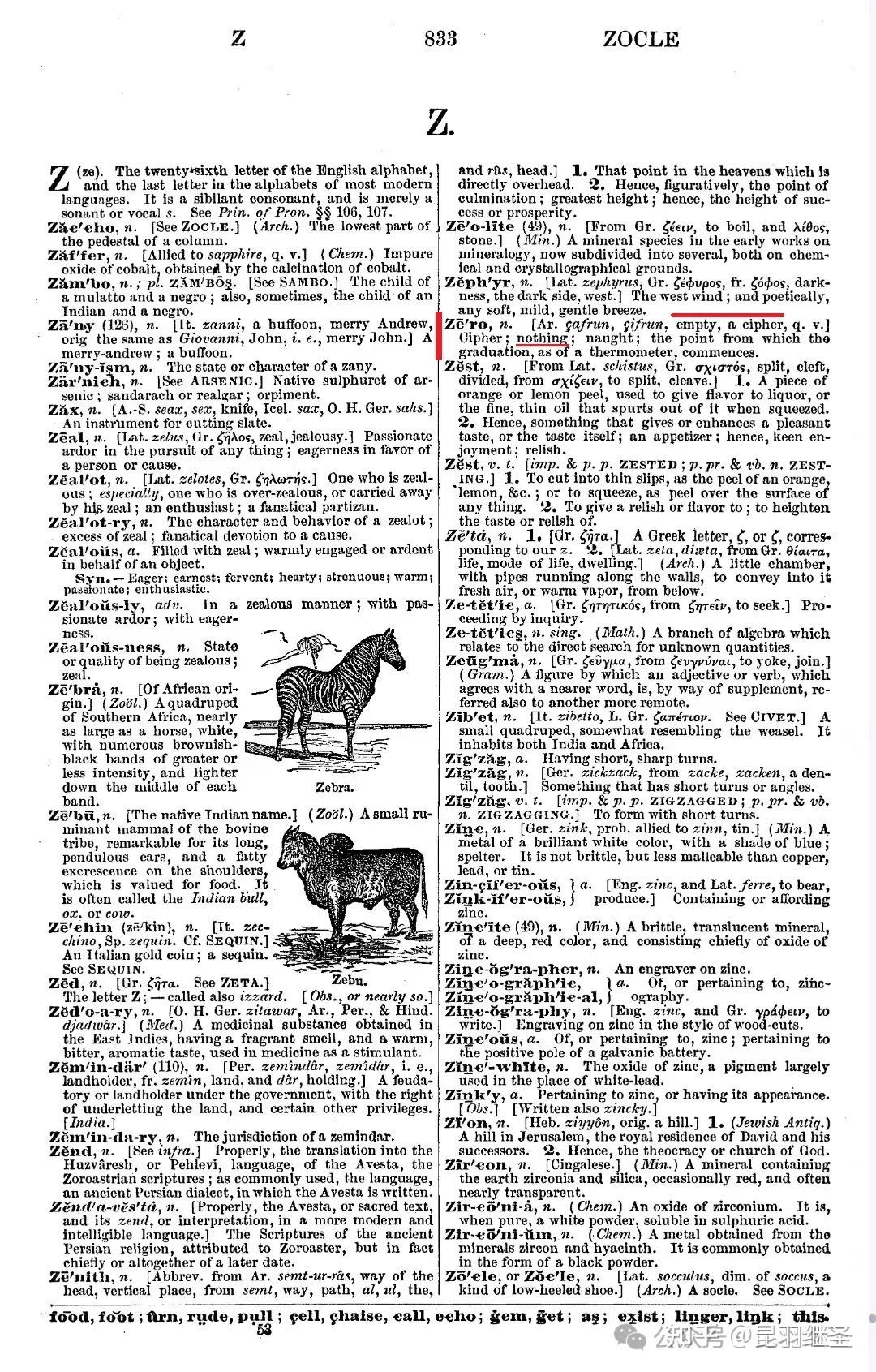

而且,需要特别指出的是,该字典中有没有注明 Zero 这个单词来源于“阿拉伯”或与阿拉伯存在一丝联系? 显然没有。6)在1872年诺亚韦伯斯特公司出版的英语字典《A dictionary of the English Language》第833页中,对于“Zero”的解释中才第一次出现了“没有(Empty)”、“密码(cipher)”、“零(nothing)”等解释。仔细看看,当 Zero 在1872年出现“零”的解释时,有没有标注它来源于阿拉伯?

有人宣称,【Ar.】是阿拉伯(Arab)的缩写。

我们权当这个说法是对的,先记清楚【Ar.】后跟着的两个单词“cafrun”、“cifrun”,后面会作比较。

7)日本人井上哲次郎(1855-1944年)增订的罗存德字典(明治三十二年,即1899年)再次印刷的版本第1210页中,“Zero”的有关解释虽然在1869年罗存德的基础上增加了一个“极冷点”,但忙中出错,忘记把“零”的解释加进去了,造成了遗漏。

二、关于 Cipher 的考证

如前所述,在1872年诺亚韦伯斯特公司出版的英语字典《A dictionary of the English Language》第833页中,对于“Zero”的解释中才第一次出现了“没有(Empty)”、“密码(cipher)”、“零(nothing)”等解释。

关于“Cipher”一词的演变,有必要做一番考证和说明。

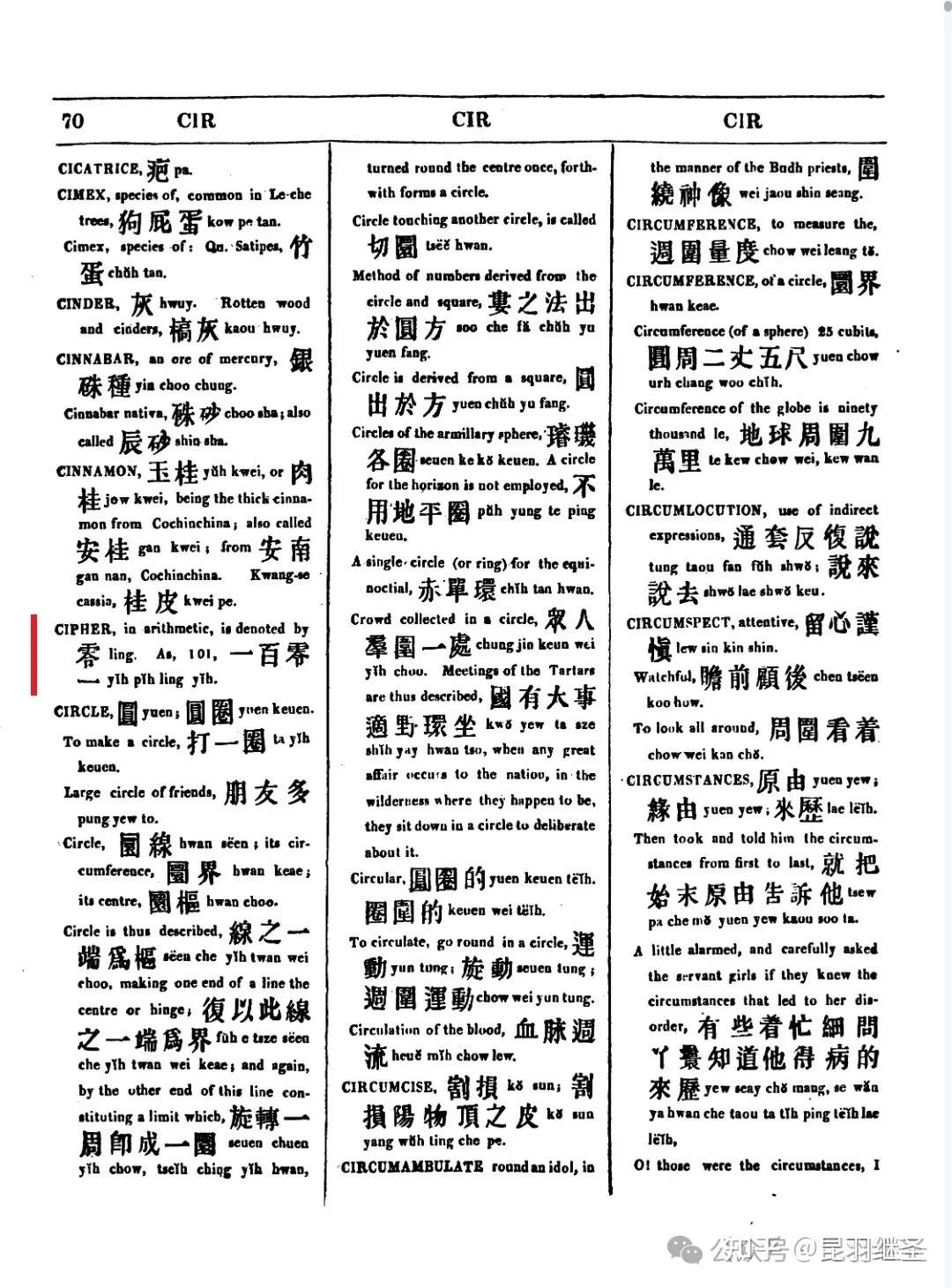

在1822年马礼逊《华英字典》第70页,的确有Cipher这个单词,且标注为“零”,且举了“一百零一”的例子。那么,这个Cipher的“零”的概念,究竟是来自于西方,还是源自于华夏呢?

笔者注意到,在该页中,对Cipher的英文解释为“in arithmetic,is denoted by 零”,大意便是“在算术中,由零来表示”。注意,不是西方所称之数学(Math),而是算术。那这个算术,是否与华夏有关呢?

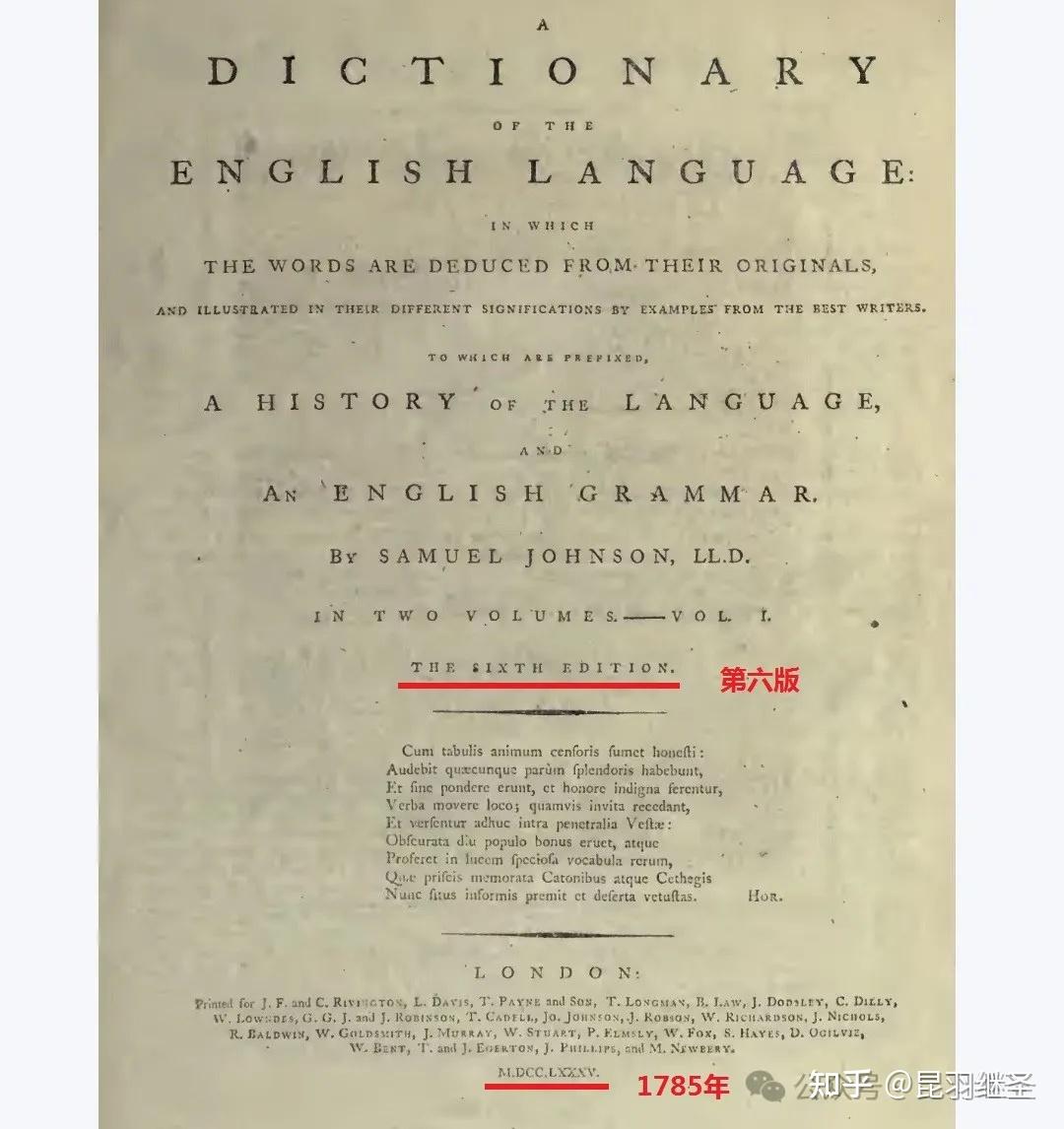

有人可能会说,这样解释不对,Cipher这个单词肯定来自于西方,证据便是1785年的《约翰逊字典》(第六版)中有Cipher一词,而且解释为“一个算术中的符号、数字,表示没有”等五个含义。看字面意思,似乎并没有什么问题。

可是,这里却有两个疑点:

其一,Cipher在1785年既然有了五个解释,那为什么仅仅过了37年,与1822年的马礼逊《华英字典》,就只剩下了一个含义?为什么要删除其余四个解释?

其二,这删除的四个解释,为什么至今仍在使用?例如,第五个解释为“暗号(密码)”(a secret or occult manner of writing, or the key to it),在1822年马礼逊《华英字典》中并不存在。如果1785年就有“暗号(密码)”的解释,为什么翻译成中文时,却没有这个解释?

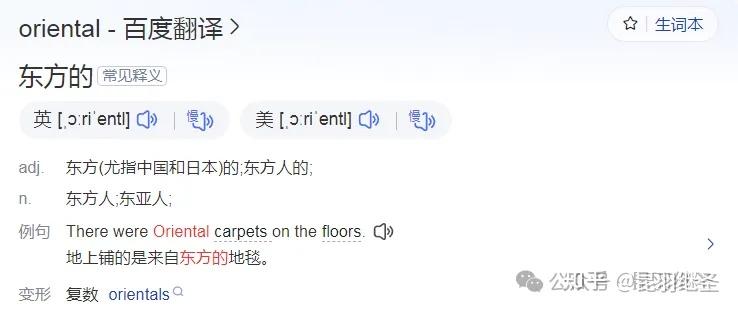

此外,值得一提的是,1785年的这本第六版的《约翰逊词典》,在对Cipher进行解释时,虽然注明其来源于拉丁语,但却十分清晰地说明它起源于东方(from an oriental root)。

注意,这里标注的是“Oriental”(东方的),而不是“阿拉伯”。Oriental在语境中,主要是指中国和日本。众所周知,日本文化又源自华夏。

所以,如果把两本字典的解释放在一起比较,就会发现Cipher与两个关键词高度相关,一个是“算术”,一个是“东方的”。东方的算术,这不就是华夏的算术么?

由是,通过抽丝剥茧般的分析,可以大体确定Cipher有关“零”的解释与华夏有关。

接下来,让我们来梳理一下华夏有关“零”的历史。

元始4世纪以前,中国已开始用空位表示零,中国的算盘便是这样表示的。

这是公认的华夏发明,所以不用怀疑。

在华夏的筹算中,最早的算筹“一数一筹”都是直的小细棒、没有算筹就等于零,所以算筹在布筹时空档就代表零,零,无也。华夏早就使用了十进制,早就有了正负数,也有了零的概念。比如10,9+1进位十位上写1,单位上就是零,只是这个零不写出来而已。

元始前100年,在中国的筹算中,已经用方框□表示空位(汉字的〇是从□演变而来,详见沈以谈《简明数学词典》,北京理工大学出版社,2003年版,第192页,该信息由李岳伍老师提供)。

宋代蔡沈《律率新书》中用方格表示空缺。

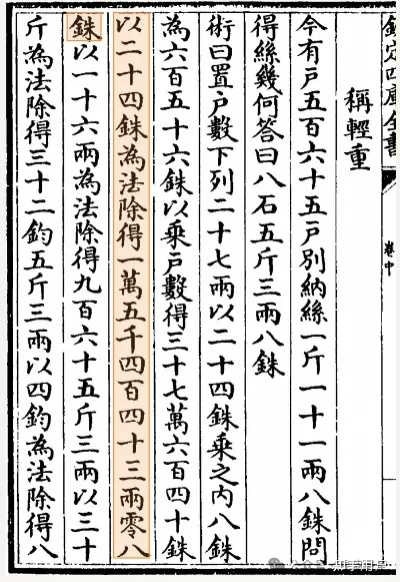

[南北朝 北周] 甄鸾 注《夏侯阳算经》(四库全书本,第12-13页)卷中“称轻重”记载:

“以二十四铢为法,除得一万五千四百四十三两零八铢。”

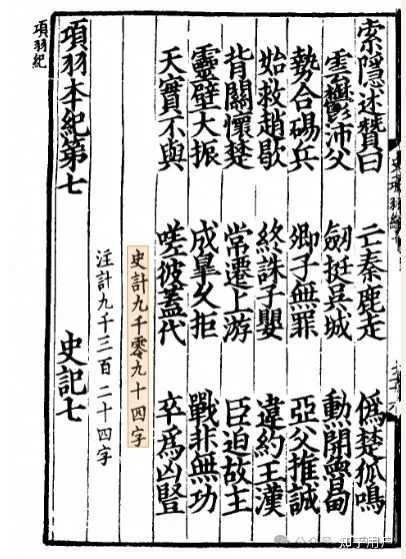

[西汉] 司马迁 撰 · [宋] 裴骃 集解 · [唐] 司马贞 索隐 · [唐] 张守节 正义《史记》(百衲本,第36页)项羽本纪第七史记七有云:

“史计九千零九十四字。”

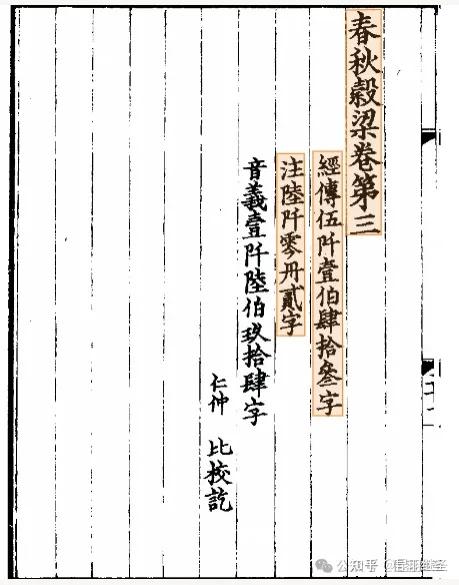

[东晋] 范宁 集解 · [唐] 陆德明 音义《春秋榖(gǔ)梁传》(四部丛刊景宋本,第21页)庄公第三记载了“零”:

“春秋榖梁卷第三,经传伍阡壹伯肆拾叁字,注陆阡零丹贰字。”

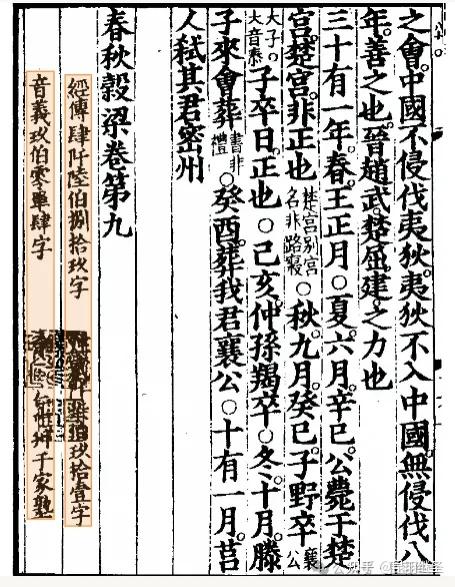

又“襄公第九”(四部丛刊景宋本,第16页):

“经传:肆阡陆伯捌拾玖字……音义:玖伯零单肆字……”

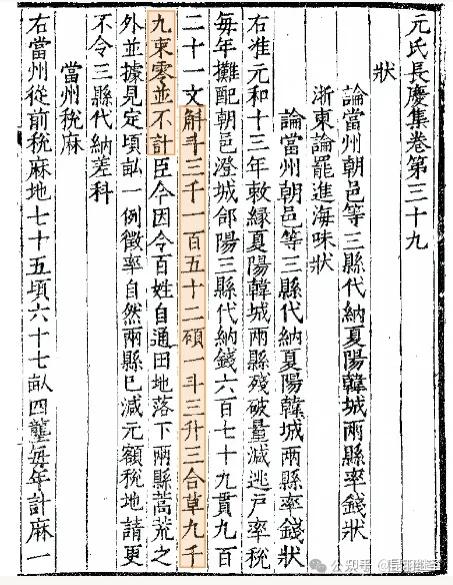

[唐] 元稹 撰 · [清] 张元济 校《元氏长庆集》(四部丛刊景明嘉靖本,第1页)卷第三十九对“零”的使用非常清晰,“零并不计”:

“斛斗三千一百五十二硕一斗三升三合,草九千九束,零并不计。”

北宋邵雍《皇极经世书今说》第七章,第三节记载:

“乾为一。乾之五爻,分而为大有,以当三百六十之数也。乾之四爻,分而为小畜,以当十二万九千六百之数也。乾之三爻,分而为履,以当一百六十七亿九千六百一十六万之数。

乾之二爻,分而为同人,以当二万八千二百一十六兆零九百九十万七千四百五十六亿之数也。

乾之初爻,分而为姤,以当七稊九千五百八十六万六千一百一十垓零九千九百四十六万四千零八京八千四百三十九万一千九百三十六兆之数也……”

金朝《大明历》中有“四百〇三”,“三百〇九”等数字。

宋、元数学著作中多有细草计算详细过程描述。细草中的数字是借用筹算数字加一个〇。

〇大有来历,出自道家,以一空圆表示虚无,所以在数学中使用这个符号自然而然,水到渠成,一点都不觉得突兀。

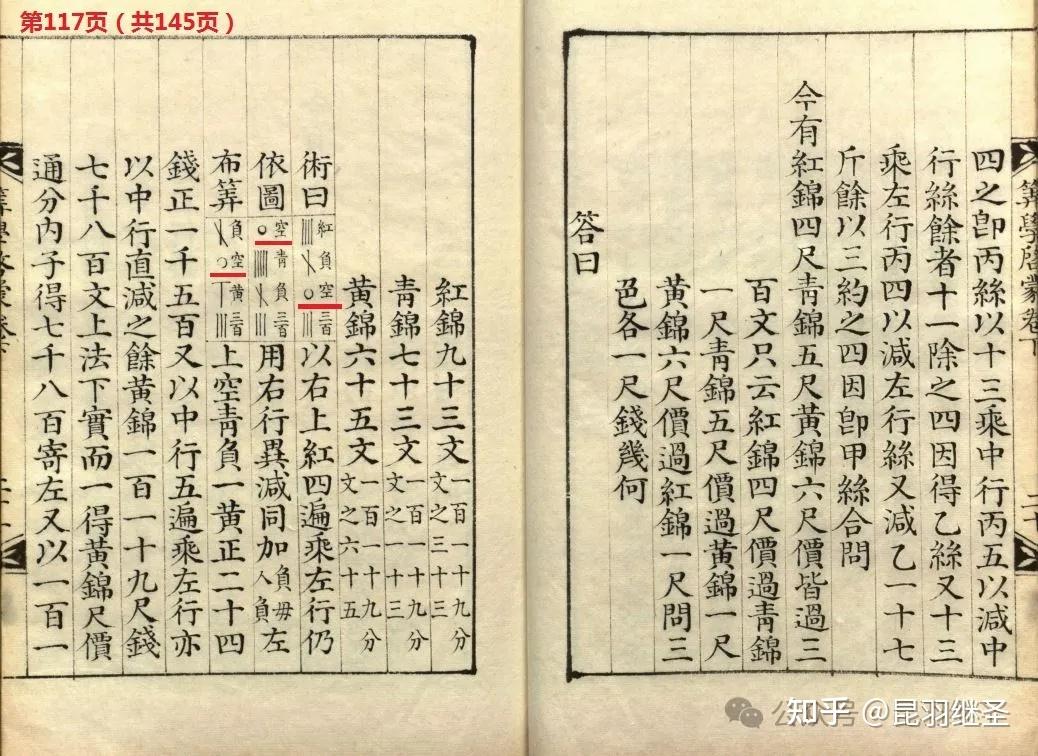

元代朱世杰所撰《新编算学启蒙》(清道光时期金正喜影写朝鲜刻本,三卷)第117页中的“空格”便是用“〇”来表示的。

“盖十二律黄钟为始,应钟为终,终而复始,循环无端……是故各律皆以黄钟正数十寸乘之,为实,皆应钟倍数十寸〇五分九厘四毫六丝三忽〇九纤四三五九二九五二六四五六一八二五为法,除之,即得其次律也,安有往而不返之理哉。”

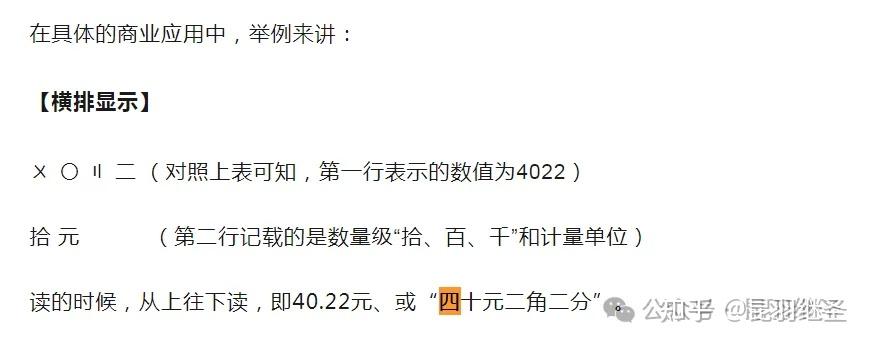

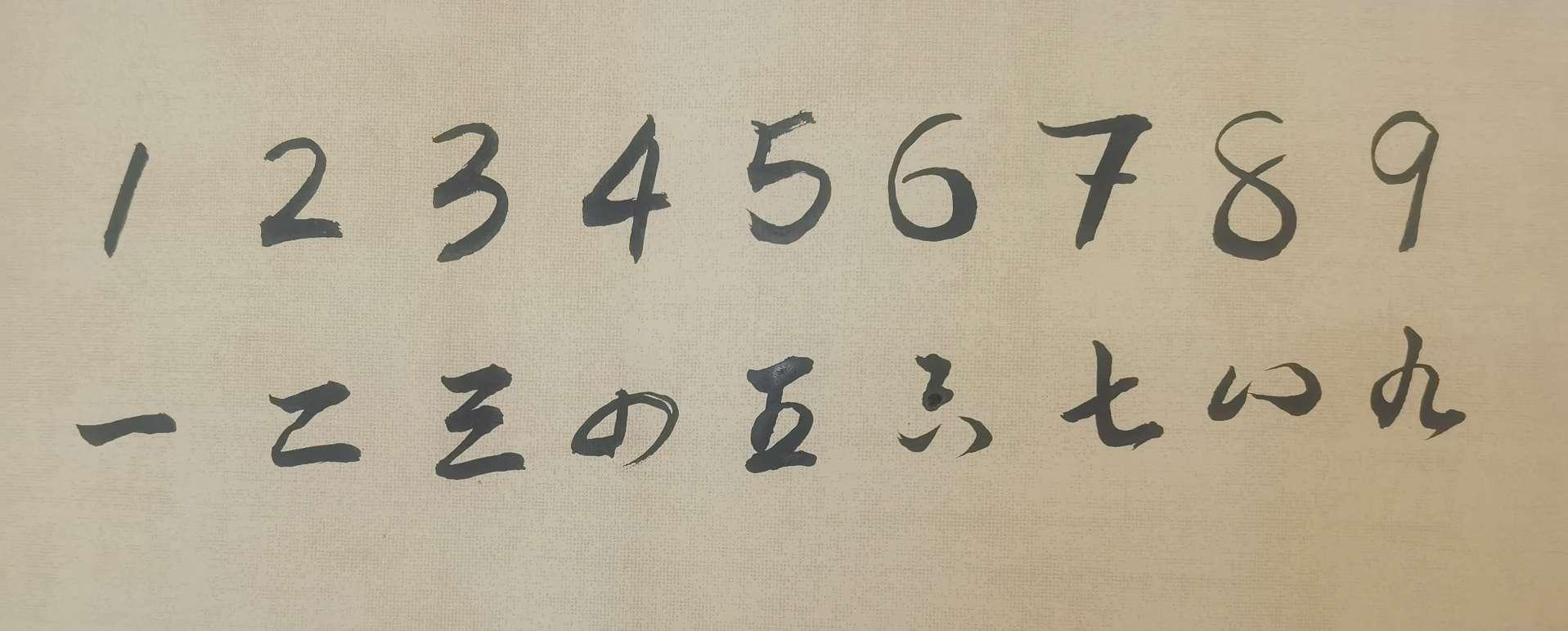

正因为如此,苏州码子中便出现了〇的表示方法,而“X”在苏州码子中代表数字“四”。苏州码子脱胎于算筹,也是一种进十进位制计数系统。

“四”用“〤”来表示起源很早,战国晚期燕国铸造的“一化”,正面就是苏州码子“四(〤)”。

明代著名算学大家程大位在《算法统宗》介绍了苏州码子,将其称之为“暗马式”和“暗子马数”。

苏州码子九个字符的写法,还有一套写法暗码:

旦底(一),月心(二),顺边(三),横目(四),扭丑(五), 交头(六),皂脚(七),其尾(八),丸壳(九)。

它们的写法如同算珠,可以配合算盘使用。

在了解这段历史后,我们可以来看看1866年德国传教士罗存德编撰的《英华字典》了。

在这本字典第386页,1822年马礼逊《英华字典》中有关Cipher一词没有的解释“暗号(密码)”再次出现了。而且,可以清晰地看到 “XOOX” = “四千零零四” 等表述。除此之外,尽管罗存德故意将Cipher的来源从“东方的(Oriental)”修改为“阿拉伯(Arabian)”,但是其后的解释却白纸黑字地证明了此举的可笑,——因为在Cipher的解释中,不仅有苏州码子的表示方式,还有“打算盘”、“算数”等带有浓厚华夏色彩的含义。

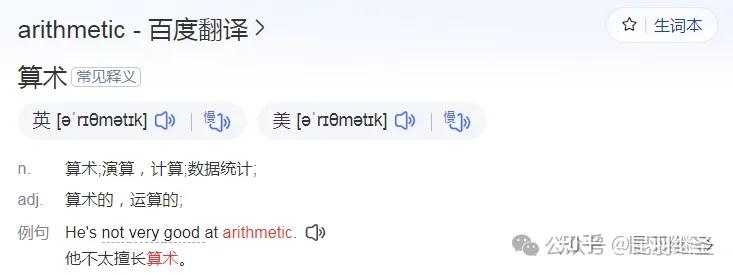

若是再仔细瞅瞅,还会进一步发现“打算盘”、“算数”的英文翻译便是“to practice arithmetic”!原来,arithmetic 不仅仅具有“算术”的含义,还有“算盘”的含义!

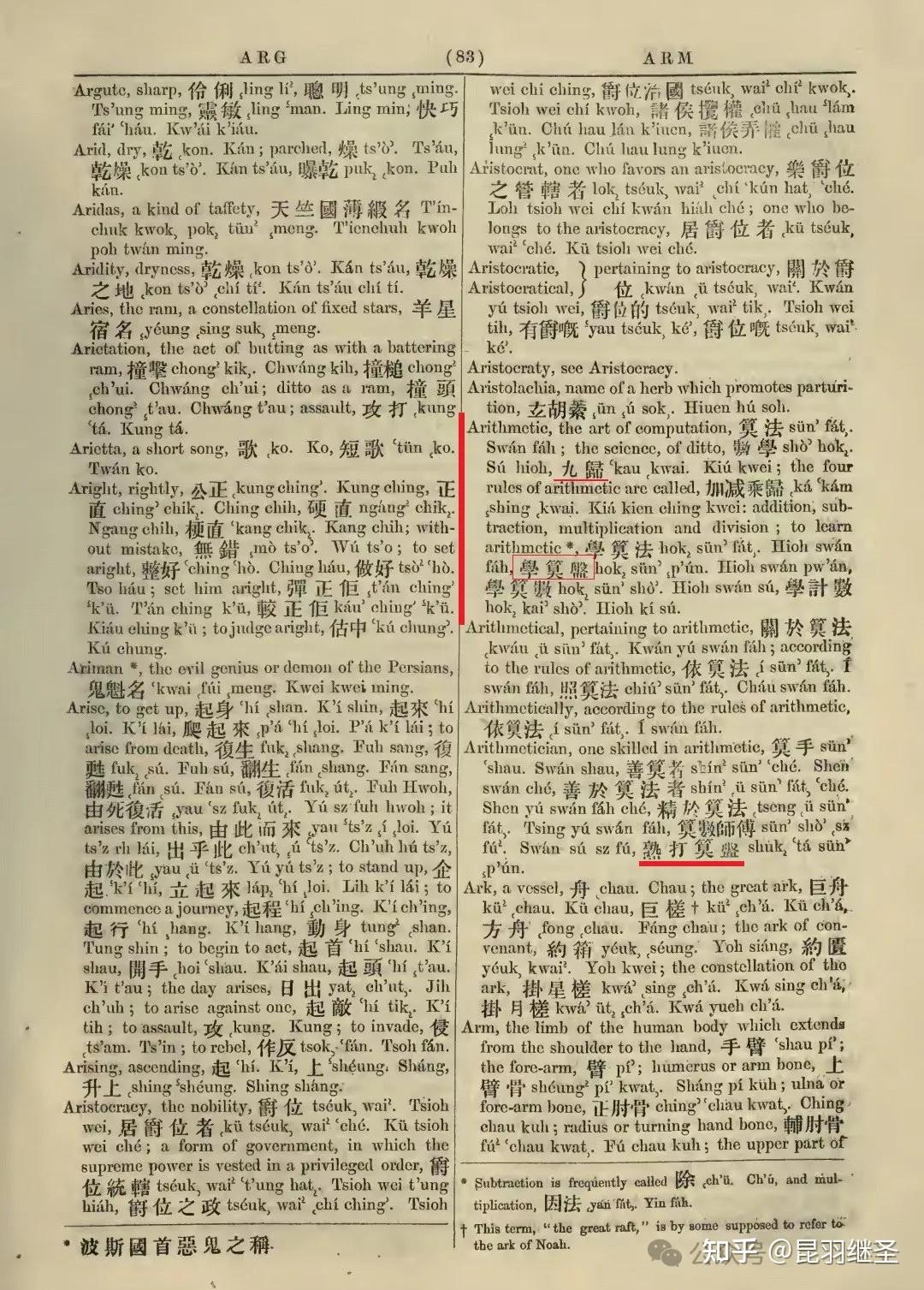

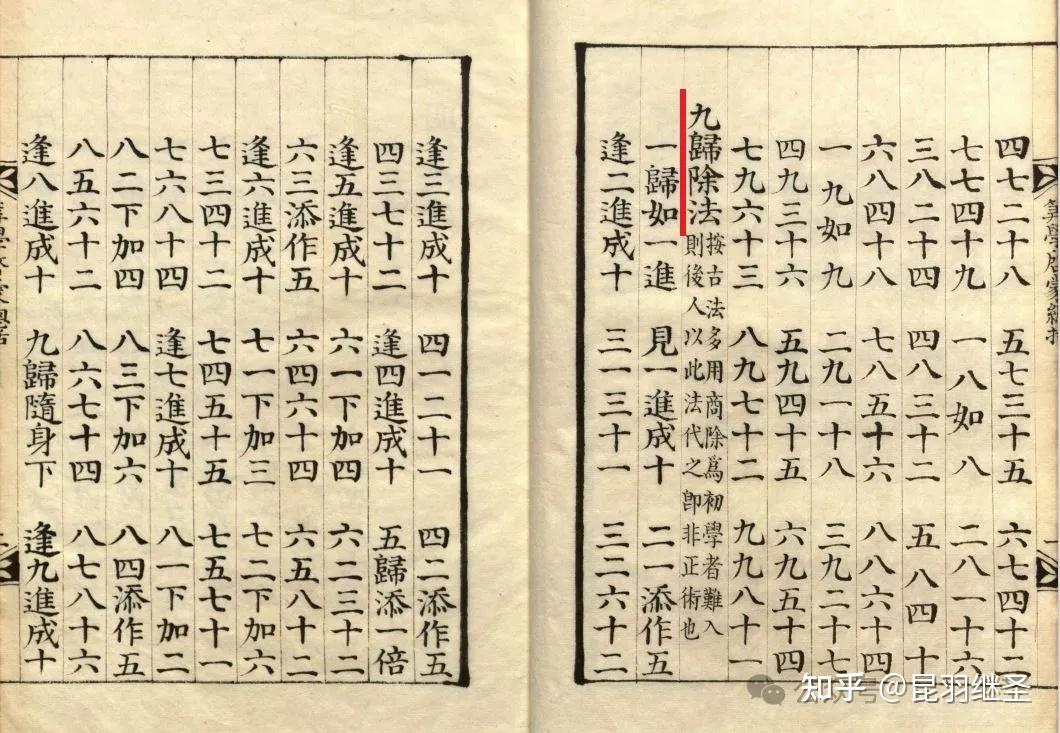

查阅1866年罗存德字典第83页,Arithmetic一词的含义除了“学算盘”外,还有“九归”。

“九归”是什么?

恰恰是华夏珠算中用一到九的九个个位数为除数的除法。

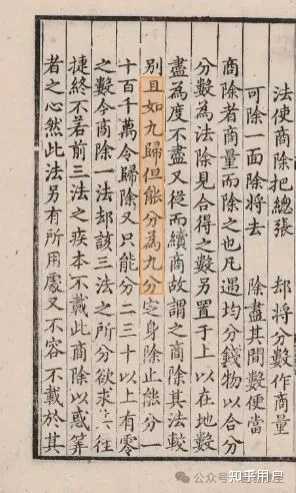

[明代] 贾亨所撰《算法全能集》(初黑口十行刊本,第14-15页)算法上“常用法二十项”之“八商除”中记载:

“且如九归,但能分为九分,定身除止能分一十百千万,令归除,又只能分二三十以上有零之数。”

元代朱世杰所撰《新编算学启蒙》(清道光时期金正喜影写朝鲜刻本,三卷)第7页中便对“九归除法”有详细介绍。

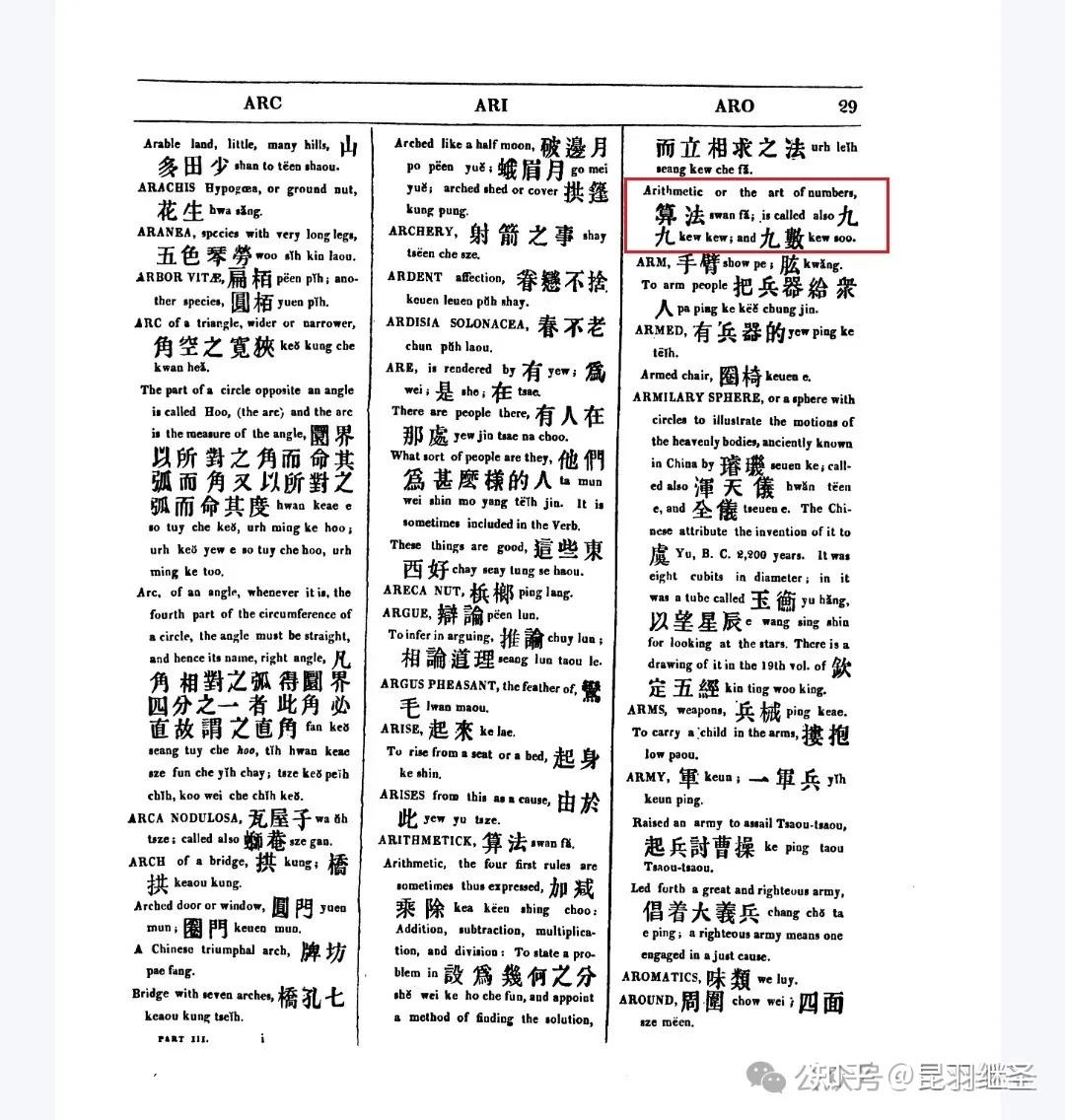

再查1822年马礼逊《华英字典》,在第29页中可以发现对Arithmetic的解释中除却算法外,恰恰也有“九九”、“九数”的解释。所谓九九,不论是九九乘法,还是九九归一,都是华夏古代算术中的一种计算方法。

而九数又指什么呢?

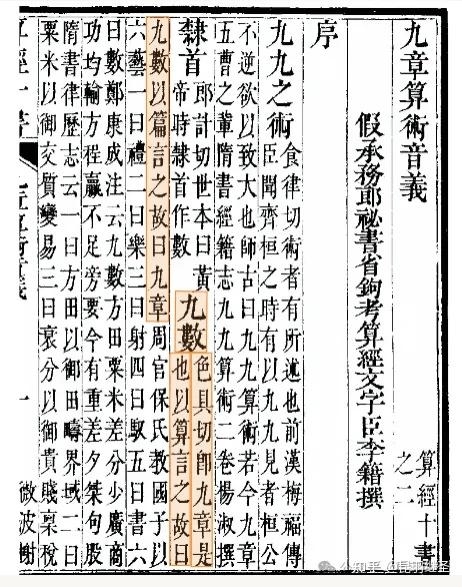

实际指的是华夏古代算学名作《九章算术》。

[晋] 刘徽注· [唐] 李淳风注《九章算术》(四部丛刊景清微波榭丛书本,第1页)音义“序”记载:

“九数(韵:色具切)。即九章是也。以算言之。故曰九数。以篇言之。故曰九章。”

由此可见,Arithmetic 也与华夏密切相关。 而在现代英语中,这些与华夏有关元素都被刻意删除了。

所以,当我们想要正确理解Cipher在1822年的英文注释“in arithmetic,is denoted by 零”时,必须回到那个历史背景,用原意而非今天的意思去理解。通过上述分析,可以确定这句英语的正确翻译为:

“在(与华夏有关的)算盘/算术中,由零来表示”。

可见,Cipher有关“零”的解释,源自华夏,确凿无疑。

三、关于拉丁语 Null

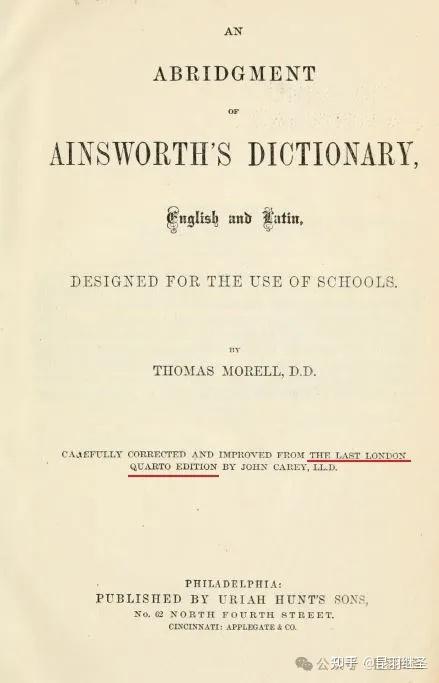

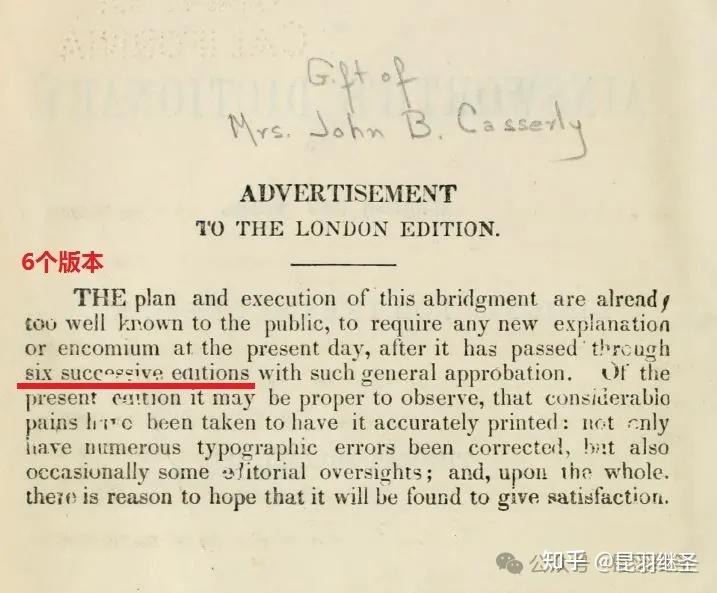

有狡辩者称,拉丁语的零是nulla,并贴出了一张图。此人可能认为大家看不懂拉丁文,所以标注出的拉丁文版本不说明年代,但笔者仍然发现着几个关键词“last Quarto Edition”,呵呵,原来是最后一版的安斯沃思字典啊。

大家知道这个安斯沃思字典有多少个版本吗?

除了1751年的基础伪本、1773年两个同名伪作,还有1836年、1859年,以及此后所发行的专供学校使用的最后一版,一共有六个版本。

喏,就是这一版。虽然西人玩了一出心计,不写出版日期,但既然它是最后一版,时间就一定晚于1859年,推测为19世纪末期。

现在,反对者拿着该字典的最后一版来质疑,那他们为什么不拿早期的字典呢?咱们看看1836年的英语拉丁语字典中是怎么解释的:

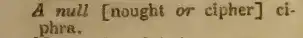

拉丁语的Null(注意,不是反对者所称的nulla),就是【没有】或Cipher,等同于Ciphra。

到了19世纪末期,西人已经把Null与Cipher之间的联系给删除了。

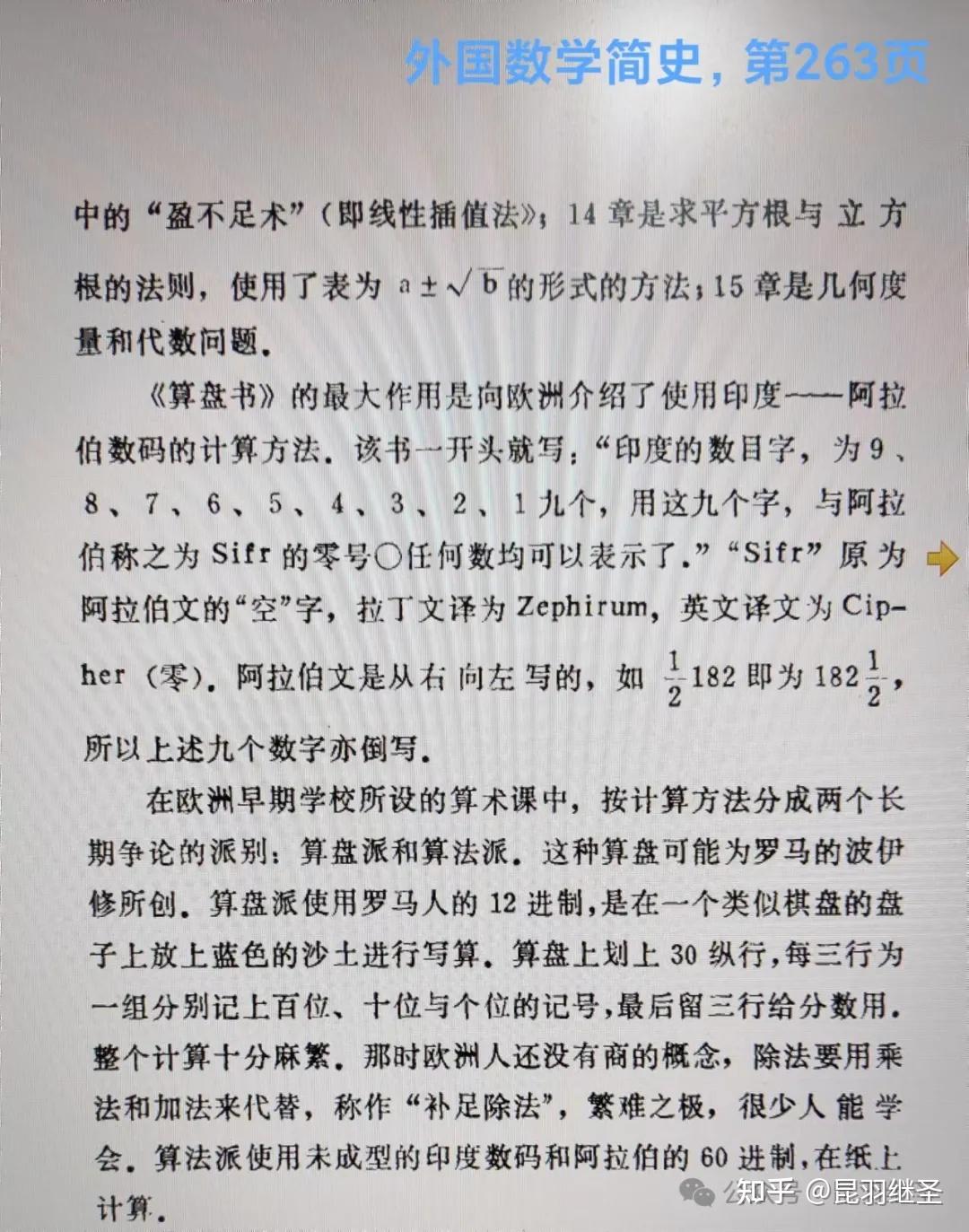

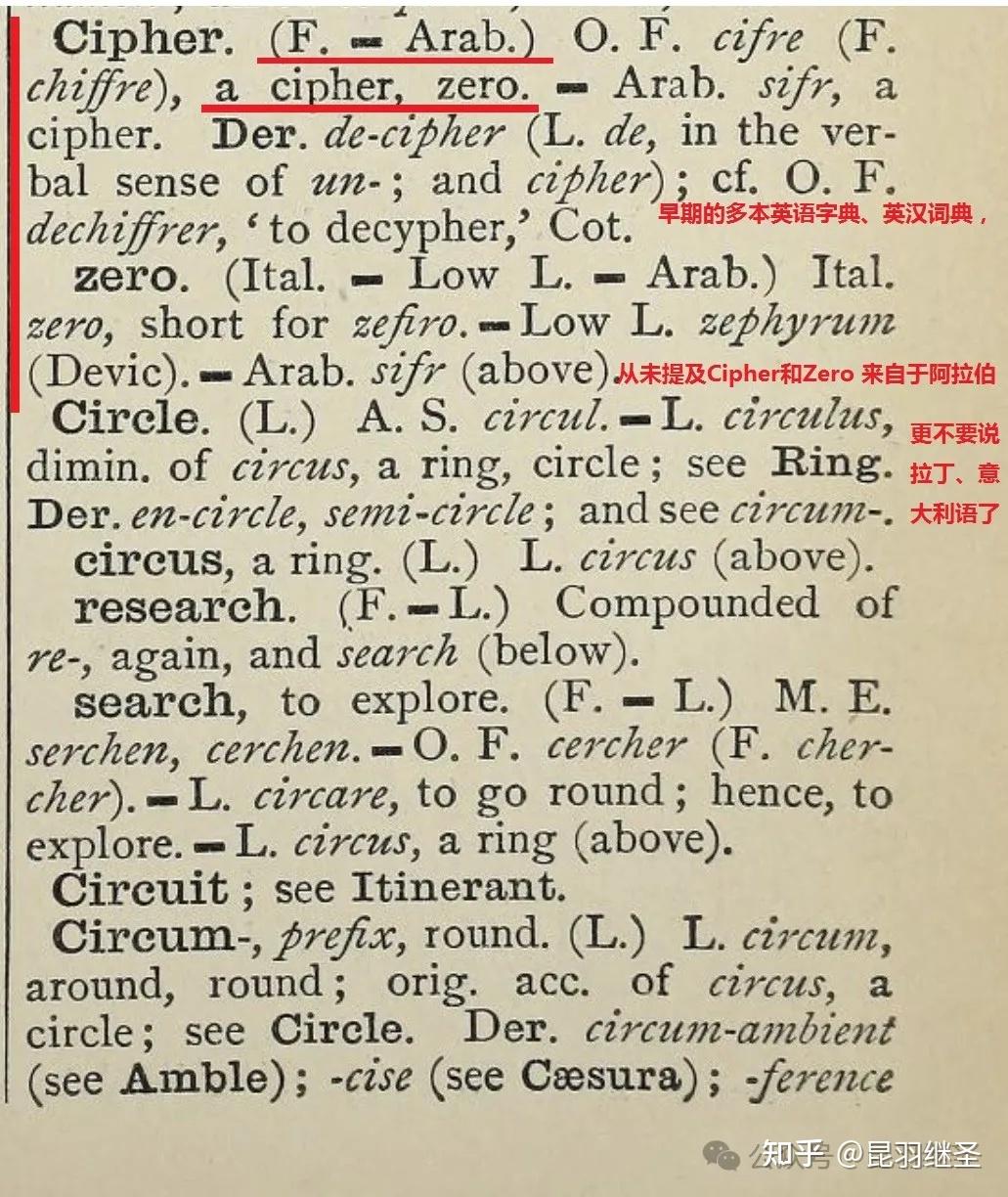

四、拉丁语 Zephirum

关于拉丁语单词Zephirum,西史称翻译自阿拉伯文Sifr,而英文对Sifr的翻译则是Cipher(零)。也就是说,出于阿拉伯百年翻译运动。然而,可惜的是,阿拉伯百年翻译是假的。阿拉伯是19世纪晚期才形成的概念。

(图源:李岳伍老师) 为了掩盖Cipher(零)一词与华夏之间的关系(详见往期文章《对数字零的考证,亦可证明所谓的阿拉伯数字源自华夏》),西人在1884年出版的《牛津简明英语词源学词典》(《A Concise Etymological Dictionary of the English Language》)篡改词源,主编这本词典的沃尔特·威廉·斯基特牧师(Rev. Walter William Skeat )抓耳挠腮,费尽心力,一共列出了461个英语的所谓原始词根,将这本词典中的所有词语全部归于这些词根之下。

在该字典第81页中,Cipher(零)就失去了真正的华夏源头,而只能认彼时刚刚“出生”不久的“阿拉伯(Arab)”为父。

西人又将Cipher与Zero 等同起来,再把晚于Cipher出现的Zero进行“故事创作”,塑造出了一个来源于“阿拉伯”,又可以从阿拉伯追溯到拉丁语,再从拉丁语追溯到意大利语的“发展路径”,以这样的曲折迂回的方式,绕到“西方中心论”上面去,间接证明西方才是世界文明的源头。

当然,也有人诡辩称,Zero是个意大利语单词(是Zefiro的简写),其发展路径可以追溯至低拉丁语“Zephyrum”,从低拉丁语“Zephyrum”又可以追溯至阿拉伯语“Sifr”。

实际上,这两种说法都经不起考证和推敲。

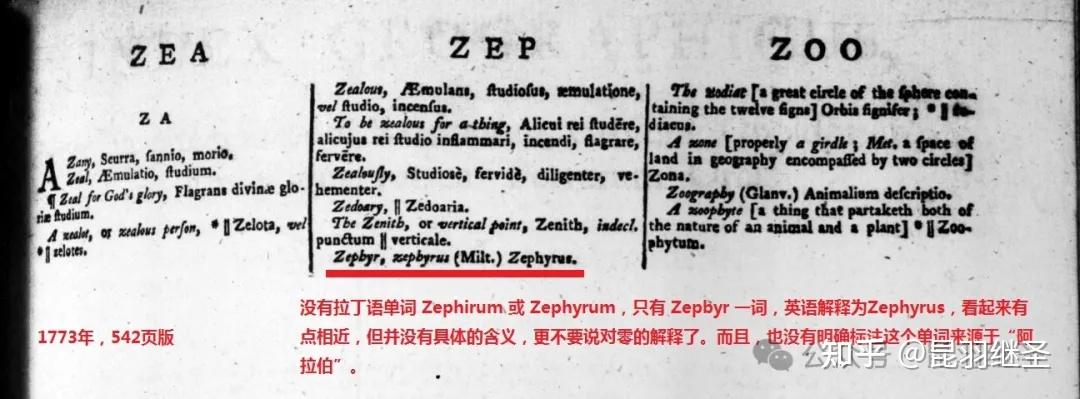

20世纪80年代中期编写的《外国数学简史》第263页写的拉丁译文是“Zephirum”,而1884《牛津简明英语词源学词典》第81页写的拉丁语单词是“Zephyrum”,说明不太严谨。

笔者对上述拉丁语单词进行了查询,可惜在早期的拉英字典中根本就没有这两个所谓的拉丁语单词。

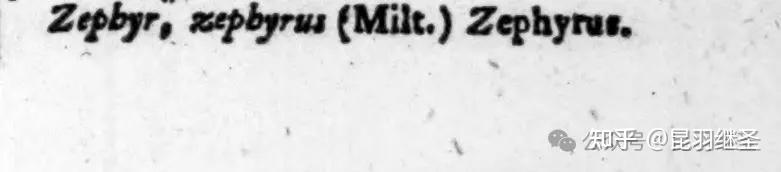

1773年542页版“罗伯特安斯沃思英拉词典”(《Robert Ainsworth's dictionary, English and Latin》)中,没有拉丁语单词 Zephirum 或 Zephyrum,只有 Zepbyr 一词,英语解释为Zephyrus,看起来有点相近,但并没有具体的含义,更不要说对零的解释了。而且,也没有明确标注这个单词来源于“阿拉伯”。

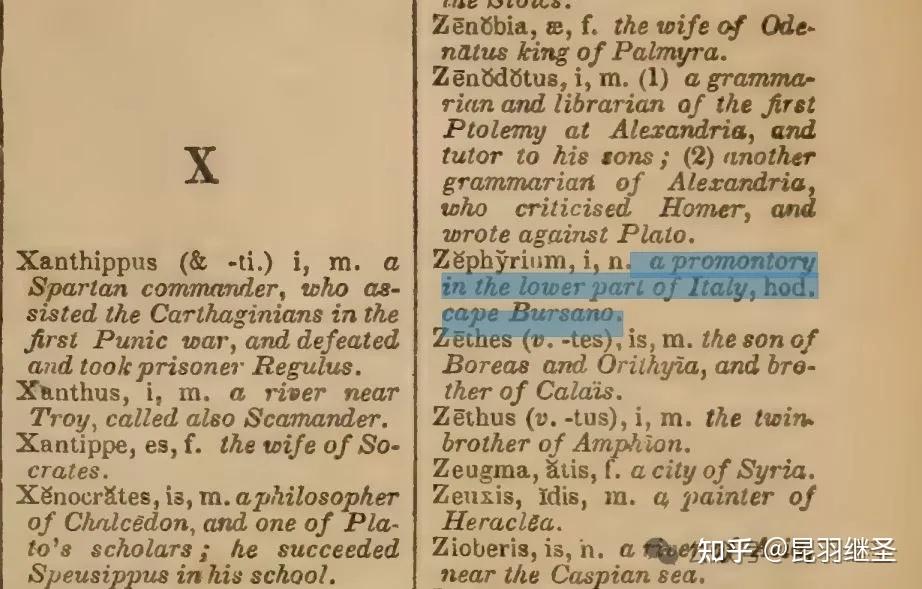

再查1836年新英拉简明字典《A new abridgment of Ainsworth's dictionary,English and Latin》第405页,也没有拉丁语单词 Zephirum 或 Zephyrum,不过倒是出现了一个十分相近的单词 “Zephyrium”。那么,这个高度相似的“李鬼”是什么意思呢?

其解释为:

“a promontory in the lower part of Italy, hod. cape Bursano.”

翻译过来,大意便是:意大利中下部的一个海角,霍德。布尔萨诺角。

敢问,这是对零的解释吗?哪里标注了来源于“阿拉伯”字样?有没有?

还记得前面所述的1872年那本韦伯斯特字典吗?

在这本字典第833页,对 Zero 进行“零”的解释时,假如【Ar.】被认定为“阿拉伯(Arab)”的简写,则该词源自于阿拉伯(Ar.)后的两个单词“cafrun”、“cifrun”,而不是1884年《牛津简明英语词源学词典》所称的什么阿拉伯语“Sifr”!

瞧,1872年的韦伯斯特字典,与1884年《牛津简明英语词源学词典》打起架来了。

在1884年之前,早期的多本字典中,有关 Zero 和 Cipher的解释,何曾出现过“来源于阿拉伯”的字样?而且,通过笔者的考证,已经证明了Cipher 与华夏之间的紧密联系,而与所谓的阿拉伯无关。

这一切的始作俑者,不过就是1884年才出现的这本《牛津简明英语词源学词典》而已。

既然斯基特牧师在1884年称Zero的词源是“阿拉伯-低拉丁语-意大利语”,那只要查查“早期的拉丁语词典”,看看有没有Zero这个词、它是怎么解释的,不就明白了?

如果拉丁语词典中没有Zero,西人处心积虑炮制的词源链条就彻底“断链”了。

于是,笔者翻开了约翰迪莫克(John Dymock, LL.D.)于1836年在费城出版的一本《安斯沃思新英拉精简词典》(A New Abridgment of Ainsworth's Dictionary, English and Latin)。在这本词典第405页,没有查到Zero这个单词。也就是说,1836年时,拉丁语中还没有诞生Zero这个词汇。那些拉丁语论文和专著中用Zero来表示“零”的概念的西方科学大神们,这下要露馅儿了。

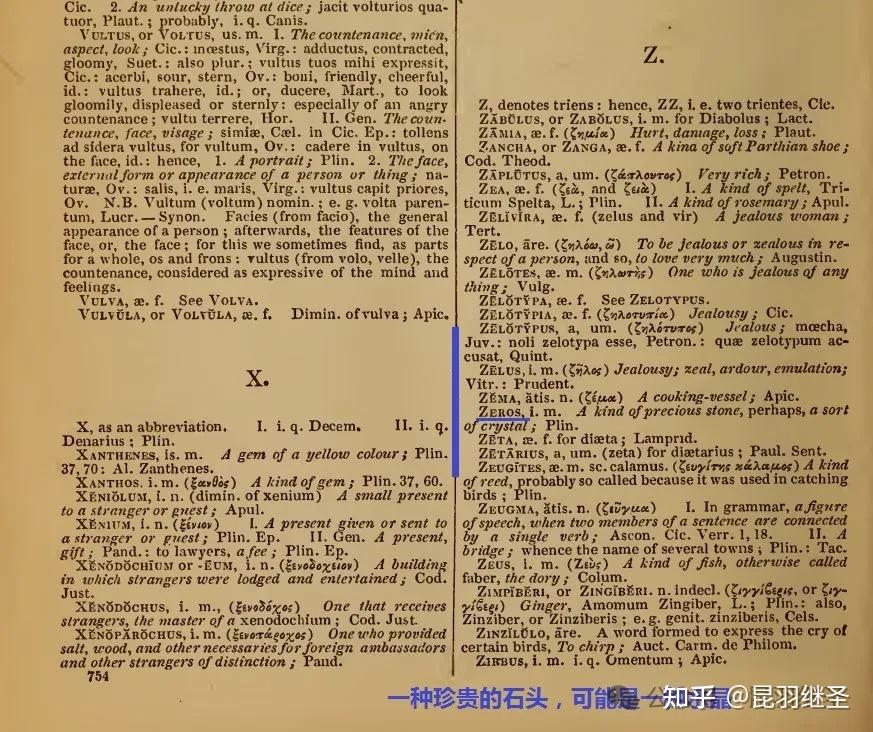

再查1843年《英语拉丁语大词典》(A Complete English-Latin and Latin-English Dictionary)第三版第754页,才刚刚出现了Zeros【非Zero】,但其解释为“一种珍贵的石头,可能是一种水晶(A kind of precious stone, perhaps, a sort of cystal)”,与Zero(零)的数学解释相去甚远。

1859年,托马斯·莫瑞尔(Thomas Morell D.D.)在美国费城出版了一本升级版的《安斯沃思精简英语和拉丁语词典》(《An abridgment of Ainsworth's dictionary, English and Latin》)。在这本字典第1028页,也就是最后一页,没有查到Zero这个单词。

由此可见,现行西史的说法,不过只是采纳了1884年《牛津简明英语词源学词典》杜撰的故事而已。

五、关于阿拉伯翻译运动

宣称“零”翻译自阿拉伯语,源于阿拉伯百年翻译运动,也完全站不住脚。

西史叙事称,阿拉伯翻译运动是中世纪阿拉伯帝国从上而下发起的一场翻译古代东西方科学文化典籍的学术活动,之所以被称作“百年翻译运动”,是由于其鼎盛期持续了大约一百年的时间,若从翻译运动的初期算起,加上尾声,实际持续的时间累计为三百年。

初期:起于该王朝的奠基者曼苏尔(al-Manṣūr)时代,终于拉希德时代,在这一时期,教义学者们开始初步接触来自于古代印度、古代波斯和古希腊的哲学典籍,翻译完成了波斯文的《卡里莱和笛木乃》、印度文的《信德罕德》、亚里士多德的《逻辑学》,托勒密的《天文学大成》等著作,他们开始尝试用“逻辑”、“现象”、“本质”等词汇来讨论宗教问题。

高潮:起于麦蒙(al-Ma’mūn)时代,大致对应着元始九世纪至十世纪。在这段时期,麦蒙修建了所谓的国家“智慧馆”,由官方统一领导全国的学术翻译研究工作,礼聘其他国家和民族的文化学者参与该项工作,主要针对古希腊人为代表的西方典籍进行翻译,例如托勒密的《天文学大成》、毕达哥斯斯的《金色格言》、柏拉图的《理想国》和《法律篇》、亚里士多德的《范畴篇》等等。

尾声:持续时间为元始十世纪到十一世纪中期。在这一时间段内,涌现出麦泰·本·优努斯、萨比特·本·古赖等优秀翻译家,对亚里士多德的作品进行了更加深入的解读和思辨。

阿拉伯百年翻译运动存在的最大意义,便是“影响古希腊文明的传承”。因为迄今为止,全世界找不出一本古希腊文的原著,其“古籍”不是希伯来文,就是阿拉伯文,所有号称古希腊人的手稿,都随着元始四世纪末亚历山大里亚图书馆的彻底焚毁而彻底消失,这一消失就是一千六百余年。

如果没有阿拉伯百年翻译运动,西史宣称的古希腊文明就彻底断绝了。

有没有人认真考虑过,阿拉伯这个概念是何时产生的?它真的是一千多年前就早已存在的吗?

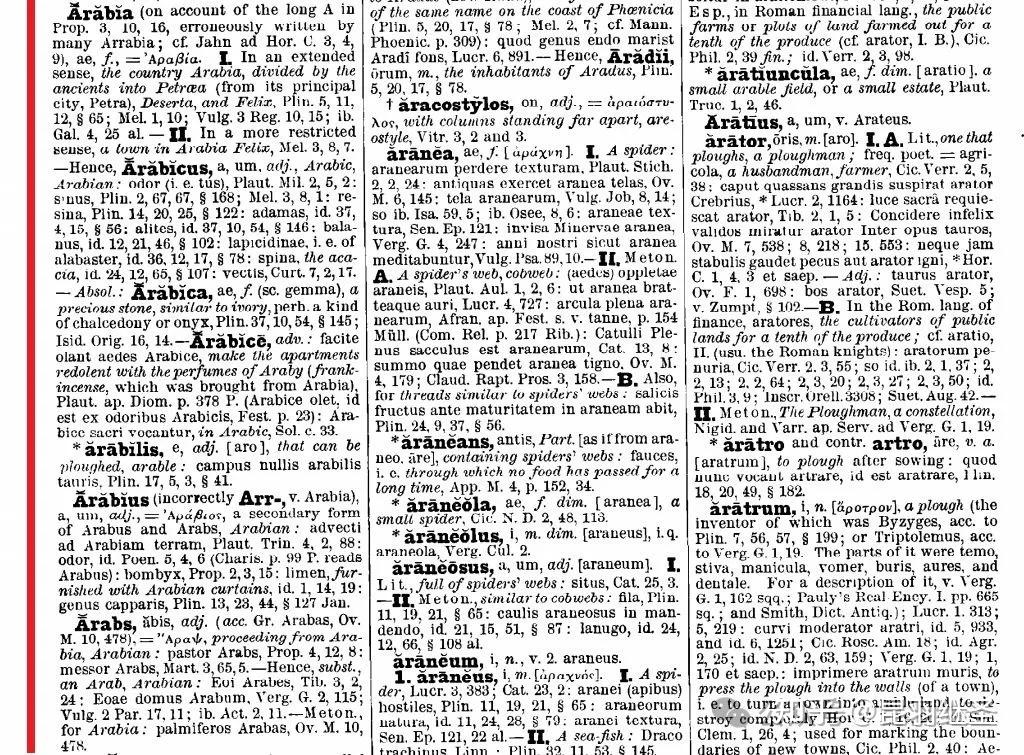

笔者尝试从英语和拉丁语等字典方面对其进行溯源,力求还原出一些历史的原貌。

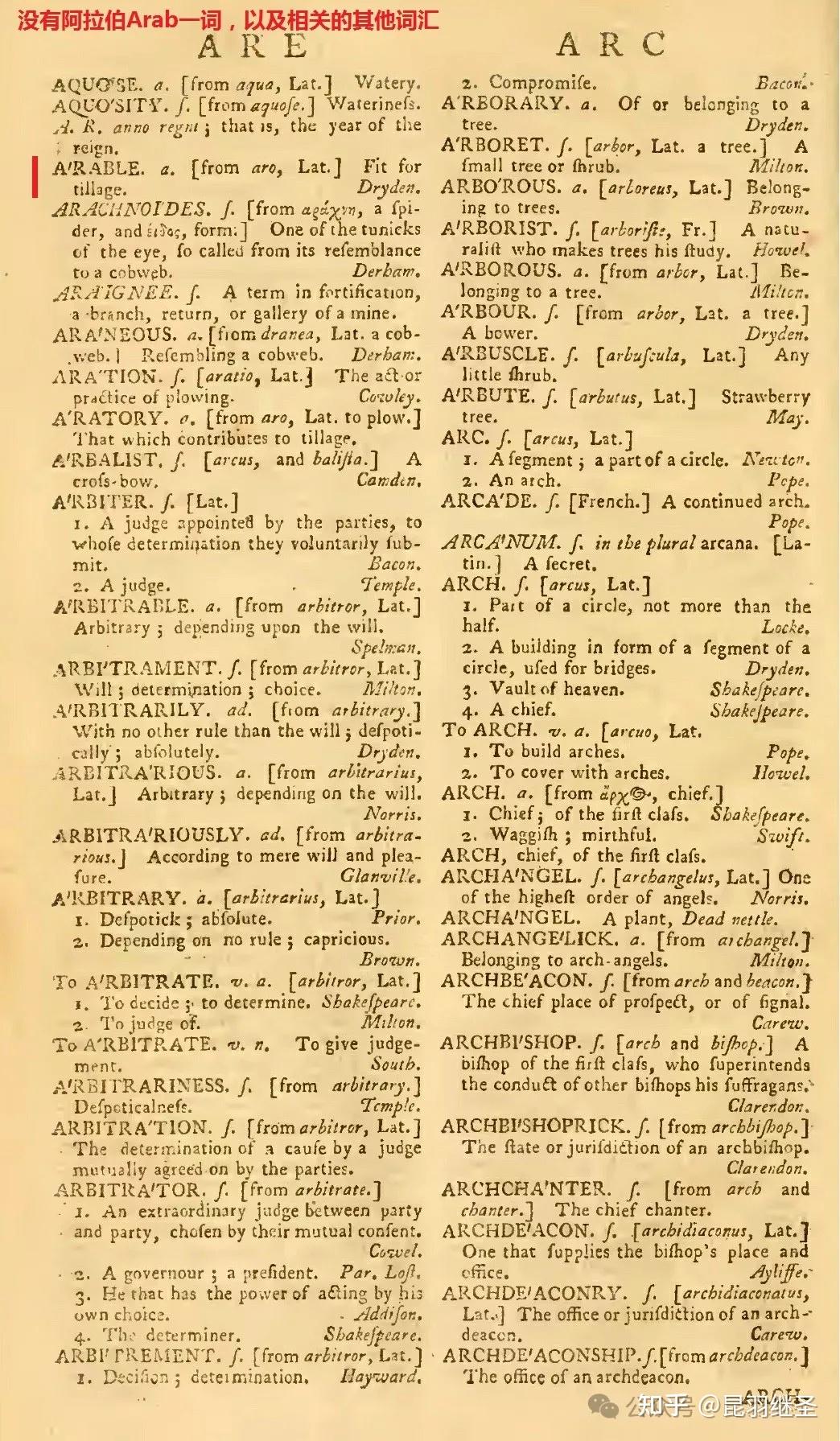

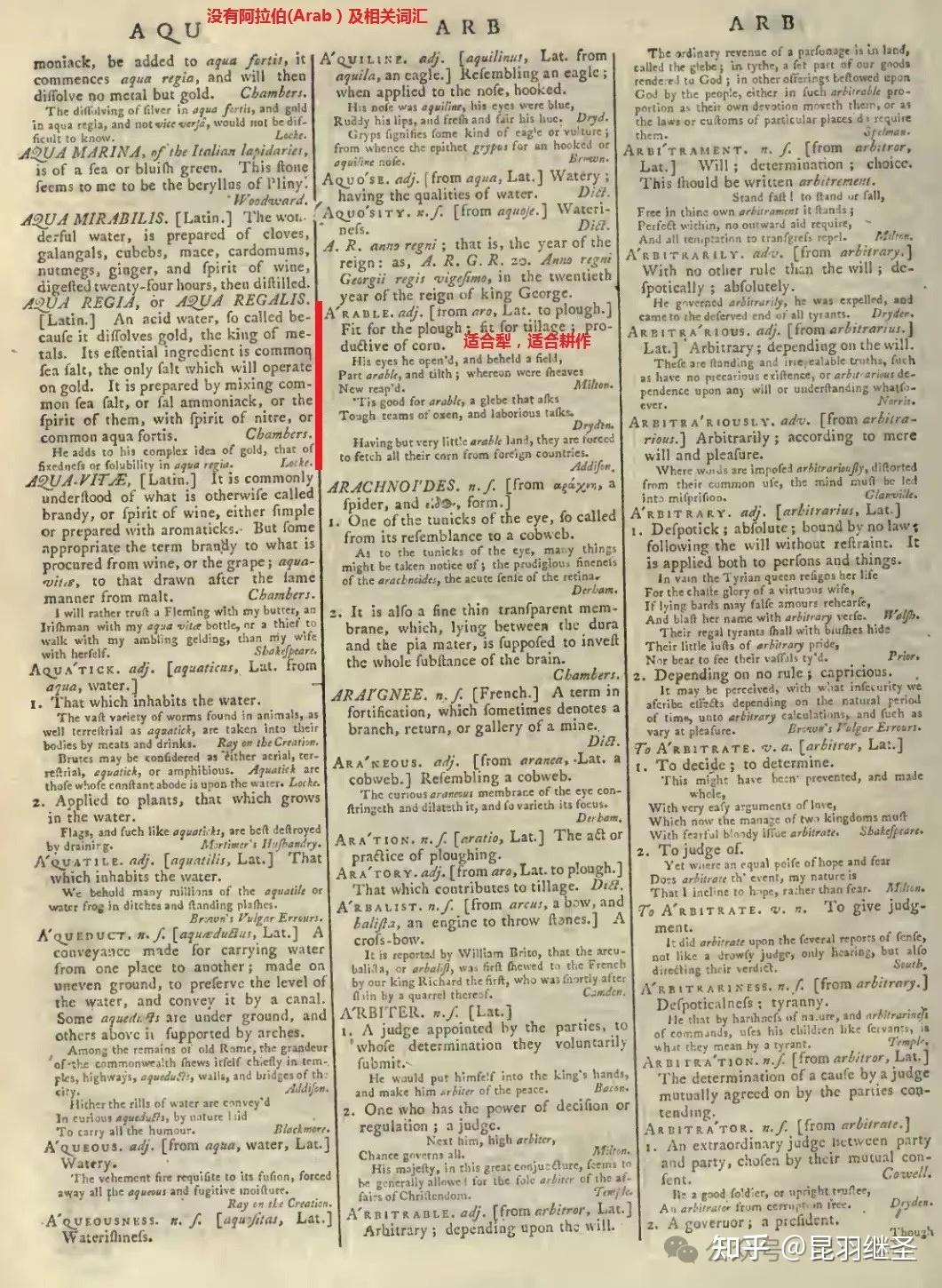

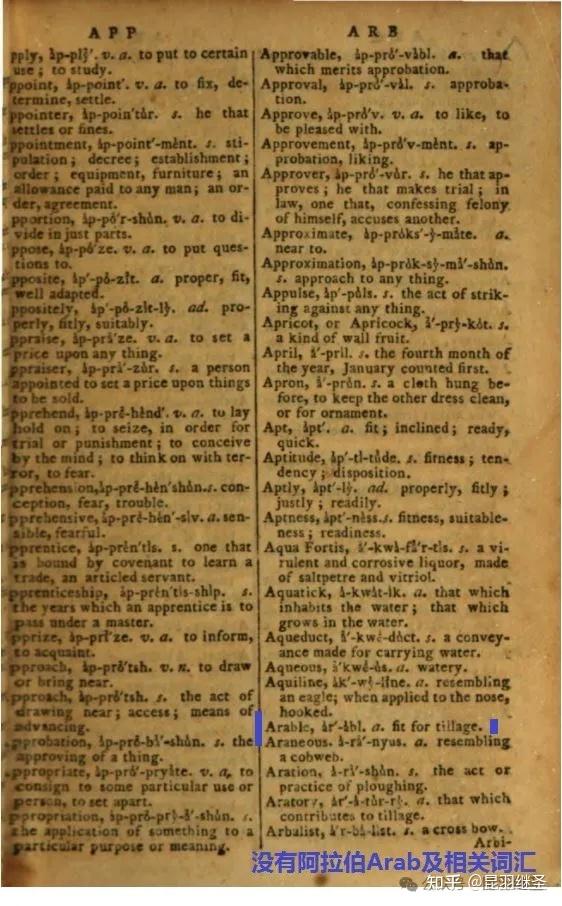

1755年的约翰逊词典中,找不到阿拉伯(Arab)字样,以及与之相关的任何词汇。

1756年版的《约翰逊词典》,情况与上述1755年版本相同,没有阿拉伯(Arab)一词,以及任何与阿拉伯相关的其他词汇。

1785年的约翰逊词典(第六版)。

上述情况仍旧得以延续,在该版本中,没有阿拉伯(Arab)以及与之相关的一切词汇。

1789年托马斯·雪瑞登(Thomas Sheridan)的一本英语大词典《A Complete Dictionary of the English Language》(第二版),可以发现阿拉伯(Arab)以及与之相关的词汇仍未出现。

1794年的《英语音义词典》(A Dictionary of the English Language with regard to Sound and Meaning)封面上标注着“精选自雪瑞登、沃克、约翰逊”字样。在这本字典中,阿拉伯(Arab)及相关词汇也未出现。

1812年,伦敦。有一位名叫斯蒂芬·琼斯(Stephen Jones)的人在雪瑞登的基础上出版了一本“升级版的英语字典”,名曰《英语通用发音解释词典》(《A General Pronouncing and Explanatory Dictionary of the English Language》),现藏于美国密歇根大学图书馆。该字典第29页,确认没有“阿拉伯”以及与之相关的词汇。

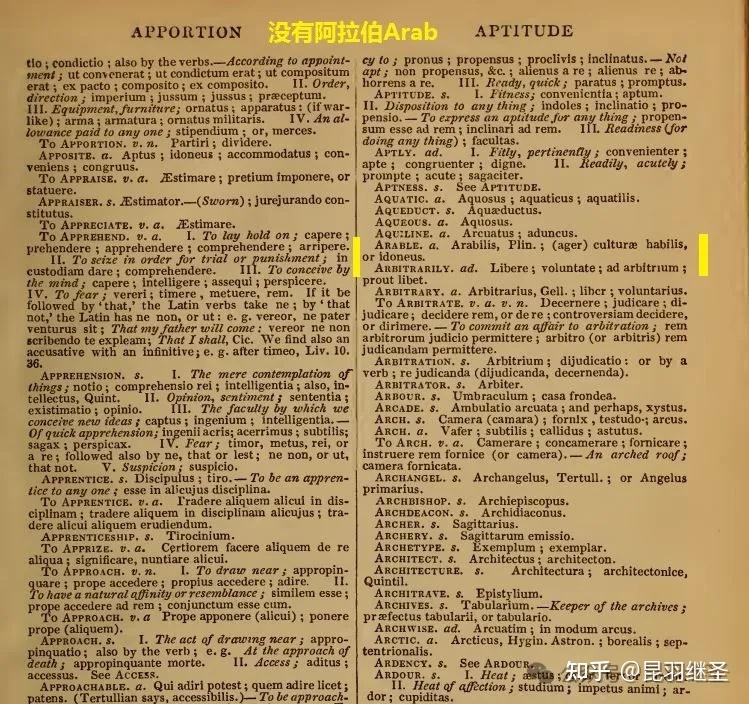

1843年的《英语拉丁语大词典》(A Complete English-Latin and Latin-English Dictionary)第三版中,也查不到阿拉伯(Arab)及其相关词汇。

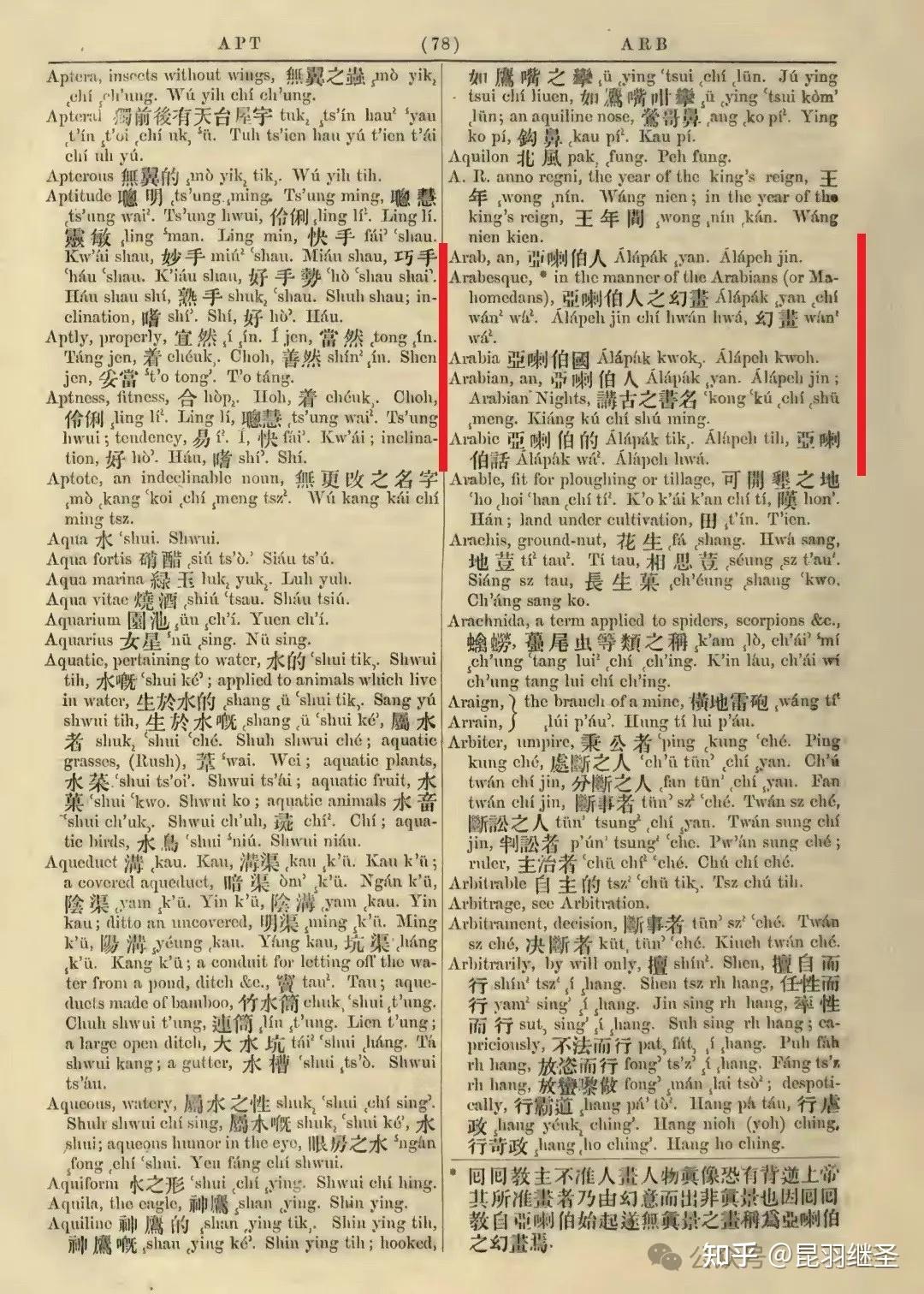

第二次鸦片战争结束以后,1866年罗存德出版《英华字典》第一册,在这本字典第78页,阿拉伯(Arab)终于以“亚喇伯人”的名义正式登场,并且同时衍生和创造出了“亚喇伯国(Arabia)”、“亚喇伯的(Arabic)”等英语词汇。

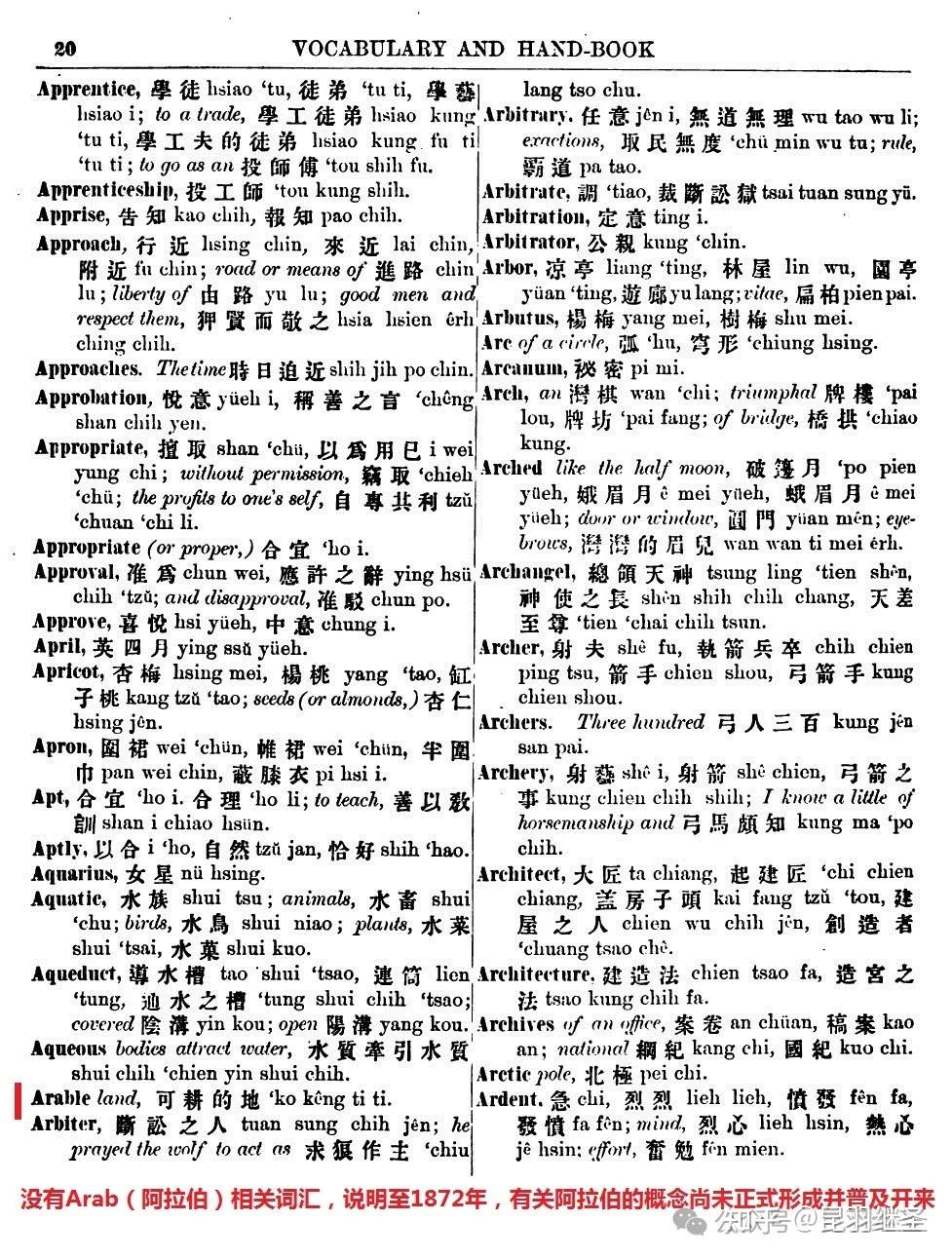

此时虽然罗存德创造出了阿拉伯的初始概念,但尚未普及开来,还未取得“公认”,为世人所接受。以致于到1872年时,仍旧有许多人并不知道“阿拉伯”的概念。这一点可以从1872年卢公明《英华萃林韵府》的收录情况看出来。在该字典第20页,没有Arab(阿拉伯)相关词汇。

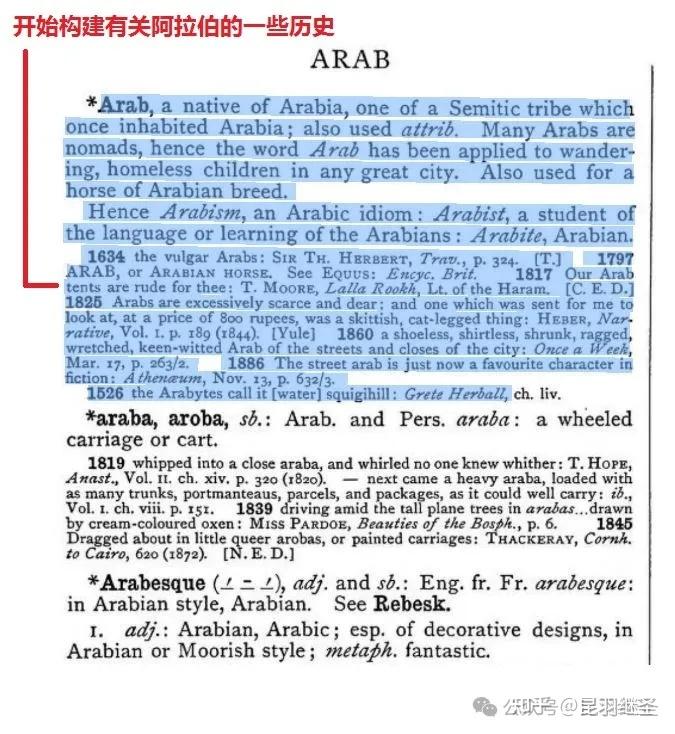

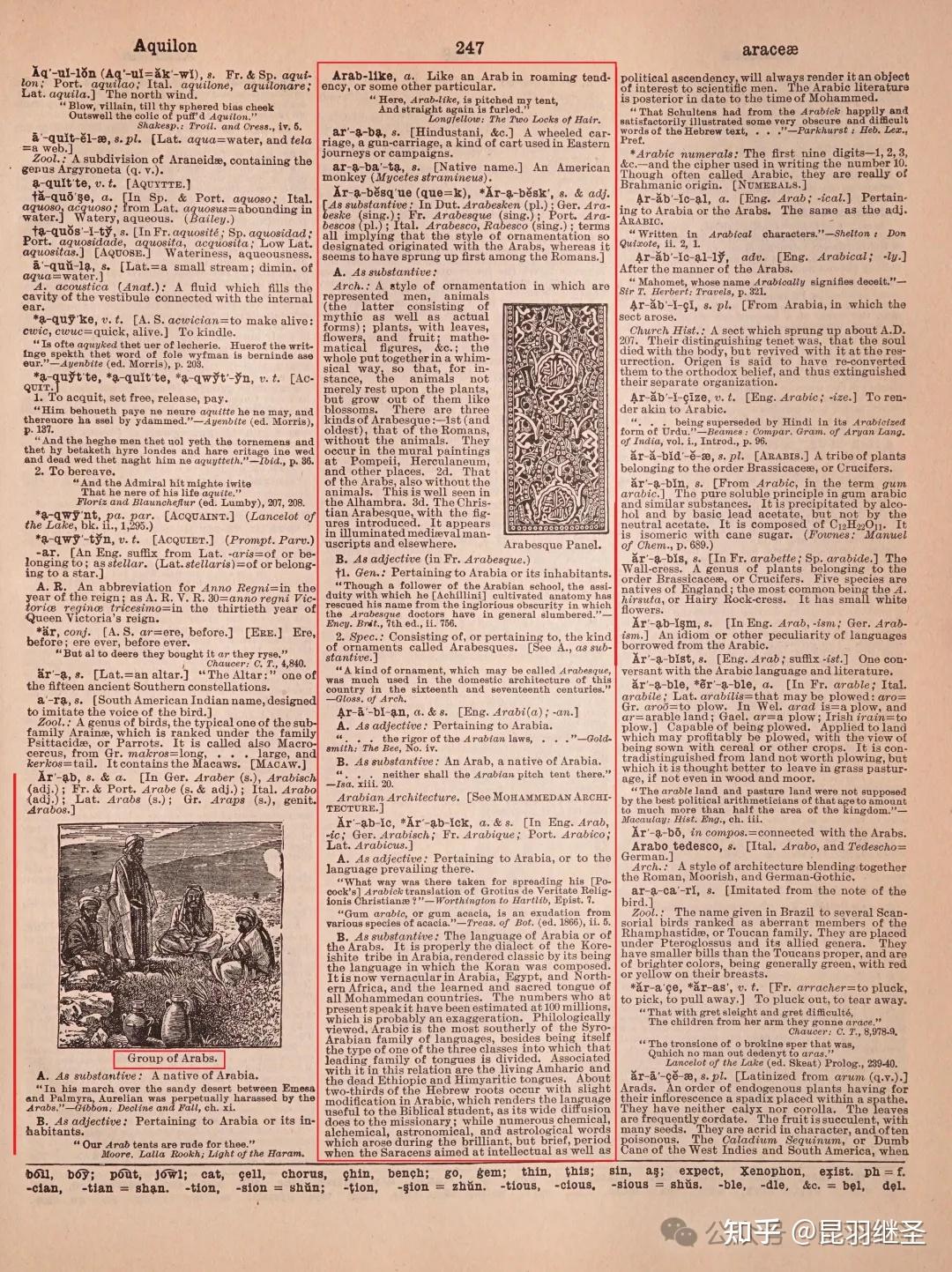

1872年诺亚韦伯斯特英语字典将罗存德创造的“阿拉伯”词汇收入其中,将Arab解释为“A native of Arabia(阿拉伯本地人)”,Arabic / Arabian 的解释为“Pertaining to Arabia,or to its inhabitants ”,即“与阿拉伯人,或阿拉伯居民有关”。

1891年,哈珀拉丁字典(Harper's Latin Dicitonary)——由查尔顿·T·路易斯(Charlton T. Lewis)和查尔斯·肖特(Charles Short. LL.D)新编、增补、大幅改写的一本新拉丁语字典《A New Latin Dictionary》,通过出版商哈珀兄弟在纽约发行。

该字典第150页中,对阿拉伯的相关拉丁词汇Arabia、Arabs等等,则是大书特书,仿佛在向世人宣告:你看,阿拉伯的历史很悠久,解释很详细!

1892年,剑桥大学出版社出版了芬奈儿(C.A.M. Fennell. D.L.itt)的一本英语字典,名为《斯坦福字典(英式单词和短语)》(《The Standford Dictionary of Anglicised words and Phrases》),在这本词典中,西人开始着手构建有关阿拉伯的“历史”。

在这本字典中,西人宣称,Arabia是拉丁语中所称的一个国家,法语中将其称为Arabie。接着,又按年代来炮制历史,一直把历史前推至1393年,还与希腊人(Greke)扯在了一起,并在1547年时再次与古希腊(Greeke)“链接”在了一起。

到了1911年,罗伯特·亨特在芝加哥主编出版了一本《新美英语百科全书》(《The New American Encyclopedia Dictionary of the English Language ),在该字典第247页,有关阿拉伯的概念和词汇占据了整整三分之二的篇幅,且图文并茂,生怕别人不知道了。

然而,Arab最初是什么意思呢?

笔者查阅1816年威廉姆·恩菲尔德的《通用发音词典》第17页,找到了一个最初的解释。原来,彼时的Arabic,其含义为“a kind of gum”,即“一种树胶”!

这种所谓的阿拉伯树胶,也被称之为“frankincense”(乳香),这是一种从树上提炼的有甜味的树脂,是一种香料。点燃时散发出香味,尤用于宗教礼仪,可用于提炼乳香精油、乳香纯精油。

有意思的是,祖国医学中恰好也有一味中药材,名曰乳香,它经常与“没药”(Myrrh)搭配在一起使用。

其分布于红海沿岸至今日之利比亚、苏丹、土耳其等地,但主要产于红海沿岸的索马里和埃塞俄比亚。

当了解完这段有关零的历史后,再来看看西史杜撰的词源历史,会觉得非常可笑,—— 法语Zero,来自于意大利语,意大利语单词又源于中世纪拉丁语(一个在拉丁语字典中不存在的单词),而这个不存在的单词竟与19世纪晚期才刚刚形成的“阿拉伯”概念有关。

星火相继,敢于梦想

- 希望通过《昆羽继圣》四部曲梳理的华夏历史文化加强自身修养、提高认识,以抵御外来糟粕的侵扰(上古至宋代)【微信读书、当当、掌阅(华为手机阅读)、起点、知乎、QQ阅读】;

- 希望通过《明朝这些事:被抹去的那段波澜壮阔的历史》,以及西史辨伪系列破除迷云,唤醒更多的人,认清这个世界近代三四百年的历史(明代至清末),喜马拉雅已上线。

- 希望通过科幻小说《灵能4996》六部曲【微信读书已上线第一部风起西境】在现实的科技基础上铭记近代屈辱历史,向科幻高地进发,展望未来,塑造中国屹立于世界的崭新形象,打造中国人宏大的科幻宇宙,让更多的人看到文化与科技引领的方向,走出一条属于中国的人类之路(当下至未来)。

编辑于 2024-04-18 21:39・IP 属地上海真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

昆羽继圣 - 希望通过《昆羽继圣》四部曲梳理的华夏历史文化加强自身修养、提高认识,以抵御外来糟粕的侵扰(上古至宋代)【微信读书、当当、掌阅(华为手机阅读)、起点、知乎、QQ阅读】;

- 6 个点赞 👍

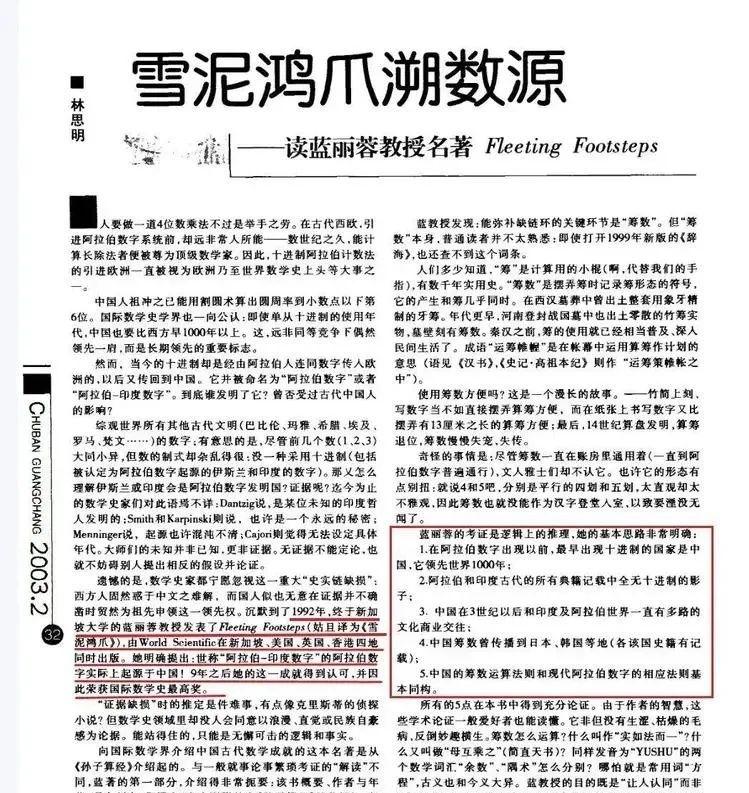

题主如果不是来反串或钓鱼的话,建议不要再看这种“妄史论”。对历史的全面了解应该建立在各方文献的考证,包括传世文献与最新出土文献,考古证据等等,学界论文也需多查阅,很多以前广为流传的结论在新的考证和研究下不断被证伪或更新,有部分确实还未进入教科书或通常的学史科普书,从学界到大众需要一些时间。

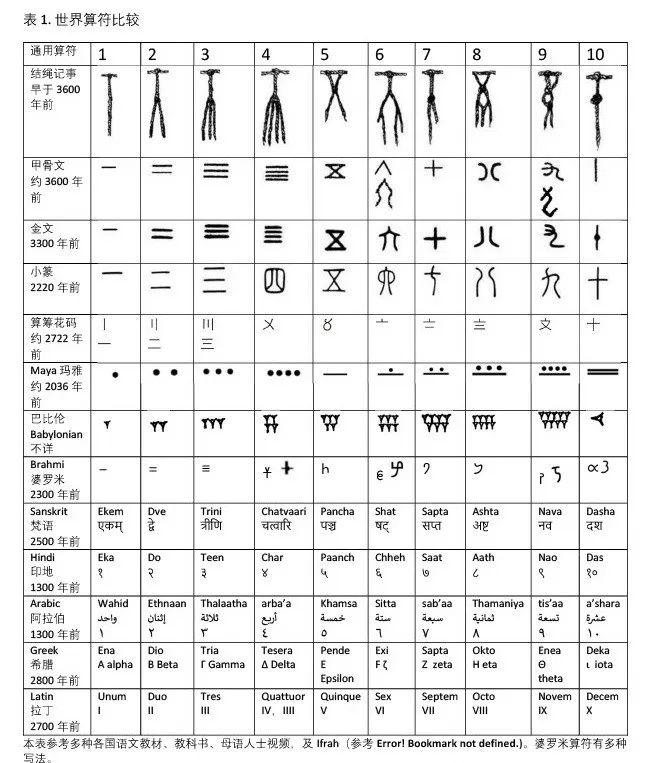

比如国际数学史最近二十年的主要成果之一即蓝丽蓉与洪天赐教授合著的《雪泥鸿爪溯数源》,详细严谨的论证了中东与印度在巴格达前的古代数学至今未发现十进位数符,综合多种证据提出阿拉伯数字体系的十进位制及运算体系源于中国古代筹算,推翻了早期广泛流传的印度源头论,得到世界公认。

2002年,蓝丽蓉因其在数学史领域的杰出成果,荣获数学史最高荣誉:国际数学史学会颁发的凯尼斯·梅奖,她是第一位亚洲人和第一位女学者获此殊荣。蓝丽蓉还荣获2005年新加坡大学颁发的杰出科学校友奖。相关介绍还可参考附录。

〇的历史前答有过考证,引部分相关来参考:

欧洲在古代由于采用的是繁琐冗长的罗马数码,以至于当时杰出的数学工作者,都视当今小学生已十分熟练的三位数乘以一位数为一件麻烦的事情。数学史中记载了当时算术教科书中的一个乘法事例, 计算235×4。其中235 表示为C C Ⅹ ⅩⅩ Ⅴ,4 表示为Ⅳ,C C Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅴ乘以Ⅳ的算法要经过复杂的过程才能得到结果DCCCCXL (XL 是40)即940,这只是乘数为1 位数的情形,若乘数为多位数的话就更为复杂。据文献考证在当时称三位数乘三位数为世间最麻烦的事情…

中国发明的十进位制在对外交往中,东传韩国、日本,南传越南等东南亚国家;丝绸之路开通后,又传南亚、中亚等国。古代印度于公元7世纪左右才受中國影響系统改用十进位值制, 在8世纪传至古代阿拉伯, 9世纪由古代阿拉伯再传至欧洲,15世纪末、16世纪早期由欧洲传至美洲,以后又传入非洲、大洋洲。……

16世纪时,欧洲才逐渐采用按逆时针方向画“0”……为啥中文的一二三笔画简单明了,零的笔画那么多啊?(中国〇的历史,这点其他回答仍然看到有误导以为0是源自印度,比如 理由居然是色即是空,且不说佛教和印度的关系,实际上真正现在使用的算术意义的0需基于十进位值制,占位符,负数三个基本概念才成熟,占位符可能容易出现,但另外两大因素目前文献和考古证据只有古代中国最先使用。流行的0源自印度按考古证据早就学界公认没有十进位值制,也没有负数的概念,即使产生什么虚空的0也和数学毫无关系。道听途说加个人臆断是妄史论的基本模式……而 也指出了其印度0的可能意义,更详细的0起源与传播史的学界考证可参考上答)

真正的数学史冷知识是欧洲对负数的接受相对中国晚的多(才发现 也提到了这点)

17世纪,帕斯卡(B.pascal,1623-1662)对负数还持怀疑态度,并认为从0减去4纯粹是胡说。笛卡儿(R.Descartes,1596-1650)也只是部分地接受负数,并称方程的负根为假根,他的倾斜坐标系的x、y只取正值,图局限在第一象限之内。沃利斯( Wallis ,1616-1703)是一个例外,在1655年所著的《无穷大算术》中,他承认负数,但认为负数比无穷大大而不是小于0,并做了以下论证:由于比a/0在a为正数是为无穷大,所以当分母变为负数时,例如当a/b中的b是负数时,这个比一定比无穷大大。……

文艺复兴时期,西方对于负数有所了解,但对方程的负根都不承认和接受。16~17世纪的大多数数学家并不承认它们是数,或者即使承认了,也并不认为它们是方程的根。欧洲人在17~18世纪才逐渐承认负数……

——刘旻、齐晓东,《东西方对负数认知的历史比较》,《西安电子科技大学学报(社会科学版)》,2006年前04期半枝莲:数理符号史 中 系列还提到更多数学传播史,如

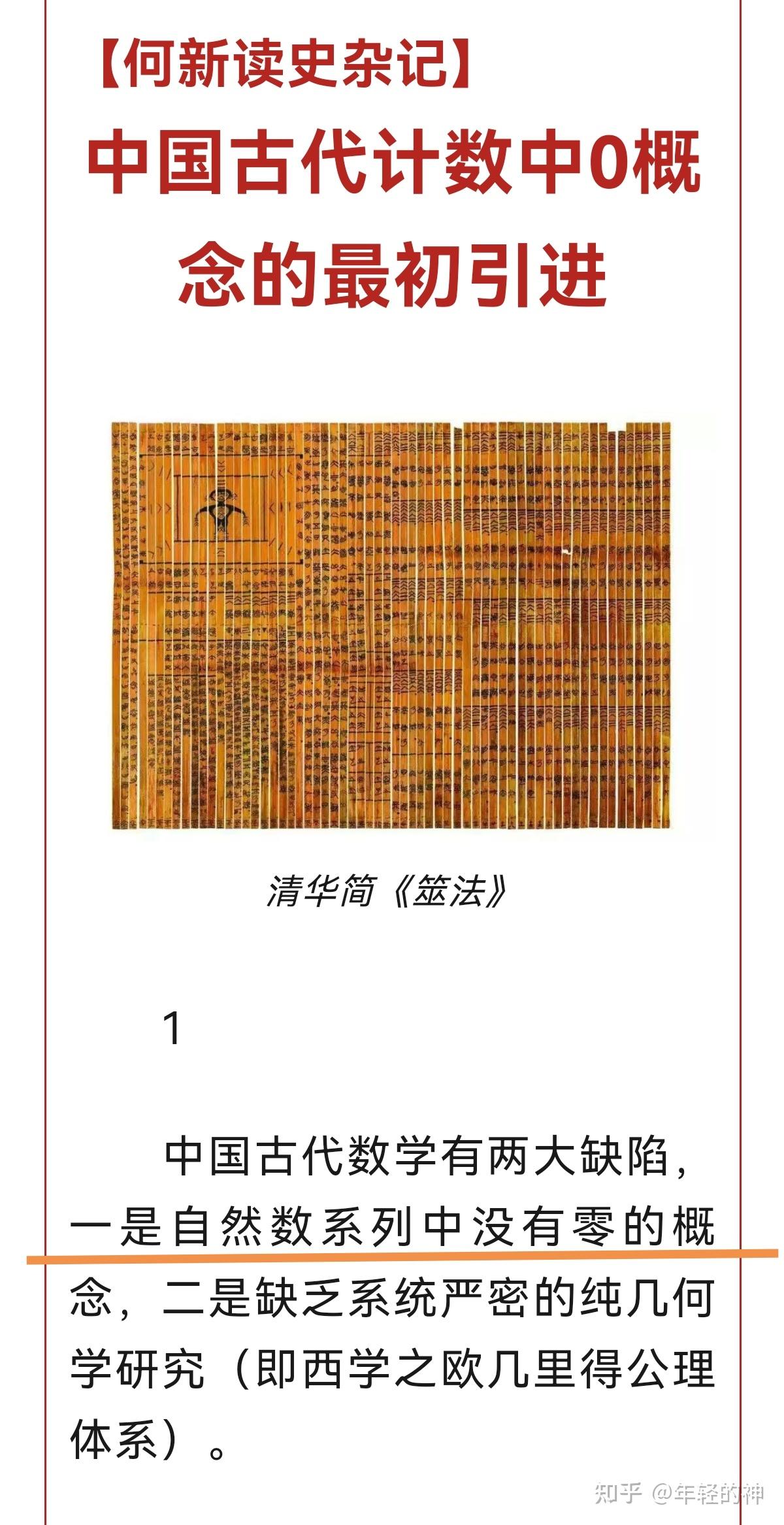

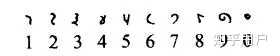

中国出土的战国算表(清华简),是世界上最早的。司马迁的“运筹帷幄,决胜千里”,用算筹计算兵力,路程,补给等等,说明算筹在汉朝已经普遍使用。汉张骞出使西域,开始了丝绸之路。可以想象这样一个场景:商人摆摊,在地上划价目,要快速完成交易,杂用花码、甲骨文、金文、小篆各种算符,连笔速写。买家在旁边或对面看,把符号侧写,倒写,演化成今天国际通用算符。

欧洲人称印度-阿拉伯数字自7世纪出现,由花剌子模(al-Khwarizmi,约西元780-850年)和肯迪(al-Kindi,西元796-863年)传入欧洲。7世纪正是唐朝丝绸之路活跃时期。7世纪以前,阿拉伯用什么算符呢?没有资料。最大可能是阿拉伯人改写中国的算符,传到欧洲。7世纪,欧洲人还没有直接接触中国人,只知道阿拉伯人有算符,误为阿拉伯人发明。

结绳、甲骨、金文、花码的I一,II二,III三,快写连笔成阿拉伯原型的对应数字,侧看是1,2,3。四的花码X 快写变成4 ,阿拉伯原算符的456不像通用算符。汉字”五”结绳到甲骨文一样,变异为花码快写〥,再变成通用算符5。6 的来源是结绳六的快写,把底部连起来成圈。结绳与甲骨文的七,演化为阿拉伯的V,倒看是“七”,保守的德国人写7字,中间加一横,是七字的倒写。甲骨文、金文“八”是结绳去掉中间支撑部分,本来八有分开的意思,通用算符8就是分成两个圈,结绳的形状也包含8,阿拉伯相应算符是把汉字的八上部连接。作为金文的快写连笔,爪变为拳,省去下弯,通用算符写作9。

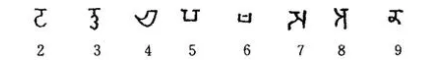

阿拉伯,波斯,乌尔都(Urdu)的算符有许多共通处,但不是现代欧美的所谓“阿拉伯数字”(通用算符)。一般认为阿拉伯数目字是西元771年穆斯林王朝建立时,印度天文数学家Brahma Gupta 带来数学书(西元628年)出现算符,年代远远晚于中国的算符。

阿拉伯语言复杂的多音节与简单的算符不相称,没有算符之前,阿拉伯拼音文字如何计算值得深究。例如“二十三”,阿拉伯语发音是thalathah wa ishrun六个音节,跳绳要放慢速度才能数,要纪录复杂的算术,要大量音节。汉语“二十三”可以简化为“廿三”两个音节,速度快两倍到三倍。

中国算符从结绳到后来甲骨文,金文,算筹,珠算,民间码(花码),小篆,楷书,一脉相承。在十进制中普的回答中也提到,十进位值制确实是中国原创并输出到世界,最後形成现代用的阿拉伯数系,印度阿拉伯据目前文献考证都只是中间商,学界已有公认论文专著论证(参考附录),只是类似结论还未更新入教科书和一些科普媒体。

十进制有什么优点?为什么世界各地的数学不约而同的选择了十进制?

另外可能对大众更冷的数学史知识是:无理数早在魏晋时期的刘徽已经有论述,如定义开方不尽数为面,并用类似近代极限逼近的算法讨论相关极限和误差问题,已经涉及到无限不循环小数(无理数)的构造算法。不过要强调下,这个无理数的概念是建立在中算范式上,与西数逻辑不同,不能按现代意义来理解,其差异可参考

中西传统数学是两种范式,基于各自背後的中西哲学差异,可参考

因此不能简单比较评价,以西数近代以后(基于工业革命与近代科学的推动)才有的成就来贬低中算其实是不合理的,更客观的比较应该基于16世纪前的中西数学史成就及对各自国家生产力的推动上。可参考吴文俊先生的数学史介绍或初步讨论

再看看西方历史:

20世纪20年代开始,才出现用"无限不循环小数"定义无理数。

历史上人们对无理数的认识,最早是从‘根号型’开始,后续陆续发现其他类型的无理数的存在,如:π、e等。而学生对无理数的认识与无理数的发展具有历史相似性,已有研究表明,虽然高中阶段和大学阶段会学习很多除‘根号型’和π以外的无理数,但学生最为熟悉的还是最初的这两种类型。现代教科书中均采用‘无限不循环小数’来定义无理数,这已完全脱离了无理数最初的起源,是‘深加工’的结果,学生对无理数的理解往往停留在表面,仅会从形式上判断是不是无理数,而不能从知识的本质上理解无理数的定义。而早期教科书无理数定义从不完善到完善的过程,为今日的教科书编写和课堂教学均带来启示。

(栗小妮、汪晓勤,《美国早期教科书中的无理数概念》,《数学教育学报》2017年06期)对比中国数学史,

《九章》通过除法与减法运算而定义新型的数‘分数’和‘负数’,以及相应的各种运算规律,早已完成了‘有理数系统’。”(吴文俊,《中国古算与实数系统(一)》,《科学》2003年02期)

最迟明朝就有了类似导数计算的方法被王文素《算术宝典》记载下来(不代表有微积分),而牛顿莱布尼茨是清朝康熙时代的人物。最後提下一些常见的数学史误区,都与毕达哥拉斯有关,一个是所谓的“毕达哥拉斯定理”并非来自毕达哥拉斯,至少目前文献考证除了很晚後人的转述传说,没有其证明过程的任何可靠记录,相反中国勾股定理被误认为只有特例的说法是错误的,早就被数学史学界纠正了,很多自媒体或教科书都没有更新,相关介绍参考

我国数学教材中的「勾股定理」是否应该改成「毕达哥拉斯定理(Pythagoras theorem)」?

另一方面,从中国古算文献序可初步了解中国文化中对数及算学的推崇,可以说“万物皆数”的思想其实是中国文化,而非只是所谓的古希腊毕达哥拉斯学派思想,後者不知是否有类似中国古算文献一样可靠的传世或出土文献记载流传下来,如仅仅是后人的转述,不妨看作一种西方传说,类似中国的后羿射日一类。中国算学文献相关记载暂列一些参考

《孙子算经》孫子曰:夫算者:天地之經緯,群生之元首,五常之本末,陰陽之父母,星辰之建號,三光之表裏,五行之準平,四時之終始,萬物之祖宗,六藝之綱紀。

南宋秦九韶《数书九章》序

周教六艺,数实成之。学士大夫,所从来尚矣。其用本太虚生一,而周流无穷,大则可以通神明,顺性命;小则可以经世务,类万物,讵容以浅近窥哉?……要其归,则数与道非二本也。更多参考

开头提到的“妄史论”是一种极端伪史论,也是其他回答在批驳的民间自媒体宣传,主要是流量博眼球一类,要想真正了解全面的西方历史,可以参考正规的学界研究,一般称为“疑史论”,相关区分可参考

更多参考

古代中国数学,目前研究生的什么专业会研究它们?(中国数学体系的初步介绍,不只是很多人眼中的普通“算术”喔,这又是常见误区)

古代小孩也要学数学吗?(古代对数学教育的重视与普及)

中国古代数学书中为了研究有没有发明过什么特殊的符号用来做深层次的计算、证明或定理表示?

中国古代有没有产生科学的条件或潜质?(更多中国科学史介绍)

中文在数学表达上是否处于劣势?(中国数学的现代发展尝试)

附录:中印阿数学文化交流与数字比较

“我们可以断言,中国与印度文化交流的起点肯定在公元前3世纪秦统一中国以前,这恐怕是大多数人都能接受的意见。”

——《中印文化交流史话》薛克翘著,商务印书馆,1998年版,第8页另外有知友观点是阿拉伯数字可能与中国数字漢字的草书简化相关,类似日本假名,可参考(比较印度与阿拉伯在现代阿拉伯数字前的数字及现在仍然阿拉伯部分地区实际用的数字,都和流行的阿拉伯数字形态部分差异较大,而漢字数字的草书简化或旋转如下图,确实更接近现代阿拉伯数字形态)

2世纪梵文字头数字(《数学符号史》/徐品方、张红著,科学出版社,2006年版,第62页):

瓜廖尔数系,876年(《学术史概论 第2版》/李文林著,高等教育出版社,2002年版,第107页)

另外有相关考证可参考:

阿尔·花拉子米(约780出生于花剌子模~约850在巴格达市去世),花剌子模人。著名数学家、天文学家、地理学家,被西方誉为“代数之父”。作《算法》所言用“九个数码”表示任何数字,按现在学界研究应该来自中国算筹的十进位值制。

花拉子米出生地现为乌兹别克花拉子模州希瓦市,即昭武九姓的火寻国,位于今天的阿姆河下游、咸海南岸。至657年左右,昭武九姓诸国均已纳入唐朝的羁縻系统,隶属于安西大都护府或北庭都护府,是唐朝的直接管辖地。花拉子米出生时,唐朝已统治火寻一个半世纪。因此,按地域花拉子米及其祖辈都属于唐朝边民,花拉子米属于中国数学家。再引网上关于蓝教授学术背景的介绍:

蓝丽蓉(1936-),新加坡著名的中国数学史学者,新加坡国立大学退休教授,国际科学史研究院院士。蓝丽蓉是新加坡企业家陈嘉庚的外孙女,李光前的姨甥女,原名温丽蓉,嫁与新加坡律师蓝秉湖后从夫姓。1957年,蓝丽蓉毕业于马来亚大学(今新加坡国立大学),后获得女皇奖学金赴英国剑桥大学深造。回新加坡后任新加坡大学讲师,1966年获新加坡大学博士学位。1988年晋升为新加坡大学正教授。她在新加坡大学数学系任教,前后长达35年,于1996年退休。

自1966年开始,蓝丽蓉在国际数学期刊发表关于《九章算术》、《杨辉算法》、《张邱建算经》等中算史经典的论文。从1974年至1990年兰丽蓉兼任国际数学史学会刊《Historia Mathematica》的副主编。

《数源》书中详述中国五世纪《孙子算经》的十进位制筹算的记数法则、和加、减、乘、除、分数运算、开平方运算的程序,还详细比较九至十世纪(原认为是)阿拉伯的著名数学家花拉子米、伊本·拉班关于印度算法的多种著作,发现阿拉伯国家早期关于印度算法中的四则运算和开平方方的程序,和孙子算经中的方法十足相同,从而提出印度-阿拉伯数字系统的十进位制概念,乃起源于中国算筹的学说。

蓝丽蓉的考证基于五点,其思路非常明确:其一,阿拉伯数字出现以前,最早出现十进制的国家是中国;其二,阿拉伯和印度古代的所有典籍记载中全无十进制的影子;其三,中国在三世纪以后,和印度、阿拉伯世界一直有多路的文化商业交往;其四,中国算筹曾传播到日本、韩国等地,且这些国家史籍皆有记载;其五,中国的筹数运算法则和现代阿拉伯数字的相应法则基本同构。以上五点在《雪泥鸿爪溯数源》中得到了充分的论证。

该书于2004年再版,内容大致和92年版相同,但增加一篇她在2002年在北京召开的国际数学史大会上,在荣获凯尼斯·梅奖之后的致谢演讲,题为《中国古代的数学及其对世界数学的影响》。编辑于 2024-04-23 01:16・IP 属地江苏真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

半枝莲 - 6 个点赞 👍

啊?19世纪?

19世纪清政府都被打出屎来了

牛顿的手稿:

我不清楚你的学派,请告诉我你的观点

A.手稿是伪造的,牛顿是现在编的

B.牛顿姓牛,是中国人

话说,

19世纪确实有一个大国,表示数字的时候占位符都不用,是空一格表示的

编辑于 2024-08-06 21:05・IP 属地江西查看全文>>

黄鼠狼精Morrica - 2 个点赞 👍

这个观点是错的。

我看了昆羽继圣的文章。我认为他只是论证了在英语里,0这个数学概念很晚才出现。

于是一些人,包括昆羽继圣网友,都试图推论西方人很晚才有零的数学概念。

这在逻辑上是不成立的。

原因很简单,他们不知道早期的国际语言是汉语文言文,中间某段时间还有八思巴文。

在蒙古帝国时期,大元朝作为宗主国,就大力援建小弟伊尔汗国。再往前,唐朝在西域的文化输出也使得波斯,文化水平跳跃式发展。

他们其实仅仅证明了“现代英语”是一门很新的语言,现代英语年龄很小。

之前的西方人,要学抽象一些的学问,至少要懂八思巴文,再深入一些,就要学汉语。也就是说,以前的西方人除了掌握可能存在的西方古语言(低级语言,无法用于哲学和科学),他们根本不会什么英语、拉丁语。

我以前就提到过,0——起源于中国数学的算数计算结果记录的空位符号。0的本来面目是进位过程中表达空位的符号。

至于现代英语。现代英语是以汉语文言文为骨架,中国的地方方言为皮肉,新发明出来的语言,历史很短。你可以在英语中找到大量和闽南语、客家话、粤语直接相关的内容,而这三种方言都在广东,又恰恰是南洋华人以至海外华人的主体语言,可以说,英语抄袭闽南语、客家话等方言,这不是偶然,是必然。

至于拉丁文,我没啥研究,有网友说是西班牙崛起时的语言,和《洪武正韵》有关联,我没有验证过,此处存疑吧。但依然有很多证据证明,拉丁文产生的拉丁语也是很新的,比英语早不了几百年,参见过往很多西史辩伪网友的论证。

顺便说一下,zero这个发音,我个人认为是对汉语“周”的记音,在明代数学的中文文献里,数字0是画成圆圈⭕,而数字的进位过程:

从1到9,进位0,又开始从1到9。周而复始

所以这个圆圈引申出了周而复始的概念,算是对进位过程中的数字符号的重复利用采取了一种宏观视角。

于是发明英语的人,把数字0和汉语“周”的读音联系起来。

所以,我认为英语的zero,来源于周字。

此外,我认为,英语cipher,来源于汉语——算法。

所以,让一些网友产生这个误解的原因——仅仅是现代英语是一门历史很短的语言。

希望我此文可以澄清误解。

推荐我的下文

评论区某人的阅读理解力真是搞笑。

我什么时候说过——古代全世界的人都说汉语?

难道现在全世界的人都说英语吗?哈萨克斯坦说英语吗?俄罗斯人说英语吗?法国人说英语吗?日本人说英语吗?

我实际说的是:英语现在是全球知识分子的国际通用语。而在古代,全球的知识分子的国际通用语是汉语。古代世界的汉语地位,就等价于现代世界的英语地位,甚至古汉语地位还更高。古代欧洲人大部分是文盲,算个屁的知识分子,他们说着粗鄙的古部落语言,这些古部落语言,全都无法研究科学和哲学。

编辑于 2024-04-19 18:27・IP 属地广东查看全文>>

人可玉 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

绿竹在平川 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

陈地苏 - 1 个点赞 👍

您这西方,包括印度嘛?阿拉伯数字数字(现主流观点认为是古印度人使用的计数符合)。而瓜廖尔石碑则有明确数学意义上的零的记载,时间大概在九世纪左右,此外,这个还引申到了佛教里“一切皆空”的抽象概念里。而这个基本在十世纪作用传入欧洲,随这阿拉伯数字而逐渐普及。

此外,阿拉伯数字属于计数符号,0的概念更早,只是未必用“0”这个符号,例如中国古代史用“空”位表示零的。

所谓的西方没有”零“的概念,主要出于有关于“乘除”运算问题,而这本身并没有很多人想的那么自然而然(与我们日常用的”零”,数学概念上的”零”要复杂的多)。实际上,现代很多人其实也无法理解”零的乘除“和”负数乘除“的真正的含义。

中国古代《九章算术》确实有”负数“和”零“的记载,但是并没有真正的讨论”负数“和”零“的数理意义,其而是停留在”加减“运算,而无”乘除”。

发布于 2024-04-21 14:05・IP 属地广东查看全文>>

坂本是只猫 - 0 个点赞 👍

醒醒,19世纪已经有Maxwell方程组了。

$$\begin{aligned} \nabla\times\bold E&=-\frac{\partial\bold B}{\partial t}\\ \nabla\times\bold H&=\bold J+\frac{\partial\bold D}{\partial t}\\ \nabla\cdot\bold D&=\rho\\ \nabla\cdot\bold B&=0\\ \end{aligned} $$

发布于 2024-04-19 23:13・IP 属地黑龙江查看全文>>

看穿一切的心夕 - 0 个点赞 👍

在数学的宏伟殿堂中,零以其独特的魅力和深邃的哲学意义,犹如一位神秘的守门人,引领着我们进入一个无限的新世界。它不仅是数学符号的一员,更是人类文明发展史上的一个重要里程碑。零的出现,标志着人类从数与量的具象思维,跨越到了抽象逻辑和无限可能性的探索。

零的故事,是一部跨越时空的史诗,它从古印度的沉思中诞生,穿越阿拉伯的沙漠,最终在欧洲的文艺复兴中绽放光芒。这个看似简单的符号,其实承载着人类对于存在与虚无、有限与无限的深刻思考。它是数学家们无数次试验和推理的结晶,是哲学家们对宇宙本质探索的见证,是科学家们对自然规律挑战的工具。

今天,当我们在数字化的海洋中遨游,每一次按下键盘上的“0”,都是对这个伟大发现的致敬。零不仅仅是数字世界的基石,更是现代科技的加速器,它使得计算机能够编织出复杂的虚拟现实,使得科学家能够揭示宇宙的奥秘。

因此,让我们以十分谦虚的姿态,对零表示最崇高的敬意。它不仅仅是数学的零,更是哲学的起点,科技的伙伴,未来的启示。零,这个无中生有的奇迹,将继续伴随着人类,探索未知的领域,开启智慧的新篇章。

发布于 2024-04-19 11:28・IP 属地河南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

墨宇观星 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

司礼监掌印太