如何看待半月谈文章【1个正式工背后1.8个临时工:一个欠发达县的临聘人员之困】?

半月谈记者近期在乌蒙山区A县调研时看到“穷财政富养人”现象——财政供养人员数量持续扩增,给县级财政带来沉重负担。临时工数量超在职人员A县财政局有关负责人提供给半...

- 1 个点赞 👍被审核的答案

这是一个独裁腐败堕落的国家,财政供养人员比例不管是纵向比较还是横向比较都是世界第一。

今天刷视频刷到了鲁迅先生的历史,鲁迅没有给’吃人’下一个定义,这也可能是中国人总是习惯稀里糊涂。如果‘吃人’就是剥削,剥削是非自愿的不平等交换。

这个世界,有了标准,你才能判断对错。公平这个标准适用于人类任何的事情,公平是人人生而平等的公平。任何事情公平就是对的,不公平就是错误的。

人类的任何问题都源于不公平的制度,那制定不公平制度的人就是问题的第一责任人。每个人制定自己的制度,企业主制定企业制度,国家的主人制定国家制度。谁是国家的主人呢?谁该为此负责,千刀万剐呢?

解决人类任何问题的唯一正确途径都是制定公平的制度。半月谈仅仅是发现问题,这是不完整的,完整的闭环应该是谁制造了问题,谁发现了问题,如何解决问题。

在不公平的制度下,必然产生特权阶级,特权阶级必然剥削非特权阶级。苏联的特权阶级让苏联解体了,在解体的时候,特权阶级还能在私有化过程中再捞一笔,历史大概率会重演。

编辑于 2023-12-04 21:58・IP 属地广东查看全文>>

梁有标 - 1 个点赞 👍

把编内的工资降到编外的工资就行了,编内工资比编外高8倍以上还说是编外支出的问题???

查看全文>>

哈哈 - 5 个点赞 👍

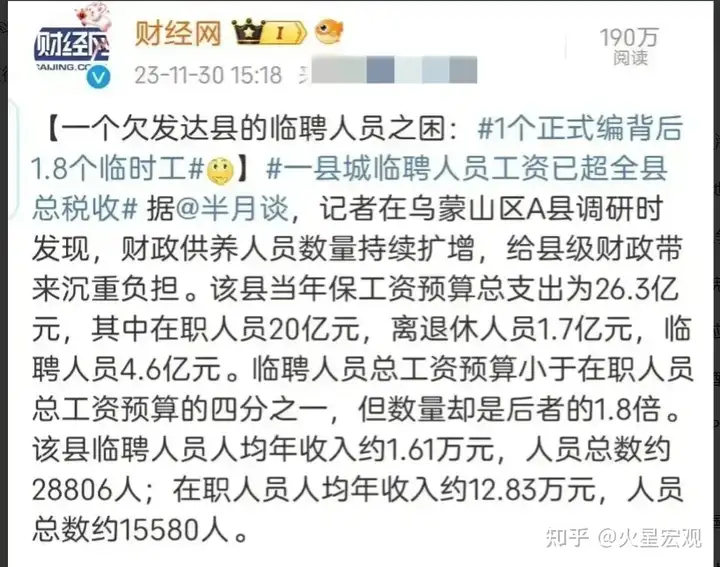

不算不知道,一算吓一跳,每1个在职人员身后有1.8个临聘人员,且在职人员平均年收入是临聘人员近8倍,而临聘人员月收入仅为1300余元。

财政供养人员数量持续扩增,给县级财政带来沉重负担,半月谈记者将这种现象概括为“穷财政富养人”。

以这个县为例,县级财政已经穷困到靠净输血维持的地步。2022年,该县一般公共预算收入完成7.02亿元,其中税收收入4.14亿元,同年上级补助收入42.3亿元。

直白地说,县里连吃饭养人的能力都没有,只能靠上级补助转移。

怎么解决穷财政、富养人的问题呢?

贵州省社会科学院副研究员张可建议,采取劳务派遣、政府购买服务等多元方式解决基层实际用工需求,防止一些部门大包大揽带来临聘人员“能进不能出”问题。

劳务派遣与购买服务看起来很美好,实际上只不过是变了个花样而已,很难从本质上减轻财政负担,甚至会反过来增加开支和用人成本。

半月谈调研的这个县县长讲出了问题的本质,他说:“上级政府要么不要出台政策,出台政策就要根据事权划分配备足额资金,明确资金来源,否则最终都由县级财政承压,矛盾全部汇聚在基层。”

还是那句话,问题在下面,根子在上面。

减少财政开支的根本出路在于简政放权,一方面把财权、事权还给基层政府,另一方面从减和尚变成拆庙,从上面开始削减一些给下面添乱的部门和工作。

下面为什么养那么多人,为什么人越多越忙忙碌碌,如果都在服务老百姓倒也挺好,实际很多人是在迎合和落实上面的工作,是在进行自我循环、自我服务,这是导致人员膨胀的根本原因所在。

行政机构的特点在于,一旦设置就会占有和消耗公共资源,同时不断想方设法体现并不断强化权力存在,指望权力自觉收敛是不现实的,唯一办法就是裁减,只有拆掉寺庙才能赶走和尚。

这也是精兵简政的梗阻所在,只减人不减事,只减下面不减上面,就永远无法破局。

比如,上面只要减少一项评比,下面就会相应减少很多不必要的财政开支,上面只要少索要一张报表,下面就能压减一部分不必要人员。

实践反复证明,减人只是徒劳无益的治标之策,治本之策在于从上开始减事减机构,少开会、少发文件、少做规划、少搞评比,那么下面就没有增人的理由和动力了。

管得越多,统得越死,疙瘩就越难解开。

切记,官不扰民民自富,上不扰下下自安。

发布于 2023-12-05 13:09・IP 属地江苏真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

燕梳楼 - 4 个点赞 👍

临聘人员人均年收入约1.61万元,人员总数约28806人;

在职人员人均年收入约12.83万元,人员总数约15580人。

16100/12=1341元

一个月上五天班(40小时),我都觉得亏

这些关系户都是在领空饷吧

编辑于 2023-12-02 23:00・IP 属地山东查看全文>>

当涂高 - 3 个点赞 👍

内容提要:

1个编制配1.85个临时工,在编工资为临工的7.97倍,财政工资支出为税收的6.35倍,乌蒙山区A县是各地公权力膨胀导致公共机构人员失控的典型样本。要素成本下降但制度成本增长,是经济发展的大忌。通过新一轮体制改革,将制度成本控制在有利于保持经济活力和竞争力的范围之内,这应该是决策者要抓的重点。

一、1个编制配1.85个临时工,在编工资为临工的7.97倍,财政工资支出为税收的6.35倍,乌蒙山区A县是各地公权力膨胀导致公共机构人员失控的典型样本。

最近,《半月谈》2023年第22期《令人担忧,值得警惕——乌蒙山区A县财政供养人员工资支出超过全县税收收入近5倍!》这篇文章成为网络热点,引发了越来越多的人参与对权力失控、机构膨胀现象的讨论,以及对体制内同岗不同酬、收入分配严重不公现象的担忧。

该文披露,乌蒙山区A县 2023年在职编制人员总数约15580人,人均年收入约12.83万元,工资总支出为20亿元; 另有临聘人员总数约28806人,为在编人员的1.85倍,人均年收入约1.61万元,为在编人员的12.5%,工资支出4.6亿元;还有退休人员支出1.7亿元。

2022年A县税收收入4.14亿元,该县当年保工资预算总支出为26.3亿元,财政负担的体制内人员工资是其税收收入的6.35倍。

由此看,乌蒙山区A县存在十分严重的公共机构人员膨胀失控、公共财力严重入不敷出、穷财政富养人、同岗不同酬、收入分配严重不公平等问题。

公权力膨胀导致公共机构人员失控,财政供养人员工资支出远大于税收收入的现象在全国,特别是中西部和东北地区相当普遍,而且日趋严重。虽然从全国来看,不同地区的此类现象有所区别,轻重不同,但半月谈作为权威的官方媒体,派出记者深入乌蒙山区调研写出的这篇文章,其基本的事实,其实在全国各地是普遍存在的。

二、要素成本下降但制度成本不断增长,是经济发展的大忌。

很多人觉得,财政支出的多少,与企业和大众无关。疫后各地经济复苏不如预期,政府收入减少,社会上不少人希望公务员减薪减少财政负担来应对。但居然有不少人反对,他们认为公务员才是社会消费的主力,只有保障公务员的工资,才能保住消费。只有增加公务员的工资,才能刺激消费。

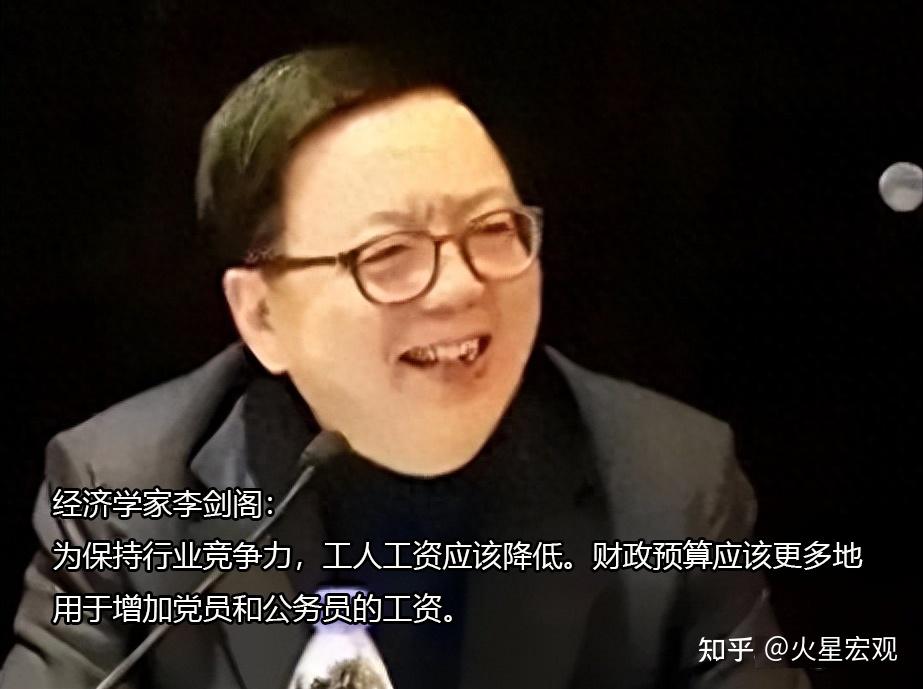

更有甚者,一些专家还提出了一些违背基本经济学常识和人类良知的观点。比如经济学家李剑阁在南京师范大学的一次演讲中,提出现在农民工的工资太高了。为了保持行业竞争力,工资应该降低,否则我们将面临生产线大规模搬迁到东南亚和其他地方的后果。他还指出,财政预算应该更多地用于增加党员和公务员的工资,因为他们是国家的基础。

在经济学上,我们将政府、政府管理的为社会提供公共产品的学校、医院、环境卫生、公共交通等公用事业机构聘请的在编人员和临时工,都称为政府雇员。对于政府雇员来说,用纳税人的税款向他们支付的是工资。但对于宏观经济而言,纳税人支付给他们的工资、办公费用,还有公共机构掌握的土地等要素价格,实际上是经济发展的制度成本。毫无疑问,政府雇员越多,工资越高,制度成本也越高。

因为这些是构成税费的基础。比如李剑阁所说的劳动力成本,其中当中有一大块是社会保障的提取,通常占我们工资总额的40%。但发达国家社会保障水平比我们高得多,但从工资中提取的社保比例却要低得多,有15%的,17%的,20%的。工资中40%的社保费,不是市场决定的,不能根据经济形势的好坏变动,是法定的,带有强制性,这些就构成了制度成本。

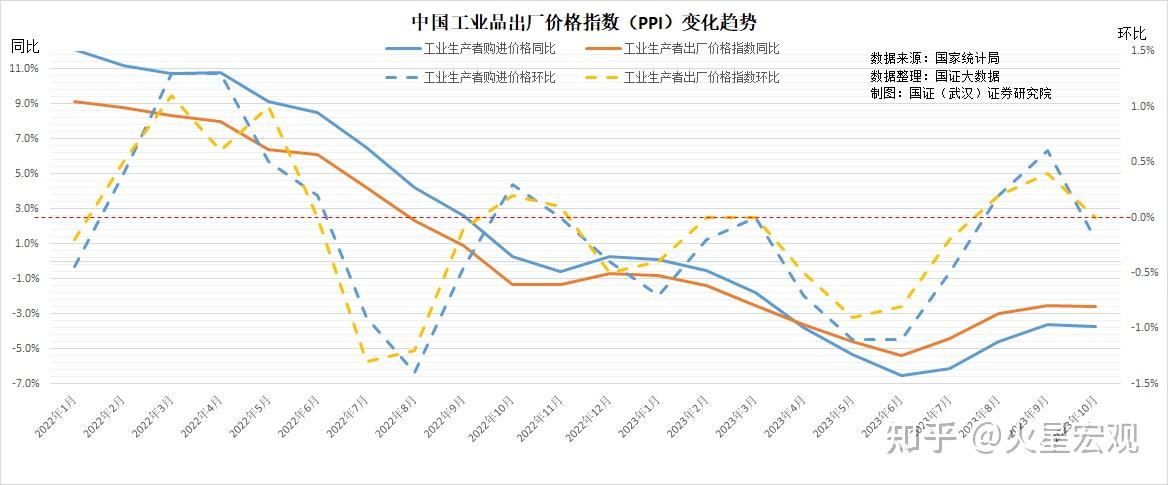

疫后因为经济复苏迟缓,不仅社会消费供过于求,大多生产要素也供过于求。10月份,衡量消费供求得消费品价格,同比下降0.2%,环比下降0.1%;衡量生产资料采购价格得工业品购进价格,同比下降3.7%,环比下降0.2%;5年期的存款价格同比下降了16%,贷款报价同比下降了2.3%。1-9月份的现价GDP同比增长4.9%,但制度成本却逆势大幅度上涨,1-9月份全国一般公共预算收入累计166713亿元,同比增长8.9%。制度成本在GDP中的占比同比增加了0.6个百分点。

我在《中国政府雇员成本占税收4成,比美国负担还重?》一文中披露过,2021年,我们的财政预算收入只有20.26万亿元,只占GDP的17.6%。但如果与大多数国家的财政统计口径一样,包含政府基金、医保、社保、国有资本上缴在内,全口径的财政收入达到了40.27万亿元,制度成本占到了GDP的35%。而同年居民工资性收入仅占GDP的24%。由此看,我们的制度性成本已经远远超过了劳动力成本。制度成本失控导致企业盈利下降,已经成为经济发展的主要障碍。

三、通过新一轮体制改革,将制度成本控制在有利于保持经济活力和竞争力的范围之内,这应该是决策者要抓的重点。

我们经济发展中面临的制度成本失控增长的问题,应该引起我们高度的注意,因为制度成本是没有办法通过市场供求来解决的,只有通过大刀阔斧的改革,才能有效削减它。

其实我们在四十多年前上一轮改革开放前,当时所有的要素成本都很低,但当时机构臃肿,人浮于事,公共机构对社会高度管控不仅导致制度成本很高,还严重压抑了经济活力。经过当年艰难的改革,有一段时间我们把制度运行的成本降了下来,因此我们取得了1980-2010年三十年的经济高速增长的成就。

现在的局面很不同了,春风吹又生的制度成本伴随着我们对社会管控的加强而不断攀升,制度成本的推高反过来又推升了要素价格。最近几年要素价格和制度成本互相抬升,压抑了整个经济机制的盈利能力,进而拖累了经济的增长速度。可怕的是,由于要素成本是市场调节的,近年来经济增长偏弱,各种要素供过于求价格下降,但刚性的制度成本却不降反升,完全抵消了市场自我调节下要素成本下降换来的市场修复增长的空间。

最近几年,特别是疫情以来,为了加强对社会全方位、无遗漏的掌控,全国各地体制内的权力不断扩张到社会的每个角落,由此带来了机构与人员的膨胀,人头经费的飙升。这一现象在房地产市场红火,卖地收入可观时,各级领导以为自己有能力养更多的公务人员,公共财政这一吞金巨兽守着锅里的珍馐佳肴还足够造,无需伸向企业和民众,社会大体上也相安无事。

疫情期间,封控政策所需的事权在客观上也推动了公共机构的人员膨胀和制度成本的急剧增长。在当时,还可以解释为为了人民的身体健康。但疫情退出后,当时新增加的那些针对疫情的事权却并未完全退出,膨胀的人员也是进入容易退出困难。与此同时房地产需求失速,政府卖地收入持续萎缩,入不敷出的财政让疯狂膨胀的财政供养人口难以为继,刚需的过高的制度成本更成为社会关注的焦点和经济发展的堵点。

在目前我们面临的国内经济疲软,国外供应链转移的双重困境下,如果不能通过系统的改革把这个制度成本大幅度降下来,内部经济增长的活力就会消解,外部中国经济的国际竞争力就会损失。这一点应该引起我们决策者,包括网民的重视。

胡锡进也痛斥了编制内外两张皮的现象。他认为,一方面,基层形式主义,打卡现象突出,急需要人员扩充来完成;另一方面,人员增多,什么都管和加强表现就有了更多欲望和条件。而体制内外待遇的差别,又促使社会疯狂考公考编。人员的疯狂涌入,又加大了财政负担,不断发债,导致地方债高居不下。这样的情形,相信每一个纳税人看了都如鲠在喉、如坐针毡。

如何通过再一次的体制改革、机构改革,将公权力关进制度的笼子里,将膨胀的政府雇员削减到与经济水平匹配的程度,将制度成本控制在有利于保持经济活力和竞争力的范围之内,这应该是决策者要抓的重点。

说的通俗一点,自己从豪华饭桌上撤下几个菜,端出去给吃不饱的人吃,总比大家饿得忍无可忍,冲进去掀桌子,要和谐、体面啊!

【作者:徐三郎】

发布于 2023-12-04 08:35・IP 属地湖南查看全文>>

火星宏观 - 2 个点赞 👍

老生常谈没什么意思的问题,临时工的待遇可以说是市场化决定的,与正式工的差价就是编制的真实福利,临时工与正式工的关系越来越演变成明清的官吏分离制度。

毕竟我国公务员池是干部预备池,属于准干部,基层公务员变得越来越像中世纪骑士或先秦士人。

鼓励基层多方式解决用人需求,防止财政大包大揽。贵州省社会科学院副研究员张可建议,采取劳务派遣、政府购买服务等多元方式解决基层实际用工需求,防止一些部门大包大揽带来临聘人员“能进不能出”的问题。

当然文章的重点不是讨论公务员终身制,而是讨论临时工终身制趋势。

提出的解决方案还是市场化,把政府公共事务外包,看着就很魔幻。

其实只要是现代政府,政治机关扩张是必然的事情,很多国家都有临时工长期化现象,放过国内就成了不被允许的事。

他的悖论在于因公务员终身制的存在,官方长期规律是压缩编制,反而导致临时工规模愈发庞大。

再往深层次的财政结构性问题去看,政治权力承包制体系下临时工的事权由本级政府承担,财权却由上级负责。

上级财政负担重叫苦不迭才是本次新闻的重点。

正常的解决办法无非是上级收归事权实现权责一致,直接派出机构去基层替基层减负。

可若是如此就没有这个新闻了,改良指导下大概率还是走向那位副研究员逐级甩包袱的路子,不管是民企还是国企,还能货币化资本化。

或许直到劳动力市场供需平衡,正式工与临时工差价趋于平衡,终身制也就可有可无。八九十年代公务员停薪留职和辞职下海非常多,实际上就是这种倒挂现象。

至于选官制度想改路子也很多,也不需要走欧美路子,但大众政治是现代化的趋势之一需及早规划。

发布于 2023-12-04 08:32・IP 属地山西查看全文>>

卧牛 - 1 个点赞 👍

三定的编制方案太扯淡

以我熟悉的农业为例

苏南地区基本没啥农业项目

但是长期满编满配的人员

包括编外的也是很多

苏北地区承担大量农业项目的

长期没钱没法配置人员

所以很多多余的人员都被借走了

发布于 2023-12-04 14:28・IP 属地江苏查看全文>>

李非 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

Mogicman - 0 个点赞 👍

据称:A县财政局有关负责人提供的一份2023年该县保工资支出预算表显示,该县当年保工资预算总支出为26.3亿元,其中在职人员20亿元,离退休人员1.7亿元,临聘人员4.6亿元。 临聘人员总工资预算小于在职人员总工资预算的四分之一,但数量是后者的1.8倍。该县临聘人员人均年收入约1.61万元,人员总数约28806人;在职人员人均年收入约12.83万元,人员总数约15580人。 A县财政局有关负责人说,临时工的聘用主要有两类:一类是有上级政府发布政策依据的聘用,如生态护林员、协警、村组干部等;一类是县级及以下政府部门根据实际工作需要聘用的,如司机、厨师、打字员等。 部分临聘人员事实上成为长期聘用人员。A县县委办负责文印工作的王某,在这里工作已经23年。现在他每月工资2500元,年底考核合格还可以拿到6000元绩效奖金。

在A县的邻近几个区县,临聘人员数量平均为在职人员数量的1.7倍。在增加的财政供养人员中,临聘人员是增速最快、数量最多的群体。 沉重的财政负担 2022年,A县一般公共预算收入完成7.02亿元,比上年决算数增长0.85%,其中税收收入4.14亿元,同年上级补助收入为42.3亿元。 对比该县的工资预算总支出不难发现,A县一般公共预算收入无法覆盖财政供养人员的工资支出,临聘人员的总工资支出超过全县总税收收入。“全县上年支付临聘人员工资近5亿元,其中只有8000万元是由县级以上专项资金支持的,其余全靠县级财政负担,大多需从上级财政的一般转移支付中腾挪资金来支付。”A县财政局有关负责人说。聘人员的持续增长主要是由于政策要求和市县乡事权增加的需求所产生的。然而,大部分临聘人员的招录和管理没有统一部门负责,招录程序较为随意,存在数量无序增长、质量无法保障的现象。因此,建议明确县级人社部门作为全县临聘人员管理部门,摸清临聘人员底数,参照事业单位人员管理模式,结合当地实际情况,制定规范化管理制度,规范人员资质、进出流程、待遇保障等。

此外,还需减轻县级财政负担、鼓励基层多方式解决用人需求等建议。这些建议包括深入推动省以下财政体制改革、理顺基层财权与事权相匹配的治理机制、减少临聘人员招聘中产生的基层资金配套要求、采取劳务派遣、政府购买服务等多元方式解决基层实际用工需求等。

总之,解决县城临时工数量过多的问题需要从多个方面入手,包括精简机构、提高效率、加强税收征管、发展经济和改进用工制度等方面。只有这样,才能确保县城的财政状况稳定和健康发展。

发布于 2023-12-01 08:45・IP 属地北京查看全文>>

无所吊谓 - 0 个点赞 👍

该县临聘人员人均年收入约1.61万元,人员总数约28806人;在职人员人均年收入约12.83万元,人员总数约15580人。

正式工是工资是临时工的7倍,现在说临时工太花钱了,要砍掉。。。。。

砍掉一个编制可以雇佣7个临时工,我感觉很划算

发布于 2023-12-01 09:04・IP 属地浙江查看全文>>

嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻 - 0 个点赞 👍

按照基层“保工资、保运转、保民生”的要求

看见了吧,谁在前谁在后

编制是国之根本,是万万不可以动的,一个西南山区,年税收4.14亿元的县,体制内平均工资接近13万一年,不考公还等啥?

-----------------------------------------------------------------------------------

在职人员20亿元,离退休人员1.7亿元,临聘人员4.6亿元

临聘人员人均年收入约1.61万元,人员总数约28806人;在职人员人均年收入约12.83万元,人员总数约15580人

编辑于 2023-12-01 11:01・IP 属地北京查看全文>>

弈剑秋尘 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

朱方小吏 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

桃花岛岛主 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

哈哈 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

苏苏陈陈 - 0 个点赞 👍

新闻曝光的乌蒙山区某些区某些县震惊的现象:每一个编内人员背后站着1.8位编外人员干活,还吃光了一个小县城所有的税收。

这样的现象其实不能怪那些编外人员,他们只是想方设法找了些亲戚帮忙,只为有个在小地方工资虽不高,但相当体面的一份工作,也希望基干了几年后,能得来一份可以干到退休的稳定工作了!

每当爆出编外人员相关话题,他们要么以背锅侠的身份出现坏事做尽不惩难以平民恨,要么以编外人员闹事渴望解决同工同酬问题要得一个公平,甚至还有各地轰轰烈烈的裁撤编外人员的呼声让人感慨一个编的意义。

这些不合理现象背后合理的编排,无法追根溯源,也很难两全其美,甚至大多无法解决,即使解决无非花了纳税人的钱让部分人拿钱闭嘴,仅此而已,而更多的是悄无声息的被平息了,毕竟这样的事无论怎么个情况,其实都不光彩。

这次曝光的乌蒙山地区的现象可能全国各地都存在,只是还没那么严重,当地的财政缝缝补补,借点钱平账还可以过一日算一日,但财政紧张了,就拿编外人员占有支出说事,说起来也不厚道,毕竟大家的疑问:早知今日何必当初呢?

可事出有因,编外工作岗位可不是近年就有了,而是有着很长的历史了,用编外人员干又苦又累的活儿,拿最少的工资,最资金宽裕的年代,真的很划算,只是东升西落,没人预想到未来的一切,才又有了拿编外做文章的不得已以及现实痛苦了!

再说编外人员虽得工作充斥着猫腻,但他们也要养家糊口,那么如何有效解决资金困顿,对这类人做动作时,难免窠臼的同事还会感受此起彼伏的批评声浪了!

发布于 2023-12-04 14:35・IP 属地湖南查看全文>>

杨枝甘露的喽啰 - 0 个点赞 👍

1个正式工背后1.8个临时工:如何破解四大困境?

碧翰烽/文

关于这份重磅调查报告,有三组数据值得关注与研究:

一是在职人员与临聘人员的总数比例:1.8倍。A县临聘人员总数约28806人,在职人员总数约15580人,临聘人员总数是在职人员总数的1.8倍。

二是在职人员与临聘人员的收入差距:7.9倍。A县临聘人员总工资预算小于在职人员总工资预算的四分之一,临聘人员人均年收入约1.61万元,在职人员人均年收入约12.83万元。

三是临聘人员总工资超过全县总税收。2022年,A县一般公共预算收入完成7.02亿元,其中税收收入4.14亿元,同年上级补助收入为42.3亿元。临聘人员总工资支出4.6亿元。

能够看到这样较为详尽的调查报告,一个方面说明问题之突出,另一个方面也说明解决问题之决心与态度。

我以为,至少有四大困境,需要我们好好思考,应该如何加以破解?

第一,临聘人员数量应该如何控制?需不需要一个基本原则?是应该少于正式人员,还是等于或多于正式人员?

谁来招聘?谁来把关?聘用的必要性重要性应该如何论证?该不该设立一个合法合理的人员比例标准?

比如,各个地方都按要求配备了辅警,有的地方还出台了地方性法规或政府规章,对辅警的招录、条件、管理等方面进行规定。但是民警与辅警之间,应该以怎样的比例最为合适?有的地方是1:1,有的地方可能达到了1:2或3。如此该作怎样的限制与控制?

还有,临聘人员的招录标准与程序,如何才能保证公开公平公正?否则可能导致人员素质参差不齐,人员进口难以真正控制,说不定就成了关系户的“池子”。

第二,临聘人员薪酬待遇应该如何保证?基本标准如何确定?

一者,从现实条件来看,同工同酬是很难的,但是否该清晰确定正式人员与临聘人员的职责任务?保持基本的边界。

二者,临聘人员与在职人员工资收入应该保持怎样的差距?需不需要有个底线标准?最起码要做到收入与工作付出相对等。像有的临聘人员已然成为单位工作的主力军,其作用与贡献远远超过正式人员,却拿着微薄之工资。

第三,就当前一些地方财政状况,还能不能用得起临聘人员?

临聘人员工资已经超过了总税收,但与在职人员相比较,其实还是小头。有的地方基本成了吃饭财政。如此情形下,还能不能用得起临聘人员?如果要用得话,钱从哪里来?有的地方采取自筹,这可能又会衍生另外的问题。

第四,如果全部取消临聘人员,现有工作会受到多大影响?

这也是比较现实的问题。就是有的单位一旦全部取消临聘人员,工作还能不能正常运转?恐怕是要打个问号的。这其中至少涉及两个方面的问题:一个是正式人员编制配备是否合理或到位?按照现有的工作职责和目标任务,人员配备是否科学?一个是如何用科学有效的办法考核管理正式人员?防止一部分人干、一部分人看、一部分人在捣乱。这其实也是一些单位不得不聘请临时人员的原因所在,不是缺人,而是缺干活的人,缺能干活、想干活的人。

有人或许会问,到底应该怎么办?其实就是精简机构人员,包括过去曾经推行过的停薪留职、人员分流等等,都是可以考虑的办法,不仅可以减轻负担,还可以搞活市场与社会。

发布于 2023-12-04 21:39・IP 属地湖南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

碧翰烽 - 0 个点赞 👍

这个a县有户籍人口百万左右,常驻人口却只有70万左右。是典型的劳动力输出县,留下的都是老幼病残女。临聘人员中也基本上都是这样的构成。

这类县问题不是什么临时工,也不是什么编制超标。问题是这类县在现代社会中的土地产出能力太低,维持现代文明成本太高。

编辑于 2023-12-04 23:16・IP 属地江苏查看全文>>

高策 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

kaban - 0 个点赞 👍

查看全文>>

大唐陵少