内容提要:

1个编制配1.85个临时工,在编工资为临工的7.97倍,财政工资支出为税收的6.35倍,乌蒙山区A县是各地公权力膨胀导致公共机构人员失控的典型样本。要素成本下降但制度成本增长,是经济发展的大忌。通过新一轮体制改革,将制度成本控制在有利于保持经济活力和竞争力的范围之内,这应该是决策者要抓的重点。

一、1个编制配1.85个临时工,在编工资为临工的7.97倍,财政工资支出为税收的6.35倍,乌蒙山区A县是各地公权力膨胀导致公共机构人员失控的典型样本。

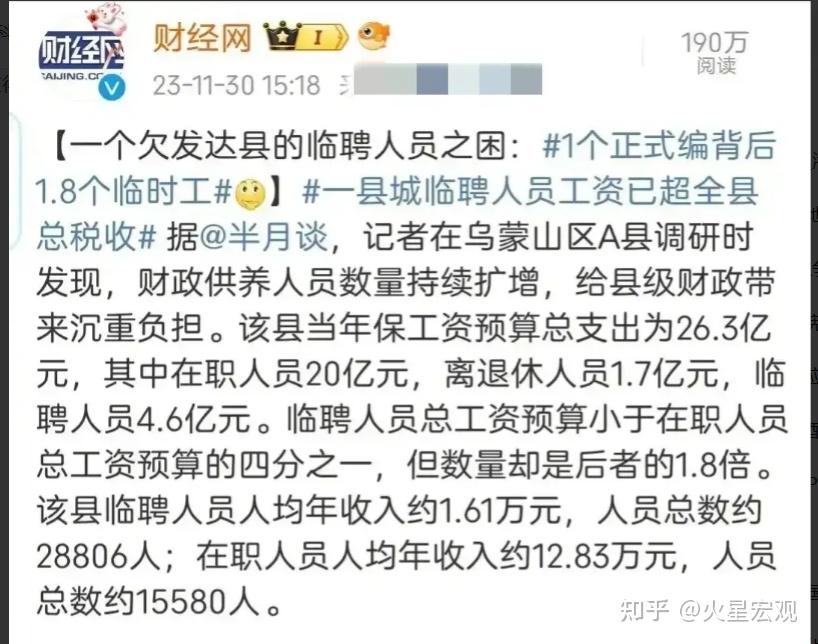

最近,《半月谈》2023年第22期《令人担忧,值得警惕——乌蒙山区A县财政供养人员工资支出超过全县税收收入近5倍!》这篇文章成为网络热点,引发了越来越多的人参与对权力失控、机构膨胀现象的讨论,以及对体制内同岗不同酬、收入分配严重不公现象的担忧。

该文披露,乌蒙山区A县 2023年在职编制人员总数约15580人,人均年收入约12.83万元,工资总支出为20亿元; 另有临聘人员总数约28806人,为在编人员的1.85倍,人均年收入约1.61万元,为在编人员的12.5%,工资支出4.6亿元;还有退休人员支出1.7亿元。

2022年A县税收收入4.14亿元,该县当年保工资预算总支出为26.3亿元,财政负担的体制内人员工资是其税收收入的6.35倍。

由此看,乌蒙山区A县存在十分严重的公共机构人员膨胀失控、公共财力严重入不敷出、穷财政富养人、同岗不同酬、收入分配严重不公平等问题。

公权力膨胀导致公共机构人员失控,财政供养人员工资支出远大于税收收入的现象在全国,特别是中西部和东北地区相当普遍,而且日趋严重。虽然从全国来看,不同地区的此类现象有所区别,轻重不同,但半月谈作为权威的官方媒体,派出记者深入乌蒙山区调研写出的这篇文章,其基本的事实,其实在全国各地是普遍存在的。

二、要素成本下降但制度成本不断增长,是经济发展的大忌。

很多人觉得,财政支出的多少,与企业和大众无关。疫后各地经济复苏不如预期,政府收入减少,社会上不少人希望公务员减薪减少财政负担来应对。但居然有不少人反对,他们认为公务员才是社会消费的主力,只有保障公务员的工资,才能保住消费。只有增加公务员的工资,才能刺激消费。

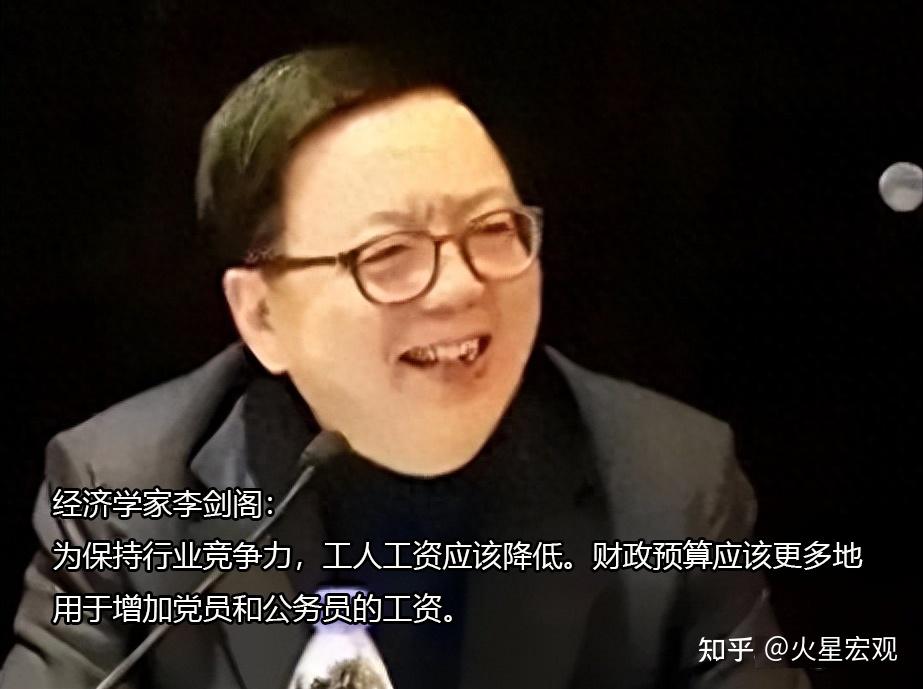

更有甚者,一些专家还提出了一些违背基本经济学常识和人类良知的观点。比如经济学家李剑阁在南京师范大学的一次演讲中,提出现在农民工的工资太高了。为了保持行业竞争力,工资应该降低,否则我们将面临生产线大规模搬迁到东南亚和其他地方的后果。他还指出,财政预算应该更多地用于增加党员和公务员的工资,因为他们是国家的基础。

在经济学上,我们将政府、政府管理的为社会提供公共产品的学校、医院、环境卫生、公共交通等公用事业机构聘请的在编人员和临时工,都称为政府雇员。对于政府雇员来说,用纳税人的税款向他们支付的是工资。但对于宏观经济而言,纳税人支付给他们的工资、办公费用,还有公共机构掌握的土地等要素价格,实际上是经济发展的制度成本。毫无疑问,政府雇员越多,工资越高,制度成本也越高。

因为这些是构成税费的基础。比如李剑阁所说的劳动力成本,其中当中有一大块是社会保障的提取,通常占我们工资总额的40%。但发达国家社会保障水平比我们高得多,但从工资中提取的社保比例却要低得多,有15%的,17%的,20%的。工资中40%的社保费,不是市场决定的,不能根据经济形势的好坏变动,是法定的,带有强制性,这些就构成了制度成本。

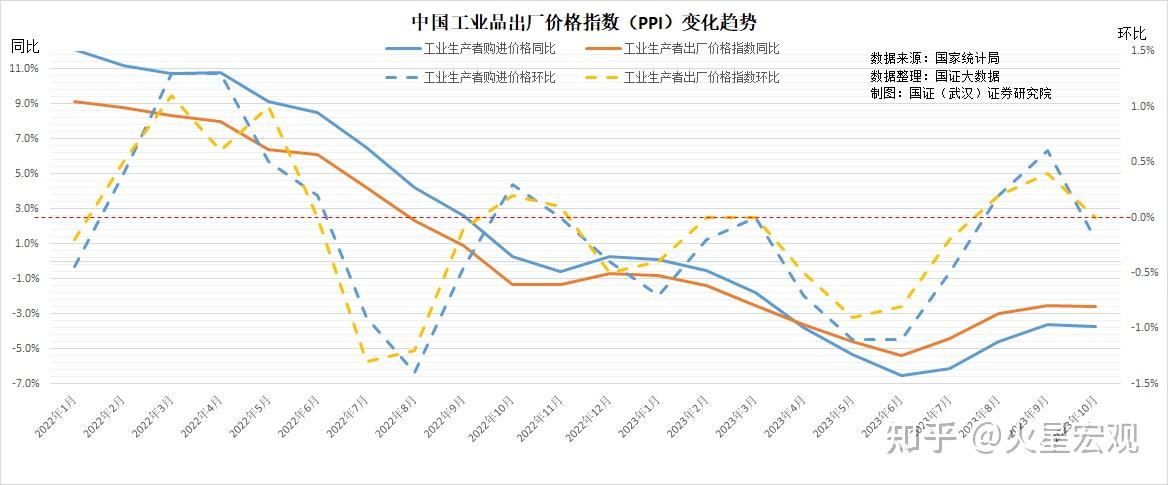

疫后因为经济复苏迟缓,不仅社会消费供过于求,大多生产要素也供过于求。10月份,衡量消费供求得消费品价格,同比下降0.2%,环比下降0.1%;衡量生产资料采购价格得工业品购进价格,同比下降3.7%,环比下降0.2%;5年期的存款价格同比下降了16%,贷款报价同比下降了2.3%。1-9月份的现价GDP同比增长4.9%,但制度成本却逆势大幅度上涨,1-9月份全国一般公共预算收入累计166713亿元,同比增长8.9%。制度成本在GDP中的占比同比增加了0.6个百分点。

我在《中国政府雇员成本占税收4成,比美国负担还重?》一文中披露过,2021年,我们的财政预算收入只有20.26万亿元,只占GDP的17.6%。但如果与大多数国家的财政统计口径一样,包含政府基金、医保、社保、国有资本上缴在内,全口径的财政收入达到了40.27万亿元,制度成本占到了GDP的35%。而同年居民工资性收入仅占GDP的24%。由此看,我们的制度性成本已经远远超过了劳动力成本。制度成本失控导致企业盈利下降,已经成为经济发展的主要障碍。

三、通过新一轮体制改革,将制度成本控制在有利于保持经济活力和竞争力的范围之内,这应该是决策者要抓的重点。

我们经济发展中面临的制度成本失控增长的问题,应该引起我们高度的注意,因为制度成本是没有办法通过市场供求来解决的,只有通过大刀阔斧的改革,才能有效削减它。

其实我们在四十多年前上一轮改革开放前,当时所有的要素成本都很低,但当时机构臃肿,人浮于事,公共机构对社会高度管控不仅导致制度成本很高,还严重压抑了经济活力。经过当年艰难的改革,有一段时间我们把制度运行的成本降了下来,因此我们取得了1980-2010年三十年的经济高速增长的成就。

现在的局面很不同了,春风吹又生的制度成本伴随着我们对社会管控的加强而不断攀升,制度成本的推高反过来又推升了要素价格。最近几年要素价格和制度成本互相抬升,压抑了整个经济机制的盈利能力,进而拖累了经济的增长速度。可怕的是,由于要素成本是市场调节的,近年来经济增长偏弱,各种要素供过于求价格下降,但刚性的制度成本却不降反升,完全抵消了市场自我调节下要素成本下降换来的市场修复增长的空间。

最近几年,特别是疫情以来,为了加强对社会全方位、无遗漏的掌控,全国各地体制内的权力不断扩张到社会的每个角落,由此带来了机构与人员的膨胀,人头经费的飙升。这一现象在房地产市场红火,卖地收入可观时,各级领导以为自己有能力养更多的公务人员,公共财政这一吞金巨兽守着锅里的珍馐佳肴还足够造,无需伸向企业和民众,社会大体上也相安无事。

疫情期间,封控政策所需的事权在客观上也推动了公共机构的人员膨胀和制度成本的急剧增长。在当时,还可以解释为为了人民的身体健康。但疫情退出后,当时新增加的那些针对疫情的事权却并未完全退出,膨胀的人员也是进入容易退出困难。与此同时房地产需求失速,政府卖地收入持续萎缩,入不敷出的财政让疯狂膨胀的财政供养人口难以为继,刚需的过高的制度成本更成为社会关注的焦点和经济发展的堵点。

在目前我们面临的国内经济疲软,国外供应链转移的双重困境下,如果不能通过系统的改革把这个制度成本大幅度降下来,内部经济增长的活力就会消解,外部中国经济的国际竞争力就会损失。这一点应该引起我们决策者,包括网民的重视。

胡锡进也痛斥了编制内外两张皮的现象。他认为,一方面,基层形式主义,打卡现象突出,急需要人员扩充来完成;另一方面,人员增多,什么都管和加强表现就有了更多欲望和条件。而体制内外待遇的差别,又促使社会疯狂考公考编。人员的疯狂涌入,又加大了财政负担,不断发债,导致地方债高居不下。这样的情形,相信每一个纳税人看了都如鲠在喉、如坐针毡。

如何通过再一次的体制改革、机构改革,将公权力关进制度的笼子里,将膨胀的政府雇员削减到与经济水平匹配的程度,将制度成本控制在有利于保持经济活力和竞争力的范围之内,这应该是决策者要抓的重点。

说的通俗一点,自己从豪华饭桌上撤下几个菜,端出去给吃不饱的人吃,总比大家饿得忍无可忍,冲进去掀桌子,要和谐、体面啊!

【作者:徐三郎】