打仗时司令和政委、参谋长意见不一致时怎么办?

- 452 个点赞 👍被审核的答案

政委不应该开口,因为政委一开口,司令要吓的一抖。

我看林彪传,打锦州,彪总以林罗刘发了个什么电报到中央,罗总知道后去质问彪总,彪总的第一反应是赶紧把电报追回来。发现追不回来了,罗帅安慰彪总,再发个报,坚决执行中央指示,彪总表示对对对,打锦州,坚决打锦州,一点毛病没有。

所以毛主席短时间内就收到两封态度相反的电报,毛主席回电,我很欣慰。

这里,我感觉是罗帅保护了彪总。

司令开口是技术问题,政委开口是态度问题,所以政委一开口,参谋长只剩下一个选择,政委说的对,所以司令不会等参谋长开口,会抢在第一时间说,政委说的对。

你可以在技术上反中央领导,你不能在态度上反中央领导,如果政委对司令的军事布置有质疑,那么就是政委的政治敏感性察觉,该布置有反中央战略的嫌疑。如果政委不担保,司令天天写检讨。没有平级政委,对司令并不一定是好事。

可能整风运动已经少有人知了,所以不知道彪总的行为有多作死,毛伟人的权威是写进党章的,反毛主席,辽沈以后去中央写两个月检讨就是最轻的了。

编辑于 2024-08-06 22:19・IP 属地湖南查看全文>>

补缺 - 39 个点赞 👍

龙牙说的是正确的,重大决策都是党委会议决定的(集体领导的体现),而不是某个军事主官或政治主官说了算。

就算在战争年代,形势不利时,被打散的,零星突围后不成建制的干部战士会合在一起了,听谁指挥?新军迷会说,谁军衔高听谁的,pla就是因为79年没有军衔吃了大亏才恢复军衔制度的,老军迷还会补充:对,但不完全对,还要看专业,技术类、后勤类军官军衔再高也没多少用。

真实情况:失去建制的人员汇合后,第一件事就是所有共产党员站出来。站出来干什么呢?组建临时党支部(人数不够可以组建临时党小组),选举临时支部(临时党小组)负责人,然后召开临时支部(党小组)会议,一切重大事项由会临时支部(党小组)会议决定

讲个地狱笑话,某军历史上曾经有党支部会议讨论投不投降的。。。。

查看全文>>

金银妖瞳 - 14 个点赞 👍

刘亚楼,你记一下:我做如下部署…………

这个不是命令,这是执行计划。

关于什么的执行方案?打锦州。

打锦州是东野前委提出来的战略方案,且经过中央军委批准的。

101的部署,只是实现这一战略目标的作战计划。

那些说一言堂的可以闭了。

查看全文>>

知乎用户 - 11 个点赞 👍

按照亮剑来说,团长管军事,政委管生活。

至于参谋长,先让他记录一会。。。如果司令员与政委意见相左,那么如果实在非紧急情况下,可以提交党委会讨论决议。如果无法开党委会,或者时间不允许,那么司令员作为军事主官有着绝对的权威,政委只有保留意见。简而言之,如果发生的是军事问题,听司令员的,如果是政治问题,听政委的。

查看全文>>

山天大畜二十六 - 2 个点赞 👍

我国实行的是“党委领导”,不是“党委书记领导”。民主集中制是把“民主”放在“集中”前面的。

查看全文>>

一水秋秋 - 1 个点赞 👍

政委管人,司令管打仗,参谋长对于司令的同一个决定,如果有不同意见,最多有三次建议权。

查看全文>>

酒酹滔滔 - 0 个点赞 👍

听党委的。

我大致归纳一下,如果没有原则上的分歧,一般都是听军事主官的,但存在分歧时,听党委的。

但军队的“政委”似乎并没有地方的“书记”一样,手里握着三张票,军队的“政委”只有一张票,而且军事主官的那张票似乎权重更高。

查看全文>>

氕氘氚 - 0 个点赞 👍

民主集中制,原则上所有决定都必须由党委决定。

查看全文>>

慎言 - 2202 个点赞 👍

简单来说至少在解放军里面是听党委会决议的。

现有答案震惊我一整年……

居然没有一个答案提到,至少在中国人民解放军,作战决策是党委做出的!

这是知乎?

好吧,市场下沉很成功,你就说你想听正确的答案,还是想听爽的答案吧。

很多人还提到101,刘亚楼,云云。即使是101与刘亚楼本人,在党委会上也只有一人一票,也必须要服从民主集中制原则。想不听党委的,也行,去温都尔汗路上可不就没听党委的。更有甚者拿四渡赤水说事,四渡赤水也是经会议研究决定,民主集中制讨论通过形成的作战方案,是谁告诉你司令员和政委意见不一致就必须要“听谁的”?

上到中央军委,下到一个连队,一切作战决心都是经由党委会、支部委员会讨论形成决议才能执行,不管你是司令员还是政委参谋长,乃至于一个连长,绝对不可能出现一个个人“说了算”的情况。即使是紧急情况下党组织不完善,也必须成立临时党组织,或者事后提交党组织审议。这个不是我说的,这是《中国共产党军队委员会工作条例》、《中国共产党军队支部工作条例》和《中国共产党军队党的建设条例》说的,这就像是数学上“1+1=2”这种最基础的常识,你长篇大论滔滔不绝口若悬河公式定律写了一黑板,结果算出来1+1=3,那你不过是在华丽丽的扯淡。

就说咱们扯淡的时候你最起码要从一个基本事实开始扯起,你不能扯八杆子打不着的事情。你说外军也就罢了,你拿解放军来举例子说明“司令政委参谋长意见不一致”的情况,你就得符合解放军的最起码常识对不对?

所以无论你那“101”有多么牛逼,他就啃了一万吨的炒黄豆他也不敢以个人名义下达任何命令,也必然是以四野/东北野战军党委的名义下达的,事先必须要至少经过前委会议形成决议,打死就是不能形成决议,101也只能啃黄豆。

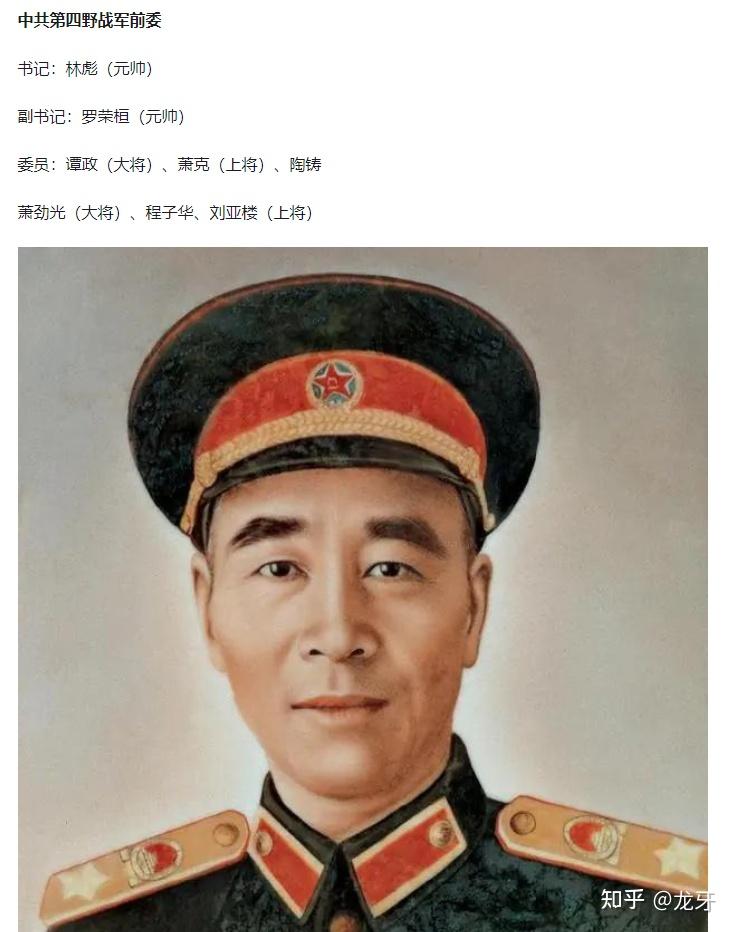

真实历史上的四野前委(中共前敌委员会)组织结构如下:

101本人是四野前委书记的时候指挥百万大军如臂使指,指哪打哪;奔着温都尔汗去的时候,连一架飞机都不大叫得动,这就是在解放军里党委/支部的权力,与个人权力之间的天壤之别。党委决议党委所属部队就是无条件执行,赴汤蹈火万死不辞;个人的命令哪怕是党委书记个人的命令,不鸟你就是不鸟你,你把老子啃了?

说白了,党组织决议具有法律效力,必须执行,拒绝执行负法律尤其是军事法责任;个人命令除了合法规定由个人不经党组织批准即可的极少数情况,通常就是个屁。

因此并不存在什么司令员、政委、参谋长意见不一致的时候“听谁的”这么一回事,这是出于对我军军事决策一窍不通才会问出来的问题,谁的都不听,谁的都得听,最后决定是党组织做出来的。有党组织决议你就能从白山黑水打到天涯海角,没有党组织决议你就只能奔着温都尔汗去。

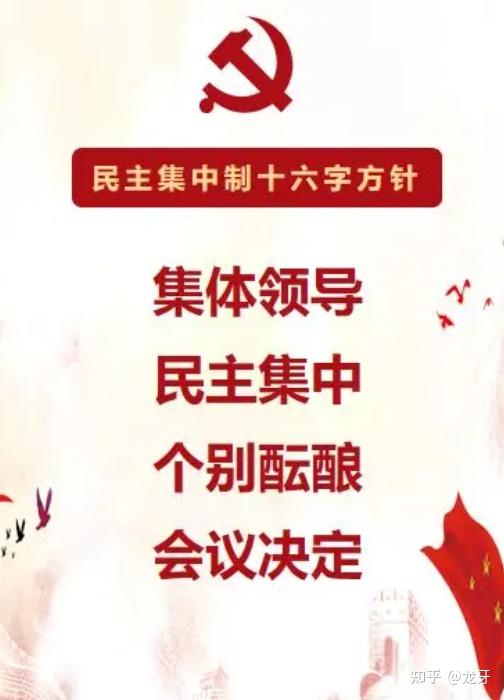

这里单独说明一下“民主集中制”是个什么意思,简单说就是一句话:集体领导、民主集中,个别酝酿、会议决定。

前面八个字是原则,后面八个字是实施方法,一目了然。有什么重大决议的时候党组织成员都得琢磨,不是说打仗就是司令员琢磨,政工就是政委琢磨,而是都得通盘考虑全面谋划,这是个别酝酿的前半截。后半截就是充分交换意见,在参谋长提交的作战方案之间进行选择,参谋长可不止提交一个方案,一次行动提交的方案十几套都有可能,依据这些方案大家是要提前充分讨论交换意见的,你觉得对,你就想办法据理力争去说服所有人。

实在没办法说服,就遇上杠精了,咋整?

会议决定,投票,少数服从多数。这时候你也不是司令员,我也不是政委,他也不是参谋长,我们都是一张选票而已。

这就叫“既要有民主,也要有集中”,共产党的民主不是西方那种你说你的我说我的我们比谁说的漂亮,而是既要有充分的民主权利,也要有一个高效率的执行措施,形成了决议不管你保留不保留意见,你都要执行。

为什么中国发展得比所谓的“民主国家”要好?

深层次的、不为西方所承认的原因其实正在这里。很多学者也好,经济界人士也罢,或者民间,对此有很大的误解和偏见。为什么中国行政效率高?为什么中国办事情利索?为什么中国建设速度快?为什么能够70年时间就能从一个纯农业国发展成世界头号工业国?这是摆在面前的事实,你得找出一套理论来解释它,而不是无视客观现象、否认客观现实。这里面原因林林总总,有深层的有表面的有直接的有间接的,但是提纲挈领关键性的一条是什么?

绝对民主是不可能做到的,那样会陷入扯皮;

绝对独裁也是不可能做到的,那样会失去纠错能力。

民主集中制原则很大程度上综合了民主集思广益的好处,避免了极端民主带来的极端低效扯皮,又有“保留意见也要执行”的高效率,这里其实才是现代中国社会快速发展的根子所在。军队作战与社会建设经济建设,说到底,在决策层面并没有本质性差别,就是一个急缓轻重的区别。

皮之不存毛将焉附,连最基础的“皮”都整错了,你的“毛”画得再漂亮也是扯淡。至少咱们把决策流程整对了,搞清楚共产党一般的议事规则,然后再去扯“听谁的”这种事情,我觉得才算是最起码的科学态度,而不是瞎扯淡。

发布于 2024-12-03 08:04・IP 属地四川查看全文>>

龙牙 - 1229 个点赞 👍

首先,先把参谋长排除了,我军的参谋长不是旧日本军队的参谋长,只能提建议,不能干涉军事主官的决策。

至于司令和政委意见出现分歧了听谁的嘛,绝大多数时候都是听司令的。因为之前我军在这方面吃了亏——之前有一段时间,我军实行的是政治主。拍板的制度,结果在雪村战斗的时候,因为政治委员错误决策把整个部队给带坑里了(当时司令员本来已经提出了正确方案了,但是政委不听),所以在作战的时候,一切军事行动都是以军事主官的意见为准,政委就是负责军队的思想建设以及纪律工作(人事工作需要军队党委开会决定,政委一个人说了不算)。

不过,在实际情况下,如果政治委员真的提了跟司令员相左的想法,那么司令员大多数情况也会慎重地考虑一下,不会直接把政治委员的意见给否决。

编辑于 2023-07-07 12:51・IP 属地辽宁查看全文>>

刘二堡公爵 - 700 个点赞 👍

查看全文>>

Emil Liu - 615 个点赞 👍

首先,参谋长没有最后决策权;

苏军条例,参谋长可以向司令提出三次不同意见,如果均遭否决,就只能无条件执行司令命令;

解放军无此规定,但参谋长只有建议权,没有作战决策权;大家可以看看有关纪录片,参谋长开会布置作战任务,第一句话肯定是“首长决心........”;

教员在解放后几次跟总参谋长起争执,都是源于他认为总参谋长,包括代理总参谋长越权------其中玩儿的最厉害的是粟裕,居然提出要亲自掌握六个军的战略总预备队,公然向苏方索要总参谋部组织条例并询问苏军总参谋部权限,连苏联人都感到尴尬了,这一下,不但彭总急了,教员也急了,随即就展开了对他的大批判;

这实际上就是关于总参谋长权力职责范围的不同认识而导致的,粟裕更倾向于苏军的总参谋长形式(众所周知,粟裕这个人,是纯军事干部,没有什么个人野心的),而教员和彭总则更倾向于总参谋长类似于普通参谋长的职权范围;

其次,共军在土地革命和抗日战争时,都有过短暂的“政委最终决策权”,但很不成功,甚至造成惨剧;最终修改为,关于作战任务,军事主官有最后决策权;

第三,除了作战任务,日常工作,尤其是人事,政委有最后决策权(政委还有王牌在手:召开党委会,因为政委一般兼任党委书记,极少情况由军事主官担任党委书记的);

注意,《亮剑》里面,李云龙提出“团长管军事,政委管生活”其实是不正确的,军事主官只是拥有作战最后决定权,政治主官同样可以管理军事问题----电影《大决战》里多次提到;但反过来,军事建设方面军事主管有很大发言权。但纯生活方面,政治主官拥有高度权威。

第四,解放战争时期,往往是司令员兼任政治委员(四大野战军中的三个均是如此),就是为了防止军政主官意见不一贻误战机。

-----------------

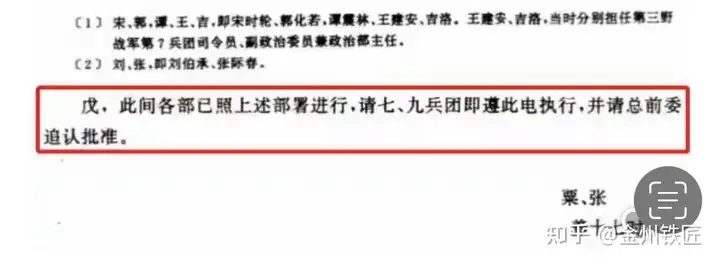

攻锦之前,101发电报那次,是个极特别的例外:

首先,101用的是“林罗刘”名义给中央发电报,平常无所谓(大多数情况,是参谋长和101商量之后,直接用三人名义发出电报----参见《雪白血红》),但真要较真起来,这是严重程序错误;

第二,101电报,事实上是公然挑战中央决定,有抗命不遵嫌疑。

这不是大军未动之前发出的请示电报,而是大军行动,锦州外围战已经打得热火朝天的时候,你突然来这么一个电报,这是公然在动摇最高层的作战决心。

101此举,确实不妥----不过这也是他的老习惯了。

在这种紧急情况之下,罗副政委兼罗政委兼罗副书记提出了不同意见,直接要求101收回这份电报。

潜台词就是:

如果你仍不收回,我就发电报给中央,声明我和参谋长没有参与这份电报,这份电报不代表我们的意见。

甚至我会发电报给东北局,召开常委会议,少数服从多数,否决你的意见。

这就是政治正确。

关键时刻,政委的“政治监督”作用得到了体现。

101被迫让步,修改作战部署。

整个过程,参谋长都没有发言,他层次不够,说话不管用。

后来教员很看重老罗在这次事件当中的作用,在悼念老罗的诗句当中,直接说了“长征不是难堪日,战锦方为大问题。”

编辑于 2023-07-27 21:24・IP 属地河北查看全文>>

王武帝 - 369 个点赞 👍

这个是有真实案例的。

在八路军雪村战斗时,团长和政委意见相反,最后导致全军覆没。

之后,毛主席总结经验教训,亲自规定,有不同意见时,军事主官有最后决定权!政委可以事后开党委会讨论。但是,当时必须服从。

查看全文>>

F4流星雨 - 315 个点赞 👍

平时

司令:老赵,以后你管生活,我管打仗,互不侵犯好不

政委:嗯,可以,不过触及底线的我都要管

司令:那当然那当然

战前

司令:这次行动我来带小分队执行斩首行动,你来带大部队佯攻

参谋长:这可不行,我来带小分队吧

司令:执行命令!

参谋长:好吧……我们执行命令但是保留意见

司令:这就对了,张大彪,你这个人有两个优点,一个是打仗不含糊,第二个是听指挥,不然我早就一脚把你踹开了,还留你当参谋长

参谋长:嘿嘿嘿您喝酒

战时

政委:老李呢?

参谋长:去前沿了

政委:去前沿了?谁让他去的?你们两个干什么吃的??为什么不制止?!

参谋长、副司令:……他是军事主官,他要去谁能拦得住

政委:别废话了,马上变更计划

参谋长、副司令:是!政委

发布于 2023-07-06 09:09・IP 属地四川查看全文>>

董菜鸡 - 311 个点赞 👍

参谋长是出主意的(建议权),司令员是拿主意的(决定权),政委要确认主意政治正确(否决权)。

统一答复:政委的否决权是在政治方面。确认主意的政治正确。

编辑于 2024-02-28 07:32・IP 属地北京查看全文>>

麻源冲虚道人 - 279 个点赞 👍

参谋长:政委、司令,讨论之前我先说两句啊,这个问题是网友问的,不是我有这方面想法的意思哈。。。我个人先表个态,我坚决遵守我党我军的相关规章制度,坚决服从党委的领导和决议。

政委:好的,你的意思我明白了,接下来由我选读党中央和中央军委颁布的相关规定

第五十八条:政治委员在工作中应与军事主官相互支持,密切合作。在原则问题上不能取得一致意见时,应当提交党的委员会讨论决定,或请示上级解决;紧急情况下,属于军事工作方面的问题由军事主官决定,属于政治工作方面的问题由政治委员决定,但都必须对党的委员会和上级负责,事后报告,接受检查。

——————《中国人民解放军政治工作条例》(2010年8月9日,经中国共产党中央委员会、中央军事委员会批准,中共中央发布。)

大声:对于这个规定,有人有什么不同意见吗?有意见的同学可以举手发言~!

没有?那就散会..

编辑于 2023-07-06 18:50・IP 属地云南查看全文>>

LEE - 150 个点赞 👍

1942年6月的一天,毛主席看到一份汇报文件后,十分悲痛和震惊,彻夜难眠,文件上说,有一个军分区因政委和司令员意见不一致,导致全体阵亡,经过反思之后,他决定改革政委制度。

当时,这份汇报文件震惊了整个延安,在1942年6月,冀中军区第八军分区司令员常德善、政委王远音,以及多名精英干部全部牺牲!

这是什么概念,意味着整个第八军分区高级干部几乎团灭了啊!而原因是由于在打仗的时候,政委和司令员的意见不一致引起的。

政委制度的源起

政委制度是1929年在井冈山时期创立的,之所以有这样一个制度,就是要确立党对军队的绝对领导。

从1930年起,根据颁布的《中国工农红军政治工作暂行条例》规定,当政治委员和同级军事主官发生分歧时,政治委员有停止军事指挥员命令的权力,这个叫做政委最后决定权。

也就是说,打仗的时候,如果政委不同意军事主官的意见,可以一票否决,并且可以最后按照政委的意见实施军事行动。

但,就是因为这个规定,导致了1942年的那场重大伤亡!

改革政委制度的原因

当时日军发动了对根据地的大扫荡,攻击的重点就是第八军分区。扫荡开始之后,司令员常德善和政委王远音就带着军分区机关和23团2营跳出了扫荡中心,进入了饶阳一带。

但就在这个时候,第八军分区30团与日军遭遇,激战之后,部队被打散。根据敌情的严重发展,为保存实力,遵照军区指示八分区23团主力开始向外线的“冀鲁豫”地区转移。

当时考虑到30团被打散了,本着不能抛弃一兵一卒的精神,司令员和政委都认为应该先回到根据地,联系上30团再撤离。

当回到根据地中心地带后,司令员和政委发生了分歧,也是悲剧的开端。

当时通过侦查发现日军有向这一带发起合围的迹象,司令员常德善主张连夜转移,跳到子牙河东岸的外线甩掉敌人。

但是政委不同意,政委王远音当时看到根据地的群众十分热情,不想让群众失望,所以他不想撤离,于是动用了政委最后决定权,否决了司令员的意见。

最后他们带部队继续向中心区公路线附近的雪村地区转移,却正好落进了日军的合围圈。司令员和政委连同其他干部指挥员在内,不足1000人的队伍被4000多日军包围。

这一战的结果是,司令员常德善身中27弹牺牲,政委王远音被俘后自尽,第八军分区23团、30团伤亡惨重,整个第八军分区几乎全军覆没!

这件事传到延安后,震惊了整个中央,这可相当于成建制的部队遭受重创啊!毛主席当时彻夜难眠,十分难过,随即下令彻查这件事。

最后通过调查,发现是由于军事主官和政委意见不一致引起的,延安总部对这件事进行了深刻反思。

毕竟这个制度之前也出现过问题,比如新四军成立的时候,叶挺是军长,是军事主官,项英是政委。实际上,在军事指挥上,项英是决策人,作为军事主官的叶挺军长反而没有实际指挥权,因为他不是党员。

皖南事变后,叶挺军长也曾经在给延安的电报中提及此事,在说明了政委制度缺陷的同时,也坦诚地承担了皖南事变的责任。

另外还有重要的一点,很多时候,很多部队里的政委擅长从事文字工作和政治思想工作,但是论军事机断、战略战术,他们很多人经验很少或者根本没有经验,这在打仗的时候是很严重的。

新的政委制度

于是,在深入反思和痛定思痛之后,毛主席决定改革政委制度,在1942年9月1日以军委的名义发布规定,取消政委最后决定权,一切军事行动全部由军事主官说了算。

到了10月,又修改了《政治委员暂行条例》做了进一步的完善,规定:在军事主官和政治委员一件不一致时,属于军事方面的由军事主官说了算,属于政治方面的由政委说了算,并且发生了意见不一致的情况要及时汇报给上级长官。

经过改革,政委虽然在军事上没有最后决定权,但是有政治方面的最后决定权,而且通常会在党委会担任书记,掌握着各级干部组织任命的权力,以保证党对军队的绝对领导。

当前,我军中政委和军事主官意见不一致时的处理方法,根据《中国人民解放军政治工作条例》(2003)规定:

第五十八条 政治委员在工作中应与军事主官相互支持,密切合作。在原则问题上不能取得一致意见时,应当提交党的委员会讨论决定,或请示上级解决;紧急情况下,属于军事工作方面的问题由军事主官决定,属于政治工作方面的问题由政治委员决定,但都必须对党的委员会和上级负责,事后报告,接受检查。

发布于 2023-07-01 10:56・IP 属地江苏查看全文>>

你的可口可乐 - 141 个点赞 👍

查看全文>>

江湖汪三金 - 29 个点赞 👍

《建军大业》里有一场戏,我特别喜欢。

毛泽东那时还是湖南地方委员,并且被当时陈独秀为首的党中央边缘化。周恩来是故事初期的主角——

周恩来和朱德、叶挺、贺龙等人策划南昌起义,万事俱备之时,中央派了人来阻止起义……

会议室里,中央代表慷慨陈词,表达中央的意见,讲述反对的原因……

周恩来郁闷不语,其他人不能理解、不愿放弃……

突然有人提议:“我有一个办法!”(既能继续起义,又能不被中央干涉)

中央代表问:“什么办法?”

提议者说:“那就是——干掉你。”

代表大惊:“我就不信,我们共产党人会杀共产党!”

这时,会议室外有人破门而入:“这事我来干!”一把枪顶在了代表的头上。

拿枪的人是贺龙:“老子现在还不是共产党员呢。”

编辑于 2023-07-08 11:21・IP 属地河北查看全文>>

顾老爷 - 29 个点赞 👍

参谋长只是幕僚长,只有见议权,没有资格和司令政委意见不一致,在我军参谋长事实长低于下一级主管的。如当年东野参谋长刘亚楼去干兵团司兵是高升了。

而政委是团及以上军事单位所有的。军事干部和党务干部分开,但最后命令用单位的党委会,民主集中制决定。这里政委是党务一把,但不能一票否决其它委员的共同决定,就是其它多数人决定了形成统一,政委反对也不会对决定有影响,只能待听上级命令或执行委员会决定?很多人都认为什么一把手一言堂,事实上越往上,越中庸,一把手更多的听其它委员,审时度势!

军事干部只是业务上的,拍板要党委会!什么是委会,就是民主集中,而不是部司局,这种唯一的主官。

军队很复杂,政委既要管部队人事和思想,也是上级耳朵和下级辅导员,即辅导军事主官,也要拉缰绳,当上级的眼睛。既要为军事主官解困也要把军事主官看牢。很微妙。因为军事斗争中变节是常事!

发布于 2023-08-02 16:14・IP 属地辽宁查看全文>>

阳阳 - 28 个点赞 👍

刘亚楼,你记一下:我做如下部署…………

这个不是命令,这是执行计划。

关于什么的执行方案?打锦州。

打锦州是东野前委提出来的战略方案,且经过中央军委批准的。

101的部署,只是实现这一战略目标的作战计划。

那些说一言堂的可以闭了。

查看全文>>

逸闲 - 20 个点赞 👍

101算是很强的啦

“刘亚楼,我作如下部署……”

“我补充一点…”

“嗯”

算你打仗98/100,102打仗95、但人练兵、组织、政治都95,你的只有60、70

“大兵团作战,纪律要严。”

“慢,还是我去一趟吧。”

好的队伍就是要1+1大于2、不是简单的谁压倒谁

查看全文>>

圣育强学生会会长 - 9 个点赞 👍

写个好玩的

《辽沈战役》电影里,刘亚楼兴致勃勃拿着准备好的作战计划给101看,眼睛亮晶晶的特别像想得到夸奖/赞同的学生。

然而…101更改作战方向了,导致地图都没打开。

刘亚楼,大家普遍对他评价很高,说他是国内参谋长规范化第一人(大意),101对刘亚楼也能称为真爱,各种特权各种重用。

但参谋长的话语权仍然没办法和司令政委相提并论。

《辽沈战役》电影不能作为历史看,但是这部电影真的很推荐看。导演有一种特别的幽默感。

总预备队不动那一段弹幕特好玩。各种都是:101怎么了?101命令了啥?喂喂喂,指挥所怎么没声音了?

发布于 2024-02-15 20:09・IP 属地河南查看全文>>

加菲姑凉 - 8 个点赞 👍

查看全文>>

金州铁匠 - 5 个点赞 👍

理论上司令员对军事行动有最终决定权。

实际上,在现代战争中,参谋长的作用几乎是决定性的。现代战争都是多兵种联合作战,需要大量的专业参谋作业才能完成,完全不是古代小说战争中依赖个人权谋来完成的。甚至是权谋本身也可以被形式化,使用逻辑推演来发现和应对。

参谋长的作用体现在哪里呢?一是组建专业团队,二是向团队提出问题。不要小看提问,提问和解答过程就是把模糊清晰化的过程,提问就是明确边界限定范围的过程。不会提问就是糊涂蛋。三是督促检查机关和下级单位完成既定任务。四是及时建立调整各部门协同规则,战场变化很快,一些细则需要快速调整。五是要及时总结宣讲战斗经验。……

事情多到一个人根本做不完。没有一个牛逼的参谋长根本完成不了。司令员多半做过参谋长,成为司令员后更多的是协调司令部和政治部,更多的是作为一个政治符号存在,承担政治责任。

空军会稍有不同,空军的参谋长需要空勤担任,这样选拔范围就小了很多,所以空军中作用更大的是副参谋长和作战科室的头。空军各级军事首长必需是空勤,导致指挥机构臃肿,但空军自由行动能力更强,武器平台的组合复杂性低一些,结果是协同作业的复杂性反而比陆军降低了,参谋机关的专业性要求反而降低了。

编辑于 2024-02-15 14:02・IP 属地浙江查看全文>>

bluetrees - 4 个点赞 👍

有一种误解,特别是受爽剧《亮剑》影响,一部分人就会单纯认为政委管生活,军事主官管军事,其实这是严重的思想误区。

坦诚的说,当年,我军在经过长期战争的淬炼后,对于政工干部的选拔是极其重视和严格的,这种标准之严苛,甚至已经超过了对于军事主官的任命。

并非思想工作做的好,军事差一点的人任职政委;

而是军事能力极强,政治思想能力还尤为突出者,方能胜任政委职务!

因为军事主官的敌人在对面,而政治主官的敌人,在前后左右,在身边,甚至在自己的大脑当中。

一句话:政治主官的革命性,不仅要对准敌人,还有对准自己同志,甚至,对准自己。

总之,对准一切反动落后的事物。

这就太难了,所以十大元帅,才一个政工元帅(当然,朱老总对政工工作肯定也是信手拈来的,其他的就...)。

这也是为何,后来为何会是D政委的时代。

《能文能武李延年》里面有一个片段,营长看不懂美国鬼子的意图,跟政委商量说要不要向上级请示下。

结果政委直接说:不用,先打一仗再说!那语气,斩钉截铁。

随后营长直接下命令。

片面的军事主义思想,咱们这支队伍,早在一百年前,穿着草鞋,披着蓑衣,拿着老套筒汉阳造,从江西于都河出发后的路上,就已经纠正了。

编辑于 2023-07-16 23:55・IP 属地广东查看全文>>

城南旧事 - 4 个点赞 👍

查看全文>>

神经科高主任 - 2 个点赞 👍

查看全文>>

小陈可不沉 - 2 个点赞 👍

不太紧急,就汇总意见向上级报,因为这种情况比较少见。不是有重大后果,三方不会相持不下。

紧急情况下,看命令,中央下达的,政委说了算,拼光也要打。怎么死中求活司令和参谋长商量,但执行主官是司令。

部队按上级命令,自然是司令说了算,涉及组织问题,原则问题,中央政策问题,政委可干预,但不至反对执行上级命令,只是就自己部队执行细则没注意以上问题,违反以上问题可以反对。

参谋长管具体执行任务的安排,落实,统筹,他虽受夹板气,但他说干不了,估计是部队实际情况完不成任务,另两大佬其实也得从实际出发,除非不管能不能完成都得行动上展示出去做的姿态。

当然这是正常分工上这么说。事实上有不少人在这三岗位上都干过,威信很高,是能够压制不同意见,当然这也分事,比如司令要投降,那基本上和政委得先火拼了。

一般最艰险的环境下,联系不到上级,错一步全军覆灭,三位头头意见不统一,那就开党委会,少数服从多数,结果是什么都认。这在早期队伍规模不大,环境于我特别不利时,是经常有的。解放战争及以后那倒不至于,手上人马几万的部队短,中,长期任务清晣,上头也时刻保持着联系,三大员死怼还不上报的情况基本不存在。

答友们说的李云龙原型,不管是哪位虎将,执行命令都极为坚决,并没电视剧里那么戏剧化。生活作风上比电视剧更戏剧化,所以有被一撸再撸的,我党这两方面都抓的硬。不然你以为我党靠什么横扫八百万国军,又暴砍十七个堂口?

我党早期叫司令员的,都是执行战略级任务的,本身在中央职位不低。随着部队规模越来越大,纵队还是兵团司令,见着罗帅,刘亚楼,你不一样得先立正。意见不统一,刘亚楼先拍桌子,问你为什么不报告,是电报机没电了么?这时你只能眼巴巴望着罗总,期望最好接话头的不是101。

发布于 2024-02-15 22:48・IP 属地湖南查看全文>>

湘西老土匪一名 - 1 个点赞 👍

具体问题具体分析吧。

东北野战军:林罗刘意见不一致,听林的。

中原野战军:刘邓意见不一致,军事分歧听刘的,战略分歧听邓的。

华东野战军:基本没分歧,军事问题听粟的,陈负责压场子。

西北野战军:彭党政军一把抓,哪来的分歧。

华北野战军:聂是最高指挥,可军事分歧听他的多半要出事,徐向前在的时候还能拿到到一部分军事指挥权,毕竟徐的作战能力和资历都是党内军内顶级的那几个人;徐不在的话,不肯像陈那样放权给杨成武,杨成武这个率部飞夺泸定桥、突破天险腊子口的红军开路先锋,抗日战场上参加八路军第一战的平型关战斗、百团大战、指挥黄土岭一战击毙阿部规秀的铁血悍将,在解放战争束手束脚,没打出和他名声相符合的战绩,华北野战军解放战争存在感不高。

编辑于 2023-07-27 19:05・IP 属地四川查看全文>>

数据误码率