万历援朝时候,明军和日军到底各是什么水平?

- 1 个点赞 👍

这两天在B站看到一篇网友翻译的日本人自己总结的战国时代军事战术的论文,感觉不错,于是就搬运过来。让我们看看日本人自己是怎么解读本国古代军队的战术发展的,战争思路又是怎么样的。看完了以后都不用再回看同时代欧洲或者中国的战术战法,有基本军事认知的知友们自己就能得出结论了。(PS:原文太长,我会略有删减,重点段落会加粗,并在一些段落背后附上我自己的吐槽)

日本长枪战术的推移和特征

通过和欧洲的例子相比较

久保田正志

日本从中世末期到近代,随着火枪的传入、普及,军事状况发生了很大的变化。但是,在火枪普及后,大多数战士使用的武器还是长枪。长枪也是从应仁之乱(1467年)开始普及的比较新的兵器,关于长枪的战法和变迁没怎么研究。本文将与同时期的欧洲的例子进行比较,阐述日本使用长枪的情况,并考察日本与欧洲产生差异的原因。

一.枪的引入及其普及

槍(やり)被定义为“在长柄的前端嵌入剑形的穗,用来突刺的武器,在日本的文献利第一次见到是建武元年(1334年)的南部文书中有以“矢利”(やり,槍)刺击胸的记述。

槍也

查看全文>>

永远的雷 - 656 个点赞 👍

查看全文>>

一只羊小驼 - 484 个点赞 👍

日军面对明军不动如山? 这是哪个位面的历史?

明军遇到了超出认知范围的军队,日本步兵在骑兵冲锋的时候依旧能不动如山,挥刀砍马。明军只在文艺作品中见过这样的人物。

知道你输不起,但输不起也得讲基本法。

在朝鲜人眼里,日本大兵团面对一小股明朝铁骑,是这样不动如山的:

日军以上万人大杀晋州一带的朝鲜民众,可当遇到五十个明军骑兵时,立时上演万人逃命大赛:

“翌日查总兵(查大受)与精骑50余名着甲选马,驰过宿星岘,遇贼前锋,斩首15级。贼始知天兵到来,举阵惊骇奔散”----吴晗《朝鲜李朝实录中的中国史料》第1854页

1598年,蔚州城外,群起出击的日军,遇上区区侧袭而来的二百明骑,是这样“不动如山”的:

“贼不意其至,仓黄奔逬。溺水死者甚众“(《再造藩邦志》)

连观战的朝鲜人都绷不住了,在史书中留下一条神回复,嘲笑日本人遇上明军,就像朝人遇上日军一样,只会逃命

“ 贼兵之走, 亦如我国人之走“

至于一旦遇上明军大兵团,日军更是如此的“不动如山”:

“势焰张天,烟尘蔽日。贼皆望风奔溃,半由江边争船逃渡,覆舟四五十只,淹死无数“

----------------朝鲜《再造藩邦志》

蔚山野战,按照参战者大河内秀元、从军僧庆念的记载,日军一天之内被明军铁骑扑杀、赶入蓝江淹死、烧死近两万人。其中,大批日本败兵彼此争抢逃命的船只,导致船翻人亡。

这句话更让人绷不住了:

日军步兵之精悍,远超以前的“倭寇”。导致明军步兵没法与之作战,全靠骑兵。

日本自己的记载中,恰好有一个绝佳例子,日军靠走狗屎运得到了一次送上门的胜利,然而,日本最精悍的九州萨摩兵,竟在追杀中依然被明军步兵打得抱头鼠窜。

这就是泗川之战。

这也是明军在战争中唯一的一次战役级失败。

当时明军一路势如破竹,连续摧城拔寨,眼看要攻下岛津义弘最后的总营-----泗川老营,明军炮队突然发生火药殉爆事故,导致上千明军被炸死。

一时间

“火发军中,士卒烧尽”(朝鲜《乱中杂录》),

“焚死者数千人,众军一时惊乱,或有既走”(日本《朝鲜役录》)面对突然间“铁弹、火药激飞数里”、“人马多烧死”的惨烈事故,正全心全意攻城的明军一时大乱,大同、宣府、京营官兵全被炸乱,为躲避爆炸,开始溃逃,互相冲乱。而已攻入岛津大寨的明军先队失去后援,因人少而全部牺牲,“入城者无噍类云”(《看羊录》),本来死到临头的岛津义弘抓住这天下掉馅饼的机会,全军出击。

而萨摩兵,向来在日本有“天下第一强兵”的称号,像厉鬼一样,冲向溃乱的明军,准备大砍大杀。

然而,茅国器、叶邦荣带领的浙军,却在败退中为乱哄哄的友军殿后,奋力阻击凶恶扑来的萨摩人,在战局失控,已逞一边倒的局面下,中国步兵不屈不乱,硬是以少敌多,杀得日本自己承认“弃甲曳兵”

日方用罕见的诚实,心服口服的作了下面的记录:

“敌军已败焉,欲乘胜以追北,则(浙兵)亦还向相战者,不可当,是以我之骑、步弃胄曳兵,退散走去者多矣!”(《图书头忠长谱》)

可见,日军根本不是明军步兵的对手。

明将李如梅早有断言:10万日本兵,只相当7千女真人

“此贼七千,足当倭奴十万”---------《李朝宣祖实录》

平心而论,整个战争,日本人表现得甚至不如南方的缅甸、越南人,甚至彝人。

编辑于 2023-12-09 19:20・IP 属地湖南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

正义骑士团 - 477 个点赞 👍

只要是汉族政权,对日军从来都是血脉压制。中国唯一输给日本的是满清。

二战中国作为一个四分五裂,军阀林立,党派内斗的落后农业国都能赢日本,虽然赢得异常艰苦。但这说明只要是汉族政权对日军永远都是血脉压制。

编辑于 2024-01-24 16:07・IP 属地广东查看全文>>

123456789 - 423 个点赞 👍

倭寇的战术体系有缺陷,无力与大陆正规军事力量抗衡。实际上万历时期这些明军打的很烂加之后勤不力,但依然能碾压有战术缺陷的军队。

倭奴所恃唯鸟铳。然三发之后,难继矣,其兵虽众,强者无几,但杀其前行一二百人,余皆望风遁矣。

这段东西还是N年前我从李朝实录扒出来发在贴吧上,没想到现在到处能看到这句话。

但是很多人转发的时候根本没琢磨这短短一段话透露了关键的军事战术要点,我再此略微解释一下:

1 倭奴擅长鸟铳,两兵相遇,先以鸟铳射击,但是他们的使用和训练水平不够,并未形成轮射,而是3排士兵各打一发后就没然后了。既然形不成轮射,那么面对麻贵的宣府骑兵一个冲击就被打的溃败也就不足为奇了。

麻贵所率㺚子二百余名, 皆持环鞭, 乱打如雨疾雷, 不及掩耳, 铳筒亦不暇放。 贼兵之走, 亦如我国人之走, 以此见之, 铳筒於马战, 亦末耳。” 上曰: “倭亦不及放炮耶?” 时言曰: “不及放矣。 走且不赡, 况能放炮乎?

同时,倭寇的鸟铳战术不仅未形成轮射,还缺乏对鸟铳手的近战保护的设计,也没有对付骑兵冲锋的相应战术。而戚继光在他的兵书练兵实纪中明确表示鸟铳手在敌方骑兵靠近后,需要退入战车内,然后刀牌手长矛狼筅前出战车肉搏。

2,倭奴实质上是少数精锐(各领主大名下的家臣“武士”)带领各自的农兵(足轻)作战(凑数)。而作战时精锐在前方布置冲锋陷阵。所以只要把这一二百精锐干掉,不管他后面有多少人,都会崩溃如鸟兽散去。

嘉靖倭乱时期也是如此,明军之所以在初期吃亏也是因为那些已经一百年没打过仗缺乏训练的南方卫所农民遇到这些少数精锐带着长刀直接冲跳过来的打法非常不适应,往往被倭寇少数精锐一冲就逃跑。

彼以此跳舞,光闪而前,我兵已夺气矣。

但是当戚继光等抗倭将领稍加训练,只要把这为数不多的精锐冲击抗住打垮,不管对面倭寇有几千还是几万,都是乌合之众,就可以摧枯拉朽,打出非常逆天的交换比。

此贼精兵七千, 而带甲者三千。 此贼七千, 足当倭奴十万。

这才是李如梅说奴酋七千可以当倭寇10万的原因,因为努尔哈赤一直勤恳训练,在万历朝鲜战争时期,努尔哈赤兵虽然不多,但其训练出来的这一万人都是战兵,而不是随便拉来凑数的。(可参考我以前的一个回答如下)

可能比朝鲜二十万倭奴里的全部精锐加起来都多。

兵贵精不贵多!

可惜二十年后当老奴能拉出6万战兵的时候,明朝在辽东却凑不出6万战兵.…直到明亡都没凑出这个数字。

编辑于 2024-01-13 10:52・IP 属地天津查看全文>>

李梦阳 - 276 个点赞 👍

除非明军犯了大错,出了事故,否则日军赢一场都难

明军和日军的交手,通常是降维打击;交换比非常悬殊

当时有一位在日本传教三十多年的葡萄牙人弗洛伊斯,号称“日本通”,留下一部《日本史》,他深黯日本内情,所记战争内容多与明、朝鲜记载相合。

书中披露,仅仅侵朝第一阶段(1592年1月大举侵朝开始,到次年3月,日军退王京汉城,统计残部为止)的时间里,日军死亡超过5万,再加上伤病减员,等于多半折损。据各大名家记等日文资料不完全统计,战争第一年,日本各藩投入兵力12万2千多,净减员高达53679人,可见弗洛伊斯说的数字还偏少了。

近20万日军面对仅仅4万明军援朝部队,就深感力不从心,从初期横扫朝军的高歌猛进,到后来士气低落,主动求和,军心士气被生生打出自由落体。

当日军士兵见到明朝的谈判代表们进入王京后,竟爆发巨大的欢呼声,因为日本小兵们确实被打得快绷不住了,畏惧大明的辽东铁骑,只巴望着早点停战回家:

“我军人见之,知和成,大喜,欢声如雷”《吉野甚五左卫门觉书》

弗洛伊斯在《日本史》中曾提到,明方谈判代表沈惟敬劝说日本知难而退,交出王京,乖乖润回本土的第一条理由就是:明军比日军更勇敢、技战术更先进、武器更有优势。而日本人也确实被打出阴影,乖乖照办,交出王京,只是为了挽回一点颜面,拿朝鲜人出气,攻下晋州大肆屠杀。

丰臣秀吉从野心吞天,叫嚣征服大明四百州,甚至进军印度,到现在一个回合便损兵失威,还试图强撑面子的做法,引得日本近代右翼思想家德富猪一郎大为鄙视,在它的《近世日本国民史》一书里吐槽:

“秀吉调动大军,本来目的在于一举吞灭明朝。然未经一年,其大军使沦落到仅仅被用来攻陷这一座小城(晋州),没落到如此龌龊的境界,不管是谁,都会有今是昨非之感!”

遗憾的是,此时明军,特别是李如松同样毫无战意---日本对朝鲜半岛毫无人性的大肆破坏,明军遭遇严重的后勤危机,兵饥马倒,加上水土不服的疫情,李如松又吝惜自己的辽军,生怕稍有耗损,一意和谈了事,所以日本得以在王京大肆屠杀朝鲜人民,满载女人和财物在明军放行之下从容南撤。

这也是明军在援朝战争的胜利含金量不足、对日本震慑不彻底,甚至颇多污点的原因之一。

在第一阶段的较量中,明军伤亡其实十分轻微,只可惜不愿力战,不能将倭丑一推到底。

据援朝经略宋应昌所著《复国经略要编》,录有详细的伤亡数字以及抚恤银的发放情况,明军从平壤大战一直到收复王京,阵亡官兵仅仅1241名。其中,阵亡军官9员(内含指挥2员,每员发恤银10两;阵亡千总2员,每员恤银8两;把总2员,每员6两;百总3员,每员5两)、军丁1232人,每员恤银3两。

另外,此前一打平壤的祖承训以3000人冒进而败,损失是“人亡三百,马失一千”(《朝鲜宣祖实录》),反倒是中国文人,动不动什么祖承训被打得“仅以身免”,古文修辞之夸张,只可一笑。停战期间,吴惟忠在安康还有一次小败,阵亡南兵327人。

整个第一次援朝,明军一共阵亡也才1900人左右。而同一时期,日军死亡的累计约5.5万人中,至少三分之一是与明军交战死亡,双方打成1:10。

第二阶段,也就是“丁酉再乱”,双方展开一轮更激烈的较量。日军又行故伎,大兵突袭,驻守南原的三千明军尽墨,只有主将杨元等寥寥几人逃出;随后明军在稷山挫败日军凶锋,战死不足百人,据朝鲜的记载,日军一方战死500-600多人。

日军攻势停滞后,援朝经理杨镐会合麻贵,集结4万兵力发起战略反攻,打响著名的蔚山会战。这是整个历时6年的壬辰朝鲜战争中最大的战役,也是对日本人军国意志摧残最狠的一次。

守备蔚山的日本主帅正是丰臣秀吉派系中最能打、最凶狠的加藤清正,此货有“虎加藤”之名,在朝鲜推进最远,凶锋从釜山一直推到咸镜道,并越图门江攻入吉林,还俘虏了朝鲜两名王子。

对于大明,加藤清正同样不可一世,向明使冯仲缨口出狂言,叫嚣哪怕明朝派40大军过来,它大不了一天杀一万明军,40天就杀干净,到时再从辽东直捣北京,把大明天子带回日本献俘(《清正高丽阵觉书》),其对堂堂中华的轻蔑不屑,可见一斑。

正是在蔚山会战中,这个无往不胜,从未吃过大亏的“虎加藤”,亲身领教到什么叫天外有天!

经理杨镐以辽军李如梅为先锋,李如梅只带300锐士“衔枚摘铃、偃旗息鼓”于黎明发动急袭,一鼓荡平日军外围的毛利秀元营寨,倭城周围的日军各部:宍户元续、浅野幸长、太田吉一各自率部来救,欺明军人少,被诱出营寨,“驱蚁众万余突出”,又遭埋伏的3000大明铁骑蹂践,麻贵“亲督前军,大呼乱砍”

而日军的火枪队根本不堪一击,朝鲜人很恶毒的讥讽它们:

“贼兵之走,亦如我国人之走,以此见之,铳筒于马战,亦末耳!”(《宣祖实录》)

面对明军铁骑所向披靡、摧枯拉朽,日军的军心士气从根本上垮掉了,幸存者如潮奔溃,为了争抢蓝江边的船只逃命,引发翻船惨剧,大批淹死,军威国体丧败之耻,为日本战争史上罕见:

“势焰张天,烟尘蔽日。贼皆望风奔溃,半由江边争船逃渡,覆舟四五只,淹死无数“

横扫外围后,明军将士摧城拔寨,势如破竹。据《两朝平攘录》所记,杨镐为这场总攻预备了充足的军火,光大将军炮就有1200多门,火箭11.8万支,火药69745斤。明方“诸军鼓噪奋击,炮声动天地,火箭数百枝相应俱发,风迅火烈,乱烧贼幙”。

日本人深深被中国的火箭震慑:

“连将三寨打破………又烧毁寨内铺面及住房万余间,仓粮牲畜尽数烧毁。倭见我兵勇战,奔上岛上山城,坚守不出”( 明 诸葛元声《两朝平攘录 日本 下》)

“土窟、铺幕,一时尽焚,斩级不知其数”(《宣祖实录》)日本从军僧人庆念当时就在岛山寨中,亲眼见到明军火箭烧死大量日本人:

“石墙之下被射入火箭,宍户、太田、浅野的物品财宝全部被烧,烟雾薰得人们睁不开眼,也张不开嘴,火势很快蔓延到城中,数千名劳工、武士被火烧死………此时我能说的只有一句:‘如果今天就是忌日,我愿笑着迎接死亡’”---《朝鲜日日记》

就在明军势不可挡,前锋数百勇士已爬上岛山城墙,眼看胜利在望之际,据说宣大系的麻贵,不愿看到经理杨镐所亲密的辽系李如梅建功,竟突然叫停攻势,白白放弃到手的完胜!等到隔日再攻,已错失良机,残余日寇已调整过来,仗着地利和排枪一次次垂死求生。明军仰攻,地形不利,每天多有伤亡,但困守的日军死亡人数依然远远超过明军,因为这十多天围城中,岛山城内无粮无水且天气奇寒,再一次引发惨剧,上万侵略者拥挤寨内,每天喝尿吃纸维生,整批整批的死去。

丰臣家老臣太田一吉手下,有个吊丝武士大河内秀元亦在城中,它后来这般回忆不堪回首的地狱般的日子:

“城内四处都是饥寒交迫的士兵,五十人或三十人倚靠在一起,不久就垂头死去,不知有多少人幸存下来。很多人两三天不能动弹,城内士兵有人手握着长矛死去,也有人被冻死”(《大河内秀元朝鲜记》)

加藤清正、浅野幸长联合发出的求救信中,也提到“连日作战,眼前总有很多人死去”(《浅野家文书》)

当时整个蔚山地区的日军总兵力在二万以上,被明军围困到来年正月初一之时,日军已死剩不足6000人(《锅岛直茂谱考补》)。这期间,各处日军不断从蓝江驱舰来援,企图击破明军江防,但吃不消明军岸炮回击,一次次败走,兵船屡屡被轰沉。

只是明军也受不了天寒地冻,病员增多,粮食将尽,在日军援兵陆续抵达后,杨镐主动收兵撤退,亲自殿后,日本人也不敢追击。而根本不像丁应泰等喷子以及日本一些战史横吹乱编的那样,所谓追击中杀掉上万的明军。

实际上,明军代价并不大,一共阵亡+病故1621人 :

“阵亡千把总官张应元等21员,军兵青打哈等777名;阵伤回营身故官6员,病伤回营陆续身故军兵张四等817名;轻伤官军麻代等2908员----杨镐、麻贵战后联署所上《东师奏报》。

总计各级将官战斗和病死27名,士兵1594人;伤者2908人,马匹损失2516匹。

朝鲜的《宣庙中兴志》则称:“是役也。凡天兵前后死者千余人,伤者三千人“。

而日本人就惨得多了,据大河内秀元的《朝鲜记》,光是外围战(“农所之战”),日军就被收割掉18360余人!整个蔚山大战,日军一共死亡超过2.2万人。不光如此,岛山城残剩数千日军,因饿了十余天,在解围之后,疯了似的不管不顾胡吃海塞,结果“尽毙,惟清正等若干人物得生”。

日本人的《朝鲜役录》也提到,解围后,城内残兵“饱食者死,少食粥者生”。一群饿疯垂死的饿牢鬼,面对熟食,又有几个还能保持常人的理智,克制着不去饱食,而忍受痛苦去“少食粥”呢?

“虎加藤”加藤清正,被彻底教做人,就像被人拎着一桶大便对它结结实实从头淋到脚,战斗期间几度要寻死,被左右劝下。战后,杨镐被明廷以丁应泰为首的喷子们捏造的谣言包围,苦于自辩。而加藤清正则是彻底灰了心,从蔚山跑到西生浦躲起来,闭门告病,终日不出来理事,据说抑郁无措:

“我在此处何为?归国何颜?!”《李朝宣祖实录》

虎加藤彻底沦落为加藤猫

这也是唐朝以来,中国对日本最有质量的一次打击

然而,即使交换比如此不成比例,蔚山之战的最大输家仍然是明朝

因为明神宗听信了丁应泰之流的胡扯八嘞,不顾援朝经略邢玠,以及朝鲜上下的强烈反对,硬将杨镐夺职,勒令回国查办。

朝鲜人评价杨镐打仗“勇于徇国,长于料敌,御下有纪,号令风声”(李廷馨《知退堂集》),中外很多方面的记载也佐证着这一点,朝人并无过多溢美。

随着杨镐的蒙冤去职,战况走向了令人扼腕的转折

前线明军失去了一个敢做敢当、对不同派系的明军表现出强大震慑力、协调力和团结力的主心骨式。

邢玠对于陆续入朝的各部明军悍将,庸懦不敢弹压,往往放纵迁就,失去杨镐的统筹与监督,明军素质大大低落,随后上演了各种出乖露丑,甚至令人匪夷所思的龌龊之事,在朝鲜、在日本人面前,丢尽了明军的脸,也丢尽了大明天朝的脸

几乎完全葬送了之前明军打出来的形像

而双方的阵亡交换比,也出现了令人遗憾的大转折

1,麻贵对蔚山的二次进攻明显畏难,除了野战碾压倭军,攻城基本是磨洋工。

2,西路军刘綎,对顺天倭寨只一次攻城失利,战死近千明军(其中吴广部的广东兵200、江西兵300)之后,就开始磨洋工,保存实力,不配合陈璘水军,而陈璘一味求功,不注意朝鲜海水退潮,导致三十多艘兵船搁浅被小西行长烧掉,八九百水军战死(徐观澜语)。

3,最大的失败来自泗川,董一元统帅中路军,打出了整个援朝战争唯一的一次大败仗。这场失败本来完全可以避免的。

中路军如同一帮乌合之众,来自各军系。既有宣府、大同、辽东的骑兵,又有浙江、遵化的步兵,还有京营游击彭信古的步兵,据说里边不光有京师市井之徒,还有黑人。中路军人数虽近三万,却号令不一,兵源猥杂,且互有矛盾。

而泗川倭人首领,是号称“鬼岛津”的岛津义弘,它麾下的萨摩藩人,在日本有“天下第一强兵”之称。萨摩后来更是日本军国主义侵华的骨干输出地,血洗中华粉丝小弟琉球国的倭寇,也正是3000萨摩兵,它们用武士刀一手造成了“琉球之殇”。倒幕运动的主力军也是这帮萨摩人,侵华战争的精锐第6师团也是萨摩人组成的。

董一元这支素质不高的中路军与顽狞死硬且凶狡恶煞的萨摩人交锋,却照样一边倒的碾压。

中路军先是一鼓荡平晋州的萨摩倭巢,尽焚倭人营房2000所,接着又势如破竹,连续捣平望晋山、永春寨、昆阳城的各倭寨,屠戮焚溺倭丑萨摩无数,所向无敌。最后总攻泗川旧寨,又应手而下,据日本记载,岛津义弘部将相良丰赖身中36箭,另有胜目兵卫门等19名家将、武臣阵亡,前后消灭的萨摩人以千计,而明军伤亡轻微,只有游击卢得功被火枪击中牺牲。

董一元继续长驱直入,又攻克萨摩人囤积粮食、军需的重地东阳仓,全部烧光,岛津义弘屡败丧胆,只好眼睁睁看着家当被明军烧光,全无出救的勇气。

终于,明军推进到倭人最后的据点泗川新寨城下。

遗憾的是,董一元虽是老将,水平在线,但屡胜轻敌,部队在最后的总攻时一哄而上,毫无平日章法,全军齐攻,理当留一部分做预备队,设立老营,以做接应,但这些常识在董一元看来,都无必要,倭寇必一举成擒。

明军以彭信古的京营、茅国器与叶邦荣的浙营一共三营步兵为先锋,骑兵在后,发动强攻,彭信古营先用“大棓击寨,碎其数处,众军进逼贼濠,毀其柵“,眼看即将得手,岛津义弘将命丧此地之时,突然明军阵营发生大火!

据说是大将军木炮炸裂,引爆堆积的火药,造成一系列殉爆,一时火光冲天,正在全神贯注进攻的明军一时不备,全军大乱。

连正焦头烂额的萨摩人也被吓到了,目击者回忆,只见明军一方“起火灾于大敌军中,宛如疾雷”、“铁弹、火药飞激数里,烟焰蔽天,人马多烧死”,“硝壶火入,余多鸣音,如百千万之雷”、“营中火药同时齐燃冲起,声震天地。黑烟涨空,不辩远近,(明人)焚死者数千人,众军一时惊乱,或有既走”(分见日本《旧记杂录后编》、《家久公御谱》、《朝鲜役录》等书)

彭信古一军甚至被殉爆炸得所剩无几

朝鲜人也目击当时“火发军中,士卒烧尽”(《乱中杂录》)、“烟焰蔽空,我兵走避……马兵望风先奔,步兵失势狼狈”、“仓皇奔散”(《宣祖实录》),中路军一时大乱,来自大同的骑兵队竟然先行弃阵奔逃,岛津义弘抓住这天下掉馅饼一般的机会,全军出击。

可怜已杀入倭寨的明军部队,“入城者无噍类云”(姜沆《看羊录》),而明军骑兵先行望风大溃,冲乱其他部伍,茅国器、叶邦荣率领浙军仍奋力与疯狂扑来萨摩人厮杀,浙兵素有戚继光练兵的基础,战斗力惊人!不仅不屈不乱,居然还是“锐不可挡”,把群起追杀的萨摩部队打得头破血流,再次丢盔弃甲逃蹿!

日方居然罕见的非常诚实,并以不无钦佩的语气记载道:

“敌军已败焉,欲乘胜以追北,则(浙兵)亦还向相战者,不可当,是以我之骑、步弃胄曳兵,退散走去者多矣!”(《图书头忠长谱》)

即使发生如此大的意外惨剧,董一元若预先安排下预备队接应,明军仍有挽回余地。奈何明军后方骑兵先逃,步兵继之,忠勇之浙兵殿后殊死拼杀,孤立无援,终被岛津义弘紧急调来的数百名火枪兵排枪击败,整个中路军陷入全线崩溃之中。董一元慌不择路,连弃所占各倭寨,一口气退到几百里外的星州。

泗川之战,是两国交战史上第一次真正意义的大败于倭寇

事后明廷对这场失败的总结非常到位:“因惊丧师”(《明神宗实录》)。

日本好容易靠狗屎运赢了这一回,简直吹上了天,岛津义统简直如同失心疯一般,在它的自传《惟新公自御记》里,硬说这一仗,全是它岛津义弘一人手持三尺之刀,独自大败一百万明军,杀得明军血流成河,斩首八万(论吹牛,韩国还是得管日本叫老大);还吹日本人只战死了市来清十郎、濑户口弥七这两头倭奴(《征韩伟略》)。

当然,岛津家众倒底还是正常点,再怎么吹,也不会编出一人大败明军百万的超自然神剧,不过即使如此,它们吹的也够吓人,胡说什么斩首38717人,这一数字,连一味无底线的抬高日本,极力贬低明军的西方《剑桥明代史》都觉得夸大了。

明军真实伤亡,朝鲜方面也是众说纷纭,有说“死伤殆万余”(《杂录壬辰日记》)、有说“几至七八千”(《乱中杂录》)、也有说战死上万的(朝鲜《西崖集》),这些数字大多是朝鲜文士听到的传闻,并非正史所录。

朝鲜官方经过调查,最终写入《再造藩邦志》的数字,是“步兵死者三千余人、骑兵亦多坠崖死”。

这与战后从倭营逃出来的明兵所述“生擒天兵三四百……斩获天兵,削取鼻子头颗,积置东门外,数不下四五千云云”(《宣祖实录》卷105)的数字较为接近。

综合起来,比较靠谱的统计是,明军死亡被俘五、六千人左右。

另,明朝的《太仆奏议》则说此设死了六千人,但我没看到原文。

应该说,这场失败,是明军组织不善的人祸所致,正常水平而言本不应该发生的。

即使如此,岛津义弘付出的代价也超过我们想像,据它们战后对死者的《供养碑铭》,岛津义弘的萨摩人部队实际战死约三千多人(此铭文提到的数字绝大多数死于泗川):

发布于 2022-06-16 22:06・IP 属地湖南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

精中之剑 - 113 个点赞 👍

一边只有文字记录,

一边有文字记录,还有物证。

看你信哪边了。

京都丰国神社旁的坟墓里,安葬了19万朝鲜军的鼻子和2.9万明军的鼻子。

在日本的明粉有空可以去祭拜一下。

理论上明军也应该留有物证,明军以首级算军功,日军以鼻子算军功。

丰臣秀吉把从朝明联军身上割下来的鼻子带回日本安葬了,明军砍下的日军头颅又安葬在哪呢?

明粉要是不认这个祖宗,可以联合韩国组建科考团队,给丰国神社旁边的墓里的鼻子测测dna,看看2.9万个鼻子是不是自己的祖先的。

历来有后世给前朝修史的惯例,看看大清修的明史是怎么评价这场战争的,

自倭亂朝鮮七載,喪師數十萬,糜餉數百萬,中朝與屬國迄無勝算,至關白死而禍始息。

—『明史・朝鮮伝』

这就是大明龙虎将军的说法

三方说法。

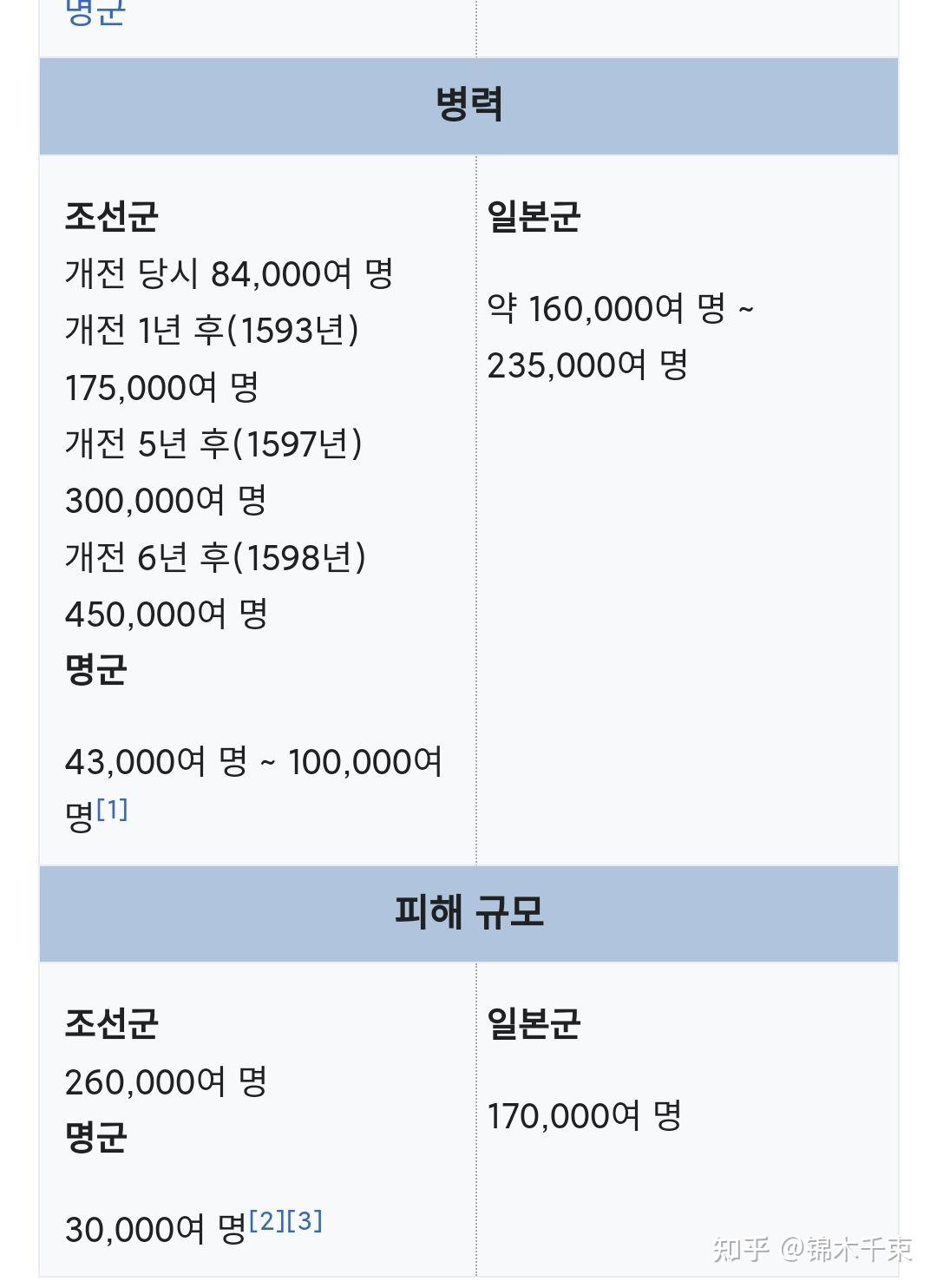

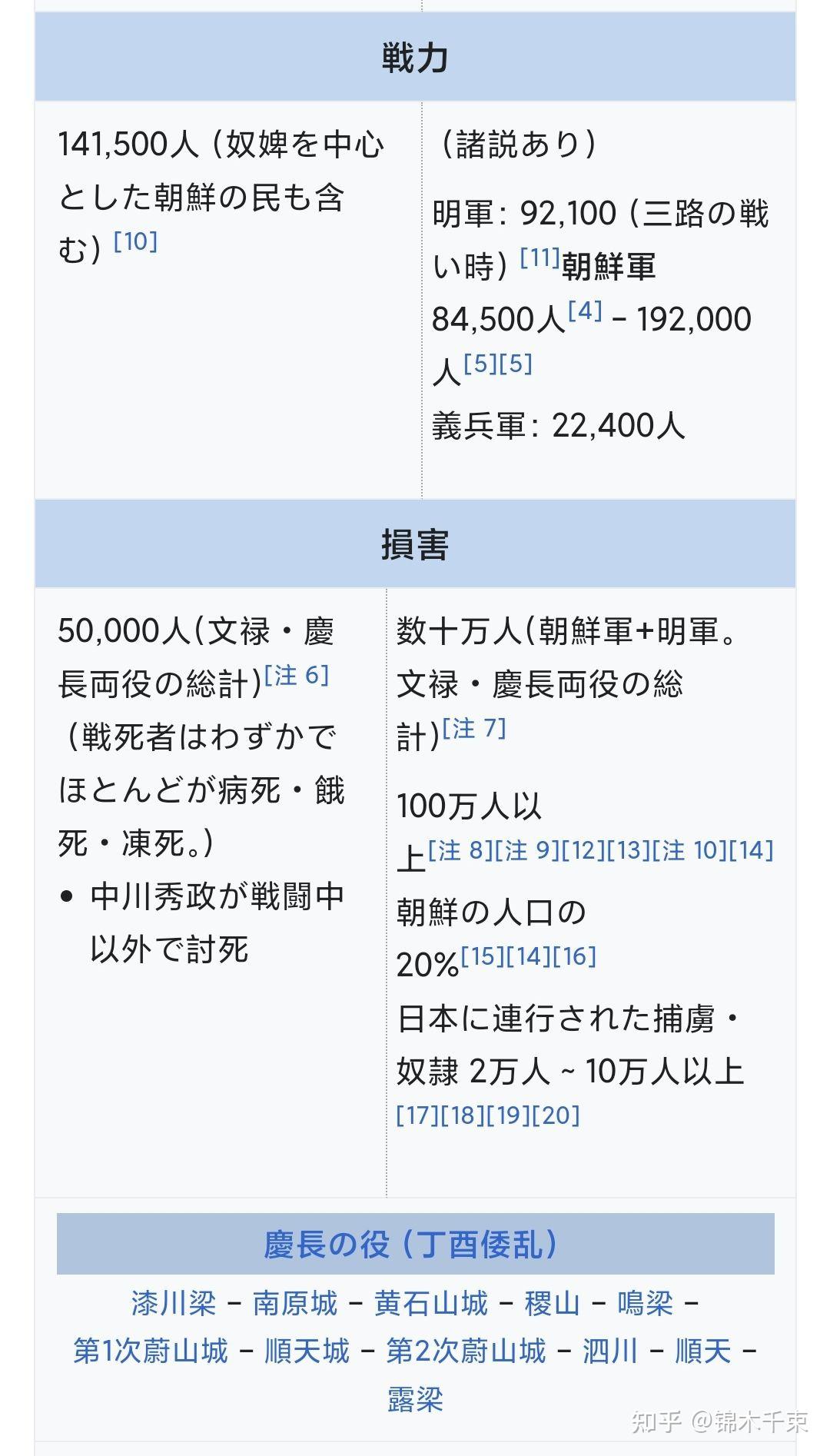

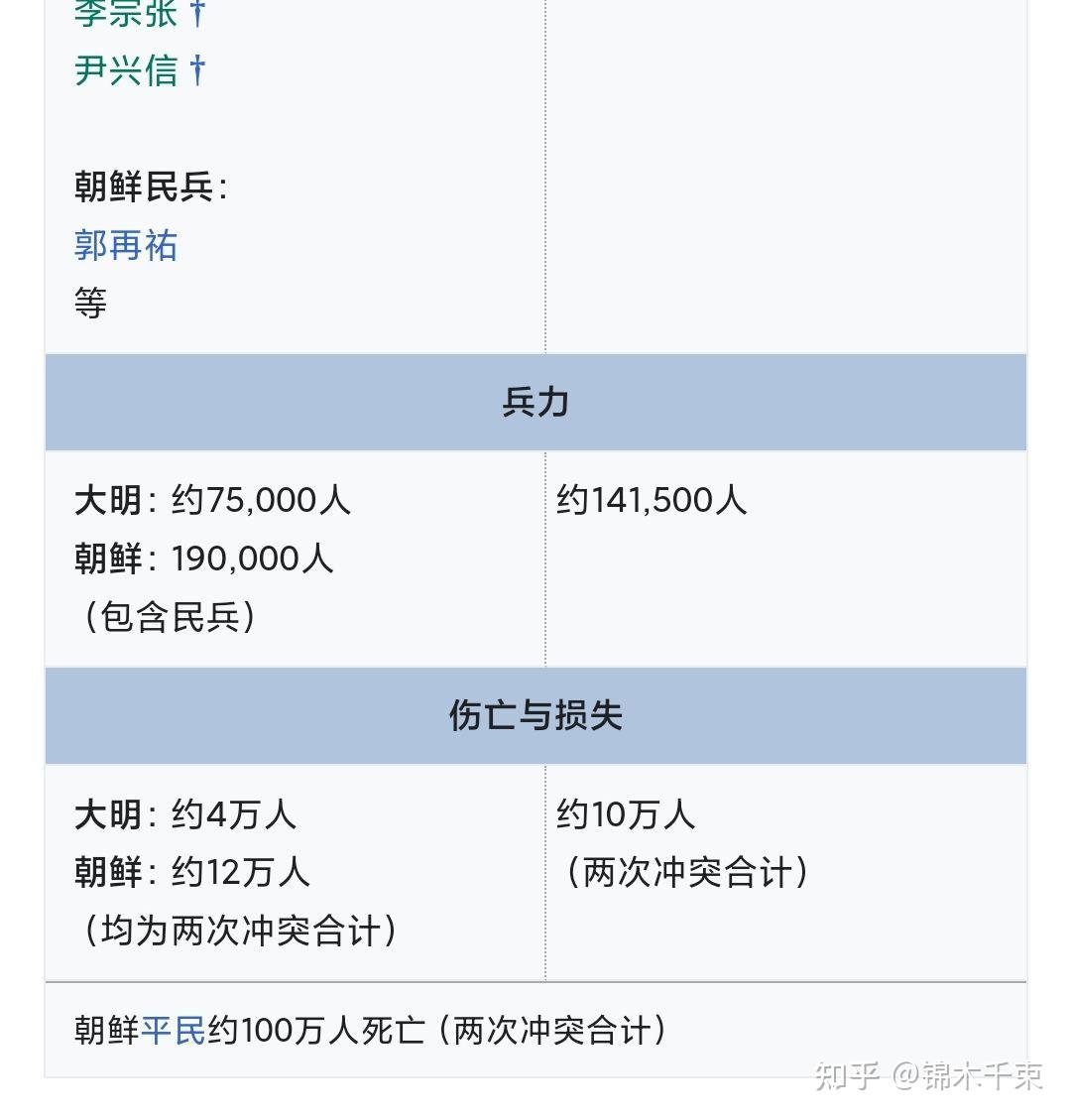

韩国,天兵阵亡3万,自己家阵亡26万。

日本,割了19万朝鲜+2.9万天兵鼻子,造成数十万伤亡。

明军,阵亡四万。

事后看,再也无力阻止建州崛起倒是真的。以至于后续南明连续24次向日本乞师抵抗满清。

事实上,日本方面是数据是所有数据中明军阵亡人数最少的,只统计到了2.9万。韩国还说明军阵亡了三万呢,中文资料考据说四万。

关于有些人质疑为什么日本人会给敌人修墓,这其实和日本的神道教有关,万物有灵,800万神灵。最典型的就是元寇入侵中死亡的蒙古军,日本人也修建了神社祭拜供奉。当然,可能也有镇压的涵义。

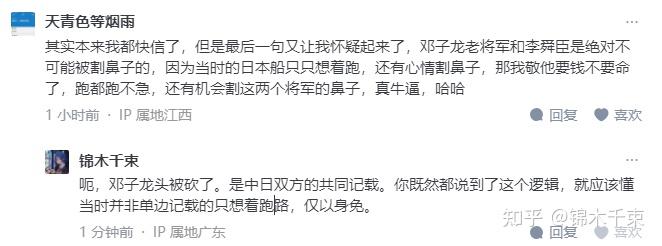

题外话,七年战争(实际打了两年),日本方只死了一个大名(带队的大小将军们),从五品下出云守来岛通总(被李舜臣),反倒是邓子龙(明都督佥事正二品)和李舜臣(朝正一品)被割了鼻子。

放现在,等于什么?

“战后,替邓子龙收殓的家丁发现,老爷的首级不见了,随身携带的银花银牌及作战使用的刀剑铠甲皆为日军洗劫一空。”不但有空砍头,甚至还有看洗劫

邓子龙被割了头,是明朝,丰臣,和建州的三方共识。

爱新觉罗氏立了无头将军像时时祭拜是客观事实。关键词“邓大人庙”(传闻是救了来观战的努尔哈赤)

遗体运回江西,已经无头,江西邓子龙后人用木头雕了个头拼在一起合葬,作为江西省级文物保护单位的邓子龙墓,你作为江西人+明粉,竟然不知?关键词“木雕头颅”

多方人证物证俱在,怎么就能为邓子龙被割了头翻案呢?

尤其是爱新觉罗氏历代祭祀无头将军邓子龙一事,更是有多方面交叉记载,时间跨度达200年。

关于祭奠的无头将军是否是邓子龙存在争议,但可见在当时古人眼里,邓子龙的头就是被砍掉了

编辑于 2023-12-10 13:43・IP 属地广东查看全文>>

锦木千束 - 34 个点赞 👍

明军遇到了超出认知范围的军队,日本步兵在骑兵冲锋的时候依旧能不动如山,挥刀砍马。明军只在文艺作品中见过这样的人物。

日军步兵之精悍,远超以前的“倭寇”。导致明军步兵没法与之作战,全靠骑兵。

日军遇到了超出认知范围的军队,明军的部落骑兵,少数民族骑兵,也就是关宁家丁骑兵和宣大蒙古骑兵。

日本步兵从长筱之战开始已经不怕骑兵了。到了朝鲜之后,朝鲜以蒙古化的骑兵反击日军,这些骑兵长期在北部边疆和女真人作战,决不是泛泛之辈。结果在双方人数相当的情况下,被小西行长的第一军于弹琴台全歼。小西行长不是武士出身,是商人,在日军是受鄙视的,他都能把朝鲜最牛的蒙古化骑兵干翻,其他人就不用说了。所以,当李如松的家丁出现在军阵时,以不到两千骑兵强吃万人以上日本西军主力,那才叫细红线,可怜的数量依旧拉开阵势两翼包抄,在火箭掩护下攻击日军本阵。石田三成,立花宗茂,这些人俱在阵中,碧蹄馆之战是日军最强阵容。接下来明军又演示了历史上的唯一一次遇挫不乱,李如松在最前面,后面是亲弟弟,再后面是家丁子侄,断后。日军嘴上不饶人,打的有多疼自己清楚。接下来一系列战役,太君连朝鲜民兵都打不过。明军家丁损失巨大(以家丁规模论 数百人),从此干脆不打了。当然不打的原因也是因为在碧蹄馆的时候,明军大都受到了朝鲜弓箭的攻击,李如松气神经了,找朝鲜人要说法。

稷山之战和蔚山之战的外围作战,则是宣大蒙古骑兵彻底打服了日军,从此不敢野战,当摆赛率领骑兵冲击日军黑田长政等部的时候,也是极为惊骇,日军不说各个是战神,也差不多,有铁一般的纪律,舍生忘死,阵型不乱。宣大骑兵在炮火掩护下冲锋竟然冲不动,后只能用老本行,骑射,离对方两米对着脸射箭,日军这才崩溃,因为这种作战太不公平了。

万历朝鲜之战,明军各路人马均完败于日军,伤亡惨重,无论是辽东步兵还是辽东骑兵,还是宣大兵,无论是浙江步兵还是四川步兵,没有区别。骑兵对日军步兵稍好,步兵完全不是对手,这才是实际情况。真能与太君大战三百回合的是辽东家丁少数民族骑兵,还有宣大蒙古骑兵。宣大蒙古骑兵和普通宣大兵是不一样的,辽东家丁少数民族骑兵和辽东骑兵也不一样。

日军以为中国有很多类似宣大蒙古骑兵这样的部队,摆赛这样的将领亦多如牛毛。如果太君知道摆赛这样的人物全国就一个,麾下只有一千人,辽东家丁骑兵剩余也就一千的时候,他们绝对会打到北京去,因为没人拦得住他们,十万日军是非常恐怖的数字,清军全盛时期的野战主力也没有超过一万。

万历朝鲜之战,是清兵入关的预演,展示的清楚明了,少数民族骑兵非常善战,明朝无人与之匹敌。本来能给大明朝以警讯,没想到明朝人光知道吹牛,造成了明军整体强劲,浙兵,川军,宣大兵个个勇武,勇挫日军的假象。这直接导致了萨尔浒之战,明朝竟然发疯到用这帮货去打野猪皮,野猪皮要是输了那才叫惊世骇俗呢。

发布于 2023-11-29 16:29・IP 属地上海查看全文>>

太阳帆 - 21 个点赞 👍

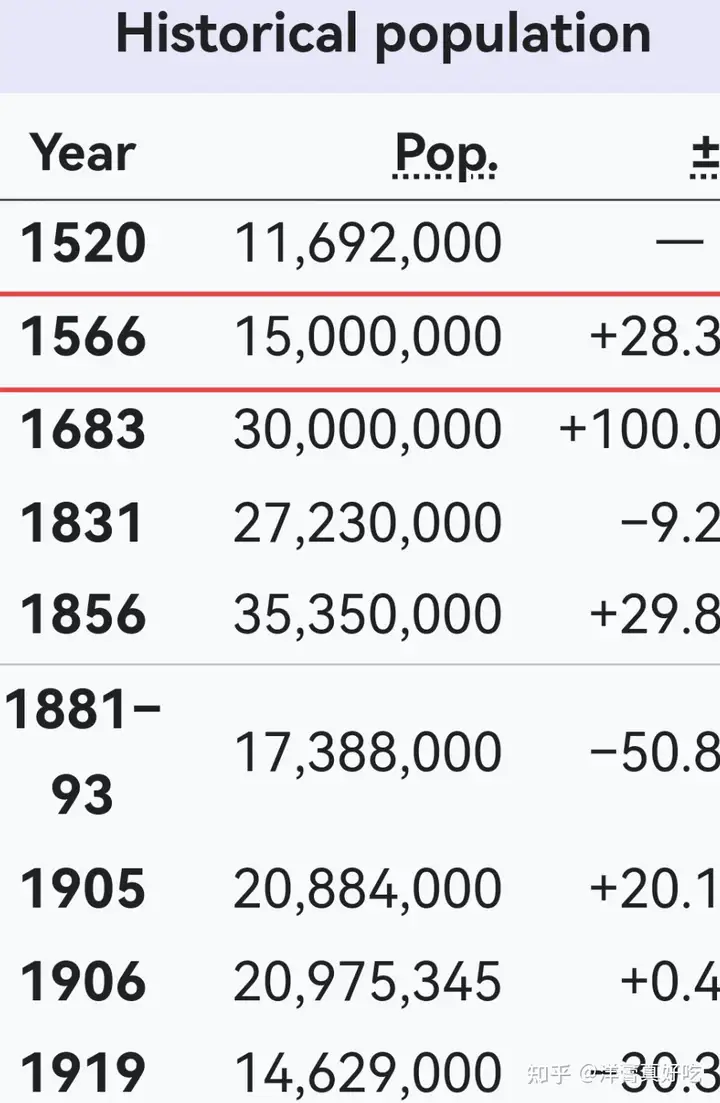

我不知道有些人想说什么,首先无论战国到安土桃山时代的日本装备什么,十六世纪末期到十七世纪,一个能在海外维持十万级别战兵外加一千四百多万人口(太阁检地)的国家,怎么看都不能被视为是一个弱国。试问人力有多重要?作为欧洲头号强敌的奥斯曼帝国的人口在十六世纪后半叶也只有1500万,而奥斯曼的劲敌萨法维的人口则更少,只有八百万到一千万以内(1600)。

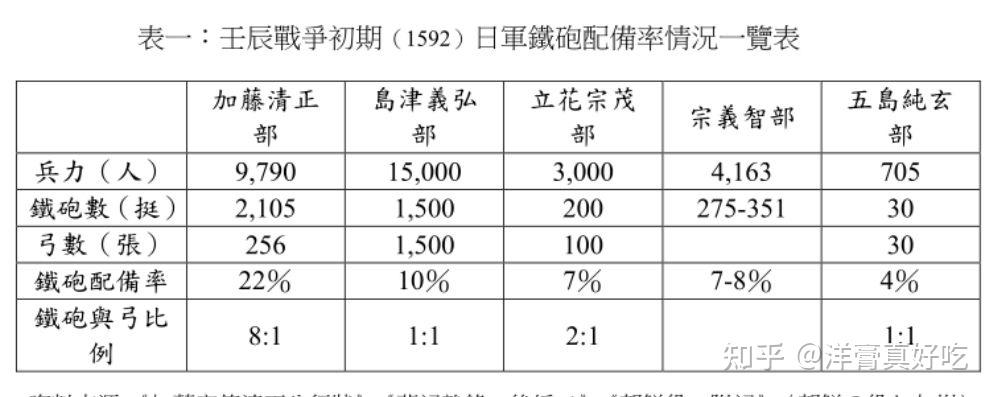

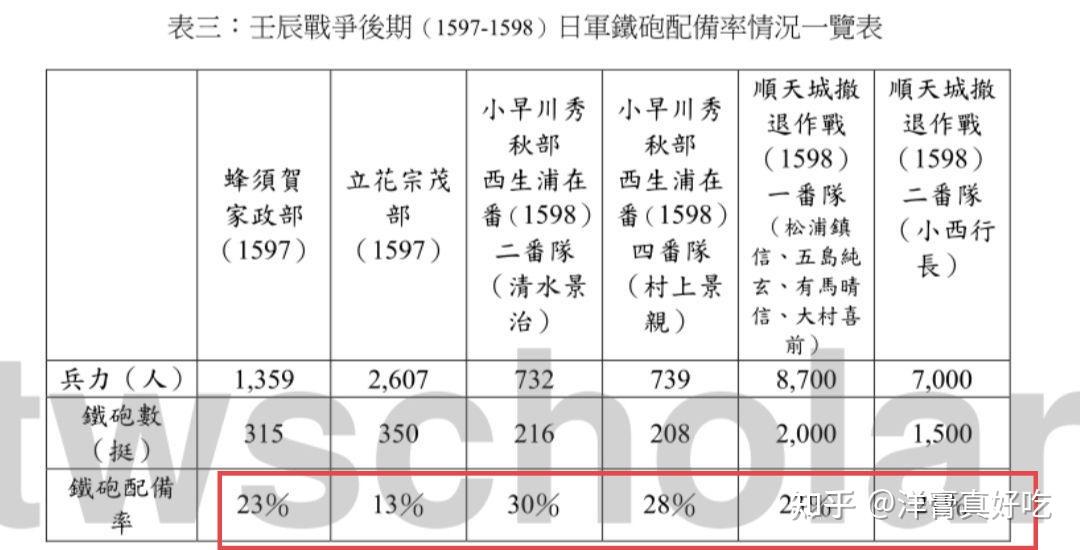

先说下火器的装备率,第一次侵略朝鲜时日本的火绳枪装备率极低,只有%10,这确实是一个看起来相当惨目忍睹的数据,但是日军的装备进步其实非常之快,第二次侵朝时大部分日军铁炮装备率已经逼近%20到30,可以说进步已经相当之巨大:

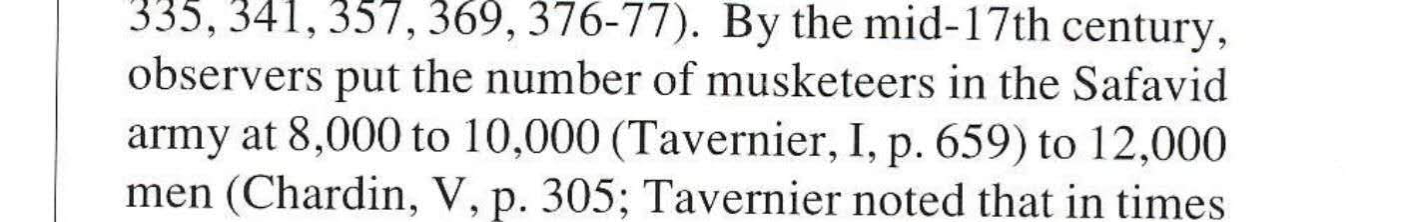

有人会说,这火绳枪装备率明显不如欧洲啊!的确如此!但我要指出的是,这种火器装备率放在除了朙欧之外的国家中其实已经相当之高了,这我就不得不扒拉一下中亚近东的“火药帝国”的真实成色到底如何,首先自然是我们伟大的萨法维帝国,萨法维成功做到了在十七世纪中叶,火绳枪手仅有8000到12000的规模!(战时可扩大至数万?)

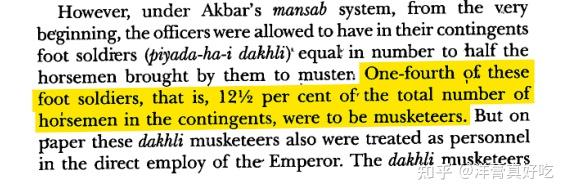

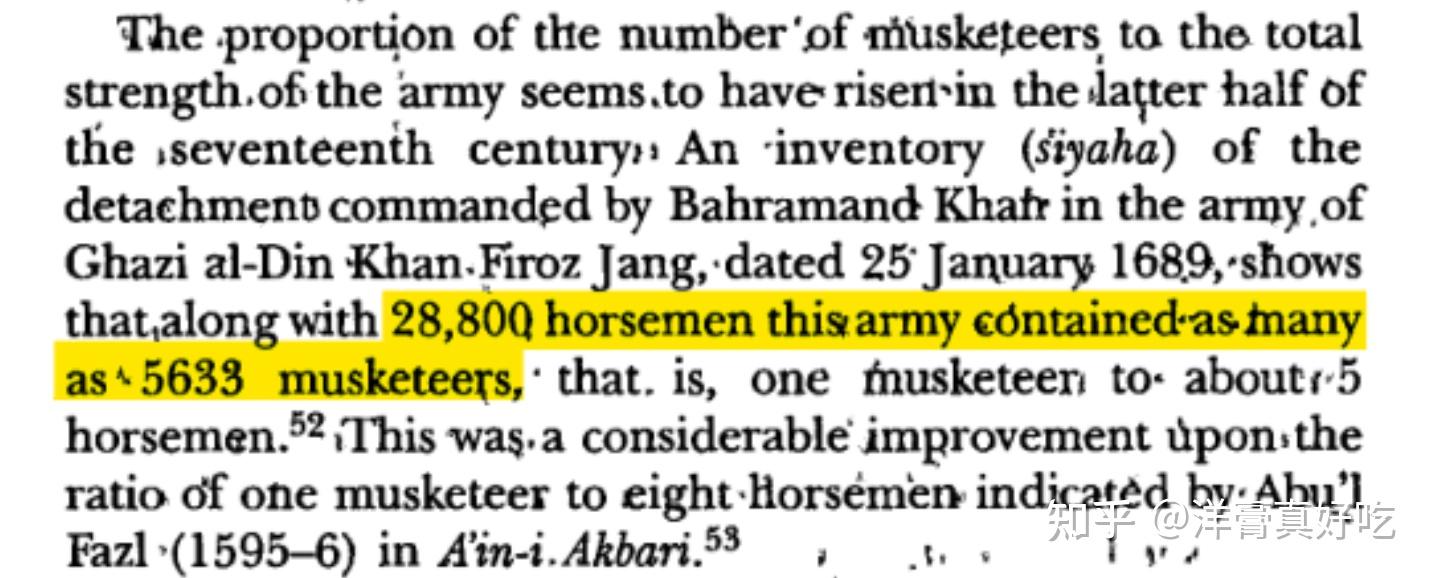

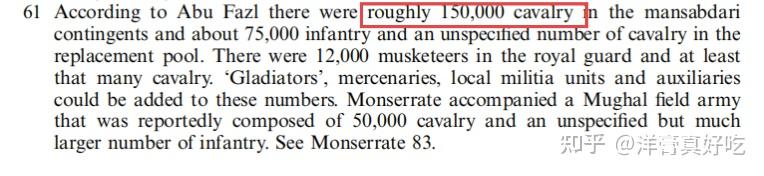

与萨法维类似,莫卧儿的火绳枪部队实际占比也颇为让人感到难绷,比如火绳枪占比极低,最开始只有八分之一(和骑兵相比),在奥朗德则布时代才达到了五分之一。。。。

Their importance grew steadily through 16th and 17th century ,during Akbar’s reign the ratio of muskets to horses was 1:8 and it grew to 1:5 during Aurangzeb’s reign.

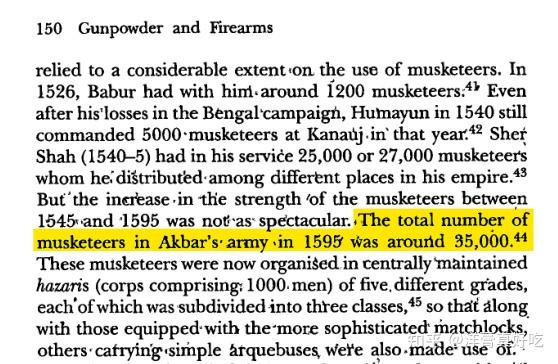

而1595年,阿克巴麾下的火绳枪手数量则“高达35000”人!

而到了1689年,火绳枪手的占比为五分之一,一枪比五马。。。

总之,这些“火药帝国”在十六世纪到十七世纪都改不了重骑兵轻步兵的传统艺能,而且颇为让人感到意外的是,1571年勒班陀海战中奥斯曼军队中也只有十分之一左右(2500人)的耶尼切里玩火绳枪,其余大部分依然装备弓箭。。。当然有意思的是,这个比例跟多年前巴布尔入住印度时的火绳枪比例有异曲同工之妙:

were important to Babur's victory at the Battle of Panipat in 1526, he only had about 1200 muskets (for a total force of about 15,000). Since most of the soldiers in the battle used sword, spear, and bow (especially since the enemy who outnumbered Babur lacked cannons and muskets), armour was still useful.

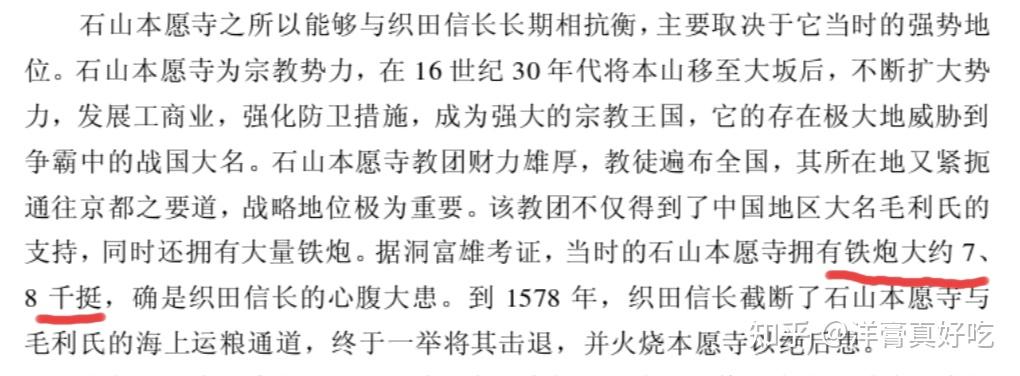

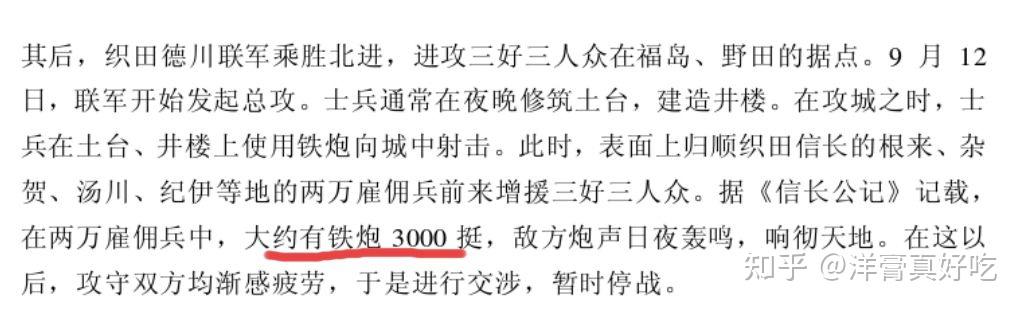

日本的火绳枪规模如何?别的不说,哪怕是日本的石山本愿寺内,火绳枪就多达7000到8000挺,一个地方秃驴势力的火绳枪数量居然可以跟萨法维的火绳枪总数相抗衡,也着实是难绷了:

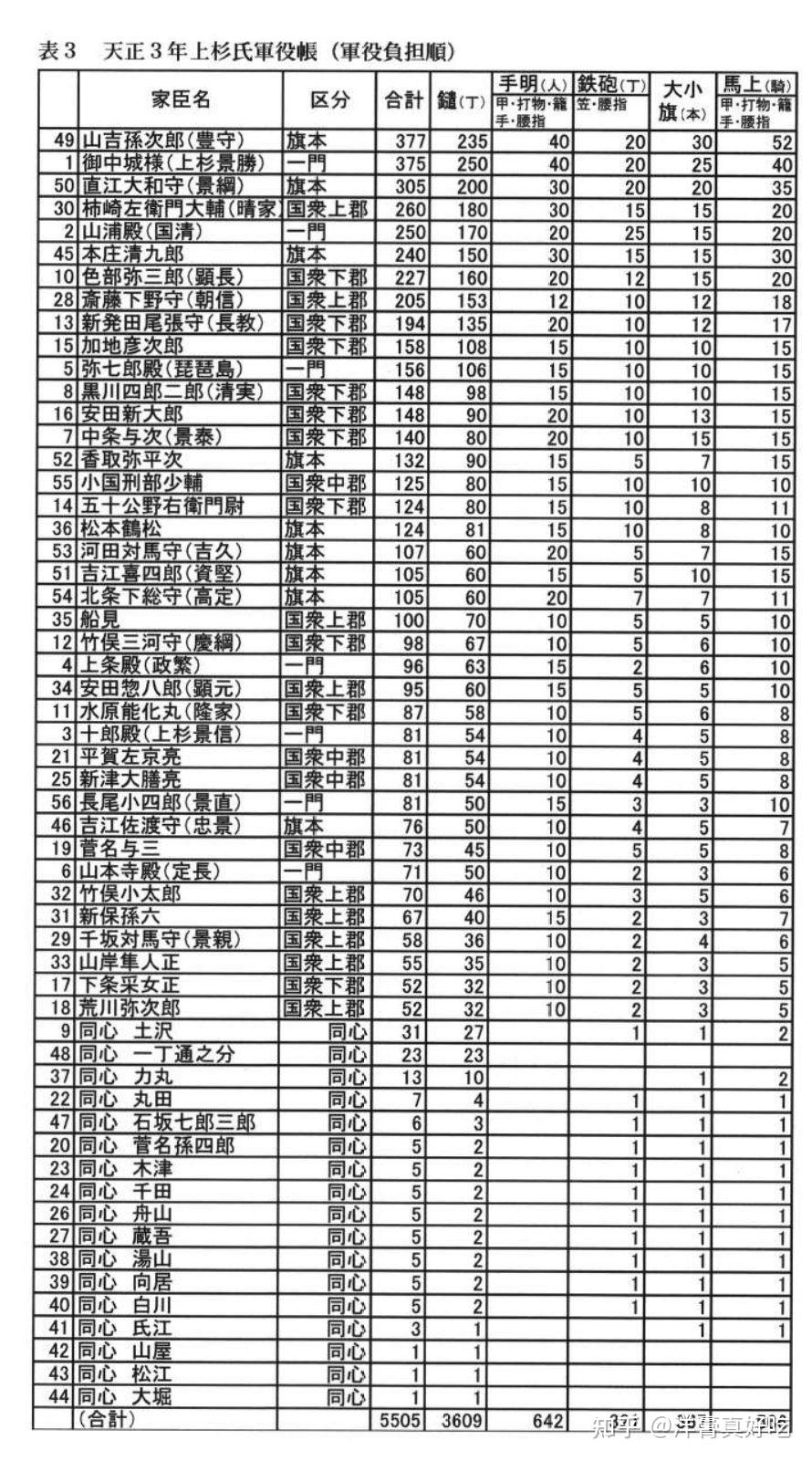

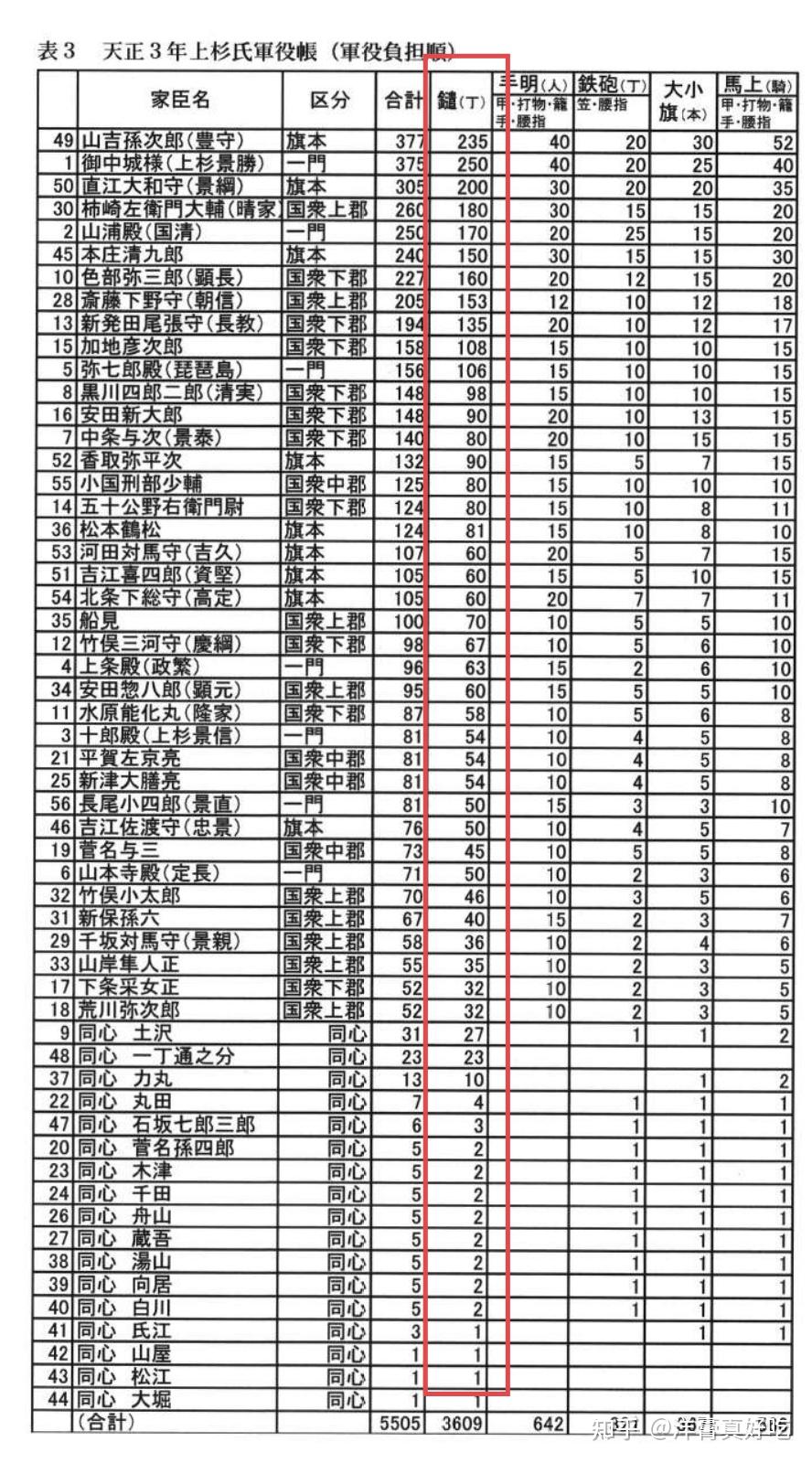

说完火器再说步兵,不知道为何有人认为日本战国长枪作战没有方阵而且不成规模?没有像欧洲那样列阵?倘若真是如此,下列列表中的高长枪装备率恐怕是难以解释的,如果这些比例放在所有日本大名当中,日本可能有超过接近20多万的长枪步兵。。

当然了,日本真要跟这些“火药帝国”打,最大的短板还是骑兵和炮兵,甚至可以说骑兵的缺陷是远比火器最致命的缺陷:

毕竟莫卧儿高达十五万的骑兵数量对于日本来说的确不是什么好招惹的存在。

查看全文>>

洋膏真好吃 - 3 个点赞 👍

各自开了眼界:

明军

第一次见城破不溃的步兵

第一次见火绳枪比例那么高的步兵

第一次见火铳可以拿来狙击的步兵

第一次见城堡集群能修的那么恶心和难打

最后第一次知道朝鲜人不认白银

日军

第一次见蒙古人掠阵骑射战术(和蒙古人干过架的镰仓幕府距离时间太远了)

第一次见让海量步兵束手无策的冲击骑兵(至少2万人到后面增兵到3万,就是围不死李如松的三百人)

第一次知道啥叫集群火炮轰炸

第一次见远洋巨舰大福船和华人海盗流行的水面火攻

最后第一次见贩卖他们女真马的女真人

编辑于 2024-01-14 13:26・IP 属地云南查看全文>>

小棕熊 - 3 个点赞 👍

日军的战斗力放当时是个玄学问题,就是普通人的印象,当时是了解这一点历史的人,宣祖北逃,结果最终未入辽东。李如松正在《明事》里在更西边搞人,没空管这事,然后是沈惟敬诈骗小西行长拖延了时间,撑到了明军赶来。

这个描述当然没什么错,但是也有问题,沈惟敬赶来前,包括更早的祖承训赶来前,其后代祖大寿因先祖援朝之恩,在半岛也有一定名望。中间是有时间差的,如果日军真的一直往前推推推,那么宣祖早跑辽东。

实际上日军在明军赶来前,其所占领的地区统治远称不上稳固,官军义军经常在跟日军反复争夺城池,实际上日军在明军赶来前就已经陷入了治安战的地步,小西行长这种认为日本跟大明是“九牛一毛”的更是失败主义谋士。

结合各种史料,大概共通点,是朝鲜的官军除了个别几个战斗力还不如朝鲜义军,日军人数看着很多,但朝鲜的兵马纸面上也不少,治安战打着打着明军就来了。这又是另一个故事了。

编辑于 2024-10-21 10:52・IP 属地江苏查看全文>>

光光 - 2 个点赞 👍

日军发挥出了他应有的水准,也是冷兵器时代日军能发挥出的最高水准,但在这个基础上日军的弊病也很明显,且一直明显到了第二次世界大战结束。那就是日军并非拧成一股绳,而更像是北洋政府那样靠一堆军阀(大名)拼凑的所谓联合部队。

至于明朝,万历年间的明朝其实早就在走下坡路了,只是张居正让它回光返照抽抽了几下。你可以说明朝上到朝廷下到地方这整个系统有问题,但不能说明军有问题,就明军的整体实力高出日军不知道几个档次,日军除了守城和火铳对明军略有优势外,在火炮,武备,骑兵,水军和野战方面日军是被明军碾压的。

一方面是体量上的碾压,一方面是经验及技术上的碾压,比方说骑兵部队,日军在此以前见过最强的骑兵也不过是连骟马都不会的武田赤备,而明军的辽东铁骑那是常年跟蒙古人掰腕的,说个弓马娴熟毫不过分,在骑兵的数量,马匹,战术和经验上日军完全摸不到明军的边。同样的还有火炮,日本并非没有火炮,但日本本土的路况极其糟糕,转运火炮的成本也相对应的极高,故而日本对火炮的运用及火炮的数量也远不如明朝。

但这场仗之所以打得如此难舍难分,在于本来占据几乎完全优势的明军内部出了问题,明军一开始对打这场仗就不上心,可以说除了皇帝本人和少部分主战派,大部分官员其实并不希望打这仗,理由很简单,大炮一响,黄金万两,别说晚期明朝没什么银子,就刚不久还跟播州杨应龙和宁夏孛拜打了两仗,你说朝廷那些把持府库的官员愿意掏银子出来吗救朝鲜吗?而这一思想被同时带入了明军的上层指挥。更何况明军内部也存在南北军,地方派系,私兵和官兵的分歧,大员呢还想着争功,朝鲜王廷那边也出工不出力,甚至为了想着快点光复,疯狂给明军送假情报,使绊子,况且明军的粮草供应并不比日军容易到哪去,朝鲜本土赤地千里,明军的粮甚至得从辽东转运过来。

所以结论就是,日军本来可以使出七十分因为各种原因使出了六十分,而明军本来可以使出一百二十分的力,但偏偏搞成了八十分,弄得在朝鲜打了两次,打了好几年。

而这一仗更多的是改变了东亚的格局,朝鲜本来文恬武嬉按理是要覆灭的,却因天兵强续一口命,导致朝鲜文恬武嬉一直到近代,日本在明朝吃大瘪后,作为当事方的丰臣一派在二十多年后输掉了江山,而继任者的德川幕府则放弃了对外扩张,一直闭关锁国直到黑船事件。

最后就是出力不讨好的明朝,这场战役对明朝可以说是百害而无一利,一方面加重了明朝的负担,另一方面则削弱了辽东军的实力,坐视女真做大,为四十多年后的灭亡埋下了伏笔。

发布于 2023-07-04 18:50・IP 属地江西查看全文>>

玫瑰亲王 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

范二真人