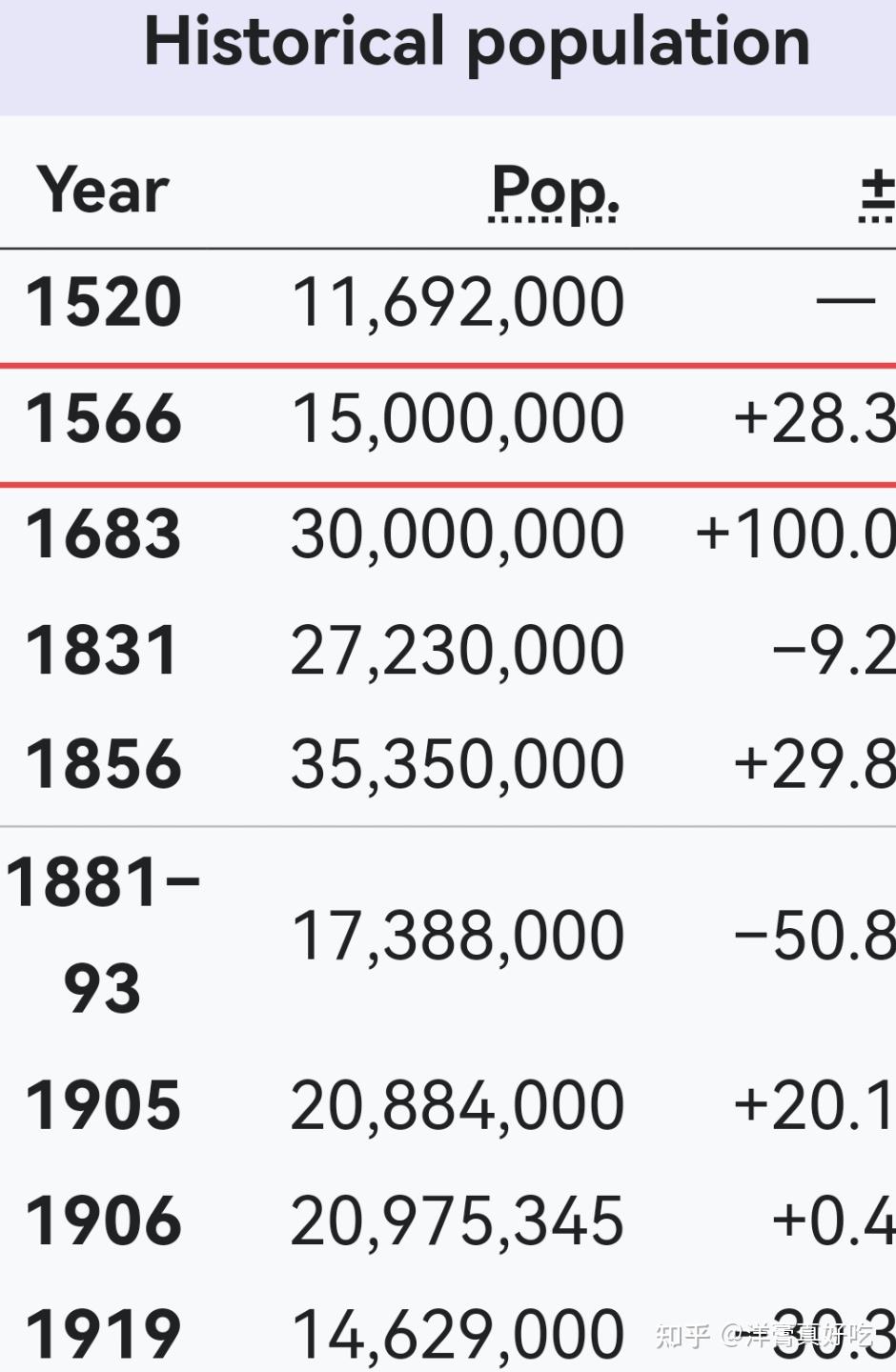

我不知道有些人想说什么,首先无论战国到安土桃山时代的日本装备什么,十六世纪末期到十七世纪,一个能在海外维持十万级别战兵外加一千四百多万人口(太阁检地)的国家,怎么看都不能被视为是一个弱国。试问人力有多重要?作为欧洲头号强敌的奥斯曼帝国的人口在十六世纪后半叶也只有1500万,而奥斯曼的劲敌萨法维的人口则更少,只有八百万到一千万以内(1600)。

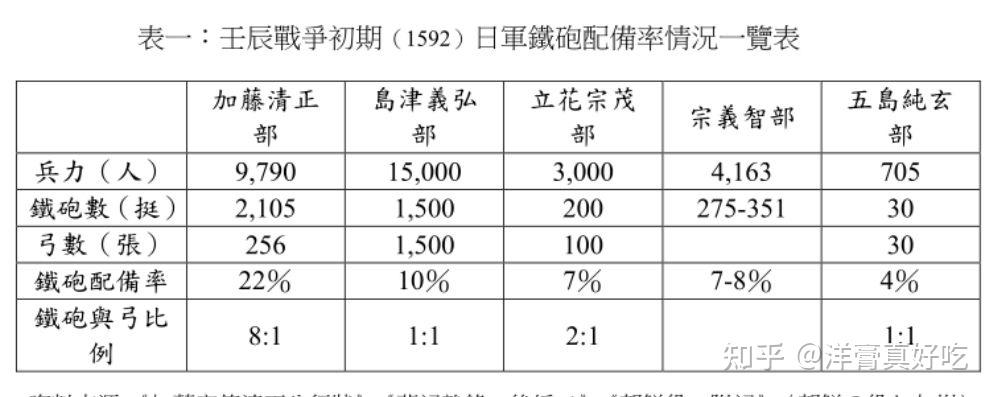

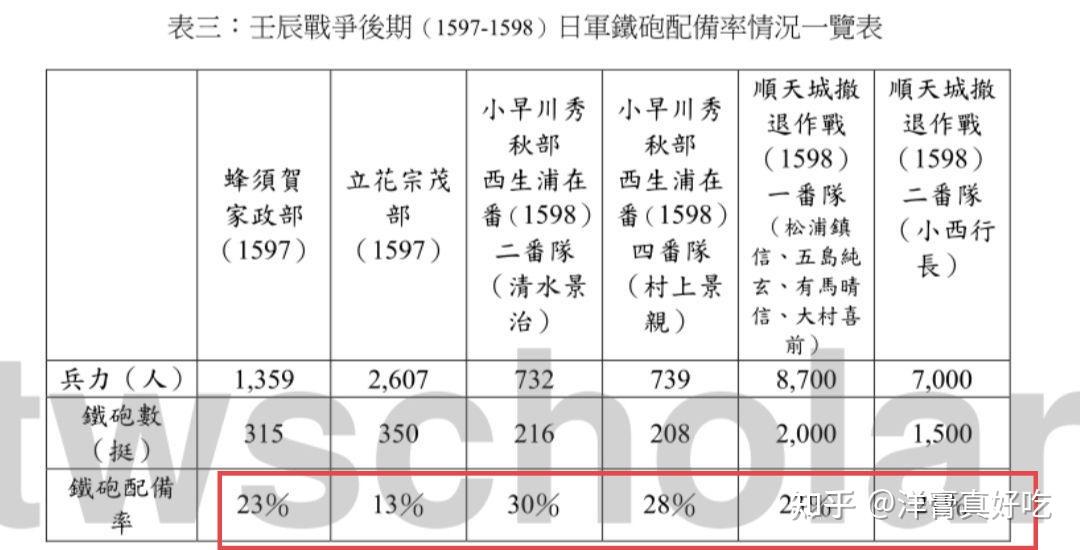

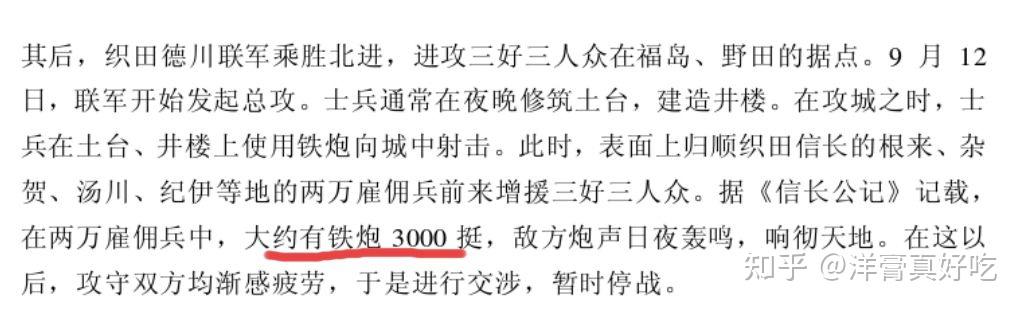

先说下火器的装备率,第一次侵略朝鲜时日本的火绳枪装备率极低,只有%10,这确实是一个看起来相当惨目忍睹的数据,但是日军的装备进步其实非常之快,第二次侵朝时大部分日军铁炮装备率已经逼近%20到30,可以说进步已经相当之巨大:

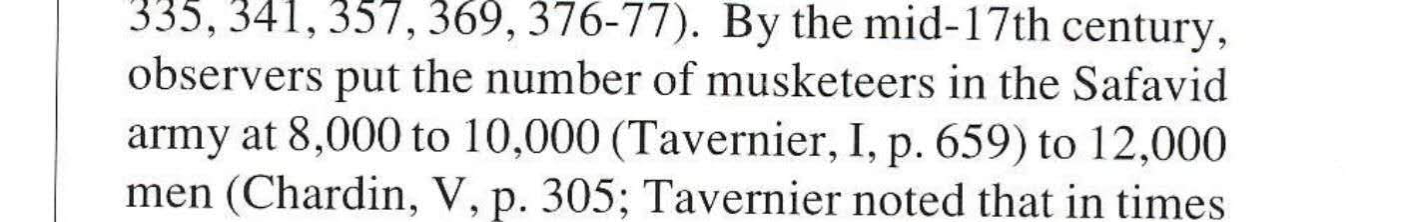

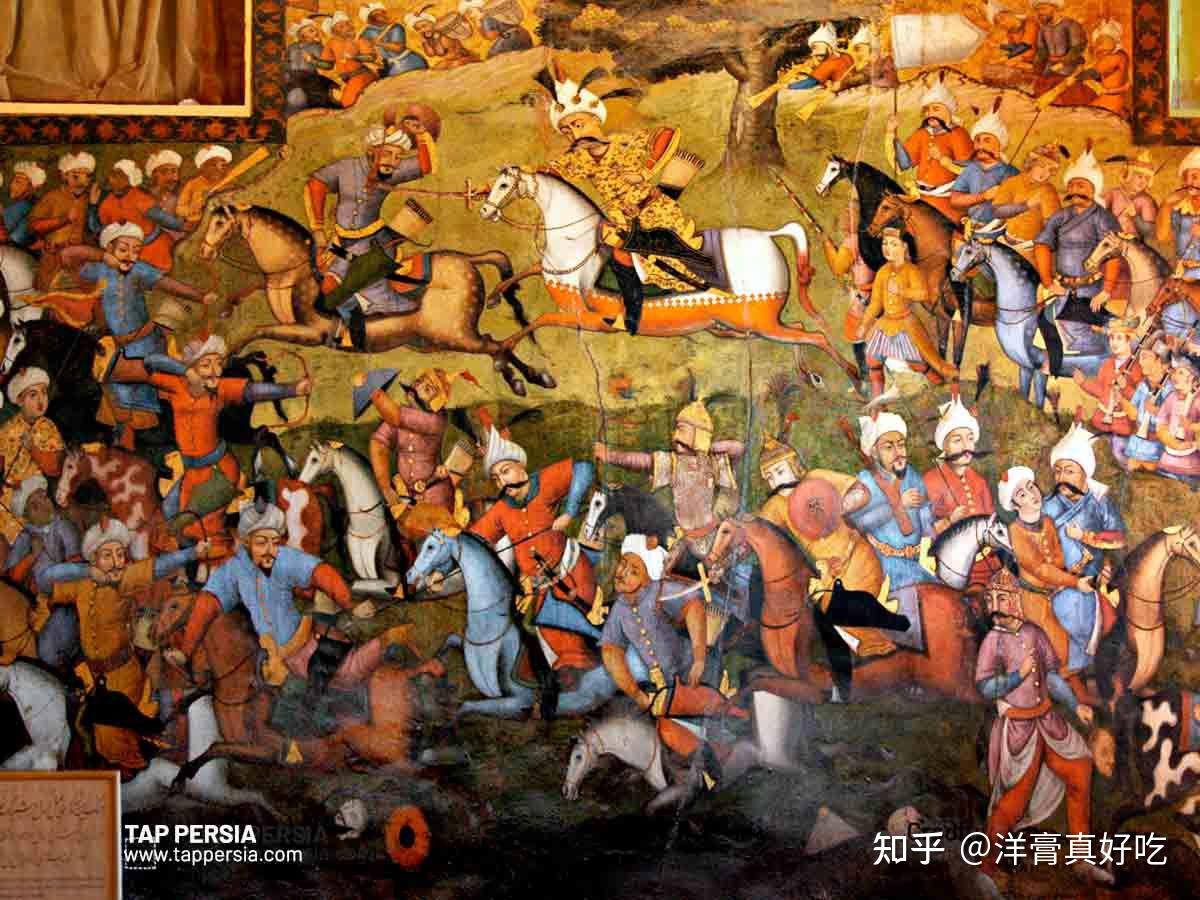

有人会说,这火绳枪装备率明显不如欧洲啊!的确如此!但我要指出的是,这种火器装备率放在除了朙欧之外的国家中其实已经相当之高了,这我就不得不扒拉一下中亚近东的“火药帝国”的真实成色到底如何,首先自然是我们伟大的萨法维帝国,萨法维成功做到了在十七世纪中叶,火绳枪手仅有8000到12000的规模!(战时可扩大至数万?)

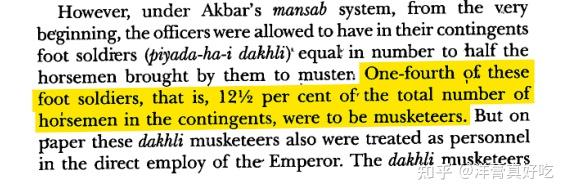

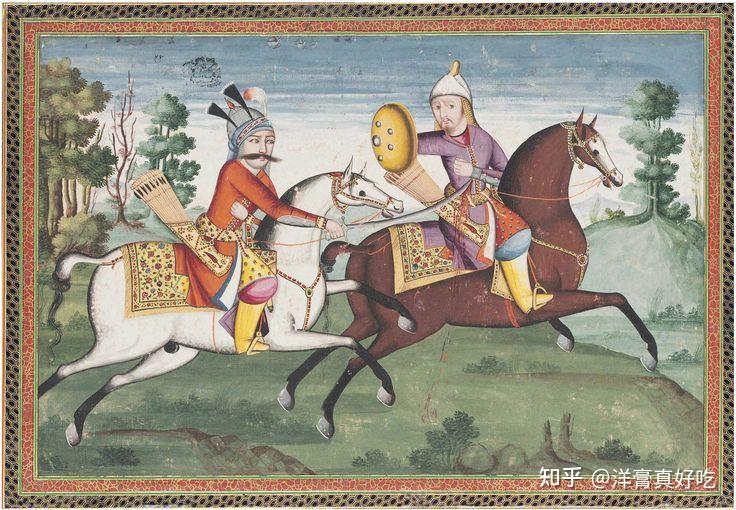

与萨法维类似,莫卧儿的火绳枪部队实际占比也颇为让人感到难绷,比如火绳枪占比极低,最开始只有八分之一(和骑兵相比),在奥朗德则布时代才达到了五分之一。。。。

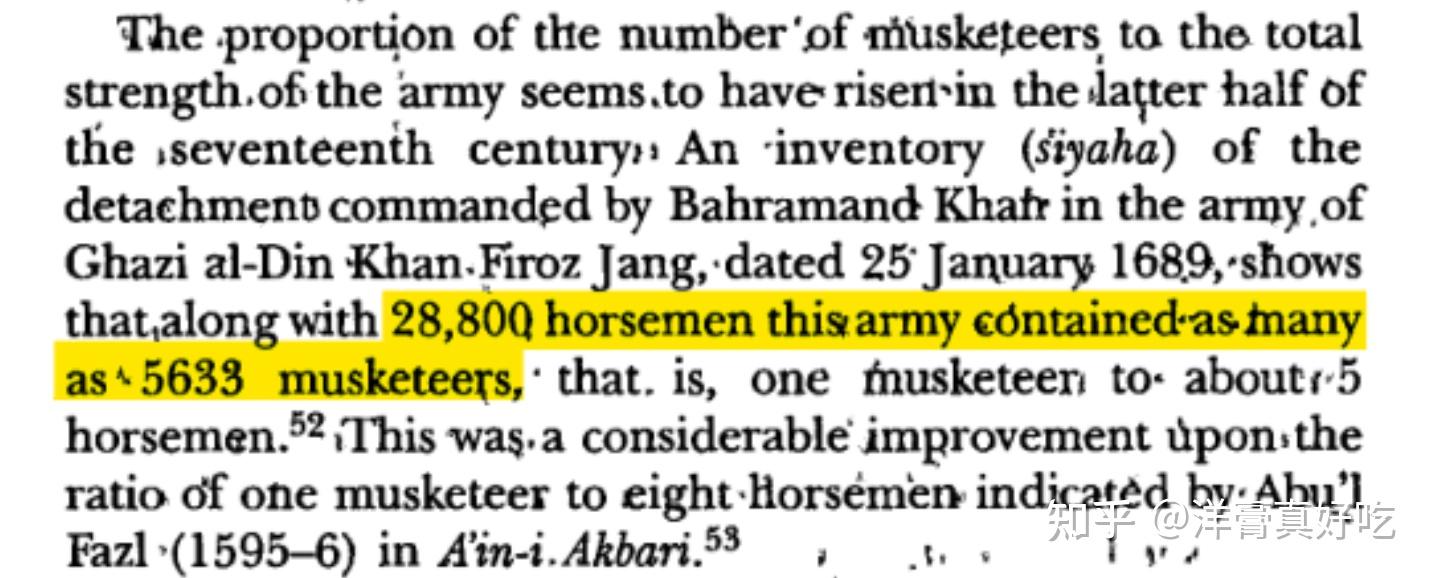

Their importance grew steadily through 16th and 17th century ,during Akbar’s reign the ratio of muskets to horses was 1:8 and it grew to 1:5 during Aurangzeb’s reign.

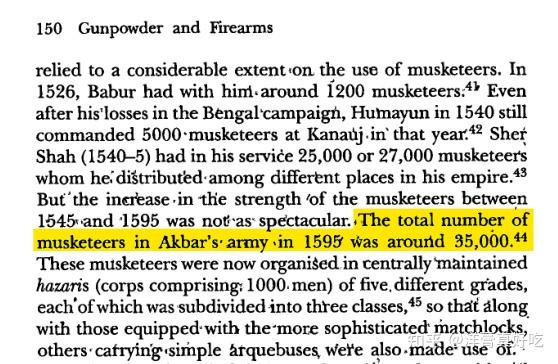

而1595年,阿克巴麾下的火绳枪手数量则“高达35000”人!

而到了1689年,火绳枪手的占比为五分之一,一枪比五马。。。

总之,这些“火药帝国”在十六世纪到十七世纪都改不了重骑兵轻步兵的传统艺能,而且颇为让人感到意外的是,1571年勒班陀海战中奥斯曼军队中也只有十分之一左右(2500人)的耶尼切里玩火绳枪,其余大部分依然装备弓箭。。。当然有意思的是,这个比例跟多年前巴布尔入住印度时的火绳枪比例有异曲同工之妙:

were important to Babur's victory at the Battle of Panipat in 1526, he only had about 1200 muskets (for a total force of about 15,000). Since most of the soldiers in the battle used sword, spear, and bow (especially since the enemy who outnumbered Babur lacked cannons and muskets), armour was still useful.

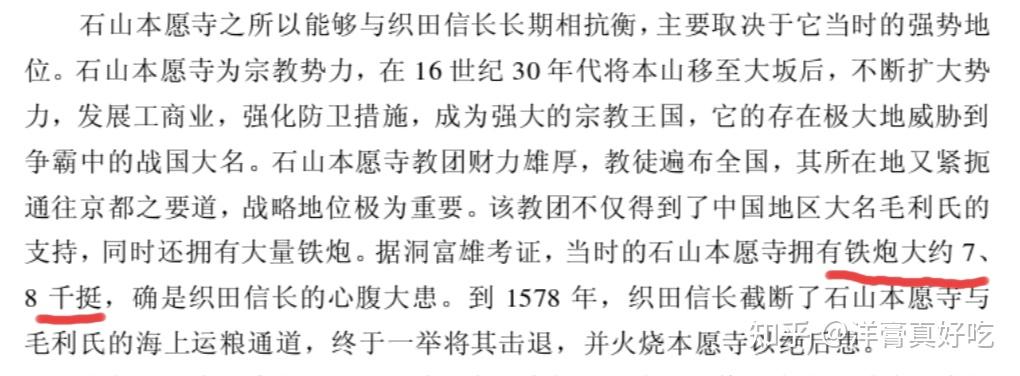

日本的火绳枪规模如何?别的不说,哪怕是日本的石山本愿寺内,火绳枪就多达7000到8000挺,一个地方秃驴势力的火绳枪数量居然可以跟萨法维的火绳枪总数相抗衡,也着实是难绷了:

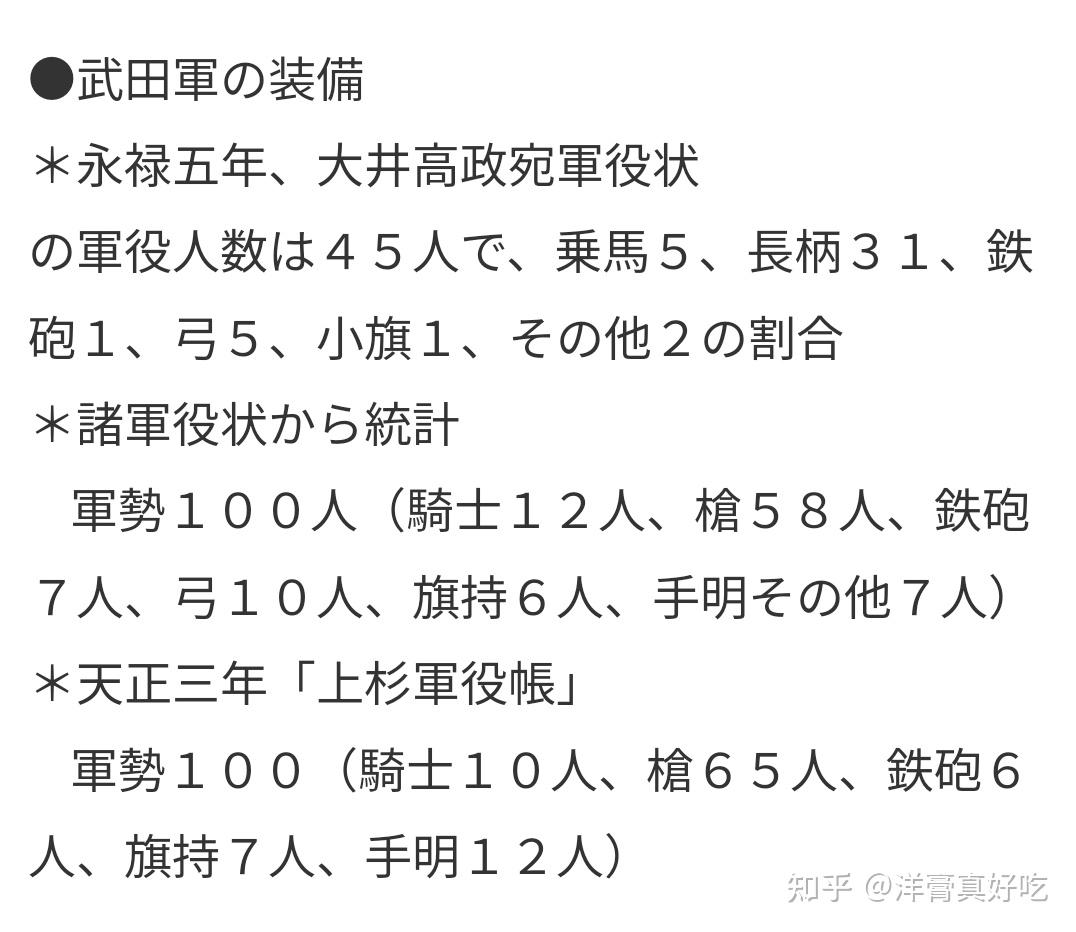

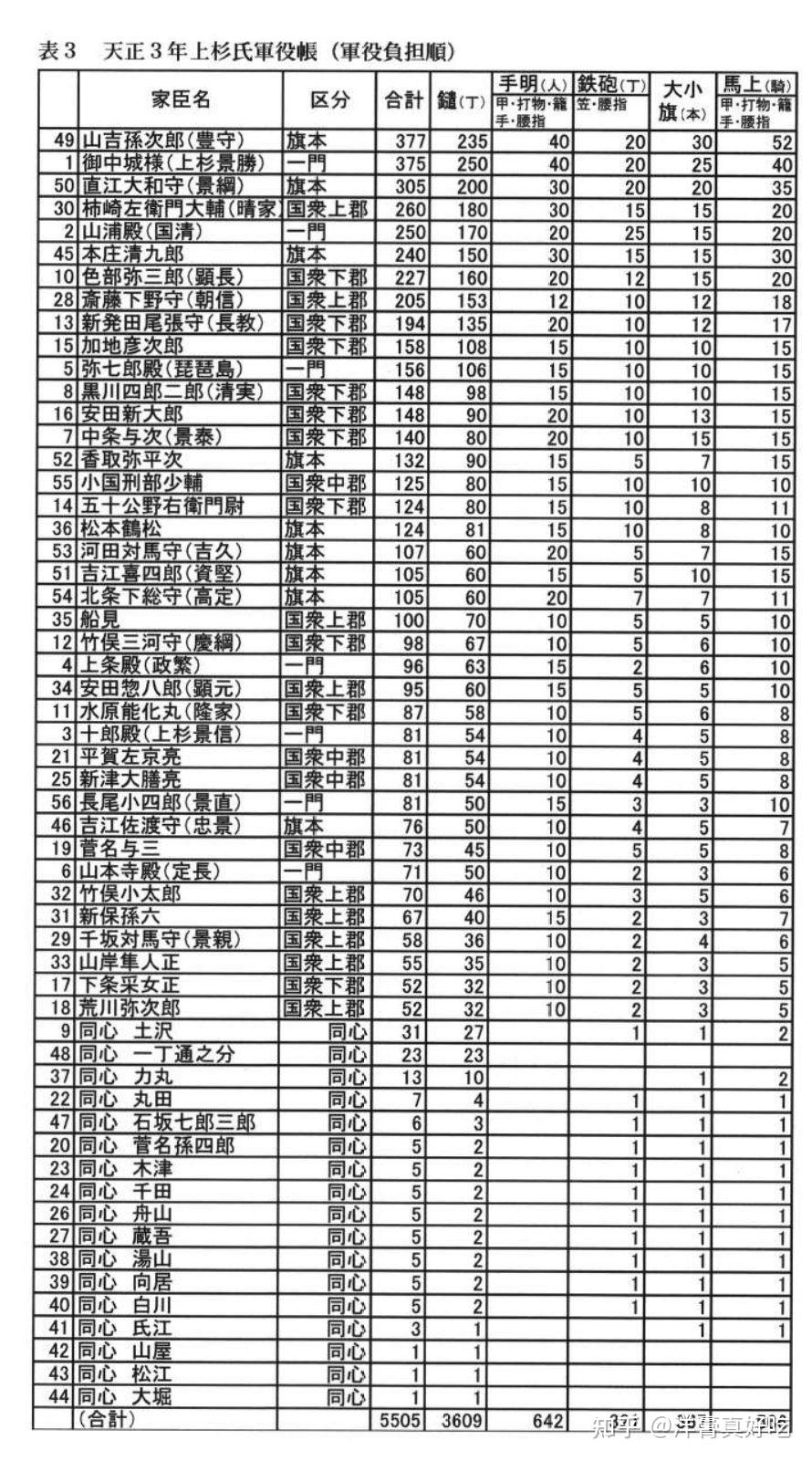

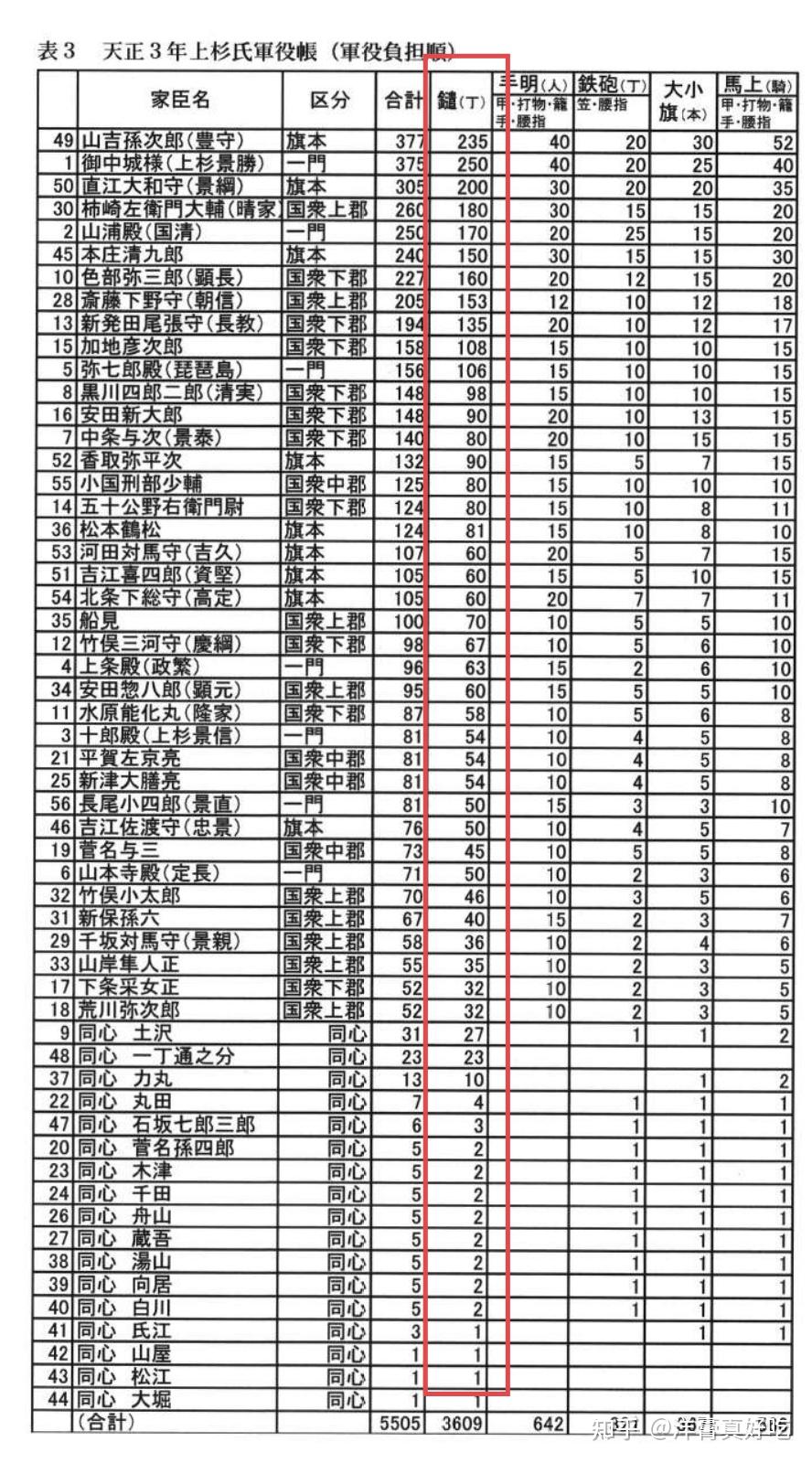

说完火器再说步兵,不知道为何有人认为日本战国长枪作战没有方阵而且不成规模?没有像欧洲那样列阵?倘若真是如此,下列列表中的高长枪装备率恐怕是难以解释的,如果这些比例放在所有日本大名当中,日本可能有超过接近20多万的长枪步兵。。

当然了,日本真要跟这些“火药帝国”打,最大的短板还是骑兵和炮兵,甚至可以说骑兵的缺陷是远比火器最致命的缺陷:

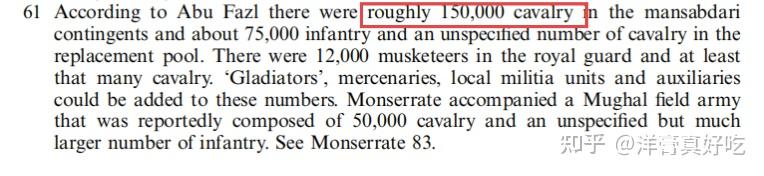

毕竟莫卧儿高达十五万的骑兵数量对于日本来说的确不是什么好招惹的存在。