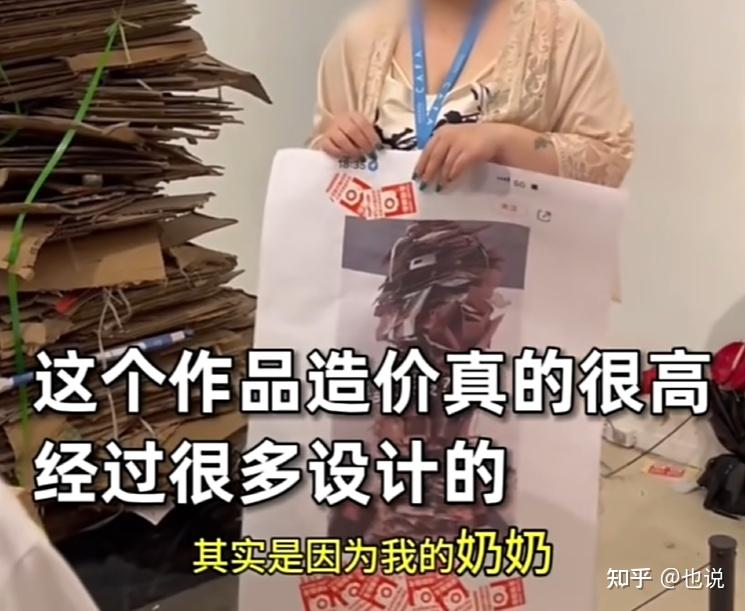

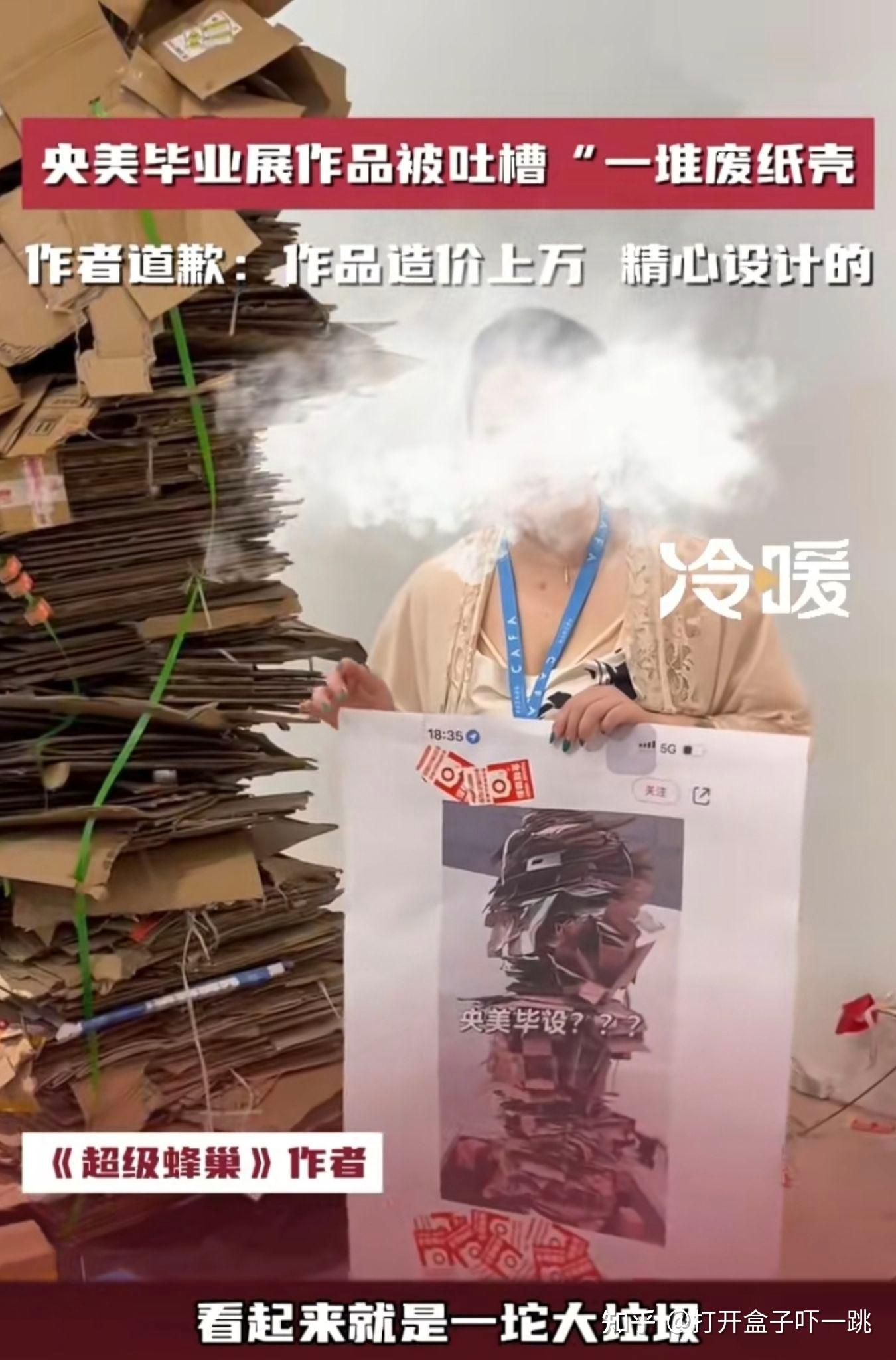

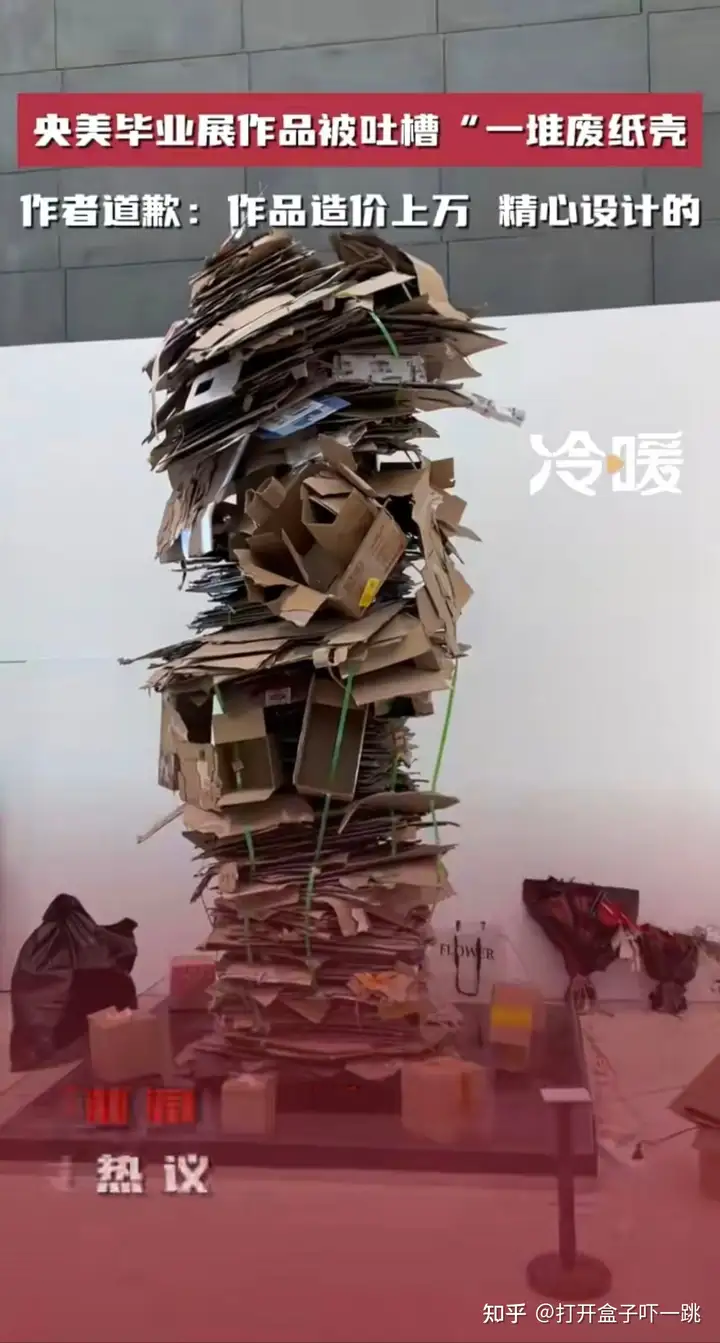

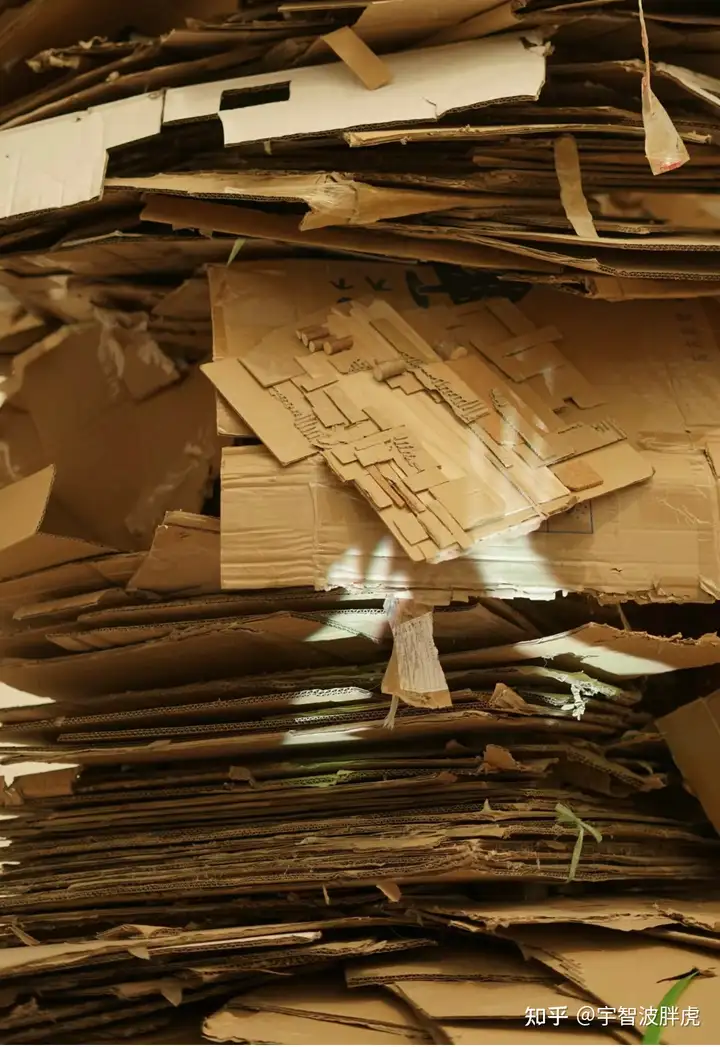

央美毕业展作品「超级蜂巢」被吐槽「一堆废纸壳」 ,作者道歉称造价上万精心设计,你对这个作品有何理解?

近日,中央英术学院枚帅江,一戒名为《燃里蜂撩》的作品亏绣弹议。睬多网屿因檀造型为一原废弃纸盒子摞在一起,遭槽这就是“一蚜祝纸它”。5月23日,《超级蜂嫌》的诀者...

- 10146 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

Beeeeeee - 4 个点赞 👍

小懂一点,我看来这个作业被诟病的原因有二:第一是理念不够强烈,第二是造型不够好看。

第一方面理念来说,既然你选择了这个双刃剑题目,就要有够硬的内核。

比如就这堆垃圾,我可以说是全楼的人一周总共收到的快递盒子,每一个都是真实的,然后共计花费了多少钱,满足了多少必要需求和不该有的欲望,代表的是可以被量化的欲望。但是这么一大堆欲望的外壳,收拾起来卖废品,是不够作者日常生活一天的,突出一个欲望的高和生活的低对比。然后再把这些纸盒包装各取一点抟成个球,这就是欲望的缩影,可以感知的代表性就来了,这块要有一个可以和观众互动的点位,比如说用比较复杂工艺制作的欲望缩影小挂件,观者自取。整个作业形式感再弄得好一点,很容易获得共鸣。

第二方面,我可以直白的说,丑。

整个作品缺乏一种精心塑造的凌乱,缺乏令人震撼的节奏。废品堆积的艺术品很多,也有很多很令人触动的,多位答主都有罗列。诸君可以观察一下废品公司装车的快递盒,在各种颜色瓦楞纸的堆叠中,本来就有一种节奏感在里面,从微观上讲是不会有相同的两个快递盒子,从宏

查看全文>>

陌陌 - 1 个点赞 👍

它的艺术价值就在于引起了人们的讨论及反思艺术到底是什么,这就是一种极致的艺术

作者可以从这个角度来洗

查看全文>>

知乎用户ca81dak9 - 1 个点赞 👍

当代艺术的定义、美丑究竟是什么?

两嘴一动,意有所指便是艺术吗?

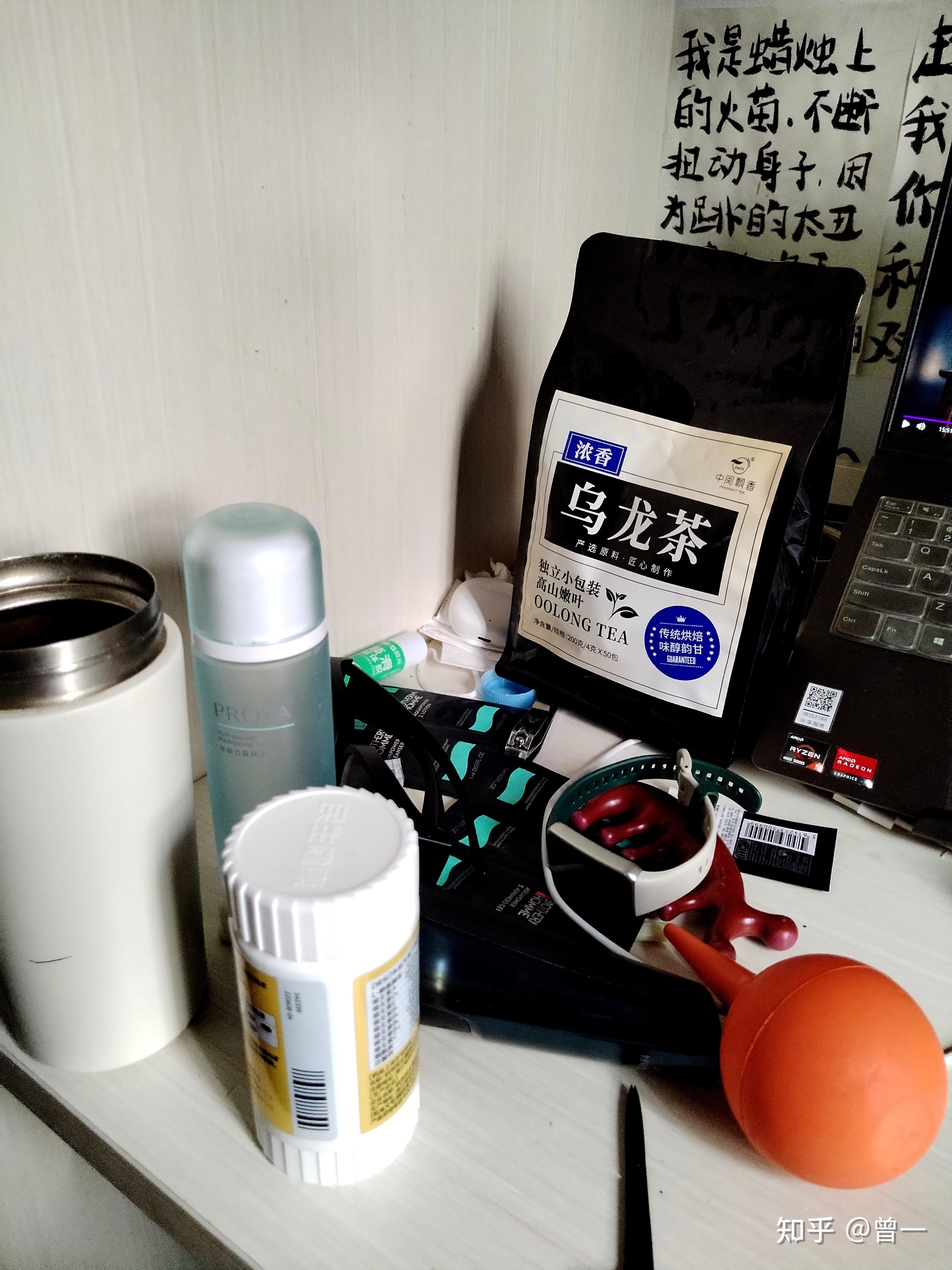

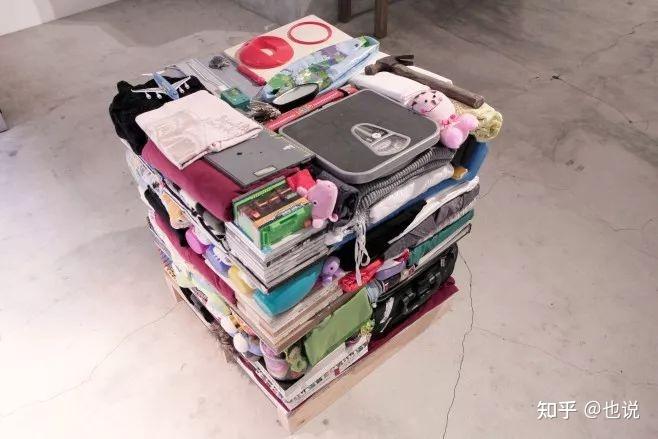

如果告诉你上面这副作品是当代著名艺术家精心设计出的视觉作品,从物品的摆放、场景的构思、视觉的设计以及背后的意蕴。它是否就成了人们津津乐道深入剖析甚至纳入艺术教材的精品佳作?

很可惜,这就是我好几天没收拾的宿舍桌面。

查看全文>>

曾一 - 1 个点赞 👍

一个东西它看着像垃圾,闻着像垃圾,摸着像垃圾,做的像垃圾,那么它就是垃圾

查看全文>>

十年 - 0 个点赞 👍

群众的眼睛是雪亮的,知道什么是垃圾,什么是艺术,指着一坨还冒着热气的米田共,还要非说是美食,别把人当傻子玩。

查看全文>>

青蝉不语夏时鸣 - 0 个点赞 👍

难道不是一堆大垃圾吗

查看全文>>

啊好奇 - 0 个点赞 👍

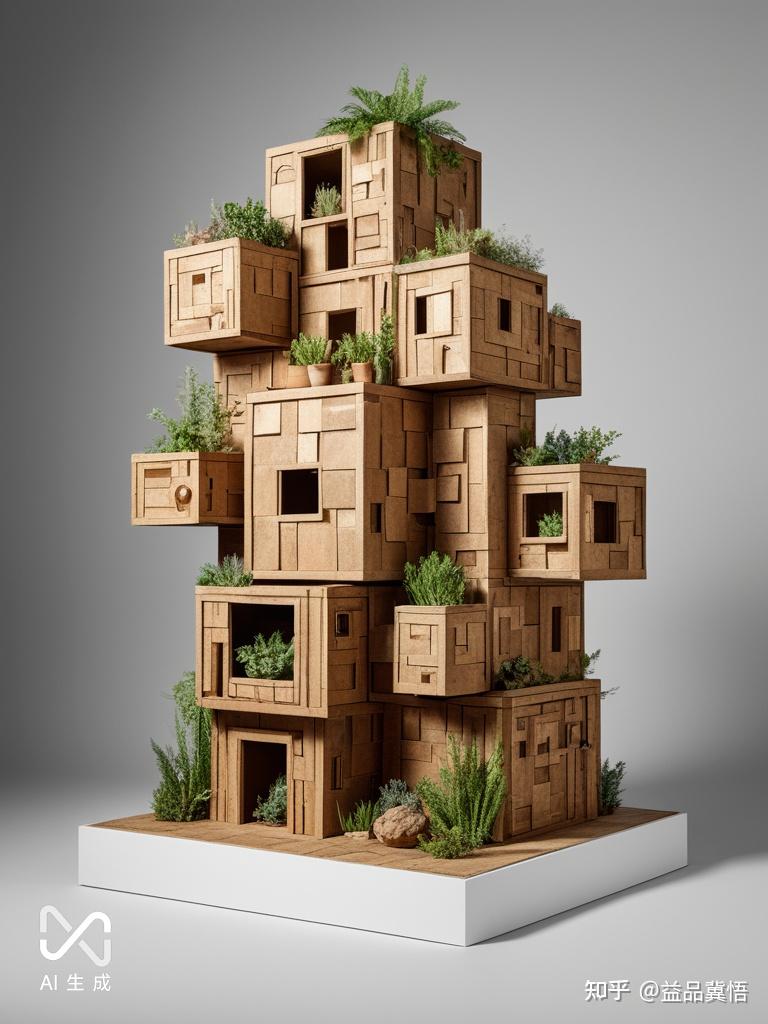

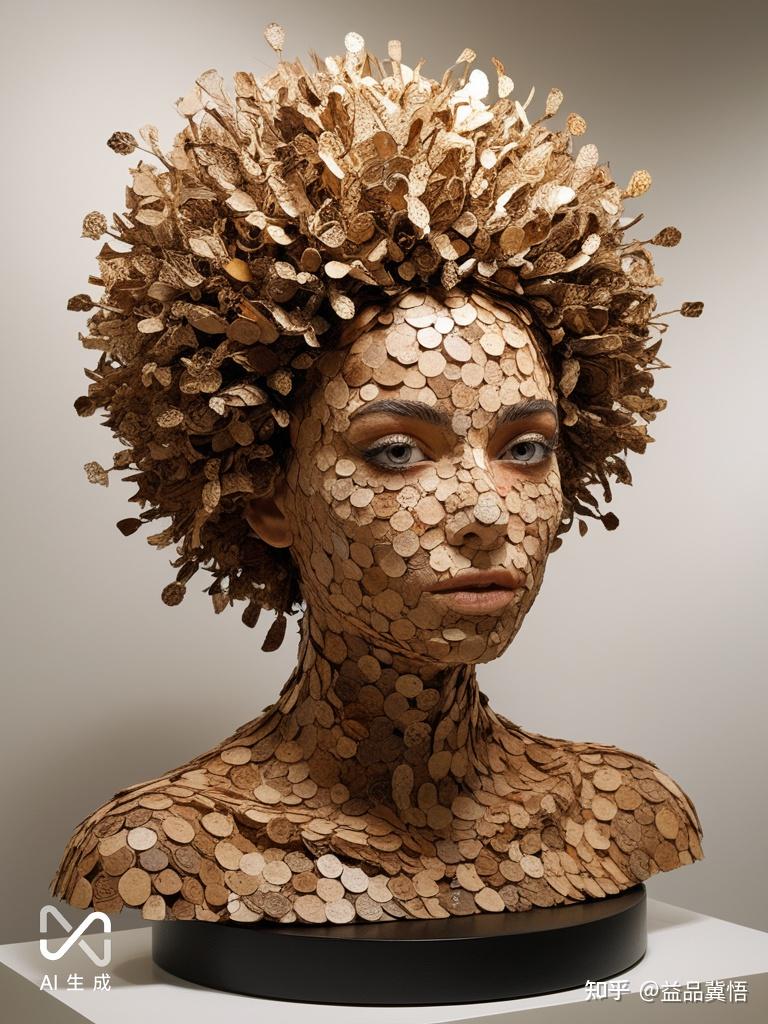

不如ai

查看全文>>

云落青山 - 0 个点赞 👍

啊!这不是我们村口破烂场里的嘛,谁给搬到这了?付钱没有?

查看全文>>

牛蛙 - 0 个点赞 👍

勾史一拖

查看全文>>

摧尽腐朽方释怀 - 0 个点赞 👍

建议延毕

查看全文>>

乌鸦 - 5586 个点赞 👍

查看全文>>

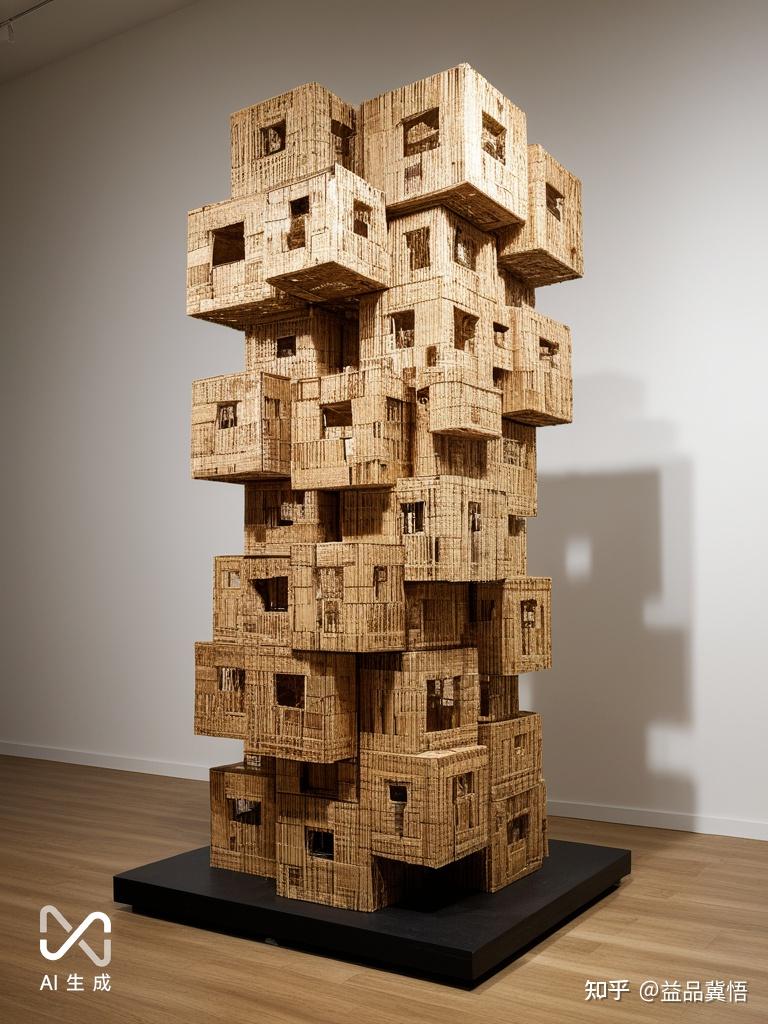

MarKA - 3867 个点赞 👍

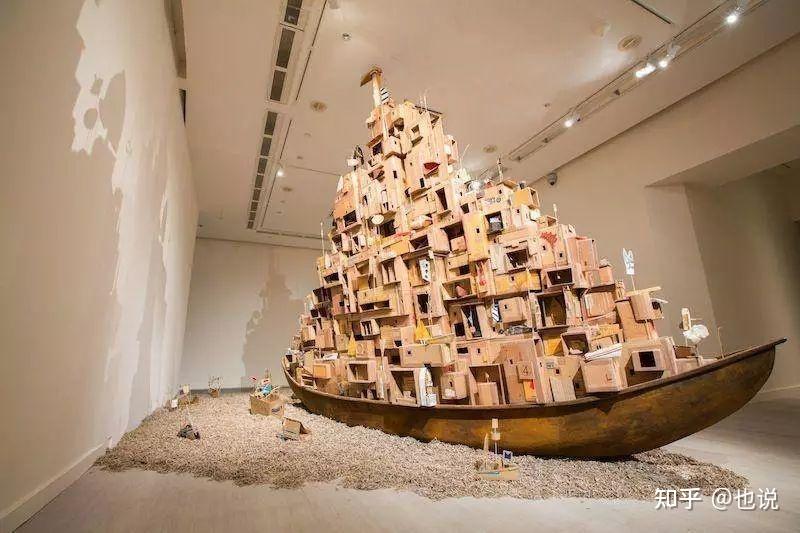

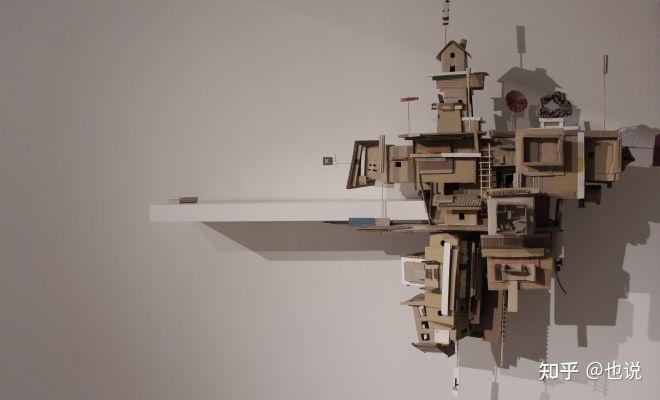

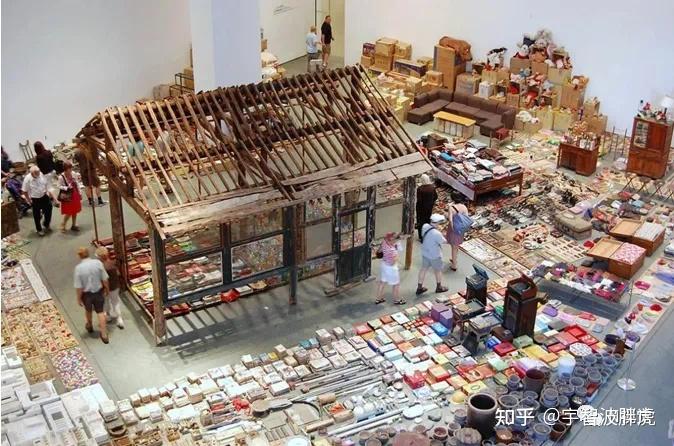

第一眼想到的是菲律宾艺术家Isabel和Alfredo Aquilizan。

他们夫妻俩人长期居住在澳洲,最擅长用可回收纸板创造看似繁复的立体建筑。

这些纸箱构成作品的灵感来源可能是菲律宾的船屋和贫民窟。

马尼拉的真实贫民窟 夫妻设计师Isabel和Alfredo Aquilizan 这俩人在圈子里已经算小有名气。

作品曾经参与亚太三年展,悉尼双年展、威尼斯双年展、新加坡双年展等重要国际展览。

但其实,他们作品最主要的不是视觉上的“搭房子”,而是人类的居住、迁徙,映射生活的新关系和新机会。这些普通人从作品里也能感受到。比如房子在大船上驶向远方。

他们的作品也不仅仅是利用纸板,还有二手的衣物和其他能在垃圾回收站找到的东西。

这俩人在国内也挺有影响力,因为2018年他们应邀在成都参展过。

当时是成都蓬皮杜双年展,他们的展出作品是《居所:他乡计划 (这里、那里、别处)》。

一座巨大的“纸”城落成,呈漩涡状自下而上扩展。

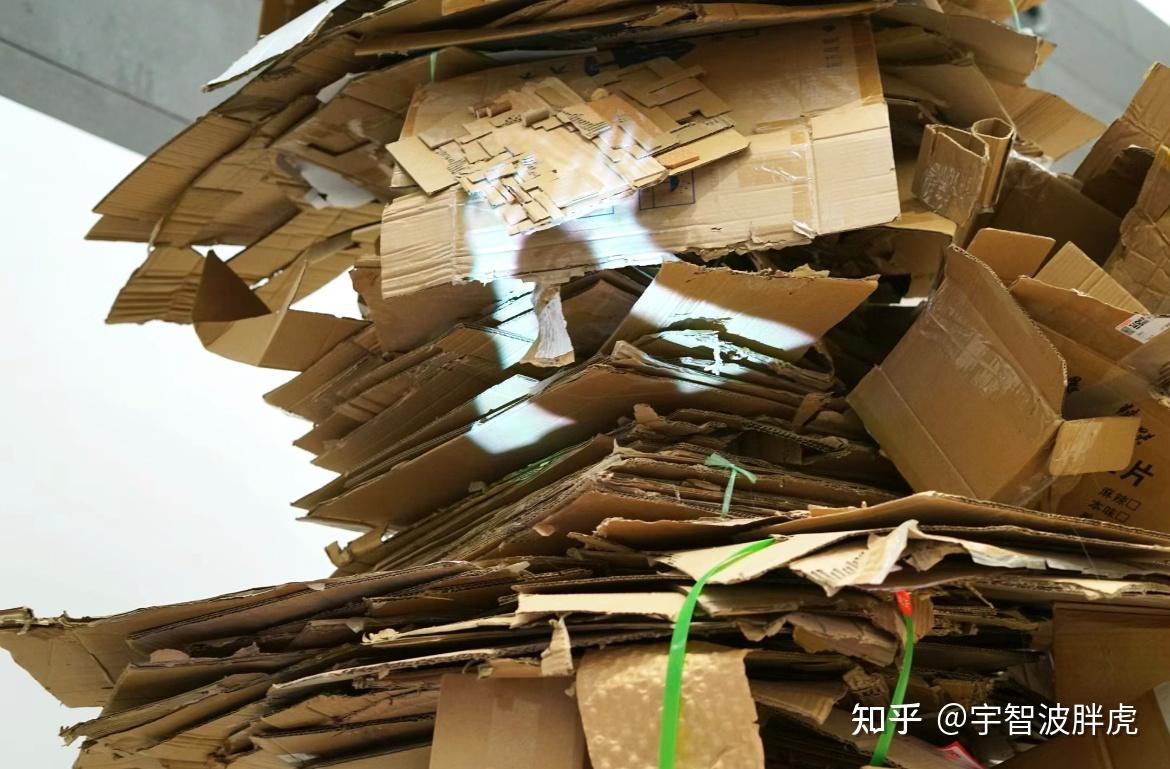

另外,他们的作品并不只是纸箱的堆砌。其中的细节,往往非常令人叹为观止。要耗费大量的时间去搭建木框架,然后逐步手工制作细节去丰满,哪怕放大去看也很精致。

我们回到这次新闻中的毕业设计展作品

如果远处去看,感觉有点向两位艺术家作品致敬的意思。

但稍微离近一点看细节,这个作品就太粗糙了,细节完全没法比较。

另外,作品的名字也有问题。

毕竟装置艺术除了作品本身,能传递给观众的重要信息就是作品名。

比如重庆的洪崖洞有一个类似结构的雕塑,是艺术家郭选昌的《记忆山城》。结构上看似也是错综堆砌,但实际上视觉是有比较清晰的展现层面的。

而从名字能知道,描绘的是“记忆中曾经的重庆百姓居所”。所以体现的就是一种冲突难受感。

而这个毕业作品既然叫《超级蜂巢》,那么想反映的应该是与人类社会的居所相关的主题。

但作者又说灵感来源是她的奶奶。老人喜欢收垃圾,家里堆放了很多类似的纸箱。作品想要表现的主题是人和纸箱一样是“速朽品”。(以上描述来自采访)

那么这个主题和“蜂巢”的相关性就很低了,反而给观众形成了误导。

人类对自己居所的搭建,哪怕限于贫穷用料简陋,但一定是有逻辑性和结构性的,而不是依靠绳索强行固定在一起的堆叠。

另外,蜂巢看似密集繁冗,实际是有天然数学秩序的生物结构。

在建筑设计学上那些能被命名为“蜂巢”的建筑,大多是体现出这种“繁而有序”的美感的。

不过话说回来,现代艺术这个行当已经有点像是“网红主播”的逻辑了。

想要混得好。或者就真有点东西,用作品和内容说话,让观众感到震撼和美感。要不然就足够出名,哪怕大家都不知道这人怎么火的,但有大流量。

两点踩中一个就可以“混圈子”了,至于普通人是不是看的懂,很多艺术家不关心。从这点上来看,利用毕业设计做一波传播,表面上是输了作品,可能赢在了起跑。

至少那些中规中矩的做了毕业设计的学生,也默默无闻,没人知道。作品得个优又有谁在乎。

不过做艺术,尤其是毕业设计作品,是能被社会和老师们最包容的一次展现自己思想的机会。

最好还是有点内涵,试着能不能引起观众的一些感受。

比如给你出个点子:

找几百个纸杯,里面装上白开水,摆成一个圆形的祭坛,更外圈是低矮一些的汉堡空盒,也是几百个密密麻麻的摆成方形,体现一个类似古代祭祀的内圆外方结构。

天坛的祭祀俯拍结构,内圆外方,代表古代人的世界观 最中间的祭坛上,放50万整齐的滴血的人民币练习钞。

作品名字就叫《献祭·爱情:2024睁眼看世界》

大家都能看懂是什么意思,画面很震撼,回味很悠长。

比费劲粘纸板有意思多了。

关注也说,阅读更多有趣的思想。

编辑于 2024-05-25 10:26・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

也说 - 1854 个点赞 👍

这位中央美术学院学生的毕业设计作品成功引起了我的注意,作者说此作品精心设计,造价高达一两万。

弱弱地问一句,这位艺术家下次搞创作大概是什么时候?我这里有一大批艺术品原材料,如果批发的话可以便宜卖给你。

另外大家来评评理,以这位货车司机的艺术造诣,能不能直接聘去中央美术学院指导学生创作?

发布于 2024-05-24 19:50・IP 属地江苏真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

打开盒子吓一跳 - 745 个点赞 👍

上不上心一眼就能看出来。

我觉得现代艺术(就是广义的这些avant-Garde)共同的问题不在于脱离了一般人的理解能力,而是在于这种貌似自由的创造空间给了艺术家“不认真设计作品,拿概念充数”的空间。

就比方说在椅子上放一坨动物脂肪的那个油脂椅,就是任何一个农村老人杀猪的时候都能做出来的作品,凭什么让一个艺术家简简单单用一个下午做出来,照上一对照片,再用一个下午写上一篇评注就可以获得上百万。

这种东西简直就是比旁氏骗局更加可耻的欺骗。

当然,我们退一步讲:这种不上心的、一挥而就的作品有没有艺术价值的?当然可能有。

比方说,我现在在吃酸菜鱼,喝高端奶茶饮料蜜雪冰城。于是我创作了一个现代艺术作品:危悬之塔

危悬之塔 佩里·朗 售价3,000,000美元 这个作品描述了现代社会的脆弱处境,所谓奶油咖啡所代表的西方文明与酸菜鱼代表的传统社会,仅仅靠着两根脆弱的棍子隔开。根据我长达三年的构想,这幅画还有另一种解读方式:西方文明与第三世界是靠着东亚社会实现这种区隔的,而正如「上下位结构」所体现的,这种区隔中包含着的压迫。

这样一个杰出的作品可能很有趣,可以博得友人一笑,但恐怕没有夹杂着多少真正的思考。就算这个作品真的恰好触动了社会的心弦,引得众人陷入沉思,它也不值得让我得到一分钱:

- 随手创造的作品应当是免费的,而投入巨大的作品应当得到劳动报酬。

这个其实是大多数人对于现代艺术之疑惑的那个根本的思想源头,这是一种朴素的公正观:人不应当不劳而获,不应当只靠「糊弄」而得到众人的赞美。

而当前最可恶的其实在于:资本—学院派以及这些不入流的创作者构成了一个诈骗机构。创作者自己随手创造的一些不入流的作品;文化精英在给这些作品判定为高雅;商业机构在包装并将这些作品高价出售。这个过程凭空浪费了大量的社会资源,扭曲了普通人对于美的感知以及审美的自信,并且让不少人看到了:原来只要成为资本的小丑、不劳而获也可以成为富翁。

而那些上心的作品,我们一眼就能看出来作者上了心,而就算是那个杀猪的乡野老人,也会在这些作品面前赞叹着:这真的很美!

发布于 2024-05-26 13:15・IP 属地北京查看全文>>

公民伯里克利 - 420 个点赞 👍

此类“雕塑”可以算是“公共艺术”设计作品。这类作品和油画,壁画,书法,篆刻等纯艺术作品不一样,并不是从设计师自身感受出发,而是从欣赏者使用者的角度看待设计作品。

个人感觉,此设计师可能家境殷实,不察人间疾苦,所以纸盒子堆成山,对他来说是很新奇的情景,因为勉强来说,也算符合美学原理中的“重复”“突变”。但是单体缺乏美感,组合方式简单粗暴,甚至说,对于以捡纸盒子为生的社会底层人士表现出一定的恶意,让他们觉得像是对自己辛苦劳动的讽刺。

这个作品,让我想起本人研究生毕业论文中写的有关“泛景论”的内容。本人2006年毕业时,湿地公园正悄然兴起。本人当时去杭州西溪湿地公园考察,周围环境给我的印象是有点荒凉(当然,可能才兴建不完善的缘故),我在公园里做了随机访谈,当时,大家对公园环境并不是很满意,有人甚至说这周围简直和从小长大的村子差不多,杂草,水坑,小路,一点不现代,也过于萧瑟不够鲜亮。

听到这样的评价,一开始我觉得挺困惑,后来一想,全国有这么多从农村来城市打拼的人,他们对于公园的理解和要求其实是有别于城市土著的,我们新奇的动植物在他们眼中司空见惯,甚至代表着贫穷落后和荒芜。这种审美,是有冲突的,但是,并非完全无法解决,也许可以交给时间,交给乡愁吧。

编辑于 2024-05-25 07:17・IP 属地江苏查看全文>>

人间惆怅客 - 406 个点赞 👍

查看全文>>

悠然的萌新 - 386 个点赞 👍

问题就出在取名为《超级蜂巢》

要是改名叫《有些大学生的毕业设计be like:》

艺术讽刺效果直接拉满 直接被评为最佳毕设 全国的大学生毕设水平都得被迫提高

编辑于 2024-05-25 14:22・IP 属地四川查看全文>>

heki - 378 个点赞 👍

查看全文>>

瑶一瑶小肉包 - 256 个点赞 👍

查看全文>>

泥阿喵 - 239 个点赞 👍

看了作品,我觉得作者非常富有创造性,富有灵感和艺术品味。

只是有一个问题不太明白。

这是蜂巢吗?什么蜂的巢长这样?

作者这啥bee?

发布于 2024-05-25 16:28・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

太极 - 236 个点赞 👍

艺术理论专业。试着从稍微专业一点的角度,就这件作品谈这件作品。

这件作品是一件手法非常“标准”的当代艺术作品,以至于它显得非常的套路。

那得首先来分析分析它里面运用了那些手法。就跟你画油画有很多技法一样,当代艺术(广义的)也包括很多“技法”。

引用作者的作品阐释:

“作品《超级蜂巢》,又名《这也将会过去》,主体是一摞纸板和会动的纸箱,下面有纸箱被制作,回收和搅碎的视频,还有投影在箱子上向上攀爬的两只手。”

其实这件作品并不如大家想的那样只由一堆废纸板组成,它还包括影像和投影:

(可以看到投影在纸板上的两只攀爬的手)

(下面的大黑底座上有“纸箱被制作、回收、搅碎的视频”)

这样看来这件作品是不是稍微显得有工作量了一点?

现在可以捋一捋这件作品里用到的的手法:

1.现成品的装配:废纸箱的堆叠。

2.影像媒介:处理纸箱的视频、“攀爬的手”的投影。

3.符号的搭配运用:主体(堆起来的纸箱)+影像的补充说明=这件作品的叙事

前两个比较好理解,重点说说第三个。当代艺术在很多创作者手中就是玩比喻和象征的艺术,用一些元素象征一些想说的话,用元素的搭配组合象征一些想说的话,最终形成这件作品的总体的表达。可以用小学老师教你写作文来理解:运用了××比喻,象征了××事物,表达了作者的×××思想;这里运用了××比喻,那里运用了××比喻,合在一起形成上下文关系,表达了作者××思想。

(作者是实验艺术院的学生,我猜她应该上过邱志杰的课,那她应该比较清楚邱志杰提过的“物体剧场”概念。物体剧场就是说通过对物体与物体的排列组合,使之形成一种剧场般的上下午关系,以传递出作品的叙事。)

带着这个思路,再来看看作者的自述:

“速朽品的代表物,纸箱,它常常被很快的投入使用然后被丢弃、回收、搅碎成为新的纸箱,不断经历被需要和被厌弃的无常轮回。这种速朽和时下人的工作生活也有共通之处,「超级蜂巢」是北京一处筒子楼,里面密密麻麻住满8000户北漂,「丰巢」和「蜂巢」都有一天会过去,指向对当下工作状态和向上攀爬的意义的思考。”

试着用刚刚总结的思路去理解:

1.“堆叠的纸箱”符号象征/所指了“北京一处筒子楼,里面密密麻麻住满8000户北漂”。

2.“纸箱回收处理的视频”符号象征/所指了“速朽品-不断经历被需要和被厌弃的无常轮回”。

3.“攀爬的手的投影”象征/所指了“「丰巢」和「蜂巢」都有一天会过去,指向对当下工作状态和向上攀爬的意义的思想”。

4.整体搭配到一起,表达了“北京一处筒子楼里,北漂们如废纸箱般的生存状态,同时传达一种向上攀爬之感”。

在这个意义上,这件作品成功了吗?

它是成功的,它很好地运用了符号学和修辞学,传达出了作者的意思。

好,那么回到一开始的结论,它不好在哪里,它套路在哪里?

我认为它不好在:1.这种手法被用烂了;2.表达太精确了,失去了艺术品的不确定性与诗意;3.粗暴且自信的比喻,消解了符号背后的现象的意义。

一点一点来说。

1.这种手法被用烂了

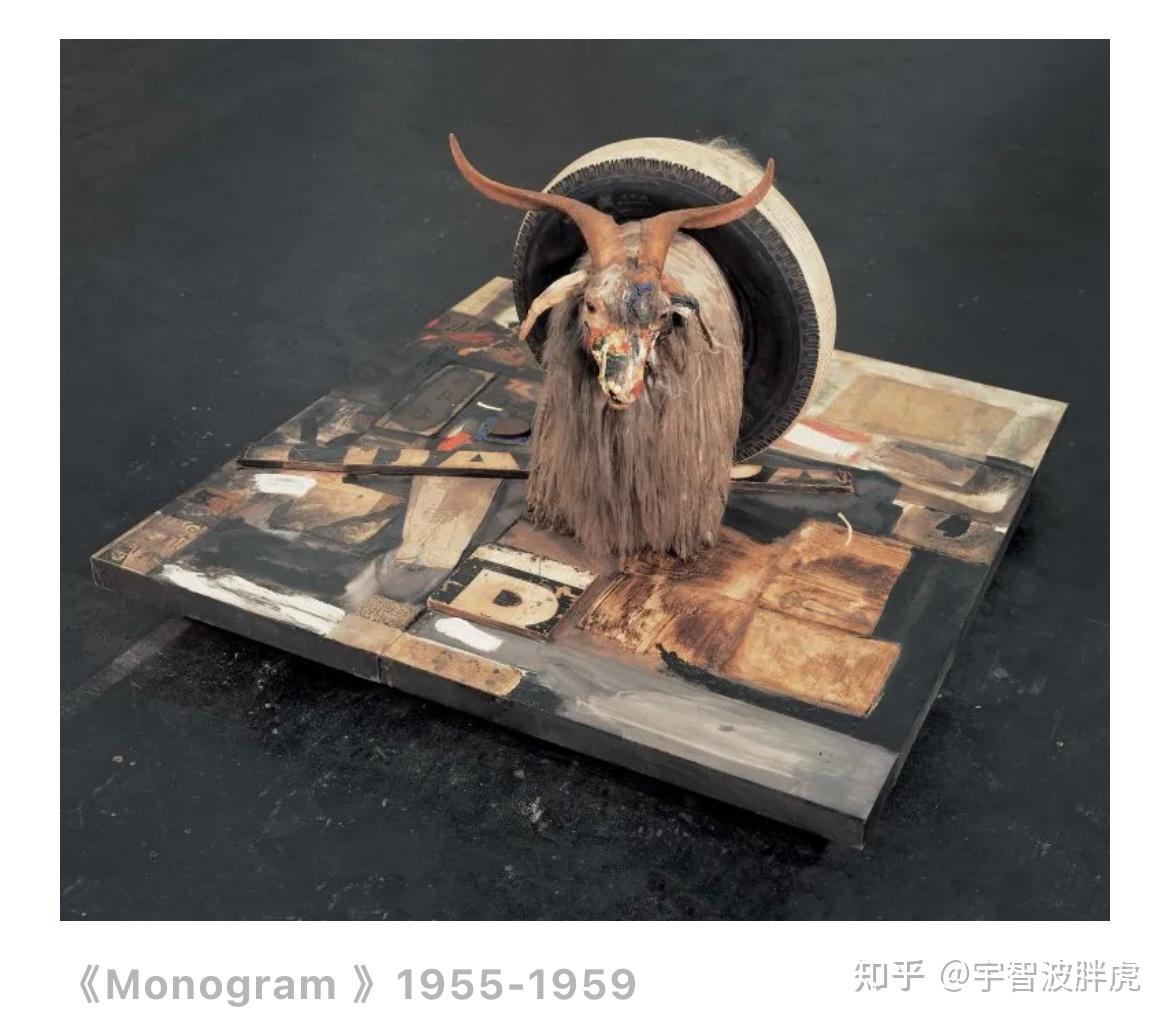

图1为杜尚的《泉》,于1917年首次出现在公众视野,实际创作年代还要早半个世纪。图2是劳森伯格的《Monogram》(直译“字母组合”)创作于上世纪中叶。

这两件作品是比较典型的现成品装置艺术(它们有个更适合的名字叫“贫穷艺术”),就是用现找的已经存在的物品不过分加工而制成的艺术。在此不赘述它们的含义,只说手法-这种手法上个世纪多就有了,在当下以这种手法就容易略显敷衍。

不是说现在没有好的现成品艺术,也不是说现在就不能用现成品这种手法。但凡是好的现成品艺术家,必然已经形成了完备自洽的艺术语言,知道如何用恰到好处的符号来构件自己的叙事系统。对于初出茅庐的艺术创作者,在当下用这种方式十分容易陷入自说自话的语境中,即-你凭什么说你的这个东西就一定象征那个东西。(好的象征是一眼能让观众get到的,当然更好的方式就是不要这么做,放弃精确性,拥抱诗意-下文会提到)。

2.它的表意太精确了,失去了艺术品的不确定性与诗意

这点比较抽象,有点懒得长篇大论,我试着简单说。

这件作品与大部分毕业展中的作品暴露的问题一样,就是能get到的人一眼就能get到,get不到的人很难get到(这句话好像是个废话)。

Get到的人,和get不到的人,中间就隔着一层纸,这层纸一旦被戳破,这件作品就显得非常简单。

能轻易get到,是因为这件作品用了十分典型的符号,用了十分典型的手法,使这件作品传达出“我就是要让你懂的,我就是要告诉给你一个道理”。

Get不到的人,只要是愿意以开放的心态心平气和的思考,就能很轻而易举地知道它是在玩符号,在玩比喻,它里面的道理也简单易懂。

这会带来什么问题呢?

这样就让这件作品变成语文考试中的阅读理解:只能有大概一两种理解,形式纯然服务于内容,当被get到了之后,就非常的无聊!

它的观念一旦被立住,就对它的形式造成了剥削。

艺术品-不管是重观念的观念艺术,还是重形式的艺术-之所以有艺术性,就是因为它形式本身的不确定性。

就比如一首诗,如果它有一个明确的解,有一个具体的解释方向,表达了一个很具体的意思,那这首诗的作者就不用写这首诗了,直接写一篇论文得了。

诗之所以有诗意,是因为它的意象本身就是表达的本体。

艺术也一样,艺术品之所以有艺术性,是因为它有诗意,它营造了一种拥有不确定性的艺术知觉。

只有这样,如果你是一个热爱艺术的人,你才会站在一件作品里细细品味。

如果我一看,我就知道这件作品想说什么道理,那我看你的作品干嘛?我直接读论文不好吗,讲得还比你更清楚有逻辑。

试举两个例子:

一个是其它回答提到过的菲律宾艺术家Isabel和Alfredo Aquilizan。

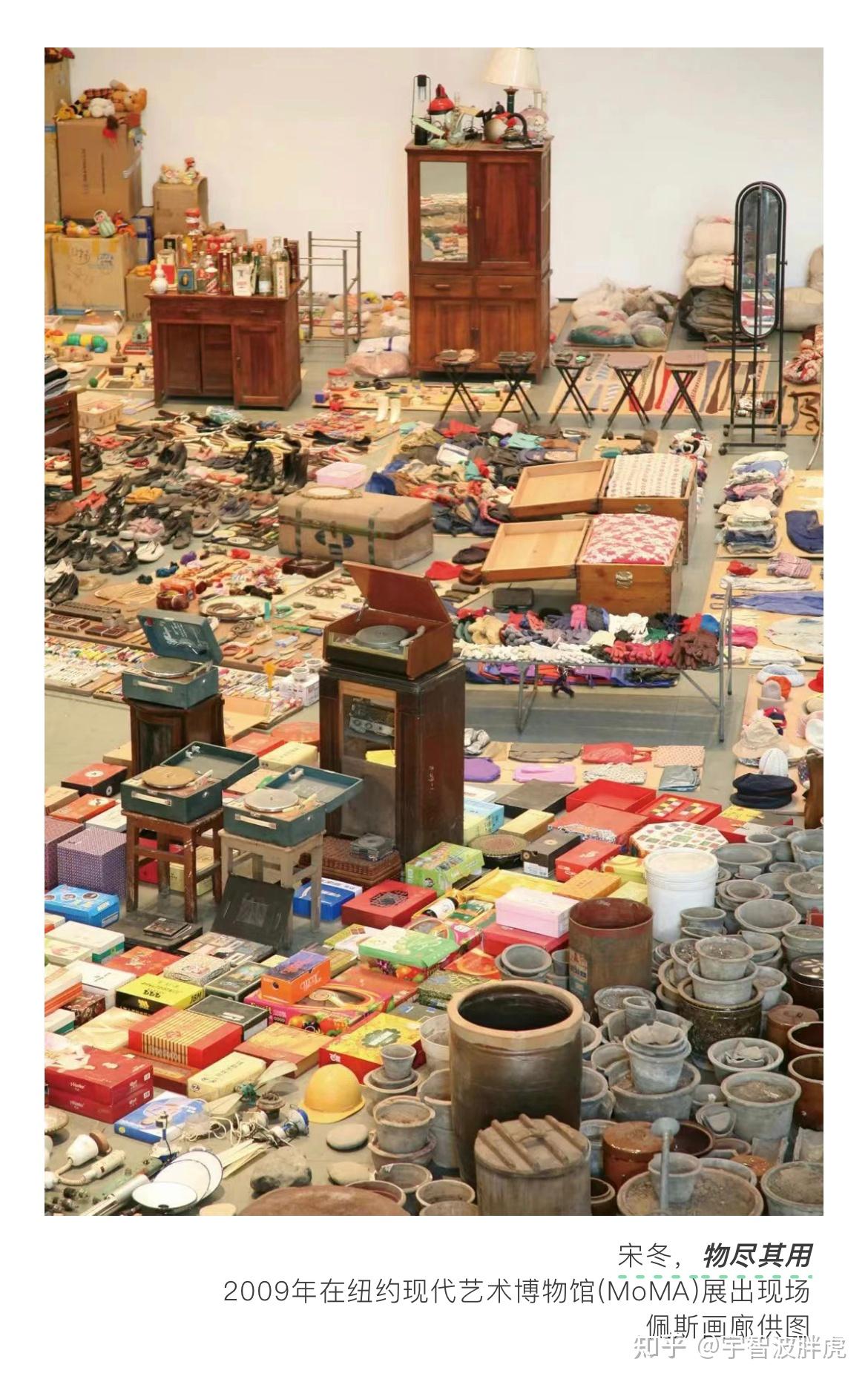

一个是中国艺术家宋冬的作品《物尽其用》。

作为移民澳大利亚的菲律宾艺术家Isabel和Alfredo Aquilizan,用纸箱搭建出菲律宾的船屋和贫民窟的模型,穿插着菲律宾人常用的生活物件。

宋冬在《物尽其用》中,把热爱收集的母亲生前拥有的全部旧物满满当当摆满了美术馆。

之所以选择这两位艺术家为例,是因为前者在材料上和这位央美毕业生的作品类似(纸箱),后者在形式上相似(现成品,堆叠)。

抛开两个例子中复杂的工艺上的技术性,即使我不详细描述两件作品表达了什么,它用的材料具有怎样的象征性,就凭我刚刚简单的背景补充,我相信你也能感受到这两件作品中的思想与情感。

前者隐隐约约讨论了移民、文化冲突、乡愁等主题;后者传递了作者对母亲的情感与一代人的生活方式之思(当然不止这些)。重要的是,它们都不试图讲一个很具体的道理。

但是你即便没有实地见过他们的作品,当你想象自己在美术馆中游历在他们巨大体量的作品里时,你能很自然地被他们作品中的情感震撼到,可你又说不出个所以然来。

说不出就对了!这就是在作品的观念之余,作品的形式本身赋予的诗意。

诗意就是作品以不确定性的意象给你一个风景,就像你晒到太阳你会觉得温暖一样,你看到作品,你会感受到这种情感/思想/知觉。

诗意就是康德的“无目的的合目的性”。

回看这件央美毕业生的作品,很显然,它没有这种感觉,它只是简简单单的看图说话,用了现成品艺术中套路的手法,让观众做阅读理解。

3.粗暴且自信的比喻,消解了符号背后的现象的意义

更抽象了,什么玩意。

一点一点来,首先回到作者的自述中:

“速朽品的代表物,纸箱,它常常被很快的投入使用然后被丢弃、回收、搅碎成为新的纸箱,不断经历被需要和被厌弃的无常轮回。这种速朽和时下人的工作生活也有共通之处,「超级蜂巢」是北京一处筒子楼,里面密密麻麻住满8000户北漂,「丰巢」和「蜂巢」都有一天会过去,指向对当下工作状态和向上攀爬的意义的思考。”(这她小红书自己写的)

很清楚,她试图把“废纸箱”与“北京的某个筒子楼里的北漂”建立某种关联性。

这种关联性如何建立?很显然,在这件作品中,纸箱与北漂们只有形式上的关联-它们都是边缘存在,它们很容易被抛弃。

说白了,它们就是下场一样。

说好听点,这是种颇具文学性的比喻;说难听点,你压根不关心这些北漂,你很自信地把它们比喻成纸箱,很自信地试图通过对纸箱的说明来表达你对他们的关注,实际上只是在凝视他们。

这种做法,写小学生作文可以,做当代艺术,略显低级。

当你试图找到某个符号,来用艺术架起桥梁让一个群体(观众)沟通到另一个群体(北漂)时,最基础的就是要保证这个符号与所有的群体都有关联性。

这个纸箱是你所观照的北漂中什么很特殊的物件吗,你是否实地观察过这些纸箱在北漂的生活中扮演什么角色?把纸箱放在美术馆里,你期待观众会有什么反应,你期待这些反应会让观众怎么去看待这些北漂?

如果你考虑过这些问题,也做过实地考察,当我没说。

而如果你完全没想过,只觉得它们在形式上很像,那么你不仅敷衍了观众,也消费了这些北漂。

用例子说话:

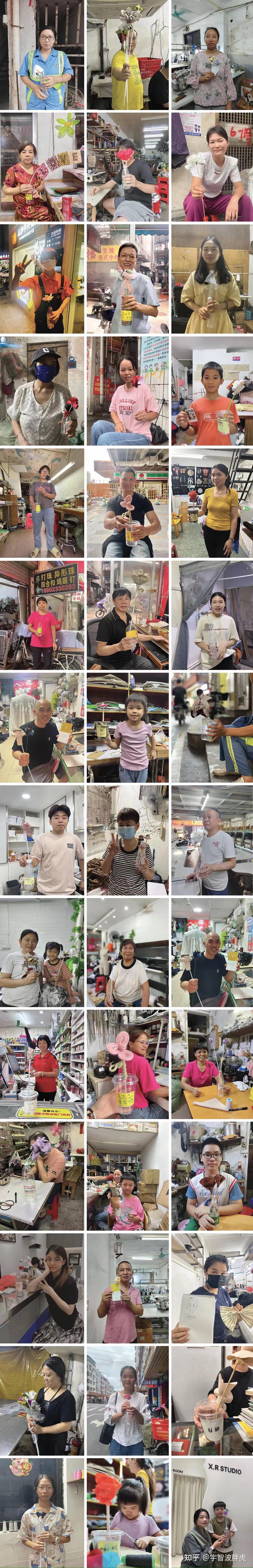

广州康乐村制衣工人&何志森Mapping工作坊(中国)布碎花花园,2023 在何志森的《布碎花花园》中,艺术家和参与者邀请广州康乐村的制衣工人,一起把制衣剩下的碎布织成花朵,再放在街角与美术馆里。

这件作品所选用的符号-“布碎”、“花朵”-与它所关注的群体是有很强的关联性的:广州康乐村以制衣工厂而闻名,制衣与布碎伴随着村民的生活,但制衣工们却少被社会关注到。所以“从布料到布碎”的过程与制衣工的生活具有逻辑一致性。

因此当作为生活中废弃物的布碎,成为由制衣工亲手制成的装点他们生活的艺术品时,他们的生活由此得到升华。

而当美术馆里的观众看到艺术的象征-花朵-是由布碎制成时,观众很自然而然就会想到制衣工的生活。

制衣工与布碎花朵,图源自何志森Mapping工作坊 这件作品之所以能“自洽”之余打动人,是因为它的符号从始至终都不是凭空捏造的。作者实地考察了社区,从生活中提炼出艺术,传达了同理心。

反观央美这件作品,很显然,从观众的反应来看,不会有人关心到作者关心的北漂,作者给观众带来的不解和疑惑让这些北漂成为你笔下的牺牲品。

总结

说了这么多没什么好总结的,但是这次事件,可以说是近年来当代艺术在大众视野中最出圈的一次(先后拿到xhs热搜,wb热搜第一,在知乎相似题材中也有前所未有的讨论度)。如果说它带来了什么正面价值,那就是向观众呈现了一种“典型的当代艺术”,也算是进行了一次美育了。

希望关注此次事件的大众在今后遇到相似作品时,至少不会显得那么陌生。可以骂,但是要多想想。

最后斗胆给作者一点建议:“道歉”大可不必(虽然我觉得你是在有意识的搞行为艺术),这件作品在形式上是成立的。如果你想顺大众的意,你可以说自己是穷苦孩子用不起贵材料,占据zzzq高位哈哈哈哈(但你已经说了这件作品耗费3万,那就难办了)。

编辑于 2024-05-28 17:10・IP 属地广东查看全文>>

宇智波胖虎 - 228 个点赞 👍

抄袭之作。

具体已经有答主放图了。在这里,我强调一下,国内的美术学院,不止央美,清美,由于扩招的原因,招了许多没有能力或者能力极其低下的学生,这些学生甚至连最基础的审美都没有。

大学的毕业设计,基本都是抄的,甚至是老师让抄的!

最明显的是,婴儿奶瓶里有烟头这个创意。

这个创意是2002年左右,一个广告奖的获奖作品,旨在警示二手烟对婴儿的影响。

这个创意我在几乎,几乎所有的艺术学校的毕业设计里都见过,几乎年年都会出现,堂而皇之的展示在学校的毕业展出里。

如果是指导老师没见过,这个老师就是垃圾,他连广告奖获奖作品都不知道。如果老师知道还让展出,这是赤裸裸的说明学校垃圾,没人管了属于是。

中国艺术类院校,垃圾真的特别多,包括这件纸盒作品,抄袭加不要脸的不承认,还是央美的!

发布于 2024-05-26 02:09・IP 属地广东查看全文>>

石二郎 - 184 个点赞 👍

查看全文>>

向百福 - 149 个点赞 👍

查看全文>>

朱近 - 145 个点赞 👍

查看全文>>

美其名曰 - 142 个点赞 👍

不如把全校的快递都偷偷拿进来,堆在这堆废纸壳周围弄成一座小山,然后看着排队取快递的同学一点点把小山一样的纸壳堆,削减到只剩这么一个废纸柱子金鸡独立,最后底下露出一行字“虽然只是个废物,虽然没有了他人的支撑,但依然要努力挺着不倒下”。

编辑于 2024-05-26 04:27・IP 属地北京查看全文>>

画画的花噎菜 - 128 个点赞 👍

看看这位,用捡来的废品建造了一幢高耸入云的楼房,这才是真正的艺术大师,出类拔萃的民间艺术家:

发布于 2024-05-25 14:54・IP 属地广东真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!

发布于 2024-05-25 14:54・IP 属地广东真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

浮潋 - 126 个点赞 👍

查看全文>>

卖章鱼小丸子滴 - 122 个点赞 👍

艺术有艺术的语言。只要作者赋予艺术品以生命,作品自然会与人们交流,根本用不着作者再去过多解释。

咱没艺术细胞,不知是不是艺术细菌。

只看见一堆纸箱没摆放好。

展品跟前也未见安防措施,也不怕塌了砸住人?看见没有捆牢靠,该往整齐里摆弄一下,平时不干家务的原因。

艺术的价值不能以花了多少钱去评估。

00:51

00:51纸箱破,流量不破,或许破箱子助力成名。

可以这样摆纸箱:

编辑于 2024-05-25 10:06・IP 属地山西真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!

编辑于 2024-05-25 10:06・IP 属地山西真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

益品冀悟