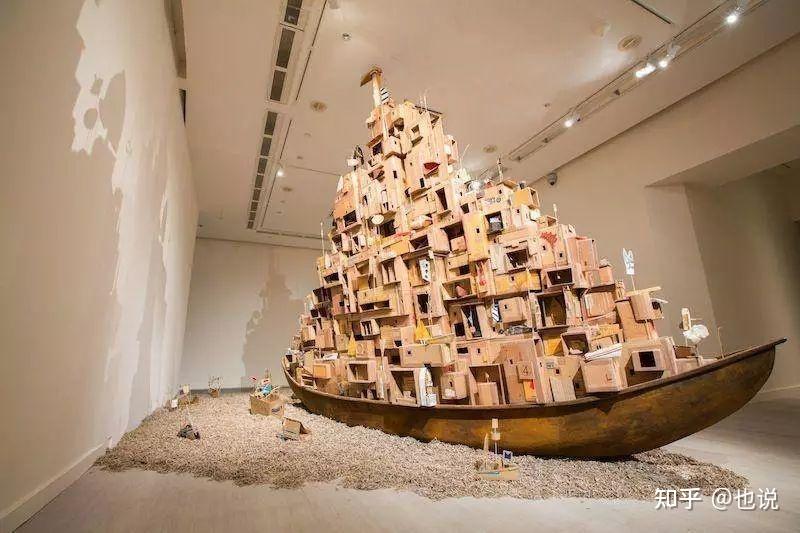

第一眼想到的是菲律宾艺术家Isabel和Alfredo Aquilizan。

他们夫妻俩人长期居住在澳洲,最擅长用可回收纸板创造看似繁复的立体建筑。

这些纸箱构成作品的灵感来源可能是菲律宾的船屋和贫民窟。

这俩人在圈子里已经算小有名气。

作品曾经参与亚太三年展,悉尼双年展、威尼斯双年展、新加坡双年展等重要国际展览。

但其实,他们作品最主要的不是视觉上的“搭房子”,而是人类的居住、迁徙,映射生活的新关系和新机会。这些普通人从作品里也能感受到。比如房子在大船上驶向远方。

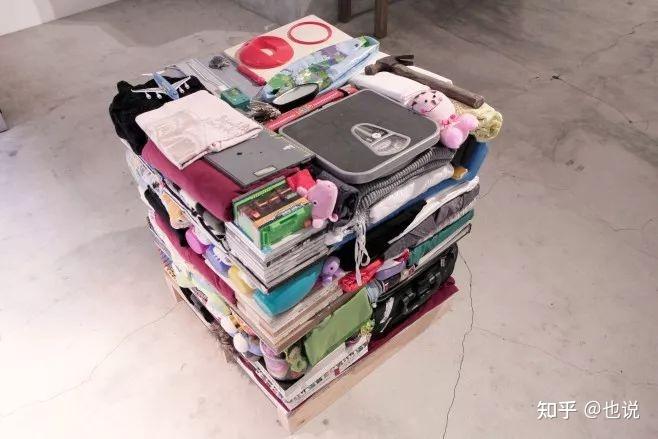

他们的作品也不仅仅是利用纸板,还有二手的衣物和其他能在垃圾回收站找到的东西。

这俩人在国内也挺有影响力,因为2018年他们应邀在成都参展过。

当时是成都蓬皮杜双年展,他们的展出作品是《居所:他乡计划 (这里、那里、别处)》。

一座巨大的“纸”城落成,呈漩涡状自下而上扩展。

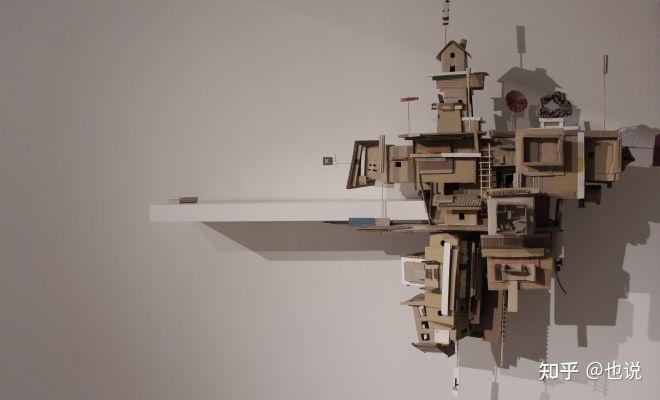

另外,他们的作品并不只是纸箱的堆砌。其中的细节,往往非常令人叹为观止。要耗费大量的时间去搭建木框架,然后逐步手工制作细节去丰满,哪怕放大去看也很精致。

我们回到这次新闻中的毕业设计展作品

如果远处去看,感觉有点向两位艺术家作品致敬的意思。

但稍微离近一点看细节,这个作品就太粗糙了,细节完全没法比较。

另外,作品的名字也有问题。

毕竟装置艺术除了作品本身,能传递给观众的重要信息就是作品名。

比如重庆的洪崖洞有一个类似结构的雕塑,是艺术家郭选昌的《记忆山城》。结构上看似也是错综堆砌,但实际上视觉是有比较清晰的展现层面的。

而从名字能知道,描绘的是“记忆中曾经的重庆百姓居所”。所以体现的就是一种冲突难受感。

而这个毕业作品既然叫《超级蜂巢》,那么想反映的应该是与人类社会的居所相关的主题。

但作者又说灵感来源是她的奶奶。老人喜欢收垃圾,家里堆放了很多类似的纸箱。作品想要表现的主题是人和纸箱一样是“速朽品”。(以上描述来自采访)

那么这个主题和“蜂巢”的相关性就很低了,反而给观众形成了误导。

人类对自己居所的搭建,哪怕限于贫穷用料简陋,但一定是有逻辑性和结构性的,而不是依靠绳索强行固定在一起的堆叠。

另外,蜂巢看似密集繁冗,实际是有天然数学秩序的生物结构。

在建筑设计学上那些能被命名为“蜂巢”的建筑,大多是体现出这种“繁而有序”的美感的。

不过话说回来,现代艺术这个行当已经有点像是“网红主播”的逻辑了。

想要混得好。或者就真有点东西,用作品和内容说话,让观众感到震撼和美感。要不然就足够出名,哪怕大家都不知道这人怎么火的,但有大流量。

两点踩中一个就可以“混圈子”了,至于普通人是不是看的懂,很多艺术家不关心。从这点上来看,利用毕业设计做一波传播,表面上是输了作品,可能赢在了起跑。

至少那些中规中矩的做了毕业设计的学生,也默默无闻,没人知道。作品得个优又有谁在乎。

不过做艺术,尤其是毕业设计作品,是能被社会和老师们最包容的一次展现自己思想的机会。

最好还是有点内涵,试着能不能引起观众的一些感受。

比如给你出个点子:

找几百个纸杯,里面装上白开水,摆成一个圆形的祭坛,更外圈是低矮一些的汉堡空盒,也是几百个密密麻麻的摆成方形,体现一个类似古代祭祀的内圆外方结构。

最中间的祭坛上,放50万整齐的滴血的人民币练习钞。

作品名字就叫《献祭·爱情:2024睁眼看世界》

大家都能看懂是什么意思,画面很震撼,回味很悠长。

比费劲粘纸板有意思多了。

关注也说,阅读更多有趣的思想。