明知 3 元面包过期一天仍购买,小伙状告商家索赔 1000 元,法院判决予以支持 ,法律角度如何解读?

今日(17日),#男子买过期1天面包获赔1000元#引发网友热议。据中国裁判文书网,广州一名小伙小孙(化姓)在当地一家日用品店购物时,发现了一份过期一天的面包,...

- 5 个点赞 👍

为知友们提供更多信息:

热搜!明知3元面包过期一天仍购买,小伙状告商家索赔1000元,法院:支持

每经编辑 毕陆名

今日(17日),#男子买过期1天面包获赔1000元#引发网友热议。

据中国裁判文书网,广州一名小伙小孙(化姓)在当地一家日用品店购物时,发现了一份过期一天的面包,其花3元购买下,又在事后,将商家告上法庭索赔。日前,广东省广州市白云区人民法院公开了该案民事判决书,判决被告广州某日用品店应向原告小孙退还货款3元,支付赔偿金1000元。

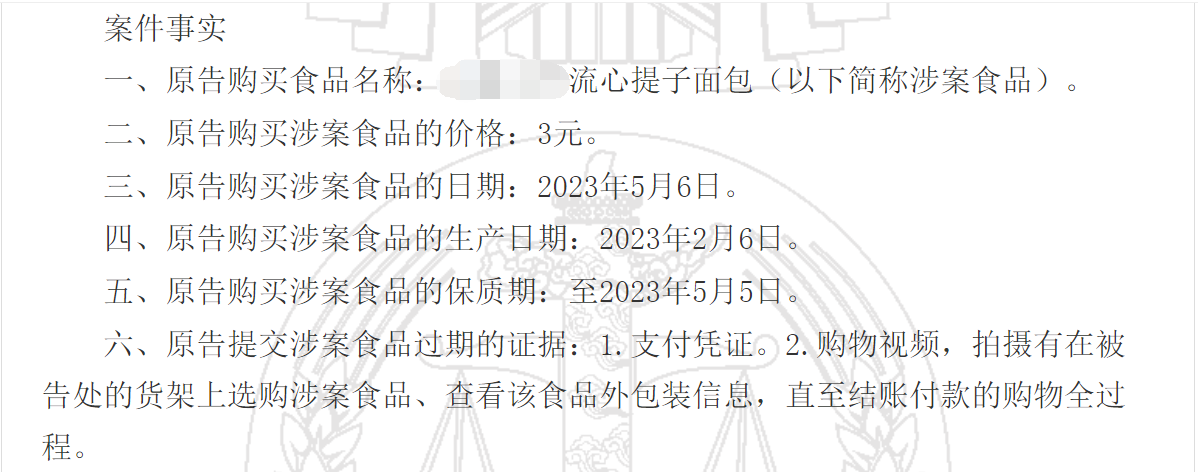

公开的判决书显示,2023年5月6日,小孙在广州一家日用品店内购物,其中,一个流心提子面包价值3元。该面包生产日期为2023年2月6日,保质期至2023年5月5日。小孙在店内已发现该面包过期了,但他仍选择购买,不过,没有食用该面包。

事后,小孙将日用品店告上法庭,要求对方当面或书面道歉,退还购物款3元,赔偿1000元及承担本案维权支出费用。

小孙提交了涉案食品过期的证据,包括支付凭证,购物视频,拍摄有在被告日用品店货架上选购涉案食品、查看该食品外包装信息,直至结账付款的购物全过程。

法院认为,生产者、经营者禁止生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂,同时,生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。

本案中,小孙2023年5月6日在被告处购买的涉案食品已经超过保质期。被告作为直接销售涉案食品的销售者,在涉案食品外包装上明确标示生产日期和保质期的情况下,对过期的涉案食品未能尽到及时检查和下架处理的义务,仍销售给原告,应认定属于销售明知是不符合食品安全标准的食品的情形,应承担惩罚性赔偿责任。故小孙要求被告退还货款3元并赔偿1000元,于法有据,法院予以支持。鉴于涉案食品早已过保质期,法院责令小孙自行将该食品作无害化处理或销毁。

而小孙自认其明知涉案食品过期仍选择购买,且未食用涉案食品,现有证据不足以证明小孙的人格权受到侵害,故其要求被告赔礼道歉,理据不足,法院不予支持。

综上所述,判决被告广州某日用品店应向原告小孙退还货款3元,支付赔偿金1000元。

《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十条第一款:消费者在购买、使用商品时,其合法权益受到损害的,可以向销售者要求赔偿。销售者赔偿后,属于生产者的责任或者属于向销售者提供商品的其他销售者的责任的,销售者有权向生产者或者其他销售者追偿。

《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条:消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的,可以向经营者要求赔偿损失,也可以向生产者要求赔偿损失。接到消费者赔偿要求的生产经营者,应当实行首负责任制,先行赔付,不得推诿;属于生产者责任的,经营者赔偿后有权向生产者追偿;属于经营者责任的,生产者赔偿后有权向经营者追偿。

生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。但是,食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。

有审过类似案件的法官提醒:食品经营者应当定期对库存和销售的食品进行检查,及时清理变质或超过保质期的食品,以防食品安全问题发生。消费者在购买食品时,应当仔细注意食品的生产日期、保质期等信息,若不慎购买到过期食品,要及时保存物证、购物记录、发票等证据,遇到销售者不愿意赔偿时,可以拿起法律武器维护自身的合法权益。

当然,从目前的司法实践中来看,不排除有人知假买假,企图利用打假牟利的情形,但只要商家合法合规地进行经营活动,最大限度避免对消费者的权益造成损害,那么职业打假人自然也就无从下手,消费市场也就能健康发展。

那么,明知是过期产品仍购买,这是否算“知假买假”?能否索赔?

据大皖新闻,4月17日,记者采访了安徽安同律师事务所董琰秋律师,其认为在食品、药品类产品消费纠纷中,不论消费者购买食品、药品时是否明知食品、药品不符合安全标准,只要食品、药品销售者未能尽到保证食品药品安全的法定义务,未对不符合安全标准的食品自行及时清理,就违反了《消费者权益保护法》的禁止性规定,故对购买过期食品、药品的消费者依法负有法定的赔偿责任。

每日经济新闻综合中国裁判文书网、大皖新闻、公开资料

发布于 2024-04-17 17:45・IP 属地四川查看全文>>

每日经济新闻 - 1 个点赞 👍

对于知假买假索赔这个问题,法官就一个尺度,是否以此为业。

以此为业就说是不是天天干,月月干,年年干,组团干,其他基本什么都不干。

如果是,且被法官发现,这是不能赔的。

因为以此为业的知假买假者,不能算“消费者”。

不仅现在法官是这个逻辑,连公安机关都是这个逻辑。

到公安机关那就不是说不能赔那么简单了,直接定敲诈勒索。

知假买假,以此为业,是否构成敲诈勒索这个问题,在刑事领域争议很大。

《刑法》

第二百七十四条 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

场景一般是:

1、先组团,一般5-7人。

2、到大城市。

3、中小型超市,尤其是小超市。

4、进入小超市,数次购买过期食品。

5、短期内返回,要求索赔。

6、如商家提出更换或退货,不同意,不接受。其实如果是正常的消费者,大多数情况是会同意和接受的。

7、如商家拒绝索赔要求,威胁举报至当地市场监督管理局。

8、商家多一事不如少一事,同意索赔要求。

9、得手,换下一家。

上述流程不能叫消费者,民事上叫团队,刑事上叫团伙。

上述情况不仅不赔,还可能涉刑!

编辑于 2024-04-18 12:18・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

王莉莉博士·律师 - 1 个点赞 👍

最近刚接触了一桩同类案件,典型的“知假买假”,多数法院都会支持原告的索赔诉求。

从法律角度解读的话,首先应当讨论就是消保法和食安法关于惩罚性赔偿的立法目的。

个人觉得谈到惩罚必然与行为人的过错相对应,惩罚的力度也应与过错的程度成正比,方能符合公平原则的要求。像此案中商品价值微小,过期时间仅一天,便适用不足1000的按1000的罚则处罚。于法来看判决合法,于情来讲未免有些不近人情。

从法条中明确的构成要件来讲,首先是关于消费者的定义,有些观点认为知假买假,以诉讼要求赔偿为目的,有选择的购买不符合食品安全标准的商品,不应认定为消费者。

但是司法解释规定只要不以再出售为目的的购买人皆可被认定为消费者,即明确了知假买假的行为也受到法律保护。

其次是以未对消费者造成实际损害为理由的抗辩,也被司法解释明确否定,对作为被告商家的商家来说可谓是雪上加霜。

相信大家读到这里都能感受到多部法律的立法初衷就是站在消费者一方。其实对于大多数消费者来说仍是利大于弊的,毕竟职业打假人知假买假的主张赔偿的行为在全国范围来讲仍属偶发,纵使有上升趋势。

二十大过后,司法机关在报告中也提到了关于加大打击知假买假行为的态度,希望能尽快出台相关的司法解释及指导性案例,平衡相关判决的合法性与合理性,促进实质公平在司法实践中广泛实现。

发布于 2024-04-18 19:22・IP 属地吉林真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!

发布于 2024-04-18 19:22・IP 属地吉林真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

前行者 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

肖新路 - 0 个点赞 👍

首先,笔者认为法院的判决认定事实准确,适用法律无误,是正确合法的判决。

因为在食品、药品类产品消费纠纷中,不论消费者购买食品、药品时是否明知食品、药品不符合安全标准,只要食品、药品销售者未能尽到保证食品药品安全的法定义务,未对不符合安全标准的食品自行及时清理,就违反了《消费者权益保护法》的禁止性规定,故对购买过期食品、药品的消费者依法负有法定的赔偿责任。

而消费者知道生产者、销售者食品、药品质量存在问题仍然购买的行为,并不违反法律、行政法规的相关规定,并不当然违法。

如果买假后,按照正规合法的流程来维护自己的权利,获取赔偿,是合法的。这也是最高院出于保证食品、药品安全,最大维护社会公众利益考量下出台的司法解释中予以明确的;但同时也要明确如果在非食品、药品领域,购买人未受到销售者欺诈、隐瞒的情况下,经查明系购买人知假买假意图通过举报、诉讼方式向生产者、销售者索赔的,也不会得到人民法院裁判支持。

发布于 2024-04-18 22:18・IP 属地四川查看全文>>

官察员 - 0 个点赞 👍

关于法院是否应该支持“知假买假”的行为一直存在争论,但大多数法院是支持“知假买假”的。我认为支持“知假买假”是对市场是有利的。这样会倒逼商家核实商品保质期义务!

核实商品保质期的义务是该由卖家行使还是由卖家行使。如果每一位买家在购物时,都要仔细查看产品生产日期,那无疑是增加了买家的购物成本。我曾经为了查看某件商品的保质期,将商品来回翻了个遍。如果买家不核实商品的保质期,买回去后才发现商品过期,退换时商家以买家“知假买假”抗辩,又无疑给买家增加了维权成本。

支持“知假买假”,就是默认商家有核实商品保质期的义务。一旦顾客购买过期商品,商家就要赔偿。这时商家要付绝对责任。商家的绝对责任使普通客户可以放心购买商品,维权成本相对较低。

争论最激烈的不是普通买家偶尔知假买假的行为,而是职业打假人。同样正式职业打假人的存在,商家对于商品保质期更加谨慎,普通客户在购买商品时可以更放心。

职业打假人可以理解为权利的让渡。每一位顾客在购买商品时,要核实商品是否过了保质期,但这样会花费时间成本和精力成本。如果不核实商品保质期,买到过期商品,又要花费时间和精力维权!于是职业打假人代顾客花费了部分核实商品保质期的成本和维权的成本,那么作为回报就是由商家本该赔偿给顾客买到过期商品的赔偿,支付给了职业打假人。而职业打假人让商家畏惧,所以倒逼商家对自身产品保质期行使注意义务,普通客户买到过期商品的概率更小。这样想,职业打假人的存在也有合理性!

发布于 2024-04-18 13:08・IP 属地湖北查看全文>>

老刘忙 - 0 个点赞 👍

首先说我的观点:这判得没问题

法律依据:中华人民共和国食品安全法 第一百四十八条 消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的,可以向经营者要求赔偿损失,也可以向生产者要求赔偿损失。接到消费者赔偿要求的生产经营者,应当实行首负责任制,先行赔付,不得推诿;属于生产者责任的,经营者赔偿后有权向生产者追偿;属于经营者责任的,生产者赔偿后有权向经营者追偿。 生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。但是,食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。

虽然购买的面包才3元,但是法律规定,消费者除了要求赔偿损失外,可以增加赔偿(价款十倍或损失三倍),增加金额不足一千元的,按照一千元计算。

法律没有规定,消费者是否在购买时必须不明知,所以消费者购买时是否知道产品过期并不影响法条的适用,反过来说,不管消费者是否明知,你出手过期产品是事实。

只不过从道德来讲,你明智商品过期,还买,买完又索赔十倍,是不有点过了,这是大众普遍的心理,却不是法律认定上的逻辑。

这就是法律人和普通大众的区别:普通大众是带着情绪看问题,法律人必须从法律逻辑代理案件。两者有时候得出的结论并不想通,但也有时候得出一致的结论,这就需要具体看案情了!

当然针对打假,也有案例并未支持十倍赔偿,主要是针对职业打假人,这样的判决更多的是考虑到一个社会效果了,其实法律人(不光律师,也包括法官,检察官等)在一些关注面较强、社会舆论较大的法律问题的处理上,也挺犯头疼的,处理不好,舆论导向偏离,影响也蛮大的!

不好办啊,不好办!

发布于 2024-04-18 11:02・IP 属地天津真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

刘志凯律师