如何看待网传浙江大学赵鼎新教授辞职信,中国科研体系与欧美相比有何区别?

- 162 个点赞 👍被审核的答案

考虑到知乎不能匿名,本来不想说。现在实在憋不住。这种荒唐事在内地未来还会更多。。。

现在内地高校的发展是无比混乱与奇葩。优势?不存在。现在是要把过去攒的那一点点家底都赔个底掉。

前几年喊要取消985 211,搞学科评估。但学科评估的标准是什么?每一轮评估的标准都还不一样。评估标准是谁制定的?经常是先射箭再画靶。

国内期刊垃圾得要死。那些文章写的垃圾话,我不好直说怕被捂嘴。社科发刊是派系成风,只要抱住大腿一切好说。工科医学是造假成风,撑死胆大的饿死胆小的。

搞笑的是,学科评估里有条标准,是靠国内期刊发文数量。这就是逼着人往烂泥里打滚。

年年三月都要提交国家基金申请。学校为了学科排名是逼着老师去申。能申上的第一要义是大佬站台,第二是有足够的已发表成果。相当于是课题做得差不多了,再写本子上交。大部分老师都是疲于应付,或者干脆把活摊派给学生。写本子至少2月起步,这2月,老师学生基本不可能开展正常科研。

你问,那投国际期刊呢?我更呵呵了。国内社科,那就至今没对上过国际的轨。人家不带你玩。而且不少专业,审稿周期长,要反复review,国内这种割完这茬韭菜就跑的气氛会等你好好完善文章?

教授们到这个体系下最先学会的是如何敷衍糊弄,如何压榨学生。研究生们在这个体系下学会的是如何做个螺丝钉,如何流水线生产垃圾。

研究不存在的。

制定内地这套标准的人,根本不是按学术研究发展的客观规律来的。是为了用繁琐的事把所有人钉住来的。

一句话,想正儿八经做研究,别留内地。毁人不倦的。

发布于 2024-03-24 14:09・IP 属地中国香港查看全文>>

哈哈哈哈哈哈呜呜 - 28 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

ClairDeLune - 12 个点赞 👍被审核的答案

这个效果比派对的教育要好.jpg

再一次打破stupink们最常用话术:只有底层在发达国家才过的好,甚至经常举那几个极端例子说底层在发达国家也不如越南了。

事实上,只有一个class过得比国外好,那就是special power阶层,其他的阶层,如果不能攀附上special power,从农民工到顶级学者,井外只会更好。

发布于 2024-03-25 05:45・IP 属地意大利查看全文>>

Sounds Great - 4 个点赞 👍被审核的答案

这个问题很有意思,很多评论者都在说赵老师是个人才,学术水平一流,但却对他的学术成果只字不提。背后的问题恰恰在于,他最大的学术成就之一,是完全不能在国内公开谈论,一谈就会404、根本不存在的,学科评估的老爷们估计还纳闷学校怎么会请这么一个和敏感词高度相关的老师来带头。

发布于 2024-03-30 10:38・IP 属地英国查看全文>>

知乎用户 - 0 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

猛虎眼前无沟壑 - 2 个点赞 👍被用户删除的答案

查看全文>>

大沙河旁的鼠鼠 - 5185 个点赞 👍

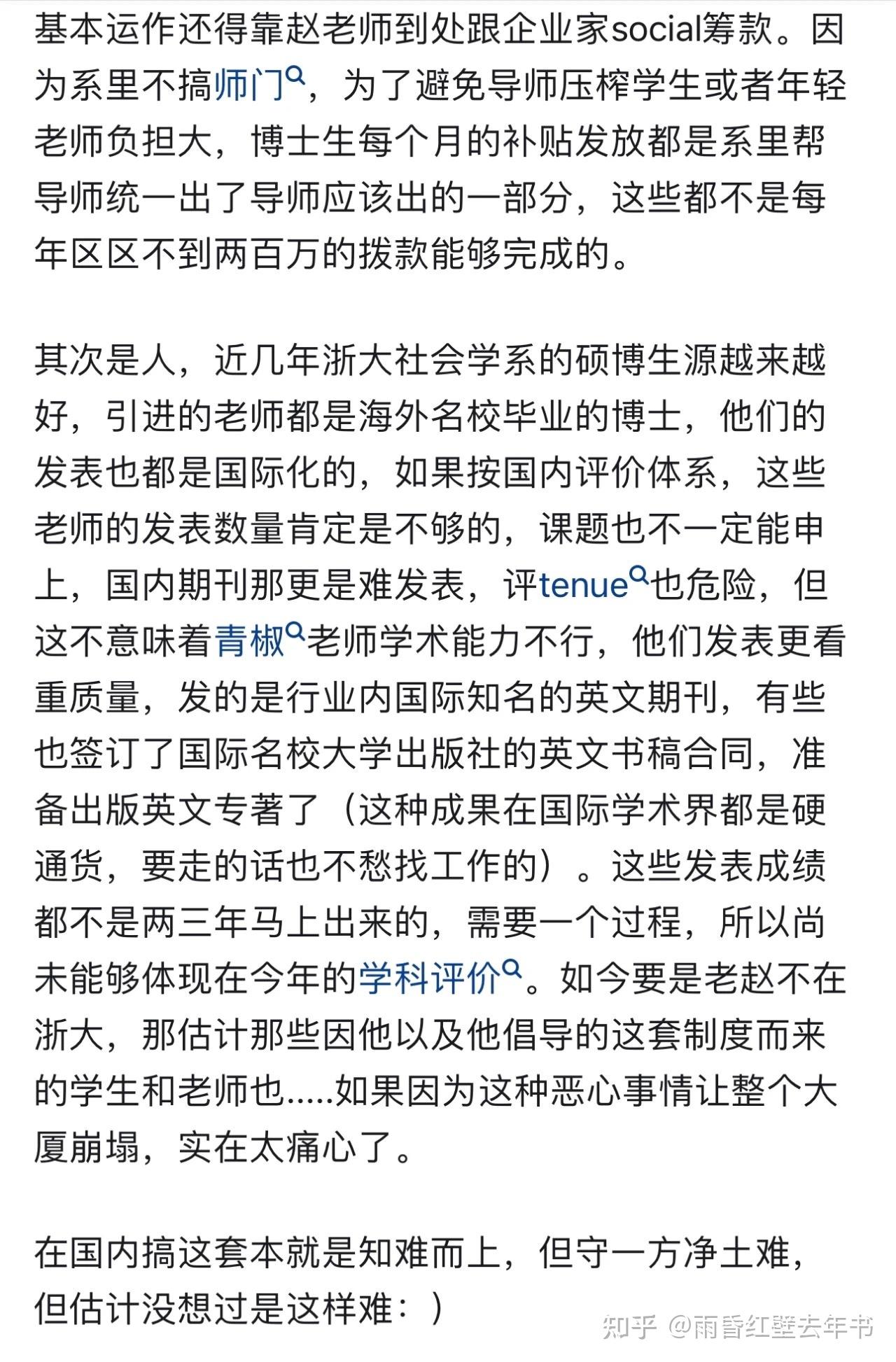

辞职信是真的,已通过系里年轻老师和一位学生得已确认。

首先我梳理下时间线。

时间点一:2016年时浙大想挖赵鼎新老师全职回国,赵老师也想在国内办一个弱行政、争取发表国际高水平期刊的社会学系。浙大曾许诺会给予充分支持,包括资金和筹建政治社会科学学院。

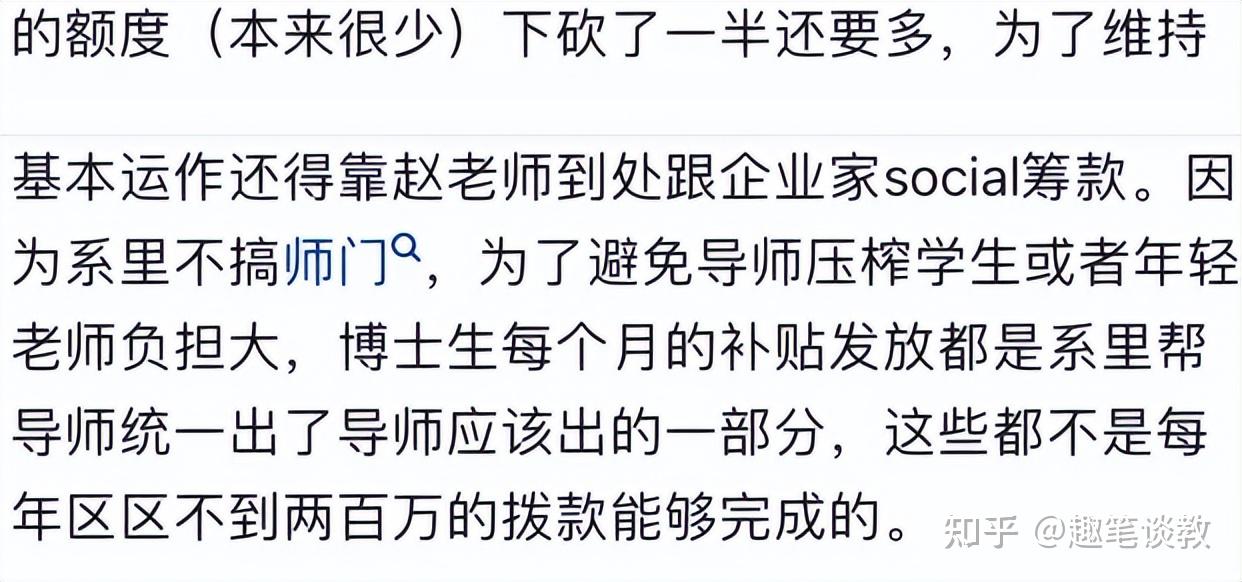

时间点二:学校之后并未给充足资金,需要系里自行继续教育收费和筹款,赵老师须经常外出化缘。

时间点三:几年发展之后赵老师招募到孙砚菲、李林倬、周陆洋、李昂然等极为优秀的青年老师 ,Kurtlus、Marine等有国际竞争力的外籍教师,QS社会学排名浙大连年上升,大陆第四。但赵老师的改革方案是老师不做项目,不申课题,所以在22年教育部学科评估里只拿到B+,浙大校方对此并不满意。同期的系党委书记陈素珊在系里没有话语权,被压制。

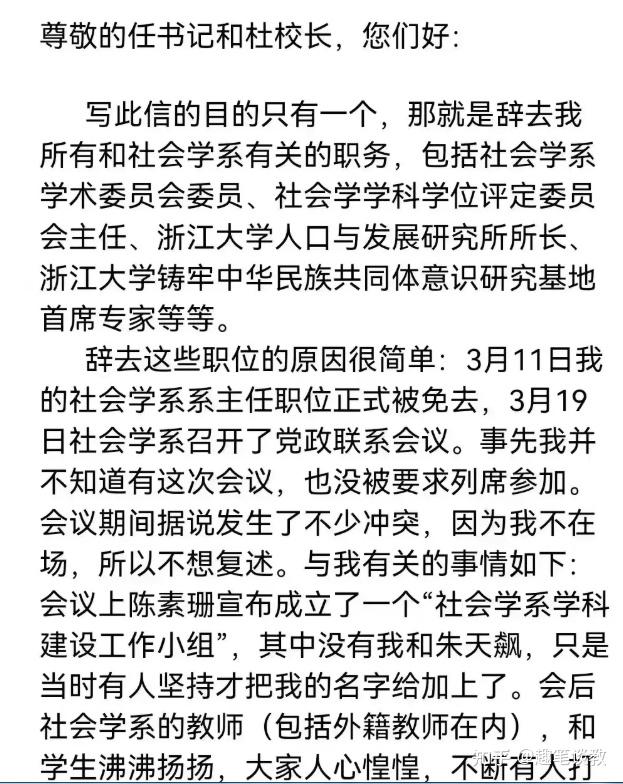

时间点四:赵老师临近70岁,浙大制度规定70岁以上不得担任行政职务,只在一届任期之后就勒令赵老师须卸任系主任。此时是2024年3月11日。

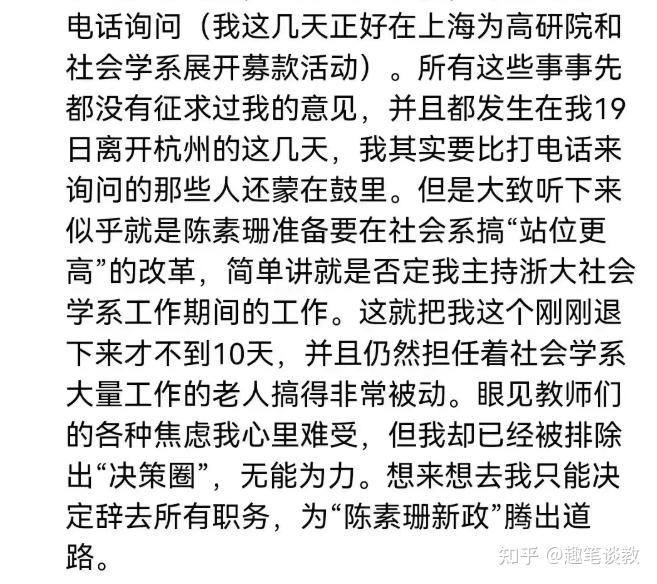

时间点五:3月19日和21日,陈素珊趁着赵老师外出上海化缘期间,突然发难,接连召开专职会议,批评赵老师原定的方案“站位不够高”,学科评估成绩很难看。她要求年轻老师多申项目,多拿课题,向学术圈传统路子靠齐。同时要剥离朱天飚掌管的行政和财权职务(朱是赵老师任下的常务副系主任)。赵老师身在上海,得知被行政口的书记偷家。于是就接续到了最新的时间线。问题中问到,中国的科研体系真的比欧美有优势吗?

我自己也有疑问和思考,斗胆提下看法。

人文和社科其实有很大的区别,人文(文史哲)主要是解读(interpretation/hermeneutics)传统,社科主要是解释(explanation)。赵老师曾提过,【解读传统更贴近人们对事物的一种自然的认知方法,它也是一个更为古老的传统。中国古代强调的“述而不作”,对四书五经进行了注疏式的解读。古代西方学者对圣经的解读性的研究也是这方面的例子。中国在五四以前可以说就没有解释传统,而只有解读传统。解释传统倒是一个更为近代的传统。由于进行解释的出发点往往是把部分从一个整体中割裂开来并进行分析,因此它是非自然的。】解释传统重在思想实验时有控制的意思,不停抽象提炼出现象运行的背后动力和机制。

解读传统的基础是语言和文本,欲了解一国一段时期的历史、文学、哲学思想,最重要的是懂它的语言文字,能进行一手文献的文本释读。所以,中国学者在处理中国史、古代汉语文学、中国哲学等自己的文献时具有天然的优势,只有日本学者在语言文字方面能和我们媲美,而西方汉学家的创新往往是在视角和解释方面,但在文献解读方面不如国内。以我熟悉的中古史领域来举例,葛兆光、魏斌、余欣、仇鹿鸣这些学者代表了中古史领域的顶尖解读水平,不仅在国内是顶尖的,在世界范围内的3-9世纪研究亦是顶尖水平,欧美汉学界的年轻洋人学者比不过他们。

可是,中国的人文研究一旦离开自己的汉语文献舒适区之后,水平直线划破。日本史、法国德国美国史、东南亚史这些在国内都归入世界史,受限于语言文字水平和可获得的档案,中国的世界史研究在国际上是三四流水平,没有外国学者会看中国的世界史研究,水平大概还不如以色列、伊朗、波兰、伊拉克。当然这也是咱们国家放弃闭关锁国,改开只有40多年的历史有关,中国十分匮乏了解当地民俗 当地历史 当地语言的研究人才,过去政府和学界也不重视。不过这种情况很可能随着一带一路发展,会得到好转。

说到社科领域,国内的社会学、政治学界有很多知名教授是以做人文的方式做社科,特别是以北大为首。渠、周等人力推的中国历史社会学,发掘民国社会学家,其实都是以解读的方式做解释。我认为渠、周的学问上个十年要明显好过最近十年。他们肯定不以为意。我认为赵老师评价的很妥当,有很多优秀的文人,但不是社会科学家。

中国的社科因为太受解读传统和横向课题(政府政策研究)纵向课题(教育部和社科基金红色课题容易上)的干扰,在基础上缺乏从现象中抽离,上升到机制分析的理论讨论。国内的社科研究在国际上只是二流水准,而且追赶看来遥遥无期。

总结说来,国内的汉语言文献材料研究,一流水准;国内的社科研究二三流水准;国内的世界史、外国文学、外国哲学研究,三四流水准。

我知道讨论中国科研体系还要讨论项目制、课题、师生关系、学生培养,但那些暂且按下不表吧。

————————————分割线,回应

我非常理解你所说的项目制金融财政,这很结构性,也确实是近十年社会学、政府管理讨论的显学。自从分税制改革之后,中央把财权上收,事权下移,以项目发包的形式,让下级的省市县整日以跑项目、申项目为务。中央握着财权指挥棒,号令地方,似乎莫敢不从。这套项目发包制的问题是也显而易见的,周飞舟、周黎安、渠敬东已经讨论蛮多。

项目发包制蔓延进学术圈之后,就形成了横向课题(来自省市县政府企业的块)和纵向课题(来自教育部、国自然和社科的条),项目申请发包还蔓生出另一种形式——帽子,青长、青千、杰青、长江,比较典型的如杰青其实是项目资助,但现在已经演变成人才帽子,即便资助结束也会自称或他称为国家杰青。学术项目发包的缺陷有明显几点,如申请门槛高结项门槛低,申请过程容易托人找关系,管理项目的顶层易出现外行指导内行,红色课题容易申上等问题。专长于研究项目制的渠敬东曾说,“大家都知道不依托项目做的研究比申请项目做的好”。

你认为赵老师与陈素珊之争是旧的小作坊生产制与项目制之争,并且你从所谓中国的金融政策、投资回报模式隐隐看好项目制。这和陈素珊书记所说的“政治站位不够高”有何异呢?

从周、渠、陈等人的研究能看到,围绕项目制的核心讨论仍然是有效性与合法性的矛盾,创新效率与官僚的矛盾。教育部以学科评估来宰制各个高校院系,国自然 国社科以项目来宰制高校老师,审核权力收的越加集中,越发筛选出他们和学术圈关系网所倾向的课题和帽子人才,近期甚至把国自然评选伸向了本科生。

学术项目制之弊之难改,赵老师完全知道,现实很残酷,但这并不是“站位更高者”以势压人的理由。

编辑于 2024-03-25 03:14・IP 属地加拿大查看全文>>

幻影soc - 1662 个点赞 👍

据闻,赵鼎新回国建设浙江大学社会学系之前,决意放弃芝加哥大学一切讲座教授的头衔和优厚待遇,为的是一则不留后路,背水一战,全力为高度同质化、唯成果申请发表论的国内社会学系所树立一全新学术标杆。二则是表示与选择加入浙大社会学系的、有海外教育背景的年轻学者们共荣辱同进退,以求精诚团结。

十年来,赵延揽人才不遗余力,在教学科研之第一线身先士卒,更有甚者,学校口惠而实不至,给予社会学系之经费不过二百六十余万,无法满足使系所正常运作之四百万额度,若非赵以个人魅力多方游说,获得捐赠金额累计三千万——仅去年就有近八百万之多——恐怕系财政早就入不敷出,陈素珊之流已流浪街头矣。

浙大社会学系已然独树一帜,年轻学者和硕博士研究生纷纷慕名而来,济济一堂,新格局已初成气候。陈某一流非但不思回报,不念旧情,更是在赵鼎新去职九日后,趁赵去沪募捐,行此犁庭扫穴落井下石之举,要让他含辛茹苦数年的努力付之东流,如此背叛行径不仅令人冷齿,更是展示了这个用行政命令严控学术的权力体制的病入膏肓。

一言以蔽之,陈素珊等宵小之徒一日不除,浙大社会学系非但不得宁日,更会土崩瓦解,颓败在即,复归于一籍籍无名之系所。而浙大也恐难逃“忘恩负义”之恶名,成为欲归国报效学人之畏途矣。

该回答原本问题被删除,姑移置于此,以及原本问题的高质量回答、辞职信全文见下。

编辑于 2024-03-24 22:32・IP 属地广东查看全文>>

雨昏红壁去年书 - 601 个点赞 👍

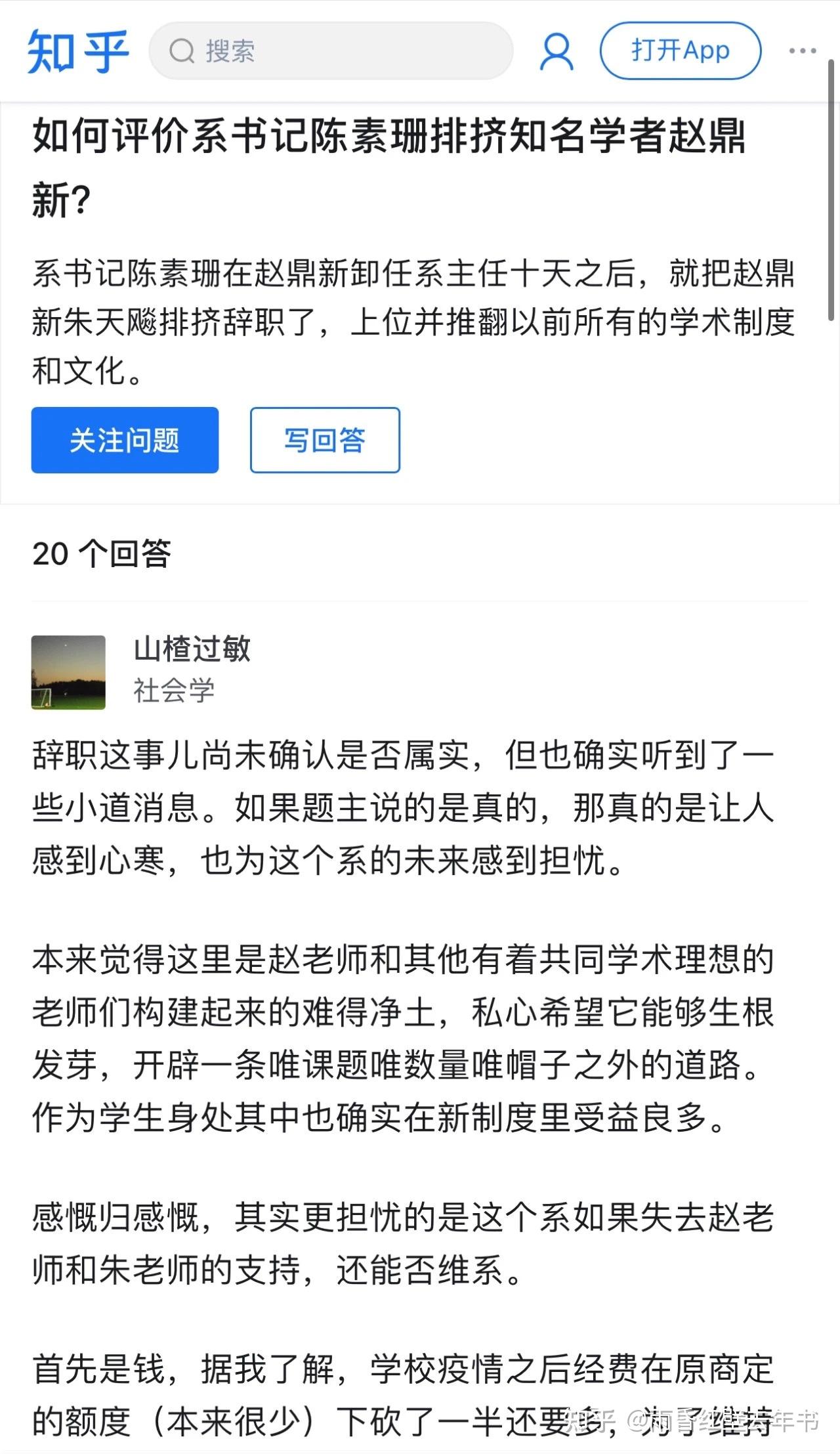

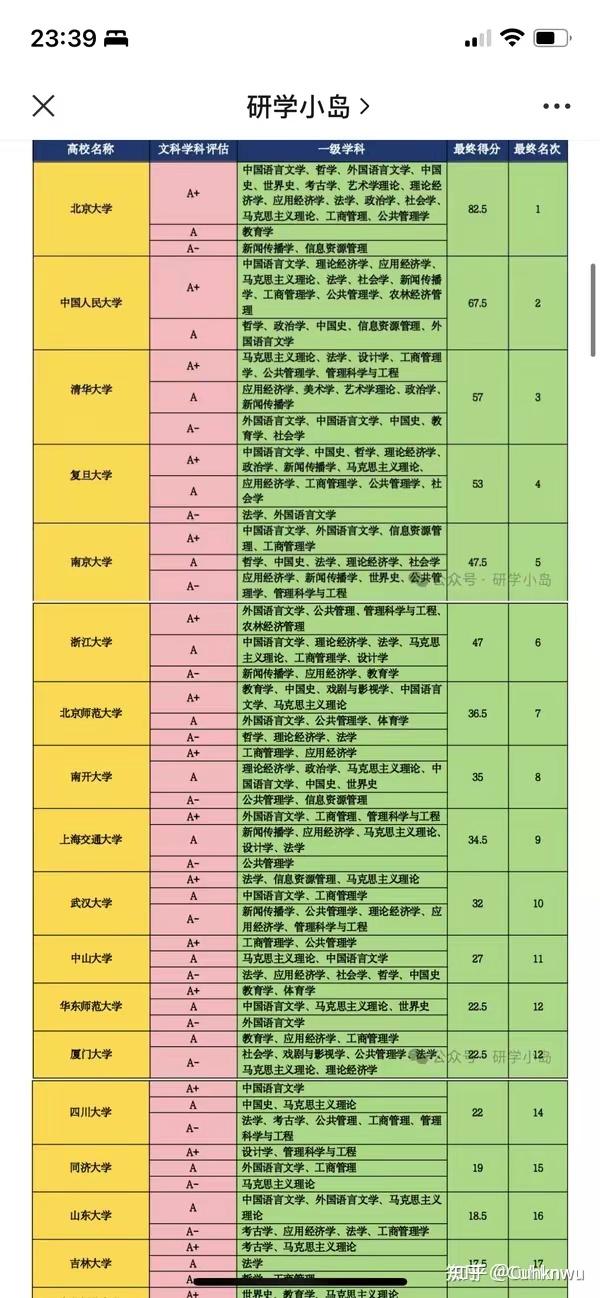

核心问题是老赵这套科研教学体系是对标国际,跟国内的社会学评估体系不一致,导致学科评估只拿B+在浙大社科里面倒数。因此校领导要求跟着国内学科评估指挥棒走。

赵老卸任社会学系主任就感觉不对劲了。

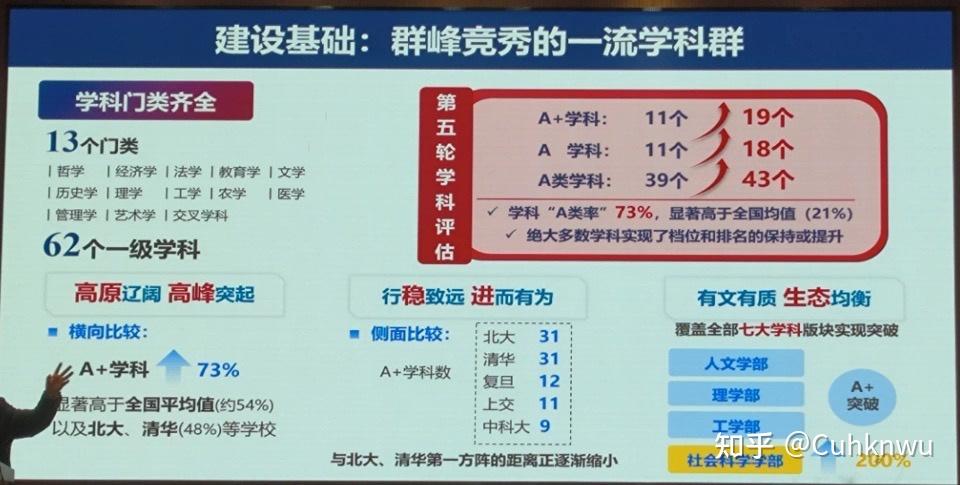

平心而论,浙大社会学在第五轮学科评估的结果很不如预期,社会学系的引进人才力度应该是浙大所有社会科学中最大的,学术氛围和制度建设也最先进,最国际化,也立足长远。生源上也最好,有清北复人的本/硕或者芝大lse的硕士冲着赵老打造的学术殿堂报名浙大社会学系的博士,这是浙大其他学科很难达到的。但非常惊讶的是,经院管院公管教育法学院马院其他社科评估都拿了A类,农经公管和管工还拿了A+,反而唯独社会学只拿到了B+,全国排名未进前十,在浙大社科学部里面也垫底。很客观地说,一些评估中得A档的学校的社会学系师资建设和学术环境不如赵老的团队,浙大内部那些学科评估拿A档的学科也远没有赵老团队的学术制度建设和学术氛围建设做得好。

听闻国内的社会学考核标准重国内期刊和国内课题,以及教学成果奖这些,不重视高水平社会学国际发表和长期的国际化师资建设,而浙大社会学恰恰重视国际SSCI 发表(而非国内的南大cssci,当然国内顶刊他们也发了不少,只不过由于不灌水,国内期刊发表总数比较少),以及师资均为欧美港新名校博士,本土博士极少,也不太乐于运作教学成果这些头衔,这可能是重要原因。

最后略微说下国内外科研评价体系的区别。海归人才回国,特别是成为学校或者院系的学科带头人的时候,总面临着研究水平和成果国际化和国内官方考核标准以及国内民间固有观念的平衡。理工农医没什么问题,经管类等可量化的,更贴近理工和现实的社科也问题较小,外语类(语言学)等研究对象本身在外的也还尚可。然而,其他意识形态属性强的文科,比如历史哲学社会学政治学等,就显得尤为困难了。目前的环境下越来越困难,平衡的空间很小,可能不得不做出取舍。

图为第五轮学科评估社科+人文情况和浙大评估情况

编辑于 2024-03-25 12:35・IP 属地美国查看全文>>

Cuhknwu - 549 个点赞 👍

查看全文>>

风景这边独好 - 534 个点赞 👍

查看全文>>

吃瓜群众 - 476 个点赞 👍

卸磨杀驴式立项。

学院领导想搞业绩升职,于是玩命跑去海外挖牛人教授,挖人的时候什么条件都答应,只要您愿意回来,我们这边钱和资源全包了。

牛人教授回来了,学院领导脸上有光了。

开始冲突,没钱没资源,牛人教授自己解决,牛人教授只有一个底线,必须按照自己的思路去办学。

学院领导并没有因此得到职位升迁,恼羞成怒开集体大会,批判牛人教授“立意不高,不为学院着想”。

牛人教授一看,WCNMD直接撂挑子不干,又跑到海外去了。

学院领导呢,屁事没有,还会被夸有能力。

为啥?

光凭一张嘴,把海外牛人教授玩得团团转,这就是中国伟大的教育先驱啊!

发布于 2024-03-24 18:11・IP 属地广东查看全文>>

石二郎 - 415 个点赞 👍

以前对于赵老师不是很熟悉,不过看到赵老师外出“化缘”期间,竟然被行政口领导“偷家”,还是有种凄凄然的感觉。

其实无论文科还是理科,一味的以项目、文章为考核目标,且考核要求逐年提升,对于科研本身来说都是一种“揠苗助长”“竭泽而渔”的做法。

任何能在短时间内做出来甚至被撰写成文章的成果,除了应对考核,除了被量化成一些“分数”外,别无他用。

赵老师用了大半生的时间为年轻人们构筑了一个相对宽松,相对自由的研究环境,甚至在职务被学校以年龄为借口被卸下后,仍然外出“化缘”,期待引领自己一手打造的学科走向更好的未来。结果“化缘”期间被自己的学生和同事告知,家已被偷,常务副主任甚至被提踢出管理圈……

气大伤身,希望赵老师一切都好,不要动气伤了身体。

编辑于 2024-03-24 11:11・IP 属地天津查看全文>>

佳人李大花 - 364 个点赞 👍

查看全文>>

国王大道600号 - 349 个点赞 👍

不太了解其中内情,根据现有信息,就是一方强调与国际接轨,另一方强调申报国家课题,发国内文章。于是产生了两种矛盾。

而社会学的一级学科是法学,而法在我们的意识形态中,是具有高度的意识形态性质,所以社会学实际上是高度敏感的学科。

而赵鼎新试图放弃美国生活回归中国,是有点理想主义情怀的。但是中国的文科始终面临着三个难题

第一个难题,就是中国的政治环境的特质带来的,这不多说。

第二个难题,就是中国的学术科层制带来的,中国的学术界基本上是八十年代出现的,但是又迅速转换为一种科层制的结构,形成了一种很奇葩的现象,一方面出现了大量吃时代红利的学者,另一方面又是形成了现在的学术期刊、学校、学者的所谓“唯C刊”、“唯国家课题”的模式。

于是形成了一种不伦不类的状态,一方面学术与大众社会脱节,另一方面又表达为学术自身也无法保证独立性。

第三个难题,就是中国文科学术与国际的差距

所以这三个难题中,第一个难题基本上不可能改变,第二个难题也几乎很难触动利益集团。而文科从根本上来说,在意识形态的眼中,其实无非就是为执政提供合法性的,学术稍微自由了一点,但是不能偏离这个主题。

所以中国的文科从根本上来说属于夹缝中生存

发布于 2024-03-24 14:56・IP 属地江苏查看全文>>

林先生 - 340 个点赞 👍

2016年赵鼎新回国入职浙大前的一个周末,首先去了一趟观察者网拜访了一圈,想探探中国社会学论证的需求和市场现状。

而当时值班的编辑刚好是马前卒,马逆是《儒法国家》的忠实读者,一眼就认出了赵鼎新,所以和赵鼎新相谈甚欢。

赵鼎新:我打算在弱行政的学校培育一流社会学;要用社会学严肃论证,特别是有逻辑有数据的论证当下中国的正确前进方向。

马前卒:赵教授您的想法可能和浙大乃至国内的社会学需求有差异。(您有点太异…太极端了.jpg)

多年以后,当赵鼎新被浙大背刺的时候,不知他有没有想起那个当初他刚回国在观网一楼偶遇的那个值班编辑。——《八年孤独》

赵鼎新:他马逆比我提前凉了,恐怕他更异想天开吧?(滑稽)什么难师难徒

看我马逆跟塔辗转腾挪…嘿…嘿…duang~(凉了) 编辑于 2024-03-30 01:03・IP 属地陕西查看全文>>

萌弟十方 - 300 个点赞 👍

赵老师写《国家合法性和国家社会关系》的时候,分析的三类合法性挺清楚的。

一到现实就忘了,绩效合法性才是高校生存的根本。

一旦生产不出足够分量的绩效,其他学校相关领导就会说,你这就是破产的最好证明。

还好,他们是在开会的时候重组了整个结构,还满足了程序合法性。

发布于 2024-03-24 16:38・IP 属地四川查看全文>>

乌合之野 - 299 个点赞 👍

一位社会学泰斗大学者。

在出差期间,被行政口领导直接组织会议否定。

这个黑色幽默有点像兵法大家,被小屁孩打闷棍了。

被打闷棍之后,却只有公开辞职,追寻“清白”,获得舆论支持这一个办法。

不知道该悲哀还是该怒其不争。

就按照社会学泰斗的这个实战表现。

(芝加哥学派)社会学,怎么可能有用呢?

骨子里还是屈原那一套,谈理论惊为天人,谈实务,就是自己清白别人浑浊。

除了邀名以感动清流,又有什么影响呢?

一个极客或者英雄,如果不能搞定社会共识筛选和共识枷锁,仅仅呐喊所谓的理想和公正,那么这种极客和英雄,也不过是社会共识利用他们时,吹捧出来的共识偶像,而并非真的英雄。

搞到最后,所谓的社科。

无论在哪里,都不过是外部能量的附庸和鼓掌机而已啊。

这跟体制没任何关系,都一样。

编辑于 2024-03-26 12:11・IP 属地河南查看全文>>

墨苍离 - 296 个点赞 👍

查看全文>>

孑孑茕立 - 253 个点赞 👍

学术界,每一次的权力更迭和学术纷争都仿佛是一场宫廷剧,充满了复杂的人物关系、微妙的权力斗争和深沉的理念对决。浙江大学社会学系的一场人事的变动,就再次让人们看到了学术界的另一面。

赵鼎新,一位在美国学习成长起来的,在学界颇有名望的学者,因年岁已高,不再担任系主任一职。然而,他毕竟是浙大从美国挖回来,想要办一所低投入、高学术的社会学系的创造者,即便几天前,他仍然是系里的核心人物,负责着人才引进、考核等重要事务。这种特殊的地位,谁也没有想到,这个他刚刚退下来不到10天,如此风云突变。

就在赵鼎新暂时离开杭州,前往上海为系里寻求赞助的时候,学系的陈素珊却迅速行动了起来。他们召开了一场紧急会议,做出了一个出人意料的决定:收回赵鼎新手中的权力,同时也剥夺了管理系里财政的朱天飙的职权。这一突如其来的举动,让赵鼎新和朱天飙都措手不及。

赵鼎新在得知这一消息后,无奈的在自己的社交媒体上公布了一封致浙江大学的辞职信。他在信中透露出了国内学术跟国外学术圈的不同,并透露了自己面对这些行政上的事情的无奈。

原来,早在2016年,浙江大学就曾向赵鼎新抛出橄榄枝,希望他能够全职回国,并在校内创办一个弱行政、高学术的社会学系。为了吸引赵鼎新,浙江大学承诺会给予他充分的支持,包括资金援助和筹建政治社会科学学院。然而,据赵鼎新往日的描述,这些承诺并没有完全兑现。资金问题一直困扰着他,使得他的学术理念无法得到充分的实践。

而这次权力的被剥夺,更是让赵鼎新感到心灰意冷。他在辞职信中写道:“我回国转了一圈,看来还是不适应传统简单讲就是否定我主持浙大社会学系工作期间的工作。这就把我这个刚刚退下来才不到10天,并且仍然担任着社会学系大量工作的老人搞得非常被动。”这句话充满了无奈和失望,也道出了许多海归学者在国内学术界所面临的困境。

与此同时,关于这场变动的更多细节也逐渐浮出水面。有消息称,学系负责人之一陈素珊是这次权力更迭的关键人物。她趁着赵鼎新外出的机会,连续召开了两场会议,成功地说服了很多成员支持她的决定。据说,她认为赵鼎新在学科评估中的成绩并不理想,因此需要改变现有的学术路线,向国内传统路子靠拢。

陈素珊的这种观点在学术界并不罕见。在许多人看来,申请项目、获取课题和发表论文才是评价一个学者是否成功的标准。而赵鼎新所倡导的弱行政、高学术的理念则显得有些另类。这种理念上的差异最终导致了赵鼎新与陈素珊之间的理念之争,也显露出陈教授的做法的水土不服。

其实在国内社科来说,受解读传统和横向纵向课题的影响太多,甚至流于形式,导致国内的社科研究在国际上只是二流,而且追赶遥遥无期,这大概就是当年浙大引入赵鼎新的缘故。

但是现在看来效果并没有太大的不同。国内的社科研究二三流水准没有什么改变,包括浙大在内。

发布于 2024-03-24 10:54・IP 属地山东查看全文>>

趣笔谈教 - 243 个点赞 👍

一个书记轻易就可以灭一个科系,一个班主任或一个政治科教师一旦当了校长,轻轻松松就可以把一个学校毁灭掉。

这在中国的高校系统都是屡见不鲜的普通事情。

发布于 2024-03-24 14:40・IP 属地山西查看全文>>

Iam李子 - 242 个点赞 👍

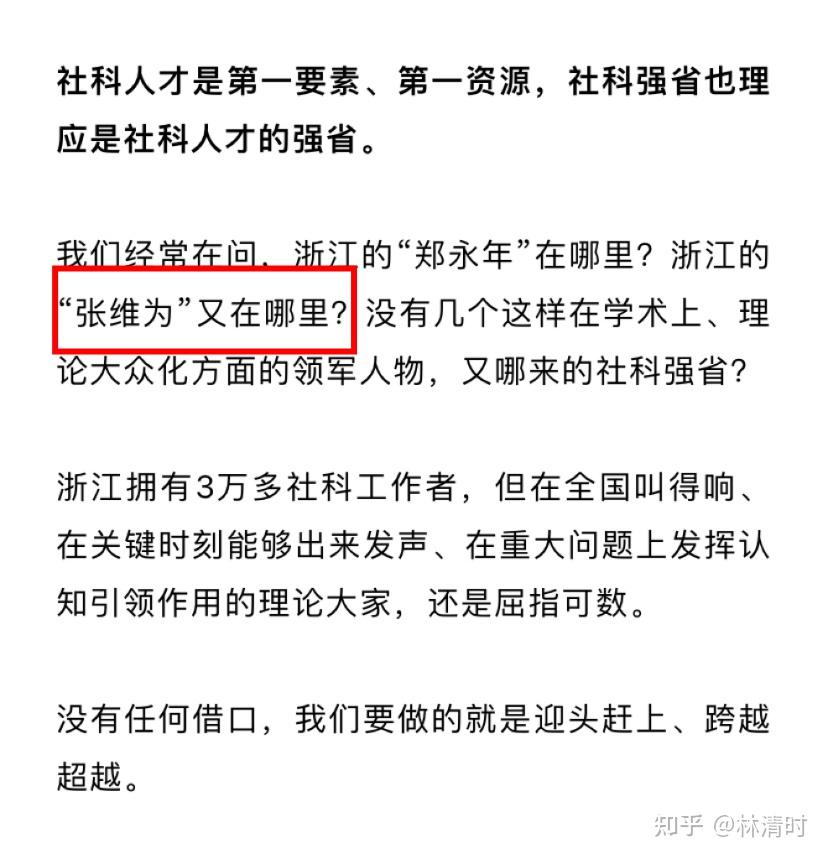

两年前,《浙江宣传》曾经写过这么一篇文章:社科强省应该强在哪里?

其中,提到了浙江有很多优秀的社科人才,但缺少一个能在关键时刻发声,在重大问题上引领大家的“社科优秀人才”。

看出来了“浙大缺的不是赵鼎新,而是张维为”

平时网友经常玩“维为老师”的梗,殊不知张维为才是最混的开,最懂学术圈的人。

赵老师属于是比较理想的人,想要按照国外学术界的建制和游戏规则处理国内,显然是不现实的。

毕竟要接受教育部学科评估,专业建设等等一些列复杂系统的评估,这种评估是量化导向。结果,搞学术的,败给了搞行政的,还是令人叹息的。

最后,浙大你要自信!

编辑于 2024-03-24 17:24・IP 属地浙江查看全文>>

林清时 - 240 个点赞 👍

这么多答案我总结了一下:

赵非常有能力,学术也可以,还能化缘到钱,去年都搞了3kw。

这样的人在团队里简直是神仙啊,居然还能养着辞职?

不得不说猪队友害死人。

发布于 2024-03-25 23:23・IP 属地广东查看全文>>

八牛范二 - 231 个点赞 👍

接着 @幻影soc 的回答多讲一点吧。

现在,以及未来几年,中国的科研产出系统正在进行一个本质性的转型:从重论文到重课题。赵老师这种热忱的学者没有赶上这个趟、在斗争中失败我是为他感到抱歉和遗憾的。但是这背后究竟是什么东西呢?

把这件事预设为人浮于事的陈腐官僚vs锐意进取的实意改革者这种黑白分明的叙事是不合理的。作为社科学者我要讲的一定是背后更为广大的结构。事实上科研产出系统的转型和中国整个的经济发展模式、投资回报模式、科技突破模式是严格配套的。如果说过去那种重论文的玩法我们是遵从资本主义世界学界过去探索出的最为有效的产出传统,那么重课题的玩法其实很大一部分原因是我们已经开发出了自己的新模式。

这个模式是根源于金融财政、最早体现在自然科学工程学新产出中,然后顺带把社会科学以及整个高校科研体系逐渐绑上战车的。在财政预算不足而金融资本过饱和的情况下,税源的压力已经压着各级政府在深耕从科技成果转化到一轮二轮三轮预备上市成功退出一条龙的风投服务了。从政府到私企层面对科研的要求都是具体的成果,而目前唯一有效的扶持方式就是报课题。课题早已不再是一个研究项目了,而是一个风投标的。社科这里目前见到的甚至仅仅是被波及到的初级版,而在一些走在最前沿的城市与高校,针对自然科学工程学专业设计的科技成果转化经纪人和天使投资已经成熟了。

当然,我们的模式在迭代,资本主义真正核心那边的模式也在迭代;我们只是以不同的途径大步奔向全面金融化的未来。

没有自由学术vs官僚系统的矛盾这回事。自从我们打开大门加入这场游戏,从来都只有小作坊生产vs现行金融财政结构的矛盾。

过去的、哪怕是刻板印象里的西方自由学术难道是田园牧歌吗?不是啊,既然我们这个时代围绕这样的核心矛盾是这样的斗争结果,过去那套高质量论文+会议模式自然也是上一个时代西方政企校围绕当时核心矛盾的斗争结果。没有伊甸园也没有地上天国。

说点白话就是学界今天还能有这样的地位本质上是因为它一百多年前发家时期就已经和金融资本主义深度绑定了,这故事福柯那帮人就讲过。不同地方不同阶段有不同结构和不同需求的金融资本主义而已。就算在金融资本主义之前的故事,葛兰西也早已讲过了。

个人在这样的世界里如何自处呢?我选择跑到潮头先看清楚怎么回事再说。

编辑于 2024-03-24 16:55・IP 属地广东查看全文>>

南无刀削帆布 - 228 个点赞 👍

非浙大教工,也不是同专业,但久闻浙大社会学系/高研院的声名。发生这种事,十分遗憾。作为略懂大学运行的同行,可以就已有信息,谈下自己的看法。

其一,近年院系书记的权力有所加强。10丶20年前,在学校层面书记丶校长谁大还存在争议。但在院系层面,由于院长丶系主任是业务出身双肩挑干部,而书记往往是纯行政出身,后者一般不干涉教学丶科研丶学科建设丶人才引进等具体业务,只抓思想和党建。近年来,由于大环境变化,院系书记权力延申到各种业务领域,开始与院长平起平坐,甚至凌驾院长之上。

不评价这种趋势好坏,但学校在选派书记时要注意人品丶综合协调能力。书记本人在加强领导的同时,要注意尊重知识分子,尊重学科规律丶院系传统。否则发生浙大此次事件,一是引发舆情,影响学校形象。二是真的引发人员辞职,院系动荡,必然引发教学丶科研成绩。站在学校角度是二败俱伤。

其二,现有科研体制比想象的稳固。大家都指责学阀利用制度,扩大权力,捞钱进人。但某种程度上在现有体制中,只有如此做到大而不能倒,才能享有议价权。

而部分top高校,引进的海外人才或科研制度,依赖个别领导支持,没有与现有体制丶本土力量充分结合。一方面是特色鲜明,没有“同流合污”;一方面则像无根之木。一旦支持的领导换届,则随时有全盘重建的危险。

其三,行政级别也有影响。清华丶浙大等理工科学校,其文科系之上还有学院。如果学院是正处级,则系“名虽帝王,地实诸侯”,实际上只是个大号正科教研室。著名学者担任正科级系主任,都可能被副处级学院副书记兼系党总支书记排挤。

总之,这件事无论如何都令人遗憾,哪怕在现有体制下,也可以有更圆融的处理办法。

编辑于 2024-03-24 11:17・IP 属地湖北查看全文>>

小楼玉笙 - 188 个点赞 👍

中国科研体系最大的问题不是科研人才本身,而是行政部门那一帮草台班子权力过大,以至于朝令夕改、外行指导内行、搞形式主义。老师报个销、申请个审批都要像行政人员低三下气,最后能否批下来完全看对面心情。

发布于 2024-03-24 13:53・IP 属地新加坡查看全文>>

不要命的皮卡丘 - 164 个点赞 👍

一直不能理解高校行政序列凌驾于科研序列之上,犹记得20年前,某教授趴在学院行政管理某岗位人员办公桌前带着谄媚微笑与之交流的景象,时至今日该教授已入京为官,不知是否还曾记得此情此景,可否为科研教师们开辟一条有尊严的道路。

发布于 2024-03-24 12:40・IP 属地浙江查看全文>>

Regulations - 161 个点赞 👍

查看全文>>

tjdida - 158 个点赞 👍

我对社会学不懂也没什么评价,但是从很多回答里我看到一个说法:浙大社会学系没有什么经费,大头是赵教授去募捐募来的?

不知道这个说法的可信度有多大,赵教授募款经费占总经费额度有多少?如果真的比例很大,那么现在这种做法可能确实存在对之前捐款者不尊重的情况。

当然,新的书记如果也能募来这么多钱,就证明这个钱不是靠赵教授的关系,而是浙大的名头募来的。

发布于 2024-03-24 18:37・IP 属地美国查看全文>>

一直住顶楼 - 156 个点赞 👍

查看全文>>

刚刚好