如何评价根据张桂梅真实事迹改编,海清主演的电影《我本是高山》?

- 4148 个点赞 👍被审核的答案

就是为了骂这个电影,我专门又把知乎下载回来了。

我只说一件事情,当初看纪录片,最震撼我的是张桂梅校长讲,最艰难的时候,他们只有八个老师。

这八个老师里面,六个是党员。

张桂梅老师把他们聚在一起,八个人对着画出来的党旗做宣誓。

这八个人,有男有女。

他们是兢兢业业的男老师,也是满怀信仰的支教女老师。

女老师没有撒泼打滚要回城,更没有打骂学生,更没有逼着男老师让他在自己和女学生之间二选一。

张桂梅老师在纪录片里面,三番五次的强调,最困难的时候,是对党的信念,是共产主义信仰,是对华坪女高的牵挂让她坚持下来。

为什么不拍这个?

为什么不拍那些流着眼泪坚守在女高的,对着一面画出来的党旗宣誓的女老师?

为什么不拍那些紧紧团结在一起,在宣誓的最后泣不成声的男老师和女老师?

为什么不拍张桂梅校长对于共产主义一次又一次的告白?

是不能,还是不敢?

我倒是想问问,为什么你们眼里的乡村支教女老师,就是打骂学生,嫌弃乡村的势力小人?

为什么在你们眼里老师和老师之间的冲突,只有女老师骄横无比阻碍男老师的伟光正?

为什么在你们眼里,当地的女老师和张桂梅校长之间的关系,就是一群女老师在背后嚼舌根说张校长没人要?

你们到底是在拍张桂梅校长的电影,还是在拍你们自己的自画像?

所以,为什么要弱化党性?为什么要弱化信仰?为什么要用肮脏扭曲的手段去解构一个伟大灵魂的内涵?

在张桂梅的故事里,没有所谓和女学生雌竞的娇气大小姐,有的只是和张桂梅校长一样拥有坚毅灵魂的女党员和女学生,没有所谓嫌贫爱富的俗套段子,只有一群自由的灵魂与恶劣环境的博弈,更没有一群贪图玩乐弃课逃学的木偶,只有一双又一双渴望读书的眼睛。

让伟大呈现伟大,让深邃展现深邃,让事实说话,很难吗?

大概是很难吧,毕竟——

腐烂肮脏的东西,看见阳光是会避讳逃窜的,卑鄙下流的小人,看见君子是会自惭形秽的。

扭曲卑微的灵魂面对高山,是会嫉妒憎恨的,他们做不到高岸,便想诋毁侮辱高岸。就像是一群苍蝇看不见英雄的伟业,只知道围着英雄的尸体沾沾自喜,仿佛这样自己也就成了英雄,英雄就矮化成他们了一样。

他们面对事实与信仰无动于衷,他们写出来的文字是自己灰暗灵魂的反射,一边恐惧太阳的光芒,一边为了欲望又粗劣地模仿阳光,最后拼拼凑凑出来一个四不像的玩意,打着伟大的名义招摇撞骗。

小人见君子而后厌然,掩其不善,而著其善,人之视己,如见其肺肝然,则何益矣?

突然这么多赞,看来我把卸载了三天的知乎又下回来是对的。。。。

嘿嘿,知乎小透明第一次,就先不卸载了。

之所以又把知乎下回来是因为我没有微博,又不想下载那玩意,百度评论区说电影拍得不好还被人追着骂,B站看了几个视频感觉都说的不过瘾,气不过只好灰头土脸的把刚刚打入冷宫的知妃又请回来了。。。

编辑于 2023-11-20 12:05・IP 属地湖南查看全文>>

爱读书的巴别塔 - 338 个点赞 👍被审核的答案

这难道不是广电总局背大锅?

平时对无关痛痒的问题浑身g点敏感不断,怎么到了大是大非的问题是看不出个对错了??

编剧导演可以没文化,可能不是党员,这是没有办法的。但是审核部门不是平时声音挺大的嘛??怎么到这时候连个屁都放不出来了??

建议严查~

发布于 2023-11-20 11:30・IP 属地上海查看全文>>

白开水 - 199 个点赞 👍被审核的答案

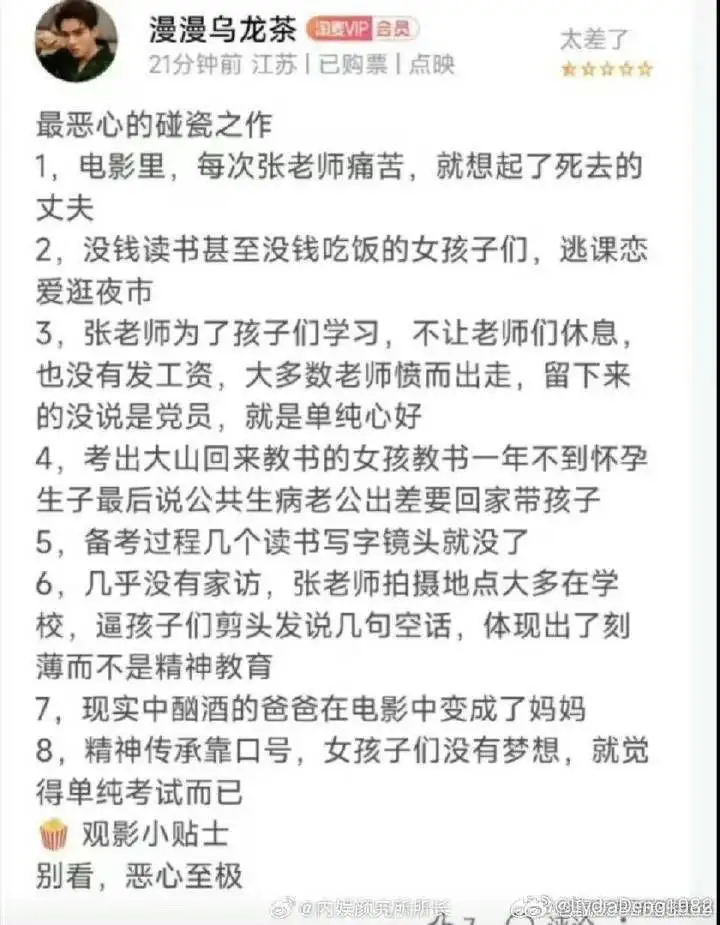

酗酒家暴的父亲改成母亲,被迫辍学务工养家的学生改成只知道恋爱玩乐,以党作为信念熬过黑暗时光的校长要靠反复出现的亡夫才能支持过日,太可笑了。看这个电影不如把钱直接捐给张校长,也比歪曲事实好

发布于 2023-11-18 13:52・IP 属地江苏查看全文>>

五福 - 62 个点赞 👍被审核的答案

确实毫不意外。

我国现在的文艺工作者小布尔乔亚化已经是固化,他们不但鄙视自己国家的文化,甚至对建立这个国家的根本都感到恐惧,甚至很多不但肉身沦为了资本的奴隶,连精神都资本化甚至西方化,他们恐惧社会主义比资本主义国家政客还严重。

他们脱离群众严重,丝毫没有走进群众接触群众的决心与觉悟,却对薅群众羊毛和骗取群众善意有着比腾讯游戏还要高涨的热情。

现在还纠结什么男导演导女性题材,完全就是转移重点!

红色娘子军是谢晋导演拍的,男导演。

姐姐妹妹站起来是陈西禾导演拍的,男导演。

新女性是蔡楚生导演拍的,男导演。

问题根本不是导演的性别,而且导演的思想,甚至整个主创团队的思想。

他们吃相之难看,甚至吃血馒头都等不及对方牺牲。

如果说原本酗酒的父亲换成母亲,是无心之举。

那么和张校长吵架的同事是女的,甚至女学生明明是逃学去打工给家里挣钱,被说成是去网吧玩。

郑导演和杨导演,一次两次就算了,接二连三的把原型人物事件要不进行性别转换,要不进行污名化处理……

这就好比,警察扫黄三次三次都遇到你,你说你只是偶然不知情发生关系,你是当别人傻还是脑子宕机想不出任何合理的解释。

影片类似这种太多的诡异修改就很难不让人怀疑这俩导演到底为啥拍这个人物传记片,真的是为了表现张校长,还是为了踩着张校长的名声输出自己私货还顺便捞一笔钱?

尤其是张校长已经在不止一次采访和演讲中说过,能让她有动力继续下去的是党和人民。

而影片中,党不见了。

人民是邪恶的反派,不是阻拦张校长继续伟大事业,就是自暴自弃还拒绝救赎。

只有张校长丈夫的鬼魂才是张校长前进的动力。

……

主创团队,您觉得这合理吗?这种靠着鬼魂前进的人是正常人吗?

我上一次看到这种主角靠着鬼魂做自己精神支持的电影是希区柯克拍的,那部电影的名字叫《精神病人》!

这种不合情不合理的剧情,主创团队自我感动得不要不要的,只能说主创团队你们的精神也很有问题啊!

你拍一个人的人物传记,不表达这个人物的主要思想,而是要这个人物来表达你的中心思想!

也不是不行。

那现在大家看到你的思想了……

那怕是在张校长的光环下,大家也觉得你们的思想一文不值,而且应该赔钱给国家,浪费了国家九年义务教育的花销。

编辑于 2023-11-19 22:50・IP 属地广东查看全文>>

李小喵 - 10 个点赞 👍被审核的答案

声明:不是洗白,全文分两部分。

这件事太典型了。

主创的脑回路十有八九是这样的:

我们要拍张桂梅,但是不能被现在的互联网女权洗了脑,不能搞男女对立,也不能局限于单一性别视角,所以要用人性超越性别。

“人性的善恶是超越性别的。”

而“张桂梅的伟大也不是局限于性别的。”

她是一个超越性别和领域的“榜样”,而不是具有限定词的“校长榜样”或者“女榜样”。

还有就是“男性中也有关怀女性、支持女性的存在。”以及“关怀女性境遇是全人类的使命,而非是单一女性性别的责任。”

再就是“男性和女性是互相依存的,而非是彼此对立的。”

应该还有一个“女性问题不仅仅是年龄较小的女学生问题。除此之外的中青年女性问题、老年女性问题同样需要重视。”

上面几点应该是主创创作过程中的几大性别伦理前提。

所以电影里不能只有“好女人”,也要有“好男人”,更还要有“坏女人”。

当然也要有“坏男人”。

而张桂梅已经是全片女性的戏份和道德天花板了,那她女校精神的来源就最好不再是一个女性,否则就太侧重于女性单一性别了。

那就设定成是她的亡夫。

这就是“人性的善恶是超越性别的。”有“好女人”张桂梅,也有“好男人”张桂梅的亡夫。

而且“男性中也有关怀女性、支持女性的存在。”、“关怀女性境遇是全人类的使命,而非是单一女性性别的责任。”亡夫就是那个关怀女性境遇、支持女性受教育的“好男人”

还有,“男性和女性是互相依存的,而非是彼此对立的。”亡夫的存在证明张桂梅也有着挚爱的、志同道合的、同样品行高尚的男性伴侣。

然后,既然张桂梅本身已经是全片女性道德的天花板了,就要设计一些相对负面的女性角色,比如酗酒家暴的母亲、辍学太妹和娇气女教师。

这几位负面女性形象算是张桂梅的阴暗对位,对比出张桂梅独特的、超越性别的优秀品质。

这就是“人性的善恶是超越性别的,”

以及“张桂梅的伟大也不是局限于性别的。”张桂梅的优秀品质是部分女性并不具备的,甚至是恰恰相反的。

这些阴暗对位和消极形象更证明了张桂梅的难得。

而张桂梅校长感化负面女性,并拯救三代女性,显示了电影对于女性问题的全面覆盖:“女性问题不仅仅是年龄较小的女学生问题。除此之外的中青年女性问题、老年女性问题同样需要重视。”

这一情节设计更加证明了张桂梅的崇高人格在女性群体中超越年龄、辈分、身份的感召力:即使这位母亲不是她的学生、受限于现实也做不到在她的中学读书改变命运,但也可以受到张桂梅的感召,完成从“恶”到“善”的转变。

也就是说张桂梅精神是超越单独的教育领域的,她受人尊重的原因不局限于她的校长身份。

至于不用党员精神作为她女校精神的来源应该是避免这部片子太过主旋律,一般的刻板印象里,太过强调主旋律会让观众有被说教感,所以一般都是赋予主角更贴近普通人的人性动机。加上党性对人性的感召是一个严肃又重大的创作领域,所以主创选择性回避了。

如果要赋予这个创作选择一个主旋律的动机的话,那大概是“润物细无声”,不直接提概念化的“党”和“主旋律”,而是通过张桂梅高尚可爱的人物形象以具体的情感和普遍的人性去感召观众,让观众潜移默化的接受主流价值观。

按照传统思维,这也是影视独特的宣传价值。

创作逻辑说的通,甚至还很传统,不至于完全不可理喻,

但是性别议题属于偏向后现代的文化研究领域,某种程度上,“用概括化的人性去覆盖具体性别”、“用特殊的性别个体去消解结构化的性别困境”这一行为本身就是在和稀泥,或者说是“收编”,“把被压迫群体的反抗行为转化为符合主流群体权力叙事的行为”本身就是用柔性手法钝化和消解被压迫群体的反抗行为。

所以这部电影被严厉批评也说的通。

ps:打了一堆又自己删了。

简单说,张桂梅校长身兼教育(阶级再生产)和性别两大核心社会议题,是重大题材,虽然有原型,而且单看故事本身并不复杂,但无创作水平和理论水平的实际要求都非常高,普通创作路数是禁不起用文化研究那一套去审视的,所以引爆舆论场也是某种必然。

这跟樊诗锦那一部电影还不一样,虽然看上去有点像。

编辑于 2023-11-20 00:30・IP 属地辽宁查看全文>>

嗷呜 - 0 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

黑白元子 - 0 个点赞 👍被审核的答案

之前各位应该没参与并嘲讽过“感谢父母”还是先“感谢国家”话题吧?

现代网友见不得“反动右派”对塔的污蔑和忽略,又见不得他们虚伪的只唱赞歌,各位想必比他们更有骨气且更有话语权。

发布于 2023-11-19 19:38・IP 属地河北查看全文>>

万物有灵 - 0 个点赞 👍被审核的答案

大半夜能被气死,广电天天封这封那,这部不封么?大山里的女孩子不上学是因为逛街逃课上网???这些辣鸡创作者不仅仅是蠢是TM的恶毒,张女士伟大的信仰来源于亡夫。。。这个世界没有爱情是转不动了么?

发布于 2023-11-20 02:31・IP 属地四川查看全文>>

阿故 - 1 个点赞 👍

光是看到类似对党的忠诚与自己的信仰被改成对亡夫的思念之类的评论这部影片就不值得原谅。因为团队的人以及世上诸多的人贪图名利、道德低下,所以不愿意承认世上就是有如此淡泊名利、意志坚定的如高山一样的纯粹的女性。

随着年岁渐长,我渐渐发觉父权这座大山表面无形却牢牢压制了几千年来许多优秀的女性。如潜入臭名昭著的精神病院进行调查,成为世界第一位暗访记者的人是女性,她叫娜丽·布莱。如和约翰·拉贝一起在南京大屠杀中保护了上万妇孺的明妮·魏特琳,在电影《金陵十三钗》却连一个化名都没有。世界上第一个驾驶员是女性,她叫贝尔塔·林格尔。23位两弹一星的名单上,没有她们的名字,但没有她们就没有中国的核武器,她们是核物理学家:王承书、何泽慧。

我之所以写这些,不是为了搞性别对立与性别歧视。只是想提醒我们的女性同胞们:我们不是附庸的菟丝花,我们可以是烧不尽的野草,可以是带刺的玫瑰,可以是挺拔的高山。

最后,愿所有女性都能站在自己想达到的高度,去看属于自己的风景。

查看全文>>

青山明月不曾空 - 1 个点赞 👍

为什么这个电影差评那么多,一句话脱离群众!!!!从拍摄的内容看,导演和相关演员应该根本没有在贫穷山区生活过的经历。

另外到底拍这个电影是为了宣扬和歌颂张桂梅呢?还是想借张桂梅创造点噱头制造点流量谋利呢?主创团队敢不敢宣布电影公映期间所有票房全部捐献给张桂梅的学校?

查看全文>>

兴亡在转瞬间 - 1 个点赞 👍

体现了学院派文艺工作者的几大典型弊病

问题一:理解不了信仰,张校长需要一个男人的存在才能如此高尚

首先来看,两个女编剧,没什么性别争议

都是XX赛评委或者获奖人,甚至某地作协副主席,有些官方背景在,估计因此拍的主旋律电影

yy作品有:改编自漫画的轻喜剧《滚蛋吧,肿瘤君》,言情剧《十年一品温如言》

cql作品:以言情为主,走风花雪月忧伤风,盲猜因获得XX奖和评委yy相识(没有确切根据

以两人先前作品类推,尽是情情爱爱,

能理解大格局、大情怀、大担当吗?

恐怕不能。

剧情硬伤,笔力不逮,境界不够罢了。

想写人物升华,只会写爱情力量,想写主角高尚,只会写恶毒女二,

喜剧言情剧没人在意你糊弄,全国闻名的道德模范、楷模事迹,就这么写,谁看得下去?

说白了水平烂,别怪观众骂。

yy态度那么牛,是真把自己当大佬了。

拜托,有职位不等于有水平,真把自己当牛人了?

问题是,谁找你们来当编剧的?

是不知道你们靠言情轻喜剧起家?还是希望你们挑战自我,创新写法?

就怕有人想到拍女性主角,就要找言情剧编剧来写剧本。

问题二:演员的演绎

不知

查看全文>>

E.Duras - 0 个点赞 👍

我还没看这部电影,但是张桂梅对我的影响,我觉得有必要去看,不管烂与不烂,我觉得都是一种在展现张桂梅同志精神魅力的传播

查看全文>>

菩提本无树 - 0 个点赞 👍

《我本是高山》,一部意在显微镜下探索真实、却在望远镜中迷失方向的影片。编剧似乎是以一颗细小的心,去描绘一幅广阔的画卷,未能捕捉到张桂梅校长那宏大的情怀与格局。影片中,山路的泥泞与摩托的光鲜,形成了一种讽刺的对比,映射出剧本之粗糙、制作之粗心。

张校长,她是挽救三代人的大医,不仅仅是女性,但影片却似乎只看到了其中一角,如同拣选珍珠中忽略了其余的海洋。然而,不可否认的是,在这部电影中,有闪光之处:张校长对孩子的关心,山里女孩上学的艰辛,以及山英与山月的人物刻画,都如同黑夜中的星辰,虽不足以照亮整个夜空,却也足以让人驻足观望。

最后,如同人群中的善与恶,影片中也有其值得赞扬与需要批评之处。好的电影,非一日之功,而是需要匠心独运、用心雕琢。

查看全文>>

三联影咖 - 0 个点赞 👍

一个女孩受了教育改变三代人太有远见了。在教育中,一个妈妈起到的作用至关重要。那些对女性轻视的人,当孩子有问题,他们又会第一个跳出来指出当妈的没教好。张校长不是在改变二千个女孩子的命运,她所做的意义深远。致敬张校长

查看全文>>

松子的美食日记 - 0 个点赞 👍

以张桂梅老师为原型拍摄的《我本是高山》这部电影,我是充满了很大的期待的,但这两天看针对这部电影的评论却有很大异议和贬评,到底是出问题在哪个环节上??

看了几位影评人和网友们的评论,大概理解为:支撑张桂梅老师办学且一直坚持的信仰应该是D和国家,还有对人民的热爱。但是在这部电影中,编剧却把她改编成了为了丈夫,为了个人的爱情的一个单纯恋爱女。或许编剧的本质出发点是有些个人意识的,知道单纯走主旋律路线不一定能收获很大结果,所以隐藏一些,表现一些,或许会有双重结果。

张校长需不需要爱情,当然她也有自己的爱情观。但是在她人生信仰里,和现实中的采访中,她强调更多是对d和国家,还有对人民的热爱,这也是她一直坚持的动力。那么在这部宏大叙事、集体主义取向的素材里,为什么要剑走偏锋、避重就轻不去叙述主要的内容?

还有一个细节,我不知道跟电影审核有没有关系?现实多个采访和出镜中发现张老师是经常戴着徽章的,电影的主角中却没有这个细节。

综述,借用一个电影人的评论:张老师的事迹里,当然也有批判的部分,那批判的对象

查看全文>>

酱酱扒圈 - 3990 个点赞 👍

你拍人家真人传记,用人家真实名字,蹭人家原型热度,找人家本人背书

结果人生信仰被弱化,精神内核被消解,女性困境被歪曲,党的形象被矮化,同事伙伴被抹黑,早逝的爱人受牵连

最后还要说一句我们拍电影你们凭什么拿现实价值观来批判我?

合着好处都是你们的,端起碗吃饭放下碗骂娘是吧

怎么着张老师是伟大的共产主义战士戳你心窝子了?

党在你们眼里烫嘴还是怎么着要这样避讳?

发布于 2023-11-20 14:48・IP 属地江苏查看全文>>

沈万三 - 3860 个点赞 👍

查看全文>>

大脸猫 - 3526 个点赞 👍

查看全文>>

卷卷卷的耳朵 - 2966 个点赞 👍

查看全文>>

Kewing2010 - 2265 个点赞 👍

跟你讲党性 你说境外势力

问你农村妇女家暴酗酒 你说断章取义

观众看完电影发个影评 你说带节奏、煽动、不松口

让你允许别人说话 你转头精选评论

你口口声声你就是高山你就是公主

你张口闭口就是辛勤的电影人 复苏的中国电影

是谁颐指气使居高临下?

是谁失态?

发布于 2023-11-19 21:26・IP 属地陕西查看全文>>

数字生命 - 1806 个点赞 👍

文艺圈,呵呵,彻底烂了……

他们不相信信仰。

他们不相信女人有大格局。

他们认为女人唯一的动力就是爱情。

啊呸!

至于为什么不能是酗酒家暴的母亲,因为农村妇女甚至没钱买酒。

我给那些高高在上的仙人们讲个真事。有年除夕,村里年近八十的大奶奶坐在路口哭泣,过年了她想吃茨菇,一元一斤,家里没人给她买,她连一元钱都没有。是的,她育有三子一女,孙子都挣钱了,她这辈子农活家务活都干,养猪又养鸡,但所有的收入都由男性收取(她自己养的猪卖的钱一分不能沾),她一元钱都没有!

编辑于 2023-11-21 09:22・IP 属地江苏查看全文>>

鱼鱼 - 1662 个点赞 👍

我大学的时候去山里支教过。

我们的学校在山里,进山要搭一小时面包车,再转二十分钟巴士。

整个学校只有一个水龙头,厕所是旱厕,左男右女。

学校没有宿舍,我们晚上把课桌一拼,睡在课桌上。

最近的小镇距离我们要走四十分钟,镇上的饭馆只卖盖面,没有米饭。整个镇上只有一家宾馆,宾馆里只有两个标间。我们一周去宾馆洗一次澡。

这样的支教条件下,我看到的是:

学生们家里住在山顶,山顶到山腰没有路、没有路灯。九点上课,他们凌晨五点要打手电筒从山顶出发,一路从土坡上爬下来。早上七八点,一群学生就在校门外守着了。

每天早上我们在水龙头前刷牙煮饭的时候,已经有很多学生聚集在校门外。我们的早餐是白米粥,他们的早餐是小卖部五毛一包的辣条。

我们有家访环节,我在家访时见到了各种各样的土屋、瓦屋、红砖屋。它们坐落在菜田的边缘。

家长们热情地切西瓜蒸馍招待我们,那是他们最好的东西,我们去了多少人家,就吃了多少片西瓜。

我们没在镇上碰见过学生,镇上的学生会去更远的、山脚下的学校上学。住在山顶的农民的孩子要下山太远了。

有一次一个学生发烧,一个志愿者男生送他回家,他背他上山,爬土路花了两个小时。

他跟我说,那个孩子趴在他背上说对不起,他给老师添麻烦了。那个男生一边背着他往山上爬,一边哭。

《我本是高山》的创作团队,对真正的山里人、农村人没有哪怕一点点清晰的认知。他们高高在上地打量自己的创作素材,不肯弯下腰来多看他们一眼。

我教的是小学,但家访的时候家长们会问我九年义务教育之后的事。他们会和我们讨论,镇上只有初中,高中要攒钱进城读,城里能不能找到工作。

有些学生你见不到他们的爸爸妈妈,他们的爸爸妈妈从天亮到天黑都泡在农田里,学生回家自己做饭、自己干家务、自己写作业、自己睡觉。

有没有读不了书的女孩呢?

有,连男孩都读不起高中,何况女孩。

六年级有一个女孩,她爸爸扔下他们家跑了,去城里组建了新的家庭。因为他和她妈没领结婚证,所以不算重婚。

他失踪了两三年,直到村里人进城碰巧在城里碰到他,才发现他和别人在城里生了一个儿子。

她妈妈受不了这个刺激,也抛下女孩跑了。女孩和她爷爷生活在一起。她爷爷是抗美援朝的老兵,腰里有没取出来的弹片,瘫痪在床。

她和她爷爷靠村里给老兵的补贴生活。五毛钱的北京方便面,用热水泡开,她和她爷爷每天就吃这个。家里没有锅,连挂面都煮不成。

我们去她家家访的时候,发现她家是危房。

砖搭的墙,大瓦片做的顶,只有两间屋。我第一次知道只有半面墙的屋子也能住人。两间屋只有一个电灯泡,天黑了什么都看不到。

和我们一起支教的人里有三星工作的志愿者,他是陕西作协的成员。那个大哥发动了作协里的朋友,大家合伙给那女孩申请了一个慈善基金,每个月能拿到五百块钱。

我们走的时候把剩下的锅碗瓢盆全留给了女孩和爷爷,北京方便面至少能换成青菜面了。

春节我们有志愿者回去看学生们,特意关注了女孩的情况。老兵爷爷走了,只剩女孩一个人。爸爸没回来,妈妈也没回来。支持她生活的是村里的干部和作协的哥哥姐姐。

三星的哥哥给了她一部手机,帮她联系上她爸爸。她爸爸给她打过一个电话,说年后回来接她。

等到女孩在镇上上初中,她爸爸还是没影儿,作协给她的资助从每月五百涨到每月两千,他们说如果她爸爸还是不管,他们应该会资助女孩上高中、考大学。

《我本是高山》的创作团队,有现成的例子摆在面前,照抄不会,编也不会。他们对底层村民的坏和底层村民的好没有一点数。

凭他们臆想中的理由,逛街和吃烧烤,村里女孩就可以不上学。

别说村里的学生,我们整个支教团队在山里都没吃上过一口烧烤、逛过一次街。山里能开烧烤摊能逛街,山里人一定过得很幸福吧?

编辑于 2023-11-20 10:13・IP 属地湖北查看全文>>

雪中梅 - 1349 个点赞 👍

跟《攀登者》如出一辙的想法,甚至更糟

他们不相信有人凭借信仰就能够登上高山,所以用大段篇幅去描绘雪山上情人的对白;他们也不相信有人能够凭借信仰带领一众人走出大山,所以要去详细刻画一个已故恋人作为精神寄托

09年的《袁隆平》,能有“作为一个学农业的人,我觉得我有权利也有义务让这个地球上有限的土地,收获更多的粮食,让人类远离饥饿!”的振聋发聩;12年的《钱学森》,尚能说出“在我的祖国,我做什么都行,如果我想,我可以去种苹果”;99年的《横空出世》,一句“干什么?干革命!”掷地有声。转眼不过十余载,现在的编剧,鼓吹兄弟情谊,却对同志讳莫如深;捧高小家之爱,却无论如何不肯相信集体的聚力

更过分的是,他们用高高在上的姿态审判着这些被群山围困住的孩子,他们宁愿相信大山里的孩子是因为贪玩而主动放弃学习,也不愿给她们身上尚未完全搬走的巨石多一点点的关注。匮乏的物资、艰难的路途、守旧的家庭、繁重的家务、偏袒的父母,这些问题在叙事中被淡化,而目光狭隘、野性难驯、安于现状这些性格上的负面标签和“贫困”二字形成了更深层的绑定,这种态度何尝不是一种自负。这个夏天,一部《八角笼中》将一个争议颇多的人物原型恩波的故事带到了大众的视野,也让观众瞥见了大凉山里的寻常一角。从那里带出来的孩子,愿意为了顿顿饱饭和几十人的大通铺去进行生死搏斗,在政府的力量还没有关照到这里的时候,他们就已经死死抓住了偶然间伸过来的一双手,哪怕对方也带着利益的目的。王宝强作为农民出身,尽管已经享受了多年优渥的生活,他尚且明白底层人民的求生之举,但很多影视创作者用他们的事迹为自己的履历锦上添花,却全然不愿意去了解他们淹没在群山中的呐喊

《横空出世》中,一群人在戈壁滩上看着《上甘岭》流泪,他们中的很多人就是从抗美援朝的战场上经历过来的,看电影,就是看自己。电影,作为这个时代精神印记、文化传播的一部分,起着至关重要的作用,然而现在的一部分创作者,正在将它引向一个偏离的道路。这一代的革命者,在看属于自己的故事时,是否还能像前辈那般,热泪盈眶呢?

①目前有三个评论显示被删除(均不是本人行为),大家审慎发言

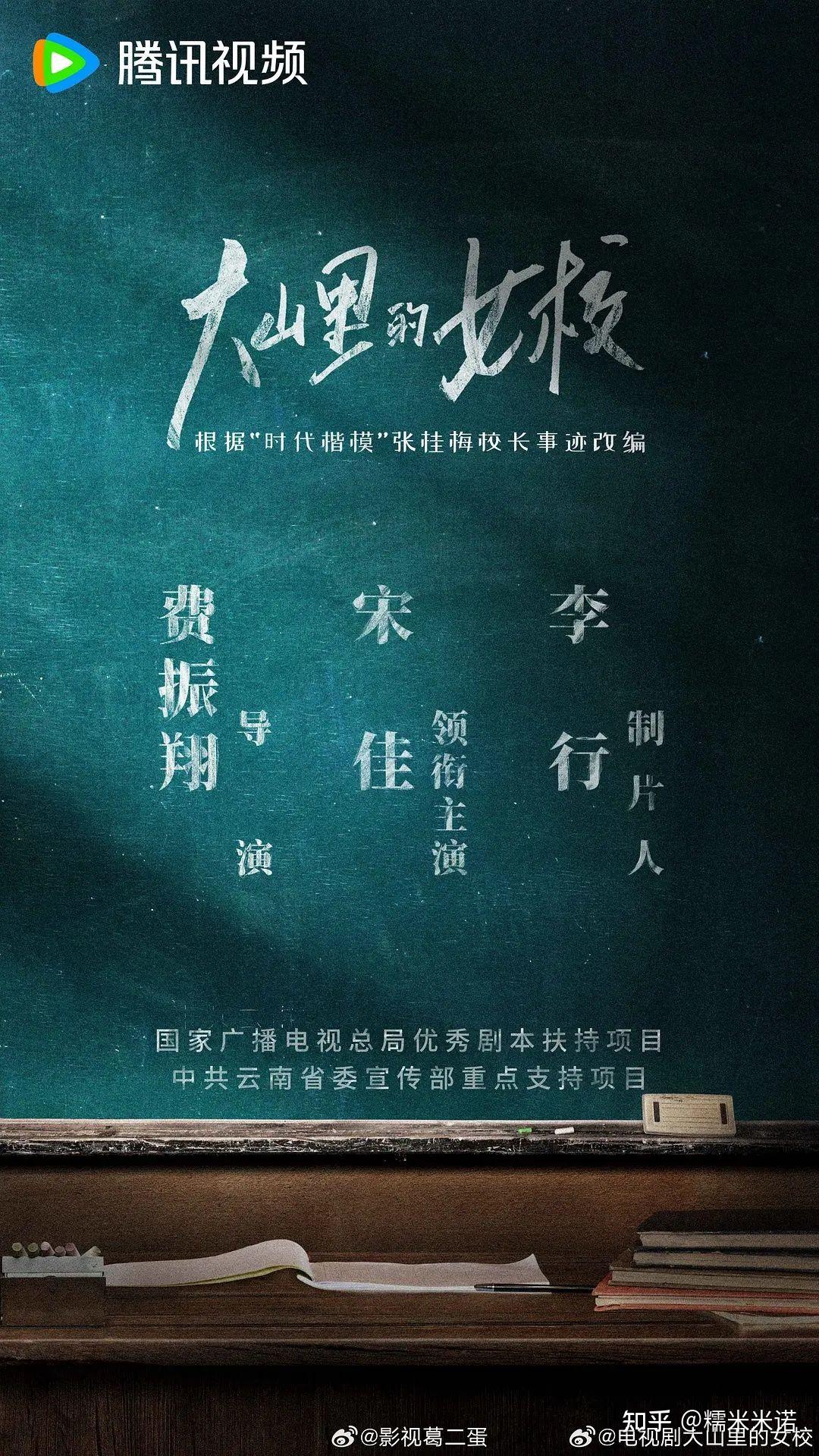

②电视剧《大山里的女校》依旧值得期待

编辑于 2023-11-19 22:03・IP 属地浙江查看全文>>

糯米米诺 - 1162 个点赞 👍

查看全文>>

莫妮卡的日记 - 1161 个点赞 👍

最可怕的地方是:张校长还在,她的各种采访报道也可以在网查到情况下,他们就可以敢歪曲历史,张校长身上对党忠诚,对共产主义信念坚定,矢志不渝践行共产党员的崇高使命在电影中完全看不到。

假如有一天张校不在了,不敢想像他们会怎样疯狂歪曲这一段历史

文艺线、宣传线真应该好好整顿一下。

发布于 2023-11-20 10:35・IP 属地广东查看全文>>

曾皇 - 1065 个点赞 👍

查看全文>>

琥珀川 - 1018 个点赞 👍

很恶心,非常恶心,这么好的题材,现在感觉和马桶镶金没什么区别。原本的小姑娘在纪录片里说了,是父亲酗酒家暴,妈妈一直支持她,给了她爱。现在一整个歪曲事实,把原型酗酒男改成了酗酒女,把支撑张校长的信仰变成了对过世丈夫的爱情,,,编剧现在破大防了,还回嘴说观众是瞎了,张老这样改是给了她尊严,是拯救了三代女性!所有指责分裂分化女性的人,此时真正污名化张老师的坏人。

发布于 2023-11-19 15:56・IP 属地北京查看全文>>

sea2360 - 983 个点赞 👍

导演根本就不信张桂梅女士,根本不信有人如此伟大,愿意为了国家和人民而拼搏奋斗坚持对党的信仰,一直逃避张桂梅女士党员的身份,把她描写成一个失去丈夫,被人推着走的角色

也不屑底层人的痛苦,对于女学生的描写就是早恋逃课逼剪头发,不信有些人出身贫寒依旧努力上进

说实在,整部电影充满了导演自认为高高在上对底层人的幻想,九漏鱼歪屁股的味儿太浓了

编辑于 2023-11-19 11:13・IP 属地广东真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

仔仔 - 959 个点赞 👍

“他们在许多时候,对于小资产阶级出身的知识分子寄予满腔的同情,连同他们的缺点也给以同情甚至鼓吹。对于工农兵群众,则缺乏接近,缺乏了解,缺乏研究,缺乏知心朋友,不善于描写他们;倘若描写,也是衣服是劳动人民,面孔却是小资产阶级知识分子。他们在某些方面也爱工农兵,也爱工农兵出身的干部,但有的时候不爱,有些地方不爱,不爱他们的感情,不爱他们的姿态,不爱他们萌芽状态的文艺(墙报、壁画、民歌、民间故事等)”。他们有时也爱这些东西,那是为着猎奇,为着装饰自己的作品,甚至是为着追求其中落后的东西而爱的。有时就公开地鄙弃它们,而偏爱小资产阶级知识分子的乃至资产阶级的东西。“”

出自《在延安文艺座谈会上的讲话》,真是常看常新啊。

发布于 2023-11-20 10:53・IP 属地北京查看全文>>

李玄英 - 834 个点赞 👍

查看全文>>

流西骨