说安史之乱河北人不支持安禄山的怎么看待安史旗下汉人士兵将帅居多?

安禄山、史思明在叛乱过程中和称帝时所重用的主要是汉人。跟随安禄山造反的两大军事谋士高尚和严庄都是汉人,心腹高邈和何千年都是汉人,文官有张通儒、李廷坚、平洌、李史...

- 267 个点赞 👍

你要非得说安史之乱是中央与河北地区矛盾爆发的结果,尽管这里面很多东西根本站不住脚,但是也还有那么一两成的合理性。可就算这事100%是真的,那也只是河北士族和所谓“寒门”在“阶级固化”的情况下不得不用武力的方式来为自己争取利益,跟所谓的“河北人民”有什么关系?

如果说一个地方的军人反叛中央,其中有大量的本地人,就可以作为当地“人民”与中央矛盾激化的结果,那么在中晚唐遍地是藩镇的局势之下,是不是说明唐朝各地“人民”都不服中央?

再往后说,民国时期,张作霖麾下的将士大多数都是东北人,那是不是说明“东北人民”就不服中央?

虽然中国一直有“得民心者得天下”的说法,但这句话是不能倒过来说的。因为在前现代的生产力条件下,并不存在民族国家时代的“人民”概念。无论是在中国还是在其他地区,前现代文明中,几乎没有什么国家会承认君主的权力来自人民授予,反而会认为是自己的权力来自神、上天,或者是自己的拼杀。因此,这种权力也可以一代代世袭,直至这个政权被推翻。

在这种生产力条件和政治体系下,国家层面上的“人民”的整体反叛,往往来源于其生存底线被彻底剥夺,而不是什么“阶级固化”。当然,各种利益集团为了维护或者争取自己的利益,都会发动战争。在发动战争之前,这些人则会招兵买马,有些人甚至还会聚拢数万乃至数十万人马,但这能代表什么呢?

比如说西晋八王之乱,各王麾下的士兵,少则数万,多则数十万,而八王的封地则有汝南、成都、长沙等,难道说因为这些王麾下有数十万兵,就说成都、长沙“人民”支持司马乂、司马颖反抗中央?

今天的社会物质已经非常丰裕,而且因为现代社会权利观念的深入人心,所以很多人觉得参军就是为了个人权利、群体利益。但在真实的历史上,绝大多数时候,都是“竖起招兵旗,自有吃粮人”——前现代历史就是一部匮乏史,当兵好歹还能有口饭吃。

如果说历史不好理解,那就想一想小说。比如《三国演义》里,天下大乱的起因是黄巾起义——按照阶级斗争史观,黄巾起义是农民阶级反抗压迫。那么,刘备等人招兵买马的时候,他手下的那些士兵难道都是贵族?不也还是农民吗?

如果说,黄巾起义里的那些农民是农民,刘备手下的那些农民也是农民,那这些农民的区别在哪里?还是说刘备手下的农民没有受过朝廷的欺压和剥削?

同样的,进入大一统时代后,每到王朝末年,镇压起义农民军队的是朝廷军队,而朝廷军队里的主体,也依然还是农民。

古代社会的所谓的“得民心者得天下”,这里的“得民心”其实很简答,就是保障秩序、丰衣足食就可以了。在中国史书里,一支好的部队入城后干的第一件事,就是安抚百姓。后来,朝廷还设置有安抚使、宣慰使之类的官职,到了明清时期,一省的最高行政长官干脆就叫“巡抚”。啥叫巡抚?“巡行天下,安抚军民”。说白了,让老百姓听话、别折腾、好好干活,就行了。至于政治权利之类的东西,别特么给我扯淡。

但就是这么一个简单的目标,在中国和世界历史上的绝大多数时候都是无法实现的。所以,在古代,只要能做到无战乱、无饥馑,那就可以称为盛世了。

如果非要拿“人民”的选择说事,那么判断一场战争是否是“人民”的意愿的标准很简单——在中国当代历史叙事中,在阶级斗争史观下,如果认为一场战争能够代表“人民”的利益诉求,那么这场战争就会被称为“起义”。

所以,虽然是农民打农民,但是黄巾军发起的叫“黄巾起义”,而刘备招募的那些士兵就不是。

而无论是在历史上还是在当代,“安史之乱”的名字一直没变过。实际上,在中国历史叙事中,“起义”的标准已经定的很低了,很多时候一些只能被称为“民乱”的战争,因为发起者和参与者都是农民或者流民,也被叫做了“起义”。在这种情况下,安史之乱依然被冠以“乱”字,足以说明对其的态度。

顺便说一句,中国历史的研究素来讲究微言大义,体现在对战争的命名上,“XX之役”、“XX之战”、“XX之乱”、“XX起义”、“XX之征”等都有着不同的含义。其中“XX之乱”基本上是评价倒数的那一档,它表示在这场战争中,发起战争的一方没有在制度建设、安抚百姓等方面有任何建树,纯粹就是为了个人或者某个利益团体的目的“乱”了国家和社会——类似的有“八王之乱”、“三藩之乱”等等。

在起兵反叛的过程中,安史叛军对河北地区的劫掠是非常大的,这个下面已经有不少答主贴出了史料,我就不唠叨了。如果安史叛军真的是代表“河北人民”的利益,那就真是可笑了。

退一步来讲,安史之乱的时候,安禄山自己都说了起兵的理由,就是清除皇帝身边的奸佞小人。也就是说,至少在公开的表态上,安禄山在最开始是完全支持唐玄宗的,只是他认为唐玄宗被奸臣蒙蔽,需要自己出手清理。当然,后来安禄山自己称帝了,这个谎言也就不攻自破了。但从最开始的清君侧到后来的称帝,整个过程中,安禄山给了“河北人民”任何优待吗?

哪怕他能下个免三年河北赋税的诏旨,我都可以算他对得起河北人民。

今天,很多非洲国家依然频频政变,有些过国家甚至能一年政变两三次。每一个新上台的政党或者军政府 ,都在说前一任政府不能代表人民利益,但一个国家年年政变,这“人民的利益”也变得太快了点吧?

当然,我在一开头也说了,如果非要说安史之乱是河北与中央的冲突,那也是河北的“利益集团”与中央“利益集团”的冲突——在现代民族国家和民主政体没有建立的情况下 ,作为国家基础的农民是谈不上政治权利的,而大多数时候,各种战争都是不同的利益集团所发起的,老百姓也苦于天下动乱、民不聊生。同样的,在绝大多数情况下,也都是“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,在这个过程中,老百姓的生活境遇并不会有太大的改变。在战争中得利的,往往是地主豪强、军功集团等等。他们是战争的发起者,也是战争的最主要受益者。

简单点说,李四是食邑万户的公爵,张三起兵清君侧,王五奉张三之命进攻李四,斩杀了李四。事成后,王五因功封为公爵,直接继承了李四的万户食邑——这在古代是极为常见的——那对于那“万户”来说,谁当公爵,对他们而言有什么区别?

现在互联网上的所谓“河北人民支持安禄山”的说法,细究起来,无外乎是揪着安史之乱史料的一鳞半爪穿凿附会,用所谓的“阶级固化”影射当下而已,但是这种影射恰恰暴露了某些人完全无视古代与当下在政治、文化、思想观念等层面的巨大差距,纯粹是为了黑而黑。如果说,这种观点能止于“河北世家大族与中央有矛盾”,那么至少还有一两成的合理性,但是为了影射而完全不顾历史,将“河北世家大族”或者“河北寒门”等团体扩大到“河北人民”,就完全没有任何价值——甚至把那一两成的合理性也给擦掉了。

最后,一句话总结,除非你能把“安史之乱”说成是“安史起义”,否则所谓“河北人民支持安禄山”,那就纯属扯淡。

发布于 2023-08-10 10:27・IP 属地北京查看全文>>

Zpuzzle - 257 个点赞 👍

这种问题就是被多年来我国大陆盛行的唯心主义史学观,影射史学观所诱导的错误观念导致提出的。

大陆映射史学观念的基石是,一切历史重大变动和长期问题诞生,主要是阶级矛盾,阶级结构矛盾,以及人民力量或者说倾向所致。

一点都不唯物主义。

比如安史之乱,因为它延宕多年,就认定其必然离不开河北地区广大各族人民群众的支持。

也是基于这种影射史学派的逻辑,近年来网络上大肆出动的各种打着“团结”“阶级史观”的清吹也纷纷把杀人狂魔,暴君努尔哈赤,皇太极美化为某种民族平等阶级斗士。

安史麾下有一部分汉族将官和士兵,与河北人民群众大力支持安史之乱是两个概念的事情。

一个军事集团取得诸多成就取决于很多因素,而所谓的“民心”只是效率的助推器之一,润滑剂之一,它甚至不一定是必要条件。更不用说充要条件了。

安禄山集团是可以通过暴行,屠杀,来控制大批河北人民,甚至直接让他们化为白骨的。活下来的人也会被迫跟他们合作,联姻,结盟。

而朝廷实际上也后来也很难去甄别哪个是和安禄山集团一开始诚心合作,哪些是被屠杀所裹挟的。

何况由于大唐中央在潼关之战的史诗级失误,后续导致的一连串错误战略措施,不仅使得速胜安史集团化为泡影,而且导致了帝国边防雇佣军和外族雇佣兵长期在关内做战之后引发的一系列复杂问题。

不可避免的发生对安史集团控制区域的过度杀掠,由此也导致一部分原本不是安史集团铁杆的城镇被迫和安史集团部分成员抱团取暖对抗朝廷。

朝廷和藩镇之间,与藩镇下辖人民之间关系的变化是极为复杂的。

在安史之乱初平定之后的很长一段时间里,和大唐中央关系最为恶劣的都不是河朔三镇,而是淄青,淮西两镇。

而淄青淮西两镇的很多成员,早期甚至是坚决反安史集团,渡海回归朝廷的。

最后却变成最为敌视大唐中央的两镇。

这里面的门道,并不是影射史学派随便可以用阶级史观和人民史观去解释的。

仅仅因为安禄山集团动乱持续多年,就武断的追随影射史学派搞什么人民阶级史观解释是非常盲从的。

安史集团能够坚持很长时间,必须首先从军事, 财政,唐中期军队性质转变等多个角度去分析。

甚至首先分析马政,都比盲目追随人民阶级史观要靠谱。

因为之前和人辩论唐代之后中国是否还盛行重骑兵的问题,去翻过几篇安史之乱后的大唐马政的论文。

刚好可以略微说说这个问题。

大唐帝国在开元天宝时期的马政其实是一个一直走下坡路的过程中,安史之乱爆发后,帝国马政更是几乎全线崩溃。

后来不得不发动福州,江西,安徽等地区来搞养马的情况。

而且这一时期,其实唐帝国内部也并不存在很强大的庄园经济体,更多是以小农富农,中小地主为主体的经济。

抗风险能力很一般,更遑论大规模养马了。

即便唐代的气候条件远胜于元明时代,以中小地主和小农富农去大搞马政其实效果也很一般。

而西北部地区的贸易路线无法得到保障之后,艰难转运物资,比如唐绢到朔方镇贸易回纥战马的难度也极高。

再加上朝廷控制的中原地区粮食产量骤减,其余粮食要从两淮逆流而上运输,豆料收集不易,在战马问题上更是捉襟见肘。

与之相反的是安史集团在前期掠夺的大量物资财富,尤其是靠屠杀和掠夺积累的财富,物资,绢布,器皿,可以在原唐朝营州地区面向东北亚贸易到很多马匹。

而且华东沿海地区和河北到营州和辽东,野生豆科植物的富集程度完全超过陕西,四川。

在华东战场上很长时间里,大唐中央指挥的平叛部队在骑兵数量上可能长期面对安史叛军是处于数量下风的,而且可能下风程度不小。

在这个问题上,你套用阶级史观那种“得民心者就XX”合适吗?

恰好相反,安史集团经常性大屠杀和劫掠不仅不会对他们的马队形成很多负面影响,反而是有益于其保持马队规模的。

大量杀人之后获得更多口粮和富余耕地供应战马口粮与牧马,掠夺财物去河北边外交易战马。

而骑兵数量的缺乏也导致大唐中央不得不引入一些回纥雇佣兵。引发更多的战场纪律问题和军民冲突问题。

除此之外,安史集团的骑兵数量多还有一些好处,比如孤立在安史集团控制区的一些城镇,即使想反抗安史集团,倒向朝廷,也要面对一个现实问题就是集结难度,物资转运难度。导致反抗者在安史集团骑兵集团的索敌,骚扰,补给线控制压力下,无法形成合力。

所以安史叛军并不需要和大多数河北平民有多么良好的关系和共同目标。

唯心主义影射史学把一切问题都归咎于“民心”之类的问题,而捧他们臭脚的键史圈唯心主义派则更喜欢强调什么尚武啦,重文轻武啦,什么收缩,内敛之类的完全不用介入技术细节的问题。

实际上很多时候人的想法和计划,是完全无法突破现实技术条件桎梏的。

就像满洲八旗得天下是不需要得到多少汉人支持的一样,安史集团其实也不需要多少河北普通人的支持。

发布于 2023-07-25 17:36・IP 属地广西查看全文>>

永乐大帝明成祖 - 208 个点赞 👍

又一次看到团建问题,那么笔者继续反驳这类由 等人散播的谬论。

安史之乱是否是”河北士族支持安禄山叛乱“?

今年以来广泛流传的一种说法认为,”河北士族受到关陇集团压迫,因此借助安禄山的力量来反抗唐朝“,这种说法是完全的荒谬论调。

首先,在李治和武则天时期关陇集团就已经被打压殆尽,那时唐廷就已经开始大量任用关东士人了。

其次,借用 答主的评论:

感觉安禄山等受到河北士族的支持理论应该是一个叫泪痕春雨的公众号最先说的,大约在2020年。后来又被B站两三个有三五十万粉丝的up主宣传。这个说法重要证据就是安禄山手下大将崔乾佑,姓崔,可能是河北崔氏。薛嵩是薛仁贵后人。这个说法问题很大,首先,安禄山他们没有喊出什么恢复河北利益之类的口号,同时唐朝方面不少姓崔的比崔乾佑官职高,如崔无诐,崔光远。两人是河北士族,父亲祖父身居何职都有记载,而崔乾佑没有,说明就算崔乾佑是河北士族,也不是嫡系出身。

安禄山政府的高层,史思明,孙孝哲,严庄,高尚,张通儒,尹子奇,崔乾佑,安守忠,蔡希德,阿史那承庆,安太清,田承嗣,张忠志,薛嵩,向润客,何千年,张守圭的儿子张献城。包括史思明手下的周挚,李怀仙,辛万宝,辛万年。也就严庄(严庄夫人能冒充公主)和史思明皇后的娘家人(《安禄山事迹》记载)家境非常富裕,薛嵩应该也有钱有势,张献诚是安禄山干爹的儿子,野家境优越。张通儒的弟弟张通幽能够拜见颜氏兄弟,求他们给自己家免罪,说明张通儒家应该也有点家底,但是这些人肯定不到河北士族的程度。剩下的高尚家境贫寒,田承嗣低级军官(可能同时也是地痞无赖)出身,别的人记载就不多了。因此,已知出身的人恐怕不能证明河北士族支持安禄山。

我开始看到山东士族百姓支持安禄山史思明说法,感到很奇怪,就查查谁先说的。我查到的,泪痕春雨是最早的。他还有一个言论,唐玄宗逼哥舒翰出关打崔乾佑是因为缺少军粮。这个也不对,要是缺粮史书上直接就把原因写下来了。而且第一年就缺粮后面后面六七年更缺粮了。这样的话,他们就解释不通唐朝政府军怎么收复长安洛阳的了。这些自媒体都是同时认同并宣传这两个言论的。

这些自媒体想借古讽今,开元天宝时期贫富差距大,因此人们要有统战价值才能提升自己的利益。他们认为河北士族受到压迫,所以支持安禄山以提升统战价值,最终很多河北士族出身的人在安史之乱后的中晚唐当了宰相等高官。这不准确,自媒体提到的博陵和清河的崔家,赵郡李家,范阳卢家都没有支持安禄山,崔无诐战死洛阳,卢杞的父亲在河北抵抗安禄山战死,颜真卿收尸安葬。河北出身的李德裕还是主张消灭半独立藩镇的。此外,还有更加离谱的言论,说安禄山和史思明被儿子杀害,是因为世家大族幕后操作。安禄山和史思明没有满足这些世家大族的利益,河北世家大族除掉了他们。

至于老百姓方面,一般科普的内容说,土地兼并导致均田制瓦解,贫富差距增大,产生大量流民,朱门酒肉臭,路有冻死骨,府兵制变为募兵制,设立节度使。全国都受到巨大的影响,不只在河北,自媒体却说关中压榨河北。安禄山,史思明,高尚,田承嗣他们利用了政策招募并利用这些失去土地的人,同时用祆教笼络少数民族的人,从而扩大自己的实力,实现自己的野心。并不是河北世家大族和百姓与关中对抗,从而支持安禄山。

这些人说安史之乱后人民生活更好。田承嗣,张忠志等人被招安以后,安史之乱结束。虽然河北地区不向中央交税,这个不代表老百姓交的税就少了,因为田承嗣等人需要收税养更多的兵以扩张地盘,防止朝廷围剿。“ 河朔军帅冒寒暑,多与士卒同,无张盖安舆之别”,我认为历任卢龙军帅,魏博田承嗣,成德的王武俊可以做到这一点。但是张忠志生性贪婪以致被田承嗣欺骗,迷信鬼神,服用丹药,杀害有功的将领,很难说他与将士同甘共苦。因此,河朔三镇半独立以后人民生活不一定变得更好。

所以,安禄山等受到河北士族的支持的观点不是很贴切。

另外,从河北宰相数量在安史之乱之后增加,从而得出河北士族支持安禄山以提高统战价值的结论,是不严谨的。河北士族是否支持安禄山需要看安史政权的人事安排,是否有史书记载他们给安禄山提供了各个方面帮助,这两方面都是没有记载的证明河北士族支持安禄山对抗关中,所以这些观点不够准确。既然河北士族没有支持安禄山,所以河北士族宰相数量增加应该有其他原因,而非安史之乱提高了他们的统战价值。

关于安史之乱的兵源来源问题

其次,关于安史之乱的兵源来源问题,同样是一个非常关键的问题。

答主最近写了关于安史之乱的文章,推荐大家去看一下。

那么这就说明了两个问题:

1、河北地区无论守将还是兵源他都是不放心的,他的主力其实是胡兵。

无论是前期蕃将代汉将的准备,还是安禄山的共同语言,安禄山这些年下的最大功夫都在胡兵身上。(禄山谋逆十余年,凡降蕃夷皆接以恩;有不服者,假兵胁制之;所得士,释缚给汤沐、衣服,或重译以达,故蕃夷情伪悉得之。禄山通夷语,躬自尉抚,皆释俘囚为战士,故其下乐输死,所战无前)

因为蕃将和胡兵除了他没有别的门路,当兵奴驯养他也轻车熟路,毕竟待遇钱给足就成,安史之乱前期的主力那也都是安禄山的蕃将胡兵。

另外,推荐 答主的回答:

实际上安史之乱起兵的真正原因是叛军主力是边境羁糜州的胡人和安禄山自己统属的河北边军精锐: 自燕以下十七州皆东北蕃诸降胡,散处幽州、营州界内,以州名羁縻之,无所役属,安禄山之乱,一切驱之为寇。《旧唐书 地理志》

安史叛军对河北百姓的残暴屠杀事实上窦建德起兵的地区恰恰是被安史叛军屠戮的地区,而窦建德反复攻打却没有打下来的幽州反而才是安史之乱爆发的地方。

并且河北地区的百姓才是被安史叛军屠戮和摧残的重大受害者。

这个基本的史实总是被忽视,进而得出更为荒谬的结论。

武德元年(618)十二月,窦建德率兵10万攻幽州(今北京城西南)。幽州总管罗艺布老弱之兵于城下以为诱军,令薛万均领精兵百人乘窦军半渡而击,大败窦军,窦未能克城,百余日后还军乐寿(今河北献县)。

根据 答主对史料的总结,

安史叛军所经之处,必将城内百姓衣物财产搜刮一空,强迫精壮男子为苦力,妇女皆被奸淫,老弱病幼直接杀死,挑在刀槊之上为取乐。

【贼每破一城,城中人衣服、财贿、妇人皆为所掠。男子,壮者使之负担,羸、病、老、幼皆以刀槊戏杀之。】——《资治通鉴》

【思明兵所向,纵其下椎剽,淫夺人妻女,以是士最奋。是时,举河北悉入贼,生人赀产扫地,壮赍负,老婴则杀之,杀人以为戏。】——《新唐书·逆臣传》

【凶威所至,无不荡覆,衣冠士庶归顺于灵武郡者,继于道路,家口亦多避地于江淮。】——唐·姚汝能《安禄山事迹》

“自禄山肇祸,瀛博流离,思明继爨,赵魏堙厄,靡获安居”,“城池百战后,耆旧几家残。处处蓬蒿遍, 归人眼泪残。”

《新唐书·史朝义传》:少选,集诸将曰:“吾与公等事燕,下河北百五十馀城,发人冢墓,焚人室庐,掠人玉帛,壮者死锋刃,弱者填沟壑,公门华胄,为我厮隶,齐姜、宋子,为我扫除。今天降鉴,吾等安所归命?”

史朝义走后,田承嗣召集众将,言道:“我们效力于燕国,先后攻破河北一百五十多座城池,挖坟掘墓,烧杀抢掠,无恶不作,如今该何去何从呢?”

史思明部下的兵将是安史叛军中最残暴的队伍,就是喜欢屠城,他每攻陷城池,都杀光老弱男丁,杀人放火奸淫掳掠,无恶不作。比如在魏州一战中,史思明军一天就杀掉三万多人,弄得血流成河。

而魏州恰恰是河北地区的重镇。

结果残酷屠戮河北百姓的安史叛军反倒成了某些人口中的“河北百姓的代表”。

我呸!

蛇鼠一窝的叛将

事实上,即使在安史的老巢幽州,在后续也发生了火并事件和屠胡事件,绝非某些人所谓的“跨阶层拥护”。

其实,安禄山和史思明本人,都是被自己的孩子干掉的,而自己的孩子又被其他的叛将干掉,最后的结果是蛇鼠一窝的团伙分崩离析。

还有用什么“高尚严庄田承嗣是河北人”来说事的,难道因为刘华强是衡水人,高启强是广东人,座山雕是东北人,所以就能推出“衡水百姓支持刘华强,广东百姓支持高启强,东北百姓支持座山雕”吗?显然是不可能的。

而实际上,河北地区百姓在抵抗安史叛军里出力是非常多的。

河北百姓对安史叛军的反抗

咱就看看河北山东各郡县在安禄山造反以后的行动吧。

(感谢 答主的总结!)

平原郡当时正好是安禄山的地盘,所以刚到平原郡,颜真卿就敏锐地发现,安禄山已经在紧锣密鼓地准备造反了。

如果是普通人,遇到这种情况肯定会吓得立刻辞职回老家避祸,或者是立刻举报安禄山以求立功。

但是颜真卿的良心,以及摆在他面前的《颜氏家训》告诉他,越是危急的时刻,越是不能退:“入帷幄之中,参庙堂之上,不能为主尽规以谋社稷,君子所耻也!”

可由于当时的李隆基已经变成了一个糊涂蛋,谁举报安禄山造反,他就会把谁关进大牢,颜真卿又不能举报安禄山。

所以,他只好和当年的母亲一样,也选择了一个人去承担所有。接下来的几年里,他表面上装着糊涂,天天与一群文人雅士饮酒作乐,私下里却以防备黄河泛滥为由,募壮丁、广积粮、高筑墙,以随时防备安禄山的反叛(当时黄河流经平原郡)。

755年11月9日安禄山造反之后,由于平原郡不是安禄山主力南下的必经之地,加上这几年的苦心经营,颜真卿很顺利的打破了叛军不可战胜的神话,并派人从小路把河北的情况汇报给了李隆基。

随后颜真卿又招募了1万士卒,在平原城的西边举行了盛大的劳军仪式,仪式上他一边泪水直流,一边慷慨激昂地问候了安禄山的十八辈祖宗,并发表了誓死卫国的抵抗宣言,让全军战士感动不已。

很快颜真卿这一感人的举动就传遍了周围各郡,饶阳太守卢全诚、济南太守李随、清河长史王怀忠、景城司马李暐(wěi)、邺郡太守王焘、北海太守贺兰进明等人,全都领军前来归附了他。

赵郡、钜鹿、广平、河间等郡,斩杀了安禄山任命的伪剌史,把他们的脑袋送到了常山。乐安、博陵、上谷等郡,士气高昂打退了叛军的进攻以等待唐军主力的到来。

邪教头目安禄山

至于所谓的“河北百姓祭祀安史二圣”的问题,则更是值得说道说道了。

(感谢百家号博主 路生说史 的内容!)

而若理性分析,即使安禄山在边境“做生意”能赚不少银子,但这显然远不够他起兵造反的费用。因此,搜刮民脂民膏对他来说是一种必然,对百姓能好到哪里去呢?

问题就在这儿出现了——既然如此,安禄山死后为何还要被奉为“圣人”?其实回答这个问题也很简单,只要看看安禄山的身世就一定会明白其中的道理。安禄山死后,史思明杀安庆绪后即大燕帝位,补谥安禄山为“光烈皇帝”,而这个“光烈”是很有说法的,它和安禄山出身有关,也可以说是“藏”在安禄山身上的一段秘密。

安禄山是个是非纯种胡人,按《新唐书》的说法,他应该姓康。他的母亲是个巫师,以占卜为业。这个职业应该是不能结婚的,但安禄山的母亲却偏偏想要个儿子,于是,便有了一段让安禄山不知道自己的父亲是谁的经历,有点像我们今天说的“露水夫妻”或者“一夜情”吧。其后,安禄山的母亲祈祷轧荦山(不是山,而是北方一些少数民族信奉的“光明之神”。伊朗学专家亨宁指出,禄山,或荦山,为粟特语Rokhshan,是光明的意思。这一观点被大部分学者所支持)。

其后,安禄山被生了下来,母亲给他起了“轧荦山”这个名字,姓康。后来,安禄山的母亲被一个叫安延偃(胡人,安姓是西胡昭武九姓之一)的人娶了,安禄山也逃离了突厥部落,投奔了一个叫安贞节的人。此时,安禄山才十几岁,他不但冒姓为安,还给自己弄了“安禄山”这么个名字。这个“山”也有“轧荦山”的意思。

史书里说,安禄山“及生,光照穹庐,野兽尽鸣,望气者言其祥”,只为一束光为什么就会称其吉祥呢?这是因为过去北方一些少数民族都崇拜火,也信拜火教(祆教)。而安禄山就打这儿被“神化”了。以后,他便拿这个来忽悠人。历史学家荣新江指出安禄山信仰拜火教。他说:“安禄山自称为‘光明之神’的化身,并亲自主持粟特人聚落中群胡的祆教祭祀活动,使自己成为胡族百姓的宗教领袖。他利用宗教的力量来团聚辖境内外粟特胡众,利用‘光明之神’的身份来号召民众。大量蕃兵胡将追随安禄山起兵反叛,不能不考虑‘光明之神’感召的精神力量。” (《中古中国与外来文明》,三联书店,2001年:第237页)

这就是说,从安禄山出生时的“吉祥”之光,再到拥有“光明”之意的名字,再到死后的“光烈皇帝”乃至被奉为“圣人”,都是被“假借”来的,也说明拜火教(祆教)在当时的中国北方有一定的影响力。《新唐书》:禄山、思明兴夷奴饿俘,假天子恩幸,遂乱天下。彼能以臣反君,而其子亦能贼杀其父,事之好还,天道固然。然生民厄会,必假手于人者,故二贼暴兴而亟灭。历史在这里给了安禄山之流一个定论。

而后来给安史立像的是田承嗣,为了招揽安史失败后成为浪人的旧部,在安史起家的幽州,当地人早就屠了一遍高鼻深目的胡人呢。

至于某些人津津乐道的河北为安史立庙的事,这事的首创者是把四“圣”之一的史朝义忽悠死的田承嗣。而田承嗣的出发点是为了利用安史四人死后的剩余价值,把他们当工具人,跟唐朝廷讨价还价,索要官爵。官爵到手后,田承嗣就拆了自己所立的安史四庙。

“魏博节度使田承嗣为安、史父子立祠堂,谓之四圣,且求为相;上令内侍孙知古因奉使讽令毁之。冬,十月,甲辰,加承嗣同平章事以褒之。”(以上来自 答主的回答)

其他答主的材料补充

推荐 答主的回答:

但在次年782年,唐德宗单独任命康日知为深、赵二州团练使,削弱幽州镇势力。于是一向对唐朝廷恭顺的幽州朱滔谋划联合魏博造反,只不过他忽悠幽州军造反的理由并不是当代网络地摊史学家们想象的所谓的光大河北,对抗关中。而是很直白的说是打算袭击朝廷官军,抢官军的钱财。

但是幽州军的普通将士们对安史之乱时期幽州人遭受的战争苦难,依然记忆深刻。因此拒绝跟随朱滔造反,表示只想维持现状,不愿意跟朝廷做对,并指责朱滔辜负朝廷恩德,没有良心。

滔激其众曰:“士蹀血斗,既下坚城,朝廷乃见夺,奏赏不报。君等疾趋,破马燧军以取赀粮,可乎?“军中不应,三号之,乃曰:”幽人死于南者,骸撑不揜,痛藏心髓,奈何复欲暴骨中野乎?司徒兄弟受国宠,士各蒙官赏,愿安之,不恤其它。”

随后朱滔假传诏书改变行军路线,想去救援魏博田悦,造成既定事实。结果幽州军立刻察觉,发动兵变,逼朱滔回去。

“军大噪曰:“天子令司徒北还,而南救魏,宁有诏邪?”滔惧,走匿传舍。裨将蔡雄好谕士曰:“始天子约取成德,所得州县赐有功者。拔深州者,燕也。本镇常苦无丝纩,冀得深州以佐调率,今顾不得。又天子以帛赐有功士,为马燧掠去,今引而南,非自为也。”军中悔谢,复曰:“虽然,司徒南行违诏书,莫如还。””

这就是地摊史学家们所谓的幽燕对抗关中,一心反唐?

至于某些人臆想的安史不屠城,因此得河北民心,纯粹扯淡。安史集团屠的最多的就是河北地区,当潼关失守,河北反安义军失败,郭子仪等人率领的朔方军也被迫退却后,为了报复河北十余郡之前起义反正帮助官军的行为。安史叛军在河北进行了数次屠城。 “史思明、蔡希德引兵皆至城下……杲卿昼夜拒战,粮尽矢竭;壬戌,城陷。贼纵兵杀万余人” “史思明、李立节、蔡希德既克常山,引兵击诸郡之不从者,所过残灭,于是邺、广平、钜鹿、赵、上谷、博陵、文安、魏、信都等郡复为贼守。十五年六月八曰,郭子仪、李光弼二军东出,败史思明之众于嘉山。思明跣足露发奔于博陵,归顺者十三郡,思明惧焉。潼关失守,二将旋师燕赵之闲,贼复屠之。”

再看看安史集团大将田承嗣等人在叛军集团内部讨论时自己承认的罪行。

“集诸将曰:“吾与公等事燕,下河北百五十馀城,发人冢墓,焚人室庐,掠人玉帛,壮者死锋刃,弱者填沟壑,公门华胄,为我厮隶,齐姜、宋子,为我扫除。”

即便是在安禄山经营已久的老巢幽州,幽州的普通百姓们当时也并不支持安禄山造反,但在安禄山和范阳军面前。幽州普通百姓们的声音被安禄山直接无视。

“蓟县耆寿李克谏禄山,以举兵无名必败。禄山特收人望,使严庄报之曰:「苟利国家,专之可也。利主宁邦,正在今曰,何惮之乎?」百姓等议曰:「百年老公未尝见范阳兵马向南者。」人人相与忧惧。既出范阳,遂为长牓以毁国家,兼妄云,累奏不听。”

最后还需要注意的是,即便是在安史之乱后河朔三镇的读书人依然渴望取得唐朝廷的功名,有学者统计过相关数据,在安史之乱后的中晚唐一百多年时间里,除了因为战乱阻隔交通之外。河朔三镇的读书人在中晚唐时期,前往长安参加科举从来就没断过。 而且河朔三镇里安禄山昔日老巢幽州镇读书人对去长安考科举之事最积极,安史之乱后通过科举取得功名的河朔三镇士子里,幽州镇占比达到58%关于魏博牙兵

另外,还有一种观点,认为”魏博牙兵可以不给唐朝交税,对地方有利“。而传播这种观点的人为什么不去查查魏博镇为了养活这群牙兵大爷们,花了多少开销呢?

(以下来自 的文章,感谢!)

田承嗣利用境内编户,以近乎扫地为兵的方式将镇内定壮征为兵役,又从这些青壮中拣选了万人作为亲军,即后来大名鼎鼎的魏博牙兵。如此穷兵黩武的方式代价极为高昂,根据《元和郡县图志》所记载的户数来看,元和年间魏博镇所拥有的户数总计不过77498户,其兵户比例达到了恐怖的1:1。

当然,隐户匿籍是割据藩镇的基本操作,但哪怕以隐匿一半人口来估算,其兵户比也在1:2左右。按照常识来讲,古代兵民比例1:50左右已经趋近极限了。因此,即使按照一户8人记载,这些魏博军队中,可能只有魏博牙兵才是真正意义上的常备军,而其他部队,则很有可能是半职业或者非脱产士兵。

即使如此,供养一万牙军及数万非脱产士兵的武器装备以及粮饷,也基本到了魏博镇的财政极限,若非田承嗣不久之后攻占相、卫、洺三州,这样的扩军方式足以压垮魏博镇的财政。

然而,田氏的统治并没有延续下去。最后一任田氏节度使田布因死后,田氏与魏博牙兵的主从关系也就不复存在。田氏对于魏博牙兵几十年骄纵带来的恶果,也开始逐渐显现。“变易主帅,有同儿戏,如史宪诚、何进滔、韩君雄、乐彦祯,皆为其所立”。

前文提到,魏博镇除了牙兵以外,还有各类魏博军卒数万。按照唐史专家唐国刚先生的推算,唐后期每个士兵的消耗每年折算下来在20贯左右。如果以魏博军7万估计,仅“供军”一项每年就要消耗140万贯。这还不包括当地更加分散的团结兵。

即使如此,尚且因为军赋不济而导致兵变,就更不要提那些与朝廷处于敌对状态的时期了。为防止因为供军不足引发兵变,魏博节度使和其余各镇一样,只好想尽办法开源,除了田赋外,往往还要增加盐税、酒醋专卖、货物转口税等税源,“违法聚敛……争榷率、征罚以为军资,点募自防”。

在这种情况下,依旧以亲军自居的魏博牙兵自然免不了因为待遇问题与节度使发生龃龉。至于“强贾豪夺,逾法犯令,长吏不能禁”之类的事件,那简直太寻常不过了。从史宪诚开始,魏博牙兵“变易主帅,有同儿戏”。

牙兵的结局

此外,对于一些所谓”魏博牙兵能保持自治“的说法,为什么不看看魏博牙兵的结局呢?

有趣的是,李存勖的家乡太原所属的河东军,朱温的家乡宋州所属的宣武军,都是中晚唐时期唐朝廷为了制衡河朔三镇,而设立的中原防遏型藩镇的重要组成部分之一,目的是防止和镇压河朔三镇的扩张和反叛,同时保护东南财赋可以来供给中央。因此河东,宣武二军和河朔三镇之间长期处于非常恶劣的关系。而最后居然真的是河东节度使李存勖,宣武节度使朱温敲响了河朔三镇的丧钟。

天祐二年,牙将李公佺叛乱未成,焚毁府舍,大肆剽掠后逃往沧州。忧惧牙兵为乱的罗绍威派人与朱温联系,要借朱温之手除灭魏博牙兵这一心腹之患。第二年,朱温之女也就是罗绍威的儿媳病死,朱温借为爱女发丧送葬的名义派一千精锐前往魏博,准备与罗绍威里应外合。

行事前,罗绍威将牙兵军械库中的弓弦、甲襻(铠甲扣套)一并弄断,无法使用。结果,魏博牙兵空有一身技艺无法施展,八千牙兵连同其家属尽数被杀,史书称“阖营殪之,凡八千家,婴孺无遗。”

而有意思的是,魏博牙兵覆灭的时间,比唐朝终结的时间还要早,可谓是历史的一个黑色幽默了。

编辑于 2023-07-26 15:31・IP 属地北京查看全文>>

羊绒皮卡 - 101 个点赞 👍

金灭辽国的时候,旗下也有一些契丹人。

蒙古灭宋的时候,旗下也有不少漢人世侯。忽必烈还大肆提拔汉人世侯,打压蒙古贵族,甚至率领以漢人为主导的军队把蒙古帝国首都哈拉和林给扬了。但这能说明什么?后面的大元蒙古帝国不一样是以蒙古文化为主导的。满清入关旗下也有不少漢人,但这能改变满清蛮族征服的本质吗?

冷知识奥斯曼苏丹在扩张的时候经常重用基督教士兵,而且攻下君士坦丁堡的奥斯曼军队中,就有不少人是基督教徒。

不管你们说什么,安禄山本人确实是湖人,这点是无法改变的,而且他还多次祭祀胡天之神阿胡拉·马兹达,以此拉拢胡人,前面也有人科普了一下,安禄山旗下的胡人将领数量可比漢人将领要多多了。如果说唐朝的军队是以漢人为主,中间掺杂了几个胡人人,那么安禄山则是胡漢参半,甚至胡人压过漢人一头。

再说了,河北的士族也不见得都支持安禄山。他们更多是被叛军威逼而不得不暂时屈从,不久,他们就在颜真卿的领导下起兵反安。具体参考这篇回答。https://www.zhihu.com/answer/2977288312

发布于 2023-07-21 12:41・IP 属地海南查看全文>>

甘棠 - 98 个点赞 👍

产生这种悖论的根本原因是:

一直宣传胡人从小弓马骑射,天生的职业战士。

一直宣传唐朝民族平等,没有种族歧视。

一直宣传唐朝靠胡人打仗,军队(从杂役伙夫到士兵到军官到将军)都是胡人。

于是想当然的安史之乱叛军的画风应该是这样的:

一堆住着蒙古包,缠着头,拿着弯刀(反正是香港武侠电视剧里形象)的少数民族。

然后突然有一天发现居然叛军从士兵到军官基本都是汉人。

于是三观被毁,之前建立的安史之乱本质就是胡人南下入侵的画风被打破~~~

能力不行又想象力丰富。

于是想象出十几万胡人军队南下。

一路上河北地区汉人夹道欢迎,主动参军~~

用叛军里的汉人证明河北汉人不是被叛军裹挟??

不是,有没有得诺贝尔奖的逻辑学家来帮我理一下这逻辑?

编辑于 2023-07-21 07:05・IP 属地广东查看全文>>

遥想当年少年勇 - 81 个点赞 👍

虽然安禄山是所谓的幽州、河东、平卢三镇节度使,但是他造反后河东(今天的山西大部)没有和他造反,反而成为了对抗安史的主力;平卢(河北省东部以及辽宁西部)也不愿归顺他,宁可从辽东渡海到山东也要继续跟着唐朝;安禄山自己掌握的,仅仅有幽州节度使辖区(包含今天的北京市、天津市和河北省中部以及山东省西北部)。而即便是在幽州节度使辖区内,颜真卿这些文官一号召,除了幽州本部(即今天的北京)以外的诸郡,比如平原(山东省德州市附近)、正定(今石家庄)、清河(今邢台市附近)、邺(今邯郸市附近)以及饶阳(今衡水市附近)全都在叛乱爆发后立刻自发地驱逐了安史叛军,反正唐朝,甚至一路打到了安史的老巢渔阳。

换句话说,在安史之乱爆发后不到一年的时间里,在广义的河北地区里,除了幽州本部(即今天的北京),全都站在了对抗安史叛军的第一线。哪怕你脑补安史叛军是子弟兵,他们也只有可能是北京境内的人民的子弟兵,而对于广大河北地区来说就是妥妥的入侵者——这从他们对河北军民的所作所为就能看出来:

思明兵所向,纵其下椎剽,淫夺人妻女,以是士最奋。是时,举河北悉入贼,生人赀产扫地,壮赍负,老婴则杀之,杀人以为戏。

甚至安史叛军自己也意识到了他们对河北人民犯下的罪恶有多大,比如安史将领田承嗣就说:

吾与公等事燕,下河北百五十馀城,发人冢墓,焚人室庐,掠人玉帛,壮者死锋刃,弱者填沟壑,公门华胄,为我厮隶,齐姜、宋子,为我扫除。今天降鉴,吾等安所归命?

用安史叛军来代表河北人民,比今天拿首都人民来代表山河四省人民更加荒谬。

哦对了,即便是在安史的老家,今天的北京,安史也很难说代表什么民意,毕竟,在他刚起兵时,北京的老百姓的反应是这样的:

百姓等议曰:“百年老公未尝见范阳兵马向南者。”人人相与忧惧。

总之,就这么个独夫民贼,也能被吹捧成这样,真的不知道知乎是怎么了……

编辑于 2023-07-26 01:32・IP 属地美国查看全文>>

李修宇 - 75 个点赞 👍

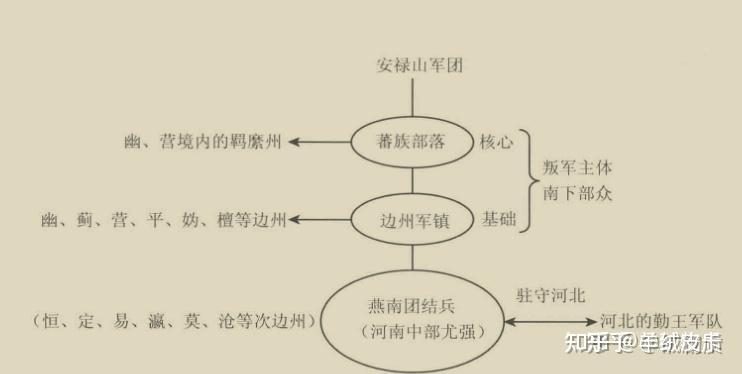

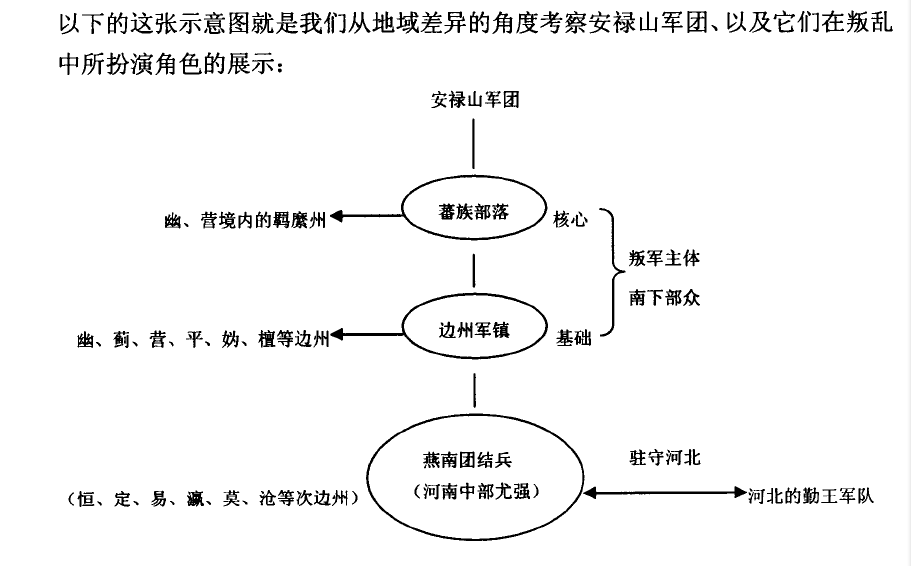

一图解释安禄山军队组成,这方面国内研究早就很深入了。

安禄山核心部队必然是蕃族部落为主,这也跟时人观察符合。

像封常清跟叛军作战,说的就很清楚:

昨者与羯胡接战,自今月七日交兵,至于十三日不已。臣所将之兵,皆是乌合之徒,素未训习。率周南市人之众,当渔阳突骑之师,尚犹杀敌塞路,血流满野。臣欲挺身刃下,死节军前,恐长逆胡之威,以挫王师之势。是以驰御就日,将命归天。一期陛下斩臣于都市之下,以诫诸将;二期陛下问臣以逆贼之势,将诫诸军;三期陛下知臣非惜死之徒,许臣竭露。臣今将死抗表,陛下或以臣失律之后,诳妄为辞;陛下或以臣欲尽所忠,肝胆见察。臣死之后,望陛下不轻此贼,无忘臣言,则冀社稷复安,逆胡败覆,臣之所愿毕矣。仰天饮鸩,向日封章,即为尸谏之臣,死作圣朝之鬼。若使殁而有知,必结草军前。回风阵上,引王师之旗鼓,平寇贼之戈鋋。生死酬恩,不任感激,臣常清无任永辞圣代悲恋之至。

像杜甫观察陈陶斜之战,也是如此观点。

悲陈陶 杜甫

孟冬十郡良家子,血作陈陶泽中水。

野旷天清无战声,四万义军同日死。

群胡归来血洗箭,仍唱胡歌饮都市。

都人回面向北啼,日夜更望官军至。

发布于 2023-07-26 07:28・IP 属地山东查看全文>>

知乎用户 - 24 个点赞 👍

安史旗下外族将帅居多

安史集团所有将领里,汉人军官有崔乾佑、蔡希德、尹子奇、牛廷、徐璜玉、李秦授、李归仁、毕思琛、周万顷、李钦凑、李立节、李庭伟、申子贡、荣先钦、范秀严十五人

而安史集团所有将领里,外族军官却有崔乾佑、李归仁、田承嗣、薛嵩、张通儒、严庄等少数汉人外其余皆为蕃将。史思明、安忠臣、安守忠、孙孝哲、何千年、何思德、安思义、史定方、安岱、康杰、康阿义屈达干、康节、曹闰国、何元辿、安神威、安太清、安武臣、安雄俊、康没野波、康文景、曹将军、何数、何令璋、石帝廷、阿史那承庆、李日越等蕃将三十二人。

十四载春二月辛亥,安禄山使副将何千年入奏,请以蕃将三十二人代汉将,上命立进画,给告身。

安史集团以外族兵为主

除了范阳的九万余兵和平卢一万余人外,其余士卒皆为奚、契丹、同罗、突厥、靺鞨、室韦、拓羯(粟特武士)高丽之兵。幽、营二州的所有奚、契丹、突厥、靺鞨、粟特的成年男性全部被安禄山驱之为兵。

自燕以下十七州,皆东北蕃降胡散诸处幽州、营州界内,以州名羁縻之,无所役属。安禄山之乱,一切驱之为寇,遂扰中原。

思明军既壮,共五万馀人;其中精骑万人,悉是同罗、曳落河,精于驰突。

灵宝之战时崔乾佑的同罗骑兵

乾祐遣同罗精骑自南山过,出官军之后击之,官军首尾骇乱,不知所备,于是大败。

安禄山遣数万曳落河骑兵攻扶风

薛景仙以肃宗至德初为扶风太守 ,安禄山逆贼,曳落河兵数万人来寇。

睢阳之战时尹子奇十余万同罗、突厥、奚骑兵

庆绪遣其下尹子琦将同罗、突厥、奚劲兵与朝宗合,凡十馀万,攻睢阳。

甲戌,子奇以归(妫州,归范阳节度使管辖)、檀(檀州,归范阳节度使管辖)及同罗、奚兵十三万趣睢阳。琯谓人曰:“贼曳落河虽多,安能敌我刘秩。”辛丑,二军遇贼将安守忠于咸阳之陈涛斜。琯效古法,用车战,以牛车二千乘,马步夹之。贼顺风鼓噪,牛皆震骇。贼纵火焚之,人畜大乱,官军死伤者四万馀人,存者数千而已。癸卯,琯自以南军战,又败。杨希文、刘贵哲皆降于贼。

孟冬十郡良家子,血作陈陶泽中水。野旷天清无战声,四万义军同日死。群胡归来血洗箭,仍唱胡歌饮都市。都人回面向北啼,日夜更望官军至。

我军青坂在东门,天寒饮马太白窟。黄头奚儿日向西,数骑弯弓敢驰突。山雪河冰野萧飋,青是烽烟白人骨。焉得附书与我军,忍待明年莫仓卒。香积寺之战和新店之战时十余万曳落河(奚)、同罗、六州胡骑兵

于是广平王率师东讨,李嗣业将前军,郭子仪将中军,王思礼将后军,回纥叶护以兵从。通儒等裒兵十万阵长安中,贼皆奚,素畏回纥,既合,惊且嚣。

安庆绪之北走也,其大将北平王李归仁及精兵曳落河、同罗、六州胡数万人皆溃归范阳。香积寺之战,也不是什么唐西北军和东北军之间的内战,而是唐朝集结了除范阳外其余九军镇之兵加上大食、回纥等外族盟军与安史叛军的曳落河(奚、契丹)、同罗、拓羯(六胡州)之间的决战。

我乾元大圣光天文武孝感皇帝陛下以至圣之姿,属艰虞之运,无少康一旅之众,当禄山强暴之初。干巩劳谦,励精为理,推诚而万方胥悦,克已而天下归仁。恩信侔于四时,英威达于八表,功庸格天地,孝感通神明。故得回纥、奚、霫、契丹、大食、盾蛮之属,扶服万里,决命而争先;朔方、河东、平卢、河西、陇右、安西、黔中、岭南、河南之师(其实还有北庭军),虓<谷阚>五年,推锋而效死。摧元恶如拉朽,举两京若拾遗。庆绪遁逃,已蒙赤族之戮;思明跧伏,行就沸鼎之诛。

于是广平王率师东讨,李嗣业将前军,郭子仪将中军,王思礼将后军,回纥叶护以兵从。通儒等裒兵十万阵长安中,贼皆奚。<禄山简同罗之壮者 ,与奚、契丹之壮者养之,通谓之“曳落河”。>

安庆绪之北走也,其大将北平王李归仁及精兵曳落河、同罗、六州胡数万人皆溃归范阳。史料记载安禄山在叛乱前:

禄山专制河朔已来,七年馀,蕴蓄奸谋,潜行恩惠,东至靺鞨,北及匈奴,其中契丹委任尤重,一国之柄,十得二三,行军用兵皆在掌握。蕃人归降者以恩煦之,不伏者以劲兵讨之,生得者皆释而待,锡以衣资,赏之妻妾。前后节度使招怀夷狄,皆重译告谕夷夏之意,因人而传,往往不孚。禄山悉解九夷之语,躬自抚慰,曲宣威惠,夷人朝为俘囚,暮为战士。

安禄山造反前为了笼络人心(主要是幽营二州的胡人)充分利用了这种宗教信仰,来团结广大胡族民众。《新唐书·安禄山传》载:“至大会,禄山踞重床,燎香,陈怪珍,胡人数百侍左右,引见诸贾, 陈牺牲,女巫鼓舞于前以自神。”安禄山的生母正是突厥汗国的女巫“安禄山,营州杂种胡也,小名轧荦山。母阿史德氏,为突厥巫。”阿史德氏这个巫祈祷的实际上是粟特人传入漠北的祆教“光明之神”入唐粟特人在相当长的时间里生活在他们自己的聚落中,祆教是他们团聚的一个重要纽带,祆祠是胡人祭祀祆神的宗教活动中心,起着凝聚胡人的精神作用。安禄山把自己打扮成“光明之神”,利用粟特人的祆教信仰来团聚他们,他不仅团结了柳城到幽州的胡人聚落中的成员,还利用粟特人所擅长的商业贸易,团结了分散在各地的粟特人。所以,说“河北人是很愿意跟着安禄山史思明谋反的”是完全站不住脚的,而当安史之乱爆发后河北各地的反应却是

于是河北诸郡响应,凡十七郡皆归朝廷,兵合二十馀万;其附禄山者,惟范阳、卢龙、密云、渔阳、汲、邺六郡而已。

范阳、卢龙、密云、渔阳这些在安史之乱爆发前就是安禄山的地盘。还有就是,说“河北人是很愿意跟着安禄山史思明谋反的”那么问题来了,既然“很愿意”那为什么安史叛军没到一地都要屠城掘坟呢?

贼每破一城,城中人衣服、财贿、妇人皆为所掠。男子壮者使之负担,羸、病、老、幼皆以刀槊戏杀之。

吾与公等事燕,下河北百五十馀城,发人冢墓,焚人室庐,掠人玉帛,壮者死锋刃,弱者填沟壑,公门华胄,为我厮隶,齐姜、宋子,为我扫除。

禄山步骑散漫,人莫知其数,所过残灭。最后说说安禄山起兵时的兵力,《册府元龟》记载安禄山起兵时的兵力为十万人“高仙芝为右羽林将军,天宝十四载十一月安禄山反于范阳,【驱幽并突骑十万兵】向阙,以诛杨国忠为名。”“禄山领【凶徒十万】径犯中原”当时安禄山实际控制的军队也就范阳军九万一千人,平卢军一万三千人,河东大同军九千五百人。与《册府元龟》记载的十万差不多。《续日本书纪》和《新唐书/张兴》传记载

思明曰:“将军不观天道邪?吾上起兵二十万,直趣洛阳,天下大定。以偏师叩函谷,守将面缚,唐亡固矣。”

遣渤海使小野朝臣田守等奏唐国消息曰。天宝十四载歳次乙未十一月九日。御史大夫兼范阳节度使安禄山反。举兵作乱。自称大燕圣武皇帝。改范阳作灵武郡。其宅为潜龙宫。年号圣武。留其子安卿绪。知范阳郡事。自将精兵廿馀万骑。启行南往。天宝十三载时安禄山曾发蕃(契丹)汉联军二十万准备进攻契丹“十一载春三月,安禄山发蕃汉步骑二十万击契丹,欲以雪去秋之耻。”当时范阳和平卢军加起来不过十二万多人,安禄山当然不可能把这些全带上。此战奚兵至少也有八万余人,而安禄山造反时把整个幽、营二州的契丹、奚、同罗、靺鞨、室韦等部落的壮丁全带上了。后面叛军又招降了六胡州的粟特部落,由此可见蕃兵才是叛军的主力部队,而非唐官军。

编辑于 2023-07-21 20:25・IP 属地湖北查看全文>>

考特德里 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

王子乔