云南为什么在明代之前长期保持独立、半独立状态?

- 15440 个点赞 👍

反过来说,云南地区得以在分离600年后,重归中华版图,最关键就在于明太祖朱元璋的远见卓识。

他授意明军主将傅友德,断然回绝了大理段氏首领的请降和归附,而是将这个在当地统治持续四百多年时间,盘根错节的地头蛇势力一举荡平。同时,不再以土著大姓间接统治,而是由沐英这个义子的子孙,世袭黔国公永镇云南。

傅友德斥段氏使节:【大明龙飞淮甸,混一区宇,陋汉唐之小智,卑宋元之浅图,天兵所至,神龙助阵,天地应符!】

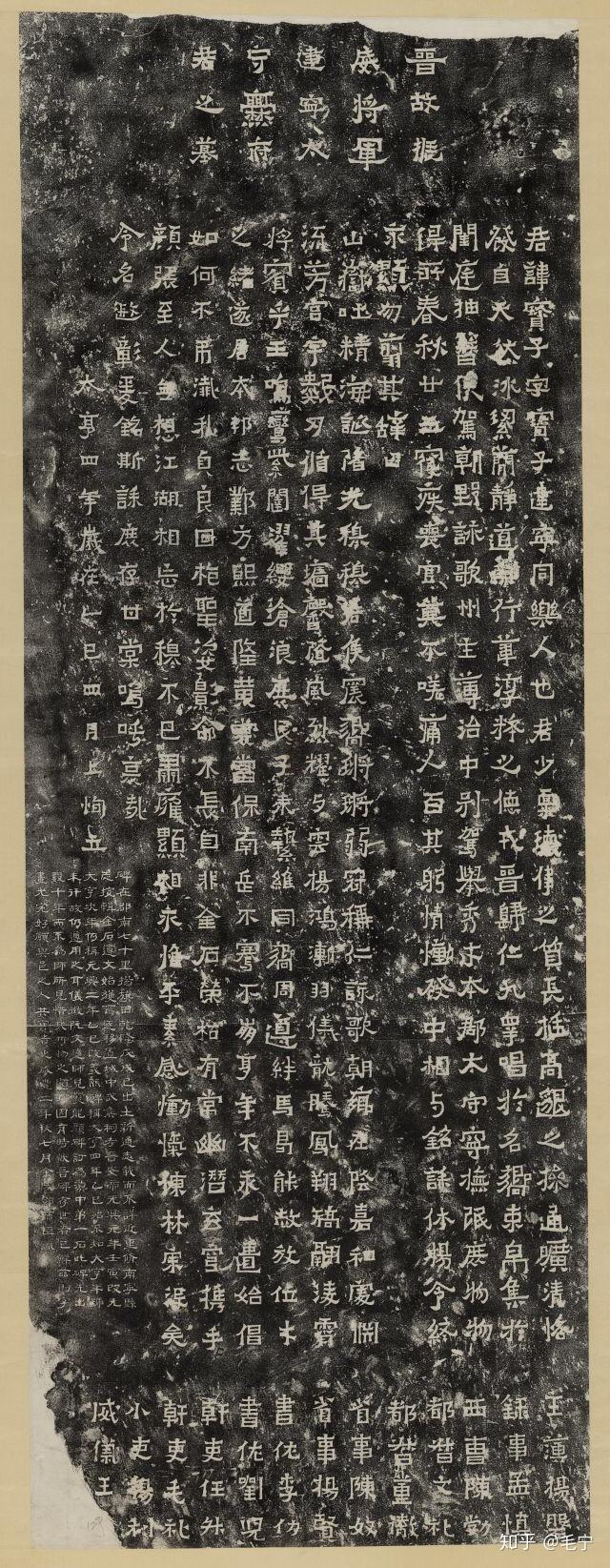

明军更开展了大规模的毁文焚书,将南诏和大理六百年历史下累积的所有书籍,所谓“在官之典籍,在野之简编”,尽数付之一炬,再通过严刑峻法压制当地势力,将已经传承了数百年的南诏和大理文明连根拔起,近乎不复遗存。

【自傅(友德)、蓝(玉)、沐(英)三将军临之以武,胥元之遗黎而荡涤之,不以为光复旧物,而以为手破天荒,在官之典籍,在野之简编,全付之一烬,既奏迁富民以实滇。】

从唐朝时南诏立国起,借用汉字和汉字偏旁创立了僰文,并记录其独特语言,大理国延续下来,六百多年下来,已经累积了大量用僰文撰写的书籍。

而且这个源自中华文明的次生文明,在建立独立政权的六百多年里,深受南亚与东南亚文明影响,已经发展出有别于中原文明的独特性,假以时日,未必不会和同为中华文明次生文明的古代朝鲜、越南一样。

明朝的大规模焚书毁史,断绝了僰文传承,销毁了作为次生文明的南诏大理文明,也就在精神和文化层面,断绝其成为下一个朝鲜和越南的可能。

明朝还用几十年时间对云南地区开始了一场大规模的移民换种。江浙、江西、湖广等地的约300万中原移民,大规模迁入云南,并占据了交通相对便利的土地。

文明开化度较高的当地居民,有相当一部分被强行迁徙到当时饱经战乱、人口稀少的山东地区,并很快彻底融合为汉人,时至今日,山东很多地方还有祖先来自“小云南”的传说。

比如洪武二十一年七月二十八日,朱元璋给傅友德、沐英的口谕:

【将云南布政司管下的百姓五万九千有零户、八万六百有零丁,除当马站急递铺口使了的,余外的见一户要一丁,自备枪刀,根大军下营征白夷。若不肯去的,等大军征了白夷回来,着总兵官领军拿了迁了。】

简单说,就是那些不肯“自带干粮”跟随明军去打“白夷”的云南当地居民,都因此被视为政治上对大明不可靠,于是统统迁移到中原内地了。他们背井离乡到了千里之外山东,当然只能别无选择地接受汉化,当大明朝的普通百姓了。

至于没有被迁徙的“白蛮”,和文明开化度较低的土著族群“乌蛮”,更被陆续驱赶到偏僻山区,分而治之。从明朝起,这些当地家族也纷纷变更族谱,捏造族史,宣称自己原本是祖籍江南、四川等地的汉人,只是跟随中原王朝的征讨大军才迁移到了云南,也就是所谓“冒籍”。

比如建立了大理国政权的“白蛮”段氏家族,也是从明朝后期成书的《南诏野史》中,变成了河西武威郡人。而众所周知,汉人段姓郡望武威,出了东汉太尉段颎等多位历史名人。

这些自称汉人后裔的“冒籍”者,更大规模的易风改俗,主动接受中原汉人的风俗习惯,只因为他们深知:在大明朝治下,唯有汉人才能不受歧视地获得更多社会资源和上升空间。

明朝政府倡导的大规模的移民换种,持续数百年的改土归流和强制同化,当地土著的大规模主动汉化,改变原有祖源记忆,接受强势族群的新族源记忆,产生新的族群认同。这也彻底改变了云南当地的族群结构和民族比例,让汉人占据了云南的绝对主体地位。

明朝这种对当地文明堪称严苛的做法,看似绝对不符合现代社会倡导的“人道主义”,

然而,业已存在的历史事实,便是中华民族和华夏文明,从来不是仅靠在家里种地缝衣,而就是用火与犁、书与剑,去征服和同化了北狄、南蛮、东夷、西羌的一个个部族,才从黄河流域一个小小部族,成为当今人类社会第一大族群。

『汉秉威信,总率万国,日月所照,江河所至,皆为臣妾。殊俗百蛮,义无亲疏,服顺者褒赏,畔逆者诛罚,善恶之效,呼韩、郅支是也。』

正如昭君出塞的佳话背后,是一个匈奴单于对汉朝俯首称臣,是另一个匈奴单于的人头高悬长安阙下,是犯我强汉,虽远必诛!是汉秉威信,总率万国,日月所照,江河所至,皆为臣妾!

这才是大汉之所以为大汉,这才是华夏之所以为华夏。

云南地区的特殊地理、气候环境,在生产力不够发达的中国古代,确实是阻隔中原王朝大军的最好利器。因此,从汉武帝征服西南夷,攻灭滇国起,当地土著居民的反抗便此起彼伏。

公元223年4月,当刘备病逝,和东吴内通的南中豪强雍闿,杀建宁太守正昂,又把益州太守张裔绑缚吴国;孙权封雍闿为永昌太守;越嶲郡杀死郡将焦璜,牂柯郡杀掉从事常颀,南中三郡皆反。

这场叛乱持续了近两年,公元225年3月,诸葛亮亲率大军,深入险峻丛林,克服烟瘴侵袭,“攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下”, 以卓绝的人格魅力让南中各族膺服, 雍闿被杀,孟获降服,到是年秋天,南中三郡平定。

从此,南中百姓从此真正接受蜀汉统治,当地的人员兵力、耕牛战马、金银矿产、犀角皮革,都源源不断地充作蜀军军资,使蜀国获得了一个稳定而资源丰富的大后方。(【赋出叟、濮耕牛、战马、金、银、犀、革,充继军资,于是费用不乏】)

当地善射的夷人,还被诸葛亮编练成军,组建了一只行动敏捷的山地步射军团:无当飞军,在此后蜀汉数十年战史中,屡建奇功。

然而, 南中各族甘心承受沉重的负担,为蜀汉北伐战争出钱出力,但却也是唯有诸葛亮此等千年一出的华夏圣贤,才能做到的奇迹。

从星陨五丈原后,南中各族对汉人统治的反乱便此起彼伏了。蜀汉后期名将马忠、张嶷等,皆多次出兵平定当地乱事。

而就在蜀汉应对南中叛乱的几乎同时,诸葛亮的侄子诸葛恪,与其他东吴将帅如陆逊、贺齐等人,则继续着东吴政权长达近百年的对山越战争。

孙权更公开鼓励麾下将领通过胁诱、俘获、招募,将山越和其他蛮族“强者为兵,羸者补户”,化为自己的私兵部曲。有如此好处,东吴将领们当然积极踊跃,乐此不彼,战斗力远远强于去合淝“例行公事”性质的武装游行。

诸葛恪在三年时间收服了山越四十万众,并挑选其精壮,得到四万甲兵,令孙权大喜过望,终于在临终前立他为首席托孤大臣,以赏其功。

也正是这场伟大的征服战争,将江南地区原住民山越族给大规模清剿与同化殆尽,将秦汉时期尚是被蛮夷重重包围,一个个汉人聚集区星罗棋布的江南,真正变成了汉民族牢不可分的本土,为东晋永嘉南渡后华夏文明的火种得以延续,留下了一大块肥沃丰饶的生存空间;一如东罗马帝国与君士坦丁堡之于欧洲文明的巨大意义。

当然,这种对比并非要苛责诸葛丞相,云南的特殊地理气候,确实使得汉人政权去汉化和同化当地土著的难度,远远大于江南地区。

从西汉到东晋的数百年里,名义上是汉人政权统治着云南地区,然而,陆续迁移的中原移民非但不能去同化当地土著,反而自己也半蛮族化了,相对土著较为发达的文明,更让他们往往成为分裂离心势力的代言人。

如从晋朝起,云南地区的首席大族爨氏,便是源出河东大姓班氏家族,居然还是民族英雄班超、史学大家班固的同族。然而,他们从东晋起,便利用远在建康的中枢政权的鞭长莫及,将自己家族势力遍布云南各郡县,经营得盘根错节,从此开启了“爨氏据滇”的半独立历史。

而且, 在从晋朝长达数百年的实际割据状态下, 爨氏家族自己也在和当地土著的通婚混居中,变成了有别于中原汉人的所谓“爨人”,并且使用一种有别于中原汉字的所谓“爨文” 。 到唐朝中期以后,当地土著“乌蛮”蒙氏兴起,打败爨氏,建立了完全独立的南诏政权。

在南诏国和此后的大理国时期,从前那些爨人,更进一步被“乌蛮”和“白蛮”融合同化,彻底蛮族化了,无论语言还是习俗,都找不到半点昔日河东汉人高门大姓的痕迹。

南诏政权是以“乌蛮”蒙氏为王族,大量的“白蛮”贵族为支柱的奴隶制政权,异常穷兵黩武,无岁不战,多次打败缅甸,吐蕃,唐朝,并屡次进攻四川、广西、黔中、交趾等地,大量掠夺汉人人口,贬为奴隶,供其军备生产。

特别是在唐朝末年,南诏(大礼)军两次攻陷交趾地区,“所杀且虏十五万”,均以交通便利地区的汉人为主,也彻底改变了当地人口比例,让交趾的土著族群占了当地的绝对优势。

虽然南诏军之后被唐军驱逐,并因此多次战争中,军力和物力折损惨重后,导致国内贵族严重不满,终于由汉人大臣郑氏夺取其政权,并将蒙氏王族尽数斩杀。

然而,此前为中华直辖领土千年之久的越南地区,也在同一时期脱离中国独立,不得不说,正是南诏军的入侵和屠杀,起了关键性的反作用。

而建立了大理国政权的“白蛮” ,其族源原本就有两类,一种是汉晋唐时陆续迁入的中原移民,然后当地土著化了,一种是高度汉化的当地居民。他们之所以被通称为“白蛮”,就是为了和相对不够汉化的其他土著区别开来。所以,民族史学家认为白蛮是“异源同流”,就是血缘上的先祖可能有多个源流,但因为共同的文化特征形成一个族群。

蒙元王朝灭大理国政权后,对云南的统治,便是保留了段氏总管府去继续统治云南中西部地区,与当地势力和光同尘,共建一片其乐融融的乐土,以至于被当时文人墨客歌颂为:

【千艘蚁聚于云津,万舶蜂屯于城垠,致川陆之百物,富昆明之众民。惟朝贡之是勤兮,犀象接迹而駪駪。如此池之趁海兮,亘昼夜之靡停。】——《滇池赋》昆明王升

然而,这种表面的繁荣,实则建立于浮沙之上,根本经不起风浪打击。就如同蒙元对高丽政权的控制一样,一旦国力衰微,便自然分离与反目。当元朝势力衰落,中原大乱时,段氏一族也立起异心,和蒙元梁王府相互攻杀。

从元、明两朝对云南的不同统治策略也能同样证明:态度再恭顺的附庸,也永远不如真正的自己人来得放心。也唯有如明朝对云南这般,才是真正一劳永逸的解决问题。在明军的战刀下,才能让那些被蛮族化的中原移民后裔,重新回忆起自己的华夏先祖。

同时, 明朝中期以后,中原汉人文化在云南的广泛传播,也杜绝了云南汉人在与当地土著的融合过程中,身份与文化认同再度异化的可能,完成了同文同种化的另一半拼图,其中,因“大礼议”事件被流放云南数十年的杨慎,贡献可以说居功至伟。

梦隔巴山外,祠遗昆海头。至今词赋在,文采壮千秋!杨慎个人之不幸,却是云南之大幸,中华之大幸!

从此,不论中国国力怎么衰微如清末近代,云南地区依旧不可分离,也从此绝无真正成气候的“滇独”可言。

明太祖朱元璋对中华民族版图最终确立,确是功在千秋。在古代社会就有如此强大的政府执行力,当真何事不可为?

云南地区独立六百多年,如果从爨氏据滇算起,实际独立近千年后,竟能重新归并为华夏本土不可分割的组成部分,亦是成功汉化征服的极好个案,收复华夏故土旧疆的成功范例:

- 大汉王朝:乐浪、玄菟、真番、临屯等海东四郡;交趾、九真、日南等南海三郡;

- 大唐王朝:安北都护府所辖的燕然、坚昆、贺兰、瀚海等众都督府;安西大都护府所辖的昆陵都护府,濛池都护府,康居、大宛、波斯等众都督府;安东都护府所辖的熊津都督府,室韦都督府北麓,靺鞨都督府东麓;

- 大明王朝:交趾布政使司;旧港宣慰司;缅甸宣慰司;老挝宣慰司;八百大甸宣慰司;奴儿干都司北麓;

高原雪域,大漠南海,凡日月所照、江河所经,华夏先民拓土开疆之地,皆为中华之旧疆。

看看千百年来,东亚大陆有多少民族兴起,又有多少民族湮灭?唯有我汉家儿女,与四方夷狄对峙千年,延绵至今。哪怕是气运游丝于缕,哪怕是曾经窘迫到了绝境,但每每有英杰圣贤出而力挽天倾,令我族群繁盛至现今的,还是我华夏神州!

中华五百年必有王者兴,汉武帝唐太宗明太祖之大略雄图,无数华夏先贤横绝戈壁攀越峻岭开创的千年基业,后世子孙望之而潸然涕下。

汉家英雄的铜柱镇南之所,汉家将士的勒马燕然之地,皆是英杰儿郎建功立业的广阔天地,从秦汉到隋唐到宋明,中国历史上这样的复兴轮回本是注定,且笑待金龙腾飞之来日便好。

查看全文>>

狐狸晨曦 - 1049 个点赞 👍

首先,如果我们认为华夏文明是白色,印度文明是黑色,那整个亚洲区块并非只有黑与白两种颜色,而是有无数种过度色,而云南就是其一。

再说历史。我们现在讲云南历史,主要是从战国时期开始,也就是楚国的庄蹻入滇,出处是《史记》和《汉书》。印证史书记载,需要考古发掘。这里能印证的,就是晋宁石寨山古墓群。

石寨山古墓群遗址在石寨村,但没有开放,爬也爬不进去 石寨山出土大量青铜器,但和中原青铜器不同,石寨山的青铜器都没有铭文。我们现在判断石寨山的时代是战国至汉代,原因有二;第一,庄蹻入滇是战国时期,如果他那时建立滇国,那墓群应该是始于战国。第二,1956年,在石寨山六号墓出土了“滇王之印”,这枚印记载比较清楚,是汉武帝刘彻于元封二年,赏赐给滇王尝羌的。这枚印一下说清了三件事,石寨山古墓群的年代(至少到汉),墓的主人(滇王尝羌),统治方式。

现在细说统治方式。

一,战国时期。这一时期,中原和云南的关系是认识了解。古滇国,是楚国的巫郡、黔中郡在前二七七年被秦国攻占后,庄蹻无法回国才建立的。从出土青铜器看,战国时,这地区有较高文明程度,但群落还是很松散,没有统一的国家。它是独立发展的,只不过因为入滇一事,进入了我们的视线。

二,秦时期。秦始皇下令开通五尺道,至当地(曲靖)。但秦朝很短,秦灭亡后,五尺道又中断了。现在史学界搞不清,秦朝有没有统治滇国,但通过五尺道,我们可以搞清两件事;在五尺道以前,可能云南和中原没有通路,至少没有常规通路;证明秦之前,不存在统治关系,秦待定。

三,汉时期。汉初国力很弱,西南疆界在巴蜀一带,这个记载明确。到公元前122年,汉武帝命人出西南夷,想避开北方匈奴,寻西南通道,通往大夏(类似张骞出西域)。当时的滇王尝羌,协助了武帝使者,但被当时的昆明夷阻挡,未能成功(但建立了和滇王的联系)。灭南越国后,汉武帝邀滇王入朝,滇王拒。公元前109年,汉武帝讨伐滇国,滇王尝羌降汉,汉设益州郡管辖,同时赐滇王之印,并允许滇王权利续存。但反叛不断,直到东汉时,滇人势力才完全铲除。总结起来,西汉是遥治,东汉是远治。

古滇国人房屋 遥治和远治的问题就是,你国家一乱,它就不治了。所以到了东汉末年,三国时期,云南又成了群雄并起的失控局面。

西晋初年,中央直接统治云南(宁州),但没多久就是永嘉之乱(311),西晋宗室被屠戮殆尽。

在两晋之间,有一个定都成都的地方政权,简称成汉。成汉屡犯云南(宁州),公元333年时,东晋的爨琛抵挡不住,就投降了成汉。但成汉内部问题很多,爨琛看准机会,后又归了东晋。受封后,爨氏始独霸云南四百年。简单说,就是短暂回归后又跑了。

大小爨碑,就是了解爨时期的最好切入 东晋后是南北朝,这时大家自顾不暇,当然也就没机会去管爨氏云南了。到了隋,天下再次一统,云南自然也回家了,但这时有个插曲,就是南诏的兴起。

简单说,我的观点是,云南本土的居民的文明程度不差,但因为地形原因,很长时间可能缺乏组织(类似泰国班清)。但经过爨氏统治后,云南本土势力开始有了组织,奠定了六诏形成。蒙舍诏起源于现在大理州巍山县,祖廷就是巍山县的巍宝山。其它五诏也都是围着洱海,相隔不远。最后各种机缘巧合,例如唐的扶持,天宝战争指挥者的失误,就直接和连接造成南诏(云南)的独立。但德化碑说的清楚,这不是主动的独立,而是迫不得已。

因为疫情,南诏祖庭没开 南诏德化碑也没开 还好,到了剑川后,异牟寻议政图看到了 阁罗凤出巡图也看到了 至于大理国,它的情况与南诏其实非常不同。唐丢了南诏,属于操作失误。而宋不管大理,是它自己的选择。宋鉴于唐在南诏身上吃了大亏,伤了元气,以至于安史之乱后,虽号称一朝,实成为二国,除拥护李氏的长安集团外,别有河北藩镇独立之团体。所以主动选择,不与大理过多来往。这个选择是对的,但效果没达到。宋最后还是成为中国历史上第一个内部没有大乱(类似黄巢,朱元璋,李自成,洪秀全),硬被外敌灭掉的王朝……后来大理被元灭,元又被明灭,我就不多说了。

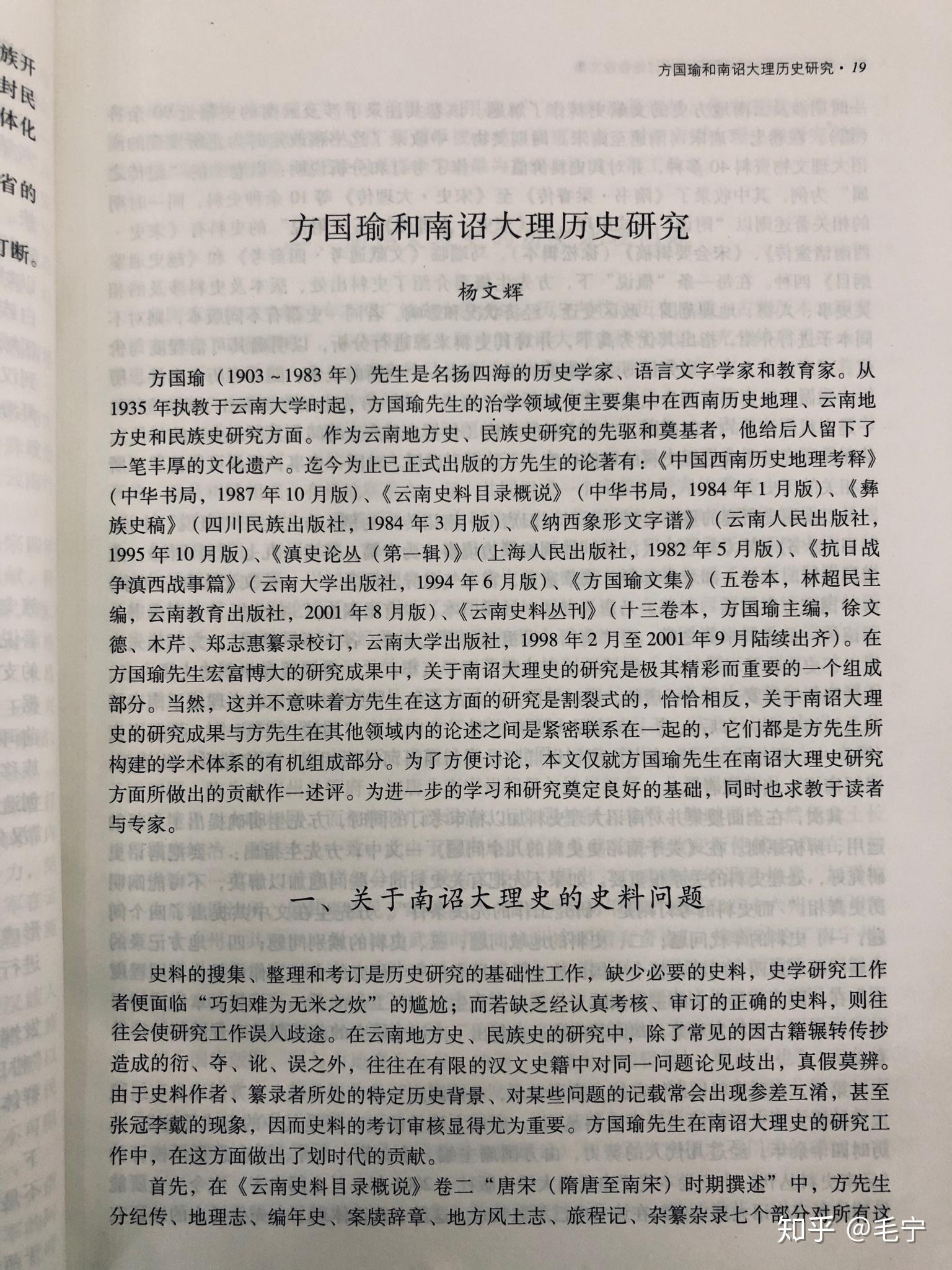

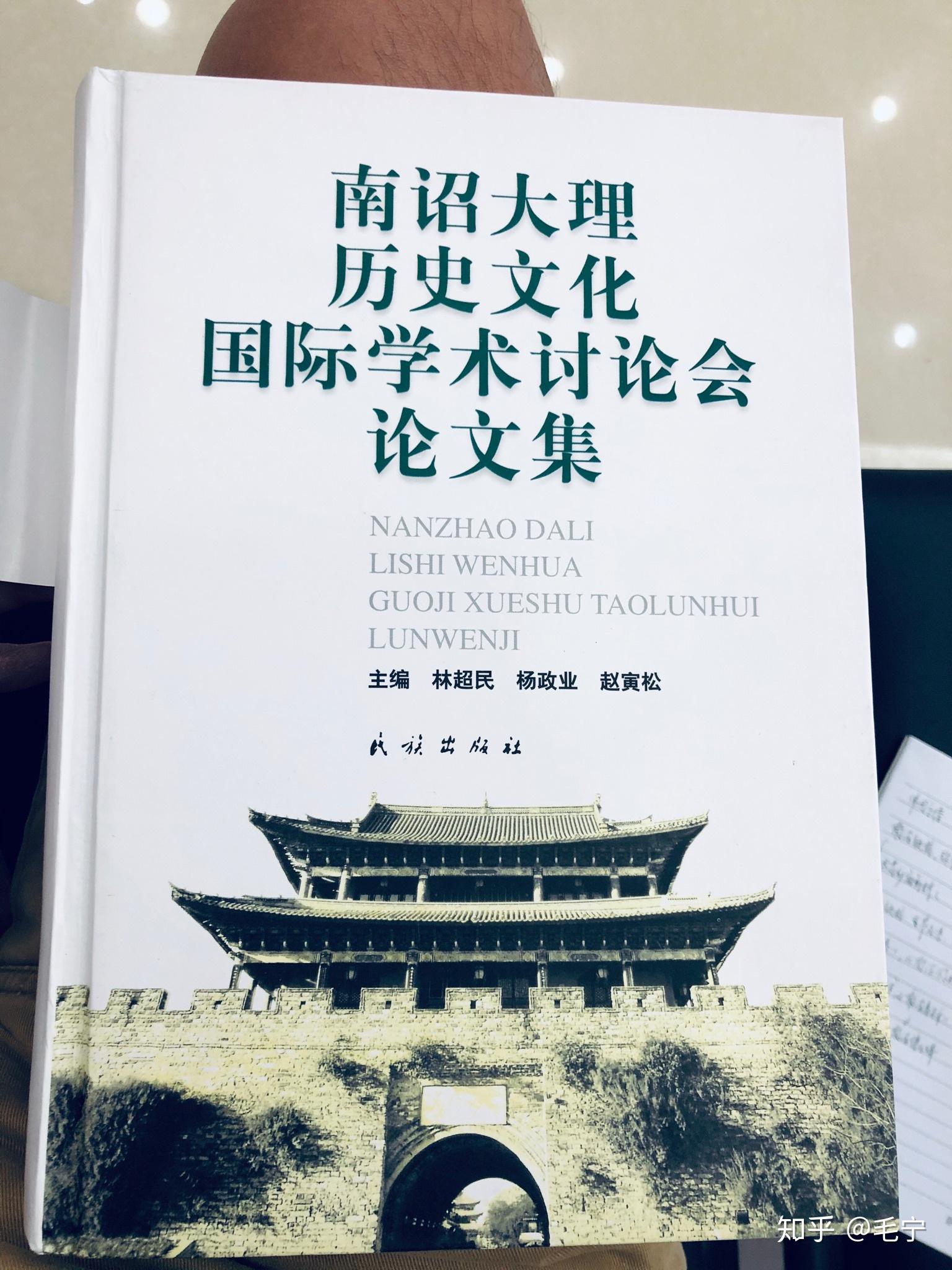

大理国时期的文物比较少,最著名就是地藏寺经幢 如果想基本了解南诏大理情况,这片文章够了 如果要深入了解,就读这本论文选 最后回到问题。纵观历史就知道,中原对西南的认知与管理,是非常逐步的。从开始的了解,到中间的遥治远治,再到后来的统治,脉络非常清晰。但即便进入统治阶段,反复也是非常多的。在开头我说过,如果印度文明是黑,华夏文明是白,那云南的文明大致就是奶黄色。它与华夏有别,但大致依然差不多。所以无论爨时期,南诏时期,还是大理时期,云南游离的最大原因,都是中央的问题。只不过有时是不自信,有时是过度自信,最后弄巧成拙。当中央正常时,回来就是理所应当。

云南文化代表,阿槎耶观音,虽然没了上衣,但还是个观音 查看全文>>

毛宁 - 845 个点赞 👍

我们应该感谢明朝对云南实行的政策。不然云南就变成今天的越南了。

自从安史之乱之后,云南就反了........陈寅恪评价唐朝灭亡就说「唐亡于黄巢,而祸基于桂林。」所谓「祸基于桂林」就是说,晚唐始终必须花费极大的力量来维持边疆针对南诏的防御。唐朝和其他王朝不一样,对唐朝冲击力最大的不是北方的民族,突厥在晚唐时早就衰弱了,而且突厥一直不是唐朝的对手,对唐朝造成极大冲击的是南方的民族。晚唐的南诏国依靠本身的战斗力和与吐蕃的盟约,两次击败唐朝的进攻,甚至一度围攻过成都,并向缅甸扩张,一直打到伊洛瓦底江边。当时的南诏国就是这样的一个南方霸权。

根据经游历唐代广州的阿拉伯商人苏莱曼曾写到南诏的情况:

南诏人的衣着、建筑和中国人相似,信仰佛教,这个国家拥有丰富的富的麝香,境内遍布白雪覆盖的大山,高耸云霄,世所罕见。这里出产的麝香极其优良,疗效极好。

晚唐的南诏国 可见南诏就和日本一样,也属于一个汉文化为基础,兼有浓厚本土文化的汉文化国家。唐朝有六部,南诏则有六曹,即兵曹、户曹、客曹、法曹、士曹和仓曹,完全是模仿唐朝地方官制。当然,南诏的官员,基本都是由世袭公卿贵族出任的。但是,南诏本身也有模仿中原的科举制度。但这种科举制度,我猜测和日本平安时代的科举一样,是世袭制度下一种不太重要的补充。而且南诏的国王也都使用汉风谥号,就和当时的西域白人国家或者韩国一样。像差劲的南诏君主,南诏人就管他叫「幽王」,最优秀的南诏君主,南诏人就管他叫「神武王」。

到了大理时代,也就是段氏家族统治的云南,就是一个南方的韩国,拥有独特的,和中原王朝相似,但又有差异的云南文化。宋挥玉斧的故事也证明了宋朝对云南不再有统治意愿,大理时期的云南也不再耀武扬威,而是和中原王朝保持良好的关系,宋徽宗年间,大理宪宗段和誉曾派使请求入贡。宋朝封段氏为金紫光禄大夫、检校司空、云南节度使、上柱国、大理国王。

大理国的壁画,其君主穿的也是冕服 后来蒙古征服世界,为了从西南方打开缺口对南宋进攻,就先灭大理。二十年内蒙古帝国共对大理国发动了三次战争。末代宰相高泰祥为了保护段皇,首先在大理城和蒙古入侵者进行了战斗,然后又回到自己的封地姚州继续战斗,直到壮烈战死。也算大理的文天祥了。当时忽必烈对他就和对文天祥一样钦佩。

不过大理被蒙古灭后,大理段氏也没有从此结束,他们继续世代担任元朝的大理总管,又经过了一百三十年的岁月。直到元朝灭亡后,仍然效忠蒙古,抗拒新中国(明朝)的统一。明朝这个新中国成立后,进军云南。

你们只知越南写过《平吴大诰》,却不知道大理也有《大理战书》 ,你们只知道越南的「南帝山河南帝居」,却不知道大理也写过类似的诗,末代总管段世给明军统帅傅友德书信,宣扬大理的抵抗情绪,还写诗言志:

长驱虎旅势桓桓,深入不毛取暴残。

汉武故营旗影密,唐元遗垒角声寒。

「汉武故营旗影灭,唐宗遗垒角声寒。」意思是汉武帝征服这里的时候吃了多少苦头,唐玄宗攻打这里的时候吃了多少苦头,难道你还想重蹈覆辙吗?我估计段世仍然想明朝政府借重段氏来统治大理,请求成为明朝的藩属国而非州县。但是很显然朱元璋不买他的账。不过此时段氏的兵马已经不能够支撑起其顽强的意志了,段氏远非南诏和大理国时代可比,只有一城之地,援军也断绝,无论如何无法与占据天下的明军放对。最后段世被擒,大理段氏灭亡。明军占领云南后实行的制度是,在云南实行了文化变迁,并且实行改土归流,大批汉族军民向云南移民,改变了云南的人口结构。在将云南纳入帝国州县、卫所体系的同时,又在昆明分封了黔国公沐氏。一改自残唐以来中原王朝无法控制云南地区的局面。

明军占领大理城 云南就从此重回中国的怀抱。

查看全文>>

余澄空 - 307 个点赞 👍

题主请参见鄙人这个回答:

如果没有清朝,明朝后下一个汉人王朝是否能打下今天的领土面积? - 王子长的回答简单来说,中国封建社会的历史也是一部向边疆地区的扩张史,2000多年以来,这个过程一直在缓慢但坚定的推进。云南不能单独讨论,需要贵州放在一起,因为有一个地方叫云贵高原。南宋时期,汉人已经开发了湖广,周边尚未被汉人大规模开发的,一个是云贵高原,一个东北平原。相对于气候寒冷的东北平原,较为温暖的云贵高原无疑更有吸引力。因此明代移民扩张的重点是云贵高原。实际上,明朝也想向更往南的中南半岛扩张,他们也付诸实践了,如成祖时期设立的交趾布政司。如果交趾布政司立住了,那么整个中南半岛都有可能“自古以来”。然而,明朝在中南半岛却遭到了前所未有的抵抗。我认为原因有两点:一是生产力,中南半岛土著居民的生产力水平比云贵高原的高太多了,甚至中原王朝都从他们那里引进过农作物,比如大名鼎鼎的占城稻。较高的生产力水平使得汉人相对于当地土著并没有什么优势,而且还可以养活更多的土著人口,进一步增加了汉人建立稳固统治的难度;二是贪多嚼不烂,事实上,光是消化云贵高原就已经让明朝付出巨大心力了。有明一代,西南200余年烽烟不断,土著起义此起彼伏。到了明末,西南四大土司均被削平,明朝在这里的统治才算真正稳固下来,但此时距离明朝灭亡已经只剩不到半个世纪了。

查看全文>>

王子长 - 220 个点赞 👍

1956年,解放军在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体,蓬头垢面的男男女女。经过调查发现人数不少,他们生活的环境十分落后,常年在幽暗的森林下生活,服装破烂不堪全靠野果捕猎生活,仿佛好像原始人。

这些原始人,他们是云南最后一个被发现的民族,他们是苦聪人。

云南有很多神秘的原始丛林,其中3000多米高峰的哀牢山就有一个,在这里因为海拔高,山势陡峭,草长得比人还要高,还因为有无数树林作为隐藏,下去三点之后,这里就等于外面的黑夜了,无法看清东西,所以异常凶险。

但是苦聪人,他们就居住在这片原始丛林中,因为有人曾经发现过他们的踪迹,为了帮助他们走出大山。

1956年云南的一支部队就接到命令奔赴哀牢山找寻野人的踪迹,但是在出发前,他们接到的命令都是“不许问去哪里?不准问去干什么?”

命令如山,虽然知道危险,可是大家还是毫无畏惧的走进了哀牢山丛林中。在哀牢山中,时不时就会听到野兽的叫声,尤其到了下午3点天黑之后,它们就会出来伤人,为了避免有人受到伤害,队长每隔半小时就会点一次名。

冒着危险,战士们在原始丛林中找寻了三天三夜,可是他们压根就没有发现任何“野人”的踪迹,他们甚至猜测,是不是他们早就被野兽给吃掉了?但是很快这种猜想,就被消除了。

找寻了许久,队长下令大家原地休息十分钟,之后继续前进。有个小战士,他坐下来揉揉自己的酸胀的小腿,队长看到他捶腿,他有些害羞,转了一个方向。但就是这个转身,他刚好就发现了一个“野人”在摘果子。

这个野人,他全身皮肤黝黑,而且身无寸缕,头发也是乱糟糟的。小战士发现了野人,他立即呼喊队长:“快来看,那里有人!”

队长仔细一看,还真是。他对小战士说:“隔着这么远,你都能看清,你的视力不错嘛!”他们一行人赶忙走过去。

野人看到他们,明显被吓到了,他叽里哇啦说了一堆话,可是大家都听不懂,战士们跟他讲话,他也听不懂。后来,双方只能根据比划手势来判断对方想要表达的意思了。

野人看到队长他们没有恶意,就将他们带到自己的部落里,可是战士们才到部落,其他的野人看到他们,就纷纷抄起了“棍棒”之类的家伙,随时做好准备要和他们打起来。

在这里的野人,他们身上都没有穿衣服,仅仅只是用树叶遮挡住了自己的关键部位,他们的居住条件也非常简陋。有的住在山洞里,有的在粗壮的大树中挖了一个洞,或者直接就用树杈搭建一个小帐篷。

尽管队长一个劲的表示,他们没有恶意,但是部落中的野人依旧不肯放下手中的武器,为了避免起冲突,队长把他们身上的食物留给了野人,他们就撤出了部落里。

队长把这个消息向上级领导报告,领导们很重视在原始丛林中的野人们。他们这一次,带去了食物、医疗用品、衣服和盐巴等等东西。这一次,因为带上了本地人,大家经过肢体动作和复杂的说话,终于能让野人知道他们来这里的目的了。

他们只是想要接他们离开丛林,去外面更好的地方居住。

在丛林里,他们还过着“刀耕火种”的生活,这种等于就是挖个坑,就把种子种到土里,能不能长出食物就是靠天,所以他们常常吃不饱。他们的食物来源,都是靠采野果和打猎,他们还在用石器切割食物。

这样的生活和原始人基本上没有任何的区别。

在丛林里,虽然与世无争,可是他们生病的话,也没有办法得到及时的医治。如果生病了,那么就靠晒太阳。而且在丛林中的瘴气、蛇虫鼠蚁、有毒的物质和野兽都很多,他们居住起来也不安全。

尤其他们在丛林里也没有办法纺织,所以也没有衣物可以包裹在身上,婴儿出生时,也只能用烧过的芭蕉叶包裹在身上。

他们在这里生活,已经和外面的世界隔绝很长一段距离了。经过当地人的解释,这群还过着原始人生活的人们,就是苦聪族。他们是在很久之前,因为被战乱逼到山中去的,他们世世代代都在山里生活。

从发现他们开始,当地的领导就开始派人进山里,教他们说话,给他们带去生活的必需品,等到他们愿意离开后,就让他们来到当地,给他们土地耕种,帮助他们建造房屋。

一开始,很多苦聪族的人都不习惯现代的生活方式,他们还采用“刀耕火种”,这样让他们的粮食产量依旧很低,所以当地就派了专员来教导他们如何耕地、播种和种植,直到他们学会了才离开。

当时从山里走出来的苦聪人有2000多个,他们初次下山,有的人适应不了,所以又跑回山里去了,来来回回逃跑的人,最多的经历了6次,才算是在现代社会停留了下来。

当地给他们建立村子,让老师来给孩子们上课,还给他们建立的卫生所,让他们生病了可以得到救治,因为这一系列积极的措施,他们的寿命都开始变长了。

因为苦聪族是拉枯族的一个分支,所以在1985年,他们就正式融入到拉枯族中去了,他们的人数也增加到3万多人。

离开固有的生活方式,很难,但是未来却值得期待。生活在原始从里中,一切似乎都只能听天由命,可是他们出来了,他们可以与现实的世界接轨,知道外界的变化,与时俱进,让自己的下一代可以得到更好的生活,他们的血脉也可以得到更好的延续。

发布于 2023-03-23 19:41・IP 属地福建查看全文>>

春风得意 - 25 个点赞 👍

查看全文>>

云叶