首先,如果我们认为华夏文明是白色,印度文明是黑色,那整个亚洲区块并非只有黑与白两种颜色,而是有无数种过度色,而云南就是其一。

再说历史。我们现在讲云南历史,主要是从战国时期开始,也就是楚国的庄蹻入滇,出处是《史记》和《汉书》。印证史书记载,需要考古发掘。这里能印证的,就是晋宁石寨山古墓群。

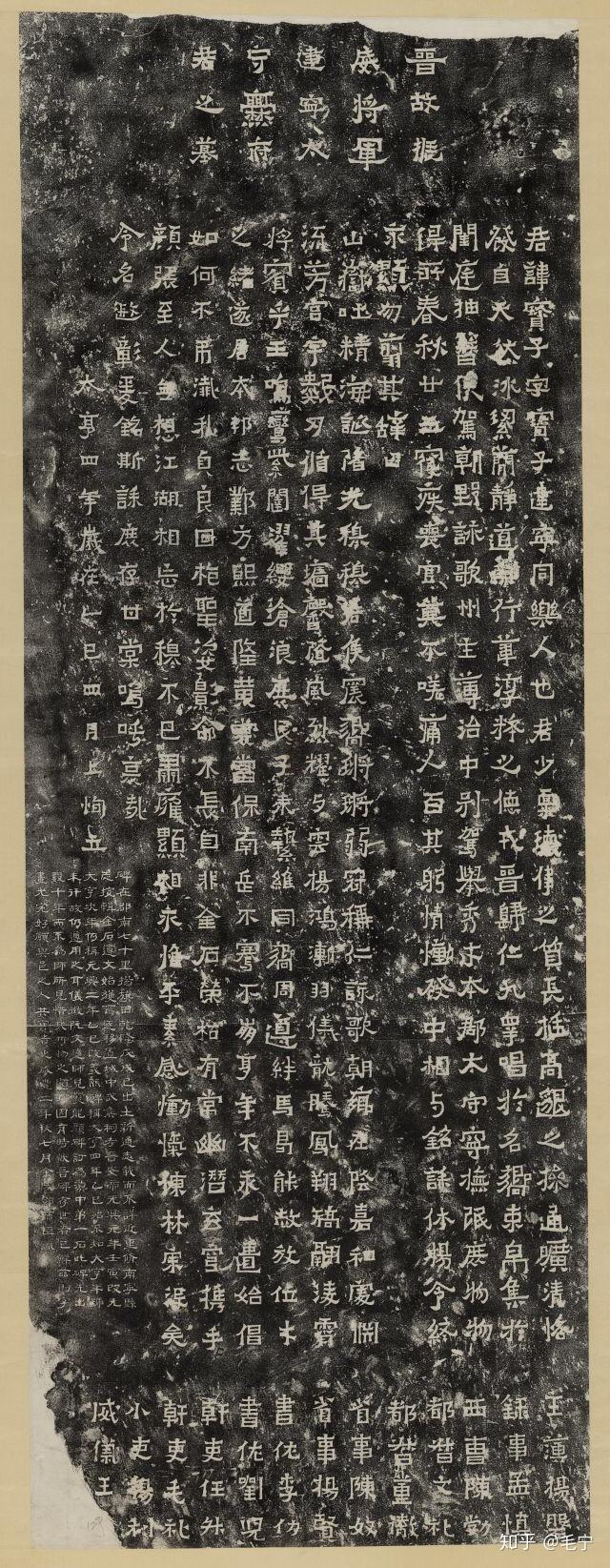

石寨山出土大量青铜器,但和中原青铜器不同,石寨山的青铜器都没有铭文。我们现在判断石寨山的时代是战国至汉代,原因有二;第一,庄蹻入滇是战国时期,如果他那时建立滇国,那墓群应该是始于战国。第二,1956年,在石寨山六号墓出土了“滇王之印”,这枚印记载比较清楚,是汉武帝刘彻于元封二年,赏赐给滇王尝羌的。这枚印一下说清了三件事,石寨山古墓群的年代(至少到汉),墓的主人(滇王尝羌),统治方式。

现在细说统治方式。

一,战国时期。这一时期,中原和云南的关系是认识了解。古滇国,是楚国的巫郡、黔中郡在前二七七年被秦国攻占后,庄蹻无法回国才建立的。从出土青铜器看,战国时,这地区有较高文明程度,但群落还是很松散,没有统一的国家。它是独立发展的,只不过因为入滇一事,进入了我们的视线。

二,秦时期。秦始皇下令开通五尺道,至当地(曲靖)。但秦朝很短,秦灭亡后,五尺道又中断了。现在史学界搞不清,秦朝有没有统治滇国,但通过五尺道,我们可以搞清两件事;在五尺道以前,可能云南和中原没有通路,至少没有常规通路;证明秦之前,不存在统治关系,秦待定。

三,汉时期。汉初国力很弱,西南疆界在巴蜀一带,这个记载明确。到公元前122年,汉武帝命人出西南夷,想避开北方匈奴,寻西南通道,通往大夏(类似张骞出西域)。当时的滇王尝羌,协助了武帝使者,但被当时的昆明夷阻挡,未能成功(但建立了和滇王的联系)。灭南越国后,汉武帝邀滇王入朝,滇王拒。公元前109年,汉武帝讨伐滇国,滇王尝羌降汉,汉设益州郡管辖,同时赐滇王之印,并允许滇王权利续存。但反叛不断,直到东汉时,滇人势力才完全铲除。总结起来,西汉是遥治,东汉是远治。

遥治和远治的问题就是,你国家一乱,它就不治了。所以到了东汉末年,三国时期,云南又成了群雄并起的失控局面。

西晋初年,中央直接统治云南(宁州),但没多久就是永嘉之乱(311),西晋宗室被屠戮殆尽。

在两晋之间,有一个定都成都的地方政权,简称成汉。成汉屡犯云南(宁州),公元333年时,东晋的爨琛抵挡不住,就投降了成汉。但成汉内部问题很多,爨琛看准机会,后又归了东晋。受封后,爨氏始独霸云南四百年。简单说,就是短暂回归后又跑了。

东晋后是南北朝,这时大家自顾不暇,当然也就没机会去管爨氏云南了。到了隋,天下再次一统,云南自然也回家了,但这时有个插曲,就是南诏的兴起。

简单说,我的观点是,云南本土的居民的文明程度不差,但因为地形原因,很长时间可能缺乏组织(类似泰国班清)。但经过爨氏统治后,云南本土势力开始有了组织,奠定了六诏形成。蒙舍诏起源于现在大理州巍山县,祖廷就是巍山县的巍宝山。其它五诏也都是围着洱海,相隔不远。最后各种机缘巧合,例如唐的扶持,天宝战争指挥者的失误,就直接和连接造成南诏(云南)的独立。但德化碑说的清楚,这不是主动的独立,而是迫不得已。

至于大理国,它的情况与南诏其实非常不同。唐丢了南诏,属于操作失误。而宋不管大理,是它自己的选择。宋鉴于唐在南诏身上吃了大亏,伤了元气,以至于安史之乱后,虽号称一朝,实成为二国,除拥护李氏的长安集团外,别有河北藩镇独立之团体。所以主动选择,不与大理过多来往。这个选择是对的,但效果没达到。宋最后还是成为中国历史上第一个内部没有大乱(类似黄巢,朱元璋,李自成,洪秀全),硬被外敌灭掉的王朝……后来大理被元灭,元又被明灭,我就不多说了。

最后回到问题。纵观历史就知道,中原对西南的认知与管理,是非常逐步的。从开始的了解,到中间的遥治远治,再到后来的统治,脉络非常清晰。但即便进入统治阶段,反复也是非常多的。在开头我说过,如果印度文明是黑,华夏文明是白,那云南的文明大致就是奶黄色。它与华夏有别,但大致依然差不多。所以无论爨时期,南诏时期,还是大理时期,云南游离的最大原因,都是中央的问题。只不过有时是不自信,有时是过度自信,最后弄巧成拙。当中央正常时,回来就是理所应当。