网传南京大学一青年教师东思嘉离世,疑因个人原因轻生,手握多项国家级奖学金,具体情况如何?

- 417 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

新有灵犀 - 381 个点赞 👍被审核的答案

作为圈里人,这消息我几个月前就知道了。

说什么工作开展顺利不是工作压力导致的可以省省了。如果你有兴趣可以看看东老师什么时候回的国,什么时候中的青基,再想想归国海龟申请海优的deadline,把这个时间线捋一下,你就能发现里面的门道了。在东大这种体系里你一步慢步步慢,对于东老师这种对自己要求很高的人来说恐怕心里很难接受。另外东老师的cv很好找,你去比较下其他中青基的同方向的老师的简历,你也会发现一些有趣的东西。

我只能说海外的同志们有很多想回国的,但是没有大腿你又想在国内混起来是万万没戏的。没有引路人就算你牛顿爱因斯坦附体也白搭。东老师已经给你们探过路了,希望这位我未曾谋面的同行下辈子别再干这个了,搞啥不吃碗饭呢。另外奉劝铁了心想归国的朋友,你既有科研价值,也有另一种价值叫做统战价值。海优就是给你这个兑现两个价值的机会。别轻易的放弃了统战价值,也别高估自己的科研价值。

查看全文>>

张振宇 - 3685 个点赞 👍

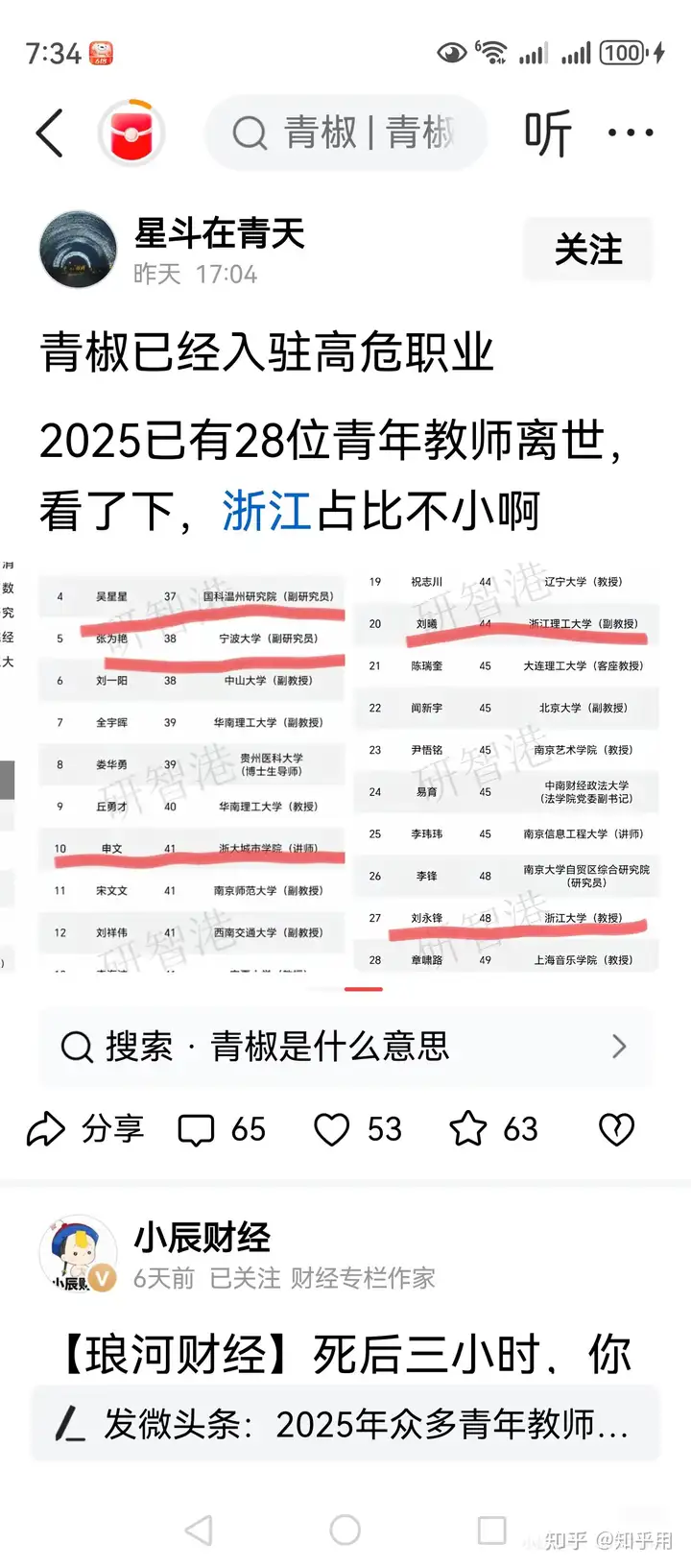

好多朋友还在问,为什么感觉学术圈一天到晚都是这个死、那个死,讣告发个没完没了?

可是按照当前压榨年轻人至死方休的科研管理体制,年轻人的结局真的就只剩三种:

癌症、猝死、玉玉……

不会再有任何新意,查重率98%。

越努力、冲得越快,离这三种结局就越近。

因为这个养蛊游戏一开始就是注定了,通过非升即走、有组织科研团队、投票制、破五维等手段,在年轻人身上扎满管子疯狂抽血。

年轻人被迫成为写论文、报项目的机器,成为高校和科研机构晋升评估排名、获取经费拨款的工具。

国家级奖学金又如何?不过是证明了,这个人被规训得远超常人。但凡是还有点脑子,会花点时间思考,我这样做到底有什么意义?做这些东西的目的是什么?能问出这些问题的人,基本上就表明已经脱离了“主流”的思潮,永无“登顶”之可能,是为小镇做题家所不齿的。

而随着扩招,加入这场游戏的人还会越来越多,你不干有的是人干。

高校完全不缺人,这个老了、累了、病了、不好用了,换一个就是,没有你还有下一个人,又不是非你不可?

接下来几年,博士还在疯狂扩招,每年都是一茬又一茬的新鲜韭菜长出来,根本不愁割的。

真以为自己做的所谓科研是多么不可替代?醒醒吧。

也许在你看来,科研成果就如同自己的孩子,你触摸过实验室每一根试管,亲眼看着那些仪器在运转、反应,每一天都有新的变化、每一天都是不一样的。

但是对高校来说,这些“不同”和“独特”没有意义。他们只关心论文和项目,而论文和项目是标准化的,你发的子刊和别人的子刊没有区别啊?

这个子刊没有了就找下一个人来,让下一个人发子刊。

下一个没有了,还有再下一个……

还是趁早认清现实认清形势:你,和那些试剂、燃料、药品没有任何区别,只不过是用来催化促成论文项目的耗材而已。

除了家人,还有谁会记得你?

癌症和猝死我不是很懂,可以等其他懂的朋友来回答。

题目这个情况,基本上是第三种。如果有目前已经处于类似状况的朋友,不妨试试参考如下建议:

把自己的生活线下化、实体化。

年轻人一天到晚沉浸在论文里面,很容易就用脑过度,精神层面思考太多,超过了肉身的承受范围。

这时候应该立即对大脑的cpu限速,禁止它思考,把精力和能量留给肉身。

比如,不要网购,要多去商场亲眼看、亲手摸每一个产品,告诉自己,我和世界还有很多联结的……

以上供参考。祝好。

——————

以下是读评论专区:

1、我读研究生的时候面对纷繁复杂的实验和令人窒息的变态作息时间,每天都在问自己:我这么做的意义是什么?后面果断放弃读博,硕士毕业走人!

老哥说得对。一个被高度规训的人,是根本不会思考自己所做的事情究竟有什么意义、做这些究竟是为了什么,而是近乎本能地沿着他人已经预设好的路线盲目前进。

如果你做不到这一点,你是不可能被授予为所谓“优秀”称号。

相反,评论区老哥老早就已经看破了人生的真相,跳出了三界之外俯视这套规则,又未尝不是另一种人生赢家。

如果早知国家级优秀奖学金的代价是紫砂,当年也未必愿意拿这种奖。命运早已对所有馈赠标好了价格。

2、放个暑假出去旅游了一趟后,感觉整个人都活过来了

是的,保持头脑正常运转的能力,不要朝着别人预设的错误路线狂奔,其基本条件就是要实体化、线下化。

你的肉身首先要有自己的事情要做,头脑才会跟着去思考自己的感受,学会尊重肉身是有极限的。

人要紫砂,其本质就是痛苦已经超越了人体承受的极限,以致于想要把肉身直接抹杀来解决痛苦。

而那些还没有紫砂的,无非是肉身向精神苦苦哀求,获得了暂时的苟延残喘。

从今天开始,请尊重你肉身的感受,饿了就吃,累了就睡,无聊了就出去耍,绝对禁止强制开机让大脑超频运转。

3、个人紫砂行为归因于大环境,这个逻辑有点奇怪

首先要明确,一个两个人的行为可以理解为个人问题。

但是社会是由个人构成的,当成群结队的人做出了同样的选择,你就很难再把这个问题归结为个人选择。何况再每一个极端选择的背后,还有很多面临同样的处境的人,他们不是从来没有考虑过紫砂,只不过是由于一些原因暂时还没有这样做。

其次,将紫砂归纳为“个人行为选择”的背后,意味着认为人是有这种选择的。

但是本人非常不认同,紫砂可以被当做为人的一种选择。

换言之,选择紫砂的自由,不是自由。

因为它严重违背了人类的基本道德情感和生物本能,任何一个正常的人都是不会紫砂的。不但不会紫砂,甚至从来就不曾有过这种念头。

所以,大家应该警惕所谓“自由派”,“尊重他人命运”。因为这根本就不是自由。

当我们能意识到这一点——当很多人做出了同样的选择后它就会变成社会问题,那么接下来我们再来思考,年轻人除了这个选项,是否还有其他选项。

为了回答这个问题,我们需要了解当前的年轻博士究竟处于一种什么处境:

1、当前能进高校从事教学科研岗位的人,无一不是同龄人中的佼佼者。你可以想象到,当年考研保研的都是哪些人?是一天到晚泡图书馆的,还是一天到晚在宿舍旷课打游戏的(没有说打游戏不好的意思,只是说这些朋友对学习这件事的排序优先级较低)?

这些在学习这个维度表现优秀的人由于长期刷题,并形成了路径依赖,对社会的适应能力较低(说难听点就是,除了进高校就没地方去了)。

所以很多朋友说“不去高校就去企业嘛”,这个观点可能是不成立的。

2、从培养目标来看,招收博士的首要目的,本来就是面向高校、科研院所的教学科研岗位的。他们的技能长期与学术研究绑定,和企业需求的技能一直就有壁,不是那么容易切换的。

比如,从学术研究的角度来讲,电池的技术有很多种,锂电池的、铅酸电池的、太阳能的……但是目前市场火的只是新能源电池,那你让这些研究铅酸电池的朋友去哪里呢?(没有说铅酸电池不好的意思,只是举个例子而已,答主也不是研究电池的……)

由此来看,博士的就业面本来就是很窄的,除了个别学科以外,很多人的选择几乎就只有高校了。

3、那么我们再来看现在的高校是怎么回事。

现在的高校不仅压榨学生,还压榨老师。

很多人总是说拿到帽子就舒服了,其实并不会。哪怕你拿了杰青,够牛逼吧?觉得自己话语权够高了吧?

呵呵,信不信哪天学校引进个院士过来,专门就是为了制衡你的。

这种锦标赛游戏是没有尽头。上了杰青照样如此,何况是底下的小青椒。

那么学生是什么处境呢?

是博士还没入学的时候,就已经被老板拽过来做实验、搞论文。因为老板也被学校的非升即走机制压得喘不过气了,而压力是只会自上而下传导的。学校压学院,学院压老板,老板就压你。

所以年轻博士们早在读书的时候,就已经被日复一日地规训,我要写论文、写论文、写论文……要顶刊顶刊顶刊,其他的写了也是垃圾……

被规训个四五年、六七年之后,这帮人就温顺无比了。

4、等到年轻博士们毕业的时候,又面临什么处境呢?

没有安家费、没有编制、没有引进待遇、没有配偶安置(可能在一些边缘地区、已经和科研基本上八竿子打不着的地方还有)……

晋升标准是年年水涨船高的、是横向PK的、是招1000个人来淘汰997个人的……

是只认高水平权威期刊、高级别项目的……

和这些相对的:

是年年扩招的博士招生简章、是一茬又一茬的新鲜毕业博士

是僧多粥少的期刊版面、是立项率越来越低的基金资助,

是十年纯收入都买不起的房价、是年年上涨的物价,

是连自己几十年来听都没听说过的不知道哪里冒出来的野鸡单位也在搞非升即走,而达不到要求要赔十几万、几十万然后被一脚踢出去……

如此,你还要认为,年轻人“接受不了任何失败,出了问题只想找死”,是他们太脆弱?

我只想用一句话来结尾:

折磨你的人最知道你过得多不容易,但是他们最喜欢做的事情就是先把你逼疯,然后一边欣赏着你的疯癫,一边责怪你不够体面。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

柳鲱 - 1406 个点赞 👍还没有人送礼物,鼓励一下作者吧

查看全文>>

夜雨星风 - 1354 个点赞 👍

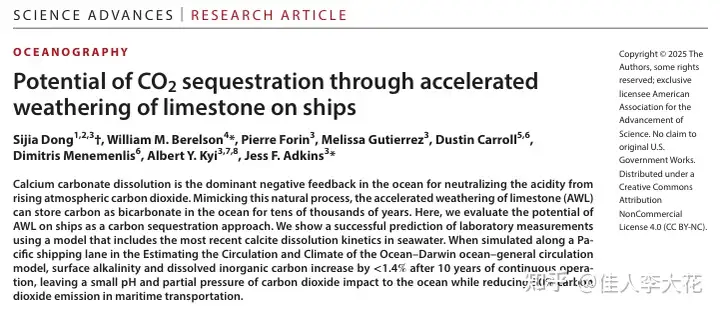

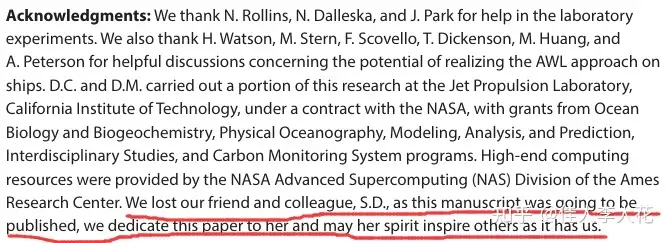

我找到了那篇可以算是东老师“遗作”的,发表在SCIENCE ADVANCES上的文章:

东老师是第一作者。

我也找到了其他作者们在致谢中对东老师的缅怀:

看东老师的简历,说实话,我有些不太相信东老师是因为非升即走而选择离开的。

手里有正在进行的国青基和省青基:

国家自然科学基金青年基金,近饱和海水中碳酸钙溶解动力学及其影响因素,2025 – 2027,主持

江苏省自然科学基金青年基金,碳酸钙溶解的水化学效应和海洋碳酸钙溶解通量构建,2025 – 2027,主持不但有这篇刚刚接收的Science子刊,还有地球科学大类的顶刊论文:

Dong S.*, Pavia F. J., Subhas A. V., Gray W., Adkins J. F., Berelson W. M. (2024). Carbon Cycling in Marine Particles Based on Inorganic and Organic Stable Isotopes.Geochimica et Cosmochimica Acta.

东老师的这些成绩真的已经足够耀眼,反正我是挺羡慕的。

如果说从东老师的简历里能看出什么“问题”的话,那大概可能是“出成果比较慢”吧。

我第一次听说这种感觉,是从一位哈佛回来的同学嘴里。

他说他在国外读博、博后的那些年里,他的老板一直拒绝他发表Nature或Science子刊,说那些属于magazine,适合讲故事,并不适合把扎实的研究发表上去,说等以后有了“有意思的故事”,再投那些杂志。

造成的直接后果,就是他准备回国申请海优的时候,因为没有子刊,被鄙视了……

回国后,他的科研习惯仍然沿袭了他家导师的“路数”,希望做出一个比较扎实的研究后,发表一篇行业内顶刊。

于是,没过多长时间,他就被领导“约谈”了,领导用挺客气的方式跟他表达了一个意见——

小伙子,你出文章有点慢啊!

到他第一次申请基金失败后,领导再次把他拎到跟前教育了一番——

小伙子,你没有掌握游戏规则啊!下周学部领导过来交流,你负责接送!好好跟人家聊聊!

这个同学适应能力很强,很快掌握了游戏规则,拿到基金,也深谙了水文章的精髓。

虽然跟人家这种“大佬”不可同日而语,但是作为一个日常各种项目“背景板”的小卡拉米,我和这位同学有个相同的感受:

没意思!

即使找到一个感兴趣的研究方向,也没人会给你时间,越来越高的考核要求像大山一样压在头上,两年出不来一篇好文章,呵呵;

每年忐忑的等待着基金放榜,一方面是确实需要那笔经费,另一方面也是希望转年能过个好年,不用整个寒假都没完没了的“打磨本子”。

把科研作为职业,当然是因为喜欢,尤其是像东老师这种科研做得非常好的人,自然是非常喜欢,非常有热情。

但是当热情被逐渐消耗殆尽,看到实验失败,第一反应不是兴致高昂的研究失败原因,而是想到文章又泡汤了,年底要怎么办的时候,科研也就不再是“探索”,而只是一个“活儿”了。

今天本来心情就不太好,看到这个新闻,心里觉得更堵得慌了……

只能说,无论是像东老师这样的青年才俊,还是像我这样在高校里艰难求生的小卡拉米,想开点,都想开点。

这个世界上总还有关心你,而你也关心的人;总还有需要你照顾的猫猫狗狗枝枝叶叶;总还有没吃过的好吃的,没玩过的好玩的。

自己用尽力气赚到的工资,不花掉用来犒劳自己,多冤啊!

上次去看望导师的时候,他问我毕业这么多年,最后悔的事情是什么?

我:追求那些莫名其妙的东西,文章啊,项目啊,这么晚才生孩子,我当年到底是有多想不开啊!

很多事其实“想开”就好了,它可能并没有你当时所以为的那么重要,项目拿不到天不会塌,文章被拒了也不是世界末日。

最后给你们看看宛如末日来临,和平时截然不同,灯火通明却空无一人的马路,还蛮有意思的:

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

佳人李大花 - 1129 个点赞 👍

照我说,现在要想在学术圈当青椒,得有股子泼皮破落户的样子才行。

何谓破皮破落户?要么狠,要么忍,要么滚。

你要么就狠狠的卷一波(当然是在保证身体健康的基础上)。把该拜的山头都拜了,把该拿的项目都拿了,把该发的文章都发了,把该中的本子都中了,熬过漫长的几年,功成名就了那咱一切都是值得的。

你要么就死死的忍一波。学会伏低做小,学会唾面自干,学会压力转移。本子没过,无求所谓,非升即走,爱咋咋地。深刻认清咱横竖就一条烂命,你在学术圈混的唯一目的是继续混下去,而不是什么著作等身、上院士墙,不值得为这乌烟瘴气的学术圈生哪怕一分钟的气。

你要么就远远的滚一波。此处不留爷,自有留爷处。你要相信,你是有博士学位的人,没必要非得留在这里当牛做马才能实现人生价值。向下兼容的人往往会过得很舒服。

现在的青椒,大多数都是苦出身,或者是乖学生当太久以至于形成了深深的思维定式。只要学阀和领导给你定一条rule,你就会迫不及待地在这根线上去卷,如果没达成预期目标,就会觉得自己是世俗意义上的失败者。

村里摆了一桌酒席,乡绅对穷秀才说:你没资格上桌。秀才会深刻反思,接连写好几首诗来表达自己怀才不遇、困顿潦倒的境地,郁郁终日。

这就是书生的做法。

小混混会怎么样呢?

小混混会观察,如果对方非常强大,他就会嬉皮笑脸溜之大吉,找另外一个酒宴去打秋风。

如果自己打得过,那好嘞:你不让劳资上桌?劳资把你桌子掀了。

顶级混混是刘邦,身无分文但就敢大喊“刘季贺礼一万钱!”上桌吃个肚圆先,管它后面洪水滔天。

有这种心态,才是合格的青椒。

查看全文>>

幽州大肚肚 - 636 个点赞 👍

今天我想开骂!

TMD混账的世界,TMD变态的自以为是的愚蠢认知!

我从小看着长大的孩子,一个不错211大学的大三学生,努力了三年拼绩点拼竞赛,终于可以有保研资格了。

然后,等待他的是什么呢?是什么呢?

想保研,得提前联系导师,得填报夏令营,得填一堆材料,各种面,各种完成导师的要求,包括不限于五天研读顶会论文并复现创新完成报告等,整个假期都在忙

这,不算什么,他熬夜做到了

一个,一个,又一个

终于熬过来了,他拿到了老师们的口头offer

然后呢?他想着终于可以休息一下了

结果,老师发消息,要求他从现在开始干活,并温馨提示,研一功课紧张,干不了太多,所以从现在开始,包括整个大四包括大四的寒暑假,都要努力干活,强度嘛就是前面研读复现论文的那种。

他郁闷苦闷了,他妈妈问我,到底哪里出了问题?

到底哪里出了问题?!

放心,出问题的不是你可怜的孩子,他们不过是被压榨的最底层,学校娟老师,老师卷学生。过去我们读研,研二才开始上课题,研一好好上课,985研究生课程绝不轻松。

现在好了,提前两年开始压榨学生,美其名曰多学点东西,对自己将来有好处!

多学个屁!

你自己信么?

这些又是绩点又是竞赛的孩子,相当多都具备了研读论文完成所谓科研的基本能力,不然,哪里来的竞赛国家一二等奖?!

不是因为他们已经具备这样的能力,你会要他们吗?!

明明就是用着自己手中的权利,尽可能尽早尽一切可能的压榨学生,还说什么多学点东西!

他们需要这么学么?他们当中有几个将来会在大学里混教职,整天为了发一些自己都知道是在骗的论文拼命,有几篇论文对实际工作有帮助呢?!大学的实际科研转化率低到令人发指!我们单位几乎从不与什么大学合作项目,没有意义,华工武大也一样。

当然也有个别例外,但是毫无例外的均是来自有大学合作的公司背景。

多学点东西?!笑话,具备研读论文写报告能力需要花四年时间点灯熬油,每天像蝼蚁一样不眠不休吗?

你们明明知道他们已经具备了,稍加锻炼即可,明明就是为了完成学校给你们下达的狗屁kpi

说的这么冠冕堂皇

其实老师也是可怜虫,骂他们也不对,那到底是哪里出了问题!

不想多说了,我只知道,这样会被累死的,累死在这些没有意义没有价值的kpi上

我只知道,原本明媚的学生时光就这样被毁了,我想告诉他的妈妈

不然,我们算了吧,因为啊

当下环境学历确实需要,但也要看在谁手里,董小姐手里和你手里是不一样的,她的值钱你的就不知道了

从上大学开始就拼命,放心研究生熬下来了,还是换个地方卷kpi

然后来个职场35岁

这么操蛋的人生,有什么价值和意义,最好的时光还是个差二两的996福报

当然,我没有说

我闭嘴了

因为我不过只是沟里的一只虫子

----------------------------------/-------

依据部分评论内容,思考了一下,问题大概出在信息不透明,如果大学招研究生有如下明文规则,事情就好办了,即:

每个有资格招收研究生的导师们在主页上明确注明

1.接收的预推免研究生,开始干活的时间,如:大三下学期,或最晚不超过大三暑假,以口头同意提供offer为开始时间

2.注明开始干活的时间强度要求,可以举例说明

3.注明不能满足1,2要求的预推免学生不予接收

4 统考上来的研究生 开始工作的时间与强度

当然,佛系老师们也要声明

既然这是研究生的潜规则,那不妨把它明文写出来,由学生自行选择,不然就会出现选完了发现不合适,又不好重新再选的尴尬。

查看全文>>

mimi - 474 个点赞 👍

查看全文>>

SKWA - 314 个点赞 👍

我已经不知道该说些啥了。

东老师的学术发表详见

总结如下:出生学术世家,上大学以后整个学术生涯非常顺利。2025年发了一个一作Science Advance(个人感觉是投稿Science然后被转投Science Advance),参与一篇Nature,全部挂上了南京大学的单位。个人也没有啥重大疾病。

但是也看出来有些问题:

1)她回国的时候没有拿到海优,可能正在申请这些头衔。个人认为这是个非常有风险的决定,在回来之前没有拿到任何帽子的话,在南京这种学术妙瓦底,承诺的很多资源坑定是不作数的。(当然,如果就算拿到帽子才回来的话,启动经费也可能打折扣,参见zj某985)

2)从回国到现在有一年多了,没有与本校甚至国内的任何人合作发表文章。甚至连本校类似方向的,可能认识的老师也没有任何合作。这是很危险的行为,因为她只是助理教授,没有独立的课题组,甚至经费也是大佬分发的。她未来发展要拜码头,说白了就是“学成文武艺,货与大佬家”,用自己的学识上供给大佬,换得大佬的肯定和经费。如果舔地不够绝对,就是绝对不忠诚,怎么赢得大佬的青睐呢?

所以呢,感觉跟黄老师差不多,人生太顺了,没有经过国内大佬以及行政人员的各种丑恶嘴脸,因此不幸殒命。她是一个善良的好科学家。

查看全文>>

专业搬砖户 - 249 个点赞 👍

看很多小盆友还很有信心的样子,拿到帽子就好了。

我在这里来澄清一个现实: 拿到海优压力一样很大。

我同学里大概有2个杰青,1个接近杰青,不算这三个的话大概有4-5个海优。这些人其中大概有3个是院士门徒,其中有2个是院士首徒。

人人压力都很大,基本上没人知道孩子上几年级的这种,平均头发白了1/3-1/4。额,好像没那么多,就是花白而已。

压力不大的只有嫁了有钱人的万年带编讲师。。。

对于南大无大腿青椒来说,一篇science advanced 和没发也没什么区别,

基本上就相当于浪费了生命。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

卝卝卝卝卝卝卝卝 - 248 个点赞 👍

查看全文>>

温柔的人有福了 - 226 个点赞 👍

回首往事,二十年前也曾误入某985。差一天报到,原来承诺分房十正式编制没了,改为非升即走。果断润了…

虽然学校违约了,但也赔偿了--不过是我赔给学校几万服务费。

对了,住校招待所同一周转宿舍的兄弟,早我几天报到,赶上了老人老办法,分到手校内福利房也是几万元(现在估计值小千万了吧)。

离开的那天,我去交钱,他也去交钱。我领到了离职转单,他领到了房钥匙。

查看全文>>

日月山 - 203 个点赞 👍

查看全文>>

Joy Chu - 154 个点赞 👍

我的发小,善良开朗一直会为人着想的女神,第一个在我生日时发祝贺给我的好朋友,虽然四月初就得知了消息,我至今无法接受事实。我对丝瓜的印象还停留在她回国前,我总是能够在朋友圈刷到她美美的照片,不同肤色的同事一起合影,海上各种漂亮的风景,各色奇奇怪怪的海洋生物…那时真的好羡慕她。回国后,她慢慢淡出我的视线了,很久很久都没有看到她消息,没有任何照片,我只从别的发小那里得知,丝瓜被同院的副院追到手了,我以为她日子能过的风生水起,工作应该也不会有太大压力,万万没想到会是如此痛心的结局。如果当初没回国,丝瓜会不会还是我的丝瓜

查看全文>>

Natalie - 123 个点赞 👍

目前新闻看见的几个都是海归博士。

我本科时候,老师就和想去德国、美国留学的同学说,海归很大问题就是很容易没有国内的资源人脉,如果回国没有拜对码头,以后的学术生涯很可能并不顺畅,乃至寸步难行。

我开始以为是只有文科这种宗派山头林立才有这种忠告,理工科相对更看成果一点,毕竟理工科成果容易量化,没想到乌鸦一般黑。

查看全文>>

岭南阿润 - 118 个点赞 👍

查看全文>>

Sawyer - 110 个点赞 👍

思瓜是ex的同学,都是学霸。很多年前美食节大家聚会时候,听ex吐槽过和大学老师谈恋爱,思瓜不听劝,旁人也不好多说。吐槽老家伙“诚征情人”唯一不改的诚字都过不去。。当时因为太单纯,这瓜的年纪差大又是师生所以印象深刻。。。更早时候数学老师King部长上课就夹带私货,说能出国做研究就别回来,被大家嘲笑崇洋媚外。。。难料时隔这么多年再来个回旋镖。。。

逝者安息吧,哎

查看全文>>

哈次卡西 - 106 个点赞 👍

查看全文>>

梅尔特莉莉丝 - 87 个点赞 👍

"当青年学者被迫在'生存'与'理想'间二选一,整个学术界都将为此付出代价"。

现在还不清楚东思嘉老师具体因为什么选择轻生,我们只能等南京大学出通告。

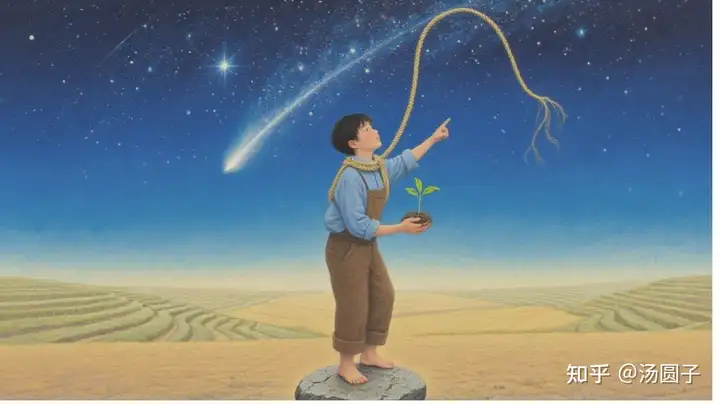

但以往采访中东思嘉老师提到"回国后最大的挑战是平衡学术理想与现实考核",她主持的多个项目要求在短时间内产出产业化成果,这是一种"既要仰望星空又要脚踏实地"的双重压力。

什么叫既要仰望星空又要脚踏实地?我画了个图,我想大概是这个意思吧。

一头被要求脚踏实地认认真真搞科研(实际上脚下只有一块摇摇欲坠的石头),一头被各种急功近利的考核勒着脖子,想想自己曾经的学术理想,捧着刚发芽的嫩苗,仰望星空。

在这种压力下,谁又能不感到迷茫,感到疲惫,感到自己的理想遥不可及,感到自己干的事情毫无意义呢?

毫无疑问,东思嘉老师的能力是没有任何问题的。

2010年考入南京大学地球科学与工程学院,本科期间所有课程学分绩点位列全院第一,大二进入教育部重点实验室,大三研发的深海原位反应装置被写入美国《Chemical Oceanography》教材。本科毕业直博到南加州大学,加州理工学院博士后,32岁南京大学博导。主持多项重点科研项目,科研成果世界一流。

这样的学者简直是天才,是宝藏,假以时日必定能成为顶尖科学家。可现在她却年纪轻轻就走了,真令人惋惜、伤感。

学术界给我的感觉是,这是一个巨大的毫无人情味的名利场,处处都写着急功近利,处处都写着人情世故,处处都写着生意和金钱。本该有的人文关怀却少的可怜。

以前要基金、要项目、要经费、要拜山头,现在更要成果转化、要助力发展。可是干活儿的人就那么几个,人的精力就那么多,哪儿能实现那么多既要又要的事情呀。

很多事情,想的时候很简单,很理想。类似于既要仰望星空又要脚踏实地,既要搞基础研究,又要推动成果转化。

是,道理我都明白,这样很好很理想。但有没有考虑该怎么实现呢?制度写起来简单,无非是改考核体系嘛,完不成项目不给升职称,成果不转化不给评荣誉,达不到要求辞职走人。

可制度上简简单单的几句话,落到青年科研人员身上就是一坐又一坐大山,所有的实际工作都要他们来干,但该给的待遇,该给的关怀都去哪里了呢?

人不是机器,不是工具,更不是耗材。

当青年学者被迫在'生存'与'理想'间二选一,整个学术界都将为此付出代价。

我是 专注教育领域创作,教育领域知势榜上榜答主,985退学博士。您的点赞关注是对我创作的最大鼓励,感谢感谢!

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

汤圆子 - 79 个点赞 👍

科研这条路真的不好走,特别是中国国内的科研路,越来越畸形,这是无数中青年夜以继日的血泪,只为了那所谓的非升即走,高强度的科研考核。

南大33岁女老师去世后, science子刊录用了,同事们在她的论文里加了这句话:

We lost our friend and colleague, S.D., as this manuscript was going to be published, we dedicate this paper to her and may her spirit inspire others as it has us.

查看全文>>

CHAN.K - 69 个点赞 👍

查看全文>>

山河 - 63 个点赞 👍

很多回答还是以缅怀为主,以劝告同行和后来者保重身体,过好自己的生活为主。

如果是这些话,我也能写个几千字回答。但是我不太想说这些了。毕竟我以前类似回答说了太多太多了。

那么我想说什么呢?

我想说的是,我知道现有的答主都是好心,都很善良。但是你们的回答没有用!!!

俗话说得好:靠山吃山,靠水吃水。

那么在我国科研行业吃什么呢?不好意思,吃人~

对,吃人!

我用豆包搜索了近十年的博士研究生招生人数,大家看看吧。

根据教育部及国家统计局公开数据,2015年至2024年我国博士研究生招生人数持续增长,2025年数据因招生周期尚未结束暂未完全公布。以下为具体情况:

一、2015-2024年博士招生人数

1. 2015年:7.44万人

2. 2016年:7.73万人

3. 2017年:8.39万人

4. 2018年:9.55万人

5. 2019年:10.52万人(首次突破10万)

6. 2020年:11.60万人

7. 2021年:12.58万人

8. 2022年:13.90万人

9. 2023年:15.33万人(三年增长32%)

10. 2024年:17.11万人(较2023年增长1.78万)看到了吗?十年时间博士研究生翻了一倍还多!!!准确数字是130%!!!而我国每年能提供的教职数量提高了130%吗???不仅没有提升,我都怀疑还剩多少?!

当然,企业研发岗位肯定是肉眼可见的多了起来。可真的能容纳这翻了一倍多的博士数量吗???

更不谈已经多了这么多的情况下,去年可是规划了2035年博士倍增哦。

这是根据教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》中博士研究生规模扩张目标的通俗概括。

政策出处与核心表述

2024年2月,中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,明确提出:

“有序扩大研究生培养规模,稳步提高博士研究生占比,大力发展专业学位研究生教育”。

规模增长目标(“倍增”含义)

• 基准年:2023年我国博士招生约15.3万人。

• 2035年目标:按纲要精神及配套政策推算,博士招生规模预计将达到30万人以上,实现“十年倍增”。我知道的,反正某211高校今年凭空多了几百个博士名额。该校某领导私下说“这名额多的都不敢招”。(哪来那么多博导和经费)

且不谈这些博士培养都是个什么水平。但是这个数量怎么消化上头真的想过吗???只要这种博士扩招不停,我国现有博士数量一直能保持高位。那么只要拿到博士学位的各位就是毫无疑问的博士红利!!!

对,博士红利!!!就跟人口红利一样的博士红利!!!各位博士就是我国社会的红利!我们为了生存就不得不相继拼杀,最终只有少数蛊王才能吃鸡!!!而且大多数读博的人真的很单纯,只要上面给块骨头,就能自发的内卷起来。好像多吃块骨头才能对得起自己的学位一样。

早点认清吧,绝大多数博士也就是普通人。别看什么这青那青,在学术界只手遮天,耀武扬威。真正和社会接触一下就会发现,啥玩意儿啊,屁都不是……在中西部城市x青们还能算个人物。在北上广深一看,有些x青光靠工资只怕房子都买不起,还房贷都压力很大!!!和苦哈哈的打工人毫无二致!!!

那卷的意义在哪呢?献完青春献终身,永生永世当红利吗???

话再说回来,博士红利的现状能改变吗?反正“2035博士倍增计划”结束之前,不会有什么改变。死几个青椒,死几个博士,那算事儿?这么多人还求着干活儿呢,死就死了,正好腾位置给后来人。

想改变,在我看来,这就得跟出生率差不多。现在孩子多金贵啊,跳个楼社会震动。为啥啊?孩子出生少了啊。跳一个就少一个。就这么点孩子了,能不金贵吗?

所以什么时候博士也跳一个少一个了,那博士们和青椒们的待遇才能真正的好起来。

我们内心一定要谨记:对于赵老爷们来说,我们哪怕不配姓赵,可我们也姓钱孙李,周吴郑王,冯陈褚卫,蒋沈韩杨……我们不是牛马,我们是人!

多说无益,最后还是劝各位青椒们、博士们和博士生们都好好苟住。毕竟,活着比什么都强!狗都知道:好死不如赖活着。

总不能,人不如狗吧?

查看全文>>

淡腾铲屎官二号 - 56 个点赞 👍

查看全文>>

知乎用 - 28 个点赞 👍

查看全文>>

瓜瓢山肥宅 - 15 个点赞 👍

查看全文>>

洛中旅人 - 4 个点赞 👍

查看全文>>

管夷吾 - 4 个点赞 👍

查看全文>>

美国倒闭 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

唐李白 - 2 个点赞 👍

现在一看大学年轻学者离世这几个字,直觉就告诉我是非升即走失败后轻生,目前来看果然如此。每当这种事发生,就会有人出来抨击非升即走,如果你是处在这个竞争漩涡中的学者及其朋友、家属那无可厚非,否则只能说你们伪善到了极点

因为非升即走不是任何人的主观选择,而是相对过剩的优秀人才和相对稀缺的优质教学岗位之间矛盾的客观体现。总要有一种方式淘汰人,在不同方式中,凭论文非升即走已经是相对最公平、对公共利益最有促进作用的方案了,不然能怎么办

如果不非升即走,那只会增加找不到工作的青年学者数量,到时候人家就不会轻生了吗?如果不靠论文非升即走,那只能凭借教学、同行评议这种没有可量化标准的参考依据,结果只能是加剧学阀的存在。这是悲剧,但已经是相对最好的悲剧

查看全文>>

郑云潇 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

深具世界眼光