"当青年学者被迫在'生存'与'理想'间二选一,整个学术界都将为此付出代价"。

现在还不清楚东思嘉老师具体因为什么选择轻生,我们只能等南京大学出通告。

但以往采访中东思嘉老师提到"回国后最大的挑战是平衡学术理想与现实考核",她主持的多个项目要求在短时间内产出产业化成果,这是一种"既要仰望星空又要脚踏实地"的双重压力。

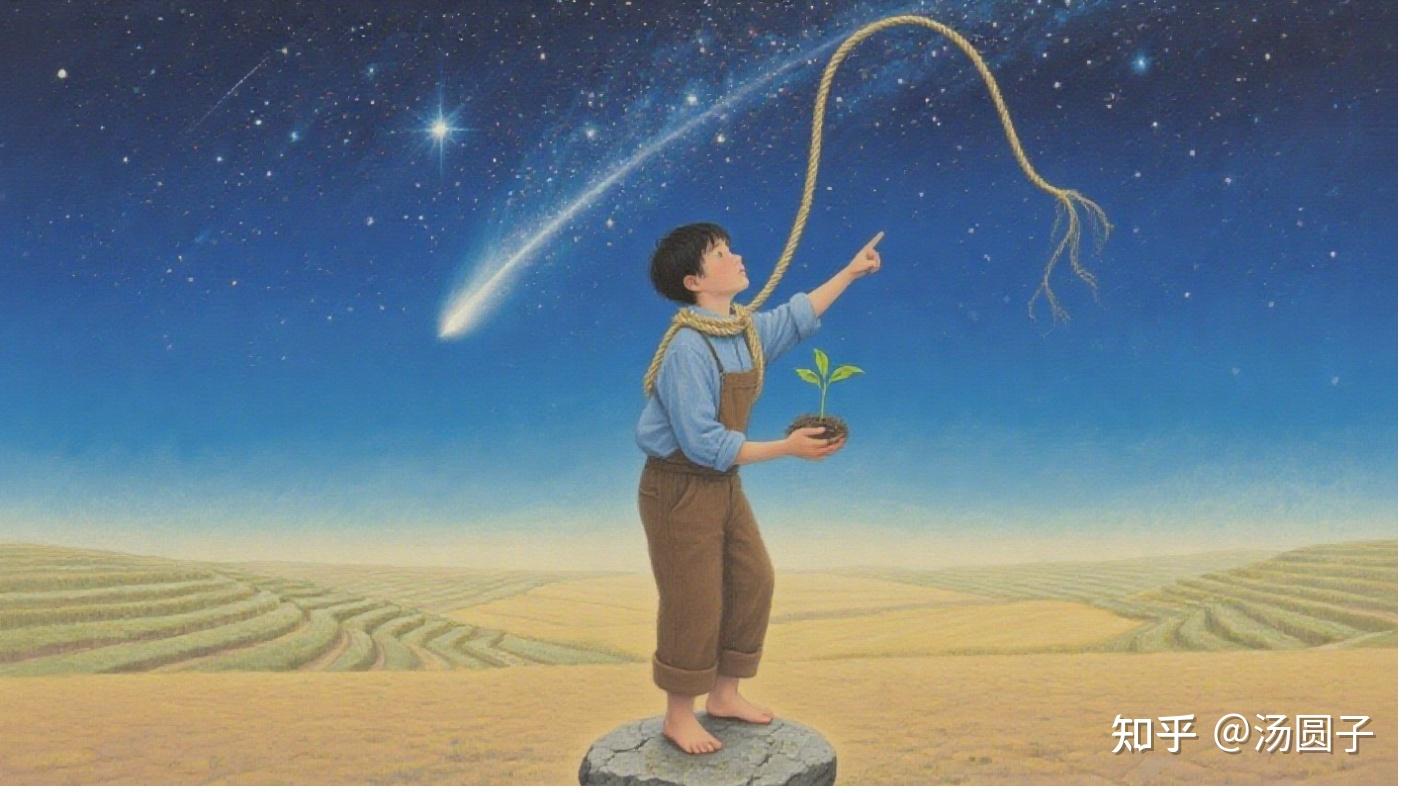

什么叫既要仰望星空又要脚踏实地?我画了个图,我想大概是这个意思吧。

一头被要求脚踏实地认认真真搞科研(实际上脚下只有一块摇摇欲坠的石头),一头被各种急功近利的考核勒着脖子,想想自己曾经的学术理想,捧着刚发芽的嫩苗,仰望星空。

在这种压力下,谁又能不感到迷茫,感到疲惫,感到自己的理想遥不可及,感到自己干的事情毫无意义呢?

毫无疑问,东思嘉老师的能力是没有任何问题的。

2010年考入南京大学地球科学与工程学院,本科期间所有课程学分绩点位列全院第一,大二进入教育部重点实验室,大三研发的深海原位反应装置被写入美国《Chemical Oceanography》教材。本科毕业直博到南加州大学,加州理工学院博士后,32岁南京大学博导。主持多项重点科研项目,科研成果世界一流。

这样的学者简直是天才,是宝藏,假以时日必定能成为顶尖科学家。可现在她却年纪轻轻就走了,真令人惋惜、伤感。

学术界给我的感觉是,这是一个巨大的毫无人情味的名利场,处处都写着急功近利,处处都写着人情世故,处处都写着生意和金钱。本该有的人文关怀却少的可怜。

以前要基金、要项目、要经费、要拜山头,现在更要成果转化、要助力发展。可是干活儿的人就那么几个,人的精力就那么多,哪儿能实现那么多既要又要的事情呀。

很多事情,想的时候很简单,很理想。类似于既要仰望星空又要脚踏实地,既要搞基础研究,又要推动成果转化。

是,道理我都明白,这样很好很理想。但有没有考虑该怎么实现呢?制度写起来简单,无非是改考核体系嘛,完不成项目不给升职称,成果不转化不给评荣誉,达不到要求辞职走人。

可制度上简简单单的几句话,落到青年科研人员身上就是一坐又一坐大山,所有的实际工作都要他们来干,但该给的待遇,该给的关怀都去哪里了呢?

人不是机器,不是工具,更不是耗材。

当青年学者被迫在'生存'与'理想'间二选一,整个学术界都将为此付出代价。

我是

专注教育领域创作,教育领域知势榜上榜答主,985退学博士。您的点赞关注是对我创作的最大鼓励,感谢感谢!