你怎么理解“饱暖思淫欲“与“仓廪实知礼节”?

- 4 个点赞 👍

查看全文>>

上单祢衡 - 3 个点赞 👍

“思”不是行动,

“知”也不是行动,

只说明前者(饱暖、仓廪实)有一定导致后者(淫欲、礼节)发生的可能性,

随便举一个反例就知道前后二者不存在必然性因果关系了。

发布于 2025-03-14 14:43・IP 属地广西还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

Alan - 1 个点赞 👍

查看全文>>

围观群众david - 1 个点赞 👍

“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”:儒家语境下的思辨

一、引言:古老命题的碰撞与思考

“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”,这两句流传千古的话语,宛如两颗深邃的思想种子,深深扎根于中国传统文化的土壤之中,引发着历代学者与思想者的无尽思索。它们看似简单直白,却蕴含着对人性、社会发展以及道德观念的深刻洞察。这两者究竟是一个问题的两个方面,相互补充、相互印证,还是如同矛与盾般相互对立、彼此冲突?在儒家思想的宏大框架下探讨这一问题,不仅能让我们更深入地理解这两句名言的内涵,还能为我们剖析人性与社会关系提供独特的视角。

二、“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”的内涵阐释

(一)“饱暖思淫欲”的含义解析

“饱暖思淫欲”,从字面意思理解,是指当人们在满足了基本的温饱需求之后,往往容易滋生出过度的欲望,尤其是在声色享乐等方面。这里的“淫欲”并非单纯指性欲,而是一种广义上的过度欲望,涵盖了对物质享受、感官刺激等方面的无节制追求。此语反映出一种人性的倾向,即在物质条件得到满足后,若缺乏内在的道德约束和精神指引,人很容易陷入对欲望的追逐之中,从而偏离正道。例如,在历史上的一些富贵之家,当家族积累了大量财富,生活变得富足安逸后,子孙后代往往容易沉迷于奢侈的生活,出现骄奢淫逸的行为,如大肆挥霍钱财、纵情声色犬马等,最终导致家族的衰败。

从心理学角度来看,这一现象可以用马斯洛的需求层次理论来部分解释。当人的生理需求(如温饱)得到满足后,会追求更高层次的需求,而如果在追求过程中缺乏正确的引导,就可能将需求过度聚焦于较低层次的感官满足,而非自我实现等更高层次的追求。从社会层面而言,“饱暖思淫欲”警示着我们,物质的丰富并不必然带来精神的富足和道德的提升,相反,它可能成为滋生不良行为和思想的温床,需要我们时刻保持警惕。

(二)“仓廪实知礼节”的含义解析

“仓廪实知礼节”,强调的是当国家或个人的粮仓充实,物质生活达到一定的富裕程度后,人们才会注重礼节、遵守道德规范。它揭示了物质基础与精神文明之间的一种关联,即物质的丰裕是道德和文明发展的前提条件。在一个连基本温饱都无法保障的社会中,人们往往为了生存而奔波,无暇顾及道德和礼节的培养。只有当物质条件改善,人们无需为生计担忧时,才有可能将更多的精力投入到精神层面的追求,如学习礼仪、注重道德修养等。

以历史发展为例,在一些经济繁荣的朝代,如唐朝的贞观之治和开元盛世时期,社会经济高度发达,百姓生活富足。此时,文化艺术蓬勃发展,礼仪制度也更加完善,人们在人际交往中注重礼节,社会呈现出一种文明有序的景象。从儒家的角度来看,“仓廪实”为“知礼节”提供了物质保障,使人们有条件接受教育,学习和践行儒家倡导的道德规范,如仁、义、礼、智、信等,从而推动整个社会的道德进步。

三、儒家思想的基本理念与价值取向

(一)儒家的人性观

儒家对人性的看法秉持着一种较为乐观和积极的态度。孔子提出“性相近也,习相远也”,认为人的本性在初始时是相近的,但由于后天的环境和教育不同,才导致了人与人之间的差异。孟子进一步发展了这一思想,主张“性善论”,认为人天生就具有“四端”之心,即恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心,这是人性中善良的萌芽,通过后天的培养和教育可以发展为仁、义、礼、智等道德品质。而荀子则主张“性恶论”,认为人性有恶的一面,需要通过后天的礼仪教化来加以约束和改造,使其符合道德规范。尽管儒家内部对于人性本善还是本恶存在争议,但都强调后天教育和环境对人性塑造的重要性,认为通过教育和修养,人能够不断完善自己的品德,实现道德的升华。

(二)儒家的道德观

儒家的道德观以“仁”为核心,构建起了一套完整的道德体系。“仁”是一种至高的道德境界,体现为对他人的关爱、尊重和包容。孔子说:“仁者爱人”,强调人与人之间应该相互关爱,推己及人。在“仁”的基础上,衍生出了义、礼、智、信等道德准则。“义”指的是正义、合理的行为准则,要求人们在面对选择时,要遵循道义;“礼”则是社会的礼仪规范,通过外在的仪式和行为规范来约束人们的言行,使其符合道德要求;“智”代表着智慧,要求人们具备明辨是非的能力;“信”则强调诚实守信,是人际交往和社会秩序的基石。儒家认为,通过践行这些道德准则,个人能够实现自我完善,社会也能达到和谐有序的状态。

(三)儒家的社会理想

儒家的社会理想是建立一个“大同”社会,在这个社会中,“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”。这是一个充满仁爱、公平正义、和谐有序的社会,人们互敬互爱,各尽所能,共同追求社会的福祉。为了实现这一理想,儒家主张通过道德教化来提升个人的品德修养,进而影响和改善整个社会风气。同时,儒家也强调统治者要实行仁政,关心百姓的生活,以道德的力量来治理国家,使百姓在安居乐业的基础上,自觉遵守道德规范,共同构建一个美好的社会。

四、“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”在儒家思想框架下的关系探讨

(一)一致性:物质与精神的递进关系

从儒家思想的角度来看,“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”在一定程度上具有一致性,它们共同反映了物质基础与精神追求之间的递进关系。“仓廪实知礼节”强调了物质基础对道德文明发展的重要性,这与儒家注重民生、主张先让百姓富足的思想相契合。儒家认为,只有当百姓的基本生活得到保障,才有可能进行道德教化,引导他们知礼节、守道德。而“饱暖思淫欲”则提醒我们,在物质条件改善后,必须及时进行道德教育和引导,否则人们可能会因过度追求欲望而迷失方向。这两者相互补充,共同说明了物质条件是精神发展的基础,但仅有物质基础还不够,还需要通过教育和修养来提升精神境界,以避免陷入欲望的陷阱。

例如,在一个社会中,当经济发展,百姓生活富足后,政府如果能够及时加强道德教育,推广儒家的道德观念,引导人们树立正确的价值观,那么这个社会就有可能实现“仓廪实而知礼节”的良好局面。反之,如果忽视了道德教育,即使物质条件优越,也可能出现“饱暖思淫欲”的不良现象,导致社会风气败坏。因此,这两句话都在强调物质与精神之间的紧密联系,以及在不同阶段需要采取不同措施来促进社会的健康发展。

(二)矛盾性:道德自律与环境影响的冲突

然而,“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”在儒家思想体系中也存在一定的矛盾性。“仓廪实知礼节”侧重于强调外部环境(物质条件)对人的道德行为的影响,认为物质的丰富必然会带来道德的提升。但“饱暖思淫欲”却揭示了即使在物质条件满足的情况下,人依然可能因为缺乏内在的道德自律而陷入欲望的深渊。这反映出儒家思想中关于道德自律与环境影响之间的冲突。

儒家虽然重视环境对人的塑造作用,但更强调个人的道德自律。孔子说:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”强调通过自我反省和修养来提升道德境界。孟子也主张“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,突出个人在面对各种环境诱惑时应坚守道德底线。从这个角度看,“饱暖思淫欲”体现了人性中可能存在的弱点,即容易受到欲望的驱使而忽视道德自律;而“仓廪实知礼节”则过于乐观地估计了物质环境对人的道德影响,忽略了个体在道德选择上的自主性。

例如,在现实生活中,我们可以看到一些人即使身处富裕的环境,拥有丰富的物质条件,但由于缺乏内在的道德修养,依然做出违背道德和法律的行为,如贪污腐败、为富不仁等。这说明物质条件的改善并不必然导致道德的提升,个人的道德自律在其中起着关键作用。因此,“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”之间存在着一种矛盾关系,它们提醒我们在探讨人性与社会道德发展时,既要关注外部环境的影响,也要重视个人的道德自律。

(三)互补性:全面看待人性与社会发展

综合来看,“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”在儒家思想框架下具有互补性,它们从不同角度为我们提供了全面看待人性与社会发展的视角。“仓廪实知礼节”让我们认识到物质基础对于社会道德进步的重要性,为社会的发展指明了方向,即要先致力于发展经济,提高人民的生活水平,为道德建设创造良好的条件。而“饱暖思淫欲”则使我们警惕人性中的弱点,认识到在物质条件改善的同时,必须加强道德教育和个人修养,培养人们的自律意识,以防止欲望的过度膨胀。

在儒家的社会治理理念中,这两者的互补性体现得尤为明显。统治者既要关注民生,发展经济,实现“仓廪实”,让百姓过上富足的生活;又要重视道德教化,通过教育、礼仪等方式引导百姓“知礼节”,同时倡导个人修身养性,避免“饱暖思淫欲”的现象发生。只有将这两者有机结合起来,才能实现社会的长治久安和人的全面发展。例如,在儒家推崇的古代圣王治理天下的模式中,圣王一方面会采取措施发展农业生产,保障百姓的温饱;另一方面,会设立学校,推行礼教,培养百姓的道德品质,使社会在物质丰富的同时,保持良好的道德风尚。

五、“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”在历史与现实中的映照

(一)历史中的呈现

在历史的长河中,“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”的现象屡见不鲜。以朝代兴衰为例,在一些朝代的初期,统治者往往能够励精图治,关注民生,推行轻徭薄赋等政策,使社会经济得到发展,百姓生活逐渐富足,出现“仓廪实”的局面。随着经济的繁荣,文化教育也得到重视,社会风气较为良好,人们注重礼节,遵循道德规范。然而,到了朝代的后期,统治阶层往往沉迷于享乐,“饱暖思淫欲”,大肆挥霍财富,生活奢靡无度。这种行为不仅导致了社会资源的浪费,还引发了社会矛盾的激化,最终可能导致朝代的衰落。例如,唐朝后期,统治阶层的腐败和骄奢淫逸之风盛行,藩镇割据、民不聊生,曾经辉煌的大唐帝国逐渐走向衰败。

再如,在一些家族的兴衰历程中,也能看到这两种现象的体现。一个家族在创业阶段,往往勤劳节俭,艰苦奋斗,积累了一定的财富和家业。当家族进入繁荣时期,子孙后代如果能够保持良好的家风,注重道德修养,就能够继续保持家族的兴旺,践行“仓廪实知礼节”。但如果子孙们贪图享乐,“饱暖思淫欲”,不思进取,挥霍祖业,最终可能导致家族的败落。历史上许多名门望族的兴衰沉浮,都为这两句话提供了生动的例证。

(二)现实中的启示

在现代社会,“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”依然具有重要的启示意义。随着经济的快速发展,人们的物质生活水平得到了极大的提高,这为精神文明建设提供了良好的物质基础。然而,我们也看到一些不良现象的出现,如部分人在富裕之后,追求过度的物质享受,沉迷于奢华的生活方式,甚至为了满足个人欲望而不择手段,违背道德和法律。这正是“饱暖思淫欲”的现实体现。

因此,在当今社会,我们既要继续推动经济发展,提高人民的生活质量,实现“仓廪实”;又要高度重视精神文明建设,加强道德教育,弘扬社会主义核心价值观,引导人们树立正确的价值观和消费观,做到“知礼节”。同时,个人也应该加强自身的修养,提高道德自律能力,在面对物质诱惑时,能够坚守道德底线,避免陷入欲望的泥沼。例如,在企业经营中,一些企业在取得成功、积累了财富后,积极履行社会责任,关注员工福利,参与公益事业,这是“仓廪实知礼节”的良好表现;而另一些企业则为了追求利润最大化,忽视员工权益,甚至从事不正当竞争,这就是“饱暖思淫欲”的反面案例。

从国家层面来看,政府在制定政策时,应注重经济发展与精神文明建设的协调推进。一方面,通过政策引导和资源投入,促进经济的持续健康发展;另一方面,加大对教育、文化等领域的支持力度,加强道德宣传和教育,营造良好的社会风气。只有这样,才能实现社会的全面发展和人的全面进步,避免出现物质文明与精神文明发展失衡的局面。

六、结语:在思辨中寻求平衡与发展

“饱暖思淫欲”与“仓廪实知礼节”这两句古老的话语,在儒家思想的语境下,为我们展现了人性与社会发展的复杂图景。它们既存在一致性,共同揭示了物质与精神之间的递进关系;又存在矛盾性,反映了道德自律与环境影响之间的冲突;同时还具有互补性,为我们全面理解人性与社会发展提供了多维度的视角。

在历史与现实的长河中,这两句话不断得到印证和诠释,提醒着我们在追求物质丰富的同时,不能忽视精神文明的建设;在关注外部环境对人的影响时,不能忘记个人道德自律的重要性。我们应当在这两者之间寻求一种平衡,通过合理的政策引导、有效的道德教育和个人的自我修养,实现物质文明与精神文明的协调发展,构建一个更加和谐、美好的社会。在当今时代,深入思考和理解这两句话的内涵及其关系,对于我们传承和弘扬儒家思想的精华,推动社会的进步与发展,具有不可忽视的重要意义。

发布于 2025-03-13 08:08・IP 属地山东查看全文>>

亚历山大帝国 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

读书以治愚 - 1 个点赞 👍

子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)

首先

儒家的体系构建是顺人性的,它正面评价人性及人生快乐。

它认为人性本善;

它不禁欲,相反它赞赏人性美好和感观快乐,并认为以美启善是默化出人之内心深处善良情感的路径,诗书礼乐是一个人的必修课:不学诗无以言。

食不厌精,脍不厌细。

子在齐闻韶(乐),三月不知肉味。

巧笑倩兮、美目盼兮,素以为绚兮...礼后乎?...可与言诗。

暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

子谓卫公子荆,“善居室。始有,曰:‘苟合矣。’少有,曰:‘苟完矣。’富有,曰:‘苟美矣。’”

闵子侍侧,訚訚如也;子路,行行如也;冉有、子贡,侃侃如也。子乐。这里,有诗、有美食、有音乐、有佳人、有游乐,有雅居,有谈笑鸿儒......论语的记述展现了一幅生机勃勃的日常画卷,美好生活才是仁爱之心的来源和目标。

它也不苦修,开篇第一是“学而时习之不亦说乎,有朋自远方来不亦说乎。”这里重要的是“悦”,内心快乐,一个会心一笑的人通常运气不会差,这句话是从孔子来的 ꈍ◡ꈍ

同时

儒家并不纵欲,并不将人性的一切都非黑即白地正面化,不无限放大个人私欲的合理性,它说:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》)

不发乎情,即非礼义,故诗要有乐有哀;发乎情,未必即礼义,故诗要哀乐中节。 (刘熙载《艺概·诗概》)

子曰:“博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”(《论语·颜渊》)孔子立足人性起点,强调认知的经验性和情感性,重视潜移默化。但情感至极则恣肆无端,所以,要发乎情而止乎礼。人之本性既要礼来规制,又要礼来升华,动物性而升格为人性,自发无意识而习惯成自然,将礼(行为规范)通过日用践行而内化为个人修养,由感性进入理性境界,由礼而立,无礼不立。

进而

成于乐则进入到第三境界。规矩若成羁绊,处处碍手碍脚,忤逆人性而苦行之,绝非好的规范构建。子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”(《论语·为政》)。从心所欲而不逾矩者,游于其中矣。儒家的境界尽在“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”(《论语·侍坐》)一篇中,即是春祭仪式,又是众人欢愉瞬间,子路、冉有、公西华皆得儒之形(第二层)而未及曾皙儒之神也(第三境界)。感性-理性-融会贯通而自由状态,“兴于诗,立于礼,成于乐”的人之教化完成。

所以,“饱暖思淫欲”你首先可以理解为一种状态描述,即人满足了基本物质需求之后就会产生进一步的精神需求,这里有客观性、合理性和必要性。必要性很重要,是基础,所以,“仓廪实而知礼节”。

子适卫,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。”(《论语·子路》)——孔子到卫国去,冉有为他驾车。孔子说:“人口真多呀!”冉有说:“人口已经够多了,还要再做什么呢?”孔子说:“使他们富起来。”冉有说:“富了以后又还要做些什么?”孔子说:“对他们进行教化。”

子贡问政。子曰:“足食足兵,民信之矣。”(《论语·颜渊》)孔子儒家对于民富(仓廪实)与教化(知礼节)的辩证关系还是很清楚的,不是简单搞一个口号、标语、概念、规范就让人反复诵读洗脑,这里有物质基础(富之、足食)、有践行路径(兴于诗立于礼成于乐)、有终极状态(风乎舞雩,咏而归),循循善诱,润物无声,这正是孔子的高明之处和儒家的生命力所在。

编辑于 2025-03-13 10:48・IP 属地山东查看全文>>

bh201112 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

四毛 - 1 个点赞 👍

现代人们的思维方式,很少注重语句本身的来源和状态。所以在理解文句上会出现很多“看似矛盾的地方”。出现这种“看似矛盾”。其实是我们用了惯性认知把不能相等的东西等起来了。

比如在这两句里饱暖不等于仓廪实

饱暖是一个主观状态,主观感受。仓廪实是一个客观状态。

以前有人饿了很久,突然进食被胀死了。可见饱也不是人肚子里的食物的客观状态。他是与饥饿相对的一组潜意识感受。食物的饥渴,性的饥渴,组成了人一对对的潜意识方面的欲望的起伏。食物的饥渴满足了就要满足性的饥渴。这就叫“饱暖思淫欲”。

而仓廪实实际上是令饥饿和饱足的这种潜意识的波动变得更平静。也就是客观上的富足带来了主观世界的不失真。客观上的贫瘠会带来主观感受上的失真。知礼节,就是不失真。

这样一说,我想各位读者也就明白是怎么一回事了。

发布于 2025-03-13 09:31・IP 属地云南还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

中华文化 - 1 个点赞 👍

对所谓淫的认定,是因人而异的。红楼梦中对贾宝玉的评价是意淫,是沉溺其中的意思,因此可以理解为中性词,而非一定是贬义的。因此问述仲的两句不是矛盾关系。

发布于 2025-03-13 09:04・IP 属地北京还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

本源性格心理 - 1 个点赞 👍

很多看似矛盾的话,其实只是思考角度不一样而已,说不上冲突。食色性也,思淫欲和知礼节并不冲突。

人类最底层的欲望无非就是两点——生存和繁衍,也就是“食色性也”。

生存第一,也就是饱暖(温饱)而已。繁衍第二,无非就是淫欲而已。饱暖思淫欲,这不是很正常的么?

而仓廪足知礼仪这句话,事实上是省略了很多前提条件。仓廪足并不会直接导致知礼仪,而是仓廪足之后才可能知礼仪。也就是仓廪足是知礼仪的必要条件,而不是充分条件。

仓廪足以后的人民,仍然要经过教育,才能知礼仪。

食色性也,知礼仪的人民,“淫欲”仍然是可以有的,也不是什么不可讨论的话题。

编辑于 2025-03-13 13:46・IP 属地河北查看全文>>

红尘炼心 - 1 个点赞 👍

"饱暖思淫欲"是说人吃饱穿暖后容易追求享乐,提醒富贵时更要自律;"仓廪实知礼节"指物质充足后人们更重视文明规矩,说明基础保障是道德的前提。前者警示富贵陷阱,后者强调物质对精神的基础作用,看似矛盾实则互补——既要发展经济打基础,也要加强精神建设防堕落。

发布于 2025-03-13 18:46・IP 属地广东查看全文>>

摸鱼座标系 - 1 个点赞 👍

這兩個命題陳述的陳述的都是道德與物質條件的關系問題,即道德離不開道德主體自身的物質條件。這樣,道德就失去了它自身的嚴肅性。

況且,即使是這種關系也不完全具備必然性。邏輯地説,表述道德與物質條件之關系的命題並不是一個分析命題,不能根據謂詞的涵義分析出主詞的涵義,而是一個綜合命題。在這個命題中,可能會出現富而德,富而無德,貧而德,貧而無德,貧富而德,貧富無德六種現象。若按照命題的全稱、特稱、單稱結合其肯定與否之性質,可以表述為凡富者德,有富者德,富者德;凡富者無德,有富者無德,富者無德;凡貧者德,有貧者德,貧者德;凡貧者無德,有貧者無德,貧者無德。此十二項命題説明道德只和物質條只能互相的影響,不能互相決定,此足以證明此乃綜合命題,需要根據各種各樣的特定情況來證明此十二項命題之真值。然此只是道德之感性存在所面對之經驗運用問題,並非道德自身之問題,道德自身之要求從貧富者皆德,有貧富者皆德演進到凡貧富者皆德。此最後之全稱命題乃是道德自身之嚴肅性的邏輯表述。此表述説明道德自身之嚴肅性必須超出物質條件之限制,客觀化自身為絕對無條件的道德律令,充其極致證成形上學的本體宇宙論實體(Onto-cosmological reality),此即是吾儒之天道即存有即活動。其具象化即呈現為吾儒所信仰之皇天大帝。由此可見,道德自身之神聖性即可為一個即道德即宗教的希賢希聖希天之學。

发布于 2025-03-13 20:41・IP 属地辽宁查看全文>>

漢中侯 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

珂雪姿 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

世路崎岖 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

问就是水加金 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

剑意适宜 - 0 个点赞 👍

饱暖思淫欲,饥寒起盗心

这句话连在一起就是说,如果一个人在生活上没有什么困扰,能吃得饱穿得暖,他就会满足于现状,不会有很强的上进心和进取心,反而会想着做一些不道德的事情。但是,当人们饥寒交迫之时,别说什么礼义廉耻和法律道德,只要为了能够让自己生存下去,他会不惜一切代价,甚至做出不好的事情。

仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。讲的就是如果百姓有充足的粮食,吃的穿的都能满足,就会懂得知书达理和荣辱之道。从我们现在的理论角度来看,也就是经济基础决定上层建筑。或者说可以通过马斯洛需求层次理论来进行验证:人们只能优先满足生理需求、安全需求、社交需求等缺陷需求,才会去追求更高层次的增长需求。

那么“饱暖思淫欲,饥寒起盗心”这句话之所以后半句在民间当中并不是很流传,主要的原因可能是因为它揭露了我们真实的人性。人从来不是完美的,都是有弱点的。大家大都不愿意暴露自己的缺点,会尽量去避免,所以这句话流传度就不会那么高。

但是,我们依然需要谨记这其中蕴含的真理,那就是无论在什么时候,我们都要守住自己的底线。在富有时,也要多为他人考虑。勿以善小而不为,勿以恶小而为之。在自己穷困潦倒落魄的时候,也要坚定自己的内心,不要轻易放弃。你要相信,命运始终是掌握在自己手里的,只要脚踏实地,一步一步追求自己所想要的东西,最终努力是不会被白费的,正所谓天道酬勤。

编辑于 2025-03-13 11:52・IP 属地河南查看全文>>

写小人物的大作家 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

叁柒 - 0 个点赞 👍

"饱暖思淫欲"和"仓廪实知礼节"像硬币的两面,共同揭示物质与精神的辩证关系。前者像警钟,提醒人在温饱无忧时容易放纵欲望,如同现代人钱多了反而沉迷享乐;后者如指南针,指出物质丰足才能追求精神高度,就像脱贫后开始重视教育礼仪。

两者看似矛盾实则互补:基础生存满足后,人性面临分岔路。有人选择放纵,如暴发户挥霍无度;有人选择升华,像企业家投身公益。就像北欧国家福利完善后,既有社会道德水平提升,也伴生享乐主义抬头。

这启示我们:物质基础决定精神追求的可能性,但具体走向取决于个人修养和社会引导。就像吃饱饭后,有人打牌消遣,有人读书学习。关键在于如何用丰裕的物质条件搭建向上的阶梯,而非堕落的滑梯。

发布于 2025-03-13 11:16・IP 属地湖北查看全文>>

東昇 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

沙鸥又见沙鸥 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

白水 - 0 个点赞 👍

盛世无妄人。

这是人的一体两面。

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”

子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”

可能这就是这两句的对话吧。

发布于 2025-03-13 19:03・IP 属地广东查看全文>>

小锦莲莲 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

ktl3s - 0 个点赞 👍

饱暖思淫欲,仓禀实而知礼节,言道之阴阳两面也。周易曰:一阴一阳谓之道。言万事万物皆合道也。譬人之手,手心为阳,手背为阴,阴阳合一而成手,孰人可敢只取其阳而不要其阴乎?吾不知世间有如此至愚之人焉?饱暖思淫欲言饱之阴,仓禀实而知礼节言饱之阳,阴起邪意而思淫欲,阳起教化而知礼节。有礼之欲可,无礼之欲勿。合道矣。只言其阳,或只言其阴者,不知道者也。

发布于 2025-03-14 06:45・IP 属地广东查看全文>>

物也 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

永恒之道 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

云河 - 0 个点赞 👍

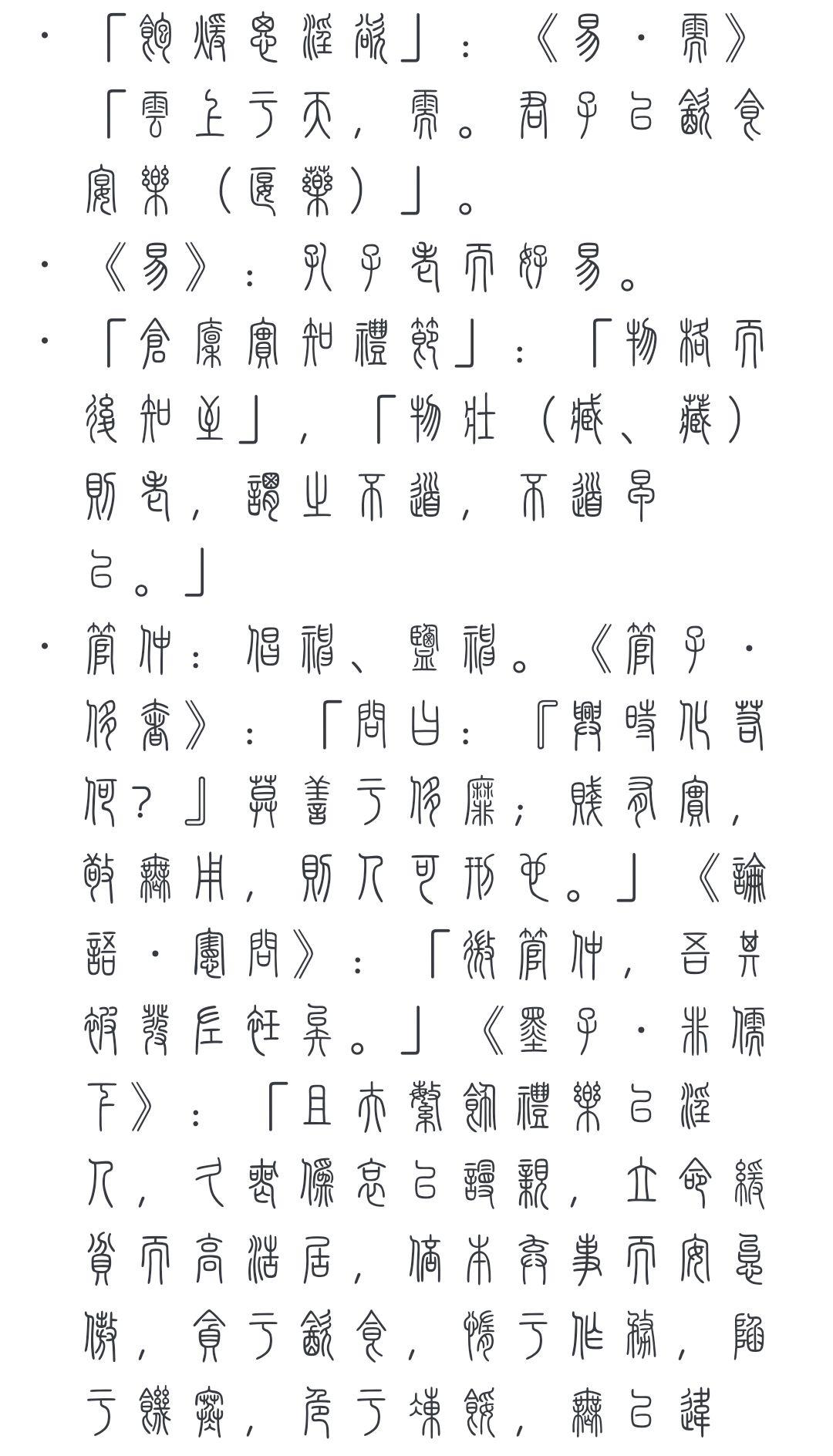

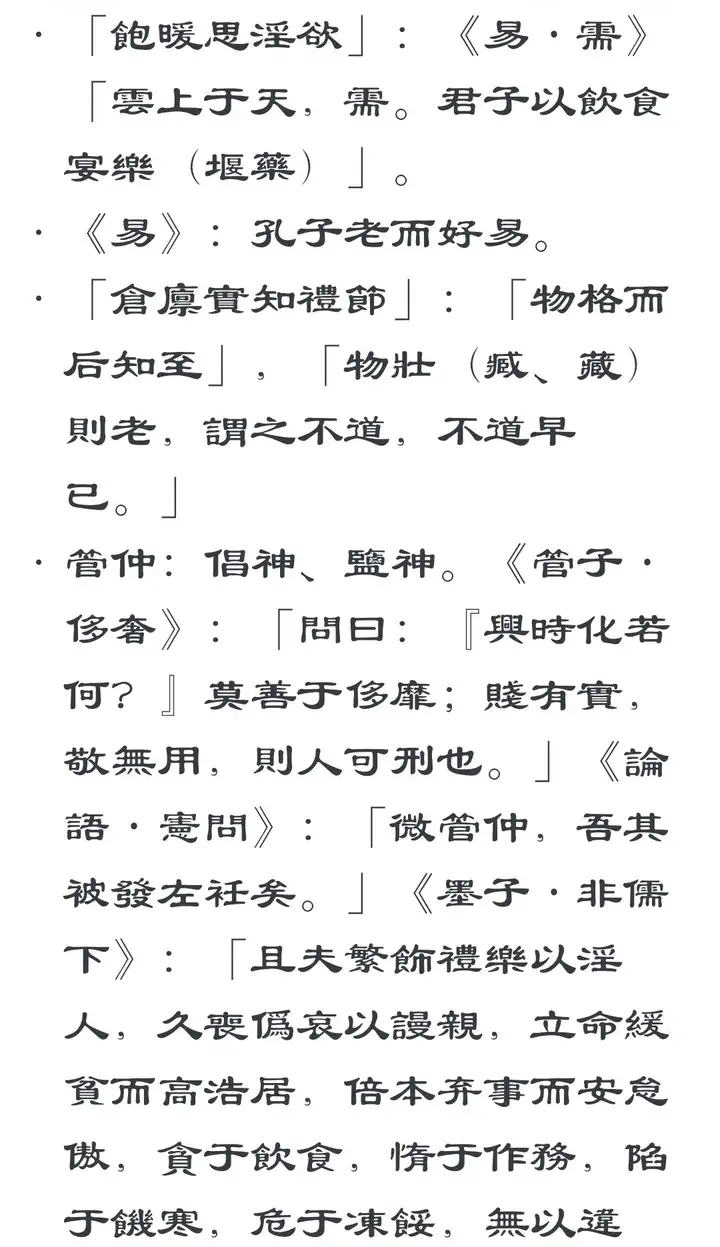

- 「饱暖思淫欲」:《易·需》「云上于天,需。君子以饮食宴乐(堰药)」。

- 《易》:孔子老而好易。

- 「仓廪实知礼节」:「物格而後知至」,「物壮(臧、藏)则老,谓之不道,不道早已。」

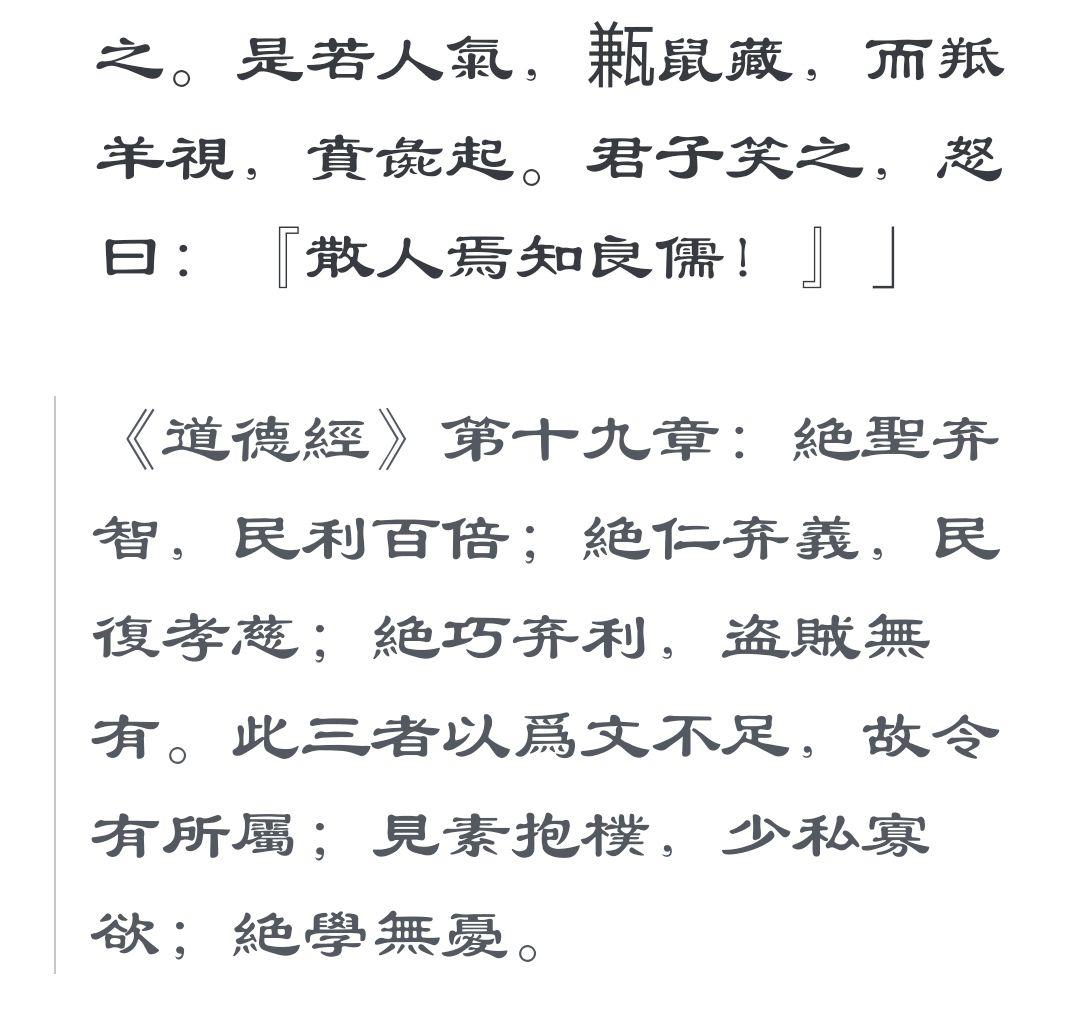

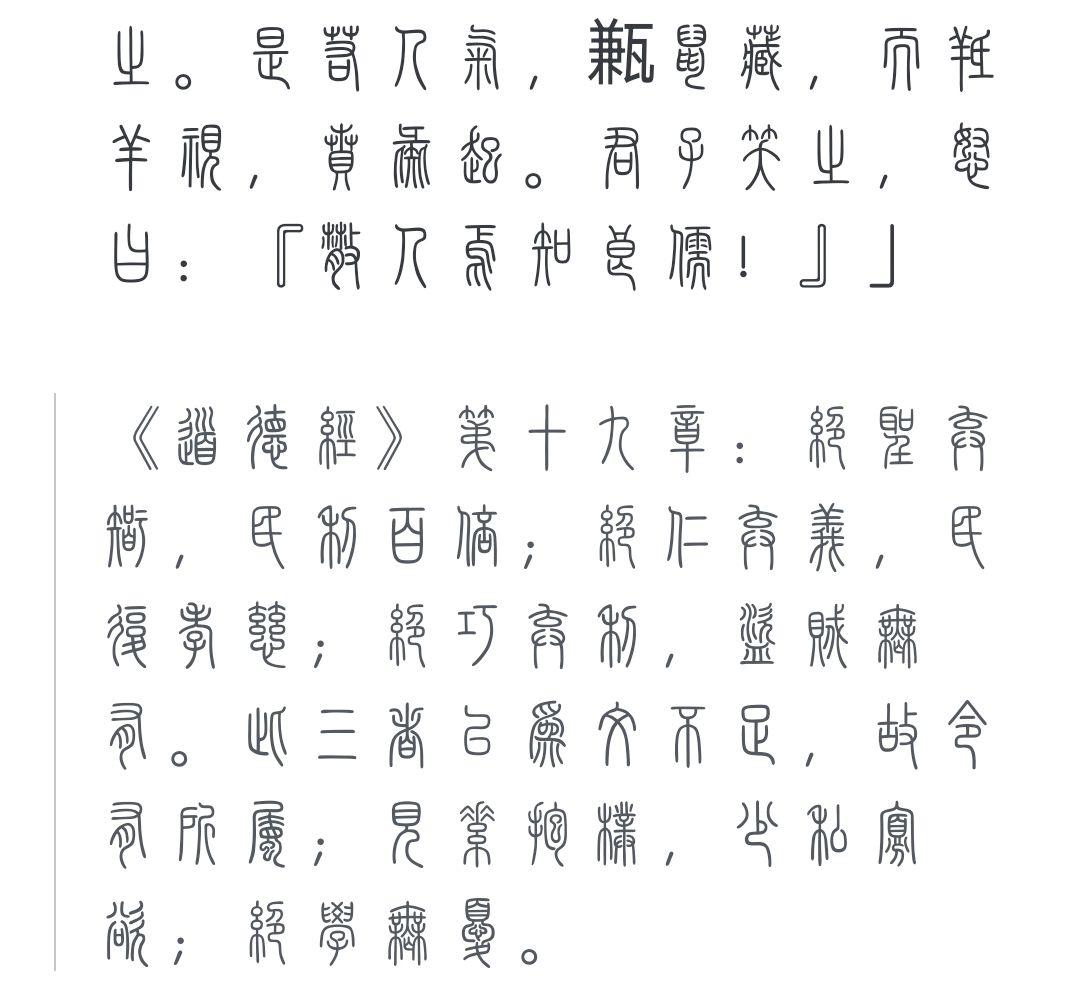

- 管仲:倡神、盐神。《管子·侈奢》:「问曰:『兴时化若何?』莫善于侈靡;贱有实,敬无用,则人可刑也。」《论语·宪问》:「微管仲,吾其被发左衽矣。」《墨子·非儒下》:「且夫繁饰礼乐以淫人,久丧伪哀以谩亲,立命缓贫而高浩居,倍本弃事而安怠傲,贪于饮食,惰于作务,陷于饥寒,危于冻馁,无以违之。是若人气,甉鼠藏,而羝羊视,贲彘起。君子笑之,怒曰:『散人焉知良儒!』」

《道德经》第十九章:绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文不足,故令有所属;见素抱朴,少私寡欲;绝学无忧。

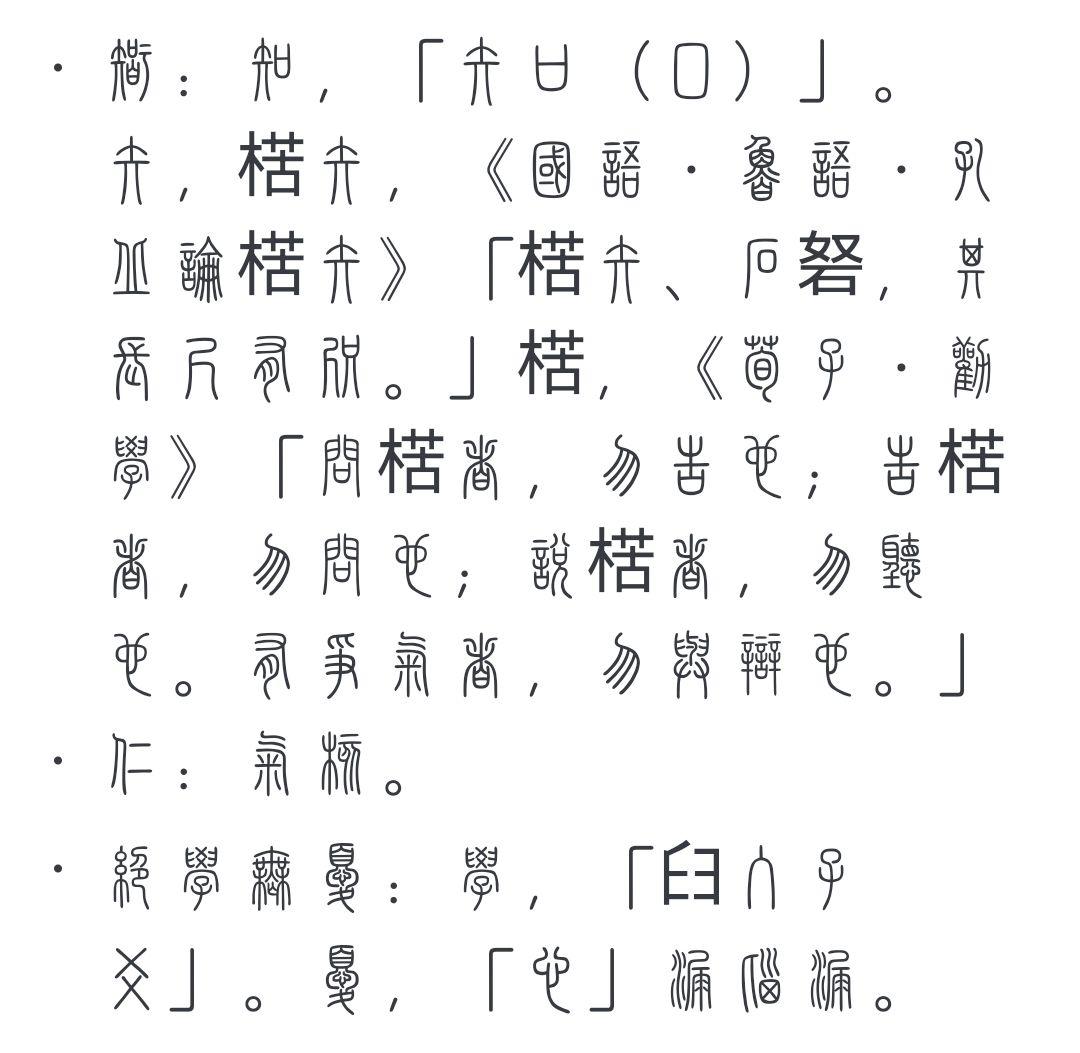

- 智:知,「矢口(囗)」。矢,楛矢,《国语·鲁语·孔丘论楛矢》「楛矢、石砮,其长尺有咫。」楛,《荀子·劝学》「问楛者,勿告也;告楛者,勿问也;说楛者,勿听也。有争气者,勿与辩也。」

- 仁:气核。

- 绝学无忧:学,「𦥑入子爻」。忧,「心」漏脑漏。

编辑于 2025-03-14 08:48・IP 属地江苏查看全文>>

朥苦