为什么中国长枪会抖动枪杆但欧洲长枪却不会?

- 11 个点赞 👍

抖大枪的低端替代性方案是推杆。

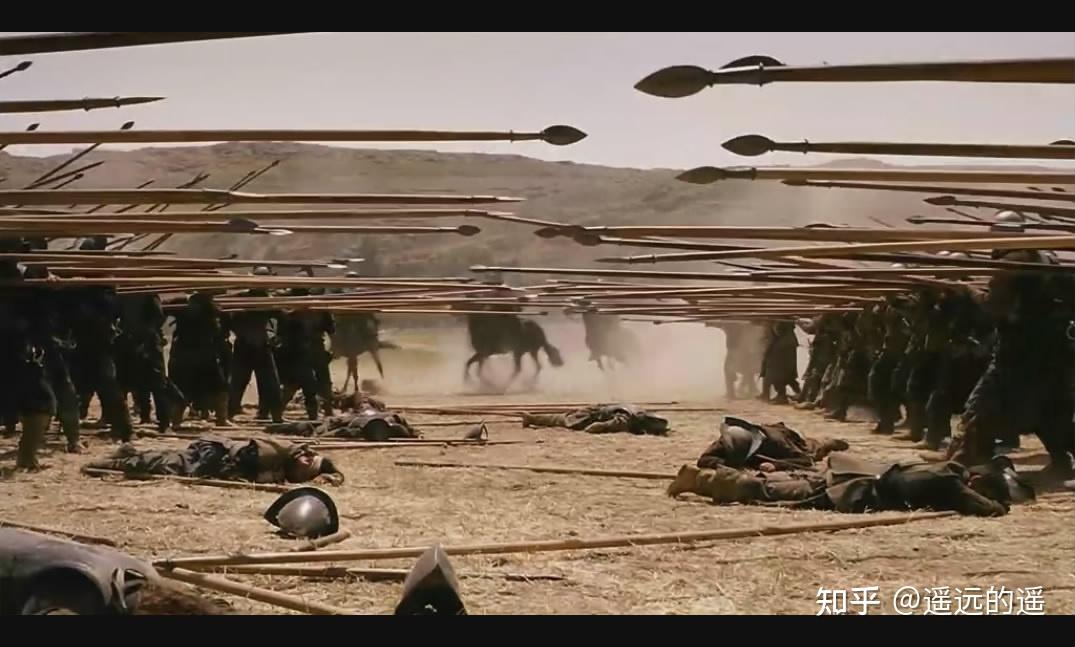

这就是欧洲的瑞士枪兵阵、西班牙枪兵阵,所用的解决方案。

在实际战争中,尤其是双方都是长杆兵器方阵的情况下,双方互捅很快就会出现长枪互相别住对方的长枪,彼此都无法活动长枪的情况。

这个时候,推杆的专业人员就出现了。

瑞士雇佣兵方阵干这个活儿的,是拿着名为“自慰汉”(zweihander)的双手大剑,领双薪的重甲勇士,抡着“自慰汉”冲入敌阵开无双,收割无法动弹的对手头颅和肢体。

西班牙方阵则会有一批“佐罗”右手刺剑左手匕首,矮身滚入敌阵专攻对手的下三路。

总之这个时候长枪互相别住,根本就完全失去了攻击作用,只能靠少数持短兵的勇士近身互搏,直到双方方阵稍稍后退脱离接触,重新组织下一轮前进攻击了。

至于那个牛逼吹得山响的上古马其顿超长枪阵,则根本没配备这样的人员和战法,因为所谓的马其顿长枪阵只存在于吹牛逼的人的嘴上,从来没真正的存在过……

中国汉唐宋时期的枪阵如何解决这个问题已不可考,但明代“白杆兵”的技战术是被传统拳师傅们几乎完整保存了下来的。他们的这个解决方案,就是题主问题中的“抖大杆子”。当然,如果这些传统拳枪法传自岳飞的岳家军的说法是真的,也可以认为宋代就有这个技术了。但从时间线上来分析,更大的可能是该技术是传自明末“白杆兵”的。

简而言之,长枪兵就是用这种极具爆炸性力量的“抖大枪”技法,在双方长枪方阵互捅的时候,把对方的长枪崩离中线,同时自身保持在中线位置。

只要枪阵成员在旗号鼓点的指挥下,以相同的频率重复这种操作,即可以在双方枪阵接触的瞬间,让对方的枪阵崩坏,失去攻击能力,任由己方单方面屠杀。

这种操作,考校的并不只是单独一个枪兵抖大杆子的功力,更关键的是整个枪阵所有枪兵的动作同步程度。在双方采用同样的技战术互相抖大枪捅对方时,哪一方的士气更高,指挥的旗鼓信号更清晰,动作也就会更加一致,就更容易摧垮对方。

查看全文>>

实名太二 - 1872 个点赞 👍

查看全文>>

机智的蟑螂精 - 1024 个点赞 👍

因为它叫花枪,所以它哆嗦。

这玩意它叫花枪,打把势卖艺的玩意,一抖一抖的,及可以让外行看懂发力(看不懂人凭什么给钱啊)又可以增加观赏性。但是由于很多方面,特别是影视作品的误导,让人误认为这就是战场上的长矛。而实际上这种花枪,加上影视作品中的青龙偃月刀之类武器,甚至在冷兵器时代都不算长兵器。

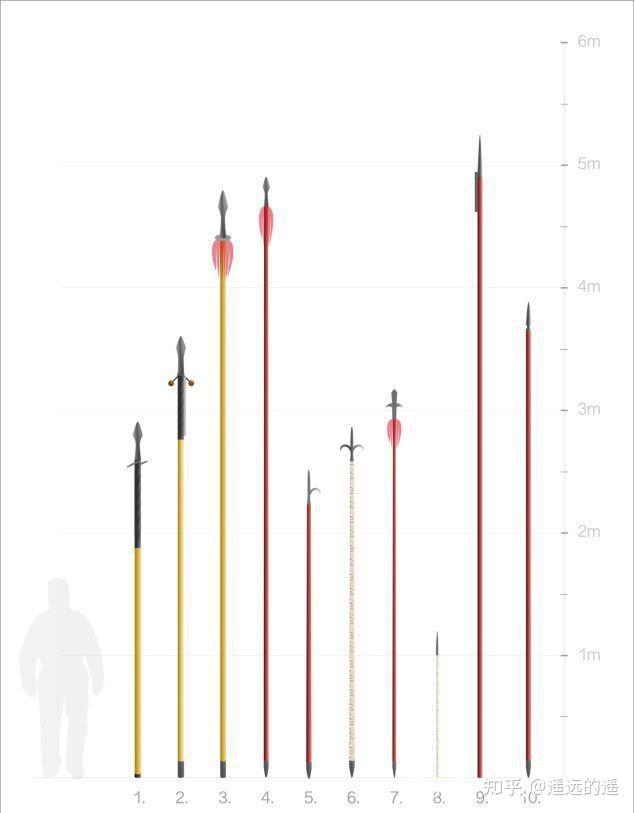

你看老电影《宋景诗》里面的长枪,最少2.5米,和花枪那种齐眉棍加个头不是一回事。

倭寇图卷里的长枪,最少3.5米。实际上在明清交替之际确实有一股把长枪缩短的趋势,不过也不过是从3.5米缩短到2.5米,这还有很多人认为缩得太短,但是无论如何不可能缩成2米的花枪。

大驾卤簿图枪手形象,配合实物,北宋长枪大概是3.5到4米的长度。

唐代槊的形象,配合考古发掘,测算大概是4米,其中槊杆3.5米。

可见在中国古代,即使是单兵使用的长枪,长度也在2.5到4米这个长度区间,平均大概3.5米长,这种长度的长枪其实并没有失传。现在一般称之为大枪,不过在外人眼里确实观赏性一般,很少在正式比赛中出现。

但是即使是这种大枪,也是简化版本的。因为现在不需要用它捅刺顶盔贯甲全力冲锋的骑兵。

实际上大枪的枪杆往往不是一整根,而是由优质木材破成篦条,再晾晒,浸油,粘合捆扎而成,即保证强度,又有韧性,这些其实都是为了保证突刺盔甲时不会折断的设计。而花枪那种弹性,估计在盔甲上根本不受力,直接划开了。

有人说枪矛戟槊是完全不同的东西,嗯,戟确实是不同的东西,所以我换成了铍,大家猜猜上面哪个是哪个?

很多人强调枪矛的攻击性,其实无论中外,枪在大多数时候都是防御性的武器。

枪这种武器强调结阵,甚至于在小型阵型(比如鸳鸯阵)中本身还需要刀盾兵的保护。

在中国古代的大多数时候,骑兵都是进攻兵种,重骑兵突击,轻骑兵游击。而长矛兵则保护弓箭手列阵,本质上就是一座可以活动的堡垒。在进攻发起阶段保护骑兵的出发阵地,打赢了上前掩杀,当然如果敌人也是以骑兵为主就没什么机会就是了;打输了保护己方骑兵撤退,阻止敌方骑兵攻击。

实际上,当你的骑兵足够多,组织度(这点很重要)高,甚至可以抛弃步兵单独进行野战。

实际上为什么在很多文艺作品中都把长矛兵描写成杂病,很大程度上就是因为长矛兵的局限性。

骑兵就不说了,在防御中攻击距离不如弓兵打击距离远(当然一般职业弓兵的训练和能力也不是长矛兵能碰瓷的);攻击中不如刀盾兵灵活,特别是在攻城作战中。

当然我并不是说长矛兵就一定真的是杂兵,但是这对训练度和组织度有极高的要求,实际上很多武装不愿意花费这么大的力气。

打个比方,我说过长矛兵需要结阵才能发挥作用,但很多人高估了这个结阵需要的最低人数。实际上最少两个或三个长矛兵就可以结阵,也就是俗称的两仪阵和三才阵,这两种阵型又分阴阳,分别应对攻击和防御状态(我有点分不清怎么算阴怎么算阳,不同古籍好像也有点自相矛盾)。

方法就是攻击时两到三人配合攻击一个对手,无论敌人有多少,我永远两三人打一个;防御时两到三人背靠背进行防守,无论敌人从哪个方向进攻都有人可以对抗。

实际上指挥官还可以主动把这种小型长矛兵阵型放到主阵前方,以迟滞敌人骑兵攻击。你打这些长矛手,就会浪费时间,把自己暴露在敌方弓箭手面前的时间延长,你不攻击,那你就要随时小心自己身后了。更何况马是一种敏感的动物,不会主动往枪头上撞的,这就更加撕裂攻击阵型了。

但是还是那句话,这需要极高组织度,大多数情况如果你主动放出长矛手之行这种必死任务,他们都会一哄而散。

编辑于 2024-10-23 17:06・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

北京死宅 - 573 个点赞 👍

想多了,四五米的长枪怎么可能不会抖动?你手里的又不是坎巴拉特产钢筋……

因为方阵步兵的板甲往往免疫长枪,欧洲大枪注重攻击面部

单手技用于防守反击,利用惯性拦拿扎一气呵成

慢动作,其技术核心是上抬枪头出枪,利用枪身回弹稳定命中点 节选自外网知名现代复原梅耶剑谱系列视频(不要问我Joachim Meÿer的剑术里为什么有枪法,俞大猷

如果你对欧洲大枪技术来自于《佣兵传奇》

你问电影里为什么贴脸了还在慢吞吞推枪,因为挤开对面长枪后来一下咸鱼突刺是会死人的……

关于枪杆变形问题,明军一线军官茅元仪在《武备志》里就强调了一点

枪杆稠木第一,合木轻而稍软,次之。要劈开者佳,锯开者纹斜易折。攒竹腰软必不可用。北方干燥竹不可用,木杆可用;东南竹木皆可通用。

长枪不怕头软,只要腰也就是中部不软,竹枪都可以用。

至于现在民间传武大枪常用的白蜡木杆,明清武术家吴殳在《手臂录》

白蜡软,棍材也。

太软,不能用。

同样,枪杆不宜太硬,程冲斗在《长枪法选》

历云丈八长枪,以周尺计之,只有一丈四尺四寸。余受师传,所用木竿,一号长一丈八尺,重十二斤;二号长一丈七尺,重九斤;三号长一丈六尺,重七斤。三号可以临敌,如再轻短,照古数一丈四尺,无不利也……其木也有椆木、有檀木、有检栗木,皆大木取小,劈刨而成多不坚牢易断,必选生成者为上……根头可要盈把,便好持拿,自根渐渐细至稍上。不软不硬为妙,如太软太硬,则拿捉不如意。今军伍中多用竹竿,但要选苗竹,竹节周密者佳。大抵竹不耐用,拿拦击刺之间,力大则破矣……铁枪头,惟用点子样为最,又名柳叶枪,必要小钉钉入竿内。古云:“枪头不过两,以轻便为妙也。

吴殳和程冲斗、戚继光的武术流派不同,关于枪杆长度的软硬的理解也不同,故而对后两者的枪法多有非议。吴殳作为当时的民间武术家,追求枪杆硬度,喜好牛筋木

相比之下,戚继光就更加推崇杨家枪

用毛竹之细者,长一丈七八尺,上用利刃,重不过四两…必执持正根,用杨家法,初则用之南方杀倭,全赖于此,此利其长。

程冲斗无论枪法刀法都更接近行伍的理解,用明尺丈八长枪训练,以明尺丈四、周尺丈八长枪实战,所以对枪杆的要求也是不软不硬为妙。

图片来自冷研。清军制式枪类武器,最长的三把长枪从右至左为绿营钉枪、绿营长枪、护军骁骑长枪。最左侧两把3米左右的格斗枪分别为虎枪和健锐营长枪 而现在的很多民间大枪,和吴殳相比又是另一个极端。但因为传承、实践与材料的不足,经常不知所云甚至篡改经典(例如篡改武备志,搞出些枪杆白某木第一的离谱文字)。枪杆往往采用白蜡木

又因为枪长不足一丈便笨重异常,一辈子枪的大师们为了挽回脸面,便只能曲解丈八长枪为一丈八寸了……

说白了,在古代军阵中,粗柄大头三米多长的格斗枪本就不是使用大枪技术。

很多传武爱好者,或者说白蜡木枪杆拥趸,往往以秦良玉白杆兵

但白杆兵的白杆是什么意思呢?

根据《忠州秦氏家乘》:

太保既归马氏,农隙简练士卒,精劲冠诸部,善用长矛,以白木为之,不假色饰,厥后屡立战功,石柱白杆兵遂著名天下。

换句话说,这里的白木是取汉字传统含义,也就是不加涂饰的木材的意思。

至于为什么要采用白木为杆,实际上从白杆兵的山地步兵定位来看,可以从一种偏门的运动项目上得到答案。

这种运动名为牧羊人跳跃,是一种采用长枪辅助快速下山的技术。要求使用粗壮不涂漆的木杆,常年涂以动物油脂(盘出包浆),这样一来既足够润滑又可以提供一定的阻力。如果涂了漆,这么一下手掌恐怕就要骨肉分离了……

至于为什么某些人抱着被古代一线军人、武术家批判的理论当做不容置疑的圣经,实际上还是源自某些现代传武底子上就不那么传武。

戚继光、程冲斗批判的游场枪多少还要游场,或者说擂台竞技。而现代很多传武流派,实际上出于晚清民国时期绿营解散后,行伍武艺扩散后,某些家族的闭门造车甚至天桥卖艺把式……

我们有《纪效新书》

查看全文>>

遥远的遥 - 412 个点赞 👍

查看全文>>

合适123 - 317 个点赞 👍

查看全文>>

遥想当年少年勇 - 214 个点赞 👍

查看全文>>

John - 157 个点赞 👍

查看全文>>

月夜留香 - 122 个点赞 👍

让你们打枣去,都不听啊。

现在的枣树因为科学管理,低矮了很多,找不到那种古老的枣树了。

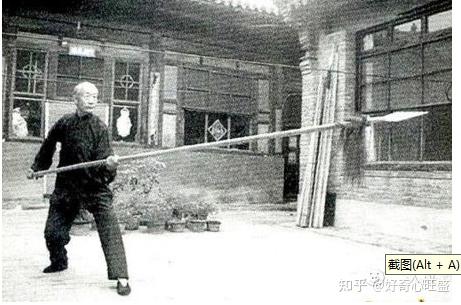

【李俊义老先生亲传八极枪法~基础练习方法!】 李俊义老先生亲传八极枪法~基础练习方法!_哔哩哔哩_bilibili

你们看这位阿婆的视频去,比我讲的好

小时候的枣树很高,和大槐树差不多高的,而且品种很混乱,大致除了冬枣和金丝小枣之外,还有两种枣,一种叫“尖枣”,一种叫“民枣”(具体怎么写我也不知道,这个是同音)

七月十五挂红枣,八月十五烂打枣,就是我们这的俗语。

高大的枣树,需要用一根四五米、五六米的竹竿打,枣这东西和山楂似得,一串串的,很密,而且树枝富有韧性,一串串的枣在间距二三十或者三五十厘米的空间里,到处都是。

找到几张打枣图片糊弄一下吧

你们瞅瞅这个姿势像不像打枣

【李俊义老先生亲传八极枪法~基础练习方法!】 李俊义老先生亲传八极枪法~基础练习方法!_哔哩哔哩_bilibili

视频讲解给你们找到了

那么长的竹竿单靠胳膊根本挥舞不动,就是那个持枪式,前手控制方向,后手控制稳定,别在胸腹之间,靠腰腹以及胸口的核心力量才能挥舞竹竿。

同样,因为杠杆原理

好了,现在你弓步马步站稳,抓稳了大竿子,用腰腹开始发力打枣。

然后你会发现速度也就那样,力量也就还行,腰腹虽然能够抵消这么长的杠杆效应,但是也就是还行。

反过来呢,腰腹发力是远远没有挥舞胳膊灵活的,虽然杠杆原理导致这边动一点,那边动一块,速度差抵消了,但是灵活性没那么好使。

当然,这只是挥舞的第一下,这也是我为什么费劲扒拉的给你们介绍枣树是什么样子的。

等你第一下打到树枝上之后,借助树枝的弹力,顺势挥舞第二下、第三下.......你会发现大竿子越来越省力,当你学会用胳膊微调角度,借力打力,你挥舞着好几米的大竿子,在方圆几十厘米的狭小空间内打枣,也越打越准。

毕竟是为了打枣嘛,打不准有个屁用啊。

也就是用力挥动第一下,接着来回反弹乱扒拉,微调角度借力打力,这么三层

等你学会微调角度,借力打力了,外人看着就是个圆形枪花了。(枪头)

这么长的大竿子,你这么用力挥舞,枪身弹性导致本身就是会抖动(枪身),这是很正常的事情。

而好多不懂的,拿着个大杆子瞎鸡抖拉,你看枪出如龙啊,你看,一点寒芒先到啊。帅是够帅,但是那个是故意抖拉的,屁用没有,你拎着根棒球棍,使劲一劈就挡住了,废物一样。

真正的抖动是什么?弓步、马步(否则你站不稳),腰腹发力,使劲扒拉,一边扒拉一边捅,大杆子爱抖不抖,等抖起来了就开始借力打力,微调角度。

(左右叫扒拉,上下叫敲哒,左右上下想怎么打怎么打叫拐哒)

这时候你再拎个棒球棍砸一下,大杆子的弹性震的你抓棒球棍的手掌发麻、发疼,没准你都抓不住棒球棍。

你们瞅瞅这位特战队员的小臂,都是握枪(手枪),和你们看到的帅哥啊、明星啊,摆的造型一样,但是谁有真功夫,不瞎都能看出来。这位是真发力了。

回到大杆子,道理也是如此,真假发力,内行一眼就能看出来,哪怕他们的造型,在外行眼里一模一样。

印象中小破站看到一个古老的大镰刀收割小麦的视频,回头我找找,把链接发上来,你们瞅一眼就知道真假发力怎么区分了。

【仿佛穿越!大爷用最原始的方法割小麦:高手在民间,智慧源于生活】 仿佛穿越!大爷用最原始的方法割小麦:高手在民间,智慧源于生活_哔哩哔哩_bilibili

找到了,你们瞅瞅那个后背、那个腿,你们再瞅瞅那个肩背胳膊的发力。

这位收麦子的动作和发力,你们瞅瞅和太极的野马分鬃

道理是一样的,强调的是全身发力的一个整劲,软绵绵的躲闪,分个毛啊。

你们耍野马分鬃,就和这位收麦子一样,一扒拉就好

编辑于 2025-02-12 16:10・IP 属地河北查看全文>>

好奇心旺盛 - 13 个点赞 👍

查看全文>>

艾尔森弗雷 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

机械狗 - 3 个点赞 👍

或问曰:平时官府面前所用花枪

戚继光

查看全文>>

爱雨一千年 - 2 个点赞 👍

查看全文>>

浮生 - 2 个点赞 👍

查看全文>>

季风号舰长 - 1 个点赞 👍

因为你们都没有搞清楚什么是枪,什么是矛。

在中国枪是近战武器,而矛是远程长兵器。

他们用途不同

枪是搭配其他武器。是掩护其他武器进攻时候所用,作用是防守,他的抖枪花的目的就是将对方长矛拨偏,好让战友用长矛首先刺中对方。

而矛是单一使用。作用就是刺杀,毕竟三米多的长矛,挥动起来非常费力,他一般情况只有一次机会,一个照面,若刺不中对方,让敌人近身,就只能交给自己队友处理,而他只能去刺后续敌人,阻止对方继续增援。

在《武经总要》中就有。

每伍,有刀盾手,巨斧手,长枪手,持矛手,弓手。

临敌之时,如遇敌进攻,则弓手放箭,刀盾手居中掩护,长枪兵居左,格挡敌方长兵器,持矛手居右,刺杀敌人。

若敌人近身,则巨斧手出队劈砍,刀盾手掩护。枪矛侧后协助。拦截其后方增援,弓手偷袭。

如遇敌防守,则持枪卒持连枷,击打敌人盾牌,瓦解敌人防守,持矛兵突刺,卒持巨斧杀入敌阵,弓手掩护。刀盾手掩护全队。

伍长,一般情况下持枪。控制队伍前进,后退节奏。

欧洲不太清楚,但是看记录片,他们的武器都是单独集中使用。

而非是汉军那样,以小队为单位,混合使用。

所以他们不需要枪这种武器,用长矛阵就行了。密密麻麻的长矛就是最好防御武器。

至于掩护,刀盾手就行了。

两方完全不是作战一个概念。

所以,汉军有一汉敌五胡说法。

但是这需要大量的训练。才能让所有成员掌握配合

这里面最大的忌讳就是,敷衍了事。

如果底层训练敷衍了事,腐败严重,则汉军在野战中就发挥不出来小队作战的威力。就只能守城,而无法野战。

回答问题

答:欧洲人没有枪这种武器,他们只有长矛,而长矛,基本都是超过三米的,基本上无法舞动。

如果长矛手意志不坚定,则长矛就会不停的抖动,这代表了长矛手,已经力竭或者是想淘命了,这时候进攻就是最佳机会。因为抖动的长矛是刺不中任何目标的。

发布于 2024-10-22 01:40・IP 属地陕西查看全文>>

璠璠 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

知乎不让我起名 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

宝贝请转身