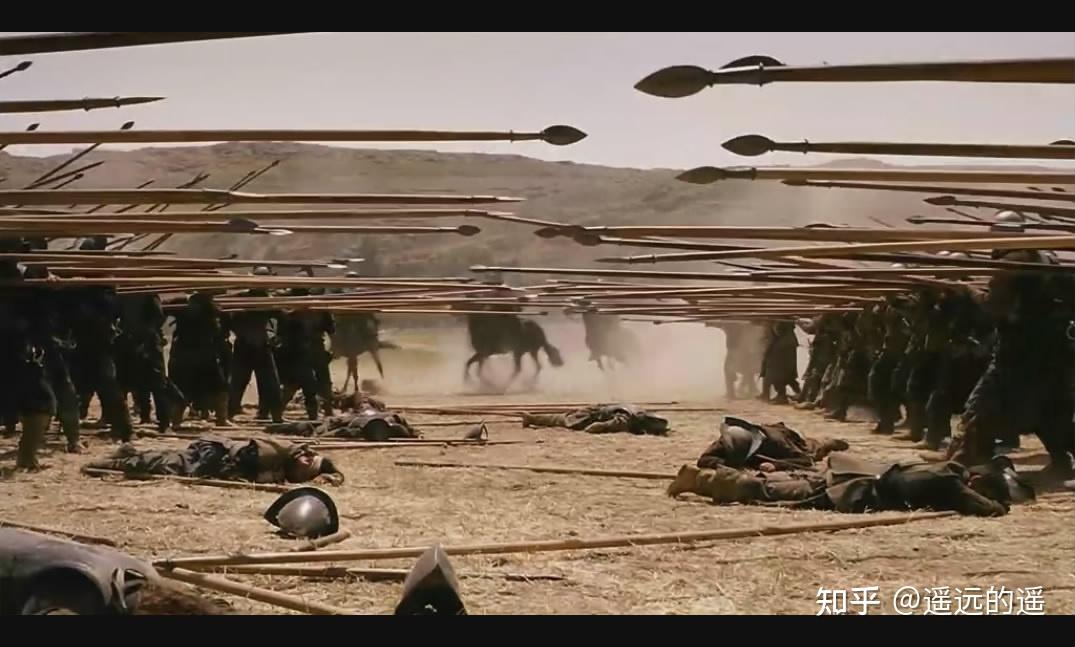

想多了,四五米的长枪怎么可能不会抖动?你手里的又不是坎巴拉特产钢筋……

节选自外网知名现代复原梅耶剑谱系列视频(不要问我Joachim Meÿer的剑术里为什么有枪法,俞大猷

如果你对欧洲大枪技术来自于《佣兵传奇》

关于枪杆变形问题,明军一线军官茅元仪在《武备志》里就强调了一点

枪杆稠木第一,合木轻而稍软,次之。要劈开者佳,锯开者纹斜易折。攒竹腰软必不可用。北方干燥竹不可用,木杆可用;东南竹木皆可通用。

长枪不怕头软,只要腰也就是中部不软,竹枪都可以用。

至于现在民间传武大枪常用的白蜡木杆,明清武术家吴殳在《手臂录》

白蜡软,棍材也。

太软,不能用。

同样,枪杆不宜太硬,程冲斗在《长枪法选》

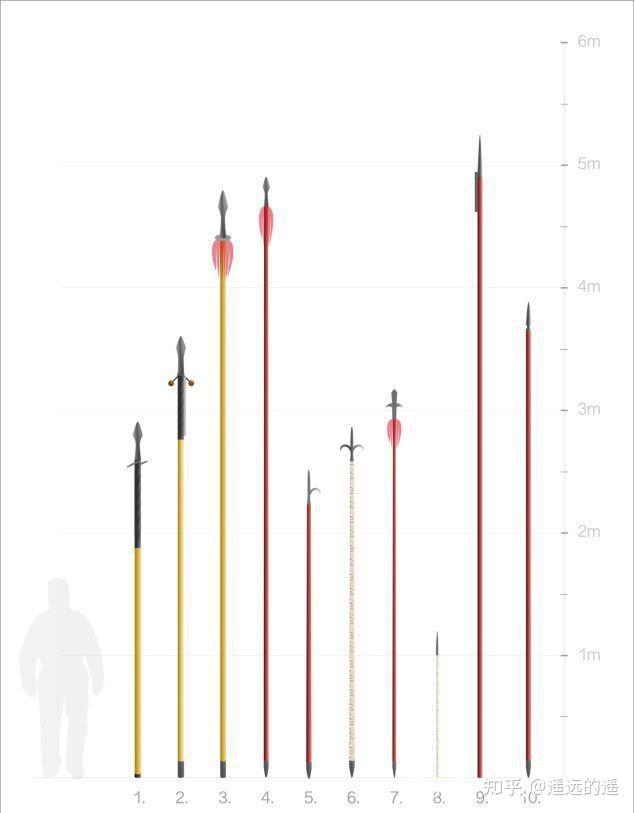

历云丈八长枪,以周尺计之,只有一丈四尺四寸。余受师传,所用木竿,一号长一丈八尺,重十二斤;二号长一丈七尺,重九斤;三号长一丈六尺,重七斤。三号可以临敌,如再轻短,照古数一丈四尺,无不利也……其木也有椆木、有檀木、有检栗木,皆大木取小,劈刨而成多不坚牢易断,必选生成者为上……根头可要盈把,便好持拿,自根渐渐细至稍上。不软不硬为妙,如太软太硬,则拿捉不如意。今军伍中多用竹竿,但要选苗竹,竹节周密者佳。大抵竹不耐用,拿拦击刺之间,力大则破矣……铁枪头,惟用点子样为最,又名柳叶枪,必要小钉钉入竿内。古云:“枪头不过两,以轻便为妙也。

吴殳和程冲斗、戚继光的武术流派不同,关于枪杆长度的软硬的理解也不同,故而对后两者的枪法多有非议。吴殳作为当时的民间武术家,追求枪杆硬度,喜好牛筋木

相比之下,戚继光就更加推崇杨家枪

用毛竹之细者,长一丈七八尺,上用利刃,重不过四两…必执持正根,用杨家法,初则用之南方杀倭,全赖于此,此利其长。

程冲斗无论枪法刀法都更接近行伍的理解,用明尺丈八长枪训练,以明尺丈四、周尺丈八长枪实战,所以对枪杆的要求也是不软不硬为妙。

而现在的很多民间大枪,和吴殳相比又是另一个极端。但因为传承、实践与材料的不足,经常不知所云甚至篡改经典(例如篡改武备志,搞出些枪杆白某木第一的离谱文字)。枪杆往往采用白蜡木

又因为枪长不足一丈便笨重异常,一辈子枪的大师们为了挽回脸面,便只能曲解丈八长枪为一丈八寸了……

说白了,在古代军阵中,粗柄大头三米多长的格斗枪本就不是使用大枪技术。

很多传武爱好者,或者说白蜡木枪杆拥趸,往往以秦良玉白杆兵

但白杆兵的白杆是什么意思呢?

根据《忠州秦氏家乘》:

太保既归马氏,农隙简练士卒,精劲冠诸部,善用长矛,以白木为之,不假色饰,厥后屡立战功,石柱白杆兵遂著名天下。

换句话说,这里的白木是取汉字传统含义,也就是不加涂饰的木材的意思。

至于为什么要采用白木为杆,实际上从白杆兵的山地步兵定位来看,可以从一种偏门的运动项目上得到答案。

这种运动名为牧羊人跳跃,是一种采用长枪辅助快速下山的技术。要求使用粗壮不涂漆的木杆,常年涂以动物油脂(盘出包浆),这样一来既足够润滑又可以提供一定的阻力。如果涂了漆,这么一下手掌恐怕就要骨肉分离了……

至于为什么某些人抱着被古代一线军人、武术家批判的理论当做不容置疑的圣经,实际上还是源自某些现代传武底子上就不那么传武。

戚继光、程冲斗批判的游场枪多少还要游场,或者说擂台竞技。而现代很多传武流派,实际上出于晚清民国时期绿营解散后,行伍武艺扩散后,某些家族的闭门造车甚至天桥卖艺把式……

我们有《纪效新书》