因为它叫花枪,所以它哆嗦。

这玩意它叫花枪,打把势卖艺的玩意,一抖一抖的,及可以让外行看懂发力(看不懂人凭什么给钱啊)又可以增加观赏性。但是由于很多方面,特别是影视作品的误导,让人误认为这就是战场上的长矛。而实际上这种花枪,加上影视作品中的青龙偃月刀之类武器,甚至在冷兵器时代都不算长兵器。

你看老电影《宋景诗》里面的长枪,最少2.5米,和花枪那种齐眉棍加个头不是一回事。

倭寇图卷里的长枪,最少3.5米。实际上在明清交替之际确实有一股把长枪缩短的趋势,不过也不过是从3.5米缩短到2.5米,这还有很多人认为缩得太短,但是无论如何不可能缩成2米的花枪。

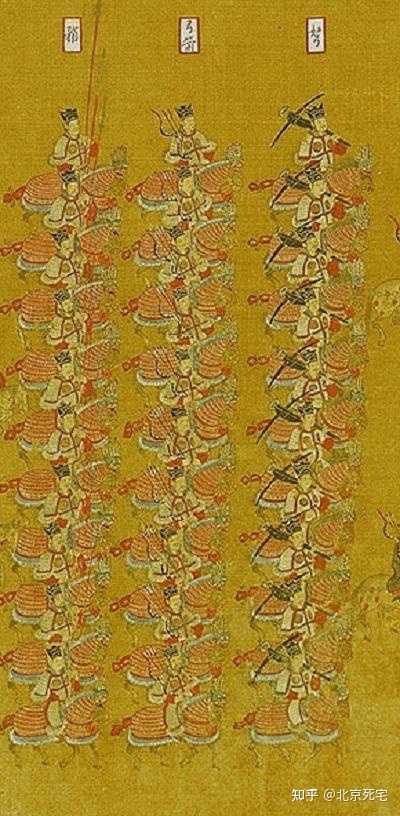

大驾卤簿图枪手形象,配合实物,北宋长枪大概是3.5到4米的长度。

唐代槊的形象,配合考古发掘,测算大概是4米,其中槊杆3.5米。

可见在中国古代,即使是单兵使用的长枪,长度也在2.5到4米这个长度区间,平均大概3.5米长,这种长度的长枪其实并没有失传。现在一般称之为大枪,不过在外人眼里确实观赏性一般,很少在正式比赛中出现。

但是即使是这种大枪,也是简化版本的。因为现在不需要用它捅刺顶盔贯甲全力冲锋的骑兵。

实际上大枪的枪杆往往不是一整根,而是由优质木材破成篦条,再晾晒,浸油,粘合捆扎而成,即保证强度,又有韧性,这些其实都是为了保证突刺盔甲时不会折断的设计。而花枪那种弹性,估计在盔甲上根本不受力,直接划开了。

有人说枪矛戟槊是完全不同的东西,嗯,戟确实是不同的东西,所以我换成了铍,大家猜猜上面哪个是哪个?

很多人强调枪矛的攻击性,其实无论中外,枪在大多数时候都是防御性的武器。

枪这种武器强调结阵,甚至于在小型阵型(比如鸳鸯阵)中本身还需要刀盾兵的保护。

在中国古代的大多数时候,骑兵都是进攻兵种,重骑兵突击,轻骑兵游击。而长矛兵则保护弓箭手列阵,本质上就是一座可以活动的堡垒。在进攻发起阶段保护骑兵的出发阵地,打赢了上前掩杀,当然如果敌人也是以骑兵为主就没什么机会就是了;打输了保护己方骑兵撤退,阻止敌方骑兵攻击。

实际上,当你的骑兵足够多,组织度(这点很重要)高,甚至可以抛弃步兵单独进行野战。

实际上为什么在很多文艺作品中都把长矛兵描写成杂病,很大程度上就是因为长矛兵的局限性。

骑兵就不说了,在防御中攻击距离不如弓兵打击距离远(当然一般职业弓兵的训练和能力也不是长矛兵能碰瓷的);攻击中不如刀盾兵灵活,特别是在攻城作战中。

当然我并不是说长矛兵就一定真的是杂兵,但是这对训练度和组织度有极高的要求,实际上很多武装不愿意花费这么大的力气。

打个比方,我说过长矛兵需要结阵才能发挥作用,但很多人高估了这个结阵需要的最低人数。实际上最少两个或三个长矛兵就可以结阵,也就是俗称的两仪阵和三才阵,这两种阵型又分阴阳,分别应对攻击和防御状态(我有点分不清怎么算阴怎么算阳,不同古籍好像也有点自相矛盾)。

方法就是攻击时两到三人配合攻击一个对手,无论敌人有多少,我永远两三人打一个;防御时两到三人背靠背进行防守,无论敌人从哪个方向进攻都有人可以对抗。

实际上指挥官还可以主动把这种小型长矛兵阵型放到主阵前方,以迟滞敌人骑兵攻击。你打这些长矛手,就会浪费时间,把自己暴露在敌方弓箭手面前的时间延长,你不攻击,那你就要随时小心自己身后了。更何况马是一种敏感的动物,不会主动往枪头上撞的,这就更加撕裂攻击阵型了。

但是还是那句话,这需要极高组织度,大多数情况如果你主动放出长矛手之行这种必死任务,他们都会一哄而散。