为什么中华文明能延续5000年?

在世界四大文明古国中,古埃及、古印度、古巴比伦早已湮没在历史的尘土中了,唯有中华文明延续五千年而不衰。那么,到底是什么力量维持了中华文明的青春永驻?欢迎讨...

- 43 个点赞 👍被审核的答案

说一个真实且残酷的事实。因为很多人不喜欢这个真相。所以教材也不会这么教。

中华文明之所以延续,依靠的是女人的肚子和强大的繁殖能力。

不相信,往下看。

我们先看一下,四大文明古国,埃及文明怎么消亡的。

古埃及文明非常悠久,但是今天的埃及人压根和古埃及没什么关系,今天的埃及人已经伊斯兰化。

公元642年,阿拉伯帝国征服了埃及,带来了伊斯兰文明,这标志着古埃及文明的终结。由于今天的dna手段很发达很容易追溯今天的埃及人和古埃及人的人种区别。毕竟木乃伊摆在哪里很容易提取dna。

古埃及人是由北非的土著居民和来自西亚的塞姆人融合形成 。

今天的埃及人主要是阿拉伯埃及人,属于欧罗巴人种地中海类型,使用阿拉伯语,属闪含语系闪米特语族 。。

我们看下古印度文明怎么消亡的。其实是一个剧本,雅利安人征服了印度。古印度文明就此消亡。

入侵者雅利安人就是今天印度的高种姓,婆罗门和刹帝利。这些都是雅利安人,印度高种姓人种皮肤白皙,而低种姓人种皮肤黝黑,压根不是一个品类。

所以为什么高种姓和低种姓不通婚就是这个原因,高种姓是入侵的统治者,而低种姓是被剥削者。当然不通婚。

达罗毗荼人:这是印度的原住民,他们被雅利安人征服后,很多成为了首陀罗和达利特(贱民)

中国也一样,蒙古,满清都征服过这片土地。为什么中华文明没有消亡。还是主体民族。

说白了就是数量庞大,繁殖能力惊人。

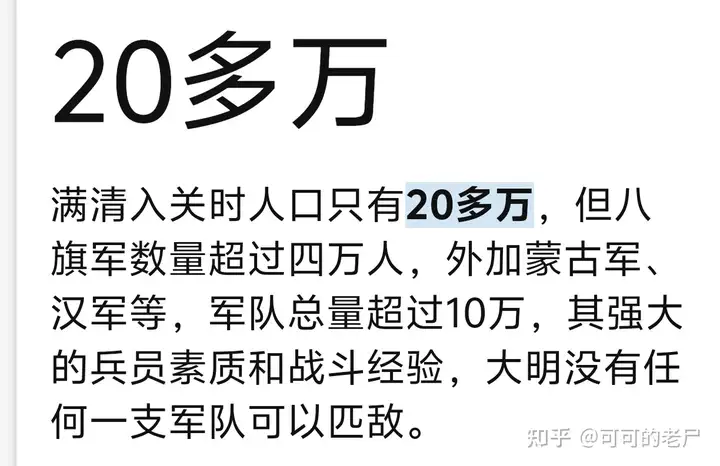

举例。满清入关时,满人20多万

而明末清初的汉人数量高达7000多万。

20多万人虽然取得了军事上的胜利如何统治7000万汉人是一个难题。

所以满人用了两招。

1.疯狂的屠杀,减少人口,并且威慑汉人,杀到你胆寒。于是有了扬州三日,嘉定三屠。

这点和蒙古人的做法是一样的,蒙古人开始也是疯狂屠城。

像古埃及,古印度,这种情况,基本上就杀没了。而汉人数量过于庞大,导致你不可能通过屠杀完成留地不留人的这类办法。

2.这些入侵的游牧民族的管理模式只能有效的管理几十万人,对于中国这样几千万人的庞大国家,说白了,不使用汉人那一套管理模式,它管不过来,会内部崩溃。会四分五裂,所以一旦少数民族入主中原,名义上都会假汉化,用汉人那一套管理体系。维系庞大的国家机器运转。

教科书上我们会友好的把这种行为称呼为,少数民族大融合。或者是少数民族同化。这就是人数差异巨大导致的统治手段的差异。人数差异不大的时候,往往通过亡国灭种达到统治。

我们这个民族的繁殖能力非常惊人,几次危难当头都是依靠强大的繁殖能力度过难关。

比如五胡乱华时期北方汉人减少了70%,依然还有400来万。换做其他民族早就亡国灭族了。

到了北魏人口马上就恢复到了3000万人。通过强大的繁殖能力,很快就度过亡国灭种的难关。

史料最清晰的当然是清朝末年,满人从入关时满人不到30万。到了满清灭亡时,满人数量达到300w。而此时汉人数量达到了3个多亿。

我们从民国内战开始的4亿人到了今天14亿人,我们只用了短短几十年时间,并且这还是计划生育的结果,如果没有计划生育人口突破20亿大关,毫无压力。

而这片土地上拥有56个民族,而汉民族占据了总人口的91%。为什么其他55个民族人口增长如此乏力?而只有汉族增速如此惊人?

儒家文化除了规范等级制以外,其实就是一个生育文化,不孝有三,无后最大,儒家讲究的就是一个孝道,而没有后代,成了最大的不孝,可见生育的地位有多高。今天的人都经历了现代教育,可能对这种想法没那么强烈,那么你共情一下古代社会,识字率那么低,就算识字的人也是学习儒学长大的,他们对于生育非常痴迷。你看古代社会的七出之条,休老婆的最大的罪名就是不能生育。不能生育的女人天生就有罪。很多老人看一个女人,是否是好女人,她们看的是这个女人是否好生养,好生养才是评判一个女人的标准。

到了今天2024年你没结婚生子,你想想你的家庭会给你什么样的压力,何况古代社会。汉人对于结婚生育的痴迷,早已生入骨髓。

死了都要结婚,这就是冥婚的由来。

这种深入骨髓的畸形生育观,当然铸就了超强的繁殖能力。如果你站在第三视角,或者一个老外的视角,他们是无法理解死了都要跟你搞冥婚这件事情的。

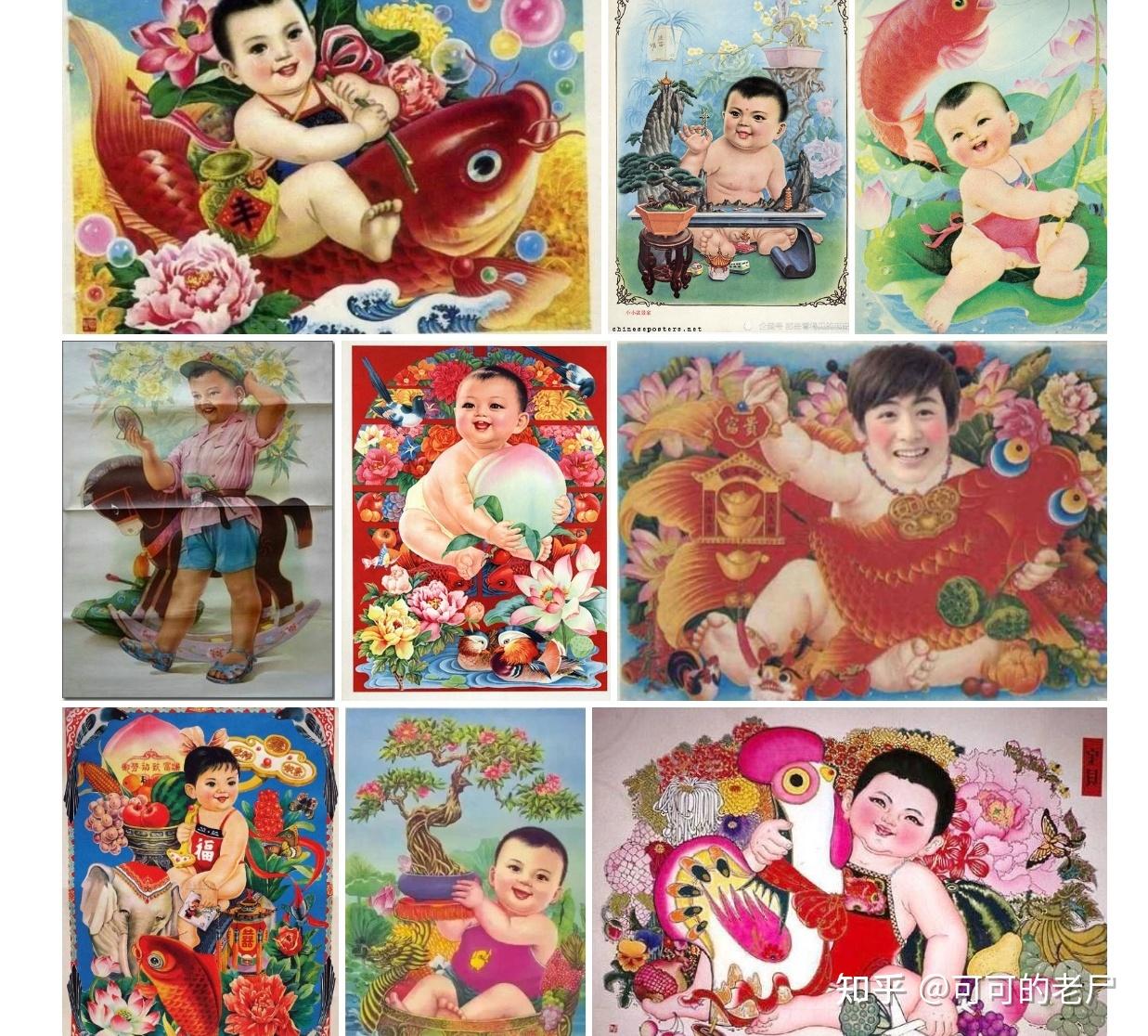

小时候农村,你们应该看到过这样的画,贴在家里显眼的位置吧。这就是一种生育的图腾。一种对生大胖儿子的执着。

招弟,盼弟,想弟,喜弟,各种召唤弟弟。

由于现代教育的普及,中国人普遍教育程度得到了提高,生育观逐渐也开发生了变化。但是文化程度偏低的地区和不少老年人依然痴迷于生育。

这就是这个民族通过庞大的生育优势,一直能够成为这片土地主人的根本原因。

汉人的人口在整个历史当中一直名列前茅。

在北宋时,中国人口占据世界人口的25%。

在清朝时同样如此,1860年世界人口10亿中国人口3个多亿。

这种繁殖优势导致,你按照国家这个框架来计算gdp,而不是人均来计算的话,从古至今我们的gdp遥遥领先与世界各国。

到了满清末年我们的gdp同样是世界第一。毕竟人口占据世界的30%。

由于繁殖能力强大,人口众多,我们古代创造了很多宏达工程,比如长城,秦始皇陵。大运河等,这些都需要数量庞大的奴隶来完成。

而今天这些浩大的工程都是古代文明璀璨的证明。

由于人口众多,古代贵族拥有无与伦比的奢靡生活。古代皇帝可以后宫佳丽三千,太监宫女10w,这样庞大的服务人群在古代任何国家,任何国王,都是不可能办到的。

所以出土的那些达官贵人,王侯将相的陪葬品精美绝伦。奢华无比。

,

编辑于 2024-07-03 13:03・IP 属地湖北查看全文>>

可可的老尸 - 27 个点赞 👍被审核的答案

东亚是一个瓮,瓮里没有竞争,只有毒王“赢家通吃”

而下一代毒王最快通吃天下的方式就是继承上一代毒王的一切

没坐上那把椅子前,人人都对着那把椅子骂“暴君”、“昏君”,等自己坐上了那把椅子,马上就会转换态度,觉得“古人诚不欺我”了,所以东亚的“文明”才能一直保持下来,

整个东亚文明的瑰宝,以春秋为最,战国次之,民国也有一点,除此之外,皆是毒药

一种让中原人一直在“坐稳了奴隶”和“欲求奴隶而不可得”之间反复横跳的毒药

发布于 2024-07-02 16:42・IP 属地重庆查看全文>>

苍天已死 - 134 个点赞 👍

中国文明从来没有延续5千年,甲骨文大部分都不懂什么意思,但是克里特B型线性文字都破译了,人家也没说自己是延续5千年文明呀,咱么什么时候能认识到我们只是世界民族中普通的一群人,没有特殊性,中华民族才真正觉醒了

查看全文>>

asdf - 5 个点赞 👍

其实印第安人可以说他们目前处于“美朝”时期,美国这二百多年历史只不过是拥有上万年历史的伟大印第安文明微不足道的一小部分而已。

但是你猜猜,他们为什么不说呢?

查看全文>>

豆丁 - 4 个点赞 👍

日耳曼人:我们法兰克王国分裂成德意志法兰西意大利三个国家雏形,这三个国家都过得好好的,从来没有同时被征服的记录,人种也没有什么大的改变,文化上也没有被入侵的历史,为什么中国人一直觉得他们是唯一一个没有断绝的文明呢?你说原始部落不算,那从法兰克王国建立开始算也没有断过啊

查看全文>>

统一之梦 - 3 个点赞 👍

中华文明能够延续几千年而未中断,是自然条件、社会制度和文化特质综合作用的结果。从天时地利人和的角度简单说一下吧。

一、天时:气候与生态的韧性

1.季风气候与农业稳定性

规律性降水:东亚季风气候虽有一定波动,但整体呈现周期性降水,为农耕文明提供了相对稳定的自然条件。黄河流域的粟作农业和长江流域的稻作农业形成互补,降低了单一作物歉收的风险。

黄河长江的馈赠与挑战:黄河周期性泛滥带来肥沃的冲积平原,但也迫使早期文明发展出复杂的水利工程(如大禹治水、都江堰),推动社会组织能力的提升。相比之下,两河流域的过度盐碱化和尼罗河的过度依赖单一河道,导致古埃及和美索不达米亚文明更易因生态崩溃而衰落。

2. 气候变化的适应性

冷暖周期的应对:中国历史上经历多次气候波动(如魏晋南北朝的小冰期、唐宋温暖期),但通过农业技术改良(如曲辕犁、占城稻引入)和人口南迁(开发江南),文明得以延续。而古印度河流域文明(哈拉帕文明)可能因气候变化导致的河流干涸而崩溃。

生态多样性支撑:中国从草原到森林、从高原到沿海的多样化生态,为文明提供了退守与再生的空间(如南宋依托江南、明清开发湖广)。

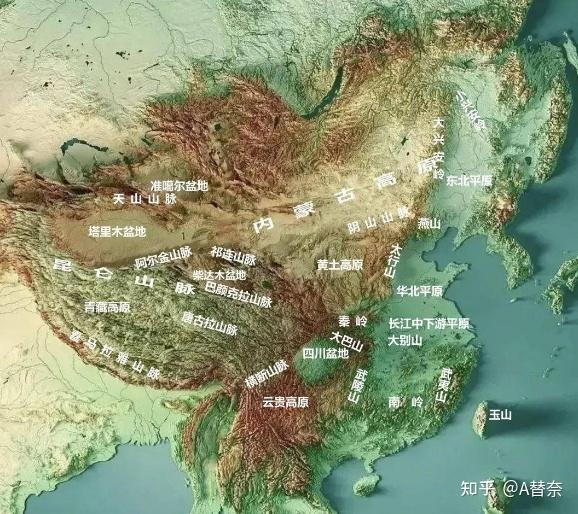

二、地利:地理环境的保护与开放

1. 封闭性与屏障作用

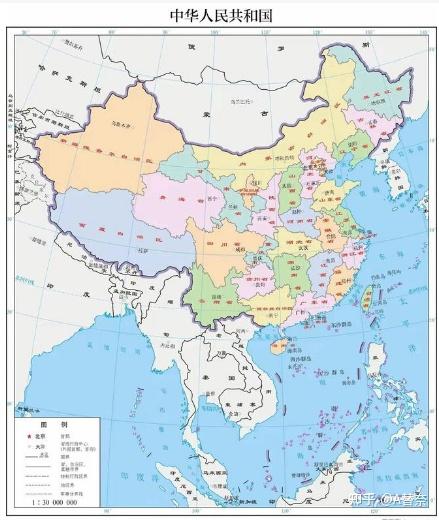

天然地理屏障:东临太平洋,西靠青藏高原与沙漠,北接草原与戈壁,南有横断山脉与丘陵,形成“半封闭”地理单元。这种环境在冷兵器时代有效阻隔了大规模外敌入侵(对比:古罗马因无险可守而频繁遭受蛮族冲击)。

中原核心区的凝聚:黄河-长江中下游平原的连片沃土,支撑了高密度农业人口和早期中央集权国家的形成,成为文明的核心辐射区。

2. 有限的开放性与文化融合

丝绸之路与草原走廊:通过西北陆路和东南海路,中华文明与外界保持有限交流,吸收外来技术(如佛教、波斯天文)但未被彻底同化。相比之下,地中海文明因地理开放而频繁更替(如希腊被罗马取代,罗马被日耳曼人瓦解)。

游牧与农耕的互动:北方游牧民族多次南下(如五胡乱华、蒙元入主),但最终被农耕文明同化,形成“征服者被征服”的文化模式,避免了文明的断层。

三、人和:思想文明与社会制度的韧性

1. 文化内核的连续性与包容性

历史书写的连续性:从《史记》到《明史》,官方修史传统构建了“正统”传承链条,使分裂时期仍保持文化向心力。

汉字与书写系统:表意文字超越方言差异,成为文化认同的载体(对比:拼音文字易因语言分化而割裂文明,如拉丁语分裂为罗曼语族)。

儒家思想的整合功能:儒家强调“大一统”“仁政”“礼治”,构建了超血缘的文化认同。即使政权更迭(如元清),统治者仍需借助儒家意识形态维系合法性。

佛道思想的补充:佛教中国化(禅宗)、道教世俗化,与儒家形成“三教合一”的弹性价值体系,缓解社会矛盾。

2. 早熟的社会治理体系

官僚制度与科举制:从秦代郡县制到隋唐科举,打破了贵族世袭,通过“学而优则仕”实现社会流动,维系了帝国的治理能力(对比:印度种姓制度固化社会,欧洲封建制长期分裂)。

基层宗族自治:以血缘为纽带的宗族制度在基层填补了官僚体系的空白,使社会在战乱后能快速重建。

3. “天下观”与文明韧性

文化认同而非种族认同:中华文明以“华夷之辨”区分文明与野蛮,而非单纯的血缘或地域。

我国自古以来大多数的威胁和入侵都来自于北方以游牧民族为主体的军事、政治挑战,其本质是农耕文明与游牧文明的长期博弈。游牧民族入主中原后,往往主动继承“中国”身份(如北魏汉化、清朝自称“中华”)。

主要游牧民族

先秦至汉:匈奴(“控弦之士三十万”)

魏晋南北朝:鲜卑、羯、氐、羌、匈奴(“五胡乱华”)

隋唐:突厥(东突厥、西突厥)、回鹘

宋元:契丹(辽)、女真(金)、蒙古(元)

明清:瓦剌、鞑靼(蒙古分支)、后金(满清)

威胁形式

军事掠夺:骑兵突袭边境,劫掠粮食、人口(如匈奴“秋高马肥南下”)。

政权对峙:游牧民族建立政权与中原王朝分庭抗礼(如辽与北宋的“澶渊之盟”)。

全面征服:蒙古灭南宋、满清入关,建立统一王朝。

其实外族入侵既是中华文明的外部压力,也是推动其内部整合的关键动力:

迫使中原王朝发展出高效集权制度和军事技术;

促进农耕与游牧经济互补,推动“丝绸之路”繁荣;

最终通过文化融合,将“华夷之辨”升华为“多元一体”的中华认同。

这一过程印证了中华文明“危机中育新机,变局中开新局”的韧性特质。

四、对比其他古文明的断层

1. 两河流域:无地理屏障,频繁遭受外族入侵(亚述、波斯、阿拉伯),文字(楔形文字)和宗教(多神信仰)未能延续。

2. 古埃及:依赖尼罗河的单一生态,被罗马帝国彻底征服后,象形文字和本土宗教湮灭。

3. 古印度:雅利安人入侵导致哈拉帕文明断层,印度教与种姓制度虽延续,但政治统一性弱。

4. 古希腊罗马:城邦制与奴隶制缺乏整合力,基督教兴起后古典文明被彻底重构。

五、总结:多重因素的交织

中华文明的延续并非单一优势所致,而是地理屏障的有限保护、农业生态的韧性、文化价值的包容性、制度设计的早熟性共同作用的结果。其核心在于:

自然条件:半封闭环境中的生态多样性支撑了文明的退守与再生。

文化策略:以“和而不同”吸收外来元素,同时保持核心认同。

制度创新:通过官僚制、科举制等实现“超稳定结构”。

这一模式使中华文明在五千年中虽经历周期性震荡(如王朝更替、外族入主),但始终能通过文化同化和制度调适实现重建,这也是中华文明能够延续几千年的原因吧。

查看全文>>

A替奈 - 2 个点赞 👍

华夏文明的传承是文字,思想,是唯物主义,世界合久必分,说的是除华夏以外,分久必合说的只有华夏,无论你是哪个族统治都逃不过大一统,华夏文明不止包含汉文化。包容性很强很强,他的魅力或者强劲的点就在于同化,西方所谓的文明是建立在根本不存在的所谓信仰之下,就是所谓的上帝,是虚无缥缈的,会很容易被扰乱或者出现分歧,这也是为什么西方文明会突然爆发出一段强盛期,然后突然像过往云烟一样消失而且无法再兴起的原因,合久必分用来形容除华夏文明以外所谓的文明最为贴切,当然这是我个人看法,轻喷。

查看全文>>

HYZ - 2 个点赞 👍

查看全文>>

长江骑士兰斯洛特 - 2 个点赞 👍

要是有用就不会去用西方的马克思主义了。

查看全文>>

毛爹 - 2 个点赞 👍

古典华夏早就亡到不到哪去了,所谓中华民族共同体概念也是近代民族主义,回溯性建构出来的产物,与其说是延续,倒不如说是异族入侵,农奴起义,一直在重建某种共同体概念。黑格尔:“中国历史从本质上看是没有历史的,它只是君主覆灭的一再重复而已,任何进步都不可能从中产生。”

查看全文>>

瓦拉几亚咸鱼国王 - 2 个点赞 👍

汉字:为啥中华文明能“长红”五千年

中华文明能一路“狂飙”五千年,汉字绝对是隐藏大boss。

汉字从殷商时期的甲骨文“出道”,刻在龟甲兽骨上搞占卜记事。到周朝,金文铸在青铜器上,贵气十足。后来秦始皇用篆书统一文字,汉代隶书简化,魏晋楷书让方块字基本定型 。像“日”字,从甲骨文的太阳圈,到楷书笔画化,一路变化清晰,传承超稳。

汉字表意性超强,读音虽历经多次变化,但不影响理解。读《论语》里“学而时习之,不亦说乎”,发音和古人不同,意思却能拿捏得准,能和老祖宗实现跨时空交流。

中国方言众多,吴语、粤语、闽南语等,互相说话像鸡同鸭讲。但写下来都是汉字,意思相通。广州人和北京人语音交流费劲,可文字沟通毫无障碍。这把各地人紧紧相连,凝聚力直接拉满。

此外,汉字承载海量文化。诗词歌赋、史书典籍、哲学思想都靠它传承。唐诗宋词、《史记》、诸子百家的智慧,都藏在汉字里。没汉字,宝贵文化就得“凉凉”,中华文明传承也就断档。汉字,真的“yyds”!

查看全文>>

明明如是说 - 2 个点赞 👍

题干说的是中华「文明」,文明是精神和物质的综合,而且文明本身是具备「高度」的,所以中华文明的延续同某个种族、某个城邦的存续不是一码事。

中华文明的延续,简单而言,可以从四个维度进行探讨。

-01-山河守护——隔绝与滋养双重馈赠

- 华夏大地东临太洋,西有高原和沙漠,北接草原与荒漠,南抵山野密林,形成天然屏障。这样的「地利」对于阻隔大规模外入侵,维护较长时间相对安全稳定提供了条件。

- 长江、黄河、淮河......大江大河提供了肥沃的冲积平原,这给万千年的农耕文明提供了基础,农耕发展足以支撑人口繁衍,孕育了成熟的农耕体系,并为农耕+手工业+商业的经济结构提供了条件,经济稳定成为文明存续的「压舱石」。

同期两河文明与埃及文明频受外族侵扰,开放的地理位置便是重要原因。

-02-文化黏性:超强聚合的精神密码

- 即便是2000多年前的篆书,今日普通人亦可以辨识很多字,这便是汉字的力量。特别是始皇帝的「书同文」,跨越方言壁垒,哪怕政权分裂时期(如魏晋南北朝),汉字仍可维系文化共同体。

- 先秦哲思的源远流长,无论是道、还是法,或是维护封建道统2000多年的儒学,就像一把尺子,记录着文化的深度很广度。

- 格局和融化化能力,无论是佛教等宗教文化,还是游牧民族入主中原,汉文化的格局和融化能力总可以将不同变为「大同」。

敦煌莫高窟壁画,完美诠释了华夏文明与佛教文化的融合。

-03-制度韧性:动态平衡的政治智慧

- 秦代郡县制打破贵族血缘垄断,隋唐科举制打通阶层流动通道。寒门士子通过「朝为田舍郎,暮登天子堂」实现梦想,确保精英群体更新迭代。

- 儒家「汤武革命论」赋予改朝换代合法性,形成「易姓革命→恢复秩序」的循环。这与日本「万世一系」或欧洲「君权神授」形成鲜明对比,避免文明在王朝崩溃时彻底消亡。

数据佐证:郡县制、法治、德治在中国沿用数千年,科举制存续1300年,学习-考试制度已经在运用中。

-04-社会基底:宗族网络的托底作用

- 祠堂与族谱,使得宗族、家庭维护社会基础细胞健康稳定。

- 以血缘为纽带的熟人社会形成天然秩序网络。这种结构在近代以前有效抵消了中央权力的周期性衰减。

福建土楼既是宗族聚居建筑,亦是战乱时期的防御堡垒,见证了社会自组织的生存智慧。

文明的现代启示

中华文明的延续并非线性静止,而是在「变与不变」的辩证统一中演进——农耕文明的内核与游牧、商业文明的冲击不断调适,最终熔铸为兼具稳定性与开放性的复合体。

当我们在三星堆青铜面具中看到中原礼器与西亚金杖的交融,在泉州宋元海丝遗址目睹阿拉伯碑刻与妈祖庙共存,便能理解这种文明何以历久弥新。

你怎么看?今日全球化时代,这种文明韧性是路径依赖还是竞争优势?

查看全文>>

陌路狂徒 - 1 个点赞 👍

在历史上,“中国”仅仅指中原地带华夏族生活的区域。中华民族在数千年的历史中不断的奋斗,到今天终于成为有56个民族的大家庭。这个大家庭所拥有的文明,成为了“中华文明”。

事实上,最初的“华夏族”(也就是所谓的“汉族”)中国历史上叶曾经多次被异族侵略,被异族统治,但最终都同化了异族。这使得中华文明一直延续到今。