中华文明能够延续几千年而未中断,是自然条件、社会制度和文化特质综合作用的结果。从天时地利人和的角度简单说一下吧。

一、天时:气候与生态的韧性

1.季风气候与农业稳定性

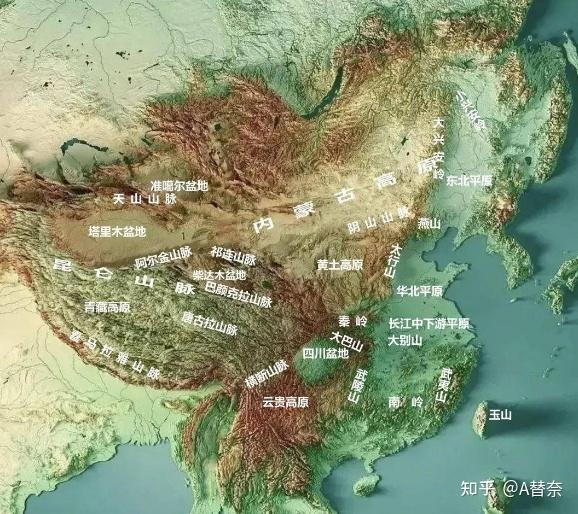

规律性降水:东亚季风气候虽有一定波动,但整体呈现周期性降水,为农耕文明提供了相对稳定的自然条件。黄河流域的粟作农业和长江流域的稻作农业形成互补,降低了单一作物歉收的风险。

黄河长江的馈赠与挑战:黄河周期性泛滥带来肥沃的冲积平原,但也迫使早期文明发展出复杂的水利工程(如大禹治水、都江堰),推动社会组织能力的提升。相比之下,两河流域的过度盐碱化和尼罗河的过度依赖单一河道,导致古埃及和美索不达米亚文明更易因生态崩溃而衰落。

2. 气候变化的适应性

冷暖周期的应对:中国历史上经历多次气候波动(如魏晋南北朝的小冰期、唐宋温暖期),但通过农业技术改良(如曲辕犁、占城稻引入)和人口南迁(开发江南),文明得以延续。而古印度河流域文明(哈拉帕文明)可能因气候变化导致的河流干涸而崩溃。

生态多样性支撑:中国从草原到森林、从高原到沿海的多样化生态,为文明提供了退守与再生的空间(如南宋依托江南、明清开发湖广)。

二、地利:地理环境的保护与开放

1. 封闭性与屏障作用

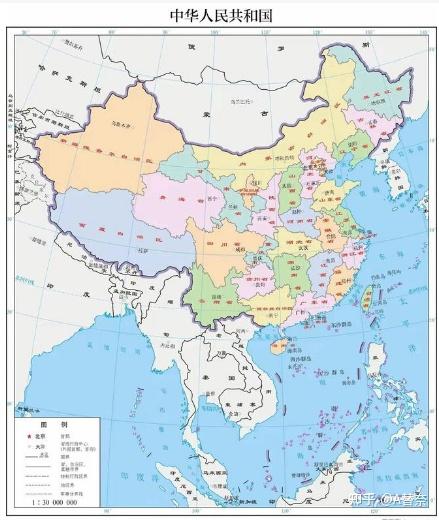

天然地理屏障:东临太平洋,西靠青藏高原与沙漠,北接草原与戈壁,南有横断山脉与丘陵,形成“半封闭”地理单元。这种环境在冷兵器时代有效阻隔了大规模外敌入侵(对比:古罗马因无险可守而频繁遭受蛮族冲击)。

中原核心区的凝聚:黄河-长江中下游平原的连片沃土,支撑了高密度农业人口和早期中央集权国家的形成,成为文明的核心辐射区。

2. 有限的开放性与文化融合

丝绸之路与草原走廊:通过西北陆路和东南海路,中华文明与外界保持有限交流,吸收外来技术(如佛教、波斯天文)但未被彻底同化。相比之下,地中海文明因地理开放而频繁更替(如希腊被罗马取代,罗马被日耳曼人瓦解)。

游牧与农耕的互动:北方游牧民族多次南下(如五胡乱华、蒙元入主),但最终被农耕文明同化,形成“征服者被征服”的文化模式,避免了文明的断层。

三、人和:思想文明与社会制度的韧性

1. 文化内核的连续性与包容性

历史书写的连续性:从《史记》到《明史》,官方修史传统构建了“正统”传承链条,使分裂时期仍保持文化向心力。

汉字与书写系统:表意文字超越方言差异,成为文化认同的载体(对比:拼音文字易因语言分化而割裂文明,如拉丁语分裂为罗曼语族)。

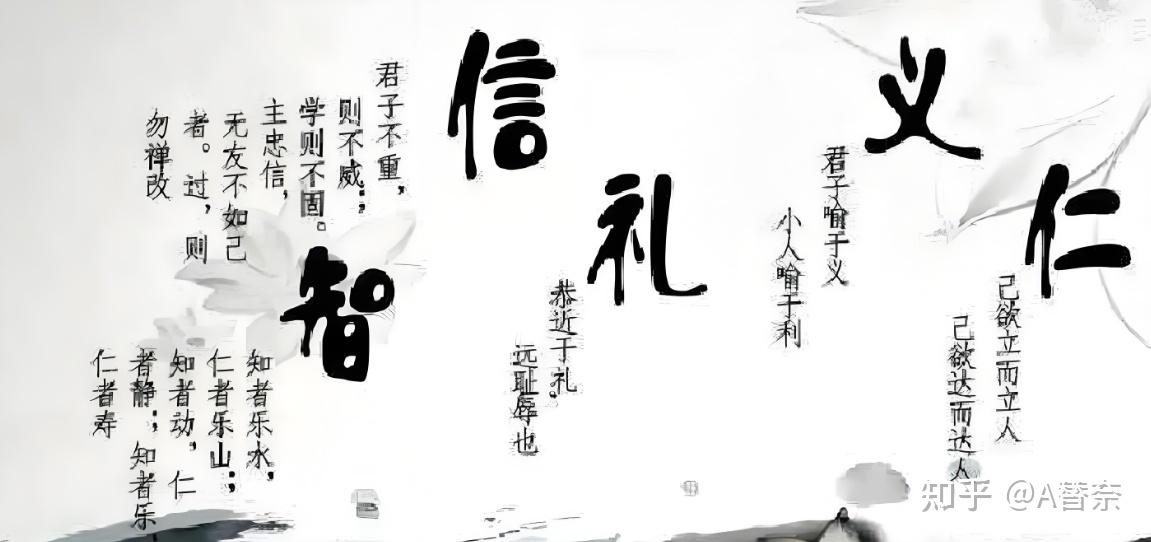

儒家思想的整合功能:儒家强调“大一统”“仁政”“礼治”,构建了超血缘的文化认同。即使政权更迭(如元清),统治者仍需借助儒家意识形态维系合法性。

佛道思想的补充:佛教中国化(禅宗)、道教世俗化,与儒家形成“三教合一”的弹性价值体系,缓解社会矛盾。

2. 早熟的社会治理体系

官僚制度与科举制:从秦代郡县制到隋唐科举,打破了贵族世袭,通过“学而优则仕”实现社会流动,维系了帝国的治理能力(对比:印度种姓制度固化社会,欧洲封建制长期分裂)。

基层宗族自治:以血缘为纽带的宗族制度在基层填补了官僚体系的空白,使社会在战乱后能快速重建。

3. “天下观”与文明韧性

文化认同而非种族认同:中华文明以“华夷之辨”区分文明与野蛮,而非单纯的血缘或地域。

我国自古以来大多数的威胁和入侵都来自于北方以游牧民族为主体的军事、政治挑战,其本质是农耕文明与游牧文明的长期博弈。游牧民族入主中原后,往往主动继承“中国”身份(如北魏汉化、清朝自称“中华”)。

主要游牧民族

先秦至汉:匈奴(“控弦之士三十万”)

魏晋南北朝:鲜卑、羯、氐、羌、匈奴(“五胡乱华”)

隋唐:突厥(东突厥、西突厥)、回鹘

宋元:契丹(辽)、女真(金)、蒙古(元)

明清:瓦剌、鞑靼(蒙古分支)、后金(满清)

威胁形式

军事掠夺:骑兵突袭边境,劫掠粮食、人口(如匈奴“秋高马肥南下”)。

政权对峙:游牧民族建立政权与中原王朝分庭抗礼(如辽与北宋的“澶渊之盟”)。

全面征服:蒙古灭南宋、满清入关,建立统一王朝。

其实外族入侵既是中华文明的外部压力,也是推动其内部整合的关键动力:

迫使中原王朝发展出高效集权制度和军事技术;

促进农耕与游牧经济互补,推动“丝绸之路”繁荣;

最终通过文化融合,将“华夷之辨”升华为“多元一体”的中华认同。

这一过程印证了中华文明“危机中育新机,变局中开新局”的韧性特质。

四、对比其他古文明的断层

1. 两河流域:无地理屏障,频繁遭受外族入侵(亚述、波斯、阿拉伯),文字(楔形文字)和宗教(多神信仰)未能延续。

2. 古埃及:依赖尼罗河的单一生态,被罗马帝国彻底征服后,象形文字和本土宗教湮灭。

3. 古印度:雅利安人入侵导致哈拉帕文明断层,印度教与种姓制度虽延续,但政治统一性弱。

4. 古希腊罗马:城邦制与奴隶制缺乏整合力,基督教兴起后古典文明被彻底重构。

五、总结:多重因素的交织

中华文明的延续并非单一优势所致,而是地理屏障的有限保护、农业生态的韧性、文化价值的包容性、制度设计的早熟性共同作用的结果。其核心在于:

自然条件:半封闭环境中的生态多样性支撑了文明的退守与再生。

文化策略:以“和而不同”吸收外来元素,同时保持核心认同。

制度创新:通过官僚制、科举制等实现“超稳定结构”。

这一模式使中华文明在五千年中虽经历周期性震荡(如王朝更替、外族入主),但始终能通过文化同化和制度调适实现重建,这也是中华文明能够延续几千年的原因吧。