中华文明的不死密码:在断裂处生长出的韧性基因

看到这个问题,很多人会条件反射般回答"地理屏障保护""汉字传承文化""儒家思想统一"。这些答案都对,但都没有触及文明延续最关键的底层逻辑——中华文明始终保持着在断裂处自我更新的能力。

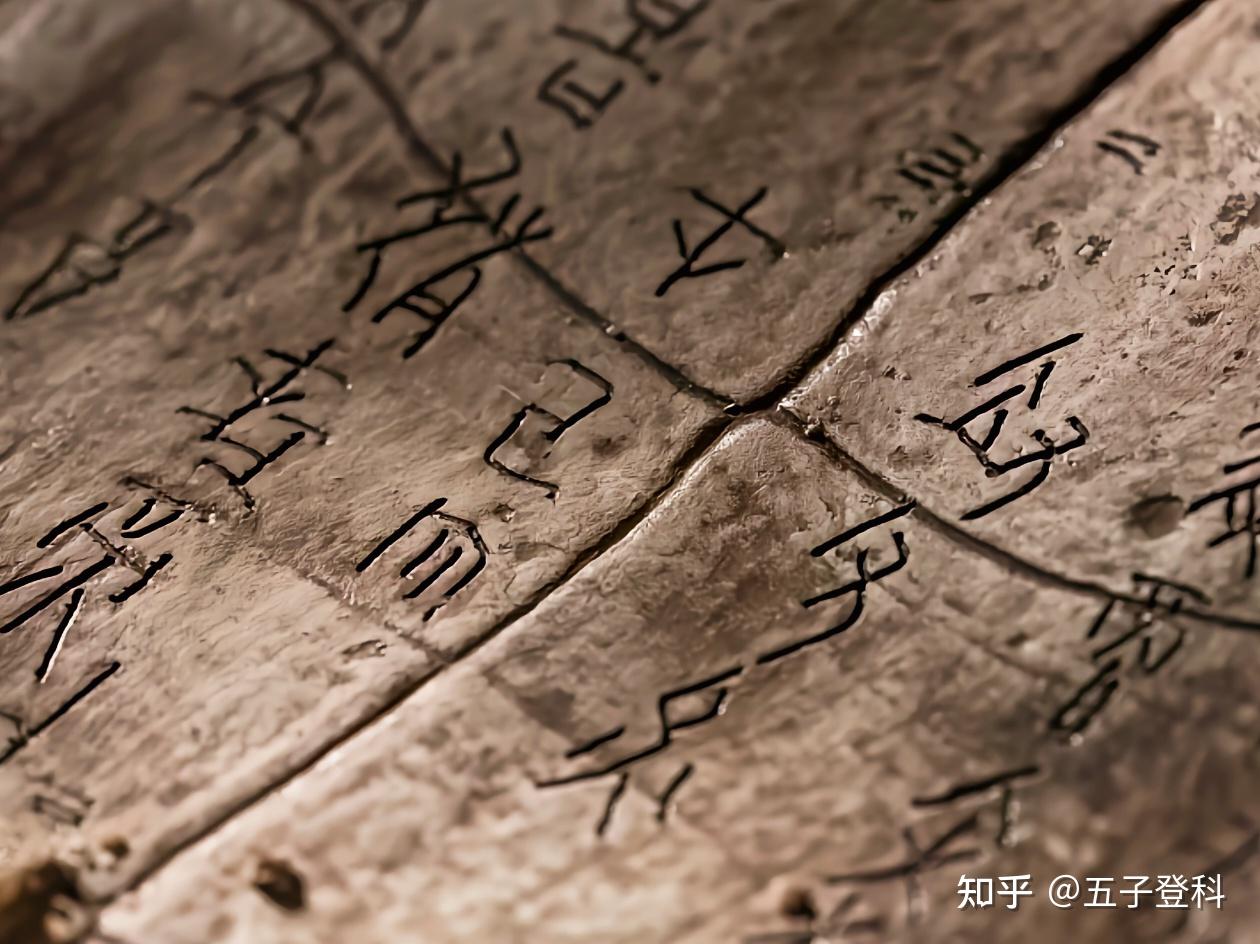

当古埃及人在金字塔顶端雕刻象形文字时,黄河流域的甲骨文正在龟甲兽骨上记录占卜。不同的是,埃及祭司把文字垄断为神权工具,而殷商贞人集团瓦解后,汉字通过简牍帛书流入市井。秦代"书同文"政策看似文化专制,实则让文字摆脱了贵族垄断,成为全民交流工具。这种"自上而下建构,自下而上重构"的模式,让汉字在战乱迁徙中不断吸收方言养分,最终形成既能书写经典又能记录俚俗的弹性系统。

科举制度常被诟病为思想禁锢,却隐藏着惊人的文明修复机制。当五胡乱华、蒙元南下造成文明断裂时,正是那些散落民间的私塾、书院,通过童蒙教材把文化基因编码进千家万户。元代取消科举的九十年间,民间反而涌现出《三字经》《千字文》这样的启蒙读本,用最朴素的方式保存着文明火种。这种"官学可断,民学不绝"的韧性,在世界文明史上堪称孤例。

行走在今天的华北平原,会发现方言中保留着《切韵》时代的入声调;闽南祠堂里的木雕师傅仍在用唐宋时期的"压地隐起"技法;湘西傩戏面具的造型,与三星堆青铜人像有着神秘的相似性。这些文化碎片如同基因片段,在每一次文明危机后重新组合出新的文化形态。当希腊神庙沦为废墟标本时,中国木构建筑却在每次焚毁后,用同样的榫卯结构在灰烬中重生。

文明的延续从来不是博物馆里的真空保存,而是像竹子般在关节处萌发新枝的能力。从甲骨文到二进制代码,从《诗经》到短视频,载体在变,但那个让楚辞在山野传唱、让敦煌壁画在驼铃中重生的文化基因始终未变。这种在断裂处生长,在变革中存续的生存智慧,或许才是中华文明真正的长生诀。