「上汽确认与奥迪共同研发电动车平台」后,未来有哪些想象空间?

7月20日,上汽就此前奥迪购买上汽电动平台的传闻回应界面新闻,上汽集团和奥迪已达成共识,双方将通过合作加快电动车开发。 双方一致认为,中国汽车市场正在经历前所未...

- 74 个点赞 👍

谢邀,作为已经使用着这个平台的用户来说,我觉得这是一步好棋,甚至可能盘活上汽奥迪这盘死棋。

2016年11月,大众汽车与上汽集团绕开了一汽集团,并签订了不具约束力的协议,双方洽谈成立新的销售公司以及上汽生产的奥迪车型。当时的事件背景是,2016年是奥迪在中国豪车排行榜第一名的最后一年,随即在2017年被奔驰超越,到了2023年,奥迪长期处于BBA吊车尾的位置已经五年。

最后扛不住,上汽集团和大众奥迪的情投意合,上汽奥迪项目虽然被一汽奥迪阻扰,终归是磕磕碰碰推进了下去。从2016年年底,双方眉目传情到第一台车落地,一共走了5年,上汽采用轻资产的城市展厅的方式销售,首款车型A7L正式交付则是2022年第一季度。电车方面,基于ID6做了一个Q5 etron ,加上基于途昂做的Q6,三台车, A7L前身主打就是高端小众,加了L之后,并不认可,也没变成年轻的A6L,而基于MQB的Q6,更是被认为韭菜嘎的太狠,加上稀缺网点覆盖率,上汽奥迪,几乎没什么作为。

2016年的奥迪跟上汽的眉来眼去,就是想再发展一波新的经销商,再挖掘一下自己在中国市场最大的潜力,能不能在中国提震销量,毕竟眼瞅着就要被BB超越。但是最后事与愿违,上汽奥迪经销商依然依附于一汽奥迪经销商体系,上汽奥迪对于奥迪在中国的销量几乎没有任何帮助。还搭进去这么多前期的资源投资,包括以1070亿收购了上汽大众1%的股份。

被给予厚望的,MEB平台几乎没办法给奥迪电车溢价率,全系前麦弗逊,后五连杆,没有可变阻尼避震,也没有空簧,更没有后转,最大性能只有225kw,加速时间不过6.7s。这性能,还卖小50万,让消费者买单,真的很难啊。

而另一方面则是PPE平台的迟迟不能落地,落地车型,只有性能,完全没有续航。e tron GT车型,最大续航不足500km (cltc),PPE平台车倒是有些值得一聊的技术,但是价格也贵的令人发指,近150万。贵还不是致命的,作为奥迪的实验性平台,这个PPE投产也只能按照协议放在长春投产,而上汽奥迪这边走的一直是轻资产路线。

简而言之,MEB奥迪性能拉跨,不说溢价了,都对不起豪华二字,PPE平台太贵,而且自己肯定没工厂可以产,燃油车旗舰A7L出的新款都只有首发版本一半价格都没人去关注,毕竟中国新能源渗透率实在太高了,而其他能卖的燃油车全是一汽奥迪的娃。

所以上汽奥迪诞生五年,已经接近死局了。

而转机就来自于,同为上汽集团旗下的高端电动品牌,智己,上汽智己IO原点平台,支持的性能带宽,接近PPE平台的车,而续航又非常强悍,关键价格还不贵。

轴距3100mm,带后轮转向,加速3.7s,前窄后宽混合胎宽,双叉臂前悬架,后五连杆,带可变阻尼的减震器,重心高度仅仅490mm,续航615km( cltc) , 这样的性能不过36万(指导价),终端可能都30以内了。

作为一个车型开发来说,下车体和动力系统是最为关键的。对于电车来说更是如此,而且因为电池包的存在。。。电车的下车体是真的天生强悍。

而公开的资料,上汽奥迪将基于智己IO平台的下车体,三电系统,做属于奥迪味道的调校。上车体则交给奥迪设计,然后智能座舱也会基于智己全景AI舱来做。所以未来上汽奥迪的第一台车,应该是智己L7的亲兄弟喽?

作为智己L7的老车主,我只能提前微微一笑了

编辑于 2023-07-22 20:28・IP 属地湖北查看全文>>

王晓鹏PPG - 21 个点赞 👍

前两天刚回答过相关问题,当时的新闻还停留在双方洽谈阶段,想不到这么快就官宣了。

上汽在新能源这块的技术功底一直以来都比较扎实,智己的IO原点平台也很有竞争力。

再叠加双方过往的合资关系,综合看智己对奥迪来说的确是很不错的技术来源。

但我还是那个观点,此举对奥迪后患颇大,奥迪是不得不饮鸩止渴。

继日系之后,德系巨头也向自身新能源建设相对落后的现实低头了。

站在奥迪立场上,选择向中国车企购买电动平台是极不情愿的。在这方面,业内的负面案例已经摆在台前:

广汽三菱的祺智EV就是换标GE3,连壳都没咋动,销量却相当惨淡;

丰田的BZ3X大量采用比亚迪技术,市场表现也是乏善可陈。

采购中国车企的平台和技术,不仅没有帮助自身实现销量突破,反而无形中为中国车企做了技术背书。

道理其实很简单,比亚迪技术若是没有优势,你丰田何必要买呢?

套用《邪不压正》的名台词就是:

丰田验证码到底是不是烂车,我TM用你告诉我吗?

传说归传说,这是皇军的官方认证。“皇军”官方认证的舆论影响力,仅在知乎就有非常鲜明的案例:

2019年比亚迪和丰田合作官宣时,知乎上有丰田员工对比亚迪各种不屑,言辞激烈的表示合作只是为了买电池。

随着时间流逝双方的深度合作浮出水面,丰田员工的言论自然是不攻自破。

眼见着丰田“恶堕”后却没换来钱,奥迪只会更加警惕。

然而即使如此,奥迪也不得不走向合作,很明显是迫不得已:

国内新能源大潮如火如荼,奥迪迫切需要有竞争力的纯电平台,摆脱“油改电”的阴影。

自主研发的SSP平台理论很美好,但量产进度一再推迟,远水不解近渴;

理论上奥迪还有与保时捷与奥迪联合开发的PPE平台可用,但明面上的担心是怕影响保时捷的品牌溢价,暗地里的情况是PPE工程落地和量产同样来不及。

所以说,奥迪买平台实在是被逼的没办法了。

站在上汽立场上,向奥迪出售技术平台的好处很多。

财务上的收益姑且不论,其他方面的潜在收益也是多方面的。

单从技术角度出发,智己正向研发的IO原点平台我认为很能打:

轻量化高载荷全铝底盘,支持800V+SiC,支持高算力芯片,支持四轮转向、空气悬挂等豪华配置;

说实话上汽智己的销量和品牌建设并不是特别成功,但原因我认为跟技术关系并不是很大,锅更甩不到平台上。

如今智己平台向奥迪输出技术,不仅能进一步平摊研发成本,还能在品牌和技术认可度方面收获德系豪华品牌的背书。

当然我也说句可能不太好听的话,不论燃油还是新能源,上汽一直都有较为雄厚的技术功底。

然而上汽既有技术又有合资的稳定收入,自主品牌建设却始终达不到预期,多少有点“抱着金饭碗要饭”的感觉……

我个人曾经对上汽荣威的新能源发展寄予厚望,只是看看上汽又搞出来智己和非凡,供应链层面也是各种折腾,多少也有些无奈。

技术反向输出合资是不错的成就,也是智己发展的机遇,我真心希望上汽在新能源领域能发展的更好。

最后,丰田采用比亚迪平台也好,奥迪选择上汽也罢,我认为都反映了共同的历史趋势:

自主品牌在新能源汽车领域的突飞猛进,部分技术领域已经是反向输出合资。

从技术买方到技术卖方,即是国内汽车产业多年奋斗的积累,更关键的是智能电动车产业革命的历史机遇。

我从多年前就看好国内新能源车的产业发展,如今国内车企的的确确抓住历史机遇实现了大跨越,我个人是由衷欣慰。

我再次强调已经重复无数次的判断:

新能源车时代很可能重演智能手机产业的历史:美国猛虎和中国群狼联手,共同侵吞欧洲日本把控的市场。

然而,同样面对滚滚而来的历史洪流,不同企业或许将扮演不同的角色。

我当然希望上汽也能占据一席之地,为国内的产业升级做出自己的贡献。

但同时我也需要指出一个很残酷的现实:

如果上汽不能完成历史交给它的任务,自然会有别的自主品牌代替它完成。

编辑于 2023-07-23 18:04・IP 属地天津真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

现实主义理想者 - 20 个点赞 👍

这是一个开始---我不仅仅说的是奥迪与上汽,也说的是整个自主板块。

我还记得是2019年前后,新势力已经在通过智能化获取自己的标签了,但是有一天看到e-tron的视频---视频里启动时,仪表显示了“发动机启动”。EV时代,哪里来的发动机?

说明这就是油改电---你当然知道它是油改电,但是这个改也太不上心了。

我能知道欧洲对EV的态度不一样,因为EV在欧洲有“环保”的标签,欧洲人是买账的,但在中国大家都知道这其实是一个伪概念,因此我们才需要“智能化”来赋予新能源新的意义。对欧洲厂商来说,这是“体验感”上最拉胯的一个项目。

也是各个主机厂想要在中国做“本土化”软件开发的根本原因---不到本土来,根本对本土的需求没有任何感知,也就开发不了适合本土的产品。

大众之前谣传与华为合作,又传要收购华为的自动驾驶部门,前段时间又传,在合肥要投10亿欧元做新能源的本土化,本质上都是希望能够在中国这个市场上,继续获得利润----中国是全球最大的汽车市场,没有之一。从中国的市场规模看,等于美国+印度+日本+德国+巴西+英国的规模,凭一己之力,就要引领全球的趋势。

而这个趋势就是新能源,你跟不跟?就这个问题。

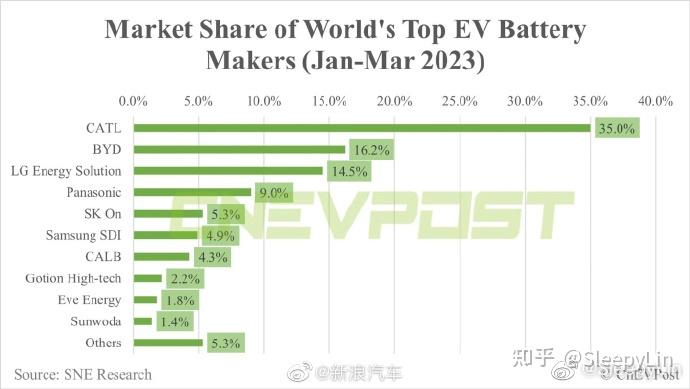

而就今天来说,全球的动力电池份额,布局要看中日韩,中方加上LG、三星、松下等等,占据了94.7%的份额---欧洲只剩下了个残羹冷炙。

而其中韩国也只有24.7%,日本9%---中国,占据了全球份额的61%。

这意味着这个新的趋势,未来的趋势,产业链也都在中国,你来不来?

于是奥迪就来了。

奥迪要做本土化开发的话,一汽、上汽拥有最好的条件,但其实也是最差的条件---又爱又恨。它们是合资,当然爱过,但合资必然涉及到利益角逐,所以肯定也恨过。如果不在这两家里选,还有集类选择,比如选头部,那就是比亚迪、埃安,哪吒的品牌调性不足以支持奥迪,所以肯定合作不了。另外一种是选“高级品牌”,那就是蔚来和小鹏,理想的EV还没出来,也合作不了。

但总之现在选定了上汽,也算是理所当然---你可能对上汽的EV没什么概念,这是因为上汽为了EV单独成立了一个品牌,就是智己。

如果你对智己也不了解,那么简单说,它是一个在传统势力里孵化,但也具备了新势力一切风格的品牌,如果说埃安也是这么做的,埃安好歹是先从底层爬出来,完成了向上突破的过程,智己一出生就是与蔚小理差不多,打的是30W+的市场。

而且整体竞争力非常不错,不论是动力操控的基础层面,还是智能网联、驾驶辅助的高级层面,的确都算是好车( 你给我广告费)。

但有一点大家千万别忘记了。

外资品牌在中国的方式是合资,而不是外资。对于特斯拉这类新物种兴许有新的可能,但对于本土化的课题,奥迪未来肯定还是在国内生产,那么与上汽的合作必然还是以上汽奥迪的形式完成的。

而对于合资公司,我们应该有一个清醒的认识:这是上汽+奥迪,而不是奥迪。这意味着,它既可导入奥迪的产品,也可以导入上汽的产品。这可能是智己完成技术输出一个潜在的渠道。

觉得不可思议吗?

其实国内已经有人做过了。广汽丰田,广汽本田,都曾导入由广汽自主板块输出的EV产品,比如广丰ix4,本质上就是广汽传祺的GS4 EV版本。2018年那会,由于国内需求双积分,但丰田、本田都没有对应的EV产品,于是只能在广汽集团内寻求解决方案,这就是解决方案。

那对奥迪来说,这就不是解决方案吗?

当然了,如果说当时广丰、广本的做法是为了“应急”,奥迪如今的做法更多的是为了“利润”。

那么就存在一个问题,相同的钱,你会买一台智己(也不便宜),还是买一台一模一样的但是更贵的车,它们的区别就在于换了一个车标,和售后体系。不论是如何选择,都很难对不对?

为了规避这个课题,就存在两种解决思路:

1.奥迪把自己的技术体系暴露、开放给上汽,由上汽为奥迪做开发---我觉得这也很难,实际上在过去三十年市场换技术的过程里,这种做法非常罕见---我唯一有所耳闻的,就是前段时间提到的,广汽帮三菱解决催化器的问题,但那种是纯纯的设计问题,而且三菱在朽木难雕的情况下日本人还保留了傲慢的情绪。奥迪不论是在三电还是在软件上的“本土化”,都会把自己剥得一干二净,而且现在也不至于到三菱那个“没有选择”的地步。

2.上汽单独为奥迪开发产品---那么这就是钱的问题,合资的分成且不说,光是把车型导入国内的费用,都是我们自己开发汽车的好多倍。那么我们应该反过来,收合资多少钱呢?如果是开发一款产品多少钱,开发三款多少钱,以后会不会有长久的合作?是从零开始,还是基于平台---一旦是基于平台,那就和智己会非常相似。

以及,还会有第三个问题。

这款产品,出海不出海。

从这两年的情况看,国内自主品牌对外出口已经是趋势了,榜一大哥,正是上汽名爵。如果是智己的产品出海,其实只不过是下一步的计划---本来也要做,现在可能有了奥迪会有更好的海外平台。

但如果是奥迪自己要把这款产品带到欧洲去,就会遇到两种情况:

1.拿中国的智能体验打欧洲的老旧产品,大杀特杀;

2.以后奥迪,还自己开发产品吗?

这种故事也不是没有过,恰好也是广汽传祺,GS5就曾经挂牌道奇,出口墨西哥。

所以到这里你可以看到了,国产自主车型,以新的形式在应对“合资”,并诠释“合资”的含义,重新获得原本在这个形态当中应有的对等技术地位,以新的形式在获取利润。

也已经是一种趋势了。

中国市场对新能源趋势的引领,以及对三电产业链的绝对把控,在智慧体验上的一骑绝尘,尽管还没有在“销量”上完成体现,但我们能看到“事情正在起变化”。

渗透率,已经非常之高了。剩下的要完成的是对“保有量”的逆转。

2030年作为两碳目标其一的里程碑,仅仅只有7年了。这7年间我们还会看到自主品牌对外资品牌更强的攻击性。当大家在讨论“国产品牌什么时候可以进入全球十大汽车品牌的时候”,我不知道是否有人注意到,吉利、比亚迪,已经在“前十”的门口,等着了。

每一次我写“自主”多好多好的时候,评论里总有些喜欢做否定的朋友。

我只能说,研发看到的超前于市场3-5年。不是说未卜先知,而是说市场是结果,研发在这个结果的前几年就已经在做相关的工作,看到的更多。

事实就是如此。

从国内合资的生态来看,菲亚特、三菱基本上都算落幕了,马自达正在这个路上。能够继续坚挺几家,主要是大众---早早做了ID系列的EV布局,通用---早早做了奥特能平台的布局,丰田本田---依靠的是混动在坚挺,而不是EV。

如果说未来有哪些想象空间,我觉得是我们能看到更多的合资品牌,导入自主产品---丰田和本田,很可能就是,接下来的那一位。

发布于 2023-07-22 09:20・IP 属地广东查看全文>>

SleepyLin - 9 个点赞 👍

上汽集团与奥迪共同开发电动车平台背后是:奥迪也想抓住新能源技术转型的红利,众所周知:奥迪是大众汽车集团的子品牌之一,也是大众的改进升级版,大众的反应比奥迪快很多。

奥迪也知道自己已经棋输一着,上汽集团在国内传统车企中,最早进行新能源技术转型的,这两家车企合作是抱团取暖,各取所需的商业合作。

发布于 2023-07-23 09:28・IP 属地广东真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

敬往事一杯酒 - 5 个点赞 👍

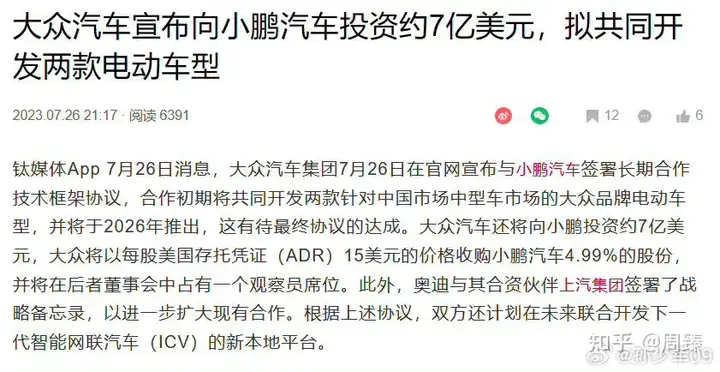

刚刚又看到一个重磅消息,奥迪的母公司大众汽车向小鹏汽车投资7亿美元,获得小鹏汽车汽车4.99%的股份。

看来这一次大众是对中国车企低下了高昂的头颅,看清了自己在新能源汽车领域的真实实力,看清了自己与中国新能源车企的差距,角色互换 ,以前的老师现在要向学生学习了,这不是做梦,而是活生生的现实。

不得不说,大众还是非常务实的,亡羊补牢,为时未晚。

在传统车企向新能源汽车转型的过程中 ,大众一直都是转型最积极的一家车企。

早在2018年9月,大众MEB平台在德国正式发布。

2020年,ID3上市,

2021年,ID4上市。

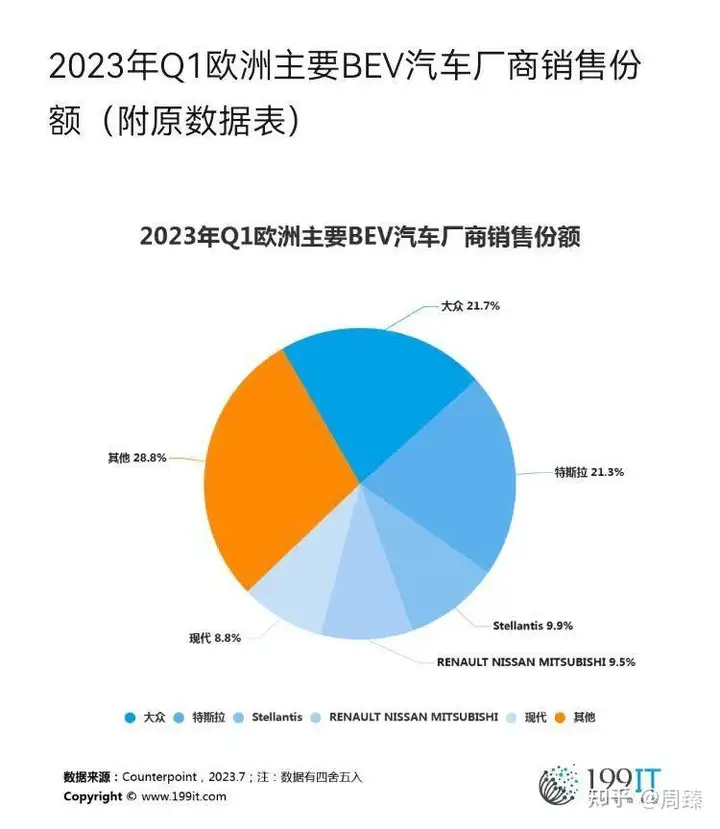

而且大众目前在欧洲的销量也非常不错,今年一季度市场份额21.7%,位居第一,但是仅比特斯拉领先一点点。随着特斯拉德国柏林工厂产能爬坡,大众的领先优势正在丧失。

大众的汽车很清楚自己的技术实力与特斯拉还有差距,也很清楚自己在欧洲市场目前的领先主要凭借本土优势和以前积累的品牌优势。但是如果不能快速跟上时代的发展,必然要被时代抛弃,而比特斯拉技术更先进的车企在哪里呢?毫无疑问在中国。

于是 ,便有了奥迪与上汽合作研发新车型,使用上汽智己IM平台,便有了大众与小鹏汽车合作研发新车型,并向小鹏投资7亿美元入股,得到4.99%的股权。

关于奥迪与上汽的合作,我对于大众纯电车型在中国市场的表现并不看好,虽然在奥迪看来,上汽确实是最好的选择。两家原本就有合资公司,合作起来也容易,只是现在角色互换了 ——以前大众是技术提供方,而现在上汽成为技术提供方。

最大的原因在于上汽的国企工作作风在激烈的新能源汽车市场竞争中本身就不占优势,技术方面相对于国内其他车企的纯电平台也没有优势,在后续的迭代过程中可能跟不上其他车企都步伐。

但是,这对于奥迪来说仍然很有意义,至少可以弥补自身与国内新能源汽车的差距,对于开拓中国以外的市场也意义重大,比如在欧洲本土面对特斯拉时可以更加从容。

而且,上汽本身有大量的出口汽车业务,不排除大众与奥迪合作的新车型可以反向出口到国外,甚至是德国本土,这就非常有意思了。

发布于 2023-07-26 23:09・IP 属地江西查看全文>>

周臻 - 1 个点赞 👍

其实在最终研发成果上市之前,没有人能够给出确切的答案,所以一切都只是键盘。

既然是键盘,那就说些实话。也用不着管资本爱听还是不爱听。

从整体来看,上汽和奥迪研发电动车属实是一招烂棋。上汽以为可以借着奥迪提升自己在国产电动车阵营的逼格,奥迪以为借着上汽的电动车积累来提升产品力,就像当年引进桑塔纳一样。实际上可能是满盘皆输。

第一、纯技术积累层面,上汽目前包括自主品牌、合资品牌,有几款拿得出手像样的电车?咱们且不对比比亚迪这类电动车大牛,就对比广汽,上汽有什么优势?

第二、消费群体变了。现在的主流消费群体不care汽车是国产的还是合资的,也不care是豪华品牌还是非豪华品牌。要的是精准场景,要的是细分领域。不管是理想营造的冰箱彩电大沙发的梦境,还是蔚来营造的中产体面精致的生活,还是特斯拉打造的cool guy cool girl的科技感,还是比亚迪展现的中国崛起的力量,只要是你能精准定位,就会吸引对应的人群,虽然天花板没有那么高,但是你只要服务好对应的群体就够了。而上汽这种“什么都要”的老牌汽车厂永远学不会迎合,只会造一款他们觉得“好”的车然后扔到市场。上汽这么多年卖来卖去也就帕萨特、途观、GL8这些中老年人喜欢的车型以及五菱宏光这些工具车,请问哪款车在年轻人中是爆款?不讨好年轻人你挣什么钱?

第三、集团冗余太大。上汽和奥迪共同研发电动车平台,请问通用集团要不要有没有话语权?请问五菱集团有没有话语权?飞凡、智己有没有话语权?奥迪这边也同理。每个说话的群体都要成为新平台的使用者和利益群体。请问这个新平台要多久才能“研发”出来?研发成本是多少?要卖出多少辆车才能回本?我知道的是,一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝。

我理解奥迪迫切的想要拿下高端电动车市场的心情,比起一汽,上汽在电动车领域要强那么一些,属实矬子里拔将军了。之前大众和江淮眉来眼去的估计也让上汽一汽看着眼晕。但是和上汽深度捆绑只会加速下滑。奥迪你就不能学学通用的泛亚研究中心,单独独立出来研发平台车型不香吗?就不能学学广汽那样,弄一大堆品牌去迎合不同消费者吗?就不能学学奔驰那样,把smart扔给吉利自己去玩,自己躺着收收冠名费吗?

唉。。。

发布于 2023-07-24 11:18・IP 属地北京查看全文>>

Hyper - 1 个点赞 👍

查看全文>>

维烈 - 0 个点赞 👍

首先可以期待上汽奥迪可以去生产全球车型了。之前奥迪全球车型的销售和生产权都在一汽手里,上汽奥迪也是被逼无奈自己搞研发。生产出来的车相比一汽奥迪和进口奥迪来说买账的人真的不多。现在既然有这个契机了就可以去生产全球的电动车了,当然这也取决于奥迪高层的想法,因为按计划来说目前已知的电动车,比如A6 e-tron和Q6 e-tron是要在PPE平台去实现的。不过大概率上汽奥迪会去生产电动B级车或者MPV,传言urban sphere也要在国内进行实车研发和生产了。

其次,目前现有的Q5 e-tron可以去用智己平台去生产。目前的Q5 e-tron一直被诟病是大众ID6的换壳,如果用新平台去生产质量可以有提升,而且也可以让那些喊着换壳ID6的人消停点。尤其是Q5 e-tron的后轮鼓刹,我觉得上汽这次也别整活了,就老老实实4轮碟刹吧,还能安全点。

这次我觉得上汽奥迪无论如何在销量都要有提升了,奥迪既然已经给了新的机会上汽就要抓住,不要到时候用了新平台生产全球车型也上不去销量。

编辑于 2023-07-24 09:23・IP 属地上海查看全文>>

宝马i - 0 个点赞 👍

查看全文>>

佬庄头 - 0 个点赞 👍

♦从来没见过一个中外合作的事情,你们考虑的却是外国人的未来,因为中方就不配有未来?♦

■【就相当于:汉王(电纸书)把“iPhone”商标转给苹果一样。】■

就是自己在那儿自己感动、白忙活一场,完全成全别人,为他人做嫁衣。

比买办还不如。而是飞蛾扑火的炮灰。

你们想象的都是奥迪的空间,

没有人想象上汽的空间。

你们所有人共同的忽视,就证明了上汽不配有任何空间。

德国才是你们的母国吧!

编辑于 2023-07-24 16:08・IP 属地山西查看全文>>

深具世界眼光 - 0 个点赞 👍

大家猜猜上汽自主品牌新能源车出口销量的前几名是哪些国家?(不含五菱、通用、大众)

是英国、法国、德国、瑞典

虽然总销量还不大,每个月也就一万多点

但这不比天天吹人妖国、罗刹国、大卫国销冠要强的多。

奥迪选择上汽肯定也考虑过上汽已经能在欧洲新能源车市场立足。

发布于 2023-07-24 22:56・IP 属地上海查看全文>>

太阳城索拉利斯 - 0 个点赞 👍

未来没有空间,只有想象!很难落地,落地成功更难!

1、大众眼中,地位高低:安徽>一汽>上汽,论话题,如果安徽,德国都成不了,独资的安徽凭啥能成,一汽除了红旗,也没拿得出手的,红的纯正的红旗岂能有外血,再说红旗风光两年,前有特斯拉比亚迪大山般的敬仰,后有新势力豺狼般激进,自己也是难上加难;貌似没有比上汽作为话题更合适的了,炒个话题双方都有利,为啥不炒炒,万一成了呢

2、原话只是说在谈在接触谈合作,几下一传成了,要买智己电动车平台,不说智己大放血情况下,月销2K的量,真以为是好车用户不懂啊,真以为换一个标,销量嗖嗖嗖就能扶摇直上了,BBA反正要是我买还是买燃油

发布于 2023-07-25 10:27・IP 属地上海

发布于 2023-07-25 10:27・IP 属地上海查看全文>>

南极冰 - 0 个点赞 👍

上汽真的是一身的买办气息,就股价明明跌下去了,我看上去也各种觉得没问题,财务上的,当然是指,然后就开始找外国爹了。谈起华为,那是必须要防死的。就很能理解为什么中国汽车开上去财务那么健康,为什么股价那么低。真的是上海人骨子里就没有傲骨。

发布于 2023-07-26 21:51・IP 属地湖南查看全文>>

伊芸 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

非实名用户 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

Jason - 0 个点赞 👍

查看全文>>

爱生活之岛