台湾和欧美是如何解决学区房挤兑的问题?

- 73 个点赞 👍

台湾这边是这样,国中以前有钱的就直接去读私立学校比如薇阁、康桥那种可以一路从幼稚园读到高中的“贵族学校”,普通人就去读自己户籍附近的公立学校。

国中升高中有升学考试“会考”(题外话,以前叫基测,我是第二届会考的),到了这时候就才有真正意义上的“好学校坏学校”差别。

大家填选“志愿”,按照成绩分配,比如男子第一名高中是建中,女子第一名是北一女,一个是男生第一志愿,一个是女生第一志愿。

至于私立学校则是按照自己方式招生,不一定看重成绩,所以高中阶段,私立学校会分化成两大类。

一类就是烂的发指给成绩差去读的,或者干脆去私立高职接受职业训练了。另一类就是学费高的惊人的贵族学校,专门为想要出国留学有钱人家读准备的,而这类学校为了充面子,会给家境一般但会考成绩很好的学生提供高额奖学金。

到了大学阶段,就直接不存在“贵族学校”了(因为有钱人就直接留学了),私立大学录取成绩通常都是不如公立大学的,即便是最顶尖的私立大学,以法律为例,比如东吴、辅仁,单纯用成绩来看,也不如二流公立大学(中字辈)的法律系。

发布于 2023-07-24 10:14・IP 属地中国台湾查看全文>>

笨呆薪火 - 55 个点赞 👍

座標:台灣省台北市。

答案是:沒有解決。

由於從事教培業,所以對台灣學區劃分還算有些基本認知。在 80/90後成長時期,台灣的學區房基本上就是跟著文教區走的,最富裕的中山區/大安區反而學區不怎麼樣。(這個我個人的解釋是,50/60後如果又是從事軍公教行業的家長,當時對孩子的教育基本上採取江蘇浙江的雞娃模式。所以軍公教多的地方學校就好,當然大安區眷村多的區塊學校也是很好的,比如台北的金華國中、中正國中等等—中考後基本上就是程度分校,所以沒有所謂的高中學區房)

等到了00/10後,台灣進入少子化後。各學校開始招生不足,變成小班制。同時,過去學區比較差的小區,市議員/里長也會開始運作申請改劃學區— 既然附近好學校招不滿,那我的里可不可以申請改成共同學區,下次改選時我就可以拿來吹了;比如我滿意外的:台北市中心區的不少里在2010年前後小學國中學區居然很不怎樣,所以里長靠著申請改劃學區拉到不少票。

然而,這對於某些小學根本不受影響,他們還是擠兌。比如台北市的台灣師範大學附屬高級中學國中部,該校據稱幾乎是要嬰兒報戶口時就要設籍在學區內,不然排不到。同樣的,某些小學也是近乎如此。所以家長為此通常會採取夫妻戶口登記在不同地的策略—台灣省自用住宅房產稅稅率很低,所以通常報稅時都會申請自用住宅。但是小孩入學又必須跟父母中任一人戶籍設在同地址,所以這時就會出現為了小孩夫妻戶籍不同地,只為了讓小孩就讀於好學校。台灣戶籍遷徙是只要你持最近一年的房產稅繳納證明就可以搬遷,因此也才有前面我所說某些好學校幾乎是嬰兒時期就得設籍。當然一間房屋裡面設籍太多人稅務局也可以合理懷疑持有者是房東要求繳稅,公安機關可以合理懷疑這些人都是幽靈戶口。

隨著少子化,我觀察到的一個現象就是大安區的國小正在全面的地位爬升,而郊區的學校正在快速拉平彼此間的差距。我傾向於少子化後,原先的文教區被打破,過往的優質國中小無法守住原先地位,家長們覺得讀哪間學校都差不多;相對的,大安區等市中心由於房價維持高點,搬遷進來的人都是高社經地位,因此反倒讓學校品質提升 (至於以前住在老破小或者眷村公寓樓的下一代,發現住不起市中心後往外搬搬走了;當然也有的是留一個戶籍將來讓孩子跟自己一樣讀同樣的國小。這個操作我前面有提過 )

所以,以後應該只有頂級學校能維持地位,其餘也都要回歸平凡。

至於歐美,我聽說比佛利山高中(就是電影裡面那個比佛利山 ),只要在該地有房產或者租戶就能就讀—但房價應該是天價。好笑的是在美國所謂的種族平等,每個學校都要有一定數量的少數族裔政策下,他們還要花錢去請洛杉磯其他地方的黑人來讀。比佛利山高中據說在加州排名大約30上下。

发布于 2023-08-16 22:47・IP 属地中国台湾查看全文>>

醉裡挑燈看劍 - 49 个点赞 👍

本質上來說,最重要的是有個東西叫做私立學校,不論在台或歐美都有各種不同私立學校,符合各種不同的需求 (有的是純貴族,也有的跟大陸農民工小孩私校差不多的,也有很特定的例如就專門基督教學校等等,美國最蝦的是還有私立軍校........),尤其美國很多真有錢人孩子是一輩子沒進入過公立學校的自然沒學區問題

我高中也是上私立的,當時國中部有馬英九的女兒......

美國: 離開很久啦不熟,但以前印象是好壞學區差很多,但中等的學區很多,特別好的學區即使租也不是普通的貴,美國人對體制內教育的整體重視程度還好,真的要花錢進好學校找私立的就是,而且問題在美國中產大多住郊區,窮人不是住很市區就是很偏遠的地方,你即使能遷戶口也有現實的交通問題。

台灣: 剛好不但主要業務是在國小,最近有個新員工是大陸姑娘剛剛跟老公從上海搬回來,有個五歲小孩要上學…. 她(跟她婆婆)還滿熱衷要搞學區 ,最後她們第一個想要的學區去擠沒上(太晚遷,剛好差幾個名額) 後來去了她們家周邊三個學校中評價比較好的(以前有時候也會超額,今年沒有)

總之,台灣還是會有要擠的狀況,不過不嚴重,反而三四十年前問題比較大因為當時是人口上升高峰而學校不夠多,台灣公立學校基本資源都一樣,反而偏鄉會補助人均更高,但一個現實是學生的家長組成總是不可能平等,例如我小時候念的那個體制內家長近半,自然會有點不同,當時鎮上的學校滿出來了所以有些同學是被迫過來的(那個小學離鎮上滿遠的,如果不是住附近眷村的很多人得要家長開車接送),好像是抽籤決定誰倒霉。

(其實進入現代,小孩學業好不好最主要是看家長,家長程度好會拿捏的學業很難差到哪裡,反之家長自己程度差,或是不會帶小孩的,只是想一昧填鴨的,那真的是要小孩本身資質特別了....例如我在台灣那個國中,因為家長一堆公務員研究員,自然升學率高,也是有不少家長慕名要擠進來,問題是這不是因為老師學校有多牛逼啊...是家長牛....)

台灣高中大學考試之前是真的不看戶籍地,大學本來就是大家同試卷(也有原住民加分就是),高中自由報考,外地人報考台北高中比例很高(一方面是其它縣市高中不大夠,很多人是高中寄住親戚或甚至自己租房,見過最扯的是一個大我十多歲的出生金三角孤軍的大哥高中得到獎學金來台念高中但也只夠機票,還是得自己打工想辦法)

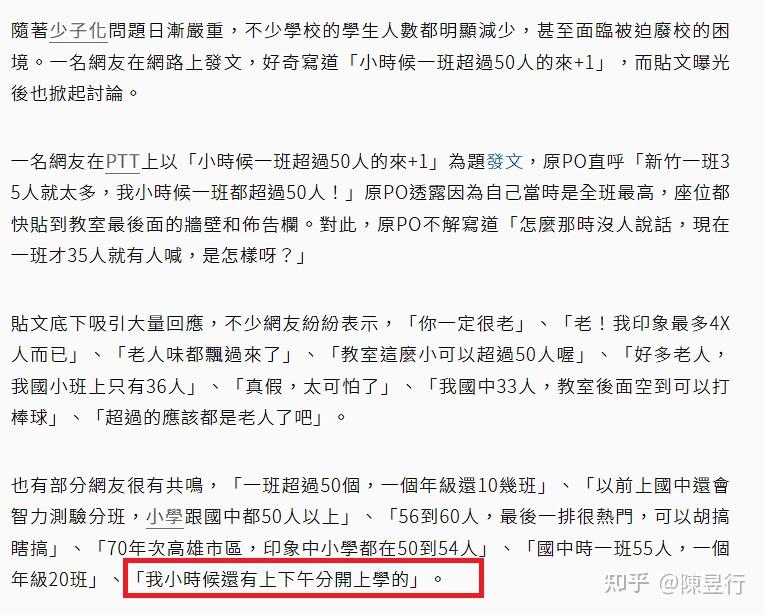

台灣畢竟整體人口沒那麼大,地方也集中,人口移動的壓力上限沒到那麼高,但是即使如此,早年人口成長快的時候,也有些國小是要上下午分開上課的 (一半的學生上課時間是 13:00~17:00 ) 初中更是一堆有夜間部。

(我本來也要上傳說中分上下午的小學...還好搬到鄉下了XD) 但說穿了啦,你小孩真的有那天份,你是不識字的佃農,陳水扁也是一樣有辦法給你一路上台大。當年即使建中之類的台灣最有名的高中,也是有人用關係以體育生名義進去,但自己水準不夠那樣只是更打擊自信吧.....

编辑于 2023-07-19 21:20・IP 属地中国台湾查看全文>>

陳昱行 - 16 个点赞 👍

客观的讲,台湾九成以上的公立国中、小在无论软、硬体还是师资上,并没有会造成学生输在起跑点上的差异,能不能考上理想高中升学主要还是在于学生自己的努力。

问为什么不去挤兑好的学区房,如果租个房都可以读,不会有人为了孩子都跑去好的学校附近租房读书吗?

当然有乐衷迷信挤兑的,比方台北市中心那几所家长公认的明星学校,什么中正国中、介寿国中、敦化国中之类,历年越区就读生源占全校学生的比例都高达五成以上,换句话说一大半都是「寄户口」上的学。(都不用真的去租一套房,人把户口纸上作业迁进学区的房就行,每天走读。)

另外补充一点,台湾没有中考分流的问题,你是普通高中毕业,职高毕业,还是小学没毕业就出去混社会的精神小夥,服兵役期间混个同等学力,都可以报考大学,有技术士证照的工人甚至可以跳过本科直接报考研究所硕士班都行。俺们这学历没有这么值钱。

编辑于 2023-07-20 19:29・IP 属地中国台湾查看全文>>

夷州怒漢 - 4 个点赞 👍

台灣學校當然也有好壞,有些貴族學校還要抽籤呢。但中小學入學只要戶籍在學區,就可以唸那個區域的學校,甚至不用租房,只要把戶籍寄在親友那裡,就可以了。我家就常常被寄,因為住在好學區範圍內。

发布于 2023-07-29 11:10・IP 属地中国台湾查看全文>>

我思故我在 - 0 个点赞 👍

别听他们西方胡说八道。又拼名校又拼爹妈的传统就来自西方,中国人原本就不知道这些。

中国人的坏习惯全部来自西方。包括说脏话。

发布于 2023-07-24 18:40・IP 属地上海真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

中言尼爾