清朝为何大臣称奴才?

看了很多有关封建王朝的相关历史剧,比如秦汉:《大秦帝国》《楚汉传奇》《汉武大帝》隋唐:《大唐双龙转》《隋唐演义》《狄仁杰》宋:《包青天》《辛弃疾》明:《大明王朝...

- 2 个点赞 👍

鲁迅说的很清楚,主奴之分。

《隔膜》节选:

清朝初年的文字之狱,到清朝末年才被从新提起。最起劲的是“南社”里的有几个人.为被害者辑印遗集;还有些留学生,也争从日本搬回文证来。待到孟森的《心史丛刊》出,我们这才明白了较详细的状况,大家向来的意见,总以为文字之祸,是起于笑骂了清朝。然而,其实是不尽然的。

凡这等事,粗略的一看,先使我们觉得清朝的凶虐,其次,是死者的可怜。但再来一想,事情是并不这么简单的。这些惨案的来由,都只为了 “隔膜”。

…………

满洲人自己,就严分着主奴,大臣奏事,必称“奴才”,而汉人却称“臣”就好。这并非因为是“炎黄之胄”,特地优待,锡以嘉名的,其实是所以别于满人的“奴才”,其地位还下于“奴才”数等。奴隶只能奉行,不许言议; 评论固然不可,妄自颂扬也不可,这就是“思不出其位”。譬如说:主子,您这袍角有些儿破了,拖下去怕更要破烂,还是补一补好。进言者方自以为在尽忠,而其实却犯了罪,因为另有准其讲这样的话的人在,不是谁都可说的。一乱说,便是“越俎代谋”,当然“罪有应得”。倘自以为是“忠而获咎”,那不过是自己的胡涂。

但是,清朝的开国之君是十分聪明的,他们虽然打定了这样的主意,嘴里却并不照样说,用的是中国的古训:“爱民如子”,“一视同仁”。一部分的大臣,士大夫,是明白这奥妙的,并不敢相信。但有一些简单愚蠢的人们却上了当,真以为“陛下”是自己的老子,亲亲热热的撒娇讨好去了。他那里要这被征服者做儿子呢?于是乎杀掉。不久,儿子们吓得不再开口了,计划居然成功;直到光绪时康有为们的上书,才又冲破了 “祖宗的成法”。然而这奥妙,好像至今还没有人来说明。

发布于 2024-03-14 00:20・IP 属地湖北查看全文>>

初习的作家 - 47 个点赞 👍

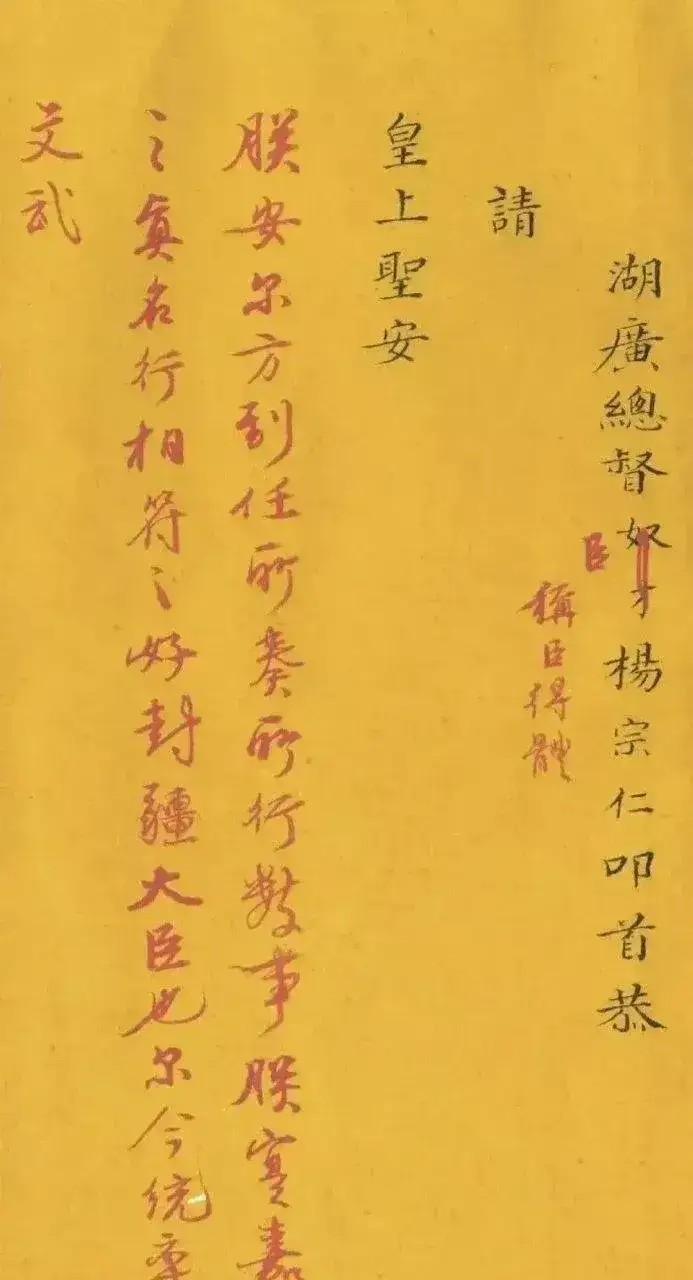

来看看雍正皇帝给湖广总督杨宗仁奏折的批复,杨宗仁在奏折开头想套近乎自称奴才,雍正皇帝却将其中“奴才”划掉,并批注:称臣得体。这是为何?

从表面看,“奴才”似乎不如“臣”体面、有尊严,但这种判断却和清朝实际情况相差甚远,那么,称呼“臣”和称呼“奴才”的区别在哪里呢?

其实,奴才这个词语虽然是个贬义的称谓,可是,在清朝,满族人却以自己是皇上的奴才为荣耀,满族人自称奴才,表示自己是皇帝的家奴,而汉臣因为和皇帝没有主仆关系,只有臣子的身份,所以,就不能为奴才。

清朝入关之初,满人大臣在皇帝面前都称呼为“奴才”,雍正皇帝登基以后,曾经对大臣在奏折里的自称进行规范过,统一称为“臣”:

“凡奏章称臣、称奴才,俱是臣下之词,不宜两样书写。嗣后着一槩书写臣字。”

按照雍正皇帝的这个意思,不管满人大臣还是汉人大臣,均在奏折里自称“臣”。

不过,满人大臣在上奏折的时候,依然习惯自称“奴才”,雍正皇帝早已习惯,并没有纠正满人大臣自称奴才的做法。

可有的汉人大臣为了和皇帝套近乎,也来用自称“奴才”的方式,得到的回应却完全不一样。

雍正年间,有一个湖广总督叫杨宗仁,杨宗仁是汉军正白旗人,有一年,杨宗仁给雍正皇帝上了一道请安折子,在奏折的开头处,杨宗仁自称“奴才”。

杨宗仁自称“奴才”,其实是以为可以拉近和皇帝之间的距离,类似于现在我们常说的“套近乎”。

可雍正皇帝看后,大为不悦,在批阅这道奏折的时候,很认真地用朱笔划去了“奴才”两个字,在旁边写了个“臣”字,并批示了四个字:“称臣得体。”

当然了,这是雍正皇帝的做法,还算柔和,如果碰上乾隆,汉臣自称“奴才”,估计会被乾隆给骂死。

乾隆即位以后,对这方面的要求更加严格,他专门下诏谕要求官员们在公事折子上都要全部称臣,请安这类折子上,满臣称奴才以沿袭满洲旧体。

譬如,1773年,也就是乾隆三十八年,满臣天保和汉臣马人龙一起联名上了一道科场舞弊的奏折。

奏折开头是这样写的:“奴才天保、马人龙......”

因为是共同上奏折,天保排名在前,马人龙排名在后,于是他们便一起自称为“奴才天保、马人龙”。

可乾隆看后,龙颜大怒,以严厉的口吻斥责马人龙是借机冒称:“奴才”。

乾隆为什么要说马人龙是冒称“奴才”呢?因为马人龙是汉人,不能和天保一起称奴才,只能称为臣。

这位马人龙只不过因为格式统一问题跟在了奴才天保的后面,就被乾隆视为了献媚之加以训斥。

可见,乾隆心里明白得很,只有满人才能自称奴才,这样表示和皇室亲近,而汉臣再怎么样,也是外人,只能称为臣,绝对不能称为奴才。

可见,在清朝皇帝眼中,奴才和臣是不能乱称呼的,只有满族官员才能在皇帝面前自称奴才,汉族人只能称呼臣,这是亲疏有别,毕竟,奴才对应的是主子,主仆相称说明是一家人,而君臣相称说明是两家人。

因此,就算满族官员和汉族官员一起称呼奴才也是不行的。

综上所述,从雍正皇帝和乾隆皇帝对汉臣自称奴才这一事的态度可以看出,明面上宣称的满汉一家亲,实则清朝皇帝最看重的还是满臣。

杨宗仁给雍正上奏折称奴才却被斥责,好像类似我们现在社会中的想跟领导套近乎,领导说你不够格一样。你怎么看?欢迎评论区留言讨论!

发布于 2024-01-08 20:50・IP 属地山东查看全文>>

故人事 - 12 个点赞 👍

不是谁都可以当奴才

01

在中国历史上,大臣们与皇帝的关系,其实是很微妙的。皇权的至高无上,当然需要臣下们的服从,刘邦刚当皇帝时候,大臣们在下面用刀砍柱子,刘邦很是不满,后规定了一系列的规矩,规定君主礼仪,才让让刘邦觉得当皇帝确实是爽爆了。后世封建王朝的君主们,不断加强中央集权,以维系自己的统治。但没有一个王朝会像清朝一样极端。我们在看清朝宫廷剧的时候,经常会看到里面的大臣自称“奴才”,这实际上是有待商榷的。因为在清朝,不每个大臣都可以自称为奴才的,只有那些旗人,才可以自称“奴才”,一般大臣是想称奴才都不行的,这也就是常说:欲称奴才而不得。《亦佳庐小品·官场称谓》里面记载:有清故事,汉臣奏事称臣,满臣则称奴才;惟与汉臣会衔,始亦称臣;非以满臣为卑,盖视若家奴,亲之之意;汉臣则较疏也。”这句话说的大概意思是,满洲的臣子称奴才,汉臣则称臣。满洲称奴,是将其当成自家的奴才,关系更亲密,汉臣则相对疏远一些。

02

奴才这个词,在历史上原本不是卑躬屈膝和顺从的意思,“奴”与“驽”原本是一个意思,也就是无能的意思。在西晋时候,刘渊骂成都王司马颖曰:“颖不用吾言,逆自奔溃,真奴才也!”。这句话的意思是:司马颖不听我的建议,导致部队溃败,真是个蠢货!李自成在洛阳俘虏福王之后,说:“汝为亲王,富甲天下。如此饥荒,不肯发分毫帑藏赈济百姓,汝奴才也!”李自成这里当然骂福王是个蠢货,“奴”和“驽”就是一个意思。但到了清朝,这就不一样了。旗人往往把自己当皇帝的家奴,所以大多自称自己为奴才,这是一种表达亲密关系的称谓。鲁迅在《坟·灯下漫笔》中说:我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢。真是对那个社会的真实写照。但皇帝们对“奴才”这个称谓的使用却是有要求的。乾隆六年的时候,发生了一件事,旗人张广泗上书的时候,自称为“臣”,乾隆对于一个称谓上的误差是极为重视,就下旨说:张广泗所请之事为私事,应该自称奴才,不应该称臣。乾隆的意见是,公事都称臣,私事的时候就称奴才。在乾隆三十八年的时候,乾隆帝再次重申了“奴才”与“臣”只是满洲旧例,与地位高低和身份尊卑无关。

向来,奏折满洲率称奴才,汉官率称臣,此不过相沿旧例,且亦惟请安谢恩,及陈奏己事则然。若因公奏事,则满汉俱应称臣。盖奴才即仆,仆即臣,本属一体,朕从不稍存歧视。不过书臣觉字面冠冕耳,初非称奴才即为亲近而尽敬,称臣即为自疏而失礼也。且为君者,岂系臣下之称臣称奴才为荣辱乎。今天保马人龙之折如此,朕所不取,若不即为指斥,恐此后转相效尤。而无知之徒,否或因为献媚,否或窃为后言,不可不防其渐。即如各部院衙门题奏折本,虽至微之笔帖式,无不称臣,又何用强为区别于其闲耶。嗣后,凡内外满汉诸臣,会折公事,均著一体称臣。以昭画一,著为令。

乾隆为什么要长篇大论的讲这么大一堆呢?因为当时很多大臣,为了表示和皇帝关系很近,为了溜须拍马,所以在上书中,无论是私事还是公事,都统统自称为奴才,这一点是乾隆所不愿意的,所以不得不多次对“奴才”的使用范围进行规定。

03

奴才的这个称呼是什么时候结束的呢?到了清朝末年,由于反对声一浪高过一浪,在宣统二年,也就是1910年,清朝末代皇帝溥仪上谕:

君臣为千古定名,我朝满汉文武诸臣,有称臣称奴才之分。因系旧习相沿,以致名称各异。恭读高宗纯皇帝谕旨,奴才即仆,仆即臣,本属一体。嗣后,凡内外满汉诸臣会奏公事,均著一体称臣等因钦此。

称谓上的奴才到此寿终正寝!

发布于 2023-08-07 16:41・IP 属地四川查看全文>>

wenwU - 4 个点赞 👍

首先清朝的大臣不称自己奴才,也是称臣的。自称奴才的都是旗人,也有一些是因为长期和皇帝一起工作,有成绩以后抬入旗籍的,也会自称奴才。在雍正和乾隆的御批中都有纠正汉臣错称奴才的朱批。言语比较温和类似“此处应称臣”之类。

所以奴才还真不是谁都能当的。

其次奴才这个词来自满语包衣的意译。包衣一词更多的意思是家臣,当然你说演化出一些自贬身份的含义我觉得也是存在的。特别是是官场,为了套近乎和皇帝自称奴才,这还真不少见,不要脸的官哪朝哪代少了呢,比这脏的有的是。

另外千万不要以为奴才这种东西只有清朝有,清朝因为是满族政权,旗人中的精英进入政府,使得政府中存在的一套政务职务体系,同时还并存一套旗人带来的旗籍系统。比如出现过旗奴都做到知府,但是他直系上级牛录之类更高的旗人做手下的小官。彼此见面极其尴尬,所以干脆彼此回避。这种事清朝一朝都没有解决。

汉族蓄奴一直也是如此,带明一朝蓄奴成风,和包衣类似的称呼就是家生子,也就是至少在地主家当了两代奴才的人。

古代看待这个问题的态度和标准和现代人完全不同。了解即可没必要上纲上线提高到民族性这样的高度,我觉得完全是别有用心的人在炒作民族对立。如今满族人已经彻底融入中华民族,整天还炒作满汉有别,大清如何如何不是中国政权。其实这些人的算盘不就是,先否定大清,再否定对某些敏感地区历史统治地位么?聪明的知友应该能看懂吧

编辑于 2022-12-12 21:41・IP 属地湖北查看全文>>

一智杂谈 - 2 个点赞 👍

满清是披着封建外衣的奴隶制国家,满清皇帝表面上是皇帝,其实他也是八旗最大的奴隶主,满清的核心和基本盘就是八旗制度,八旗是由旗主奴隶主和奴隶们组成的武装军事集团,奴隶的生死都掌握在旗主之手,活着绝对服从,死后任意处置,奴隶死了,旗主是可以任意处置奴隶财产的,包括且不限于妻妾子女、金银细软、房屋田产、牲畜牛羊等等。自称奴才也是满族奴隶才有的权利,这相当于是旗主自家的狗子,汉人大臣是没有权利称奴才的,你只是外来的野狗,除非你抬了旗,入了哪个旗做了哪个旗主的家养的狗子,恭喜你,你可以自称奴才了。这就是欲做奴才而不得的时代,做奴才是一种奖励和地位的象征。

编辑于 2022-12-14 16:34・IP 属地广东查看全文>>

诸夏之光 - 2 个点赞 👍

1.历史较近,留下较多亲历者及文献、影像资料;

2.清代奴才二字有更为亲近的家里人的意思,家奴嘛,文官中在旗的汉臣及满臣才可以自称奴才,普通汉官只能称臣,臣子与皇上的亲近程度是远远不如奴才的,武官则不论满汉都可以自称奴才。

发布于 2022-12-01 20:22・IP 属地北京查看全文>>

温千浩 - 1 个点赞 👍

首先汉臣还是称臣的。

原本满清就是奴隶社会。奴隶叫“包衣”,对主人自称“奴才”

然后旗主是所有旗民的主人。所以对旗民对旗主自称奴才。

皇帝是上三旗的主人,所以所有上三旗的旗民包衣对皇帝都自称“奴才”。

相对的,你不是上三旗的就不能自称奴才,因为你的主人是另外个旗主。

清朝是“做奴才而不得的时代”

所以就有一系列的操作能让你喊“奴才”,比如汉民升旗(你可以自称奴才了),比如下五旗调到上三旗(你可以对皇帝自称奴才了)

另外一面,包衣奴才也替代了太监在其他朝代的作用。

清吹喜欢吹清朝没有“太监之患”,但其实“太监”是皇权的衍生,清朝皇权是通过“奴才”衍生的,比太监更泛滥。每个皇帝上去都换一批自己的亲信“奴才”,这使得科举上午的汉臣几乎成为摆设,这才乾隆朝后越发明显。

也因为“奴才”依靠皇权升官快,这使得科举的官员也不得不去争做“奴才”,但往往“不得”。

在乾隆开始使用“免罪银”,也就是可以用银抵罪,这大大收到官僚地主的欢迎。虽然造成老百姓日子难过,但也某种意义上加强了乾隆的统治,使得乾隆大受官僚(读书人)和地主吹捧,变成“十全老人”

所以整个清朝基本都是昏君贪官,所以中国发展才会落后,清朝明君在我看来只有一个半:一个是雍正,半个是康熙。

至于为啥影视作品大多描写清朝,那是因为娱乐圈最大的京圈有一半或者大半都是满人圈子,自然狂吹清朝。

比如某小花外号“格格”,你以为是白叫的?为啥不叫“公主”?

只有起错的名字,没有叫错的外号。

发布于 2022-12-13 12:15・IP 属地上海查看全文>>

乱码 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

匿名用户 - 1 个点赞 👍

满清开始的时候还是部落,演变成后金的时候也没过多久,到入关也没超过几十年,社会制度演变太快,肯定会保留一些奴隶制的特点,个人觉得这是奴隶制遗留问题。

你说的汉唐宋明这些,脱离奴隶制都比较早,已经形成一套完整的君臣体系,有句话说得好,读书人永不为奴,为奴的都升官发财,读书人怎么能为了升官发财为奴呢?庸俗。

至于拍清宫戏。。。。年代感近,史料充足,场景好找。。。。大抵是洗钱快吧。毕竟清宫戏。。琼瑶阿姨一部还珠带起来的风向。。。清宫戏还真没什么印象。。。。。清风不识字,何必乱翻书么。

编辑于 2022-12-02 13:39・IP 属地山西查看全文>>

远道何所思 - 0 个点赞 👍

我记得我曾经看到过一个问题,就是该不该把保姆当成自家人来看?

差不多吧,奴才不是自家人,但是比那些外人更亲?事实上,在官方场合,满人也不能自称奴才,那是套近乎的

发布于 2022-12-12 22:35・IP 属地江苏查看全文>>

三人行 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

bruno fighter - 0 个点赞 👍

查看全文>>

自来也 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

云端76 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

S.E - 0 个点赞 👍

查看全文>>

看剧学历史