来看看雍正皇帝给湖广总督杨宗仁奏折的批复,杨宗仁在奏折开头想套近乎自称奴才,雍正皇帝却将其中“奴才”划掉,并批注:称臣得体。这是为何?

从表面看,“奴才”似乎不如“臣”体面、有尊严,但这种判断却和清朝实际情况相差甚远,那么,称呼“臣”和称呼“奴才”的区别在哪里呢?

其实,奴才这个词语虽然是个贬义的称谓,可是,在清朝,满族人却以自己是皇上的奴才为荣耀,满族人自称奴才,表示自己是皇帝的家奴,而汉臣因为和皇帝没有主仆关系,只有臣子的身份,所以,就不能为奴才。

清朝入关之初,满人大臣在皇帝面前都称呼为“奴才”,雍正皇帝登基以后,曾经对大臣在奏折里的自称进行规范过,统一称为“臣”:

“凡奏章称臣、称奴才,俱是臣下之词,不宜两样书写。嗣后着一槩书写臣字。”

按照雍正皇帝的这个意思,不管满人大臣还是汉人大臣,均在奏折里自称“臣”。

不过,满人大臣在上奏折的时候,依然习惯自称“奴才”,雍正皇帝早已习惯,并没有纠正满人大臣自称奴才的做法。

可有的汉人大臣为了和皇帝套近乎,也来用自称“奴才”的方式,得到的回应却完全不一样。

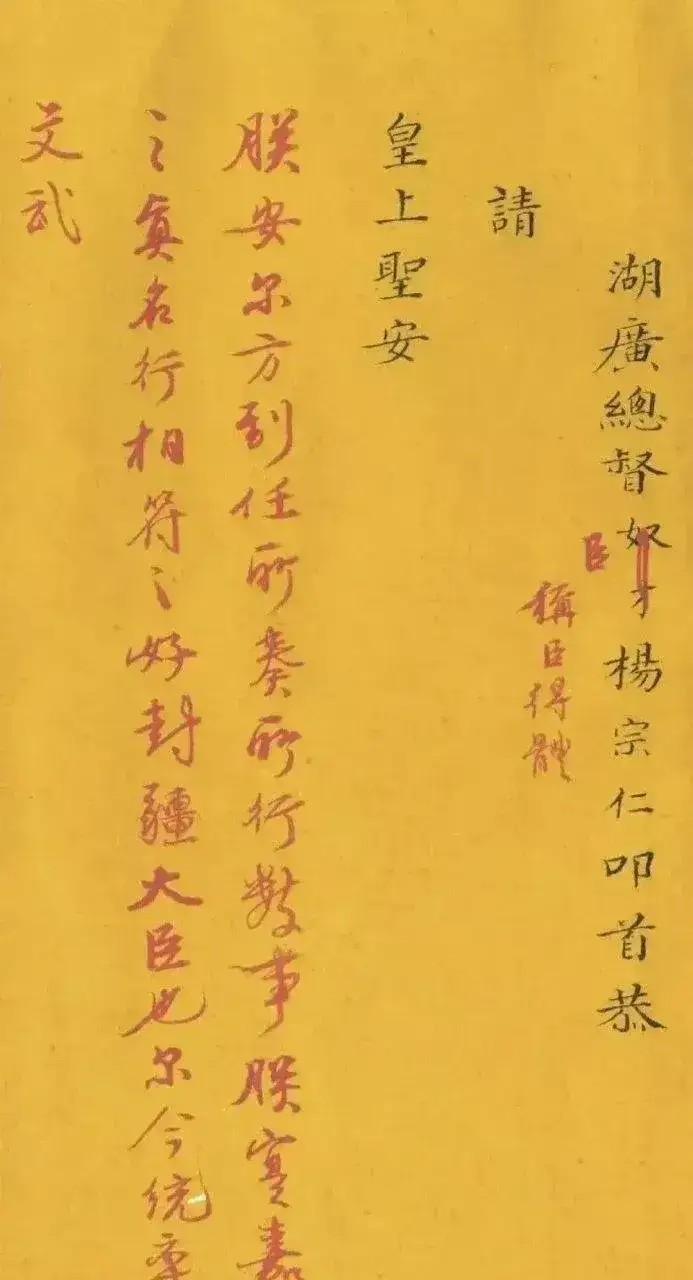

雍正年间,有一个湖广总督叫杨宗仁,杨宗仁是汉军正白旗人,有一年,杨宗仁给雍正皇帝上了一道请安折子,在奏折的开头处,杨宗仁自称“奴才”。

杨宗仁自称“奴才”,其实是以为可以拉近和皇帝之间的距离,类似于现在我们常说的“套近乎”。

可雍正皇帝看后,大为不悦,在批阅这道奏折的时候,很认真地用朱笔划去了“奴才”两个字,在旁边写了个“臣”字,并批示了四个字:“称臣得体。”

当然了,这是雍正皇帝的做法,还算柔和,如果碰上乾隆,汉臣自称“奴才”,估计会被乾隆给骂死。

乾隆即位以后,对这方面的要求更加严格,他专门下诏谕要求官员们在公事折子上都要全部称臣,请安这类折子上,满臣称奴才以沿袭满洲旧体。

譬如,1773年,也就是乾隆三十八年,满臣天保和汉臣马人龙一起联名上了一道科场舞弊的奏折。

奏折开头是这样写的:“奴才天保、马人龙......”

因为是共同上奏折,天保排名在前,马人龙排名在后,于是他们便一起自称为“奴才天保、马人龙”。

可乾隆看后,龙颜大怒,以严厉的口吻斥责马人龙是借机冒称:“奴才”。

乾隆为什么要说马人龙是冒称“奴才”呢?因为马人龙是汉人,不能和天保一起称奴才,只能称为臣。

这位马人龙只不过因为格式统一问题跟在了奴才天保的后面,就被乾隆视为了献媚之加以训斥。

可见,乾隆心里明白得很,只有满人才能自称奴才,这样表示和皇室亲近,而汉臣再怎么样,也是外人,只能称为臣,绝对不能称为奴才。

可见,在清朝皇帝眼中,奴才和臣是不能乱称呼的,只有满族官员才能在皇帝面前自称奴才,汉族人只能称呼臣,这是亲疏有别,毕竟,奴才对应的是主子,主仆相称说明是一家人,而君臣相称说明是两家人。

因此,就算满族官员和汉族官员一起称呼奴才也是不行的。

综上所述,从雍正皇帝和乾隆皇帝对汉臣自称奴才这一事的态度可以看出,明面上宣称的满汉一家亲,实则清朝皇帝最看重的还是满臣。

杨宗仁给雍正上奏折称奴才却被斥责,好像类似我们现在社会中的想跟领导套近乎,领导说你不够格一样。你怎么看?欢迎评论区留言讨论!