被宣告野外灭绝的长江鲟在湖北被发现,执法人员将其放归长江,这意味着什么?

- 777 个点赞 👍

喔,指望着把这个发现当做“大新闻”,然后把宣布长江鲟野外灭绝的专家批判一番,怕是行不通的,媒体们还是要学习一个。

因为长江鲟被宣布野外灭绝,和长江里还有长江鲟个体,这两者并不冲突。长江里当然有长江鲟了,不然我们每年人工繁育放归好几万条那不是白费功夫了吗?

问题在于从2000年开始,就再也没发现长江鲟有野生繁殖的迹象,每年几万条的放归,也没能显著改变这个趋势——如果不是这样,那已经放归了几十万条,按理说长江鲟应该不至于太难见到,至少不至于捕捞到一条就成了大新闻。就目前来看,长江鲟的人工放归还没有完成重建野生种群的目的,换句话说就是,假如人工繁殖放归一停下,立马就没了,所以这个野外灭绝的帽子,怕是还得继续戴着了。

长江鲟,也即是达氏鲟(Acipenser dabryanus),在长江环境里的这3种鲟里,它原本是最独特的,因为只有它是纯淡水定居(白鲟和中华鲟都会返回海洋生活),它也是我国独有的(中华鲟在日本和朝鲜半岛也曾有分布),所以把它叫做长江鲟,实在是实至名归。但和两位老大哥相比,长江鲟的名气小得多,受到的关注也少得多,由此得到的结果是……对它的研究也最少。

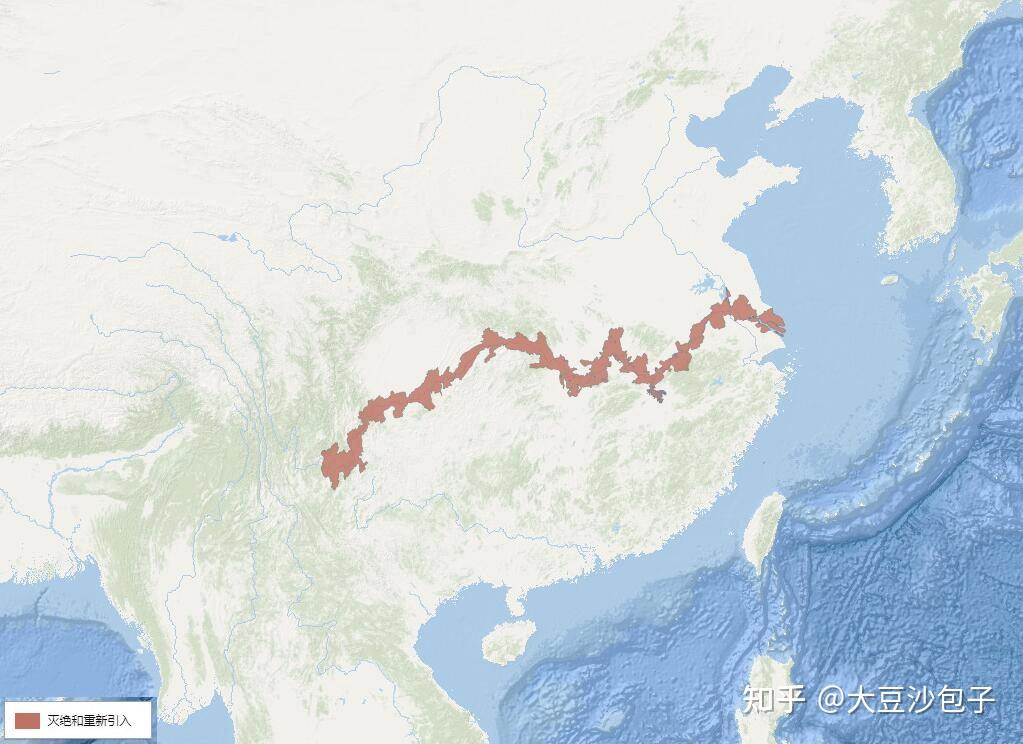

94年的这套特票最能清晰的展现长江3种鲟鱼的区别(后三种),右下角的那一条就是长江鲟 实际上,我们对长江鲟的生物学知识掌握的并不多,它们历史的分布范围在哪?繁殖地在哪?那种环境压力对它容易产生威胁?答案统统都是——不太确定。我们只知道,长江鲟应该曾分布在长江干流和通江湖泊里,也会出现在主要支流里,但应该不会入海,它的繁殖季似乎有两个,因为每年3-4月、10-12月之后不久,渔民就会捞到一些幼稚鱼,而它的繁殖场地应该在四川合江县以上的一段大概370公里范围内的江段里,因为只有在这附近才能捞到性成熟的亲鱼和刚繁殖出来的幼稚鱼。

我们唯一能确切知道的是它资源匮乏和萎缩的现状,1981年1月4日葛洲坝大江截流戗堤合龙之后,长江中的长江鲟被切断成2群,葛洲坝以下的长江鲟在1995年之后不见踪迹,葛洲坝以上的长江鲟也因为多度捕捞(巅峰时期,长江鲟的捕捞量甚至达到了部分长江江段总渔业产量的10%)、水污染和水利工程带来的环境变化等因素快速消失,1994年之后也已经很难发现,最后的长江鲟大致只分布在泸州-宜宾之间的一段200公里长的江段里,而且有越来越多的证据显示,它们已经停止繁殖。

白鲟会受到葛洲坝的影响停止繁殖我们很好理解,它要返回长江下游或者回到海洋里,繁殖的时候再回到宜宾一带的产卵场,葛洲坝把两个方向的路都截断了。但你长江鲟明明是个纯淡水鱼,你和你的产卵场一起都被堵在了葛洲坝的同一侧,你为啥不繁殖呢?

这是因为鱼类的繁殖并不是说给它放到水里,配个对象,就可以愉快的啪啪了,许多鱼类的性成熟需要外部环境的刺激,这样的外部环境还通常非常苛刻。由于缺乏足够的资料,我们只能按照白鲟或者中华鲟的习性来猜测长江鲟需要什么样的野外繁殖条件刺激——

白鲟和中华鲟必须经过长距离的迁徙、在特殊的水温、流速的刺激下才能完成最终的性成熟,对于白鲟来说,就是要从东海黄海进入长江,洄游到距离今天四川宜宾市柏溪街道8公里左右的金沙江江段、四川宜宾市江安县附近的长江江段时才会开始繁殖,对于中华鲟来说,则是洄游到金沙江茂水江段-重庆之间的19处江段才能繁殖。我们传统上认为长江鲟是一种淡水定居鱼类,但它是不是也需要在淡水中完成长距离迁徙才能促成性成熟?很有可能。

关于鱼类繁殖受到环境改变的影响,可以看这几篇:

三种鲟的性成熟和长江中的化学物质刺激也有直接关系,我们至少已经确定长江的水污染会严重干扰中华鲟雄性个体的发育,这也是90年代之后长江中中华鲟雌雄比例迅速失衡的直接原因,那么被封闭在葛洲坝以上的、分布区域更小的长江鲟,势必会受到更严重的污染困扰,它们的性成熟会不会也受到影响?也有可能。

另一方面,我们虽然大概猜测到了长江鲟的繁殖场在合江县以上,但这片繁殖场究竟规模有多大、这里和其他江段到底有什么与众不同的区别?我们都不知道,这也导致了我们没有办法针对性的对这些繁殖场加以保护。而且我们永远也不可能知道了,因为——

2006年,向家坝水电站建设启动。

向家坝的出现让一切试图深入研究长江鲟产卵场、试图对其加以修复以便长江鲟重新在这里进行野外繁殖的努力彻底终结,因为这座水电站恰好就在这片疑似的繁殖场中间。不管是水电站上游的蓄水,还是下游的排水,都又一次改变了长江鲟繁殖场的水文条件,这片天然繁殖场的功能彻底丧失。

一座水坝是怎么影响长江鲟的繁殖场的呢?我们可以假设,如果长江鲟在万里长江里偏偏选择这370公里江段进行繁殖,那么很可能是因为这里的水温、水深和流速恰好能满足它们的繁殖需求,而水坝合拢之后,上游必然要蓄水,水位抬升,流速减缓,水温则会下降,下游则会应为水坝截流,水位下降,流速嘛或快或慢(要看大坝泄不泄洪),水温也会下降,水中还会出现气体过饱和。蓄水导致的水位和流速变化很好理解,但水温为什么会下降呢?我们想一下,水坝上方形成库区,水深变化了对吧?阳光只会照射加热表层的水,但深处的水温因为接收不到光照,必然是很低的对吧?而大坝的排水口一般都位于坝体的中下部,它们排出的就是那些温度很低的、库区中下层的水,那么大坝下游的水温也就会降低。而水流从高水位的水坝上游被冲进水轮机,承受着巨大的水压,而水轮机的快速搅动、从出水口排出后与空气的大量接触,以及此时的压力迅速变化,会导致水中的氮气过饱和,这对于下游鱼类来说是非常严重的危害,一般来说,鱼卵耐受过饱和的能力比较强,成年鱼次之,但在幼年鱼身上,往往引发严重的气泡病导致死亡。在上世纪六七十年代,美洲的一些河流就出现了水坝下游鱼类大量死亡的现象,这就是氮气过饱和的直接结果。

关于水坝的生态影响的内容,可以看这一篇:

水坝阻断去繁殖场的路(比如葛洲坝),或者重塑了繁殖场的环境(比如向家坝),那鱼为什么不换个地方产卵?大部分鱼没有这样的能力,但也确实有十分刚猛的代表,典型的就是中华鲟。我们前面说到,中华鲟的繁殖场也在金沙江段,但在葛洲坝合拢之后,白鲟立马因为没法长距离洄游、没法抵达产卵场而停止了野外繁殖,中华鲟却表现出超强的适应性,它们在2年后(1983年)就在葛洲坝下游的庙咀附近重新开辟了一段新的繁殖场,只不过这段繁殖场只有3.85公里长,远比天然的繁殖场(600多公里)小的多。

但要命的是,葛洲坝下的这小小繁殖场也没能持续太久,因为葛洲坝自己就会对中华鲟带来低水温、气体过饱和的威胁,这也导致在这片繁殖场繁殖的中华鲟幼苗存活率极其低下。03年三峡排水之后,又进一步降低了水温,繁殖率就更底下。2004-2006年,葛洲坝进行了一系列河势调整工程,又进一步影响了这个产卵场的环境,于是到了2013年,就出现了第一次中华鲟没有进行繁殖的情况,此后2014年有繁殖,2015年没有,2016年有繁殖,2017年没有,这之后就再也没有了。

对比白鲟,中华鲟无疑已经非常生猛了,但猛男或许能抗住你一记重锤,可接二连三连着锤,自然也就锤爆了。

天然繁殖场消失,失去了野外繁殖能力,又持续受到过度捕捞、水污染等等威胁,长江里的这三种鲟每况愈下,而为了对其加以保护,除了曹文宣院士几十年奔走呼号,要求对长江进行禁渔等保护措施(几年前终于落地实施),也有一些科研机构试图对三种鲟进行人工繁殖,希望通过增殖放流的方式尽量保全鱼种。

在这个过程中,长江鲟的表现异乎寻常的亮眼,因为它们不需要洄游到海里,在人工水池里就能满足它们全生命周期的需求,所以更好养活;长江鲟捕捞量更大,能筛选出更多的适合人工繁殖的亲鱼。1976年,今天重庆的长寿湖渔场就通过捕捞野生的、已经性成熟的达氏鲟完成了半人工繁殖,随后四川省长江水产资源调查组完成了从受精卵-幼稚鱼-成鱼-产卵的全人工繁殖过程,2013年,二代繁殖完成,2018年,三代繁殖完成,其中宜宾珍稀水陆生物研究所的人工种群规模不断扩大,已经可以向其他单位提供种苗,长江鲟的人工增殖放流工作展开。

根据不完全统计,从07年到今天,我们已经在长江部分江段人工增殖放流了至少54万尾长江鲟,其中大多数是幼稚鱼个体,但也有一些成年的、性成熟的个体被释放到长江中。至于这次发现的这一条,往乐观的说,是放流的幼稚鱼长大了,成了亚成体;往悲观里说,搞不好这一条只是今年刚放流的亚成体。至于它有没有可能是纯野生的长江鲟呢?有这个可能,但微乎其微,毕竟前面已经反复提到了,2000年之后没有发现长江鲟的产卵地。

持续的增殖放流,是寄希望于它们能在未来几十年里形成一个能自给自足、自我繁殖的野外种群,但就目前的状态来看,距离实现这个目标还有些距离——目前还是没有证据表明长江鲟有野外繁殖的迹象,增殖放流的那一些里,存活率也非常低。

更关键的是,目前每年几万条的放流规模还远远不够,要知道中华鲟的人工增殖放流总量已经超过700万条,却还没有特别明显的效果,为什么呢?我们只要看看北边昔日老大哥就知道了——60~90年代苏联在伏尔加河上对俄罗斯鲟、闪光鲟和欧洲鳇增殖放流,每一种、每一年的放流规模都在大几百万、上千万条,这才取得了一定的成效。我们的差距还非常之大。

按照我国学者的估算,即便是在长江禁渔的大背景下,要恢复和补充长江中的中华鲟种群,每年的放流规模也至少要达到300万尾的水平,而要放流多少长江鲟才能恢复种群,由于缺乏足够的生态学资料还没法精确计算,但至少也得是个百万级/年。

而这,意味着每年数千万甚至更高的资金投入,钱从哪来?当年几大水利工程建设的时候,环评里也提到了对长江鱼类的影响,公司老总们可是拍着胸脯表态了的——“没问题的,增殖放流嘛”。

放了吗?放了。够吗?不够。要钱?

"啊……这……研究研究”

还要对放流后的种群进行长期跟踪研究和管理,人从哪来?

之前的增殖放流有很多缺乏科学基础,甚至出现了“无效放流”的情况,总计放流的那700万条中华鲟里,只有130多万条是有效的,其余的大多数都是还没有开口的、正处于死亡高峰的幼稚鱼苗。后续的管理也很匮乏,这都是专业人员不足的表现。

这显然不是一朝一夕就能完成的,而且即便马上就能做到资金、人员到位,恢复种群可能也还需要 十几年甚至更久。但另一方面,人工繁殖的长江鲟和中华鲟还面临着种群资源退化的问题,时间拖得越长,人工繁殖的长江鲟和中华鲟基因多样性就越差,这本来又是个和时间赛跑的问题。

哦,你问白鲟为啥不增殖放流?因为没来得及人工繁殖成功,就GG了。

说实话,一天之内两次被邀请回答“野外灭绝”的话题,我自己也是没想到的,这是今天凌晨刚写的一篇长臂猿野外灭绝的

编辑于 2022-09-08 22:55・IP 属地山东查看全文>>

一个男人在流浪 - 307 个点赞 👍

这不意味着长江鲟野化增殖放流已经成功了。

这次被救助的长江鲟 抓到的是人工投放的个体,只要还没有在野外发现放归长江的长江鲟恢复自然繁殖,那放流的完成过程就还不算成功。

长话短说:上世纪70年代葛洲坝修建时,曾经有人提过大坝的修建会影响到长江里的三种鲟鱼的洄游繁殖的,

但是后面的故事大家都知道了,项目继续推进。

那个时候在长江里能繁殖的壮年中华鲟还有一万尾以上。

与此同时,长江里的三种鲟鱼,中华鲟,白鲟,和长江鲟的人工繁殖工作同步展开,

最终中华鲟和长江鲟的人工繁殖问题被成功攻克,白鲟的人工繁殖失败,在后面的几十年里,人们逐渐发现,白鲟和中华鲟的繁殖过程是父母们在长江上游产卵后,小鱼一路成长游到上海的长江入海口,进入大海,长大了再跨越三千公里回到祖祖辈辈的繁殖场们继续这种生命的循环。而长江鲟也需要回到长江的宜宾以上江段进行产卵繁殖。

放流装置里即将被放流的中华鲟 图片来源:三峡集团中华鲟研究所供图 但是论文里面记录的白鲟的性成熟是有五六个阶段的,随着它慢慢逆着长江往上游的过程中,它会逐渐的开始进入性成熟的阶段,河流被截,于是白鲟断子绝孙。

后来的三峡大坝的修建时设计了工程型人工鱼道,但是没有大用。鱼类不怎么使用鱼道进行洄游,这个是世界性问题。

中华鲟倒是在葛洲坝以下找到一个新的繁殖场,但是在2005-2007 年,中国长江三峡工程开发总公司建设 “葛洲坝下游河势调整工程”,结果浅滩移除工程导致了中华鲟的下产卵区消失,新建隔流堤则直接覆盖了上产卵区,导致之后的这几年再也没有观察到中华鲟的自然繁殖了。

如今葛洲坝和三峡大坝两座天堑横在长江中,而白鲟如今已经永远灭绝。

中华鲟和长江鲟靠着人工繁殖的个体每年往长江放流,这样硬挺着,我们这几年也再也没看到他们在自然状态下实现繁殖。

只能寄希望于这几个物种本身的适应能力,如果它们能开发出新的产卵场,自可躲过一劫。

否则难逃厄运。

怎么说呢,人类的发展和野生动物的保护之间存在着一些冲突,但在未来,是否可以采取较为温和的方式,而不是推进工程的同时寄希望于人工繁殖一定能成功呢?

人类是否能为了几个物种,缓几年发展的脚步,先摸索出人工繁殖的模式,让它们还能留个种再开工呢?毕竟白鲟这样的长江巨兽的消失,实在是有些太可惜了。

白鲟这种巨型鱼类,拥有玻璃一样的半透明的吻部,和任何鱼类都不一样,没有了就是没有了。 这样的问题,直到现在我依然没有答案。

希望这样的事情不要重演。

现实问题不是A or B的选择题,而我们面临的问题也不是选择三峡大坝还是保护鱼类的单选题。

处理现实问题,请不要代入做题家思维。

很多事情,在实际操作上是可以探究更好的模式的,这就是很多环境保护工作在追寻的东西,许多动物,环境,环保方面的研究者也就是正在研究人类发展和动物保护之间更好的解决方案,

请不要小看或者侮辱他们的智慧和劳动成果。

编辑于 2022-09-09 00:07・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

远夏 - 34 个点赞 👍

意味着有很多人分不清『野外灭绝』(Extinct in the wild)和『灭绝』(Extinct)的区别。

发布于 2022-09-09 08:41・IP 属地湖北真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

拓跋越灵儿 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

超级大笨狼 - 1 个点赞 👍

没灭绝是好事,灭绝了关系也不大。不要觉得不建水库鱼就不会灭绝,经济没发展,生产力没提高,吃都给吃灭绝了。当然能不灭绝尽量不灭绝,可以努力下,看看能不能人工繁殖,不能克隆也行。但要以此攻击水利建设,九八抗洪了解下,最近巴基斯坦的大洪水了解下。

1998年特大洪水是一场包括长江、嫩江、松花江等江河流域地区的大洪水。是继1931年和1954年两次洪水后,20世纪发生的又一次全流域型的特大洪水之一;嫩江、松花江洪水同样是150年来最严重的全流域特大洪水。

据初步统计,包括受灾最重的江西、湖南、湖北、黑龙江四省,全国共有29个省(区、市)遭受了不同程度的洪涝灾害,受灾面积3.18亿亩,成灾面积1.96亿亩,受灾人口2.23亿人,死亡4150人,倒塌房屋685万间,直接经济损失达1660亿元。

编辑于 2022-09-09 05:48・IP 属地福建查看全文>>

陈圣 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

五仁火腿冬瓜糖 - 0 个点赞 👍

人类现有的观测能力有限、用于研究非人生物的经费和人力有限,能调查和监控的范围远小于“整个地球”。因此,有足以说服大部分相关学者或 IUCN 工作人员的证据显示一个物种已灭绝,就可以将其保护状况标记为灭绝了。在 IUCN 红色名录中,多年未被再观察到、估计已经功能性灭绝、不确定最后一只个体是否死亡的物种会被标记为“极危,可能已灭绝”。

根据国家《LY/T1683-2006中国野生植物受威胁等级划分标准》规定,原被认为野外绝灭的物种一旦重新发现,立即撤销其灭绝等级并重新进行确定。

历史上,有很多被人标记为灭绝的一些物种时隔多年再次出现。这样的物种被称为“拉撒路分类群”。例如巨水鸡曾于 1898 年被标记已灭绝,后于 1948 年发现其存活个体,保护状况从灭绝改为濒危。此外,还有云南梧桐、朱鹮等物种也曾被认为灭绝,后来又被发现存活个体。

巨水鸡 云南梧桐 朱鹮 编辑于 2022-09-09 00:18・IP 属地天津查看全文>>

知乎吉祥物 - 0 个点赞 👍

具备惯性的强权压迫致使一个物种“再造”:对于其他动物而言,确实没办法依靠自身的努力而改变生存现实;但对于人类而言,物种上绝对的优势可以让这个族群一些环境上的改变就可以覆灭一个物种。如同葛洲坝树立起来的不仅仅是钢筋水泥,还包含对一个物种的生殖隔离一样。

发布于 2022-09-09 00:14・IP 属地新疆查看全文>>

阿田 - 0 个点赞 👍

高赞答案说清楚了野外灭绝的意思,不过我觉得既然能够人工投放,那问题不大,随着环保的推进,绿水青山以肉眼可见的速度回到中国人的身边,我所居住的上海小区里都能看到不少鸟类自由翱翔,从长远看,中国的动物只要没有彻底灭绝,总能恢复种群的,实际上现在有些地方野猪都成患了。

发布于 2022-09-09 00:08・IP 属地上海查看全文>>

长弓玄刃 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

阿威多吃一点 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

里兜 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

保密 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

一弯阳光 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

憨憨 - 0 个点赞 👍

得,这算遣返回原籍吧!

执法人员怎么知道长江鲟没有自己的想法…主干要是日子好过长江鲟能跑到之流去吗……

发布于 2022-09-09 02:37・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

neilwang - 0 个点赞 👍

查看全文>>

皈依凡尘 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

围观群众 - 0 个点赞 👍

这么多人对生物灭绝的态度居然是灭绝就灭绝了没什么关系。

国家耗费大量精力对濒危生物做出的那么多努力,被这种人轻描淡写的否定了,科研工作者一生的奋斗也没有价值?我们真的需要更多的科学宣传啊,这社会真的病了。

发布于 2022-09-09 03:19・IP 属地四川查看全文>>

赛貂蝉 - 0 个点赞 👍

挺好的,说明人工放生的确实能活,能不能野外繁殖又再说,至少第一步人工流放我们算是成功了,只是这野外灭绝也确实是真真切切,二者也并不冲突。

2022年7月21日,世界自然保护联盟(IUCN)发布全球濒危物种红色名录更新报告显示,长江鲟野外灭绝。

我们有达氏鲟(长江鲟)、中华鲟、长江白鲟(Psephurus gladius)是中国长江流域特有的珍贵鱼类,有“水中大熊猫”、“水中活化石”之称,具有重要的科研价值和生态价值。

达氏鲟(学名:Acipenser dabryanus)是鲟科、鲟属鱼类,又称长江鲟。

体态外貌:

体长梭形,胸鳍前部平扁,后部侧扁。头呈楔头形。吻端尖细,稍向上翘。鼻孔大,位眼前方。眼小,均位头侧中央部。口下位,横裂,能伸缩。吻的腹面具2对长触须,其长约等于须基距口前缘的1/2。鳃裂大。鳃耙多且排列紧密。体背部和侧板以上为灰黑色或灰褐色,侧骨板至腹骨板之间为乳白色,腹部黄白色或乳白色。

生活习性:

达氏鲟同中华鲟一样属于洄游性鱼类,不同的是达氏鲟不作远距离的洄游。可是我们的水利水电工程确隔断了他们的洄游。

达氏鲟怕强光,怕噪音干扰,喜在夜间安静的环境下摄食。

食物种类完全是淡水类型,为杂食性鱼类,主要食物有蜻蜓目、蜉蝣目、摇蚊科、寡毛类等昆虫幼虫及底栖无脊椎动物,其次也食某些高等植物的碎屑以及藻类等。在不同生长发育阶段,食物的种类有一定的变化。

曾经分布于中国长江干支流,上溯可达乌江、嘉陵江、渠江、沱江、岷江及金沙江等下游。2019年野外灭绝。

野外灭绝:

原因是多方面的,主要可能是幼鱼资源的破坏和过度捕捞所致,但长江上游的环境污染和航道整治、挖沙活动,也是不可低估的致危原因。由于过度捕捞以及长江水域污染的原因,使其野生资源破坏极为严重,再加上长江葛洲坝、三峡大坝水电工程的修建,阻隔了洄游产卵的通道,对生存环境产生很大的影响,造成自然种群数量急剧下降,长江流域已很少捕到其个体。

所以,到底啊,造孽啊!

1972年,中国农业部下达了“长江水产资源调查”和“长江鲟鱼专项调查”两个科研项目,撰写有“长江鲟鱼类生物学及人工繁殖研究”一书。

1976年,重庆市水产科学研究所开展了达氏鲟的人工繁殖,当年成功地催产了江中捕捞的成熟长江鲟,获得1300余尾鱼苗。于1976-1980年完成了从受精卵到成鱼再产卵的全人工繁殖驯化过程。

1982年达氏鲟实行禁捕后,截至2000年,在长江上游,达氏鲟仍有一定的误捕量,但葛洲坝下游自1994年以后再没有发现过达氏鲟。

2003年,四川省宜宾珍稀动物研究所(民营)再次进行了达氏鲟人工繁殖试验,获得受精卵12万多颗,出苗约2万尾。

2007年4月在宜宾向长江放流平均全长75厘米、体重2.1千克的达氏鲟2000尾。放流前,对其进行了形态学鉴定和生物学测量,并对其中500尾进行了多重标记。(关键啊,身份证信息呐)

2000年,在长江上游建立了第一个国家级自然保护区。

2002年,长江上游地区开始实行2月至4月三个月的季节性捕鱼禁令。

2005年扩大了该保护区的面积,以减轻水力发电项目与维持生态系统功能之间的冲突。

一系列的方式还是没能保护好,最终2022年7月21日,世界自然保护联盟(IUCN)发布全球濒危物种红色名录更新报告显示,长江鲟野外灭绝。

研究达氏鲟生物学特性和人工繁殖技术,对恢复达氏鲟自然种群,保护生态环境和进行商业开发具有重要意义。

所以你们就可劲的造吧,有经费,有科研项目,有人力,如果实在不行就让那些濒危物种慢一点离开。

编辑于 2022-09-09 02:28・IP 属地云南查看全文>>

大豆沙包子 - 0 个点赞 👍

看了高赞的回答,感觉很唏嘘。

长江鲟没有产卵场地,于是就不生了。

和老百姓没有房子,于是就不生了何其相似呀,泪目。

诶,真不愧是中国独有的品种。

发布于 2022-09-09 02:21・IP 属地湖北查看全文>>

南风寺山 - 0 个点赞 👍

长江鲟在很早之前就已经宣布功能性灭绝了,现在发现的大概率是人工培育再放归野化的吧?但也可以说是好事,起码能够被发现就意味着人工培育的长江鲟也算是适应了环境,在不断的恢复中吧

发布于 2022-09-09 06:05・IP 属地辽宁查看全文>>

Relife - 0 个点赞 👍

查看全文>>

多管闲事的中年卡 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

李子 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

你也一样吗 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

萌之朱雀 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

胖哒二世 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

甲方卧底 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

yalayi - 0 个点赞 👍

查看全文>>

darwin - 0 个点赞 👍

查看全文>>

一纸碎城