东德对西德没有一点优势吗?

- 3399 个点赞 👍

以下选自彭德怀元帅的警卫秘书写的一篇回忆文章。

1959年4月24-6月11日,彭德怀元帅率领中国军事代表团访问了东欧8国和蒙古。

在东德和东德的领导人乌布利希会谈时,乌布利希提到了中国的大跃进。乌布利希表示,他从报纸上看到中国的大跃进很成功 ,粮食、肉类产量很多。现在对面的西德人均肉食量是每年70公斤,东德只有40公斤多一点,乌布利希希望中国能多出口一些肉类给东德,能让东德在人均肉食量方面赶上或超过西德。

彭总表示,他了解的实际情况是国内的粮食和肉类产量并没有报纸上宣传的那样高,请东德同志不要抱太大的希望。

事后,彭总一个人在宾馆想了很久。当警卫秘书进来请他用晚餐时,他突然没头没脑的问了警卫秘书一句话:“XXX,你说,你一个人一年能吃够80斤肉吗?”警卫秘书怔了一下,随口说道:“80斤肉?老总你要撑死我呀!”

彭总再没有说什么,用餐后他一个人又在房间里想了很久。

感谢@Hellsing关于出访时间的提醒。

查看全文>>

漫卷诗书 - 1200 个点赞 👍

东德武德充沛,东德政府对波兰发出二战以来最具震慑力的战争警告。而在民间,东德民众殴打、杀死苏联驻军,东德妇女们在超市里对苏军家属们大打出手,揪她们的头发。在意识形态战场,东德也公开叫板和批评苏联,禁映苏联的电影、杂志。

1987年和1988年,两德分别发生了一起震惊一时的命案,东德的社会青年们对苏联红军大打出手,并围攻苏联军营。而西德却让一个区区南斯拉夫人血洗警察局,大丢日尔曼人的脸面。

东德的事件发生在西北部一个风景优美的小镇路德维希卢斯特,因为靠近华约与北约对峙的前线,长年部署着苏联重兵。虽说冷战以来,但凡两约集团在边界上闹点冲突摩擦,吃亏受气的一方总是北约,而苏军则次次逞威风占便宜。

但不知为何,东德当地人却并不把苏军放在眼里,非但不友好,按西德《图片报》的说法,东德民众对驻德苏军怀有一种“长期被抑制的愤恨”。东德的社会青年们总想找机会揍苏联兵一顿。

这年6月初夏,一些苏联红军士兵闲着没事,跑到镇上的夜总会寻欢作乐,几杯酒一下肚,便盯上了东德的妹纸子们,于是有大兵便上去拉姑娘们跳舞。不知为何(当时还算左倾的西德《明镜》周刊没有提供更多细节),两边起了冲突,因为都年轻,脾气火爆,群起开片,附近的苏联军警一看动静闹这么大,也气急败坏的冲了进去,也被一块揍了,事态越发失控,因为东德小青年人多势众,苏军一方吃了大亏,两名苏军战士被活活打死。

占了上风的东德人还不依不饶,当地青年们群情激愤,越聚越多,干脆一不作二不休,开始围攻苏联军营,用雨点般的石块“慰劳”苏联红军。冲突越闹越大,最后东德当局出动警察部队厉行镇压,抓了20人,一直拖到8月也没放出来。因为资料的缺失,东德当局如何处理最后如何不得而知。奇怪的是苏军一方却非常克制,也没有严肃追究。这可能与当时处于戈尔巴乔夫时代有关,因为过去几代人留下的积弊,苏联内政、经济、外交上搞得一团糟,政风不得不变得宽缓、开明、温和起来,这大概是克制的原因吧。 (法新社援引《明镜》周刊报道,1987年8月9日)只是,这种克制导致了事态的愈演愈烈,伴随着东欧剧变,东德民众对外国人,特别是对苏联、波兰人恶行不断。在东德的帕瑟瓦尔克和菲尔斯滕贝格两城的超市里,东德妇女们群起扑向苏军的女家属们,下手狠毒“撕破了苏军士兵妻子们的衣服,揪掉了她们的头发并把她们的鼻子打出了血”。(《图片报》1989年12月3日),最终苏、德方面联合出动军人干预,才算制止了事态。苏联人好歹有驻军镇场子,波兰人就更惨了。因为他们的国家身份,波兰人在街上常常受到无理阻拦、骚扰,甚至被拘留,被剥夺护照。想进东德的商店,会在入口处受到歧视性盘查,在餐馆里,付钱也不会有人答理,无法吃到饭,人身财产也得不到保障。因为情节恶劣,东德驻波兰大使不得不上了电视台,向波兰全国人民道歉。

相比于好斗而粗野的东德,那个西德就不怎么景气了,1988年春,西德上巴伐利亚州的警方因为瞧着一个南斯拉夫入境人员不对劲,怀疑他藏有武器,便对此人进行了搜查。谁知这个37岁的怒汉火气爆棚,反手就打上门去,灭了这个小破局,杀了3个西德警察,打伤1人。在富庶宁静的西德造成轰动,西德武德之衰可见一斑。(德新社,1988年3月6日)

而在政府层面,东德当局的好斗本色也是华约里边很突出的一个。

积极响应老大哥号召出兵捷克先不说。东德跟波兰一直为了领海问题闹得不可开交,东德声称对于德国传统地区什切青(战后按苏联要求割让给波兰)拥有领海主权,双方一度剑拔弩张。

到了1980年,波兰发生大事,波兰民众在新生的反对力量团结工会带领下抗议食品短缺,也反对苏联的那套模式,罢工、罢课、骚乱、反苏、要求盖莱克政府下台的示威,在全国轰轰烈烈的进行着。国际上盛传苏联可能会对波兰动武。而边境上,也确实蹲着二十多个苏联师在整装待命。但波兰老百姓不以为意,因为强烈的敌对情绪,他们并不害怕与苏联的战争。一向强硬的勃列日涅夫也慑于这一点,对干涉波兰下不了决心---苏联背后已经有阿富汗、中国战线、支援越南对抗中国、在非洲支持古巴用兵这几个大坑了,再跟波兰搞起来,只怕在红色欧洲引发连锁反应。

就在此时,东德政府决定“公报私仇”, 领导人昂纳克公开发布警告:“德意志民主共和国不能对人民波兰的命运漠不关心”。不知为何,不畏苏军的波兰社会,却对西邻红色德国人的警告表现出特殊的忌惮。

法国《费加罗报》注意道:“他的讲话(在波兰)特别激起了一种强烈的不安之感。因为,这次讲话无可争辩地是………迄今为止所进行的最露骨、最可怕的干涉。这是华约成员国的一位领导人第一次发表措辞强硬的讲话,它使人遗憾地想起了1968年在入侵捷克斯洛伐克之前人们曾经听到过的那些话。因此,人们是以何等严肃的态度来理解此间所听到的讲话的。”(《费加罗报》1988年10月15日)

在华沙,人们又好像有了类似1939年面临希特勒入侵的威胁那样,开始惶惶不安。坊间散布着各种谣传,连工厂和汽车上人们都在窃窃私语,谈论着被东德入侵的可能。

最终波兰危机以政府和民众各自的让步与克制得以和平解决。而很难说东德的威胁姿态没有对事态的平息起到一定作用。

昂纳克不仅对社会主义兄弟国家如此,对苏联老大哥的“新思维”的一套也越来越抵触。由于戈尔巴乔夫提倡公开性和仿照西方经济,改革僵化的旧体制,引发了东欧各国的社会震动。东德政府越来越感到统治的根基开始动摇,昂纳克敢于公开批评和抵制戈尔巴乔夫的一套。

88年,东德公开禁映5部苏联影片,以此制止苏联改革的潮水在东德的蔓延。在被禁映的影片中,《题材》和《政治委员》两部影片曾获西方的柏林电影节银熊奖。《学龄儿童的游戏》一片则获联合国儿童基金会奖。这些苏联电影都是“新思维”、“公开性”思潮的产物,其中有的主要描写苏联犹太人移居以色列的故事,都令昂纳克不安。

不仅如此,昂纳克被苏联《旅伴》月刊的文章弄得勃然大怒,因为刊文对斯大林持极端否定的态度,特别是指斥斯大林时代一系列的大清洗。东德政府大批苏联杂志“不利于加强德苏友谊,反而在歪曲历史”,立即禁止《旅伴》在国内的发行,这也是东德成立以来,第一次敢于禁止苏联杂志和电影。

只是,苏联已即将解体,在意识形态领域敢于叫板老大哥的强硬作风,最终只是东德政府关门前的绝唱。

查看全文>>

罗有锣 - 517 个点赞 👍

查看全文>>

保定篇幅侠 - 359 个点赞 👍

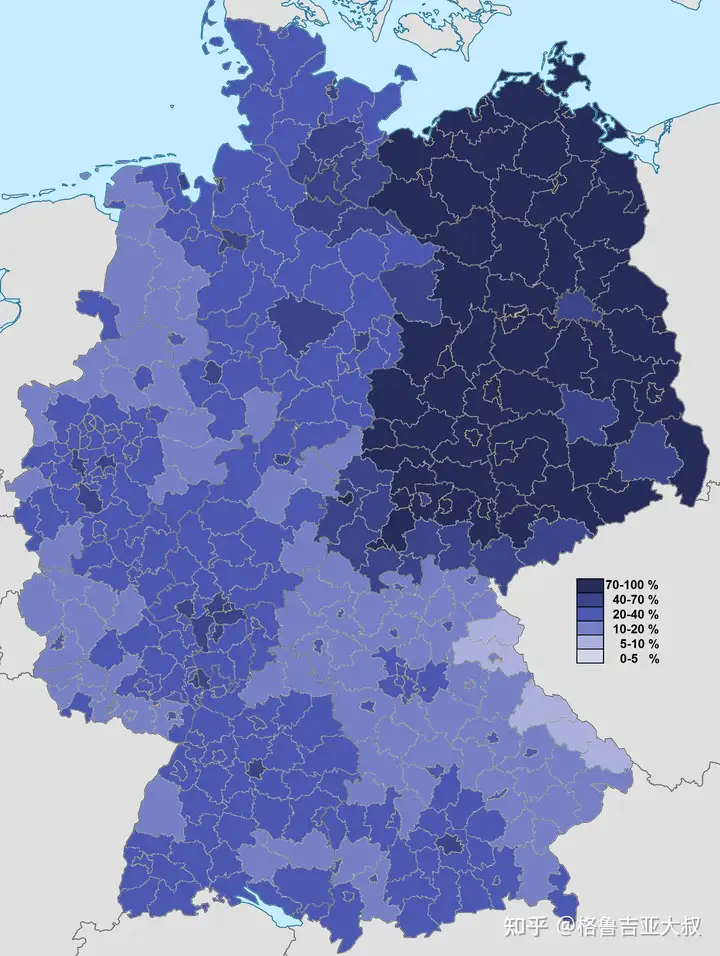

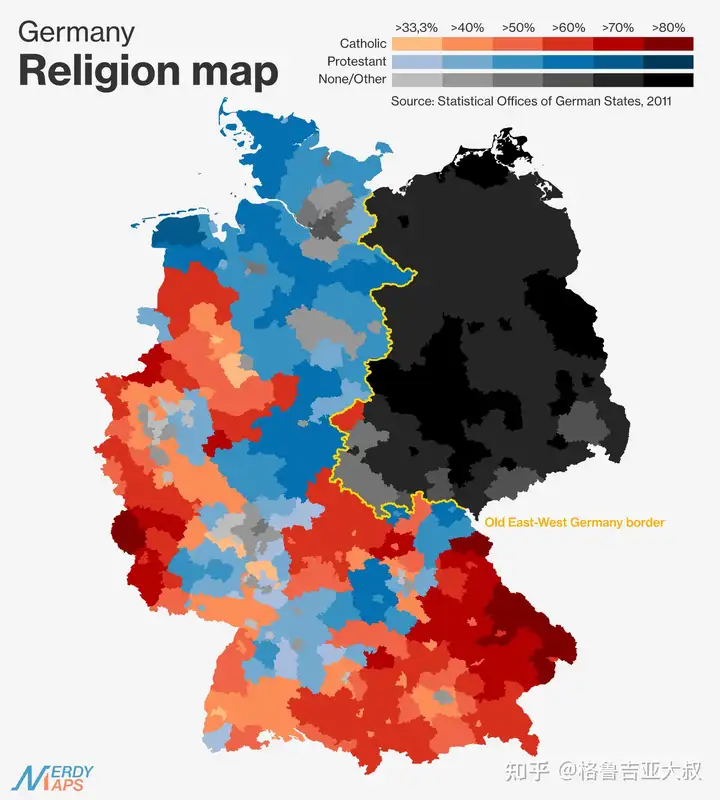

DDR还是有正面遗产的,时至今日东部德国仍然是世界上无神论比例最高的地区之一。

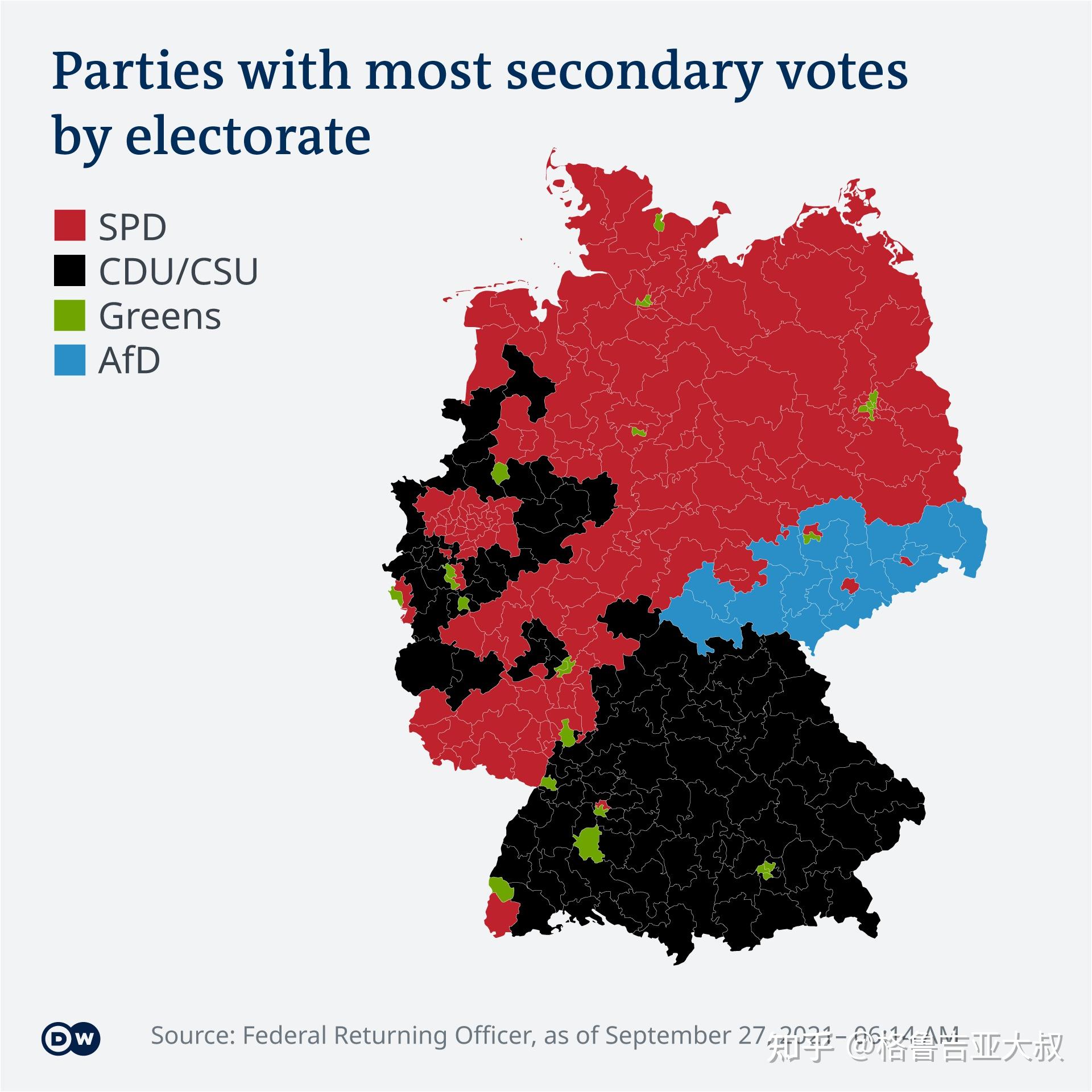

大概也是去宗教化的成果之一,立场中右的基督教民主联盟(CDU)在东德几乎捞不到一点票。大部分东德地区支持立场中左的德国社会民主党(SPD)。

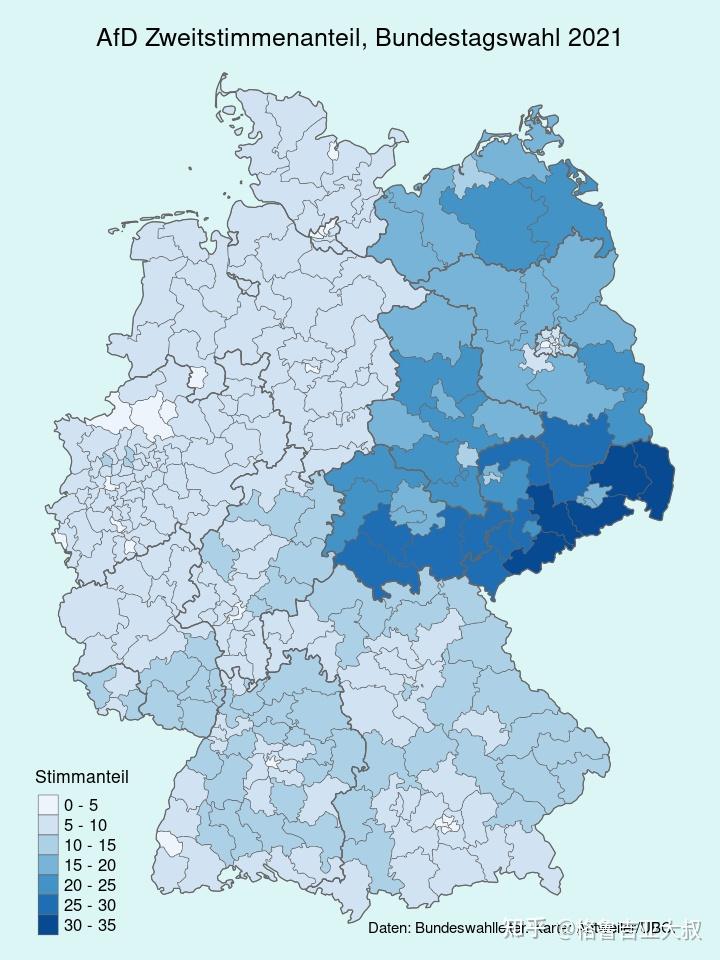

但值得注意的是原东德的南部却成了极右翼政党德国选择党(AfD)的票仓。AfD在整个原东德地区也有着较高的支持率。

发布于 2022-10-13 07:14・IP 属地美国查看全文>>

格鲁吉亚大叔 - 214 个点赞 👍

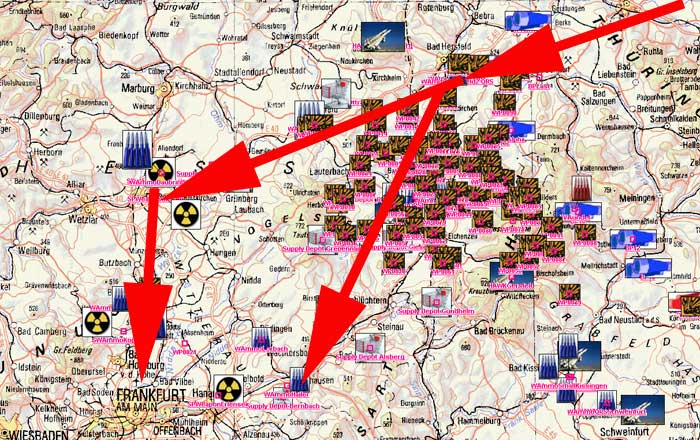

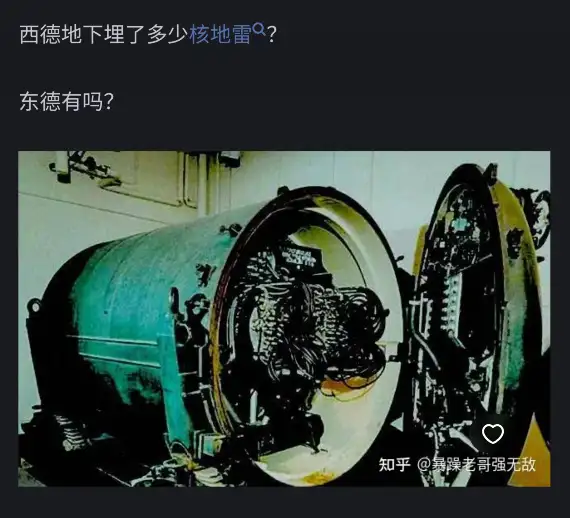

这个问题很有趣,因为其图上展示的英国“蓝孔雀”核爆破装置从未正式服役过,大家都用的是美国货,例如Mk-30、Mk-31(这两个服役时间都很短暂)、MADM还有Mk-54核背包。真要论及西德土地下埋设了多少枚核地雷,理论上的最大值是425枚,因为在1966年Working Group on NATO capabilities报告称西欧储存有425枚核爆破装置,到了七十年代末这一数字下降到了379枚,但从实际上来说这个数字可能是零,核爆破装置从未长期部署过。

原因很简单,核爆破装置并非大众想象中用于成建制消灭华约部队的迫真大杀器,而是正如其名称(Atomic demolition munition)所表达的一样,是一种运用于军事工程用途的爆破装置,正如FM 5-26 C2(1965)所指出的,核爆破装置主要用于:

完成一般的常规炸药无法完成的任务,这主要是涉及到后勤工作。核爆破装置可轻易摧毁大型建筑物或完成需要移动大量土方的任务,如封锁隘口或隧道,在这种情况下,核爆破装置所需的后勤要素相对于常规爆破手段来说是微不足道的。而在进攻中使用核爆破装置,通常是作为一种节约兵力的措施,其旨在迅速创造障碍物,阻碍或阻止敌方行动。其可用于:a.保障侧翼和后方安全 b. 阻止敌方反击 c. 协助诱敌。

核爆破装置产生的障碍物很容易被纳入防御障碍配系之中。单独使用核爆破装置时,还能提高天然和人造障碍物的效果。在防御中,当时间、可用设备和人力都很紧缺时,可以使用核爆破装置来实现以下目的:a.通过炸毁防御工事或制造瓦砾区来阻断进攻路线。b. 通过摧毁隧道和桥梁或炸毁道路来切断通信线路。c. 制造树木倒伏区和森林火灾。d. 炸毁敌方空中机动部队可能降落的区域,包括冰冻湖泊。e. 破坏水坝和水库,制造水障。所以说,核爆破装置针对的是敌人进攻路线上的交通要道、十字路口、桥梁和隘口之类的能够极大阻滞机械化部队推进的关键节点。

在和平时期,以美国第五军为例,核爆破装置保存于特殊武器库中,只有在临战时期或涉及到相关使用的演习期间才会被带到前沿地带,而日常维护与保密的需要也决定了核爆破装置不可能在和平时期部署。但也有些特殊武器库就修在近乎前沿地带,比如Bad Hersfeld(在OPLAN 33001中,这座小城被视为近八集进攻轴线的中心)就有一座核武器储存设施,在六十年代初投入使用,但在七十年代初被废弃。

但这仅仅是从条令的角度来说,实际操作中为了便于在战时紧急部署,部分核爆破装置实际上就储存在最前沿的掩护部队的军营之中,曾经在1960年代中期服役于第14装骑团第58工程连的Charles Marr就回忆称:

我们当时驻扎在富尔达的唐斯军营,部队的地下室里有三件核武器。 它们的尺寸和用途各不相同。最小的是为了摧毁唐斯兵营,中等的我不确定,但最大的只比55加仑大一点。 应该是要被带到富尔达峡谷阻止苏联人。[1]

在实际部署上,只有至少到三级戒备(Simple alert)并且在军指挥官的直接命令之下核爆破装置才会进行部署,在美国第五军中,是由第130工兵旅负责执行部署任务[2],这些部署点在和平时期就已经勘探好并编写有相关计划手册,例如西德第二军在1969年底就在其军防区类标定并勘探了200多个部署点,并为大多数部署点编写有相关手册[3]。尽管如此,部署核爆破装置还是一件十分麻烦的事情,在针对类似交通要道、关键地形区之类的目标时需要提前钻探爆破井以达到最佳的工程效果,而且在一些情况下爆破井的深度需要达到20-40米!这对工程部队来说是一件很棘手的事情,虽说是可以在平时进行钻探,但出于政治因素,西德拒绝预先挖掘爆破井[4],这就让工程部队需要更多的时间于精力才能在临战时进行部署。

不过最尴尬的一点是,ADM作为和核沾边的东西,其使用不是军指挥官能够决定的,而是要按照其指挥链上传核使用申请,最乐观的估计也要一天时间,但实际上可能需要2-3天来进行决策,这就让核地雷的使用变得十分尴尬。

实际上双方对核爆破装置的谨慎或恐惧程度远没有大众想象中的那样高(很反常识的是,双方对生化武器的谨慎程度要大大高过核武器,北约只打算用BC武器反击华约的BC袭击,而华约更是没有预先使用BC武器的计划),联邦德国对此的态度是只要不设置地雷带,不搞放射性污染区,只在内德边界地带使用核地雷,其他随意。

而核地雷问题同时也是北约内部一大政治问题,联邦德国在一开始对此的态度比美国更为激进(正如联邦德国是最后一批大规模报复的捍卫者一样),出于威慑理论,联邦德国在灵活反应初期认为应当在战争的第一阶段就立刻部署核爆破装置并投入使用,并认为核爆破装置并不会导致核升级,而是一种威慑的手段,在掩护部队地域战斗结束,战斗进入第二阶段后就应当立刻使用战术核武器,正如弗莱塔格-冯-洛林霍芬(Freytag von Loringhoven)所言:"对德国政府而言,常规防御与使用核武器之间的界限相对而言并不那么重要。由于东西方力量对比悬殊,要想实施前沿防御,就必须在可控范围内有选择地首先使用核武器。" [5]所以对西德而言,丢失国土远比在自家地盘上使用核武器带来的影响恶劣。

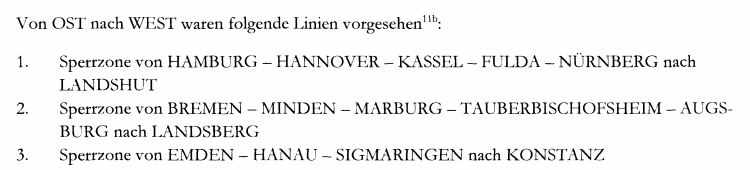

西德的态度对美国来说是过于激进且无法接受的,有趣的是土耳其的态度比西德更加激进,1965年的SPECOM会议上,土耳其国防部长Ahmet Topaloğlu措辞强硬,直接要求将核地雷和核防空导弹的使用权下放到战地指挥官,将战场核武器的决定权下放给欧洲盟军最高指挥官,让人直呼你有点过于极端了。而美国更倾向于纵深防御,例如美国规划了三条核地雷带,但由于联邦德国的反对而遭到放弃,同时在交战的第一阶段就使用核武器也让美国恐惧在战争的一开始就导致核升级,而且核使用权的下放将不断增加全面核战争的风险(撤装核无后座力炮也是这个原因)。

三条地雷带 60年代初可以说西欧在核使用的问题上一个比一个极端,前有施特劳斯盛赞美国人装备Davy Crockett(主要原因是核武器比常规部队更省钱),并打算给联邦国防军也装备上,后有法国人抱死大规模报复不松手,先是在雅典峰会上大骂麦克纳玛拉,后面直接退出军事一体化组织了,哪怕到七十年代还对美国人口嗨说俄国人要打过来我就扔核弹,美国反而是最保守,最谨慎的那一个。

不过在联邦国防军有了一战之力,并且核使用问题在西德国内闹出了政治动荡之后,西德的态度就开始变得保守起来了(1967年之前西德内部在核部署的问题上斗争异常激烈,即便是在军队内部也意见不一),1967年4月初在华盛顿举行的第一届北约核计划小组会议上,施罗德就直言土耳其的核地雷屏障概念是无法接受的,只能考虑在边境地区有选择地部署核地雷。核地雷带与在纵深地区大规模使用核地雷应当不予考虑。

而西德的立场发生了变化,对在中欧战场上有选择地使用核武器转变为克制态度,在此背景下,尽管核地雷仍被视为特殊核武器,其使用即使与其他战场核武器相比,也"不一定"或根本不会导致核升级,但西德人最后认为,核地雷的价值并不是很大。在1968年春季于海牙举行的第三届北约核计划小组会议上,美国人总结说:“德国人已经得出结论,他们不会真的想使用核地雷,而且最近还表示,任何核火炮的使用都应仅限于低当量和极少数量。”[6]

而在赫尔穆特-施密特上台后,西德的核使用政策,尤其是核地雷的使用就彻底转向保守了,究其原因,还是因为北约在联邦国防军的新血不断加入后有了一战之力,正像有一句话说的那样:联邦国防军越多,核武器就越少。”(Je mehr Bundeswehr desto weniger Atombomben.)[7]

参考

- ^https://www.usarmygermany.com/Sont.htm?https&&&www.usarmygermany.com/units/ArmoredCav/USAREUR_14thACR.htm

- ^MINISTERIUM FUR STAATSSICHERHEIT Operationsplan 33001

- ^Helmut R. Hammerich · Dieter H. Kollmer Martin Rink · Rudolf J. Schlaffer,Das Heer 1950 bis 1970. Konzeption, Organisation, Aufstellung,S.245

- ^Gerd Bolik,NATO-Planungen fur die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschlandim Kalten Kricg,S.15

- ^Andreas Lutsch ,Westbindung oder Gleichgewicht? Die nukleare Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland zwischen Atomwaffensperrvertrag und NATO-Doppelbeschluss,S.214

- ^同上,S.403

- ^Kriegsbilder im Dilemma: Zwischen Nuklearisierung des Gefechtsfeldes, Unvorstellbarkeit des Allgemeinen Atomkrieges und Begrenzung des Krieges 1957 bis 1965

编辑于 2024-03-14 17:33・IP 属地中国香港查看全文>>

香格里拉 - 53 个点赞 👍

查看全文>>

Dung Eater - 15 个点赞 👍

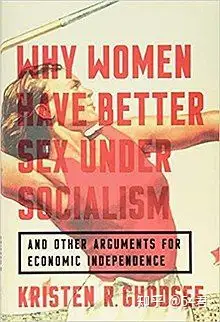

有一点大家都没有提到,那就是----性爱

《Why Women Have Better Sex Under Socialism》的作者,是现任宾夕法尼亚大学俄罗斯和东欧研究教授克里斯蒂娜-R-戈德赛。她曾在保加利亚和统一后的东德生活多年,研究了东欧从国家社会主义向资本主义过渡的政治和经济对社会的影响。本书由他为《纽约时报》撰写的专栏改编而成,仔细评估了 20 世纪东欧国家社会主义的历史,重点关注自由市场的缺陷及其如何对女性造成过度伤害。

与富含挑衅意味的书名相比较,这本书的核心观点却是非常简单且明了的:妇女的社会经济地位越好、越平等,她们的性生活就越令人满意。

而如同书名所示,在这个方面,社会主义阵营做的可谓是遥遥领先:

以东西德为例,在西德,妇女的生活完全依赖于其丈夫。要求妇女上班必须征得丈夫同意的法律一直沿用到 1957 年,而家庭法直到 1977 年才纳入了一项条款,规定已婚妇女的工作不得影响其对家庭的责任。在现实中,由于没有学校课程表或课后托管,妇女几乎不可能从事全职工作。即使从事工作,她们也不得不寻找兼职工作--而全职工作与兼职工作之间的差距,西德又比东德非常大,这些使得妇女无法从经济上真正独立。

相比之下,战后的东德积极支持组织女性工人,同时也鼓励她们成为母亲。不过,东德并不认为结婚是生育的先决条件,单亲母亲也得到了社会的支持。它提供全天候的日托中心服务,并为住房、食品和托儿服务提供补贴,以便妇女在学习之余还能养育子女。因此,在西德,非婚生子女占所有新生儿的 10%,而在东德,这一比例为 34%。

当然,对于我这个←人而言,我对这本书也存在一定的遗憾:

作者虽然肯定了社会主义阵营对妇女的解放的贡献,但她对现实社会主义国家的总评仍然没能摆脱出西方主流社会对共产主义的妖魔化。这将她的想象力也仅仅限制在了建立北欧式的“福利国家”、或者是对美国的桑德斯、AOC等自称“民主社会主义”,实则罗斯福主义的政治家的支持上。

但有趣的是,她的这种立场,似乎反而衬托出了这件事的真实性:东德妇女做爱的质量,比西德的确要好。

编辑于 2024-03-19 23:53・IP 属地北京查看全文>>

54君 - 9 个点赞 👍

查看全文>>

Burgundian - 6 个点赞 👍

按照金雁的那本《倒转红轮》的说法,东德的斯塔西的正式成员和编外成员外加上自愿和非自愿为其服务的外围群众,达到了东德人口的四分之一。确保东德上至党务二把手下至最底层的收垃圾的都有人监视。斯塔西可以随时到任何一个居民家里安装窃听器,邻居撞见如果敢声张,斯塔西可以威胁把他劳改。西厂弱爆了。

发布于 2023-11-19 18:41・IP 属地上海查看全文>>

喵大人 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

幻泷笙歌 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

krishna