央行二季度货币政策报告,提出下一阶段工作的目标是温和物价上涨,这反应出后面会温和通胀吗?

- 491 个点赞 👍

谢邀。

想要温胀,说白了就是对抗温缩。

咱时间拉长一丢丢:

差不多15年,国债收益率就开始下行;

15年俩件事:

二,劳动年龄人口达到峰值。

前者拉高了投资率、压缩消费率。大家发现炒房真赚,从地方到个人咬牙负债也要炒,没钱去买买买;

后者成了长期萎缩面的基础。

于是在政府端,房子迅速成为核心产业链;在居民端,房子成为家庭资产主要配置。两者结合,房子成为了物价的核心指标。

从22年的数据来看,只要二手和新建房同比价格转负,CPI就会麻溜地到1%以下,到通缩预警区间。

今年还在施工的住房还有四千万套左右,今年新增的城镇家庭估计也就四百万户。不管怎么严控供给,人口追不上库存,总去化周期漫长。

这是一个往下砸的大面。

另一个大面是:消费率走低、投资率拉高,投资除了去房子那,就是去工厂那。

政策也在推动投资围绕着“房子+工厂”来进行增值,例如各种新城新区新产业园。

这个导向加速了咱成为制造业超级大国,工业的GDP占比超40%,高收入国家一般也就23%。

但后果是:制造业价格波动对物价水平也会有显著影响。

22年10月到今年7月,PPI已经连续33个月负增长;二产名义增加值与实际增加值之差,也连续11个季度负增长。

制造端存在明显的过剩与通缩。加上外部环境不确定,现有市场增量开始无法覆盖超量工业投资所需要的回报。

这也是一个向下砸的大面。

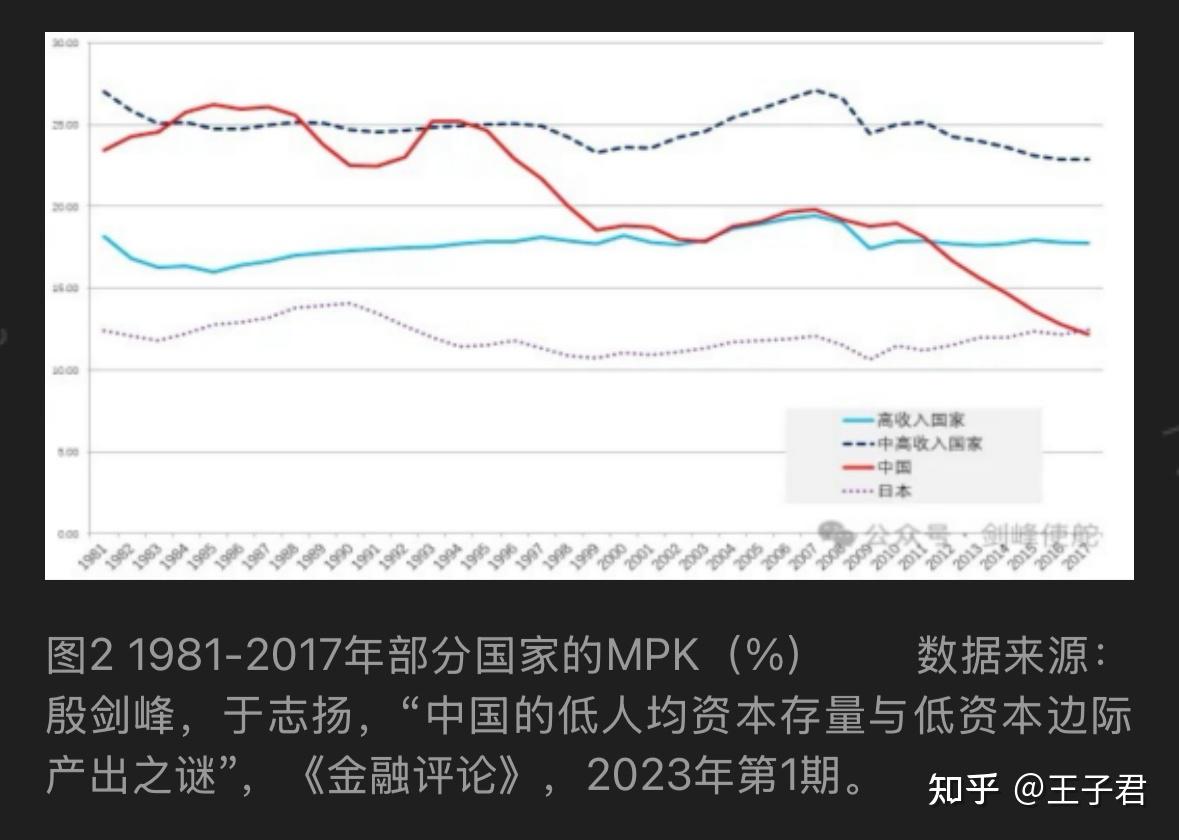

最后就是资本边际产出的走低:

从这个指标来看,已经和日本坐一桌了(日本:老哥你也来啦?)。

日本这桌有啥?长期低利率。

当然,人口下降+长期低利率不一定等于长期通缩。政策有其主观能动性,咱也可以像日本泡沫后那样不断搞强财政刺激。

但,肯定是长期拉锯战。

真正能够逆转的也就技术突破。即:通过革命性技术进步,使得劳动力出现重大赋能。

主要就是机器人。

例如普遍的黑灯工厂和自动化物流,帮助产业实现高度垄断,保护包括中低端在内的产业收益不外流;

普遍的平价护理机器人,大幅降低养老看护成本;

普遍的平价机器臂,加强老后就业的劳动产出。

这块咱还是有点希望的,工业机器人占全球一半。就看速度。

另一块能对冲的,就是回拉消费率。

但这块在居民收入和预期未修复的基础上不好做。之前的以旧换新已经透支了耐用消费品,接下来都不知道还能刺激啥。

进行福利改革来制度性回拉居民收入是一条路,不过这条路要自我改革,速度可能和机器人一样慢。

最后,对年轻人而言,这个“追求温和上涨”的时代,实际上就是世代停滞。

因为主要资源拿去对抗通缩,真正能拿来给年轻人做就业和收入增长的投资有限。

所以基本就那几条路:

要么跑到内部洼地搞服务业,例如到二线搞“小吃小喝”的小店,赚相对低房价低负债地区的消费剩余;

要么出海,到外面帮内部产能输出,赚走低PPI的钱。

其他的,例如不良资产、能源、互联网,都有能力和血缘上的高门槛。

年轻人按以前的老路走,估计最后都会撞到绝赞超低收益率,最后发现最优选是躺平。

闲聊公号:王子君的碎碎念。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

王子君 - 398 个点赞 👍

先说答案:不会出现所谓温和通胀(即2%左右的)。

再说理由:政府现在想通过类似“窗口指导”的模式来暗中操控大类商品的交易价格,比如外卖、新质产品等,甚至还有生猪;从而以物价上涨来“酿成”通胀。但这绝对不可能成功,因为现在的通缩来源于日益夸张的产能与不断萎缩的需求之间不断加宽的鸿沟,根子在于体制的分配模式。政府控价的结果只可能造成市场的产需失配进一步加剧,因为在收入持续下降特别是收入预期日益悲观的大趋势下,稳价或者涨价只能逼迫需求继续萎缩,即使是生活必需品涨价也只能让老百姓躺的更平。最后的综合效果就是进一步的通缩。

————————————————————

第一次补充:

1. 央行没有办法来“制造”通胀(或通胀预期)。早先很多人觉得降准降息可以,事实是毛用没有,因为银行不是因为钱少而放不出贷款——事实上银行现在钱富裕的很,否则也不会出现股市现在的水牛。企业和个人不去贷款的核心原因也不是利息高。后来又有很多人觉得财政赤字货币化可以,鼓吹央行在一级市场为财政兜底——财政缺多少钱就发多少债,政府发多少债央行就买多少(虽然也有很多人担心这样会引发恶性通货膨胀)。事实证明鼓吹的是错的,担心的也错,因为现在财政发债拿到的钱除了保基本运转就是还债,剩下的钱仍然是通过政府投资进一步刺激产能扩大——这是由政府收入模式(税收模式)决定的。

2. . 财政没有办法来“制造”通胀(或通胀预期)。水电气等基础民生消费和服务的涨价有没有用?想一想穷人的时间、精力和感受值不值钱就明白了,电费涨了就多吹风扇少开空调,水费涨了就少洗澡多擦汗洗衣洗菜的水再存起来冲马桶,以此类推……。给全民普遍发钱有没有可能?怎么可能!先不说政府已经是借债度日囊中羞涩,本来三七分成的事倒过来了——没了分成还要真金白银吐出去,县长很生气,黄四爷在流泪,刘都统心在滴血,那袁大总统段总理们……

查看全文>>

世间俗人 - 352 个点赞 👍

首先看通胀温和上涨的定义,可以根据一般认为的标准,理想情况在2%,长期的目标区间大概在1~3%,另一个是我国每年都会设置的经济数据得目标,近几年期待把通胀推高到3%,现实大家也都知道了,CPI低位运行,gdp平减连续九个季度为负,且没有改善的迹象,当然这也不是央行第一次讲这个话了,这次之前的发言更激烈,物价指数与货币供给形成巨大的反差,不是央行的刺激不够,当时是把锅推给市场的内卷,用了一个很不寻常的词语“低价倾销”,这个一般是净进口国很喜欢在关税上做文章的词,用在国内是非常罕见的。

再看这次,央行每次都是这样,抱怨归抱怨,事还得按照政策的需求办,即便这几年显然出现了央行的扩张性刺激政策,甚至不限于放低信贷门槛的方式来刺激货币的投放,当然市场表明不是你宣传什么,市场就跟着干什么,客观上社融主要靠政府和国资这种可以以债养债的,集体负债的方式需求最大,毕竟拿到钱怎么花,央行根本没有干预权利,那么对于居民和民企,央行可以设卡不让借钱,但你没办法逼着别人借钱,和生育政策有类似的表现,限制可以有很多方法,而鼓励既是真金白银都未必拉的回来。

那么问题就又回到了最近几年形成的模型观点,缺少80%的居民参与的经济流转,尤其是诸多旁氏结构必须把债务转移到中下层才能短期维系得游戏,根本就不显示,前20%储备再高,政府购买流入再多,日常消费也是有上限的,你看着政府一年十万亿的借钱,但好像和个人没有太大的关系,收入福利也没什么明显感知,反而各类广义税随着人口结构上移而增加基数,合同薪资不变的情况下,,到手工资反而可能更低,叠加以前就转移到居民身上的负债,消费不足也就很正常了。

央行能怎么刺激温和通胀?借钱给中下层消费,是个短期的办法,问题和房地产债务支撑模式一样,之后得债怎么还?结果就是这几年水是一点都没少放,尤其是M2,一年都快30万亿的增量了,但流入中下层的比例是个谜,是大家真有钱不消费吗?反而都在艰难的去杠杆,越放水越缺水。人造股市热?靠货币幻觉转化消费是一个办法啊,但也非常依赖我国股市的韧性,能否创造长牛重塑部分群体的信心,感觉央行能做的非常少了,比如之前的贴息,就是银行利差压无可压,不断地压缩存款利率反而加速了居民去杠杆,比如近几年的居民贷款数据,今年7月更是来到了大几千亿的还债,货币政策筹码也不多了。

核心问题不出在货币的供给,而在于系统性的分配改革,比如无差别的育儿补贴就是好政策,我们不妨再放大一些眼界,无差别的基本生活兜底,不应该分户籍和地域,无差别的发钱也未必不可尝试,否则你怎么保障钱是流入到真正有需求的人手里,而非变成冲击外汇的力量,财富越集中,冲击外汇力量越大,一美元流出注销7快钱的基础人民币货币,居民短期举债透支消费,未来深陷债务陷阱,代价更大,个人觉得央行能做的已经非常少了,或许更多的是一个宣传的作用,真正温和通胀前提是就业和收入,而非投放多少信贷,钱得流动起来才有用!

查看全文>>

王克丹 - 313 个点赞 👍

查看全文>>

Ak1noneko - 140 个点赞 👍

查看全文>>

Ray Chris - 0 个点赞 👍

查看全文>>

乌合 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

hu jeff - 0 个点赞 👍

六七月搞的供给侧限产效果很让上面失望。没有一个温和上涨。能全球多端供给的,个个死气沉沉;全球单一供给的,基本先爆拉(利用消息先手开多)再暴跌(注册仓单开空)两头吃。全是门户私计。指望门阀们利国利民。不可能,绝对不可能。

那么温和通胀这活儿能怎么干,只能自己下场。

现在国内最大的库存,死死压住消费侧的大山,就是商品房。股市已经被控盘,不再是大山,反而是推力。

股市的实践给了上面极大的启发,几千亿再贷款就能撬动百万亿级别的巨大市场。那么再来几千亿再贷款,能不能搬掉库存商品房这座压在消费端的大山,让消费端重新初始化,恢复正常??

这就是总理说“采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势,结合城市更新推进城中村和危旧房改造,多管齐下释放改善性需求”的来处。

李强:采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势,对当下房地产市场将产生怎样的影响? - 岁月无限的回答 - 知乎

查看全文>>

岁月无限