如何评价由申奥导演执导的电影《南京照相馆》,能打响暑期抗日片的第一枪吗?

- 1400 个点赞 👍

查看全文>>

行左实右 - 957 个点赞 👍

《南京照相馆》打响的是中国电影行业自我拯救,涅槃重生,排出毒血的第一枪。

这一枪最先打死的就是陆川太郎。

《南京照相馆》是一部观感非常“新”的电影,它的“新”是全方位的,立意、故事、人物、结构、节奏、情感都和过去的同类题材电影完全不一样,看不到一丝一毫的老登和殇派气息,反而充满了蓬勃的朝气。

立意层面,《南京照相馆》是一部非常昂扬的电影,从中可以充分体现出创作者的自信。尽管这是一部讲述沉痛历史的电影,但是导演并没有过度地去渲染苦难,而是采用了一种全新的视角,去讲述在一个苦难的大背景下,中国人的觉醒,中国人的反抗,中国人的情感,中国人的家国情怀。

所以我们可以看到,《南京照相馆》一反过去第五代第六代殇派老登刻意要求受害者反思的做法,而是把批判的重点放在了作为加害者的日本人身上,这是一个巨大的进步。《南京照相馆》对于日本人人性的剖析,其深刻程度放眼世界都是极其犀利的。

在电影一开始的时候,影片就展现了伊藤秀夫和另一个日本军官的冲突。伊藤秀夫作为一个摄影兵,由于没找到合适的胶卷,被上级军官痛骂,结果这个上级军官反而被更上级给骂了一顿。因为伊藤秀夫虽然职位低,但是出身高贵,不是你一个泥腿子小官能欺负的。这一情节展现了日本社会的实质——壁垒森严的上下级,和壁垒更加森严的阶级分化与层层压迫,塑造了日本军人毫无人性的特质。日本社会并不是先进的代表,反而是另一种极为恐怖的存在,这种存在本身就是邪恶的,它培养出的军人自然也是邪恶的。

伊藤秀夫也是这一邪恶体系下的产物,他具有一些能够迷惑人的伪善特质,在电影的前半部分似乎会让你觉得他也是个好人。然而随后电影就会揭露伊藤秀夫的真实面目,这个人比一般的日本军人更加邪恶,他对阿昌的善意只不过是为了利用阿昌,实际上他一直想把阿昌杀死来完成自己融入到日军群体里的仪式。而他对中国的了解和向往,背后是更加疯狂的占有欲望。

伊藤的结局非常具有讽刺意味,这个伪善了一整部电影的人,最后被酸液糊了一脸,露出了自己的恶魔面目。

《南京照相馆》采用了大量的篇幅去展现日本军人的非人特性,残忍的暴力,伪善的欺骗,以及对于华夏文明扭曲的渴望,这些具像化的描写,即真实可信,又令人厌恶。尤其是日本军官恶意曲解”仁义礼智信“的桥段,和残忍的兽行交叉剪辑,将这种令人厌恶的感觉推向了顶峰。

“文明的冲突”,是这段情节带给我的最强烈的感觉。日本是一个邪恶的异类文明,它的意图是彻底毁灭中华,所以投降是死路一条,要想在这场文明的较量中生存下来,就必须全力反抗。“我们不是朋友”。阿昌最后说出的这句话,不仅仅是在个人层面描述他和伊藤秀夫的关系,更是在文明层面描述中国和日本的关系。我们不是朋友,从来都不是。

影片通过一系列非常精彩的群像设计,去展现小人物的反抗。装死逃生的军人,唯唯诺诺的阿昌,隐忍求生的照相馆老板一家,娇生惯养的女演员,每一个人都在尽自己的最大努力去对抗命运,哪怕结局是死亡。死亡并非没有价值,在国难当头的时刻,反抗本身就是意义。只要还心存反抗的意念,这个国家就还在,这个文明就还在。

文明的信念,是影片中这些小人物的精神支柱,也是影片中隐含的一个主题。因为有这个信念的存在,哪怕暂时遭遇危机,我们也能相信这个文明最终会得到胜利。信念的主题在片尾通过照片的形式获得了升华,即贴合影片的故事设计,又能够在情感上让观众得到释放,绝对的神来之笔。

除了这些之外,《南京照相馆》还设计了大量的隐喻和蒙太奇段落,在视听语言层面有着非常显著的突破。无论是开头部分相机和枪的交叉剪辑,还是伊藤秀夫和狗的隐喻,以及血河等镜头的意象,都在提升电影的可看性之余,精准地做出了导演的个人表达,技巧层面非常纯熟,而又不像某些老登导演一样有过度炫技之嫌。

《南京照相馆》完全可以和《南京!南京!》作为一个镜像对比,它几乎修正了《南京!南京!》中所有令人厌恶的错误,诸如猎奇的虐杀场面,对日本人形象的神圣化展现,对外国人的救世主崇拜,过于西化的救赎主题等等,都在《南京照相馆》中一扫而空。《南京照相馆》不仅有着非常高的整体完成度,同时在表达和技巧层面都做出了新的探索,这些探索是非常可贵的。

《南京照相馆》和《南京!南京!》的对比,深刻印证了当年教员的那句名言:“路线错了,知识越多越反动。”

最后我做个预言,2025年在未来的中国电影史上将会是关键性的一年,以《哪吒2》为标志,这一年的震荡会把那些行业内的毒血逐步排除,让更加年轻更加有创造力的创作者彻底改造这个堕落的行业。《哪吒2》是难以复制的奇迹,但《南京照相馆》不是,它完全能够成为新时代主旋律电影的标杆,未来的广阔天地,大有可为。

继续追问

由知乎直答提供查看全文>>

伊卡洛斯 - 522 个点赞 👍

刘昊然的一句“我们不是朋友”,就可以把之前所有以“善良”日本人视角重构侵略史的电影钉死在耻辱柱上。

我很高兴,也很庆幸,我们年轻一代的80后导演能够拍出这样一部主旋律来,我们终于能够很好地在宣教性与文艺性上达到一个很好的平衡,它不是以往那种很直接的战争片,通过渲染大场面让你被摁着头哭,也不是某些高高在上的导演所拍的那种,刻意在抗日片里通过一个侵略者日本人的视角来探讨人性的脱离群众与历史的文艺片,全是在草蛇灰线的叙事上让你在小地方受到怦然一击,沉默、叫绝,把厚重的历史在小人物身上呈现得很好,后劲很大。

我要特别放在前面讲的就是日本摄影师伊藤这个角色,就像我开头说的,这部电影好就好在没有选择塑造一个在一群野兽中出淤泥而不染的白莲花侵略者,以这种人物来讲人性、来讲看起来高大上的东西,而是完整地向我们展现了一个伪善的白莲花是如何一步步地在军国主义战争的污染下一步步成为恶魔的。

当然,他是有人物弧光的,有着一个完整的“成长”过程,可是底色自始至终都没变过。他是军二代,是甲午战争时立下战功的家族后裔,演员长相清秀,是一个儒雅书生的形象,一开始他救下主角苏柳昌阿昌(刘昊然饰)的时候,我其实是很害怕导演又塑造了一个跟中国军民关系很好的善良的日本人的,甚至一度觉得是不是他帮助主角把照片运出去揭发自己民族的恶行。

还好,不是。

从一开始,导演其实就给我们塑造了一个伪善又胆小的形象,他不杀人,只是因为他养尊处优性格懦弱不敢开枪,他的每一次善举,其实都是有利可图的伪善,比如他救下主角,是因为他作为摄影师却从来没有自己洗过照片,都是让家里的仆人拿出去代劳,所以才会救下从包里掉出相册看上去会洗照片的苏柳昌。

他在死人堆里喂小狗,不是刻画他有善心,而是为了表现他表演性人格的伪善——作为军二代,他是要表演得与周围那群烧杀淫掠的“农民”日本士兵不一样的,但眼前死去了那么多人他视而不见,偏偏装模作样地喂起了小狗,而且这一情节也跟后面他给阿昌食物形成呼应——“我们是朋友”只是表象,他内心里是把苏柳昌等中国人当成可以驯服的小狗来看待的。

自始至终,他伪善的眼神都把我看得发毛,到后面,终于将他的伪善摆在了明面上,借他的上司军官之口,讲出了他的“仁义礼智信”——没有杀阿昌与妻子想跟他们做朋友是仁义,按照承诺给他们通行证是讲信用,借刀杀人让城门守卫杀死这两个编号的“借刀杀人”是智慧,这个军官正是在用他所“热爱”的中国传统文化的精髓来合理化他的恶魔行为。

在电影里这种潜移默化的展现有很多——比如多次在杀戮时刻叫他拿起枪来杀人、将他不要让婴儿吵闹的指示故意执行成摔死婴儿等等,导演正是通过这些细节,向我们展示了军国主义战争是如何悄然把所有人变成野兽恶魔的。

最后,不敢切腹自尽的懦弱的他(没有拍成一个很有精神的日本武士真是太对了)也得到了应有的下场——被照相馆的酸液毁掉了清秀的脸庞变得面目可憎(也是人物人格表现的直接显影),在照相馆的浓浓烈火中,他倒在了那被他之前说的“支那人的照片不重要”那些胶卷前,用它的血来祭奠那些惨烈的中国人的亡魂。

真的,这个镜头拍得太好了,因为之前这些照片就有个情感爆点——这些照片里的被日本人杀害的普通老百姓都有一段之前幸福生活的闪回,与照片的残忍叠化在一起——这些照片很重要,它记录了一个个中国人的命运,承载的是历史与民族的记忆,最终日本摄影师倒在了这些“不重要的照片”前,这就是我一开始说的在草蛇灰线之处给你怦然一击。

这就要讲到他的叙事,他的镜头,这个电影的伏笔有很多,且都在关键处让你一下子能回想起来,比如一开始着重强调洗照片的酸液腐蚀会伤皮肉最后果然运用到了日本摄影师的脸上,比如伊藤喂狗跟后面狗咬主人的呼应,还有刚刚提到的“不重要的照片”在国际舆论起到的重要作用以及那个很绝的用伊藤的血祭奠这些底片胶卷的镜头,很多很多。

有一点值得专门拿出来说道,导演多次将扣动扳机与按下快门叠化在了一起,在前面日本人拍照射杀的部分,是对罪行罪证的记录与日军残暴的说明,在后面高叶拍下日本战犯被枪决的瞬间,想讲的就是摄影也是一种武器——这也正是“南京照相馆”的主题所在。

说到镜头,这部电影的镜头也都很克制但不回避,一讲起南京大屠杀,大家可能自己就会想起很多残忍的、裸露的镜头照片,而之前有的电影导演呢,也是生怕这触发不了观众的情绪,直接过分呈现这些镜头,因为这方便嘛,可以偷懒又能调动观众情绪,何乐而不为?但申奥

但同时他又都没有回避,像教科书里的“百人斩比赛”的经典合影,像被逼疯的慰安妇,以及日军不放过尸体与女童的禽兽行为都没有回避,做到了很好的平衡。

然后就是狂戳我泪点的“大好河山,寸土不让”那一组镜头,当照相馆老板老金在众人的分别时刻通过拉下照相馆一幅幅大好河山的背景幕布——北平故宫、天津劝业场、杭州柳浪闻莺、上海城隍庙、武汉黄鹤楼......最后定格在了万里长城上。

这一组镜头是很震撼的,长城他是中华民族的精神图腾,是抵御外敌的象征,同时也是众志成城的外化。

这种被突然的点击中的地方还有很多,比如阿昌的编号就是1213,正是南京大屠杀死难者国家公祭日。

当然最值得说道的还是导演塑造的人物。

他的每一个人物都是复杂的。

与日本摄影师伊藤一样,会引发巨大讨论的估计就是王传君饰演的王广海

他也很会欺骗自己,一直不断地强调“我是翻译,可不是汉奸”,他高举着中日友善论,不断地为自己编织一个童话——等日本人打完这场战争后,他跟他的情人林毓秀

如果是这样,那这个角色就是很可悲的,他一直都觉得国家民族的苦难与自己没有关系,即使身边的亲人被杀都不知道。但后面,日本军官收走他妻子孩子的出城通行证又回到了他的衣服里,这个细节可能又在暗示他是知道妻子孩子已经遭难,而他还在用那套中日友善理论去麻痹自己,这也同样可悲。

电影里给出了两处看似高光的点,

第一处就是,周游

第二处就是情人林毓秀在要被强奸之时,他去扒拉那位日本军官并骂了句脏话,注意,在这个动作之前,日本摄影师伊藤是骂了他句“你不过是我养的一条狗”,这句话,直接戳破了这么久以来他给自己营造的幻想世界——他只是狗,即使日军胜利,他也永远不可能过上好日子,这使得他直接破防,当然也最终迎来了他该有的结局——被日军打死。

很丰富的形象,很合理的结局,不抵抗只有死路一条。

而其他几位主角呢,特别棒的一点就是,几位正方人物,他们一开始都不是“英雄”,就是有着强烈的求生欲望的普通百姓,有着很多的人性缺点,但最终,他们慢慢地超越了生存价值,完成了运送照片的民族义举,走出了各自的英雄之路。

刘昊然饰演的邮差阿昌,胆子小,但骨子里又很善良,正是他因为一对夫妻的央求转身去找信件没坐上逃亡的车才很幸运地没被轰炸中弹,一开始他拿到保命符时是想着连夜离开照相馆逃出城去的,但因为守卫过严才不得不折返回来保护照相馆店长一家人,但最后,他两次把逃生的机会让给了其他人,并很好地完成了砸碎日本相片相框,对伊藤说“我们不是朋友”的高光。

高叶饰演的龙套演员林毓秀,她的身份不太正面,又是戏子又是小三,对照相馆一家人一开始也是逢场作戏,也曾盘算过是否真的如王广海所言,日本人赢了她也能过上好日子。但是,两次被日本人凌辱的经历让她不可能再抱有这样的想法。

第一次险些被凌辱时,是躲在幕后的宋班长

第二次真正被凌辱时,她哭着得到了宋班长牺牲的消息,一是在哭自己被玷污的身体,二是在哭被侵略的民族与祖国——她跟王广海不一样,她“自小唱的是穆桂英、是梁红玉”,所以她对于民族被侵略有着更深的认识,才会质问王广海“我们有未来吗?”两次“我们”,从他们二人,扩展到了民族的“我们”,完成了觉醒,最后,也是由她带出了照片与象征着希望的婴儿。

还有那用南京城墙上的古砖砸死日本新来的洗照片的宋班长(周游饰),操着一口南京话(王骁饰)最后用自己的周旋换得林毓秀和孩子逃出生天的馆长老金,对着宋班长说“打鬼子的都是好样的”“那也很勇敢”的小女孩(杨恩又饰)和深明大义点出不能再洗照片的母亲(王真儿饰)。

当然,王骁这最后一幕用自己拍照周旋掩盖婴儿哭声帮助高叶出城有点理想化,但作为南京人的他用方言说出那句“怎么把南京城搞成了这个样子”后被枪杀的时刻也真的高光与戳人。

最后,高叶成功将照片送出了城,联系到了国际媒体,将日本人的恶行向世界公布(在这里我同样也想再强调一下,就是这部电影里的外国人就起到了这个作用,其他的基本啥用没有,以往的抗日电影中,有外国人在的“安全区”好像就是铜墙铁壁一般不受日本人侵袭,外国的记者、传教士也好像就跟救世主一般,有着圣母般的光环,而这部电影里直接拍出了安全区没用,日军还是直接闯入了安全区的医院杀人与随意带走病人,外国人嚷嚷着日内瓦公约却还是被打伤抢走了胶卷,这同样是一种进步)。

虽然结尾处,导演用抗战胜利日本战犯被枪决来舒缓观众情绪,但这部电影后劲儿实在是太大了,直到字幕滚完我都没有缓过来,真的拍得不错。

推荐给所有人。

查看全文>>

风飞扬 - 517 个点赞 👍

年轻导演就是比老河殇自信,一开始眼镜摄影师出场的时候我心里咯噔一下,~别不是又是反思怪那一套吧?还好新导演的日本眼镜摄影师终于不是反战小白脸

老河殇反思怪那一套真的很容易把年轻人的认知带偏。你想,一部电影里能有台词的日本人不能超过十个吧,就有一个反战的。那还不熟悉历史的年轻人就会觉得,日本反战的善良人比例还挺大的。但事实是百万日军,一亿日本人,能被历史记录下来,有名有姓有图有真相的反战善良人一只手都数的过来。这才是日本民族真正的样子,魔鬼的遗传基因才是事实。

查看全文>>

Frank - 303 个点赞 👍

查看全文>>

不想背单词 - 233 个点赞 👍

查看全文>>

涡轮增压版轮椅 - 222 个点赞 👍

查看全文>>

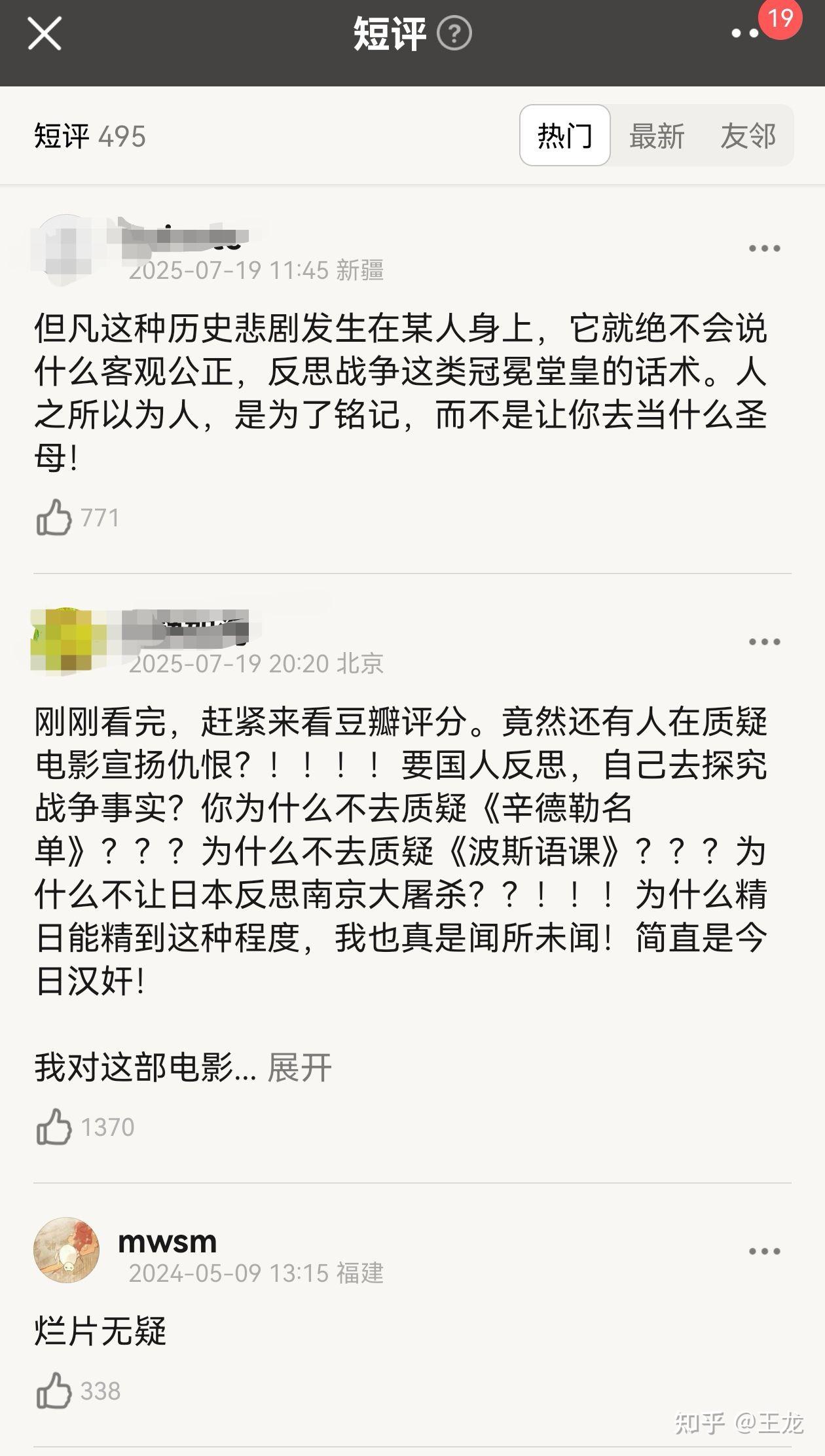

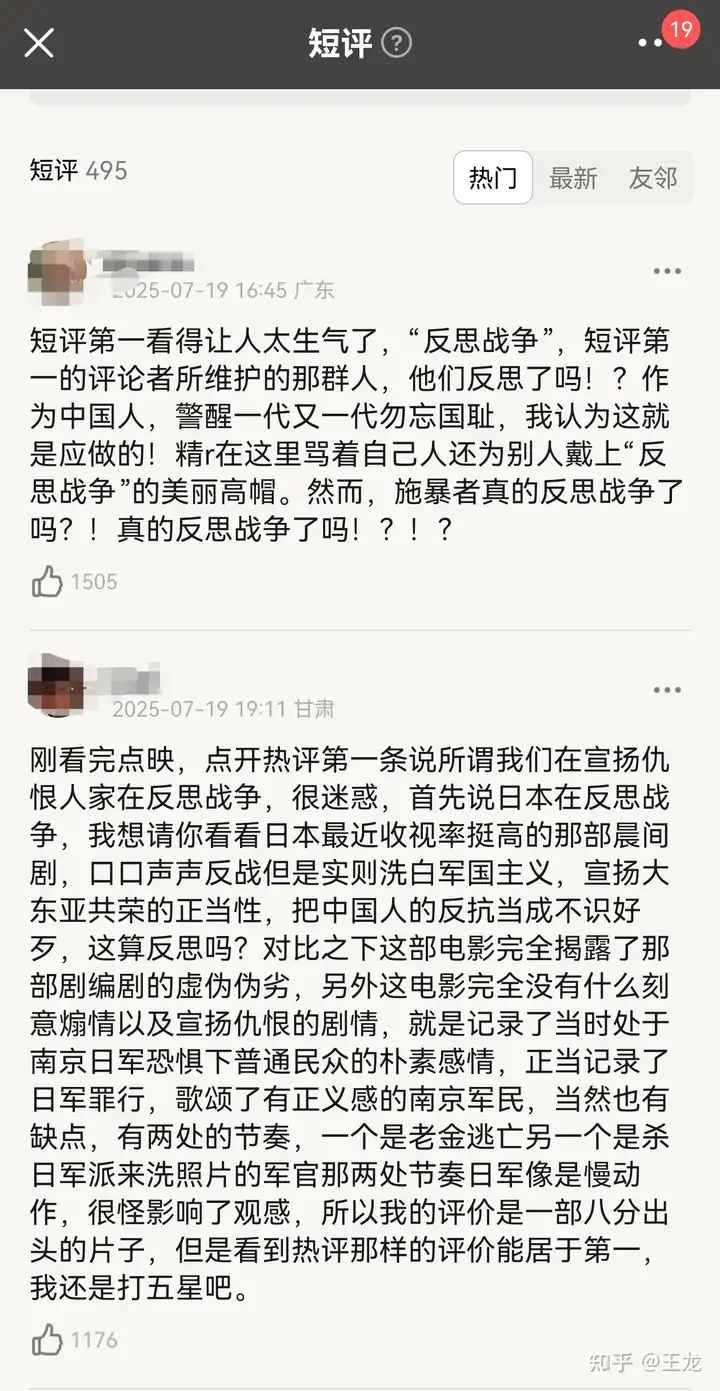

ccxdhcc - 183 个点赞 👍

《南京照相馆》

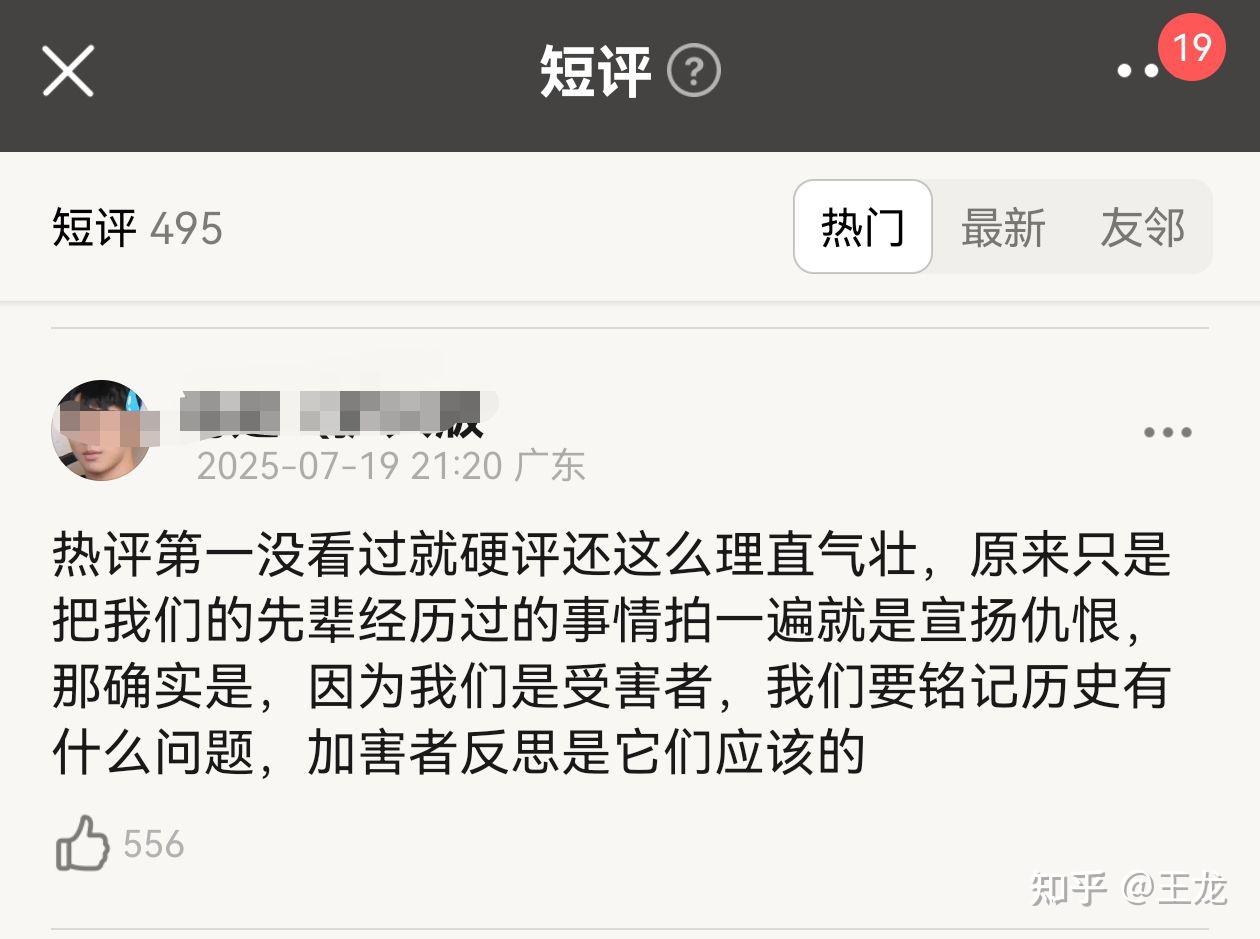

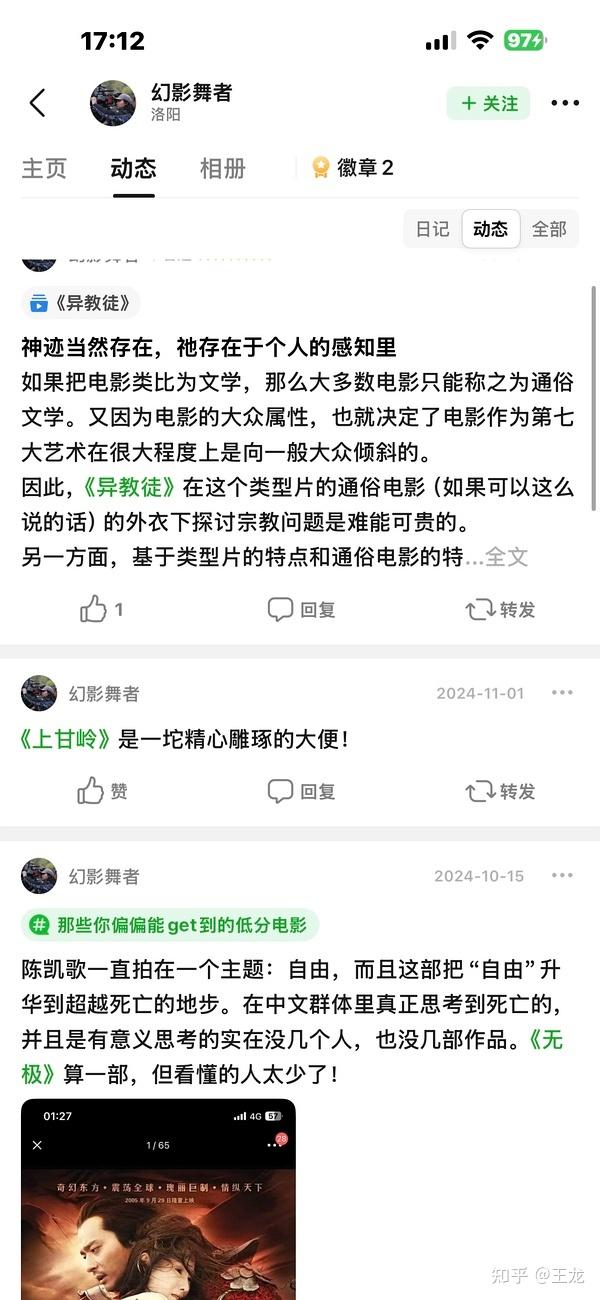

然后被下面的评论驳斥

随后主页被人冲了然后跟人对骂

然后开始赶紧删评论

看了他的众多关于战争类型影片的短评,国内外的区别可不要太大,但其他类型的影片短评都算正常,猜想这人可能是被太多国产抗战烂片伤透了心,且被所谓的“反思战争”弄魔怔了!

查看全文>>

王龙 - 131 个点赞 👍

查看全文>>

紫雪 - 122 个点赞 👍

查看全文>>

单峰驼双峰驼 - 109 个点赞 👍

三刷完,我发现《南京照相馆》拍出了一个以往抗日题材没有涉及的点:

日本鬼子们,不仅是坏、是先天的坏,更是难以教化、不通人性的坏。

以往的抗日作品(甚至是顶尖优秀)里,总会塑造那么几个“被迫参战”“内心反战”的日本人。

但如果你仔细观察,你就会发现,这里面为数不多的,有说服力的日本角色——比如《地下交通站》里的日本无知青年小林伸二,抑或是现实中成为八路军战士的小林宽澄——都是没什么文化、没接受过日本主流教育的日本人。

而那些深受日本文化教育的日本“翩翩君子”,表现出反战意识时的嘴脸,就让人觉得很奇怪、很难以接受。

今天,我搞明白了是为什么:

因为日本鬼子的文化根基里,就从没有“反思”这两个字。

除非是没有被日本军国主义污染,否则此人就决无可能在这个酱缸里,诞生一丝人性。

先天物质层面的贫瘠,让这帮东西习惯了用抢夺换取生存,而名声什么的,完全不可能被他们放在物欲需求之前——这也是为什么日本人那么崇拜关羽,因为关夫子那种“舍身取义”的精神,是它们最缺乏的,更是它们最做不到的。

崇拜归崇拜,但它们可不会学习——对于丑闻,它们只有遮掩,没有反思。

归根到底,这还是一帮难以教化、不通人性的生物。

所以,我们能在《南京照相馆》里,看到日本鬼子的双标嘴脸:

文化层面,它们疯狂掠夺中华文明,却难以转化成一丝有人味儿的文化结晶。

电影里,它们羡慕伯牙子期般的友情,却对“朋友”赶尽杀绝。

鬼子对“仁义礼智信”的曲解,就像是吃了山猪吃了人粮食,却也只能拉出猪粪来一样——出生就是出生,是不可能被滋养成人的。

查看全文>>

愁飞之人王逍瑕 - 91 个点赞 👍

我20号去看的点映,在一个小影院,我和我老婆是最先到场的,坐在了中间的位置,鬼子飞机来轰炸扫射的时候陆陆续续又来了几个带着孩子的家长。

来的时候我是做了心理建设的,但是这部片子从一开始我的心就揪住了,后背一直在冒冷汗,看到精神失常的慰安妇

我是185的山东大汉,看到宋班长倒在地上,南京城墙

我们不是朋友,这句话是对拍照鬼子说的,也是对观众说的,也是对每一个有良知的中国人说的。我个人宣布,中国文艺圈从此站起来了!

查看全文>>

连续超级炸面圈 - 87 个点赞 👍

这部片子,就凭“我们不是朋友”这一句话,抵得过以往几十年的所有片子。

以往片子里面的反思,是教条主义的反思,是给自己找缺点给对方找闪光点的反思。你都不用看,反正最后的结果一定是教条主义的,反思的答案一定是“它为什么不打别人只打你,还不是因为我们自己太弱了”,又或者“日本人民也是军国主义

你们看,这个味儿是不是“挠儿”一下就上来了?

而这部片子的反思,才是真正的反思,是给自己找闪光点给对方找缺点的反思。真没什么复杂,真就“我们不是朋友”一句话道出世间最朴素的道理。

别说甚么“落后就要挨打”——如果我们是朋友,你会打我吗?如果你真当我们是朋友,你会因为朋友弱小而欺负他吗?

也别说甚么它有自己的苦衷——你有苦衷就能往朋友身上发泄吗?

你看,是不是很简单的道理,连幼儿园的小朋友都明白。

查看全文>>

李劼 - 71 个点赞 👍

查看全文>>

仰之 - 69 个点赞 👍

我認為抗日題材的影視作品就該如此,侵略者就是侵略者,他們是邪惡殘暴的,他們所謂的善良也一定是「偽善」,而不是某些影視作品中動輒演繹日寇的「難處」。

難處?請問侵略者再難有南京地下的冤魂難?請問侵略者強調自己也很「苦」的時候,有沒有想過被侵略者有多「苦」?

一邊傷害著別人,恨不能在受害者身上踩上成千上萬腳,一邊要所有人承認「侵略者也算是受害者」,試問侵略者有何顏面如此說?如果真有良知,該去地下和遇難者「懺悔」,只要這廝仍在「呼吸」就沒有宣傳自己「受害」的理由。

侵略者中會不會有「好人」被誤傷?這個問題不該被侵略的一方來反思考慮,被侵略方所要做的是將侵略者趕出去,如果真的有誤傷者,這些被誤傷的「無辜者」該去問責天皇和日本右翼軍政府,是他們將你們推向戰場,而不是來怪中國軍民的反抗「過於激烈」。

激烈嗎?在我眼裡還遠遠不夠,如果中國人有日寇當年十分之一的殘暴,日本這個國家已經化為烏有,不要和我說什麼「人權」,中國已經給過日本太多次「橄欖枝」,是日本一次次冥頑不靈重拾右翼思想,難道要來怪中國嗎?

日本作為一個戰敗國,為什麼會對中國屢屢露出獠牙?正是因為中國沒有以一個「戰勝國」的姿態去強硬制裁日本,日本的法西斯餘孽根本沒有被清算,我們今天看到的每個否認歷史試圖重走軍國主義道路的日本人,都是當年中國未能拔除的「禍根」在作祟。

第二次世界大戰後,德國被一分為二,從頭至尾被「閹割」,德國完整吞下「戰敗的代價」,反觀日本卻依靠某「燈塔國」的庇護躲過大多數戰後制裁,久而久之日本產生了一種錯覺:戰時我可以燒殺擄掠無惡不作,戰後我只需要抱緊某個國家的大腿,就能逃過清算。

既然如此,我為什麼不去做?搶到即是賺,我為什麼要銘記歷史?哪怕我犯下再多的惡,只要美國還需要我來「反華」,我就不會承擔過於嚴重的代價,何樂而不為?

這種思想其實廣泛存在於日本人腦海中,至少我所見的大多數日本人,都或多或少有著「打敗日本的是美國而不是中國」、「日本沒有理由向中國屈服」的荒謬想法。

最初我也嘗試過勸這類人「回頭」,後來我逐漸發現他們並非對日本過去的罪孽一無所知,恰恰相反,他們很清楚日本曾經對華犯下的罪行,但越是這樣越讓他們「肆無忌憚」——我在你的國家作惡多端,可我現在也並未受到制裁,你能奈我何?

後來,我便放棄通過語言來讓部分群體醒悟,我只是告訴他們:「如果有下一次,中國絕不會再心慈手軟,美國已經不是那個隻手遮天能輕鬆包庇戰犯的強國,中國也不再是那個羸弱不堪作為戰勝國卻處處碰壁的弱國。」

「我希望在清算時刻真正降臨時,你們不要哭泣也不要求饒,因為那樣會顯得和你們現在的強硬態度不符,那會讓我們覺得無趣。」

對於豺狼,和牠說「人的語言」,牠聽不懂還有可能咬你,唯有拿出獵槍,對著牠的胸口狠狠開一槍,讓火藥攜帶著彈丸「刺穿」牠的皮毛和血肉,牠才懂得「收斂」,才懂得「尊重」。

對於日本人來說,美國人的「胖子」和「小男孩」就是「獵槍」,所以他們屈從於美國人,因為美國人切實讓他們感受到「疼痛」。

值得慶幸的是,讓日本感受到「疼痛」的「獵槍」中國現在也有了,不單單是有,還能「保質保量」,我想中國人也有能力去重走美國人「走過的路」,不是嗎?

我知道,本篇文章評論區又會湧現一大批「和平愛好者」、「人道主義者」指責我挑撥中日關係深化民族矛盾,我已經習以為常,甚至可以說對某些人的說辭已經「脫敏」。

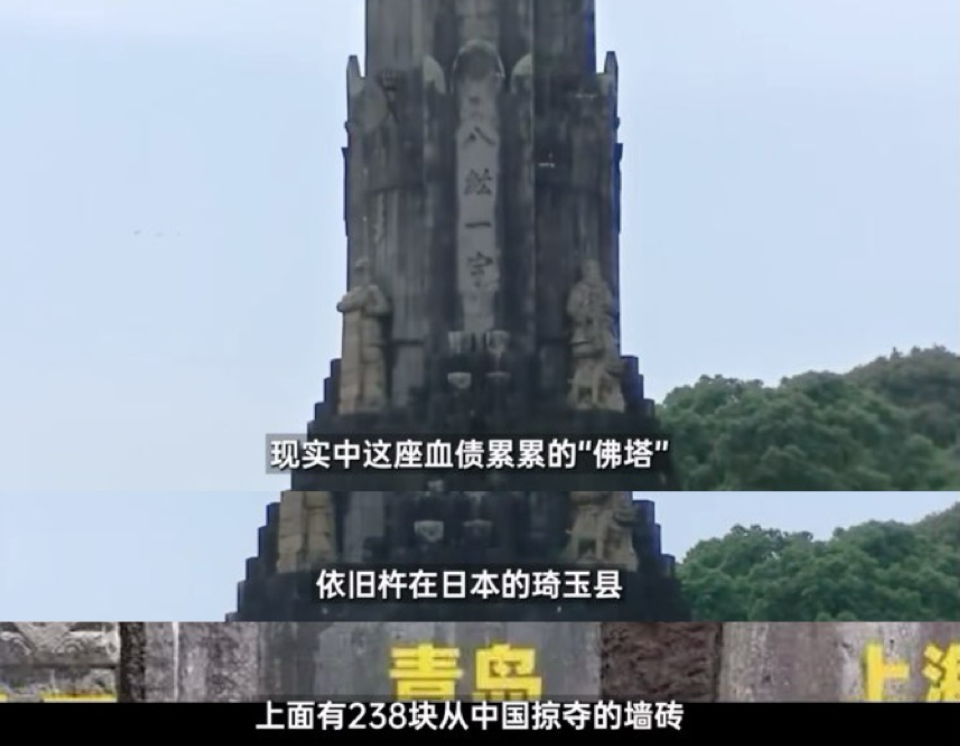

如果想讓我「道歉」的話,我想請日方先拆除本國的「掠奪塔

而日本至今還在「保養」這座沾滿被侵略國家鮮血的佛塔,這只能說明日本比我們更能「銘記歷史」——他們始終在「回味」曾經的侵略,不以為恥反為榮,懷念那段「無惡不作」的美好時光。

在這種時候,卻還有人問我「南京照相館」是否有「煽動仇恨」的可能,我想你們一定是問錯人了,你們該去問問某個島國為什麼要「助長邪惡」、「顛覆歷史」。

作為一個中國人,我只能說「南京照相館」這樣的電影,最好再多一些,不僅中國人要看,還要推廣到全世界,讓某些活在由美日親手塑造的「美好濾鏡」下對日本不甚了解者,看到一個「最真實的日本」——一個野蠻暴虐,一個右翼思想橫行的法西斯餘孽。

查看全文>>

仁勳 - 63 个点赞 👍

有什么好看?拍东京大屠杀我就去看。

天天让我们铭记历史,记住了然后呢?恶心自己一下?

你倒是报啊!

仇是用来报的,不是用来记的,更不是用来恶心自己的!

打鬼子我捐一条命,你就说啥时候打吧!

查看全文>>

威武大将军朱寿 - 53 个点赞 👍

期待这部电影能打破我国某些著名歪屁股好莱坞梦男大导演

在那些“名导”的抗日电影中,必定或经常会出现以下人物/情节/意象:

1.单兵战力堪比中国队长的国军军官,但从来不拍国军为什么输(顶多拍装备差距,不深究根本原因)

2.时常流露出反战倾向的文艺逼日军军官,但最后也没啥实际反战行动,就光搁那凹深思造型(连切腹都不愿意吗,哈吉日,你这家伙)

3.某些象征和平啊纯洁啊之类的意象(比如八佰

4.必不可少的对受害者(通常是女性)的特写和凝视镜头(有的导演拍任何题材都能专注拍这类镜头)。而对于日军的其它罪行,往往一笔带过。

5.生搬硬套好莱坞抗德神剧(这一类最可恶),把某些纳粹军官和犹太少女/法国少女的暧昧情节搬运到抗战电影中,呕

6.想拍资本家支持抗日,但不细拍现实存在的爱国资本家的支援抗战行为(捐钱捐物资捐飞机),就拍几个大明星在那凹凹造型,喊喊口号,这就算抗日了呗

查看全文>>

阿毛 - 47 个点赞 👍

查看全文>>

李舜生 - 44 个点赞 👍

查看全文>>

月华 - 41 个点赞 👍

作为一个南京人,带着14岁的女儿看完后必须来写一下。文笔不好,不献拙了。影评人新之AKIRA在观察者网上有一篇影评,基本把我想说的都说了,我就不狗尾续貂了。

这么说吧,我年纪也有点大了,上中学的时候就看过《屠城血证》,学校组织的,直到最近一些“大”导演拍的讲述中华民族这段悲惨历史的都看过,这几十年来,《南京照相馆》

好在哪里?好就好在没有硬拗出一个所谓的“人性”,影片里的日本人就没有一个有“人性”的,都TM是畜生!除了影评开头拍了一段一小部分日本人是如何从人变成畜生的。不过这也基本符合史实,后面就再也没有了,好评!你看了影片就知道什么是“原子弹下无冤魂”!

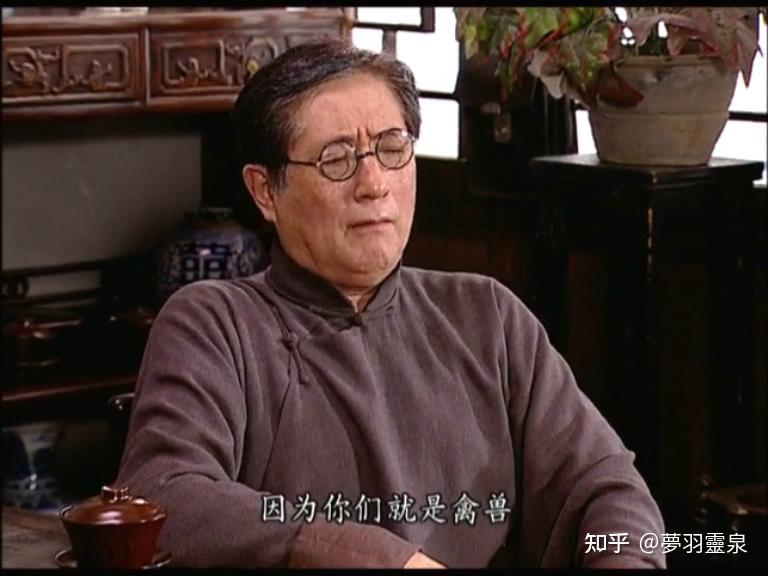

影片里还有一个描写日本人怎么曲解儒家“无常”仁义礼智信的片段,看完你就知道什么叫“人面兽心,非我族类,强必寇盗,弱则卑伏,不顾恩义,其天性也”。不过对此更好的诠释是王劲松

全片直到快结束,我的情绪虽然有点激动但也没有失控,但结尾处拿着当年拍的照片和现在的实景重叠在一起的时候我再也控制不住自己了,当着女儿的面掩面痛哭起来。女儿一边抚拍我肩背一边问我说“爸爸我没哭你不怪我吧”,我说不怪,你不是在南京成长,而爸爸在南京长大,这些照片里的一草一木可以说不能用熟悉来形容,可以说融入血脉里了,这种对比强烈地让人无法忍受,一种时间反向的“树犹如此,人何以堪”吧。

最后可以跟广大家长说的就是影片里没有什么暴虐的写实刻画,导演非常的克制,可以放心带孩子去看。

再最后作为一个南京人,觉得光带着孩子去观看并在知乎上给大家推荐实在不能表达出我对这部影片的崇敬。如果有谁想去看但又担心不值的话可以把微信付款码私信发给我,我V你50,你收到在回复里告诉大家一声你确实收到了就可以。限前20位。

查看全文>>

陈峥 - 26 个点赞 👍

查看全文>>

爱学习 - 25 个点赞 👍

查看全文>>

牯岭街发呆少年 - 25 个点赞 👍

查看全文>>

东方未明 - 22 个点赞 👍

从未想过屈辱抗日电影竟然能做到日均一亿票房的,上座率还如此之高

我以前想过电影上映后上座率高,从未想过7.24的点映上座率也这么高

我以前想过抗日电影来看的都是成年人,小孩子应该不多,从未想过拖家带口的把电影黄金座位都抢完了,孩子们还出奇的安静,异常懂事

我以前想过自改开以后,人们的抗日情绪会逐渐薄弱,从未想过日复一日的高涨

不得不说还是年轻导演好啊,能够get到我们这代人的点,不像以前那些拍抗日题材电影

林玉秀救那个警察,是为仁

那个警察为了死去的兄弟,豁出性命背着主角们出去打日军,是为义

小女孩鼓励警察很棒是英雄,是为礼

为了把照片带出去,将照片缝在衣服夹缝里,是为智

因为金老板所托,照顾他留下来的儿子,是为信

我觉得中国这边很多仁义礼智信

查看全文>>

偷摸到御膳房 - 18 个点赞 👍

查看全文>>

过关 - 17 个点赞 👍

查看全文>>

知乎用户btxD6z - 16 个点赞 👍

查看全文>>

让我想一想 - 16 个点赞 👍

查看全文>>

老谭 - 6 个点赞 👍

你总是在说只有“没受到日本军国主义宣传洗脑污染”的人如何如何

那有什么区别呢,总不能你说受污染就受污染,你说没受污染就没受污染吧

《地下交通站》第一集,小竹从日本侵略者的一份子转变到要主动上战场,这都不是虚构的,实际上日本人民解放联盟中,可考的为反抗日军侵略牺牲的日本籍烈士就有三十多人

还有,我还没说啥呢就拉黑可不是什么好习惯,不要搞虚空胜利那一套,当年日本人也是这么搞精♂神♂注♂入的

其实《南京照相馆》这部电影的伟大之处,恰恰就在于——

它点明了这场侵略,这场屠杀背后的本质内核——它是一场以民族利益争端、以19-20世纪全世界的殖民瓜分国际化中亚洲的殖民地地位为借口,看上去是一种近代民族主义叙事

但本质上却是古典战争中泯灭人性、原始野蛮的屠杀行为,和古代兵荒中的军队纵兵烧杀淫掠的邪恶行径没什么不同

整部电影中让我记忆最为深刻的一幕,是一个满身梅疮的日本士兵,仍然要在一个已经疯掉的中国女人身上发泄兽欲,将日军侵略中的非人的一面血淋淋地呈现在观众面前。

这部电影深刻揭示了地域、民族主义本身的虚伪性,也揭示了日本军国主义的欺骗性

——我们大日本帝国,和你们中国人是朋友,可是你们为什么将我们视若QS呢?

这种欺骗性的虚伪性还在于,对于那些上层阶级既得利益者,或者说所谓的“有识之士”而言,这场侵略也不是所谓的“军国主义入脑”,然后陆军马鹿脑瓜子一热,就大东亚共存共荣了,帝国主义侵略的本质,从来都是既得利益阶层的丑恶骗局

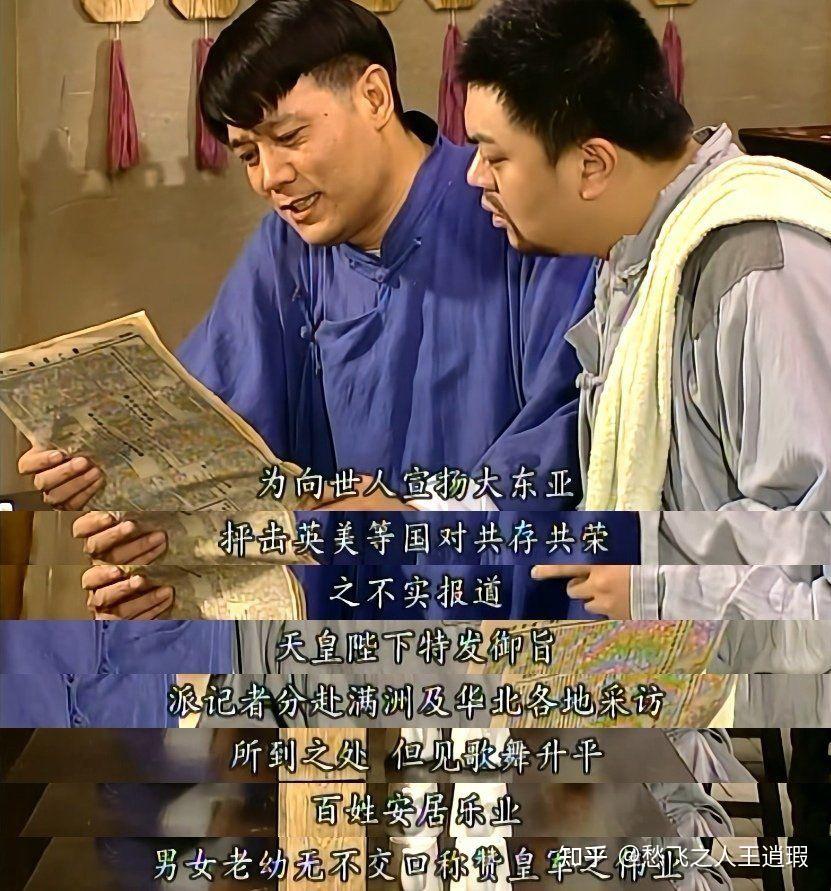

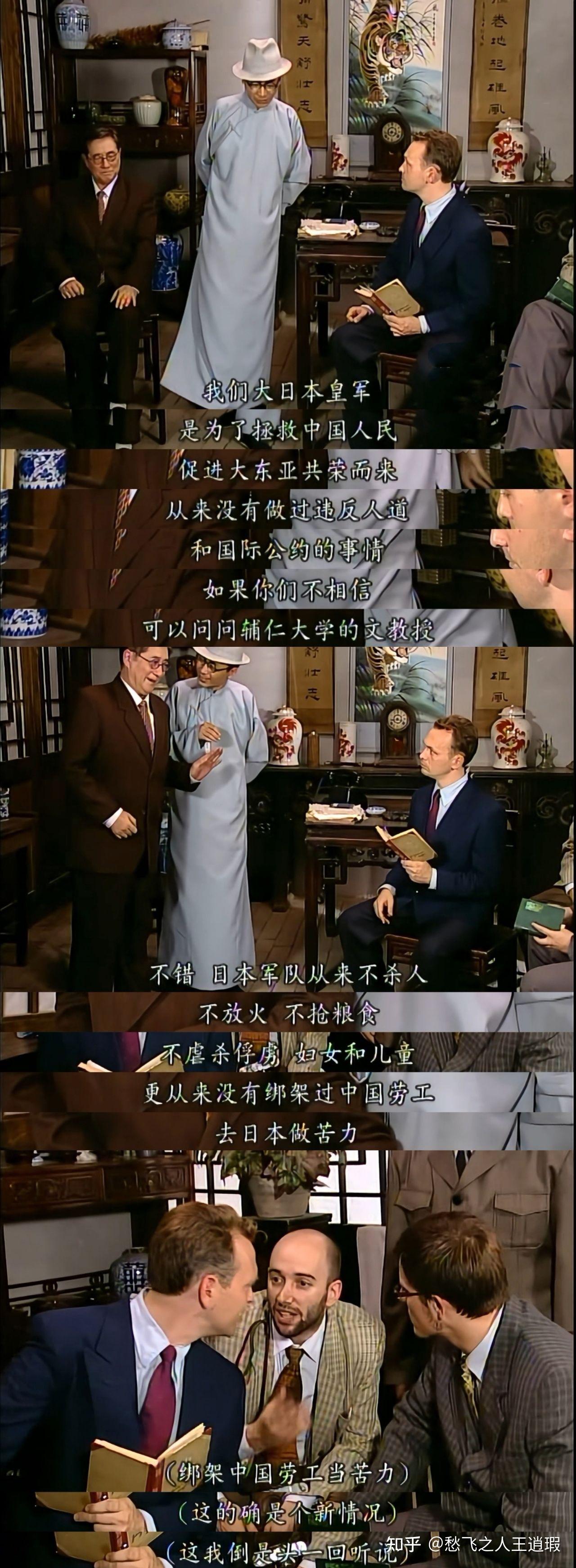

《地下交通站》和《南京照相馆》中有对应类似的情节——请日本记者来拍摄共存共荣的报道照片

如黑藤太君所言,不仅要征服中国人的土地,也要征服中国人的心脏,日本人一开始拍摄血腥屠杀的画面,也是为了震慑中国人,磨灭中国人的反抗意识

但随即日本侵略军上层意识到这些照片的流传可能带来恶劣的国际影响,就开始封杀这些屠杀纪实照片

这些所谓的“有识之士”从来都是清醒而虚伪的,既不像底层士兵那样抛弃人性疯狂纵欲,也不像那个官家少爷摄影师新兵蛋子那样军国主义入脑功利熏心

他们这些人深刻地清楚

军国主义的本质就是一种面向中国和日本全民众的无耻欺骗

不管是黑藤太君和文先生辩经,还是南京日军指挥部试图利用和销毁影像资料达到宣传目的,都是如此

民族主义和军国主义就像鸦片,抽一口会给你带来虚假的快感,上瘾了就万劫不复

最后总结一句话

看完《南京照相馆》,可能是本年度最优秀的国产电影,商业化的剧本,但内核是对日本军国主义侵略与烧杀淫掠的本质的深刻判断与揭露,推荐大家去看这部电影

查看全文>>

夢羽靈泉 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

红船