清华副教授接受采访时称「相信累生累世存在」,四五十亿年前地球上所有人都来自同一颗星星,此说法正确吗?

- 818 个点赞 👍

可以对,也可以不对,这只是一种假说。

他的话,听得我一愣一愣的,好像也没什么毛病。

这个说法已经流行好多年了,“我们都是星辰大海组成的”,“生命来源于宇宙”……不是现在才提出来的,早在2024年6月蔡峥的一次采访中,他就有这样的观点了,而最近新闻不知道又想炒作什么,把这段采访又搬出来了,请看VCR,有两段。

媒体放出的缩略版:

01:10蔡峥:地球上的所有人都来自同一颗星星

01:10蔡峥:地球上的所有人都来自同一颗星星媒体未放出部分:

03:21我们都是来自星星的你?

03:21我们都是来自星星的你?这边叠的专业名字很多啊,统计力学、霍金辐射、庞加莱重现、量子力学……果然还是“遇事不决量子力学”定律稳定发挥。

实际上,他想表达的意思是,“我们的太阳起源于一颗星星爆炸产生的星云之中”,这是典型的星云说观点。

这边提一嘴,如果你能找到或者证明是哪颗星星爆炸,赶紧去发论文,直接保送nature~

整个太阳系是由同一个原始星云形成的。原始星云一面自转,一面因自吸引收缩。在收缩过程中,由于角动量守恒,自转逐渐加快。当赤道处自转速度大到自转离心力等于星云对其吸引时,便在赤道处留下星云物质,形成星云盘。星云中心部位形成太阳,行星、卫星在星云盘中形成。

拉普拉斯星云说示意图 这一假说解释了行星绕太阳公转的共面性、同向性和近圆性,也能说明行星轨道面同太阳赤道面大致符合的事实,这也是此观点被大多天文学家认同的原因。看得出来,蔡峥也一样认同这个观点。

然而角动量问题是现在的未解之谜,太阳占整个太阳系质量的99.9%,但太阳系99%的角动量集中于行星上。

这个涉及到星云盘的形成,而星云盘直接与太阳、行星的形成都有关系。

从现在的角度来看,太阳系总角动量是很小的,单纯靠惯性离心力抗衡不了星云对其吸引力,形成不了转动的星云盘。那么原始星云角动量怎么样呢?会不会比较大能转动呢?有研究人员已经算过了,还是不够。

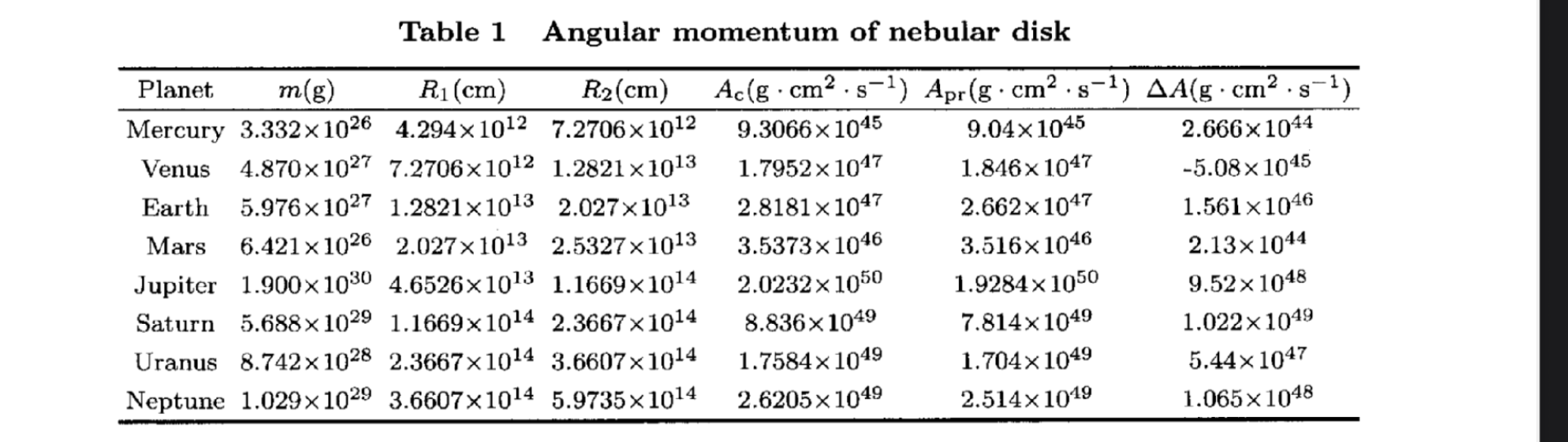

星云盘角动量 这就意味着没有足够的惯性离心力把星云物质留下来,但是我们知道原始星云在径向上的收缩速度不一样,可能内快外慢。在原始太阳的赤道部位,外部的星云物质必然赶不上内部物质的收缩(掉落),因此会剩下一些物质没能来得及被吸收,这样星云盘就形成了,只要收缩的物质足够多,核聚变发生,太阳出现了。

然后就是孕育行星的时刻了,因为靠近太阳的星云物质加速度大,最先被吸收耗尽。此时就会出现一个间隙,太阳与星云盘分离,由于星云盘自身存在引力,就形成了一个绕日转动的大环。但是我们上文也说到了“角动量不足”,仍存在向中心(太阳)收缩的情况,同样是内快外慢,于是星云盘发生了分层(有论文指出是3个组环),然后各组环再是由于相同的原因发生分层,像细胞分裂一样形成一条条细环,各行星、卫星在此孕育。在星云盘的外缘,也剩下一些星云物质形成小行星带,后来彗星、柯伊伯带可能就来源于此。

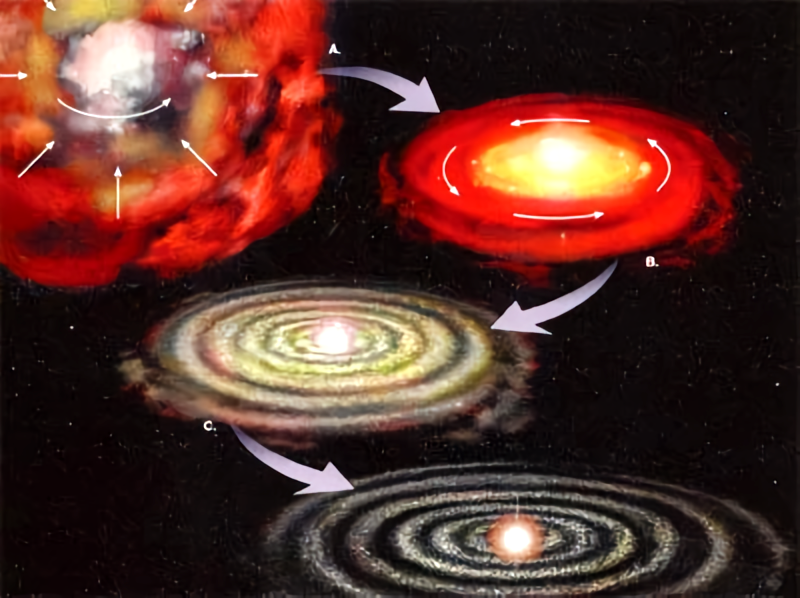

上述星云说理论的示意图,与拉普拉斯观点大致相同

然而,有人不那么认为

太阳形成后,由于太阳辐射和太阳风的作用,星云盘中靠近太阳的气体被向外推离,使这部分盘区内的尘埃含量相对较高,盘外围部分则是气体含量比较高,物质的密度也是内圈较高,离太阳越远越低。

星云盘内的尘埃微粒在运动中互相碰撞,结合成大小不同的颗粒。较大的固体颗粒在引力、离心力、 压力等作用下,逐渐沉到盘的中央平面附近,形成一个薄层,随着物质密度增大,引力出现不稳定,原先聚集起来的物质瓦解成小团块,然后继续收缩聚集为大团块,团块之间碰撞形成更大的团块(1~10km),称为星子。

所以,我们都是团团(bushi

星子已经有较大引力了,他们相互吸引,收集遇到的各种物质(整得像混元珠一样,好的坏的我都要了),迅速变大变强,大星子间的引力使轨道变复杂,他们有的会相互碰撞碎裂,有的速度慢的、质量相差悬殊的合并,碎块被更大的星子吸积,行星胎就形成了。

巨星行吞噬物质 在盘内圈生成的行星,因尘埃局域含量较高,所以是一些固态的类地行星;位于盘外圈的行星,由于星云盘的主要成分是气体,形成气态行星。剩下小的星子、团块没能来得及吸积,就形成小行星、彗星等。

但是,上面说的都是假说!也就是说,观点不止一种。

我们来看有种假说,已知的据说有40多中,目前主要的为三类,灾变说、俘获说、星云说。

- 星云说,大名鼎鼎的康德提出,之后拉普拉斯也提出该假说

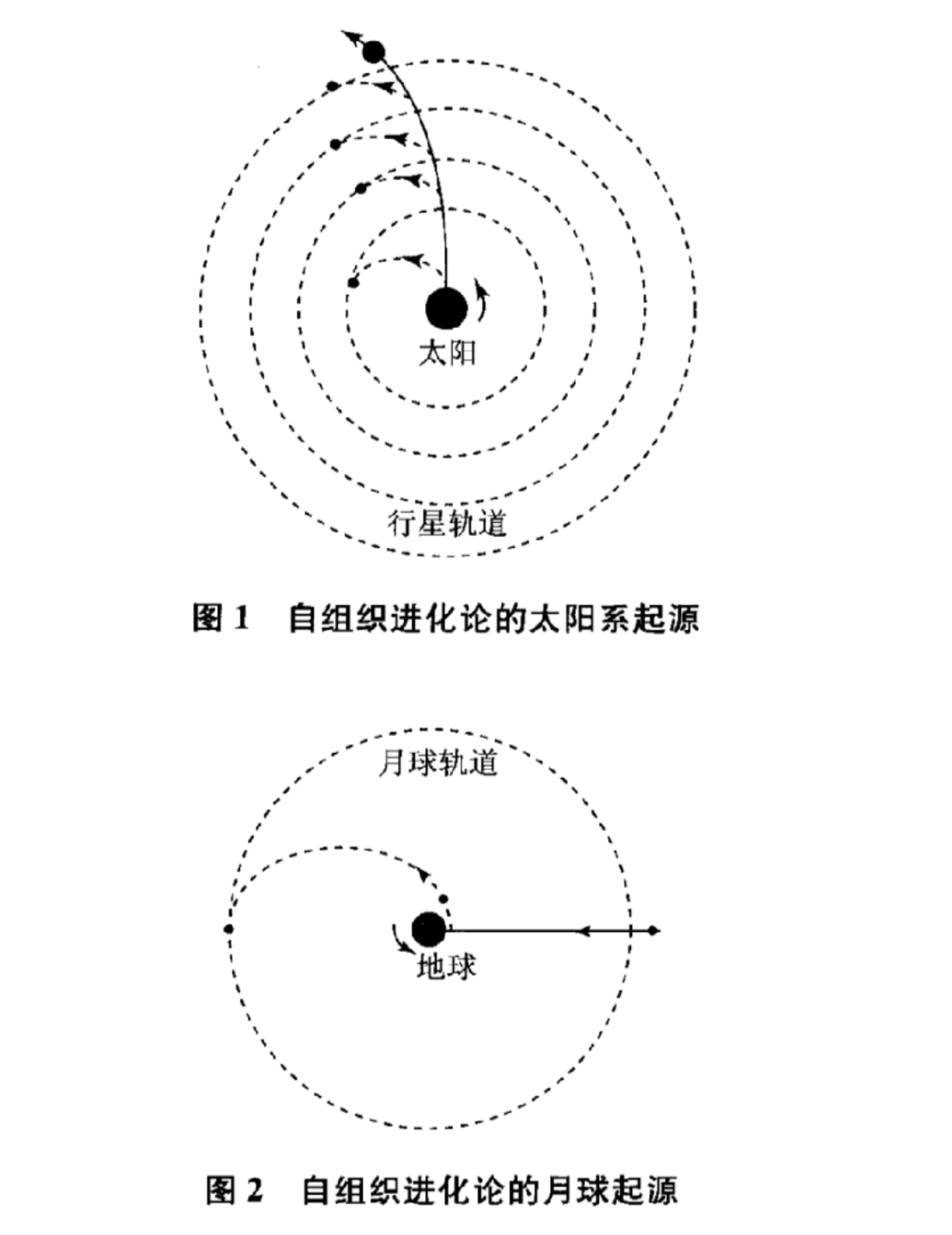

- 灾变说,小质量恒星相遇说、星子说就是其中一种。由张伯伦提出,摩尔顿发展,有一颗恒星曾经运动到距离太阳几百千米处,使太阳正面、背面产生巨大潮汐,而抛射出大量物质,凝聚成小团块质点,称为星子,随后慢慢聚集发展成行星、卫星等

示意图|典型的灾变说,地月系统的诞生也是灾变说一种 此外,还有冷星云湍流说、角动量斥力圆盘理论、双螺旋星云复合成因说、巨星依次分离说、同生说、大碰撞说 ……

以及一大堆未解之谜:

- 构成太阳星云的初始物质来源于哪颗恒星?

- 不同恒星来源物质在太阳星云盘中的分布是否均匀?

- 太阳星云盘初始的尘埃与气体的比例是多少?密度是多少?

- 根据同位素异常,可将太阳系物质分为内、外太阳系两大部分,但其产生原因是什么?

- 有没有临近的超新星爆发加入?

……

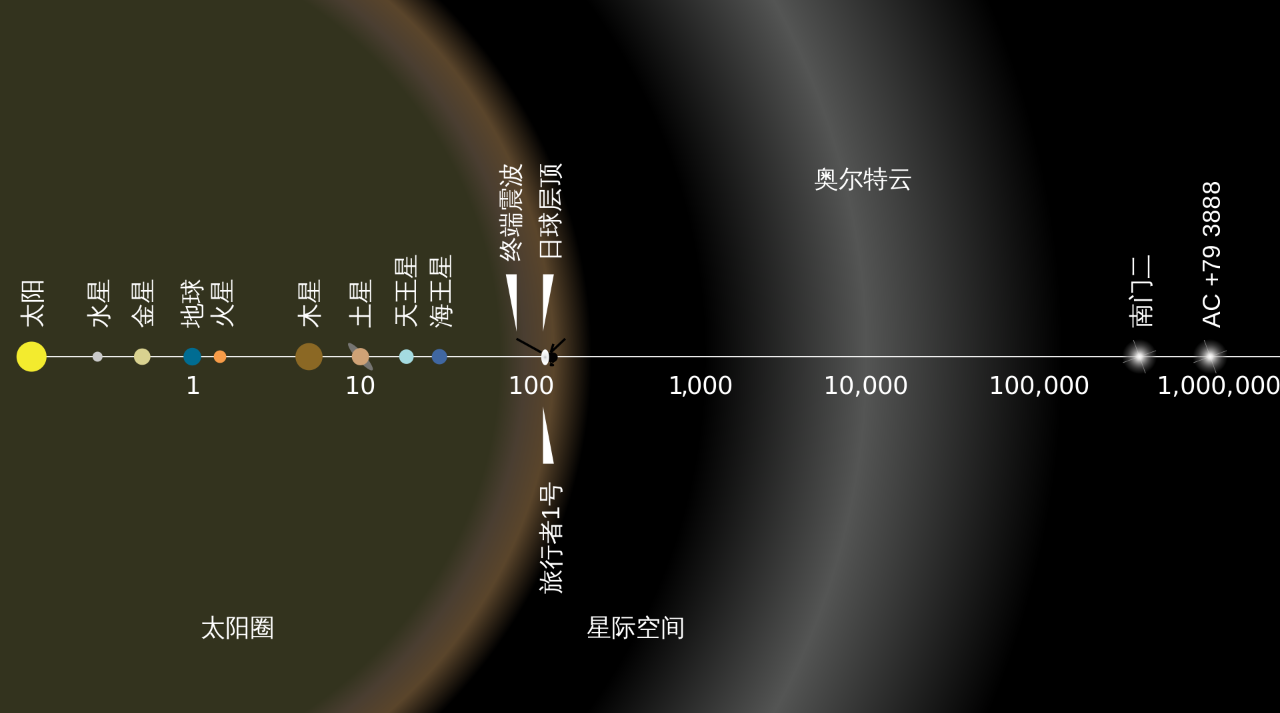

太阳各天体尺度示意图 或许,这就是天文人的浪漫吧~

参考资料:

- 天体尺度上的重大灾变事件——太阳系演化的插曲 赵君亮

- 太阳系起源与小天体探测的前沿科学问题 林杨挺

- 太阳系的起源及其各个演化阶段 刘元生

- 太阳系起源和演化理论的研究 薛善夫

继续追问

由知乎直答提供查看全文>>

吕坚豪 - 94 个点赞 👍

题述的说法是错误的。

形成太阳系的前太阳星云包含至少数十个恒星放出的物质,不是单独一颗超新星的产物[1]。在这问题谈及的视频里,蔡峥自己就提到了人们穿金戴银所用的金银来自中子星并合(需要超过一颗中子星),那么,你无法指望这些中子星及其对应的恒星恰好只为地球送来了不参与组成人体的粒子——看起来,蔡峥自己没注意到这里面的矛盾。

地球形成于距今约 45.4 亿年前,这说法里“四五十亿年”的时间范围也不怎么样。

喜欢的话,我们还可以考虑一百多亿年来银河系内的多次超新星爆发放出的星际物质有少量陆续抵达地球、其中一些粒子加入了人体。接下来,我们可以考虑宇宙射线里的质子和少量更重的原子核什么的。你我身上可能存在来自银河系外的粒子或其级联粒子。

过去 45.4 亿年间,较大的星际天体或许从未直接击中地球。这不影响星际彗星的彗尾之类能够将少量物质送进地球大气。

诉诸“大爆炸奇点”无法救回这些问题。霍金-彭罗斯奇点定理显示,时空不能从一个点平滑而稳定地展开,热大爆炸不能从点开始。

在这问题谈及的视频里还有更多其他问题:

物质在地球上的组合跟所谓“前世今生”不能扯到一起去,四十来亿年的时间根本不足以实现人体或人的神经构造这么复杂的系统的庞加莱重现(庞加莱回归)。蔡峥没有直接谈论重现需要的时间的指数塔,这容易引起误会。

蔡峥还在接受采访的视频里谈论“灵魂”,将“人对宇宙的意义”扯到量子力学,诉诸“你跟宇宙的所有粒子纠缠在一起”,这并不靠谱。

记者或许以为上面这些表述听起来挺浪漫的。至于蔡峥,他这次扮演的角色跟典型的垃圾科技新闻里的科学家不太一样,说出来的话本身就有问题。

- 暴胀时期的宇宙或许能被描述为大尺度的量子纯态,那不影响组成我们的粒子早就退相干了、许多遥远的粒子早就不再与我们产生因果联系。

- 用“灵魂”指代自我意识或主观视角之类,容易引起误会。在抖音等处,读者就能找到一些传播伪科学的账号、一些骗子在滥用蔡峥接受采访的视频。

- 也可以看看我回答过的:罗杰·彭罗斯说「无论意识是什么,都绝对不是一种计算」,他的意思是不是任何 AI 都不可能产生意识?——不是。彭罗斯关于意识的说法是不寻常而缺乏证据的。

典型的垃圾科技新闻是另一种模式的:

我认为某人当前感受到的自我乃是热大爆炸以来第一次出现,某人死亡后下一次被不知何处的物质运动组装出来、产生自我感受的时间很可能是在极为遥远的未来。这种再现完全不需要“过去参与过的粒子”参与,这不是轮回,也不是需要理想条件的旧式的庞加莱回归。

关于星际天体:

超新星能够释放数量可观的、相对爆发点以真空光速的约百分之一飞行的尘埃。我们也有超新星抛出物中存在块状或弹状小块物质的证据。小块物质所占的比例现在是未知的,如果假设超新星抛出物中直径在 1 毫米以上的尘埃和团块占万分之一,那么根据银河系中超新星出现的频率,我们可以预期,每个月都会有一颗来自超新星的星际流星坠入地球大气。

星际天体奥陌陌('Oumuamua、1I/2017 U1)是人类观测确认的第一颗经过太阳系的星际天体,由夏威夷大学的 Robert Weryk 等于 2017 年 10 月 19 日[2]使用泛星 1 号望远镜发现,当时该天体距离地球约 0.2 天文单位。

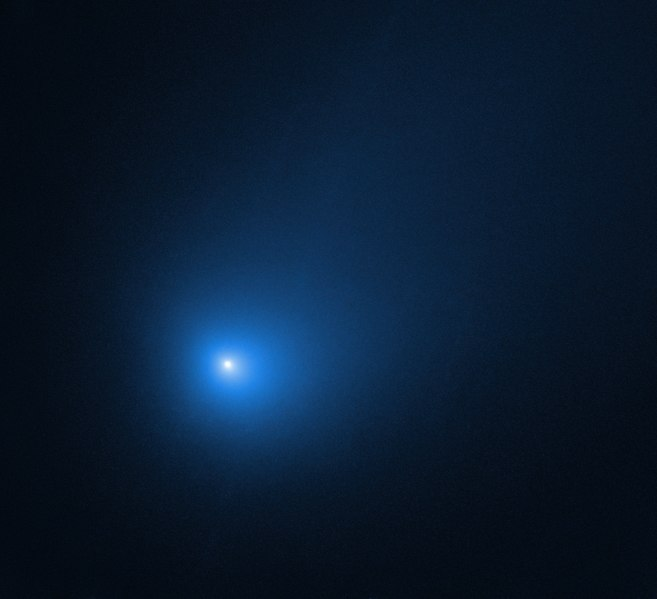

by NOIRLab Gemini Observatory/AURA/NSF https://noirlab.edu/public/images/gemini1710b CC BY-SA 4.0 星际天体鲍里索夫彗星于 2019 年 8 月 30 日被身在克里米亚天文台的业余天文学家根纳季·鲍里索夫用定制的 0.65 米望远镜发现。鲍里索夫彗星的彗核直径估计为 700 米到 3.3 千米。对图片档案进行的检索显示,鲍里索夫彗星在 2018 年 12 月 13 日就被拍摄下来,当时它距离太阳约 7.8 天文单位[3]。

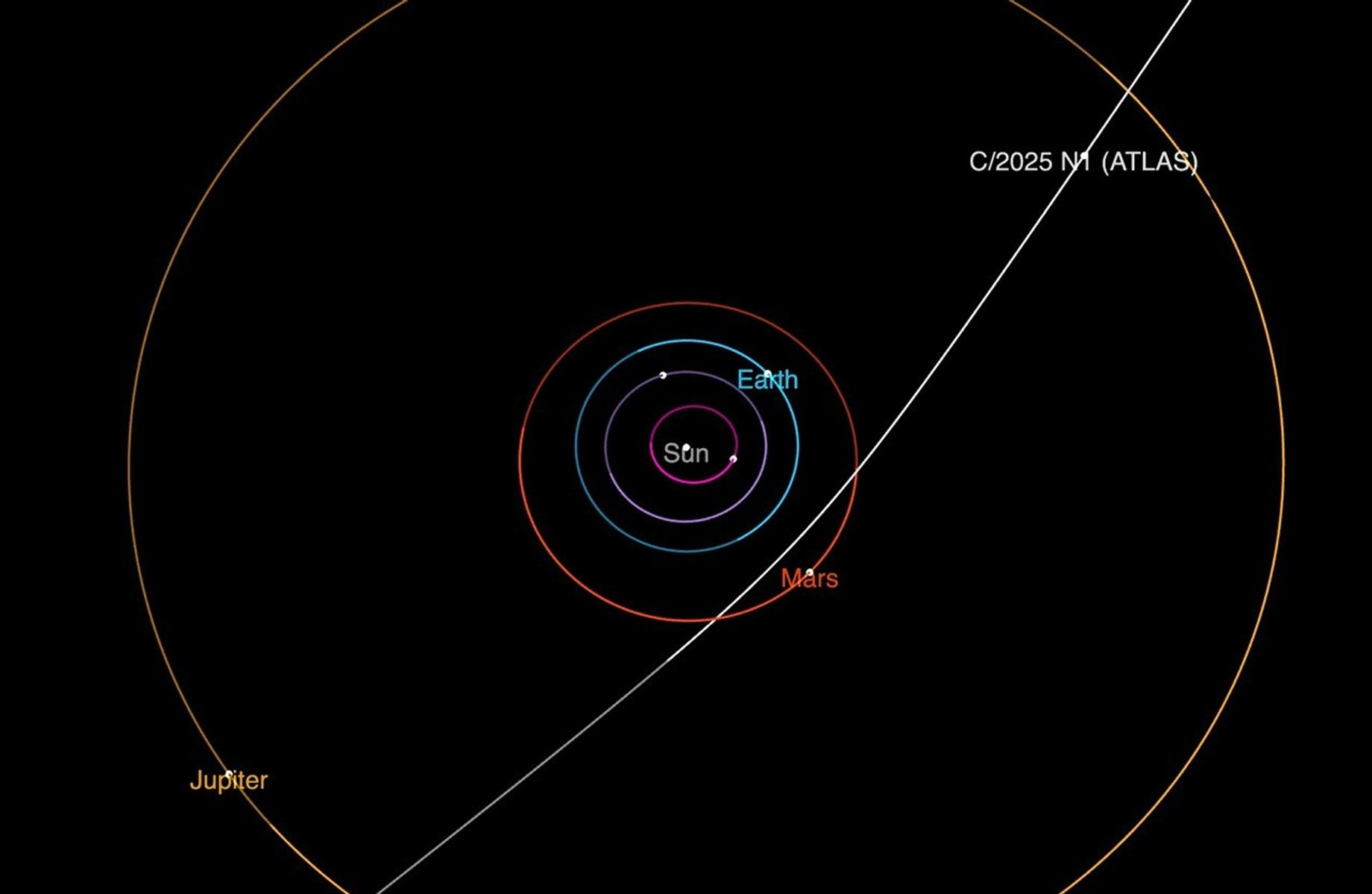

当地时间 2025 年 7 月 1 日,小行星地球撞击持续警报系统 ATLAS 在距离太阳约 4.53 天文单位处发现了疑似星际天体 A11pl3Z,估计其轨道倾角约 175.1 度,偏心率约 6.1±0.5. 次日,NASA 确认其为星际天体、彗星,编号为 3I/ATLAS. 对观测记录的追溯显示,2025 年 6 月 14 日就有天文望远镜捕捉到这个天体。3I/ATLAS 的大小和物理特性有待研究,估计 3I/ATLAS 到地球的最近距离不会低于 1.6 天文单位,它将在 2025 年 9 月到 11 月因过于靠近太阳而暂时无法观测,12 月可以继续观测。

参考

- ^可以参考 Brennecka GA, Borg LE, Wadhwa M. Evidence for supernova injection into the solar nebula and the decoupling of r-process nucleosynthesis. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Oct 22;110(43):17241-6. doi: 10.1073/pnas.1307759110. Epub 2013 Oct 7. PMID: 24101483; PMCID: PMC3808631.

- ^10月19日发现奥陌陌后,科学家们翻查数据,找到了10月18日奥陌陌被拍到的影像。之后几天,欧空局(ESA)光学地面站(OGS)望远镜也找到了一些此前的数据。2017年10月26日,科学家们从卡特林那巡天系统在10月14日和10月17的资料中两次确认了奥陌陌的影像。

- ^https://arxiv.org/abs/1911.05902

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

赵泠 - 55 个点赞 👍

太阳系诞生于巨型分子云(例如猎户座大星云、礁湖星云、狼蛛星云等),是星云物质比较密集的区域受外部扰动包括其他临近天体的引力影响、超新星爆炸冲击波等而打破原先平衡开始坍缩,坍缩过程中会分裂成多个核心团块同时孕育形成多颗颗恒星及其行星系统。

应该说几十亿年前地球上所有人来自同一片星云,可能还有太阳失散的同宗兄弟恒星上的生物。

至于恒星演化带来的物质轮回,恒星平时会以通常每秒几百千米的速度吹出恒星风,那是恒星大气物质包括氢以及恒星合成的重元素。不同质量不同演化阶段恒星的星风速度和流量成分也不同,是向四周吹的。超新星爆炸抛射物质也是四面八方撒的。

这些物质进入星际介质后一部分会进入分子云成为下一批星辰的原料,但不会是一颗恒星死亡后直接酝酿下一颗。毕竟物质是以每秒几百千米甚至更高的速度扩散凝聚不起来,那些恒星死亡造成的遗迹例如行星状星云、超新星遗迹等会在几十万年的时间里扩散殆尽融入星际介质。因此重元素也是来自多颗死亡恒星拼凑的,在巨型分子云里混合。

不过星系中心活跃星系核(类星体)的超级黑洞倒是可能孕育恒星及行星和生命。超级黑洞并非是把吸积的物质全吞,有一部分物质因为各种原因从引力到磁场的关系会从超级黑洞两极加速喷出。这超级黑洞的定向喷流就很强大、物质也密集多而不是四散开,就可能在喷流里形成恒星及行星、生命。这样的恒星可以说还没出生就被自己原来的星系抛弃。可能以每秒成千上万千米的速度在宇宙流浪。运气好也许可能飞到一个足够大的星系内侧区域被引力捕获成为星系际移民。从我们太阳系环绕银河的轨道看不像是这样的外来户,而是银河系土著。

还有恒星诞生时原恒星吸积盘可能也会有两极喷流,不过那些物质太少了不够形成其他恒星和行星系。这些喷流如果撞击其他星云会加热电离物质形成独特的赫比格-哈罗天体。

查看全文>>

ncc21382 - 2 个点赞 👍

这个题下的几乎所有答主都犯了一个错误:那就是把假说当成了科学结论,然后用他们理解的假说来指责蔡峥是错误的。

这是荒诞的。

正确的姿势应该检测,蔡峥的观点---也是假说---能否逻辑自洽。如果能逻辑自洽这个假说初步成立,然后求证它是否和已有科学成果相抵触,如果他的这个逻辑自洽系统是建立当下已有的坚实的科学基础上,OK,这个科学假说成立。

最后,如果闲得没事儿,还要检索一下他的这个科学假说的原创性。

但是,该题下的答主不是这样。他们张口闭口蔡峥错了,他才是正确的,你正确个毛儿,你的那个也是假说,是不是科学假说都不能确定,你咋就正确了?

那蔡峥到底在做什么?

蔡峥其实建构的是一个哲学假说!注意,他试图建构的是哲学假说而不是科学假说。他只是试图用数学和科学来证明他哲学假说的“可信性”或真实性或客观性。

他的基本哲学观点是:

我们人类来自同一颗星星,可以累生累世不断重现,我们在宇宙并不孤单,存在更高级生命他原话是对宇宙理解比我们 人类更深刻的生命,可观测宇宙太小,真实的宇宙大的多。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

刑天唐伯志 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

Kinsey - 0 个点赞 👍

我还相信意识不灭呢!

否则,怎么解释,我的自我意识,短短的几十年,在几乎无穷无尽的时间之矢中,正好处于当下?

就算我当下打出这些文字,我也能确定我这段极其短暂的自我意识根本没有什么特殊使命,也就是很随意很平常的一段时间,如果这不是一件可以重复,甚至是可以高度重复的事情,那么,活在当下这件事,是多么小概率的一件事。

查看全文>>

双泉 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

凡微