除了馕和披萨外,有哪些中国面食和外国面包「外形像失散多年亲兄妹一样」?

- 242 个点赞 👍

查看全文>>

双笑生 - 222 个点赞 👍

说起这个事,我就想起我大嫂了~大嫂艾玛是德国北方人,每回她到单位找我大哥,都是我给做饭。

估计有人就要说了,老陈,西餐你也懂啊~我懂个屁呀~我根本就不是按照西餐的套路做的,德国北方人的饮食习惯,跟东北老铁90%是接近的,我就是按照东北炖菜给整的。

我说说大嫂爱吃什么?酸菜炖五花肉血肠,这不就是东北杀猪菜吗?好像也有叫白肉血肠的是吧。

不光吃杀猪菜,德国人还吃渍菜粉,大肘子,是不是和东北老铁差不多?

你以为形似就完了吗,味道也像。德国酸菜是拿包菜做的,东北酸菜是拿大白菜渍的。不细吃,你吃不出来。

那说德国北方人吃啥主食呢?那就更逗了!

德国大馒头,让谁看能看出来是西餐?就是刀切馒头啊!这玩意叫Hefeklöße。它有两种,一种就和发面大馒头没区别,切了片刷蛋液用油炸着吃~

这种吃法,是不是不少哥们姐们家也这么做~

这个就是另外一种馒头,外表看就和普通馒头一样。掰开一看,有馅的~乍一看还以为是豆沙包~但其实里面是蓝莓酱,草莓酱什么的~算是一种饭后甜点~

德国哥们还吃酸菜饺子,一般是酸菜猪肉,酸菜牛肉馅的。哈哈哈~~~

有一年,当时的德国总理默克尔来中国,去沈阳当地造了一顿~给老太太吃美了~

所以说,你真有个德国北方同学来国内玩,不用费事找西餐厅招待。你就给领到东北农家乐。

点上一锅杀猪菜,再整个红烧肘子,配着开花馒头就造吧~~德国哥们肯定宾至如归~

德国人到底是怎么样的

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

见天傻乐 - 57 个点赞 👍

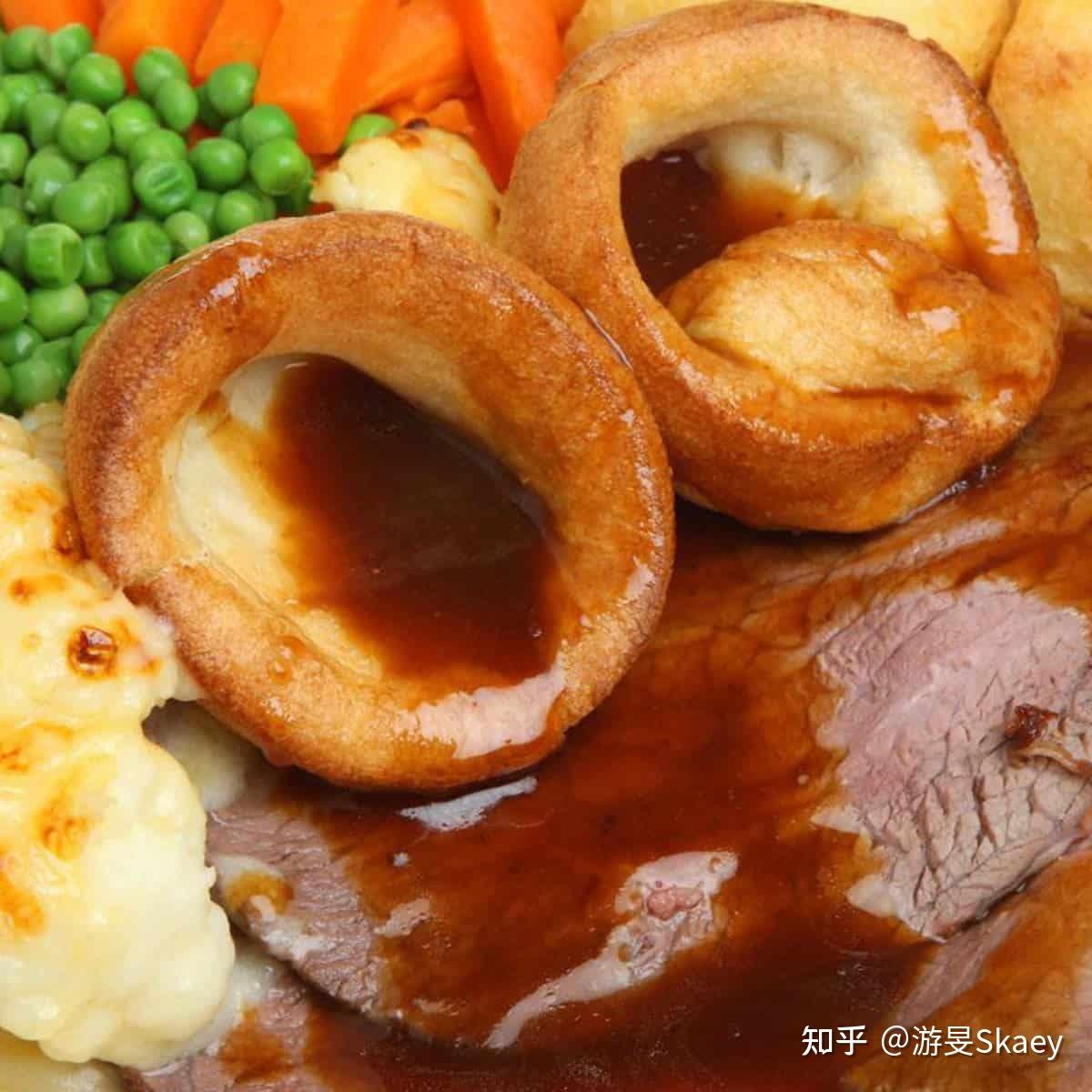

约克郡布丁,英式“油条”

Yorkshire pudding 约克郡布丁,这东西虽然叫布丁,但跟我们常识认识中那种甜甜软软的布丁确实两模两样的东西。约克郡布丁以含有蛋、面粉、牛奶或水的面糊做成,味道带咸,呈咖啡杯的形状,中间凹陷及绵软,外围则香脆。它更像是一种面包,口感也类似软面包,我第一次吃的是刚刚出炉的布丁,口感特别像油条。由于约克郡布丁易于吸收肉汁,常与烤牛肉一起食用,二者的搭配甚至有英国“国菜”之称。

约克郡布丁最早收录在1737年出版的《The Whole Duty of a Woman》名为"Dripping Pudding",北英格兰的厨师发明出利用滴在盛油浅盘(dripping pan)上的油脂的方法,他们利用肉在烤的时候滴下的油脂和血,加上面粉、鸡蛋、牛奶做出面糊再烤制。类似的食谱也见于1747年汉娜·格拉斯(Hannah Glasse)所著《The Art of Cookerymade Plain and Easy》“约克郡布丁”名列其中,她正是将这道菜由"Dripping Pudding"改名的人。2008年英国皇家化学学会建议:“高度未达四英寸的布丁,不得称为约克郡布丁”。

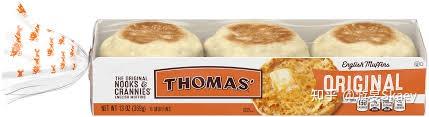

英式麦芬,中国烧饼

English Muffins 英式麦芬,比起美式的甜玛芬蛋糕,它更像一种“面包”。英式麦芬出现时间要比美式麦芬更早一些,大约在18世纪,圆而扁平的长相就是它的特点。常见的英式麦芬是用酵母或者酸面团进行发酵,一般在浅盘或者平盘里烤制出来,不需要模具,口感松软中带着些韧劲,可以搭配香肠、煎鸡蛋、培根、芝士等。

“Muffin”(玛芬蛋糕,或松饼)一词源于低地德语“muffen”,指“小蛋糕”。在英国有一首流传 已久的童谣“Do you know the Muffin Man?”(该童谣最早于 1820 年在英国印刷出版),当时的玛芬蛋糕是一种用炉子烘烤的小吃,由面包工人走街串巷到家家户户门口叫卖的,这在英国维多利亚时期非常流行。

1874 年,一位英国面点师 Samuel Bath Thomas 从英国的普利茅斯移民到美国纽约,并于 1880 年在纽约市开了一家面包房。他发明了一种烤面饼(Thomas 称这是他妈妈的配方,但英国人则认为他们之前从未见过这种烤面饼,或许 Thomas 记错了配方),这种烤面饼松软、多孔而有弹性,跟英国维多利亚时期的玛芬蛋糕非常像,只是更薄而且面饼周边已切开以便人们更好地撕开面饼享用。这种烤面饼 在酒店和杂货铺里都有卖,吃的时候可以放进炉子里烘焙,十分方便,因而受到人们的欢迎。

英式麦芬可以干吃,也可以将你喜欢的食物加在上面,蔬菜、水果、坚果、黄油、芝士、果酱、培根等等。如果直接吃,且上面撒芝麻的话,真的就和像我们的烧饼了。我在英国上学那会,就买来麦芬,然后夹着肉当肉夹馍吃,味道一模一样。

查看全文>>

游旻Skaey - 26 个点赞 👍

鼠从自个儿最喜欢的甜食来聊一聊吧~

不知大家是否都吃过老广顺德一带的美味油炸面点「炸鲜奶」?

今天的炸鲜奶是粤菜知名甜品,用了花生油炸,让外皮色泽更亮丽,且不厚重 说是上世纪70年代,有大厨在「炒牛奶」与「脆皮马蹄糕」基础上焕发巧思,将二者结合,发明了「炸鲜奶」。

用面粉、淀粉、蛋清、泡打粉、花生油、盐精心调制「脆浆」,也就是炸鲜奶外头那层面皮的主料。

至于内瓤儿,用鲜牛奶、黄油、砂糖稍事煮沸,再加入水淀粉(最好是藕、绿豆淀粉)勾芡,使之凝结成稠粥态,冷却之后,切成小块儿。

然后给牛奶块儿撒一层干淀粉,再「挂糊」充分涂抹「脆浆」,最后下锅油炸至两面金黄,就完成了。

用麻油炸鲜奶,会让外皮更脆、突起更多,口感也更丰满 嗯,理论上说,这也是一款「面包」,嘻嘻~

因为接下来要说的,就是「炸鲜奶」的异父异母姐妹了。

在西班牙人那儿,也算是面包的一员……不开玩笑,鼠的面包师傅朋友就这么认为的。

就跟烤薄饼Talo能算成面包、所以西式油条Churros也算面包一样。

这就是来自帕伦西亚(Palencia)省的油炸点心——Leche Frita,直译就是「炸鲜奶」。

第一眼看上去,是不是更像什么炸肉面包?嘛,传说发明它的修道院嬷嬷真就冲着这个造型去的……外皮上的白霜是糖霜,中间的小碗里是冷藏、加入肉桂粉的稀奶油,Leche Frita蘸着吃的 但从历史年代、发明初衷来看,这是两种完全不同的东西,虽然长得很像(#^.^#)

较之老广顺德的「炸鲜奶」,帕伦西亚的Leche Frita起源具体年代未知,目前可追溯的记录是在公元12世纪。

它属于中世纪西班牙的卡斯蒂利亚王国特产,由修道院的嬷嬷们挤牛奶、磨面粉之余发明出来,先是在大斋期(天主教戒律,守斋40来天,不准吃肉)吃来补充体力,然后作为「修道院土产」,跟土产苹果酒、修道院啤酒一样卖给附近居民,贴补寺院之用。

在公元1492年大统一之后,Leche Frita风靡于伊比利亚半岛,海外殖民地也有它的身影出没。

比起帕伦西亚的美感造型,巴斯克、莱昂、坎塔布里亚一带的Leche Frita更类似于我国的炸鲜奶造型,然后因为外头裹了太多肉桂粉,鼠戏称为蘸糖油炸豆腐 很难说,它会不会随着葡萄牙、西班牙水手的船只,在东亚海岸小小驻足,毕竟油条就是沿着这条海上路线传入伊比利亚半岛的。

无论如何,它比「炸鲜奶」更甜,而且内瓤是西班牙式牛奶布丁(单独吃,叫作Arroz con Leche),将小麦粉、大米浆、蜂蜜、黄油(多一些)加入煮沸的鲜奶里,做成可以成块儿切割的状态,跟「炸鲜奶」情况高度相似,只是质感更像果冻。

至于外皮,制作方法与「炸鲜奶」如出一辙,只是更厚一点,加入更多的肉桂粉、糖霜,炸油用的是橄榄油,口感更甜,第一口咬在外皮上,也比「炸鲜奶」更有韧劲儿。

哪怕是在马德里或巴塞罗那的高档馆子里点Leche Frita,也离不开肉桂粉、糖霜 随着大航海时代鼎盛发展,玉米、土豆、木薯在公元16世纪下半叶引入欧洲,更多的淀粉来源不断简化着Leche Frita的内瓤制作,还让它走出国门,传入意大利。

今天,很多西班牙人已经知道了我国的「炸鲜奶」,就像他们多少知道他们的Churros起源于我国的油条一样……

并且,在今天的西班牙,随便找一家咖啡馆、面包店,都能来上一份新鲜的Leche Frita,陪衬一份冷藏过的鲜奶,或奶油,或干脆就是冰淇淋……蘸着吃的,鼠反正很喜欢这么吃,凉而且甜,嘻嘻~

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

看星空的仓鼠 - 10 个点赞 👍

像不像?这是甘肃临夏这个地方回族同胞做的馍馍。他们做的很多馍馍就是面包的形状,我可以称之为“少数民族的面包”,外形就是面包的样子,只是味道不太一样。有甜的,有不甜的,甜的挺多的。

不过甜大部分不是在里面,而是在外表,外面撒上一层白砂糖。

这是没有糖的原味儿的,3块钱一个,表面这一层烤的比较脆,刚烤出来的很好吃。因为外表不喜人,所以我从来没买过,有一次一个同事帮忙买早点,给我带了一个,竟然很好吃,但我也只喜欢外面烤的那一层。

下一层的是不是很像面包?好像是玫瑰酱馅儿的,面也比较松软,当然要比面包的面吃起来粗糙,有点像自己蒸的玉米面的口感的感觉。

苦豆粉就是把馍馍打开,里面的这个绿色的东西。苦豆粉是一种叶子磨成的粉,有增香和助消化的作用。

照片待续。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

白芍药