当代作家是不是普遍都缺少中国古典文学的涵养?

如沈从文、鲁迅、汪曾祺那一代的作者都于传统文化很有造诣,当代的余华、莫言之流只能说识字,但不多,写出来的作品真的能代表中国文学吗?

- 9 个点赞 👍

不要小看那些优秀的作家,他们的传统文化造诣,远远高于我们普通人。

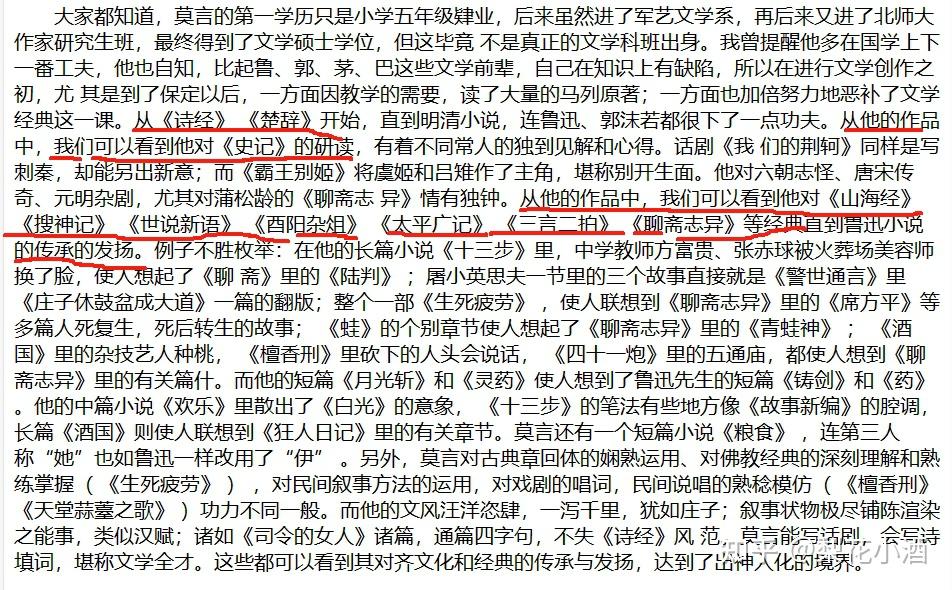

关于莫言:

图片来源:中国作家网《莫言对齐文化和文学经典的传承与发扬(管谟贤)》 关于余华:

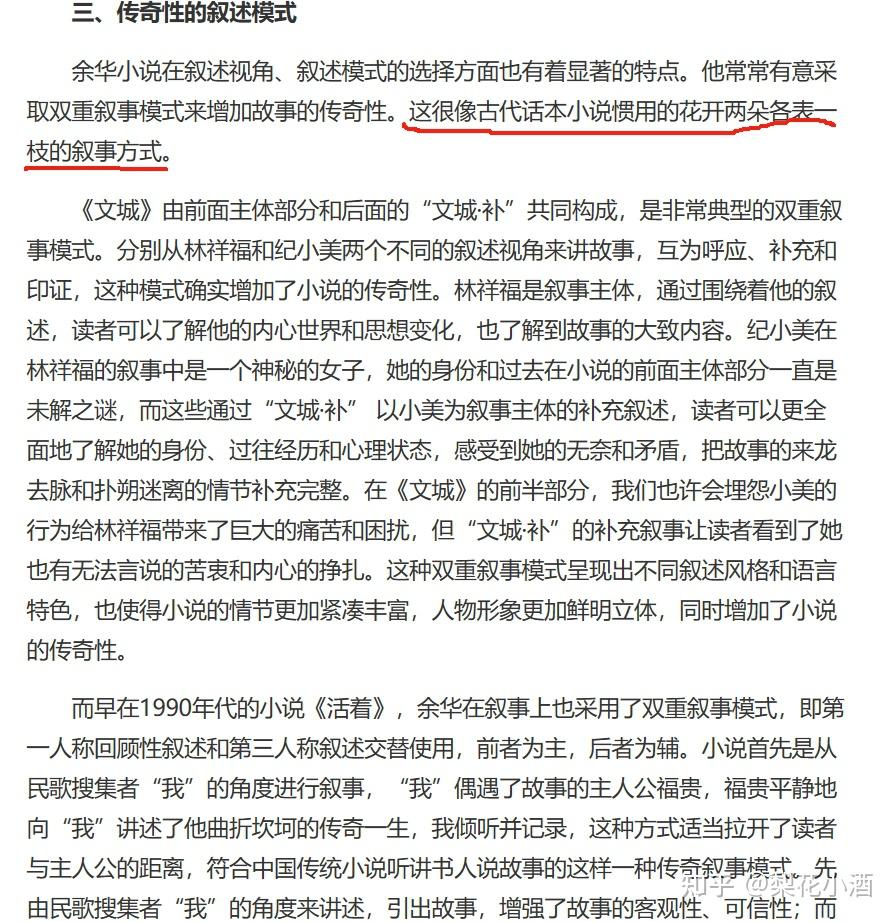

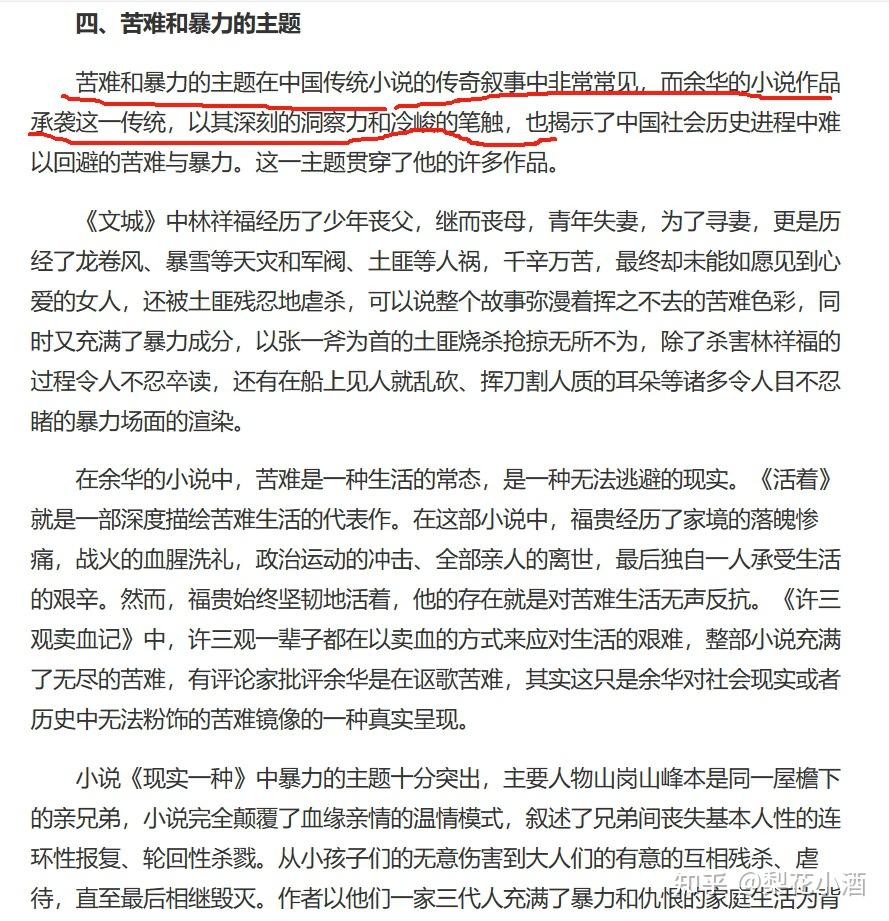

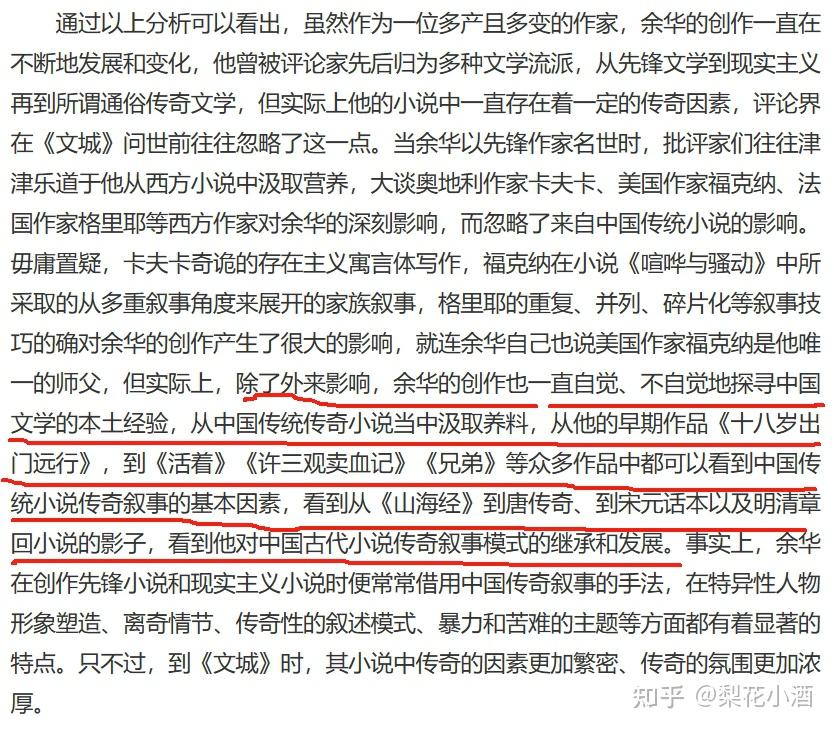

图片来源:中国作家网《论余华小说中的传奇因素——从《文城》说起》 图片来源:中国作家网《论余华小说中的传奇因素——从《文城》说起》 图片来源:中国作家网《论余华小说中的传奇因素——从《文城》说起》 搞文学创作的人,基本都会广泛涉猎古今中外经典。而对于中国本土作家而言,中国几千年文化传承,就像一个巨大的宝藏,所以我很认同回答下有个知友说的,不少传统作家,中国古典文学的涵养都较为深厚。甚至很多优秀的网文作家也是如此。

我一直喜欢中国古典文学,但说实话,以前真正涉猎不多,倒是看了很多古代的网文作品,也算有好多年书龄了。以前站在读者的角度,一直觉得网文这种东西,故事性强,娱乐性居多,没有太多的营养价值。

但当我真正开始学习写作,写古代网文,我发现,作者要写出好看的故事,是需要很深厚的文学功底的。像我这样,古代很多东西,我都是了解泛泛,一知半解,脑子里没东西,没故事素材积累,根本写不出来。

我看到那些优秀作者引用的诗词、化用的经典话语,或者以历史人物为原型写出来的东西,我连听都没听过,又怎么可能写得出来?

那时候,我真正意识到了自己的肤浅,认识到了“书到用时方恨少”这句话。要想坚持在这一行发展,就需要广泛涉猎,提升自己的广度和深度,这样脑子里才有东西可写,写出的东西才不会流于表面,过于俗套,才有更长远的发展。

你看那些由小说拍出来的大型历史剧、古代剧等等,无不是作者熟读历史,熟读经典的产物,其中都有中国传统文化的影子。

现代文也一样,首先人性是相通的,人性这个东西,没有太多古今之分,洞悉了人性,写出的东西才更能引起共鸣。

比如我最近每天阅读分享的《增广贤文》,绝大多数句子都来自经史子集、诗词曲赋、戏剧小说以及文人杂记等等,但是它里面的内容通俗易懂,有很多关于人性、为人处世等的见解,依然适用于今天的社会。比如:

“酒逢知己饮,诗向会人吟。”

“画虎画皮难画骨,知人知面不知心。”

“路遥知马力,日久见人心。”

“贫居闹市无人问,富在深山有远亲。”

“千里送鹅毛,礼轻情意重。”

“是非终日有,不听自然无。”

......

这些很多都成了我们今天耳熟能详的话语。

所以,读古典文学,对我们现代的人生、现代的社会,也有很多启发作用。

而对于作家而言,除了人性,传统的价值观,还有那些古典文学的写作手法,叙事方式等等,都值得借鉴。

那些经典作品,能流传千年,自然有它优秀的地方。

好的作家,他的知识体系是很庞大的,他们广泛涉猎,他们的文学素养,他们的学识,他们对事物的认知,来自方方面面。

我以前看天蚕土豆的玄幻小说,惊叹于他的想象力,比如《武动乾坤》里修炼需要“涅槃丹”,有个场面,叫“丹河灌顶”,但是“灌顶”、“涅槃”这些词汇,来自于佛教,“醍醐灌顶”这个成语也是源于佛教文化。

所以,不要觉得当代作家缺少中国古典文学的涵养,他们可能涉及的领域,超过了你的认知。

文学是一种传承,要写出中国人能接受的东西,就要符合中国的文化,这自然离不开中国几千年历史文化经典的熏陶。而这种熏陶,也会让你的作品不自觉地有了历史经典的影子。

编辑于 2024-05-07 12:49・IP 属地四川查看全文>>

梨花小酒 - 6 个点赞 👍

确实 。

莫言写得歌颂诗

浩荡春潮,改革开放。

经济繁荣,民心舒畅。

亩产千斤,已属平常。

劳动组合,家庭农场。

万众同心,创造辉煌。郭沫若写的歌颂诗

沧海横流,方显出,英雄本色。人六亿,加强团结,坚持原则。天垮下来擎得起,世披靡矣扶之直。听雄鸡一唱遍寰中,东方白。

太阳出,冰山滴;真金在,岂销铄?有雄文四卷,为民立极。桀犬吠尧堪笑止,泥牛入海无消息。迎东风革命展红旗,乾坤赤。编辑于 2024-05-09 15:31・IP 属地山东查看全文>>

拉枣 - 5 个点赞 👍

今天的人们,容易比古人知道的多,哪怕是古典的知识。明清士人,当然读惯古人书,但并不大量的读取,多像《儒林外史》马二先生,只读四书五经,游西湖时一句诗词记不起,像猪一般吃!

学问渊博,是容易的,有真知灼见,却是古今都不容易的。梁实秋一生写文逾两千万字,连拿破仑洗什么澡,用什么马桶,他都知道;文笔也典雅有趣。可通观其文,除了家长里短,旅游玩乐,与平庸而有些精致的绅士生活,剩有什么?

编辑于 2024-05-08 04:19・IP 属地山东查看全文>>

知乎用户 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

玉佩 - 3 个点赞 👍

当代作家的古典文学素养的确很差。不过,瘸子里挑将军,也有相对好点的。当然,所谓的古典文学素养,也多停留在明清古白话章回小说层面。下面的摘录,有古人的作品,也有现代作家的,还有当代作家的;其中有个当代作家还在世,其古典文学素养,也算得上当代作家中的翘楚了。不知诸位能否找得到?答案在评论里。

1、豆腐干中本有一种“茶干”,今变而为丝,亦颇与茶相宜。……学生们的习惯,平常“干丝”既出,大抵不即食,等到麻油再加,开水重换之后,始行举筯,最为合式,因为一到即罄,次碗继至,不遑应酬,否则麻油三浇,旋即撤去,怒形于色,未免使客不欢而散,茶意都消了。

2、孤山下有石室,室前有六一泉,白而甘,当往一酌。湖上寿星院,竹极伟,其傍智果院,有参寥泉及新泉,皆甘冷异常,当时往一酌。……灵隐寺后高峰塔,一上五里,上有僧不下三十余年矣,不知今在否?亦可一往。

3、看山头吐月,红盘乍涌,一霎间,清光四射,天空皎洁,四野无声,微闻犬吠,坐客无不悄然!舍前有两株梨树,等到月升中天,清光从树间筛洒而下,地上阴影斑斓,此时尤为幽绝。直到兴阑人散,归房就寝,月光仍然逼进窗来,助我凄凉。

4、午至调马场,坐兜轿行山中,过一岭约五百级。下山行二里,过一溪,径丈许,舁者赤足而渡,水及骭。下有圆石颗颗,大如鹅卵,颇觉可观。再行二里始至,一路鸟语花香,山环水绕,枫叶凌霜,杉枝带雨。倘得筑以茅屋三椽,环以萝墙一带,古书千卷,同志数人,以为隐居之地,而吾将终老乎其间。

5、荔枝生巴峡间。树形团团如帷盖,叶如桂,冬青;华如橘,春荣;实如丹,夏熟。朵如葡萄,核如枇杷,壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白如冰雪,浆液甘酸如醴酪。大略如彼,其实过之。若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣。

6、闻长孺病甚,念念。若长孺死,东南风雅尽矣,能无念耶?弟作令备极丑态,不可名状。大约遇上官则奴,候过客则妓,治钱谷则仓老人,谕百姓则保山婆。一日之间,百暖百寒,乍阴乍阳,人间恶趣,令一身尝尽矣。苦哉!毒哉!

7、以人为可爱,而我亦可爱矣;以人为可恶,而我亦可恶矣。东坡一生觉得世上没有不好的人,最是他好处。愚兄平生漫骂无礼,然人有一才一技之长,一行一言之美,未尝不啧啧称道。

8、到了二更时分,英雄换上夜行的衣靠,将灯吹灭,听了片时,寓所已无动静,悄悄开门,回手带好,仍然放下软帘,飞上房,离了寓所,来到花园。约略远近,在百宝囊中掏出如意绦来,用力往上一抛,便落在墙头之上,用脚尖蹬住砖牙,飞身而上。

9、者勒米脸上变色,从军士手中抢了一柄大刀,荷荷狂叫,冲入敌阵,杀开一条血路,直冲到黑纛之前。敌军主将见他来势凶猛,勒马退开。者勒米手起刀落,将三名持纛大汉一一砍死,抛下大刀,双手抱住三杆黑纛回上土山,倒转了插入土中。敌军见他如此悍勇,尽皆骇然。

10、洞大可容数百人,行进五十步后洞往下,视之莹光如瑶室,石壁间乳脂结长数尺,或如狮而踞,或如牛而卧,或如柱如塔,如栏杆,如葡萄挂,又有小如翎眼、薄如蝉翼的东西散布,像是飞霜在林木上。再往下,竟有了水池,水中石头皆软,捡出则坚,击之,皆成钟声。编辑于 2024-05-08 15:20・IP 属地广西查看全文>>

魑魅魍魉 - 2 个点赞 👍

是的,时势造英雄,根据从作品中获得的体验,感觉是的。

艺术来自于生活,又高于生活。在不需要摸索道路的时候,文学艺术家很难撑起明灯。

文艺作品的出现都是迎合社会现实的需要,没有诞生优秀的作品,何谈造诣和涵养。

发布于 2024-05-08 02:45・IP 属地河北查看全文>>

祝氏红学 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

感伤的季节 - 1 个点赞 👍

确实可以这么说。拿当代比如建国以后成长起来的作家群体与传统文人作比较的话,不难发现当代作家确实普遍不具备传统文人的标配技能,比如旧体诗创作的能力。说难听点,当代作家的学养按传统标准,回到红楼梦世界里只怕也是个薛蟠。

发布于 2024-05-08 18:07・IP 属地上海查看全文>>

折剑头 - 1 个点赞 👍

每个时代都有每个时代不同的特色,就像是每一年不同的审美装扮,现在的时代确实过于快餐式,急于速成,毕竟现在的学习环境、社会发展方向就不是能让人静心读书学习的氛围,你猜为什么现在文学类除了耳熟能详的以前那几本,近几年没有几本能超越并且并驾齐驱的。

发布于 2024-05-06 18:18・IP 属地北京查看全文>>

顾墨 - 1 个点赞 👍

那个年代,古典的大多数人已被赶跑、打倒、毁灭,个别的成为人们口中的伟大,这是个问题......现代作家这些人已经是绝处逢生的奇迹,他们的文学素养可能不是历史长河中的翘楚,但他们已远远超过同时代的红卫兵......

发布于 2024-05-09 17:07・IP 属地上海查看全文>>

蓬头稚子 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

洋政委 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

司小幽 - 0 个点赞 👍

当代作家普遍都缺少中国古典文学涵养,这是一个事实,也是我很少读当代文学作品的原因之一。

不过,在我有限的视界中,感觉网络文学作家、《悟空传》的作者今何在,似乎是一个例外。

《悟空传》体现的古典文学修养相当深厚,语言沉郁有力且富含哲理,很能打动人,感染人。至少我这么认为。

《悟空传》 这里摘几段《悟空传》中的话与知友共赏。

我若成佛,天下无魔;我若成魔,佛奈我何!

若天压我,劈开那天;若地拘我,踏碎那地!我等生来自由身,谁敢高高在上?

天地何用?不能席被。风月何用?不能饮食。纤尘何用?万物其中。变化何用?道法自成。面壁何用?不见滔滔。棒喝何用?一头大包。生我何用?不能欢笑。灭我何用?不减狂骄。从何而来?同生世上,齐乐而歌,行遍大道。万里千里,总找不到,不如与我,相逢一笑。芒鞋斗笠千年走,万古长空一朝游。踏歌而行者,物我两忘间。

“师父,我一直在想,天下万物,皆来于空,可这众生爱痴,从何而来?天下万物,又终归于空,那人来到尘世浮沉,为的又是什么?”

世间没有一件造物会是完美的,但有时缺憾会更美。

你不觉得晚霞很美吗? 我只有看着这个,才能每天坚持西走下去。

对我来说,任何一个地方都是家。可有的人却把家放在世界某一个地方,所以他们才会找不到,才会死在路上。

我劝人清心忘欲,可生由空而生,又教之向空而去,不过是教来者向来处去。苍生之于世间,如落叶纷纷向大地,生生不息,本不用导,也许还有别的真义。

佛即心兮心即佛,心佛从来皆要物。若知无物又无心,便是真心法身佛。法身佛,没模样,一颗圆光涵万象。无体之体即真体,无相之相即实相。非色非空非不空,不来不向不回向。无异无同无有无,难舍难取难听望。内外灵光到处同,一佛国在一沙中。一粒沙含大千界,一个身心万法同。万世轮回一瞬永,千变万化不离宗。知之须会无心诀,便是唵嘛呢叭咪吽。

这个世界上本来是没有路的,因为有人要到他想去的地方,所以他们需要一条路,其实路通向哪儿也没关系。

你以为你有很多路可以选择,但是在你四周有很多看不见的墙,其实你只有一条路可以走。

我要这天,再遮不住我眼;要这地,再埋不了我心;要这众生,都明白我意; 要那诸佛,都烟消云散!

神不会去救任何人,能救你的只有你自己。如果你死了,改变不了任何事情,但只要你活着,就可以改变一切。

一天,几个僧人坐下树下谈论。 一个叫玄生的说:“我看这佛,如庭前大树,千枝万叶,不离其根。” 另一叫玄淇的道:“我也有一比,我看这佛,如院中古井,时时照之,自省我心。” 四周众僧皆道:“二位师兄所言妙极,真显佛法要义。” 那二人颇有得意之色,却见玄奘一边独坐,不理不睬。 玄淇叫道:“玄奘,我们所言,你以为如何呀?” 玄奘头也不回,笑道:“若是我时,便砍了那树,填了那井,让你们死了这心!” 玄生玄淇均跳起来:“好狠的和尚,看不得我们得奥义么?” 玄奘大笑道:“若是真得奥义,何来树与井?” “哼!那你倒说佛是什么?” “有佛么,在哪儿?你抓一个来我看!”玄奘说。 “俗物!佛在心中,如何抓得。” “佛在心中,你说它作甚?不如放屁!”

我修行与别人修行不一样,他们修小乘,我修大乘,他们修虚空,我修圆满。

可这世上,能达极乐者又有几人?我若自度,却弃不下尘世众生。我若度人,自己便永不能极乐。所以我永世到不了西天的!

人情洞察皆学问,嬉怒笑骂即文章。天下熙熙功名道,百无一用蠹书箱。先骂天昏无光亮,再怒善恶不得偿。神龛众偶心如铁,枉受香火在一方!

这个世界是混沌的,但当有人说他发现了世界的本源,发现了万变不离其宗的真相,他便成了指引者,而当他的宗法被铸成铁卷不可动摇,世界便有了界限,成了囚笼。发布于 2024-05-09 22:58・IP 属地上海查看全文>>

Northernist - 0 个点赞 👍

查看全文>>

熊熊福子家 - 9 个点赞 👍

是的。

但这不是个人素养不够或者其他,而是时代发展的必然,中国从古代开始的那种家学传承到现在几乎是被拦腰斩断的,因为我们的教育方式在接入西方现代教育体系的那一刻,古典文学素养的那种养成环境就已经没有生存的土壤了。

晚清时期国学四大家梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任没有一个是素人出身,祖父辈都是有头有脸的士绅阶层人物,耕读传家的训诫都快成为一种基因必然了。民国时期的很多大佬包括但不限于胡适、鲁迅、钱钟书、汪曾祺、张爱玲这些人小时候都有过古典文学史学的浸润经历,鲁迅在自己的散文集《朝花夕拾》里吐槽,自己连“粤自盘古,生于太荒,首出御世,肇开混茫”是什么东西都不知道的年纪,他爹已经板起面孔让他背了,背不会不让出去逛庙会。那时候的读书人家教育孩子根本没有什么儿童心理学之类,反正启蒙读物就是那些古书,读不读得懂先不论,先背会以后再说。这样高强度的训练,家族子弟里总有一两个是能抗过来的并且能够领悟到东西的,那么这个孩子长大以后做出来的文章就绝不会差,也就是所谓的古典文学涵养,差不多跟童子功一样,用起来毫不费力。

我们在看钱钟书、鲁迅这些人的书的时候,非常惊讶于作者知道的那些古典知识,有时候他们简直是信手拈来,运用非常灵活且恰当。

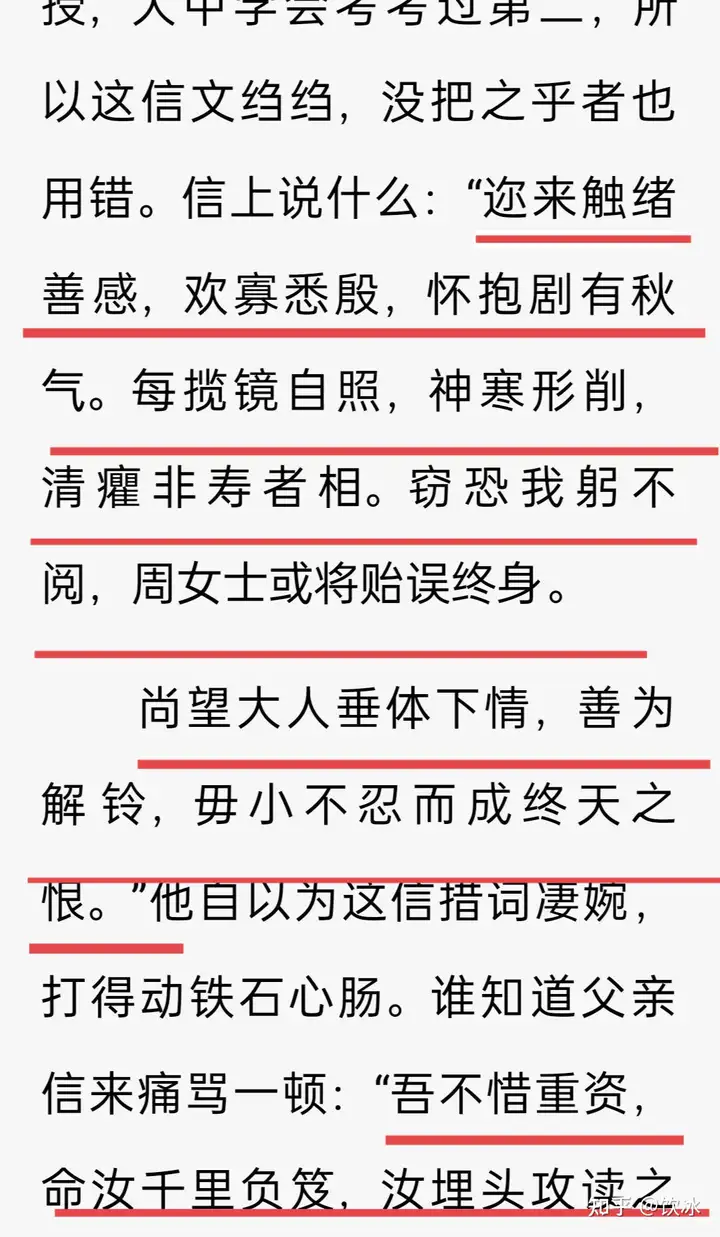

(《围城》)

虽然是俏皮话的范畴,但文字表义传情是准确的,不是那种生拉硬拽、故作文雅的感觉。鲁迅一个医学生,半路出家写《狂人日记》一炮而红,文章中引用了很多历史上的典故,且没有上过一天文学系就丝滑的转到北大当讲师,自己编写了一部《中国小说史略》给学生当讲义,文笔精准,脉络清楚,所涉小说种种皆有解读,是现在中文系学生的必读书目,这样的素养跟他早年的海量古典阅读是分不开的。

从鲁迅那一代人以后,现代教育慢慢的占据了主流。他自己给别人写信吐槽周海婴调皮,感叹幼稚园快开学了好开心,可见他小时候要背的“ 粤自盘古,生于太荒,首出御世,肇开混茫 ”这些东西,他不会再让他的孩子背了。新一代的人学习有了学段,读书也不再局限于四书五经而是每科都要涉及,德智体美音全面发展,这种教育方式由西方率先实施,我国从民国时期开始逐渐成型并在新中国成立以后成为主流教育方式,毫无疑问,这样的教育体系不是为了读书做官或者成为诗文大家,而是为工业化社会储备人才,它可以在用最少的资源培养最广的人才从而最大范围的让普通人脱贫脱盲,从国家的角度而言,这是最经济最实用的做法。

没有家学传承或者深度浸润,加上西方文学的写作方式和写作语言的渗透,现代作家自然也不会觉得古典文学对自己的写作有何影响,他们的文字和表达方式其实更靠近西方。四大名著的作者、元曲四大家以及冯梦龙、孔尚任、洪昇这些人的文辞和写法都是古典的,叙事为主,以中国最为推崇的道德理念作主基调,宣扬人伦秩序,推崇至真至性,几乎是群像式的一种写法,夹杂着作者的价值观,理解上没有任何难度。

但现代作家在自己的作品中是隐身的,他不需要通过写七言诗说明什么道理,所用的语法词汇也都是现代汉语的范畴,人物时代环境都是现代的,古典文学的那套东西有没有其实不影响表达。被现代教育体系培养出来的人也未必适应或者喜欢那种古典表达方式,不信的话你自己用文言文写一篇离职报告或工作总结,估计写出来后自己都没眼看。古典文学涵养这种能力,不是学不会,而是没培养。读者没需求,环境不支持,有些东西的消逝是自然而然的。跟作家没关系,一切都是环境的产物。

编辑于 2024-05-11 18:35・IP 属地北京查看全文>>

饮冰