经济学的奥地利学派是什么?

- 0 个点赞 👍

真理只有一个——交易创造财富

dT>0,只要存在交易,财富就在增长。

一、奥地利学派是什么

人类在中古时期,也就是「农耕」时代,几乎没有经济学,当时的官员无非就是劝说皇帝要行仁政、勤俭节约、杜绝浪费。真正的经济学萌芽,要等 1776 年亚当·斯密向英王进献《国富论》,阐述在纺织和葡萄酒贸易之中的一些原理,切实增加财富。我们可以看看,1776 是什么年份,那一年美国都闹独立了。

一般史学家认为,真正意义上的「工业革命」,始发于 1750 年的英国。「工业革命」之后,化石中的能量被释放,人类的生产力以十倍、百倍的速度向上增加。随着「工业力量」像潘多拉魔盒一样释放,人类需要研究一整套「技巧」,以便能更好地运用这股力量。就像张无忌学会了九阳神功,但他还需要学习乾坤大挪移,否则就「浑身的力气使不出来」。

给你一个公司,几千号人,公司应该怎样运行?怎样进行企业管理?这是世界上最难的问题,「企业管理」迄今都没有完善的最优解。对于一个国家来说,道理是一样的。中古时期的农耕社会,运行相对简单,最主要的产物只有一种「粮食」,最主要的原料也只有一种「土地」,而且科技树千年不变,从汉代到明代,仅从铁耙升级成铁犁。

到了工业时代,这一切都出现了极大的变化。作为一个现代化国家,光门类齐全的工业部门就几十个,包括但不限于煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属矿采选业、食品制造业、纺织服装鞋帽制造业、造纸及纸制品业、医药制造业、有色金属冶炼及压延加工业……这长长的名单,光看着就觉得晃眼。而且它们彼此之间,还互相供需,三酸二碱既是成品,又是原料,乙烯是一切的基础。所以管理整个国家,就更难了。这里要提一句,中国是世界上少有的几个拥有齐全的工业体系的国家,这一点值得我们自豪。

正所谓「生产关系要适应生产力」,生产力发展了,组织关系自然需要调整。第一轮牺牲的,是曾经以为「高不可攀」的皇帝和贵族们。工业革命不到 150 年,基本上全世界所有的「皇帝」都完蛋了,曾统治人类地球五千年的「帝制」,在生产力面前,毫无抵抗就土崩瓦解。但是,旧秩序垮塌了,新秩序如何建立,依然没有头绪。「弯道超车」的诱惑始终存在,各国纷纷摸索出了自己的「特色之路」。

概括来说,纯以历史论,工业革命的经济制度经历了以下几种:(1)1750—1850 年英国自由贸易时代;(2)1850—1900 年德国关税同盟时代;(3)1900—1950 年苏联计划经济时代;(4)1950—2000 年西方凯恩斯时代;(5)2000 年至今圣母时代。

在每一个「英国时代」「德国时代」「苏联时代」「美国时代」,他们都提出了自己的一套理论,都搞出了自己的一套「经济学」。相对来说,则是亚当·斯密、熊彼得、马克思、凯恩斯等人轮番上场,每个人都是大师,都是伟人。但是效果呢?不予评论。

真理只有一个,出现这么多真理,其中自然不乏伪货。

文明的竞争,相当于你方唱罢我登场,一个老牌的先进国家,自然也拥有最雄厚的「理论储备」,对相关经济学研究更深。可是在文明的竞争中,老牌强国反而不能保持领先地位,鲁莽的「晚辈」们搞自己的三板斧,GDP 增速更加快,更高地赶超了。如果你秉持真经,反而跑成了第二,那一定是经书错了。

迄今为止,人类依然没有找到「最佳」组织形式,在经历了计划经济、凯恩斯主义、混合经济、福利民主等一系列折磨之后,终于有人跳出来问:「错在哪里?有没有更底层的东西?」

有没有「经济学 T-1 层的道理」?我们能否探索更本源的东西,使得我们有足够的智慧可以解析诸如凯恩斯主义的各种主义?为什么这些主义最开始的时候可以获取成功,而在后期钝化无力?施政的优劣观——哪些政策是正确的,哪些政策是错误的,哪些政策是正确中含有错误的,是什么?这些东西统称为:讲道理。

难道你还不明白,天底下的经济学分两种:讲道理的和不讲道理的。「讲道理」的经济学就是奥地利学派经济学。奥地利学派从一两条最基本的公理出发,像几何学大厦一般,一层一层以逻辑构建整座经济学大厦。奥地利学派力争做到完美无瑕,逻辑上的任何瑕疵完全都不可以忍受。奥地利学派立下野心,要解决一切经济学难题,并应付一切经济学疑问挑战。奥地利学派从来不号称自己是「实验科学」,也从不号称自己是「神棍」。记住,经济学是科学,不是巫术。

二、奥地利学派的基础公理

奥地利学派基于两条最基本的公理:dT>0 和有限理性。第一条公理,我们称为经济学第一定律,阐述了全部经济学的奥秘,即交易增加财富。在《中产阶级如何保护自己的财富》这本书中,我用单独的章节进行过阐述。

在整个图中,我们看见 Lv 1 的目标是「富国强民」。国家强大这种事,你找一个钢铁专家、火箭专家、水稻专家,他们对于国家的「帮助」都是显而易见的。但是经济学家的作用就不是第一眼能看得出的。经济学能「创造」财富,那么财富从何而来?亚当·斯密的回答是「交易创造财富」。用一件商品和另一件商品交易,物资并没有增加,财富却增加了。

如果把「交易」这个概念再外延一点,假设有「成千上万」件商品,集中在一个集市交易,则交易再配置所能创造的价值就更为惊人。有些物资对你完全是无用之物,对于别人却是求之不得,具体可参见淘宝 C2C 店铺。

目前,像法国这样的经济体,交易产生的财富也远远超过了生产,大概是交易占 75%,生产占 25%,商业创造的财富是工业的三倍。T 代表 Trade,贸易;dT 是微积分符号,代表 T 的微小改变,dT>0,就是任何一个微观的角落,Trade 轻微增加都是好事。比如说,经济学中有著名的「帕累托最优」,指的是一个经济体,在现有的科技之下,所能达到的最大生产力。传统教科书上,「帕累托最优」是三重最优:一是生产者最优,生产量最大化;二是消费者最优,消费者的口味最佳化;三是生产和消费的比例最优。但是,在 dT>0 的公式下,整个「帕累托最优」可以简化成一行字,就是 dT=0。

如果是生产手帕和生产肥皂的商家,还可以进一步优化,手帕生产商和肥皂生产商就可以做个交易,dT>0。如果再也无法优化,则 T 达到顶峰,一切交易改良机会均已穷尽。学过微积分的人都知道,T 最大时,dT=0;消费、生产和消费的比例,同理。

dT>0 还有一个推论,即「任何不能增加贸易的调控,都是坏事」。我们一直可以看到,对于每项调控政策的分析,专家们往往是各说各的理,这时你只要把 dT>0 往上套,看看交易是不是增加了,自由贸易是不是增加了,就可做出判断。创造财富,要么就是「生产」,要么就是「交易」,既然不生产,如果不「增加」交易,那么新政策就是不可行的。

中世纪的巫术文化曾经搞得很复杂,走了很多弯路,「能量守恒定律」一出来,17 世纪绝大多数的学术论稿都可以扔进垃圾堆了。dT>0 这个公式,严格地说,就是经济学界的「能量守恒定律」。我们的生活中充斥着太多的错误论文,你只要把 dT>0 往上面一套,看看交易是比以前多了,还是少了,据此便可剔除绝大多数的错误论文。

除了 dT>0 之外,奥派还有一条「有限理性」,这个是什么,我们下节再讲。

发布于 2024-03-18 12:39・IP 属地广东查看全文>>

钟承达 - 0 个点赞 👍

经济物品及其价值

当“需要”——某人必须满足自己的需求的数量——超过可以取得的数量时,商品就是经济物品。尽管门格尔没有使用这个术语,暗含的意义是:经济物品是稀缺的。与经济物品相关,产生了节约的问题,就是在各种需求之间做出选择满足某些需求而不满足另一些,并以某种取得最优结果的方式行事。门格尔是在功利主义传统之外来完成这个任务的,他的经济人并不追求最大化快乐,而是要在最有效的方式上满足自己的需要。

需要及其满足

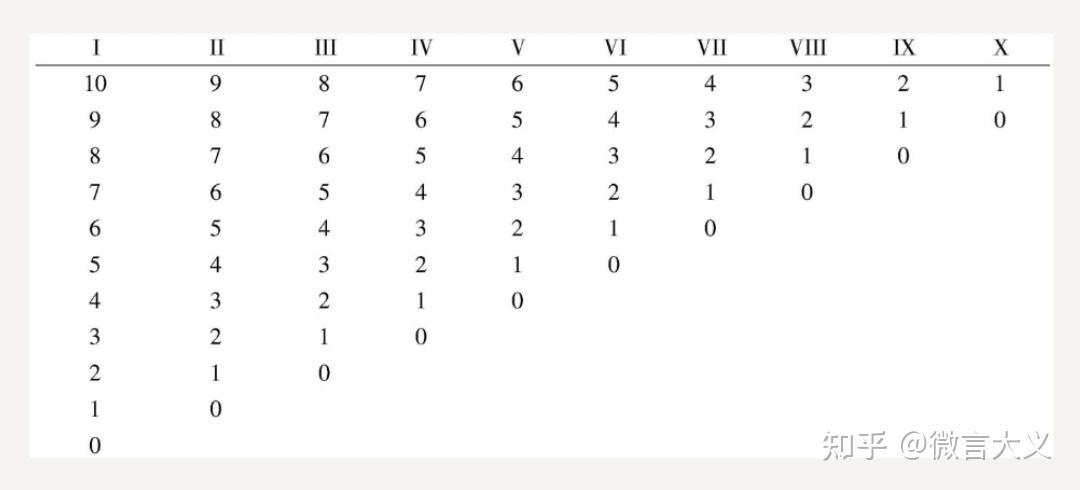

考虑到对不同类型的需要的满足和对一种或另一种需要的不同程度的满足,需要及其满足有不相等的重要性。需要及满足可以评定,首先是最重要的需要,降至较少重要性的需要,直至达到最后的饱和。门格尔没有用图形和数学公式来支持他的论证,相反,他列出了一个由假设的级别构成的表,表示在10个不同的商品中从对后续单位的消费中得到的满足的重要性。商品标作I到X,级别从表示最重要的10延伸到零。对这10个等级的重述如下: 门格尔分别用I栏和V栏说明个人对食物和烟草的需要。如果对食物的关键的需要所满足的程度用6表示,则对烟草的消费尽管在总体上不太重要,仍可设定其重要性等于进一步满足现在对食物的不太迫切的需要。在讨论这个问题时,门格尔没有提到效用递减,而是提到需要及其满足的重要性递减。他所建立的原理是,人们首先满足对它们有最大重要性的那些需要,然后是较小重要性的需要,直到一切需要满足到具有相等重要性。这个论证中的下一步,一个十分关键的一步,是从已经被刚刚阐明的原理中得到一种主观价值论。门格尔提出的问题是,如果一个人失掉了一个单位的同质商品的存量,那么结果是什么。他宣称,所丧失的一定是最小重要性的需求,如果遗留下的总存量未受影响的话。因此,他得出结论,对于单个人而言,某种商品总量中,任何一个单位的价值,等于借助于该种商品总量的一个单位而取得的最不重要的满足的意义。

维塞尔与庞巴维克

门格尔最重要的追随者是弗里德里希·冯·维塞尔(1851—1926)和欧根·冯·庞巴维克(1851—1914)。二人是同学和朋友,最后成了两姊妹的丈夫。严格地说,他们不是门格尔的学生,他们只是由于在20岁出头时读了门格尔的《原理》,从而处于他的思想的影响之下。由于门格尔退休较早,后来出名的奥地利人包括哈耶克、米塞斯和熊彼特都不是门格尔的学生而是维塞尔和庞巴维克的学生,他们在当时古老的哈布斯堡帝国中取得了许多教学职位。维塞尔先是短暂地在维也纳,然后是在布拉格,最后再次在维也纳作为门格尔的继承人执教,但他在战争期间担任的商业部长之职打断了他的学术工作。庞巴维克在教书和财政部的工作之间反复变化着,他曾在因斯布鲁克和维也纳的大学教书,并曾三次领导财政部。 奥地利学派的原始集团中的这两个年轻的成员有着非常不同的性格。

庞巴维克是不知疲倦的争论家,是深入研究经济文献的学者;维塞尔因其奥林匹亚式地远离他那个时代的争论而闻名,并将自己的阅读严格限制在孔德思想的训练之内——他的妹夫曾经徒劳地企图将他的注意力吸引到职业经济学家关心的问题讨论上来。然而,维塞尔的学术兴趣比庞巴维克甚至比门格尔更为广阔,还包括社会学著作。 尽管维塞尔和庞巴维克的成就很突出,他们却没有哪个人的头脑有门格尔那样的创造力。在他们的工作中,他们继续追随着这个学派的建立者所提出的许多思想。两人保持着在德语国家中的经济理论灯塔地位,这一地位德国历史经济学家曾有过但已近乎消失。

维塞尔与社会主义经济学

在维塞尔的《自然价值》(1889年,1893年英译)中,他企图说明,在任何理性秩序的社会中——不管其制度如何——都得做出评价的意义上,经济价值是“自然”范畴。他得出了为后来的社会主义经济学研究提供先例的重要结论:

社会主义经济中不可能回避评价: 那里仍然像其他地方一样有需要;为充分满足需要可获得的手段是不充足的;人们仍然倾心于他的财产。一切不是免费的商品都被认为不仅是有用的而且是有价值的;它们根据可以取得的存量与价值之间的关系确定价值的等级;这种关系最后会在边际效用中将自己表现出来。这种基本的评价规律,正如我们已经解释的,对于整个社会是完全而无限有效的。

尽管维塞尔强调了主观价值论在社会主义国家中的适用性,但他和庞巴维克一样反对劳动价值论,并使之处于透彻的批判之下,后者在整整一代人的时间里以一卷题为《卡尔·马克思及其体系的终结》(1896年,1898年英译)的书中,对马克思的著作进行了主导性的批判。

庞巴维克与利息理论

庞巴维克对利息和资本理论做出了主要贡献,他也正是利用这些贡献提出了他对社会主义最有效的批判。他显然比维塞尔走得更远,维塞尔没有回答社会主义的生存能力和可取性的问题,而只是强调基本的经济原理在资本主义和社会主义之下都有效。庞巴维克的主要论点是,社会主义者对资本主义的批评实际上是对人类环境的批评,就是说,对稀缺这个核心问题的批评,而这是社会主义也不得不面对的。 庞巴维克的观点是在《资本与利息》(1884年,1890年英译)和《资本实证论》(1889年,1891年英译)中提出的。前者是有某种倾向性的关于利息理论的理论史,而后者包括了他自己的理论贡献,它受到了很大的注意,并且刺激了直到今天都远未解决的争论。庞巴维克论证说,人们倾向于过高地估计未来资源而过低地估计未来的需要;另外,今日的可得到的商品在未来会体现出更高的价值。根据这“三个理由”——前面两个是心理学上的,后面的一个是技术性的——与同样种类和数量的未来商品相比,人们倾向于对目前商品赋予更高的价值,并且引导他们用目前的商品换取未来商品时要求被支付一笔额外费用,使现在和未来商品的价值相等。这种额外费用就叫做利息。

庞巴维克自己举出的几个例子说明了这三个理由的意义。人们倾向于过高估计未来的资源:如果他们目前因为缺少某些商品而受苦,他们可能就有理由期望在未来得到更充裕的供应。比如暂时的悲哀和灾难,以及那些企盼取得更好职业,从而使他们的经济地位得到改善的人。人们倾向于过低估计未来的需要:他们之所以这样做,是因为缺乏想像力与意志力,以及生活的不确定性与生命的短暂。目前的商品在未来是会产生更高价值的商品:需要喝水的人可以走向泉水并以手捧水来喝。或者他可以将一段木头制成木桶,在他的房子里储存大量的水,但这种更有优势的条件需要时间来生产一把斧头并且伐倒一棵树。甚至为了取得更大的便利,他可以建构水管将水引向他的房子。在这里,从劳动的消耗到取得水的道路变得更长更曲折,但结果仍然是更有报酬。正是在这些基础上,人们对于目前可以取得的商品的评价高于将来会取得的商品的评价。

米塞斯

……单说纯理论的著作,不受经验主义的污染,没有数学,方法论上和政治上的个人主义是奥地利学派的标志,没有人比米塞斯能以更直接和不妥协的方式将这些传统继续下去了。他批评社会主义,认为社会主义经济制度是不可能的,因为社会主义没有合理的定价方法。他的批评是有影响和发人深省的,可以同一代人以前庞巴维克对社会主义的批评相提并论。米塞斯像庞巴维克一样但更为教条主义,也怀疑经济干预主义体制的可行性。他非常强烈地坚持自由放任,即使在货币政策的领域中也拒绝对政府的角色妥协。在这个领域中的这种角色,在很长的时间里已经为大多数经济学家所接受,尽管他们在其他方面可能是保守的。随着时间的继续,特别是随着凯恩斯思想的扩散而带来的公共政策的扩张,米塞斯坚持自己观点的不屈不挠的强硬立场使他处于一种极端的境地,远离了经济思想的主流,并且被他的某些同时代人认为是乌托邦式的。

哈耶克

哈耶克比米塞斯年轻20岁左右,也同样有个人主义的和自由意志主义思想,但是更愿意接受数理经济学,因此能够参加当时技术经济学的讨论。在他的事业中期,他对经济周期理论和资本理论做出了值得注意的贡献;但是在晚年,进一步转向经济组织、理论史和经济哲学的更宽广的问题。

哈耶克对经济周期理论的贡献是过度投资理论,其中“投资短缺”在两种意义上导致低迷时期:当投资基金不再随着可以取得并因而使那些已经建设但需要补充的停止下来的项目成为未完成的投资项目时,萧条就发生了。 哈耶克在方法论上首先关心的问题,对于数学的使用不如对于他称之为“科学主义”的经济学中自然科学方法的使用,在他看来,认为它理所当然地——并且鼓励——应用适合于单调的自然科学对象而不适合于人类的控制。他没有像米塞斯那样宣扬人类的自我指导的影响,不变地强调依靠非个人的市场训练;实际上,他将理论经济学限定为目的“在于解释社会经济学行为中的那些一致性,这些行为不是精心设计的结果”,而是“独立的个人和集团的相互作用的结果”,因而从中除掉了一切非市场的现象。在1950年提出的这个定义反映了哈耶克和其他的奥地利人对凯恩斯经济学的典型态度;后者要求通过公共政策实行有意图的行动。

尽管对于某些人而言,奥地利学派的观点似乎是老式的,在时代步伐以外的,其他的人将它评价为在以新的凯恩斯导向的正统为特征的思想空气中使对基本问题的讨论保持活力的手段。 哈耶克将经济学等同于对市场经济的研究远远超出了门格尔的教导。门格尔不断地指出,许多社会现象不是“有机地”产生的;它们不是作为无目的的社会形式而兴起的,而是“实用性的”,就是说,是“社会成员协议或积极立法的结果,是有意图的社会共同行为的结果”。同样,米塞斯对绝对的自由放任的支持违背了维塞尔的教导,他提到劳动市场时写道:“考虑到个人的无助,自由主义学派的口号‘自由放任、通行证’几乎成了一种嘲笑。”

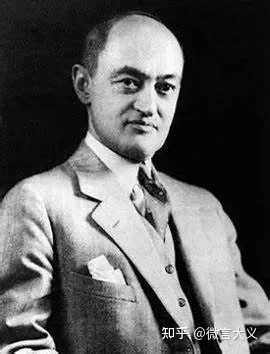

熊彼特

当哈耶克和米塞斯按他们自己的方式改变他们的导师的遗产时,熊彼特在使自己从他的先驱者的著作中解放出来这一方面走得更远。他没有接受和夸大他们的著作中的某些传统,他更易于接受许多奥地利学派范围之外产生的影响,首先是他认为高于一切现在理论家的瓦尔拉斯的影响,其次是他在早期的个人接触中与之联系起来的英美传统的影响。在熊彼特与奥地利传统的决裂中,更突出的是他的一般方法,这被称为是“方法论的宽容”之一。他的著作不限于较早的奥地利人所耕耘的纯粹理论的一种类型,而是更为广阔,并且反映了他寄予数理经济学和以数量为导向的经验研究的希望。他实际上有一次评论说,如果命运允许他重新开始自己的研究,他就希望成为一个经济历史学家。他的兴趣的广泛范围在他的《经济周期》的副标题中表现出来,他称之为《资本主义过程的理论的、历史的和统计的分析》。 熊彼特著作的核心思想是要强调企业家的精英对于变化和增长、对于经济周期以及对于资本主义的生存所具有的重要性。

编辑于 2024-03-21 07:36・IP 属地湖南查看全文>>

微言大义