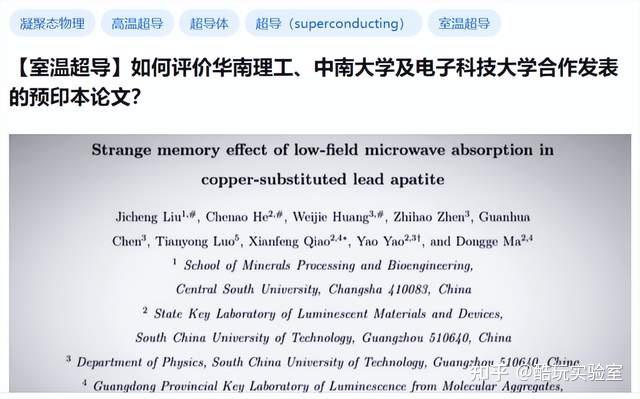

【室温超导】如何评价华南理工、中南大学及电子科技大学合作发表的预印本论文?

- 8 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

鲜艳的红领巾 - 3 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

非瑞克西亚密探 - 1 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

我妹叫小污 - 0 个点赞 👍被审核的答案

查看全文>>

一二三三二一 - 5 个点赞 👍

明明是中南大学的一作和第一工作单位,不明白题主为什么把华南理工放在前面。

查看全文>>

山有木兮 - 4 个点赞 👍

还没看到论文就炒作,通讯还是搞有机光电,离谱

查看全文>>

singada - 0 个点赞 👍

打个卡, 支持一下各位老师的辛勤实验!

查看全文>>

冷风 - 1427 个点赞 👍

省流:我们测到了具有显著抗磁性磁滞回线的低场微波吸收,通过不断转动磁场方向可以令这个现象减弱直至消失。没有哪种磁性会被外磁场杀掉,除非超导。

==========

正如网友们调侃的,LK-99像一个调皮的孩子,不断跟我们开玩笑、捉迷藏。高兴的时候,冒出来一个很大的信号,不高兴的时候就消失不见。有一段时间我们被折腾得都快崩溃了,直到真相逐渐显现出来。

没办法,要下非凡的结论,必须要有非凡的证据。

其实这句话既适用于超导,也适用于铁磁。如果我们的所有数据都用铁磁来解释,我就取个标题叫《我们制得了一种全新的室温铁磁半导体》,同样会面临诸如“你的铁磁共振FMR信号在哪”之类的质疑。

所以我给乔说,咱既然决定用微波来做这个事,就别管那么多,实验数据只要是真实的、可重复的,怎么解释无非是一个八仙过海各显神通的过程。因此我们放出的每一个数据都经过了至少三次重复实验,上千次的反复扫描,并且至少有三个独立样品具有相同性质。特别是变温实验,为了尽可能稳定,每个温度点等的时间都很长,每次在那一坐就到半夜,学生也辛苦了。

有一些人会讲,你用的不是传统实验手段,你应该用SQUID测钻石曲线,用STM测输运,如何如何。以前也说过,微波吸收本质上就是在测交流磁化率。所谓的抗磁性,不光只是针对静磁场,微波同样是电磁场。常用的EPR测试装置经过了精密调谐,样品放置处正好是其磁场分量最强、电场最弱的位置,再加上一个调制的交变磁场,超导当然会抵抗这样的磁场,并产生信号。

如果你问一个没学过固体物理的人什么是半导体,他可能会说,导电性不太好的材料吧。而物理专业都知道,我们应该用能隙来定义半导体。超导,是电、磁、光、热等一系列奇异现象的总称。超导BCS理论最核心的结果就是超导能隙,是他们拿诺奖的主因,而要想进一步推导零电阻和迈斯纳,其实并不简单。

低场微波吸收(LFMA),或者叫非共振微波吸收(NRMA),是早年间对超导材料进行早筛的重要手段,像铜氧化物、碱金属掺C60等很多都是用微波先行筛选的。因为虽然能吸收微波的材料很多,水也能吸收,但是要靠静磁场来激励,这样的材料非常罕见。即使是铁,也不能是普通铁,得是经过特殊处理的铁合金纳米颗粒或薄膜。

毫无疑问,就像半导体吸收可见光一样,在磁场辅助下,对微波的光子吸收是超导能隙的重要特征之一。只不过超导能隙很小,很容易被温度的热涨落关闭,所以超导材料不像半导体那样能普遍在室温存在。但反过来想,半导体降到低温也一样不工作,所以原本用于识别低温超导的实验方法,本身也不一定能在室温适用。

现在这个新材料的特殊之处,就在于目前的工艺还很难做出纯相,或者做出纯相了反而没信号,所以如果用PPMS测,测出来一个大的顺磁信号,低场附近小小的拐一下,你说我该怎么处理?那个顺磁信号是减还是不减?不减没说服力,减了更没说服力。因此,优先测微波、测超导能隙,是目前最可靠的实施路径。

不过现在用微波的人少,可能也是因为这玩意技术含量偏高,不像PPMS那样放进样品腔傻瓜式的点几下鼠标就可以。因为每个样品的微波共振频率不同,只能靠手动机械调谐,手感很重要。有时候乔说,不行了,手都拧出血泡了,我就在旁边加油:换副手套再拧拧,就可以去瑞典了。

==========

正如我们上一篇挂到Arxiv上的文章所讲,其实我们在8月份的样品中就看到了一些疑似超导的信号。但是由于在五六个样品中只测到了一个,属于孤品,所以当时没有报道,画图的时候刻意避开了那些信号。

如果说我们的第一篇文章是侧面迂回,第二篇就只能正面强攻了。啃下低场微波吸收这个硬骨头是我自己一开始就定下的目标,所以第二批实验着重就以重复那个有低场信号的样品为主。不幸的是,又烧了将近二十锅,只出了两个,工艺参数还看不出有什么规律,最要命的是中间还经历了炸锅。而幸运的是,其中一个的信号非常非常强,绝对不可能是本底误差。成功率很低,但好歹重复出来了,心定了很多。

能不能再继续重复,其实还是没底,主要是合成的规律还没有完全摸出来。上次做出来是因为停电,这次做出来是因为炸锅,咱总不能再炸一次吧?当然也不必过分担心啦,我们最新烧的一批还有一个更有趣的样放在那没来得及解呢。

本来想写一点合成的细节,那才是我们研究中最有趣的部分。我有很多想要分享的心得,我也不是孤胆英雄,很倡导科研共享,毕竟科学是全人类的事业。不过跟渣男沟通后,还是决定暂时保密。我能理解几位年轻人这次承受的压力,包括武博。都21世纪了,做一个自己感兴趣的科学探索,既没有拿多大的项目,也没有空耗国帑,成功也好、失败也罢,本都是自然的事情,又没人故意造假。却竟然还要承受各种敌意,不看年份还以为是在布鲁诺那个时代呢。

菜是原罪,我反复这样告诫自己。

==========

什么是低场吸收?就是在9.6GHz的X波段微波照射下,在500高斯以下的外加磁场,样品对微波有吸收信号。当时我们将目标范围锁定在500以下,主要是为了避开三价铁在700以上的铁磁峰,不然又讲不清楚。

通常来说,会有三类材料在这样低的磁场范围内吸收X波段,分别是超导、软铁磁和半导体二维电子气。不过,三者的信号特征有定性上的显著不同,非常容易区分开。

其中,半导体材料主要是通过自由电子磁阻效应吸收微波,它的特点是峰特别宽,最大吸收场要到1000高斯以上,并且没有显著的磁滞效应。另外,半导体要吸收微波,必须迁移率足够高、电阻足够小。正如我们文中讲,我们的高场正常态信号中可能存在这种半导体磁阻的影响,以后有空了再仔细分析。

最关键也是最难的,就是排除软铁磁的可能。不可能是硬铁磁,相对磁导率没有几百以上的磁性材料不可能有低场吸收。而且即便是软铁磁,还得是几乎没有什么回线的软铁磁,文献里能测到低场吸收峰的样品,矫顽场几乎没有超过100高斯的,而我们的磁滞信号分叉点最大有将近500高斯。

软铁磁的低场吸收通常有如下几个特点:

1、它一般不是独立的峰,而是FMR铁磁大宽峰附带的侧峰,所以不能独立计算g因子,要不然就大得太离谱了。往大磁场测会有明显更强的铁磁信号,而且一般不会测到自由基的顺磁信号。由于近邻作用,铁磁和顺磁共存的情况很罕见。

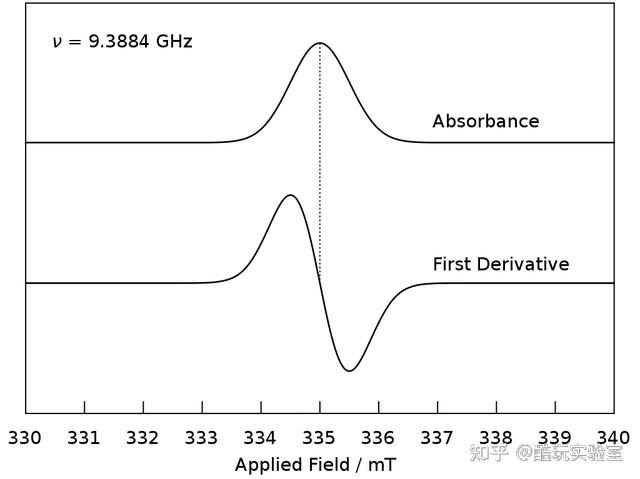

2、它的峰形一般比较尖,而且随着磁场增加,微波吸收是衰减的,因为磁场越大,磁矩越不容易翻转和进动,也就越难以吸收微波,亦即我们说的饱和磁导率的情况。EPR谱是吸收强度对外加磁场求导数,类似于对磁滞回线求二阶导数,所以软铁磁的低场微分信号通常是负的,超导一定是正的,这是铁磁跟超导定性上的差别。

3、铁磁和超导在向上和向下来回扫场的时候都会产生磁滞效应,但软铁磁的磁滞性要弱得多,并且上下回扫不会改变吸收强度,只改变峰位,这跟静态磁滞回线的原理一样,因为材料中存在剩磁,所以共振的外加磁场位置会有变化。在零场时,上下扫场的结果呈跳变型的开口状,就跟铁磁MH回线那个跳变一样。开口和闭口体现了铁磁和超导最本质的区别。

4、变温的时候,铁磁的低场峰会逐渐变宽变弱,直到消失,就像磁滞回线低温会变宽变方正一样。这跟FMR一致,因为低温时磁畴更大,所以能响应的磁场范围也越大,高温则主要是顺磁信号,所以又窄又尖。

5、由于通常能观测到低场吸收的铁磁材料只能是多种铁磁元素的薄膜异质结形态,靠不同磁矩之间的铁磁耦合实现吸收,所以微波一般只有从某些特定角度入射才会吸收,有着非常强的各向异性。在我们这种粉末样品中,铁磁通常不会有明显的响应。

以上几个典型特征在我们的测量中均没有观测到。我们的信号有非常清晰的自由基顺磁峰,没有观测到显著的铁磁大宽峰(除了明显是玻璃管带来的铁杂质峰)。铁磁大宽峰长啥样我以前放过可爱呆的一组数据,就特别明显。我们也有一组样品是这个特征,以后会单独写文章报道。

但实际上不用废那么多话,要证明不是铁磁很简单,用磁场把它杀掉就行,魔法对抗魔法嘛。问题是,怎么才能杀掉呢?

==========

我们观测到的所有样品的低场信号全部都是抗磁信号。

EPR最大的优势,就是信号的正负相位可以通过同一个样品的同一组测量结果的自由基信号来自行校正,不存在VSM那种方向测反的bug。

按照惯例,一般将和自由基顺磁信号相位相同的峰,定义为吸收增强,也就是顺磁峰。与自由基相位相反的峰,定义为吸收减弱,也就是抗磁峰。这与将正的磁化率定义为顺磁、负的磁化率定义为抗磁是一致的。

我们的抗磁信号,峰又宽又慢,与铁磁的尖峰完全对不上。它的起峰位置是在30高斯,零场时吸收最弱,并随着磁场增加而增强。

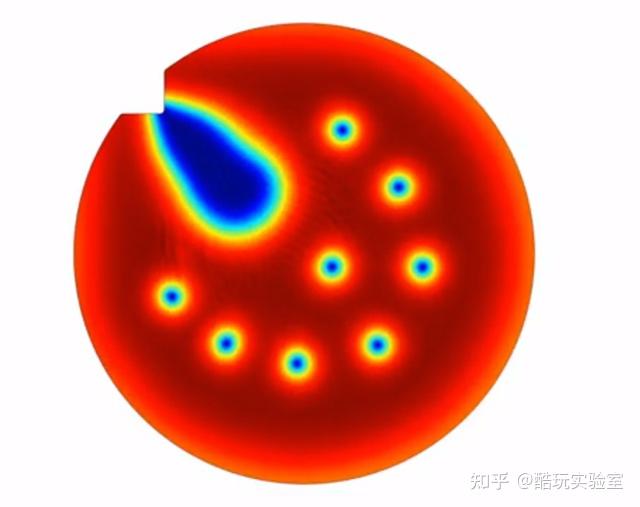

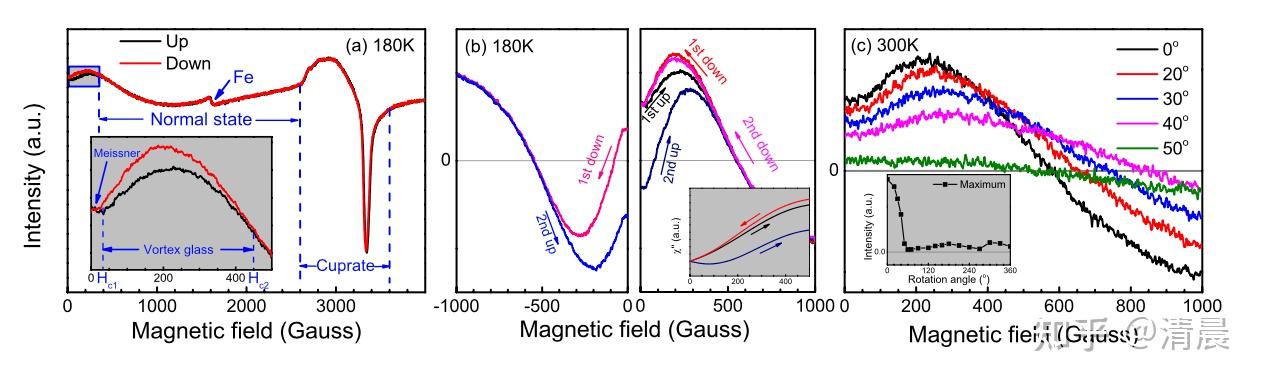

这正是超导的特征,因为足够低的场,超导完全抗磁,穿透深度小,微波无法进入。随着磁场的增加,超导进入混合相,一些涡旋磁通开始出现,并形成磁通蠕动、引导磁感线穿透,在静态MH曲线中这就是钻石曲线的物理来源,而在微波这里,我们用积分谱,也就是交流磁化率的虚部来表示这个曲线,它随磁场满足线性增长关系。

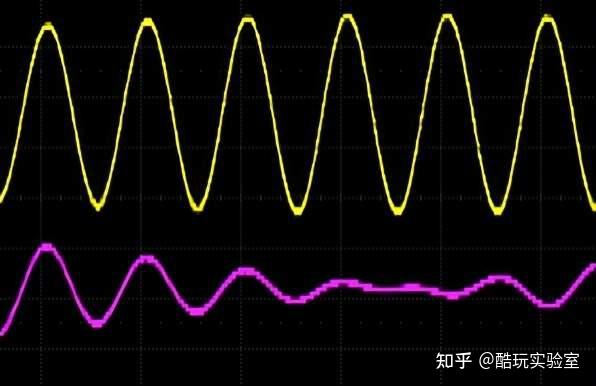

我们在上下扫场时也发现了显著的磁滞性,但没有发现峰位的明显移动,只有相对强度的变化,反向扫场比正向扫场的信号要强。更有趣的是,在磁场正方向扫完之后,我们转动样品反向到180度,相当于磁场反向,信号竟然也跟着反向,这是一个非常重大的提示。

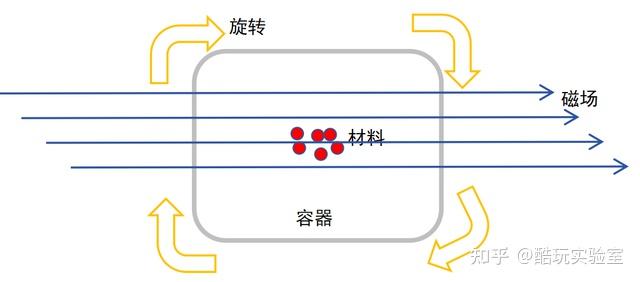

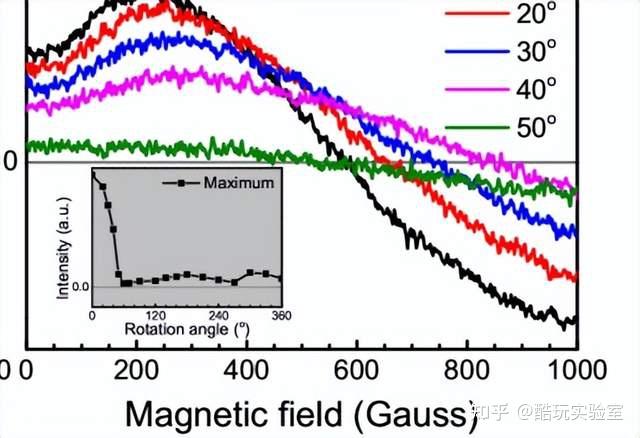

于是,我们最solid的证据出现了,它来自连续转动磁场方向。因为我们的样品是粉末,无论初始什么方向放进去,信号是一致的,没有各向异性。而一旦开始转动磁场,我们发现,低场信号随着转动的方向迅速衰减,很快就几乎完全消失。相应的自由基信号仍然稳定。

我们将这一现象称为“奇异的记忆效应”,写在标题里是因为我对这个实验设计很得意。因为信号消失以后,无论是否回到原来方向,还是加一个1T的大磁场,都无法再激活它,信号始终处于完全消失的状态。甚至我们拿出来热烘、紫外灯照射等等,也都没用。只有将它静置一到两天,信号才又恢复正常。

这就是我一直在找的铁证。显然,没有哪个磁性会在磁场作用下消失。能被磁场杀掉的,还能叫磁性吗?再结合前面看到的强磁滞回线,我们认为,只有超导persistent current、及相应的超导涡旋流,能对上述现象做出最合理自洽的解释。

实际上,自从LK99出现以来的许多复现,为什么会有那么多奇怪的磁性出现,尤其是所谓半悬浮实验,应该都是由这种饱和吸收引起的记忆效应决定的。之前我还一直奇怪,一个磁颗粒在磁铁作用下稳定了以后,为什么还会到处跳来跳去。利用这个饱和吸收的原理,就非常容易解释。所以我依旧坚持,半悬浮实验验证的就是迈斯纳效应的磁通钉扎,因为连肉眼都观测到了充放磁现象。那些用坡莫合金来反驳的,请你先用永磁铁把它的磁性杀掉再说。

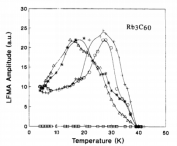

另一个重要数据是变温。我们测得了与铜氧化物、Rb3C60、MgB2等典型超导材料完全一致的变温曲线。而唯一的区别,就是它们的温度低,而我们的温度高很多。

铜氧化物 C60 二硼化镁 如图所示,微波吸收降到0的温度,就是电阻从零开始增加的温度。不考虑自旋的影响,低场微波吸收的本质就是零电阻。你把金属放到微波炉里,它不会吸收微波。就像陀螺,放到平坦的地方才能转很久,坑坑洼洼的地方转几下就会停,还有龙卷风,宽阔的海平面上才能形成,一到陆地就减弱了。所以只有真正的零电阻,才会出现能隙、以及涡旋态这种稳定的激发态,这是超导和普通金属的最大差别。

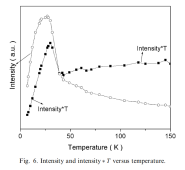

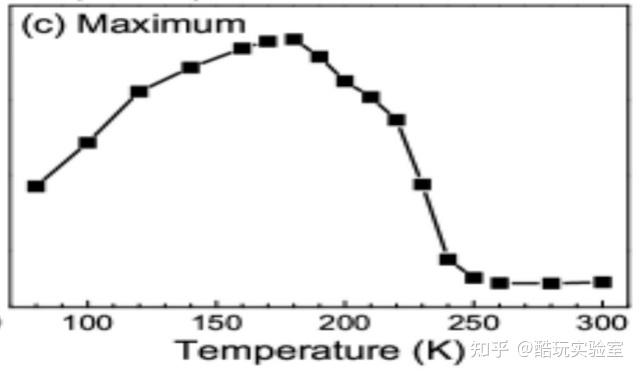

因此,这个变温曲线最大的特征,就是它的信号强度随温度先增大后减小。低温下,由于超导相比较纯,所以吸收是较弱的,体现了完全抗磁性。随着温度升高,涡旋增多,吸收增强。在我们的材料中,最强吸收的位置在190K左右。

进一步升温,在接近相变点时,开始进入混合相(预配对相),吸收迅速衰减。但可能还存在赝能隙,所以信号没有完全消失。转变温度大约在250K左右,与我们上一篇文章报道的相干性消失的温度一致。可爱呆报道的ZFC/FC分叉的温度,也与我们差不多。

==========

说实话,这个事情越做越魔怔。其实那个抗磁的磁滞回线早就测出来了,即使我们的信号特征能跟已知的所有超导材料对上,而翻遍文献库也很难找到能完全对得上的铁磁材料,但我们当时还在拼命做心理建设,地球上肯定存在具有强抗磁性磁滞回线的铁磁材料,只是磁学专家们还没把它找出来罢了。

如果你说我们这样随便烧一下,就在没有铁磁元素(不考虑痕量的污染)情况下,烧出需要纳米级精确生长的合金薄膜中才会出现的磁性材料,那我们也是够牛的。

当然你也可以说,找不到文献对应是因为一般铁磁材料很少测交流磁化率的虚部。的确,虚部对于铁磁来说相当于三阶非线性响应,是磁畴在空间上的移动导致,它通常要比其实部、或者DC磁化率弱一到两个数量级。

而超导的交流磁化率,实部和虚部相当,都是线性响应,实部对应的是迈斯纳效应,虚部对应的是零电阻效应,故而本身就在超导体系中测得最多。在我们的材料中,室温下低场吸收的强度超过了铜三态线顺磁信号的强度,光从量级上就已经很难用磁性来解释。

但我这个人就是有点杠,证据虽然是够的,但就是没达到一锤定音、让反方无力反驳的程度。所以我又绞尽脑汁想了两个礼拜,才想出转磁场这个把戏。

这也是一个巧合。那天我去实验室比乔他们早,没事做,就拿样品在一块小磁铁上晃,想拍一下全悬浮。结果后来放进腔里一测,信号直接被玩没了。当时我还吐槽:这就是他们说的铁磁性,也不经造啊?

==========

关于超导的低场吸收,通常有两种解释。一种是Muller他们自己提出的,就是在超导相之上存在一个(涡旋)玻璃态,能够让部分微波穿透进去。我们现在更习惯于将这个玻璃态称为第二类超导体的混合态,也就是在迈斯纳态的基础上钉扎了磁通涡旋的情况。

另一种是早年间有人提出的基于约瑟夫森效应的解释,即在超导体表面尚未完全超导的情况下,部分区域处于正常相,就形成了SNS的约瑟夫森结,从而会形成超导隧穿流,用来吸收微波。

这两种解释,前一种会出现所谓正常的磁滞现象,也就是钻石型MH曲线,此时正向扫场时因为磁通涡旋尚未形成,吸收较弱,反向扫场时磁通还在,吸收更强。后一种则会出现非正常的磁滞现象,即反向扫场时吸收不会增大,反而会减小。在一些特殊设计的超导颗粒中会出现第二种情况。

我们测到的磁滞性属于第一种,也就是正常的超导回线。180K的时候,30高斯开始起峰,到450多高斯磁滞性消失。按通常标准,可将前者定为下临界场,后者定为上临界场。据此推算的超导相干长度大约在200-300纳米。

至于为什么转动磁场信号会消失,因为材料是无定形的粉末,里面的晶格取向各异,所以能被诱导出来的磁通涡旋在各个方向都有。磁场一转,就把各个方向的涡旋都诱导出来了,形成饱和吸收。并且涡旋不像自旋那样可以通过进动来响应磁场,涡旋类似于陀螺,具有很强的定轴性,这就导致信号的消失。静置一段时间后,涡旋流通过蠕动自然衰减,样品也就恢复正常了。

==========

并不是微波吸收越强,超导相就越大。传统超导材料一旦进入微米或更大尺度,穿透深度就非常浅了,吸收也会大幅减弱,大多数的体相超导材料反而是测不到微波吸收的。因此,微波给出了一个可能的技术迭代路径,我们目前手里的样品已经看到了这个趋势。

铁磁分硬铁磁和软铁磁,后者磁导率大,能够引导更多的磁感线进入材料并吸收。超导其实也分硬和软,也就是通常说的第一类和第二类超导,前者相变区间窄,既不会有微波吸收,也测不到所谓的钻石曲线。后者才是功能更为丰富的软超导材料。

正如软铁磁材料最重要的应用场景就是利用它超高的磁导率,超导的主要用途之一也是如此。超导量子芯片就是利用微波来进行信号的编码和计算。我们这次的结果,不仅可以做芯片,连超导存储也一并解决了。

当然,现在的关键还是要想办法做大,核心工艺其实跟当年YBCO的技术路径非常类似。正如陈博讲,当年铜氧化物的掺杂区间是一个较宽的盆地,容易顺着坡往下滑。现在我们遇到的是起伏的丘陵,多个物相犬牙交错,所以合成的难度陡然提升。以我们目前做的样品,成功率还不到10%,相信其它几家也大差不差。

迟早大家都是要走出学术森林的,最后大家把自己的合成方案拿出来一对比,不知道是会心一笑呢,还是虎躯一震?很期待那一天。

=========

关于投稿,这个事情只能慢慢来。肉眼可见的一定会遭遇强烈抵抗和恶战,我们做这个事情之前就有心理准备。毕竟有无数人已经迫不及待宣布过这是一场闹剧,即便韩国人的文章都还没见刊。

宣称室温超导的论文年年都有,以前放在arXiv上被人当一乐子就过去了,这次为什么需要各大权威亲自下场盖棺板?我们算是复现大军里最靠前的吧,现在谁能做出像我们这么纯的电子信号,一点杂峰都没有?我们的合成相图已经画得那么细了,连我们的成功率都不算高,别人烧炉子的水平又能比我们高到哪去?

做科研呢最重要还是取悦自己。碰到一个好玩的新材料体系,又没人做过,很难不让自己兴奋。就像老乔,一边要推进自己手上那些有机分子的研究,一边要做这个,很明显做这个的时候更有愉悦感。那些几十年前的老分子,测个数据,发个文章,流水线式的完成绩效指标,学生时代的激情就是这样一点点磨没的。

“垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。”以前说过,我此生最大的科学梦想,也是十几年来致力于研究的课题,就是把量子相干性变成资源为人类所用。这是人类尚未开发的一个无与伦比的能源库。

那天第一次转完样品信号消失,我几乎一夜未眠,惴惴不安地想知道第二天它到底能不能恢复。直到第二天亲眼看到信号再次出现的时候,你们能体会那种看到了未来的心情吧?以前我研究的那些在飞秒激光下展示出来的相干性,毕竟不够直观,也很难实用。也许是我的知识浅薄,但这的确是我肉眼所见的第一个,量子相干性从产生到消失的全过程。

我们出生得晚,没有赶上过去两百年风云际会的科学盛宴。但又恰逢其时,因为可以自己亲手去敲开未来的大门。

发布于 2023-12-19 09:04・IP 属地广东查看全文>>

洗芝溪 - 720 个点赞 👍

查看全文>>

不想实名好害羞 - 194 个点赞 👍

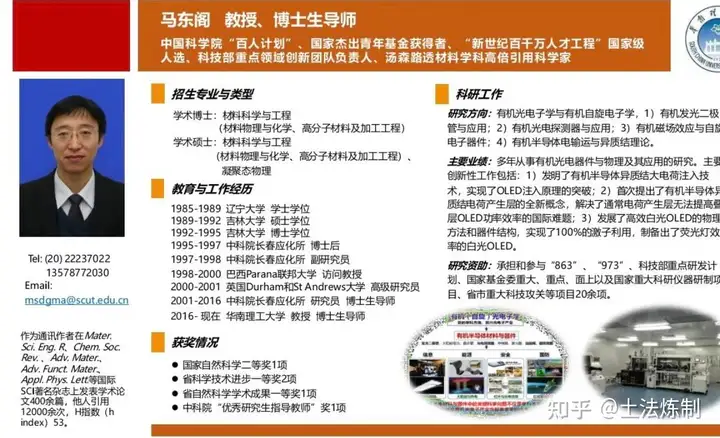

因为论文已经实名我对这篇论文的主要几个老师的履历一一给大家介绍一下。

罗老师大家都很早认识了

声明:以上信息均摘自网络,与论文中名字与单位可以对应。

编辑于 2023-12-19 11:40・IP 属地陕西查看全文>>

土法炼制 - 128 个点赞 👍

如果有个标题为“某团队首次实现了室温超导”的新闻突然爆出来,你是会点进去看呢?还是直接划走?

01

很难说,今年是“室温超导”的幸运年,还是水逆之年。

说它幸运呢,是因为超导这个诞生了上百年的领域,从未像今年这样,吸引到如此多的普通人的关注,而且还成为了资本市场的明星概念。

说它遭遇水逆呢,是因为将它推上风口浪尖的两个新闻:

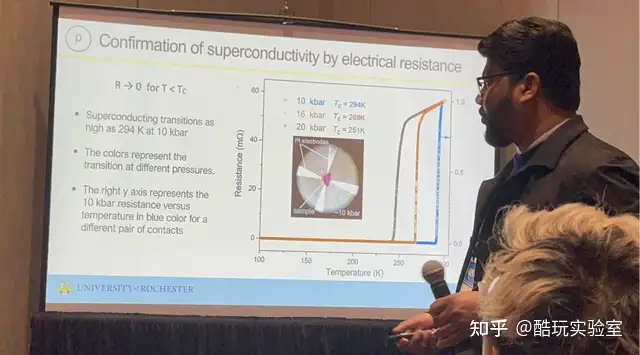

3月7日,以美国罗切斯特大学助理教授Ranga P. Dias为首的科研团队宣布,他们在约1GPa(一万个大气压)的压强、21℃的温度下,

观察到氮镥氢化物上存在超导现象。

站立者为Ranga P. Dias

7月25日,隶属于一家名为“量子能源研究中心”的韩国公司的三人团队发表了两篇论文,宣称发现了室温常压超导材料——LK99(掺杂铜的铅磷灰石)。

LK99晶体

在今年即将结束前,都已被贴上了“狼来了”的标签。

11月7日,自然杂志撤回了Dias发表的多篇有关室温超导的论文。

Dias本人也需要接受关于他学术不端(捏造数据、弄虚作假)的指控调查。

12月13日,(网传)韩国“超导低温学会验证委员会”发布白皮书称,

在综合考量原论文数据和国内外复现的实验结果后,认定完全没有证据可证明 LK-99 是常温常压超导体。

室温超导,依然还只是一种存在于想象中的超级技术。

而这两个引爆世界关注的“标题党”,也让很多关注科技发展的朋友,一看到有关室温超导的新闻,就直接划走。

因为,太TM欺骗精力和感情了!还一轮又一轮的没完没了!

这不,某乎昨天又出了个关于室温超导的话题。

正常情况下,我是肯定不会再关注这个领域的新闻的。但正是视线停留的0.2s让我注意到——这次的主角是中国的研究团队。

本着支持“国产”的原则,我点进去看了。虽然原本没抱太大的希望,毕竟,这个领域哗众取宠的“前科”历历在目。

然而,当我深读了其原始论文后发现,事情开始变得有意思了起来。

02

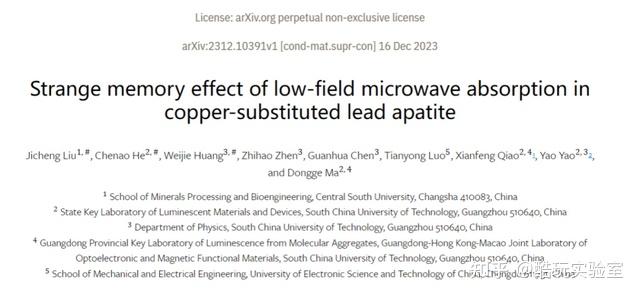

这篇发表在预印本网站Arxiv上的论文标题——Strange memory effect of low-field microwave absorption in copper-substituted lead apatite,

翻译过来是《铜掺杂铅磷灰石的低场微波吸收的奇异记忆效应》。

Hmmmm。。。

标题就看不懂,不过这意味着,中国团队似乎没有像韩国团队那样有搞个大新闻的打算,可信度大幅度提升!

但问题是,超导呢?超导去哪儿了?

随着我继续深入研读正文,原来是他们制备了一种材料,也就是铜掺杂铅磷灰石,发现了这种材料具备某些类似超导的特性。

等等。。

铜掺杂铅磷灰石??

这不就是LK-99韩国团队制备的那种材料吗??

还真是这样!

甚至这个中国团队的制备方法,也是沿袭了韩国LK-99团队的技术路线,也就是简单的混合加热。

具体来说,就是将PbO和 Pb(SO₄) 粉末按照1:1的摩尔比例混合加热(725℃,24h)生成Pb₂(SO₄)O;

再将铜(Cu)和磷(P)粉末按照3:1的摩尔比例混合加热(550℃,48h)生成Cu₃P 。

之后,再将Pb₂(SO₄)O和Cu₃P 按照1:1的摩尔比例混合加热(925℃,5—20h),最终生成了实验用的材料——铜掺杂铅磷灰石。

这不禁令人汗流浃背。

因为我之前曾经对LK-99下过不成熟的判断,难道这还能翻盘??

当然,这个中国团队没有直接测出超导,也没有去做磁悬浮实验,而是用了一个间接的方法。

抗磁性导致的悬浮

将这种材料放置到磁场和低温环境中后,又对着它们发射微波(频率在300—300GHz间的电磁波)。

之后,利用所谓电子顺磁共振波谱仪,测得了该材料对微波的吸收谱线。

然后他们发现,这个吸收谱线的特性,与超导材料的一些独特特性,非常相似。

于是他们据此认为,这种材料可能确实包含某些超导物质。

这是怎么回事呢?

03

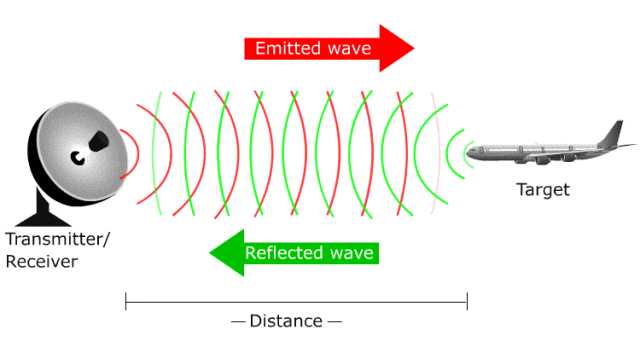

很多人应该都听说过隐形战斗机。

当然啦,这里的“隐形”并不是科幻电影里那种视觉上的隐形,而是通过在机身涂上一层吸收电磁波的物质,躲避雷达的追踪。

吸收电磁波的原理是通过某种物理机制将波能转化为其他形式运动的能量,最终化为热能,而不是再次反射出去。

雷达发出的波被战机的隐身材料吸收掉,自然就无法通过反射波发现战机的存在。

反过来看,如果有个仪器一直在监测雷达发出的波。

没有战机路过时,波形是一种样子,当隐身战机通过时,一部分波被吸收掉了,波形是不是就变了?

通过提取这种变化,就可以画出波的吸收光谱。而这,便是电子顺磁共振波谱仪EPR的工作方式。

微波(雷达)照射实验材料(战机),材料的某种特性产生了对微波的吸收作用。同时,EPR监测到微波波形的变化,绘制出了吸收光谱。

而当研究人员用微波去照射实验材料时,奇怪的事情发生了。

他们发现了题目里的所谓“奇异记忆效应”,也就是实验材料似乎能记住它吸收过微波这件事,吸饱了就不吸了。。

由于该论文中没有实验照片,也没有示意图,我们只好想象下这个过程。

假设我们把材料放置在某个低温容器(180K,-93℃)中,受到一个固定方向的磁场影响。

这时候我们做一个操作,让它顺时针转起来,并改变磁场的强度。

具体来说,每旋转10°,就定下来,将磁场强度从0一直增加到5000高斯,再旋转10°,定下来,再将磁场强度从0一直增加到5000高斯,如此反复。

然后就发现,当转到50°时,吸收谱的一阶导数曲线在0值附近徘徊(下图绿线)。

随着角度继续增大,吸收谱的强度迅速降低,直至几乎为0(下图灰框中的曲线)

之后,无论是继续将样品旋转到其初始角度,还是将磁场增强到9600高斯,信号都几无变化。

这意味着,材料对微波的吸收已经饱和,简单来说就是:吸饱了。

随着材料的旋转,它在不同的磁场方向上都吸饱了,需要在日常环境中放两天,才能恢复对微波的吸收能力,这就是文中提到的“对磁场取向的奇异记忆效应”。

至此,我们终于看懂了这篇论文的题目——《铜掺杂铅磷灰石的低场微波吸收的奇异记忆效应》。

但这跟超导又有什么关系呢?

因为这种效应是一种超导体特有的效应!

04

以往的研究发现,由于存在所谓的涡旋,大多数超导体都具有低场微波吸收效应(LFMA)。

说人话就是在比较低的磁场下,会吸收微波。

而所谓涡旋,指的是对第二类超导体施加磁场时,其内部产生的一种量子效应。它又被称为通量子(Fluxon),可以在超导体内移动。

超导体内产生涡旋(蓝色小圈)的模拟图

涡旋是导致超导体吸收微波的因素,而由于更高的磁场会感应出更多的涡旋。

超导体在较低的磁场下,它的微波吸收效应和磁场强度会呈正相关的关系,也就是导数大于0。

吸收谱线(上)及其一阶导数曲线(下)

而在本文的研究中,实验材料在低于500高斯磁场强度下的吸收信号导数值的确都是正的。

据此,文中写道:“这意味着存在超导性(implying the presence of superconductivity)。”

或许是这个结论的得出过程不够有说服力,研究人员又做了其他实验来进一步论证它,也就是之后的旋转实验。

当发现“奇异的记忆效应”后,文中写道:

“涡旋蠕变(votex creep)和消失过程十分缓慢(像液态玻璃流动),从而产生了记忆效应……长时间存在的涡旋只能被认为源于超导。”

说得相当明确了:这种材料中存在超导效应!

而后,该团队又在500高斯以内的低磁场下(论文中未指出具体大小),进一步测得了吸收谱的导数最大值随温度变化的曲线。

随着温度的升高,它先是增加,然后从190 K急剧下降。当温度来到约250K后,数值几乎不再变化(趋于零),即体现不了出现涡旋的特征。

据此,可以认为临界温度就是250K,也就是大约-23℃。

所以这就是室温(东北冬天不开暖气)超导材料!

05

当然啦,即便实验表明这种铜掺杂铅磷灰石材料具有某些超导效应,也不能断言它就一定是超导材料。

因为超导最终开始要靠测电阻和做磁悬浮实验才能证明。

这个中国团队既没有做磁悬浮实验,也没有测它的电阻。

不过我们也可以从中看出,虽然公众对LK-99的关注已经降温了,但学术界的争论并未停止。

还是有一些科学家认为,之前之所以没有测出LK-99的超导,是因为没有办法在不破坏这种粉末状材料结构的前提下,对它进行精确的测量。

所以,才会有人想到用一些间接的方法绕着去做测量。

或许,学术界根本就不在乎韩国那个“超导低温学会验证委员会”所发布的白皮书。

你发布你的结论,我继续我的实验。

只要存在一丁点可能性,就值得投入百分百的热情。

你看,这不又取得了点值得深入探讨的新发现了吗!

PS:由于论文只是预印本,还未通过同行审议,即该论文还未正式得到学界认可发表。因此,它的价值到底几何,让我们拭目以待吧!

发布于 2023-12-21 11:01・IP 属地北京查看全文>>

酷玩实验室 - 78 个点赞 👍

提前恭喜洗老师、乔老师、罗老师和牛剑渣团队全球首次验证近室温超导

这次用来验证超导的材料并不是LK99的原配方,加入了韩国人专利以外的元素,不能算作LK99而是新材料ZNU-23,所以与前几天韩国低温超导协会的LK99无超导证据的结论不冲突。

转自洗老师评论:

稍微澄清一下:1,我们用微波作为主要测试手段从八月份就开始了,那时候还没看到韩国人的专利,并不是跟着他的思路走。用EPR这套设备可以测超导是我很多年前做有机超导时就知道的事,那是我导师给的课题。我在十多年前写过一篇jcp的文章,就是从理论上探讨微波脉冲电导早期的相干输运机制。前几年乔刚开始搭这套设备时,我就让学生拿过一个疑似超导的样品去测低场微波吸收,那个数据现在还在我电脑上吃灰。2,超导配对也是单线态。我们本工作没有给出支持三线态配对,也就是p波超导的证据。

3,证明存在超导相的逻辑基础就在标题上,即样品对微波的长时间记忆,这是persistent current的直接实验证据。为什么不是自旋,文中会有详细解答。

4,不光是YBCO,我们的结果和C60,二硼化镁,铁基超导也全部是一致的,不是trick,是一个非常universal的结果。

牛渣之前的回答:

编辑于 2023-12-19 07:42・IP 属地辽宁查看全文>>

不知名民科 - 72 个点赞 👍

听说需要零下24度,对于华南理工,中南大学,电子科大来说这肯定不算室温超导。

如果他们当时邀请了哈尔滨工业大学,说是室温超导,我觉得没有任何问题,还能节约一点暖气费。

发布于 2023-12-19 10:31・IP 属地湖南查看全文>>

夜色 - 54 个点赞 👍

超导体东山再起,磁小鬼卷土重来!

论文链接如上。

之前有人疑惑论文在哪里,这论文投预印本已经是上周的事了,只是在等审核,早就在知乎公开过了,很多人都知道这个消息,前两天那次热搜也明确透露了这个消息。如果不知道,那只能说,获取的消息并不够及时。

如果本次最后的结果是寄,其实对导派打击并不算致命,毕竟寄寄复寄寄好多次了,心态早就平和了,并不是绝对的失败,导派现在也已经不再局限于超导体,开始涉足其他材料。

我很想知道的是,如果最后的结果是导,那现在这些高呼这是炒作的人该怎么办?我觉得肯定是光速切割,删评沉默,不会出来道一次歉,也绝对不会承认自己有一点错误。他们并不对科学抱有任何热忱,也不对未来抱有任何期待。

他们只是随便找几个热点,随便找些东西痛斥几下,以博得流量和情绪。他们看不懂任何一方写的论文,也不愿意去看懂,更别提拿出证据来证明自己的立场——他们没什么立场,他们的立场一直是“反对”,通过反对掀起厌恶,通过反对掀起舆论,然后依靠情绪来博取关注。

关于论文的解读,既然原作者已经下场了,那就不是非本专业的人士凑热闹的场合了。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

已经开始有人删答案了,呵,一点没说错。

编辑于 2023-12-19 13:03・IP 属地陕西查看全文>>

不眠之龙 - 51 个点赞 👍

发现知乎大部分活跃用户也没有多少逻辑思维

什么是科学发现、什么是工程应用、什么是0-1,什么叫充分,什么叫必要

都不懂

对于这些啥都不懂就多看书,看高中教科书就行,别看别的,因为你们水平不够

= =

还是那句话事实归事实,逻辑归逻辑,立场归立场

这篇论文的事实是

1.通过实验发现了一个有趣的现象,有这个现象的大概率超导(非充分非必要)

2.目前还不确定具体是什么物质的什么状态具有该现象

论文外的事实

1.该项目目前主要是私人支持为主,政府公共资金的支持比较少

2.牛剑渣公司刚成立,实验设备正在采购,他们还要继续做,探索/解决合成问题

3.这个物质是不是超导和现实应用还有距离,和股市更是没有半毛钱关系,提股市只能说明你的脑子不足以炒股,@张姓某博士

逻辑是

1.可能性 :牛剑渣合成的物质(复杂的混合物)中大概率含有微量超导相

2.基于上述可能性,这个物质值得进一步的研究(人力、资金),即便不是超导,这个物质也有些有趣的特性

3.之所以现在不拿出决定性证据,因为拿不出来,合成上有难度

4.为什么没有决定性证据还要发文,因为需要占坑,更需要获得关注,进而获得支持资金获得学界的讨论

立场是

1.乐见其成

2.比大部分材料学、物理学教授花国家资金做的项目有意义,

材料学一直都是灌水的乐园,

为了这些灌水的、几乎没有一点点价值的 垃圾论文,这群垃圾教授每年浪费的科研经费至少也是以亿计的,

同时他们借助依靠国家课题采购设备、廉价的研究生劳动力开展横向企业课题,从中揣进自己口袋的钱也是以亿计

3.牛剑渣,姚老老师,罗老师这群人比上面的人可爱的多,即使他们抱着搏一搏明年去瑞典的名利心,即使他们也会做上面的事情,但他们却选择做这件“学术界常理”之外的事情,值得鼓励

4.政府资金(纵向课题)会不会支持是有专家评的,政府资金支持的项目最终产出没有半点意义的项目多了去了

===============================

18日的旧消息

ai的解释:

样品中发现近室温超导相。通过低场微波吸收信号解析来证明的,不涉及p波“这句话中的 近室温超导相是什么概念,低场微波吸收信号解析证明超导相是什么原理

"近室温超导相

"低场微波吸收信号解析"是一种用于研究材料超导性质的方法。该方法通过施加微波场和恒定磁场,观察材料吸收微波的行为来分析材料中的超导相。当材料处于超导相时,它对微波的吸收会发生变化,通常会出现特征性的吸收峰或吸收信号。

罗老师应该不会开玩笑吧!

编辑于 2023-12-21 21:55・IP 属地河北查看全文>>

继续居家的肥橘 - 28 个点赞 👍

我是洗老师的知乎长期关注者,也可以说粉丝。

本人虽然不是凝聚态方向的。

个人相信洗老师

通过AI 逐段翻译了大部分(剩下的后续会更)

题目:铜代铅磷石灰石中的低场微波吸收奇异记忆效应

摘要:在铜替代的铅磷灰石中,我们观察到低场微波吸收(LFMA)存在显著的滞后效应。通过在外部磁场下持续旋转样品,可以减小这种效应,而强磁场无法恢复它,但在两天后会自发恢复,表明其具有玻璃特征,并排除了任何铁磁性的可能性。 LFMA的强度在大约250K附近急剧减小,表明发生了相变。然后,采用晶格规范模型将这些效应归因于超导迈斯纳相和涡旋玻璃之间的转变,并计算了其中的缓慢动力学性质。

引言:

逾百年来,对可应用超导体的研究一直备受关注[1–3]。作为实际应用的关键参数,超导转变的临界温度(Tc)始终被视为至关重要,因为在常压下最高的超导温度仍然低于150K(≈−123.15℃)[4–6]。随着实验技术和材料合成的发展,高压下的Tc已经实现了超过250K,但是达到约100 GPa的不可或缺的高压仍然是一个严重的障碍[7, 8]。最近,李等人宣称他们成功合成了一种新型室温、常压下的超导体,即铜取代的铅磷灰石(CSLA)Pb10−xCux(PO4)6O,又称LK-99[9, 10]。为了验证这一惊人的发现,几个独立的研究团队按照合成程序进行了实验,并根据X射线衍射特征基本证实了CSLA的声明结构[11–17]。截至目前,室温下可能的迈斯纳效应和零电阻尚未报告。此外,一些基于第一性原理的计算,结合预测的晶体结构,也为可能的超导性提供了理论支持[18–25]。

正如李等人所建议的,CSLA的结构具有两个圆环:外圆环充当屏障,保护内部形成准一维(1D)导电通道的圆环[9, 10]。其核心思想是通过用铜替代外部的铅原子来收缩整个结构。这个1D超导模型可以很好地解释社交媒体上发布的各向异性悬浮现象,因此极大地激发了我们揭示可能的1D强关联机制以及与磁通相关的兴趣。我们之前的研究报告指出,CSLA中的盆酸根离子具有足够长的相干时间,可进行量子操作[26],这为成功合成提供了有用的线索。到目前为止,只有混合物的粉末显示出可能的超导特征,因此在当前阶段无法进行常规的电学和磁学测量。借鉴其他超导材料的研究历史,例如Y-Ba-Cu-O[27–31]、碱金属掺杂富勒烯[32]、二硼化镁[33, 34]和铁基肼化物[35],微波吸收的检测结果显示是确定混合物中是否存在超导相的合适方法,这也是本研究的主要课题。

我们遵循李等人的方法合成CSLA样品,使用1:1的摩尔比制备Pb2(SO4)O和Cu3P[9, 10, 26]。然后,我们使用连续波微波吸收光谱仪(Bruker ELEXSYS E580)在X波段(9.667 GHz)上对样品进行测量,并配备了介电共振器(ER-4118X-MD5)。微波功率为4.743 mW,调制幅度为100 kHz时的1高斯。使用BDPA标准(Bruker E3005313,g = 2.0026)校正磁场。低温环境通过使用液氮的Oxford Instruments CF935连续流制冷器实现。温度由Oxford ITC4温度控制器控制,精度为±0.1 K。

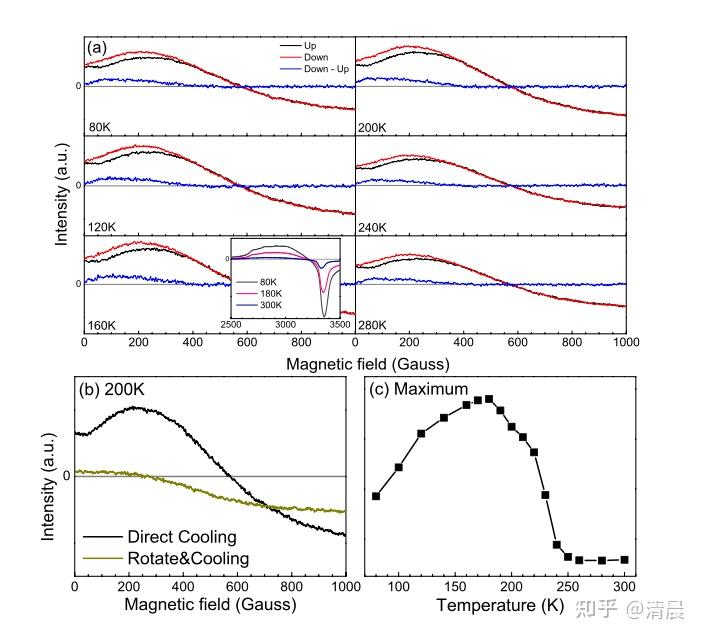

正如之前报道的[26],盆酸根离子在外部磁场约为3350高斯的情况下对X波段微波提供了最明显的响应,如图1(a)所示。这种强烈的顺磁信号在常规的直流磁学测量中可能掩盖其他信号,但在微波技术中可以很好地与其他信号区分开,显示了利用微波技术的优势。值得注意的是,在0-2600高斯的范围内,存在一个超宽吸收信号,这是一个有趣的研究对象,除了在石英管中存在铁的小弯曲。我们将这个区域分为三个阶段:30高斯以下的小高原,正信号(30-500高斯)和负信号(500-2600高斯),分别称为迈斯纳相、涡旋玻璃和正常态[36],下文将详细讨论。

图一

图1:(a) 在180K时的微波吸收谱,显示了三个显著的信号:来自2600到3600高斯的盆酸根离子,被称为正常态的500到2600高斯之间的宽负峰,以及500高斯以下的正导数LFMA。在1700高斯左右的小峰来自石英管中的铁。插图显示了导数LFMA的放大峰,其中有一个称为Meissner的小高原和一个称为涡旋玻璃的宽峰。在磁场上下扫描时,LFMA表现出明显的磁滞效应。拐点和分叉点分别被认为是较低和较高临界场Hc1和Hc2。(b) 第一次和第二次扫描的导数LFMA的磁滞曲线。通过将样品旋转180°并反转信号和磁场的符号,获得了负场曲线。插图显示了集成谱,即交流磁化率虚部χ′′。(c) 室温下不同旋转角度的导数LFMA。由于样品是粉末,初始角度0°是任意定义的。插图绘制了最大强度与旋转角度的关系。

大多数超导体由于超导能隙的存在以及相关的激发态超导涡旋,通常表现出低场微波吸收(LFMA)[37]。更重要的是,超导体的导数LFMA对磁场呈正相关,因为在较高的磁场下涡旋更容易诱导。相比之下,尽管在低场下软磁性也活跃,但自旋矩的进动将被抑制,因此磁性材料的导数LFMA通常为负值。在我们的测量中,LFMA的符号总是可以通过我们的实验中自由基的信号进行校正。在我们的情况下,500高斯以下的信号都是正值,暗示着超导性的存在。

随后,我们正反扫描磁场并观察到在450高斯以下出现明显的滞后效应,且不受扫描速率影响。在这个磁场以上,滞后效应完全消失,排除了正的LFMA和负的高场信号共同构成铁磁共振(FMR)信号的可能性。我们猜测负的信号可能与正常态中的磁电阻效应有关。第一个拐点和分叉点可以被认为是临界场Hc1和Hc2,对应于本例分别为30和450高斯。

为了展示整个磁滞曲线,必须反转磁场的方向,但由于仪器限制,我们只能将样品旋转180°,然后反转两个信号和磁场的符号,如图1(b)所示。发现了一个相当完整的磁滞曲线,通过该曲线,我们可以看到在反转方向时信号几乎是连续的。由于基线没有扣除,部分数值没有得到明确的平滑。如果我们理解微波吸收是由涡旋的生成引起的,它们没有足够的时间松弛,从而产生这种磁滞。值得注意的是,EPR信号实际上就是交流磁化率虚部的导数,即dχ′′/dH,而这种磁滞实际上指出了有关直流磁化曲线的相关激发态的特征。因此,我们对信号进行积分并绘制虚部交流磁化率χ′′,观察到与直流磁场密切线性相关的关系[38]。

磁滞效应提示我们进一步考察磁场的其他方向。然后,我们在零磁场下旋转样品,从一个初始角度开始,方便起见定义为0°,每隔10°磁场从0扫描到5000高斯。如图1(c)所示,发现随着旋转,LFMA迅速减小,几乎消失,表明微波吸收已经饱和。之后,信号在短时间内无法恢复,无论是继续将样品旋转到其初始角度还是增加磁场到9600高斯。这种磁场方向的奇怪记忆效应强烈排除了任何铁磁性的可能贡献,而这种铁磁性无法被磁场所消除。在大约两天的自然环境休息之后,样品的信号会自发恢复。因此,我们认识到这种记忆效应揭示了玻璃相中涡旋蔓延的缓慢动力学[27]。

图二:

图2:(a) 从80 K至280 K的六个温度下磁场向上、向下和向下减去向上的导数LFMA信号。为了比较,插图分别显示了三个温度下盆酸根离子的信号。(b) 直接冷却松弛样品和首先旋转然后冷却时,200 K时的导数LFMA信号。(c) 导数LFMA的最大强度与温度的关系。转变点约为250 K。

导数LFMA的温度依赖性如图2(a)所示。在所有温度下都可见磁滞效应,且峰位几乎不变。这种弱的温度依赖性也不支持磁响应,因为随着温度的升高,FMR将变得更加尖锐,接近EPR峰。作为对比,我们还绘制了不同温度下的相关EPR谱,通常随温度升高而显著减小。在图2(b)中,展示了“直接冷却”和“旋转和冷却”的对比结果。前者是直接冷却样品而没有任何初始磁化,后者是首先将样品在磁场中旋转以获得饱和吸收,然后冷却至200 K。发现在饱和吸收后,LFMA即使在低温下也消失了,而高场的负信号在一部分中恢复,再次证明它们来自不同的机制。导数LFMA相对于温度的最大强度如图2(c)所示。随着温度的升高,它首先增加,然后从190 K急剧减小,表明发生了相变。转折点约为250K(≈−23.15℃),可以认为是临界温度Tc。

以上的实验结果共同表明了CSLA的主要特征:正的LFMA,磁场扫描期间的磁滞效应,旋转时的饱和吸收与奇异的长时记忆效应,以及相变引起的弱温度依赖性。因此,我们将最可能的机制归因于超导涡旋。微波功率的低场吸收在直流磁场的辅助下指向了小的超导能隙,相关的亚稳激发态呈现为涡旋。涡旋的蔓延和松弛具有玻璃态的缓慢动力学性质,从而在磁场扫描和旋转中产生了记忆效应。由于样品处于粉末相,准一维晶格中的涡旋随机取向使它们仅对具有适当方向的磁场做出响应。磁性涡旋无法被磁场消除,因此长时间存在的涡旋状态只能被认为是超导性的产物。

编辑于 2023-12-19 14:35・IP 属地新疆查看全文>>

清晨 - 25 个点赞 👍

查看全文>>

真可爱呆 - 24 个点赞 👍

2023.12.18晚20:30

在arxiv上没能找到题述的预印本论文,扩大至全网检索亦未发现。不知是否已上传arxiv?或是在其它平台?

找到的最相关的是这篇,作者一致,内容相似,但是没有报道室温超导的新发现。且日期为2023.10.27

编辑于 2023-12-18 20:38・IP 属地湖南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!

编辑于 2023-12-18 20:38・IP 属地湖南真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

神奇熊 - 22 个点赞 👍

只有从头到尾一直关注了解的人才知道走到今天有多不容易,虽然早在两个月前就已经内心导了,但是牛剑渣他们的实验在国庆前后一度暂停,因为实在没有经费预算,这篇论文还缺少足够的测试和复现,只能等第一篇论文发出引起关注和投资才能继续下去,但是时间不等人,一步慢步步慢,好在这个时候罗老师看不下去(渣男因为还没毕业,没有收入,因为几千块的账还没报一直无法释怀,罗老师在群里实在看不下去 )。大手一挥代表电子科技大给他们5万的实验额度,10万的器材额度,让他们得以继续,后续因为罗老师姚老师的支持,加上第一篇论文的发布,这时候他们得到了投资人秦姐的支持。才能让他们慢慢走到现在,中间遇到了无数的冷嘲热讽,遇到了渣男内心犹豫不知道未来差点继续不下去,这真的离不开过程中陆陆续续得到姚老师的测试和理论,罗老师正面为他们争取关注吸引火力,牛剑的乐观和坚持的动力,加油,在2024年开启超导元年

发布于 2023-12-19 11:39・IP 属地贵州查看全文>>

雷城 - 22 个点赞 👍

查看全文>>

麻油奶糍 - 21 个点赞 👍

问题下面很多唱反调的理由是:电阻没测。洗老师、罗老师这几个月说的一直都是:里面可能有超导相,而不是宏观超导。目前这篇文章是在证明里面有超导相,由超导相发展为做出宏观超导是下一步的工作。这难道不是世界级科技大进步嘛?为什么你们这么不开心甚至生气

发布于 2023-12-19 11:34・IP 属地山东查看全文>>

DOCTOR Y - 19 个点赞 👍

竟然又,又,又上热搜了!

我最大的感慨不是导不导的问题,而是中国崛起的前置条件已经完全具备。

一个新发明或者新体系出现,在实际应用前肯定会面对很多争论跟反驳,当很多国家,科学家,科研人员认为“一眼假”放弃这一块研究时,中国用多年来一直坚持的教育体系培养出来的大批科研人员就有了弥补错误,纠正错误的可能。

一个科研人员少,科研力量薄弱的国家,没能力也没精力继续搞一些似是而非,前途不确定的研究,但是中国不一样,中国科研力量充足,哪怕是大牛,院士们觉得“一眼假”,还是有科研人员怀着好奇心,用试一试的态度来继续研究,说不定就能出成果呢?

这次Lk99我是全程追着看的,再无数人都放弃的情况下,洗老师他们顶着冷嘲热讽跟舆论压力砥砺前行,这即是洗老师他们都成功,也是中国的成功。

加油洗老师,加油中国!

发布于 2023-12-19 13:58・IP 属地山东查看全文>>

明哥 - 8 个点赞 👍

查看全文>>

在你那里 - 5 个点赞 👍

比较LK99的原文,确实是一篇更严谨更有趣的研究论文。有几个问题仍需要澄清。

1、低场微波吸收并非是证明超导相存在的主流证据,只是一种辅助的方法,也不是所谓对超导体早筛的手段,铜氧化物,C60超导的发现都是以零电阻和迈斯纳效应为证据,也就是按照超导的定义来证明。当然作者看起来要似乎要修改定义,那就另当别论了。

2、反常的“记忆效应”,这是文章最有趣的发现,也是支撑理论猜测的主要证据。那么要证明这个记忆效应跟超导的联系,是不是测一个明确的超导体也表现出类似的效应就是一个强证据了,比如液氮温区的YBCO,这也完全在论文的实验条件可以覆盖的范围。

3、一维超导理论,出发点还是LK99的那套东西,这一点论文也很明确提到,实验上似乎没有明确证据。一堆粉末样品如何表现出所谓各向异性也是很奇怪的结果。

还有很多看不懂的地方就不再置喙了。

诡异的是,LK99的论文到处投稿发不出来,后续的论文倒是时时见刊,这一篇看起来要发顶刊了。

发布于 2023-12-20 22:14・IP 属地广东查看全文>>

bearing - 4 个点赞 👍

室温超导方面的预印本正眼看一眼都是浪费时间。这东西发预印本的逻辑是啥?怕别人抢先发?一百多年都没人完成的东西刚好他做出来了别人就也同时点亮科技树也做出来了?这东西正常人不应该是把数据做充分了再发么?发预印本占个茅坑图啥。

发布于 2023-12-19 08:33・IP 属地北京查看全文>>

王一饶 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

看你看我 - 2 个点赞 👍

这个温度太夸张了

如果是真的

东北在喜迎基斯里夫贸易外挂后将得到史诗级加强

东北和基斯里夫作为世界唯二的寒冷气候工业区简直比翼齐飞

话说,如果证实为真,我去鹤岗买房能赚几倍?

发布于 2023-12-19 11:53・IP 属地广东查看全文>>

深海恐惧 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

星光不问赶路人 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

某杰青 - 0 个点赞 👍

论文还没上线,问题本身甚至存在修改可能。

虽然洗老师说80~300k的数据都有,但根据罗老师讲述的可能直接作为超导的证据在近室温下取得。

因此近室温超导也许更适合,耐心等吧

发布于 2023-12-19 07:36・IP 属地新加坡查看全文>>

嘁嘁嘁